Страница:

Рис. 2. Окунеед – самка и самец (увеличены)

За этим последним исключением, большая часть окуней погибает, становясь добычей человека. Но, несмотря на свою многочисленность, они не имеют такого промыслового значения, как, например, еще более многочисленная каспийская селедка и тарань и более ценные и крупные – лещ, сазан и судак. Окунь и щука – едва ли не единственные рыбы, которые почти повсеместно добываются в большом числе удильщиками, чем настоящими рыбопромышленниками.

* * *

Ужение окуней – самое легкое и заманчивое по своей добычливости, и потому любителей этой ловли очень много, особенно между начинающими и неопытными рыболовами. Окунь более или менее жадно берет почти круглый год, за исключением средины зимы, да и то не везде; клев его очень верен и срывается он редко и большей частью по вине рыболова. Окунь «клюет» смело, сразу хватает насадку своим большим ртом и сейчас же тащит ее, заглатывая на ходу. Мелкий, впрочем, иногда теребит ее, если она велика или если он сыт. Насадкой служат обыкновенно или земляной червь, или мелкая рыбка, реже линючий рак, раковые шейки и мелкие речные рачки (преимущественно летом), еще реже, местами, так называемый мормыш (зимой). Кроме того, осенью и зимой ловят большое количество окуней на искусственную металлическую рыбку – блесну. Другие насадки, как, например, угри (личинка майского жука), мотыль (красная личинка зеленого водяного комара), другие личинки насекомых и тем более самые насекомые, употребляются редко, а хлеб и зерна окунь никогда не берет.Прикормка и привада для окуня требуются очень редко, только летом, во время плохого клева, да и тогда они мало достигают цели. Прикармливают его чаще всего червями, реже слизняками или (на течении) сырыми костями с остатками мяса. За границей (в Англии) употребляется весьма остроумный способ привлечения окуней в желаемое место, а именно: опускают туда большую широкогорлую бутыль или банку белого стекла с мелкой рыбой, предварительно завязав отверстие какой-нибудь очень редкой материей. Некоторые немецкие авторы сочинений об ужении рыбы полагают, что камфора, камфорное масло и некоторые другие пахучие вещества привлекают окуней в известное место, и очень может быть, что они правы, так как не подлежит никакому сомнению, что все рыбы при приискивании добычи руководствуются главным образом обонянием, затем уже осязанием и зрением. Наилучшим приманочным составом для окуней немцы считают мазь, сделанную из камфоры, гусиного жира и жира, вытопленного из цапли (серой), который, несомненно, имеет особую привлекательность для всех рыб, а также камфора с медом. В эти составы кладут на некоторое время (на ночь) червей, раковые шейки, лягушечьи ноги и проч., и затем они бросаются, куда надо, как привада или прикормка.

В особенно крепких и толстых лесках нет никакой надобности, и совершенно достаточно лески в 6 и никак не более 9 волос или шелковой, потоньше обыкновенной булавки. Только при ловле на жерлицы, на блесну и дорожку, когда вообще больше вероятности, что вместо окуня возьмет щука, необходима более толстая леска, иногда даже бечевка, притом с поводком из тонкого баска. Крючки, одиночные, средней величины (от № 1 до № 4), привязываются или непосредственно к леске, или на поводках из так называемого буйволового волоса или же тонкого баска. Двойные, тем более тройные крючки-якорьки употребляются сравнительно редко, но весьма полезно иногда (при хорошем клеве) навязывать на поводок так называемый мотыльный крючок с длинным стержнем, который не может быть глубоко заглотан.

Способы ужения окуня довольно разнообразны. Его ловят на длинную (2,8–4,2 м) цельную или составную (трехколонную, редко четырехколонную) удочку с поплавком и без поплавка, на короткую леску, на короткие 1–1,4 м удильники с длинной леской, без поплавка (т. е. донная удочка, или ловля в закидку), на так называемую кобылку, или колодку, с короткой леской без поплавка – на весу, наконец, на блесну, на дорожку, изредка на жерлицы, на подпуски и переметы. Рассмотрим подробно каждый из этих способов ловли. Где, в какое время года и дня следует искать окуня, уже описано выше.

Ловля с поплавком употребляется в местах со слабым течением или вовсе без течения – в прудах и озерах, в речных заводях, омутах и бочагах, большей частью с берега, купален, мостов, на озерах чаще с лодки. Поплавок (пробочный или из коры осокора) должен соответствовать насадке, т. е. чем последняя мельче, тем он должен быть легче; на 12–16 см от крючка к леске (или поводку) прикрепляется грузило – одна или несколько крупных дробин или одна картечина, так, чтобы поплавок стоял вертикально и большая часть (две трети) его находилась под водой. Насадкой служит цельный червь, надеваемый с головы, с более или менее длинным хвостиком, раковая шейка (в обоих случаях насадка должна лежать на дне или висеть на 4,5–9 см от него) или мелкая рыбка, обыкновенно мелкая плотичка (в 4,5–7 см), еще чаще верховка, изредка карасик. Рыбка опускается на 12–26 см от дна и зацепляется крючком за спинку под спинной плавник. При жадном клеве, когда окунь берет не только на уже уснувшую рыбку, но даже на куски рыбы, выгоднее насаживать малявку, как червя, втыкая крючок впереди спинного плавника или сбоку его и пропуская жало позади черепа. Главное, чтобы рыбка имела на крючке правильное, горизонтальное положение, а потому там, где нет или почти нет течения, нет никакого смысла насаживать рыбку за губу или под жабры, как при ловле на течении. При клеве мелкий окунь сначала качает поплавок, а потом окунает его (вероятно, отсюда и происходит его название); крупный же чаще сразу топит его. Момент исчезновения поплавка самый удобный для подсечки, так как если опоздать, то окунь глубоко заглатывает насадку и крючок приходится или вырывать из желудка, или отцеплять особой железкой или медной спицей, оканчивающейся развилкой. Подсекать сильно не следует, так как губы у окуня довольно слабы (по той же причине кончик удилища должен быть довольно гибок) и можно их оборвать; крупный окунь, кроме того, при сильной подсечке часто обрывает леску, и благоразумнее дать ему некоторое время походить на удочке и тащить только тогда, когда он утомится и выплывет на поверхность; затем его подхватывают сачком, а за неимением сачка берут рукой (с лодки) или же вытаскивают волоком на берег, подальше от воды. Крупный окунь довольно сильная рыба; особенно упорист он на поворотах, но утомляется он сравнительно скоро. Очень часто после подсечки он бросается в берег, в траву или под лодку и запутывает леску. Так как окунь берет верно и не срывается, то ловят его большей частью на две или на три удочки; их втыкают в берег, подставив впереди колышек с развилинкой для поддержки, а при ужении с лодки кладут удочки поперек ее. На одну удочку ловят только при очень хорошем клеве; в таком случае выгоднее ловить на двойчатку (см. ерш). Впрочем, среди лета, когда окунь сыт и становится (особенно крупный) более осмотрительным и осторожным, необходимо ловить его на одну удочку, почаще меняя места. В это время стоит иногда сорваться одному, и он уводит за собой всю стайку.

Ужение на длинное удилище в отвес мало отличается от предыдущего способа, но, само собой разумеется, может употребляться только на глубоких местах (не мельче 2,1 м) – с лодки, реже с плотин, мостов и купален. Насадкой служит преимущественно малявка. Здесь клев окуня виден по колебанию кончика удилища, и если оно держится, то также ощущается рукой. Поэтому кончик должен быть еще чувствительнее, и чем оно тоньше и гибче, тем лучше. Мелкий окунь дергает кончик быстро, порывами, иногда как будто сдвоит, покачает, потом опять начнет дергать, и ловить его без поплавка труднее, чем с поплавком. Крупный дергает сильнее, и кончик удилища начинает наклоняться все ниже и ниже; эта «потяжка» означает, что он, схватив насадку, поплыл дальше и что время его подсекать. Качание лодки волнением, с лежащими на ней удочками, нисколько, однако, не неудобно, как полагают многие, так как насадка находится в постоянном движении и берется окунем жаднее и вернее. В глубоких озерах и прудах это самый удобный способ ловли окуней, так как на глубине закидывание удочки с поплавком крайне затруднительно, особенно в ветер, почему озерные рыболовы и не ловят иначе как в отвес. Окунь хорошо берет (на глубине от 2 м) под самой лодкой, а в жаркие солнечные дни даже охотнее, чем вдали, так как прячется в тень.

Ловля эта труднее, чем с поплавком, но гораздо интереснее, спокойнее и добычливее, так как вытаскивание и забрасывание лески требует здесь гораздо менее времени, чем при ловле с поплавком. Закидывать поплавок легко, только когда глубина воды не превышает длины удилища, но, понятное дело, закидывание поплавка на 3-саженной глубине при длине удилища 6,4 м, хотя бы и легчайшего тростникового, крайне утомительно. На глубине ловля окуней с поплавком удобна только, когда поплавок скользящий, но ловля со скользящим поплавком (подробное описание ее см. щука) требует крупного наплава и пригодна только, когда окунь не очень мелок, не менее 200 г.

К этому же способу относится английское Sinking and drawing, то есть опускание и поднимание, напоминающее ловлю на блесну. Насадкой служит почти всегда рыбка (редко червь), которая зацепляется за спинку и опускается в те места, где охотник рассчитывает найти окуней, – в омуты, в окна между густых зарослей трав, около коряг, печур и так далее; давши дойти ей до дна (чтобы узнать глубину), ее передвигают короткими толчками вверх и в стороны, изредка опуская на дно, чтобы не потерять глубину. Таким образом «обуживают» данное место до тех пор, пока не будет поклевки, при которой немедля подсекают. При ужении этим способом на червя полезно изредка опускать его на дно и давать лежать там около минуты.

Ужение на кобылки, специально применяемое для ловли ершей, будет описано далее. Здесь же мы скажем только, что это, в сущности, тоже ужение на весу, что употребляется оно преимущественно для зимней ловли в прорубях, реже для речной ловли с плотов летом, на несильном течении. Москворецкие рыболовы предпочитают кобылки с двойчатками, которые в других местностях малоизвестны. Насадкой служит обыкновенно червь, реже мотыль, который требует мелкого крючка с длинным стержнем, не крупнее № 8, и она должна лежать на дне или на 4,5 см от него. На кобылки, так же как и на длинную удочку без поплавка, можно ловить и на таком течении, где ловля с поплавком неудобна, так как требует частого перезакидывания; в этом случае употребляется уже более или менее тяжелое грузило, которое может лежать на дне, и малявка насаживается на крючок, как при ловле на донную.

Ловля окуней на донную, то есть на короткий удильник с очень длинной леской и тяжелым грузом, употребляется реже ужения «на поплавок» и на блесну по тем причинам, что окунь не отличается осторожностью и не держится на быстром течении. Удильник всего сподручнее можжевеловый, который, сравнительно с другими натуральными удильниками, может быть толще в комле, так что его удобнее держать в руке, и к тому же он очень гибок и упруг, даже высохший. Удильники, состоящие из короткой рукоятки (точенной березовой, а еще лучше из толстого красного камыша, из которого делаются трости) в виде усеченного конуса, в которую (на 4,5–9 см) вставлен почти заподлицо длинный (1–1,5 м) кончик из китового уса, много красивее и надежнее можжевеловых. Длина удильника должна быть не менее 1 и никак не более 1,5 м. Леска должна быть довольно крепкая (так как вместо окуня может попасть и более крупная рыба), шелковая или волосяная в 8-12 волос, длиной 5,2-17,8 м; она непременно наматывается на крючки (медные или деревянные), из которых нижний прикрепляется к шестику (привязывается, ввинчивается, деревянные вклеиваются) на 12–16 см от комля, а верхний – на 24–32 см выше. Грузило состоит из пульки от 3 до 8 золотников (12–33 г) весом, которая раскалывается до половины и надевается на леску в 22–34 см от крючка; гораздо лучше, однако, грузило привязывать к леске на коротеньком поводке, так как в этом случае насадка не лежит на дне и потому виднее. Тяжесть грузила соразмеряется с силой течения, и груз отнюдь не должен приподниматься водой (см. ЯЗЬ). Крючок, обыкновенной величины, привязан к леске на длинном поводке, лучше всего жилковом. Насадкой служат или червь большой и обыкновенный земляной, реже навозный, раковая шейка, изредка цельный линючий рак или же мелкая рыбка – голец, пескарик, мелкая плотичка или другая мелкая бель до 9 см длины. На верховку в закидку не ловят, так как она в реках не живет. Живец насаживается большей частью за верхнюю губу, причем крючок продевается в ноздрю; но на более сильном течении выгоднее задевать крючок за обе губы (живец крепче держится, и его не так скоро забивает водой), или крючок пропускается в рот так, чтобы острие его выходило из-под жаберной крышки. Лучше всех как насадка – голец (впрочем, только не в каменистых местах, ибо он имеет привычку прятаться под камни), потому что скользкого гольца окунь всегда берет с головы, тогда как других живцов очень часто хватает на течении с хвоста и потому нередко срывает. Кроме того, голец долговечнее других живцов, употребляемых для ловли на донную, и представляет перед ними еще то преимущество, что гораздо чаще остается целым и невредимым, так как при подсечке выскальзывает изо рта рыбы и вздергивается на поводок. Местами вместо гольцов насаживают щиповок (см. Cobitis taenia). В том случае, когда гольцов нет и окуни (или голавли) часто срывают живца, лучше привязать к поводку, на 4,5–7 см выше крючка, другой крючок; первый задевается за хвост или спинку у хвоста, второй за губы. Можно также, как и при ловле голавлей, держать в руке небольшой запас лески (1,4–2 м) и подсекать лишь, когда окунь вытянет всю леску.

Закидывание длинной лески донной удочки – вещь довольно трудная, особенно при легком грузиле, и требует гораздо большего навыка и ловкости, чем закидывание обыкновенной поплавочной удочки. Главные условия закидки – закинуть всю леску в намеченное место, чтобы она не попала на соседние, и не зацепить леской за шестик. Это совершается двумя или, пожалуй, тремя различными способами: в ладонь правой руки кладут живца, грузило и часть лесы, свернутой в кольца; левая рука держит шестик и (на одном пальце) почти всю другую, то есть верхнюю, половину лесы, тоже в кольцах. Сильным размахом правой руки бросают живца и грузило, одновременно спуская с пальца левой кольца лески и подавая вперед удильник. Затем, когда груз достигнет дна (что ощущается рукой), леску немного подтягивают к себе и удильник закрепляют (втыкают) в берег. При ужении на донную с лодки (более правильном, чем ловля с берега) леску собирают (начиная от шестика, а не от крючка) небольшими кольцами на колени или на сиденье, подальше от удильника, правой рукой берут за леску немного выше пульки и, сделав несколько размахов, закидывают. Способ этот неудобен тем, что при сильном размахе насадка часто слетает с крючка, особенно живец, задетый за губу, а потому гораздо лучше, собрав леску, как сказано, уложить насадку и пульку в ладонь и, не вставая, закинуть от себя, но как можно выше.

Что касается подсечки, то при ловле на донную она должна следовать немедленно за тем, как почувствуется так называемая потяжка, которую легко отличить от предварительных постукиваний и пощипываний. Здесь, впрочем, окунь еще чаще сам себя подсекает, чем при ловле на поплавочные удочки.

Самая добычливая и самая характерная ловля окуня – это ловля на блесну, или блесненье. Ловля на блесну, однако, может быть успешна только в таких местах, где окуня много, и тогда, когда он собрался в большие стаи (т. е. не ранее августа и до весны) и вода сделается достаточно прозрачной. Весной и летом окунь берет на блесну обыкновенно лишь случайно.

Большей частью ловят на блесну зимой, по льду, но местами, преимущественно на озерах, эта ловля начинается в сентябре. Летом поймать окуня на обыкновенную блесну можно только случайно и местами, по преимуществу в окуневых озерах, но ранней весной, когда лед не совсем еще разошелся, его иногда ловят в большом количестве, так же как и осенью, – с лодки, реже с плотин, купален и мостов. Вообще ловить на блесну лучше на относительно более глубоких местах, на ямах, и лучше употребить некоторое время на розыск таких ям или тех мест, где окунь ловит малявку, чем ловить зря. Во всяком случае, если не было поймано ни одной рыбы кругом лодки, необходимо переехать на другое место. При осенней ловле лодку обыкновенно укрепляют на одном или двух камнях (или якорях), но опытные рыбаки Западной Сибири предпочитают держаться на месте (на слабом течении) при помощи кормового весла: одной рукой он блеснит, а другой подгребает. Длинные удильники для осеннего блесненья предпочтительнее коротких по той причине, что осенью окунь не всегда ходит по дну, а следовательно, приходится делать более длинные размахи. Во всяком случае, блесна не должна не доходить до дна примерно на 4,5 см, а потому надо предварительно вымеривать глубину. Если окунь стоит внизу, то блесну не следует подымать выше 0,7 м Окунь хватает блесну большей частью, особенно зимой, в тот момент, когда она, остановившись недалеко от дна, продолжает колебаться, почему надо выждать несколько мгновений и потом резким толчком поднять блесну. Осенью нередко окунь берет блесну вдогонку, когда она падает вниз или, чаще, когда она поднимается кверху. В первом случае он, конечно, редко засекается. Можно блеснить с лодки в две руки, на две удочки, но это не совсем удобно. В сильную качку мне приходилось, однако, довольно удачно ловить окуней даже на три длинные (3,5–4 м) удилища, положенные поперек лодки. Голодный окунь хватает блесну широко разинутым ртом, но когда он сыт или блесна очень велика для него, то только толкает ее, как бы играя с нею – «стучит», но не попадается (при блесненье не говорят – рыба клюнула, а стукнула), а если и зацепляется крючком, то чаще под нижнюю губу, между грудными плавниками («под кулачки»), за брюхо, даже за хвост. Иногда таким образом вытаскивается на ямах подряд несколько десятков окуней, и вот на этот случай бывают весьма полезны блесны с якорьком, который имеет больше шансов зацепить окуня из густой стаи. Всего удачнее я ловил при таких условиях окуней (весной и в конце лета) на обыкновенную продажную оловянную рыбку с двойным крючком (к голове) и с привязанным на другом конце тройничком, в том же направлении; вернее, на поводке почти у самого отверстия блесны привязан тройничок. Таким образом, крючки находятся на обоих концах блесны. Мне много раз удавалось во время жора ловить на такую блесну по паре окуней сразу. Иногда можно ловить окуня на две блесны одинаковой величины, надетые (без поводка) на перекладину из свитой вдвое медной проволоки; на этой проволоке посредине может быть неподвижно прикреплена накрест такая же проволока, к которой на коротеньком (9-13 см) поводке привязана третья блесна. Можно также поддевать длинным куском свинца, в котором залит внизу якорек, а сбоку несколько простых крючков.

Самое добычливое блесненье начинается спустя несколько дней после того, как замерзнут пруды, озера и глубокие речные затоны, когда рыба уже снова осядет на дно. Производится оно, разумеется, из прорубей – лунок (см. ЕРШ), в известных глубоких ямах, на короткие удильники или же на описанные выше мотыльки такими же резкими, но более короткими толчками, попеременно вправо и влево. Если в продолжение нескольких минут ни один окунь не стукнул, переходят к соседней лунке и т. д., пока не найдут стаю или не убедятся по «стучанию», что окунь хотя и есть, но не берет. Зимой же это случается едва ли не чаще, чем осенью, и часто бывает, что окунь ловится с утра отлично и вдруг перестает брать к вечеру, или же наоборот – утром не берет, а с 3 часов не успеваешь его вытаскивать. Причину этого странного явления надо искать в перемене погоды и иногда в ветре. Перед наступлением дурной погоды окунь не попадается; также замечено, что, как это ни странно, в сильный ветер, особенно северный, блеснить его не стоит. В низовьях Волги, наоборот, ловля его прекращается при южном ветре – моряне, поднимающем воду в реке. Точно так же там лучший лов его бывает во время сильных морозов, тогда как в других местах обыкновенно окунь лучше берет в оттепели. Зимнее блесненье у нас, в средних губерниях, становится уже менее добычливым в средине, в более южных местностях в конце декабря, в январе почти прекращается, а возобновляется с первыми февральскими оттепелями; в марте, перед вскрытием, ловят на блесну еще больше, чем по первому льду, иногда до тысячи штук, т. е. несколько пудов.

В некоторых чистых озерах, имеющих ровную глубину, осенью весьма удачно ловят окуней на дорожку или ходовую блесну с лодки. Ловля эта будет описана далее (см. ЩУКА), а здесь можно только заметить, что дорожку надо спускать глубже, чем на щук, и что чаще всего ловят окуней на дорожку попутно, во время переездов с одного конца озера на другой, и для того, чтобы разыскать, где они стоят.

Судак

Lucioperca lucioperca (L.)

Судак легко узнается по своему удлиненному телу и длинному, заостренному рылу, придающему ему некоторое сходство со щукой, к которой он приближается и своей хищностью. Челюсти судака вооружены сильными клыковидными зубами, между которыми находятся мелкие.

Спина его зеленовато-серая, брюхо белое, на боках туловища находятся большие буровато-серые пятна, которые часто образуют 8-10 правильных поперечных полосок; спинные плавники и хвостовой покрыты рядами темных пятнышек. В юго-западных губерниях встречаются иногда большие судаки очень темного цвета, составляющие как бы особую, черную разность, отличаемую местами самими рыбаками. На нижней Волге ловцы, по свидетельству Яковлева, отличают ходового – морского судака – от речного по цвету: первый всегда несколько светлее, но, пробывши некоторое время в реке, мало-помалу принимает темный цвет. По-видимому также, некоторые судаки после нереста становятся почти черными.

По величине своей судак также занимает первое место во всем отряде. В большинстве случаев он имеет от 1,2 до 2,8 кг, но в больших реках, особенно в низовьях, и в больших озерах он достигает иногда 90 см длины и веса 6– 10 кг, даже более.

Коренное местопребывание этой рыбы – бассейны Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей и самые моря, в которых он водится в большом количестве.

Главное местопребывание судака – большие и средние реки Восточной Европы, также большие озера, имеющие сообщение с реками (Чудское, Белоозеро, Селигер, Ладожское и др.). Он любит глубокую и вместе чистую, немутную воду. В небольших, запруженных реках и речках судак держится преимущественно ниже плотины, в омутах, реже в самых прудах, и то если они имеют, хотя бы местами, песчаное дно. Вообще судак хотя живет (пересаженный) даже в копаных прудах с очень сильными ключами, но избегает стоячей воды.

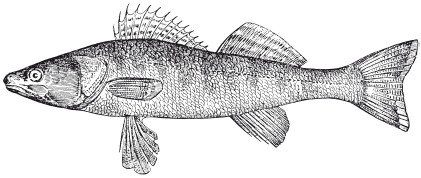

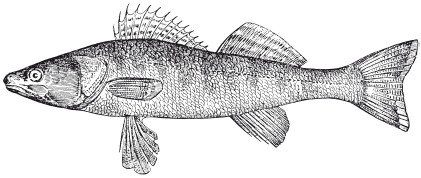

Рис. 3. Судак

Всего многочисленнее судак в малосоленых участках морей. Напротив, он вовсе не может жить в мутной речной воде, почему нередко снет после проливных дождей. Этим обстоятельством объясняются отчасти малочисленность оседлого, «жилого» судака в низовьях Волги и других рек, ранний его нерест там и обильный ход осенью и зимой.

Большую часть года судак (оседлый) держится на дне, в глубоких местах реки, с хрящеватым или песчаным дном и обрывистыми берегами. На поверхность воды, также в заливы и на мели он выходит только во время нереста или гоняясь за добычей, обыкновенно утром и вечером; в тихие, ясные вечера судаки нередко небольшими стайками гуляют на поверхности. Вообще они едва ли не более других рыб предпочитают крепкие места, а потому в небольших реках живут главным образом в мельничных омутах, на судоходных же выбирают ямы с корягами и затонувшими барками. Только мелкие судачки, одно– двухгодовалые, встречаются в неглубоких и даже травянистых местах, вместе с окунями, такими же стайками (иногда в несколько сот штук, даже в реках, не особенно ими изобилующих). Средние судаки обыкновенно попадаются станичками в 5-10 штук; очень же крупные ходят в одиночку и постоянного местожительства, кажется, не имеют.

Своей хищностью взрослый судак превосходит окуня и почти не уступает щуке. По свидетельству Радкевича, нередко он так увлекается погоней, что, подобно окуню, выскакивает на такие места, где вода стоит не глубже 4,5 см. Это чрезвычайно прожорливая, сильная и быстрая в движениях рыба, что, впрочем, видно и по ее наружности. Судак не дает пощады даже собственному молодому поколению, но, имея сравнительно неширокую пасть, всего более предпочитает ельцов, уклеек, щурят и пескарей, избегая широких рыб, например подлещиков. Схватив добычу, он быстро удаляется в глубину. Вообще, главная его пища – мелкая рыба, и только летом он ест также раков и лягушек. Мелкий судак, по-видимому, предпочитает червей и насекомых, так как реже берет на малька, чем мелкий окунь, и попадается большей частью на червя. Несмотря на свою хищную натуру, судак очень смирен и, по мнению волжских рыбаков, смирнее и глупее судака нет ни одной рыбы.

За исключением низовьев рек, где нерест судака (проходного) начинается до разлива (очень здесь позднего), иногда, как в устьях Волги, в конце марта, рыба эта нерестится уже после спада вод – в мае, даже в начале июня, к этому времени у судаков значительно отрастают два клыка. Судя по наблюдениям Геккеля, также Яковлева, нерест судака продолжается довольно долгое время, 3–4 недели. С этой целью он выходит заблаговременно из глубины к травянистым берегам (никогда, впрочем, на поемные места), из озер и морей вступает в реки. В низовьях рек судак весеннего выхода не поднимается, однако, высоко и в Волге, например, мечет в устьях, даже в пресноводных морских заливах и култуках, большей частью, однако, в мелких протоках, ериках, ильменях и затонах. В озерах и реках средней России он нерестится в конце мая и в июне у заросших берегов, где их ловят бреднями, а иногда бьют острогой. Процесс нереста совершается или ночью, или на заре. Осенний и зимний судак, зимовавший в Волге, напротив, подымается далеко вверх по реке и, вероятно, гораздо позднее.

Спина его зеленовато-серая, брюхо белое, на боках туловища находятся большие буровато-серые пятна, которые часто образуют 8-10 правильных поперечных полосок; спинные плавники и хвостовой покрыты рядами темных пятнышек. В юго-западных губерниях встречаются иногда большие судаки очень темного цвета, составляющие как бы особую, черную разность, отличаемую местами самими рыбаками. На нижней Волге ловцы, по свидетельству Яковлева, отличают ходового – морского судака – от речного по цвету: первый всегда несколько светлее, но, пробывши некоторое время в реке, мало-помалу принимает темный цвет. По-видимому также, некоторые судаки после нереста становятся почти черными.

По величине своей судак также занимает первое место во всем отряде. В большинстве случаев он имеет от 1,2 до 2,8 кг, но в больших реках, особенно в низовьях, и в больших озерах он достигает иногда 90 см длины и веса 6– 10 кг, даже более.

Коренное местопребывание этой рыбы – бассейны Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей и самые моря, в которых он водится в большом количестве.

Главное местопребывание судака – большие и средние реки Восточной Европы, также большие озера, имеющие сообщение с реками (Чудское, Белоозеро, Селигер, Ладожское и др.). Он любит глубокую и вместе чистую, немутную воду. В небольших, запруженных реках и речках судак держится преимущественно ниже плотины, в омутах, реже в самых прудах, и то если они имеют, хотя бы местами, песчаное дно. Вообще судак хотя живет (пересаженный) даже в копаных прудах с очень сильными ключами, но избегает стоячей воды.

Рис. 3. Судак

Всего многочисленнее судак в малосоленых участках морей. Напротив, он вовсе не может жить в мутной речной воде, почему нередко снет после проливных дождей. Этим обстоятельством объясняются отчасти малочисленность оседлого, «жилого» судака в низовьях Волги и других рек, ранний его нерест там и обильный ход осенью и зимой.

Большую часть года судак (оседлый) держится на дне, в глубоких местах реки, с хрящеватым или песчаным дном и обрывистыми берегами. На поверхность воды, также в заливы и на мели он выходит только во время нереста или гоняясь за добычей, обыкновенно утром и вечером; в тихие, ясные вечера судаки нередко небольшими стайками гуляют на поверхности. Вообще они едва ли не более других рыб предпочитают крепкие места, а потому в небольших реках живут главным образом в мельничных омутах, на судоходных же выбирают ямы с корягами и затонувшими барками. Только мелкие судачки, одно– двухгодовалые, встречаются в неглубоких и даже травянистых местах, вместе с окунями, такими же стайками (иногда в несколько сот штук, даже в реках, не особенно ими изобилующих). Средние судаки обыкновенно попадаются станичками в 5-10 штук; очень же крупные ходят в одиночку и постоянного местожительства, кажется, не имеют.

Своей хищностью взрослый судак превосходит окуня и почти не уступает щуке. По свидетельству Радкевича, нередко он так увлекается погоней, что, подобно окуню, выскакивает на такие места, где вода стоит не глубже 4,5 см. Это чрезвычайно прожорливая, сильная и быстрая в движениях рыба, что, впрочем, видно и по ее наружности. Судак не дает пощады даже собственному молодому поколению, но, имея сравнительно неширокую пасть, всего более предпочитает ельцов, уклеек, щурят и пескарей, избегая широких рыб, например подлещиков. Схватив добычу, он быстро удаляется в глубину. Вообще, главная его пища – мелкая рыба, и только летом он ест также раков и лягушек. Мелкий судак, по-видимому, предпочитает червей и насекомых, так как реже берет на малька, чем мелкий окунь, и попадается большей частью на червя. Несмотря на свою хищную натуру, судак очень смирен и, по мнению волжских рыбаков, смирнее и глупее судака нет ни одной рыбы.

За исключением низовьев рек, где нерест судака (проходного) начинается до разлива (очень здесь позднего), иногда, как в устьях Волги, в конце марта, рыба эта нерестится уже после спада вод – в мае, даже в начале июня, к этому времени у судаков значительно отрастают два клыка. Судя по наблюдениям Геккеля, также Яковлева, нерест судака продолжается довольно долгое время, 3–4 недели. С этой целью он выходит заблаговременно из глубины к травянистым берегам (никогда, впрочем, на поемные места), из озер и морей вступает в реки. В низовьях рек судак весеннего выхода не поднимается, однако, высоко и в Волге, например, мечет в устьях, даже в пресноводных морских заливах и култуках, большей частью, однако, в мелких протоках, ериках, ильменях и затонах. В озерах и реках средней России он нерестится в конце мая и в июне у заросших берегов, где их ловят бреднями, а иногда бьют острогой. Процесс нереста совершается или ночью, или на заре. Осенний и зимний судак, зимовавший в Волге, напротив, подымается далеко вверх по реке и, вероятно, гораздо позднее.