Страница:

Это былъ онъ. Увидавъ Михаила Михайловича, поблѣднѣлъ. Михаилъ Михайловичъ ушелъ.

– Что это значитъ!

– Это ужасно. Онъ пришелъ, думая, что я несчастна, какъ духовникъ.

– Очень мило.

– Послушай, Иванъ, ты напрасно.

– Нѣтъ, это ложь, фальшь, да и что ждать.

– Иванъ, не говори.

– Нѣтъ, невыносимо, невыносимо.

– Ну постой, ты не будешь дольше мучаться.

Она ушла. Онъ сѣлъ въ столовой, выпилъ вина, съ свѣчей пошелъ къ ней, ея не было. Записка: «будь счастливъ. Я сумашедшая».

Она ушла. Черезъ день нашли[122] подъ рельсами тѣло.

Балашевъ уѣхалъ въ Ташкентъ, отдавъ дѣтей сестрѣ. Михаилъ Михайловичъ продолжалъ служить.[123]

* № 4 (рук. № 5).

* № 5 (рук. № 6).

<Часть I. Глава I.>

АННА КАРЕНИНА

ЧАСТЬ I

Степанъ Аркадьичъ Алабинъ былъ въ самомъ ужасномъ положеніи: онъ, по мѣсту, занимаемому имъ въ Москвѣ, извѣстный всей Москвѣ и родня по себѣ и женѣ почти всему московскому обществу, онъ, отецъ 4-хъ дѣтей, уже съ просѣдыо въ головѣ и бакенбардахъ, вдругъ вслѣдствіи открывшейся интриги съ гувернанткой въ своемъ домѣ вдругъ сдѣлался предметомъ разговора всѣхъ. Жена его, кроткая, милая Дарья Александровна, урожденная Щербацкая, не вѣрившая въ зло на свѣтѣ, въ первый разъ поняла, что мужъ никогда не былъ и не намѣренъ былъ ей быть вѣренъ, и въ припадкѣ отчаянія и ревности бросила его и переѣхала съ дѣтьми къ своей матери. На бѣду тутъ же должники пристали къ Степану Аркадьичу, и онъ видѣлъ, что, не продавши женина имѣнья, нельзя поправить дѣлъ.

Положеніе было ужасное, но Степанъ Аркадьичъ ни на минуту не приходилъ въ отчаянье и не переставалъ быть такъ же прямъ, румянъ и также всегда пріятенъ, добродушенъ, важенъ въ своемъ чиновничествѣ [?], какимъ онъ всегда былъ. Кредиторамъ онъ обѣщалъ отдать черезъ 6 мѣсяцевъ и успѣлъ занять деньги, и къ женѣ онъ ѣздилъ каждый день и уговаривалъ не дѣлать позора семьи для дѣтей. Жена была почти убѣждена вернуться къ нему, или по крайней мѣрѣ онъ былъ убѣжденъ, что она возвратится рано или поздно. И потому Степанъ Аркадьичъ былъ также добродушенъ и веселъ, какъ и всегда, хотя въ рѣдкія минуты и разсказывалъ своимъ близкимъ друзьямъ свое горе.

Въ Москвѣ была выставка скота. Зоологическій садъ былъ полонъ народа.[140] Сіяя[141] раскраснѣвшимся лицомъ, съ румяными полными губами, въ глянцовитой шляпѣ, надѣтой немного съ боку на кудрявые рѣдкіе русые волосы и съ сливающимися съ сѣдой остью бобра красивыми съ просѣдью бакенбардами,[142] онъ шелъ подъ руку съ нарядной дамой и, раскланиваясь безпрестанно встрѣчавшимся знакомымъ, нагибаясь надъ дамой, заставлялъ ее смѣяться, можетъ быть, слишкомъ легкимъ, подъ вліяніемъ выпитаго за завтракомъ вина, шуткамъ. Такой же веселый и румяный и такихъ же лѣтъ, только поменьше ростомъ и некрасивый, извѣстный прожившій кутила[143] Лабазинъ прихрамывая шелъ съ ними рядомъ и принималъ участіе въ разговорѣ.[144]

– Право, онъ ослабъ, – говорилъ Степанъ Аркадьичъ о комъ то, что выходило очень смѣшно, и дама смѣялась.

Подойдя къ одному изъ тѣхъ наполняющихъ садъ рѣзныхъ квази русскихъ домиковъ, Алабинъ отстранилъ плечомъ совавшагося навстрѣчу молодаго человѣка и прошелъ съ дамой мимо сторожа, наряженнаго въ обшитый галуномъ кафтанъ и уже привыкшаго къ своему наряду и мрачно пропускающаго публику въ коровникъ.

– Посмотримъ, посмотримъ коровъ, это по твоей части,[145] Лабазовъ.

[146]Лабазовъ не пилъ ничего кромѣ воды и имѣлъ отвращеніе къ молоку.

Для веселыхъ людей всякая шутка хороша, и всѣ трое весело засмѣялись. Въ тѣни и запахъ коровника[147] они остановились, посмотрѣли огромную чернопѣгую корову, которая, не смотря на то что была на выставкѣ, спокойно стоя на трехъ ногахъ и вытянувъ впередъ заднюю, лизала ее своимъ шероховатымъ языкомъ; потомъ подошли къ другому стойлу, въ которомъ лежала на соломѣ красная корова, которую, тыкая ногой въ гладкой задъ, старался поднять помѣщикъ въ картузѣ и енотовой шубѣ;[148] и хотѣли уже выходить, когда дама обратила вниманіе на поворотѣ на высокаго чернаго[149] молодца барина, съ поразительнымъ выраженіемъ силы, свѣжести и энергіи, который съ мужикомъ вымѣривалъ тесемкой грудь и длину коровы.

– Что это они дѣлаютъ? – сказала дама. – И посмотрите, какой молодецъ. Вѣрно не Русской?

Алабинъ посмотрѣлъ на не Русскаго молодца, и лицо его, всегда выражавшее удовольствіе и веселость, просіяло такъ, какъ будто онъ былъ нахмуренъ.

– Ордынцевъ! Сережа! – закричалъ онъ черному молодцу. – Давно ли? А вотъ Наталья Семеновна. Позволь тебя представить. Наталья Семеновна, мой пріятель, и другъ, и скотоводъ, и агрономъ, и гимнастъ, и силачъ Сергѣй Ордынцевъ. Наталья Семеновна только что говорила: «Какой красавецъ, вѣрно не Русскій?» А ты самый Русскій, что Руссѣе и найти нельзя.

– Совсѣмъ я не то говорила, – сказала дама. – Я сказала…

– Да ничего, онъ не обидится..

Ордынцевъ дѣйствительно, казалось, не обидѣлся; но онъ съ однаго взгляда понялъ, какого рода была дама Наталія Семеновна, и, несмотря на ея безупречный скромно элегантный туалетъ, слегка приподнялъ передъ ней[150] баранью шапку и съ сухостью, въ которой было почти отвращеніе, взглянулъ на нее и обратился къ Алабину.

– Я выставляю телку и быка. Я только вчера изъ деревни. А это Боброва корова, лучшее животное на выставкѣ. Смотри, что за задъ. Я хочу смѣрить.

Онъ отвернулся отъ Алабина и опять обратился къ своему мужику. Ордынцевъ былъ пріятель Алабина, хотя и 12 годами моложе его (Алабинъ былъ пріятелемъ еще съ его отцомъ). Кромѣ того Ордынцевъ былъ влюбленъ въ Княжну Щербатскую, свояченю Алабина, и[151] ждали ужъ давно, что онъ сдѣлаетъ предложеніе; и потому[152] Ордынцевъ ушелъ отъ Алабина въ стойло и сталъ перемѣрять съ мужикомъ то, что онъ уже мѣрялъ. Онъ – Ордынцевъ – человѣкъ чистой и строгой нравственности – не могъ понять этаго теперешняго появленія Алабина въ зоологическомъ саду подъ хмѣлькомъ подъ руку съ хорошенькой Анной Семеновной. Вчера, тотчасъ послѣ его пріѣзда въ Москву, знакомый разсказывалъ ему, что Алабины, мужъ съ женой, разошлись, что Дарья Александровна, жена Алабина, открыла его связь и переписку съ гувернанткой, бывшей въ домѣ, и что они разъѣзжаются или уже разъѣхались. Ордынцевъ зналъ Алабина коротко и, несмотря на совершенно противуположные ему безнравственные привычки Алабина, любилъ его, какъ и всѣ, кто зналъ Алабина, любили его. Но послѣднее извѣстіе объ гадкой исторіи съ гувернанткой, о полномъ разрывѣ съ Дарьей Александровной, женой, съ сестрой Катерины Александровны или Кити, какъ ее звали въ свѣтѣ, той самой, на которой желалъ и надѣялся жениться Ордынцевъ, и теперешняя встрѣча подъ руку съ Натальей Семеновной заставили Ордынцева, сдѣлавъ усиліе надъ собой, сухо отвернуться. Но Алабинъ не понималъ или не хотѣлъ понимать тона, принятаго пріятелемъ.

– Коровы – это все прекрасно. Но отъ этаго, что ты влюбленъ въ своихъ коровъ, это не резонъ такъ бѣгать отъ друзей. Я и женѣ скажу и Кити, что ты здѣсь, и пріѣзжай вечеромъ къ Щербацкимъ непремѣнно. И мы будемъ.

– Ты говоришь – нынче вечеромъ? – переспросилъ Ордынцевъ, глядя ему въ глаза.[153]

– Ну да.[154] Нѣтъ, пожалуйста, душа моя, пріѣзжай, и Долли будетъ рада, и я уже останусь дома для тебя.[155]

Алабинъ остановился въ нерѣшительности. Идти ли дальше или остаться?

– Однако до свиданья, Наталья Семеновна, – сказалъ онъ вдругъ, передавая свою даму на руку[156] Лабазину[157] и взявъ подъ руку Ордынцева. – Пойдемъ поговоримъ, – сказалъ онъ, и лицо его вдругъ измѣнилось. Виноватая улыбка выразилась на его добромъ, красивомъ лицѣ. – Ты, вѣрно, слышалъ про наши…

– Да, слышалъ.

– Ну пойдемъ, пойдемъ поговоримъ.

Они вышли на уединенную дорожку.

– Ты понимаешь, что я не имѣю никакого права на объясненія, – сказалъ Ордынцевъ.

– Да, я знаю, но ты такой пуристъ, и твой отецъ былъ, я знаю. Ну вотъ видишь ли, мой другъ. Я рѣшительно погибшій человѣкъ. Я не стою своей жены. Она – ангелъ. Но когда ты будешь женатъ, ты поймешь. Я увлекся. А главное, я самъ сдѣлалъ глупость. Этаго никогда не надо дѣлать. Я ей признался во всемъ. Ну и кончено. Я теперь виноватый. И женщины никогда не прощаютъ этаго. Но понимаешь, когда дѣти, на это нельзя такъ легко смотрѣть. Она хотѣла разъѣхаться. Насилу мы спасли ее отъ срама. И теперь я надѣюсь, что все обойдется. Ужасно, ужасно было. Но главное то, что бываетъ же увлеченіе. И вѣдь это такая прелесть была, – сказалъ онъ съ робкой улыбкой, – и я погубилъ и ту и другую. Это ужасно!

– Да, но по крайней мѣрѣ теперь все кончено? – спросилъ Ордынцевъ.

– Да, и кончено и нѣтъ. Ты пріѣзжай непремѣнно. Она тебя очень любитъ и будетъ рада тебя видѣть.

– Ты знаешь, я не могу понять этихъ увлеченій.

– Знаю, что жена правду говоритъ, что твой главный порокъ – гордость. Вотъ женись.

– И по мнѣ бракъ, разрушенный невѣрностью[158] съ той или съ другой стороны, – продолжалъ громко и отчетливо Ордынцевъ съ своей привычкой ясно и немного длинно выражаться, – бракъ разрушенный не можетъ быть починенъ.

– Ты не женатъ, и ты судить не можешь. Это совсѣмъ не то, что ты воображаешь.

– Отъ этаго, можетъ быть, я никогда не женюсь, но если женюсь, то я строго исполню долгъ и буду требовать исполненія.

– Такъ ты пріѣзжай непремѣнно, Кити будетъ, – сказалъ Алабинъ, глядя на часы и невольно отвѣчая этимъ на слова Ордынцева о бракѣ. – A мнѣ надо обѣдать у старика Щипкова.

И Степанъ Аркадьичъ, опять выпрямивъ грудь и принявъ свое веселое, беззаботное выраженіе, растегнувъ пальто, чтобы освѣжиться отъ прилива къ головѣ, вызваннаго объясненіемъ, пошелъ легкой и красивой походкой маленькихъ ногъ къ выходу сада, гдѣ ждала его помѣсячная извощичья карета.[159]

Въ одномъ изъ такихъ домиковъ стоялъ Ленинъ передъ стойломъ, надъ которымъ на дощечкѣ было написано: телка Русскаго завода[160] Николая Константиновича Ордынцева, и любовался ею, сравнивая ее съ другимъ знаменитымъ выводошемъ завода Бабина. Чернопѣгая телка, загнувъ голову, чесала себѣ задней головой[161] за ухомъ.

«Нѣтъ хороша», думалъ онъ. Ленинъ зналъ свою телку до малѣйшихъ подробностей. Годъ и два мѣсяца онъ видѣлъ ее каждый почти день, зналъ ее отца, мать: узнавалъ въ ней черты материнской, отцовской породы, черты выкормки. Теперь, сравнительно съ другими выставленными телками, она упала нисколько въ его глазахъ. (Онъ думалъ одно время, что она будетъ лучшая телка на выставкѣ), но всетаки онъ высоко цѣнилъ ее. Немножко только онъ желалъ бы ее пониже на ногахъ, и когда она стояла, какъ теперь, въ глубокой постилкѣ, этотъ недостатокъ былъ незамѣтенъ, да немножко посуше въ переду и пошире костью въ заду; но этотъ недостатокъ, онъ надѣялся, выправится при первомъ тёлѣ. Голова короткая и породистая, подбрюдокъ какъ атласный мѣшокъ, глазъ большой и въ бѣломъ ободкѣ были все таки прекрасны. Такъ онъ думалъ, косясь на свою телку и прислушиваясь къ тому, что говорили посѣтители. Большинство посѣтителей были совершенно равнодушные,[162] другое большее большинство были осуждатели. И каждый, думая, что говорить новенькое, всѣ говорили одно и тоже, имянно: и что выставлять у насъ въ Россіи, привезутъ изъ за границы и выставятъ: вотъ молъ какихъ намъ нужно бы имѣть коровъ, но мы не имѣемъ. А у насъ все Тасканской породы, какъ шутилъ одинъ помѣщикъ, т. е. таскать надо подъ гору, оттого тасканская. Большинство проходило, читало надпись телки, глядѣли на телки и или ничего не говорили или говорили: «телушка какъ телушка, отчего же она Русской породы. Красная помѣсь Тирольской». Рѣдкіе останавливались, распрашивали, и тогда Ордынцевскій молодой мужикъ Елистратъ, страстный охотникъ, пріохоченный бариномъ, разсказывалъ, что телкѣ годъ 2 мѣсяца и живаго вѣсу 13 пудовъ, и выведена она не подъ матерью и т. д.[163]

Иногда вмѣшивался и самъ хозяинъ и съ увлеченіемъ объяснялъ всю свою теорію вывода скота, основанную на новѣйшихъ научныхъ изслѣдованіяхъ. Такъ онъ вступилъ въ такое объясненіе съ молодымъ богачемъ купцомъ, который съ женой остановился противъ телки и сталъ распрашивать. Купецъ былъ охотникъ и тоже выразилъ сомнѣнье, что телка не русская. Ордынцевъ вступилъ съ нимъ въ разговоръ, безпрестанно перебивая купца и стараясь внушить ему вопервыхъ то, что надо условиться, что понимать подъ Русской скотиной. Не заморскую скотину, но ту скотину, которая вывелась въ Россіи, также какъ то, что въ Англіи считается кровной лошадью; во вторыхъ, онъ старался внушить купцу, что для вывода скота не нужно брать хорошо выкормленную въ теплѣ и угодьяхъ скотину и изъ лучшихъ условій переводить ее въ худшія, а напротивъ; въ третьихъ, онъ старался внушить купцу, хотя и невольно, но очень замѣтно, что дѣло о коровахъ и способѣ вывода знаетъ одинъ онъ, Ордынцевъ, а что всѣ, и въ томъ числѣ купецъ, глупы и ничего не понимаютъ. Онъ говорилъ хотя и умно и хорошо, но многословно и дерзко; но купецъ, несмотря на то что былъ образованный, почтенный человѣкъ и зналъ не хуже Ордынцева толкъ въ скотпнѣ и научныя разсужденія о скотѣ, слушалъ Ордынцева, не оскорбляясь его тономъ. Тотъ же самый дерзкій, самоувѣренный тонъ, который имѣлъ привычку принимать почти со всѣми Ордынцевъ, въ другомъ человѣкѣ, менѣе свѣжемъ, красивомъ и, главное, энергичномъ, былъ бы оскорбителенъ, но Ордынцевъ такъ очевидно страстно былъ увлеченъ тѣмъ, что говорилъ, что купецъ сначала пробовалъ отвѣчать, но, всякій разъ перебиваемый словами нѣтъ позвольте, выслушалъ цѣлую лекцію и остался доволенъ. Оставшись опять одинъ послѣ ухода купца, Ордынцевъ подошелъ къ своему мужику и помощнику Елистрату и съ нимъ заговорилъ о коровахъ.

– Что это значитъ!

– Это ужасно. Онъ пришелъ, думая, что я несчастна, какъ духовникъ.

– Очень мило.

– Послушай, Иванъ, ты напрасно.

– Нѣтъ, это ложь, фальшь, да и что ждать.

– Иванъ, не говори.

– Нѣтъ, невыносимо, невыносимо.

– Ну постой, ты не будешь дольше мучаться.

Она ушла. Онъ сѣлъ въ столовой, выпилъ вина, съ свѣчей пошелъ къ ней, ея не было. Записка: «будь счастливъ. Я сумашедшая».

Она ушла. Черезъ день нашли[122] подъ рельсами тѣло.

Балашевъ уѣхалъ въ Ташкентъ, отдавъ дѣтей сестрѣ. Михаилъ Михайловичъ продолжалъ служить.[123]

* № 4 (рук. № 5).

NN

Старушка Княгиня Марья Давыдовна Гагина, пріѣхавъ съ сыномъ въ свой[124] московскій домъ, прошла къ себѣ на половину убраться и переодѣться и велѣла сыну приходить къ кофею.

– Чьи же это оборванные чемоданы у тебя? – спросила она, когда они проходили черезъ сѣни.

– А это мой милый Нерадовъ – Костя. Онъ пріѣхалъ изъ деревни и у меня остановился. Вы ничего не имѣете противъ этаго, матушка?

– Разумѣется, ничего, – тонко улыбаясь, сказала старушка, – только можно бы ему почище имѣть чемоданы. Что же онъ дѣлаетъ? Все не поступилъ на службу?

– Нѣтъ, онъ[125] земствомъ хочетъ заниматься. А хозяйство бросилъ.

– Который это счетъ у него планъ? Каждый день новенькое.

– Да онъ все таки отличный человѣкъ, и сердце.

– Что, онъ все такой же грязный?

– Я не знаю. Онъ не грязный, онъ только деревенскій житель, – отвѣчалъ сынъ, тоже улыбаясь тому постоянному тону пренебреженья, съ которымъ его мать относилась всегда къ его[126] изъ всѣхъ людей болѣе любимому человѣку, Константину Нерадову.

– Такъ приходи же черезъ часикъ, поговоримъ.

Гагинъ прошелъ на свою половину.

Неужели спитъ Константинъ Николаевичъ? – спросилъ онъ лакея.

– Нѣтъ, не спитъ, – прокричалъ голосъ изъ за занавѣса спальни.

И стройный широкій атлетъ съ лохматой русой[127] головой и[128] рѣдкой черноватой бородой и блестящими голубыми глазами, смотрѣвшими изъ широкаго толстоносаго лица, выскочилъ изъ за перегородки и началъ плясать, прыгать черезъ стулья и кресла и, опираясь на плечи Гагина, подпрыгивать такъ, что казалось – вотъ вотъ онъ вспрыгнетъ ногами на его эполеты.

– Убирайся! Перестань, Костя! Что съ тобой? —говорилъ Гагинъ, и чуть замѣтная улыбка, но за то тѣмъ болѣе цѣн[ная?] и красившая его строгое лицо, виднѣлась подъ усами.[129]

– Чему я радъ? Вотъ чему. Первое, что у меня тутъ, – онъ показалъ, какъ маленькую тыкву, огромную, развитую гимнастикой мышцу верхняго плеча, – разъ. Второе, что у меня тутъ, – онъ ударилъ себя по лбу, – третье, что у меня. – Онъ побѣжалъ за перегородку и вынесъ тетрадку исписанной бумаги. – Это я вчера началъ и теперь все пойдетъ, пойдетъ, пойдетъ. Вотъ видишь, – онъ сдвинулъ два кресла, разъ, два, три, съ мѣста съ гимнастическимъ пріемомъ съ сжатыми кулаками взялъ размахъ и перелетѣлъ черезъ оба кресла. Гагинъ засмѣялся и, доставъ папиросу, сѣлъ на диванъ.

– Ну, однако одѣнусь и все тебѣ разскажу.

Гагинъ сѣлъ задумавшись, что съ нимъ часто бывало, но теперь что-то очень, видно, занимало его мысль; онъ какъ остановилъ глаза на углѣ ковра, висѣвшаго со стола, такъ и не двигалъ ихъ. А ротъ его улыбался, и онъ покачивалъ головой.

– Знаешь, я тамъ встрѣтилъ сестру Алабина, она замѣчательно мила, да, – но «замѣчательно» говорилъ онъ съ такимъ убѣжденіемъ эгоизма, что нельзя было не вѣрить.

– Гагинъ, – послышался послѣ долгаго и громкаго плесканья голосъ изъ за занавѣса. – Какой я однако эгоистъ. Я и не спрошу. Пріѣхала Княгиня? Все хорошо?

– Пріѣхала, все благополучно.

– За что она меня не любитъ?

– За то, что ты не такой, какъ всѣ люди. Ей надо для тебя отводить особый ящикъ въ головѣ; а у нея всѣ давно заняты.

Нерадовъ высунулся изъ за занавѣса только затѣмъ, чтобы видѣть, съ какимъ выраженіемъ Гагинъ сказалъ это, и, оставшись доволенъ этимъ выраженьемъ, онъ опять ушелъ за занавѣсъ и скоро вышелъ одѣтый въ очень новый сертукъ и панталоны, въ которыхъ ему несовсѣмъ ловко было, такъ какъ онъ, всегда живя въ деревнѣ, носилъ тамъ русскую рубашку и поддевку.

– Ну вотъ видишь ли, – сказалъ онъ, садясь противъ него. – Да чаю, – сказалъ онъ на вопросъ человѣка, что прикажутъ, – вотъ видишь ли, я вчера просидѣлъ весь вечеръ дома, и нашла тоска, изъ тоски сдѣлалась тревога, изъ тревоги цѣлый рядъ мыслей о себѣ. Дѣятельности прямой земской, такой, какой я хотѣлъ посвятить себя, въ Россіи еще не можетъ быть, а дѣятельность одна – разрабатывать Русскую мысль.

– Какже, а ты говорилъ, что только одна и возможна дѣятельность.

– Да мало ли что, но вотъ видишь, нужно самому учиться, docendo discimus,[130] и для этаго надо жить въ спокойной средѣ, чтобы не дѣло самое, а сперва пріемъ для дѣла, да я не могу разсказать: ну, дѣло въ томъ, что я нынче ѣду въ деревню и вернусь только съ готовой книгой. А знаешь, Каренина необыкновенно мила. Ты ее знаешь?

– Ну, а выставка? – спросилъ Гагинъ о телятахъ своей выкормки, которыхъ привелъ на выставку Нерадовъ и которыми былъ страстно занятъ.

– Это все вздоръ, телята мои хороши; но это не мое дѣло.

– Вотъ какъ! Одно только нехорошо – это что мы не увидимся нынче: мнѣ надо обѣдать съ матушкой. А вотъ что, завтра поѣзжай. Мы пообѣдаемъ вмѣстѣ, и съ Богомъ.

– Нѣтъ, не могу, – задумчиво сказалъ Нерадовъ. Онъ, видно, думалъ о другомъ.[131]

– Да вѣдь нынче, – и Нерадовъ покраснѣлъ, вдругъ началъ говорить съ видимымъ желаніемъ, говорить какъ о самой простой вещи, – да вѣдь нынче мы обѣщались Щербацкимъ пріѣхать на катокъ.

– Ты поѣдешь?

Гагинъ задумался. Онъ не замѣтилъ ни краски, бросившейся въ лицо Нерадова, ни пристыженнаго выраженія его лица, когда онъ началъ говорить о Щербацкой, какъ онъ вообще не замѣчалъ тонкости выраженія.

– Нѣтъ, – сказалъ онъ, – я не думаю ѣхать, мнѣ надо оставаться съ матушкой. Да я и не обѣщалъ.

– Не обѣщалъ, но они ждутъ, что ты будешь, – сказалъ Нерадовъ, быстро вскочивъ. – Ну, прощай, можетъ быть, не увидимся больше. Смотри же, напиши мнѣ, если будетъ большая перемѣна въ твоей жизни, – сказалъ онъ.

– Напишу. Да я поѣду на проѣздку посмотрѣть Грознаго и зайду. Какъ же, мы не увидимся?

– Да дѣла пропасть. Вотъ еще завтра надо къ Стаюнину.

– Такъ какже ты ѣдешь? Стало быть, обѣдаемъ завтра.

– Ну да, обѣдаемъ, разумѣется, – сказалъ Нерадовъ также рѣшительно, какъ рѣшительно онъ минуту тому назадъ сказалъ, что нынче ѣдетъ. Онъ схватилъ баранью шапку и выбѣжалъ. Вслѣдъ за нимъ, акуратно сложивъ вещи, Гагинъ пошелъ къ матери.

Старушка была чиста и элегантна, когда она вышла изъ вагона, но теперь она была какъ портретъ, покрытый лакомъ; все блестѣло на ней; и лиловое платье, и такой же бантъ, и перстни на сморщенныхъ бѣлыхъ ручкахъ, и сѣдыя букли, не блестѣли только каріе строгіе глаза, такіе же, какъ у сына. Она подвинула сама кресло, гдѣ долженъ былъ сѣсть сынъ и, видимо, хотѣла обставить какъ можно радостнѣе тотъ пріятный и важный разговоръ, который предполагала съ сыномъ. Нѣтъ для старушки матери, отстающей отъ жизни, важнѣе и волнительнѣе разговора, какъ разговоръ о женитьбѣ сына: ждется и радость новая, и потеря старой радости, и радость жертвы своей ревности для блага сына и, главное, для продолженія рода, для счастія видѣть внучатъ. Такой разговоръ предстоялъ Княгинѣ Марьѣ Давыдовнѣ. Алеша, какъ она звала его, писалъ ей въ послѣднемъ письмѣ: «вы давно желали, чтобъ я женился. Теперь я близокъ къ исполненію вашего желанія и былъ бы счастливъ, если бы вы были теперь здѣсь, чтобы я могъ обо всемъ переговорить съ вами». Въ день полученія письма она послала ему телеграмму, что ѣдетъ отъ старшаго сына, у котораго она гостила.

– Ну, моя душа, вотъ и я, и говори мнѣ. Я тебѣ облегчу дѣло. Я догадалась, это Кити.

– Я видѣлъ, что вы догадались. Ну, что вы скажите, мама?

– Ахъ, моя душа! Что мнѣ сказать? Это такъ страшно. Но вотъ мой отвѣтъ.

Она подняла свои глаза къ образу, подняла сухую руку, перекрестивъ, прижала его голову къ бархатной кофтѣ и поцѣловала его въ рѣдкіе черные на верхней части головы волосы.

– Благодарю васъ, матушка, и за то, что вы пріѣхали ко мнѣ, и за то, что[132] вы бы одобрили мой выборъ.

– Какъ[133] бы? Что это значитъ, – сказала она строго.

– Мама,[134] только то, что ничего не говорите ни имъ, ни кому, позвольте мнѣ самому все сдѣлать,…[135] Я очень радъ, что вы тутъ. Но я люблю самъ свои дѣла дѣлать.

– Ну, – она подумала, – хорошо, но помни, мой другъ,[136] что какъ противны кокетки, которыя играютъ мущинами, такъ противны мущины, играющія дѣвушками.[137]

– О повѣрьте, что я такъ былъ остороженъ.

– Ну, хорошо. Скажу правду, я могла желать лучше. Но на то и состояніе, чтобы выбирать не по имѣнью, а по сердцу. И родъ ихъ старый, хорошій, и отецъ, старый Князь, отличный былъ человѣкъ. Если онъ проигралъ все, то потому, что былъ честенъ, а она примѣрная мать, и Долли прекрасная вышла. Ну, разскажи, что ты дѣлаешь, что твои рысаки.

– Ничего, maman, послѣ завтра бѣгъ. Грозный очень хорошъ.

– Ну ты 2-хъ зайцевъ сразу. А знаешь, я тебѣ скажу, ты загадалъ: если Грозный возъметъ призъ…

– Я сдѣлаю предложенье. Почемъ вы угадали?

– A развѣ ты не мой сынъ?

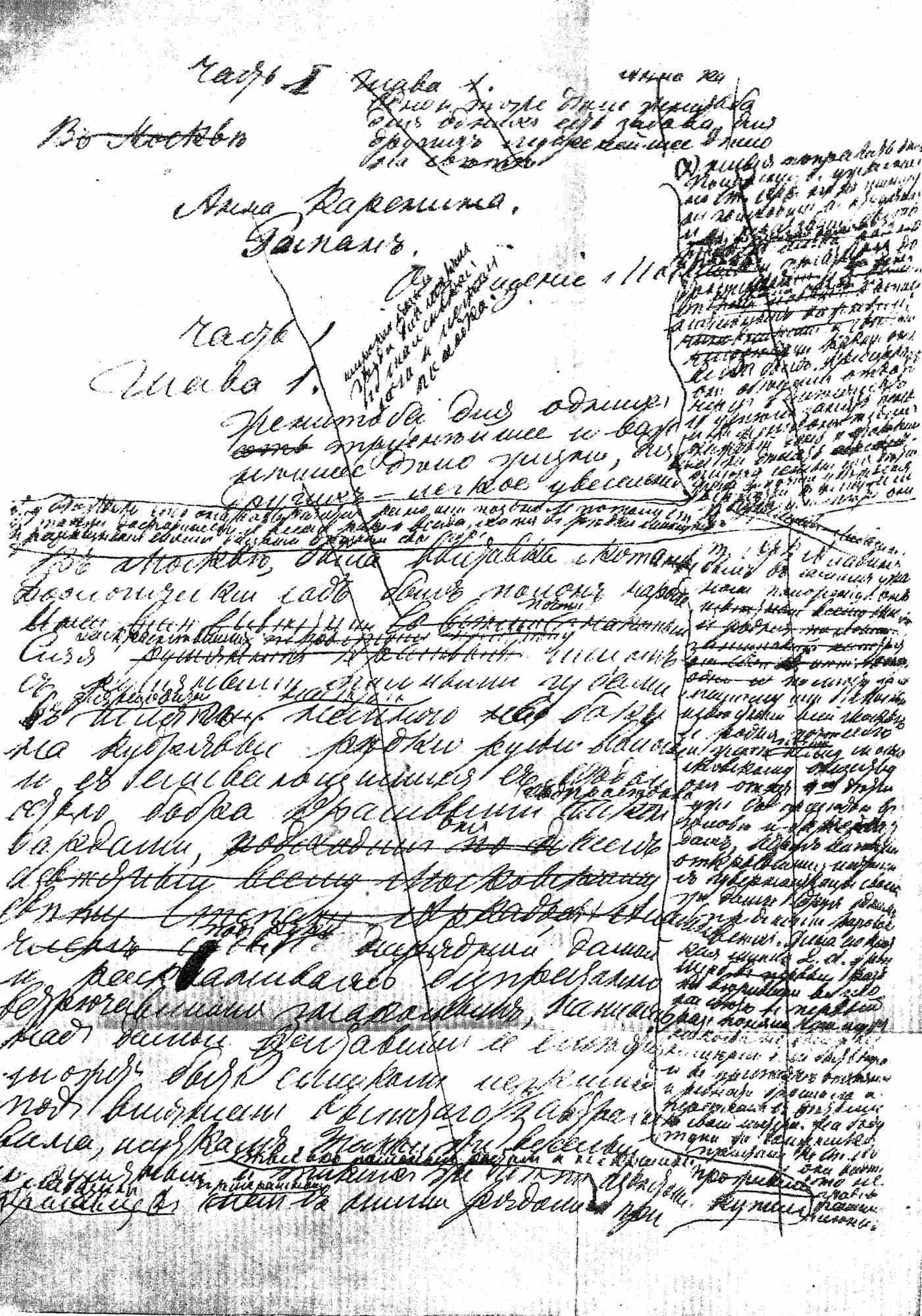

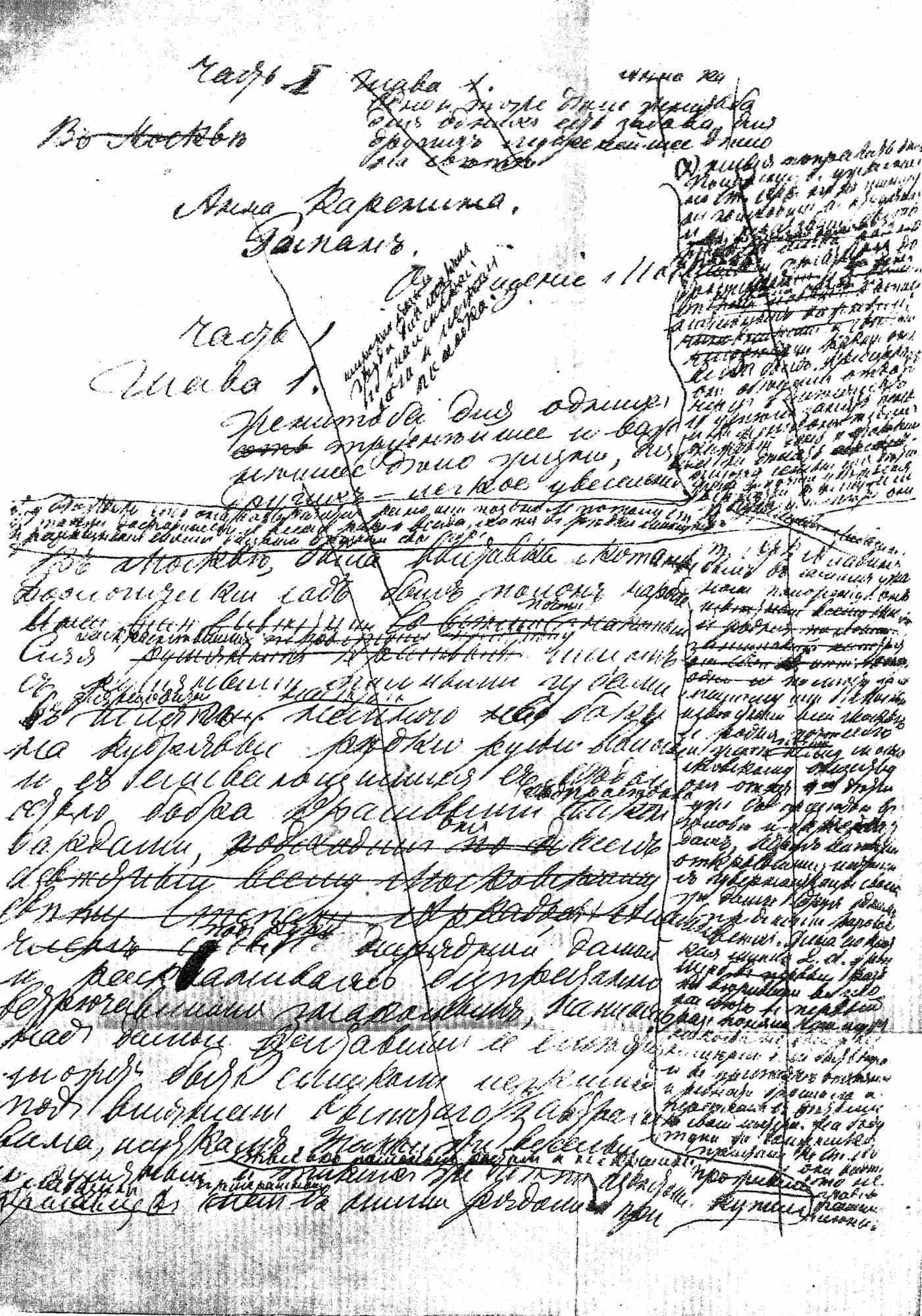

Первая страница рукописи четвертого по порядку начала «Анны Карениной»

Размер подлинника

Старушка Княгиня Марья Давыдовна Гагина, пріѣхавъ съ сыномъ въ свой[124] московскій домъ, прошла къ себѣ на половину убраться и переодѣться и велѣла сыну приходить къ кофею.

– Чьи же это оборванные чемоданы у тебя? – спросила она, когда они проходили черезъ сѣни.

– А это мой милый Нерадовъ – Костя. Онъ пріѣхалъ изъ деревни и у меня остановился. Вы ничего не имѣете противъ этаго, матушка?

– Разумѣется, ничего, – тонко улыбаясь, сказала старушка, – только можно бы ему почище имѣть чемоданы. Что же онъ дѣлаетъ? Все не поступилъ на службу?

– Нѣтъ, онъ[125] земствомъ хочетъ заниматься. А хозяйство бросилъ.

– Который это счетъ у него планъ? Каждый день новенькое.

– Да онъ все таки отличный человѣкъ, и сердце.

– Что, онъ все такой же грязный?

– Я не знаю. Онъ не грязный, онъ только деревенскій житель, – отвѣчалъ сынъ, тоже улыбаясь тому постоянному тону пренебреженья, съ которымъ его мать относилась всегда къ его[126] изъ всѣхъ людей болѣе любимому человѣку, Константину Нерадову.

– Такъ приходи же черезъ часикъ, поговоримъ.

Гагинъ прошелъ на свою половину.

Неужели спитъ Константинъ Николаевичъ? – спросилъ онъ лакея.

– Нѣтъ, не спитъ, – прокричалъ голосъ изъ за занавѣса спальни.

И стройный широкій атлетъ съ лохматой русой[127] головой и[128] рѣдкой черноватой бородой и блестящими голубыми глазами, смотрѣвшими изъ широкаго толстоносаго лица, выскочилъ изъ за перегородки и началъ плясать, прыгать черезъ стулья и кресла и, опираясь на плечи Гагина, подпрыгивать такъ, что казалось – вотъ вотъ онъ вспрыгнетъ ногами на его эполеты.

– Убирайся! Перестань, Костя! Что съ тобой? —говорилъ Гагинъ, и чуть замѣтная улыбка, но за то тѣмъ болѣе цѣн[ная?] и красившая его строгое лицо, виднѣлась подъ усами.[129]

– Чему я радъ? Вотъ чему. Первое, что у меня тутъ, – онъ показалъ, какъ маленькую тыкву, огромную, развитую гимнастикой мышцу верхняго плеча, – разъ. Второе, что у меня тутъ, – онъ ударилъ себя по лбу, – третье, что у меня. – Онъ побѣжалъ за перегородку и вынесъ тетрадку исписанной бумаги. – Это я вчера началъ и теперь все пойдетъ, пойдетъ, пойдетъ. Вотъ видишь, – онъ сдвинулъ два кресла, разъ, два, три, съ мѣста съ гимнастическимъ пріемомъ съ сжатыми кулаками взялъ размахъ и перелетѣлъ черезъ оба кресла. Гагинъ засмѣялся и, доставъ папиросу, сѣлъ на диванъ.

– Ну, однако одѣнусь и все тебѣ разскажу.

Гагинъ сѣлъ задумавшись, что съ нимъ часто бывало, но теперь что-то очень, видно, занимало его мысль; онъ какъ остановилъ глаза на углѣ ковра, висѣвшаго со стола, такъ и не двигалъ ихъ. А ротъ его улыбался, и онъ покачивалъ головой.

– Знаешь, я тамъ встрѣтилъ сестру Алабина, она замѣчательно мила, да, – но «замѣчательно» говорилъ онъ съ такимъ убѣжденіемъ эгоизма, что нельзя было не вѣрить.

– Гагинъ, – послышался послѣ долгаго и громкаго плесканья голосъ изъ за занавѣса. – Какой я однако эгоистъ. Я и не спрошу. Пріѣхала Княгиня? Все хорошо?

– Пріѣхала, все благополучно.

– За что она меня не любитъ?

– За то, что ты не такой, какъ всѣ люди. Ей надо для тебя отводить особый ящикъ въ головѣ; а у нея всѣ давно заняты.

Нерадовъ высунулся изъ за занавѣса только затѣмъ, чтобы видѣть, съ какимъ выраженіемъ Гагинъ сказалъ это, и, оставшись доволенъ этимъ выраженьемъ, онъ опять ушелъ за занавѣсъ и скоро вышелъ одѣтый въ очень новый сертукъ и панталоны, въ которыхъ ему несовсѣмъ ловко было, такъ какъ онъ, всегда живя въ деревнѣ, носилъ тамъ русскую рубашку и поддевку.

– Ну вотъ видишь ли, – сказалъ онъ, садясь противъ него. – Да чаю, – сказалъ онъ на вопросъ человѣка, что прикажутъ, – вотъ видишь ли, я вчера просидѣлъ весь вечеръ дома, и нашла тоска, изъ тоски сдѣлалась тревога, изъ тревоги цѣлый рядъ мыслей о себѣ. Дѣятельности прямой земской, такой, какой я хотѣлъ посвятить себя, въ Россіи еще не можетъ быть, а дѣятельность одна – разрабатывать Русскую мысль.

– Какже, а ты говорилъ, что только одна и возможна дѣятельность.

– Да мало ли что, но вотъ видишь, нужно самому учиться, docendo discimus,[130] и для этаго надо жить въ спокойной средѣ, чтобы не дѣло самое, а сперва пріемъ для дѣла, да я не могу разсказать: ну, дѣло въ томъ, что я нынче ѣду въ деревню и вернусь только съ готовой книгой. А знаешь, Каренина необыкновенно мила. Ты ее знаешь?

– Ну, а выставка? – спросилъ Гагинъ о телятахъ своей выкормки, которыхъ привелъ на выставку Нерадовъ и которыми былъ страстно занятъ.

– Это все вздоръ, телята мои хороши; но это не мое дѣло.

– Вотъ какъ! Одно только нехорошо – это что мы не увидимся нынче: мнѣ надо обѣдать съ матушкой. А вотъ что, завтра поѣзжай. Мы пообѣдаемъ вмѣстѣ, и съ Богомъ.

– Нѣтъ, не могу, – задумчиво сказалъ Нерадовъ. Онъ, видно, думалъ о другомъ.[131]

– Да вѣдь нынче, – и Нерадовъ покраснѣлъ, вдругъ началъ говорить съ видимымъ желаніемъ, говорить какъ о самой простой вещи, – да вѣдь нынче мы обѣщались Щербацкимъ пріѣхать на катокъ.

– Ты поѣдешь?

Гагинъ задумался. Онъ не замѣтилъ ни краски, бросившейся въ лицо Нерадова, ни пристыженнаго выраженія его лица, когда онъ началъ говорить о Щербацкой, какъ онъ вообще не замѣчалъ тонкости выраженія.

– Нѣтъ, – сказалъ онъ, – я не думаю ѣхать, мнѣ надо оставаться съ матушкой. Да я и не обѣщалъ.

– Не обѣщалъ, но они ждутъ, что ты будешь, – сказалъ Нерадовъ, быстро вскочивъ. – Ну, прощай, можетъ быть, не увидимся больше. Смотри же, напиши мнѣ, если будетъ большая перемѣна въ твоей жизни, – сказалъ онъ.

– Напишу. Да я поѣду на проѣздку посмотрѣть Грознаго и зайду. Какъ же, мы не увидимся?

– Да дѣла пропасть. Вотъ еще завтра надо къ Стаюнину.

– Такъ какже ты ѣдешь? Стало быть, обѣдаемъ завтра.

– Ну да, обѣдаемъ, разумѣется, – сказалъ Нерадовъ также рѣшительно, какъ рѣшительно онъ минуту тому назадъ сказалъ, что нынче ѣдетъ. Онъ схватилъ баранью шапку и выбѣжалъ. Вслѣдъ за нимъ, акуратно сложивъ вещи, Гагинъ пошелъ къ матери.

Старушка была чиста и элегантна, когда она вышла изъ вагона, но теперь она была какъ портретъ, покрытый лакомъ; все блестѣло на ней; и лиловое платье, и такой же бантъ, и перстни на сморщенныхъ бѣлыхъ ручкахъ, и сѣдыя букли, не блестѣли только каріе строгіе глаза, такіе же, какъ у сына. Она подвинула сама кресло, гдѣ долженъ былъ сѣсть сынъ и, видимо, хотѣла обставить какъ можно радостнѣе тотъ пріятный и важный разговоръ, который предполагала съ сыномъ. Нѣтъ для старушки матери, отстающей отъ жизни, важнѣе и волнительнѣе разговора, какъ разговоръ о женитьбѣ сына: ждется и радость новая, и потеря старой радости, и радость жертвы своей ревности для блага сына и, главное, для продолженія рода, для счастія видѣть внучатъ. Такой разговоръ предстоялъ Княгинѣ Марьѣ Давыдовнѣ. Алеша, какъ она звала его, писалъ ей въ послѣднемъ письмѣ: «вы давно желали, чтобъ я женился. Теперь я близокъ къ исполненію вашего желанія и былъ бы счастливъ, если бы вы были теперь здѣсь, чтобы я могъ обо всемъ переговорить съ вами». Въ день полученія письма она послала ему телеграмму, что ѣдетъ отъ старшаго сына, у котораго она гостила.

– Ну, моя душа, вотъ и я, и говори мнѣ. Я тебѣ облегчу дѣло. Я догадалась, это Кити.

– Я видѣлъ, что вы догадались. Ну, что вы скажите, мама?

– Ахъ, моя душа! Что мнѣ сказать? Это такъ страшно. Но вотъ мой отвѣтъ.

Она подняла свои глаза къ образу, подняла сухую руку, перекрестивъ, прижала его голову къ бархатной кофтѣ и поцѣловала его въ рѣдкіе черные на верхней части головы волосы.

– Благодарю васъ, матушка, и за то, что вы пріѣхали ко мнѣ, и за то, что[132] вы бы одобрили мой выборъ.

– Какъ[133] бы? Что это значитъ, – сказала она строго.

– Мама,[134] только то, что ничего не говорите ни имъ, ни кому, позвольте мнѣ самому все сдѣлать,…[135] Я очень радъ, что вы тутъ. Но я люблю самъ свои дѣла дѣлать.

– Ну, – она подумала, – хорошо, но помни, мой другъ,[136] что какъ противны кокетки, которыя играютъ мущинами, такъ противны мущины, играющія дѣвушками.[137]

– О повѣрьте, что я такъ былъ остороженъ.

– Ну, хорошо. Скажу правду, я могла желать лучше. Но на то и состояніе, чтобы выбирать не по имѣнью, а по сердцу. И родъ ихъ старый, хорошій, и отецъ, старый Князь, отличный былъ человѣкъ. Если онъ проигралъ все, то потому, что былъ честенъ, а она примѣрная мать, и Долли прекрасная вышла. Ну, разскажи, что ты дѣлаешь, что твои рысаки.

– Ничего, maman, послѣ завтра бѣгъ. Грозный очень хорошъ.

– Ну ты 2-хъ зайцевъ сразу. А знаешь, я тебѣ скажу, ты загадалъ: если Грозный возъметъ призъ…

– Я сдѣлаю предложенье. Почемъ вы угадали?

– A развѣ ты не мой сынъ?

Первая страница рукописи четвертого по порядку начала «Анны Карениной»

Размер подлинника

* № 5 (рук. № 6).

<Часть I. Глава I.>

<Одно и тоже дѣло женитьба для однихъ есть забава, для другихъ мудренѣйшее дѣло на свѣтѣ.>

АННА КАРЕНИНА

РОМАНЪ.

Отмщеніе Мое.

ЧАСТЬ I

Глава I.[138]

Женитьба для однихъ <есть> труднѣйшее и важнѣйшее дѣло жизни, для другихъ – легкое увеселеніе.[139]

Степанъ Аркадьичъ Алабинъ былъ въ самомъ ужасномъ положеніи: онъ, по мѣсту, занимаемому имъ въ Москвѣ, извѣстный всей Москвѣ и родня по себѣ и женѣ почти всему московскому обществу, онъ, отецъ 4-хъ дѣтей, уже съ просѣдыо въ головѣ и бакенбардахъ, вдругъ вслѣдствіи открывшейся интриги съ гувернанткой въ своемъ домѣ вдругъ сдѣлался предметомъ разговора всѣхъ. Жена его, кроткая, милая Дарья Александровна, урожденная Щербацкая, не вѣрившая въ зло на свѣтѣ, въ первый разъ поняла, что мужъ никогда не былъ и не намѣренъ былъ ей быть вѣренъ, и въ припадкѣ отчаянія и ревности бросила его и переѣхала съ дѣтьми къ своей матери. На бѣду тутъ же должники пристали къ Степану Аркадьичу, и онъ видѣлъ, что, не продавши женина имѣнья, нельзя поправить дѣлъ.

Положеніе было ужасное, но Степанъ Аркадьичъ ни на минуту не приходилъ въ отчаянье и не переставалъ быть такъ же прямъ, румянъ и также всегда пріятенъ, добродушенъ, важенъ въ своемъ чиновничествѣ [?], какимъ онъ всегда былъ. Кредиторамъ онъ обѣщалъ отдать черезъ 6 мѣсяцевъ и успѣлъ занять деньги, и къ женѣ онъ ѣздилъ каждый день и уговаривалъ не дѣлать позора семьи для дѣтей. Жена была почти убѣждена вернуться къ нему, или по крайней мѣрѣ онъ былъ убѣжденъ, что она возвратится рано или поздно. И потому Степанъ Аркадьичъ былъ также добродушенъ и веселъ, какъ и всегда, хотя въ рѣдкія минуты и разсказывалъ своимъ близкимъ друзьямъ свое горе.

Въ Москвѣ была выставка скота. Зоологическій садъ былъ полонъ народа.[140] Сіяя[141] раскраснѣвшимся лицомъ, съ румяными полными губами, въ глянцовитой шляпѣ, надѣтой немного съ боку на кудрявые рѣдкіе русые волосы и съ сливающимися съ сѣдой остью бобра красивыми съ просѣдью бакенбардами,[142] онъ шелъ подъ руку съ нарядной дамой и, раскланиваясь безпрестанно встрѣчавшимся знакомымъ, нагибаясь надъ дамой, заставлялъ ее смѣяться, можетъ быть, слишкомъ легкимъ, подъ вліяніемъ выпитаго за завтракомъ вина, шуткамъ. Такой же веселый и румяный и такихъ же лѣтъ, только поменьше ростомъ и некрасивый, извѣстный прожившій кутила[143] Лабазинъ прихрамывая шелъ съ ними рядомъ и принималъ участіе въ разговорѣ.[144]

– Право, онъ ослабъ, – говорилъ Степанъ Аркадьичъ о комъ то, что выходило очень смѣшно, и дама смѣялась.

Подойдя къ одному изъ тѣхъ наполняющихъ садъ рѣзныхъ квази русскихъ домиковъ, Алабинъ отстранилъ плечомъ совавшагося навстрѣчу молодаго человѣка и прошелъ съ дамой мимо сторожа, наряженнаго въ обшитый галуномъ кафтанъ и уже привыкшаго къ своему наряду и мрачно пропускающаго публику въ коровникъ.

– Посмотримъ, посмотримъ коровъ, это по твоей части,[145] Лабазовъ.

[146]Лабазовъ не пилъ ничего кромѣ воды и имѣлъ отвращеніе къ молоку.

Для веселыхъ людей всякая шутка хороша, и всѣ трое весело засмѣялись. Въ тѣни и запахъ коровника[147] они остановились, посмотрѣли огромную чернопѣгую корову, которая, не смотря на то что была на выставкѣ, спокойно стоя на трехъ ногахъ и вытянувъ впередъ заднюю, лизала ее своимъ шероховатымъ языкомъ; потомъ подошли къ другому стойлу, въ которомъ лежала на соломѣ красная корова, которую, тыкая ногой въ гладкой задъ, старался поднять помѣщикъ въ картузѣ и енотовой шубѣ;[148] и хотѣли уже выходить, когда дама обратила вниманіе на поворотѣ на высокаго чернаго[149] молодца барина, съ поразительнымъ выраженіемъ силы, свѣжести и энергіи, который съ мужикомъ вымѣривалъ тесемкой грудь и длину коровы.

– Что это они дѣлаютъ? – сказала дама. – И посмотрите, какой молодецъ. Вѣрно не Русской?

Алабинъ посмотрѣлъ на не Русскаго молодца, и лицо его, всегда выражавшее удовольствіе и веселость, просіяло такъ, какъ будто онъ былъ нахмуренъ.

– Ордынцевъ! Сережа! – закричалъ онъ черному молодцу. – Давно ли? А вотъ Наталья Семеновна. Позволь тебя представить. Наталья Семеновна, мой пріятель, и другъ, и скотоводъ, и агрономъ, и гимнастъ, и силачъ Сергѣй Ордынцевъ. Наталья Семеновна только что говорила: «Какой красавецъ, вѣрно не Русскій?» А ты самый Русскій, что Руссѣе и найти нельзя.

– Совсѣмъ я не то говорила, – сказала дама. – Я сказала…

– Да ничего, онъ не обидится..

Ордынцевъ дѣйствительно, казалось, не обидѣлся; но онъ съ однаго взгляда понялъ, какого рода была дама Наталія Семеновна, и, несмотря на ея безупречный скромно элегантный туалетъ, слегка приподнялъ передъ ней[150] баранью шапку и съ сухостью, въ которой было почти отвращеніе, взглянулъ на нее и обратился къ Алабину.

– Я выставляю телку и быка. Я только вчера изъ деревни. А это Боброва корова, лучшее животное на выставкѣ. Смотри, что за задъ. Я хочу смѣрить.

Онъ отвернулся отъ Алабина и опять обратился къ своему мужику. Ордынцевъ былъ пріятель Алабина, хотя и 12 годами моложе его (Алабинъ былъ пріятелемъ еще съ его отцомъ). Кромѣ того Ордынцевъ былъ влюбленъ въ Княжну Щербатскую, свояченю Алабина, и[151] ждали ужъ давно, что онъ сдѣлаетъ предложеніе; и потому[152] Ордынцевъ ушелъ отъ Алабина въ стойло и сталъ перемѣрять съ мужикомъ то, что онъ уже мѣрялъ. Онъ – Ордынцевъ – человѣкъ чистой и строгой нравственности – не могъ понять этаго теперешняго появленія Алабина въ зоологическомъ саду подъ хмѣлькомъ подъ руку съ хорошенькой Анной Семеновной. Вчера, тотчасъ послѣ его пріѣзда въ Москву, знакомый разсказывалъ ему, что Алабины, мужъ съ женой, разошлись, что Дарья Александровна, жена Алабина, открыла его связь и переписку съ гувернанткой, бывшей въ домѣ, и что они разъѣзжаются или уже разъѣхались. Ордынцевъ зналъ Алабина коротко и, несмотря на совершенно противуположные ему безнравственные привычки Алабина, любилъ его, какъ и всѣ, кто зналъ Алабина, любили его. Но послѣднее извѣстіе объ гадкой исторіи съ гувернанткой, о полномъ разрывѣ съ Дарьей Александровной, женой, съ сестрой Катерины Александровны или Кити, какъ ее звали въ свѣтѣ, той самой, на которой желалъ и надѣялся жениться Ордынцевъ, и теперешняя встрѣча подъ руку съ Натальей Семеновной заставили Ордынцева, сдѣлавъ усиліе надъ собой, сухо отвернуться. Но Алабинъ не понималъ или не хотѣлъ понимать тона, принятаго пріятелемъ.

– Коровы – это все прекрасно. Но отъ этаго, что ты влюбленъ въ своихъ коровъ, это не резонъ такъ бѣгать отъ друзей. Я и женѣ скажу и Кити, что ты здѣсь, и пріѣзжай вечеромъ къ Щербацкимъ непремѣнно. И мы будемъ.

– Ты говоришь – нынче вечеромъ? – переспросилъ Ордынцевъ, глядя ему въ глаза.[153]

– Ну да.[154] Нѣтъ, пожалуйста, душа моя, пріѣзжай, и Долли будетъ рада, и я уже останусь дома для тебя.[155]

Алабинъ остановился въ нерѣшительности. Идти ли дальше или остаться?

– Однако до свиданья, Наталья Семеновна, – сказалъ онъ вдругъ, передавая свою даму на руку[156] Лабазину[157] и взявъ подъ руку Ордынцева. – Пойдемъ поговоримъ, – сказалъ онъ, и лицо его вдругъ измѣнилось. Виноватая улыбка выразилась на его добромъ, красивомъ лицѣ. – Ты, вѣрно, слышалъ про наши…

– Да, слышалъ.

– Ну пойдемъ, пойдемъ поговоримъ.

Они вышли на уединенную дорожку.

– Ты понимаешь, что я не имѣю никакого права на объясненія, – сказалъ Ордынцевъ.

– Да, я знаю, но ты такой пуристъ, и твой отецъ былъ, я знаю. Ну вотъ видишь ли, мой другъ. Я рѣшительно погибшій человѣкъ. Я не стою своей жены. Она – ангелъ. Но когда ты будешь женатъ, ты поймешь. Я увлекся. А главное, я самъ сдѣлалъ глупость. Этаго никогда не надо дѣлать. Я ей признался во всемъ. Ну и кончено. Я теперь виноватый. И женщины никогда не прощаютъ этаго. Но понимаешь, когда дѣти, на это нельзя такъ легко смотрѣть. Она хотѣла разъѣхаться. Насилу мы спасли ее отъ срама. И теперь я надѣюсь, что все обойдется. Ужасно, ужасно было. Но главное то, что бываетъ же увлеченіе. И вѣдь это такая прелесть была, – сказалъ онъ съ робкой улыбкой, – и я погубилъ и ту и другую. Это ужасно!

– Да, но по крайней мѣрѣ теперь все кончено? – спросилъ Ордынцевъ.

– Да, и кончено и нѣтъ. Ты пріѣзжай непремѣнно. Она тебя очень любитъ и будетъ рада тебя видѣть.

– Ты знаешь, я не могу понять этихъ увлеченій.

– Знаю, что жена правду говоритъ, что твой главный порокъ – гордость. Вотъ женись.

– И по мнѣ бракъ, разрушенный невѣрностью[158] съ той или съ другой стороны, – продолжалъ громко и отчетливо Ордынцевъ съ своей привычкой ясно и немного длинно выражаться, – бракъ разрушенный не можетъ быть починенъ.

– Ты не женатъ, и ты судить не можешь. Это совсѣмъ не то, что ты воображаешь.

– Отъ этаго, можетъ быть, я никогда не женюсь, но если женюсь, то я строго исполню долгъ и буду требовать исполненія.

– Такъ ты пріѣзжай непремѣнно, Кити будетъ, – сказалъ Алабинъ, глядя на часы и невольно отвѣчая этимъ на слова Ордынцева о бракѣ. – A мнѣ надо обѣдать у старика Щипкова.

И Степанъ Аркадьичъ, опять выпрямивъ грудь и принявъ свое веселое, беззаботное выраженіе, растегнувъ пальто, чтобы освѣжиться отъ прилива къ головѣ, вызваннаго объясненіемъ, пошелъ легкой и красивой походкой маленькихъ ногъ къ выходу сада, гдѣ ждала его помѣсячная извощичья карета.[159]

Въ одномъ изъ такихъ домиковъ стоялъ Ленинъ передъ стойломъ, надъ которымъ на дощечкѣ было написано: телка Русскаго завода[160] Николая Константиновича Ордынцева, и любовался ею, сравнивая ее съ другимъ знаменитымъ выводошемъ завода Бабина. Чернопѣгая телка, загнувъ голову, чесала себѣ задней головой[161] за ухомъ.

«Нѣтъ хороша», думалъ онъ. Ленинъ зналъ свою телку до малѣйшихъ подробностей. Годъ и два мѣсяца онъ видѣлъ ее каждый почти день, зналъ ее отца, мать: узнавалъ въ ней черты материнской, отцовской породы, черты выкормки. Теперь, сравнительно съ другими выставленными телками, она упала нисколько въ его глазахъ. (Онъ думалъ одно время, что она будетъ лучшая телка на выставкѣ), но всетаки онъ высоко цѣнилъ ее. Немножко только онъ желалъ бы ее пониже на ногахъ, и когда она стояла, какъ теперь, въ глубокой постилкѣ, этотъ недостатокъ былъ незамѣтенъ, да немножко посуше въ переду и пошире костью въ заду; но этотъ недостатокъ, онъ надѣялся, выправится при первомъ тёлѣ. Голова короткая и породистая, подбрюдокъ какъ атласный мѣшокъ, глазъ большой и въ бѣломъ ободкѣ были все таки прекрасны. Такъ онъ думалъ, косясь на свою телку и прислушиваясь къ тому, что говорили посѣтители. Большинство посѣтителей были совершенно равнодушные,[162] другое большее большинство были осуждатели. И каждый, думая, что говорить новенькое, всѣ говорили одно и тоже, имянно: и что выставлять у насъ въ Россіи, привезутъ изъ за границы и выставятъ: вотъ молъ какихъ намъ нужно бы имѣть коровъ, но мы не имѣемъ. А у насъ все Тасканской породы, какъ шутилъ одинъ помѣщикъ, т. е. таскать надо подъ гору, оттого тасканская. Большинство проходило, читало надпись телки, глядѣли на телки и или ничего не говорили или говорили: «телушка какъ телушка, отчего же она Русской породы. Красная помѣсь Тирольской». Рѣдкіе останавливались, распрашивали, и тогда Ордынцевскій молодой мужикъ Елистратъ, страстный охотникъ, пріохоченный бариномъ, разсказывалъ, что телкѣ годъ 2 мѣсяца и живаго вѣсу 13 пудовъ, и выведена она не подъ матерью и т. д.[163]

Иногда вмѣшивался и самъ хозяинъ и съ увлеченіемъ объяснялъ всю свою теорію вывода скота, основанную на новѣйшихъ научныхъ изслѣдованіяхъ. Такъ онъ вступилъ въ такое объясненіе съ молодымъ богачемъ купцомъ, который съ женой остановился противъ телки и сталъ распрашивать. Купецъ былъ охотникъ и тоже выразилъ сомнѣнье, что телка не русская. Ордынцевъ вступилъ съ нимъ въ разговоръ, безпрестанно перебивая купца и стараясь внушить ему вопервыхъ то, что надо условиться, что понимать подъ Русской скотиной. Не заморскую скотину, но ту скотину, которая вывелась въ Россіи, также какъ то, что въ Англіи считается кровной лошадью; во вторыхъ, онъ старался внушить купцу, что для вывода скота не нужно брать хорошо выкормленную въ теплѣ и угодьяхъ скотину и изъ лучшихъ условій переводить ее въ худшія, а напротивъ; въ третьихъ, онъ старался внушить купцу, хотя и невольно, но очень замѣтно, что дѣло о коровахъ и способѣ вывода знаетъ одинъ онъ, Ордынцевъ, а что всѣ, и въ томъ числѣ купецъ, глупы и ничего не понимаютъ. Онъ говорилъ хотя и умно и хорошо, но многословно и дерзко; но купецъ, несмотря на то что былъ образованный, почтенный человѣкъ и зналъ не хуже Ордынцева толкъ въ скотпнѣ и научныя разсужденія о скотѣ, слушалъ Ордынцева, не оскорбляясь его тономъ. Тотъ же самый дерзкій, самоувѣренный тонъ, который имѣлъ привычку принимать почти со всѣми Ордынцевъ, въ другомъ человѣкѣ, менѣе свѣжемъ, красивомъ и, главное, энергичномъ, былъ бы оскорбителенъ, но Ордынцевъ такъ очевидно страстно былъ увлеченъ тѣмъ, что говорилъ, что купецъ сначала пробовалъ отвѣчать, но, всякій разъ перебиваемый словами нѣтъ позвольте, выслушалъ цѣлую лекцію и остался доволенъ. Оставшись опять одинъ послѣ ухода купца, Ордынцевъ подошелъ къ своему мужику и помощнику Елистрату и съ нимъ заговорилъ о коровахъ.