Страница:

Древнеиндийский афоризм гласит: «Все определяется словом, коренится в слове, вышло из слова. Кто лжет в слове, тот лжет во всем». Не боясь впасть в преувеличение, можем сказать, что традиционная индийская культура всегда была словоцентричной и всегда осознавала свою глубинную зависимость от слова: «вначале было слово», и оно неукоснительно воспринималось как высшая реальность. Неслучайно язык, речь воплощены в образе божественной Речи (Вач), которая почиталась как важный космогонический принцип. В древних ведийских гимнах о ней говорится, что она двигается с другими богами, «несет» их и из своего лона «расходится по всем существам», «охватывая» их.

Речь соседствует с жертвоприношением: «С помощью жертвы пошли они (риши) по следу Речи. Они обнаружили ее, вошедшую в слагателей гимнов. Принеся ее, они разделили ее между многими», – говорится в одном из ведийских гимнов. Она способна принимать разные формы, поскольку является пищей всех и все ею живут, а потому элементы речи оказываются тождественны частям космоса, например, согласные уподоблены ночам, гласные – дням; есть и другие серии отождествлений.

Подобное восприятие космической наполненности речи, слов предопределила одну из основных проблем индийской философии грамматики, а именно отношение между словом как сочетанием определенных звуков и выражаемым этим сочетанием смыслом. Величайший поэт и драматург Древней Индии Калидаса, чье творчество знаменует период высшего расцвета классической культуры, декларирует эту проблему в самом начале своей поэмы «Род Рагху»: «Ради истинного проникновения в слово и его значение я склоняюсь перед Парвати и Парамешварой (Шивой), родителями вселенной, столь же тесно, как слово и его значение, слитыми в неразрывном союзе» (пер. В.Г. Эрмана).

Немецкий индолог XX в. Г. Циммер связывал для Древней Индии слово и познание, говоря о чарах звука, в которых запечатлевались видения пророка: «Слово, слетающее с его уст, – это не обычное слово, шабда, образующее речь. Это – мантра, импульс к созданию мыслеобраза, власть над тем, что есть, тем, как оно действительно существует в своей чистой сущности. Таким образом, это – познание. Это – истины бытия, превосходящие представления правильного и ошибочного; это – действительное бытие, за пределами мышления и сознания. Это – „познание" чистое и простое, познание Существенного, Веда. Это – непосредственное одновременное осознание познающего и познаваемого. Подобно тому как оно выступало в качестве некоего духовного импульса, который словом и видением обретал власть над провидцем-поэтом, точно так же во все времена, где бы ни встретились люди, знающие, как использовать слова-мантры, они обретают магическую силу вызывать непосредственную реальность – будь она в облике богов или в игре слов».

Слово, содержание которого передает всю полноту непосредственной реальности, связывается и с действием: «Мантра суть сила, а не обычная речь, которой разум способен противиться или может избежать. То, что своим звучанием выражает мантра, существует, случается. Именно здесь, а не где-нибудь, слова являются деяниями, проявляющимися непосредственно. Сила истинного поэта и заключается в том, что его слова творят действительность, вызывают ее, влекут за собой и раскрывают нечто реальное. Его слова не повествуют, они действуют». В самом деле, поэт может быть уподоблен демиургу: как тот некогда творил мир, так и поэт творит его в поэтическом воплощении, играя звуками и смыслом, и главное орудие его творчества – слово. Сотворение особого поэтического мира сродни и действиям жреца: поэт расчленяет слова, как жертву, и творит порядок, противостоящий хаосу, оказываясь посредником между миром богов и миром людей.

Однако для выражения духовного опыта использовались не только слова, но и различные языковые «шифры», например мистические звуки. Так, тайным, двусмысленным, воспринимаемым как темный написаны многие тантрические сочинения. Состояния сознания в них часто выражены через эротические термины. Такой язык скрывал учение от непосвященных, а ученика вводил в ситуацию парадокса, необходимую для его духовного роста. Язык таким образом становился формой ментального упражнения. «Семантическая многозначность слов, – пишет М. Элиаде, – в конце концов сменяется двусмысленностью системы намеков, внутренне присущих и любому обычному языку. И эта деструкция языка тоже по-своему вносит вклад в „разрушение" профанного универсума и замещение его миром взаимообратимых целостных уровней. В целом подобный символизм выражает некую вселенскую „пористость", „открытость" для существ и вещей значений, далеких от повседневности».

Таким образом, главное назначение слова и текста в духовных традициях Индии – не описывать, излагать или систематизировать какую-либо информацию, а служить действенным духовным инструментом, а порой и четкой инструкцией для перестройки сознания и восхождения к вершинам духа. Разноуровневые тексты отражают именно такое положение дел. В обобщенном виде ситуация инициации ученика и его обучения духовным практикам имеет обычно четыре основных узловых пункта: обращение ученика к учителю, изложение учителем основной доктрины, последующее описание ступеней восхождения и, наконец, окончательное посвящение адепта в высшее состояние с целью передачи учения и укрепления линии преемственности традиции. Соответственно этим четырем блокам организовано и большинство учительских текстов, причем обычно в два последних вводятся рекомендации по медитативной практике, снабженные наглядным пособием в виде картинок-образов и тем самым помогающие ученику фиксировать сознание на нужных объектах.

Такими методами пользовались, например, буддисты. Их подходу близка концепция одной из ортодоксальных индуистских школ, пурва-мимансы, сложившейся как осмысление религии брахманизма в качестве «религии жертвоприношения» и опиравшейся на представления об изначальной вечности произносимых слов, закрепленной в учительской традиции. Ее главные теоретики, Джаймини и Шабара, обозначали речения священной традиции термином содана, что значит «побуждение», «подталкивание»: сакральные тексты считались надежным средством для побуждения человека к исполнению обрядов. По традиционной классификации, ведийские священные тексты подразделяются на видхи-предписания, пратишедха-запрещеяия, мантра-заклинания, нама-имена и артхавада-разъяснения. В качестве же главных видов текстов выделены видхи и артхавада или даже скорее видхи-предписания, обычно связанные с ритуалом; все же остальные имеют лишь вспомогательное значение: не будем забывать, что ритуальное действие выступает в лоне духовной традиции символом высшей значимости и порядка, придающим этой жизни смысл.

Предписания обычно стоят в тексте в повелительном наклонении, что обусловлено представлениями об активности слова, которое воздействует благодаря так называемой «энергии становления»; вследствие этого действие предписаний распространяется не только на ритуал, но и на высшую цель жизни – достижение «неба» через ритуальные действия.

Вероятно, нам все это трудно понять, поскольку наше отношение к слову, языку отличается от того, каким оно было в традиционной индийской культуре. Мы редко задумываемся о том, что формула «вначале было слово», хорошо известная нам как относящаяся к библейскому сюжету, наполняется глубоким жизненным значением в жизни каждого поколения. Это тонко почувствовал, например, М.К. Мамардашвили: «Многие нравственные или политические явления – суть явления языкового происхождения. Вспомним то нетерпение, которое в 20-30-е заставляло без оглядки мчаться в будущее, притягательно маячившее на горизонте. Это нетерпение во многом подстегивалось как раз языком, в котором были наскоро „пройдены" и „потреблены" понятия, заимствованные извне, но толком не освоенные изнутри… Этим-то языком мы „ускоряли" и самое реальность. Именно с его помощью отдавали себе отчет в происходящем, а происходило зачастую нечто совсем инородное этому языку. Так что сегодня мы должны осознать, как ни странно, языковую природу некоторых беспокоящих нас нравственных, социальных и даже экономических бед».

Те же мысли – применительно к своей эпохе – выразил Конфуций. Когда его спросили, с чего он начнет свою деятельность, когда станет правителем, он ответил, что прежде всего следовало бы исправить имена:

Истоки подобного отношения к слову восходят к древней мифо-ритуальной традиции, видевшей в слове креативную ценность; следы этой традиции хорошо различимы в культуре Индии.

Древний миф об установлении имен повествует о том, как прародитель, создатель порядка, он же Всеобщий ремесленник, знающий все состояния и все существа, «дает имена», то есть называет богов, предметы, явления, вещи и т. п. Акт называния, таким образом, осмысливался как акт творения, а язык осознавался как вид деятельности. Как тут не вспомнить еще раз Сократа: «Следовательно, давать имена тоже есть некое действие… Давать имена нужно так, как в соответствии с природой следует давать и получать имена, и с помощью того, что для этого природою предназначено, а не так, как нам заблагорассудится».

Итак, слово, язык, речь – особый род деятельности, творчества, мощные «производственные орудия», и на этом основана их магическая функция. «С самого начала слово было орудием человеческой деятельности и в то же время чем-то таинственным, требующим пиетета и осторожности. Всегда существовали слова священные и проклятия, которых нельзя было произносить», – писал цитированный выше Я. Парандовский. И далее: «Магическая сила слова заключается в его способности вызывать представления, образы. Оно невидимый представитель вещей, воспринимаемых пятью чувствами. По его заклинанию появляются люди, предметы далекие или не существующие вовсе. А близкие и присутствующие делаются по-настоящему реальными, лишь будучи названными».

О магии слова мы говорим сейчас лишь в связи с поэзией и вообще с литературой. Между тем, вера в магию слова и в обыденной жизни остается непреложной во многих традиционных культурах – и индийская в их числе.

Обширный материал, связанный с магией языка, исследовал наш отечественный этнограф прошлого века Д.К. Зеленин. Выводы, к которым он пришел, представляют ту необходимую аналогию, которая поможет лучше понять индийские особенности отношения к слову. По мнению ученого, магическая функция языка пронизана четырьмя главными идеями. Во-первых, звуковой язык магически использовался как оберег вместе с другими шумами, производимыми человеком. Так можно было, как считалось, отпугнуть зверей и злых демонов и тем самым защитить человека от их вредоносного воздействия. Во-вторых, никто не сомневался в том, что слова имеют призывное значение: с помощью слова можно было призвать кого угодно, навлечь демона, дух какой-нибудь болезни и т. п. С этой верой связано отношение к слову в молитвах, заклинаниях, богослужениях и других ритуалах, а также множество табу, например, запрет произносить имя черта, покойника и т. п.

В-третьих, магия слова состояла в восприятии его как приказа, подлежащего немедленному исполнению: достаточно было назвать имя какого-нибудь мифического или реального персонажа, чтобы обрести власть над ним. И, наконец, в-четвертых, язык, слово могли заменить собой действие, дело. Так развилась своеобразная тактика обмана: вместо того чтобы выполнить какой-нибудь действенный запрет, например пищевой или половой, его заменяли словесным. Ведь намного легче воздержаться от употребления словесного обозначения еды, чем от нее самой; а если ее не назвать именем, то ее как бы и не существует.

И в высказываниях Сократа, и в словах М.К. Мамардашвили, и в афоризмах Конфуция, и в архаических народных представлениях о языке видится то же отношение к слову и языку, что и традиционно принятое в Индии, – как к творчеству и роду важной деятельности. И как жаль, что мы об этом забыли, как и о том, что «осиянно только слово средь земных тревог», и потому, «как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова», как писал Н.С. Гумилев.

«Нерушимая всеединая целостность»

Речь соседствует с жертвоприношением: «С помощью жертвы пошли они (риши) по следу Речи. Они обнаружили ее, вошедшую в слагателей гимнов. Принеся ее, они разделили ее между многими», – говорится в одном из ведийских гимнов. Она способна принимать разные формы, поскольку является пищей всех и все ею живут, а потому элементы речи оказываются тождественны частям космоса, например, согласные уподоблены ночам, гласные – дням; есть и другие серии отождествлений.

Подобное восприятие космической наполненности речи, слов предопределила одну из основных проблем индийской философии грамматики, а именно отношение между словом как сочетанием определенных звуков и выражаемым этим сочетанием смыслом. Величайший поэт и драматург Древней Индии Калидаса, чье творчество знаменует период высшего расцвета классической культуры, декларирует эту проблему в самом начале своей поэмы «Род Рагху»: «Ради истинного проникновения в слово и его значение я склоняюсь перед Парвати и Парамешварой (Шивой), родителями вселенной, столь же тесно, как слово и его значение, слитыми в неразрывном союзе» (пер. В.Г. Эрмана).

Немецкий индолог XX в. Г. Циммер связывал для Древней Индии слово и познание, говоря о чарах звука, в которых запечатлевались видения пророка: «Слово, слетающее с его уст, – это не обычное слово, шабда, образующее речь. Это – мантра, импульс к созданию мыслеобраза, власть над тем, что есть, тем, как оно действительно существует в своей чистой сущности. Таким образом, это – познание. Это – истины бытия, превосходящие представления правильного и ошибочного; это – действительное бытие, за пределами мышления и сознания. Это – „познание" чистое и простое, познание Существенного, Веда. Это – непосредственное одновременное осознание познающего и познаваемого. Подобно тому как оно выступало в качестве некоего духовного импульса, который словом и видением обретал власть над провидцем-поэтом, точно так же во все времена, где бы ни встретились люди, знающие, как использовать слова-мантры, они обретают магическую силу вызывать непосредственную реальность – будь она в облике богов или в игре слов».

Слово, содержание которого передает всю полноту непосредственной реальности, связывается и с действием: «Мантра суть сила, а не обычная речь, которой разум способен противиться или может избежать. То, что своим звучанием выражает мантра, существует, случается. Именно здесь, а не где-нибудь, слова являются деяниями, проявляющимися непосредственно. Сила истинного поэта и заключается в том, что его слова творят действительность, вызывают ее, влекут за собой и раскрывают нечто реальное. Его слова не повествуют, они действуют». В самом деле, поэт может быть уподоблен демиургу: как тот некогда творил мир, так и поэт творит его в поэтическом воплощении, играя звуками и смыслом, и главное орудие его творчества – слово. Сотворение особого поэтического мира сродни и действиям жреца: поэт расчленяет слова, как жертву, и творит порядок, противостоящий хаосу, оказываясь посредником между миром богов и миром людей.

Однако для выражения духовного опыта использовались не только слова, но и различные языковые «шифры», например мистические звуки. Так, тайным, двусмысленным, воспринимаемым как темный написаны многие тантрические сочинения. Состояния сознания в них часто выражены через эротические термины. Такой язык скрывал учение от непосвященных, а ученика вводил в ситуацию парадокса, необходимую для его духовного роста. Язык таким образом становился формой ментального упражнения. «Семантическая многозначность слов, – пишет М. Элиаде, – в конце концов сменяется двусмысленностью системы намеков, внутренне присущих и любому обычному языку. И эта деструкция языка тоже по-своему вносит вклад в „разрушение" профанного универсума и замещение его миром взаимообратимых целостных уровней. В целом подобный символизм выражает некую вселенскую „пористость", „открытость" для существ и вещей значений, далеких от повседневности».

Таким образом, главное назначение слова и текста в духовных традициях Индии – не описывать, излагать или систематизировать какую-либо информацию, а служить действенным духовным инструментом, а порой и четкой инструкцией для перестройки сознания и восхождения к вершинам духа. Разноуровневые тексты отражают именно такое положение дел. В обобщенном виде ситуация инициации ученика и его обучения духовным практикам имеет обычно четыре основных узловых пункта: обращение ученика к учителю, изложение учителем основной доктрины, последующее описание ступеней восхождения и, наконец, окончательное посвящение адепта в высшее состояние с целью передачи учения и укрепления линии преемственности традиции. Соответственно этим четырем блокам организовано и большинство учительских текстов, причем обычно в два последних вводятся рекомендации по медитативной практике, снабженные наглядным пособием в виде картинок-образов и тем самым помогающие ученику фиксировать сознание на нужных объектах.

Такими методами пользовались, например, буддисты. Их подходу близка концепция одной из ортодоксальных индуистских школ, пурва-мимансы, сложившейся как осмысление религии брахманизма в качестве «религии жертвоприношения» и опиравшейся на представления об изначальной вечности произносимых слов, закрепленной в учительской традиции. Ее главные теоретики, Джаймини и Шабара, обозначали речения священной традиции термином содана, что значит «побуждение», «подталкивание»: сакральные тексты считались надежным средством для побуждения человека к исполнению обрядов. По традиционной классификации, ведийские священные тексты подразделяются на видхи-предписания, пратишедха-запрещеяия, мантра-заклинания, нама-имена и артхавада-разъяснения. В качестве же главных видов текстов выделены видхи и артхавада или даже скорее видхи-предписания, обычно связанные с ритуалом; все же остальные имеют лишь вспомогательное значение: не будем забывать, что ритуальное действие выступает в лоне духовной традиции символом высшей значимости и порядка, придающим этой жизни смысл.

Предписания обычно стоят в тексте в повелительном наклонении, что обусловлено представлениями об активности слова, которое воздействует благодаря так называемой «энергии становления»; вследствие этого действие предписаний распространяется не только на ритуал, но и на высшую цель жизни – достижение «неба» через ритуальные действия.

Вероятно, нам все это трудно понять, поскольку наше отношение к слову, языку отличается от того, каким оно было в традиционной индийской культуре. Мы редко задумываемся о том, что формула «вначале было слово», хорошо известная нам как относящаяся к библейскому сюжету, наполняется глубоким жизненным значением в жизни каждого поколения. Это тонко почувствовал, например, М.К. Мамардашвили: «Многие нравственные или политические явления – суть явления языкового происхождения. Вспомним то нетерпение, которое в 20-30-е заставляло без оглядки мчаться в будущее, притягательно маячившее на горизонте. Это нетерпение во многом подстегивалось как раз языком, в котором были наскоро „пройдены" и „потреблены" понятия, заимствованные извне, но толком не освоенные изнутри… Этим-то языком мы „ускоряли" и самое реальность. Именно с его помощью отдавали себе отчет в происходящем, а происходило зачастую нечто совсем инородное этому языку. Так что сегодня мы должны осознать, как ни странно, языковую природу некоторых беспокоящих нас нравственных, социальных и даже экономических бед».

Те же мысли – применительно к своей эпохе – выразил Конфуций. Когда его спросили, с чего он начнет свою деятельность, когда станет правителем, он ответил, что прежде всего следовало бы исправить имена:

Конфуций говорит не об именах людей, не о названиях городов и не о географических реалиях. «Исправление имен» – это акт наименования, называния, в котором исправленное слово, замененное на нужное, отождествляется с мудростью.

Когда не исправляют имена,

Перестают уместными быть речи;

Когда перестают уместными быть речи,

Не совершаются дела…

Истоки подобного отношения к слову восходят к древней мифо-ритуальной традиции, видевшей в слове креативную ценность; следы этой традиции хорошо различимы в культуре Индии.

Древний миф об установлении имен повествует о том, как прародитель, создатель порядка, он же Всеобщий ремесленник, знающий все состояния и все существа, «дает имена», то есть называет богов, предметы, явления, вещи и т. п. Акт называния, таким образом, осмысливался как акт творения, а язык осознавался как вид деятельности. Как тут не вспомнить еще раз Сократа: «Следовательно, давать имена тоже есть некое действие… Давать имена нужно так, как в соответствии с природой следует давать и получать имена, и с помощью того, что для этого природою предназначено, а не так, как нам заблагорассудится».

Итак, слово, язык, речь – особый род деятельности, творчества, мощные «производственные орудия», и на этом основана их магическая функция. «С самого начала слово было орудием человеческой деятельности и в то же время чем-то таинственным, требующим пиетета и осторожности. Всегда существовали слова священные и проклятия, которых нельзя было произносить», – писал цитированный выше Я. Парандовский. И далее: «Магическая сила слова заключается в его способности вызывать представления, образы. Оно невидимый представитель вещей, воспринимаемых пятью чувствами. По его заклинанию появляются люди, предметы далекие или не существующие вовсе. А близкие и присутствующие делаются по-настоящему реальными, лишь будучи названными».

О магии слова мы говорим сейчас лишь в связи с поэзией и вообще с литературой. Между тем, вера в магию слова и в обыденной жизни остается непреложной во многих традиционных культурах – и индийская в их числе.

Обширный материал, связанный с магией языка, исследовал наш отечественный этнограф прошлого века Д.К. Зеленин. Выводы, к которым он пришел, представляют ту необходимую аналогию, которая поможет лучше понять индийские особенности отношения к слову. По мнению ученого, магическая функция языка пронизана четырьмя главными идеями. Во-первых, звуковой язык магически использовался как оберег вместе с другими шумами, производимыми человеком. Так можно было, как считалось, отпугнуть зверей и злых демонов и тем самым защитить человека от их вредоносного воздействия. Во-вторых, никто не сомневался в том, что слова имеют призывное значение: с помощью слова можно было призвать кого угодно, навлечь демона, дух какой-нибудь болезни и т. п. С этой верой связано отношение к слову в молитвах, заклинаниях, богослужениях и других ритуалах, а также множество табу, например, запрет произносить имя черта, покойника и т. п.

В-третьих, магия слова состояла в восприятии его как приказа, подлежащего немедленному исполнению: достаточно было назвать имя какого-нибудь мифического или реального персонажа, чтобы обрести власть над ним. И, наконец, в-четвертых, язык, слово могли заменить собой действие, дело. Так развилась своеобразная тактика обмана: вместо того чтобы выполнить какой-нибудь действенный запрет, например пищевой или половой, его заменяли словесным. Ведь намного легче воздержаться от употребления словесного обозначения еды, чем от нее самой; а если ее не назвать именем, то ее как бы и не существует.

И в высказываниях Сократа, и в словах М.К. Мамардашвили, и в афоризмах Конфуция, и в архаических народных представлениях о языке видится то же отношение к слову и языку, что и традиционно принятое в Индии, – как к творчеству и роду важной деятельности. И как жаль, что мы об этом забыли, как и о том, что «осиянно только слово средь земных тревог», и потому, «как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова», как писал Н.С. Гумилев.

«Нерушимая всеединая целостность»

В наше время, как ни странно, порой оказывается актуальным обращение к разным сторонам бытия древнего человека и их социоприродным опосредованиям: оно выявляет подчас их удивительную созвучность некоторым современным проблемам, в частности фундаментальной проблеме изучения биосферы и общества как единой системы, которая включает в себя и человека с его общественными структурами в качестве частного случая или, по словам астрофизика Карла Сагана, как «отдельную мелодическую линию» в космической «симфонии жизни». По своей сути эти взгляды глубоко экологичны, так как они подразумевают не просто бережное, а благоговейное отношение ко всему окружающему миру: дисгармония с ним грозит неизбежным саморазрушением. Перед лицом участившихся в наше время катастроф эти мысли, бесспорно, заслуживают самого пристального внимания. Как справедливо отметил В. П. Казначеев, «необходимо преодолеть высокомерное представление о безусловном превосходстве научного знания над древним эмпирическим. Последнему было свойственно осознание целостности Природы, ее неуловимых, но прочных внутренних связей и всеединства, которые далеко не всегда учитываются в грандиозных (и разрушительных!) технократических проектах современности. Однако по мере развития экологического знания, экологии человека и культуры наука и общество все чаще вынуждены обращаться к древним истинам о всеединстве как реальном космопланетарном и космологическом явлении».

Интересно, что перспективы подобного подхода в России были заданы еще в конце XIX – начале XX вв. интереснейшими направлениями в отечественной мысли: русским космизмом, отразившимся в работах В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, Н.Ф. Федорова и других, философией всеединства в трудах В. С. Соловьева и его последователей, а также направлением, пытавшимся синтезировать духовные искания Востока и Запада, как это сделал Н.К. Рерих. В. С. Соловьев, размышляя о задачах нравственной философии, писал, что высшее сознание «ставит человека в определенное отношение к целому мировому процессу». Именно это представление и составило философскую сущность учения В. С. Соловьева, как это позже подчеркивал А.Ф. Лосев, считавший его учением «о жизни, о бытии, включая всю человеческую и всю космическую сферу как нерушимую всеединую целостность». О неразрывной связи человека и мирового целого писал и П.А. Флоренский: «Различными путями мысль приходит все к одному и тому же признанию: идеального сродства мира и человека, их взаимообусловленности, их пронизанности друг другом, их существенной связанности между собой».

Квинтэссенцией исканий того времени можно считать выражение Н.К. Рериха: «Человек – прежде всего обитатель Космоса, и только потом житель планеты Земля». И если европейская мысль шла к этому осмыслению долгими и трудными путями, то в Индии это знали давно, с глубокой древности, и никогда не забывали. На этом основании индийская традиция выработала целостный, очень последовательный и глубоко мудрый образ бытия, в котором оказались воедино связаны человек и космос, природа и культура, люди и вещи. Предполагалось, что человек вмещает в себя все многообразие космоса, а тот, в пределе своего развертывания, являет собой бесконечное богатство своего неистощимого разнообразия. Этот образ определил и представления индийцев о мироздании и стал основанием для разных способов объяснения мира. В течение многих веков он был истоком многих религиозных и художественных символов.

Складывается впечатление, что в традиционной духовной культуре Индии максимально реализовалась именно та совокупность социоприродных измерений человека, которая свидетельствовала о его включенности в многообразие космопланетарных ритмов. При этом основательность и проработанность всего известного нам свода антропоэкологических данных заставляет подозревать у них глубокие архаические корни, уходящие в самую толщу первобытной эпохи. С другой стороны, многие линии богатейших древних традиций не прерывались там по крайней мере в течение 30 веков, дожив почти до современности. Если во многих других историко-культурных регионах в разные периоды истории человечество упорно уничтожало возможные остатки своего космопланетарного видения, следуя то ли «космической мимикрии», то ли случайности, то ли удручающему проявлению каких-то не вполне понятных законов эволюции, то Древняя Индия, да еще, пожалуй, Китай, составили утешительное исключение из этого общего правила. Там не было «забивания традиций», как во многих других цивилизациях, и тотального вытеснения старого новым, а было бережное сохранение старого в новом. Вместо привычной для нас борьбы противоположностей был иной уровень их взаимодействия – равновесие; буддизм, например, вообще ставит акцент на несуществовании противоположностей, на срединном пути.

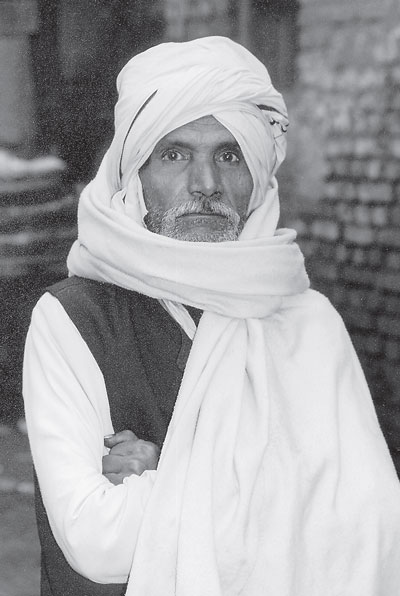

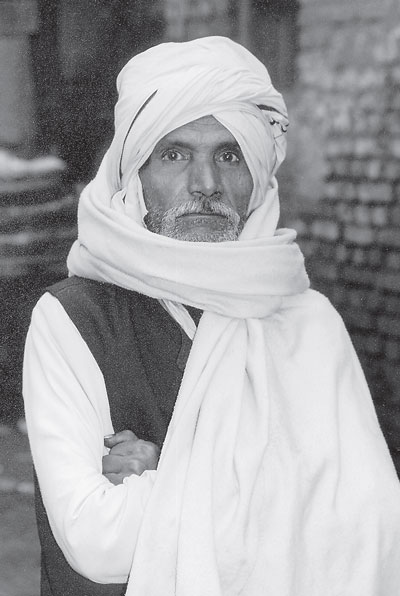

Илл. 20

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 22

Илл. 23

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 24

Илл. 20–24. Индия населена множеством разных народов и племен, значительно больше различающихся между собой, чем народы Европы. Но несмотря на смешение разных рас, сотни языков и диалектов есть все основания говорить о единой индийской культуре

Илл. 20, 21 – фото В.А. Снатенкова

Все это стимулирует увлекательный поиск ныне утраченного нами интегрального единства природа-общество-человек. Но здесь же таятся и немалые трудности, поскольку в привычной нам западной системе мышления трудно подобрать адекватные аналоги многим индийским терминам, понятиям и категориям из-за несовпадения многих мировоззренческих установок. Так, в Индии нет, например, фатального разделения на идеальное и материальное, духовное и телесное, разум и чувство, субъект и объект и иные похожие оппозиции, разбивающие реальность на множество плохо склеивающихся осколков. В особенности все эти оговорки относятся к индийским взглядам на человека, зародившимся в глубокой древности, но дошедшим до современности.

Феномен человека ученые люди, жрецы с древности осмысливали в категориях, общих для всех архаических цивилизаций. Человек для них представал микрокосмом, точным подобием макрокосма, который являл собой не что иное, как одно живое тело. Микрокосм воспринимался как бесконечный в своем разнообразии и равномощный по своей творческой энергии макрокосму. Таков был исходный постулат всех разнообразных подходов к феномену человека в Древней Индии, сохраняющийся и поныне.

Кстати, сходные взгляды продемонстрировал Г. Гессе в романе «Степной волк». Описывая своего героя, он, по сути дела, создал модель современного западного индивида, с резким противопоставлением сферы инстинктов, то есть бессознательного, и сферы духовных устремлений в фаустовском варианте, то есть сверхсознательного начала. Но Гессе в итоге «растворил» эту модель в типично индуистском представлении о бесконечно многообразном человеке, идеал которого – слияние с Абсолютом, – вариант, диаметрально противоположный западному «одномерному человеку» Г. Маркузе.

По текстам и иным свидетельствам складывается впечатление, что в Индии всякий человек, считая себя органической частью окружающего мира, жил или, по крайней мере, старался и старается жить в едином ритме, в унисон со всем сущим, следуя дхарме, закону космической целесообразности. Все, что происходит в мире, находит в нем отклик, и все, что происходит в человеке, отдается эхом в космических просторах. Эти две грани человеческого существа и составляют главную загадку – загадку его бесконечности. Человек мыслится чем-то безусловно бульшим, чем он представляется нам сейчас, и его физическое тело явно не воспринимается как его последняя граница. Отсюда выводится и общая парадигма человеческого существования – пребывание в потоке бытия, все части которого захвачены общим движением и неизбежно взаимодействуют друг с другом.

В Древней Индии не возник и не мог возникнуть миф о грехопадении – основной организующий миф Запада, а отсюда и не было мучительного раздвоения духовного и телесного; нет его и сейчас. Точно так же нет и не было и подавляющей антиномии западного мышления: имманентное (природа) – трансцендентное (бог); она снимается в интегрирующих эту оппозицию понятиях, например атмана и брахмана, о которых будет подробнее сказано в следующей части книги. Вот почему применительно к Индии полезнее говорить о всеохватывающей идее некоего интегрального социоприродного жизненного состояния, которая принимается всеми априорно. Как представляется, именно в этой идее, стержнем пронизывающей мироощущение всей индийской цивилизации, в наибольшей мере воплотилось наследие первобытности, причем не просто механически воспринятое последующими эпохами, но творчески усвоенное и переведенное на язык космологии, ритуала, религиозных доктрин, философских дискурсов и даже психофизиологических тренингов.

Формирующей основой этой идеи, насколько можно судить по разным сохранившимся историческим источникам, было представление о таинственной сверхъестественной силе, некоей всепроникающей магической потенции, которая все наполняет собой и движет все и вся; память о ней сохраняется и сейчас. Излишне говорить, что важнее тут не рациональные, не умозрительные аспекты, не идеи, не абстрактные понятия и, уж конечно, не моральные категории. Важнее некое иррациональное переживание, которое подразумевает безусловное и ошеломляющее превосходство этой силы. Она же, в свою очередь, передает и обеспечивает абсолютное и неисчерпаемое многообразие бытия. Присутствуя во всех явлениях мира, эта сила, по-видимому, воспринимается иначе, чем сила природы; она безлична и универсальна. Скорее всего, она сродни проявлению священной реальности в других религиозных системах.

Трансформация древнейших представлений о таинственной, сверхъестественной силе прослеживается и на древнем, и на средневековом, и на более позднем материале, причем есть основания полагать, что узы преемственности, хотя и не всегда четко различимые, все же связывают эти пласты. Многие древние божества – скорее «связки эпитетов и функций», нежели антропоморфные персонажи с ярко выраженной индивидуальностью, биографией и прочими четкими характеристиками, как, например, античные божества – излюбленный европейский эталон. Они по большей части смутны и безличностны и потому с большим трудом поддаются какой-либо классификации (ритуалистической, функциональной, региональной и т. п.). Все они подчинены некоей магической потенции, именуемой в ведийских текстах чаще всего термином асу. Она распределена в равных пропорциях между богами, людьми, животными, растениями и прочими феноменами видимого мира. Этим, между прочим, объясняется и тот факт, что древние индийцы не проводили кардинального различия между живой и неживой природой (камень – тоже живой), между абстрактным и конкретным, между сном и явью и т. д. Точно так же в одну группу попадали люди и животные, вещи и живые существа и т. п.

Отсюда непреложно следует полное отсутствие антропоцентризма практически во всех индийских установлениях: он был чужд им изначально. Человек с самого начала расценивался – и воспринимал себя – как одно из звеньев природы, с которой он образует нерасторжимое целое. В системе природа-общество-человек последнему звену отводилась роль скорее посредника и интерпретатора, нежели центра мира и венца творения, не желающего ждать милости от природы и повергающего ее во прах к своим ногам. Это положение отнюдь не обезличивает человека, а, скорее, ко многому его обязывает. Специфика восприятия человека состоит еще и в том, что он рассматривается не как обособленная индивидуальность, а как особая форма бытования мыслящего существа в земном мире, и форма эта подчиняется общим иерархическим законам, следуя которым она возникает, развивается и прекращает свое существование.

Выросшая на прочной древней основе концепция человека и ее поздние религиозно-философские интерпретации включают в себя много аспектов. Некоторые из них прямо или опосредованно связаны с древним магическим мышлением, например соотношение божественно-сокровенной субстанции человеческой природы и ее зримых проявлений; утверждение себя прежде всего в том, что требует самоотречения; соизмеримость психических свойств и душевных состояний, проявляемая во внешних признаках, и т. д. К тем же архаическим истокам восходят и цели, провозглашаемые идеальными и конечными в индийских религиях – индуизме, буддизме и джайнизме, – достижение мокши или нирваны, то есть такого состояния сознания, при котором человек как бы редуцирует свои бытийные отличия от абсолютного мирового первоначала.

Интересно, что перспективы подобного подхода в России были заданы еще в конце XIX – начале XX вв. интереснейшими направлениями в отечественной мысли: русским космизмом, отразившимся в работах В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, Н.Ф. Федорова и других, философией всеединства в трудах В. С. Соловьева и его последователей, а также направлением, пытавшимся синтезировать духовные искания Востока и Запада, как это сделал Н.К. Рерих. В. С. Соловьев, размышляя о задачах нравственной философии, писал, что высшее сознание «ставит человека в определенное отношение к целому мировому процессу». Именно это представление и составило философскую сущность учения В. С. Соловьева, как это позже подчеркивал А.Ф. Лосев, считавший его учением «о жизни, о бытии, включая всю человеческую и всю космическую сферу как нерушимую всеединую целостность». О неразрывной связи человека и мирового целого писал и П.А. Флоренский: «Различными путями мысль приходит все к одному и тому же признанию: идеального сродства мира и человека, их взаимообусловленности, их пронизанности друг другом, их существенной связанности между собой».

Квинтэссенцией исканий того времени можно считать выражение Н.К. Рериха: «Человек – прежде всего обитатель Космоса, и только потом житель планеты Земля». И если европейская мысль шла к этому осмыслению долгими и трудными путями, то в Индии это знали давно, с глубокой древности, и никогда не забывали. На этом основании индийская традиция выработала целостный, очень последовательный и глубоко мудрый образ бытия, в котором оказались воедино связаны человек и космос, природа и культура, люди и вещи. Предполагалось, что человек вмещает в себя все многообразие космоса, а тот, в пределе своего развертывания, являет собой бесконечное богатство своего неистощимого разнообразия. Этот образ определил и представления индийцев о мироздании и стал основанием для разных способов объяснения мира. В течение многих веков он был истоком многих религиозных и художественных символов.

Складывается впечатление, что в традиционной духовной культуре Индии максимально реализовалась именно та совокупность социоприродных измерений человека, которая свидетельствовала о его включенности в многообразие космопланетарных ритмов. При этом основательность и проработанность всего известного нам свода антропоэкологических данных заставляет подозревать у них глубокие архаические корни, уходящие в самую толщу первобытной эпохи. С другой стороны, многие линии богатейших древних традиций не прерывались там по крайней мере в течение 30 веков, дожив почти до современности. Если во многих других историко-культурных регионах в разные периоды истории человечество упорно уничтожало возможные остатки своего космопланетарного видения, следуя то ли «космической мимикрии», то ли случайности, то ли удручающему проявлению каких-то не вполне понятных законов эволюции, то Древняя Индия, да еще, пожалуй, Китай, составили утешительное исключение из этого общего правила. Там не было «забивания традиций», как во многих других цивилизациях, и тотального вытеснения старого новым, а было бережное сохранение старого в новом. Вместо привычной для нас борьбы противоположностей был иной уровень их взаимодействия – равновесие; буддизм, например, вообще ставит акцент на несуществовании противоположностей, на срединном пути.

Илл. 20–24. Индия населена множеством разных народов и племен, значительно больше различающихся между собой, чем народы Европы. Но несмотря на смешение разных рас, сотни языков и диалектов есть все основания говорить о единой индийской культуре

Илл. 20, 21 – фото В.А. Снатенкова

Все это стимулирует увлекательный поиск ныне утраченного нами интегрального единства природа-общество-человек. Но здесь же таятся и немалые трудности, поскольку в привычной нам западной системе мышления трудно подобрать адекватные аналоги многим индийским терминам, понятиям и категориям из-за несовпадения многих мировоззренческих установок. Так, в Индии нет, например, фатального разделения на идеальное и материальное, духовное и телесное, разум и чувство, субъект и объект и иные похожие оппозиции, разбивающие реальность на множество плохо склеивающихся осколков. В особенности все эти оговорки относятся к индийским взглядам на человека, зародившимся в глубокой древности, но дошедшим до современности.

Феномен человека ученые люди, жрецы с древности осмысливали в категориях, общих для всех архаических цивилизаций. Человек для них представал микрокосмом, точным подобием макрокосма, который являл собой не что иное, как одно живое тело. Микрокосм воспринимался как бесконечный в своем разнообразии и равномощный по своей творческой энергии макрокосму. Таков был исходный постулат всех разнообразных подходов к феномену человека в Древней Индии, сохраняющийся и поныне.

Кстати, сходные взгляды продемонстрировал Г. Гессе в романе «Степной волк». Описывая своего героя, он, по сути дела, создал модель современного западного индивида, с резким противопоставлением сферы инстинктов, то есть бессознательного, и сферы духовных устремлений в фаустовском варианте, то есть сверхсознательного начала. Но Гессе в итоге «растворил» эту модель в типично индуистском представлении о бесконечно многообразном человеке, идеал которого – слияние с Абсолютом, – вариант, диаметрально противоположный западному «одномерному человеку» Г. Маркузе.

По текстам и иным свидетельствам складывается впечатление, что в Индии всякий человек, считая себя органической частью окружающего мира, жил или, по крайней мере, старался и старается жить в едином ритме, в унисон со всем сущим, следуя дхарме, закону космической целесообразности. Все, что происходит в мире, находит в нем отклик, и все, что происходит в человеке, отдается эхом в космических просторах. Эти две грани человеческого существа и составляют главную загадку – загадку его бесконечности. Человек мыслится чем-то безусловно бульшим, чем он представляется нам сейчас, и его физическое тело явно не воспринимается как его последняя граница. Отсюда выводится и общая парадигма человеческого существования – пребывание в потоке бытия, все части которого захвачены общим движением и неизбежно взаимодействуют друг с другом.

В Древней Индии не возник и не мог возникнуть миф о грехопадении – основной организующий миф Запада, а отсюда и не было мучительного раздвоения духовного и телесного; нет его и сейчас. Точно так же нет и не было и подавляющей антиномии западного мышления: имманентное (природа) – трансцендентное (бог); она снимается в интегрирующих эту оппозицию понятиях, например атмана и брахмана, о которых будет подробнее сказано в следующей части книги. Вот почему применительно к Индии полезнее говорить о всеохватывающей идее некоего интегрального социоприродного жизненного состояния, которая принимается всеми априорно. Как представляется, именно в этой идее, стержнем пронизывающей мироощущение всей индийской цивилизации, в наибольшей мере воплотилось наследие первобытности, причем не просто механически воспринятое последующими эпохами, но творчески усвоенное и переведенное на язык космологии, ритуала, религиозных доктрин, философских дискурсов и даже психофизиологических тренингов.

Формирующей основой этой идеи, насколько можно судить по разным сохранившимся историческим источникам, было представление о таинственной сверхъестественной силе, некоей всепроникающей магической потенции, которая все наполняет собой и движет все и вся; память о ней сохраняется и сейчас. Излишне говорить, что важнее тут не рациональные, не умозрительные аспекты, не идеи, не абстрактные понятия и, уж конечно, не моральные категории. Важнее некое иррациональное переживание, которое подразумевает безусловное и ошеломляющее превосходство этой силы. Она же, в свою очередь, передает и обеспечивает абсолютное и неисчерпаемое многообразие бытия. Присутствуя во всех явлениях мира, эта сила, по-видимому, воспринимается иначе, чем сила природы; она безлична и универсальна. Скорее всего, она сродни проявлению священной реальности в других религиозных системах.

Трансформация древнейших представлений о таинственной, сверхъестественной силе прослеживается и на древнем, и на средневековом, и на более позднем материале, причем есть основания полагать, что узы преемственности, хотя и не всегда четко различимые, все же связывают эти пласты. Многие древние божества – скорее «связки эпитетов и функций», нежели антропоморфные персонажи с ярко выраженной индивидуальностью, биографией и прочими четкими характеристиками, как, например, античные божества – излюбленный европейский эталон. Они по большей части смутны и безличностны и потому с большим трудом поддаются какой-либо классификации (ритуалистической, функциональной, региональной и т. п.). Все они подчинены некоей магической потенции, именуемой в ведийских текстах чаще всего термином асу. Она распределена в равных пропорциях между богами, людьми, животными, растениями и прочими феноменами видимого мира. Этим, между прочим, объясняется и тот факт, что древние индийцы не проводили кардинального различия между живой и неживой природой (камень – тоже живой), между абстрактным и конкретным, между сном и явью и т. д. Точно так же в одну группу попадали люди и животные, вещи и живые существа и т. п.

Отсюда непреложно следует полное отсутствие антропоцентризма практически во всех индийских установлениях: он был чужд им изначально. Человек с самого начала расценивался – и воспринимал себя – как одно из звеньев природы, с которой он образует нерасторжимое целое. В системе природа-общество-человек последнему звену отводилась роль скорее посредника и интерпретатора, нежели центра мира и венца творения, не желающего ждать милости от природы и повергающего ее во прах к своим ногам. Это положение отнюдь не обезличивает человека, а, скорее, ко многому его обязывает. Специфика восприятия человека состоит еще и в том, что он рассматривается не как обособленная индивидуальность, а как особая форма бытования мыслящего существа в земном мире, и форма эта подчиняется общим иерархическим законам, следуя которым она возникает, развивается и прекращает свое существование.

Выросшая на прочной древней основе концепция человека и ее поздние религиозно-философские интерпретации включают в себя много аспектов. Некоторые из них прямо или опосредованно связаны с древним магическим мышлением, например соотношение божественно-сокровенной субстанции человеческой природы и ее зримых проявлений; утверждение себя прежде всего в том, что требует самоотречения; соизмеримость психических свойств и душевных состояний, проявляемая во внешних признаках, и т. д. К тем же архаическим истокам восходят и цели, провозглашаемые идеальными и конечными в индийских религиях – индуизме, буддизме и джайнизме, – достижение мокши или нирваны, то есть такого состояния сознания, при котором человек как бы редуцирует свои бытийные отличия от абсолютного мирового первоначала.