Страница:

Артиллерийский огонь, открытый с морских орудий, разрушил большинство завалов, сооруженных убыхами на месте предстоящей высадки. Находившиеся за ними горцы отступили в глубь долины реки Сочи.

Высадилась первая часть десанта – 1600 человек. Они с ходу устремились на высоту, где сейчас находятся маяк и церковь.

На ближайшей горе (сейчас – гора Батарейка) располагалось родовое кладбище и священная роща князя Аубла Али-Ахмета. Тут же на старом священном дубе висел огромный жертвенный крест. Али-Ахмет приказал до последнего защищать это «святое место». Поэтому здесь десантные войска встретили наиболее яростное сопротивление. К убыхам подходили новые подкрепления из окрестных аулов. Они заставили русских солдат отступить с занятой ими маячной горы и отойти к устью реки Сочи.

И все-таки вскоре наступление горцев было остановлено. Все последующие атаки убыхов во всех направлениях были отбиты. Войска расположились лагерем на занятой территории. Они поставили сторожевые посты со стороны реки Сочи, подножия горы Батарейка и Турецкого оврага.

Боевые действия в этот день длились три часа. Русские войска потеряли: убитыми – одного офицера и 30 рядовых, ранеными – 5 офицеров и 172 рядовых. Всех погибших похоронили в братской могиле на левом берегу реки Сочи (треугольник между Курортным проспектом, началом ул. Горького и гостиницей «Москва»). Тяжелораненных солдат и офицеров отправили на корабле «Иоанн Златоуст» в госпиталь. Потери горцев были значительно больше.

В последующие дни солдаты расчищали от леса, колючек и лиан занятую территорию и прилегающие к ней участки. Команды рубщиков начали заготовку материалов для строительства крепости.

23 апреля торжественно заложили крепость и приступили к ее постройке, назвав ее «Александрия», т. к. этот день был днем рождения императрицы Александры. Через год форт переименовали в укрепление Навагинское в честь одноименного полка (хотя он не участвовал в высадке десанта в устье реки Сочи).

После закладки крепости нападения убыхов продолжались. Горцы сражались ожесточенно и очень смело. Даже если их было несколько человек, они кидались в середину русской пехоты и погибали.

К концу июля 1838 г. строительство форта было закончено. Он имел форму неправильного четырехугольника. В центре долго сохранялись развалины круглого, похожего на храм, здания. Оно было сложено из дикого камня, который потом пошел на сооружение фундамента церкви. Со стороны реки построили трехъярусную каменную башню из привезенного на военных транспортах керченского известняка. В каждом ее ярусе было отверстие для бойниц. Остальные стены укрепления возвели из деревянных брусьев и кольев, переплетенных хворостом и засыпанных землей.

После завершения строительства в форте оставили отряд из 400 человек. Остальные войска вывезли в Сухум-Кале. Положение гарнизона крепости было очень тяжелым. Она со стороны берега была полностью блокирована убыхами. Связь с другими русскими укреплениями осуществлялась только по морю. Недоставало доброкачественной пищи. Люди болели и умирали (уже через месяц из 400 человек 100 заболели и 5 умерли).

Перед Крымской войной Навагинский форт стал одним из лучших укреплений Черноморской береговой линии. Он имел великолепный вид. Внутри были построены добротные здания, церковь. Все свободное пространство занимали сады.

Головинское укрепление

Форт «Лазаревский»

Высадилась первая часть десанта – 1600 человек. Они с ходу устремились на высоту, где сейчас находятся маяк и церковь.

На ближайшей горе (сейчас – гора Батарейка) располагалось родовое кладбище и священная роща князя Аубла Али-Ахмета. Тут же на старом священном дубе висел огромный жертвенный крест. Али-Ахмет приказал до последнего защищать это «святое место». Поэтому здесь десантные войска встретили наиболее яростное сопротивление. К убыхам подходили новые подкрепления из окрестных аулов. Они заставили русских солдат отступить с занятой ими маячной горы и отойти к устью реки Сочи.

И все-таки вскоре наступление горцев было остановлено. Все последующие атаки убыхов во всех направлениях были отбиты. Войска расположились лагерем на занятой территории. Они поставили сторожевые посты со стороны реки Сочи, подножия горы Батарейка и Турецкого оврага.

Боевые действия в этот день длились три часа. Русские войска потеряли: убитыми – одного офицера и 30 рядовых, ранеными – 5 офицеров и 172 рядовых. Всех погибших похоронили в братской могиле на левом берегу реки Сочи (треугольник между Курортным проспектом, началом ул. Горького и гостиницей «Москва»). Тяжелораненных солдат и офицеров отправили на корабле «Иоанн Златоуст» в госпиталь. Потери горцев были значительно больше.

В последующие дни солдаты расчищали от леса, колючек и лиан занятую территорию и прилегающие к ней участки. Команды рубщиков начали заготовку материалов для строительства крепости.

23 апреля торжественно заложили крепость и приступили к ее постройке, назвав ее «Александрия», т. к. этот день был днем рождения императрицы Александры. Через год форт переименовали в укрепление Навагинское в честь одноименного полка (хотя он не участвовал в высадке десанта в устье реки Сочи).

После закладки крепости нападения убыхов продолжались. Горцы сражались ожесточенно и очень смело. Даже если их было несколько человек, они кидались в середину русской пехоты и погибали.

К концу июля 1838 г. строительство форта было закончено. Он имел форму неправильного четырехугольника. В центре долго сохранялись развалины круглого, похожего на храм, здания. Оно было сложено из дикого камня, который потом пошел на сооружение фундамента церкви. Со стороны реки построили трехъярусную каменную башню из привезенного на военных транспортах керченского известняка. В каждом ее ярусе было отверстие для бойниц. Остальные стены укрепления возвели из деревянных брусьев и кольев, переплетенных хворостом и засыпанных землей.

В мае 1842 г. убыхский князь Аубла-Ахмет, племя которого проживало на месте Центрального района Сочи, первым принял торжественную присягу за себя и своих подданных дворян и простолюдинов на вечное подданство русскому царю. Администрация Навагинского форта за это наградила князя 200 руб. серебром. Через несколько дней князь от присяги отказался.В октябре 1841 г. начали строительство небольшой двухъярусной башни к востоку от горы Батарейка. Чтобы лишить горцев возможности обстрела крепости, ее не достроили. Заменили блокгаузом с небольшим гарнизоном, но и он был оставлен из-за постоянных нападений и осад горцев.

После завершения строительства в форте оставили отряд из 400 человек. Остальные войска вывезли в Сухум-Кале. Положение гарнизона крепости было очень тяжелым. Она со стороны берега была полностью блокирована убыхами. Связь с другими русскими укреплениями осуществлялась только по морю. Недоставало доброкачественной пищи. Люди болели и умирали (уже через месяц из 400 человек 100 заболели и 5 умерли).

Перед Крымской войной Навагинский форт стал одним из лучших укреплений Черноморской береговой линии. Он имел великолепный вид. Внутри были построены добротные здания, церковь. Все свободное пространство занимали сады.

В мае 1851 г. сочинские убыхи вырыли две мины, установленные для обороны Навагинского форта, и 62 сажени проводов. Последовала личная резолюция императора о расследовании этого дела. Пришлось мины вынуть, хотя горцы их очень боялись.При занятии форта в 1864 г. (после Крымской войны) Даховский отряд застал в укреплении только одни руины. Башни и батареи были полностью разрушены. От крепостных зданий остались только стены. В развалинах нашли 18 старых испорченных орудий.

Форты Навагинский и Головинский с 1848 г. защищали два ряда мин, управляемые электричеством.

В операции по высадке десанта в Субаши участвовал знаменитый русский живописец И. Айвазовский. Лазарев и Раевский попросили его запечатлеть военные действия на полотне. Он плыл вместе с ними на флагманском корабле «Силистрия».На месте Навагинского форта был организован военный пост. Он вскоре получил название Даховского поста в честь Даховского отряда. Даховский пост со временем вырос в Даховский посад, который стал ядром будущего города Сочи.

Художник отправился на берег вместе со вторым десантом. У него был пистолет и портфель с бумагой и рисовальными принадлежностями. Но участвовать в сражении ему не пришлось. Ранили его приятеля мичмана Н.П. Фридерикса, и Айвазовский отвез его на корабль. А когда вернулся обратно, бой уже практически закончился.

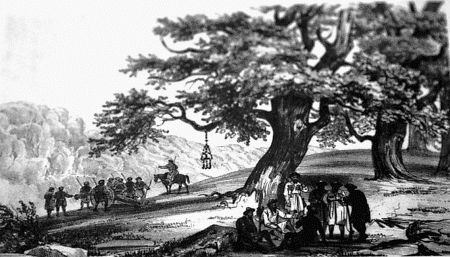

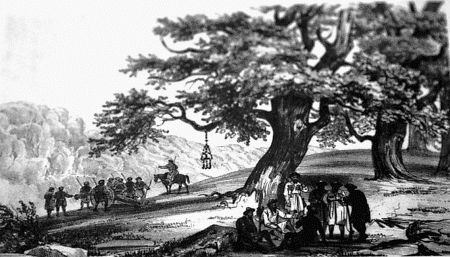

В своих воспоминаниях Айвазовский написал об этом дне: «Миновав лес, я вышел на поляну; здесь картина отдыха после недавней боевой тревоги: группа солдат, сидящие на барабанах офицеры, трупы убитых и приехавшие за их уборкой черкесские подводы. Развернув портфель, я вооружился карандашом и принялся зарисовывать одну группу. В это время какой-то черкес бесцеремонно взял у меня портфель из рук, понес показывать мой рисунок своим. Понравился ли он горцам – не знаю; помню только, что черкес возвратил мне рисунок выпачканным в крови…»

Некоторое время спустя Айвазовский написал одну из своих лучших картин – «Десант Н.Н. Раевского у Субаши».

И.К. Айвазовский. Десант Н.Н. Раевского у Субаши. 1839 г.

Головинское укрепление

В 1839 г. для высадки десанта в устье рек Шахе и Субаши был направлен отряд под командованием генерала Н.Н. Раевского. Он должен был занять территорию и построить на ней укрепление.

Эскадрой военных кораблей командовал адмирал М.П. Лазарев. В ее состав вошли фрегаты «Штандарт», «Агатополь», «Тендос», «Бургас», «Браилов», линейные корабли «Императрица Екатерина», «Память Евстафия», «Адрианополь», «Султан Махмуд», «Силистрия», бриг «Меркурий», пароход «Северная звезда», тендер «Легкий», яхта «Орианда». Девять купеческих судов везли инструмент и материал для строительства укреплений, лошадей, рабочих волов, телеги, фураж, скот для питания войск, продовольствие на два месяца и многое другое.

Узнав о прибытии русских кораблей, черкесы со всей округи начали стекаться к месту высадки десанта. Прибрежную полосу (около 3 км) и окрестные возвышенности усеяли их костры. Горцам было что защищать. Убыхи и шапсуги отстаивали две святыни, находящиеся между долинами рек Шахе и Субаши: древний надгробный памятник – священную могилу, называемую ими «Хан-Кучий», и священную рощу Тагапх (в переводе – священный лес). В ней они проводили народные совещания и совершали языческие обряды с принесением жертв.

Когда рассвело, русские увидели картину. На берегу около 500 вооруженных черкесов стоят на коленях среди вековых дубов древней рощи Тагапх. Перед ними – мулла в белой чалме. Воины молились. Они клялись умереть до последнего, но не допустить «неверных» до осквернения святынь.

Эскадра подошла к берегу. Н.Н. Раевский на пароходе «Северная звезда» приблизился к побережью. Он определил направления и рубежи действия каждой части войск.

Важно было действовать максимально быстро. Местность была очень трудная – изрытая и густо поросшая огромными деревьями. Ядра морской артиллерии, ударяясь, застревали в них, не нанося никакого вреда горцам. Река Шахе – одна из широких и бурных рек побережья. Было очень трудно перейти с берега на берег из-за высокого уровня воды. Убыхи называли ее Шако, а чаще Маавьэ, что значит «река крови». Каждый год в ней кто-то тонул при переправе.

Еще более сложна для боевых действий долина реки Колеж (на военных картах – Субаши, позднее – Матросская Щель). Здесь росли высокие деревья, густо обвитые виноградными лозами. Подножия склонов частично были обработаны и засажены фруктовыми деревьями.

Черкесы укрепили все пространство между устьями рек Шахе и Субаши. Они вырыли глубокие рвы. В низинах поставили двойные ряды плетней с утрамбованной землей между ними.

Некоторое время русские не прерывали молитву горцев. Затем военные корабли открыли по берегу непрерывный артиллерийский огонь, продолжающийся четверть часа. Он заставил убыхов оставить окопы и отступить в лес. Как пишет участник десанта декабрист Н.И. Лорер: «…от этой канонады грохотало эхо, и лес валился как скошенная трава».

Началась высадка первого десанта. Он состоял из пяти батальонов, каждый численностью 600 человек. Едва войска сошли на берег, на них хлынула огромная масса убыхов (более 1000 человек) из ближайшего леса и возвышенностей. Впереди всех бежали несколько мулл в белых чалмах. Черкесы двигались молча, без единого выстрела. И вдруг с диким визгом набросились на солдат.

Горцы непрерывно атаковали. Одна схватка следовала за другой, и одна ожесточеннее другой. Лавина черкесов накатывала за лавиной. Защитники долины сражались мужественно и отчаянно, но силы были неравны.

Чудеса хладнокровия проявлял Раевский. Когда вокруг свистели пули и ситуация становилась критической, он спокойно курил трубку и, пуская дымок, отдавал короткие распоряжения.

Со вторым десантом высадились на берег остальные войска, артиллерия и сводный морской батальон. Офицеры и матросы с гребных судов, не желая оставаться в стороне, бросились на берег на помощь солдатам.

Наконец, дойдя до намеченного рубежа (в районе современного железнодорожного моста) и овладев прилегающими возвышенностями, солдаты прекратили наступление. После двух часов упорного и жестокого боя русские войска выиграли сражение. Но черкесы все еще продолжали упорную перестрелку с окрестных холмов. По словам Лорера: «На самой горе неугомонные горцы поставили пушки, у нас с разбитых судов заграбленные, в неприступных местах и сверху постоянно стреляют по лагерю и по палаткам, по выбору… Наконец, стрельба всем нам страшно надоела, и Раевский распорядился „пушкам” заставить их замолчать. Орудия гремели целый день, разрыли гору, занимаемую горцами, порядочно, но не прекратили их огня и он, ослабевая, прекратился у нас только тогда, когда, кажется, не достало пороху и снарядов».

После боя к Раевскому пришли убыхские старейшины. Они хотели выкупить тела убитых горцев, оставшиеся на занятой русскими территории. Генерал заявил, что он не торгует мертвыми и их можно забрать без выкупа. Это было очень важно для убыхов. У них был обычай: идя в бой, горец давал клятву своему собрату по оружию умереть вместе с ним или вынести тело погибшего и похоронить в родной земле. Нарушение клятвы влекло за собой позор и обязанность содержать семью погибшего. Поэтому выдача тел без выкупа вызывала у черкесов благодарность и доверие.

Еще шел бой, а два казачьих пеших полка сделали засеку. На ней войска и расположились лагерем. 12 мая заложили новый форт и начали строить крепость.

Было непросто. Постоянно происходили набеги, мелкие стычки и перестрелки с убыхами. Даже рубка леса сопровождалась многочасовыми сражениями.

Черкесы постоянно целились в зеленую палатку походной церкви Тенгизского полка. Им казалось, что в ней живет сам Раевский. Поэтому больше всего доставалось священнику и дьячку. Их палатка стояла около церкви.

Наконец к концу июня крепость была почти готова и оснащена вооружением. Ее назвали Головинским фортом в честь командира отдельного Кавказского корпуса генерала Е.А. Головина.

На протяжении последующих лет горцы неоднократно пытались захватить форт. Например, из приказа по отдельному Кавказскому округу видно, что только в 1846 г. было 10 сражений. Но форт всегда отражал их набеги.

Вернулись сюда через десять лет. Солдаты Даховского отряда восстановили крепостной ров, ворота, на местах разрушенных башен возвели батареи. На месте бывшего форта организовали сторожевой пост Головинский (в нем после ухода Даховского отряда остался небольшой гарнизон) и один из пунктов сбора жителей для последующего выселения в Турцию.

Н.Н. Раевский (младший). Неизвестный художник. 1821 г.

Корабли прибыли к устью Шахе после обеда 2 мая. Высаживаться было поздно, и они встали на ночь на рейд.Друзья Пушкина на Кавказе

Николай Николаевич Раевский – младший (1797–1837) – сын героя Отечественной войны 1812 г. генерала Н.Н. Раевского. Он родился в Москве в 1801 г. Получил домашнее воспитание под руководством своей матери Софьи Алексеевны, внучки М.В. Ломоносова. С десяти лет находился на военной службе. Ребенком участвовал в войне 1812 г. вместе со своим отцом.

В последние лицейские годы Пушкина Раевский служил в лейб-гвардии гусарском полку, стоявшем в Царском Селе. С поэтом он познакомился у П. Чаадаева, они подружились и часто виделись до высылки Пушкина на юг.

Известно, что Раевский отыскал в Екатеринославле больного Пушкина и устроил поездку поэта с Раевскими на Кавказ и в Крым. Дружба, начавшаяся между ними, продолжалась всю жизнь. Александр Сергеевич посвятил Николаю Раевскому «Кавказского пленника» и «Андрея Шенье».

Раевский был сильным человеком, способным скрутить в узел железную кочергу. Держался свободно и демократично. Он имел теплые и дружеские отношения со многими декабристами. Его две сестры были замужем за декабристами. Екатерина – за М.Ф. Орловым, Мария – за С.Г. Волконским. В 1826 г. Н.Н. Раевского и его брата Александра арестовали по делу декабристов. За неимением улик следственная комиссия освободила их.

В том же году Раевского назначили командиром Нижегородского драгунского полка. Он отличился в Турецкую и Персидскую кампании 1826–1829 гг. и был произведен в генерал-майоры.

В 1929 г. к нему на фронт приехал Пушкин. Вместе с ним и Нижегородским полком поэт проделал весь путь до Арзерума. Из Арзерума Раевский поехал в отпуск. По неприятельской территории его сопровождал конвой из 40 драгунов его полка. К ним пристроились некоторые разжалованные декабристы, служившие солдатами в бригаде Раевского. На русской границе в Гумрах надо было выдержать трехдневный карантин. Раевский держался с разжалованными по-товарищески – они обедали у него, играли в вист. Через некоторое время об этом стало известно в Петербурге. Раевского сначала арестовали на восемь дней, затем перевели на службу в Россию. Это преступление перевесило в глазах царя все военные заслуги генерала. В 1830 г. Пушкин попросил разрешения съездить в Полтаву для того, чтобы увидеться с Раевским, и получил отказ: «потому что у его величества есть все основания быть недовольным последним поведением Раевского». В начале 1834 г. Раевский был в Петербурге и часто виделся с Пушкиным.

До 1837 г. Раевский жил в своем имении в Гурзуфе и занимался ботаникой. В этом же году он вышел из опалы и был назначен начальником первого отделения, а с 1838 г. и всей Черноморской береговой линии. Здесь он опекал ссыльных декабристов И.И. Лорера, А.Н. Одоевского, М.В. Нарышкина, Н.А. Загорецкого и др. В своих отношениях с горцами Раевский проявлял гуманность, добивался развития с ними широких торговых связей. Проявлял заботу о солдатах русской армии. Декабрист Лорер писал о нем: «Генерал тяжел, кричит, шумит, самолюбив до крайности, честолюбие не имеет границ, но для края, который он создал, полезен и благонамерен».

В 1841 г. Раевский вышел в отставку, жил в своем воронежском имении, где занимался садоводством. Умер в 1843 г. в возрасте 42 лет.

Именем Раевского в Краснодарском крае названы станица Раевская и улица в Адлеровском районе (с. Голицыно).

Эскадрой военных кораблей командовал адмирал М.П. Лазарев. В ее состав вошли фрегаты «Штандарт», «Агатополь», «Тендос», «Бургас», «Браилов», линейные корабли «Императрица Екатерина», «Память Евстафия», «Адрианополь», «Султан Махмуд», «Силистрия», бриг «Меркурий», пароход «Северная звезда», тендер «Легкий», яхта «Орианда». Девять купеческих судов везли инструмент и материал для строительства укреплений, лошадей, рабочих волов, телеги, фураж, скот для питания войск, продовольствие на два месяца и многое другое.

Узнав о прибытии русских кораблей, черкесы со всей округи начали стекаться к месту высадки десанта. Прибрежную полосу (около 3 км) и окрестные возвышенности усеяли их костры. Горцам было что защищать. Убыхи и шапсуги отстаивали две святыни, находящиеся между долинами рек Шахе и Субаши: древний надгробный памятник – священную могилу, называемую ими «Хан-Кучий», и священную рощу Тагапх (в переводе – священный лес). В ней они проводили народные совещания и совершали языческие обряды с принесением жертв.

В священной роще Тагапх

К тому же долина реки Шахе издавна была главным пунктом приморской торговли горцев, в особенности женщинами.Когда рассвело, русские увидели картину. На берегу около 500 вооруженных черкесов стоят на коленях среди вековых дубов древней рощи Тагапх. Перед ними – мулла в белой чалме. Воины молились. Они клялись умереть до последнего, но не допустить «неверных» до осквернения святынь.

Эскадра подошла к берегу. Н.Н. Раевский на пароходе «Северная звезда» приблизился к побережью. Он определил направления и рубежи действия каждой части войск.

Важно было действовать максимально быстро. Местность была очень трудная – изрытая и густо поросшая огромными деревьями. Ядра морской артиллерии, ударяясь, застревали в них, не нанося никакого вреда горцам. Река Шахе – одна из широких и бурных рек побережья. Было очень трудно перейти с берега на берег из-за высокого уровня воды. Убыхи называли ее Шако, а чаще Маавьэ, что значит «река крови». Каждый год в ней кто-то тонул при переправе.

Еще более сложна для боевых действий долина реки Колеж (на военных картах – Субаши, позднее – Матросская Щель). Здесь росли высокие деревья, густо обвитые виноградными лозами. Подножия склонов частично были обработаны и засажены фруктовыми деревьями.

Черкесы укрепили все пространство между устьями рек Шахе и Субаши. Они вырыли глубокие рвы. В низинах поставили двойные ряды плетней с утрамбованной землей между ними.

Некоторое время русские не прерывали молитву горцев. Затем военные корабли открыли по берегу непрерывный артиллерийский огонь, продолжающийся четверть часа. Он заставил убыхов оставить окопы и отступить в лес. Как пишет участник десанта декабрист Н.И. Лорер: «…от этой канонады грохотало эхо, и лес валился как скошенная трава».

Началась высадка первого десанта. Он состоял из пяти батальонов, каждый численностью 600 человек. Едва войска сошли на берег, на них хлынула огромная масса убыхов (более 1000 человек) из ближайшего леса и возвышенностей. Впереди всех бежали несколько мулл в белых чалмах. Черкесы двигались молча, без единого выстрела. И вдруг с диким визгом набросились на солдат.

Горцы непрерывно атаковали. Одна схватка следовала за другой, и одна ожесточеннее другой. Лавина черкесов накатывала за лавиной. Защитники долины сражались мужественно и отчаянно, но силы были неравны.

Чудеса хладнокровия проявлял Раевский. Когда вокруг свистели пули и ситуация становилась критической, он спокойно курил трубку и, пуская дымок, отдавал короткие распоряжения.

Со вторым десантом высадились на берег остальные войска, артиллерия и сводный морской батальон. Офицеры и матросы с гребных судов, не желая оставаться в стороне, бросились на берег на помощь солдатам.

Наконец, дойдя до намеченного рубежа (в районе современного железнодорожного моста) и овладев прилегающими возвышенностями, солдаты прекратили наступление. После двух часов упорного и жестокого боя русские войска выиграли сражение. Но черкесы все еще продолжали упорную перестрелку с окрестных холмов. По словам Лорера: «На самой горе неугомонные горцы поставили пушки, у нас с разбитых судов заграбленные, в неприступных местах и сверху постоянно стреляют по лагерю и по палаткам, по выбору… Наконец, стрельба всем нам страшно надоела, и Раевский распорядился „пушкам” заставить их замолчать. Орудия гремели целый день, разрыли гору, занимаемую горцами, порядочно, но не прекратили их огня и он, ослабевая, прекратился у нас только тогда, когда, кажется, не достало пороху и снарядов».

После боя к Раевскому пришли убыхские старейшины. Они хотели выкупить тела убитых горцев, оставшиеся на занятой русскими территории. Генерал заявил, что он не торгует мертвыми и их можно забрать без выкупа. Это было очень важно для убыхов. У них был обычай: идя в бой, горец давал клятву своему собрату по оружию умереть вместе с ним или вынести тело погибшего и похоронить в родной земле. Нарушение клятвы влекло за собой позор и обязанность содержать семью погибшего. Поэтому выдача тел без выкупа вызывала у черкесов благодарность и доверие.

Еще шел бой, а два казачьих пеших полка сделали засеку. На ней войска и расположились лагерем. 12 мая заложили новый форт и начали строить крепость.

Было непросто. Постоянно происходили набеги, мелкие стычки и перестрелки с убыхами. Даже рубка леса сопровождалась многочасовыми сражениями.

Черкесы постоянно целились в зеленую палатку походной церкви Тенгизского полка. Им казалось, что в ней живет сам Раевский. Поэтому больше всего доставалось священнику и дьячку. Их палатка стояла около церкви.

В ноябре 1841 г. начался разлив реки Шахе, произведший большие опустошения в укреплении Головинском. Река заполнила всю долину и образовала два потока по обеим сторонам укрепления, которое очутилось как будто на острове.Грунт побережья был непригоден для сооружения крепостей. Он состоял из галечника и крупного песка. Грунтовые воды были в полуметре от земли.

Наконец к концу июня крепость была почти готова и оснащена вооружением. Ее назвали Головинским фортом в честь командира отдельного Кавказского корпуса генерала Е.А. Головина.

На протяжении последующих лет горцы неоднократно пытались захватить форт. Например, из приказа по отдельному Кавказскому округу видно, что только в 1846 г. было 10 сражений. Но форт всегда отражал их набеги.

Из военного доклада: «28 ноября 1846 г. совершено очередное нападение горцев в числе 6000 человек на укрепление Головинское. Штурм был отбит. Особо отличился иеромонах Макарий Каменецкий, за участие в отбитии штурма того же укрепления в 1844 г. уже награжденный орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. Иеромонах находится в форте 7 лет, с самого его основания. Он сыскал уважение и любовь гарнизона, не только качествами, приличными духовному сану, но и храбростью, показанной во всех нападениях, испытанных фортом Головинский, замеченный даже горцами по хладнокровному своему присутствию под выстрелами. Оставляя по болезни паству свою, заключил свое пребывание в форте своем новым опытом мужества».В начале Крымской войны в 1854 г. под угрозой входа англо-французских войск форт взорвали. Войска эвакуировали.

Вернулись сюда через десять лет. Солдаты Даховского отряда восстановили крепостной ров, ворота, на местах разрушенных башен возвели батареи. На месте бывшего форта организовали сторожевой пост Головинский (в нем после ухода Даховского отряда остался небольшой гарнизон) и один из пунктов сбора жителей для последующего выселения в Турцию.

Константин Карлович Данзас

Друзья Пушкина на Кавказе

В сражении в устье рек Шахе и Субаши участвовал лицейский друг Пушкина Константин Данзас. По окончании лицея Данзас, как плохо успевающий, был выпущен не в гвардию, а в армию, в инженерный корпус. Сражаясь в турецкой и персидской войнах, он проявил себя как храбрый и дельный офицер. В бою под Браиловом был тяжело ранен и уволен в Россию для лечения.

В 1838–1839 гг. Данзас участвовал в боевых действиях на Черноморском побережье под командованием генерала Н.Н. Раевского-младшего. В это время под начальством Данзаса находился поручик Тенгизского пехотного полка М.Ю. Лермонтов.

Знавшие Данзаса рассказывают о нем как о хорошем, светски образованном офицере, весельчаке по натуре, любившем острить и сыпать каламбурами. Это был человек редкой смелости и хладнокровия. Говорят, что во время персидской войны при осаде одной из крепостей главнокомандующий Паскевич захотел узнать ширину передового рва. Данзас спустился в ров, не обращая внимания на град пуль, медленными шагами измерил его и доставил генералу нужные сведения.

Во время сражения в устье рек Шахе и Субаши Данзас также проявлял чудеса храбрости. Он стоял с подвязанной раненной рукой на возвышении, несмотря на ружейную пальбу горцев. Ему сказали, что глупо стоять на самом опасном месте. Он ответил: «Я сам это вижу, но лень сойти». После этого случая его прозвали «маршал Субаши».

Рассказывают, однажды Данзас подслушал разговор двух солдат. Один спросил: «Отчего это нашего полковника зовут Данзас?». «Вестимо отчего, – ответил другой, – родился он на Дону и приходится сродни генералу Зассу, ну вот и вышло Дон-Засс». Данзасу понравилась шутка, и он подарил автору серебряный рубль.

После окончания лицея Данзас неоднократно встречался с Пушкиным: в Кишиневе, когда служил в Бессарабии, в Петербурге летом 1831 г., на лицейской годовщине в 1836 г. 27 января 1837 г. Пушкин пригласил Данзаса быть секундантом на его дуэли с Дантесом. После похорон поэта Данзас был арестован и предан военному суду за участие в дуэли в качестве секунданта. Суд постановил: «Выдержать под арестом в крепости два месяца и после этого обратить по-прежнему на службу».

Несмотря на свои заслуги и способности, Данзас не имел успеха по службе. Всему виной его острый язык. В 1856 г. он перевелся чиновником в Петербург и вышел в отставку в чине генерал-майора. Умер в 1870 г. в нищете. Его похоронили за счет казны.

Форт «Лазаревский»

В восемь часов утра 7 июля 1939 г. эскадра кораблей Черноморского флота встала напротив устья реки Псезуапсе. Корабли «Иоанн Златоуст», «Императрица Екатерина II», «Память Евстафия», «Адреанополь», «Султан Махмуд» и «Силистрия», фрегаты «Тенедос», «Браилов», «Агатополь», бриг «Меркурий», тендер «Спешный», пароходы «Колхида» и «Громоносец» доставили войска, вооружение, строительные материалы для возведения форта и двухмесячный запас продуктов для солдат.

Все окрестные горы в долине реки Псезуапсе были распаханы почти до самых вершин. Здесь жило шапсугское племя гои, или гоайе. Они вместе с убыхами участвовали в военных походах и находились под их покровительством.

У черкесов были сведения, что десант высадится на правом берегу реки. Это подтверждала и линия расположения русских кораблей. Горцы организовали там оборону. Они толпами со всех сторон стягивались к этому месту.

Но генерал-лейтенант Раевский и генерал-майор Коцебу решили, что лучше высадиться на более удобном для этого левом берегу. Затем, дождавшись прихода войск и артиллерии, перейти на правый берег и заложить там крепость.

С кораблей по берегу открыли артиллерийский огонь. Он продолжался четверть часа. Черкесы разбежались по оврагам. Гребные суда с войсками двинулись к левому берегу. Авангардом десанта командовал генерал-майор Коцебу.

Намечено было провести два рейса. Обычно между высадкой первого и второго отрядов проходило полтора часа. Но в этот раз из-за шторма прошло более четырех.

Войска первого десанта заняли вершину горы, господствующей над левобережьем. В ожидании второго рейса они были вынуждены долгое время удерживать огромную территорию. Это ввело горцев в заблуждение. Они решили, что русские останутся на левом берегу и там возведут новую крепость. Черкесы бросились туда, делая большой обход, чтобы избежать артиллерийского огня с кораблей. Когда они были уже посередине склона, русские войска вдруг резко отступили к подножию горы. Генерал-майор Ольшевский со сводным сухопутным батальоном под командованием подполковника Данзаса и двумя легкими орудиями быстро переправились через устье реки на правый берег. Они заняли намеченную для строительства крепости позицию. И начали делать засеку.

Горцы добрались до вершины горы. Не встретив сопротивления и не найдя там никого, они поняли свою тактическую ошибку. И тем же обходом бросились обратно на правый берег, только что ими покинутый. Их толпы собрались на правобережной возвышенности.

Генерал-майор Коцебу со своим батальоном через лес и кустарник выступил в их направлении. Солдаты остановились на расстоянии картечного выстрела от черкесов. Горцы продолжали перестрелку, но предпринимать встречного наступления не стали. Вскоре их оттеснили с равнины к возвышенностям. Операция по взятию плацдарма для построения новой крепости в устье Псезуапсе завершилась.

Чтобы исключить возможность внезапных нападений со стороны горцев, лес вокруг лагеря вырубили. Но мелкие стычки с черкесами происходили почти ежедневно.

Укрепление назвали Лазаревским фортом в честь адмирала М.П. Лазарева. Он был почти копией Головинского форта, незначительно отличаясь расположением внутрикрепостных сооружений.

Все окрестные горы в долине реки Псезуапсе были распаханы почти до самых вершин. Здесь жило шапсугское племя гои, или гоайе. Они вместе с убыхами участвовали в военных походах и находились под их покровительством.

У черкесов были сведения, что десант высадится на правом берегу реки. Это подтверждала и линия расположения русских кораблей. Горцы организовали там оборону. Они толпами со всех сторон стягивались к этому месту.

Но генерал-лейтенант Раевский и генерал-майор Коцебу решили, что лучше высадиться на более удобном для этого левом берегу. Затем, дождавшись прихода войск и артиллерии, перейти на правый берег и заложить там крепость.

С кораблей по берегу открыли артиллерийский огонь. Он продолжался четверть часа. Черкесы разбежались по оврагам. Гребные суда с войсками двинулись к левому берегу. Авангардом десанта командовал генерал-майор Коцебу.

Намечено было провести два рейса. Обычно между высадкой первого и второго отрядов проходило полтора часа. Но в этот раз из-за шторма прошло более четырех.

Войска первого десанта заняли вершину горы, господствующей над левобережьем. В ожидании второго рейса они были вынуждены долгое время удерживать огромную территорию. Это ввело горцев в заблуждение. Они решили, что русские останутся на левом берегу и там возведут новую крепость. Черкесы бросились туда, делая большой обход, чтобы избежать артиллерийского огня с кораблей. Когда они были уже посередине склона, русские войска вдруг резко отступили к подножию горы. Генерал-майор Ольшевский со сводным сухопутным батальоном под командованием подполковника Данзаса и двумя легкими орудиями быстро переправились через устье реки на правый берег. Они заняли намеченную для строительства крепости позицию. И начали делать засеку.

Горцы добрались до вершины горы. Не встретив сопротивления и не найдя там никого, они поняли свою тактическую ошибку. И тем же обходом бросились обратно на правый берег, только что ими покинутый. Их толпы собрались на правобережной возвышенности.

Генерал-майор Коцебу со своим батальоном через лес и кустарник выступил в их направлении. Солдаты остановились на расстоянии картечного выстрела от черкесов. Горцы продолжали перестрелку, но предпринимать встречного наступления не стали. Вскоре их оттеснили с равнины к возвышенностям. Операция по взятию плацдарма для построения новой крепости в устье Псезуапсе завершилась.

Чтобы исключить возможность внезапных нападений со стороны горцев, лес вокруг лагеря вырубили. Но мелкие стычки с черкесами происходили почти ежедневно.

Укрепление назвали Лазаревским фортом в честь адмирала М.П. Лазарева. Он был почти копией Головинского форта, незначительно отличаясь расположением внутрикрепостных сооружений.

Михаил Петрович Лазарев

Михаил Петрович Лазарев (1788–1851) вошел в историю России прежде всего в связи с открытием Антарктиды (1819–1821). Он командовал шлюпом «Мирный» в составе русской экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена. Именем М.П. Лазарева названо одно из морей. В период с 1813 по 1825 г. он совершил три кругосветных путешествия. Интересовался биологией, археологией, этнографией. Умел находить общий язык с представителями разных культур и очень бережно относился к их особенностям.

В 1827 г., будучи командиром флагманского корабля «Азов» и начальником штаба эскадры, участвовал в Наваринском сражении. С 1833 г. – вице-адмирал Черноморского флота и портов Черного моря, а также военный генерал-губернатор Севастополя и Николаева.

В короткий срок Лазарев сумел реорганизовать Черноморский флот. В период его командования на флоте царили идеальный порядок, железная дисциплина, корабли новой конструкции отличались высокими боевыми качествами и имели роскошный вид.

Лазарев издал первый атлас Черного и Азовского морей и русскую карту Средиземного моря. Он воспитал плеяду выдающихся русских моряков – Нахимова, Корнилова, Путятина, Истомина, Шестакова, Лесовского, Бутакова.

Лазарев был инициатором реконструкции флота на основе парового двигателя. Он сам разработал проекты сначала колесного, а потом винтового парохода. Он предвидел, что скоро паровые суда вытеснят парусные, и заранее принял меры по обеспечению их углем. Лазарев командировал капитан-лейтенанта Матюшкина в Донбасс. Тот должен был ознакомиться с угольными копями и отобрать образцы угля из разных шахт. Для начавших поступать на флот пароходов выбрали донецкий уголь.

По Адрианопольскому мирному договору в 1829 г. Черноморское побережье отходило к России. К его берегам потянулись контрабандисты и работорговцы. Перед Лазаревым встало много задач. Реорганизовать службу крейсеров вдоль всего Черноморского побережья от Анапы до турецкой границы. Изучить побережье и высадить десанты в стратегических его пунктах. Построить на занятых плацдармах военные укрепления. За 4 года на Черноморском побережье было высажено 8 крупных десантов. Пятью из них командовал Лазарев. Высадки десантов проходили по четко разработанному плану. Высаживаемые войска поддерживались непрерывным огнем. В результате тщательной подготовки операций Лазарев добивался успеха при небольших потерях.