История Земмельвейса печальна: этот человек был наказан, унижен и даже убит, потому что громко говорил правду ради спасения других. И худшим наказанием для него была беспомощность перед риском и нечестностью других. Но это и счастливая история: в конце концов истина восторжествовала, правоту Земмельвейса признали, пусть и не сразу. Мораль в том, что человеку, говорящему правду, не следует ожидать лавровых венков.

По сравнению с другими сферами жизни, где тоже имеет место ятрогения, в медицине все еще не так плохо. Мы видим проблемы в медицине потому, что сегодня ее начинают контролировать. Ныне медицинское обслуживание – это всего лишь «расходная статья в бизнесе», между тем врачебные ошибки по-прежнему убивают в США во много (от трех, если верить врачам, до десяти) раз больше людей, чем дорожные аварии. По официальной статистике, вред от действий докторов (сюда не входит риск погибнуть от сепсиса в больнице) велик: от их рук гибнет больше пациентов, чем от любого вида рака. Методология, которую использует медицинский истеблишмент, по-прежнему не включает в себя принципы риск-менеджмента, но сама медицина все-таки развивается. Беспокоиться следует о том, что фармацевтические компании, лобби и прочие заинтересованные группы побуждают нас лечиться чаще, чем нам это нужно, причиняя тем самым вред, который не бросается в глаза и не считается «ошибкой». Фармацевтика порождает скрытую и распределенную ятрогению, масштабы которой растут. Легко оценить ятрогению, когда хирург ампутирует не ту ногу или вырезает не ту почку или когда пациент умирает от аллергии на лекарство. Но когда вы кормите ребенка таблетками от какого-нибудь надуманного психического расстройства вроде синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или депрессии, вместо того чтобы выпустить свое дитя из психологической клетки, ущерб, который вы наносите ребенку в долгосрочном плане, никак не учитывается. Ко всему прочему ятрогения усугубляется «агентской проблемой», или «проблемой агента и принципала», которая возникает, когда у одной стороны (агента) есть личная заинтересованность, не совпадающая с интересами стороны, использующей его услуги (принципала). Эта проблема выходит на первый план, когда брокер и врач, пекущиеся в конечном итоге о своем банковском счете, а не о вашем финансовом и медицинском здоровье, дают вам совет исходя из того, что выгодно им, а не вам. Точно так же политиков заботит исключительно их карьера.

Прежде всего не навреди

Противоположность ятрогении

Ятрогения на самом верху

Может ли кит летать, как орел?

Ничегонеделание наоборот

Ненаивное вмешательство

Похвала прокрастинации по-фабиански

По сравнению с другими сферами жизни, где тоже имеет место ятрогения, в медицине все еще не так плохо. Мы видим проблемы в медицине потому, что сегодня ее начинают контролировать. Ныне медицинское обслуживание – это всего лишь «расходная статья в бизнесе», между тем врачебные ошибки по-прежнему убивают в США во много (от трех, если верить врачам, до десяти) раз больше людей, чем дорожные аварии. По официальной статистике, вред от действий докторов (сюда не входит риск погибнуть от сепсиса в больнице) велик: от их рук гибнет больше пациентов, чем от любого вида рака. Методология, которую использует медицинский истеблишмент, по-прежнему не включает в себя принципы риск-менеджмента, но сама медицина все-таки развивается. Беспокоиться следует о том, что фармацевтические компании, лобби и прочие заинтересованные группы побуждают нас лечиться чаще, чем нам это нужно, причиняя тем самым вред, который не бросается в глаза и не считается «ошибкой». Фармацевтика порождает скрытую и распределенную ятрогению, масштабы которой растут. Легко оценить ятрогению, когда хирург ампутирует не ту ногу или вырезает не ту почку или когда пациент умирает от аллергии на лекарство. Но когда вы кормите ребенка таблетками от какого-нибудь надуманного психического расстройства вроде синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или депрессии, вместо того чтобы выпустить свое дитя из психологической клетки, ущерб, который вы наносите ребенку в долгосрочном плане, никак не учитывается. Ко всему прочему ятрогения усугубляется «агентской проблемой», или «проблемой агента и принципала», которая возникает, когда у одной стороны (агента) есть личная заинтересованность, не совпадающая с интересами стороны, использующей его услуги (принципала). Эта проблема выходит на первый план, когда брокер и врач, пекущиеся в конечном итоге о своем банковском счете, а не о вашем финансовом и медицинском здоровье, дают вам совет исходя из того, что выгодно им, а не вам. Точно так же политиков заботит исключительно их карьера.

Прежде всего не навреди

Медики знали о ятрогении по меньшей мере с IV века до н. э. Primum non nocere – «прежде всего не навреди» – это первый принцип медицины, приписываемый Гиппократу и включенный в текст так называемой клятвы Гиппократа, которую любой врач дает в день получения диплома. Понадобилось 2400 лет, чтобы медицина начала должным образом проводить эту блестящую идею в жизнь. Несмотря на бесконечные причитания «non nocere», термин «ятрогения» вошел в обиход очень, очень поздно, всего несколько десятков лет назад, – после того, как врачи нанесли миру огромный ущерб. Я сам не знал, что это явление называется особым словом, пока меня не просветил писатель Брайан Эпплярд (до того я говорил о «вредных ненамеренных побочных эффектах»). Давайте теперь оставим медицину (чтобы вернуться к ней через десяток глав) и перенесем концепцию ятрогении на другие сферы жизни. Так как невмешательство не влечет за собой никакой ятрогении, источник вреда – это отрицание антихрупкости вплоть до теории, по которой без нас, людей, мир не будет вертеться так, как должен.

Показать, что явление ятрогении универсально, – задача непростая. Понятие «ятрогения» никогда не употребляется вне медицинского контекста (а медицина, повторю, оказалась не самым способным учеником). Однако, как и в случае с синим цветом, когда появляется слово для обозначения чего-либо, указать на явление уже легче. Мы внедрим понятие ятрогении в политологию, экономику, градостроительство, образование и другие области. Я пытался дискутировать с консультантами и учеными, специалистами в этих областях, и никто из них не понимал, о чем я говорю, и не считал, что сам он может быть потенциальным источником опасности. Когда вы относитесь к таким людям со скепсисом, они обычно говорят, что вы – «противник научного прогресса».

При всем при том понимание ятрогении прослеживается в некоторых религиозных текстах. Коран упоминает «тех, что неправедны, но при этом считают себя праведниками».

Подытожим: если мы видим наивное вмешательство, да и любое вмешательство, без ятрогении не обойдется.

Показать, что явление ятрогении универсально, – задача непростая. Понятие «ятрогения» никогда не употребляется вне медицинского контекста (а медицина, повторю, оказалась не самым способным учеником). Однако, как и в случае с синим цветом, когда появляется слово для обозначения чего-либо, указать на явление уже легче. Мы внедрим понятие ятрогении в политологию, экономику, градостроительство, образование и другие области. Я пытался дискутировать с консультантами и учеными, специалистами в этих областях, и никто из них не понимал, о чем я говорю, и не считал, что сам он может быть потенциальным источником опасности. Когда вы относитесь к таким людям со скепсисом, они обычно говорят, что вы – «противник научного прогресса».

При всем при том понимание ятрогении прослеживается в некоторых религиозных текстах. Коран упоминает «тех, что неправедны, но при этом считают себя праведниками».

Подытожим: если мы видим наивное вмешательство, да и любое вмешательство, без ятрогении не обойдется.

Противоположность ятрогении

Итак, у нас есть слово для обозначения вреда, причиняемого тем, кто хочет помочь, однако нет термина, обозначавшего бы противоположную ситуацию, когда некто старается причинить вред, но в конечном счете совершает благо. Следует просто помнить о том, что атака на антихрупкость чревата ответным огнем. Скажем, хакеры способствуют тому, что компьютерные системы делаются совершеннее. Или, как в случае с Айн Рэнд, навязчивая и агрессивная критика способствует распространению книги.

У невежества есть две стороны. В фильме Мела Брукса «Продюсеры» два нью-йоркских театральных деятеля попадают в беду, столкнувшись вместо ожидаемого провала с успехом. На паях с другими инвесторами они ставят на Бродвее мюзикл, решив, что если тот провалится, они поделят остаток от собранной суммы и их не разоблачат, поскольку инвесторы не получат вообще ничего и решат, что так и надо. Беда в том, что продюсеры лезут из кожи вон, чтобы плохо поставить скверную пьесу под названием «Весна для Гитлера», но вредят так неумело, что мюзикл становится успешным. Отказавшись от типичных предрассудков, они создают крайне интересный проект. Я наблюдал такую же иронию судьбы в трейдерстве: мой коллега был так расстроен размером годовой премии, что начал вести рискованные игры с портфелем нанимателя – и в итоге заработал тому огромную сумму, больше, чем если бы он пытался играть по правилам.

Возможно, идея капитализма – это эффект, противоположный ятрогении: речь о «неумышленных, однако не столь уж неумышленных» последствиях некоего действия, когда системе удается преобразовывать эгоистические (или, точнее, не обязательно благие) цели индивида в положительные результаты для коллектива.

У невежества есть две стороны. В фильме Мела Брукса «Продюсеры» два нью-йоркских театральных деятеля попадают в беду, столкнувшись вместо ожидаемого провала с успехом. На паях с другими инвесторами они ставят на Бродвее мюзикл, решив, что если тот провалится, они поделят остаток от собранной суммы и их не разоблачат, поскольку инвесторы не получат вообще ничего и решат, что так и надо. Беда в том, что продюсеры лезут из кожи вон, чтобы плохо поставить скверную пьесу под названием «Весна для Гитлера», но вредят так неумело, что мюзикл становится успешным. Отказавшись от типичных предрассудков, они создают крайне интересный проект. Я наблюдал такую же иронию судьбы в трейдерстве: мой коллега был так расстроен размером годовой премии, что начал вести рискованные игры с портфелем нанимателя – и в итоге заработал тому огромную сумму, больше, чем если бы он пытался играть по правилам.

Возможно, идея капитализма – это эффект, противоположный ятрогении: речь о «неумышленных, однако не столь уж неумышленных» последствиях некоего действия, когда системе удается преобразовывать эгоистические (или, точнее, не обязательно благие) цели индивида в положительные результаты для коллектива.

Ятрогения на самом верху

Проблема непонимания сути ятрогении особенно остро проявляется в двух сферах: социально-экономической и (как мы увидели на примере Земмельвейса) собственно медицине – там и там низкий уровень знаний исторически сочетался с высокой степенью вмешательства и неуважением к спонтанному действию и исцелению, не говоря о росте и развитии.

Как мы увидели в главе 3, между организмами (биологическим и небиологическим) и машинами есть разница. Люди с инженерным мышлением склонны оценивать любые проблемы именно как инженеры. Этот подход верен, когда дело касается устройств, но когда заболевает ваша кошка, лучше приглашать не схемотехника, а ветеринара, а еще лучше позволить животному вылечиться самому.

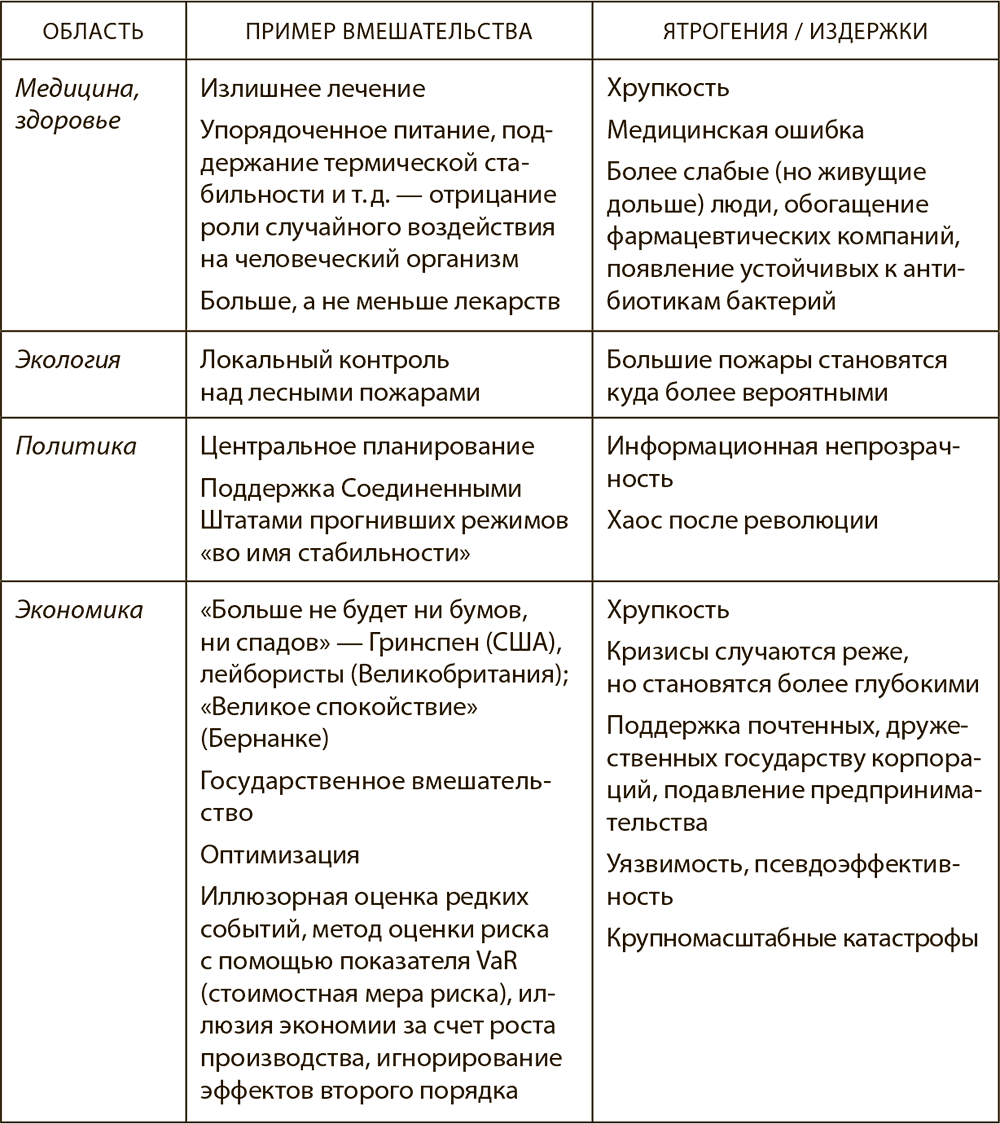

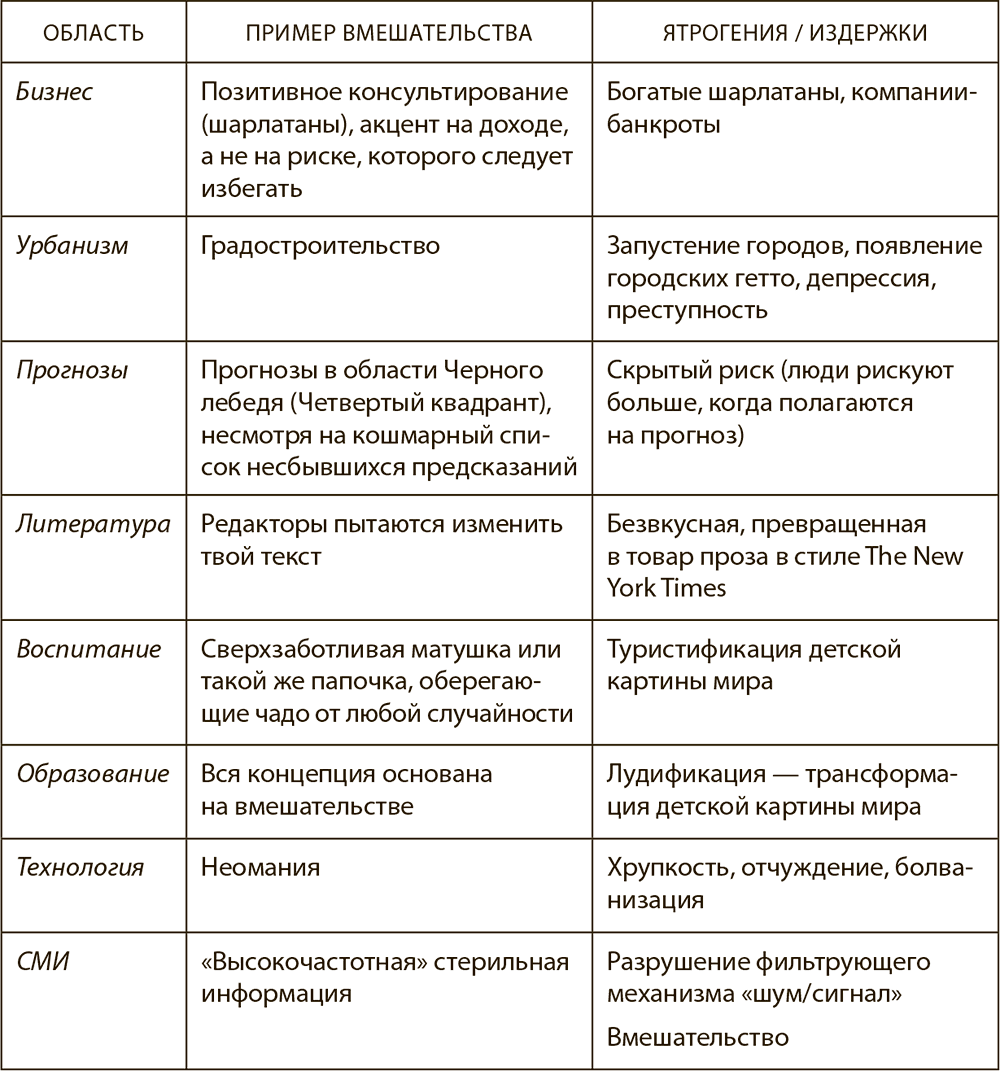

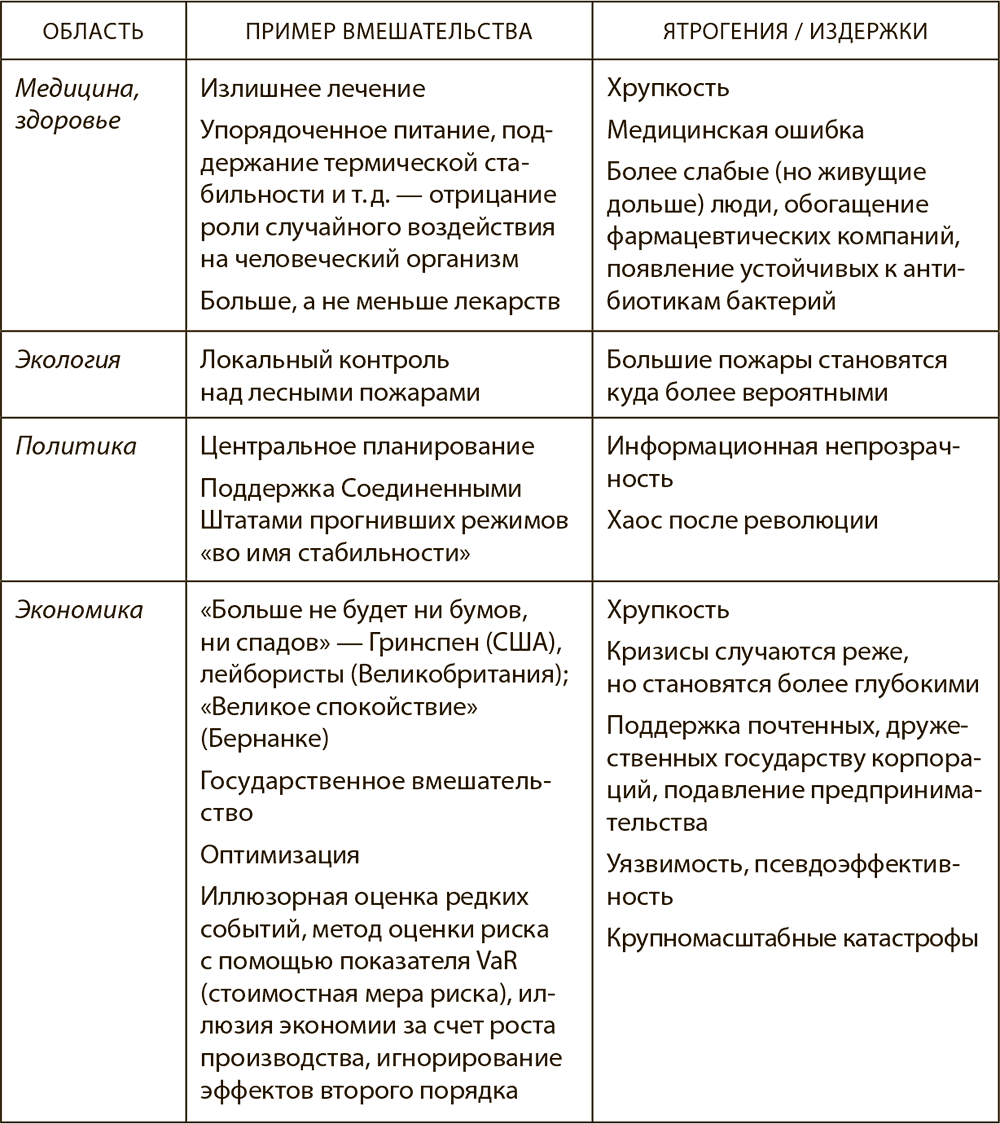

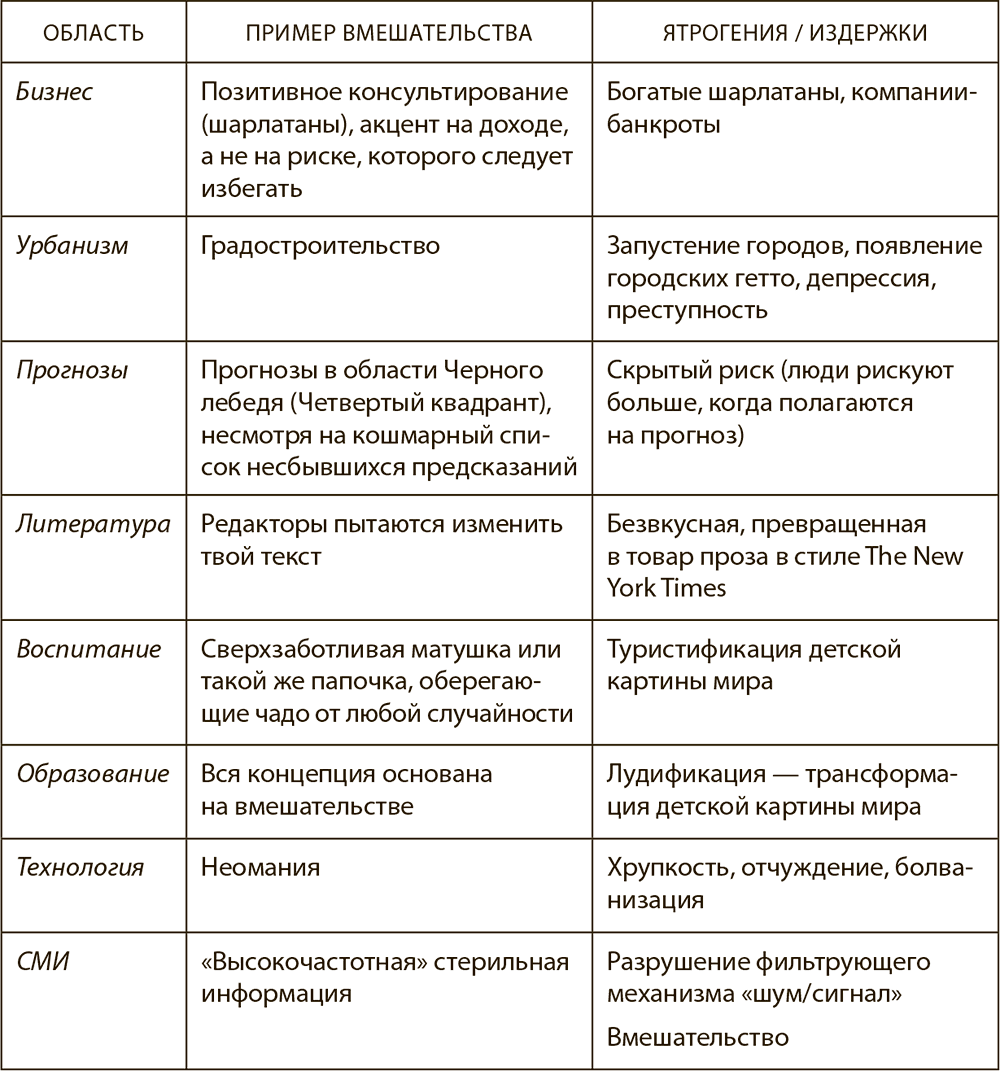

Таблица 3 дает представление о попытках «исправить ситуацию» в разных областях – и о том, какими последствиями чреваты эти попытки. Не забывайте очевидное: во всех случаях мы имеем дело с отрицанием антихрупкости.

Таблица 3. Вмешательство, потакающее хрупкости, и его последствия в различных областях

Как мы увидели в главе 3, между организмами (биологическим и небиологическим) и машинами есть разница. Люди с инженерным мышлением склонны оценивать любые проблемы именно как инженеры. Этот подход верен, когда дело касается устройств, но когда заболевает ваша кошка, лучше приглашать не схемотехника, а ветеринара, а еще лучше позволить животному вылечиться самому.

Таблица 3 дает представление о попытках «исправить ситуацию» в разных областях – и о том, какими последствиями чреваты эти попытки. Не забывайте очевидное: во всех случаях мы имеем дело с отрицанием антихрупкости.

Таблица 3. Вмешательство, потакающее хрупкости, и его последствия в различных областях

Может ли кит летать, как орел?

У социологов и экономистов нет встроенного понятия о ятрогении, как нет, конечно, и слова для этого явления. Когда я решил прочесть курс «Ошибка моделирования в экономике и финансах», никто не принял мою идею всерьез, а кое-кто пытался остановить меня вопросами о «теории» (точно как в истории с Земмельвейсом), не понимая, что я разбирал и классифицировал именно ошибки теории, а равно и критиковал саму идею использовать теорию без учета влияния возможных ошибок теоретиков.

Потому что теория – это очень опасная штука.

Разумеется, науку можно двигать вперед и без всякой теории. Наблюдение эмпирических закономерностей в отсутствие внятной теории, которая их объясняла бы, ученые называют феноменологией. В Триаде я поместил теории в категорию «хрупкое», а феноменологию – в категорию «неуязвимое». Теории суперхрупки; они появляются и исчезают, снова появляются и исчезают, опять появляются и исчезают; феноменология остается, и я не верю, что люди не понимают очевидного: феноменология «неуязвима» и пригодна к использованию, а теории, пусть они и пользуются огромным спросом, ненадежны и не могут служить базой для принятия решения, – если не считать физику.

Физика – особая статья; это исключение, которое другие дисциплины пытаются имитировать с тем же успехом, с каким мы заставляли бы кита летать, как орел. Ошибки в физике становятся меньше от теории к теории, так что утверждения типа «Ньютон был неправ» привлекают внимание и хороши для сенсационной научной журналистики, но на деле ложны; куда честнее сказать, что «теория Ньютона неточна в некоторых особых случаях». Предсказания ньютоновой механики изумительно точны для всех объектов, кроме тех, которые движутся со скоростью, близкой к скорости света, с чем вы явно не столкнетесь во время следующего отпуска. Журналисты сплошь и рядом несут ахинею, вплоть до того, что Эйнштейн «ошибался» насчет скорости света, при этом приборы, доказывающие его «неправоту», столь сложны и точны, что всем и каждому ясно: в ближайшем и далеком будущем подобные споры не будут иметь ни для вас, ни для меня никакого значения.

С другой стороны, социальные науки меняются от теории к теории. Во время холодной войны Чикагский университет продвигал теории свободного рынка (laissez-faire), а Московский университет учил противоположному, между тем их физические факультеты имели схожие мнения, если не полностью соглашались друг с другом. Вот почему я поместил социальные теории в левую колонку Триады как нечто суперхрупкое в плане решений, которые нужно принимать в реальности, и непригодное для анализа риска. Меня огорчает даже применение понятия «теория». В социальных науках такие конструкции следует называть не теориями, а химерами.

Для того чтобы разобраться с упомянутыми дефектами, нам нужно выработать методологию. Мы не можем позволить себе ждать еще 2400 лет. В отличие от медицины, где ятрогения рассредоточена по всему населению (то есть возникает эффект Среднестана), в социальных науках и политике ятрогения ввиду концентрации власти может обернуться катастрофой (то есть Крайнестаном).

Потому что теория – это очень опасная штука.

Разумеется, науку можно двигать вперед и без всякой теории. Наблюдение эмпирических закономерностей в отсутствие внятной теории, которая их объясняла бы, ученые называют феноменологией. В Триаде я поместил теории в категорию «хрупкое», а феноменологию – в категорию «неуязвимое». Теории суперхрупки; они появляются и исчезают, снова появляются и исчезают, опять появляются и исчезают; феноменология остается, и я не верю, что люди не понимают очевидного: феноменология «неуязвима» и пригодна к использованию, а теории, пусть они и пользуются огромным спросом, ненадежны и не могут служить базой для принятия решения, – если не считать физику.

Физика – особая статья; это исключение, которое другие дисциплины пытаются имитировать с тем же успехом, с каким мы заставляли бы кита летать, как орел. Ошибки в физике становятся меньше от теории к теории, так что утверждения типа «Ньютон был неправ» привлекают внимание и хороши для сенсационной научной журналистики, но на деле ложны; куда честнее сказать, что «теория Ньютона неточна в некоторых особых случаях». Предсказания ньютоновой механики изумительно точны для всех объектов, кроме тех, которые движутся со скоростью, близкой к скорости света, с чем вы явно не столкнетесь во время следующего отпуска. Журналисты сплошь и рядом несут ахинею, вплоть до того, что Эйнштейн «ошибался» насчет скорости света, при этом приборы, доказывающие его «неправоту», столь сложны и точны, что всем и каждому ясно: в ближайшем и далеком будущем подобные споры не будут иметь ни для вас, ни для меня никакого значения.

С другой стороны, социальные науки меняются от теории к теории. Во время холодной войны Чикагский университет продвигал теории свободного рынка (laissez-faire), а Московский университет учил противоположному, между тем их физические факультеты имели схожие мнения, если не полностью соглашались друг с другом. Вот почему я поместил социальные теории в левую колонку Триады как нечто суперхрупкое в плане решений, которые нужно принимать в реальности, и непригодное для анализа риска. Меня огорчает даже применение понятия «теория». В социальных науках такие конструкции следует называть не теориями, а химерами.

Для того чтобы разобраться с упомянутыми дефектами, нам нужно выработать методологию. Мы не можем позволить себе ждать еще 2400 лет. В отличие от медицины, где ятрогения рассредоточена по всему населению (то есть возникает эффект Среднестана), в социальных науках и политике ятрогения ввиду концентрации власти может обернуться катастрофой (то есть Крайнестаном).

Ничегонеделание наоборот

Главная причина экономического кризиса, начавшегося в 2007 году, – это ятрогения, которая была обусловлена попыткой мегахрупкодела Алана Гринспена – безусловно, главного экономического вредителя всех времен и народов, – сгладить «цикл бумов и спадов». В итоге риск был «загнан под ковер» и копился там, пока не подорвал экономику. В истории Гринспена больше всего угнетает то, что этот человек – либертарианец и вроде бы убежден в том, что нужно предоставлять системы самим себе; выходит, люди способны дурачить себя до бесконечности. Аналогичное наивное вмешательство осуществило британское правительство в лице хрупкодела Гордона Брауна, последователя идей Просвещения; великой миссией Брауна было, по его же словам, «уничтожение» экономического цикла. Хрупкодел премьер-министр Браун, великий специалист по ятрогении, хотя до Гринспена ему как до Луны, теперь читает миру лекции про «этику» и «сбалансированные» финансы. Вместо политики децентрализации Браун проводил политику централизации инфотехнологий, которая вылилась в огромный перерасход средств и задержки во внедрении; дать этой политике обратный ход, как выяснилось, очень трудно. Британское здравоохранение при нем действовало по принципу «если в далекой больнице игла упала на пол, шум должен быть слышен на Уайтхолл» (это улица в Лондоне, где расположены правительственные здания). Доказательство того, что централизация опасна, приведено в главе 18.

Подобные попытки уничтожить экономический цикл ведут к мегахрупкости. Как маленькие локальные пожары освобождают лес от огнеопасного материала, так и небольшие локальные пертурбации в экономике выбраковывают уязвимые компании, позволяя им «рано уйти на покой» (так что они могут начать все заново) и минимизировать долгосрочный ущерб системе.

Когда на человека ложится ответственность, возникает этическая проблема. Своими действиями Гринспен нанес экономике вред, однако даже он понимал, что только герой и смельчак может оправдать недеяние в условиях демократии, когда требуется все время обещать еще более светлое будущее – независимо от того, каковы будут реальные, отложенные издержки.

Бесхитростное вмешательство проникло почти во все сферы жизни. Как врачи отправляли детей на тонзиллэктомию, так и типичный редактор, которому вы посылаете текст, предлагает определенное количество правок, скажем, пять изменений на страницу. Примите его поправки, перешлите текст другому редактору, который в среднем правит тексты так же активно (разные редакторы работают с текстами неодинаково), – и вы увидите, что он предложит столько же поправок, местами переправляя то, что изменил предыдущий редактор. Третий редактор поступит аналогично.

Стоит добавить: тот, кто посвящает себя какому-то одному занятию, в остальном не делает почти ничего, и редакторы – отличный тому пример. За свою писательскую карьеру я заметил, что те, кто редактирует текст слишком рьяно, склонны пропускать опечатки (и наоборот). Однажды я забрал свой комментарий из газеты The Washington Post, потому что редакторы внесли в него слишком много ненужных правок, заменив почти каждое слово синонимом. Я отослал комментарий в Financial Times. Тамошний редактор сделал одно исправление: заменил «1989» на «1990». The Washington Post старалась так сильно, что не заметила единственной существенной ошибки. Как мы увидим далее, вмешательство истощает умственные и экономические ресурсы; оно редко осуществляется тогда, когда по-настоящему необходимо. (Будьте бдительны к своим желаниям: маленькое правительство может в итоге быть более эффективным во всем, что делает. Уменьшение размера и масштаба способно сделать его еще назойливее, чем правительство больших размеров.)

Подобные попытки уничтожить экономический цикл ведут к мегахрупкости. Как маленькие локальные пожары освобождают лес от огнеопасного материала, так и небольшие локальные пертурбации в экономике выбраковывают уязвимые компании, позволяя им «рано уйти на покой» (так что они могут начать все заново) и минимизировать долгосрочный ущерб системе.

Когда на человека ложится ответственность, возникает этическая проблема. Своими действиями Гринспен нанес экономике вред, однако даже он понимал, что только герой и смельчак может оправдать недеяние в условиях демократии, когда требуется все время обещать еще более светлое будущее – независимо от того, каковы будут реальные, отложенные издержки.

Бесхитростное вмешательство проникло почти во все сферы жизни. Как врачи отправляли детей на тонзиллэктомию, так и типичный редактор, которому вы посылаете текст, предлагает определенное количество правок, скажем, пять изменений на страницу. Примите его поправки, перешлите текст другому редактору, который в среднем правит тексты так же активно (разные редакторы работают с текстами неодинаково), – и вы увидите, что он предложит столько же поправок, местами переправляя то, что изменил предыдущий редактор. Третий редактор поступит аналогично.

Стоит добавить: тот, кто посвящает себя какому-то одному занятию, в остальном не делает почти ничего, и редакторы – отличный тому пример. За свою писательскую карьеру я заметил, что те, кто редактирует текст слишком рьяно, склонны пропускать опечатки (и наоборот). Однажды я забрал свой комментарий из газеты The Washington Post, потому что редакторы внесли в него слишком много ненужных правок, заменив почти каждое слово синонимом. Я отослал комментарий в Financial Times. Тамошний редактор сделал одно исправление: заменил «1989» на «1990». The Washington Post старалась так сильно, что не заметила единственной существенной ошибки. Как мы увидим далее, вмешательство истощает умственные и экономические ресурсы; оно редко осуществляется тогда, когда по-настоящему необходимо. (Будьте бдительны к своим желаниям: маленькое правительство может в итоге быть более эффективным во всем, что делает. Уменьшение размера и масштаба способно сделать его еще назойливее, чем правительство больших размеров.)

Ненаивное вмешательство

Позвольте предостеречь вас от неверного истолкования моих слов. Я не против вмешательства как такового; выше я показал, что точно так же обеспокоен недостаточным вмешательством в случае, когда без него не обойтись. Я лишь предупреждаю об опасности наивного вмешательства, а также о том, чего мы зачастую не понимаем и не признаем его вредных последствий.

Я уверен, что некоторое время меня будут понимать неправильно. Когда я опубликовал «Одураченных случайностью», где утверждал – и эта идея близка к концепции данной книги, – что мы склонны недооценивать роль случайности в жизни, что можно обобщить как «все происходит более случайно, чем мы считаем», СМИ решили, что я говорю, будто «все на свете случайно» и «удача слепа». Это прекрасный пример прокрустова ложа, которое укорачивает идею, меняя ее суть. В интервью на радио я пытался объяснить журналисту нюансы и разницу между двумя утверждениями, и когда мне было сказано, что я говорю «слишком сложно», я попросту вышел из студии – пусть как хотят, так и выкручиваются. Печально, что подобные ошибки совершают образованные журналисты, которым доверили рассказывать нам, обычным людям, о мире. Я говорю сейчас только о том, что нам нельзя закрывать глаза на естественную антихрупкость систем и их способность к самовосстановлению; мы должны бороться со своим желанием вредить им и делать их хрупкими, не давая системам залечивать раны.

Как мы видели на примере не в меру ретивого редактора, чрезмерное вмешательство идет рука об руку со вмешательством недостаточным. Как и в медицине, зачастую мы чрезмерно вмешиваемся в ситуации, которые дают на выходе минимальные выгоды (и большой риск), и недостаточно вмешиваемся в области, где вмешательство требуется, потому что положение там критическое. Я поддерживаю решительное вмешательство в некоторые сферы, например ради спасения экологии или для того, чтобы ограничить отклонения в экономике и моральный риск, порождаемый крупными корпорациями.

Что мы должны контролировать? Как правило, вмешательство с целью ограничить размер объектов (фирм, аэропортов, источников загрязнения), концентрацию и скорость полезно, потому что уменьшает риск Черного лебедя. Подобные действия могут не повлечь за собой ятрогению – но очень сложно убедить правительство ограничить размер правительства. Скажем, с 1970-х годов говорится о том, что ограничение скорости на шоссе (в реальности, а не на бумаге) весьма эффективно и ведет к повышению уровня безопасности. Это звучит правдоподобно: вероятность автокатастрофы возрастает с ускорением (то есть нелинейно) в зависимости от скорости, поскольку в процессе эволюции мы не развили инстинкт, позволяющий защититься от больших скоростей. Когда кто-то безрассудно гонит фургон по автотрассе, он ставит под угрозу вашу безопасность и должен быть остановлен прежде, чем его транспортное средство протаранит ваш «мини» с откидным верхом, – или же поставлен в ситуацию, когда генофонд лишится его генов, а не ваших. Скорость – это фетиш нового времени, а я всегда с подозрением относился к скрытой хрупкости, порожденной чем-то неестественным, – наличие этой хрупкости будет доказано в главах 18 и 19.

Однако я принимаю и аргумент противной стороны: регулирующий дорожный знак вряд ли уменьшает риск, ибо водители становятся более беспечными. Эксперименты показали, что бдительность ослабевает, когда человек отдает контроль над системой в чужие руки (опять же, недостаток гиперкомпенсации). Автолюбителям нужны стрессоры и напряжение, порождаемое чувством опасности, – они влияют на внимательность и контроль над риском лучше, чем внешний регулятор. На регулируемых переходах пешеходы гибнут чаще, чем когда переходят улицу в неположенном месте. Либертарианцы иногда приводят в пример Драхтен, город в Нидерландах, где проводится чудесный эксперимент. С улиц там убраны все дорожные знаки. Отмена регулирования привела к повышению уровня безопасности, что подтверждает: внимательность антихрупка, она заостряется, когда человек ощущает опасность и ответственность. В итоге многие немецкие и голландские города уменьшили число дорожных знаков. Мы видели вариант эффекта Драхтена в главе 2, когда упоминали об автоматизации самолетов, которая дает прямо противоположный ожидаемому эффект: пилоты теряют бдительность. Но эффект Драхтена не стоит обобщать сверх меры – этот эксперимент не означает, что надо отменить все действующие в обществе правила. Как я сказал ранее, скорость на шоссе соответствует другой динамике, и риск тоже отличается.

К сожалению, применить концепции хрупкости и антихрупкости к современной политической системе США затруднительно. Эта система состоит из двух ископаемых. Чаще всего демократическая часть спектра американской политики выступает за гипервмешательство, ничем не стесненное регулирование и большое правительство, в то время как республиканская часть спектра обожает большие корпорации, ничем не стесненное отсутствие регулирования и милитаризм. Те и другие ничем для меня не отличаются.

В самом деле, когда речь заходит о долге, отличия исчезают: обе стороны склонны поощрять рост задолженности граждан, фирм и государства (что привносит хрупкость и убивает антихрупкость). Я считаю, что и рынки, и власти неразумны, когда дело доходит до Черных лебедей, – по контрасту, опять же, с Матерью-Природой, благодаря ее свойствам, и более древними типами рынков (вроде левантийских базаров), в отличие от современных.

Позвольте мне упростить подход к вмешательству. Для меня выходом из положения является систематический регламент, который определяет, когда вмешиваться, а когда предоставлять систему самой себе. Иногда стоит вмешаться, чтобы взять под контроль ятрогению нового времени, особенно крупномасштабный вред окружающей среде и концентрацию потенциального (пусть пока и не проявившегося) риска, того, который мы замечаем слишком поздно. Мои идеи – не политические, они основаны на управлении риском. У меня нет политических пристрастий, я не связан ни с одной партией; моя задача – обогатить лексикон понятиями вреда и хрупкости, чтобы мы могли формулировать эффективные политические решения и гарантировать, что в итоге не взорвем эту планету и самих себя.

Я уверен, что некоторое время меня будут понимать неправильно. Когда я опубликовал «Одураченных случайностью», где утверждал – и эта идея близка к концепции данной книги, – что мы склонны недооценивать роль случайности в жизни, что можно обобщить как «все происходит более случайно, чем мы считаем», СМИ решили, что я говорю, будто «все на свете случайно» и «удача слепа». Это прекрасный пример прокрустова ложа, которое укорачивает идею, меняя ее суть. В интервью на радио я пытался объяснить журналисту нюансы и разницу между двумя утверждениями, и когда мне было сказано, что я говорю «слишком сложно», я попросту вышел из студии – пусть как хотят, так и выкручиваются. Печально, что подобные ошибки совершают образованные журналисты, которым доверили рассказывать нам, обычным людям, о мире. Я говорю сейчас только о том, что нам нельзя закрывать глаза на естественную антихрупкость систем и их способность к самовосстановлению; мы должны бороться со своим желанием вредить им и делать их хрупкими, не давая системам залечивать раны.

Как мы видели на примере не в меру ретивого редактора, чрезмерное вмешательство идет рука об руку со вмешательством недостаточным. Как и в медицине, зачастую мы чрезмерно вмешиваемся в ситуации, которые дают на выходе минимальные выгоды (и большой риск), и недостаточно вмешиваемся в области, где вмешательство требуется, потому что положение там критическое. Я поддерживаю решительное вмешательство в некоторые сферы, например ради спасения экологии или для того, чтобы ограничить отклонения в экономике и моральный риск, порождаемый крупными корпорациями.

Что мы должны контролировать? Как правило, вмешательство с целью ограничить размер объектов (фирм, аэропортов, источников загрязнения), концентрацию и скорость полезно, потому что уменьшает риск Черного лебедя. Подобные действия могут не повлечь за собой ятрогению – но очень сложно убедить правительство ограничить размер правительства. Скажем, с 1970-х годов говорится о том, что ограничение скорости на шоссе (в реальности, а не на бумаге) весьма эффективно и ведет к повышению уровня безопасности. Это звучит правдоподобно: вероятность автокатастрофы возрастает с ускорением (то есть нелинейно) в зависимости от скорости, поскольку в процессе эволюции мы не развили инстинкт, позволяющий защититься от больших скоростей. Когда кто-то безрассудно гонит фургон по автотрассе, он ставит под угрозу вашу безопасность и должен быть остановлен прежде, чем его транспортное средство протаранит ваш «мини» с откидным верхом, – или же поставлен в ситуацию, когда генофонд лишится его генов, а не ваших. Скорость – это фетиш нового времени, а я всегда с подозрением относился к скрытой хрупкости, порожденной чем-то неестественным, – наличие этой хрупкости будет доказано в главах 18 и 19.

Однако я принимаю и аргумент противной стороны: регулирующий дорожный знак вряд ли уменьшает риск, ибо водители становятся более беспечными. Эксперименты показали, что бдительность ослабевает, когда человек отдает контроль над системой в чужие руки (опять же, недостаток гиперкомпенсации). Автолюбителям нужны стрессоры и напряжение, порождаемое чувством опасности, – они влияют на внимательность и контроль над риском лучше, чем внешний регулятор. На регулируемых переходах пешеходы гибнут чаще, чем когда переходят улицу в неположенном месте. Либертарианцы иногда приводят в пример Драхтен, город в Нидерландах, где проводится чудесный эксперимент. С улиц там убраны все дорожные знаки. Отмена регулирования привела к повышению уровня безопасности, что подтверждает: внимательность антихрупка, она заостряется, когда человек ощущает опасность и ответственность. В итоге многие немецкие и голландские города уменьшили число дорожных знаков. Мы видели вариант эффекта Драхтена в главе 2, когда упоминали об автоматизации самолетов, которая дает прямо противоположный ожидаемому эффект: пилоты теряют бдительность. Но эффект Драхтена не стоит обобщать сверх меры – этот эксперимент не означает, что надо отменить все действующие в обществе правила. Как я сказал ранее, скорость на шоссе соответствует другой динамике, и риск тоже отличается.

К сожалению, применить концепции хрупкости и антихрупкости к современной политической системе США затруднительно. Эта система состоит из двух ископаемых. Чаще всего демократическая часть спектра американской политики выступает за гипервмешательство, ничем не стесненное регулирование и большое правительство, в то время как республиканская часть спектра обожает большие корпорации, ничем не стесненное отсутствие регулирования и милитаризм. Те и другие ничем для меня не отличаются.

В самом деле, когда речь заходит о долге, отличия исчезают: обе стороны склонны поощрять рост задолженности граждан, фирм и государства (что привносит хрупкость и убивает антихрупкость). Я считаю, что и рынки, и власти неразумны, когда дело доходит до Черных лебедей, – по контрасту, опять же, с Матерью-Природой, благодаря ее свойствам, и более древними типами рынков (вроде левантийских базаров), в отличие от современных.

Позвольте мне упростить подход к вмешательству. Для меня выходом из положения является систематический регламент, который определяет, когда вмешиваться, а когда предоставлять систему самой себе. Иногда стоит вмешаться, чтобы взять под контроль ятрогению нового времени, особенно крупномасштабный вред окружающей среде и концентрацию потенциального (пусть пока и не проявившегося) риска, того, который мы замечаем слишком поздно. Мои идеи – не политические, они основаны на управлении риском. У меня нет политических пристрастий, я не связан ни с одной партией; моя задача – обогатить лексикон понятиями вреда и хрупкости, чтобы мы могли формулировать эффективные политические решения и гарантировать, что в итоге не взорвем эту планету и самих себя.

Похвала прокрастинации по-фабиански

С политикой вмешательства связана одна хитрость, которую часто пускают в ход в нашем обществе специалистов. Продать «смотрите, что я ради вас сделал» куда легче, чем «смотрите, от чего я ради вас уклонился». Конечно, система премиальных, зависящих от «рабочих показателей», усугубляет дело. Я искал исторических героев, которые стали героями потому, что чего-то не сделали, но увидеть недеяние сложно; я не смог обнаружить ни одного такого героя. Врач, отказавшийся делать операцию на позвоночнике (очень дорогостоящую) и позволивший организму исцелиться самостоятельно, не получит ни вознаграждения, ни похвалы, в отличие от доктора, который уверит пациента, что без операции не обойтись, после чего излечит больного, подвергнув того операционному риску, и заработает кучу денег. Такие врачи ездят на розовых «роллс-ройсах». Руководитель корпорации, избежавший убытка, вряд ли получит премию. Настоящий герой в мире Черных лебедей – тот, кто предотвратит катастрофу и, поскольку катастрофы не было, не получит в итоге ни признания, ни премии. В Книге VII, посвященной этике, я подробнее останавливаюсь на том, почему система премий нечестна – и как подобная нечестность усиливается за счет сложности.

Как обычно, древние обладали большей мудростью, чем мы, люди нового времени, – и мудрость их была куда более простой; римляне боготворили тех, кто по меньшей мере противостоял вмешательству и откладывал его. Полководца Фабия Максима величали Кунктатором – «Медлительным». Фабий Максим жутко раздражал Ганнибала, на чьей стороне было явное военное превосходство, тем, что избегал сражения и откладывал его. Уместно посмотреть на милитаризм Ганнибала как на форму вмешательства (а-ля Джордж Буш-младший, за тем исключением, что Ганнибал лично выходил на поле боя, а не отсиживался в уютном офисе) и сравнить его с мудростью Кунктатора.

Весьма разумная группа британских революционеров создала политическое движение, которое в честь Кунктатора нарекли Фабианским обществом. Все они разделяли идею откладывания революции любой ценой. В Фабианское общество входили Джордж Бернард Шоу, Г. Дж. Уэллс, Леонард и Вирджиния Вулф, Джеймс Рамсей Макдональд и даже (в какой-то момент) Бертран Рассел. В ретроспективе стратегия общества оказалась весьма эффективной – не столько в плане достижения целей, сколько потому, что фабианцы смогли понять: они стреляют по подвижным мишеням. Прокрастинация (от лат. procrastinatio – откладывание, отсрочивание) позволила событиям идти своим чередом и дала активистам шанс изменить свое мнение прежде, чем принять решение с необратимыми последствиями. Само собой, члены общества меняли мнение, когда им становились известны промахи и ужасы сталинизма и аналогичных режимов.

Есть латинская поговорка: festina lente — «спеши медленно». В древности римляне были не единственным народом, уважавшим акт сознательного бездействия. Китайский мыслитель Лао-цзы стал автором доктрины у-вэй, «пассивного достигания».

Немногие понимают, что прокрастинация – это наша естественная защита: пусть все идет своим чередом и упражняется в антихрупкости. Медлительность исходит из экологической или природной мудрости и не всегда плоха. На экзистенциальном уровне мое тело восстает против порабощения. Моя душа сражается с прокрустовым ложем нового времени. Да, конечно же, в современном мире декларация о доходах сама собой не напишется, – но когда я откладываю несрочный визит к врачу или уклоняюсь от сочинения главы, пока мое тело не скажет мне, что я готов, по сути, я использую очень мощный природный фильтр. Я пишу, только когда мне это нравится и только о том, о чем мне нравится писать, – а читатель не дурак. Поэтому я оцениваю прокрастинацию как требование внутреннего «я» и моего длинного эволюционного прошлого противостоять вмешательству в процесс сочинительства. Между тем ряд психологов и специалистов по поведенческой экономике считает, что прокрастинация – это болезнь, которую нужно лечить[42].

Как обычно, древние обладали большей мудростью, чем мы, люди нового времени, – и мудрость их была куда более простой; римляне боготворили тех, кто по меньшей мере противостоял вмешательству и откладывал его. Полководца Фабия Максима величали Кунктатором – «Медлительным». Фабий Максим жутко раздражал Ганнибала, на чьей стороне было явное военное превосходство, тем, что избегал сражения и откладывал его. Уместно посмотреть на милитаризм Ганнибала как на форму вмешательства (а-ля Джордж Буш-младший, за тем исключением, что Ганнибал лично выходил на поле боя, а не отсиживался в уютном офисе) и сравнить его с мудростью Кунктатора.

Весьма разумная группа британских революционеров создала политическое движение, которое в честь Кунктатора нарекли Фабианским обществом. Все они разделяли идею откладывания революции любой ценой. В Фабианское общество входили Джордж Бернард Шоу, Г. Дж. Уэллс, Леонард и Вирджиния Вулф, Джеймс Рамсей Макдональд и даже (в какой-то момент) Бертран Рассел. В ретроспективе стратегия общества оказалась весьма эффективной – не столько в плане достижения целей, сколько потому, что фабианцы смогли понять: они стреляют по подвижным мишеням. Прокрастинация (от лат. procrastinatio – откладывание, отсрочивание) позволила событиям идти своим чередом и дала активистам шанс изменить свое мнение прежде, чем принять решение с необратимыми последствиями. Само собой, члены общества меняли мнение, когда им становились известны промахи и ужасы сталинизма и аналогичных режимов.

Есть латинская поговорка: festina lente — «спеши медленно». В древности римляне были не единственным народом, уважавшим акт сознательного бездействия. Китайский мыслитель Лао-цзы стал автором доктрины у-вэй, «пассивного достигания».

Немногие понимают, что прокрастинация – это наша естественная защита: пусть все идет своим чередом и упражняется в антихрупкости. Медлительность исходит из экологической или природной мудрости и не всегда плоха. На экзистенциальном уровне мое тело восстает против порабощения. Моя душа сражается с прокрустовым ложем нового времени. Да, конечно же, в современном мире декларация о доходах сама собой не напишется, – но когда я откладываю несрочный визит к врачу или уклоняюсь от сочинения главы, пока мое тело не скажет мне, что я готов, по сути, я использую очень мощный природный фильтр. Я пишу, только когда мне это нравится и только о том, о чем мне нравится писать, – а читатель не дурак. Поэтому я оцениваю прокрастинацию как требование внутреннего «я» и моего длинного эволюционного прошлого противостоять вмешательству в процесс сочинительства. Между тем ряд психологов и специалистов по поведенческой экономике считает, что прокрастинация – это болезнь, которую нужно лечить[42].