Страница:

2) субъективные показатели (сон, аппетит, самочувствие, желание тренироваться и участвовать в соревнованиях и др.).

1. Процесс обучения каратэ является целостной системой, в которой предусматривается последовательность в проведении занятий физическими упражнениями. Последовательность является важнейшим условием процесса обучения движениям и процесса воспитания физических качеств.

Реализация этого положения в процессе обучения каратэ определяется дидактическими правилами: «от легкого к трудному», «от простого к сложному», «от освоенного к неосвоенному», «от знаний к умениям». Их грамотное выполнение обеспечивает успех в решении образовательных задач в освоении каратэ.

2. При построении системы занятий необходимо обеспечить постоянную преемственность эффекта занятий, устранить большие перерывы между ними с целью исключения разрушающего воздействия того, что было приобретено ранее в процессе занятий физическими упражнениями.

Варианты отдыха:

Ординарный (полный) отдых обеспечивает восстановление работоспособности занимающихся к началу следующего занятия.

Жесткий (неполный) отдых предусматривает выполнение очередной нагрузки на фоне более или менее значительного недовосстановления работоспособности занимающихся.

Суперкомпенсаторный отдых обеспечивает повышенную работоспособность (суперкомпенсацию), наступающую при определенных условиях в силу закономерностей восстановительных процессов, что позволяет на очередном занятии выполнить более значительную, чем на предыдущем, нагрузку.

При длительном интервале отдыха между нагрузками происходит реадаптация – возможность организма вернуться к прежнему уровню. При более коротких интервалах отдыха работоспособность организма не успевает восстановиться.

Основным условием для образования различных функциональных систем должно быть систематическое изменение и усложнение требований и заданий по повышению изученных двигательных действий.

Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий предусматривает планомерное увеличение и обновление заданий в сторону их усложнения, увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста функциональных возможностей организма.

микроциклы (недельные), характеризующиеся повторностью применения упражнений одновременно с их разнонаправленностью, чередованием нагрузки и отдыха;

мезоциклы (месячные), включающие в себя от двух до шести микроциклов, в которых меняются содержание, порядок чередования и соотношение средств;

макроциклы (годичные), в которых разворачивается процесс физического воспитания на протяжении долговременных стадий.

Данный принцип нацеливает тренеров осуществлять построение системы занятий с учетом и в рамках завершенных циклов, а также с учетом прогрессирования кумуляции эффекта занятий, поступательного развития общей и специальной подготовленности занимающихся.

Все рассмотренные принципы составляют единство принципиальных методических положений, взаимно обусловленных и дополняющих друг друга. Отступление от одного из принципов может разладить весь процесс обучения каратэ и сделать бесплодным труд преподавателя и его учеников.

3.2. Формирование мотивационных потребностей учащихся к занятиям по каратэ до

3.3. Особенности отбора учеников в школы каратэ

3.3.1. Додзё

3.3.2. Этикет додзё

Специфические принципы обучения каратэ

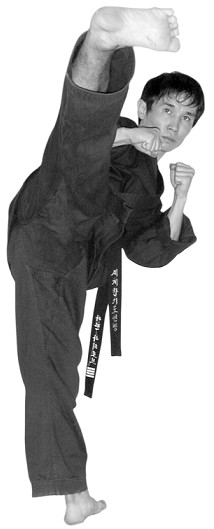

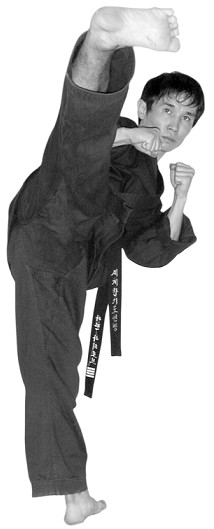

Основные приемы каратэ составляют следующие элементы: цуки – укол, удар кулаком, ути – рубка ребром ладони, гери – удары ногами, уке – защита. Эти основные движения усваиваются за короткий срок, однако доведение их до совершенства требует длительное время.1. Принцип непрерывности процесса обучения каратэ

Сущность принципа непрерывности при обучении каратэ раскрывается в следующих основных положениях.1. Процесс обучения каратэ является целостной системой, в которой предусматривается последовательность в проведении занятий физическими упражнениями. Последовательность является важнейшим условием процесса обучения движениям и процесса воспитания физических качеств.

Реализация этого положения в процессе обучения каратэ определяется дидактическими правилами: «от легкого к трудному», «от простого к сложному», «от освоенного к неосвоенному», «от знаний к умениям». Их грамотное выполнение обеспечивает успех в решении образовательных задач в освоении каратэ.

2. При построении системы занятий необходимо обеспечить постоянную преемственность эффекта занятий, устранить большие перерывы между ними с целью исключения разрушающего воздействия того, что было приобретено ранее в процессе занятий физическими упражнениями.

2. Принцип системного чередования нагрузок и отдыха

Оперируя различными вариантами отдыха между занятиями (ординарный, жесткий, суперкомпенсаторный), а также величиной и направленностью нагрузок можно добиться максимального эффекта при достаточно частом проведении занятий с относительно большой напряженностью.Варианты отдыха:

Ординарный (полный) отдых обеспечивает восстановление работоспособности занимающихся к началу следующего занятия.

Жесткий (неполный) отдых предусматривает выполнение очередной нагрузки на фоне более или менее значительного недовосстановления работоспособности занимающихся.

Суперкомпенсаторный отдых обеспечивает повышенную работоспособность (суперкомпенсацию), наступающую при определенных условиях в силу закономерностей восстановительных процессов, что позволяет на очередном занятии выполнить более значительную, чем на предыдущем, нагрузку.

При длительном интервале отдыха между нагрузками происходит реадаптация – возможность организма вернуться к прежнему уровню. При более коротких интервалах отдыха работоспособность организма не успевает восстановиться.

3. Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий

В основе механизма развития силы, выносливости и других физических качеств лежат приспособительные (адаптационные) функциональные перестройки в организме в ответ на физические нагрузки, превышающие по своей величине (интенсивности или длительности) те, к которым организм приспособился. Важно выбрать оптимальную нагрузку, понимая под этим ту минимальную величину интенсивности, которая вызывает приспособительные перестройки в организме. Более интенсивное воздействие ведет либо к перенапряжению, либо при чрезмерных требованиях к превышению физиологических возможностей, к срыву нормальной деятельности организма.Основным условием для образования различных функциональных систем должно быть систематическое изменение и усложнение требований и заданий по повышению изученных двигательных действий.

Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий предусматривает планомерное увеличение и обновление заданий в сторону их усложнения, увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста функциональных возможностей организма.

4. Принцип циклического построения занятий

Процесс обучения каратэ – это замкнутый круговорот определенных занятий и этапов, образующих циклы. В соответствии с этим различают три вида циклов:микроциклы (недельные), характеризующиеся повторностью применения упражнений одновременно с их разнонаправленностью, чередованием нагрузки и отдыха;

мезоциклы (месячные), включающие в себя от двух до шести микроциклов, в которых меняются содержание, порядок чередования и соотношение средств;

макроциклы (годичные), в которых разворачивается процесс физического воспитания на протяжении долговременных стадий.

Данный принцип нацеливает тренеров осуществлять построение системы занятий с учетом и в рамках завершенных циклов, а также с учетом прогрессирования кумуляции эффекта занятий, поступательного развития общей и специальной подготовленности занимающихся.

5. Принцип возрастной адекватности

Этот принцип обязывает последовательно изменять направленность обучения каратэ в соответствии с возрастными этапами и стадиями человека.Все рассмотренные принципы составляют единство принципиальных методических положений, взаимно обусловленных и дополняющих друг друга. Отступление от одного из принципов может разладить весь процесс обучения каратэ и сделать бесплодным труд преподавателя и его учеников.

3.2. Формирование мотивационных потребностей учащихся к занятиям по каратэ до

Мотивация у занимающихся каратэ до имеет определенную специфику и отличается от мотивации в других видах спорта. Это связано с методиками преподавания восточных видов единоборств, в основе которых лежат не только культурные традиции Востока, но и глубокие религиозно-философские корни. В преподавании каратэ до на первый план выходит воспитание личности в целом, а не развитие личностных особенностей, способствующих достижению высоких результатов на соревнованиях. Наблюдаемый в настоящее время процесс становления каратэ до как вида спорта, а не боевого искусства, ведет за собой изменение методики преподавания и, естественно, мотивации занимающихся.

Динамика мотивации и ценностных ориентаций занимающихся каратэ до является постоянным предметом исследования ученых, тренеров.

Мотивация – это особое устойчивое свойство (направленность) личности, возникающее в результате непроизвольного, подсознательного соотнесения ею своих потребностей и способностей с предметом конкретной деятельности. Совпадение этих начал активности приводит личность к постижению смысла занятия конкретной деятельностью и помогает возникновению системы целей, направленных на овладение ее предметом.

Как всякое сложное явление, относящееся к психике человека, мотивация имеет как бы две стороны. С одной – принято рассматривать ее функцию, то есть то, какую роль она играет в жизни; с другой – механизм ее формирования. Очень часто именно в мотивации видят пружину, движитель, причину действия или бездействия человека в разнообразных условиях. Мотивация не только является стержневой характеристикой личности спортсмена, не только ведет его к поставленной цели, но и неукоснительно влияет на характер всех процессов, протекающих в его организме в ходе деятельности (работоспособность, реакция на нагрузку, восстановление), определяет результативность его активности (усвоение нового, воля и др.). Главная же особенность мотивации – ее прямое влияние на эффективность деятельности, особенно в спорте.

Наиболее часто встречающимися мотивами в спортивной деятельности являются: моральные мотивы (долга, патриотизма, коллективизма, мотив самоутверждения, мотивы общения и социальных контактов, познавательные мотивы и др.).

Мотивационная сфера личности спортсмена характеризуется также трудностью выбираемых целей. Трудность целей, поставленных спортсменом, определяет уровень его притязаний. При адекватном уровне притязаний спортсмен выбирает цели, соответствующие его возможностям. При завышенном уровне притязаний выбираемые цели явно превосходят возможности спортсмена, который ищет причины неудач не в себе самом, что обычно приводит к конфликтам и нежеланию работать над собой. При заниженном уровне притязаний выбираемые цели ниже возможностей спортсмена. Такие спортсмены неуверенны в себе, склонны сдерживать свою активность в достижении цели.

Мотивацию в спорте начали изучать давно, но кардинальный перелом в решении этого вопроса наметился только в семидесятые годы. Противоречия внутри спорта все время углубляются, и это не может не отразиться на мотивации спортсменов. Поэтому, прежде чем совершенствовать подготовку спортсменов, необходимо узнать, какова их мотивация; какие устремления доминируют в их сознании; как организационно помочь каждому полнее реализовать свои способности и удовлетворить имеющиеся потребности.

С целью изучения влияния каратэ до на направленность личности, ее ценностно-нормативную систему нами было проведено исследование методом опроса и наблюдения. Для проведения опроса была разработана анкета «Направленность личности в каратэ до», включающая в себя вопросы, связанные с мотивами занятий. В исследовании приняли участие 50 человек, занимающихся в секции каратэ. Возраст испытуемых находился в пределах от 12 до 35 лет, стаж занятий – от нескольких недель до более десятка лет. Все испытуемые были разделены на три подвыборки по стажу занятий: новички от 0 до 2 лет, ученики со стажем занятий от 3 до 5 лет и ученики со стажем занятий свыше 5 лет. Перед исследованием каждый спортсмен заполнял анкету с основными деятельностными характеристиками (стаж, квалификация, цель и т. д.); знакомился с инструкцией.

В первой подвыборке центральными, имеющими наибольшее количество как положительных, так и отрицательных связей оказались такие мотивы, как мотив поддержания спортивной формы, освоения базовой техники и направленность на спортивный результат. Направленность же на духовное совершенствование при этом низкая, отрицательная (корреляция на уровне значимости р «0, 001).

В мотивационной структуре второй подвыборки спортсменов наблюдаются значительные изменения. Направленность на спортивный результат также является центральным мотивом, но этот мотив положительно коррелирует с такой ценностью как непримиримость к недостаткам (р «0,05), и отрицательно коррелирует с влиянием каратэ до на взаимоотношения с руководителями, друзьями, родителями (р «0,001). Высокий мотив победы на соревнованиях для данной подвыборки связан с процессом самоутверждения за счет других людей, тогда как в первой подвыборке этот мотив связан с подтверждением на соревнованиях полученных на тренировках навыков. Мотив поддержания спортивной формы для второй подвыборки, в отличие от первой, не является системообразующим фактором, он отрицательно коррелирует с влиянием каратэ до на ценностно-нормативные ориентации, с ценностью самоконтроля (р «0,05) и с ценностью искренности (р «0,001).

В структуре третьей подвыборки, в которую вошли спортсмены, имеющие значительный опыт выступлений, отсутствует направленность на спортивный результат. Центральным, системообразующим фактором для них становится направленность на расширение знаний о Востоке, о философской основе каратэ до. Этот мотив имеет положительные корреляционные связи (р «0,05) с познавательным интересом, с влиянием каратэ до на систему ценностей личности, с ценностями красоты природы и любви, также этот мотив положительно коррелирует с ценностью искренности (р «0,001). Направленность на духовное совершенствование положительно коррелирует с ценностью свободы и отношениями с руководством (р «0,05). Таким образом, мотивация и ценностная ориентация занимающихся каратэ до с увеличением стажа занятий становятся более структурированными, структура мотивации изменяется от направленности на результат к направленности на процесс. Мотивы занятий каратэ до с ростом стажа спортсменов влияют на систему ценностей, снижая значимость ценностей самоутверждения и увеличивая значимость этических ценностей, ценностей дела. Значимость влияния занятий каратэ до на взаимоотношения с окружающей социальной средой с увеличением стажа занятий также возрастает. Поэтому одной из самых важных задач тренера является раскрытие спортсмену сути связи между величиной достижения и мерой «вклада» в тренировку, умение сделать ее очевидной для него и воспитать устремления, которые выразились бы в спортивном трудолюбии.

Развитие личности и ее саморазвитие, что наиболее существенно для достижения вершин элиты спорта, связано с изучением всего жизненного пути: до занятий спортом, в спорте и после завершения активной деятельности действующего спортсмена. По сути, необходимо изучать проблему спортивной карьеры.

Под спортивной карьерой понимается многолетняя спортивная деятельность, нацеленная на достижение высоких спортивных результатов и связанная с постоянным самосовершенствованием спортсмена в одном или нескольких видах спорта.

Переход к каждому новому этапу спортивной карьеры связан с возникновением новых требований к спортсмену, что ставит перед ним необходимость решения ряда проблем в тренировке, соревнованиях, спортивной жизни в целом или в сочетании спорта с другими видами деятельности. Выяснено содержание таких проблем для семи кризисов-переходов элитарной спортивной карьеры, а именно: 1) начала спортивной специализации; 2) перехода к углубленной тренировке в избранном виде спорта; 3) перехода в спорт высших достижений; 4) перехода из юношеского спорта во взрослый спорт; 5) перехода из любительского спорта высших достижений в профессиональный спорт; 6) перехода от кульминации к финишу спортивной карьеры; 7) ухода из спорта и перехода к другой карьере. Структурное описание спортивной карьеры позволяет проследить динамику спортивных результатов на протяжении карьеры в соотношении с поэтапной динамикой развития мотивации, спортивно-важных качеств и индивидуального стиля деятельности спортсмена, социализации и развития личности под воздействием спорта. На начальных этапах занятий каратэ у спортсменов мотивы недостаточно осознаны и преобладают такие нестойкие их формы, как влечений, желания, стремления. По мере роста спортивного мастерства у каратистов начинают доминировать осознанные формы мотивов – убеждения, ценностные ориентиры, чувство долга. Поэтому важной задачей тренера является формирование мотивационной основы своих учеников.

При формировании мотивационной сферы учеников тренеру необходимо учитывать следующее:

– ставить перед спортсменом многолетние перспективные цели;

– подчеркивать его более высокие возможности при реализации этапных целей и ориентировать на цели следующего этапа;

– развивать спортивное честолюбие;

– стимулировать спортсмена поощрениями;

– развивать положительные традиции команды;

– отражать в наглядной агитации успехи воспитанников коллектива;

– привлекать спортсменов к решению отдельных задач, стоящих перед коллективом;

– показывать пример активного и добросовестного отношения к процессу подготовки спортсменов;

– раскрывать связи между достижениями и направленной тренировочной работой;

– объяснять социальные функции каратэ;

– развивать познавательный интерес к учебно-тренировочному процессу.

Мотивы и установки спортсменов в процессе многолетних занятий каратэ до, естественно, конкретизируются, детализируются и видоизменяются в зависимости от их возможностей, этапов спортивного совершенствования, условий жизни и деятельности. Они становятся содержательнее по мере созревания спортсмена как личности. Вместе с общими побудительными причинами мотивы всегда выражают индивидуальные особенности нравственного опыта, характера и темперамента. Относительно постоянные мотивы, перешедшие в черты личности, соединяются с временными (актуальными) мотивами, обусловленными конкретной ситуацией.

Динамика мотивации и ценностных ориентаций занимающихся каратэ до является постоянным предметом исследования ученых, тренеров.

Мотивация – это особое устойчивое свойство (направленность) личности, возникающее в результате непроизвольного, подсознательного соотнесения ею своих потребностей и способностей с предметом конкретной деятельности. Совпадение этих начал активности приводит личность к постижению смысла занятия конкретной деятельностью и помогает возникновению системы целей, направленных на овладение ее предметом.

Как всякое сложное явление, относящееся к психике человека, мотивация имеет как бы две стороны. С одной – принято рассматривать ее функцию, то есть то, какую роль она играет в жизни; с другой – механизм ее формирования. Очень часто именно в мотивации видят пружину, движитель, причину действия или бездействия человека в разнообразных условиях. Мотивация не только является стержневой характеристикой личности спортсмена, не только ведет его к поставленной цели, но и неукоснительно влияет на характер всех процессов, протекающих в его организме в ходе деятельности (работоспособность, реакция на нагрузку, восстановление), определяет результативность его активности (усвоение нового, воля и др.). Главная же особенность мотивации – ее прямое влияние на эффективность деятельности, особенно в спорте.

Наиболее часто встречающимися мотивами в спортивной деятельности являются: моральные мотивы (долга, патриотизма, коллективизма, мотив самоутверждения, мотивы общения и социальных контактов, познавательные мотивы и др.).

Мотивационная сфера личности спортсмена характеризуется также трудностью выбираемых целей. Трудность целей, поставленных спортсменом, определяет уровень его притязаний. При адекватном уровне притязаний спортсмен выбирает цели, соответствующие его возможностям. При завышенном уровне притязаний выбираемые цели явно превосходят возможности спортсмена, который ищет причины неудач не в себе самом, что обычно приводит к конфликтам и нежеланию работать над собой. При заниженном уровне притязаний выбираемые цели ниже возможностей спортсмена. Такие спортсмены неуверенны в себе, склонны сдерживать свою активность в достижении цели.

Мотивацию в спорте начали изучать давно, но кардинальный перелом в решении этого вопроса наметился только в семидесятые годы. Противоречия внутри спорта все время углубляются, и это не может не отразиться на мотивации спортсменов. Поэтому, прежде чем совершенствовать подготовку спортсменов, необходимо узнать, какова их мотивация; какие устремления доминируют в их сознании; как организационно помочь каждому полнее реализовать свои способности и удовлетворить имеющиеся потребности.

С целью изучения влияния каратэ до на направленность личности, ее ценностно-нормативную систему нами было проведено исследование методом опроса и наблюдения. Для проведения опроса была разработана анкета «Направленность личности в каратэ до», включающая в себя вопросы, связанные с мотивами занятий. В исследовании приняли участие 50 человек, занимающихся в секции каратэ. Возраст испытуемых находился в пределах от 12 до 35 лет, стаж занятий – от нескольких недель до более десятка лет. Все испытуемые были разделены на три подвыборки по стажу занятий: новички от 0 до 2 лет, ученики со стажем занятий от 3 до 5 лет и ученики со стажем занятий свыше 5 лет. Перед исследованием каждый спортсмен заполнял анкету с основными деятельностными характеристиками (стаж, квалификация, цель и т. д.); знакомился с инструкцией.

В первой подвыборке центральными, имеющими наибольшее количество как положительных, так и отрицательных связей оказались такие мотивы, как мотив поддержания спортивной формы, освоения базовой техники и направленность на спортивный результат. Направленность же на духовное совершенствование при этом низкая, отрицательная (корреляция на уровне значимости р «0, 001).

В мотивационной структуре второй подвыборки спортсменов наблюдаются значительные изменения. Направленность на спортивный результат также является центральным мотивом, но этот мотив положительно коррелирует с такой ценностью как непримиримость к недостаткам (р «0,05), и отрицательно коррелирует с влиянием каратэ до на взаимоотношения с руководителями, друзьями, родителями (р «0,001). Высокий мотив победы на соревнованиях для данной подвыборки связан с процессом самоутверждения за счет других людей, тогда как в первой подвыборке этот мотив связан с подтверждением на соревнованиях полученных на тренировках навыков. Мотив поддержания спортивной формы для второй подвыборки, в отличие от первой, не является системообразующим фактором, он отрицательно коррелирует с влиянием каратэ до на ценностно-нормативные ориентации, с ценностью самоконтроля (р «0,05) и с ценностью искренности (р «0,001).

В структуре третьей подвыборки, в которую вошли спортсмены, имеющие значительный опыт выступлений, отсутствует направленность на спортивный результат. Центральным, системообразующим фактором для них становится направленность на расширение знаний о Востоке, о философской основе каратэ до. Этот мотив имеет положительные корреляционные связи (р «0,05) с познавательным интересом, с влиянием каратэ до на систему ценностей личности, с ценностями красоты природы и любви, также этот мотив положительно коррелирует с ценностью искренности (р «0,001). Направленность на духовное совершенствование положительно коррелирует с ценностью свободы и отношениями с руководством (р «0,05). Таким образом, мотивация и ценностная ориентация занимающихся каратэ до с увеличением стажа занятий становятся более структурированными, структура мотивации изменяется от направленности на результат к направленности на процесс. Мотивы занятий каратэ до с ростом стажа спортсменов влияют на систему ценностей, снижая значимость ценностей самоутверждения и увеличивая значимость этических ценностей, ценностей дела. Значимость влияния занятий каратэ до на взаимоотношения с окружающей социальной средой с увеличением стажа занятий также возрастает. Поэтому одной из самых важных задач тренера является раскрытие спортсмену сути связи между величиной достижения и мерой «вклада» в тренировку, умение сделать ее очевидной для него и воспитать устремления, которые выразились бы в спортивном трудолюбии.

Развитие личности и ее саморазвитие, что наиболее существенно для достижения вершин элиты спорта, связано с изучением всего жизненного пути: до занятий спортом, в спорте и после завершения активной деятельности действующего спортсмена. По сути, необходимо изучать проблему спортивной карьеры.

Под спортивной карьерой понимается многолетняя спортивная деятельность, нацеленная на достижение высоких спортивных результатов и связанная с постоянным самосовершенствованием спортсмена в одном или нескольких видах спорта.

Переход к каждому новому этапу спортивной карьеры связан с возникновением новых требований к спортсмену, что ставит перед ним необходимость решения ряда проблем в тренировке, соревнованиях, спортивной жизни в целом или в сочетании спорта с другими видами деятельности. Выяснено содержание таких проблем для семи кризисов-переходов элитарной спортивной карьеры, а именно: 1) начала спортивной специализации; 2) перехода к углубленной тренировке в избранном виде спорта; 3) перехода в спорт высших достижений; 4) перехода из юношеского спорта во взрослый спорт; 5) перехода из любительского спорта высших достижений в профессиональный спорт; 6) перехода от кульминации к финишу спортивной карьеры; 7) ухода из спорта и перехода к другой карьере. Структурное описание спортивной карьеры позволяет проследить динамику спортивных результатов на протяжении карьеры в соотношении с поэтапной динамикой развития мотивации, спортивно-важных качеств и индивидуального стиля деятельности спортсмена, социализации и развития личности под воздействием спорта. На начальных этапах занятий каратэ у спортсменов мотивы недостаточно осознаны и преобладают такие нестойкие их формы, как влечений, желания, стремления. По мере роста спортивного мастерства у каратистов начинают доминировать осознанные формы мотивов – убеждения, ценностные ориентиры, чувство долга. Поэтому важной задачей тренера является формирование мотивационной основы своих учеников.

При формировании мотивационной сферы учеников тренеру необходимо учитывать следующее:

– ставить перед спортсменом многолетние перспективные цели;

– подчеркивать его более высокие возможности при реализации этапных целей и ориентировать на цели следующего этапа;

– развивать спортивное честолюбие;

– стимулировать спортсмена поощрениями;

– развивать положительные традиции команды;

– отражать в наглядной агитации успехи воспитанников коллектива;

– привлекать спортсменов к решению отдельных задач, стоящих перед коллективом;

– показывать пример активного и добросовестного отношения к процессу подготовки спортсменов;

– раскрывать связи между достижениями и направленной тренировочной работой;

– объяснять социальные функции каратэ;

– развивать познавательный интерес к учебно-тренировочному процессу.

Мотивы и установки спортсменов в процессе многолетних занятий каратэ до, естественно, конкретизируются, детализируются и видоизменяются в зависимости от их возможностей, этапов спортивного совершенствования, условий жизни и деятельности. Они становятся содержательнее по мере созревания спортсмена как личности. Вместе с общими побудительными причинами мотивы всегда выражают индивидуальные особенности нравственного опыта, характера и темперамента. Относительно постоянные мотивы, перешедшие в черты личности, соединяются с временными (актуальными) мотивами, обусловленными конкретной ситуацией.

3.3. Особенности отбора учеников в школы каратэ

Школы каратэ в России сегодня общедоступны. В то же время во многих из них преобладает погоня за массовостью. Целостное тестирование претендентов не всегда проводится, а потому в школы приходит множество случайных людей. Отсюда постоянная текучесть состава учеников и стихийный отбор отнюдь не по инициативе учителя.

При воспроизведении в наших, российских, условиях системы традиционной организации обучения, модели восточной школы (с соблюдением иерархии, этики, методов обучения) устанавливаются определенные духовно-нравственные ориентиры. В отборе начинают действовать глубинные духовные «фильтры».

Церемония приема в школу каратэ в традиционных школах Японии обычно обставлялась весьма торжественно. Обнаженного по пояс новичка приводили в освещенный свечами додзё. Он усаживался на колени перед покрытым красным полотнищем камидза, на котором были установлены изваяния богов покровителей и деревянные таблички с именами основателей школы. Учитель на церемонии занимал место по правую сторону от камидза. По левую сторону располагались старшие ученики, Новичок произносил слова клятвы верности, затем расписывался кровью в «журнале», после чего преподносил учителю символический «подарок» – чаще всего деньги. В заключение учитель преподносил новичку чашку чая, которую следовало пригубить, посвятив ее душе основателя школы, при этом произнося священную формулу: «Почитаю великих мастеров почивших, мастеров живущих и моего учителя». Затем вновь принятый ученик наливал еще одну чашку и преподносил ее учителю со словами: «Склоняюсь под ветром». Тот принимал чашку со словами: «С каждым шагом – новых успехов!». С этого момента ученик считался членом большой семьи, во главе которой стоял Учитель.

Чтобы быть принятым в школу каратэ, ученик должен убедить учителя, что он обладает достаточной силой характера; необходимо также формальное представление ученика учителю кем-либо, кому последний безоговорочно доверяет.

В российских школах каратэ отбор учеников в основном проходит по рекомендации самих занимающихся, которые приглашают знакомых под свое поручительство. Производится набор также и по объявлению в средствах массовой информации. Многих приводят в зал родители.

При приеме в школу каратэ ученик в установленном порядке предоставляет медицинскую справку о состоянии здоровья.

На первом этапе отбора проводится массовый просмотр контингентов детей с целью их ориентации на занятия каратэ. Принимаются в секции люди любого возраста, желательно с 10-12 лет.

В нашей стране существует бесчисленное множество тренировочных залов для обучения каратэ. Хотя и мало похожи школьные спортивные залы на настоящие японские додзё, по мере возможности традиции сохраняются и здесь.

В годы зарождения каратэ на Окинаве не существовало определенных залов для тренировок учеников. Ученик сам, не привлекая особого внимания, приходил в дом учителя и мог заниматься хоть до рассвета. И только когда каратэ было введено в учебных заведениях, появились залы для занятий (додзё), тренировочные группы и определенные временные рамки для тренировок.

При воспроизведении в наших, российских, условиях системы традиционной организации обучения, модели восточной школы (с соблюдением иерархии, этики, методов обучения) устанавливаются определенные духовно-нравственные ориентиры. В отборе начинают действовать глубинные духовные «фильтры».

Церемония приема в школу каратэ в традиционных школах Японии обычно обставлялась весьма торжественно. Обнаженного по пояс новичка приводили в освещенный свечами додзё. Он усаживался на колени перед покрытым красным полотнищем камидза, на котором были установлены изваяния богов покровителей и деревянные таблички с именами основателей школы. Учитель на церемонии занимал место по правую сторону от камидза. По левую сторону располагались старшие ученики, Новичок произносил слова клятвы верности, затем расписывался кровью в «журнале», после чего преподносил учителю символический «подарок» – чаще всего деньги. В заключение учитель преподносил новичку чашку чая, которую следовало пригубить, посвятив ее душе основателя школы, при этом произнося священную формулу: «Почитаю великих мастеров почивших, мастеров живущих и моего учителя». Затем вновь принятый ученик наливал еще одну чашку и преподносил ее учителю со словами: «Склоняюсь под ветром». Тот принимал чашку со словами: «С каждым шагом – новых успехов!». С этого момента ученик считался членом большой семьи, во главе которой стоял Учитель.

Чтобы быть принятым в школу каратэ, ученик должен убедить учителя, что он обладает достаточной силой характера; необходимо также формальное представление ученика учителю кем-либо, кому последний безоговорочно доверяет.

В российских школах каратэ отбор учеников в основном проходит по рекомендации самих занимающихся, которые приглашают знакомых под свое поручительство. Производится набор также и по объявлению в средствах массовой информации. Многих приводят в зал родители.

При приеме в школу каратэ ученик в установленном порядке предоставляет медицинскую справку о состоянии здоровья.

На первом этапе отбора проводится массовый просмотр контингентов детей с целью их ориентации на занятия каратэ. Принимаются в секции люди любого возраста, желательно с 10-12 лет.

В нашей стране существует бесчисленное множество тренировочных залов для обучения каратэ. Хотя и мало похожи школьные спортивные залы на настоящие японские додзё, по мере возможности традиции сохраняются и здесь.

В годы зарождения каратэ на Окинаве не существовало определенных залов для тренировок учеников. Ученик сам, не привлекая особого внимания, приходил в дом учителя и мог заниматься хоть до рассвета. И только когда каратэ было введено в учебных заведениях, появились залы для занятий (додзё), тренировочные группы и определенные временные рамки для тренировок.

3.3.1. Додзё

Додзё -это помещение для занятий каратэ; «место, где постигается Путь»; «храм боевого искусства, где возносятся молитвы»; место встречи с Истиной.

Изначально понятие додзё было связано с храмами и религиозными сектами. Это были места, где монахи и другие священнослужители практиковались в своей вере. Позднее слово додзё стало применяться к местам, где изучали другие, не связанные напрямую с религией науки – фехтование, каллиграфию, каратэ и другие дисциплины. Если учесть склонность японского общества к подчинению правилам и порядку, то становится неудивительным, что японцы использовали модель монастырской дисциплины в качестве образца для обучения светским наукам в своих школах.

Другой важный вклад, который внесло додзё – это этика воинского братства. Для того, чтобы люди смогли выдержать невероятный стресс поединка, необходимы интенсивные тренировки. Поэтому все воины подчинялись кодексу, который не терпит бунта. Члены братства при этом сами поддерживали определенную систему и порядок.

Додзё – это храм духа, человеческого и божественного духа, который присутствует во всем во Вселенной. Додзё того или иного стиля каратэ должно поддерживать строгость и дисциплину воинского общества, поскольку каратэ – это будо, путь воина. Необходимыми элементами додзё являются обязательства, сотрудничество, дисциплина, порядок, вежливость и вера в ту цель, к которой стремятся члены додзё. Как же проявляются эти элементы на практике? Во-первых, занимающиеся в додзё должны разделять ответственность по уходу и присмотру за додзё, за благополучие додзё и друг друга. Додзё – это не спортивный зал, для уборки которого нанимают специальных людей. Занимающиеся в додзё должны рассматривать его уборку как духовное упражнение; состояние додзё отражается на внутреннем состоянии самих учеников. Практикуемое в додзё сотрудничество не означает демократию. Цепь подчинения и смиренности, подкрепляемая взаимным уважением, должна проходить по всей иерархии додзё, начиная от сэнсея и далее через старших (сэмпай) и младших (кохай) учеников. Старшие ученики должны подавать хороший пример младшим, поддерживать и усиливать учение своего сэнсея. В большом додзё сэнсей не может уделить внимание каждому ученику в отдельности. Убедиться в том, что младшие ученики учатся правильно и в додзё идет необходимая работа – это обязанность старших учеников. Младшие ученики должны уважать старших, не возражать и не сопротивляться инструктажу с их стороны. В свою очередь, старшие должны вести себя так, чтобы заслужить уважение и не пользоваться своим положением для унижения младших. Иерархия в додзё не означает, что вы не должны проявлять уважения ко всем остальным людям.

В Японии татами – это поверхность, покрытая несколькими матами, сделанными из покрытых парусиной или непокрытых циновок из рисовой соломы (токо), травяных или тростниковых циновок (и-омотэ). Каждый мат составляет примерно 3 фута (91 см) в ширину, 6 футов (183 см) в длину, 2 дюйма (5 см) в толщину. Несколько таких татами, положенных вместе, обеспечивают самую гладкую из возможных поверхность. В современных додзё практикуется простой деревянный пол спортивного зала или маты.

В соответствии с религиозными традициями культа Синто в додзё у противоположной от входа стены обитают Ками или же Божества, а также духи великих мастеров каратэ. Там оборудуется специальное место, называемое КАМИДЗА, своего рода обитель духов митама. Духовность наполняет атмосферу додзё и физически сконцентрирована в камидза (или синдэне), которая идентична алтарю (ками дана) в синтоистских храмах.

Справа от центра располагается место, которое также называется камидза и является местом расположения высших мастеров каратэ, почетных гостей. В центре стены за этим местом обычно помещается портрет основателя стиля или философское высказывание (гаку). В Японии верхнее место обозначается возвышением, где размещены эмблемы, мечи, барабаны для церемоний.

Слева же от центрального «алтаря» находится СИМОДЗА, где располагаются мастера низкого ранга. На противоположной стене висят (нафуда какэ) – деревянные дощечки с фамилиями мастеров и учеников, занимающихся в зале, портреты Учителей, Дипломы и изречения великих мастеров прошлого.

Ученики обычно выстраиваются или садятся в нижнем месте в соответствии с квалификационными разрядами, ученики с более высокой степенью мастерства располагаются на верхней стороне, или дзё сэки, то есть на левой стороне камидза. Впереди ряда стоит или сидит сэмпай (старший ученик).

При входе и выходе из додзё все мастера и ученики выполняют поклон в сторону камидза. Ученики при этом интуитивно развивают правильное состояние сознания во время тренировок с помощью тонкого влияния камидза. Поэтому в додзё не должно быть ничего выставленного напоказ, что могло бы отвлечь сознание и противоречить атмосфере духовности.

Учитель в додзё имеет высшую власть, которую он применяет в соответствии с установленными формальными правилами поведения (ритуала); ученики должны подчиняться всем этим формальностям, изучать их и повторять то, что делают старшие ученики.

Понятие «этикет каратэ» включает в себя исторически сложившиеся японские обычаи, традиции, нормы поведения и морали, которые соответствуют духу и принципам каратэ. Все, начиная с правил ношения одежды и кончая порядком проведения поединков, имеет свой регламент, во всех школах каратэ он строго выполняется.

Изначально понятие додзё было связано с храмами и религиозными сектами. Это были места, где монахи и другие священнослужители практиковались в своей вере. Позднее слово додзё стало применяться к местам, где изучали другие, не связанные напрямую с религией науки – фехтование, каллиграфию, каратэ и другие дисциплины. Если учесть склонность японского общества к подчинению правилам и порядку, то становится неудивительным, что японцы использовали модель монастырской дисциплины в качестве образца для обучения светским наукам в своих школах.

Другой важный вклад, который внесло додзё – это этика воинского братства. Для того, чтобы люди смогли выдержать невероятный стресс поединка, необходимы интенсивные тренировки. Поэтому все воины подчинялись кодексу, который не терпит бунта. Члены братства при этом сами поддерживали определенную систему и порядок.

Додзё – это храм духа, человеческого и божественного духа, который присутствует во всем во Вселенной. Додзё того или иного стиля каратэ должно поддерживать строгость и дисциплину воинского общества, поскольку каратэ – это будо, путь воина. Необходимыми элементами додзё являются обязательства, сотрудничество, дисциплина, порядок, вежливость и вера в ту цель, к которой стремятся члены додзё. Как же проявляются эти элементы на практике? Во-первых, занимающиеся в додзё должны разделять ответственность по уходу и присмотру за додзё, за благополучие додзё и друг друга. Додзё – это не спортивный зал, для уборки которого нанимают специальных людей. Занимающиеся в додзё должны рассматривать его уборку как духовное упражнение; состояние додзё отражается на внутреннем состоянии самих учеников. Практикуемое в додзё сотрудничество не означает демократию. Цепь подчинения и смиренности, подкрепляемая взаимным уважением, должна проходить по всей иерархии додзё, начиная от сэнсея и далее через старших (сэмпай) и младших (кохай) учеников. Старшие ученики должны подавать хороший пример младшим, поддерживать и усиливать учение своего сэнсея. В большом додзё сэнсей не может уделить внимание каждому ученику в отдельности. Убедиться в том, что младшие ученики учатся правильно и в додзё идет необходимая работа – это обязанность старших учеников. Младшие ученики должны уважать старших, не возражать и не сопротивляться инструктажу с их стороны. В свою очередь, старшие должны вести себя так, чтобы заслужить уважение и не пользоваться своим положением для унижения младших. Иерархия в додзё не означает, что вы не должны проявлять уважения ко всем остальным людям.

В Японии татами – это поверхность, покрытая несколькими матами, сделанными из покрытых парусиной или непокрытых циновок из рисовой соломы (токо), травяных или тростниковых циновок (и-омотэ). Каждый мат составляет примерно 3 фута (91 см) в ширину, 6 футов (183 см) в длину, 2 дюйма (5 см) в толщину. Несколько таких татами, положенных вместе, обеспечивают самую гладкую из возможных поверхность. В современных додзё практикуется простой деревянный пол спортивного зала или маты.

В соответствии с религиозными традициями культа Синто в додзё у противоположной от входа стены обитают Ками или же Божества, а также духи великих мастеров каратэ. Там оборудуется специальное место, называемое КАМИДЗА, своего рода обитель духов митама. Духовность наполняет атмосферу додзё и физически сконцентрирована в камидза (или синдэне), которая идентична алтарю (ками дана) в синтоистских храмах.

Справа от центра располагается место, которое также называется камидза и является местом расположения высших мастеров каратэ, почетных гостей. В центре стены за этим местом обычно помещается портрет основателя стиля или философское высказывание (гаку). В Японии верхнее место обозначается возвышением, где размещены эмблемы, мечи, барабаны для церемоний.

Слева же от центрального «алтаря» находится СИМОДЗА, где располагаются мастера низкого ранга. На противоположной стене висят (нафуда какэ) – деревянные дощечки с фамилиями мастеров и учеников, занимающихся в зале, портреты Учителей, Дипломы и изречения великих мастеров прошлого.

Ученики обычно выстраиваются или садятся в нижнем месте в соответствии с квалификационными разрядами, ученики с более высокой степенью мастерства располагаются на верхней стороне, или дзё сэки, то есть на левой стороне камидза. Впереди ряда стоит или сидит сэмпай (старший ученик).

При входе и выходе из додзё все мастера и ученики выполняют поклон в сторону камидза. Ученики при этом интуитивно развивают правильное состояние сознания во время тренировок с помощью тонкого влияния камидза. Поэтому в додзё не должно быть ничего выставленного напоказ, что могло бы отвлечь сознание и противоречить атмосфере духовности.

Учитель в додзё имеет высшую власть, которую он применяет в соответствии с установленными формальными правилами поведения (ритуала); ученики должны подчиняться всем этим формальностям, изучать их и повторять то, что делают старшие ученики.

Понятие «этикет каратэ» включает в себя исторически сложившиеся японские обычаи, традиции, нормы поведения и морали, которые соответствуют духу и принципам каратэ. Все, начиная с правил ношения одежды и кончая порядком проведения поединков, имеет свой регламент, во всех школах каратэ он строго выполняется.

3.3.2. Этикет додзё

Этикет – установленный порядок, соблюдение определенных норм поведения. Это форма правильного поведения в формальной обстановке.

Вежливость и строгие правила этикета были обязательны во всех додзё, вне зависимости от изучаемой дисциплины. Ведь любое закрытое общество становится неприемлемым без вежливости и уважения к своим членам. Формальные правила этикета помогают человеку сохранить правильное поведение, если он начинает терять контроль над собой. Додзё в боевых искусствах, создавая специфические условия для бойцов, оказывает дополнительное влияние на их вежливое и рыцарское поведение. Соблюдение приличий усиливает внутренний порядок занимающегося каратэ человека. Так что этикет и правила додзё – не простые формальности. Они создают условия, необходимые для хорошей тренировки. Легко представить, сколько травм могли бы получить ученики на занятиях, не будь строгих правил этикета.

Вежливость и строгие правила этикета были обязательны во всех додзё, вне зависимости от изучаемой дисциплины. Ведь любое закрытое общество становится неприемлемым без вежливости и уважения к своим членам. Формальные правила этикета помогают человеку сохранить правильное поведение, если он начинает терять контроль над собой. Додзё в боевых искусствах, создавая специфические условия для бойцов, оказывает дополнительное влияние на их вежливое и рыцарское поведение. Соблюдение приличий усиливает внутренний порядок занимающегося каратэ человека. Так что этикет и правила додзё – не простые формальности. Они создают условия, необходимые для хорошей тренировки. Легко представить, сколько травм могли бы получить ученики на занятиях, не будь строгих правил этикета.