импорт/экспорт унаследованных нестандартных форматов (в базовую поставку входит модуль только для Microsoft Office), а также плоско-текстовых и гипертекстовых форматов;

встроенный макроязык;

автоматическую нумерацию элементов, оглавления и указатели;

... (назовите сами).

За подробностями отсылаю к[82].

Интересное, однако, начинается, когда мы посмотрим на OW «с изнанки». Файлы с расширением имени «.sfx», создаваемые им — это PKZIP-архивы, содержащие (в простейшем случае) набор XML-файлов, соответствующих (в терминах XML) манифесту, содержанию документов, определению стилей и значениям текущих настроек.

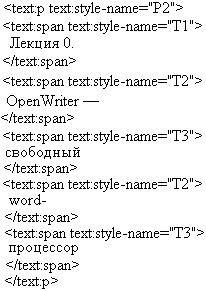

Заглянем в файл с содержанием (content.xml). Даже не зная XML, и лишь ориентируясь в синтаксисе языка разметки, можно понять, что файл содержит сначала определения стилей, использованных в документе (даже «жесткое» форматирование имитируется в OW путем создания неявных стилей), а затем размеченного указаниями на эти стили текста. Смотрите, заголовок статьи размечен так (Рис. 4-3).

Теперь content.xml может обрабатываться любым XML-инструментом уже без использования «OO.o». Его можно преобразовать в HTML или проиндексировать, вывести на печать, просмотреть браузером, поддерживающим XML. Произвольные определения документов напрямую пока браузерами не поддерживаются, однако текст (неформатированный) можно уже сегодня просмотреть, просто открыв content.xml в «Мозилла» или другом браузере, поддерживающем XML.

4.2 Редактор электронных таблиц «OpenCalc»

4.3 Редактор векторной графики «OpenDraw»

Всякий, впервые сталкивающийся с компьютером, уже в самом начале обучения (если курс специально не построен так, чтобы ограничиться на первых порах программами с текстовым или псевдографическим интерфейсом), скорее всего, встретится с графическим терминалом, отображающим различные графические элементы (включая и текстовую информацию, также отображающуюся в графическом режиме средствами компьютерной графики).

Элементарная обработка (создание и редактирование) изображений (как векторных, так и растровых) входит в число приложений, перечисленных в «Обязательном минимуме содержания образования по информатике»[81] в качестве обязательных к освоению в курсе средней школы.

Предметность обучения предполагает, что учащийся «узнает» в создаваемых или редактируемых им картинках при изучении обработки изображений подобие уже знакомых ему элементов графических интерфейсов. Чтобы это счастливое узнавание произошло, представляется целесообразным включить некоторые первоначальные сведения о компьютерной графике уже во введение в предмет, которым начинается его изучение. К сожалению, не все учебники это реализуют, поэтому преподавателю могут потребоваться некоторые дополнительные усилия, но, на самом деле, небольшие, поскольку наглядный материал «под рукой» в любом компьютерном классе.

Способы кодирования графических данных делятся на две категории: растровый (точки равномерно размеченного прямоугольника) и векторный (описания линий и фигур, составляющих изображение).

Например, растровое изображение окружности может быть таким: «заполняем квадрат 5х5: белая точка (Б), черная точка (Ч), Ч, Ч, Б, Ч, Б, Б, Б, Ч, Ч, Б, Б, Б, Ч, Ч, Б, Б, Б, Ч, Б, Ч, Ч, Ч, Б». (Более умные «форматы со сжатием», возможно, позволят сократить запись до чего-нибудь, подобного: «заполняем квадрат 5х5: Б, 3Ч, Б, 3(Ч, 3Б, Ч), Б, 3Ч, Б», а то и еще более компактно, но суть не в этом).

Векторное ее изображение совсем другое: «черная окружность с центром в (3,3), радиусом 2 и толщиной линии 1».

Важно понимать, что большинство компьютерных графических устройств сегодня — и терминалы, и сканеры, и принтеры — по своей природе растровые. Исключение составляют только графопостроители (плотерры) и редко доступные в учебных условиях их промышленные «кузены» (такие, как фрезерный станок с числовым управлением).

Соответственно, изображение, вне зависимости от его собственной природы (векторной или растровой), будет при отображении преобразовано в растр и доступно человеческим чувствам в растровой форме (даже если растр почти незаметен, как на дисплеях с высоким разрешением, или вообще имеет сетку ниже порога восприятия, как при печати на качественных струйных или лазерных принтерах). И указанные два способа вполне могут привести к неотличимому результату.

Разница может проявиться тогда, когда мы начнем обрабатывать элементы изображения.

Векторное изображение может без ущерба масштабироваться (увеличиваться или уменьшаться), причем эта операция обратима. В приведенном примере мы можем без труда увеличить векторную окружность в пять раз: «черная окружность с центром в (15,15), радиусом 10 и толщиной линии 5», и она останется окружностью.

А вот растровое изображение при увеличении обнаружит лишь свой растр в увеличенном виде (и на окружность наш пример похож уже будет мало). Более того, операция уменьшения (или увеличения в нецелое число раз) растрового изображения уже не является обратимой: информация при осуществлении такой операции безвозвратно теряется.

Кроме того, векторное изображение, содержащее более одного элемента (например, изображение двух пересекающихся окружностей), может быть разъято на элементы без каких-либо потерь. С растровым изображением такое, в общем случае, невозможно: программа «не знает» об элементах изображения и о принадлежности тех или иных точек отдельным элементам.

В общем случае, векторное кодирование хорошо подходит для работы с чертежами, схемами, картами, диаграммами, графиками и т.п., а растровое — для обработки фотографий и рисунков. Векторное изображение может быть без ущерба для восприятия преобразовано в растр, в то время, как обратное преобразование в общем случае проблематично (хотя есть программы, позволяющие с той или иной точностью распознавать графические образы). Векторное кодирование часто компактнее растрового, но его отображение требует больших вычислительных ресурсов[71].

Пример, который всегда перед глазами пользователя компьютера — шрифты. Когда точно известен масштаб, в котором будет отображаться текст, часто используются растровые («фиксированные») шрифты, представляющие собой набор растровых изображений отдельных букв и других символов используемого алфавита (например, растровые шрифты используются видеокартой, работающей в текстовом режиме, но также часто и как элемент графического интерфейса). Их применение позволяет отображать символы с недостижимой иным способом четкостью, но, если нужно более одного размера шрифта, потребуется трудоемкая работа по разработке нескольких таких шрифтов.

Когда необходимо свободное масштабирование шрифтов, используются векторные шрифты (на самом деле, большинство масштабируемых шрифтов — это библиотеки программ, «рисующих» соответствующие буквы, часто — с учетом важности их отдельных элементов для восприятия; но разница в данном случае несущественна). Качество отображения мелкого кегля или на экране с низкой разрешающей способностью у них ниже, но они универсальнее.

Прочие элементы графических пользовательских интерфейсов также используют как векторную (большинство органов управления и большинство элементов оформления окон), так и растровую (пиктограммы-«значки») графику.

Из множества свободных программ, предназначенных для редактирования векторно-графических файлов, разумные потребности большинства учебных курсов может удовлетворить любая из следующих:

очень простой векторный редактор Xfig для оконной системы XFree86,

sodipodi (обычно поставляется со всеми операционными системами, включающими среду «Гном»),

Kontour (компонент популярного «офисного» пакета KOffice)

и, наконец,

«OpenDraw» (входящая в пакет «OpenOffice.org»).

Рекомендуется при возможности хотя бы вкратце ознакомиться с каждой из них, чтобы понять, какая лучше подходит для конкретного учебного курса. В этом разделе далее будет обсуждаться «OpenDraw», исходя из уже описанных преимуществ, но это ни в коей мере не означает непригодность для учебных целей прочего из перечисленного.

Как и остальные компоненты пакета «OO.o», «OpenDraw» использует в качестве «родного» формата специально разработанное XML-приложение (об XML и о том, почему ориентация на этот стремительно набирающий популярность формат данных важна при выборе учебных программ, см. раздел 4.1).

Этот пакет доступен для популярных стандартных («ГНУ/Линукс», «Солярис») и нестандартных («Майкрософт Уиндоуз») операционных систем и прилично (хотя и не идеально) локализован.

Самым же существенным недостатком «OpenDraw» являются относительно высокие требования к аппаратным ресурсам, поэтому его использование затруднительно на старых или маломощных компьютерах (для комфортной работы над несложными учебными упражнениями должно быть достаточно Intel P-II, Celeron или K6-2 с частотой от 500 МГц или G3 с частотой от 350 МГц при памяти от 64 MБ). Если нужна демонстрация векторно-графических возможностей на таких компьютерах, мы рекомендуем sodipodi или еще более «легкую» XFig.

Сохранение в «чужих» векторных форматах (экспорт) на сегодня реализовано только для ранних версий предшественника «OpenOffice.org» пакета StarOffice (и StarDraw как отдельной программы). Зато импорт (чтение «чужих» форматов) возможен не только из универсальных векторных форматов, но и из DXF, используемого в популярных системах автоматизированного проектирования (САПР).

«OpenDraw» также позволяет экспортировать рисунок во многие растровые форматы или в гипертекстовую страницу.

Следует понимать, что StarDraw, на основе которого разработана программа, задумывалась как «офисный» графический редактор, прежде всего предназначенный для создания и редактирования графических элементов оформления документооборота (сопровождающих документы рисунков, карт, диаграмм, графиков и пр.). Поэтому действия, типичные для такой работы, максимально облегчены и «вынесены на первый план», и «OpenDraw» содержит массу готовых деталей, широко употребимых в «офисной» графике (например, готовых стрелок и множества соединительных линий, часто используемых в таких случаях). Для технического черчения и схемотехники «OpenDraw» не приспособлена (хотя при случае в ней можно создать простой чертеж или электронную схему).

Документ «OpenDraw» называется «рисунком», что несколько дезориентирует, поскольку на самом деле он может содержать целую «пачку» отдельных изображений, называемых слайдами. Каждый слайд, в свою очередь, может содержать один или более слоев .

Рисунок сохраняется в файле, который технически представляет собой PKZip-архив, включающий стилевые определения и собственно содержание документа на языке XML. Какой-либо инструментарий, специально предназначенный для обработки «OpenDraw» XML, нам не известен.

встроенный макроязык;

автоматическую нумерацию элементов, оглавления и указатели;

... (назовите сами).

За подробностями отсылаю к[82].

Интересное, однако, начинается, когда мы посмотрим на OW «с изнанки». Файлы с расширением имени «.sfx», создаваемые им — это PKZIP-архивы, содержащие (в простейшем случае) набор XML-файлов, соответствующих (в терминах XML) манифесту, содержанию документов, определению стилей и значениям текущих настроек.

Заглянем в файл с содержанием (content.xml). Даже не зная XML, и лишь ориентируясь в синтаксисе языка разметки, можно понять, что файл содержит сначала определения стилей, использованных в документе (даже «жесткое» форматирование имитируется в OW путем создания неявных стилей), а затем размеченного указаниями на эти стили текста. Смотрите, заголовок статьи размечен так (Рис. 4-3).

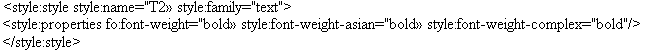

Рис. 4-3

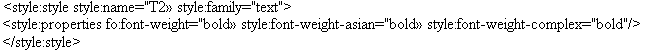

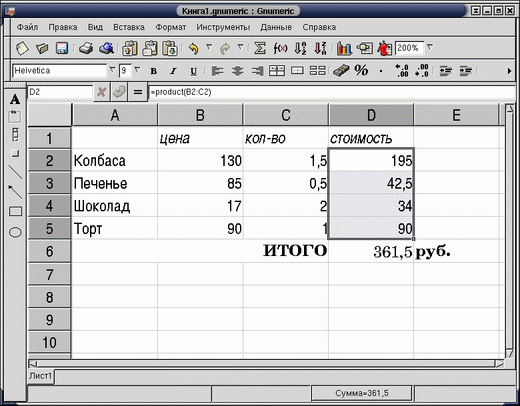

Понятно, что для форматирования использован один стиль абзаца «P2» и три стиля символов «T1», «T2» и «T3». Выше, в определениях стилей можно найти, что, допустим, «T2» — это стиль, определенный на Рис. 4-4.

Рис. 4-4

То есть «текстовый» (символьный) стиль, предполагающий набор и отображение полужирным шрифтом.Теперь content.xml может обрабатываться любым XML-инструментом уже без использования «OO.o». Его можно преобразовать в HTML или проиндексировать, вывести на печать, просмотреть браузером, поддерживающим XML. Произвольные определения документов напрямую пока браузерами не поддерживаются, однако текст (неформатированный) можно уже сегодня просмотреть, просто открыв content.xml в «Мозилла» или другом браузере, поддерживающем XML.

4.2 Редактор электронных таблиц «OpenCalc»

Слово «компьютер», означающее буквально «вычислитель» и восходящее к лат. computare, сегодня не нуждается в переводе: повсеместно им обозначают электронные вычислительные машины, и оно понятно даже носителям языков, в которых для компьютера есть собственное слово. Однако в английском, из которого оно и начало свое распространение, это слово имеет и более ранее значение: человек, занятый вычислениями.

Парадоксально, но сколько-нибудь систематического исследования вопроса о динамике совокупной «вычислительной мощи», которыми располагало человечество до появления автоматических вычислителей, в мировой литературе не существует (по крайней мере, с ходу не находится), хотя само содержание общематематического образования и профессиональной подготовки до сих пор наполнено, наряду с теоретическими сведениями о природе и свойствах математических объектов, вполне прагматическими приемами, способами, методами эффективного ручного счета.

Такое исследование будет непростым предприятием, учитывая, что в большинстве случаев вычисления были не отдельной профессией, а частью других профессиональных занятий. Бухгалтер, инженер, техник затрачивали существенные усилия на проведение расчетов, являющихся частью их повседневной работы. Компьютер меняет все это: от профессионала по-прежнему требуется умение применить способ расчета, но сами «вычислительные объемы» выполняются все более и более автоматизированно.

Лишь в относительно небольшом количестве случаев такие вычисления можно сделать полностью автоматическими и централизованными, свалить их на «числомолотилки», а в большинстве случаев расчеты должны проводиться уместно, в том месте и в тот момент, когда это необходимо. Иными словами, от все большего количества профессионалов ожидается умение программировать вычисления.

«Программирование» здесь употреблено не в узком значении, связанном с определенной профессиональной деятельностью, использованием специальных систем нотаций и интеллектуальной дисциплины, а в самом широком, совпадающем с этимологией слова. «Программировать» означает буквально всего лишь «прописывать наперед» те действия, которые должны быть выполнены.

«Убойное приложение» ПК

У маркетологов есть такое сленговое выражение: «убойное применение», или «убойное приложение» (killer application). Оно означает то применение какой-либо многофункциональной в своей основе вещи, которое формирует основную долю спроса на нее и превращает ее из модной новинки в массовый товар.

Появившийся на рубеже семидесятых и восьмидесятых, в сравнении с «настоящим» дорогим компьютером дешевый ПК был всем плох, кроме одного: он быстро выводил данные на экран.

Нужно вспомнить, что в те времена относительно дешевые алфавитно-цифровые терминалы соединялись с машиной последовательными интерфейсами (RS-232), скорость передачи данных по которым обычно измерялась в сотнях знаков в секунду, иногда в тысячах. Гораздо быстрее обменивались данными X-терминалы, включенные в сеть, но это оборудование другого класса, стоившее совсем других денег.

«Терминал» персонального компьютера — это (не считая клавиатуры и «мыши») адаптер, интегрированный на системной плате или вставленный в разъем шины с параллельной передачей сигнала со скоростью, как минимум в сотни раз превышающей пропускную способность последовательного интерфейса, а на монитор, находящийся всего в десятках сантиметров от компьютера, сигнал передается по аналоговому кабелю.

Даже на ранних ПК вывод данных на экран был, в масштабах человеческого восприятия, мгновенным (если не «тормозила», конечно, сама программа). Это позволило относительно дешево реализовать различные приложения, сама идея которых в том, чтобы представить пользователю «живую» презентацию каких-либо данных. К числу таких приложений относится полноэкранное редактирование текстов и, в особенности, работа с электронными таблицами. Электронные таблицы — по большому счету, единственное приложение компьютера, которое было придумано для ПК и впервые реализовано на ПК. Сегодня, разумеется, благодаря многократно возросшей скорости передачи данных, редакторами электронных таблиц можно пользоваться в компьютерных системах и сетях практически любой топологии (упомянутый ниже KSpread без проблем заработал на карманном компьютере Sharp Zaurus).

Программирование особого рода

Мы придерживаемся отнюдь не общепризнанной точки зрения, согласно которой популярность электронных таблиц как делового приложения компьютера, обусловлена именно простотой решения задач, требующих программирования.

Электронная таблица — это двумерный массив, каждый элемент (ячейка) которого может содержать либо значение, либо выражение (формулу), причем выражения в качестве связанных переменных могут содержать ссылки на другие ячейки. (Можно считать значение (константу) частным случаем формулы, однако по историческим и эргономическим соображениям синтаксис этих сущностей различен. Значения, к которым приводятся ячейки, содержащие формулу «=100» (если, как во всех известных нам системах управления электронными таблицами, синтаксис формулы предполагает «=» в первой позиции) и константу 100, равны.)

По сути дела, электронная таблица предполагает использование простого функционального языка программирования (точнее, современные системы управления электронными таблицами как правило реализуют язык формул, функциональный в своей основе, но с элементами инфиксной нотации, т.е. с возможностью вместо «=функция1(функция2((сумма(а; произведение(b;c)))))» написать чуть короче: «=функция1(функция2(a+b*c))»).

Синтаксис этого языка очевиден для всех, кому ясно, что такое формула в обычном математическом понимании. Кроме того, форма электронной таблицы снимает с пользователя-«программиста» заботу об организации данных (их организует сама таблица, и вместо имен переменных можно использовать координаты ячеек), о вводе-выводе и о связывании отдельных конструкций в программу (вычисление формул происходит по мере необходимости).

Таким образом, с помощью электронных таблиц в учебный курс информатики можно вводить «нулевую степень программирования», объясняя, что такое выражение и переменная, но откладывая на потом то, от чего можно абстрагироваться (сущности, перечисленные в предыдущем абзаце, и другие, более сложные).

Свободные редакторы электронных таблиц

Пробежавшись по каталогам свободных программ (таким, как «кузница кода» Sourceforge, содержащая тысячи проектов), можно обнаружить более двух десятков программ в категории «электронные таблицы». Большинство из них — незавершенные или более или менее законченные учебные проекты. Работу с электронными таблицами можно, видимо, считать зрелым персонально-компьютерным приложением: оказывается, за полгода-год один программист в состоянии реализовать (разумеется, опираясь на существующие библиотеки) до 90% функциональности, свойственной лидирующим программам в этой категории.

Однако знакомство с содержанием коммуникации на форумах поддержки позволяет предположить, что реальную широкую пользовательскую аудиторию получили три свободных проекта:

«OpenCalc» — электронно-табличный компонент уже знакомого нам по предыдущим разделам интегрированного прикладного делового пакета «OpenOffice.org»;

KSpread — компонент еще одного конкурирующего пакета под названием KOffice, который мы пока обходим вниманием. KSpread сегодня также не будет нами рассматриваться, но по чисто техническим причинам. Ничего плохого мы о нем сказать не можем. И, наконец,

Gnumeric — компонент слабоинтегрированного пакета (или, скорее, собрания программ) «Гном» Office, не слишком популярного в России из-за хронических сложностей с кириллической письменностью, свойственных word-процессорному его компоненту, Abiword. Сразу отметим, что, в отличие от последнего, Gnumeric «русофобией» не страдает.

Упомянутое выше слово — зрелость самого приложения — ключевая характеристика. Набор ожиданий пользователя, в общем-то, известен, причем не только в части функциональности, но и в части основных эргономических характеристик программы: помимо богатых выразительных возможностей самих функций, для работы с электронными таблицами важна т.н. «остенсивная» операторика, иными словами, возможность «показать пальцем» на объект, с которым нужно произвести те или иные действия. Например, «суммировать значения вот этих ячеек», а не «... ячеек с A5 по D5». В большей, чем в других приложениях, мере очевидны эвристики, которые должны реализовываться программой в качестве «подсказок»; например, если в ячейку, завершающую длинный столбец чисел, пользователь намерен ввести формулу, скорее всего он суммирует значения, а если он начал ряд «1 2 3» или «январь, февраль, март», скорее всего, он продолжит его достаточно прямолинейно.

За две недели автор (в обычной жизни не пользующийся этим классом программ), проверяя свои впечатления, «играл» с четырьмя подобными системами, пытаясь решать несложные задачки, которые обычно он решает (ввиду специфики личного профиля навыков) с помощью СУБД, включая 1) элементарные инженерные расчеты (расход материалов и жесткость корпусной мебели), 2) бюджетирование небольшого проекта, 3) бюджетирование личных расходов. Под горячую руку попали и 4) три задачки из учебника алгебры за 11 класс, две из которых даже удалось с ходу решить.

Тем не менее, если бы автору предстояло регулярно работать с электронными таблицами, скорее всего, его выбор пал бы на сравнительно «серенькую» «OpenCalc» из-за единства интерфейса и интегрированности с «OpenWriter» и «OpenDraw», которыми он пользуется регулярно.

Как и остальные упомянутые программы (за исключением Microsoft Excel), «OpenCalc» определяет особое приложение языка разметки XML, которое и используется для хранения рабочих книг (почему-то workbook переводится как «рабочая книга», хотя вообще-то это обычная «тетрадь») с подшитыми в них листами электронных таблиц. Как и остальные компоненты «OpenOffice.org», «OpenCalc» упаковывает XML-файл с содержимым (а также ряд вспомогательных файлов) в PKZIP-архив, который и является единицей хранения документа. (О важности стандартизации языков представления данных в «офисных» приложениях мы подробно говорили в разделе 4.1, к каковому и отсылаем читателя.)

Кроме «родного» формата, «OpenCalc» «понимает» распространенный формат, используемый Microsoft Excel разных версий, экспортирует данные в DIF (Data Interchange Format), форматы ранних версий StarCalc, потомком которых она является, SYLK, импортирует — также из форматов dBase и Lotus 1-2-3. Книгу (workbook) можно с очень приличным качеством экспортировать в гипертекст (html 3.2).

Текущая версия (1.0) «OpenCalc» позволяет работать с отдельными таблицами (листами) размером до 255 столбцов (пронумерованных буквами и двухбуквенными сочетаниями, от A до IV) на 32000 строк (пронумерованных числами), чего вполне достаточно для большинства офисных применений и уж, во всяком случае, для любых разумных учебных задач. «OpenCalc» допускает абсолютную и относительную адресацию ячеек и их диапазонов.

В «OpenCalc» поддерживается типизация данных с возможностью их интерпретации как чисел, денежных сумм, дат, времени, логических значений и, наконец, просто текста. Возможны и определяемые пользователем типы. Для некоторых типов определены различные форматы представления, задающие способ их отображения или печати. В случае, если ячейка содержит формулу, ее результат также может быть типизован.

Библиотека функций OCalc достаточно компактна — их около трех с половиной сотен. Она разбита на ряд категорий: управление БД, работа с датами и временем, финансы, статистика и т.п. Имеются средства расширения этого набора.

«OpenCalc» реализует такие средства, как:

автозаполнение однородных рядов данных;

именование ячеек и их групп;

сортировка и фильтрация;

построение графиков и диаграмм.

Мощный механизм стилей оформления, свойственный всем компонентам пакета «OO.o», доступен и в «OpenCalc». Стили оформления могут определяться для отдельных ячеек, их совокупностей, листов и рабочих книг в целом, а также для включаемых элементов, таких как текст или иллюстрации (в том числе, графики и диаграммы).

Парадоксально, но сколько-нибудь систематического исследования вопроса о динамике совокупной «вычислительной мощи», которыми располагало человечество до появления автоматических вычислителей, в мировой литературе не существует (по крайней мере, с ходу не находится), хотя само содержание общематематического образования и профессиональной подготовки до сих пор наполнено, наряду с теоретическими сведениями о природе и свойствах математических объектов, вполне прагматическими приемами, способами, методами эффективного ручного счета.

Такое исследование будет непростым предприятием, учитывая, что в большинстве случаев вычисления были не отдельной профессией, а частью других профессиональных занятий. Бухгалтер, инженер, техник затрачивали существенные усилия на проведение расчетов, являющихся частью их повседневной работы. Компьютер меняет все это: от профессионала по-прежнему требуется умение применить способ расчета, но сами «вычислительные объемы» выполняются все более и более автоматизированно.

Лишь в относительно небольшом количестве случаев такие вычисления можно сделать полностью автоматическими и централизованными, свалить их на «числомолотилки», а в большинстве случаев расчеты должны проводиться уместно, в том месте и в тот момент, когда это необходимо. Иными словами, от все большего количества профессионалов ожидается умение программировать вычисления.

«Программирование» здесь употреблено не в узком значении, связанном с определенной профессиональной деятельностью, использованием специальных систем нотаций и интеллектуальной дисциплины, а в самом широком, совпадающем с этимологией слова. «Программировать» означает буквально всего лишь «прописывать наперед» те действия, которые должны быть выполнены.

«Убойное приложение» ПК

У маркетологов есть такое сленговое выражение: «убойное применение», или «убойное приложение» (killer application). Оно означает то применение какой-либо многофункциональной в своей основе вещи, которое формирует основную долю спроса на нее и превращает ее из модной новинки в массовый товар.

Появившийся на рубеже семидесятых и восьмидесятых, в сравнении с «настоящим» дорогим компьютером дешевый ПК был всем плох, кроме одного: он быстро выводил данные на экран.

Нужно вспомнить, что в те времена относительно дешевые алфавитно-цифровые терминалы соединялись с машиной последовательными интерфейсами (RS-232), скорость передачи данных по которым обычно измерялась в сотнях знаков в секунду, иногда в тысячах. Гораздо быстрее обменивались данными X-терминалы, включенные в сеть, но это оборудование другого класса, стоившее совсем других денег.

«Терминал» персонального компьютера — это (не считая клавиатуры и «мыши») адаптер, интегрированный на системной плате или вставленный в разъем шины с параллельной передачей сигнала со скоростью, как минимум в сотни раз превышающей пропускную способность последовательного интерфейса, а на монитор, находящийся всего в десятках сантиметров от компьютера, сигнал передается по аналоговому кабелю.

Даже на ранних ПК вывод данных на экран был, в масштабах человеческого восприятия, мгновенным (если не «тормозила», конечно, сама программа). Это позволило относительно дешево реализовать различные приложения, сама идея которых в том, чтобы представить пользователю «живую» презентацию каких-либо данных. К числу таких приложений относится полноэкранное редактирование текстов и, в особенности, работа с электронными таблицами. Электронные таблицы — по большому счету, единственное приложение компьютера, которое было придумано для ПК и впервые реализовано на ПК. Сегодня, разумеется, благодаря многократно возросшей скорости передачи данных, редакторами электронных таблиц можно пользоваться в компьютерных системах и сетях практически любой топологии (упомянутый ниже KSpread без проблем заработал на карманном компьютере Sharp Zaurus).

Программирование особого рода

Мы придерживаемся отнюдь не общепризнанной точки зрения, согласно которой популярность электронных таблиц как делового приложения компьютера, обусловлена именно простотой решения задач, требующих программирования.

Электронная таблица — это двумерный массив, каждый элемент (ячейка) которого может содержать либо значение, либо выражение (формулу), причем выражения в качестве связанных переменных могут содержать ссылки на другие ячейки. (Можно считать значение (константу) частным случаем формулы, однако по историческим и эргономическим соображениям синтаксис этих сущностей различен. Значения, к которым приводятся ячейки, содержащие формулу «=100» (если, как во всех известных нам системах управления электронными таблицами, синтаксис формулы предполагает «=» в первой позиции) и константу 100, равны.)

По сути дела, электронная таблица предполагает использование простого функционального языка программирования (точнее, современные системы управления электронными таблицами как правило реализуют язык формул, функциональный в своей основе, но с элементами инфиксной нотации, т.е. с возможностью вместо «=функция1(функция2((сумма(а; произведение(b;c)))))» написать чуть короче: «=функция1(функция2(a+b*c))»).

Синтаксис этого языка очевиден для всех, кому ясно, что такое формула в обычном математическом понимании. Кроме того, форма электронной таблицы снимает с пользователя-«программиста» заботу об организации данных (их организует сама таблица, и вместо имен переменных можно использовать координаты ячеек), о вводе-выводе и о связывании отдельных конструкций в программу (вычисление формул происходит по мере необходимости).

Таким образом, с помощью электронных таблиц в учебный курс информатики можно вводить «нулевую степень программирования», объясняя, что такое выражение и переменная, но откладывая на потом то, от чего можно абстрагироваться (сущности, перечисленные в предыдущем абзаце, и другие, более сложные).

Свободные редакторы электронных таблиц

Пробежавшись по каталогам свободных программ (таким, как «кузница кода» Sourceforge, содержащая тысячи проектов), можно обнаружить более двух десятков программ в категории «электронные таблицы». Большинство из них — незавершенные или более или менее законченные учебные проекты. Работу с электронными таблицами можно, видимо, считать зрелым персонально-компьютерным приложением: оказывается, за полгода-год один программист в состоянии реализовать (разумеется, опираясь на существующие библиотеки) до 90% функциональности, свойственной лидирующим программам в этой категории.

Однако знакомство с содержанием коммуникации на форумах поддержки позволяет предположить, что реальную широкую пользовательскую аудиторию получили три свободных проекта:

«OpenCalc» — электронно-табличный компонент уже знакомого нам по предыдущим разделам интегрированного прикладного делового пакета «OpenOffice.org»;

KSpread — компонент еще одного конкурирующего пакета под названием KOffice, который мы пока обходим вниманием. KSpread сегодня также не будет нами рассматриваться, но по чисто техническим причинам. Ничего плохого мы о нем сказать не можем. И, наконец,

Gnumeric — компонент слабоинтегрированного пакета (или, скорее, собрания программ) «Гном» Office, не слишком популярного в России из-за хронических сложностей с кириллической письменностью, свойственных word-процессорному его компоненту, Abiword. Сразу отметим, что, в отличие от последнего, Gnumeric «русофобией» не страдает.

Упомянутое выше слово — зрелость самого приложения — ключевая характеристика. Набор ожиданий пользователя, в общем-то, известен, причем не только в части функциональности, но и в части основных эргономических характеристик программы: помимо богатых выразительных возможностей самих функций, для работы с электронными таблицами важна т.н. «остенсивная» операторика, иными словами, возможность «показать пальцем» на объект, с которым нужно произвести те или иные действия. Например, «суммировать значения вот этих ячеек», а не «... ячеек с A5 по D5». В большей, чем в других приложениях, мере очевидны эвристики, которые должны реализовываться программой в качестве «подсказок»; например, если в ячейку, завершающую длинный столбец чисел, пользователь намерен ввести формулу, скорее всего он суммирует значения, а если он начал ряд «1 2 3» или «январь, февраль, март», скорее всего, он продолжит его достаточно прямолинейно.

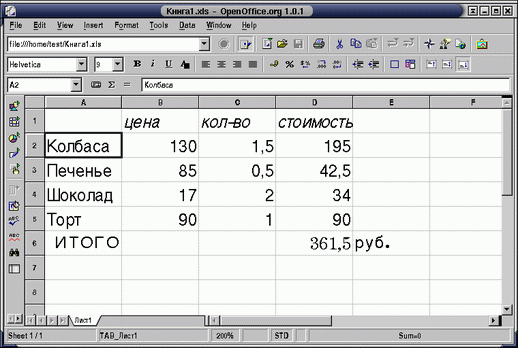

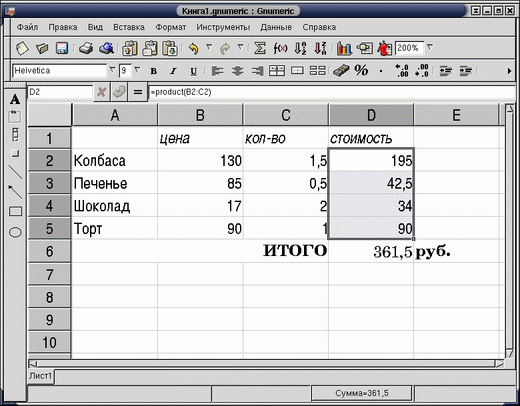

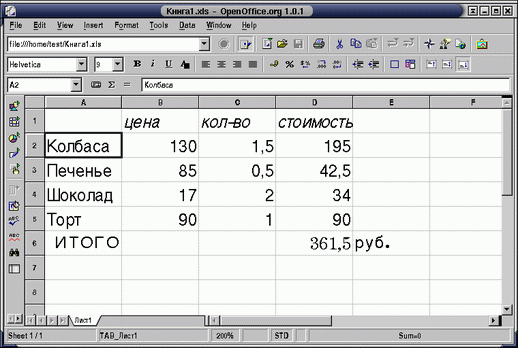

Рис. 4-5

Рис. 4-6

Соответственно, различий можно ожидать лишь в деталях реализации функциональности и эргономики. И действительно, большинство редакторов электронных таблиц, включая и перечисленные, очень похожи.За две недели автор (в обычной жизни не пользующийся этим классом программ), проверяя свои впечатления, «играл» с четырьмя подобными системами, пытаясь решать несложные задачки, которые обычно он решает (ввиду специфики личного профиля навыков) с помощью СУБД, включая 1) элементарные инженерные расчеты (расход материалов и жесткость корпусной мебели), 2) бюджетирование небольшого проекта, 3) бюджетирование личных расходов. Под горячую руку попали и 4) три задачки из учебника алгебры за 11 класс, две из которых даже удалось с ходу решить.

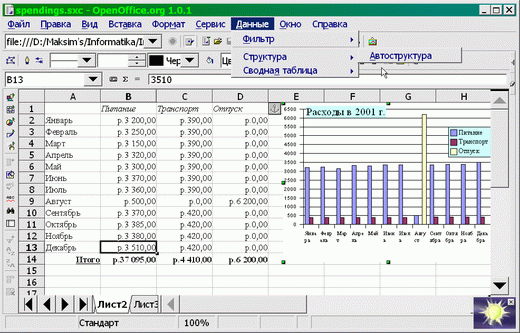

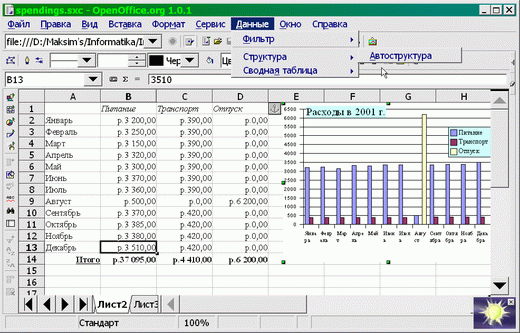

Рис. 4-7

В число этих систем вошли три упомянутые свободные программы и, в качестве контрольного образца, очень популярная несвободная «Майкрософт Эксел» (из офисного пакета «Майкрософт Офис 2000»). Вывод: существенной разницы в возможностях и способах их реализации 99% пользователей не обнаружат. Некоторые тонкости: самой «интуитивной» показалась «Ньюмерик», лучше всего документирована «Майкрософт Эксел», у последней также наиболее развиты средства визуализации (построение графиков и диаграмм).Тем не менее, если бы автору предстояло регулярно работать с электронными таблицами, скорее всего, его выбор пал бы на сравнительно «серенькую» «OpenCalc» из-за единства интерфейса и интегрированности с «OpenWriter» и «OpenDraw», которыми он пользуется регулярно.

Как и остальные упомянутые программы (за исключением Microsoft Excel), «OpenCalc» определяет особое приложение языка разметки XML, которое и используется для хранения рабочих книг (почему-то workbook переводится как «рабочая книга», хотя вообще-то это обычная «тетрадь») с подшитыми в них листами электронных таблиц. Как и остальные компоненты «OpenOffice.org», «OpenCalc» упаковывает XML-файл с содержимым (а также ряд вспомогательных файлов) в PKZIP-архив, который и является единицей хранения документа. (О важности стандартизации языков представления данных в «офисных» приложениях мы подробно говорили в разделе 4.1, к каковому и отсылаем читателя.)

Кроме «родного» формата, «OpenCalc» «понимает» распространенный формат, используемый Microsoft Excel разных версий, экспортирует данные в DIF (Data Interchange Format), форматы ранних версий StarCalc, потомком которых она является, SYLK, импортирует — также из форматов dBase и Lotus 1-2-3. Книгу (workbook) можно с очень приличным качеством экспортировать в гипертекст (html 3.2).

Текущая версия (1.0) «OpenCalc» позволяет работать с отдельными таблицами (листами) размером до 255 столбцов (пронумерованных буквами и двухбуквенными сочетаниями, от A до IV) на 32000 строк (пронумерованных числами), чего вполне достаточно для большинства офисных применений и уж, во всяком случае, для любых разумных учебных задач. «OpenCalc» допускает абсолютную и относительную адресацию ячеек и их диапазонов.

В «OpenCalc» поддерживается типизация данных с возможностью их интерпретации как чисел, денежных сумм, дат, времени, логических значений и, наконец, просто текста. Возможны и определяемые пользователем типы. Для некоторых типов определены различные форматы представления, задающие способ их отображения или печати. В случае, если ячейка содержит формулу, ее результат также может быть типизован.

Библиотека функций OCalc достаточно компактна — их около трех с половиной сотен. Она разбита на ряд категорий: управление БД, работа с датами и временем, финансы, статистика и т.п. Имеются средства расширения этого набора.

«OpenCalc» реализует такие средства, как:

автозаполнение однородных рядов данных;

именование ячеек и их групп;

сортировка и фильтрация;

построение графиков и диаграмм.

Мощный механизм стилей оформления, свойственный всем компонентам пакета «OO.o», доступен и в «OpenCalc». Стили оформления могут определяться для отдельных ячеек, их совокупностей, листов и рабочих книг в целом, а также для включаемых элементов, таких как текст или иллюстрации (в том числе, графики и диаграммы).

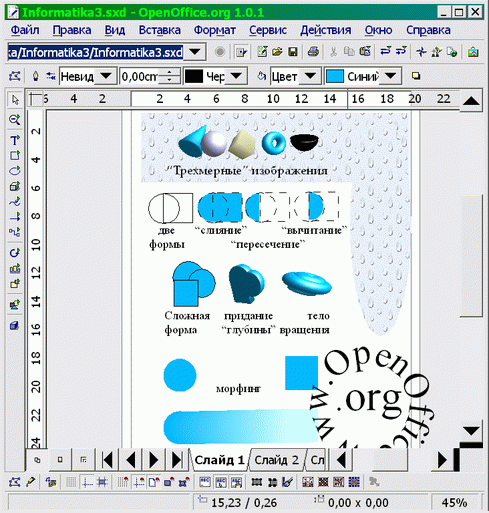

4.3 Редактор векторной графики «OpenDraw»

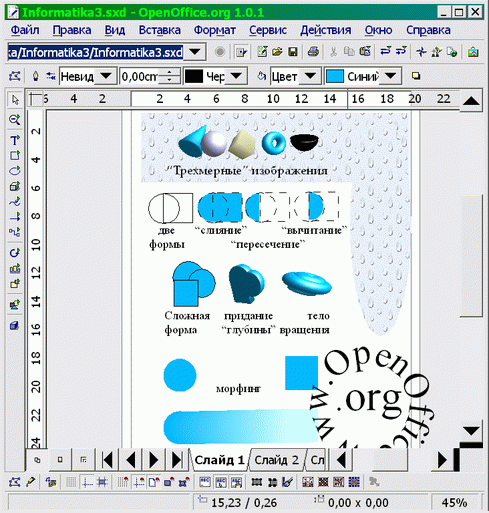

Рис. 4-8

Компьютерная графика, чуть более десяти лет назад бывшая если не экзотическим, то довольно специальным приложением компьютера, сегодня повсеместна.Всякий, впервые сталкивающийся с компьютером, уже в самом начале обучения (если курс специально не построен так, чтобы ограничиться на первых порах программами с текстовым или псевдографическим интерфейсом), скорее всего, встретится с графическим терминалом, отображающим различные графические элементы (включая и текстовую информацию, также отображающуюся в графическом режиме средствами компьютерной графики).

Элементарная обработка (создание и редактирование) изображений (как векторных, так и растровых) входит в число приложений, перечисленных в «Обязательном минимуме содержания образования по информатике»[81] в качестве обязательных к освоению в курсе средней школы.

Предметность обучения предполагает, что учащийся «узнает» в создаваемых или редактируемых им картинках при изучении обработки изображений подобие уже знакомых ему элементов графических интерфейсов. Чтобы это счастливое узнавание произошло, представляется целесообразным включить некоторые первоначальные сведения о компьютерной графике уже во введение в предмет, которым начинается его изучение. К сожалению, не все учебники это реализуют, поэтому преподавателю могут потребоваться некоторые дополнительные усилия, но, на самом деле, небольшие, поскольку наглядный материал «под рукой» в любом компьютерном классе.

Способы кодирования графических данных делятся на две категории: растровый (точки равномерно размеченного прямоугольника) и векторный (описания линий и фигур, составляющих изображение).

Например, растровое изображение окружности может быть таким: «заполняем квадрат 5х5: белая точка (Б), черная точка (Ч), Ч, Ч, Б, Ч, Б, Б, Б, Ч, Ч, Б, Б, Б, Ч, Ч, Б, Б, Б, Ч, Б, Ч, Ч, Ч, Б». (Более умные «форматы со сжатием», возможно, позволят сократить запись до чего-нибудь, подобного: «заполняем квадрат 5х5: Б, 3Ч, Б, 3(Ч, 3Б, Ч), Б, 3Ч, Б», а то и еще более компактно, но суть не в этом).

Векторное ее изображение совсем другое: «черная окружность с центром в (3,3), радиусом 2 и толщиной линии 1».

Важно понимать, что большинство компьютерных графических устройств сегодня — и терминалы, и сканеры, и принтеры — по своей природе растровые. Исключение составляют только графопостроители (плотерры) и редко доступные в учебных условиях их промышленные «кузены» (такие, как фрезерный станок с числовым управлением).

Соответственно, изображение, вне зависимости от его собственной природы (векторной или растровой), будет при отображении преобразовано в растр и доступно человеческим чувствам в растровой форме (даже если растр почти незаметен, как на дисплеях с высоким разрешением, или вообще имеет сетку ниже порога восприятия, как при печати на качественных струйных или лазерных принтерах). И указанные два способа вполне могут привести к неотличимому результату.

Разница может проявиться тогда, когда мы начнем обрабатывать элементы изображения.

Векторное изображение может без ущерба масштабироваться (увеличиваться или уменьшаться), причем эта операция обратима. В приведенном примере мы можем без труда увеличить векторную окружность в пять раз: «черная окружность с центром в (15,15), радиусом 10 и толщиной линии 5», и она останется окружностью.

А вот растровое изображение при увеличении обнаружит лишь свой растр в увеличенном виде (и на окружность наш пример похож уже будет мало). Более того, операция уменьшения (или увеличения в нецелое число раз) растрового изображения уже не является обратимой: информация при осуществлении такой операции безвозвратно теряется.

Кроме того, векторное изображение, содержащее более одного элемента (например, изображение двух пересекающихся окружностей), может быть разъято на элементы без каких-либо потерь. С растровым изображением такое, в общем случае, невозможно: программа «не знает» об элементах изображения и о принадлежности тех или иных точек отдельным элементам.

В общем случае, векторное кодирование хорошо подходит для работы с чертежами, схемами, картами, диаграммами, графиками и т.п., а растровое — для обработки фотографий и рисунков. Векторное изображение может быть без ущерба для восприятия преобразовано в растр, в то время, как обратное преобразование в общем случае проблематично (хотя есть программы, позволяющие с той или иной точностью распознавать графические образы). Векторное кодирование часто компактнее растрового, но его отображение требует больших вычислительных ресурсов[71].

Пример, который всегда перед глазами пользователя компьютера — шрифты. Когда точно известен масштаб, в котором будет отображаться текст, часто используются растровые («фиксированные») шрифты, представляющие собой набор растровых изображений отдельных букв и других символов используемого алфавита (например, растровые шрифты используются видеокартой, работающей в текстовом режиме, но также часто и как элемент графического интерфейса). Их применение позволяет отображать символы с недостижимой иным способом четкостью, но, если нужно более одного размера шрифта, потребуется трудоемкая работа по разработке нескольких таких шрифтов.

Когда необходимо свободное масштабирование шрифтов, используются векторные шрифты (на самом деле, большинство масштабируемых шрифтов — это библиотеки программ, «рисующих» соответствующие буквы, часто — с учетом важности их отдельных элементов для восприятия; но разница в данном случае несущественна). Качество отображения мелкого кегля или на экране с низкой разрешающей способностью у них ниже, но они универсальнее.

Прочие элементы графических пользовательских интерфейсов также используют как векторную (большинство органов управления и большинство элементов оформления окон), так и растровую (пиктограммы-«значки») графику.

Из множества свободных программ, предназначенных для редактирования векторно-графических файлов, разумные потребности большинства учебных курсов может удовлетворить любая из следующих:

очень простой векторный редактор Xfig для оконной системы XFree86,

sodipodi (обычно поставляется со всеми операционными системами, включающими среду «Гном»),

Kontour (компонент популярного «офисного» пакета KOffice)

и, наконец,

«OpenDraw» (входящая в пакет «OpenOffice.org»).

Рекомендуется при возможности хотя бы вкратце ознакомиться с каждой из них, чтобы понять, какая лучше подходит для конкретного учебного курса. В этом разделе далее будет обсуждаться «OpenDraw», исходя из уже описанных преимуществ, но это ни в коей мере не означает непригодность для учебных целей прочего из перечисленного.

Как и остальные компоненты пакета «OO.o», «OpenDraw» использует в качестве «родного» формата специально разработанное XML-приложение (об XML и о том, почему ориентация на этот стремительно набирающий популярность формат данных важна при выборе учебных программ, см. раздел 4.1).

Этот пакет доступен для популярных стандартных («ГНУ/Линукс», «Солярис») и нестандартных («Майкрософт Уиндоуз») операционных систем и прилично (хотя и не идеально) локализован.

Самым же существенным недостатком «OpenDraw» являются относительно высокие требования к аппаратным ресурсам, поэтому его использование затруднительно на старых или маломощных компьютерах (для комфортной работы над несложными учебными упражнениями должно быть достаточно Intel P-II, Celeron или K6-2 с частотой от 500 МГц или G3 с частотой от 350 МГц при памяти от 64 MБ). Если нужна демонстрация векторно-графических возможностей на таких компьютерах, мы рекомендуем sodipodi или еще более «легкую» XFig.

Сохранение в «чужих» векторных форматах (экспорт) на сегодня реализовано только для ранних версий предшественника «OpenOffice.org» пакета StarOffice (и StarDraw как отдельной программы). Зато импорт (чтение «чужих» форматов) возможен не только из универсальных векторных форматов, но и из DXF, используемого в популярных системах автоматизированного проектирования (САПР).

«OpenDraw» также позволяет экспортировать рисунок во многие растровые форматы или в гипертекстовую страницу.

Следует понимать, что StarDraw, на основе которого разработана программа, задумывалась как «офисный» графический редактор, прежде всего предназначенный для создания и редактирования графических элементов оформления документооборота (сопровождающих документы рисунков, карт, диаграмм, графиков и пр.). Поэтому действия, типичные для такой работы, максимально облегчены и «вынесены на первый план», и «OpenDraw» содержит массу готовых деталей, широко употребимых в «офисной» графике (например, готовых стрелок и множества соединительных линий, часто используемых в таких случаях). Для технического черчения и схемотехники «OpenDraw» не приспособлена (хотя при случае в ней можно создать простой чертеж или электронную схему).

Документ «OpenDraw» называется «рисунком», что несколько дезориентирует, поскольку на самом деле он может содержать целую «пачку» отдельных изображений, называемых слайдами. Каждый слайд, в свою очередь, может содержать один или более слоев .

Рисунок сохраняется в файле, который технически представляет собой PKZip-архив, включающий стилевые определения и собственно содержание документа на языке XML. Какой-либо инструментарий, специально предназначенный для обработки «OpenDraw» XML, нам не известен.