Страница:

Расширение и углубление социализации происходит:

– в сфере деятельности – расширение ее видов; ориентировка в системе каждого вида деятельности, т. е. выделение главного в ней, ее осмысление и т. п.

– в сфере общения – обогащение круга общения, углубление его содержания, развитие навыков общения.

– в сфере самосознания – формирование образа собственного «Я» («Я»-концепция) как активного субъекта деятельности, осмысление своей социальной принадлежности, социальной роли и др.

Образцы заданий

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С4.

«Индивидуальность означает отграниченность, неповторимость личности, т. е. способность к самостоятельной жизни, к саморегулированию, к сохранению своей устойчивости. Человеческая индивидуальность, отличаясь такими признаками, как целостность, обособленность, неповторимость, автономность, свобода, наличие внутреннего „Я“, творчество, в то же время не только не означает разобщенности человека и общества, но, напротив, создает основу для их более глубокого единства. <…>

Уникальность, неповторимость личностей, взаимодополнение друг друга своими особенностями есть один из факторов успешного развития подлинно гуманного гармоничного общества. Индивидуализация является одним из моментов, связывающих людей. Известно, что взаимодействие вообще оказывается крепким, если в «другом» предмет находит дополнение самого себя, то, чего ему как таковому не хватает. Поэтому чем более развита индивидуальность, самостоятельность, инициатива, творчество каждого человека, тем богаче и сильнее общество в целом. <…>

Всякое проявление жизни индивида является проявлением и утверждением общественной жизни. Индивидуальная и общественная жизнь не отличны принципиально друг от друга, а выступают как две стороны жизни одного человека. <…>

Таким образом, неправомерно толкование индивидуального как только единичного и неповторимого. Определяя индивидуальность, мы делаем лишь акцент на том, что отличает людей друг от друга. Определяя личность, подчеркиваем общие, типические черты. <…>

Индивидуальность, которая, как уже отмечалось, может свободно развиваться лишь во взаимодействии с другими людьми, когда каждый человек дополняет, продолжает, обогащает благодаря своим особенностям другого человека, ничего общего не имеет с индивидуализмом. Индивидуализм означает противопоставление человека обществу, отношение к другим людям как к средству своего частного существования. Эта разорванность общества и личности, как правило, обращается против самого человека. Таким образом, в индивидуалистической интерпретации другой человек есть граница «для меня», в условиях развитых коллективистских отношений каждый другой есть не граница, а продолжение и дополнение «меня самого» (Спасибенко С. Г. Общее и индивидуальное в социальной структуре человека // Социально-гуманитарные знания. 2001. № 3. С. 98–101.).

C1. Что такое индивидуальность? Каковы ее признаки?

Ответ: Индивидуальность означает отграниченность, неповторимость личности, т. е. способность к самостоятельной жизни, саморегулированию, сохранению своей устойчивости. С помощью понятия «индивидуальность» делается акцент на отличиях людей друг от друга.

Признаки индивидуальности: целостность, обособленность, неповторимость, автономность, свобода, наличие внутреннего «Я», творчество.

C2. Опираясь на текст, укажите, почему индивидуальность является одним из факторов развития подлинно гуманного гармоничного общества.

Ответ: Индивидуальность является одним из факторов развития подлинно гуманного гармоничного общества поскольку известно, что взаимодействие вообще оказывается крепким, если в «другом» предмет находит дополнение самого себя, чего ему как таковому не хватает. Поэтому чем более развита индивидуальность человека, выраженная в самостоятельности, инициативе, творчестве, тем богаче и сильнее общество в целом.

C3. Как автор определяет сущность понятия «личность»? Приведите с опорой на знания обществоведческого курса три важнейшие характеристики личности.

Ответ: Автор определяет личность как воплощение общего, типичного. В качестве важнейших характеристик личности могут быть названы: индивидуальность, духовность, социальный статус, коммуникативный характер.

C4. В тексте говорится о двуединстве общего и индивидуального как об одном из внутренних источников формирования личности. Поясните этот вывод одним из примеров.

Ответ: В качестве примера может быть приведен следующий: Формирование личности предполагает соотношение социально-типического (общего) и творчески индивидуального в человеке. Пренебрежение данным соотношением чревато тяжелыми последствиями. И общество, и человек страдают как от обезличивания, нивелировки, недооценки значения индивидуальности, так и от абсолютизации индивидуальных, неповторимых качеств человека.

Тема 9. Внутренний мир человека

Тема 10. Сознательное и бессознательное

Тема 11. Самопознание

Тема 12. Поведение

Тема 13. Свобода и ответственность личности

– в сфере деятельности – расширение ее видов; ориентировка в системе каждого вида деятельности, т. е. выделение главного в ней, ее осмысление и т. п.

– в сфере общения – обогащение круга общения, углубление его содержания, развитие навыков общения.

– в сфере самосознания – формирование образа собственного «Я» («Я»-концепция) как активного субъекта деятельности, осмысление своей социальной принадлежности, социальной роли и др.

Образцы заданий

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С4.

«Индивидуальность означает отграниченность, неповторимость личности, т. е. способность к самостоятельной жизни, к саморегулированию, к сохранению своей устойчивости. Человеческая индивидуальность, отличаясь такими признаками, как целостность, обособленность, неповторимость, автономность, свобода, наличие внутреннего „Я“, творчество, в то же время не только не означает разобщенности человека и общества, но, напротив, создает основу для их более глубокого единства. <…>

Уникальность, неповторимость личностей, взаимодополнение друг друга своими особенностями есть один из факторов успешного развития подлинно гуманного гармоничного общества. Индивидуализация является одним из моментов, связывающих людей. Известно, что взаимодействие вообще оказывается крепким, если в «другом» предмет находит дополнение самого себя, то, чего ему как таковому не хватает. Поэтому чем более развита индивидуальность, самостоятельность, инициатива, творчество каждого человека, тем богаче и сильнее общество в целом. <…>

Всякое проявление жизни индивида является проявлением и утверждением общественной жизни. Индивидуальная и общественная жизнь не отличны принципиально друг от друга, а выступают как две стороны жизни одного человека. <…>

Таким образом, неправомерно толкование индивидуального как только единичного и неповторимого. Определяя индивидуальность, мы делаем лишь акцент на том, что отличает людей друг от друга. Определяя личность, подчеркиваем общие, типические черты. <…>

Индивидуальность, которая, как уже отмечалось, может свободно развиваться лишь во взаимодействии с другими людьми, когда каждый человек дополняет, продолжает, обогащает благодаря своим особенностям другого человека, ничего общего не имеет с индивидуализмом. Индивидуализм означает противопоставление человека обществу, отношение к другим людям как к средству своего частного существования. Эта разорванность общества и личности, как правило, обращается против самого человека. Таким образом, в индивидуалистической интерпретации другой человек есть граница «для меня», в условиях развитых коллективистских отношений каждый другой есть не граница, а продолжение и дополнение «меня самого» (Спасибенко С. Г. Общее и индивидуальное в социальной структуре человека // Социально-гуманитарные знания. 2001. № 3. С. 98–101.).

C1. Что такое индивидуальность? Каковы ее признаки?

Ответ: Индивидуальность означает отграниченность, неповторимость личности, т. е. способность к самостоятельной жизни, саморегулированию, сохранению своей устойчивости. С помощью понятия «индивидуальность» делается акцент на отличиях людей друг от друга.

Признаки индивидуальности: целостность, обособленность, неповторимость, автономность, свобода, наличие внутреннего «Я», творчество.

C2. Опираясь на текст, укажите, почему индивидуальность является одним из факторов развития подлинно гуманного гармоничного общества.

Ответ: Индивидуальность является одним из факторов развития подлинно гуманного гармоничного общества поскольку известно, что взаимодействие вообще оказывается крепким, если в «другом» предмет находит дополнение самого себя, чего ему как таковому не хватает. Поэтому чем более развита индивидуальность человека, выраженная в самостоятельности, инициативе, творчестве, тем богаче и сильнее общество в целом.

C3. Как автор определяет сущность понятия «личность»? Приведите с опорой на знания обществоведческого курса три важнейшие характеристики личности.

Ответ: Автор определяет личность как воплощение общего, типичного. В качестве важнейших характеристик личности могут быть названы: индивидуальность, духовность, социальный статус, коммуникативный характер.

C4. В тексте говорится о двуединстве общего и индивидуального как об одном из внутренних источников формирования личности. Поясните этот вывод одним из примеров.

Ответ: В качестве примера может быть приведен следующий: Формирование личности предполагает соотношение социально-типического (общего) и творчески индивидуального в человеке. Пренебрежение данным соотношением чревато тяжелыми последствиями. И общество, и человек страдают как от обезличивания, нивелировки, недооценки значения индивидуальности, так и от абсолютизации индивидуальных, неповторимых качеств человека.

Тема 9. Внутренний мир человека

Внутренний (духовный) мир человека – это создание, усвоение, сохранение и распространение культурных ценностей.

Структура духовного мира человека

• Познание – потребность в знаниях о себе, об окружающем мире, о смысле и назначении своей жизни – формирует интеллект человека, т. е. совокупность умственных способностей, прежде всего способность получать новую информацию на основе той, которая у человека уже имеется.

• Эмоции – субъективные переживания по поводу ситуаций и явлений действительности (удивление, радость, страдание, гнев, страх, стыд, презрение и т. д.).

• Чувства – эмоциональные состояния, которые более длительны, чем эмоции, и имеют четко выраженный предметный характер (нравственные: дружба, любовь, патриотизм и др.; эстетические: отвращение, восторг, тоска и др.; интеллектуальные: любопытство, сомнение, любознательность и др.).

• Мировоззрение – система взглядов, понятий и представлений об окружающем мире. Оно обусловливает направленность личности – совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от текущей ситуации.

Составной частью в структуре духовного мира личности является мировоззрение.

Мировоззрение не только определяет общую направленность личности, ее целеустремленность, придавая стойкость и твердость характеру, оно сказывается на всем облике человека, на всей совокупности особенностей поведения и действий, привычек и наклонностей.

Структура мировоззрения: знания; духовные ценности; принципы; идеалы; убеждения; идеи.

Можно выделить следующие особенности мировоззрения:

1. Оно всегда исторично, т. е. тесно связано с переживаемыми обществом стадиями развития, совокупностью тех проблем, которыми непосредственно живет общество.

2. В мировоззрении могут проявляться догматизм, скептицизм, разумный критицизм.

3. Мировоззрение всегда связано с убеждением – устойчивым взглядом на мир, идеалами и принципами, стремлением воплотить их в жизнь через свои действия и поступки.

Пути формирования мировоззрения – стихийный (на основе обыденного опыта, под влиянием жизненных условий) и осознанный (посредством целенаправленной теоретической разработки фундаментальных принципов, идей, идеалов).

Мировоззрение имеет эмоциональную окраску, в нем выражается мироощущение людей. Оно может быть оптимистическим или пессиместическим.

С известной степенью условности выделяют следующие типы мировоззрения:

– обыденное (или житейское) – является порождением повседневной жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей;

– религиозное – связано с признанием сверхъестественного начала, поддерживает в людях надежду на получение ими того, чего они лишены в своей жизни. Основа – религиозные учения (христианство, ислам, буддизм и др.);

– научное – теоретическое осмысление результатов научной деятельности людей, обобщенных итогов человеческого познания.

Мировоззрение играет значительную роль в жизни человека: дает человеку ориентиры и цели для его практической и теоретической деятельности; позволяет людям понять, как лучше достичь намеченных ориентиров и целей, вооружает их методами познания и деятельности; дает возможность определять истинные ценности жизни и культуры.

Своего рода итоговый «сплав», который и определяет духовный мир человека в целом, его подход к тем или иным конкретным практическим делам, представляет собой менталитет человека.

Менталитет (позднелат. mentalis – умственный) – это совокупность всех итогов познания, оценка их на основе предшествующей культуры и практической деятельности, национального сознания, личного жизненного опыта.

Таким образом, внутренний (духовный) мир человека представляет собой целостное и в то же время противоречивое явление.

Образец задания

C5. Назовите любые три типа мировоззрения.

Ответ: Могут быть названы следующие типы мировоззрения: обыденно-практическое (житейское), мифологическое (религиозное), научное.

Структура духовного мира человека

• Познание – потребность в знаниях о себе, об окружающем мире, о смысле и назначении своей жизни – формирует интеллект человека, т. е. совокупность умственных способностей, прежде всего способность получать новую информацию на основе той, которая у человека уже имеется.

• Эмоции – субъективные переживания по поводу ситуаций и явлений действительности (удивление, радость, страдание, гнев, страх, стыд, презрение и т. д.).

• Чувства – эмоциональные состояния, которые более длительны, чем эмоции, и имеют четко выраженный предметный характер (нравственные: дружба, любовь, патриотизм и др.; эстетические: отвращение, восторг, тоска и др.; интеллектуальные: любопытство, сомнение, любознательность и др.).

• Мировоззрение – система взглядов, понятий и представлений об окружающем мире. Оно обусловливает направленность личности – совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от текущей ситуации.

Составной частью в структуре духовного мира личности является мировоззрение.

Мировоззрение не только определяет общую направленность личности, ее целеустремленность, придавая стойкость и твердость характеру, оно сказывается на всем облике человека, на всей совокупности особенностей поведения и действий, привычек и наклонностей.

Структура мировоззрения: знания; духовные ценности; принципы; идеалы; убеждения; идеи.

Можно выделить следующие особенности мировоззрения:

1. Оно всегда исторично, т. е. тесно связано с переживаемыми обществом стадиями развития, совокупностью тех проблем, которыми непосредственно живет общество.

2. В мировоззрении могут проявляться догматизм, скептицизм, разумный критицизм.

3. Мировоззрение всегда связано с убеждением – устойчивым взглядом на мир, идеалами и принципами, стремлением воплотить их в жизнь через свои действия и поступки.

Пути формирования мировоззрения – стихийный (на основе обыденного опыта, под влиянием жизненных условий) и осознанный (посредством целенаправленной теоретической разработки фундаментальных принципов, идей, идеалов).

Мировоззрение имеет эмоциональную окраску, в нем выражается мироощущение людей. Оно может быть оптимистическим или пессиместическим.

С известной степенью условности выделяют следующие типы мировоззрения:

– обыденное (или житейское) – является порождением повседневной жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей;

– религиозное – связано с признанием сверхъестественного начала, поддерживает в людях надежду на получение ими того, чего они лишены в своей жизни. Основа – религиозные учения (христианство, ислам, буддизм и др.);

– научное – теоретическое осмысление результатов научной деятельности людей, обобщенных итогов человеческого познания.

Мировоззрение играет значительную роль в жизни человека: дает человеку ориентиры и цели для его практической и теоретической деятельности; позволяет людям понять, как лучше достичь намеченных ориентиров и целей, вооружает их методами познания и деятельности; дает возможность определять истинные ценности жизни и культуры.

Своего рода итоговый «сплав», который и определяет духовный мир человека в целом, его подход к тем или иным конкретным практическим делам, представляет собой менталитет человека.

Менталитет (позднелат. mentalis – умственный) – это совокупность всех итогов познания, оценка их на основе предшествующей культуры и практической деятельности, национального сознания, личного жизненного опыта.

Таким образом, внутренний (духовный) мир человека представляет собой целостное и в то же время противоречивое явление.

Образец задания

C5. Назовите любые три типа мировоззрения.

Ответ: Могут быть названы следующие типы мировоззрения: обыденно-практическое (житейское), мифологическое (религиозное), научное.

Тема 10. Сознательное и бессознательное

Сознательное, осознаваемое связано с природой и структурой сознания.

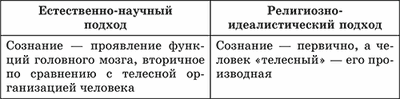

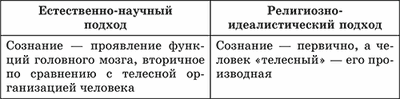

Представители различных философских школ по-разному отвечают на вопрос о природе сознания и особенностях его формирования.

Сознание – способность человека целенаправленно, обобщенно и оценочно отражать объективную реальность в чувственных и логических образах.

Структура сознания

• Восприятие органами чувств окружающего мира и самого себя – получение первичных знаний.

• Логико-понятийные способности и знания, получаемые на их основе – возможность выйти за пределы непосредственно чувственно данного, достичь сущностного понимания объектов;

• Эмоциональные компоненты – это сфера личностных переживаний, воспоминаний, предчувствий и т. п.

• Ценностно-смысловые компоненты – это сфера высших мотивов деятельности, ее духовных идеалов, способности к их формированию и пониманию (воображение, интуиция).

Исследователи человеческого сознания обращают внимание на то, что оно не только сложное, но еще и системное, органически целостное, упорядоченное образование.

Одно из важнейших свойств сознания человека – его активность.

Проявления активности сознания: отражает мир целенаправленно и избирательно; разрабатывает прогнозы развития природных и социальных явлений и процессов; конструирует теоретические модели, объясняющие закономерности окружающего мира; служит основой преобразовательной деятельности человека.

Возникновение сознания является результатом эволюции природы. С усложнением жизни на Земле появляется живая природа, характеризующаяся наличием элементарных форм отражения: раздражимости, возбудимости, чувствительности. Дальнейшие эволюционные процессы приводят к формированию мозга, центральной нервной системы, психики животного, а затем и психики человека. Качественно новый этап развития психики – возникновение сознания человека – был обусловлен такими социальными факторами, как изобретение орудий труда, создание предметов культуры и возникновение на определенном уровне развития человека знаковых систем.

Человек не только осознает мир, его сознание обращено на самого себя – он осознает себя как личность. Это явление принято называть самосознанием.

Самосознание – осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, своего положения в обществе.

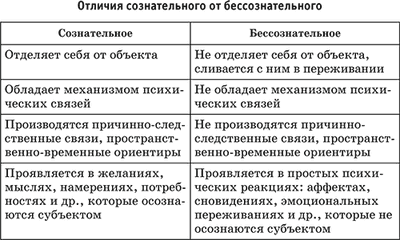

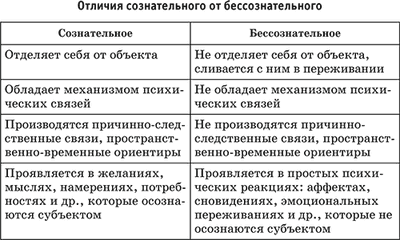

Сознание не является единственным уровнем, на котором представлены психические процессы, свойства и состояния человека. Кроме сознательного, у человека есть и сфера бессознательного.

Бессознательное – это те явления, процессы, свойства и состояния, которые оказывают влияние на поведение человека, но не осознаются им.

Бессознательное начало представлено практически во всех психических процессах, состояниях и свойствах человека. У человека есть бессознательная память, бессознательное мышление, бессознательная мотивация, бессознательные ощущения и др.

К бессознательному в личности человека относят такие качества, потребности, интересы и т. п., которые человек не осознает, но которые находят свое проявление в различных его непроизвольных действиях и психических явлениях. Бессознательное в личности проявляется в виде ошибок (оговорки, описки и т. п.); забываний (имен, обещаний, намерений, фактов, событий и т. п.); фантазии, мечты, грез или сновидений.

По мнению 3. Фрейда (1856–1939) – австрийского психолога и невропатолога, основателя психоанализа, – ошибки не являются случайными нарушениями письменной или устной речи. Ошибки возникают в результате столкновения бессознательных намерений человека с четко осознаваемой им целью действия. Ошибка есть результат преобладания бессознательного над сознательным.

Сновидения и грезы, по Фрейду, свидетельствуют о бессознательных желаниях, чувствах, намерениях человека, его неудовлетворенных или не вполне удовлетворенных жизненных потребностях. Для расшифровки сновидений необходим специальный метод, который называется психоанализом.

Бессознательные явления вместе с сознанием управляют поведением человека. Однако роль их в этом управлении различна. Сознание управляет самыми сложными формами поведения:

– когда перед человеком возникают неожиданные, интеллектуальные, сложные проблемы, не имеющие очевидного решения;

– когда человеку требуется преодолеть некоторое сопротивление (физическое или психологическое);

– когда человеку нужно осознать, что он находится в сложной конфликтной ситуации, и найти из нее оптимальный выход;

– когда человек попадает в ситуацию, которая содержит для него угрозу в случае непринятия немедленных действий.

B4. Найдите в приведенном ниже списке компоненты сознания и обведите цифры, под которыми они указаны.

1) влечение

2) ощущение

3) аффект

4) память

5) мышление

6) фантазия

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

Ответ: 245.

Представители различных философских школ по-разному отвечают на вопрос о природе сознания и особенностях его формирования.

Сознание – способность человека целенаправленно, обобщенно и оценочно отражать объективную реальность в чувственных и логических образах.

Структура сознания

• Восприятие органами чувств окружающего мира и самого себя – получение первичных знаний.

• Логико-понятийные способности и знания, получаемые на их основе – возможность выйти за пределы непосредственно чувственно данного, достичь сущностного понимания объектов;

• Эмоциональные компоненты – это сфера личностных переживаний, воспоминаний, предчувствий и т. п.

• Ценностно-смысловые компоненты – это сфера высших мотивов деятельности, ее духовных идеалов, способности к их формированию и пониманию (воображение, интуиция).

Исследователи человеческого сознания обращают внимание на то, что оно не только сложное, но еще и системное, органически целостное, упорядоченное образование.

Одно из важнейших свойств сознания человека – его активность.

Проявления активности сознания: отражает мир целенаправленно и избирательно; разрабатывает прогнозы развития природных и социальных явлений и процессов; конструирует теоретические модели, объясняющие закономерности окружающего мира; служит основой преобразовательной деятельности человека.

Возникновение сознания является результатом эволюции природы. С усложнением жизни на Земле появляется живая природа, характеризующаяся наличием элементарных форм отражения: раздражимости, возбудимости, чувствительности. Дальнейшие эволюционные процессы приводят к формированию мозга, центральной нервной системы, психики животного, а затем и психики человека. Качественно новый этап развития психики – возникновение сознания человека – был обусловлен такими социальными факторами, как изобретение орудий труда, создание предметов культуры и возникновение на определенном уровне развития человека знаковых систем.

Человек не только осознает мир, его сознание обращено на самого себя – он осознает себя как личность. Это явление принято называть самосознанием.

Самосознание – осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, своего положения в обществе.

Сознание не является единственным уровнем, на котором представлены психические процессы, свойства и состояния человека. Кроме сознательного, у человека есть и сфера бессознательного.

Бессознательное – это те явления, процессы, свойства и состояния, которые оказывают влияние на поведение человека, но не осознаются им.

Бессознательное начало представлено практически во всех психических процессах, состояниях и свойствах человека. У человека есть бессознательная память, бессознательное мышление, бессознательная мотивация, бессознательные ощущения и др.

К бессознательному в личности человека относят такие качества, потребности, интересы и т. п., которые человек не осознает, но которые находят свое проявление в различных его непроизвольных действиях и психических явлениях. Бессознательное в личности проявляется в виде ошибок (оговорки, описки и т. п.); забываний (имен, обещаний, намерений, фактов, событий и т. п.); фантазии, мечты, грез или сновидений.

По мнению 3. Фрейда (1856–1939) – австрийского психолога и невропатолога, основателя психоанализа, – ошибки не являются случайными нарушениями письменной или устной речи. Ошибки возникают в результате столкновения бессознательных намерений человека с четко осознаваемой им целью действия. Ошибка есть результат преобладания бессознательного над сознательным.

Сновидения и грезы, по Фрейду, свидетельствуют о бессознательных желаниях, чувствах, намерениях человека, его неудовлетворенных или не вполне удовлетворенных жизненных потребностях. Для расшифровки сновидений необходим специальный метод, который называется психоанализом.

Бессознательные явления вместе с сознанием управляют поведением человека. Однако роль их в этом управлении различна. Сознание управляет самыми сложными формами поведения:

– когда перед человеком возникают неожиданные, интеллектуальные, сложные проблемы, не имеющие очевидного решения;

– когда человеку требуется преодолеть некоторое сопротивление (физическое или психологическое);

– когда человеку нужно осознать, что он находится в сложной конфликтной ситуации, и найти из нее оптимальный выход;

– когда человек попадает в ситуацию, которая содержит для него угрозу в случае непринятия немедленных действий.

B4. Найдите в приведенном ниже списке компоненты сознания и обведите цифры, под которыми они указаны.

1) влечение

2) ощущение

3) аффект

4) память

5) мышление

6) фантазия

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

Ответ: 245.

Тема 11. Самопознание

Человек, в отличие от животных, – существо, себя познающее и сознающее, способное себя поправлять и совершенствовать.

Самопознание – изучение личностью собственных психических и физических особенностей.

Самопознание может быть опосредованным (совершается путем анализа собственной деятельности) и непосредственным (выступает в форме самонаблюдения).

По сути дела, человек занимается самопознанием всю свою жизнь, но не всегда отдает себе отчет в том, что он осуществляет этот вид деятельности. Самопознание начинается в младенчестве и заканчивается нередко с последним вздохом. Оно формируется постепенно по мере отражения как внешнего мира, так и познания самого себя.

Познание себя путем познания других. Ребенок вначале не выделяет себя из окружающего мира. Но в возрасте 3–8 месяцев он постепенно начинает различать себя, свои органы и тело в целом среди окружающих его предметов. Этот процесс называется самоузнавание. С него и начинается самопознание. Взрослый является основным источником знаний ребенка о самом себе – он дает ему имя, приучает откликаться на него и т. д.

Известные слова ребенка: «Я сам…» означают его переход к важному этапу познания себя – человек учится словами обозначать признаки своего «Я», характеризовать себя.

Познание свойств собственной личности протекает в процессе деятельности и общения.

В общении люди познают и оценивают друг друга. Эти оценки сказываются на самооценке личности.

Самооценка – эмоциональное отношение к собственному образу.

Самооценка всегда субъективна, но в ее основе лежат не только собственные суждения, но и мнения других о данной личности.

На формирование самооценки влияют следующие факторы:

– сопоставление образа реального «Я» с образом того идеала, каким личность хотела бы быть;

– оценка других людей;

– отношение личности к собственным успехам и неудачам.

Как полагают психологи, существуют три мотива для обращения человека к самооценке:

1. Понимание себя (поиск точных знаний о себе).

2. Повышение собственной значимости (поиск благоприятных знаний о себе).

3. Самопроверка (соотнесение собственных знаний о себе с оценками своей личности окружающими).

Чаще всего люди руководствуются вторым мотивом: большинство хотят повысить свое самоуважение.

Уровень самооценки связан с удовлетворенностью или неудовлетворенностью человека самим собой, своей деятельностью.

Самооценка

• Реалистическая (у людей, ориентированных на успех).

• Нереалистическая: завышенная (у людей, ориентированных на избегание неудач) и заниженная (у людей, ориентированных на избегание неудач).

Самопознание путем анализа собственной деятельности и поведения. Анализируя и оценивая достижения в определенной области, учитывая затраченные на работу время и усилия, можно определить уровень собственных способностей. Оценивая свое поведение в обществе, человек познает нравственно-психологические особенности собственной личности.

Более широкий круг общения с другими людьми дает большую возможность сравнивать и познавать положительные и отрицательные свойства собственной личности.

Самопознание путем самонаблюдения. На основе ощущений и восприятия начинает формироваться образ «Я». У молодых людей этот образ складывается прежде всего из представлений о собственной внешности.

Образ «Я» («Я»-концепция) – относительно устойчивое, в большей или меньшей степени осознанное и зафиксированное в словесной форме представление человека о самом себе.

Важным средством познания является самоисповедь – полный внутренний отчет человека перед самим собой о том, что происходит с ним и в нем. Исповедь человека перед самим собой помогает ему оценить собственные качества, утвердиться или изменить оценку своего поведения, получить опыт на будущее.

Основные формы самонаблюдения: личные дневники с записями размышлений, переживаний, впечатлений; анкеты; тесты.

Самопознание тесным образом связано с таким явлением, как рефлексия (лат. reflexio – обращение назад), отражающим процесс размышления индивида о происходящем в его сознании. Рефлексия включает не только собственный взгляд человека на себя, но и учитывает то, каким видят его окружающие, особенно значимые для него отдельные личности и группы.

Для постижения собственного «Я» не обязательно проводить психологические эксперименты. Самопознание может осуществляться через самонаблюдение, самоанализ и в процессе общения, игры, труда, познавательной деятельности и т. д.

Образец задания

A1. Выберите правильный ответ. Процесс самопознания не характеризуется

1) самооценкой

2) формированием отношения к своей внешности

3) познанием общественных норм и ценностей

4) определением своих способностей

Ответ: 3.

Самопознание – изучение личностью собственных психических и физических особенностей.

Самопознание может быть опосредованным (совершается путем анализа собственной деятельности) и непосредственным (выступает в форме самонаблюдения).

По сути дела, человек занимается самопознанием всю свою жизнь, но не всегда отдает себе отчет в том, что он осуществляет этот вид деятельности. Самопознание начинается в младенчестве и заканчивается нередко с последним вздохом. Оно формируется постепенно по мере отражения как внешнего мира, так и познания самого себя.

Познание себя путем познания других. Ребенок вначале не выделяет себя из окружающего мира. Но в возрасте 3–8 месяцев он постепенно начинает различать себя, свои органы и тело в целом среди окружающих его предметов. Этот процесс называется самоузнавание. С него и начинается самопознание. Взрослый является основным источником знаний ребенка о самом себе – он дает ему имя, приучает откликаться на него и т. д.

Известные слова ребенка: «Я сам…» означают его переход к важному этапу познания себя – человек учится словами обозначать признаки своего «Я», характеризовать себя.

Познание свойств собственной личности протекает в процессе деятельности и общения.

В общении люди познают и оценивают друг друга. Эти оценки сказываются на самооценке личности.

Самооценка – эмоциональное отношение к собственному образу.

Самооценка всегда субъективна, но в ее основе лежат не только собственные суждения, но и мнения других о данной личности.

На формирование самооценки влияют следующие факторы:

– сопоставление образа реального «Я» с образом того идеала, каким личность хотела бы быть;

– оценка других людей;

– отношение личности к собственным успехам и неудачам.

Как полагают психологи, существуют три мотива для обращения человека к самооценке:

1. Понимание себя (поиск точных знаний о себе).

2. Повышение собственной значимости (поиск благоприятных знаний о себе).

3. Самопроверка (соотнесение собственных знаний о себе с оценками своей личности окружающими).

Чаще всего люди руководствуются вторым мотивом: большинство хотят повысить свое самоуважение.

Уровень самооценки связан с удовлетворенностью или неудовлетворенностью человека самим собой, своей деятельностью.

Самооценка

• Реалистическая (у людей, ориентированных на успех).

• Нереалистическая: завышенная (у людей, ориентированных на избегание неудач) и заниженная (у людей, ориентированных на избегание неудач).

Самопознание путем анализа собственной деятельности и поведения. Анализируя и оценивая достижения в определенной области, учитывая затраченные на работу время и усилия, можно определить уровень собственных способностей. Оценивая свое поведение в обществе, человек познает нравственно-психологические особенности собственной личности.

Более широкий круг общения с другими людьми дает большую возможность сравнивать и познавать положительные и отрицательные свойства собственной личности.

Самопознание путем самонаблюдения. На основе ощущений и восприятия начинает формироваться образ «Я». У молодых людей этот образ складывается прежде всего из представлений о собственной внешности.

Образ «Я» («Я»-концепция) – относительно устойчивое, в большей или меньшей степени осознанное и зафиксированное в словесной форме представление человека о самом себе.

Важным средством познания является самоисповедь – полный внутренний отчет человека перед самим собой о том, что происходит с ним и в нем. Исповедь человека перед самим собой помогает ему оценить собственные качества, утвердиться или изменить оценку своего поведения, получить опыт на будущее.

Основные формы самонаблюдения: личные дневники с записями размышлений, переживаний, впечатлений; анкеты; тесты.

Самопознание тесным образом связано с таким явлением, как рефлексия (лат. reflexio – обращение назад), отражающим процесс размышления индивида о происходящем в его сознании. Рефлексия включает не только собственный взгляд человека на себя, но и учитывает то, каким видят его окружающие, особенно значимые для него отдельные личности и группы.

Для постижения собственного «Я» не обязательно проводить психологические эксперименты. Самопознание может осуществляться через самонаблюдение, самоанализ и в процессе общения, игры, труда, познавательной деятельности и т. д.

Образец задания

A1. Выберите правильный ответ. Процесс самопознания не характеризуется

1) самооценкой

2) формированием отношения к своей внешности

3) познанием общественных норм и ценностей

4) определением своих способностей

Ответ: 3.

Тема 12. Поведение

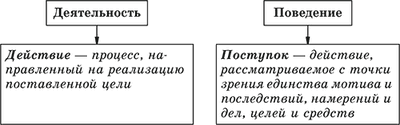

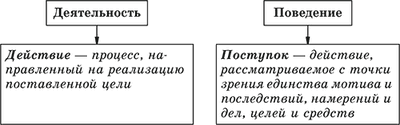

Поведение – совокупность поступков человека, совершаемых им в относительно продолжительный период в постоянных или изменяющихся условиях.

Два человека могут быть заняты одинаковой деятельностью, но их поведение может быть различным. Если деятельность состоит из действий, то поведение – из поступков.

Для обозначения поведения человека в обществе используется понятие «социальное поведение».

Социальное поведение – поведение человека в обществе, рассчитанное на оказание определенного влияния на окружающих людей и общество в целом.

Существует много видов так называемого социального поведения, важнейшие из которых: массовое; групповое; просоциальное; антисоциальное; помогающее; конкурентное; девиантное (отклоняющееся); противоправное.

Массовое поведение – активность масс, не имеющая определенной цели и организованности, например, мода, паника, социальные и политические движения и т. п.

Групповое поведение – совместные действия людей в некоторой социальной группе, являющееся результатом происходящих в ней процессов.

Просоциальное поведение – поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т. е. мотивы оказания людям добра, помощи и поддержки.

В последние годы особую значимость для состояния общества, положения человека и его судьбы приобрели следующие виды поведения:

– связанные с проявлением добра и зла, дружбы и вражды между людьми;

– связанные со стремлением добиваться успеха и власти;

– связанные с уверенностью или неуверенностью в себе.

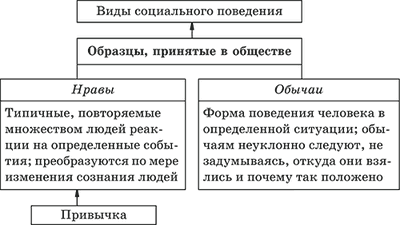

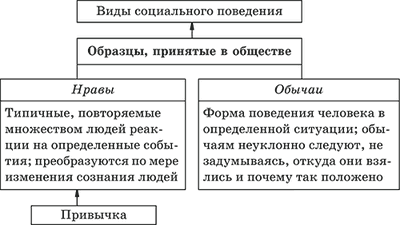

В основе видов социального поведения лежат принятые в обществе образцы, к которым относятся нравы и обычаи.

Нравы и обычаи, будучи неписаными правилами, тем не менее определяют условия социального поведения.

Образец задания

A1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие суждения о социальном поведении?

А. Социальное поведение проявляется в целенаправленной активности в отношении других людей.

Б. Социальное поведение основывается на принятых в обществе образцах, к которым относятся нравы и обычаи.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Ответ: 3.

Два человека могут быть заняты одинаковой деятельностью, но их поведение может быть различным. Если деятельность состоит из действий, то поведение – из поступков.

Для обозначения поведения человека в обществе используется понятие «социальное поведение».

Социальное поведение – поведение человека в обществе, рассчитанное на оказание определенного влияния на окружающих людей и общество в целом.

Существует много видов так называемого социального поведения, важнейшие из которых: массовое; групповое; просоциальное; антисоциальное; помогающее; конкурентное; девиантное (отклоняющееся); противоправное.

Массовое поведение – активность масс, не имеющая определенной цели и организованности, например, мода, паника, социальные и политические движения и т. п.

Групповое поведение – совместные действия людей в некоторой социальной группе, являющееся результатом происходящих в ней процессов.

Просоциальное поведение – поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т. е. мотивы оказания людям добра, помощи и поддержки.

В последние годы особую значимость для состояния общества, положения человека и его судьбы приобрели следующие виды поведения:

– связанные с проявлением добра и зла, дружбы и вражды между людьми;

– связанные со стремлением добиваться успеха и власти;

– связанные с уверенностью или неуверенностью в себе.

В основе видов социального поведения лежат принятые в обществе образцы, к которым относятся нравы и обычаи.

Нравы и обычаи, будучи неписаными правилами, тем не менее определяют условия социального поведения.

Образец задания

A1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие суждения о социальном поведении?

А. Социальное поведение проявляется в целенаправленной активности в отношении других людей.

Б. Социальное поведение основывается на принятых в обществе образцах, к которым относятся нравы и обычаи.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Ответ: 3.

Тема 13. Свобода и ответственность личности

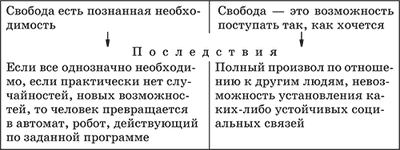

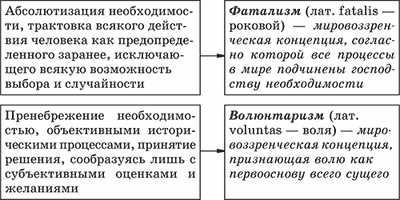

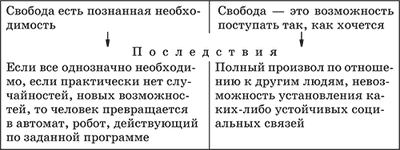

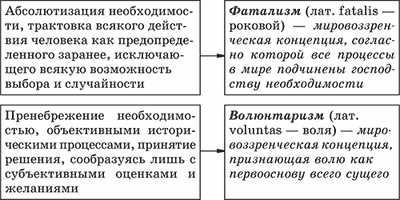

В истории общественной мысли проблема свободы всегда была связана с поиском разного смысла. Чаще всего она сводилась к вопросу о том, обладает ли человек свободной волей или все его поступки обусловлены внешней необходимостью (предопределением, Божьим промыслом, судьбой, роком и т. д.).

Мера необходимости и свободы в ту или иную историческую эпоху различна. Эта мера задает определенные типы личности.

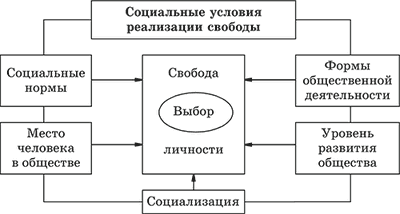

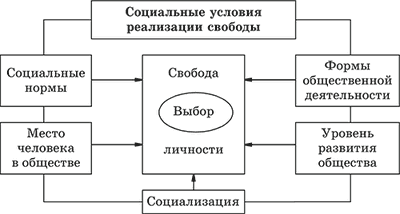

Ядро свободы – это выбор, который всегда связан с интеллектуальным и эмоционально-волевым напряжением человека (бремя выбора). Общество своими нормами и ограничениями определяет диапазон выбора. Этот диапазон зависит и от условий реализации свободы, сложившихся форм общественной деятельности, уровня развития общества и места человека в общественной системе.

Свобода – это специфический способ бытия человека, связанный с его способностью выбирать решение и совершать поступок в соответствии со своими целями, интересами, идеалами и оценками, основанными на осознании объективных свойств и отношений вещей, закономерностей окружающего мира.

Свобода есть там, где есть выбор. Но только свобода выбора порождает ответственность личности за принятое решение и поступки, являющиеся его следствием. Свобода и ответственность – две стороны сознательной деятельности человека. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу.

Ответственность – социально-философское и социологическое понятие, характеризующее объективный, исторически конкретный вид взаимоотношений между личностью, коллективом, обществом с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к ним взаимных требований.

Ответственность, принимаемая человеком как основа его личной нравственной позиции, выступает в качестве фундамента внутренней мотивации его поведения и поступков. Регулятором подобного поведения является совесть.

Выделяют следующие виды ответственности:

– историческая, политическая, нравственная, юридическая и т. д.;

– индивидуальная (персональная), групповая, коллективная.

Социальная ответственность выражается в склонности человека вести себя в соответствии с интересами других людей.

По мере развития человеческой свободы ответственность усиливается. Но ее направленность постепенно смещается с коллектива (коллективная ответственность) на самого человека (индивидуальная, персональная ответственность).

Только свободная и ответственная личность может полноценно реализовать себя в социальном поведении и тем самым раскрыть свой потенциал в максимальной степени.

Образец задания

B6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. «Основополагающими чертами человека являются труд, разум, коллективность, творчество, но наряду с этим свобода и ____________(1). Свобода – это специфическое человеческое качество, лежащее в основе формирования его ____________(2). В свободной деятельности человек добивается поставленных ____________(3) и реализует себя. Проблема свободы чаще сводилась к вопросу о том, обладает ли человек свободой ____________(4), или все его поступки обусловлены внешней ____________(5), под которой понимали предопределение, Божий промысел, ____________(6), рок».

Мера необходимости и свободы в ту или иную историческую эпоху различна. Эта мера задает определенные типы личности.

Ядро свободы – это выбор, который всегда связан с интеллектуальным и эмоционально-волевым напряжением человека (бремя выбора). Общество своими нормами и ограничениями определяет диапазон выбора. Этот диапазон зависит и от условий реализации свободы, сложившихся форм общественной деятельности, уровня развития общества и места человека в общественной системе.

Свобода – это специфический способ бытия человека, связанный с его способностью выбирать решение и совершать поступок в соответствии со своими целями, интересами, идеалами и оценками, основанными на осознании объективных свойств и отношений вещей, закономерностей окружающего мира.

Свобода есть там, где есть выбор. Но только свобода выбора порождает ответственность личности за принятое решение и поступки, являющиеся его следствием. Свобода и ответственность – две стороны сознательной деятельности человека. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу.

Ответственность – социально-философское и социологическое понятие, характеризующее объективный, исторически конкретный вид взаимоотношений между личностью, коллективом, обществом с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к ним взаимных требований.

Ответственность, принимаемая человеком как основа его личной нравственной позиции, выступает в качестве фундамента внутренней мотивации его поведения и поступков. Регулятором подобного поведения является совесть.

Выделяют следующие виды ответственности:

– историческая, политическая, нравственная, юридическая и т. д.;

– индивидуальная (персональная), групповая, коллективная.

Социальная ответственность выражается в склонности человека вести себя в соответствии с интересами других людей.

По мере развития человеческой свободы ответственность усиливается. Но ее направленность постепенно смещается с коллектива (коллективная ответственность) на самого человека (индивидуальная, персональная ответственность).

Только свободная и ответственная личность может полноценно реализовать себя в социальном поведении и тем самым раскрыть свой потенциал в максимальной степени.

Образец задания

B6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. «Основополагающими чертами человека являются труд, разум, коллективность, творчество, но наряду с этим свобода и ____________(1). Свобода – это специфическое человеческое качество, лежащее в основе формирования его ____________(2). В свободной деятельности человек добивается поставленных ____________(3) и реализует себя. Проблема свободы чаще сводилась к вопросу о том, обладает ли человек свободой ____________(4), или все его поступки обусловлены внешней ____________(5), под которой понимали предопределение, Божий промысел, ____________(6), рок».