Страница:

Листья шлепаются оземь.

Едут люди с похорон.

Потный трактор пашет озимь

В восемь дисковых борон.

Черной вспаханною зябью

Листья залетают в пруд

И по возмущенной ряби

Кораблями в ряд плывут.

Брызжет дождик через сито.

Крепнет холода напор.

Точно все стыдом покрыто,

Точно в осени – позор.

1956

Точно срам и поруганье

В стаях листьев и ворон,

И дожде и урагане,

Хлещущих со всех сторон.

Первый снег

Снаружи вьюга мечется

И все заносит в лоск.

Засыпана газетчица

И заметен киоск.

На нашей долгой бытности

Казалось нам не раз,

Что снег идет из скрытности

И для отвода глаз.

Утайщик нераскаянный, —

Под белой бахромой

Как часто вас с окраины

Он разводил домой!

Все в белых хлопьях скроется,

Залепит снегом взор, —

На ощупь, как пропоица,

Проходит тень во двор.

1956

Движения поспешные:

Наверное опять

Кому-то что-то грешное

Приходится скрывать.

После перерыва

Три месяца тому назад,

Лишь только первые метели

На наш незащищенный сад

С остервененьем налетели,

Прикинул тотчас я в уме,

Что я укроюсь, как затворник,

И что стихами о зиме

Пополню свой весенний сборник.

Но навалились пустяки

Горой, как снежные завалы.

Зима, расчетам вопреки,

Наполовину миновала.

Тогда я понял, почему

Она во время снегопада,

Снежинками пронзая тьму,

Заглядывала в дом из сада.

Она шептала мне: «Спеши!»

Губами, белыми от стужи,

А я чинил карандаши,

Отшучиваясь неуклюже.

1957

Пока под лампой у стола

Я медлил зимним утром ранним,

Зима явилась и ушла

Непонятым напоминаньем.

После издания «Доктора Живаго» Пастернак почувствовал, что не может жить только переживанием сделанного, что вместе с романом ушел в прошлое огромный исторический период и перед ним «освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятым наполнить».

* * *

«...О.В., Банникову и многим кажется, что мне надо писать сейчас стихотворения в моем последнем духе, прерванном болезнью. Я кое-что записал, но не только не уверен, что они судят правильно, но убежден в обратном. Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще небывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней...»Борис Пастернак – Нине Табидзе.

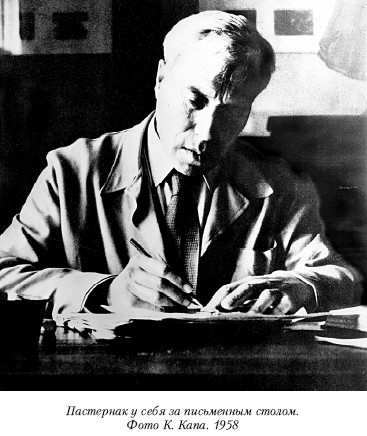

Из письма 11 июня 1958

* * *

Не подавая виду, без протеста,

Как бы совсем не трогая основ,

В столетии освободилось место

Для новых дел, для новых чувств и слов.

* * *

«...Надо набраться духу на большую новую прозу, надо будет написать нечто вроде статьи о месте искусства в жизнеустройстве века, может быть, по-французски, для французского издания, в виде предисловия. А вместо того пробуждающаяся работа мысли начинается, как всегда, со стихов. Надо будет написать и их, на серьезные, на глубокие, важные темы. А кругом грязь, весна, пустые леса, одиноко чирикающие птички, и все это лезет в голову в первую очередь, отсрочивая более стоящие намерения, занимая понапрасну место и отнимая время. И мне нечего Вам послать, кроме прилагаемых двух, и Вы, как всегда, будете опять правы, что они с первого взгляда Вам не понравятся, так эти „птички“ непростительно банальны и слабы...»Борис Пастернак – Марине Баранович.

Из письма 2 мая 1958

За поворотом

Насторожившись, начеку

У входа в чащу,

Щебечет птичка на суку

Легко, маняще.

Она щебечет и поет

В преддверьи бора,

Как бы оберегая вход

В лесные норы.

Под нею – сучья, бурелом,

Над нею – тучи,

В лесном овраге, за углом —

Ключи и кручи.

Нагроможденьем пней, колод

Лежит валежник.

В воде и холоде болот

Цветет подснежник.

А птичка верит, как в зарок,

В свои рулады

И не пускает на порог

Кого не надо.

За поворотом, в глубине

Лесного лога,

Готово будущее мне

Верней залога.

1958

Его уже не втянешь в спор

И не заластишь.

Оно распахнуто, как бор,

Все вглубь, все настежь.

Все сбылось

Дороги превратились в кашу.

Я пробираюсь в стороне.

Я с глиной лед, как тесто, квашу,

Плетусь по жидкой размазне.

Крикливо пролетает сойка

Пустующим березняком.

Как неготовая постройка,

Он высится порожняком.

Я вижу сквозь его пролеты

Всю будущую жизнь насквозь.

Все до мельчайшей доли сотой

В ней оправдалось и сбылось.

Я в лес вхожу, и мне не к спеху.

Пластами оседает наст.

Как птице мне ответит эхо,

Мне целый мир дорогу даст.

Среди размокшего суглинка,

Где обнажился голый грунт,

Щебечет птичка под сурдинку

С пробелом в несколько секунд.

Как музыкальную шкатулку,

Ее подслушивает лес,

Подхватывает голос гулко

И долго ждет, чтоб звук исчез.

1958

Тогда я слышу, как верст за пять,

У дальних землемерных вех

Хрустят шаги, с деревьев капит

И шлепается снег со стрех.

Написанная в те годы новая книга стихов стала попыткой увидеть и понять надвигающееся будущее. В январе 1959 года были дописаны ее заключительные стихи. На обложке рукописной тетради появился эпиграф из последнего тома прозы Марселя Пруста «Обретенное время». В нем книга называется старым кладбищем с полустертыми надписями забытых имен, что сближало эпиграф со стихотворением «Душа», посвященным загубленным судьбам людей его поколения. Та же тема звучит в первом отрывке «Вакханалии»:

* * *

Город. Зимнее небо.

Тьма. Пролеты ворот.

У Бориса и Глеба

Свет и служба идет.

Лбы молящихся, ризы

И старух шушуны

Свечек пламенем снизу

Слабо озарены.

А на улице вьюга

Все смешала в одно,

И пробиться друг к другу

Никому не дано.

В завываньи бурана

Потонули: тюрьма,

Экскаваторы, краны,

Новостройки, дома.

Клочья репертуара

На афишном столбе

И деревья бульвара

В серебристой резьбе.

И великой эпохи

След на каждом шагу —

В толчее, в суматохе,

В метках шин на снегу,

В ломке взглядов, – симптомах

Вековых перемен, —

В наших добрых знакомых,

В тучах мачт и антенн,

На фасадах, в костюмах,

В простоте без прикрас,

В разговорах и думах,

Умиляющих нас.

1957

И в значеньи двояком

Жизни, бедной на взгляд,

Но великой под знаком

Понесенных утрат.

Картины и темы последней книги Пастернака озарены светом и опытом пережитого, ощущением близкого конца и верности долгу. Эти темы наполняют символическим смыслом ее название, и мысли о смерти не противоречат устремленности в будущее, вызывая чувство радостного соприкосновения с вечностью. Книга получила название «Когда разгуляется» и в избранном составе была издана только после его смерти.

Пахота

Что сталось с местностью всегдашней?

С земли и неба стерта грань.

Как клетки шашечницы, пашни

Раскинулись, куда ни глянь.

Пробороненные просторы

Так гладко улеглись вдали,

Как будто выровняли горы

Или равнину подмели.

И в те же дни единым духом

Деревья по краям борозд

Зазеленели первым пухом

И выпрямились во весь рост.

1958

И ни соринки в новых кленах,

И в мире красок чище нет,

Чем цвет берез светло-зеленых

И светло-серых пашен цвет.

После грозы

Пронесшейся грозою полон воздух.

Все ожило, все дышит, как в раю.

Всем роспуском кистей лиловогроздых

Сирень вбирает свежести струю.

Все живо переменою погоды.

Дождь заливает кровель желоба,

Но все светлее неба переходы

И высь за черной тучей голуба.

Рука художника еще всесильней

Со всех вещей смывает грязь и пыль.

Преображенней из его красильни

Выходят жизнь, действительность и быль.

Воспоминание о полувеке

Пронесшейся грозой уходит вспять.

Столетье вышло из его опеки.

Пора дорогу будущему дать.

1958

Не потрясенья и перевороты

Для новой жизни очищают путь,

А откровенья, бури и щедроты

Души воспламененной чьей-нибудь.

Дорога

То насыпью, то глубью лога,

То по прямой за поворот

Змеится лентою дорога

Безостановочно вперед.

По всем законам перспективы

За придорожные поля

Бегут мощеные извивы,

Не слякотя и не пыля.

Вот путь перебежал плотину,

На пруд не посмотревши вбок,

Который выводок утиный

Переплывает поперек.

Вперед то под гору, то в гору

Бежит прямая магистраль,

Как разве только жизни впору

Все время рваться вверх и вдаль.

Чрез тысячи фантасмагорий,

И местности и времена,

Через преграды и подспорья

Несется к цели и она.

1957

А цель ее в гостях и дома —

Все пережить и все пройти,

Как оживляют даль изломы

Мимоидущего пути.

Ночь

Идет без проволочек

И тает ночь, пока

Над спящим миром летчик

Уходит в облака.

Он потонул в тумане,

Исчез в его струе,

Став крестиком на ткани

И меткой на белье.

Под ним ночные бары,

Чужие города,

Казармы, кочегары,

Вокзалы, поезда.

Всем корпусом на тучу

Ложится тень крыла.

Блуждают, сбившись в кучу,

Небесные тела.

И страшным, страшным креном

К другим каким-нибудь

Неведомым вселенным

Повернут Млечный Путь.

В пространствах беспредельных

Горят материки.

В подвалах и котельных

Не спят истопники.

В Париже из-под крыши

Венера или Марс

Глядят, какой в афише

Объявлен новый фарс.

Кому-нибудь не спится

В прекрасном далеке

На крытом черепицей

Старинном чердаке.

Он смотрит на планету,

Как будто небосвод

Относится к предмету

Его ночных забот.

Не спи, не спи, работай,

Не прерывай труда,

Не спи, борись с дремотой,

Как летчик, как звезда.

1956

Не спи, не спи, художник,

Не предавайся сну.

Ты – вечности заложник

У времени в плену.

Музыка

Дом высился, как каланча.

По тесной лестнице угольной

Несли рояль два силача,

Как колокол на колокольню.

Они тащили вверх рояль

Над ширью городского моря,

Как с заповедями скрижаль

На каменное плоскогорье [116].

И вот в гостиной инструмент,

И город в свисте, шуме, гаме,

Как под водой на дне легенд,

Внизу остался под ногами.

Жилец шестого этажа

На землю посмотрел с балкона,

Как бы ее в руках держа

И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл

Не чью-нибудь чужую пьесу,

Но собственную мысль, хорал,

Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес

Ночь, пламя, гром пожарных бочек,

Бульвар под ливнем, стук колес,

Жизнь улиц, участь одиночек.

Так ночью, при свечах, взамен

Былой наивности нехитрой,

Свой сон записывал Шопен

На черной выпилке пюпитра.

Или, опередивши мир

На поколения четыре,

По крышам городских квартир

Грозой гремел полет валькирий [117],

1956

Или консерваторский зал

При адском грохоте и треске

До слез Чайковский потрясал

Судьбой Паоло и Франчески [118].

С 1946 года кандидатура Пастернака семь раз выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе. В 1958 году, наконец, она была присуждена ему с формулировкой: «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы». Разразившийся вслед за этим политический скандал напоминал по своим формам худшие явления сталинского прошлого.

* * *

«...Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества, часть которого я составляю. Мне кажется, что честь оказана не только мне, а литературе, к которой я принадлежу... Кое-что для нее, положа руку на сердце, я сделал. Как ни велики мои размолвки с временем, я не предполагал, что в такую минуту их будут решать топором. Что же, если Вам кажется это справедливым, я готов все перенести и принять... Но мне не хотелось бы, чтобы эту готовность представляли себе вызовом и дерзостью. Наоборот, это долг смирения. Я верю в присутствие высших сил на земле и в жизни, и быть заносчивым и самонадеянным запрещает мне небо...»Борис Пастернак – Екатерине Фурцевой.

Из письма 24 октября 1958

Ответивший первоначально благодарностью за присуждение награды, Пастернак после недели угроз и травли был вынужден отказаться от премии, его принудили подписать согласованные в ЦК печатные заявления. В этой ситуации значительную роль играла Ольга Всеволодовна Ивинская, которая из страха за судьбу свою и Бориса Пастернака оказалась податливым орудием беззастенчивого шантажа и давления со стороны партийных чиновников. Недавние страдания, перенесенные ею в 1949–1953 годах, не позволяют ни в чем упрекать ее, запугивания повторным арестом заставляли ее слезами и истериками вынуждать Пастернака идти на компромиссы, требуемые в ЦК. Испугавшись, что ей в Гослитиздате отказали в очередном переводе, она подтолкнула Пастернака на то, чтобы послать телеграмму в Стокгольм с отказом от премии. Одновременно он послал извещение в ЦК, чтобы Ивинской вернули работу, потому что он отказался от премии. Она была одним из авторов открытых писем Пастернака в газеты, подписи под которыми были получены ее усилиями. Ей казалось, что она спасает его таким образом, – нельзя забывать, что Сталин умер всего пять лет тому назад, и страх, вновь охвативший все общество, диктовал свои законы. Достаточно посмотреть газеты тех страшных дней и вспомнить писательские собрания с требованиями расстрела «предателя». Но для Пастернака самым тяжелым было сознание своего компромисса и отказа от премии. О. Ивинская вспоминала, как он говорил ей, что стыдится тех писем, которые она «заставила» его подписывать: «Сознайся, ведь мы из вежливости испугались!»

* * *

«...Очень тяжелое для меня время. Всего лучше было бы теперь умереть, но я сам, наверное, не наложу на себя рук...»Борис Пастернак – Марии Марковой.

Из письма 11 ноября 1958

* * *

«...Темные дни и еще более темные вечера времен античности или Ветхого Завета, возбужденная чернь, пьяные крики, ругательства и проклятия на дорогах и возле кабака, которые доносились до меня во время вечерних прогулок; я не отвечал на эти крики и не шел в ту сторону, но и не поворачивал назад, а продолжал прогулку. Но меня все здесь знают, мне нечего бояться...»Борис Пастернак – Жаклин де Пруайяр.

Из письма 28 ноября 1958

(Перевод с французского)

Дурные дни

Когда на последней неделе

Входил он в Иерусалим,

Осанны навстречу гремели

Бежали с ветвями за ним.

А дни все грозней и суровей,

Любовью не тронуть сердец.

Презрительно сдвинуты брови,

И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею

Легли на дворы небеса.

Искали улик фарисеи,

Юля перед ним, как лиса.

И темными силами храма

Он отдан подонкам на суд,

И с пылкостью тою же самой,

Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке

Заглядывала из ворот,

Толклись в ожиданьи развязки

И тыкались взад и вперед.

И полз шепоток по соседству,

И слухи со многих сторон.

И бегство в Египет и детство

Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый

В пустыне, и та крутизна,

С которой всемирной державой

Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,

И чуду дивящийся стол,

И море, которым в тумане

Он к лодке, как по суху, шел.

Ноябрь-декабрь 1949

И сборище бедных в лачуге,

И спуск со свечою в подвал,

Где вдруг она гасла в испуге,

Когда воскрешенный вставал... [119].

Гефсиманский сад

Мерцаньем звезд далеких безразлично

Был поворот дороги озарен.

Дорога шла вокруг горы Масличной,

Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.

За нею начинался Млечный Путь.

Седые серебристые маслины

Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.

Учеников оставив за стеной,

Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,

Побудьте здесь и бодрствуйте со мной» [120].

Он отказался от противоборства,

Как от вещей, полученных взаймы,

От всемогущества и чудотворства,

И был теперь как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем

Уничтоженья и небытия.

Простор вселенной был необитаем,

И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,

Пустые, без начала и конца,

Чтоб эта чаша смерти миновала,

В поту кровавом он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,

Он вышел за ограду. На земле

Ученики, осиленные дремой,

Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил

Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.

Час Сына Человеческого пробил,

Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда

Толпа рабов и скопище бродяг,

Огни, мечи и впереди Иуда

С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам

И ухо одному из них отсек.

Но слышит: «Спор нельзя решать железом,

Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов

Отец не снарядил бы мне сюда?

И, волоска тогда на мне не тронув

Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,

Которая дороже всех святынь.

Сейчас должно написанное сбыться,

Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче

И может загореться на ходу.

Во имя страшного ее величья

Я в добровольных муках в гроб сойду.

1948

Я в гроб сойду и в третий день восстану,

И, как сплавляют по реке плоты,

Ко мне на суд, как баржи каравана,

Столетья поплывут из темноты».

Возобновившаяся с 1956 года переписка с Европой постепенно приобретала все более широкий размах. Пастернак получал разные книги, вырезки из газет, бандероли с подарками, возобновились знакомства с русскими эмигрантами. Порою на конверте стояло только: Переделкино под Москвой Пастернаку. Отлученный на десятилетия от читателя, Пастернак с радостью откликался на эти проявления симпатии и интереса.

* * *

«...Бури и анафематствования местного происхождения ничто по сравнению с тем, что ко мне приходит и тянется со всего мира. Я утопаю в грудах писем из-за границы. Говорил ли я Вам, что однажды наша переделкинская сельская почтальонша принесла их мне целую сумку, пятьдесят четыре штуки сразу. И каждый день по двадцати. В какой-то большой доле это все же упоенье и радость, – душевное единенье века...»Борис Пастернак – Лидии Воскресенской.

Из письма 12 декабря 1958

Божий мир

Тени вечера волоса тоньше

За деревьями тянутся вдоль.

На дороге лесной почтальонша

Мне протягивает бандероль.

По кошачьим следам и по лисьим,

По кошачьим и лисьим следам

Возвращаюсь я с пачкою писем

В дом, где волю я радости дам.

Горы, страны, границы, озера,

Перешейки и материки,

Обсужденья, отчеты, обзоры,

Дети, юноши и старики.

Досточтимые письма мужские!

Нет меж вами такого письма,

Где свидетельства мысли сухие

Не выказывали бы ума.

Драгоценные женские письма!

Я ведь тоже упал с облаков.

Присягаю вам ныне и присно:

Ваш я буду во веки веков.

1959

Ну, а вы, собиратели марок!

За один мимолетный прием,

О, какой бы достался подарок

Вам на бедственном месте моем!

Одновременно были остановлены все издания переводов, и Пастернак оставлен без какого-либо заработка. В письмах этого времени он писал, что чувствует себя, «как на луне или в четвертом измерении». С одной стороны – всемирная слава, с другой – одиозность его имени на родине, безденежье, неуверенность в завтрашнем дне и возможности прокормить зависящих от его заработка близких людей. В то же время он получал сотни писем от людей, которые считали его богачом, с просьбой о помощи из тех средств, которыми он сам не мог воспользоваться.

В январе 1959 года, на пороге своего семидесятилетия Пастернак написал три последних стихотворения, одно из них посвящено «тем страшным дням».

Нобелевская премия

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони.

Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Путь отрезан отовсюду,

Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,

Я, убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

1959

Но и так, почти у гроба,

Верю я, придет пора,

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

Стихотворение имело еще две строфы, возникшие под впечатлением размолвки с Ольгой Ивинской, потом в беловой рукописи они были заклеены.

Все тесней кольцо облавы,

И другому я виной:

Нет руки со мною правой,

Друга сердца нет со мной!

Но размолвка, имевшая основанием желание Ивинской легализовать отношения с Пастернаком, по-видимому, имела продолжение и сказалась в том извиняющемся тоне, какой слышится в письмах Пастернака Ивинской из Грузии. По требованию прокуратуры он вынужден был уехать на три недели из Москвы на время приезда английского премьер-министра Гарольда Макмиллана, чтобы избежать «нежелательных» встреч с иностранными журналистами.

А с такой петлей у горла

Я б хотел еще пока,

Чтобы слезы мне утерла

Правая моя рука.

Борис Пастернак – Ольге Ивинской

21 февраля 1959.«Олюша родная, пишу тебе на почте. Я подавлен всей идущей кругом жизнью, полетом, огромным количеством честных людей, живущих как надо, как требуется временем, и только я один подозрителен сам себе, и не собираюсь исправляться и буду чем дальше, тем все хуже. Я не знаю, удастся ли позвонить отсюда по телефону. Все так чисты и правы кругом, и первая – ты. И всех я огорчаю, и, как узнал перед отъездом, больше всего тебя.

Олюша, жизнь будет продолжаться, как она была раньше. По-другому я не могу и не сумею. Никто не относится плохо к тебе. Только что дочь Н.А. Табидзе обвиняла меня в том, что беря на себя такой риск, я потом ухожу от ответственности, сваливая ее на твои плечи. Что это ниже меня и неблагородно.

Крепко обнимаю тебя. Как удивительна жизнь. Как надо любить и думать. Не надо думать ни о чем другом.

Твой Б.»

22 февраля 1959.