Страница:

На протяжении четвертичного периода интенсивность вулканической активности не раз менялась. Этот вывод был сделан после изучения осадочных пород на дне Тихого и Атлантического океанов. Причем время осаждений особенно насыщенных пеплом слоев совпадает с периодами сильных оледенений. Кстати, надо заметить, современная вулканическая деятельность не оставляет существенного следа в осадочных материалах. Значит, понижение температуры вызывалось более широкомасштабной вулканической активностью – как по числу, так и по силе извержений. На сегодня точно установлено: эпохи похолоданий и активного вулканизма проходили одновременно на Камчатке и в некоторых других тектонически активных зонах. Связь этих двух природных катастрофических явлений очевидна. Но и здесь есть исключения. В осадочных породах позднемеловой эпохи был обнаружен большой слой вулканического пепла, хотя расширения ледниковых образований в то время не происходило.

Так что же все-таки выводило природные климатические весы из равновесия, что являлось причиной резкого похолодания? На этот вопрос точного ответа пока нет, есть лишь предположения, которые мы уже изложили. Но вполне резонно встает следующий вопрос: возможна ли подобная катастрофа сейчас?

Можно почти с полной уверенностью ответить – да. Вот один из возможных вариантов развития событий. Научные исследования показывают, что содержание углекислого газа в атмосфере неуклонно растет с пугающими темпами. Если так будет продолжаться и дальше, его концентрация в атмосфере через 300 лет удвоится, значит средняя температура воздуха повысится на 2–3 градуса. Следствием такого повышения температуры может быть значительное нарушение процесса оледенения, никто не знает, какие катастрофические последствия повлечет за собой данный факт.

Вот еще одна не менее печальная гипотеза. Антарктический материковый ледник очень-очень медленно сползает в океан. Это происходит потому, что в глубине льдов высокое давление вызывает понижение точки таяния льда, в результате чего образуется тончайшая прослойка воды. Эта прослойка и позволяет ледяным глыбам, скользя, двигаться. Расчеты показывают: если размеры ледяного массива увеличатся до пяти километров, давление станет столь высоким, что возникший водный слой позволит ледникам быстро и легко съехать в океанические воды. Некоторые ученые даже считают, что именно это уже и происходило. Такой вывод можно сделать, отследив изменения в росте коралловых рифов, произошедшие приблизительно 120 тысяч лет тому назад. Специалисты уверены, тогда неожиданно уровень Тихого океана вырос на восемь метров, температура океанических вод упала на два градуса. Итак, представим далее, что океаническую поверхность заполнят гигантские айсберги. Как известно, белое отражает большую часть теплового излучения, значит, земной шар станет меньше нагреваться, то есть наступит общее похолодание – новый ледниковый период, который будет тяжелейшим испытанием для всего живого на Земле, в том числе и для современного человека.

Трудно представить, как удалось выжить в неимоверно сложных условиях последнего ледникового периода нашему далекому предку – первобытному человеку. Животные, приспосабливаясь к новым условиям, изменили свой внешний облик (например, появление большого слоя подкожного жира), образ жизни (например, стали впадать в зимнюю спячку) и даже поменяли среду обитания (например, как морские млекопитающие, перешедшие с суши в море, более теплое и более богатое пищей). Человек адаптировался к экстремальным условиям Севера иначе. Он не изменился внешне, зато активизировались его внутренние обменные процессы. Для этого, конечно, была необходима особая пища, обладающая очень высокой энергетической ценностью. В условиях Севера это мог быть только чистый жир. Для жителей других районов пища, например, эскимосов, совершенно неприемлема. Обычный эскимосский ужин – кусок свежего подкожного сала. Акклиматизация эскимосов завершилась успешно, благодаря тому что они сумели построить свой образ жизни в максимальном соответствии с суровыми полярными условиями. Жители Севера овладели высоким мастерством охоты для добывания достаточного количества пищи, создали свою, непонятную нам, но жизненно важную для них, культуру. Некоторые из эскимосских обычаев могут показаться нам чудовищными (обмен женами, умерщвление стариков), а другие – прекрасными, достойными подражания (великая любовь к детям), но только все они вместе могли уберечь человеческое сообщество от гибели в жестких условиях Крайнего Севера.

Конечно, на первый взгляд это может показаться парадоксальным, но научные исследования палеонтологов доказывают: ледниковые периоды стимулировали эволюционные процессы у целого ряда живых организмов. На островах Эллесмер и Аксель Хейберг архипелага Свердруп в северной Канаде были обнаружены останки живых организмов, подтверждающие, что распространение новых видов шло из приполярной зоны в субтропические области. Климат на вышеуказанных островах в начале третичного периода был достаточно мягким, летний световой день очень длинным. Это способствовало бурному развитию таких отрядов древних животных, как жвачные, носорогообразные, лемурообразные, насекомоядные, и многих других видов. Версию распространения организмов с Севера на Юг подтверждают и находки больших млекопитающих в Сибири. Возраст останков животных неоспоримо доказывает: именно сибирские районы были родиной предков сегодняшних крупных млекопитающих.

Американские ученые, проведя исследования в Арктике, сделали вывод, что растения мелового периода (около 60 миллионов лет тому назад) пришли в Северную Америку именно из Арктики, где они появились на 18 миллионов лет раньше, чем в Северной Америке. Этот вывод касается и позвоночных, они тоже появились в северных районах на 2–4 миллиона лет раньше, чем в зонах нынешнего обитания.

Почему же так произошло, ведь тропики – самая благоприятная для жизни среда. Ответ таков: изобилие пищи и мягкий климат приостанавливает борьбу за выживаемость. Живым организмам не нужно больше приспосабливаться, и эволюционные процессы затормаживаются.

На Севере жесткие природные условия: зимние холода, летние засухи, нехватка пищи и так далее приводят к усилению конкуренции среди видов, заставляют их все лучше адаптироваться, бороться за выживание. Таким образом, теплый климат субарктических областей с долгими световыми днями породил богатую флору, а затем и разнообразную фауну. Последующие похолодания привели к переселению северных организмов в более теплые районы и распространили их по планете.

На Севере жесткие природные условия: зимние холода, летние засухи, нехватка пищи и так далее приводят к усилению конкуренции среди видов, заставляют их все лучше адаптироваться, бороться за выживание. Таким образом, теплый климат субарктических областей с долгими световыми днями породил богатую флору, а затем и разнообразную фауну. Последующие похолодания привели к переселению северных организмов в более теплые районы и распространили их по планете.

Последний же ледниковый период, по всей видимости, сыграл огромную роль в эволюции человека. Опасность гибели привела первобытного человека к развитию высоких умственных способностей, рождению интеллекта, ведь как иначе мог он, слабый и беззащитный, существовать в столь суровых климатических условиях. Несомненно, большая часть наших прародителей умерла от голода и холода. Выжили лишь самые сильные, самые сообразительные!

Глава 6. Исчезновение динозавров – неразгаданная тайна

Глава 7. Матушка-природа сердится

Извержения вулканов

Так что же все-таки выводило природные климатические весы из равновесия, что являлось причиной резкого похолодания? На этот вопрос точного ответа пока нет, есть лишь предположения, которые мы уже изложили. Но вполне резонно встает следующий вопрос: возможна ли подобная катастрофа сейчас?

Можно почти с полной уверенностью ответить – да. Вот один из возможных вариантов развития событий. Научные исследования показывают, что содержание углекислого газа в атмосфере неуклонно растет с пугающими темпами. Если так будет продолжаться и дальше, его концентрация в атмосфере через 300 лет удвоится, значит средняя температура воздуха повысится на 2–3 градуса. Следствием такого повышения температуры может быть значительное нарушение процесса оледенения, никто не знает, какие катастрофические последствия повлечет за собой данный факт.

Вот еще одна не менее печальная гипотеза. Антарктический материковый ледник очень-очень медленно сползает в океан. Это происходит потому, что в глубине льдов высокое давление вызывает понижение точки таяния льда, в результате чего образуется тончайшая прослойка воды. Эта прослойка и позволяет ледяным глыбам, скользя, двигаться. Расчеты показывают: если размеры ледяного массива увеличатся до пяти километров, давление станет столь высоким, что возникший водный слой позволит ледникам быстро и легко съехать в океанические воды. Некоторые ученые даже считают, что именно это уже и происходило. Такой вывод можно сделать, отследив изменения в росте коралловых рифов, произошедшие приблизительно 120 тысяч лет тому назад. Специалисты уверены, тогда неожиданно уровень Тихого океана вырос на восемь метров, температура океанических вод упала на два градуса. Итак, представим далее, что океаническую поверхность заполнят гигантские айсберги. Как известно, белое отражает большую часть теплового излучения, значит, земной шар станет меньше нагреваться, то есть наступит общее похолодание – новый ледниковый период, который будет тяжелейшим испытанием для всего живого на Земле, в том числе и для современного человека.

Трудно представить, как удалось выжить в неимоверно сложных условиях последнего ледникового периода нашему далекому предку – первобытному человеку. Животные, приспосабливаясь к новым условиям, изменили свой внешний облик (например, появление большого слоя подкожного жира), образ жизни (например, стали впадать в зимнюю спячку) и даже поменяли среду обитания (например, как морские млекопитающие, перешедшие с суши в море, более теплое и более богатое пищей). Человек адаптировался к экстремальным условиям Севера иначе. Он не изменился внешне, зато активизировались его внутренние обменные процессы. Для этого, конечно, была необходима особая пища, обладающая очень высокой энергетической ценностью. В условиях Севера это мог быть только чистый жир. Для жителей других районов пища, например, эскимосов, совершенно неприемлема. Обычный эскимосский ужин – кусок свежего подкожного сала. Акклиматизация эскимосов завершилась успешно, благодаря тому что они сумели построить свой образ жизни в максимальном соответствии с суровыми полярными условиями. Жители Севера овладели высоким мастерством охоты для добывания достаточного количества пищи, создали свою, непонятную нам, но жизненно важную для них, культуру. Некоторые из эскимосских обычаев могут показаться нам чудовищными (обмен женами, умерщвление стариков), а другие – прекрасными, достойными подражания (великая любовь к детям), но только все они вместе могли уберечь человеческое сообщество от гибели в жестких условиях Крайнего Севера.

Конечно, на первый взгляд это может показаться парадоксальным, но научные исследования палеонтологов доказывают: ледниковые периоды стимулировали эволюционные процессы у целого ряда живых организмов. На островах Эллесмер и Аксель Хейберг архипелага Свердруп в северной Канаде были обнаружены останки живых организмов, подтверждающие, что распространение новых видов шло из приполярной зоны в субтропические области. Климат на вышеуказанных островах в начале третичного периода был достаточно мягким, летний световой день очень длинным. Это способствовало бурному развитию таких отрядов древних животных, как жвачные, носорогообразные, лемурообразные, насекомоядные, и многих других видов. Версию распространения организмов с Севера на Юг подтверждают и находки больших млекопитающих в Сибири. Возраст останков животных неоспоримо доказывает: именно сибирские районы были родиной предков сегодняшних крупных млекопитающих.

Американские ученые, проведя исследования в Арктике, сделали вывод, что растения мелового периода (около 60 миллионов лет тому назад) пришли в Северную Америку именно из Арктики, где они появились на 18 миллионов лет раньше, чем в Северной Америке. Этот вывод касается и позвоночных, они тоже появились в северных районах на 2–4 миллиона лет раньше, чем в зонах нынешнего обитания.

Почему же так произошло, ведь тропики – самая благоприятная для жизни среда. Ответ таков: изобилие пищи и мягкий климат приостанавливает борьбу за выживаемость. Живым организмам не нужно больше приспосабливаться, и эволюционные процессы затормаживаются.

Последний же ледниковый период, по всей видимости, сыграл огромную роль в эволюции человека. Опасность гибели привела первобытного человека к развитию высоких умственных способностей, рождению интеллекта, ведь как иначе мог он, слабый и беззащитный, существовать в столь суровых климатических условиях. Несомненно, большая часть наших прародителей умерла от голода и холода. Выжили лишь самые сильные, самые сообразительные!

Глава 6. Исчезновение динозавров – неразгаданная тайна

Эволюция животного мира и растений, согласно учению Ч. Дарвина, осуществляется путем естественного отбора, то есть выживают те организмы, которые сумели лучше приспособиться к условиям окружающей среды. Это должно быть известно даже школьникам, но и эта, как казалось, уже доказанная теория встречает ряд необъяснимых трудностей. Согласно ей, например, растения как более пассивные организмы должны были развиваться медленнее животных. Однако сегодня число видов самых высокоразвитых растений (цветковых) значительно превосходит число видов млекопитающих. Для объяснения подобных фактов ученые были вынуждены обратиться к геологическому прошлому Земли. Было выдвинуто предположение, что резкое изменение форм живых организмов может быть вызвано природными катастрофическими явлениями.

В конце пермского периода, 230–250 миллионов лет назад, исчезли сразу 24 отряда различных животных. В конце мезозойской эры, приблизительно 80 миллионов лет назад, одновременно погиб целый ряд групп морских организмов и основная огромная группа наземных животных – динозавры. Немецкий палеонтолог О. Шиндевольф полагает, что эти крупные катастрофические вымирания значительных групп организмов могут быть связаны не с геологическими изменениями на поверхности Земли, а с космическими факторами – мощными взрывами солнечной или космической радиации. Именно радиация могла привести к вымиранию одних групп и ускорению мутационных процессов у других. О. Шиндервольфа поддерживают и некоторые другие ученые. Однако большинство палеонтологов остаются приверженцами дарвиновского учения о главенствующей роли естественного отбора в процессе эволюционного развития. Они отмечают, что нельзя с полной уверенностью утверждать: вымирание всех групп живых организмов происходило одновременно. Может быть, это был длительный постепенный, а не мгновенный процесс. Хотя и эти исследователи не отрицают, что при определенных условиях группы могли погибнуть достаточно быстро.

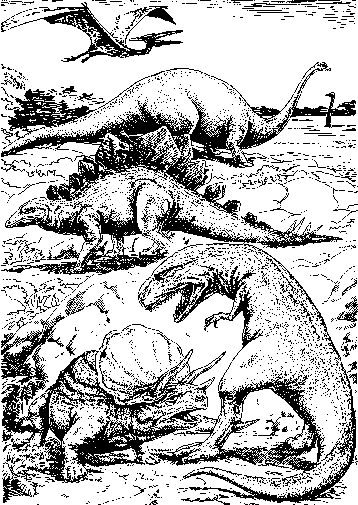

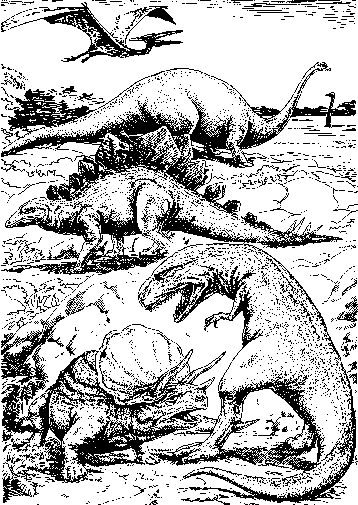

Не одно десятилетие ученые самых разных направлений: биологи, палеонтологи, геологи и даже астрономы, бьются над одной из самых сложных загадок природы – почему полностью вымерла огромная группа крупных пресмыкающихся в позднем меловом периоде, ведь, казалось, эти животные прекрасно приспособились к существованию в тех условиях. Среди многочисленного отряда были и хищные орнитоподы, передвигавшиеся на двух ногах, и рогатые четвероногие стегозавры, летающие птеродактили, растительноядные диплодоки, водоплавающие ихтиозавры, всего около 600 видов от почти крошечных двадцатисантиметровых до тридцатиметровых гигантов. Жившие в то время тираннозавры – самые крупные хищники, когда-либо обитавшие на планете. О степени приспособленности этих животных можно судить на примере травоядного ящера диплодока. Особь этого вида достигала в длину 25 метров, имела очень длинный хвост, массивное туловище, столбовидные ноги, очень длинную шею и необыкновенно маленькую головку. Конечно, такому гиганту было недостаточно спинного мозга и мозга, спрятанного внутри крошечной головы. Поэтому природа позаботилась о нем и расположила еще один мозг в области таза, по своему объему он в несколько раз превосходил головной. Существовали даже теплокровные пресмыкающиеся.

Были среди этого обширного отряда и такие высокоразвитые хищники, как сненонихозавры, вероятно, не исчезни они с лица Земли, могли бы стоять в начале линии, ведущей к разумным существам. Но все эти животные внезапно погибли, вместе с ними вымерли все жившие на Земле существа весом более 20 килограммов и целый ряд морских организмов.

Были среди этого обширного отряда и такие высокоразвитые хищники, как сненонихозавры, вероятно, не исчезни они с лица Земли, могли бы стоять в начале линии, ведущей к разумным существам. Но все эти животные внезапно погибли, вместе с ними вымерли все жившие на Земле существа весом более 20 килограммов и целый ряд морских организмов.

Выдвигались самые разные версии, объяснявшие произошедшее. Выдающийся русский зоолог М.А. Мензбир писал: “Зная восприимчивость рептилий к изменениям температуры, причину вымирания можно было бы искать в резком или даже постепенном, но значительном понижении температуры; однако флора не дает на это указаний ни в Европе, ни в Америке”. Сомнения Мензбира поддерживает другой крупный русский ученый-геолог академик А.П. Павлов. “Конечно, климатические изменения имели большое влияние на судьбы органического населения какого-либо древнего континента или его части, – писал он. – Но ведь климаты Земли не менялись внезапно и повсеместно… В большинстве случаев животные и растения могли при ухудшении климата мигрировать в другие широты… и если в некоторых случаях это было невозможно, в известном районе могло иметь место вымирание, но оно должно было иметь местный, а не повсеместный на Земле характер и не могло быть причиной полного исчезновения какой-нибудь из широко распространенных групп. Еще труднее применить это объяснение к вымиранию широко распространенных групп морских животных, на судьбы которых изменения рельефа поверхности суши едва ли могли оказать фатальное влияние”.

Еще одна выдвинутая гипотеза связывала гибель динозавров со сменой типа растительности. Развитие лиственных растений привело к повышению концентрации кислорода в земной атмосфере. Мелким млекопитающим необходимо много кислорода, ведь чем меньше организм, тем интенсивнее в нем идут обменные процессы. Но для больших животных высокая концентрация кислорода была не только не полезна, но и вредна. Выжившие экземпляры научились потреблять большее количество кислорода, используя его, например, для терморегуляции. Однако эта гипотеза не объясняет гибели морских видов живых организмов. Кроме того, смена типа растительности произошла в начале позднего мелового периода, а резкое вымирание животных имело место в самом конце данного довольно длительного исторического интервала.

Очень любопытная версия, дающая вполне логичное объяснение резкому вымиранию динозавров и других живых существ, была предложена в 1957 году учеными В.П. Красовским и И.С. Шкловским. Они предположили, что эволюционные процессы на Земле могут быть связаны с космическими катаклизмами. Например, каждая вспышка сверхновой звезды дает огромное количество космических лучей с очень большими энергиями. По мнению авторов гипотезы, Солнечная система, двигаясь в пределах Галактики, могла оказаться в зоне прохождения очень плотного космического излучения, возникшего во время вспышки сверхновой звезды. Рождение таких космических тел в областях, близких к Солнцу, происходило приблизительно один раз в 200 миллионов лет. Сопровождаясь потоками жестких излучений высокой интенсивности, подобное явление, конечно, могло иметь серьезные генетические последствия и привести к большому увеличению числа мутаций, особенно среди организмов, живущих достаточно долго. К тому же эпохи воздействия подобных жестких излучений с интенсивностью, превосходящей обычную в сотни раз, могли продолжаться несколько тысячелетий. Именно это явление и стало причиной вымирания динозавров, полагают И.С. Шкловский и В.П. Красовский. Но ведь возможно, космические лучи способны не только убивать жизнь, но и принимать участие в ее совершенствовании. Можно предположить, что буйный расцвет флоры во время каменноугольного периода был последствием взрыва сверхновой. По этой же причине могло произойти и превращение простых органических соединений в сложные комплексы, то есть возникнуть жизнь. Это, конечно, смелое предположение, но ведь так часто казавшееся невероятным становилось впоследствии доказанным фактом. Хотя и у этой гипотезы тоже есть свои минусы. Организмы, обитавшие на дне моря и защищенные толщей воды от космической радиации, должны были развиваться, независимо от вспышек сверхновых звезд. И тем не менее они тоже вымерли в конце мелового периода. А перед исчезновением некоторые экземпляры аммонитов, древних моллюсков, стали приобретать причудливые формы, значит, число мутаций этого вида в то время увеличилось.

Еще одну космическую теорию предложили американские ученые отец и сын Альваресы. Столкновение Земли с астероидом может вызвать мощный взрыв, который выбросит в атмосферу воду, водяной пар и пыль. Долгие годы при этом небо может оставаться затянутым черными тучами, вследствие чего температура на поверхности Земли резко упадет, климатические условия серьезно изменяться. И действительно, в соответствующих слоях почвы на всей поверхности планеты обнаружено высокое содержание иридия, имеющего космическое происхождение. Альваресы полагают, что описанная катастрофа произошла 65 миллионов лет назад и это приблизительно совпадает по времени с массовой гибелью живых организмов. Получается, что падение астероида диаметром около 10 километров является вполне правдоподобным объяснением случившемуся.

Уже упоминавшийся нами академик А.П. Павлов считал вымирание организмов следствием изменения состава атмосферы. Видный ученый предлагал обратить внимание на то, что две великие эпохи гибели животных в конце палеозойской эры, 200 миллионов лет назад, и в конце мезозойской эры, 70–80 миллионов лет назад, совпадают по времени с двумя “великими геологическими революциями”. Это были периоды бурных вулканических извержений, наземных и подводных. Большое число извержений должно было существенно влиять на газовый состав атмосферы и солевой состав морей, и это могло стать причиной вымирания и морских, и наземных обитателей.

Истинную причину вымирания динозавров сегодня установить практически невозможно. Но и эта ужасная катастрофа имела благоприятный для дальнейшего эволюционного развития аспект: были освобождены огромные пространства для совершенствования млекопитающих животных. Начали расти и размеры этих животных, а ведь сначала млекопитающие были совсем маленькими. Предком обезьян и человека, например, было небольшое млекопитающее существо размером с кошку, а древняя лошадь имела высоту собаки. Пожалуй, стоит подумать над тем, кем бы мы были сейчас, если вообще были бы, не вмешайся в ход эволюционной истории загадочная катастрофа, приведшая к массовой гибели динозавров.

В конце пермского периода, 230–250 миллионов лет назад, исчезли сразу 24 отряда различных животных. В конце мезозойской эры, приблизительно 80 миллионов лет назад, одновременно погиб целый ряд групп морских организмов и основная огромная группа наземных животных – динозавры. Немецкий палеонтолог О. Шиндевольф полагает, что эти крупные катастрофические вымирания значительных групп организмов могут быть связаны не с геологическими изменениями на поверхности Земли, а с космическими факторами – мощными взрывами солнечной или космической радиации. Именно радиация могла привести к вымиранию одних групп и ускорению мутационных процессов у других. О. Шиндервольфа поддерживают и некоторые другие ученые. Однако большинство палеонтологов остаются приверженцами дарвиновского учения о главенствующей роли естественного отбора в процессе эволюционного развития. Они отмечают, что нельзя с полной уверенностью утверждать: вымирание всех групп живых организмов происходило одновременно. Может быть, это был длительный постепенный, а не мгновенный процесс. Хотя и эти исследователи не отрицают, что при определенных условиях группы могли погибнуть достаточно быстро.

Не одно десятилетие ученые самых разных направлений: биологи, палеонтологи, геологи и даже астрономы, бьются над одной из самых сложных загадок природы – почему полностью вымерла огромная группа крупных пресмыкающихся в позднем меловом периоде, ведь, казалось, эти животные прекрасно приспособились к существованию в тех условиях. Среди многочисленного отряда были и хищные орнитоподы, передвигавшиеся на двух ногах, и рогатые четвероногие стегозавры, летающие птеродактили, растительноядные диплодоки, водоплавающие ихтиозавры, всего около 600 видов от почти крошечных двадцатисантиметровых до тридцатиметровых гигантов. Жившие в то время тираннозавры – самые крупные хищники, когда-либо обитавшие на планете. О степени приспособленности этих животных можно судить на примере травоядного ящера диплодока. Особь этого вида достигала в длину 25 метров, имела очень длинный хвост, массивное туловище, столбовидные ноги, очень длинную шею и необыкновенно маленькую головку. Конечно, такому гиганту было недостаточно спинного мозга и мозга, спрятанного внутри крошечной головы. Поэтому природа позаботилась о нем и расположила еще один мозг в области таза, по своему объему он в несколько раз превосходил головной. Существовали даже теплокровные пресмыкающиеся.

Выдвигались самые разные версии, объяснявшие произошедшее. Выдающийся русский зоолог М.А. Мензбир писал: “Зная восприимчивость рептилий к изменениям температуры, причину вымирания можно было бы искать в резком или даже постепенном, но значительном понижении температуры; однако флора не дает на это указаний ни в Европе, ни в Америке”. Сомнения Мензбира поддерживает другой крупный русский ученый-геолог академик А.П. Павлов. “Конечно, климатические изменения имели большое влияние на судьбы органического населения какого-либо древнего континента или его части, – писал он. – Но ведь климаты Земли не менялись внезапно и повсеместно… В большинстве случаев животные и растения могли при ухудшении климата мигрировать в другие широты… и если в некоторых случаях это было невозможно, в известном районе могло иметь место вымирание, но оно должно было иметь местный, а не повсеместный на Земле характер и не могло быть причиной полного исчезновения какой-нибудь из широко распространенных групп. Еще труднее применить это объяснение к вымиранию широко распространенных групп морских животных, на судьбы которых изменения рельефа поверхности суши едва ли могли оказать фатальное влияние”.

Еще одна выдвинутая гипотеза связывала гибель динозавров со сменой типа растительности. Развитие лиственных растений привело к повышению концентрации кислорода в земной атмосфере. Мелким млекопитающим необходимо много кислорода, ведь чем меньше организм, тем интенсивнее в нем идут обменные процессы. Но для больших животных высокая концентрация кислорода была не только не полезна, но и вредна. Выжившие экземпляры научились потреблять большее количество кислорода, используя его, например, для терморегуляции. Однако эта гипотеза не объясняет гибели морских видов живых организмов. Кроме того, смена типа растительности произошла в начале позднего мелового периода, а резкое вымирание животных имело место в самом конце данного довольно длительного исторического интервала.

Очень любопытная версия, дающая вполне логичное объяснение резкому вымиранию динозавров и других живых существ, была предложена в 1957 году учеными В.П. Красовским и И.С. Шкловским. Они предположили, что эволюционные процессы на Земле могут быть связаны с космическими катаклизмами. Например, каждая вспышка сверхновой звезды дает огромное количество космических лучей с очень большими энергиями. По мнению авторов гипотезы, Солнечная система, двигаясь в пределах Галактики, могла оказаться в зоне прохождения очень плотного космического излучения, возникшего во время вспышки сверхновой звезды. Рождение таких космических тел в областях, близких к Солнцу, происходило приблизительно один раз в 200 миллионов лет. Сопровождаясь потоками жестких излучений высокой интенсивности, подобное явление, конечно, могло иметь серьезные генетические последствия и привести к большому увеличению числа мутаций, особенно среди организмов, живущих достаточно долго. К тому же эпохи воздействия подобных жестких излучений с интенсивностью, превосходящей обычную в сотни раз, могли продолжаться несколько тысячелетий. Именно это явление и стало причиной вымирания динозавров, полагают И.С. Шкловский и В.П. Красовский. Но ведь возможно, космические лучи способны не только убивать жизнь, но и принимать участие в ее совершенствовании. Можно предположить, что буйный расцвет флоры во время каменноугольного периода был последствием взрыва сверхновой. По этой же причине могло произойти и превращение простых органических соединений в сложные комплексы, то есть возникнуть жизнь. Это, конечно, смелое предположение, но ведь так часто казавшееся невероятным становилось впоследствии доказанным фактом. Хотя и у этой гипотезы тоже есть свои минусы. Организмы, обитавшие на дне моря и защищенные толщей воды от космической радиации, должны были развиваться, независимо от вспышек сверхновых звезд. И тем не менее они тоже вымерли в конце мелового периода. А перед исчезновением некоторые экземпляры аммонитов, древних моллюсков, стали приобретать причудливые формы, значит, число мутаций этого вида в то время увеличилось.

Еще одну космическую теорию предложили американские ученые отец и сын Альваресы. Столкновение Земли с астероидом может вызвать мощный взрыв, который выбросит в атмосферу воду, водяной пар и пыль. Долгие годы при этом небо может оставаться затянутым черными тучами, вследствие чего температура на поверхности Земли резко упадет, климатические условия серьезно изменяться. И действительно, в соответствующих слоях почвы на всей поверхности планеты обнаружено высокое содержание иридия, имеющего космическое происхождение. Альваресы полагают, что описанная катастрофа произошла 65 миллионов лет назад и это приблизительно совпадает по времени с массовой гибелью живых организмов. Получается, что падение астероида диаметром около 10 километров является вполне правдоподобным объяснением случившемуся.

Уже упоминавшийся нами академик А.П. Павлов считал вымирание организмов следствием изменения состава атмосферы. Видный ученый предлагал обратить внимание на то, что две великие эпохи гибели животных в конце палеозойской эры, 200 миллионов лет назад, и в конце мезозойской эры, 70–80 миллионов лет назад, совпадают по времени с двумя “великими геологическими революциями”. Это были периоды бурных вулканических извержений, наземных и подводных. Большое число извержений должно было существенно влиять на газовый состав атмосферы и солевой состав морей, и это могло стать причиной вымирания и морских, и наземных обитателей.

Истинную причину вымирания динозавров сегодня установить практически невозможно. Но и эта ужасная катастрофа имела благоприятный для дальнейшего эволюционного развития аспект: были освобождены огромные пространства для совершенствования млекопитающих животных. Начали расти и размеры этих животных, а ведь сначала млекопитающие были совсем маленькими. Предком обезьян и человека, например, было небольшое млекопитающее существо размером с кошку, а древняя лошадь имела высоту собаки. Пожалуй, стоит подумать над тем, кем бы мы были сейчас, если вообще были бы, не вмешайся в ход эволюционной истории загадочная катастрофа, приведшая к массовой гибели динозавров.

Глава 7. Матушка-природа сердится

Извержения вулканов

Ученые считают, что на второй стадии процесса формирования земной коры поверхность нашей планеты была сплошь покрыта вулканами. Но те вулканы, которые можно увидеть сейчас, не имеют отношения к этому далекому периоду. Они образовались не так давно, в четвертичный период, то есть на последнем этапе геологической истории, продолжающемся и по ныне.

Согласно определению, вулкан (от латинского vulcanus – огонь, пламя) – геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по которым во время извержения вулкана поднимается на земную поверхность раскаленная лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород. Сегодня ученые не пришли к единому мнению по вопросам структуры механизма, заставляющего вулканы извергаться, природы подземной энергии, а также по поводу других проблем, касающихся вулканической деятельности. Многое пока здесь остается неясным, видимо, пройдет еще немало времени, прежде чем человек сможет сказать, что знает о движущих силах вулканических извержений все.

Современный взгляд на то, что представляет собой жизненный цикл вулканов, таков. В самой глубине земных недр на раскаленные породы давят огромные толщи вышележащих пород. Согласно физическим законам, чем сильнее давление, тем выше температура кипения вещества, поэтому магма, находящаяся далеко от земной поверхности, пребывает в твердом состоянии.

Однако если ослабить давление на нее, она станет текучей. В тех местах, где земная кора растягивается или сжимается, давление, оказываемое породами на магму, падает, и образуется зона частичного плавления. Существуют такие зоны и в горячих точках, о которых подробнее рассказывается ниже. Полурасплавленная порода, имеющая меньшую плотность по сравнению с окружающим твердым веществом, начинает подниматься к поверхности, формируя гигантские капли – диапиры. Диапира медленно идет вверх, при этом давление на нее уменьшается, и, как следствие, все больше вещества в гигантской капле переходит в расплавленное состояние. Поднявшись до определенной глубины, диапира становится магматической камерой, или по-другому, очагом магмы, служащим непосредственным источником вулканической активности. Расплавленная порода может не извергнуться сразу, а остаться внутри земной коры. Она будет охлаждаться, при этом произойдет процесс разделения магматического вещества на слои: более плотные вещества затвердеют первыми и осядут на дно камеры. Процесс будет продолжаться, и верхнюю часть резервуара займут легкие минералы и растворенные газы. Все это какое-то время будет находиться в равновесном состоянии. По мере отделения газов от расплавленного вещества давление в магматической камере будет расти. В определенный момент оно может выйти за границу прочности вышележащих пород, тогда магма сможет проложить себе путь и выйти на поверхность. Этот выход будет сопровождаться извержением. Иногда в очаг может попасть вода, при этом образуется огромное количество водяного пара и неизбежно прозвучит мощный вулканический взрыв. Если в камеру неожиданно поступит новая порция магмы, то произойдет перемешивание устоявшихся слоев и возникнет бурный процесс выделения легких компонентов, что станет причиной резкого возрастания внутрикамерного давления. Извержение может стать следствием тектонических процессов – таких, как землетрясение, ведь при этом могут образоваться трещины, вскрывающие очаг магмы, давление внутри него при этом сразу падает, содержимое камеры устремляется вверх.

Однако если ослабить давление на нее, она станет текучей. В тех местах, где земная кора растягивается или сжимается, давление, оказываемое породами на магму, падает, и образуется зона частичного плавления. Существуют такие зоны и в горячих точках, о которых подробнее рассказывается ниже. Полурасплавленная порода, имеющая меньшую плотность по сравнению с окружающим твердым веществом, начинает подниматься к поверхности, формируя гигантские капли – диапиры. Диапира медленно идет вверх, при этом давление на нее уменьшается, и, как следствие, все больше вещества в гигантской капле переходит в расплавленное состояние. Поднявшись до определенной глубины, диапира становится магматической камерой, или по-другому, очагом магмы, служащим непосредственным источником вулканической активности. Расплавленная порода может не извергнуться сразу, а остаться внутри земной коры. Она будет охлаждаться, при этом произойдет процесс разделения магматического вещества на слои: более плотные вещества затвердеют первыми и осядут на дно камеры. Процесс будет продолжаться, и верхнюю часть резервуара займут легкие минералы и растворенные газы. Все это какое-то время будет находиться в равновесном состоянии. По мере отделения газов от расплавленного вещества давление в магматической камере будет расти. В определенный момент оно может выйти за границу прочности вышележащих пород, тогда магма сможет проложить себе путь и выйти на поверхность. Этот выход будет сопровождаться извержением. Иногда в очаг может попасть вода, при этом образуется огромное количество водяного пара и неизбежно прозвучит мощный вулканический взрыв. Если в камеру неожиданно поступит новая порция магмы, то произойдет перемешивание устоявшихся слоев и возникнет бурный процесс выделения легких компонентов, что станет причиной резкого возрастания внутрикамерного давления. Извержение может стать следствием тектонических процессов – таких, как землетрясение, ведь при этом могут образоваться трещины, вскрывающие очаг магмы, давление внутри него при этом сразу падает, содержимое камеры устремляется вверх.

Очаг магмы связан с поверхностью Земли каналом. В нем протекают процессы, схожие с тем, что происходит, когда мы открываем бутылку шампанского. Все, пожалуй, знают, как это бывает: газ выходит из бутылки под большим давлением, выбивает пробку, раздается хлопок, и струи газированного напитка летят к потолку. Но магма более плотное, чем шампанское, вещество, обладающее большой вязкостью, потому газы заставляют ее не только пениться, но и разрывают, клочьями выбрасывая наружу.

Вытекшая на поверхность лава, застывая, образует конусообразную гору, которая слагается так же из обломков горных пород и пепла. Однако растут вулканические горы вовсе не до бесконечности. Наряду с процессом возвышения, наблюдается время от времени явление, уничтожающее верхушку вулкана, происходит обрушение конуса и образование кальдеры – котлообразной впадины с круглыми склонами и ровным дном. Caldera – испанское слово, буквально означающее “большой котел”. Механизм возникновения кальдеры таков: когда вулкан выбрасывает все из магматического резервуара, находящегося непосредственно под вершиной, то оказывается опустошенным, и стенки кратера лишаются внутренней поддержки, тогда они рушатся и образуется гигантская яма. Кальдеры могут иметь по истине огромные размеры, например весь Йеллоустонский Национальный парк – кальдера. Бывает так, что кальдеру заполняет вода и образуется большое кратерное озеро. Примером может служить озеро Крейтер в штате Орегон, являющееся кальдерой вулкана, извержение которого произошло около 7 тысяч лет назад. Довольно часто случается, что внутри кальдеры снова начинает расти купол, это означает, что у вулкана начинается новый цикл активной жизни.

Вот как описывает свои ощущения от встречи лицом к лицу с действующим вулканом доктор геолого-минералогических наук Е. Мархинин: “Я подхожу к кромке кратера и останавливаюсь, зачарованный: со дна мрачной котловины, сквозь пары фумарол с треском и грохотом вылетают докрасна раскаленные куски шлака… Мы видим на дне кратера два черных, как кучи углей, шлаковых конусов высотой несколько десятков метров. В центре конуса зияют небольшие круглые огненно-желтые отверстия, из которых то и дело вырываются струи раскаленного шлака и вулканических бомб… Многие бомбы летят на высоту более трехсот метров.

Взрывы сотрясают тело вулкана… В полной темноте в восточной части огромного кратера светится длинная огненная полоса. Это лавовый поток… Мы можем свободно и долго смотреть в самое жерло извергающихся кратеров, что мало кому еще посчастливилось”.

Ученые выделили несколько различных типов вулканических извержений:

1. Плинианский тип – лава вязкая, с высоким содержанием газов, она с трудом выдавливается из жерла. При этом газ скапливается и взрывается – на многокилометровую высоту взлетают вверх огромные массы пепла и вулканических бомб, так возникает на вершине гигантская черная колонна из пепла и газов, именуемая плинианским столбом. Извержение Везувия – типичный пример такого рода природного катаклизма.

2. Пелейский тип – лава очень вязкая. Она практически закупоривает жерло, закрывая путь наверх вулканическим газам. Смешанные с раскаленным пеплом, они находят выход на свободу в другом месте, пробивая брешь в склоне горы. Именно этот тип извержений порождает страшные палящие тучи, состоящие из раскаленного газа и пепла. Самым лучшим примером такого типа извержений может служить вулкан Мон-Пеле.

3. Исландский тип – извержение происходит по трещинам. Жидкая лава изливается небольшими фонтанами, быстро течет, может затопить обширные территории. Примером может служить извержение вулкана Лаки в Исландии в 1783 году.

4. Гавайский тип – жидкие лавовые потоки изливаются лишь из центрального жерла, поэтому у этих вулканов очень пологие склоны. К этому типу относятся вулканы Гавайских островов. В частности, огнедышащая гора Мауна-Лоа.

5. Стромболианский тип – извержение сопровождается фейерверками вулканических бомб, ослепляющим заревом и оглушительным грохотом во время взрывов. Лава, изливаемая вулканами этих типов, имеет более вязкую консистенцию. Яркий пример – вулкан Стромболи в Италии.

6. Бандайский тип – это чисто газовое извержение. Сильными взрывами выбрасываются на поверхность обломки пород, куски старой застывшей лавы, пепел. Именно так извергается японский вулкан Бандай.

Согласно определению, вулкан (от латинского vulcanus – огонь, пламя) – геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по которым во время извержения вулкана поднимается на земную поверхность раскаленная лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород. Сегодня ученые не пришли к единому мнению по вопросам структуры механизма, заставляющего вулканы извергаться, природы подземной энергии, а также по поводу других проблем, касающихся вулканической деятельности. Многое пока здесь остается неясным, видимо, пройдет еще немало времени, прежде чем человек сможет сказать, что знает о движущих силах вулканических извержений все.

Современный взгляд на то, что представляет собой жизненный цикл вулканов, таков. В самой глубине земных недр на раскаленные породы давят огромные толщи вышележащих пород. Согласно физическим законам, чем сильнее давление, тем выше температура кипения вещества, поэтому магма, находящаяся далеко от земной поверхности, пребывает в твердом состоянии.

Очаг магмы связан с поверхностью Земли каналом. В нем протекают процессы, схожие с тем, что происходит, когда мы открываем бутылку шампанского. Все, пожалуй, знают, как это бывает: газ выходит из бутылки под большим давлением, выбивает пробку, раздается хлопок, и струи газированного напитка летят к потолку. Но магма более плотное, чем шампанское, вещество, обладающее большой вязкостью, потому газы заставляют ее не только пениться, но и разрывают, клочьями выбрасывая наружу.

Вытекшая на поверхность лава, застывая, образует конусообразную гору, которая слагается так же из обломков горных пород и пепла. Однако растут вулканические горы вовсе не до бесконечности. Наряду с процессом возвышения, наблюдается время от времени явление, уничтожающее верхушку вулкана, происходит обрушение конуса и образование кальдеры – котлообразной впадины с круглыми склонами и ровным дном. Caldera – испанское слово, буквально означающее “большой котел”. Механизм возникновения кальдеры таков: когда вулкан выбрасывает все из магматического резервуара, находящегося непосредственно под вершиной, то оказывается опустошенным, и стенки кратера лишаются внутренней поддержки, тогда они рушатся и образуется гигантская яма. Кальдеры могут иметь по истине огромные размеры, например весь Йеллоустонский Национальный парк – кальдера. Бывает так, что кальдеру заполняет вода и образуется большое кратерное озеро. Примером может служить озеро Крейтер в штате Орегон, являющееся кальдерой вулкана, извержение которого произошло около 7 тысяч лет назад. Довольно часто случается, что внутри кальдеры снова начинает расти купол, это означает, что у вулкана начинается новый цикл активной жизни.

Вот как описывает свои ощущения от встречи лицом к лицу с действующим вулканом доктор геолого-минералогических наук Е. Мархинин: “Я подхожу к кромке кратера и останавливаюсь, зачарованный: со дна мрачной котловины, сквозь пары фумарол с треском и грохотом вылетают докрасна раскаленные куски шлака… Мы видим на дне кратера два черных, как кучи углей, шлаковых конусов высотой несколько десятков метров. В центре конуса зияют небольшие круглые огненно-желтые отверстия, из которых то и дело вырываются струи раскаленного шлака и вулканических бомб… Многие бомбы летят на высоту более трехсот метров.

Взрывы сотрясают тело вулкана… В полной темноте в восточной части огромного кратера светится длинная огненная полоса. Это лавовый поток… Мы можем свободно и долго смотреть в самое жерло извергающихся кратеров, что мало кому еще посчастливилось”.

Ученые выделили несколько различных типов вулканических извержений:

1. Плинианский тип – лава вязкая, с высоким содержанием газов, она с трудом выдавливается из жерла. При этом газ скапливается и взрывается – на многокилометровую высоту взлетают вверх огромные массы пепла и вулканических бомб, так возникает на вершине гигантская черная колонна из пепла и газов, именуемая плинианским столбом. Извержение Везувия – типичный пример такого рода природного катаклизма.

2. Пелейский тип – лава очень вязкая. Она практически закупоривает жерло, закрывая путь наверх вулканическим газам. Смешанные с раскаленным пеплом, они находят выход на свободу в другом месте, пробивая брешь в склоне горы. Именно этот тип извержений порождает страшные палящие тучи, состоящие из раскаленного газа и пепла. Самым лучшим примером такого типа извержений может служить вулкан Мон-Пеле.

3. Исландский тип – извержение происходит по трещинам. Жидкая лава изливается небольшими фонтанами, быстро течет, может затопить обширные территории. Примером может служить извержение вулкана Лаки в Исландии в 1783 году.

4. Гавайский тип – жидкие лавовые потоки изливаются лишь из центрального жерла, поэтому у этих вулканов очень пологие склоны. К этому типу относятся вулканы Гавайских островов. В частности, огнедышащая гора Мауна-Лоа.

5. Стромболианский тип – извержение сопровождается фейерверками вулканических бомб, ослепляющим заревом и оглушительным грохотом во время взрывов. Лава, изливаемая вулканами этих типов, имеет более вязкую консистенцию. Яркий пример – вулкан Стромболи в Италии.

6. Бандайский тип – это чисто газовое извержение. Сильными взрывами выбрасываются на поверхность обломки пород, куски старой застывшей лавы, пепел. Именно так извергается японский вулкан Бандай.