Страница:

♦ отраслевую принадлежность (промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство, торговля и т. д.);

♦ виды (направления) деятельности (экспорт, импорт);

♦ организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

Перечисленные выше принципы организации финансов наиболее полно реализуются на предприятиях сферы материального производства. Для них характерно функционирование на основе коммерческого расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

Вопрос 8

Вопрос 9

Тема 2

Вопрос 1

Вопрос 2

Вопрос 3

Тема 3

Вопрос 1

♦ виды (направления) деятельности (экспорт, импорт);

♦ организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

Перечисленные выше принципы организации финансов наиболее полно реализуются на предприятиях сферы материального производства. Для них характерно функционирование на основе коммерческого расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

Вопрос 8

Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм

Юридическими лицами могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации. Соответственно в финансах хозяйствующих субъектов можно выделить:

♦ финансы коммерческих предприятий и организаций;

♦ финансы некоммерческих организаций.

Финансовые отношения этих двух групп хозяйствующих субъектов имеют свою специфику, связанную с формой организации предпринимательской деятельности, формированием доходов и расходов, владения имуществом, выполнением обязательств, налогообложением.

Для коммерческих организаций характерно функционирование на основе коммерческого расчета, самофинансирования и самоокупаемости. Они могут осуществлять свою деятельность в форме:

♦ хозяйственных товариществ и обществ (в том числе акционерных обществ с ограниченной ответственностью, обществ с дополнительной ответственностью);

♦ производственных кооперативов;

♦ государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Унитарные предприятия могут быть основаны на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления. Унитарное предприятие, находящееся в федеральной собственности, основанное на праве оперативного управления, принимает статус федерального казенного предприятия. Оно имеет свою специфику формирования и использования денежных фондов и доходов и особые имущественные права, функционирует на основе устава. Производственная и хозяйственная деятельность казенного завода осуществляется в соответствии с планом-заказом, устанавливаемым вышестоящим уполномоченным органом. В нем утверждаются следующие основные показатели:

♦ объем поставок, их номенклатура, требования по качеству продукции, сроки поставок, цены и условия их изменения;

♦ фонд оплаты труда и нормативы уменьшения его при невыполнении плана-заказа;

♦ лимит численности работников.

При недостатке собственных доходов для покрытия затрат, связанных с выполнением государственных планов-заказов и планов развития, им выделяются из федерального бюджета средства на реализацию плана развития завода, выполнение НИОКР, мероприятия по мобилизационной подготовке, содержанию объектов социальной инфраструктуры, компенсацию убытков от выполнения плана-заказа, плана развития завода, социальное развитие (по ежегодно устанавливаемым нормативам). Оставшаяся часть прибыли в форме ее свободного остатка подлежит изъятию в доход федерального бюджета. Поэтому финансы казенных предприятий вполне правомерно относить к сфере государственных финансов.

Более широкими управленческими возможностями обладают финансовые службы хозяйственных товариществ, к которым относятся полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные товарищества), а также хозяйственные общества, которые включают в себя акционерные общества и общества с ограниченной или дополнительной ответственностью.

Они формируют свои уставные капиталы за счет средств, вносимых в них гражданами, предпринимателями и юридическими лицами, т. е. их участниками или учредителями.

Законодательством предусмотрено создание хозяйственных товариществ в двух формах – полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного).

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.

Товариществом на вере является товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества (в пределах сумм внесенных ими вкладов), но не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Вкладчик имеет право получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале.

Хозяйственные общества создаются в форме акционерного общества с ограниченной или дополнительной ответственностью.

Акционерным обществом является общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционерное общество может быть открытым и закрытым.

Открытым акционерным обществом является общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Такое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, предусмотренных законодательством.

Закрытым акционерным обществом является общество, акции которого распространяются только среди его учредителей. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции. Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

Обществом с ограниченной ответственностью является учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Обществом с дополнительной ответственностью является учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости вкладов, определяемом учредительными документами общества. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам.

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества). Основное общество или товарищество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20 % голосующих акций акционерного общества или 20 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

Производственным кооперативом является добровольное объединение граждан (на основе членства) для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом или ином участии, объединении его членами имущественных паевых взносов. Члены производственного кооператива несут по его обязательствам субсидиарную ответственность в порядке, предусмотренном Законом «О производственных кооперативах» и его уставом.

Имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом. Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть имущества составляет неделимые фонды, используемые на уставные цели. Прибыль распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов.

♦ финансы коммерческих предприятий и организаций;

♦ финансы некоммерческих организаций.

Финансовые отношения этих двух групп хозяйствующих субъектов имеют свою специфику, связанную с формой организации предпринимательской деятельности, формированием доходов и расходов, владения имуществом, выполнением обязательств, налогообложением.

Для коммерческих организаций характерно функционирование на основе коммерческого расчета, самофинансирования и самоокупаемости. Они могут осуществлять свою деятельность в форме:

♦ хозяйственных товариществ и обществ (в том числе акционерных обществ с ограниченной ответственностью, обществ с дополнительной ответственностью);

♦ производственных кооперативов;

♦ государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Унитарные предприятия могут быть основаны на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления. Унитарное предприятие, находящееся в федеральной собственности, основанное на праве оперативного управления, принимает статус федерального казенного предприятия. Оно имеет свою специфику формирования и использования денежных фондов и доходов и особые имущественные права, функционирует на основе устава. Производственная и хозяйственная деятельность казенного завода осуществляется в соответствии с планом-заказом, устанавливаемым вышестоящим уполномоченным органом. В нем утверждаются следующие основные показатели:

♦ объем поставок, их номенклатура, требования по качеству продукции, сроки поставок, цены и условия их изменения;

♦ фонд оплаты труда и нормативы уменьшения его при невыполнении плана-заказа;

♦ лимит численности работников.

При недостатке собственных доходов для покрытия затрат, связанных с выполнением государственных планов-заказов и планов развития, им выделяются из федерального бюджета средства на реализацию плана развития завода, выполнение НИОКР, мероприятия по мобилизационной подготовке, содержанию объектов социальной инфраструктуры, компенсацию убытков от выполнения плана-заказа, плана развития завода, социальное развитие (по ежегодно устанавливаемым нормативам). Оставшаяся часть прибыли в форме ее свободного остатка подлежит изъятию в доход федерального бюджета. Поэтому финансы казенных предприятий вполне правомерно относить к сфере государственных финансов.

Более широкими управленческими возможностями обладают финансовые службы хозяйственных товариществ, к которым относятся полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные товарищества), а также хозяйственные общества, которые включают в себя акционерные общества и общества с ограниченной или дополнительной ответственностью.

Они формируют свои уставные капиталы за счет средств, вносимых в них гражданами, предпринимателями и юридическими лицами, т. е. их участниками или учредителями.

Законодательством предусмотрено создание хозяйственных товариществ в двух формах – полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного).

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.

Товариществом на вере является товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества (в пределах сумм внесенных ими вкладов), но не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Вкладчик имеет право получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале.

Хозяйственные общества создаются в форме акционерного общества с ограниченной или дополнительной ответственностью.

Акционерным обществом является общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционерное общество может быть открытым и закрытым.

Открытым акционерным обществом является общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Такое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, предусмотренных законодательством.

Закрытым акционерным обществом является общество, акции которого распространяются только среди его учредителей. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции. Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

Обществом с ограниченной ответственностью является учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Обществом с дополнительной ответственностью является учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости вкладов, определяемом учредительными документами общества. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам.

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества). Основное общество или товарищество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20 % голосующих акций акционерного общества или 20 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

Производственным кооперативом является добровольное объединение граждан (на основе членства) для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом или ином участии, объединении его членами имущественных паевых взносов. Члены производственного кооператива несут по его обязательствам субсидиарную ответственность в порядке, предусмотренном Законом «О производственных кооперативах» и его уставом.

Имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом. Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть имущества составляет неделимые фонды, используемые на уставные цели. Прибыль распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов.

Вопрос 9

Финансы некоммерческих организаций

Некоммерческие организации создаются не с целью извлечения прибыли и могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы. Они могут создаваться в форме:

♦ потребительских кооперативов;

♦ общественных и религиозных объединений;

♦ благотворительных и иных фондов;

♦ других формах, предусмотренных законом.

Потребительским кооперативом является добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с уставом, распределяются между его членами. Члены кооператива обязаны в течение 3 месяцев после утверждения ежегодного отчета в случае его убыточности покрыть эти убытки путем дополнительных взносов. Члены кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам и в невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов.

Общественными и религиозными организациями (объединениями) являются добровольные объединения граждан, в установленном законодательством порядке объединяющихся на основе общности интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. Участники (члены) общественных и религиозных организаций не сохраняют права на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе членские взносы. Они не отвечают по обязательствам общественных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов.

Фондом является не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и/или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующих социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Учреждением является организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества.

Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской деятельности, она преобразуется в хозяйственное общество или товарищество либо создает для осуществления такой деятельности хозяйственное общество (или участвует в таком обществе).

Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций. Ассоциация некоммерческих организаций является некоммерческой организацией. Члены ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.

♦ потребительских кооперативов;

♦ общественных и религиозных объединений;

♦ благотворительных и иных фондов;

♦ других формах, предусмотренных законом.

Потребительским кооперативом является добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с уставом, распределяются между его членами. Члены кооператива обязаны в течение 3 месяцев после утверждения ежегодного отчета в случае его убыточности покрыть эти убытки путем дополнительных взносов. Члены кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам и в невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов.

Общественными и религиозными организациями (объединениями) являются добровольные объединения граждан, в установленном законодательством порядке объединяющихся на основе общности интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. Участники (члены) общественных и религиозных организаций не сохраняют права на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе членские взносы. Они не отвечают по обязательствам общественных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов.

Фондом является не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и/или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующих социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Учреждением является организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества.

Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской деятельности, она преобразуется в хозяйственное общество или товарищество либо создает для осуществления такой деятельности хозяйственное общество (или участвует в таком обществе).

Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций. Ассоциация некоммерческих организаций является некоммерческой организацией. Члены ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.

Тема 2

Управление финансами организаций (предприятий)

Вопрос 1

Цели и задачи управления финансами

К настоящему времени в науке и практике сформировались современные школы об управлении финансами организаций, которые предлагают различные подходы к выбору целевых установок.

Рыночная школа (называемая также американской) базируется на распыленности капитала (владельцы собственного и заемного капитала представлены держателями акций и облигаций) и относительно слабом участии собственников в управлении и контроле над денежными потоками. В значительной степени их участие достигается реальной возможностью «голосовать руками и ногами». Однако при развитости финансового и фондового рынков и сильной правовой базе такого участия достаточно для обеспечения прозрачности финансовой информации и финансовых решений и выдвижения в качестве стратегической цели максимизациирыночной оценки капитала компании. При 100 %-ном собственном капитале эта цель формулируется как максимизация рыночной капитализации. При наличии заемного капитала и необходимости учета интересов кредиторов цель трансформируется в максимизацию всего капитала компании (как суммы рыночной оценки собственного и заемного капитала).

Именно эта цель получила наибольшее признание в теории финансового менеджмента и доказала свою жизнеспособность практическими успехами в развитии корпораций разных стран. Называть данную концепцию американской можно лишь весьма условно, так как для компаний Великобритании, Франции и других стран континентальной Европы все большее значение начинают приобретать вопросы выхода на фондовые рынки и максимизации рыночной оценки капитала.

Связанный (ориентированный на банки) подход работает в связанной финансовой системе, где имеется слабое дробление заемного капитала и существование прямых финансовых зависимостей между контрагентами (поставщиками, потребителями). При такой структуре собственности меняются акценты в принятии решений менеджерами, и максимизация капитала редко выступает в качестве приоритета деятельности даже в стратегических установках. На первое место выходят вопросы обеспечения требуемой доходности на вложенные средства, выход на мировые рынки и установление новых финансовых зависимостей. Японские компании и компании Азиатско-Тихоокеанского региона зачастую принимают проекты, от которых отказываются европейские компании, что связано с обоснованием более низкой стоимости капитала и получением более низких оценок риска. Целевые установки также часто приводят к отказу от классических рекомендаций по проектам, например когда принимаются проекты с нулевым или отрицательным значением чистого дисконтированного дохода ради завоевания места на рынке или создания производственных и финансовых цепочек.

В реальной жизни выбор целевых показателей зависит от многих факторов: организационная форма предприятия, этап жизненного цикла, общеэкономическая ситуация в стране и др. Цели развития фирмы должны быть четко обозначены, сформулированы, закреплены внутренними документами и доведены до сведения всего персонала предприятия. Цели управления финансами можно ранжировать следующим образом:

♦ избежание банкротства и крупных финансовых неудач (убытков);

♦ рост продаж и прибыли;

♦ лидерство в борьбе с конкурентами (с точки зрения финансиста, конкурентоспособность выражается показателем рентабельности капитала, т. е. прибыль на одну единицу капитала);

♦ максимизация цены компании.

Таким образом, конечной целью работы финансового менеджера является максимизация цены предприятия, которая зависит от следующих факторов:

♦ времени получения доходов;

♦ риска получения проектируемых доходов;

♦ использования заемного капитала;

♦ дивидендной политики;

♦ ситуации на финансовом рынке.

Тактическими задачами, решение которых должен обеспечивать финансовый менеджмент, в современных условиях являются:

♦ обеспечение сбалансированности и сроков поступления денежных средств;

♦ обеспечение необходимых объемов поступлений денежных средств;

♦ обеспечение рентабельности продаж (т. е. конкурентоспособности на оперативном уровне).

Первоочередной задачей оперативного управления финансами предприятия является обеспечение его ликвидности. Серьезным основанием для поддержания ликвидности служат последствия неплатежеспособности в виде объявления о банкротстве и прекращения существования предприятия. Для поддержания платежеспособности предприятия необходимо эффективное управление его денежными потоками.

Рыночная школа (называемая также американской) базируется на распыленности капитала (владельцы собственного и заемного капитала представлены держателями акций и облигаций) и относительно слабом участии собственников в управлении и контроле над денежными потоками. В значительной степени их участие достигается реальной возможностью «голосовать руками и ногами». Однако при развитости финансового и фондового рынков и сильной правовой базе такого участия достаточно для обеспечения прозрачности финансовой информации и финансовых решений и выдвижения в качестве стратегической цели максимизациирыночной оценки капитала компании. При 100 %-ном собственном капитале эта цель формулируется как максимизация рыночной капитализации. При наличии заемного капитала и необходимости учета интересов кредиторов цель трансформируется в максимизацию всего капитала компании (как суммы рыночной оценки собственного и заемного капитала).

Именно эта цель получила наибольшее признание в теории финансового менеджмента и доказала свою жизнеспособность практическими успехами в развитии корпораций разных стран. Называть данную концепцию американской можно лишь весьма условно, так как для компаний Великобритании, Франции и других стран континентальной Европы все большее значение начинают приобретать вопросы выхода на фондовые рынки и максимизации рыночной оценки капитала.

Связанный (ориентированный на банки) подход работает в связанной финансовой системе, где имеется слабое дробление заемного капитала и существование прямых финансовых зависимостей между контрагентами (поставщиками, потребителями). При такой структуре собственности меняются акценты в принятии решений менеджерами, и максимизация капитала редко выступает в качестве приоритета деятельности даже в стратегических установках. На первое место выходят вопросы обеспечения требуемой доходности на вложенные средства, выход на мировые рынки и установление новых финансовых зависимостей. Японские компании и компании Азиатско-Тихоокеанского региона зачастую принимают проекты, от которых отказываются европейские компании, что связано с обоснованием более низкой стоимости капитала и получением более низких оценок риска. Целевые установки также часто приводят к отказу от классических рекомендаций по проектам, например когда принимаются проекты с нулевым или отрицательным значением чистого дисконтированного дохода ради завоевания места на рынке или создания производственных и финансовых цепочек.

В реальной жизни выбор целевых показателей зависит от многих факторов: организационная форма предприятия, этап жизненного цикла, общеэкономическая ситуация в стране и др. Цели развития фирмы должны быть четко обозначены, сформулированы, закреплены внутренними документами и доведены до сведения всего персонала предприятия. Цели управления финансами можно ранжировать следующим образом:

♦ избежание банкротства и крупных финансовых неудач (убытков);

♦ рост продаж и прибыли;

♦ лидерство в борьбе с конкурентами (с точки зрения финансиста, конкурентоспособность выражается показателем рентабельности капитала, т. е. прибыль на одну единицу капитала);

♦ максимизация цены компании.

Таким образом, конечной целью работы финансового менеджера является максимизация цены предприятия, которая зависит от следующих факторов:

♦ времени получения доходов;

♦ риска получения проектируемых доходов;

♦ использования заемного капитала;

♦ дивидендной политики;

♦ ситуации на финансовом рынке.

Тактическими задачами, решение которых должен обеспечивать финансовый менеджмент, в современных условиях являются:

♦ обеспечение сбалансированности и сроков поступления денежных средств;

♦ обеспечение необходимых объемов поступлений денежных средств;

♦ обеспечение рентабельности продаж (т. е. конкурентоспособности на оперативном уровне).

Первоочередной задачей оперативного управления финансами предприятия является обеспечение его ликвидности. Серьезным основанием для поддержания ликвидности служат последствия неплатежеспособности в виде объявления о банкротстве и прекращения существования предприятия. Для поддержания платежеспособности предприятия необходимо эффективное управление его денежными потоками.

Вопрос 2

Функции финансового менеджмента

Функции финансового менеджмента можно систематизировать следующим образом:

♦ Планирование (включает в себя стратегическое и текущее финансовое планирование). Составление различных смет и бюджетов для любых мероприятий. Участие в определении ценовой политики и прогнозировании сбыта. Участие в определении условий договоров (контрактов). Оценка возможных изменений структуры в виде слияний или разделений.

♦ Обеспечение источниками финансирования (капиталом). Поиск внутренних и внешних источников кратко– и долгосрочного финансирования. Выбор наиболее оптимального их сочетания.

♦ Управление финансовыми ресурсами. Управление денежными средствами на счетах и в кассе, в расчетах. Управление портфелями ценных бумаг. Управление заемными средствами.

♦ Учет, контроль и анализ. Установление учетной политики. Обработка и представление учетной информации в виде финансовой отчетности. Анализ и интерпретация результатов. Сопоставление отчетных данных с планами и стандартами. Внутренний аудит.

♦ Защита активов. Управление рисками. Выбор оптимального способа страхования различных видов рисков.

Конкретные формы и методы реализации этих функций определяются финансовой политикой предприятия, основными элементами которой могут быть:

♦ учетная политика;

♦ кредитная политика;

♦ политика управления денежными средствами;

♦ политика в отношении управления издержками;

♦ дивидендная политика.

Выбор варианта учетной политики предприятие должно осуществлять в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета. В рамках кредитной политики решается вопрос об обеспеченности оборотными средствами – величина собственных оборотных средств, потребность в заемных средствах, для этого используются коммерческие кредиты, краткосрочные кредиты банков.

В случае необходимости привлечения долгосрочного кредита изучаются структура капитала и финансовая устойчивость. Политика управления денежными средствами – система планирования и контроля. Дивидендная политика должна уравновешивать защиту интересов собственников с интересами менеджеров и кредиторов.

Методической основой при разработке финансовой политики на конкретном предприятии может служить приказ Министерства экономики РФ № 118 от 1.10.1997 г. «Методические рекомендации по разработке финансовой политики предприятия».

♦ Планирование (включает в себя стратегическое и текущее финансовое планирование). Составление различных смет и бюджетов для любых мероприятий. Участие в определении ценовой политики и прогнозировании сбыта. Участие в определении условий договоров (контрактов). Оценка возможных изменений структуры в виде слияний или разделений.

♦ Обеспечение источниками финансирования (капиталом). Поиск внутренних и внешних источников кратко– и долгосрочного финансирования. Выбор наиболее оптимального их сочетания.

♦ Управление финансовыми ресурсами. Управление денежными средствами на счетах и в кассе, в расчетах. Управление портфелями ценных бумаг. Управление заемными средствами.

♦ Учет, контроль и анализ. Установление учетной политики. Обработка и представление учетной информации в виде финансовой отчетности. Анализ и интерпретация результатов. Сопоставление отчетных данных с планами и стандартами. Внутренний аудит.

♦ Защита активов. Управление рисками. Выбор оптимального способа страхования различных видов рисков.

Конкретные формы и методы реализации этих функций определяются финансовой политикой предприятия, основными элементами которой могут быть:

♦ учетная политика;

♦ кредитная политика;

♦ политика управления денежными средствами;

♦ политика в отношении управления издержками;

♦ дивидендная политика.

Выбор варианта учетной политики предприятие должно осуществлять в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета. В рамках кредитной политики решается вопрос об обеспеченности оборотными средствами – величина собственных оборотных средств, потребность в заемных средствах, для этого используются коммерческие кредиты, краткосрочные кредиты банков.

В случае необходимости привлечения долгосрочного кредита изучаются структура капитала и финансовая устойчивость. Политика управления денежными средствами – система планирования и контроля. Дивидендная политика должна уравновешивать защиту интересов собственников с интересами менеджеров и кредиторов.

Методической основой при разработке финансовой политики на конкретном предприятии может служить приказ Министерства экономики РФ № 118 от 1.10.1997 г. «Методические рекомендации по разработке финансовой политики предприятия».

Вопрос 3

Организация финансовой работы на предприятии

На первый план при формировании цивилизованного финансового менеджмента на предприятии выходит вопрос самой технологии постановки внутрифирменного управления. Эта большая и кропотливая работа, включающая следующие мероприятия:

1. Перестройка механизма управления всего предприятия с учетом требований финансовой прозрачности. Например, для крупных предприятий и холдингов наиболее эффективной системой является бюджетное управление.

2. Разработка соответствующей организационной структуры управления с разделением производства на бизнес-единицы.

3. Организация работы финансовой службы таким образом, чтобы была возможность получать информацию по всем направлениям работ:

♦ по объектам финансового управления;

♦ по управленческим процессам (планирование, анализ, прогноз);

♦ по финансовым потокам.

По мере необходимости надо провести методическое оснащение финансовой службы способами, методами, принципами современного финансового управления, т. е. фактически обучить персонал работе в новых условиях.

4. Разработка стандартов управленческого учета всего предприятия в целом и для каждого звена в отдельности: форм отчетности, сроков, системы информационных потоков, документооборота и т. д. Особенно важно достичь сопряжения управленческого финансового учета и бухгалтерского, поскольку основным источником фактической финансовой информации является бухгалтерия предприятия.

Цель этого этапа – обеспечить оперативное поступление и обобщение необходимой финансовой информации согласно требованиям, определенным в ходе работ по 3-му этапу.

Исходя из объема и сложности решаемых задач финансовая служба предприятия может быть представлена финансовым управлением на крупных предприятиях, финансовым отделом – средних предприятиях либо только финансовым директором или главным бухгалтером, который занимается не только вопросами бухгалтерского учета, но и вопросами финансовой стратегии, – на малых предприятиях.

На финансовую бухгалтерию возлагается обязанность вести бухгалтерский учет хозяйственных операций предприятия и формировать публичную финансовую отчетность в соответствии с установленными стандартами и требованиями.

Аналитический отдел занимается анализом и оценкой финансового состояния предприятия: выполнения плановых заданий по прибыли, объемам реализации, поддержанию ликвидности и рентабельности. В его задачу также входит прогнозирование финансовых показателей исходя из конъюнктуры рынка, деятельности предприятий-аналогов и предприятий-контрагентов. Специалистами данного отдела может осуществляться оценка предполагаемых инвестиционных проектов.

Отдел финансового планирования (как краткосрочного, так и долгосрочного) разрабатывает основные плановые документы: баланс доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, плановый баланс активов и пассивов. Информационной основой процесса планирования выступают данные аналитического и оперативного отделов, бухгалтерского учета, других экономических служб предприятия, а также нормативные и инструктивные материалы.

1. Перестройка механизма управления всего предприятия с учетом требований финансовой прозрачности. Например, для крупных предприятий и холдингов наиболее эффективной системой является бюджетное управление.

2. Разработка соответствующей организационной структуры управления с разделением производства на бизнес-единицы.

3. Организация работы финансовой службы таким образом, чтобы была возможность получать информацию по всем направлениям работ:

♦ по объектам финансового управления;

♦ по управленческим процессам (планирование, анализ, прогноз);

♦ по финансовым потокам.

По мере необходимости надо провести методическое оснащение финансовой службы способами, методами, принципами современного финансового управления, т. е. фактически обучить персонал работе в новых условиях.

4. Разработка стандартов управленческого учета всего предприятия в целом и для каждого звена в отдельности: форм отчетности, сроков, системы информационных потоков, документооборота и т. д. Особенно важно достичь сопряжения управленческого финансового учета и бухгалтерского, поскольку основным источником фактической финансовой информации является бухгалтерия предприятия.

Цель этого этапа – обеспечить оперативное поступление и обобщение необходимой финансовой информации согласно требованиям, определенным в ходе работ по 3-му этапу.

Исходя из объема и сложности решаемых задач финансовая служба предприятия может быть представлена финансовым управлением на крупных предприятиях, финансовым отделом – средних предприятиях либо только финансовым директором или главным бухгалтером, который занимается не только вопросами бухгалтерского учета, но и вопросами финансовой стратегии, – на малых предприятиях.

На финансовую бухгалтерию возлагается обязанность вести бухгалтерский учет хозяйственных операций предприятия и формировать публичную финансовую отчетность в соответствии с установленными стандартами и требованиями.

Аналитический отдел занимается анализом и оценкой финансового состояния предприятия: выполнения плановых заданий по прибыли, объемам реализации, поддержанию ликвидности и рентабельности. В его задачу также входит прогнозирование финансовых показателей исходя из конъюнктуры рынка, деятельности предприятий-аналогов и предприятий-контрагентов. Специалистами данного отдела может осуществляться оценка предполагаемых инвестиционных проектов.

Отдел финансового планирования (как краткосрочного, так и долгосрочного) разрабатывает основные плановые документы: баланс доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, плановый баланс активов и пассивов. Информационной основой процесса планирования выступают данные аналитического и оперативного отделов, бухгалтерского учета, других экономических служб предприятия, а также нормативные и инструктивные материалы.

Тема 3

Расходы и доходы предприятий, формирование финансового результата и его планирование

Вопрос 1

Экономическое содержание и классификация затрат и расходов предприятия

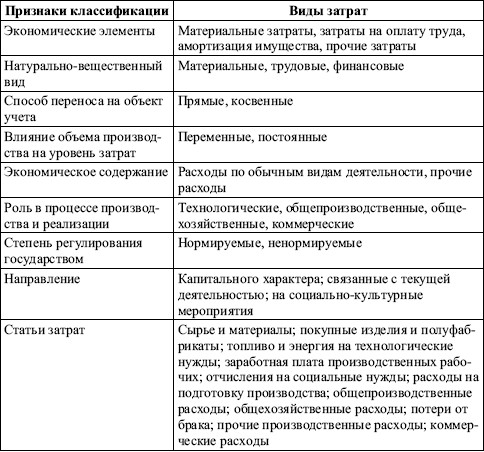

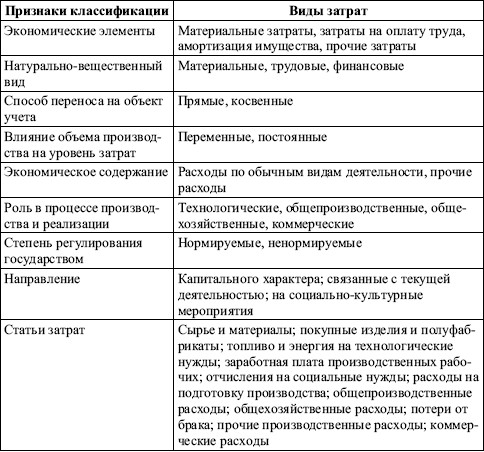

Все затраты предприятия можно классифицировать по различным направлениям в зависимости от того, что положено в основу той или иной классификации. Например, по натурально-вещественному содержанию можно выделить затраты материальные, трудовые, финансовые; по способу распределения – прямые и косвенные (табл. 3.1).

В финансовом планировании весьма значимым является подразделение затрат на постоянные (условно-постоянные) и переменные (условно-переменные).

Необходимость изучения классификации расходов и издержек предприятия вытекает из того факта, что в конечном итоге совокупность затрат оказывает решающее влияние на формирование практически всех финансовых показателей, они являются объектом финансового планирования и контроля со стороны финансовых служб предприятия. Все затраты предприятий условно можно разделить на три основных направления:

♦ затраты капитального характера, т. е. инвестиционные затраты (затраты на воспроизводство основного и увеличение оборотного капитала), в основном связанные с расширением производства и приростом оборотных активов;

♦ затраты, связанные с текущей деятельностью, относимые на себестоимость продукции (затраты на производство и реализацию товаров, продукции, работ, услуг);

♦ затраты на социально-культурные мероприятия.

Таблица 3.1. Общая классификация затрат

Затраты по формированию и воспроизводству основного капитала связаны с созданием, реконструкцией и расширением основных производственных фондов. Увеличение объема производства также требует дополнительных затрат (инвестиций) на формирование запасов товарно-материальных ценностей, заделов незавершенного производства, готовой продукции, т. е. дополнительного авансирования капитала в оборотные активы. Источником финансирования капитальных затрат являются: средства фонда накопления, амортизационные отчисления, кредиты, займы, бюджетные средства, ряд других источников.

В финансовом планировании весьма значимым является подразделение затрат на постоянные (условно-постоянные) и переменные (условно-переменные).

Необходимость изучения классификации расходов и издержек предприятия вытекает из того факта, что в конечном итоге совокупность затрат оказывает решающее влияние на формирование практически всех финансовых показателей, они являются объектом финансового планирования и контроля со стороны финансовых служб предприятия. Все затраты предприятий условно можно разделить на три основных направления:

♦ затраты капитального характера, т. е. инвестиционные затраты (затраты на воспроизводство основного и увеличение оборотного капитала), в основном связанные с расширением производства и приростом оборотных активов;

♦ затраты, связанные с текущей деятельностью, относимые на себестоимость продукции (затраты на производство и реализацию товаров, продукции, работ, услуг);

♦ затраты на социально-культурные мероприятия.

Таблица 3.1. Общая классификация затрат

Затраты по формированию и воспроизводству основного капитала связаны с созданием, реконструкцией и расширением основных производственных фондов. Увеличение объема производства также требует дополнительных затрат (инвестиций) на формирование запасов товарно-материальных ценностей, заделов незавершенного производства, готовой продукции, т. е. дополнительного авансирования капитала в оборотные активы. Источником финансирования капитальных затрат являются: средства фонда накопления, амортизационные отчисления, кредиты, займы, бюджетные средства, ряд других источников.