Фрэнк Ридли

Зеленая машина

НЕОБЫЧАЙНЫЙ РАССКАЗ

— Открытия, создающие эпоху в науке, обычно не совпадают со временем научных съездов, — сказал мой друг Вильсон, нетерпеливо наливая себе виски с содовой. — Официальные собрания жрецов науки, право, никому не нужны. Присутствующие на них седовласые профессора не перестают нас уверять, что еще в дни их юности наука вступила в новую эру: почтенный вид этих жрецов внушает доверие — и нам начинает казаться, будто эта новая эра действительно наступила. Но как только мы освобождаемся от непосредственного влияния этих профессоров, мы замечаем, что над нами та же ветхая крыша, которая защищала от непогоды десятки прошлых научных съездов. Без сомнения, в летописи сенсационных достижений науки работам этих ученых парламентов будет отведено скромное место.

Мы с Вильсоном сидели на балконе клуба, глядя на Пикадилли, кипевший суетливой жизнью. Замечания моего друга были вызваны напыщенной и патетической до тошноты речью профессора Альберта Брауна, открывшего первое заседание съезда биологов.

Этот профессор стяжал мировую известность своими исследованиями в области биологии, особенно же поисками «недостающего звена», результатом которых явилась его знаменитая теория «полярного происхождения человека». К сожалению, профессор не обладал красноречием Демосфена, и его проникнутая крайним догматизмом речь была весьма утомительна, особенно в душном зале в жаркий июльский полдень. В конце концов доведенный до бешенства Вильсон покинул зал, и друзья с трудом отговорили его от намерения написать негодующее письмо в научные журналы о научных съездах вообще и о выступавшем профессоре в частности. Мой друг был до такой степени охвачен этим намерением, что, пока мы шли по парку, направляясь домой, он то и дело угощал меня выдержками из своего воображаемого послания. Он уподоблял съезд церковному собору, а знаменитого профессора — римскому папе, напыщенному, непомерно тщеславному и самодовольному. Такого рода сравнение приобретало в устах Вильсона характер смертного приговора. Всякий знает, что Вильсон, имеющий мировое научное имя биолога, знаменит так же, как талантливейший журналист. Что же касается научной знаменитости Вильсона, то достаточно будет напомнить о его капитальном труде: «О морских родичах галапагосской черепахи», создавшем действительно новую эру в области биологии моря.

Должен сказать, что я почувствовал значительное облегчение, когда мне удалось уговорить разгневанного Вильсона зайти со мной в клуб. Я рассчитывал успокоить бушевавшие в нем страсти соответствующими прохладительными напитками и надеялся, что роскошный вид, открывавшийся с балкона на парк Сент-Джеймс, подействует на него тоже успокоительно. К тому же мне хотелось узнать об изысканиях, проводившихся Вильсоном в тропических областях в течение пяти лет, пока мы были с ним в разлуке. Время тянулось для меня медленно в серой будничной работе. Мне приходилось читать зоологию, строго придерживаясь рамок, установленных университетской программой. Для Вильсона же, полагаю, среди коралловых лагун Тихого океана годы пролетели достаточно быстро. Уютная обстановка клуба благотворно подействовала на моего друга. Однако его мрачное настроение еще не прошло, и он то и дело возвращался к волновавшей его теме.

— Много я за свою жизнь перевидел научных съездов, но мне довелось слышать только одну сенсационную речь, — сказал он. — До сих пор не знаю, что о ней и думать. — Он замолчал и погрузился в раздумье, медленно потягивая виски. — Вы знаете Джинкса? — внезапно спросил он меня.

— Конечно, — отвечал я. — Всякий, кто видел Джинкса, никогда его не забудет.

Я знавал Джинкса еще в университете, а впоследствии мы с ним вместе работали в отделе зоологических ископаемых в Кенсингтоне. Хотя я не видал Джинкса уже много лет, его образ с поразительной ясностью внезапно встал перед моими глазами: высокий бледный лоб, густые лохматые брови, тонкое, гибкое, жилистое тело. С первого взгляда нельзя было догадаться о железной, почти сверхчеловеческой выносливости этого человека. Особенно замечательны были его глаза — темные, быстрые, пронизывающие. Они то дерзко пылали, пытаясь проникнуть в тайны вселенной, то заволакивались думой; взор потухал, обращался куда-то вдаль, витая в темных глубинах, купаясь в затаенных озерах мысли. Это были глаза мечтателя-поэта и, вместе с тем, человека дела. Крупная, прекрасно сформированная голова указывала на необычайное развитие мыслительных способностей. Джинкс обладал своеобразной внешностью, весьма гармонировавшей с его внутренним содержанием. Мощный, гибкий ум и железное здоровье, казалось, делали для него доступным невозможное. Единственным его минусом был тяжелый характер: Джинкс был неисправимым эгоистом; зачатки гениальности сочетались в нем с невыносимым нравом.

Я начал с любопытством расспрашивать Вильсона о Джинксе: с тех пор, как тот покинул Англию, я потерял его из виду.

— Никогда не встречал я человека подобного ему, — прибавил я вполне искренно и с легким оттенком иронии.

— Да никогда и не встретите такого, — сказал Вильсон.

Он сидел, откинувшись в кресле, и задумчиво смотрел в открытое окно на парк, где опускались длинные вечерние тени.

— Да, милый друг, — продолжал он, — обладай я дарованиями этого человека, я двигал бы горами. Но как бы там ни было, теперь он конченый человек. Кровь закипает, как подумаешь об этом! Джинкс обладает изобразительным гением Леонардо да Винчи, научной фантазией Жюль Верна и физической мощью римского гладиатора. Но у него невозможный характер. Он невыносим в обществе; несмотря на все дарования, в этом человеке есть нечто отталкивающее. Даже в его изумительной жизнеспособности есть что-то неприятное.

— По мальчику мы можем судить о взрослом человеке, — заметил я. — Даже в колледже, где мы с ним вместе учились, он был известен как «кот, который гуляет сам по себе». Он был самым способным студентом своего курса и, тем не менее, никогда не занимал места, на которое давали право его дарования, и не желал готовиться к экзаменам. Сейчас мы больше не студенты, и, я думаю, позволительно высказать некоторое сочувствие Джинксу. Дело в том, что наша экзаменационная система не рассчитана на прирожденных гениев, а наша система обучения в своей окостенелости и формализме не предусматривает исключений из общего правила. Как бы там ни было, Джинкс, окончив университет, пошел быстрыми шагами к славе; ряд его блестящих статей, удостоенных премии, увенчался поистине изумительной докторской диссертацией. Смею вас уверить, все это вызвало немало шума. В обществе молодых ученых, где велись постоянные споры на научные темы, он был самым блестящим оратором. И все-таки он неизменно оставался непопулярным. Он всегда держался в стороне от общего веселья. Мне кажется, в нем нет ни атома жизнерадостности. Только исключительная физическая сила избавляла его от крупных неприятностей. Помню, однажды компания студентов задумала его вздуть. И что же из этого вышло? Зачинщик остался на всю жизнь калекой, остальные нападающие отделались более или менее значительными увечьями. По этому поводу поднялся невероятный шум. Однако было очевидно, что Джинкс находился в положении обороняющегося, и дело пришлось замять. Несколько человек обдумывали, кажется, способ мести, но Джинкс ходил с таким свирепым выражением лица, что дело не пошло далее угроз. Несомненно, он человек и в нравственном и в физическом отношении нормальный.

— Еще бы! — согласился Вильсон. — Помню, индейцы в Перу дали ему какое-то дико звучащее прозвище, означавшее в переводе на наш язык: «человек, который сгибает подковы руками». Ходили самые чудесные слухи о том, как он пользовался своей силой в «никому не принадлежащей стране», то есть на окраинах Перу. Говорят, что он сломал шею погонщику мулов, угрожавшему ему ножом, и задушил голыми руками пуму. Конечно, — прибавил Вильсон, — к такого рода охотничьим рассказам надо относиться с осторожностью. Все же нет сомнения, что Джинкс, несмотря на свои мечтательные глаза, умеет дать отпор всякому, кто на него нападает.

— Что он делал в Южной Америке? — спросил я.

— Он работал вместе со мной над черепахами и другими земноводными, — отвечал Вильсон. — Чего только этот малый не делал на своем веку! Он принимал участие в войне за независимость Парагвая; пешком поднялся на гору Сората; искал серебро в Тиери-дель-Фуего, — а это не очень-то симпатичное место, даже Джинксу не удалось ничего высосать из проклятого голого камня; он исследовал также Амазонку, пройдя пешком от истоков до устья. Все эти факты доказывают его колоссальную жизнеспособность и твердость воли. Ни один европеец еще не делал таких вещей, да никогда и не сделает. Вы знаете о его последнем подвиге? Он отправился инкогнито в Эквадор — разыскивать потомков инков. По его глубокому убеждению, они до сих пор там живут. Правда это или нет — я не знаю, но готов поклясться, что если эти потомки инков действительно существуют, Джинкс их разыщет. Если же он их не найдет, я готов присягнуть, что их не существует. Пью за Джинкса! — и Вильсон торжественно поднял стакан.

— Наш разговор, — заметил я, — свелся к биографии великого Джинкса. Вы, кажется, упомянули о сенсации, которую вызвал Джинкс на каком-то научном собрании? Расскажите, пожалуйста, как было дело. Все его подвиги отмечены печатью оригинальности. Его дела никак не припишешь кому-нибудь другому. Это человек исключительный.

— Вы совершенно правы, — отвечал задумчиво Вильсон, зажигая сигару. — Мы с вами старые друзья, Маршал, и вы, я вижу, знаете Джинкса и составили себе довольно ясное представление о его характере. Поэтому я, пожалуй, вам расскажу… Только честное слово, это настолько странная история, что я немногим решился бы ее рассказать. Попробуйте одну из этих сигар! Я нахожу их превосходными. Они того же сорта, что и сигары, известные в Никарагуа под названием «Снотворного зелья Гомеца». Этот почтенный государственный муж отравил при помощи таких сигар немало своих политических противников. Но не бойтесь, этот сорт совершенно безвреден.

Когда я затянулся, Вильсон лениво протянул ноги на подоконник и приступил к рассказу о необычайной выходке неукротимого Джинкса. Сигара действительно заслуживала похвалы Вильсона. Наслаждаясь ею, я представлял себе, что президенту Гомецу не трудно было избавляться от своих противников при помощи такой соблазнительной приманки.

— Как вы, может, быть, помните, — начал Вильсон, — в позапрошлом году в Панаме проходил научный съезд, на котором, между прочим, Фергюсон познакомил свет со своим замечательным путешествием по Амазонке.

Я кивнул головой в знак того, что вспомнил об этом событии.

— Причиной того, — продолжал Вильсон, — что местом съезда была избрана Панама, является не только удобство ее расположения, как звена, соединяющего северный и южный материки. Панама представляет собой нейтральную зону, где представители науки латинских и северо-американских республик могут спокойно встречаться, так как ничье национальное самолюбие не страдает от такого выбора места. Я прибыл в Панаму из Галапагоса, где всячески измывался над местными черепахами. В Панаме я встретился с Джинксом. У него был более обычного мрачный и таинственный вид. Лицо его было совершенно изуродовано и казалось истыканным гвоздями. Очевидно, несчастье случилось с Джинксом недавно; когда я его видел в последний раз (а это было за три года до того), у него не было ни одного шрама на лице. Помню, я позволил себе подшутить над его странным видом и спросил: «Уж не принимали ли вы участия в бое быков в качестве тореадора, дон Джинкс? Вам, кажется, пришлось познать на опыте, насколько остры рога быка? Или, может быть, дикие индейцы привязали вас к муравейнику?» В самом деле, его лицо производило такое впечатление, точно оно было изъедено гигантскими муравьями. Однако Джинкс так свирепо посмотрел на меня, что я поспешил переменить тему и спросил, что он делал в Южной Америке.

Тогда он смягчился, стал разговорчивее и с энтузиазмом сообщил мне о своих планах.

Вильсон остановился, закуривая новую сигару, и продолжал:

— Как я уже говорил, Джинкс был настолько увлечен инками, что сделался даже экспансивным, а ему это не свойственно. Он говорил, что перуанцы дали пример наиболее совершенного подчинения индивидуальных стремлений общему благу. Помню, он сравнивал устройство их социальной жизни с естественным социализмом, господствующим, по его мнению, в улье. Вы знаете, в числе странностей Джинкса было и то, что он воображал себя социалистом, в то время как на самом деле нет на Земле большего индивидуалиста, чем он…

— Только муравьи, — воскликнул он, — могли бы превзойти подобную цивилизацию, если бы не их крохотные размеры.

— Представьте себе мир, в котором господствуют гигантские муравьи, — прервал я его, но заметив, что лицо Джинкса омрачилось, шутливо сказал: — Да, муравьям пришлось бы стать гигантскими, чтобы свергнуть господство человека на Земле. Несомненно, если бы насекомых не ограничивали их размеры, история мира была бы совершенно иной. Что было бы, например, если бы существовали муравьи-великаны? Ну, хотя бы вроде тех, которые полакомились вашим мясом, — добавил я шутливо, указывая на его лицо.

Джинкс разразился саркастическим смехом:

— Это были очень большие муравьи, — сказал он и замолчал, и, несмотря на все старания, мне больше ничего не удалось из него вытянуть.

В течение следующих двух-трех недель, пока тянулся съезд, я несколько раз сталкивался с Джинксом. Он был мрачен и молчалив. По целым часам просиживал он на берегу океана, глядя вдаль. Казалось, мое шутливое замечание о муравьях совершенно отбило у него охоту разговаривать со мной. Я не мог добиться от него ни слова. Чтобы его развлечь, я предложил ему посещать заседания съезда в качестве моего гостя, надеясь, что его развеселят фонтаны научного красноречия. К тому же я знал, что Фергюсону и другим ученым будет интересно повидать Джинкса. Вы же знаете, что всякий, кто прожил некоторое время в Америке, слыхал о Джинксе. Экспедиция нашего друга к истокам Амазонки наделала немало шума несколько лет тому назад.

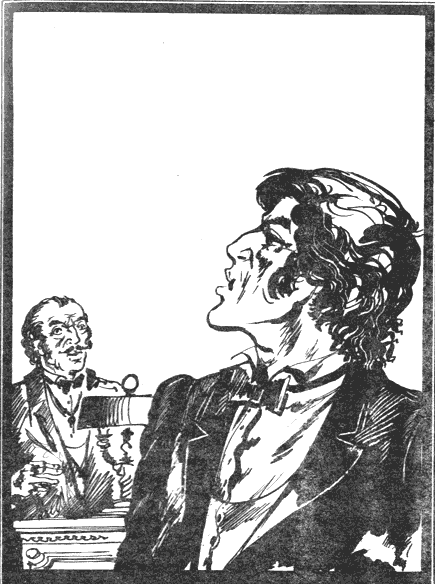

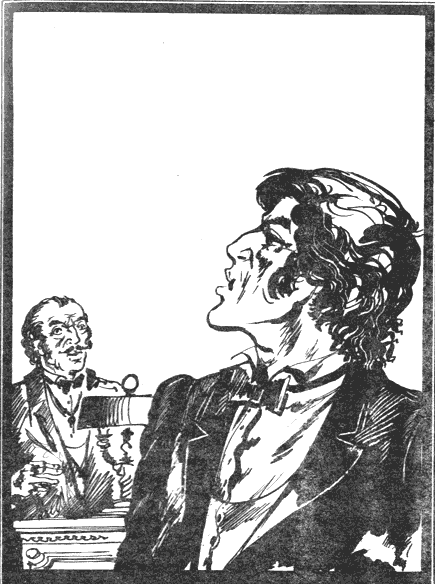

К моему удивлению, Джинкс принял мое приглашение и стал аккуратно посещать заседания съезда. Его личность возбудила всеобщий интерес. В самом деле, его умное, бледное, с резкими чертами лицо и мощная фигура невольно вызывали воспоминания о древних испанских завоевателях. Он представлялся мне своего рода ученым Пизарро, стремящимся к открытию новых миров. Все были с ним чрезвычайно любезны, а Фергюсон чуть было не прослезился. Он рассыпался перед Джинксом в извинениях, признаваясь, что в своем труде о фауне недостаточно подчеркнул его роль пионера в области исследования Амазонки. Похвалы Фергюсона могли бы показаться низкой лестью, если не знать, что они были вполне заслужены Джинксом. Надеюсь, вы согласитесь, что человек, который в состоянии путешествовать пешком в одиночестве по Южной Америке и строго научно классифицировать весь окружающий его растительный и животный мир, достоин всяких похвал. Для хвалебного ему эпитета не найдется подходящего слова в английском языке, не говоря уже об эсперанто. Между прочим, Фергюсон обещал исправить свою «оплошность» и воздать должное Джинксу в следующем издании своей книги.

Всеобщее внимание не произвело на Джинкса как будто никакого впечатления. Он оставался молчаливым и мрачным. Слава Фергюсона, казалось, ничуть ему не импонировала, и он обращался с ученым мужем, как с избалованным ребенком, которого захвалили родные. Конечно, со своей точки зрения Джинкс был вполне прав. Он, без сомнения, немало потрудился над нивой, с которой Фергюсон собрал такой обильный урожай почестей и славы. Впрочем, мрачное настроение вообще было свойственно Джинксу. Я невольно сравнивал его с черным ящером, только что попавшим в неволю. Вам, вероятно, приходилось видеть этого зверя в зоологическом саду? Он мрачно бродит по клетке, погруженный в глубокую тоску по воле. Джинкс выглядел точь в точь, как этот зверь. На целом ряде заседаний съезда он сидел молча, подперев голову ладонью, и его задумчивый взгляд витал где-то в пространстве. В таком положении он оставался часами, совершенно не замечая потоков красноречия, струившихся мимо него. Вначале мне казалось, что он скучает, но скоро я изменил свое мнение. Хотя все происходившее в зале, очевидно, мало его интересовало, все же в его взгляде я подметил странную сосредоточенность. У него был вид мыслителя, напряженно изучающего вечно ускользающие решения сложной проблемы, или человека, поглощенного острыми, волнующими воспоминаниями и ушедшего от действительности… Именно тогда, — продолжал Вильсон, выказывая в первый раз за все время своего повествования некоторое волнение, — мне представился великолепный случай рассмотреть повреждения его лица. Уверяю вас, Маршал, я далеко не ребенок, и изнанка жизни мне довольно хорошо знакома. Но, кажется, никогда не приходилось мне видеть такой ужасной вещи! Вся правая сторона лица Джинкса была истыкана, казалось, каким-то зубчатым орудием. У меня, кажется, вырвалось восклицание ужаса, когда я впервые разглядел его изуродованный профиль.

Всеобщее внимание не произвело на Джинкса как будто никакого впечатления. Он оставался молчаливым и мрачным. Слава Фергюсона, казалось, ничуть ему не импонировала, и он обращался с ученым мужем, как с избалованным ребенком, которого захвалили родные. Конечно, со своей точки зрения Джинкс был вполне прав. Он, без сомнения, немало потрудился над нивой, с которой Фергюсон собрал такой обильный урожай почестей и славы. Впрочем, мрачное настроение вообще было свойственно Джинксу. Я невольно сравнивал его с черным ящером, только что попавшим в неволю. Вам, вероятно, приходилось видеть этого зверя в зоологическом саду? Он мрачно бродит по клетке, погруженный в глубокую тоску по воле. Джинкс выглядел точь в точь, как этот зверь. На целом ряде заседаний съезда он сидел молча, подперев голову ладонью, и его задумчивый взгляд витал где-то в пространстве. В таком положении он оставался часами, совершенно не замечая потоков красноречия, струившихся мимо него. Вначале мне казалось, что он скучает, но скоро я изменил свое мнение. Хотя все происходившее в зале, очевидно, мало его интересовало, все же в его взгляде я подметил странную сосредоточенность. У него был вид мыслителя, напряженно изучающего вечно ускользающие решения сложной проблемы, или человека, поглощенного острыми, волнующими воспоминаниями и ушедшего от действительности… Именно тогда, — продолжал Вильсон, выказывая в первый раз за все время своего повествования некоторое волнение, — мне представился великолепный случай рассмотреть повреждения его лица. Уверяю вас, Маршал, я далеко не ребенок, и изнанка жизни мне довольно хорошо знакома. Но, кажется, никогда не приходилось мне видеть такой ужасной вещи! Вся правая сторона лица Джинкса была истыкана, казалось, каким-то зубчатым орудием. У меня, кажется, вырвалось восклицание ужаса, когда я впервые разглядел его изуродованный профиль.

Много лет тому назад я видел один потрясающий рисунок в старинной книге путешествий по Западной Африке де Чэллуса. Там был изображен человек, которого присудили к съедению заживо муравьями. Он пробыл некоторое время в муравьиной куче, и половина его лица была начисто съедена насекомыми; несчастный остался жив, но на его лице было выражение такого неописуемого страдания, что нельзя было без содрогания смотреть на этот рисунок. Джинкс своим изуродованным лицом напомнил мне жертву правосудия наших чернокожих братьев. Лицо его, казалось, было изодрано в клочья, и вновь наросшая кожа туго натянулась, образовав глубокие шрамы. Это было чудовищно. Я заметил, что соседи Джинкса с ужасом глядели на него. Должен сказать к чести Джинкса, что он не обращал ни малейшего внимания на пожиравшую его глазами публику и продолжал глядеть в пространство все с тем же озабоченным и сосредоточенным выражением лица.

И вот на предпоследнем заседании съезда произошло сенсационное событие, к которому я и веду весь рассказ. Боюсь только, — Вильсон улыбнулся, — что мое вступление оказалось несколько пространным. Взываю к вашей снисходительности и прошу прощения. Дело в том, что Джинкс, при всех своих недостатках, поразительно интересный парень, и легко можно увлечься, когда начинаешь вспоминать его слова и поступки. Однако, вернусь к своей теме. На заседании съезда какой-то старый американский профессор развивал глупейшую мысль, что наука будто бы находится в положении Александра Македонского; для нее не осталось больше ни одной незавоеванной области. Словом, старикашка болтал освященный веками вздор. Такого рода жрецы науки осудили в свое время все величайшие открытия, встретив враждебно и Колумба, и Галилея, и Дарвина. Во время речи старикашки я заметил, что у Джинкса на лице впервые появилось выражение недоброжелательности. Я вообразил, что он думает об инках, обитателях Эквадора, открытие которых должно было обессмертить его имя. Злобные взгляды Джинкса были, без сомнения, вызваны тем, что самолюбие его было задето развиваемой с кафедры теорией. Не успел профессор закончить своих бессмысленных рассуждений, как Джинкс, к удивлению всех присутствующих, вскочил и начал говорить. По правде сказать, у меня сохранилось лишь очень смутное представление о том, что он говорил. Начать с того, что он был чрезвычайно возбужден и размахивал руками, как ветряная мельница. Куда девалось его обычное спокойствие! К тому же, он говорил по-испански и с такой необычайной быстротой, что даже природному испанцу трудно было бы следить за смыслом речи. Насколько я мог уловить, он говорил о породе гигантских муравьев, обладающих высокоразвитой культурой. По его словам, — пожалуйста, не улыбайтесь, — он прожил некоторое время среди муравьев-великанов, ростом с человека. Да, как ни дико звучит все это, я могу поручиться, что его слова были именно таковы. Я твердо запомнил все сказанное им о муравьях, пропустив мимо ушей целую кучу всякого вздора. Признаюсь, я испытал дрожь ужаса, когда Джинкс указал на свое лицо и заявил, подчеркнув это, что виновниками ужасных шрамов были гигантские муравьи. Это было настолько реально и казалось таким правдоподобным, что я весь похолодел от ужаса. Страшные следы на лице, казалось, подтверждали слова Джинкса.

Как я вам раньше говорил, при первом взгляде на его изуродованное лицо я невольно подумал о гигантских муравьях. Как бы там ни было, все им рассказанное казалось невероятным по своей фантастичности. Если бы даже и существовал такой необычайный феномен, как порода муравьев, наделенных физическими свойствами Гаргантюа и обладающих высокой культурой, — молва о них должна была бы дойти до остальных разумных обитателей Земли. Даже лесные дебри, тянущиеся по течению Амазонки, не могли бы скрыть от всего мира породу подобных титанов. Нечего и говорить, что такому утверждению было невозможно поверить. Рассказ Джинкса напоминал главу из «Путешествий Гулливера». Поэтому я и почувствовал огромное облегчение, когда Джинкс неожиданно оборвал свою речь и опустился на место.

— Боже мой! — прервал я Вильсона. — До чего это все невероятно! Однако, это похоже на него. Что же, много было тогда шума по поводу выходки Джинкса?

— К счастью, дело обошлось тихо, — отвечал Вильсон. — Председателем собрания был человек умный и тактичный. Он немедленно встал, чтобы сказать заключительную речь. Без сомнения, он подумал, что Джинкс потерял умственное равновесие вследствие перенесенных им тяжелых лишений. Большинство присутствовавших, кажется, были того же мнения, за исключением тех, которые сочли Джинкса попросту пьяным. Я видел, как некоторые с многозначительным видом постукивали по лбу. Хорошо, что Джинкс ничего этого не видел. Этот малый вообще отличается буйным нравом, в тот момент он находился в крайнем возбуждении. Во всяком случае председателю удалось спокойно закончить свою речь, и инцидент прошел благополучно, хотя и вызвал немало сплетен. К счастью, представители прессы сидели далеко и не могли слышать Джинкса. Только две газеты поместили заметки по поводу его выступления. Одна из них ограничилась упоминанием о том, что мистер Джинкс сделал несколько замечаний, которых, к несчастью, нельзя было расслышать со скамьи представителей прессы. Другая же — испанская — дала более пространное и неожиданно забавное сообщение. В этой заметке говорилось о том, что сеньор Джинкс, знаменитый исследователь, открыл разновидность белых муравьев или племя белых индейцев, — репортер не знал точно, что именно, — от преследований которых ему удалось спастись после ряда чудовищных приключений и поплатившись серьезными повреждениями лица. Могу вас уверить, — добавил Вильсон, — что заметка была великолепной фантазией и должна была сильно повысить акции ее автора.

— Что же вы сделали с Джинксом? — спросил я.

— О! — отвечал мой друг, — улучив благоприятный момент, я прикоснулся к его плечу. Он встал и спокойно последовал за мной из залы. Все собрание следило за ним глазами. По правде говоря, я вздохнул с облегчением, выведя его без скандала. У Джинкса такой своеобразный характер и такая огромная физическая сила, что всегда можно опасаться с его стороны самых неожиданных выходок. Однако на этот раз он следовал за мной кроткий, как ягненок, и всю дорогу до отеля сохранял мрачное молчание. Успокоив его нервы соответствующими напитками, я начал в сдержанных выражениях выговаривать ему за то, что он разыграл такого дурака. Он продолжал упорно молчать. Становясь смелее, я сказал ему напрямик, что нахожу его поступок по отношению ко мне весьма дерзким: прийти на заседание в качестве моего гостя и, не предупредив меня, преподнести моим коллегам такую идиотскую речь. Казалось, мои слова задели его за живое. Он начал бессвязно оправдываться, уверяя, что говорил чистую правду. Хладнокровие, с которым он оправдывал свою позорную выходку, вывело меня из терпения. Будет вам дурачиться! — сказал я сердито. — Кто же, кроме обитателей Бедлама, поверит вашим гулливеровским сказкам о муравьях, ростом с телеграфный столб?

При этих словах он поднялся и взял свою шляпу.

— И тем не менее, это — сущая правда! — сказал он вызывающе.

— Ерунда! — воскликнул я. — Ваш рассказ будет иметь успех в компании моряков.

Он криво усмехнулся.

— Я сказал правду, — повторил он. У дверей он на минуту задержался. — Я знаю, что вы мне не поверите, все вы — ученые — одинаковы. Вы похожи на того профессора-американца, который молол сегодня вздор о том, будто науке больше нечего познавать. Никогда вы не поверите, что и на земле и в небесах существует множество вещей, которых вы не в состоянии охватить своими жалкими мозгами. Все вы на один лад! Шайка самодовольных невежд! — Оглушив меня залпом негодующих слов, Джинкс вышел, яростно хлопнув дверью.

Само собой разумеется, я был несколько сбит с толку дерзким поведением Джинкса. Однако вскоре я понял, что в результате испытанных им в путешествиях лишений его и без того буйное воображение разыгралось, и он сделался жертвой галлюцинации, поводом к которой могло послужить какое-нибудь опасное приключение. Джинкс настолько упорно и серьезно настаивал на своих словах, что невозможно было заподозрить его в желании шутить. Но самым потрясающим во всей этой истории было объяснение, которое он дал ранам на своем лице, и которое до странности совпадало с моим личным впечатлением. Должен, однако, сказать, что окончание значительно затянувшегося съезда, сопровождавшееся, как всегда, суетой и сутолокой, заставило меня быстро забыть об инциденте с Джинксом. Распростившись со светилами науки, почтившими своим присутствием съезд, я приготовился к отъезду на Галапагос. Там я намеревался продолжать выведывать фамильные тайны черепах и закончить свою работу об их захудалых морских кузинах, влачащих жалкое существование на дне океана. Вечером, накануне отъезда, произошла моя последняя, пожалуй, самая знаменательная встреча с героем всей этой необычайной истории.

Мы с Вильсоном сидели на балконе клуба, глядя на Пикадилли, кипевший суетливой жизнью. Замечания моего друга были вызваны напыщенной и патетической до тошноты речью профессора Альберта Брауна, открывшего первое заседание съезда биологов.

Этот профессор стяжал мировую известность своими исследованиями в области биологии, особенно же поисками «недостающего звена», результатом которых явилась его знаменитая теория «полярного происхождения человека». К сожалению, профессор не обладал красноречием Демосфена, и его проникнутая крайним догматизмом речь была весьма утомительна, особенно в душном зале в жаркий июльский полдень. В конце концов доведенный до бешенства Вильсон покинул зал, и друзья с трудом отговорили его от намерения написать негодующее письмо в научные журналы о научных съездах вообще и о выступавшем профессоре в частности. Мой друг был до такой степени охвачен этим намерением, что, пока мы шли по парку, направляясь домой, он то и дело угощал меня выдержками из своего воображаемого послания. Он уподоблял съезд церковному собору, а знаменитого профессора — римскому папе, напыщенному, непомерно тщеславному и самодовольному. Такого рода сравнение приобретало в устах Вильсона характер смертного приговора. Всякий знает, что Вильсон, имеющий мировое научное имя биолога, знаменит так же, как талантливейший журналист. Что же касается научной знаменитости Вильсона, то достаточно будет напомнить о его капитальном труде: «О морских родичах галапагосской черепахи», создавшем действительно новую эру в области биологии моря.

Должен сказать, что я почувствовал значительное облегчение, когда мне удалось уговорить разгневанного Вильсона зайти со мной в клуб. Я рассчитывал успокоить бушевавшие в нем страсти соответствующими прохладительными напитками и надеялся, что роскошный вид, открывавшийся с балкона на парк Сент-Джеймс, подействует на него тоже успокоительно. К тому же мне хотелось узнать об изысканиях, проводившихся Вильсоном в тропических областях в течение пяти лет, пока мы были с ним в разлуке. Время тянулось для меня медленно в серой будничной работе. Мне приходилось читать зоологию, строго придерживаясь рамок, установленных университетской программой. Для Вильсона же, полагаю, среди коралловых лагун Тихого океана годы пролетели достаточно быстро. Уютная обстановка клуба благотворно подействовала на моего друга. Однако его мрачное настроение еще не прошло, и он то и дело возвращался к волновавшей его теме.

— Много я за свою жизнь перевидел научных съездов, но мне довелось слышать только одну сенсационную речь, — сказал он. — До сих пор не знаю, что о ней и думать. — Он замолчал и погрузился в раздумье, медленно потягивая виски. — Вы знаете Джинкса? — внезапно спросил он меня.

— Конечно, — отвечал я. — Всякий, кто видел Джинкса, никогда его не забудет.

Я знавал Джинкса еще в университете, а впоследствии мы с ним вместе работали в отделе зоологических ископаемых в Кенсингтоне. Хотя я не видал Джинкса уже много лет, его образ с поразительной ясностью внезапно встал перед моими глазами: высокий бледный лоб, густые лохматые брови, тонкое, гибкое, жилистое тело. С первого взгляда нельзя было догадаться о железной, почти сверхчеловеческой выносливости этого человека. Особенно замечательны были его глаза — темные, быстрые, пронизывающие. Они то дерзко пылали, пытаясь проникнуть в тайны вселенной, то заволакивались думой; взор потухал, обращался куда-то вдаль, витая в темных глубинах, купаясь в затаенных озерах мысли. Это были глаза мечтателя-поэта и, вместе с тем, человека дела. Крупная, прекрасно сформированная голова указывала на необычайное развитие мыслительных способностей. Джинкс обладал своеобразной внешностью, весьма гармонировавшей с его внутренним содержанием. Мощный, гибкий ум и железное здоровье, казалось, делали для него доступным невозможное. Единственным его минусом был тяжелый характер: Джинкс был неисправимым эгоистом; зачатки гениальности сочетались в нем с невыносимым нравом.

Я начал с любопытством расспрашивать Вильсона о Джинксе: с тех пор, как тот покинул Англию, я потерял его из виду.

— Никогда не встречал я человека подобного ему, — прибавил я вполне искренно и с легким оттенком иронии.

— Да никогда и не встретите такого, — сказал Вильсон.

Он сидел, откинувшись в кресле, и задумчиво смотрел в открытое окно на парк, где опускались длинные вечерние тени.

— Да, милый друг, — продолжал он, — обладай я дарованиями этого человека, я двигал бы горами. Но как бы там ни было, теперь он конченый человек. Кровь закипает, как подумаешь об этом! Джинкс обладает изобразительным гением Леонардо да Винчи, научной фантазией Жюль Верна и физической мощью римского гладиатора. Но у него невозможный характер. Он невыносим в обществе; несмотря на все дарования, в этом человеке есть нечто отталкивающее. Даже в его изумительной жизнеспособности есть что-то неприятное.

— По мальчику мы можем судить о взрослом человеке, — заметил я. — Даже в колледже, где мы с ним вместе учились, он был известен как «кот, который гуляет сам по себе». Он был самым способным студентом своего курса и, тем не менее, никогда не занимал места, на которое давали право его дарования, и не желал готовиться к экзаменам. Сейчас мы больше не студенты, и, я думаю, позволительно высказать некоторое сочувствие Джинксу. Дело в том, что наша экзаменационная система не рассчитана на прирожденных гениев, а наша система обучения в своей окостенелости и формализме не предусматривает исключений из общего правила. Как бы там ни было, Джинкс, окончив университет, пошел быстрыми шагами к славе; ряд его блестящих статей, удостоенных премии, увенчался поистине изумительной докторской диссертацией. Смею вас уверить, все это вызвало немало шума. В обществе молодых ученых, где велись постоянные споры на научные темы, он был самым блестящим оратором. И все-таки он неизменно оставался непопулярным. Он всегда держался в стороне от общего веселья. Мне кажется, в нем нет ни атома жизнерадостности. Только исключительная физическая сила избавляла его от крупных неприятностей. Помню, однажды компания студентов задумала его вздуть. И что же из этого вышло? Зачинщик остался на всю жизнь калекой, остальные нападающие отделались более или менее значительными увечьями. По этому поводу поднялся невероятный шум. Однако было очевидно, что Джинкс находился в положении обороняющегося, и дело пришлось замять. Несколько человек обдумывали, кажется, способ мести, но Джинкс ходил с таким свирепым выражением лица, что дело не пошло далее угроз. Несомненно, он человек и в нравственном и в физическом отношении нормальный.

— Еще бы! — согласился Вильсон. — Помню, индейцы в Перу дали ему какое-то дико звучащее прозвище, означавшее в переводе на наш язык: «человек, который сгибает подковы руками». Ходили самые чудесные слухи о том, как он пользовался своей силой в «никому не принадлежащей стране», то есть на окраинах Перу. Говорят, что он сломал шею погонщику мулов, угрожавшему ему ножом, и задушил голыми руками пуму. Конечно, — прибавил Вильсон, — к такого рода охотничьим рассказам надо относиться с осторожностью. Все же нет сомнения, что Джинкс, несмотря на свои мечтательные глаза, умеет дать отпор всякому, кто на него нападает.

— Что он делал в Южной Америке? — спросил я.

— Он работал вместе со мной над черепахами и другими земноводными, — отвечал Вильсон. — Чего только этот малый не делал на своем веку! Он принимал участие в войне за независимость Парагвая; пешком поднялся на гору Сората; искал серебро в Тиери-дель-Фуего, — а это не очень-то симпатичное место, даже Джинксу не удалось ничего высосать из проклятого голого камня; он исследовал также Амазонку, пройдя пешком от истоков до устья. Все эти факты доказывают его колоссальную жизнеспособность и твердость воли. Ни один европеец еще не делал таких вещей, да никогда и не сделает. Вы знаете о его последнем подвиге? Он отправился инкогнито в Эквадор — разыскивать потомков инков. По его глубокому убеждению, они до сих пор там живут. Правда это или нет — я не знаю, но готов поклясться, что если эти потомки инков действительно существуют, Джинкс их разыщет. Если же он их не найдет, я готов присягнуть, что их не существует. Пью за Джинкса! — и Вильсон торжественно поднял стакан.

— Наш разговор, — заметил я, — свелся к биографии великого Джинкса. Вы, кажется, упомянули о сенсации, которую вызвал Джинкс на каком-то научном собрании? Расскажите, пожалуйста, как было дело. Все его подвиги отмечены печатью оригинальности. Его дела никак не припишешь кому-нибудь другому. Это человек исключительный.

— Вы совершенно правы, — отвечал задумчиво Вильсон, зажигая сигару. — Мы с вами старые друзья, Маршал, и вы, я вижу, знаете Джинкса и составили себе довольно ясное представление о его характере. Поэтому я, пожалуй, вам расскажу… Только честное слово, это настолько странная история, что я немногим решился бы ее рассказать. Попробуйте одну из этих сигар! Я нахожу их превосходными. Они того же сорта, что и сигары, известные в Никарагуа под названием «Снотворного зелья Гомеца». Этот почтенный государственный муж отравил при помощи таких сигар немало своих политических противников. Но не бойтесь, этот сорт совершенно безвреден.

Когда я затянулся, Вильсон лениво протянул ноги на подоконник и приступил к рассказу о необычайной выходке неукротимого Джинкса. Сигара действительно заслуживала похвалы Вильсона. Наслаждаясь ею, я представлял себе, что президенту Гомецу не трудно было избавляться от своих противников при помощи такой соблазнительной приманки.

— Как вы, может, быть, помните, — начал Вильсон, — в позапрошлом году в Панаме проходил научный съезд, на котором, между прочим, Фергюсон познакомил свет со своим замечательным путешествием по Амазонке.

Я кивнул головой в знак того, что вспомнил об этом событии.

— Причиной того, — продолжал Вильсон, — что местом съезда была избрана Панама, является не только удобство ее расположения, как звена, соединяющего северный и южный материки. Панама представляет собой нейтральную зону, где представители науки латинских и северо-американских республик могут спокойно встречаться, так как ничье национальное самолюбие не страдает от такого выбора места. Я прибыл в Панаму из Галапагоса, где всячески измывался над местными черепахами. В Панаме я встретился с Джинксом. У него был более обычного мрачный и таинственный вид. Лицо его было совершенно изуродовано и казалось истыканным гвоздями. Очевидно, несчастье случилось с Джинксом недавно; когда я его видел в последний раз (а это было за три года до того), у него не было ни одного шрама на лице. Помню, я позволил себе подшутить над его странным видом и спросил: «Уж не принимали ли вы участия в бое быков в качестве тореадора, дон Джинкс? Вам, кажется, пришлось познать на опыте, насколько остры рога быка? Или, может быть, дикие индейцы привязали вас к муравейнику?» В самом деле, его лицо производило такое впечатление, точно оно было изъедено гигантскими муравьями. Однако Джинкс так свирепо посмотрел на меня, что я поспешил переменить тему и спросил, что он делал в Южной Америке.

Тогда он смягчился, стал разговорчивее и с энтузиазмом сообщил мне о своих планах.

Вильсон остановился, закуривая новую сигару, и продолжал:

— Как я уже говорил, Джинкс был настолько увлечен инками, что сделался даже экспансивным, а ему это не свойственно. Он говорил, что перуанцы дали пример наиболее совершенного подчинения индивидуальных стремлений общему благу. Помню, он сравнивал устройство их социальной жизни с естественным социализмом, господствующим, по его мнению, в улье. Вы знаете, в числе странностей Джинкса было и то, что он воображал себя социалистом, в то время как на самом деле нет на Земле большего индивидуалиста, чем он…

— Только муравьи, — воскликнул он, — могли бы превзойти подобную цивилизацию, если бы не их крохотные размеры.

— Представьте себе мир, в котором господствуют гигантские муравьи, — прервал я его, но заметив, что лицо Джинкса омрачилось, шутливо сказал: — Да, муравьям пришлось бы стать гигантскими, чтобы свергнуть господство человека на Земле. Несомненно, если бы насекомых не ограничивали их размеры, история мира была бы совершенно иной. Что было бы, например, если бы существовали муравьи-великаны? Ну, хотя бы вроде тех, которые полакомились вашим мясом, — добавил я шутливо, указывая на его лицо.

Джинкс разразился саркастическим смехом:

— Это были очень большие муравьи, — сказал он и замолчал, и, несмотря на все старания, мне больше ничего не удалось из него вытянуть.

В течение следующих двух-трех недель, пока тянулся съезд, я несколько раз сталкивался с Джинксом. Он был мрачен и молчалив. По целым часам просиживал он на берегу океана, глядя вдаль. Казалось, мое шутливое замечание о муравьях совершенно отбило у него охоту разговаривать со мной. Я не мог добиться от него ни слова. Чтобы его развлечь, я предложил ему посещать заседания съезда в качестве моего гостя, надеясь, что его развеселят фонтаны научного красноречия. К тому же я знал, что Фергюсону и другим ученым будет интересно повидать Джинкса. Вы же знаете, что всякий, кто прожил некоторое время в Америке, слыхал о Джинксе. Экспедиция нашего друга к истокам Амазонки наделала немало шума несколько лет тому назад.

К моему удивлению, Джинкс принял мое приглашение и стал аккуратно посещать заседания съезда. Его личность возбудила всеобщий интерес. В самом деле, его умное, бледное, с резкими чертами лицо и мощная фигура невольно вызывали воспоминания о древних испанских завоевателях. Он представлялся мне своего рода ученым Пизарро, стремящимся к открытию новых миров. Все были с ним чрезвычайно любезны, а Фергюсон чуть было не прослезился. Он рассыпался перед Джинксом в извинениях, признаваясь, что в своем труде о фауне недостаточно подчеркнул его роль пионера в области исследования Амазонки. Похвалы Фергюсона могли бы показаться низкой лестью, если не знать, что они были вполне заслужены Джинксом. Надеюсь, вы согласитесь, что человек, который в состоянии путешествовать пешком в одиночестве по Южной Америке и строго научно классифицировать весь окружающий его растительный и животный мир, достоин всяких похвал. Для хвалебного ему эпитета не найдется подходящего слова в английском языке, не говоря уже об эсперанто. Между прочим, Фергюсон обещал исправить свою «оплошность» и воздать должное Джинксу в следующем издании своей книги.

Много лет тому назад я видел один потрясающий рисунок в старинной книге путешествий по Западной Африке де Чэллуса. Там был изображен человек, которого присудили к съедению заживо муравьями. Он пробыл некоторое время в муравьиной куче, и половина его лица была начисто съедена насекомыми; несчастный остался жив, но на его лице было выражение такого неописуемого страдания, что нельзя было без содрогания смотреть на этот рисунок. Джинкс своим изуродованным лицом напомнил мне жертву правосудия наших чернокожих братьев. Лицо его, казалось, было изодрано в клочья, и вновь наросшая кожа туго натянулась, образовав глубокие шрамы. Это было чудовищно. Я заметил, что соседи Джинкса с ужасом глядели на него. Должен сказать к чести Джинкса, что он не обращал ни малейшего внимания на пожиравшую его глазами публику и продолжал глядеть в пространство все с тем же озабоченным и сосредоточенным выражением лица.

И вот на предпоследнем заседании съезда произошло сенсационное событие, к которому я и веду весь рассказ. Боюсь только, — Вильсон улыбнулся, — что мое вступление оказалось несколько пространным. Взываю к вашей снисходительности и прошу прощения. Дело в том, что Джинкс, при всех своих недостатках, поразительно интересный парень, и легко можно увлечься, когда начинаешь вспоминать его слова и поступки. Однако, вернусь к своей теме. На заседании съезда какой-то старый американский профессор развивал глупейшую мысль, что наука будто бы находится в положении Александра Македонского; для нее не осталось больше ни одной незавоеванной области. Словом, старикашка болтал освященный веками вздор. Такого рода жрецы науки осудили в свое время все величайшие открытия, встретив враждебно и Колумба, и Галилея, и Дарвина. Во время речи старикашки я заметил, что у Джинкса на лице впервые появилось выражение недоброжелательности. Я вообразил, что он думает об инках, обитателях Эквадора, открытие которых должно было обессмертить его имя. Злобные взгляды Джинкса были, без сомнения, вызваны тем, что самолюбие его было задето развиваемой с кафедры теорией. Не успел профессор закончить своих бессмысленных рассуждений, как Джинкс, к удивлению всех присутствующих, вскочил и начал говорить. По правде сказать, у меня сохранилось лишь очень смутное представление о том, что он говорил. Начать с того, что он был чрезвычайно возбужден и размахивал руками, как ветряная мельница. Куда девалось его обычное спокойствие! К тому же, он говорил по-испански и с такой необычайной быстротой, что даже природному испанцу трудно было бы следить за смыслом речи. Насколько я мог уловить, он говорил о породе гигантских муравьев, обладающих высокоразвитой культурой. По его словам, — пожалуйста, не улыбайтесь, — он прожил некоторое время среди муравьев-великанов, ростом с человека. Да, как ни дико звучит все это, я могу поручиться, что его слова были именно таковы. Я твердо запомнил все сказанное им о муравьях, пропустив мимо ушей целую кучу всякого вздора. Признаюсь, я испытал дрожь ужаса, когда Джинкс указал на свое лицо и заявил, подчеркнув это, что виновниками ужасных шрамов были гигантские муравьи. Это было настолько реально и казалось таким правдоподобным, что я весь похолодел от ужаса. Страшные следы на лице, казалось, подтверждали слова Джинкса.

Как я вам раньше говорил, при первом взгляде на его изуродованное лицо я невольно подумал о гигантских муравьях. Как бы там ни было, все им рассказанное казалось невероятным по своей фантастичности. Если бы даже и существовал такой необычайный феномен, как порода муравьев, наделенных физическими свойствами Гаргантюа и обладающих высокой культурой, — молва о них должна была бы дойти до остальных разумных обитателей Земли. Даже лесные дебри, тянущиеся по течению Амазонки, не могли бы скрыть от всего мира породу подобных титанов. Нечего и говорить, что такому утверждению было невозможно поверить. Рассказ Джинкса напоминал главу из «Путешествий Гулливера». Поэтому я и почувствовал огромное облегчение, когда Джинкс неожиданно оборвал свою речь и опустился на место.

— Боже мой! — прервал я Вильсона. — До чего это все невероятно! Однако, это похоже на него. Что же, много было тогда шума по поводу выходки Джинкса?

— К счастью, дело обошлось тихо, — отвечал Вильсон. — Председателем собрания был человек умный и тактичный. Он немедленно встал, чтобы сказать заключительную речь. Без сомнения, он подумал, что Джинкс потерял умственное равновесие вследствие перенесенных им тяжелых лишений. Большинство присутствовавших, кажется, были того же мнения, за исключением тех, которые сочли Джинкса попросту пьяным. Я видел, как некоторые с многозначительным видом постукивали по лбу. Хорошо, что Джинкс ничего этого не видел. Этот малый вообще отличается буйным нравом, в тот момент он находился в крайнем возбуждении. Во всяком случае председателю удалось спокойно закончить свою речь, и инцидент прошел благополучно, хотя и вызвал немало сплетен. К счастью, представители прессы сидели далеко и не могли слышать Джинкса. Только две газеты поместили заметки по поводу его выступления. Одна из них ограничилась упоминанием о том, что мистер Джинкс сделал несколько замечаний, которых, к несчастью, нельзя было расслышать со скамьи представителей прессы. Другая же — испанская — дала более пространное и неожиданно забавное сообщение. В этой заметке говорилось о том, что сеньор Джинкс, знаменитый исследователь, открыл разновидность белых муравьев или племя белых индейцев, — репортер не знал точно, что именно, — от преследований которых ему удалось спастись после ряда чудовищных приключений и поплатившись серьезными повреждениями лица. Могу вас уверить, — добавил Вильсон, — что заметка была великолепной фантазией и должна была сильно повысить акции ее автора.

— Что же вы сделали с Джинксом? — спросил я.

— О! — отвечал мой друг, — улучив благоприятный момент, я прикоснулся к его плечу. Он встал и спокойно последовал за мной из залы. Все собрание следило за ним глазами. По правде говоря, я вздохнул с облегчением, выведя его без скандала. У Джинкса такой своеобразный характер и такая огромная физическая сила, что всегда можно опасаться с его стороны самых неожиданных выходок. Однако на этот раз он следовал за мной кроткий, как ягненок, и всю дорогу до отеля сохранял мрачное молчание. Успокоив его нервы соответствующими напитками, я начал в сдержанных выражениях выговаривать ему за то, что он разыграл такого дурака. Он продолжал упорно молчать. Становясь смелее, я сказал ему напрямик, что нахожу его поступок по отношению ко мне весьма дерзким: прийти на заседание в качестве моего гостя и, не предупредив меня, преподнести моим коллегам такую идиотскую речь. Казалось, мои слова задели его за живое. Он начал бессвязно оправдываться, уверяя, что говорил чистую правду. Хладнокровие, с которым он оправдывал свою позорную выходку, вывело меня из терпения. Будет вам дурачиться! — сказал я сердито. — Кто же, кроме обитателей Бедлама, поверит вашим гулливеровским сказкам о муравьях, ростом с телеграфный столб?

При этих словах он поднялся и взял свою шляпу.

— И тем не менее, это — сущая правда! — сказал он вызывающе.

— Ерунда! — воскликнул я. — Ваш рассказ будет иметь успех в компании моряков.

Он криво усмехнулся.

— Я сказал правду, — повторил он. У дверей он на минуту задержался. — Я знаю, что вы мне не поверите, все вы — ученые — одинаковы. Вы похожи на того профессора-американца, который молол сегодня вздор о том, будто науке больше нечего познавать. Никогда вы не поверите, что и на земле и в небесах существует множество вещей, которых вы не в состоянии охватить своими жалкими мозгами. Все вы на один лад! Шайка самодовольных невежд! — Оглушив меня залпом негодующих слов, Джинкс вышел, яростно хлопнув дверью.

Само собой разумеется, я был несколько сбит с толку дерзким поведением Джинкса. Однако вскоре я понял, что в результате испытанных им в путешествиях лишений его и без того буйное воображение разыгралось, и он сделался жертвой галлюцинации, поводом к которой могло послужить какое-нибудь опасное приключение. Джинкс настолько упорно и серьезно настаивал на своих словах, что невозможно было заподозрить его в желании шутить. Но самым потрясающим во всей этой истории было объяснение, которое он дал ранам на своем лице, и которое до странности совпадало с моим личным впечатлением. Должен, однако, сказать, что окончание значительно затянувшегося съезда, сопровождавшееся, как всегда, суетой и сутолокой, заставило меня быстро забыть об инциденте с Джинксом. Распростившись со светилами науки, почтившими своим присутствием съезд, я приготовился к отъезду на Галапагос. Там я намеревался продолжать выведывать фамильные тайны черепах и закончить свою работу об их захудалых морских кузинах, влачащих жалкое существование на дне океана. Вечером, накануне отъезда, произошла моя последняя, пожалуй, самая знаменательная встреча с героем всей этой необычайной истории.