Страница:

Германские войска приняли активное участие и в борьбе с пролетарской революцией в Финляндии. Финские белогвардейцы подавили у себя революцию исключительно благодаря поддержке германских войск. В течение месяца, с 16 апреля по 17 мая 1918 г. под защитой германских штыков белофинны с невероятной жестокостью уничтожали самоотверженно защищавшихся финских рабочих и работниц. Около 11 тыс. человек было убито и расстреляно в первые же дни победы контрреволюции. Свыше 70 тыс. человек было заключено в тюрьмы и лагери для пленных, из них около 15 тыс. человек погибло. Таковы были последствия наступления германского империализма на революцию в Финляндии.

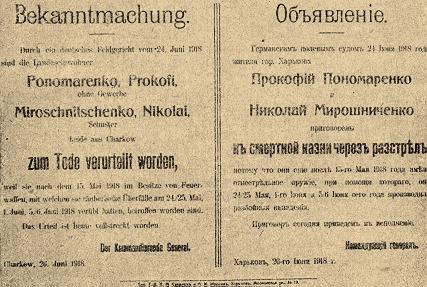

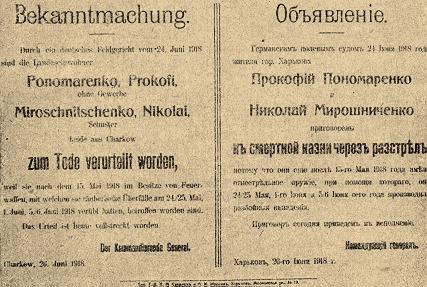

Германские командование расправляется с революционными рабочими.

Германские командование расправляется с революционными рабочими.

Активной поддержкой германских империалистов пользовался донской атаман генерал Краснов. Вначале он рассчитывал на помощь империалистов Антанты, но потом, убедившись, что от союзников ему в ближайшее время этой помощи не получить, переметнулся на сторону Германии. В своем полном раболепия и угодливости письме германскому императору Краснов за помощь против большевиков соглашался на превращение Донской области в германскую колонию. Германским империалистам предоставлялось право неограниченного вывоза сырья и продовольствия, особые льготы по вложению капиталов в промышленность и транспорт и т. д. Опираясь на поддержку германских империалистов, Краснов смог в течение лета 1918 г. объединить разрозненные белоказацкие отряды и подготовиться к наступлению против советских войск в на правлении на Воронеж и Царицын.

§ 9. Тов. Ворошилов организует отпор красновским войскам

§ 10. Борьба на Северном Кавказе и в Закавказье

§ 11. Строительство Красной армии

Глава третья

§ 1. Попытка Антанты втянуть Страну советов в войну с Германией

§ 2. Начало интервенции Антанты

§ 3. Интервенция империалистов путем организации гражданской войны

Активной поддержкой германских империалистов пользовался донской атаман генерал Краснов. Вначале он рассчитывал на помощь империалистов Антанты, но потом, убедившись, что от союзников ему в ближайшее время этой помощи не получить, переметнулся на сторону Германии. В своем полном раболепия и угодливости письме германскому императору Краснов за помощь против большевиков соглашался на превращение Донской области в германскую колонию. Германским империалистам предоставлялось право неограниченного вывоза сырья и продовольствия, особые льготы по вложению капиталов в промышленность и транспорт и т. д. Опираясь на поддержку германских империалистов, Краснов смог в течение лета 1918 г. объединить разрозненные белоказацкие отряды и подготовиться к наступлению против советских войск в на правлении на Воронеж и Царицын.

§ 9. Тов. Ворошилов организует отпор красновским войскам

В своем движении на север армии Краснова пришлось столкнуться с ожесточенным сопротивлением советских войск. Особенно упорно бились против красновцев революционные отряды украинских рабочих и крестьян, среди которых выделялись отряды донецких пролетариев под командой т. Ворошилова.

Еще при первых известиях о приближении немцев в начале марта т. Ворошилов, возглавлявший в то время партийную организацию в Луганске, обратился к рабочим с воззванием, в котором писал: "Грозный час настал! Немецкие белогвардейцы под ликующий вой российской буржуазии двинулись на нашу дорогую, нашей собственной кровью омытую Российскую советскую федеративную социалистическую республику. Нашей революции, нашим завоеваниям грозит смертельная опасность. Немецкая буржуазия идет спасать буржуазию российскую. Международный капитал ставит своей целью задушить международный пролетариат, а для этого буржуазии необходимо во что бы то ни стало раздавить, уничтожить красный социалистический пролетариат России.

Товарищи! В нас самих решение своей судьбы. От нас зависит спасти свою социалистическую родину и тем самым ускорить международную начавшуюся социалистическую революцию. Враг еще силен и движется по всем направлениям. Нашему Донецкому бассейну грозит непосредственная опасность со стороны Киева, где уже воцаряются немецкие банды под руководством Петлюр, Винниченок и прочих предателей украинского народа.

Товарищи! Все, кому дороги идеалы пролетариата, все, кто ценит пролитую кровь наших братьев за освобождение России, все, кому дорог международный социализм, освобождающий человечество, все до единого – к оружию. С оружием в руках, стройными железными рядами ударим на врагов труда, на трутней, на белогвардейцев немецких, великорусских и украинских.

За нами правда! В нас сила! Мы победим!

Да здравствует святая беспощадная борьба с вековыми угнетателями!

Да здравствует международная революция!

Да здравствует социализм!"

Это воззвание быстро нашло горячий отклик у луганских рабочих. Вскоре же был сформирован из них 1-й Луганский социалистический партизанский отряд численностью в 640 бойцов под командованием т. Ворошилова, немедленно отправившийся на фронт против германских войск.

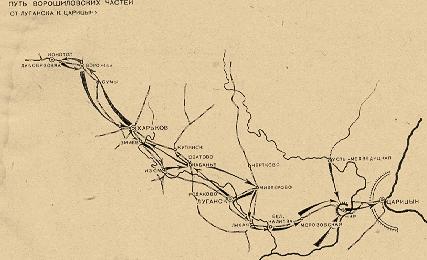

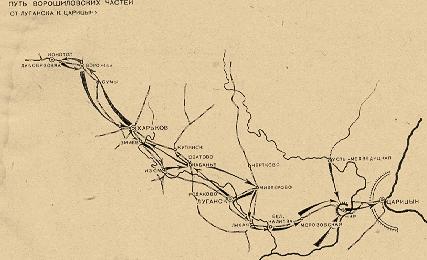

В конце марта Луганский отряд впервые встретился у станции Дубовязовка, не доезжая Конотопа (около 250 км северо-западнее Харькова), с превосходными войсками противника. Силы были неравные. Немцы давили наших своей мощной техникой. Красные отряды героически отстаивали каждую пядь советской земли. Только 8 апреля сумел противник занять Харьков. Отводя свои войска на юго-восток, т. Ворошилов из ряда схваток и сражений с противником выходил победителем. Змиев, Купянск, Сватово, Кабанье, Лисичанск, Камышеваха, Родаково и многие другие станции были свидетелями самоотверженной борьбы ворошиловских отрядов с германскими и белогвардейскими войсками.

Учитывая значение в военном деле организованности и дисциплины, т. Ворошилов сумел добиться того, что в этом отношении его части выгодно отличались от всех остальных. Естественно, что к ворошиловским частям тянулись и отдельные бойцы и целые

отряды.

Из самых разнообразных по составу, вооружению, подготовке и дисциплине частей пришлось т. Ворошилову сколачивать многотысячную V Украинскую армию и выводить ее с огромным ценным грузом в десятках эшелонов из-под удара германских войск. V армия к концу апреля вышла к Миллерово. Отсюда для движения но железной дороге, – так как эшелоны с грузом т. Ворошилов решил во что бы то ни стало спасти, – было два пути: на север – к Воронежу и на восток – через Лихую к Царицыну. Первый путь немцы перерезали. Остался второй, и т. Ворошилов отдал приказ пробиваться к Царицыну. По обе стороны линии Лихая – Царицын, как голодные волки, бродили белоказацкие отряды Мамонтова, Фицхелаурова, Денисова и других более мелких белых «вождей».

1 мая войска т. Ворошилова сосредоточились у Лихой, а через три дня под огнем германской артиллерии они начали свой героический полуторамесячный поход к Царицыну. Пополняясь за счет местных крестьян, так называемых «иногородних», т. е. таких, которые из-за безземелья в Центральной России переселились на богатый землей Дон, восставших против эксплуатировавших их казаков, двигались красные эшелоны «группы войск Ворошилова» к своей цели. Пополнения за счет местного населения были очень значительны. Один только т. Е. А. Щаденко привел к т. Ворошилову несколько отрядов, сформированных из крестьян и беднейших казаков Морозовского и Донецкого округов. Уже недалеко от Царицына пришлось остановиться: мост через Дон за станцией Чир у хутора Рычков был взорван. Под руководством назначенного главным строителем т. Рухимовича бойцы, члены их семей взялись собственными силами вручную восстанавливать мост. И после месяца самоотверженной работы, находясь в окружении рыскавших повсюду казаков, восстановили мост.

В то время как часть отступавших работала, остальные с оружием в руках отбивали налеты белых. Обороняли войска т. Ворошилова район работ и расположения эшелонов очень активно, не раз и сами переходили в наступление. Только благодаря образцово организованной обороне удалось т. Ворошилову к началу июля перебросить все до одного отряды со всеми эшелонами на левый берег Дона к Царицыну (ныне Сталинграду), где из них в дальнейшем была сформирована славная Х Красная армия. Тов. Ворошилов, руководитель похода с Украины к Волге, возглавил эту армию как ее командарм. За время этого замечательного похода выявилось немало отличных командиров, крепких большевиков, вместе с К. Е. Ворошиловым участвовавших и в дальнейшей борьбе с белыми. Товарищи Николай Руднев, Круссер, А. Я. Пархоменко, Харченко. Алябьев (командир бронечастей), Вадим, Межлаук, Худяков и многие другие именно в этот период определились как умелые боевые начальники. Многие из соратников Клима Ворошилова по этому походу (тт. Щаденко, Антонюк, Вайнер и др.) под его руководством сейчас работают в Красной армии на высших командных должностях.

Еще при первых известиях о приближении немцев в начале марта т. Ворошилов, возглавлявший в то время партийную организацию в Луганске, обратился к рабочим с воззванием, в котором писал: "Грозный час настал! Немецкие белогвардейцы под ликующий вой российской буржуазии двинулись на нашу дорогую, нашей собственной кровью омытую Российскую советскую федеративную социалистическую республику. Нашей революции, нашим завоеваниям грозит смертельная опасность. Немецкая буржуазия идет спасать буржуазию российскую. Международный капитал ставит своей целью задушить международный пролетариат, а для этого буржуазии необходимо во что бы то ни стало раздавить, уничтожить красный социалистический пролетариат России.

Товарищи! В нас самих решение своей судьбы. От нас зависит спасти свою социалистическую родину и тем самым ускорить международную начавшуюся социалистическую революцию. Враг еще силен и движется по всем направлениям. Нашему Донецкому бассейну грозит непосредственная опасность со стороны Киева, где уже воцаряются немецкие банды под руководством Петлюр, Винниченок и прочих предателей украинского народа.

Товарищи! Все, кому дороги идеалы пролетариата, все, кто ценит пролитую кровь наших братьев за освобождение России, все, кому дорог международный социализм, освобождающий человечество, все до единого – к оружию. С оружием в руках, стройными железными рядами ударим на врагов труда, на трутней, на белогвардейцев немецких, великорусских и украинских.

За нами правда! В нас сила! Мы победим!

Да здравствует святая беспощадная борьба с вековыми угнетателями!

Да здравствует международная революция!

Да здравствует социализм!"

Это воззвание быстро нашло горячий отклик у луганских рабочих. Вскоре же был сформирован из них 1-й Луганский социалистический партизанский отряд численностью в 640 бойцов под командованием т. Ворошилова, немедленно отправившийся на фронт против германских войск.

В конце марта Луганский отряд впервые встретился у станции Дубовязовка, не доезжая Конотопа (около 250 км северо-западнее Харькова), с превосходными войсками противника. Силы были неравные. Немцы давили наших своей мощной техникой. Красные отряды героически отстаивали каждую пядь советской земли. Только 8 апреля сумел противник занять Харьков. Отводя свои войска на юго-восток, т. Ворошилов из ряда схваток и сражений с противником выходил победителем. Змиев, Купянск, Сватово, Кабанье, Лисичанск, Камышеваха, Родаково и многие другие станции были свидетелями самоотверженной борьбы ворошиловских отрядов с германскими и белогвардейскими войсками.

Учитывая значение в военном деле организованности и дисциплины, т. Ворошилов сумел добиться того, что в этом отношении его части выгодно отличались от всех остальных. Естественно, что к ворошиловским частям тянулись и отдельные бойцы и целые

отряды.

Из самых разнообразных по составу, вооружению, подготовке и дисциплине частей пришлось т. Ворошилову сколачивать многотысячную V Украинскую армию и выводить ее с огромным ценным грузом в десятках эшелонов из-под удара германских войск. V армия к концу апреля вышла к Миллерово. Отсюда для движения но железной дороге, – так как эшелоны с грузом т. Ворошилов решил во что бы то ни стало спасти, – было два пути: на север – к Воронежу и на восток – через Лихую к Царицыну. Первый путь немцы перерезали. Остался второй, и т. Ворошилов отдал приказ пробиваться к Царицыну. По обе стороны линии Лихая – Царицын, как голодные волки, бродили белоказацкие отряды Мамонтова, Фицхелаурова, Денисова и других более мелких белых «вождей».

1 мая войска т. Ворошилова сосредоточились у Лихой, а через три дня под огнем германской артиллерии они начали свой героический полуторамесячный поход к Царицыну. Пополняясь за счет местных крестьян, так называемых «иногородних», т. е. таких, которые из-за безземелья в Центральной России переселились на богатый землей Дон, восставших против эксплуатировавших их казаков, двигались красные эшелоны «группы войск Ворошилова» к своей цели. Пополнения за счет местного населения были очень значительны. Один только т. Е. А. Щаденко привел к т. Ворошилову несколько отрядов, сформированных из крестьян и беднейших казаков Морозовского и Донецкого округов. Уже недалеко от Царицына пришлось остановиться: мост через Дон за станцией Чир у хутора Рычков был взорван. Под руководством назначенного главным строителем т. Рухимовича бойцы, члены их семей взялись собственными силами вручную восстанавливать мост. И после месяца самоотверженной работы, находясь в окружении рыскавших повсюду казаков, восстановили мост.

В то время как часть отступавших работала, остальные с оружием в руках отбивали налеты белых. Обороняли войска т. Ворошилова район работ и расположения эшелонов очень активно, не раз и сами переходили в наступление. Только благодаря образцово организованной обороне удалось т. Ворошилову к началу июля перебросить все до одного отряды со всеми эшелонами на левый берег Дона к Царицыну (ныне Сталинграду), где из них в дальнейшем была сформирована славная Х Красная армия. Тов. Ворошилов, руководитель похода с Украины к Волге, возглавил эту армию как ее командарм. За время этого замечательного похода выявилось немало отличных командиров, крепких большевиков, вместе с К. Е. Ворошиловым участвовавших и в дальнейшей борьбе с белыми. Товарищи Николай Руднев, Круссер, А. Я. Пархоменко, Харченко. Алябьев (командир бронечастей), Вадим, Межлаук, Худяков и многие другие именно в этот период определились как умелые боевые начальники. Многие из соратников Клима Ворошилова по этому походу (тт. Щаденко, Антонюк, Вайнер и др.) под его руководством сейчас работают в Красной армии на высших командных должностях.

§ 10. Борьба на Северном Кавказе и в Закавказье

Значительное количество рабочих и крестьян с семьями, солдат старой армии, красногвардейских отрядов и молодых красноармейских частей под натиском немцев отступило с Украины на Кубань. В Новороссийск отступил Черноморский флот.

На Северном Кавказе развертывалась ожесточенная гражданская война. Огромное большинство местного казачества было настроено контрреволюционно. Оно не только не оказало поддержки отступавшим на Кубань разоренным украинским рабочим и крестьянам, но с оружием в руках выступило против них.

Приближение германских войск придало бодрости кубанским контрреволюционерам. Особенно оживились они, когда в ответ на требование немцев сдать им суда Черноморского флота моряки последнего, выполняя приказ Ленина, собственными руками потопили (18 июня 1918 г.) свои корабли. Гибель этой мощной техники (этот героический эпизод замечательно показан в– пьесе Корнийчука «Гибель эскадры»), распыление личного состава флота объективно усилили белогвардейцев. Они все чаще переходят в наступление, оттесняя советские войска и отряды. Во многих случаях им непосредственно помогают германские войска (с помощью немцев белые захватили в мае Новочеркасск и Ростов). Так было в частности на Таманском полуострове (на Кубани), куда на подмогу белогвардейцам прибыл (в мае 1918 г.) 58-й берлинский полк.

Благодаря поддержке немцев укрепили свое положение и белогвардейцы в Закавказье. Здесь до конца мая 1918 г. существовала единая Закавказская республика. Германское правительство прежде всего потребовало разделения ее на три республики – Грузию, Азербайджан и Армению. Потребовали они этого разделения не в интересах национального самоопределения. Германские империалисты держались основного правила всех захватчиков: разделяй и властвуй. Разжигая националистические чувства, натравливая одну республику на другую, натравливая грузин на тюрков, а тюрков на армян, легче было держать их в подчинении, расхищать, вывозя все мало-мальски ценное, начиная с нефти и кончая вещами домашнего обихода.

В Грузии у власти стояли меньшевики. В этом «меньшевистском раю», как, захлебываясь собственной слюной, расписывали ее социал-предатели из II Интернационала, шли непрерывные восстания крестьян под руководством подпольных большевистских организаций. Только с помощью германских войск грузинские помещики и капиталисты смогли подавить – и то на время – движение крестьян. Меньшевистское правительство Грузии верой и правдой служило германским хозяевам. Недаром германское командование ходатайствовало в сентябре 1918 г. о награждении орденами «за особые заслуги» таких своих ревностных лакеев-меньшевиков, как министр-президент Жордания, председатель национального совета Чхеидзе, министр иностранных дел Чхенкели.

Выполняя волю своих хозяев, грузинские меньшевики формировали воинские части для борьбы с большевиками. Однако боеспособность грузинских частей была очень низкая. «Героями» они держали себя только, когда расстреливали безоружных крестьян.

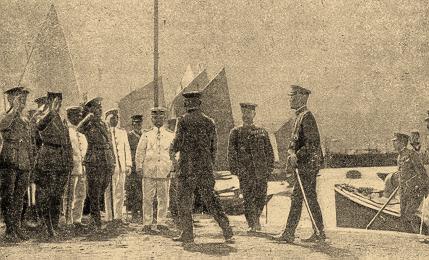

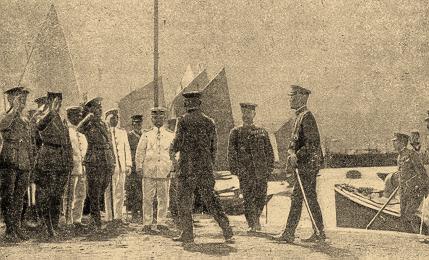

Запись в Красную армию.

Запись в Красную армию.

На Северном Кавказе развертывалась ожесточенная гражданская война. Огромное большинство местного казачества было настроено контрреволюционно. Оно не только не оказало поддержки отступавшим на Кубань разоренным украинским рабочим и крестьянам, но с оружием в руках выступило против них.

Приближение германских войск придало бодрости кубанским контрреволюционерам. Особенно оживились они, когда в ответ на требование немцев сдать им суда Черноморского флота моряки последнего, выполняя приказ Ленина, собственными руками потопили (18 июня 1918 г.) свои корабли. Гибель этой мощной техники (этот героический эпизод замечательно показан в– пьесе Корнийчука «Гибель эскадры»), распыление личного состава флота объективно усилили белогвардейцев. Они все чаще переходят в наступление, оттесняя советские войска и отряды. Во многих случаях им непосредственно помогают германские войска (с помощью немцев белые захватили в мае Новочеркасск и Ростов). Так было в частности на Таманском полуострове (на Кубани), куда на подмогу белогвардейцам прибыл (в мае 1918 г.) 58-й берлинский полк.

Благодаря поддержке немцев укрепили свое положение и белогвардейцы в Закавказье. Здесь до конца мая 1918 г. существовала единая Закавказская республика. Германское правительство прежде всего потребовало разделения ее на три республики – Грузию, Азербайджан и Армению. Потребовали они этого разделения не в интересах национального самоопределения. Германские империалисты держались основного правила всех захватчиков: разделяй и властвуй. Разжигая националистические чувства, натравливая одну республику на другую, натравливая грузин на тюрков, а тюрков на армян, легче было держать их в подчинении, расхищать, вывозя все мало-мальски ценное, начиная с нефти и кончая вещами домашнего обихода.

В Грузии у власти стояли меньшевики. В этом «меньшевистском раю», как, захлебываясь собственной слюной, расписывали ее социал-предатели из II Интернационала, шли непрерывные восстания крестьян под руководством подпольных большевистских организаций. Только с помощью германских войск грузинские помещики и капиталисты смогли подавить – и то на время – движение крестьян. Меньшевистское правительство Грузии верой и правдой служило германским хозяевам. Недаром германское командование ходатайствовало в сентябре 1918 г. о награждении орденами «за особые заслуги» таких своих ревностных лакеев-меньшевиков, как министр-президент Жордания, председатель национального совета Чхеидзе, министр иностранных дел Чхенкели.

Выполняя волю своих хозяев, грузинские меньшевики формировали воинские части для борьбы с большевиками. Однако боеспособность грузинских частей была очень низкая. «Героями» они держали себя только, когда расстреливали безоружных крестьян.

§ 11. Строительство Красной армии

Активизация белогвардейских сил все же представляла для молодой Советской республики гораздо меньшую опасность, нежели наступление главных сил германского империализма. Заключение мира избавляло молодую Советскую республику от этой основной опасности.

Правильная политика партии, ее непримиримость к уклонам от ленинской линии обеспечили молодому советскому государству столь необходимую ему передышку.

Намечая в связи с этой передышкой очередные задачи советской власти и предвидя неизбежное в ближайшее же время столкновение с мировым империализмом, Ленин на одно из главных мест выдвигал вопросы обороны. Передышка должна была быть особенно широко использована для укрепления военной мощи страны. Владимир Ильич требовал «крайнее напряжение всех сил для быстрейшего экономического подъема страны, повышения ее обороноспособности, создания могучей социалистической армии» (Ленин, т. XXII, стр. 499). «Ловите передышку, хотя бы на час, раз вам ее дали, чтобы поддержать контакт с дальним тылом, там создавать новые армии», – говорил Ильич. «Наш лозунг должен быть один – учиться военному делу настоящим образом» (Ленин, т. XXII, стр. 330).

В ответ на призыв вождя партия и рабочий класс усиленно развертывают военное строительство. Налаживается всеобщее военное обучение всех трудящихся. Вся страна покрывается сетью военных комиссариатов – окружных, губернских, уездных и волостных, проделывающих большую работу по формированию новых частей. Усиливается агитационно-вербовочная кампания за вступление добровольцев в Красную армию. В частях организуются партийные ячейки. Создаются кадры военных комиссаров – представителей советской власти и партии в армии. Для руководства работой военных комиссаров создается центральный политический орган – Всероссийское бюро военных комиссаров (Всебюрвоенком). Начинается привлечение к делу пролетарского военного строительства старых военных специалистов. Создаются многочисленные курсы для подготовки кадров красных командиров из рабочих и крестьян. Так рабочий класс, используя передышку, строил новую, Рабоче-крестьянскую красную армию.

Германская интервенция не дала победы империалистическому лагерю. Германские империалисты недооценили сил пролетарской революции и переоценили силы контрреволюции. Партия и советская власть сумели отстоять пролетарское государство – плацдарм мировой социалистической революции, сумели создать для него необходимую вооруженную опору.

Если наступлению германского' империализма Советская Россия не могла противопоставить почти никаких крупных сил, то развернувшаяся через два-три месяца интервенция Антанты уже встретила вооруженный отпор многих десятков тысяч бойцов Рабоче-крестьянской красной армии.

Правильная политика партии, ее непримиримость к уклонам от ленинской линии обеспечили молодому советскому государству столь необходимую ему передышку.

Намечая в связи с этой передышкой очередные задачи советской власти и предвидя неизбежное в ближайшее же время столкновение с мировым империализмом, Ленин на одно из главных мест выдвигал вопросы обороны. Передышка должна была быть особенно широко использована для укрепления военной мощи страны. Владимир Ильич требовал «крайнее напряжение всех сил для быстрейшего экономического подъема страны, повышения ее обороноспособности, создания могучей социалистической армии» (Ленин, т. XXII, стр. 499). «Ловите передышку, хотя бы на час, раз вам ее дали, чтобы поддержать контакт с дальним тылом, там создавать новые армии», – говорил Ильич. «Наш лозунг должен быть один – учиться военному делу настоящим образом» (Ленин, т. XXII, стр. 330).

В ответ на призыв вождя партия и рабочий класс усиленно развертывают военное строительство. Налаживается всеобщее военное обучение всех трудящихся. Вся страна покрывается сетью военных комиссариатов – окружных, губернских, уездных и волостных, проделывающих большую работу по формированию новых частей. Усиливается агитационно-вербовочная кампания за вступление добровольцев в Красную армию. В частях организуются партийные ячейки. Создаются кадры военных комиссаров – представителей советской власти и партии в армии. Для руководства работой военных комиссаров создается центральный политический орган – Всероссийское бюро военных комиссаров (Всебюрвоенком). Начинается привлечение к делу пролетарского военного строительства старых военных специалистов. Создаются многочисленные курсы для подготовки кадров красных командиров из рабочих и крестьян. Так рабочий класс, используя передышку, строил новую, Рабоче-крестьянскую красную армию.

Германская интервенция не дала победы империалистическому лагерю. Германские империалисты недооценили сил пролетарской революции и переоценили силы контрреволюции. Партия и советская власть сумели отстоять пролетарское государство – плацдарм мировой социалистической революции, сумели создать для него необходимую вооруженную опору.

Если наступлению германского' империализма Советская Россия не могла противопоставить почти никаких крупных сил, то развернувшаяся через два-три месяца интервенция Антанты уже встретила вооруженный отпор многих десятков тысяч бойцов Рабоче-крестьянской красной армии.

Глава третья

Гражданская война и начало интервенции Антанты в 1918 г

§ 1. Попытка Антанты втянуть Страну советов в войну с Германией

Первоначальный план свержения советской власти, который намечался Антантой еще в конце 1917 г., как об этом уже писалось, провалился. Из всех вооруженных. сил контрреволюции, намеченных для подавления пролетарской революции, одни – польский корпус, войска украинской Рады, отряды добровольческой армии на Дону – были разбиты частями Красной армии, другие – как например чехословаки – не успели выступить.

Наступление германского империализма, поскольку оно имело целью свержение диктатуры пролетариата, отвечало интересам союзников. Поэтому представители Англии и Франции в России – Нуланс, Локкарт и др. – со своей стороны всячески стремились втравить советское правительство в войну с Германией. Они обещали советскому правительству оружие и средства, для того чтобы Советская Россия возобновила начатую царизмом войну с Германией. Представители Антанты даже предлагали по 100 руб. за каждого бойца, выставленного советской властью на противогерманский фронт. Все это делалось для того, чтобы подставить пролетарскую диктатуру под сокрушительный удар германского бронированного кулака. По этим же соображениям и разбитая российская контрреволюция – через социал-соглашателей в первую очередь – также стремилась вовлечь Советскую Россию в войну с Германией.

Уничтожение германскими штыками социалистического государства – оплота мировой революции – как главная цель, ослабление Германии в борьбе с большевиками как косвенный результат, как побочная задача, – вот чего добивались и Антанта и отечественная контрреволюция.

Партия разоблачила истинный смысл предложений многочисленных французских и английских консулов, военных и прочих представителей, на руку которым по сути дела играли и Троцкий и «левые» коммунисты. Ленин объяснял «левым» коммунистам, требовавшим войны с Германией и тем самым толкавшим нас, как он говорил, в западню Антанты: "Взгляните на факты относительно поведения англо-французской буржуазии. Она всячески втягивает нас теперь в войну с Германией, обещает нам миллионы благ… Она хочет, чтобы мы теперь воевали с Германией.

Понятно, почему она должна хотеть этого: потому, что, во-первых, мы оттянули бы часть германских сил. Потому, во-вторых, что советская власть могла бы крахнуть легче всего от несвоевременной военной схватки с германским империализмом" (Ленин, т. XXII, стр. 268).

Страна советов, руководимая Лениным, пошла на очень большие уступки, заключив грабительский мир, но не дала втянуть себя в войну с Германией. Очень скоро Антанта увидела, что Советская Россия в результате Брестского мира отстояла свое существование и укрепляется и что германский империализм движется не на Москву и Петроград, а на Украину. Перед Антантой встала угроза усиления Советской России, с одной стороны, укрепления Германии – с другой. Поэтому Антанта решает немедленно развернуть интервенцию имеющимися в ее распоряжении силами. Сил этих на первых порах было не очень много. Объяснялось это тем, что с весны 1918 г. борьба между Германией и Антантой на западном фронте достигла крайней степени ожесточенности. С другой стороны, на Востоке наступление японского империализма тормозилось обострением противоречий между Японией и Америкой, только на время прикрытых их совместной борьбой с Германией. Но, указывая на эту благоприятную с точки зрения международного положения Советской России обстановку, Ильич во всех своих выступлениях настойчиво подчеркивал, предупреждал, что объединенные ненавистью к советской власти капиталисты в конце концов смогут столковаться для борьбы с нами и тогда противоречия уже не смогут служить нам защитой.

В частности Ленин предупреждал о возможности сговора Германии с Японией для совместной борьбы с Советской Россией. Сторонники этого были (и по сей день имеются) среди империалистов обоих государств. Германия заинтересована была в таком соглашении, ибо выступление Японии на ее стороне резко ослабило бы силу Антанты. Япония же, продвижению которой на Дальний Восток США все время ставили палки в колеса, благодаря соглашению с Германией получала возможность реализовать свои захватнические планы.

Распространению слухов о переговорах с Германией содействовали и сами японцы, чтобы добиться от Антанты новых уступок, вырвать от США согласие на развернутую интервенцию. На возможность этого также указывал Ленин. Последующий ход развития интервенции показал, что Владимир Ильич, как всегда, был прав.

Наступление германского империализма, поскольку оно имело целью свержение диктатуры пролетариата, отвечало интересам союзников. Поэтому представители Англии и Франции в России – Нуланс, Локкарт и др. – со своей стороны всячески стремились втравить советское правительство в войну с Германией. Они обещали советскому правительству оружие и средства, для того чтобы Советская Россия возобновила начатую царизмом войну с Германией. Представители Антанты даже предлагали по 100 руб. за каждого бойца, выставленного советской властью на противогерманский фронт. Все это делалось для того, чтобы подставить пролетарскую диктатуру под сокрушительный удар германского бронированного кулака. По этим же соображениям и разбитая российская контрреволюция – через социал-соглашателей в первую очередь – также стремилась вовлечь Советскую Россию в войну с Германией.

Уничтожение германскими штыками социалистического государства – оплота мировой революции – как главная цель, ослабление Германии в борьбе с большевиками как косвенный результат, как побочная задача, – вот чего добивались и Антанта и отечественная контрреволюция.

Партия разоблачила истинный смысл предложений многочисленных французских и английских консулов, военных и прочих представителей, на руку которым по сути дела играли и Троцкий и «левые» коммунисты. Ленин объяснял «левым» коммунистам, требовавшим войны с Германией и тем самым толкавшим нас, как он говорил, в западню Антанты: "Взгляните на факты относительно поведения англо-французской буржуазии. Она всячески втягивает нас теперь в войну с Германией, обещает нам миллионы благ… Она хочет, чтобы мы теперь воевали с Германией.

Понятно, почему она должна хотеть этого: потому, что, во-первых, мы оттянули бы часть германских сил. Потому, во-вторых, что советская власть могла бы крахнуть легче всего от несвоевременной военной схватки с германским империализмом" (Ленин, т. XXII, стр. 268).

Страна советов, руководимая Лениным, пошла на очень большие уступки, заключив грабительский мир, но не дала втянуть себя в войну с Германией. Очень скоро Антанта увидела, что Советская Россия в результате Брестского мира отстояла свое существование и укрепляется и что германский империализм движется не на Москву и Петроград, а на Украину. Перед Антантой встала угроза усиления Советской России, с одной стороны, укрепления Германии – с другой. Поэтому Антанта решает немедленно развернуть интервенцию имеющимися в ее распоряжении силами. Сил этих на первых порах было не очень много. Объяснялось это тем, что с весны 1918 г. борьба между Германией и Антантой на западном фронте достигла крайней степени ожесточенности. С другой стороны, на Востоке наступление японского империализма тормозилось обострением противоречий между Японией и Америкой, только на время прикрытых их совместной борьбой с Германией. Но, указывая на эту благоприятную с точки зрения международного положения Советской России обстановку, Ильич во всех своих выступлениях настойчиво подчеркивал, предупреждал, что объединенные ненавистью к советской власти капиталисты в конце концов смогут столковаться для борьбы с нами и тогда противоречия уже не смогут служить нам защитой.

В частности Ленин предупреждал о возможности сговора Германии с Японией для совместной борьбы с Советской Россией. Сторонники этого были (и по сей день имеются) среди империалистов обоих государств. Германия заинтересована была в таком соглашении, ибо выступление Японии на ее стороне резко ослабило бы силу Антанты. Япония же, продвижению которой на Дальний Восток США все время ставили палки в колеса, благодаря соглашению с Германией получала возможность реализовать свои захватнические планы.

Распространению слухов о переговорах с Германией содействовали и сами японцы, чтобы добиться от Антанты новых уступок, вырвать от США согласие на развернутую интервенцию. На возможность этого также указывал Ленин. Последующий ход развития интервенции показал, что Владимир Ильич, как всегда, был прав.

§ 2. Начало интервенции Антанты

Интервенция, если понимать ее в узком смысле слова, – это вооруженное вмешательство империалистов извне в наши дела, захват нашей территории при помощи их собственных войск.

Начало интервенции Антанты формально было положено высадкой в Мурманске 9 марта 1918 г. отряда английских моряков. Это было подготовительное мероприятие к дальнейшему наступлению в благоприятный момент через Петрозаводск на Петроград. 5 апреля 1918 г. и японцы высадили десант во Владивостоке, приступив тем самым к подготовке давно задуманного дальнейшего своего наступления в глубь Сибири.

Высадка японских интервентов во Владивостоке.

Высадка японских интервентов во Владивостоке.

Чрезвычайно интересно, как империалисты организовывали и обеспечивали свою интервенцию. Воспользовавшись тем, что в Мурманске не было подлинного большевистского руководства, а во главе Мурманского совета стоял заведомый троцкист (Юрьев) – сторонник войны с Германией, английское командование заключило соглашение с советом о совместных действиях против немцев. Фактически действия руководства Мурманского совета были предательством, изменой родине. При этом показательно то, что Мурманский совет в своих предательских действиях опирался на директиву… Троцкого. Последний приказал Мурманскому совету заключать с представителями Антанты любое соглашение о помощи на случай наступления немецких войск. Юрьев использовал это приказание и заключил соглашение, по которому английские войска «законно» заняли, т. е. фактически захватили Мурманский край. Ленин и Сталин по телеграфу пытались воздействовать на изменников, требовали отмены этого позорного соглашения, но Мурманский совет, ссылаясь на Троцкого, продолжал танцевать под дудочку интервентов. Последние же под шумок подвозили войска, распространяли границы своего господства, расстреливали коммунистов, создавали белогвардейские отряды, одним словом, готовились к дальнейшему наступлению в общем направлении на Петроград.

Иначе организовали свою интервенцию японцы. Они прибегли к излюбленному (по сей день широко практикуемому) ими способу – провокации. Заранее распространив слухи, что большевистская власть не в состоянии сохранить порядок, они 4 апреля 1918 г. подстроили убийство во Владивостоке двух японцев. А дальше пошло, как по нотам: протесты, высадка десанта, накопление сил, поддержка белогвардейских банд, новые провокации и постепенное продвижение вперед.

Местные коммунисты не сразу оценили в полной мере значение владивостокских событий. Они считали, что, боясь американцев, японцы не посмеют двигаться дальше. Но Ленин с самого начала предвидел, как развернутся события. Он и в данном случае направил Владивостокский совет на правильный путь. В телеграмме от 7 апреля 1918 г. он указывал местным работникам:

«Мы считаем положение весьма серьезным и самым категорическим образом предупреждаем товарищей. Не делайте себе иллюзий: японцы наверное будут наступать. Это неизбежно. Им помогут все без изъятий союзники. Поэтому надо начинать готовиться без малейшего промедления и готовиться серьезно, готовиться изо всех сил…»

И дальше Ильич дает ряд конкретных заданий. Эту директиву Ленина коммунисты Дальневосточного края и Сибири положили в основу своей работы по организации сопротивления интервентам.

Начало интервенции Антанты формально было положено высадкой в Мурманске 9 марта 1918 г. отряда английских моряков. Это было подготовительное мероприятие к дальнейшему наступлению в благоприятный момент через Петрозаводск на Петроград. 5 апреля 1918 г. и японцы высадили десант во Владивостоке, приступив тем самым к подготовке давно задуманного дальнейшего своего наступления в глубь Сибири.

Чрезвычайно интересно, как империалисты организовывали и обеспечивали свою интервенцию. Воспользовавшись тем, что в Мурманске не было подлинного большевистского руководства, а во главе Мурманского совета стоял заведомый троцкист (Юрьев) – сторонник войны с Германией, английское командование заключило соглашение с советом о совместных действиях против немцев. Фактически действия руководства Мурманского совета были предательством, изменой родине. При этом показательно то, что Мурманский совет в своих предательских действиях опирался на директиву… Троцкого. Последний приказал Мурманскому совету заключать с представителями Антанты любое соглашение о помощи на случай наступления немецких войск. Юрьев использовал это приказание и заключил соглашение, по которому английские войска «законно» заняли, т. е. фактически захватили Мурманский край. Ленин и Сталин по телеграфу пытались воздействовать на изменников, требовали отмены этого позорного соглашения, но Мурманский совет, ссылаясь на Троцкого, продолжал танцевать под дудочку интервентов. Последние же под шумок подвозили войска, распространяли границы своего господства, расстреливали коммунистов, создавали белогвардейские отряды, одним словом, готовились к дальнейшему наступлению в общем направлении на Петроград.

Иначе организовали свою интервенцию японцы. Они прибегли к излюбленному (по сей день широко практикуемому) ими способу – провокации. Заранее распространив слухи, что большевистская власть не в состоянии сохранить порядок, они 4 апреля 1918 г. подстроили убийство во Владивостоке двух японцев. А дальше пошло, как по нотам: протесты, высадка десанта, накопление сил, поддержка белогвардейских банд, новые провокации и постепенное продвижение вперед.

Местные коммунисты не сразу оценили в полной мере значение владивостокских событий. Они считали, что, боясь американцев, японцы не посмеют двигаться дальше. Но Ленин с самого начала предвидел, как развернутся события. Он и в данном случае направил Владивостокский совет на правильный путь. В телеграмме от 7 апреля 1918 г. он указывал местным работникам:

«Мы считаем положение весьма серьезным и самым категорическим образом предупреждаем товарищей. Не делайте себе иллюзий: японцы наверное будут наступать. Это неизбежно. Им помогут все без изъятий союзники. Поэтому надо начинать готовиться без малейшего промедления и готовиться серьезно, готовиться изо всех сил…»

И дальше Ильич дает ряд конкретных заданий. Эту директиву Ленина коммунисты Дальневосточного края и Сибири положили в основу своей работы по организации сопротивления интервентам.

§ 3. Интервенция империалистов путем организации гражданской войны

Начав интервенцию собственными войсками и учитывая их малочисленность, Антанта одновременно широко использует вооруженные силы внутренней контрреволюции для борьбы с советской властью. Осуществление интервенции путем организации гражданской войны является характернейшей чертой той классовой борьбы, которую мировой империализм вел с советским государством.

Как говорил т. Сталин в одном из своих докладов (в 1926 г.) о перспективах революции в Китае, «интервенция вовсе не исчерпывается вводом войск, и ввод войск вовсе не составляет основной особенности интервенции. При современных условиях революционного движения в капиталистических странах, когда прямой ввод чужеземных войск может вызвать ряд протестов и конфликтов, интервенция имеет более гибкий характер и более замаскированную форму. При современных условиях империализм предпочитает интервенировать путем организации гражданской войны внутри зависимой страны, путем финансирования контрреволюционных сил против революции, путем моральной и финансовой поддержки своих китайских агентов против революции». И дальше, вспоминая опыт нашей гражданской войны, он подчеркивал: «Борьбу Деникина и Колчака, Юденича и Врангеля против революции в России империалисты были склонны изображать как борьбу исключительно внутреннюю. Но мы все знали, и не только мы, но и весь мир знал, что за спиной этих контрреволюционных русских генералов стояли империалисты Англии и Америки, Франции и Японии, без поддержки которых серьезная гражданская война в России была бы совершенно невозможна» (Сталин, Об оппозиции, стр. 425).

Эти указания т. Сталина имеют огромнейшее принципиальное значение, освещая подлинно по-ленински основные вопросы гражданской войны.

Империалисты не случайно так настойчиво стремились (и стремятся) доказать, что гражданская война в России была борьбой чисто внутренней, «личным делом» русских. Этим они хотели (и хотят) снять с себя ответственность за те огромные человеческие и материальные потери, которые понесли за годы гражданской войны трудящиеся нашей родины. Но этот лживый маневр нетрудно разоблачить. Гражданская война с самого начала имела международный характер. Как с нашей стороны она была делом всего мирового пролетариата, так и с противной стороны она была делом международной контрреволюции.

Конечно было бы неверно думать, что все без исключения противосоветские выступления «отечественной» контрреволюции были только и исключительно делом империалистов Антанты. Какой-нибудь белогвардеец, какая-нибудь контрреволюционная группировка могли начать (и фактически начинали) борьбу с пролетарской властью и без непосредственного вмешательства или поддержки империалистов Запада, но совершенно бесспорно, как это и доказывает т. Сталин, что без поддержки империалистов никакая серьезная гражданская война в России не могла бы иметь места.

Чтобы разжечь гражданскую войну, империалисты тратили огромные средства на всякие контрреволюционные партии и организации, сохранившиеся или возникшие после Октябрьской революции. Кроме них в России в распоряжении Антанты был, как мы уже знаем, чехословацкий корпус численностью около 40 тыс. человек, переправлявшийся с разрешения советского правительства с Украины во Францию (через Сибирь) и к концу мая растянувшийся в эшелонах по всему железнодорожному пути – от Пензы до Владивостока. При посредстве всех этих сил Антанта наметила на лето 1918 г. общее вооруженное выступление против советской власти.

Как говорил т. Сталин в одном из своих докладов (в 1926 г.) о перспективах революции в Китае, «интервенция вовсе не исчерпывается вводом войск, и ввод войск вовсе не составляет основной особенности интервенции. При современных условиях революционного движения в капиталистических странах, когда прямой ввод чужеземных войск может вызвать ряд протестов и конфликтов, интервенция имеет более гибкий характер и более замаскированную форму. При современных условиях империализм предпочитает интервенировать путем организации гражданской войны внутри зависимой страны, путем финансирования контрреволюционных сил против революции, путем моральной и финансовой поддержки своих китайских агентов против революции». И дальше, вспоминая опыт нашей гражданской войны, он подчеркивал: «Борьбу Деникина и Колчака, Юденича и Врангеля против революции в России империалисты были склонны изображать как борьбу исключительно внутреннюю. Но мы все знали, и не только мы, но и весь мир знал, что за спиной этих контрреволюционных русских генералов стояли империалисты Англии и Америки, Франции и Японии, без поддержки которых серьезная гражданская война в России была бы совершенно невозможна» (Сталин, Об оппозиции, стр. 425).

Эти указания т. Сталина имеют огромнейшее принципиальное значение, освещая подлинно по-ленински основные вопросы гражданской войны.

Империалисты не случайно так настойчиво стремились (и стремятся) доказать, что гражданская война в России была борьбой чисто внутренней, «личным делом» русских. Этим они хотели (и хотят) снять с себя ответственность за те огромные человеческие и материальные потери, которые понесли за годы гражданской войны трудящиеся нашей родины. Но этот лживый маневр нетрудно разоблачить. Гражданская война с самого начала имела международный характер. Как с нашей стороны она была делом всего мирового пролетариата, так и с противной стороны она была делом международной контрреволюции.

Конечно было бы неверно думать, что все без исключения противосоветские выступления «отечественной» контрреволюции были только и исключительно делом империалистов Антанты. Какой-нибудь белогвардеец, какая-нибудь контрреволюционная группировка могли начать (и фактически начинали) борьбу с пролетарской властью и без непосредственного вмешательства или поддержки империалистов Запада, но совершенно бесспорно, как это и доказывает т. Сталин, что без поддержки империалистов никакая серьезная гражданская война в России не могла бы иметь места.

Чтобы разжечь гражданскую войну, империалисты тратили огромные средства на всякие контрреволюционные партии и организации, сохранившиеся или возникшие после Октябрьской революции. Кроме них в России в распоряжении Антанты был, как мы уже знаем, чехословацкий корпус численностью около 40 тыс. человек, переправлявшийся с разрешения советского правительства с Украины во Францию (через Сибирь) и к концу мая растянувшийся в эшелонах по всему железнодорожному пути – от Пензы до Владивостока. При посредстве всех этих сил Антанта наметила на лето 1918 г. общее вооруженное выступление против советской власти.