Страница:

Анвар хлопнул себя ладонью полевой части груди и воскликнул:

– От инфаркта миокарда – вот от чего!

– Что?!

– Да-да, ты не ослышался – от сердечного приступа. Обширный коронарный тромбоз, вызвавший остановку сердца. Вполне возможно, что на колышек упал уже мертвый человек.

– Что ты плетешь? Его огрели по башке, и сердце остановилось?

Патологоанатом коварно ухмыльнулся, довольный тем, как сумел запутать следователя.

– Никто его не огрел и не думал даже этого делать. Рана возникла совершенно случайно.

– Как – случайно? Ты же сказал, что его убили!

– Да, именно так и произошло.

– Но как же, в конце-то концов?!

– Он умер от отравления.

Взбешенный Халифа стукнул ладонью по стене.

– Черт возьми, Анвар, что за бред ты несешь?

– Это правда. – Доктор сохранял поразительное хладнокровие, отчего Халифа становился только злее. – Пит Янсен был отравлен, и яд, прямым или косвенным образом, привел к остановке сердца, отчего, собственно, несчастный и умер. Извини, яснее выразиться не могу. Что именно тебе непонятно?

Халифа стиснул зубы и постарался не дать окончательно уложить себя на обе лопатки ликовавшему от чувства собственного превосходства патологоанатому.

– Так кто же он такой, этот таинственный отравитель? – спросил полицейский, пытаясь не повышать голос. – Ты ведь говорил, что знаешь…

– О да, – подтвердил Анвар, негромко посмеиваясь. – Знаю почти на все сто.

Он вновь выдержал паузу, как бы испытывая нервы инспектора на прочность, затем перегнулся через стол, вытянул руку ладонью кверху и сжал ее в кулак. Халифа уставился на его пятерню, из которой медленно разгибался указательный палец. Умотанный дурачествами патологоанатома, инспектор собрался уже разразиться гневной тирадой в его адрес, но в этот момент палец Анвара резко дернулся и вернулся в согнутое положение.

– Имя злодея, – торжественно произнес доктор, – господин Акараб.

Он повторил странное движение пальца и воткнул его себе в ладонь.

– Акараб, – изумленно повторил за доктором Халифа. – Получается, что…

– Вот именно, – рассмеялся патологоанатом. – Нашего доброго Янсена ужалил акараб , то бишь – скорпион.

Он еще раз пошевелил пальцем, изображая скорпиона, виляющего хвостом, и повалился в кресло, зайдясь хохотом.

– Ну скажи, разве я тебя обманул? Разве у нашего отравителя не колючий конец? Ха-ха-ха!

– Да, действительно забавно, – с натугой улыбнулся Халифа. – Насколько я понимаю, опухоль у большого пальца…

– …вызвана укусом, – закончил Анвар, едва отдышавшись после приступа смеха. – Так и есть. И, судя по цвету и размеру вздутия, укус был очень серьезный. Скорее всего взрослый скорпион. Невероятная боль!

Он встал и, все еще хихикая себе под нос, подошел к раковине, чтобы налить в стакан холодной воды.

– Предполагаю, что произошло приблизительно следующее. Янсен отправляется в Малкату за разукрашенными глиняными кирпичиками. Молотком и стамеской он высвобождает из цемента очередной кирпич, сует руку в щель, и – бац! – его кусает господин Скорпион. Янсену уже не до рюкзака и трости, он устремляется к машине, надеясь добраться живым до медпункта. Но боль настолько острая, что через пару сотен ярдов у несчастного кладоискателя происходит обширный сердечный приступ. Он не удерживается на ногах и падает, отчего расшибает в кровь ногу и руку, а головой налетает на выступ камня. Быть может, тромбоз случился уже после падения, да только сути дела это не меняет. Какое-то время бедолага в агонии корчится на земле, потом в последнем порыве поднимается на ноги и спустя несколько метров снова падает, на сей раз в аккурат на острие колышка. Все. Финита!

В воображении Халифы пронеслись, словно кадры кинопленки, последние минуты Янсена. С одной стороны, инспектора немного коробила та беспечная легкость, с которой Анвар разложил все по полочкам, лишив полицию необходимости продолжать расследование. С другой, когда в деле поставлена точка, можно было со спокойной совестью забыть о человеке, при одной мысли о котором Халифа содрогался.

– Ну что ж, – сказал он, выдохнув полной грудью, – по крайней мере теперь все встает на свое место.

– Несомненно, – подхватил Анвар, залпом опорожнив стакан воды и подойдя к столу. Он взял заключение и протянул его Халифе. – Здесь ситуация подробно изложена плюс дана пара наблюдений, которые могут пригодиться.

Халифа пробежал глазами страницы.

– Например?

– Так, чисто медицинские детали. Ну, например, что у покойного был рак простаты в поздней стадии, с которым он протянул бы не больше нескольких месяцев. На левом колене много застарелых шрамов – это подтверждает, что трость он носил не для важности. А еще наш любитель древностей скрывал свой истинный возраст.

В глазах Халифы блеснула искра любопытства.

– Хоть я и не специалист в этих вопросах, но возраст в удостоверении личности безусловно занижен. Там указано, что он родился в 1925 году, то есть ему около восьмидесяти. Но, изучив состояние зубов и десен, я бы тысячу фунтов поставил на то, что наш приятель перемахнул за девятый десяток! Пустяк, и все же я решил об этом упомянуть.

Халифа на минуту задумался, переваривая услышанное, затем в знак признательности кивнул и, сунув изрядно помятые листки с заключением в карман пиджака, повернулся к двери.

– Спасибо, Анвар, – бросил он через плечо. – Самому трудом верится, но я и вправду восхищен.

Инспектор собрался уже выйти, когда Анвар окликнул его:

– Да, еще одна забавная мелочь…

Халифа обернулся.

– Я не стал описывать эту частность как мало относящуюся к делу, а вот тебе, смеха ради, скажу. У старика был синдактилизм ступней.

Инспектор, замешкавшись, сделал шаг назад и устремил тревожный взгляд на Анвара.

– Что?

– Выражаясь проще – врожденное сращение пальцев ног. Исключительно редкое заболевание. Про человека, который им страдает, говорят, что у него перепончатые пальцы. Он похож…

– …на лягушку.

По лицу Халифы разлилась мертвенная бледность.

– Что с тобой? – удивился Анвар. – Покойник привиделся?

– Привиделся, – чуть слышно, уставившись в одну точку, выдавил инспектор. – Только не покойник, а покойница… Ханна Шлегель. – Мгновение он простоял молча, будто унесясь мыслями куда-то далеко-далеко, потом схватился за волосы и в отчаянии закричал: – О Боже, что я наделал!

Иерусалим

Лайла вернулась в Иерусалим только поздно вечером. Камель высадил ее в начале дороги Набулос и, кивнув на прощанье, исчез за углом улицы Султана Сулеймана. Моросил дождь, частые капли вуалью зависали между небом и землей, увлажняя кровли, тротуары и непокрытые головы прохожих. Свинцовые тучи гигантской шапкой легли на город. Лишь далеко на востоке, над горой Скопус, просвечивали лоскутки голубого неба.

В придорожном ларьке Лайла купила несколько обжаренных лавашей и двинулась вверх по склону холма – мимо придела Садовой гробницы, отеля «Иерусалим» и изможденных палестинцев, стоящих в очереди перед серым металлическим турникетом у входа в здание израильского министерства внутренних дел. Дойдя до спрятавшейся за высокими стенами французской Библейской школы, Лайла свернула направо, в узкий проход между пекарней и бакалеей. Прямо на земле, прислонившись к стене дома, сидел пожилой мужчина в поношенном костюме и куфии. Он вытянул вперед свою палку и глядел на разбивающиеся о нее дождевые капли.

– Салям алейкум, Фатхи, – поздоровалась Лайла. Из-под полуприкрытых век старик перевел на нее взгляд и дрожащей рукой махнул в ответ на приветствие.

– Мы начали волноваться, – сказал он сиплым голосом. – Подумали, уж не арестовали ли тебя израильтяне.

– Слабо им меня арестовать, – рассмеялась Лайла. – Лучше скажи, как Атаф?

Старик пожал плечами и провел морщинистыми пальцами по рукояти палки.

– Неважно. Спина у нее сегодня разболелась. Сидит одна дома. Может, зайдешь на чай?

Лайла помотала головой:

– Только не сейчас. Надо принять душ, прийти в себя. Да и работы по горло. Попозже, может, и зайду. А ты пока спроси у Атаф, не надо ли вам чего купить.

Она обошла старика, юркнула в подъезд и поднялась по каменной лестнице на третий, самый верхний этаж, где находилась ее квартира. Неприхотливо обставленное, с высокими потолками, жилище состояло из двух спален, одна из которых одновременно служила Лайле кабинетом, гостиной и кухней; к этой же комнате примыкала и ванная. Узкая бетонная лестница вела из душевой на плоскую крышу – оттуда открывался чудный вид на Дамасские ворота и скученные домики и храмы Старого города. Пять лет Лайла арендовала эту квартиру у одного местного предпринимателя, чьи родители, Фатхи и Атаф, жили на первом этаже и следили за общим состоянием дома. Дохода Лайлы вполне хватило бы на что-нибудь более солидное – скажем, в квартале Шейх Джарра, где сдавались квартиры в увитых плющом и обнесенных высокими стенами многоэтажках. Однако она сознательно не переезжала в более фешенебельную и безопасную часть Иерусалима. Это был хорошо рассчитанный жест, которым она бросала вызов своим критикам: «Вот, смотрите, в то время как западные журналисты возвращаются после работы из трущоб Рамаллы в номера люкс „Хилтона“ и „Шератона“, я ночую в самом обычном палестинском доме». Одновременно – что было не менее важно – это лишний раз подчеркивало и ее близость к рядовым читателям-палестинцам.

Бросив запылившийся рюкзак на диван – один из немногочисленных элементов гарнитура ее гостиной – и прихватив из холодильника бутылку «Эвиан», Лайла прошла к рабочему столу, где на автоответчике мелькал красный огонек. Прежде чем включить воспроизведение, она глотнула минералки и поглядела на большую фотографию, висевшую в рамке на стене. Статный мужчина в белом халате, со стетоскопом на шее – ее покойный отец. Каждый раз, вернувшись домой после очередной изматывающей поездки, Лайла первым делом смотрела на этот снимок – самый любимый, самый дорогой, единственный, который она захотела оставить после смерти отца. И каждый раз при этом к горлу подкатывал горький комок.

Автоответчик зачитал одно за другим одиннадцать сообщений, лишь четыре из них были по делу. Редакция «Гардиан» требовала как можно скорее сдать статью о палестинских коллаборационистах. Том Робертс, служащий британского консульства, очередной раз упрашивал ее о встрече – он безуспешно делал это уже полгода. Старая приятельница Нуха предлагала посидеть вечером в баре отеля «Иерусалим». Сэм Роджерсон из Рейтер предупреждал о захвате «Воинами Давида» здания в Старом городе – об этом она и так слышала по радио в Рамалле.

Остальные послания были либо грубыми оскорблениями, либо угрозами. «Ненавижу тебя, вонючая лживая сучка!»; «Желаю хорошо повеселиться в последний день своей поганой жизни»; «Ты у нас на прицеле, Лайла, везде и всегда. Подожди, в один прекрасный день мы оттрахаем тебя, а потом пристрелим»; «Смерть арабам! Израиль! Израиль!». Судя по акценту, звонили, как обычно, израильтяне и американцы. Сколько бы ни меняла она домашний номер, через сутки телефонные хулиганы выходили на ее след. Поначалу это сильно било по нервам, но за несколько лет Лайла научилась пропускать такие сообщения мимо ушей. Вежливая просьба поскорее сдать материал доставляла куда больше беспокойства, чем визгливая матерщина. Только ночью, когда она гасила свет и ложилась спать одна в пустой квартире, кошмары терзали ее сознание, заставляя часами без сна ворочаться в постели.

Лайла стерла сообщения, поставила подзаряжаться мобильник, позвонила в пару мест – договорилась с Нухой о встрече на вечер и выяснила некоторые подробности захвата жилого дома израильскими экстремистами. Ей уже не раз приходилось писать о «Воинах Давида», а совсем недавно «Нью-Йорк ревью» предложил подготовить материал о лидере группировки, уроженце СССР Барухе Хар-Зионе. Лайла подумывала, не помчаться ли тотчас к месту происшествия, но, резонно предположив, что за два часа ситуация вряд ли изменится коренным образом, решила привести себя в порядок и закончить срочные дела.

Скинув на кровать пропотевшую одежду, она прошла в ванную, залезла в душевую кабину, и плотная струя горячей воды окатила ее стройное тело. Мылась Лайла долго, старательно счищая песок и пот, изгибаясь под душевым потоком, вздыхая от наслаждения. Перед тем как вылезти, она ополоснулась холодной водой, затем выключила душ и, закутавшись в большое махровое полотенце, вернулась в рабочую комнату, села за стол и включила свой портативный «Макинтош».

За два часа Лайла закончила статью о голодающих палестинских детях и взялась за обещанный «Гардиан» материал о коллаборационистах. Почти всю информацию она держала в голове, лишь изредка, чтобы уточнить какую-то деталь, обращаясь к наскоро сделанным записям в блокноте. Набирала текст она вслепую; изящные пальцы, бесшумно бегая по клавиатуре, превращали размытые образы в четкие буквы на мониторе компьютера.

Самым удивительным было то, что печататься Лайла начала довольно поздно. Девочкой мечтала пойти по стопам отца и лечить страдающих беженцев сектора Газа и Западного берега, позднее, прослушав в университете курс новейшей арабской истории, раздумывала о политической деятельности. Но в конце концов твердо решила, что именно журналистика позволит ей в полной мере исполнить миссию, которой Лайла со временем стала придавать чуть ли не сакральное значение.

Сразу после окончания университета она устроилась в палестинскую газету «Аль-Айям». Первый блин вышел комом: тогдашний редактор, ворчливый горбун и заядлый курильщик Низар Сулейман, завернул подряд пятнадцать вариантов ее заметки про палестинские тренировочные лагеря, где детей с шестилетнего возраста учили петь антиизраильские песни и готовить «коктейль Молотова» по местному рецепту (бутылка горючей смеси для клейкости обмазывается вазелином). Шестнадцатый вариант, недовольно бурча, принял. Она была на грани срыва, однако Сулейман, задев ее самолюбие, заставил попробовать еще раз. Стиснув зубы, Лайла с удвоенной энергией засела за работу. Материал о насильственном перемещении израильскими властями племен бедуинов в Негеве переделывался всего пять раз, а третья статья о палестинцах, вынужденных от безденежья строить израильские поселения, была напечатана в трех газетах и получила первое место на конкурсе журналистских работ.

С тех пор ее популярность росла день ото дня. У Лайлы изначально было немало важных плюсов по сравнению с иностранными корреспондентами: она воспитывалась матерью-англичанкой и отцом-палестинцем, в совершенстве владела арабским, английским, ивритом и французским и не понаслышке знала ближневосточные реалии. Хотя ей неоднократно предлагали должности в крупнейших западных изданиях, таких как «Гардиан» и «Нью-Йорк таймс», она еще четыре года проработала в «Аль-Айям», после чего перешла на вольные хлеба. Ее яркие, врезавшиеся в память статьи никогда не оставались незамеченными, какой бы сюжет она ни выбирала – применение пыток израильскими спецслужбами или проект по выращиванию шпината в Нижней Галилее, – и вызывали воодушевленное одобрение поклонников и желчные упреки критиков.

Какие только не сыпались на нее обвинения: в односторонности, в предвзятости, в замалчивании тягот израильтян и умалении масштабов терактов. Обвинения, мягко говоря, малообоснованные: множество репортажей Лайла написала о жертвах среди мирного населения Израиля, обличала коррупцию и нарушение прав человека в Палестинской автономии. И все же быть объективной во всем ей не удавалось. О таком конфликте, как палестино-израильский, вообще очень непросто рассказывать, не приукрашивая действия одной из сторон. Лайла же ни в коем случае не могла дать повода заподозрить ее в сочувствии израильтянам.

Набрав около тысячи слов в новом тексте о коллаборационистах, она отправила по электронной почте статью о голоде в каирскую редакцию «Аль-Ахрам» и выключила ноутбук. Глаза слипались, тело ныло от усталости, но Лайле не терпелось посмотреть на людей, захвативших дом в Старом городе. Она заставила себя встать и одеться, торопливо сжевала яблоко и, засунув ноутбук и фотоаппарат в рюкзак, вышла из квартиры.

Не успев захлопнуть дверь, она услышала тяжелое дыхание Фатхи, медленно подымавшегося по лестнице. Одной рукой старик опирался на палку, в другой держал конверт.

– Вот, для тебя, – сказал он, протягивая конверт Лайле. – Утром принесли. Извини, что забыл отдать раньше.

На конверте не было ни марки, ни адреса, только ее имя, написанное кроваво-красными чернилами, строгим, энергичным почерком. Буквы напоминали выстроившихся на параде солдат.

– Кто принес? – спросила Лайла.

– Паренек какой-то, – ответил старик и повернулся спиной, собираясь спускаться. – Первый раз его вижу. Он хотел узнать, где ты живешь, я сказал, что тебя нет дома, тогда он оставил мне конверт и убежал.

– Палестинец?

– Разумеется, палестинец! А ты что, часто видишь в нашем районе еврейских детей?

Он взмахнул рукой, недоумевая, как можно было задать столь нелепый вопрос, и скрылся за изгибом лестницы.

Лайла не решилась вскрыть конверт, пока не осмотрела его со всех сторон и не убедилась в отсутствии взрывчатых или ядовитых элементов. Вздохнув с облегчением, она положила сверток на рабочий стол и аккуратно распечатала его. Внутри лежали две бумаги – сопроводительное письмо, написанное от руки таким же витиеватым готическим шрифтом, что и имя получателя на конверте, и прикрепленный к нему снизу лист формата А4, по всей видимости, ксерокопия старинного документа. Окинув беглым взглядом диковинный ксерокс, Лайла перевернула обратно сопроводительное письмо и внимательно прочла написанный по-английски текст.

«Уважаемая госпожа аль-Мадани!

Вам пишет давний поклонник Вашего незаурядного журналистского мастерства. С увлечением прочитав немалое число Ваших статей, я решил направить Вам следующее предложение.

Некоторое время назад Вы брали интервью у человека по прозвищу аль-Мулатхам. В моем распоряжении есть информация, которая может оказать ему неоценимую помощь в борьбе с сионистскими оккупантами, если, конечно, он даст согласие на сотрудничество со мной. При этом я рассчитываю на Вашу помощь. Со своей стороны могу обещать величайший взлет в Вашей и так уже блестящей карьере.

Учитывая деликатность дела. Вы поймете, почему я соблюдаю предельную осторожность и пока не раскрываю все детали. Прошу Вас обдумать мое предложение и, по возможности, сообщить о нем нашему общему другу. Я свяжусь с Вами в самое скорое время.

Р.S. Одно маленькое замечание, чтобы разогреть аппетит. Информация, которой я собираюсь поделиться, непосредственно связана с приложенным документом. Если Вы хотя бы вполовину такой профессионал, каким я Вас представляю, Вам потребуется немного времени, чтобы оценить значение моего проекта».

Подписи не было.

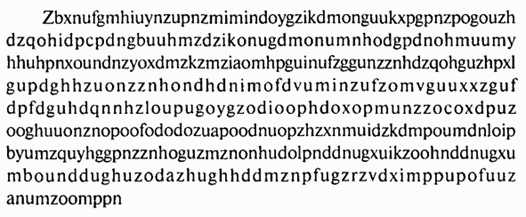

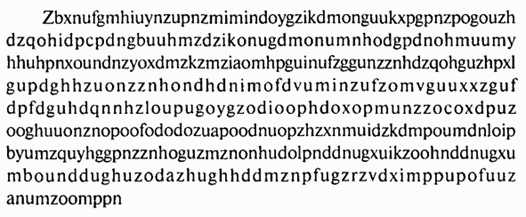

Лайла еще дважды прочла странное письмо, затем снова открыла ксерокопию. Документ был, несомненно, очень древним. Пробежав по строкам, исписанным мелкими латинскими буквами, она поняла, что не может даже приблизительно определить язык документа, не говоря уже о смысле. Еще более загадочным было то, что буквы стояли вплотную друг к другу и ни один знак препинания не разделял одно-единственное слово, занимавшее несколько строк:

Снизу крупным шрифтом были выведены две заглавных буквы: «GR». Ясности, однако, эти инициалы вносили не более, чем бессвязная череда букв над ними.

Лайла еще раз пробежала взглядом по непонятным каракулям и перевернула страницу с сопроводительной запиской. Интервью, на которое намекал ее анонимный почитатель, было опубликовано около года назад. В свое время этот материал вызвал настоящий ажиотаж вокруг ее персоны, так как палестинский террорист номер один впервые приоткрыл завесу секретности и согласился высказаться во всеуслышание. Особо пристальный интерес проявили израильские спецслужбы, для начала изучив вдоль и поперек записи в ее блокноте и файлы портативного компьютера, а затем проведя изнурительный многочасовой допрос. В итоге дотошные следователи выведали у Лайлы не больше того, что уже знали рядовые читатели: интервью проходило в тщательно законспирированном месте и везли ее туда с завязанными глазами. Поэтому первое, что пришло Лайле на ум, когда она просмотрела странное послание, что таинственный документ – очередная «утка» парней из «Шин-Бет»[18], просто несколько более замысловатая, чем те неприкрытые провокации, какие устраивали для нее раньше, вроде той, что случилась пару лет назад.

Тогда прямо на улице к ней подошел незнакомец, прикинувшийся активистом палестинского сопротивления, и предложил такой «план»: он передает ей оружие для сотоварищей в Газе, которое она, пользуясь журналистской неприкосновенностью, переправит через КПП в Эрезе. Лайла не могла сдержать приступ смеха, выслушав этот плохо состряпанный вздор; вволю нахохотавшись, она с издевкой, на иврите, ответила замаскированному провокатору, что после успешно проведенной операции не прочь была бы отужинать с Ами Аялоном[19].

Да, сегодня израильтяне оказались поизобретательней – наверное, захотели реабилитироваться за прошлые провалы. Хотя, быть может, интригующая криптограмма – просто чья-то хулиганская проделка. Кем бы ни был ее автор, Лайла решила не загружать больше голову догадками и не тратить на эту писанину и минуты своего драгоценного времени. В последний раз взглянув на ксерокопию старинного документа, она швырнула его и прикрепленное скрепкой письмо в мусорное ведро и вышла из дома.

Луксор

– Пустой мечтатель, вот ты кто. Халифа! Всегда им был и останешься, черт тебя возьми!

Старший инспектор Абдул ибн-Хассани стукнул тяжелым мясистым кулаком по столу, подошел к окну кабинета немрачным видом посмотрел в сторону Луксорского храма. Группа туристов выстроилась вокруг обелиска Рамзеса II, слушая экскурсовода и восхищенно разглядывая величественную вертикаль древнего монумента.

Хассани был грузным широкоплечим мужчиной с толстыми бровями и приплюснутым носом боксера. В полицейском управлении он слыл ворчуном и себялюбцем. Припадки бешенства случались с ним нередко. Подчиненные хорошо знали симптомы, по которым можно было определить, что начальник не в духе, – громкий агрессивный голос, багровая физиономия и маленькая пульсирующая жилка под правым глазом. Повышенное внимание к своей внешности проявлялось у Абдула в подчас нелепых мелочах, таких как чересчур изящно скроенный парик, которым старший инспектор надеялся скрыть разраставшуюся с годами лысину. От сильного удара кулаком по столу парик съехал набок, и Хассани, делая вид, будто подбирает пряди на лбу, аккуратно поправил его, глянув в висевшее на стене зеркало, дабы удостовериться, что все в порядке.

– Чушь! Полнейшая чушь! – распалялся он. – Двадцать лет прошло…

– Пятнадцать.

– Пятнадцать, двадцать – какая, к черту, разница? Слишком много воды утекло, чтобы рыться в прошлом. А ты все роешь и роешь, точно крот какой-то. Вечно, что ли, будешь мертвецами заниматься?

Разъяренный, с искусственным пучком прилизанных волос на макушке, Абдул выглядел как человек, на которого нагадила птица и который все же старается не придавать этому значения и вести себя как ни в чем не бывало. Во время другого разговора Халифа, наверное, с трудом сдерживал бы смех, но сегодня ему было не до неуклюжего парика шефа.

– Простите, шеф…

– Настоящее! – грубо прервал его Хассани, скрестив руки и подойдя к висевшей в рамке фотографии президента Хосни Мубарака – он всегда вставал на это место, когда собирался отчитать провинившегося сотрудника. – Настоящее – вот чем надо заниматься. Халифа. У меня работы по горло. Каждый день, каждый час происходят преступления, на них времени нет, а ты лезешь с делом двадцатилетней давности! Да к тому же закрытым!

Произнеся последнюю фразу, он чуть нахмурил лоб, как будто сомневаясь в истинности своих слов. Секунду спустя неуверенность на его лице вновь сменилась раздражением. Он подошел к сидевшему на низеньком стуле Халифе и ткнул его в грудь толстым указательным пальцем.

– В этом твоя главная проблема, Халифа. Тысячу раз говорил, скажу и еще – ты совершенно не способен сосредоточиться на настоящем. Только и знаешь, что шляться по музеям да читать умные книжки про всяких Тутанхамонов и Энетенебов…

– Эхнатонов, – поправил Халифа.

– Опять ты за свое! – Хассани взвился как ошпаренный. – Мне плевать, как звали этого мертвеца! Если его нет, на кой черт я буду засорять голову? Мне важно, что происходит здесь и сейчас, понял?

Хассани всегда злил интерес Халифы к прошлому. А Халифа не мог до конца понять, за что его шеф так не любит и даже ненавидит историю. Впрочем, он догадывался: полное незнание прошлого собственной страны задевало самолюбие Абдула. Кроме того, на отношении Хассани к своему подчиненному не в последнюю очередь сказывалось, что Халифа был одним из немногих полицейских, не поддававшихся запугиваниям начальства.

– От инфаркта миокарда – вот от чего!

– Что?!

– Да-да, ты не ослышался – от сердечного приступа. Обширный коронарный тромбоз, вызвавший остановку сердца. Вполне возможно, что на колышек упал уже мертвый человек.

– Что ты плетешь? Его огрели по башке, и сердце остановилось?

Патологоанатом коварно ухмыльнулся, довольный тем, как сумел запутать следователя.

– Никто его не огрел и не думал даже этого делать. Рана возникла совершенно случайно.

– Как – случайно? Ты же сказал, что его убили!

– Да, именно так и произошло.

– Но как же, в конце-то концов?!

– Он умер от отравления.

Взбешенный Халифа стукнул ладонью по стене.

– Черт возьми, Анвар, что за бред ты несешь?

– Это правда. – Доктор сохранял поразительное хладнокровие, отчего Халифа становился только злее. – Пит Янсен был отравлен, и яд, прямым или косвенным образом, привел к остановке сердца, отчего, собственно, несчастный и умер. Извини, яснее выразиться не могу. Что именно тебе непонятно?

Халифа стиснул зубы и постарался не дать окончательно уложить себя на обе лопатки ликовавшему от чувства собственного превосходства патологоанатому.

– Так кто же он такой, этот таинственный отравитель? – спросил полицейский, пытаясь не повышать голос. – Ты ведь говорил, что знаешь…

– О да, – подтвердил Анвар, негромко посмеиваясь. – Знаю почти на все сто.

Он вновь выдержал паузу, как бы испытывая нервы инспектора на прочность, затем перегнулся через стол, вытянул руку ладонью кверху и сжал ее в кулак. Халифа уставился на его пятерню, из которой медленно разгибался указательный палец. Умотанный дурачествами патологоанатома, инспектор собрался уже разразиться гневной тирадой в его адрес, но в этот момент палец Анвара резко дернулся и вернулся в согнутое положение.

– Имя злодея, – торжественно произнес доктор, – господин Акараб.

Он повторил странное движение пальца и воткнул его себе в ладонь.

– Акараб, – изумленно повторил за доктором Халифа. – Получается, что…

– Вот именно, – рассмеялся патологоанатом. – Нашего доброго Янсена ужалил акараб , то бишь – скорпион.

Он еще раз пошевелил пальцем, изображая скорпиона, виляющего хвостом, и повалился в кресло, зайдясь хохотом.

– Ну скажи, разве я тебя обманул? Разве у нашего отравителя не колючий конец? Ха-ха-ха!

– Да, действительно забавно, – с натугой улыбнулся Халифа. – Насколько я понимаю, опухоль у большого пальца…

– …вызвана укусом, – закончил Анвар, едва отдышавшись после приступа смеха. – Так и есть. И, судя по цвету и размеру вздутия, укус был очень серьезный. Скорее всего взрослый скорпион. Невероятная боль!

Он встал и, все еще хихикая себе под нос, подошел к раковине, чтобы налить в стакан холодной воды.

– Предполагаю, что произошло приблизительно следующее. Янсен отправляется в Малкату за разукрашенными глиняными кирпичиками. Молотком и стамеской он высвобождает из цемента очередной кирпич, сует руку в щель, и – бац! – его кусает господин Скорпион. Янсену уже не до рюкзака и трости, он устремляется к машине, надеясь добраться живым до медпункта. Но боль настолько острая, что через пару сотен ярдов у несчастного кладоискателя происходит обширный сердечный приступ. Он не удерживается на ногах и падает, отчего расшибает в кровь ногу и руку, а головой налетает на выступ камня. Быть может, тромбоз случился уже после падения, да только сути дела это не меняет. Какое-то время бедолага в агонии корчится на земле, потом в последнем порыве поднимается на ноги и спустя несколько метров снова падает, на сей раз в аккурат на острие колышка. Все. Финита!

В воображении Халифы пронеслись, словно кадры кинопленки, последние минуты Янсена. С одной стороны, инспектора немного коробила та беспечная легкость, с которой Анвар разложил все по полочкам, лишив полицию необходимости продолжать расследование. С другой, когда в деле поставлена точка, можно было со спокойной совестью забыть о человеке, при одной мысли о котором Халифа содрогался.

– Ну что ж, – сказал он, выдохнув полной грудью, – по крайней мере теперь все встает на свое место.

– Несомненно, – подхватил Анвар, залпом опорожнив стакан воды и подойдя к столу. Он взял заключение и протянул его Халифе. – Здесь ситуация подробно изложена плюс дана пара наблюдений, которые могут пригодиться.

Халифа пробежал глазами страницы.

– Например?

– Так, чисто медицинские детали. Ну, например, что у покойного был рак простаты в поздней стадии, с которым он протянул бы не больше нескольких месяцев. На левом колене много застарелых шрамов – это подтверждает, что трость он носил не для важности. А еще наш любитель древностей скрывал свой истинный возраст.

В глазах Халифы блеснула искра любопытства.

– Хоть я и не специалист в этих вопросах, но возраст в удостоверении личности безусловно занижен. Там указано, что он родился в 1925 году, то есть ему около восьмидесяти. Но, изучив состояние зубов и десен, я бы тысячу фунтов поставил на то, что наш приятель перемахнул за девятый десяток! Пустяк, и все же я решил об этом упомянуть.

Халифа на минуту задумался, переваривая услышанное, затем в знак признательности кивнул и, сунув изрядно помятые листки с заключением в карман пиджака, повернулся к двери.

– Спасибо, Анвар, – бросил он через плечо. – Самому трудом верится, но я и вправду восхищен.

Инспектор собрался уже выйти, когда Анвар окликнул его:

– Да, еще одна забавная мелочь…

Халифа обернулся.

– Я не стал описывать эту частность как мало относящуюся к делу, а вот тебе, смеха ради, скажу. У старика был синдактилизм ступней.

Инспектор, замешкавшись, сделал шаг назад и устремил тревожный взгляд на Анвара.

– Что?

– Выражаясь проще – врожденное сращение пальцев ног. Исключительно редкое заболевание. Про человека, который им страдает, говорят, что у него перепончатые пальцы. Он похож…

– …на лягушку.

По лицу Халифы разлилась мертвенная бледность.

– Что с тобой? – удивился Анвар. – Покойник привиделся?

– Привиделся, – чуть слышно, уставившись в одну точку, выдавил инспектор. – Только не покойник, а покойница… Ханна Шлегель. – Мгновение он простоял молча, будто унесясь мыслями куда-то далеко-далеко, потом схватился за волосы и в отчаянии закричал: – О Боже, что я наделал!

Иерусалим

Лайла вернулась в Иерусалим только поздно вечером. Камель высадил ее в начале дороги Набулос и, кивнув на прощанье, исчез за углом улицы Султана Сулеймана. Моросил дождь, частые капли вуалью зависали между небом и землей, увлажняя кровли, тротуары и непокрытые головы прохожих. Свинцовые тучи гигантской шапкой легли на город. Лишь далеко на востоке, над горой Скопус, просвечивали лоскутки голубого неба.

В придорожном ларьке Лайла купила несколько обжаренных лавашей и двинулась вверх по склону холма – мимо придела Садовой гробницы, отеля «Иерусалим» и изможденных палестинцев, стоящих в очереди перед серым металлическим турникетом у входа в здание израильского министерства внутренних дел. Дойдя до спрятавшейся за высокими стенами французской Библейской школы, Лайла свернула направо, в узкий проход между пекарней и бакалеей. Прямо на земле, прислонившись к стене дома, сидел пожилой мужчина в поношенном костюме и куфии. Он вытянул вперед свою палку и глядел на разбивающиеся о нее дождевые капли.

– Салям алейкум, Фатхи, – поздоровалась Лайла. Из-под полуприкрытых век старик перевел на нее взгляд и дрожащей рукой махнул в ответ на приветствие.

– Мы начали волноваться, – сказал он сиплым голосом. – Подумали, уж не арестовали ли тебя израильтяне.

– Слабо им меня арестовать, – рассмеялась Лайла. – Лучше скажи, как Атаф?

Старик пожал плечами и провел морщинистыми пальцами по рукояти палки.

– Неважно. Спина у нее сегодня разболелась. Сидит одна дома. Может, зайдешь на чай?

Лайла помотала головой:

– Только не сейчас. Надо принять душ, прийти в себя. Да и работы по горло. Попозже, может, и зайду. А ты пока спроси у Атаф, не надо ли вам чего купить.

Она обошла старика, юркнула в подъезд и поднялась по каменной лестнице на третий, самый верхний этаж, где находилась ее квартира. Неприхотливо обставленное, с высокими потолками, жилище состояло из двух спален, одна из которых одновременно служила Лайле кабинетом, гостиной и кухней; к этой же комнате примыкала и ванная. Узкая бетонная лестница вела из душевой на плоскую крышу – оттуда открывался чудный вид на Дамасские ворота и скученные домики и храмы Старого города. Пять лет Лайла арендовала эту квартиру у одного местного предпринимателя, чьи родители, Фатхи и Атаф, жили на первом этаже и следили за общим состоянием дома. Дохода Лайлы вполне хватило бы на что-нибудь более солидное – скажем, в квартале Шейх Джарра, где сдавались квартиры в увитых плющом и обнесенных высокими стенами многоэтажках. Однако она сознательно не переезжала в более фешенебельную и безопасную часть Иерусалима. Это был хорошо рассчитанный жест, которым она бросала вызов своим критикам: «Вот, смотрите, в то время как западные журналисты возвращаются после работы из трущоб Рамаллы в номера люкс „Хилтона“ и „Шератона“, я ночую в самом обычном палестинском доме». Одновременно – что было не менее важно – это лишний раз подчеркивало и ее близость к рядовым читателям-палестинцам.

Бросив запылившийся рюкзак на диван – один из немногочисленных элементов гарнитура ее гостиной – и прихватив из холодильника бутылку «Эвиан», Лайла прошла к рабочему столу, где на автоответчике мелькал красный огонек. Прежде чем включить воспроизведение, она глотнула минералки и поглядела на большую фотографию, висевшую в рамке на стене. Статный мужчина в белом халате, со стетоскопом на шее – ее покойный отец. Каждый раз, вернувшись домой после очередной изматывающей поездки, Лайла первым делом смотрела на этот снимок – самый любимый, самый дорогой, единственный, который она захотела оставить после смерти отца. И каждый раз при этом к горлу подкатывал горький комок.

Автоответчик зачитал одно за другим одиннадцать сообщений, лишь четыре из них были по делу. Редакция «Гардиан» требовала как можно скорее сдать статью о палестинских коллаборационистах. Том Робертс, служащий британского консульства, очередной раз упрашивал ее о встрече – он безуспешно делал это уже полгода. Старая приятельница Нуха предлагала посидеть вечером в баре отеля «Иерусалим». Сэм Роджерсон из Рейтер предупреждал о захвате «Воинами Давида» здания в Старом городе – об этом она и так слышала по радио в Рамалле.

Остальные послания были либо грубыми оскорблениями, либо угрозами. «Ненавижу тебя, вонючая лживая сучка!»; «Желаю хорошо повеселиться в последний день своей поганой жизни»; «Ты у нас на прицеле, Лайла, везде и всегда. Подожди, в один прекрасный день мы оттрахаем тебя, а потом пристрелим»; «Смерть арабам! Израиль! Израиль!». Судя по акценту, звонили, как обычно, израильтяне и американцы. Сколько бы ни меняла она домашний номер, через сутки телефонные хулиганы выходили на ее след. Поначалу это сильно било по нервам, но за несколько лет Лайла научилась пропускать такие сообщения мимо ушей. Вежливая просьба поскорее сдать материал доставляла куда больше беспокойства, чем визгливая матерщина. Только ночью, когда она гасила свет и ложилась спать одна в пустой квартире, кошмары терзали ее сознание, заставляя часами без сна ворочаться в постели.

Лайла стерла сообщения, поставила подзаряжаться мобильник, позвонила в пару мест – договорилась с Нухой о встрече на вечер и выяснила некоторые подробности захвата жилого дома израильскими экстремистами. Ей уже не раз приходилось писать о «Воинах Давида», а совсем недавно «Нью-Йорк ревью» предложил подготовить материал о лидере группировки, уроженце СССР Барухе Хар-Зионе. Лайла подумывала, не помчаться ли тотчас к месту происшествия, но, резонно предположив, что за два часа ситуация вряд ли изменится коренным образом, решила привести себя в порядок и закончить срочные дела.

Скинув на кровать пропотевшую одежду, она прошла в ванную, залезла в душевую кабину, и плотная струя горячей воды окатила ее стройное тело. Мылась Лайла долго, старательно счищая песок и пот, изгибаясь под душевым потоком, вздыхая от наслаждения. Перед тем как вылезти, она ополоснулась холодной водой, затем выключила душ и, закутавшись в большое махровое полотенце, вернулась в рабочую комнату, села за стол и включила свой портативный «Макинтош».

За два часа Лайла закончила статью о голодающих палестинских детях и взялась за обещанный «Гардиан» материал о коллаборационистах. Почти всю информацию она держала в голове, лишь изредка, чтобы уточнить какую-то деталь, обращаясь к наскоро сделанным записям в блокноте. Набирала текст она вслепую; изящные пальцы, бесшумно бегая по клавиатуре, превращали размытые образы в четкие буквы на мониторе компьютера.

Самым удивительным было то, что печататься Лайла начала довольно поздно. Девочкой мечтала пойти по стопам отца и лечить страдающих беженцев сектора Газа и Западного берега, позднее, прослушав в университете курс новейшей арабской истории, раздумывала о политической деятельности. Но в конце концов твердо решила, что именно журналистика позволит ей в полной мере исполнить миссию, которой Лайла со временем стала придавать чуть ли не сакральное значение.

Сразу после окончания университета она устроилась в палестинскую газету «Аль-Айям». Первый блин вышел комом: тогдашний редактор, ворчливый горбун и заядлый курильщик Низар Сулейман, завернул подряд пятнадцать вариантов ее заметки про палестинские тренировочные лагеря, где детей с шестилетнего возраста учили петь антиизраильские песни и готовить «коктейль Молотова» по местному рецепту (бутылка горючей смеси для клейкости обмазывается вазелином). Шестнадцатый вариант, недовольно бурча, принял. Она была на грани срыва, однако Сулейман, задев ее самолюбие, заставил попробовать еще раз. Стиснув зубы, Лайла с удвоенной энергией засела за работу. Материал о насильственном перемещении израильскими властями племен бедуинов в Негеве переделывался всего пять раз, а третья статья о палестинцах, вынужденных от безденежья строить израильские поселения, была напечатана в трех газетах и получила первое место на конкурсе журналистских работ.

С тех пор ее популярность росла день ото дня. У Лайлы изначально было немало важных плюсов по сравнению с иностранными корреспондентами: она воспитывалась матерью-англичанкой и отцом-палестинцем, в совершенстве владела арабским, английским, ивритом и французским и не понаслышке знала ближневосточные реалии. Хотя ей неоднократно предлагали должности в крупнейших западных изданиях, таких как «Гардиан» и «Нью-Йорк таймс», она еще четыре года проработала в «Аль-Айям», после чего перешла на вольные хлеба. Ее яркие, врезавшиеся в память статьи никогда не оставались незамеченными, какой бы сюжет она ни выбирала – применение пыток израильскими спецслужбами или проект по выращиванию шпината в Нижней Галилее, – и вызывали воодушевленное одобрение поклонников и желчные упреки критиков.

Какие только не сыпались на нее обвинения: в односторонности, в предвзятости, в замалчивании тягот израильтян и умалении масштабов терактов. Обвинения, мягко говоря, малообоснованные: множество репортажей Лайла написала о жертвах среди мирного населения Израиля, обличала коррупцию и нарушение прав человека в Палестинской автономии. И все же быть объективной во всем ей не удавалось. О таком конфликте, как палестино-израильский, вообще очень непросто рассказывать, не приукрашивая действия одной из сторон. Лайла же ни в коем случае не могла дать повода заподозрить ее в сочувствии израильтянам.

Набрав около тысячи слов в новом тексте о коллаборационистах, она отправила по электронной почте статью о голоде в каирскую редакцию «Аль-Ахрам» и выключила ноутбук. Глаза слипались, тело ныло от усталости, но Лайле не терпелось посмотреть на людей, захвативших дом в Старом городе. Она заставила себя встать и одеться, торопливо сжевала яблоко и, засунув ноутбук и фотоаппарат в рюкзак, вышла из квартиры.

Не успев захлопнуть дверь, она услышала тяжелое дыхание Фатхи, медленно подымавшегося по лестнице. Одной рукой старик опирался на палку, в другой держал конверт.

– Вот, для тебя, – сказал он, протягивая конверт Лайле. – Утром принесли. Извини, что забыл отдать раньше.

На конверте не было ни марки, ни адреса, только ее имя, написанное кроваво-красными чернилами, строгим, энергичным почерком. Буквы напоминали выстроившихся на параде солдат.

– Кто принес? – спросила Лайла.

– Паренек какой-то, – ответил старик и повернулся спиной, собираясь спускаться. – Первый раз его вижу. Он хотел узнать, где ты живешь, я сказал, что тебя нет дома, тогда он оставил мне конверт и убежал.

– Палестинец?

– Разумеется, палестинец! А ты что, часто видишь в нашем районе еврейских детей?

Он взмахнул рукой, недоумевая, как можно было задать столь нелепый вопрос, и скрылся за изгибом лестницы.

Лайла не решилась вскрыть конверт, пока не осмотрела его со всех сторон и не убедилась в отсутствии взрывчатых или ядовитых элементов. Вздохнув с облегчением, она положила сверток на рабочий стол и аккуратно распечатала его. Внутри лежали две бумаги – сопроводительное письмо, написанное от руки таким же витиеватым готическим шрифтом, что и имя получателя на конверте, и прикрепленный к нему снизу лист формата А4, по всей видимости, ксерокопия старинного документа. Окинув беглым взглядом диковинный ксерокс, Лайла перевернула обратно сопроводительное письмо и внимательно прочла написанный по-английски текст.

«Уважаемая госпожа аль-Мадани!

Вам пишет давний поклонник Вашего незаурядного журналистского мастерства. С увлечением прочитав немалое число Ваших статей, я решил направить Вам следующее предложение.

Некоторое время назад Вы брали интервью у человека по прозвищу аль-Мулатхам. В моем распоряжении есть информация, которая может оказать ему неоценимую помощь в борьбе с сионистскими оккупантами, если, конечно, он даст согласие на сотрудничество со мной. При этом я рассчитываю на Вашу помощь. Со своей стороны могу обещать величайший взлет в Вашей и так уже блестящей карьере.

Учитывая деликатность дела. Вы поймете, почему я соблюдаю предельную осторожность и пока не раскрываю все детали. Прошу Вас обдумать мое предложение и, по возможности, сообщить о нем нашему общему другу. Я свяжусь с Вами в самое скорое время.

Р.S. Одно маленькое замечание, чтобы разогреть аппетит. Информация, которой я собираюсь поделиться, непосредственно связана с приложенным документом. Если Вы хотя бы вполовину такой профессионал, каким я Вас представляю, Вам потребуется немного времени, чтобы оценить значение моего проекта».

Подписи не было.

Лайла еще дважды прочла странное письмо, затем снова открыла ксерокопию. Документ был, несомненно, очень древним. Пробежав по строкам, исписанным мелкими латинскими буквами, она поняла, что не может даже приблизительно определить язык документа, не говоря уже о смысле. Еще более загадочным было то, что буквы стояли вплотную друг к другу и ни один знак препинания не разделял одно-единственное слово, занимавшее несколько строк:

Снизу крупным шрифтом были выведены две заглавных буквы: «GR». Ясности, однако, эти инициалы вносили не более, чем бессвязная череда букв над ними.

Лайла еще раз пробежала взглядом по непонятным каракулям и перевернула страницу с сопроводительной запиской. Интервью, на которое намекал ее анонимный почитатель, было опубликовано около года назад. В свое время этот материал вызвал настоящий ажиотаж вокруг ее персоны, так как палестинский террорист номер один впервые приоткрыл завесу секретности и согласился высказаться во всеуслышание. Особо пристальный интерес проявили израильские спецслужбы, для начала изучив вдоль и поперек записи в ее блокноте и файлы портативного компьютера, а затем проведя изнурительный многочасовой допрос. В итоге дотошные следователи выведали у Лайлы не больше того, что уже знали рядовые читатели: интервью проходило в тщательно законспирированном месте и везли ее туда с завязанными глазами. Поэтому первое, что пришло Лайле на ум, когда она просмотрела странное послание, что таинственный документ – очередная «утка» парней из «Шин-Бет»[18], просто несколько более замысловатая, чем те неприкрытые провокации, какие устраивали для нее раньше, вроде той, что случилась пару лет назад.

Тогда прямо на улице к ней подошел незнакомец, прикинувшийся активистом палестинского сопротивления, и предложил такой «план»: он передает ей оружие для сотоварищей в Газе, которое она, пользуясь журналистской неприкосновенностью, переправит через КПП в Эрезе. Лайла не могла сдержать приступ смеха, выслушав этот плохо состряпанный вздор; вволю нахохотавшись, она с издевкой, на иврите, ответила замаскированному провокатору, что после успешно проведенной операции не прочь была бы отужинать с Ами Аялоном[19].

Да, сегодня израильтяне оказались поизобретательней – наверное, захотели реабилитироваться за прошлые провалы. Хотя, быть может, интригующая криптограмма – просто чья-то хулиганская проделка. Кем бы ни был ее автор, Лайла решила не загружать больше голову догадками и не тратить на эту писанину и минуты своего драгоценного времени. В последний раз взглянув на ксерокопию старинного документа, она швырнула его и прикрепленное скрепкой письмо в мусорное ведро и вышла из дома.

Луксор

– Пустой мечтатель, вот ты кто. Халифа! Всегда им был и останешься, черт тебя возьми!

Старший инспектор Абдул ибн-Хассани стукнул тяжелым мясистым кулаком по столу, подошел к окну кабинета немрачным видом посмотрел в сторону Луксорского храма. Группа туристов выстроилась вокруг обелиска Рамзеса II, слушая экскурсовода и восхищенно разглядывая величественную вертикаль древнего монумента.

Хассани был грузным широкоплечим мужчиной с толстыми бровями и приплюснутым носом боксера. В полицейском управлении он слыл ворчуном и себялюбцем. Припадки бешенства случались с ним нередко. Подчиненные хорошо знали симптомы, по которым можно было определить, что начальник не в духе, – громкий агрессивный голос, багровая физиономия и маленькая пульсирующая жилка под правым глазом. Повышенное внимание к своей внешности проявлялось у Абдула в подчас нелепых мелочах, таких как чересчур изящно скроенный парик, которым старший инспектор надеялся скрыть разраставшуюся с годами лысину. От сильного удара кулаком по столу парик съехал набок, и Хассани, делая вид, будто подбирает пряди на лбу, аккуратно поправил его, глянув в висевшее на стене зеркало, дабы удостовериться, что все в порядке.

– Чушь! Полнейшая чушь! – распалялся он. – Двадцать лет прошло…

– Пятнадцать.

– Пятнадцать, двадцать – какая, к черту, разница? Слишком много воды утекло, чтобы рыться в прошлом. А ты все роешь и роешь, точно крот какой-то. Вечно, что ли, будешь мертвецами заниматься?

Разъяренный, с искусственным пучком прилизанных волос на макушке, Абдул выглядел как человек, на которого нагадила птица и который все же старается не придавать этому значения и вести себя как ни в чем не бывало. Во время другого разговора Халифа, наверное, с трудом сдерживал бы смех, но сегодня ему было не до неуклюжего парика шефа.

– Простите, шеф…

– Настоящее! – грубо прервал его Хассани, скрестив руки и подойдя к висевшей в рамке фотографии президента Хосни Мубарака – он всегда вставал на это место, когда собирался отчитать провинившегося сотрудника. – Настоящее – вот чем надо заниматься. Халифа. У меня работы по горло. Каждый день, каждый час происходят преступления, на них времени нет, а ты лезешь с делом двадцатилетней давности! Да к тому же закрытым!

Произнеся последнюю фразу, он чуть нахмурил лоб, как будто сомневаясь в истинности своих слов. Секунду спустя неуверенность на его лице вновь сменилась раздражением. Он подошел к сидевшему на низеньком стуле Халифе и ткнул его в грудь толстым указательным пальцем.

– В этом твоя главная проблема, Халифа. Тысячу раз говорил, скажу и еще – ты совершенно не способен сосредоточиться на настоящем. Только и знаешь, что шляться по музеям да читать умные книжки про всяких Тутанхамонов и Энетенебов…

– Эхнатонов, – поправил Халифа.

– Опять ты за свое! – Хассани взвился как ошпаренный. – Мне плевать, как звали этого мертвеца! Если его нет, на кой черт я буду засорять голову? Мне важно, что происходит здесь и сейчас, понял?

Хассани всегда злил интерес Халифы к прошлому. А Халифа не мог до конца понять, за что его шеф так не любит и даже ненавидит историю. Впрочем, он догадывался: полное незнание прошлого собственной страны задевало самолюбие Абдула. Кроме того, на отношении Хассани к своему подчиненному не в последнюю очередь сказывалось, что Халифа был одним из немногих полицейских, не поддававшихся запугиваниям начальства.