Страница:

– Хочешь закурить?

– Благодарствую.

Остановились, свернули по закрутке.

– Легкий табак, – сказал Филиповский, – от него кашель будет. Махра, говорят, полезней для организма.

– Это точно, – согласился Постышев.

– И что это художники ночь не рисуют, а все больше фрукты?

– Рисовали и ночь, просто не знаешь ты. Архип Куинджи рисовал. «Тиха украинская ночь» – так и называется у него картина. Чудо, какая прелесть!

– У меня младшенький рисовать любил. Я ему из бумаги солдатиков вырезывал, а он их красил карандашом. Только один карандаш у меня был: чернильный. Ему б набор – вот радость была б ребятеночку.

– Ты себя не мучь.

– Всё они в глазах у меня. От этого не сбежишь. Ночью в кроватках, бывало, спят, чмокают, на мордашках улыбки. Эх, господи…

Филиповский резко остановился. Схватил Постышева за руку. В зыбкой весенней темноте были видны возле развилки двое спешившихся всадников.

– Кто такие? – закричал Филиповский.

– Свои. Чего орешь? Светильник выключи!

Один отошел в сторону, исчез в темноте. И сразу же оттуда высверкнули подряд два выстрела. Филиповский сдавленно охнул и бросил Постышева на землю. Вскинул маузер и несколько раз грохнул в конское ржание. Прогрохотали копыта о камни. Филиповский побежал на крик, следом за ним – Постышев.

– Фары включи! – крикнул Постышев шоферу. – Слышь, Ухалыч, включи фары!

Ухалов дал свет. В желтом свете фар виден стал человек, придавленный конем, а рядом – Филиповский, хрипит, руки ему вертит.

Воткнули бандюгу в машину, Филиповский повалился рядом с Постышевым, побелел, морщится, рукой трогает грудь, торопит Ухалова:

– Скорей, черт! Второй уйдет!

Машину несет по ухабам, руль вырывается из рук белого от волнения шофера.

– Скорей! – хрипит Филиповский.

Гр-рох!! Передними колесами – в яму. Занесло машину. Остановились.

– Приехали, мать твою так… – сказал Постышев. – Вылезай, Филиповский.

А Филиповский сидел молча. Тронул его Павел Петрович за плечо, и рука стала мокрой – в теплом и липком.

– Филиповский, ты что?

И понял Постышев, что молчит Филиповский потому, что мертв, сражен белой нулей.

…Под утро кончился допрос захваченного офицера каппелевской армии Урусова. Среди прочих любопытных признаний Урусов сказал, что еще днем из Хабаровска ушла Гиацинтову шифровка о красном разведчике Дзержинского, который отправлен во Владивосток. Кто про него узнал – не говорит, божится, что не знает, а известно лишь то, что передали это сообщение шифровкой из японской миссии…

Постышев немедленно связался с нашим пограничным пунктом, велел задержать товарища, который уходит за кордон, во Владивосток, а ему ответили, что проводников уже нет, повели товарища по таежным тропам к Владивостоку, поздно теперь, не остановишь…

Тот обычно выводил людей из своей заимки к пригородной станции Океанской.

Оттуда во Владивосток ходит паровичок, да потом и извозчика можно взять. В фанзе проводники задерживаться не стали, а сразу же повернули назад: жить в двенадцати километрах от поста белых казаков – занятие дрянное для красного партизана. А Тимоха – он охотник, его уж такое дело – по тайге бродить, зверя смотреть.

Оглядев ленивым своим, но цепким глазом Владимирова, Тимоха спросил его:

– Самогоночки примешь, Максим Максимович?

– Приму.

– У меня в ей женьшень настоян. От моей самогонки медведем ходишь. Сам-то не в мандраже?

– Откуда такое слово чудное?

– А в мирное время ко мне городские рыбаки приезжали, я от них на свой баланс приходовал. Бывало, профессором говорил, баба моя даже пугалась. Я ей как ученое заверну, так она лоб у меня начинала щупать – не загорячился ли я. А теперь седьмой год живу без всякого мысленного обмена, полным Рафинзоном.

– Робинзоном.

– Именно.

– А кто бывал у тебя из владивостокских?

– Многие, – сразу оживился Тимоха. – Вот, к примеру, Николай Дионисьевич бывал, младшенький Меркулов. Он теперь иностранными делами заворачивает. Кто там и как про него считают, это дело современное, а я скажу правду: хороший он человек и веселый. Ну и уж обязательно Кирилл Николаич Гиацинтов, жандарм. Охотник – куда там, зверь до охоты. Я изюбря каждый год обкладываю – для его самого с друзьями… Потом профессор был с ним – Гаврилин Роман Егорыч. И дочка его приезжала – чистый ангелочек, Сашенька. Сейчас небось девица, если баланс подбить.

Владимиров, чуть улыбнувшись, спросил:

– А про баланс кто говорил?

– Святой человек. Должность у него по-русски неприлично называется. Коротко так, вроде задницы. С лошадьми он занимался.

– Жокей?

– Именно. Мой младшенький братишка, Федька, «жопей» его называл. Прибылов Аполлинарий. Денег имел – тьму. Только он порченый, хлебное вино пьет – ужас. А напьется, бывало, и ну пятирублевки золотенькие вокруг себя расшвыривать. Федька потом лазит, лазит – все ладони об траву стерет. Аполлинарий-то помогал кой-кому деньгами. Он с сердцем человек, только по-хорошему его надо просить. Мне двух коров купил… А теперь наши погорельцы хотели к нему пойти – не пустили их японские патрули в город. Увидишь его – попроси от мужиков, пусть подможет, что ему стоит?

Первый стакан выпили молча. Долго сопели, мотали головами, жмурились и занюхивали самогон разварным картофелем. В тайге, которая кажется пустой и гулкой, как ночной театр, ухали птицы. Далеко-далеко на востоке, возле Лаубихары, гудели водопады. Звезды, поначалу слабо тлевшие, теперь ярки и злы. Одна звезда – по всему, Орион – калилась изнутри то красным, то синим светом. И казалось Владимирову, что кто-то далекий хочет сказать землянам нечто очень важное, но – не может.

Языки костра то ластились к земле, то взмывали вверх ломкими фигурками скифских танцовщиц. На той стороне ручья, в болоте, кричала выпь. Крик ее был извечен и жуток.

– Как прошла? – спросил Тимоха.

– Жжет.

– Греет. Все органы души прогреет и обновит. Еще, что ль, ломанем?

– Давай.

Тимоха ухмыльнулся в пегую бороду:

– А из ваших никто не пьет.

– Наши – это кто?

– Красные.

– А ты какой?

– Розовый.

– Это как понять?

– А это понять так, что хотя Федька мой за красных погиб, но ведь белый – он тоже русский. Скуластый, глаз точкой – все как у меня. Землю одну любим, под одним небом живем. У меня до стрельбы жажды нет, я охотник, мне и в миру есть кого в тайге на мясо завалить. Мне в драке нынешней не пальба важна и не сабля с золотом. Мне в ей правда важна. А когда я про это красным командирам, которых из окружения выводил, сказал – они мне заявили, что я, понимаешь, зыбкий элемент и возможная гидра.

– Дураки.

– Это другая сторона. А народ их слушает и надо мной смеется. А я ведь, когда головой рискую, вам помогая, денег не беру. Я одного прошу: ты мне правду до сути растолкуй. Мужик, он правды жаждет, как земля – воды.

– Федьку твоего красные по мобилизации забрали?

– Сам побег.

– Партийный?

– В армии вроде бы записался в ячейку.

– Ты с ним толковал?

– Брат он мне, как же не толковать.

– Ну а про истинную правду?

– Так ведь малой он. Какая у него может быть истинная правда, когда ее старики не постигли?

– Выходит, молодому правды не постичь?

– Трудней.

– Ты в бога веришь, Тимох?

– Это мой вопрос, ты его не касайся.

– Да нет, я не касаюсь, я просто к тому, что Христу было тридцать три года, когда его распяли.

Тимоха медленно поднял голову, уперся взглядом в надбровье Владимирова.

– Нравится мне, – сказал он, – что ты за горло не берешь, хотя увлекательности в твоем слове мало. За таким говоруном, как ты, не многие пойдут. Надо, чтоб жилы на шее раздувались, когда говоришь, надо, чтоб про будущее такое разрисовал: один кисель да птичье молоко – тогда за тобой мужик попрет. В России на красивом слове кого угодно проведешь.

– Я не жулик. Да и потом народ долго байками не прокормишь. Не выйдет. Он посмотрит, посмотрит да и рассердится.

– Что ты! – усмехнулся Тимоха. – Русского сердиться царь отучил. Он все больше обижается, русский-то. Другу пошепчет, жену отлупит, самогонки поддаст – вот и вся недолга.

– Занятно говоришь.

– Обычно говорю. Сам из каких?

– Отец ученый был.

– А молчалив ты. Многие ваши, те, что не от земли, говорливы больно. А ты слушаешь. Хорошо это.

– У древних китайцев книга такая была. Лао Цзы. Книга главного учения. А главное учение – это наука о пустоте. Смысл прост: в каждом человеке должна быть пустота, чтобы принять мнение других, даже если это мнение противно твоему. Все равно это обогатит тебя, сделает более широким в суждении и более подготовленным в борьбе за свое, во что ты веришь.

– Выходит, если белые эту самую китайскую трехомудию, усвоят, значит, мир настанет?

– Черт его знает, – весело удивился Владимиров, – как-то я не думал об этом. Во многом люди разобрались, а вот в том, кто начинает войны и кто заключает миры, до сих пор не могут порядка навести.

– А как его навесть?

– Дать людям свободу.

Костер погас. С ручья поднялся туман. Он висел зыбким, но плотным облаком, растекался, делаясь из серого белым. Выпь теперь ухала совсем рядом. Осока по берегам ручья серебрилась каплями росы.

Владимиров лег на теплую землю, закинул руки за голову, мурлыкал что-то тихое и протяжное.

– Тимох, звезды считать умеешь? – спросил он внезапно.

– Много их, до хрена по небесам рассеяно.

– Если вернусь – научу звезды считать. Может статься, я к тебе скоро вернусь – и не один, а с твоими бывшими знакомыми.

– Примем, угостим, а как иначе… Ну а звезд на небе сколько?

– Я насчитал двести восемьдесят пять. А мне надо семьсот семьдесят семь – обязательно.

– Зачем?!

– Индусы говорят: три семерки – самое счастливое число. Вот и стараюсь.

КАМЕРА ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ТЮРЬМЫ

РЕСТОРАН «ВЕРСАЛЬ»

– Благодарствую.

Остановились, свернули по закрутке.

– Легкий табак, – сказал Филиповский, – от него кашель будет. Махра, говорят, полезней для организма.

– Это точно, – согласился Постышев.

– И что это художники ночь не рисуют, а все больше фрукты?

– Рисовали и ночь, просто не знаешь ты. Архип Куинджи рисовал. «Тиха украинская ночь» – так и называется у него картина. Чудо, какая прелесть!

– У меня младшенький рисовать любил. Я ему из бумаги солдатиков вырезывал, а он их красил карандашом. Только один карандаш у меня был: чернильный. Ему б набор – вот радость была б ребятеночку.

– Ты себя не мучь.

– Всё они в глазах у меня. От этого не сбежишь. Ночью в кроватках, бывало, спят, чмокают, на мордашках улыбки. Эх, господи…

Филиповский резко остановился. Схватил Постышева за руку. В зыбкой весенней темноте были видны возле развилки двое спешившихся всадников.

– Кто такие? – закричал Филиповский.

– Свои. Чего орешь? Светильник выключи!

Один отошел в сторону, исчез в темноте. И сразу же оттуда высверкнули подряд два выстрела. Филиповский сдавленно охнул и бросил Постышева на землю. Вскинул маузер и несколько раз грохнул в конское ржание. Прогрохотали копыта о камни. Филиповский побежал на крик, следом за ним – Постышев.

– Фары включи! – крикнул Постышев шоферу. – Слышь, Ухалыч, включи фары!

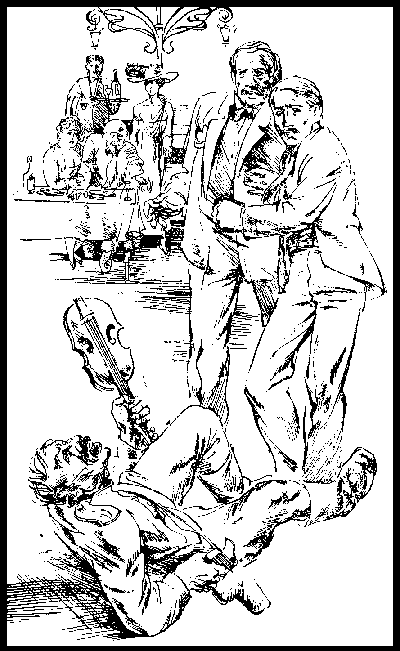

Ухалов дал свет. В желтом свете фар виден стал человек, придавленный конем, а рядом – Филиповский, хрипит, руки ему вертит.

Воткнули бандюгу в машину, Филиповский повалился рядом с Постышевым, побелел, морщится, рукой трогает грудь, торопит Ухалова:

– Скорей, черт! Второй уйдет!

Машину несет по ухабам, руль вырывается из рук белого от волнения шофера.

– Скорей! – хрипит Филиповский.

Гр-рох!! Передними колесами – в яму. Занесло машину. Остановились.

– Приехали, мать твою так… – сказал Постышев. – Вылезай, Филиповский.

А Филиповский сидел молча. Тронул его Павел Петрович за плечо, и рука стала мокрой – в теплом и липком.

– Филиповский, ты что?

И понял Постышев, что молчит Филиповский потому, что мертв, сражен белой нулей.

…Под утро кончился допрос захваченного офицера каппелевской армии Урусова. Среди прочих любопытных признаний Урусов сказал, что еще днем из Хабаровска ушла Гиацинтову шифровка о красном разведчике Дзержинского, который отправлен во Владивосток. Кто про него узнал – не говорит, божится, что не знает, а известно лишь то, что передали это сообщение шифровкой из японской миссии…

Постышев немедленно связался с нашим пограничным пунктом, велел задержать товарища, который уходит за кордон, во Владивосток, а ему ответили, что проводников уже нет, повели товарища по таежным тропам к Владивостоку, поздно теперь, не остановишь…

* * *

Сюда, на фанзу Чжу Ши, проводники привели Владимирова и передали его охотнику Тимохе.Тот обычно выводил людей из своей заимки к пригородной станции Океанской.

Оттуда во Владивосток ходит паровичок, да потом и извозчика можно взять. В фанзе проводники задерживаться не стали, а сразу же повернули назад: жить в двенадцати километрах от поста белых казаков – занятие дрянное для красного партизана. А Тимоха – он охотник, его уж такое дело – по тайге бродить, зверя смотреть.

Оглядев ленивым своим, но цепким глазом Владимирова, Тимоха спросил его:

– Самогоночки примешь, Максим Максимович?

– Приму.

– У меня в ей женьшень настоян. От моей самогонки медведем ходишь. Сам-то не в мандраже?

– Откуда такое слово чудное?

– А в мирное время ко мне городские рыбаки приезжали, я от них на свой баланс приходовал. Бывало, профессором говорил, баба моя даже пугалась. Я ей как ученое заверну, так она лоб у меня начинала щупать – не загорячился ли я. А теперь седьмой год живу без всякого мысленного обмена, полным Рафинзоном.

– Робинзоном.

– Именно.

– А кто бывал у тебя из владивостокских?

– Многие, – сразу оживился Тимоха. – Вот, к примеру, Николай Дионисьевич бывал, младшенький Меркулов. Он теперь иностранными делами заворачивает. Кто там и как про него считают, это дело современное, а я скажу правду: хороший он человек и веселый. Ну и уж обязательно Кирилл Николаич Гиацинтов, жандарм. Охотник – куда там, зверь до охоты. Я изюбря каждый год обкладываю – для его самого с друзьями… Потом профессор был с ним – Гаврилин Роман Егорыч. И дочка его приезжала – чистый ангелочек, Сашенька. Сейчас небось девица, если баланс подбить.

Владимиров, чуть улыбнувшись, спросил:

– А про баланс кто говорил?

– Святой человек. Должность у него по-русски неприлично называется. Коротко так, вроде задницы. С лошадьми он занимался.

– Жокей?

– Именно. Мой младшенький братишка, Федька, «жопей» его называл. Прибылов Аполлинарий. Денег имел – тьму. Только он порченый, хлебное вино пьет – ужас. А напьется, бывало, и ну пятирублевки золотенькие вокруг себя расшвыривать. Федька потом лазит, лазит – все ладони об траву стерет. Аполлинарий-то помогал кой-кому деньгами. Он с сердцем человек, только по-хорошему его надо просить. Мне двух коров купил… А теперь наши погорельцы хотели к нему пойти – не пустили их японские патрули в город. Увидишь его – попроси от мужиков, пусть подможет, что ему стоит?

Первый стакан выпили молча. Долго сопели, мотали головами, жмурились и занюхивали самогон разварным картофелем. В тайге, которая кажется пустой и гулкой, как ночной театр, ухали птицы. Далеко-далеко на востоке, возле Лаубихары, гудели водопады. Звезды, поначалу слабо тлевшие, теперь ярки и злы. Одна звезда – по всему, Орион – калилась изнутри то красным, то синим светом. И казалось Владимирову, что кто-то далекий хочет сказать землянам нечто очень важное, но – не может.

Языки костра то ластились к земле, то взмывали вверх ломкими фигурками скифских танцовщиц. На той стороне ручья, в болоте, кричала выпь. Крик ее был извечен и жуток.

– Как прошла? – спросил Тимоха.

– Жжет.

– Греет. Все органы души прогреет и обновит. Еще, что ль, ломанем?

– Давай.

Тимоха ухмыльнулся в пегую бороду:

– А из ваших никто не пьет.

– Наши – это кто?

– Красные.

– А ты какой?

– Розовый.

– Это как понять?

– А это понять так, что хотя Федька мой за красных погиб, но ведь белый – он тоже русский. Скуластый, глаз точкой – все как у меня. Землю одну любим, под одним небом живем. У меня до стрельбы жажды нет, я охотник, мне и в миру есть кого в тайге на мясо завалить. Мне в драке нынешней не пальба важна и не сабля с золотом. Мне в ей правда важна. А когда я про это красным командирам, которых из окружения выводил, сказал – они мне заявили, что я, понимаешь, зыбкий элемент и возможная гидра.

– Дураки.

– Это другая сторона. А народ их слушает и надо мной смеется. А я ведь, когда головой рискую, вам помогая, денег не беру. Я одного прошу: ты мне правду до сути растолкуй. Мужик, он правды жаждет, как земля – воды.

– Федьку твоего красные по мобилизации забрали?

– Сам побег.

– Партийный?

– В армии вроде бы записался в ячейку.

– Ты с ним толковал?

– Брат он мне, как же не толковать.

– Ну а про истинную правду?

– Так ведь малой он. Какая у него может быть истинная правда, когда ее старики не постигли?

– Выходит, молодому правды не постичь?

– Трудней.

– Ты в бога веришь, Тимох?

– Это мой вопрос, ты его не касайся.

– Да нет, я не касаюсь, я просто к тому, что Христу было тридцать три года, когда его распяли.

Тимоха медленно поднял голову, уперся взглядом в надбровье Владимирова.

– Нравится мне, – сказал он, – что ты за горло не берешь, хотя увлекательности в твоем слове мало. За таким говоруном, как ты, не многие пойдут. Надо, чтоб жилы на шее раздувались, когда говоришь, надо, чтоб про будущее такое разрисовал: один кисель да птичье молоко – тогда за тобой мужик попрет. В России на красивом слове кого угодно проведешь.

– Я не жулик. Да и потом народ долго байками не прокормишь. Не выйдет. Он посмотрит, посмотрит да и рассердится.

– Что ты! – усмехнулся Тимоха. – Русского сердиться царь отучил. Он все больше обижается, русский-то. Другу пошепчет, жену отлупит, самогонки поддаст – вот и вся недолга.

– Занятно говоришь.

– Обычно говорю. Сам из каких?

– Отец ученый был.

– А молчалив ты. Многие ваши, те, что не от земли, говорливы больно. А ты слушаешь. Хорошо это.

– У древних китайцев книга такая была. Лао Цзы. Книга главного учения. А главное учение – это наука о пустоте. Смысл прост: в каждом человеке должна быть пустота, чтобы принять мнение других, даже если это мнение противно твоему. Все равно это обогатит тебя, сделает более широким в суждении и более подготовленным в борьбе за свое, во что ты веришь.

– Выходит, если белые эту самую китайскую трехомудию, усвоят, значит, мир настанет?

– Черт его знает, – весело удивился Владимиров, – как-то я не думал об этом. Во многом люди разобрались, а вот в том, кто начинает войны и кто заключает миры, до сих пор не могут порядка навести.

– А как его навесть?

– Дать людям свободу.

Костер погас. С ручья поднялся туман. Он висел зыбким, но плотным облаком, растекался, делаясь из серого белым. Выпь теперь ухала совсем рядом. Осока по берегам ручья серебрилась каплями росы.

Владимиров лег на теплую землю, закинул руки за голову, мурлыкал что-то тихое и протяжное.

– Тимох, звезды считать умеешь? – спросил он внезапно.

– Много их, до хрена по небесам рассеяно.

– Если вернусь – научу звезды считать. Может статься, я к тебе скоро вернусь – и не один, а с твоими бывшими знакомыми.

– Примем, угостим, а как иначе… Ну а звезд на небе сколько?

– Я насчитал двести восемьдесят пять. А мне надо семьсот семьдесят семь – обязательно.

– Зачем?!

– Индусы говорят: три семерки – самое счастливое число. Вот и стараюсь.

КАМЕРА ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ТЮРЬМЫ

Васильев очнулся после допроса только на второй день. Сначала он лежал не двигаясь, тело свое казалось ему легким и крохотным. В голове звенело, и он подумал, что все случившееся с ним было во сне. Но когда он попробовал подняться с пола, боль свела спину, он замычал и на минуту потерял сознание. А снова открыв глаза, увидел над собой, словно через пелену, расплывчатые лица товарищей из подпольного губкома.

– Какое сегодня число? – спросил он, с трудом разлепив толстые разбитые губы.

– Восьмое, – ответили ему.

Васильев весь затрясся, будто агония пришла, и стал повторять:

– Не может быть, не может быть, не может быть…

Он вспомнил, как Суходольский вперемежку с вопросами о подполье и типографии несколько раз спрашивал о московском госте. А он, Васильев, должен был московского гостя встретить на вокзале восьмого, в девять утра, то есть сегодня.

– А сколько времени? – прохрипел он.

– Половина одиннадцатого.

– Ночи?

– Ночи.

– Сегодня никого новых в тюрьму не привозили?

– Никого.

– Точно знаете, товарищи? – приподнявшись на локтях, спросил Васильев.

– Совершенно точно, последний арест был вчера, девочек из типографии забрали.

Васильев рухнул на пол, и какое-то подобие улыбки прошло по его лицу. В горле у него забулькало, и он, повернувшись на бок, зашелся предсмертным кашлем.

«Слава богу, – подумал он, отдышавшись, – они москвича не встретили, значит, я молчал, когда в беспамятстве был, значит, все хорошо…»

– Воды, – попросил Васильев хрипло, – вроде бы кончаюсь я, товарищи, сердце у меня холодеет. Вы только держитесь, вы держитесь, тогда все будет как надо, иначе каюк…

Он говорил быстро, а левой рукой все над собой шарил и пальцами шевелил – окровавленными, с синими подушечками вместо ногтей.

– Какое сегодня число? – спросил он, с трудом разлепив толстые разбитые губы.

– Восьмое, – ответили ему.

Васильев весь затрясся, будто агония пришла, и стал повторять:

– Не может быть, не может быть, не может быть…

Он вспомнил, как Суходольский вперемежку с вопросами о подполье и типографии несколько раз спрашивал о московском госте. А он, Васильев, должен был московского гостя встретить на вокзале восьмого, в девять утра, то есть сегодня.

– А сколько времени? – прохрипел он.

– Половина одиннадцатого.

– Ночи?

– Ночи.

– Сегодня никого новых в тюрьму не привозили?

– Никого.

– Точно знаете, товарищи? – приподнявшись на локтях, спросил Васильев.

– Совершенно точно, последний арест был вчера, девочек из типографии забрали.

Васильев рухнул на пол, и какое-то подобие улыбки прошло по его лицу. В горле у него забулькало, и он, повернувшись на бок, зашелся предсмертным кашлем.

«Слава богу, – подумал он, отдышавшись, – они москвича не встретили, значит, я молчал, когда в беспамятстве был, значит, все хорошо…»

– Воды, – попросил Васильев хрипло, – вроде бы кончаюсь я, товарищи, сердце у меня холодеет. Вы только держитесь, вы держитесь, тогда все будет как надо, иначе каюк…

Он говорил быстро, а левой рукой все над собой шарил и пальцами шевелил – окровавленными, с синими подушечками вместо ногтей.

РЕСТОРАН «ВЕРСАЛЬ»

В зале было шумно. За столом сидели люди друг друга знающие, поэтому царила здесь обстановка непринужденной веселости, дружества и приятельской открытости. На сцене певец, загримированный под Вертинского, пел слишком громко и очень уж картинно ломал длинные свои пальцы – хруст во время музыкальных пауз был слышен в зале: закрой глаза – будто сапогами по сухому валежнику.

Возле сцены – столик для особо почетных гостей. Здесь Николай Иванович Ванюшин, профессор Гаврилин с дочкой Сашенькой и главный режиссер театра «Ко всем чертям» Ефим Михайлович Долин.

Певец на сцене обхватил голову руками, простонал:

– Все же, господа, – чересчур игриво сказал он, – я, иудей, признаю справедливость в дележе нашего племени на евреев и жидов. Всякие Троцкие и Керенские – чем не жидоморды?! А кто посмеет сказать о господине Абрамовиче что-либо, кроме как: еврей?

– Я, – хмыкнул Ванюшин. – Дерьмо ваш Абрамович! Сам кашу заваривал, а теперь всем за границей в жилетку плачется. Дрек! И ты, Фима, сволочь. Пусть бы при мне кто посмел про россиянина хоть словечко обидное сказать! Я б немедля глотку перегрыз. А ты изгиляешься перед нами, своих соплеменников продаешь хуже любого черносотенца. Так себя потаскухи ведут, Фима, дешевки притом.

– Когда вы начнете браниться по Далю, – сказал профессор Гаврилин, – заранее предупредите, я уведу дочь.

– Сашуля, – рассмеялся Ванюшин, – ваш папа – ханжа. Вы у нас единственная одаренная поэтесса, вам не надо бояться гримас жизни, вам их надо видеть. Вот, например, на всех заборах каждую ночь теперь появляются такие призывы, начертанные рукою юных мужей, что мне, знатоку российского, мудрого и целесообразного мата, и тому завидно. А папа, верно, велит вам проходить мимо этих образчиков народной мысли с закрытыми глазами. Родители, родители… Прохиндеи и лжецы.

– Коля, вы зачем этак-то?

– Любил барин нотации читать.

– Я нотации читаю лакеям, – жестко возразил Гаврилин, – когда мне подают пережаренное мясо.

Ванюшин придвинулся к Гаврилину и жарко выдохнул – не поймешь: то ли пьян, то ли издевается:

– А вот я мяса никому не подаю, но – все равно лакей! Имеющий рубль не станет пить пустой чай, у кого десятка – потребует шашлыка на ребрышке, а кто владеет тысячами – тому подавай печатное слово! А как же? Тысяча – вот визитная карточка цивилизованного человека. А ему без триппера и скандальной хроники – жизнь не в жизнь! Скандальную хронику – а ее сущность составляет политический репортаж, публицистическая гневность и сводка с фронта, – это все ему, цивилизанту, подаю я – лакей и прихвостень! Мне платят не за талантливость, а за количество строк и запах жареного! И тебе, профессор, тоже. А Долину – подавно. Он такие вонючие пьесы ставит – просто тошно. Зато меценатам нравится. А что есть меценат? Оно есть некультурная сволочина, которая позволяет себе судить обо всем и советы давать всем, потому как может платить.

Сашенька слушала Ванюшина жадно, нахмурив пушистые стрельчатые брови. Долин катал хлебные шарики на скатерти, а Гаврилин скептически улыбался и цыкал зубом – будто что попало в дупло.

– Мой репертуар не так уж плох, напрасно ты так резко, – возразил Долин, – народу нравится, во всяком случае.

– Замолчи! У тебя нет репертуара, у тебя набор дурно пахнущих анекдотов.

– Знаете, почему вы не правы? – задумчиво спросил Гаврилин. – Вы, Коля, не правы оттого, что плохо знакомы с историей русской государственности.

– А ее-то и нет. Есть сплетни, далекие от историзма, и пошлые байки про то, как Екатерина с Потемкиным в постели развлекалась! А истории государственности нет!

– Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав.

– Я не сержусь. Я утверждаю. Убедите в обратном – с огромной радостью признаю себя побежденным.

– Я постараюсь убедить вас в письменном виде.

– Как?

– А вот так. Напишу в ваш лакействующий орган.

– Когда, профессор? Лет через пять? Нас тогда вышибут отсюда в объятия к китайским мудрецам! Русская интеллигенция похожа на существо с огромной головой, но без рук. И с великолепным языком: болтать можем прелестно, писать – в год по чайной ложке, надиктовывая, а делать – нет, это мы не можем, пусть мужик делает, мы будем скорбно комментировать и намечать перспективы.

– Вам бы застрелиться, – посоветовал Гаврилин.

– Ха-ха! Я жить хочу! Мне приятно жрать кислород – единственное, что человеку отпускают бесплатно!

– Не надо ссориться, господа, – сказал Долин, – в конце концов мы все единомышленники.

– Не надо! – согласился Ванюшин и легко плеснул в свой бокал льдистой, с хлебной желтизной, смирновки. – Ни к чему! Сашенька, лапа, почитайте свои стихи – они сильны и чисты, я прошу вас, девочка!

В зал вошли три пьяных офицера. Один из них, низенький, раскосоглазый, поразительно напоминающий атамана Калмыкова, визгливо закричал:

– Ма-а-альчать!!!

В привычном к таким выходкам зале – чему за годы революции не выучили российскую интеллигенцию?! – все смолкло.

Один из троих вошедших выхватил из-за спины горн и серебряно заиграл позывные кавалерийского марша.

– А-аркестр! – приказал низкорослый. – Валяй «Боже, царя храни»!

Первая скрипка, треща фрачными фалдами, гарцуя, пронеслась между столиками – к офицеру.

– Господа, у нас не тот состав, чтобы играть эту мелодию! Может получиться весьма фривольно.

– Дали вам, собакам, фриволю, – сказал офицер. – А ну играй, сука горбоносая!

– Но…

Офицер вырвал у музыканта скрипку и поднял ее над головой. Тишина в зале сделалась напряженной и гулкой. Ванюшин грузно поднялся, оттолкнул стул и пошел на офицера. Остановился перед ним – огромного роста, бешеный: усы топорщатся, лоб в испарине.

– Вон отсюда, – негромко сказал он офицеру.

Тот начал скрести кобуру негнущимися, в золотистых волосках, пальцами. Из-за столика, поставленного близко к двери, поднялся франтоватый молодой человек, быстро подошел к офицеру, который уже ухватил пистолет за рукоять, и чуть тронул его за плечо. Офицер обернулся, и молодой человек с размаху ударил его в подбородок. Офицер, грохнувшись, проехал на заднице по вощеному паркету – к дверям.

Заверещали пронзительными голосами дамы; биржевые спекулянты и интеллигенты молчаливо замахали руками в трескучих манжетах, выражая при этом крайнюю степень озабоченности.

Заверещали пронзительными голосами дамы; биржевые спекулянты и интеллигенты молчаливо замахали руками в трескучих манжетах, выражая при этом крайнюю степень озабоченности.

Офицер, лежа на полу, достал пистолет и начал целиться в молодого человека, пытаясь унять дрожь в руке, но тот в прыжке выбил у него оружие и неторопливо повернулся, чтобы вернуться на свое место. Ванюшин бросился к нему, обнял, расцеловал неловко, по-медвежьи – в шею.

– Исаев! – закричал он. – Боже мой, Максим Максимович! Откуда здесь? Какая радость, а?! Исаев! Максим!

Ванюшин вел Исаева через зал, к своему столику, и все аплодировали ему, прочувствованно повторяя:

– Прекрасно! Чудно! Какая смелость!

Для всех его прибытие сюда – сюрприз, да еще какой! Всполошатся купчики, япошки изумятся – он из Токио тайком сюда, американцы ахнут; одни китаёзы рады, ждут, помощь обещали – только б японца с американом поприжать и самим царствовать. А хрен с ними! Играть – так ва-банк, иначе не стоит мараться.

– Мы Пушкина не знаем, профессор! Мы – темень!

– Но почему же! – возражал пьяный Долин. – Прекрасные строки, мы воспитывались на них.

«У лукоморья дуб зеленый»? Это? Да? Ты – молчи! Ты, Фима, вертихвост, твой удел сейчас – шепот!

– При чем здесь Пушкин и крах российской государственности? – задумчиво спросил Гаврилин.

– При чем? А при том! Пушкин писал, что нет ничего страшнее русского бунта – бессмысленного и жестокого. Только тот может к нему звать, кому чужая шейка – копейка, а своя головушка-полушка! А мы что делали? Успенского с прислугой вслух читали, государя бранили при любом удобном случае – ради красного словца, забыв, что он прямой наследник Петра! Если что до конца Россию и погубит, так это разговорчики сытых интеллигентов! Пушкина читать надо, Пушкина!

– Николай Иванович, – сказал Исаев, – вы помните, что Пушкин писал о наследниках Петра? Нет? Он писал, что ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось не нарочно, между тем как азиатское невежество царило при дворе!

За столом воцарилась тишина.

– Когда мы работали у Колчака, – сказал Ванюшин, – вы этого Пушкина не цитировали.

– Так ведь то ж при Колчаке, – легко улыбнулся Исаев. – Нет?

– На кого вы сейчас работаете?

– Я только что прибыл из Лондона, Николай Иванович.

– Я не спрашиваю, откуда вы прибыли, я спрашиваю, кому вы запродались?

– Я, право, затрудняюсь…

– В таком случае вы обозреватель моей газеты с сегодняшнего дня.

– Оп-ля! – сказал Гаврилин устало. – Вот так делаются дела. Ванюшин не просто король прессы, он у нас бизнесмен высшей марки! Вас ждет, Исаев, слава, а Николая Ивановича – новые подписчики. И перемежайте ваши статьи о наследниках Петра Великого сообщениями о скачках – это в духе времени.

– Сейчас он скажет, что я спекулянт, – захохотал Ванюшин, – они меня здесь все считают спекулянтом, потому что я исповедую веселость в отличие от их многострадально-показной усталости.

– Николай Иванович, – попросила Сашенька Гаврилина, молчавшая до сих пор, – а вы обещали меня свозить в чумные бараки.

– Не говори глупостей, Саша, – раздраженно заметил отец. – Твои эксперименты, наконец, делаются вздорными.

– Я слышала, чумные, когда бредят, – продолжала Сашенька, – говорят всю правду, беспощадно честно про себя все говорят. Если только успевают. А вы? Вы все? Вокруг правды ходите, а к ней никогда не придете.

– Почему? – спросил Ванюшин.

– Потому что вы себя любите, а правда у вас – словно компот – на десерт. Потому что у вас только разговоры о правде, а она разговоров не любит, она предпочитает либо молчание, либо действие.

Долин забормотал несуразное, Ванюшин молча поцеловал ей руку, а Исаев, отстранившись, посмотрел на девушку, чуть прищурившись, и не поймешь сразу – то ли усмехается, то ли изумлен.

Сашенька заметила, как он смотрел на нее. Она привычна к тому, что на нее все смотрят с обожанием, а этот странный, по-английски суховатый человек, похоже, все-таки усмехается.

– Вы не согласны? – спросила она.

– Я как раз собирался пойти к чумным. Так что я обожду отвечать вам, – ответил Исаев.

– О-о! – вдруг протяжно возгласил Ванюшин. – Кирилл, Кирилл! К нам! К нам, мой родной!

Все обернулись: в дверях стоял Гиацинтов.

Полковник пошел навстречу Николаю Ивановичу, они трижды истово расцеловались, потискали друг друга в объятиях – мода сейчас такая пошла, чтоб не только расчеломкаться, но и обязательно, будто испанцы какие, друг дружку по спинам полапить. Гиацинтов выглядел усталым, но в глазах его бегали веселые огоньки. Он пожал руку Сашеньке, сухо поздоровался с Гаврилиным и фамильярно-дружески потрепал по затылку Долина.

– Знакомься с моим другом, Кирилл, – сказал Ванюшин. – Мы вместе служили в Омске, в пресс-бюро у адмирала.

– Максим Максимыч Исаев.

– Гиацинтов.

По залу пронесся быстрый, как ветер, шепоток. От двери, прямо к столу, ни на кого не глядя, шел Николай Дионисьевич Меркулов, министр иностранных дел. Подвижной, с умным казацким лицом, широкоскулый, он улыбчиво поздоровался со всеми, выпил немного вина и, не говоря ни слова, начал ковырять вилкой паштет из рыбьей печенки.

– Профессор, – вскользь заметил он Гаврилину, – из Вашингтона вам пришла виза, так что, по-видимому, самое большее через неделю вам следует ехать.

– Когда профессор становится главой дипломатической миссии, – заметил Ванюшин, – ждите крупных неприятностей, а пуще – убытков, отнесенных за счет гордости и бескомпромиссности.

Меркулов нагнулся к Ванюшину и негромко, одними губами, прошептал:

– Только что в порт прибыл атаман Семенов. И уже по всему городу расклеены его приказы с подписью: «Верховный Главнокомандующий всеми Вооруженными силами востока России». Этот идиот не понимает новой ситуации. А в порту уже началась стрельба. Пьяные семеновцы палят.

– Где Спиридон Дионисьевич? – медленно трезвея, спросил Ванюшин.

Возле сцены – столик для особо почетных гостей. Здесь Николай Иванович Ванюшин, профессор Гаврилин с дочкой Сашенькой и главный режиссер театра «Ко всем чертям» Ефим Михайлович Долин.

Певец на сцене обхватил голову руками, простонал:

Ефим Михайлович Долин, засмущавшись, покашлял и, чтобы разрядить неловкость, первым зааплодировал.

Птичка божия не знает

Огорчений никогда.

Антихрист собакой лает

Без особого труда…

Долгу ночь в подполье дремлет.

Солнце красное взойдет,

Антихрист, геенне внемля,

Встрепенется – и орет!

За весной, красой природы,

Лето красное бежит,

Пляшут красные уроды,

А в дуду играет жид!

– Все же, господа, – чересчур игриво сказал он, – я, иудей, признаю справедливость в дележе нашего племени на евреев и жидов. Всякие Троцкие и Керенские – чем не жидоморды?! А кто посмеет сказать о господине Абрамовиче что-либо, кроме как: еврей?

– Я, – хмыкнул Ванюшин. – Дерьмо ваш Абрамович! Сам кашу заваривал, а теперь всем за границей в жилетку плачется. Дрек! И ты, Фима, сволочь. Пусть бы при мне кто посмел про россиянина хоть словечко обидное сказать! Я б немедля глотку перегрыз. А ты изгиляешься перед нами, своих соплеменников продаешь хуже любого черносотенца. Так себя потаскухи ведут, Фима, дешевки притом.

– Когда вы начнете браниться по Далю, – сказал профессор Гаврилин, – заранее предупредите, я уведу дочь.

– Сашуля, – рассмеялся Ванюшин, – ваш папа – ханжа. Вы у нас единственная одаренная поэтесса, вам не надо бояться гримас жизни, вам их надо видеть. Вот, например, на всех заборах каждую ночь теперь появляются такие призывы, начертанные рукою юных мужей, что мне, знатоку российского, мудрого и целесообразного мата, и тому завидно. А папа, верно, велит вам проходить мимо этих образчиков народной мысли с закрытыми глазами. Родители, родители… Прохиндеи и лжецы.

– Коля, вы зачем этак-то?

– Любил барин нотации читать.

– Я нотации читаю лакеям, – жестко возразил Гаврилин, – когда мне подают пережаренное мясо.

Ванюшин придвинулся к Гаврилину и жарко выдохнул – не поймешь: то ли пьян, то ли издевается:

– А вот я мяса никому не подаю, но – все равно лакей! Имеющий рубль не станет пить пустой чай, у кого десятка – потребует шашлыка на ребрышке, а кто владеет тысячами – тому подавай печатное слово! А как же? Тысяча – вот визитная карточка цивилизованного человека. А ему без триппера и скандальной хроники – жизнь не в жизнь! Скандальную хронику – а ее сущность составляет политический репортаж, публицистическая гневность и сводка с фронта, – это все ему, цивилизанту, подаю я – лакей и прихвостень! Мне платят не за талантливость, а за количество строк и запах жареного! И тебе, профессор, тоже. А Долину – подавно. Он такие вонючие пьесы ставит – просто тошно. Зато меценатам нравится. А что есть меценат? Оно есть некультурная сволочина, которая позволяет себе судить обо всем и советы давать всем, потому как может платить.

Сашенька слушала Ванюшина жадно, нахмурив пушистые стрельчатые брови. Долин катал хлебные шарики на скатерти, а Гаврилин скептически улыбался и цыкал зубом – будто что попало в дупло.

– Мой репертуар не так уж плох, напрасно ты так резко, – возразил Долин, – народу нравится, во всяком случае.

– Замолчи! У тебя нет репертуара, у тебя набор дурно пахнущих анекдотов.

– Знаете, почему вы не правы? – задумчиво спросил Гаврилин. – Вы, Коля, не правы оттого, что плохо знакомы с историей русской государственности.

– А ее-то и нет. Есть сплетни, далекие от историзма, и пошлые байки про то, как Екатерина с Потемкиным в постели развлекалась! А истории государственности нет!

– Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав.

– Я не сержусь. Я утверждаю. Убедите в обратном – с огромной радостью признаю себя побежденным.

– Я постараюсь убедить вас в письменном виде.

– Как?

– А вот так. Напишу в ваш лакействующий орган.

– Когда, профессор? Лет через пять? Нас тогда вышибут отсюда в объятия к китайским мудрецам! Русская интеллигенция похожа на существо с огромной головой, но без рук. И с великолепным языком: болтать можем прелестно, писать – в год по чайной ложке, надиктовывая, а делать – нет, это мы не можем, пусть мужик делает, мы будем скорбно комментировать и намечать перспективы.

– Вам бы застрелиться, – посоветовал Гаврилин.

– Ха-ха! Я жить хочу! Мне приятно жрать кислород – единственное, что человеку отпускают бесплатно!

– Не надо ссориться, господа, – сказал Долин, – в конце концов мы все единомышленники.

– Не надо! – согласился Ванюшин и легко плеснул в свой бокал льдистой, с хлебной желтизной, смирновки. – Ни к чему! Сашенька, лапа, почитайте свои стихи – они сильны и чисты, я прошу вас, девочка!

В зал вошли три пьяных офицера. Один из них, низенький, раскосоглазый, поразительно напоминающий атамана Калмыкова, визгливо закричал:

– Ма-а-альчать!!!

В привычном к таким выходкам зале – чему за годы революции не выучили российскую интеллигенцию?! – все смолкло.

Один из троих вошедших выхватил из-за спины горн и серебряно заиграл позывные кавалерийского марша.

– А-аркестр! – приказал низкорослый. – Валяй «Боже, царя храни»!

Первая скрипка, треща фрачными фалдами, гарцуя, пронеслась между столиками – к офицеру.

– Господа, у нас не тот состав, чтобы играть эту мелодию! Может получиться весьма фривольно.

– Дали вам, собакам, фриволю, – сказал офицер. – А ну играй, сука горбоносая!

– Но…

Офицер вырвал у музыканта скрипку и поднял ее над головой. Тишина в зале сделалась напряженной и гулкой. Ванюшин грузно поднялся, оттолкнул стул и пошел на офицера. Остановился перед ним – огромного роста, бешеный: усы топорщатся, лоб в испарине.

– Вон отсюда, – негромко сказал он офицеру.

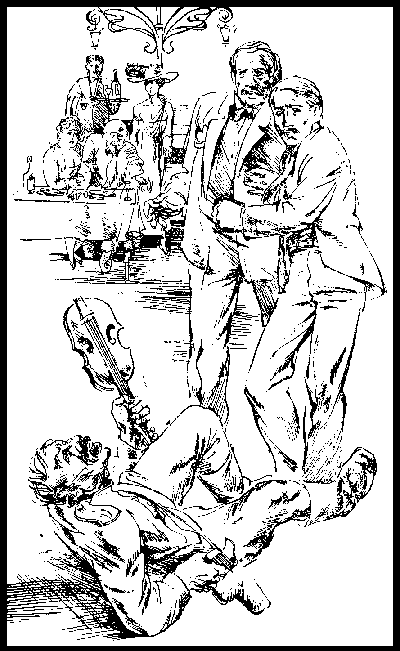

Тот начал скрести кобуру негнущимися, в золотистых волосках, пальцами. Из-за столика, поставленного близко к двери, поднялся франтоватый молодой человек, быстро подошел к офицеру, который уже ухватил пистолет за рукоять, и чуть тронул его за плечо. Офицер обернулся, и молодой человек с размаху ударил его в подбородок. Офицер, грохнувшись, проехал на заднице по вощеному паркету – к дверям.

Офицер, лежа на полу, достал пистолет и начал целиться в молодого человека, пытаясь унять дрожь в руке, но тот в прыжке выбил у него оружие и неторопливо повернулся, чтобы вернуться на свое место. Ванюшин бросился к нему, обнял, расцеловал неловко, по-медвежьи – в шею.

– Исаев! – закричал он. – Боже мой, Максим Максимович! Откуда здесь? Какая радость, а?! Исаев! Максим!

Ванюшин вел Исаева через зал, к своему столику, и все аплодировали ему, прочувствованно повторяя:

– Прекрасно! Чудно! Какая смелость!

* * *

А в это время с потушенными огнями на владивостокский рейд входит полувоенный корабль. На носу, крепко вбив свое тело в палубу, стоит атаман Григорий Михайлович Семенов. Он щурит острые глаза, кусает ус, жует губами. Сейчас решается его судьба: быть ему верховным главнокомандующим всеми войсками России или Меркуловы окончательно одержат верх.Для всех его прибытие сюда – сюрприз, да еще какой! Всполошатся купчики, япошки изумятся – он из Токио тайком сюда, американцы ахнут; одни китаёзы рады, ждут, помощь обещали – только б японца с американом поприжать и самим царствовать. А хрен с ними! Играть – так ва-банк, иначе не стоит мараться.

* * *

…А за ванюшинским столом тем временем дым стоял коромыслом. Обняв Исаева левой рукой, Ванюшин размахивал над головой правой и кричал:– Мы Пушкина не знаем, профессор! Мы – темень!

– Но почему же! – возражал пьяный Долин. – Прекрасные строки, мы воспитывались на них.

«У лукоморья дуб зеленый»? Это? Да? Ты – молчи! Ты, Фима, вертихвост, твой удел сейчас – шепот!

– При чем здесь Пушкин и крах российской государственности? – задумчиво спросил Гаврилин.

– При чем? А при том! Пушкин писал, что нет ничего страшнее русского бунта – бессмысленного и жестокого. Только тот может к нему звать, кому чужая шейка – копейка, а своя головушка-полушка! А мы что делали? Успенского с прислугой вслух читали, государя бранили при любом удобном случае – ради красного словца, забыв, что он прямой наследник Петра! Если что до конца Россию и погубит, так это разговорчики сытых интеллигентов! Пушкина читать надо, Пушкина!

– Николай Иванович, – сказал Исаев, – вы помните, что Пушкин писал о наследниках Петра? Нет? Он писал, что ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось не нарочно, между тем как азиатское невежество царило при дворе!

За столом воцарилась тишина.

– Когда мы работали у Колчака, – сказал Ванюшин, – вы этого Пушкина не цитировали.

– Так ведь то ж при Колчаке, – легко улыбнулся Исаев. – Нет?

– На кого вы сейчас работаете?

– Я только что прибыл из Лондона, Николай Иванович.

– Я не спрашиваю, откуда вы прибыли, я спрашиваю, кому вы запродались?

– Я, право, затрудняюсь…

– В таком случае вы обозреватель моей газеты с сегодняшнего дня.

– Оп-ля! – сказал Гаврилин устало. – Вот так делаются дела. Ванюшин не просто король прессы, он у нас бизнесмен высшей марки! Вас ждет, Исаев, слава, а Николая Ивановича – новые подписчики. И перемежайте ваши статьи о наследниках Петра Великого сообщениями о скачках – это в духе времени.

– Сейчас он скажет, что я спекулянт, – захохотал Ванюшин, – они меня здесь все считают спекулянтом, потому что я исповедую веселость в отличие от их многострадально-показной усталости.

– Николай Иванович, – попросила Сашенька Гаврилина, молчавшая до сих пор, – а вы обещали меня свозить в чумные бараки.

– Не говори глупостей, Саша, – раздраженно заметил отец. – Твои эксперименты, наконец, делаются вздорными.

– Я слышала, чумные, когда бредят, – продолжала Сашенька, – говорят всю правду, беспощадно честно про себя все говорят. Если только успевают. А вы? Вы все? Вокруг правды ходите, а к ней никогда не придете.

– Почему? – спросил Ванюшин.

– Потому что вы себя любите, а правда у вас – словно компот – на десерт. Потому что у вас только разговоры о правде, а она разговоров не любит, она предпочитает либо молчание, либо действие.

Долин забормотал несуразное, Ванюшин молча поцеловал ей руку, а Исаев, отстранившись, посмотрел на девушку, чуть прищурившись, и не поймешь сразу – то ли усмехается, то ли изумлен.

Сашенька заметила, как он смотрел на нее. Она привычна к тому, что на нее все смотрят с обожанием, а этот странный, по-английски суховатый человек, похоже, все-таки усмехается.

– Вы не согласны? – спросила она.

– Я как раз собирался пойти к чумным. Так что я обожду отвечать вам, – ответил Исаев.

– О-о! – вдруг протяжно возгласил Ванюшин. – Кирилл, Кирилл! К нам! К нам, мой родной!

Все обернулись: в дверях стоял Гиацинтов.

Полковник пошел навстречу Николаю Ивановичу, они трижды истово расцеловались, потискали друг друга в объятиях – мода сейчас такая пошла, чтоб не только расчеломкаться, но и обязательно, будто испанцы какие, друг дружку по спинам полапить. Гиацинтов выглядел усталым, но в глазах его бегали веселые огоньки. Он пожал руку Сашеньке, сухо поздоровался с Гаврилиным и фамильярно-дружески потрепал по затылку Долина.

– Знакомься с моим другом, Кирилл, – сказал Ванюшин. – Мы вместе служили в Омске, в пресс-бюро у адмирала.

– Максим Максимыч Исаев.

– Гиацинтов.

По залу пронесся быстрый, как ветер, шепоток. От двери, прямо к столу, ни на кого не глядя, шел Николай Дионисьевич Меркулов, министр иностранных дел. Подвижной, с умным казацким лицом, широкоскулый, он улыбчиво поздоровался со всеми, выпил немного вина и, не говоря ни слова, начал ковырять вилкой паштет из рыбьей печенки.

– Профессор, – вскользь заметил он Гаврилину, – из Вашингтона вам пришла виза, так что, по-видимому, самое большее через неделю вам следует ехать.

– Когда профессор становится главой дипломатической миссии, – заметил Ванюшин, – ждите крупных неприятностей, а пуще – убытков, отнесенных за счет гордости и бескомпромиссности.

Меркулов нагнулся к Ванюшину и негромко, одними губами, прошептал:

– Только что в порт прибыл атаман Семенов. И уже по всему городу расклеены его приказы с подписью: «Верховный Главнокомандующий всеми Вооруженными силами востока России». Этот идиот не понимает новой ситуации. А в порту уже началась стрельба. Пьяные семеновцы палят.

– Где Спиридон Дионисьевич? – медленно трезвея, спросил Ванюшин.