Страница:

Вполне возможно, что этноним «славяне» является более поздним по отношению к слову «рус». Очевидно, возник он после разделения индоевропейцев в Европе на основные ветви. Славяне являются прямыми потомками и ближайшими родственниками русов, составляющих родовое ядро индоариев по месту их изначального пребывания. Слово «славяне» означает «наделенные словом, понятные своим, славные».

ЗАРОЖДЕНИЕ ВОЕННОГО ДЕЛА

История военного искусства славян и Древней Руси не могла не отразить в себе все важнейшие этапы истории.

Русь провела большую часть своего существования в войнах. Это позволило накопить огромный опыт боевого искусства. Богатырство на Руси, доблесть и храбрость воинов, их жертвенность ради победы основывались на воспитании и укладе жизни.

Древнее воинское искусство оставило немного письменных следов в связи с тем, что и общепринятой, привычной для нас грамоты не существовало да и в летописях не обращалось особого внимания на обычное и повседневное, тем более – на дохристианское и языческое. Кроме греческих, римских, византийских и арабских упоминаний, ратные традиции отразились в народных танцах и песнях, следы их присутствуют на славянских украшениях и вышивке, в обрядах и символах, в славянских былинах и сказаниях о богатырях и добрых молодцах, в боевых традициях, передаваемых от поколения к поколению. Считается, что в отечественной литературе впервые о ратном искусстве славян упоминается в «Слове о полку Игореве».

представ

представ

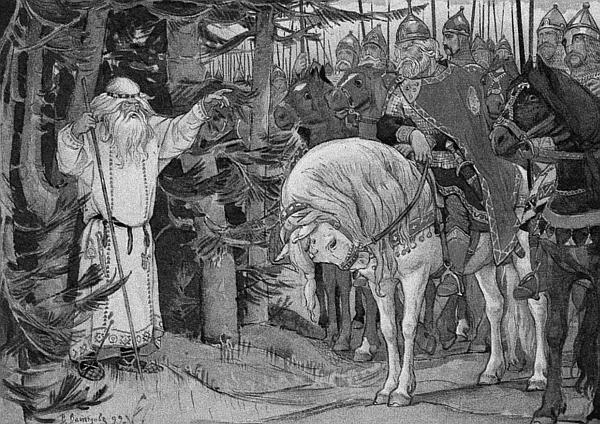

Богатырский скок. Фрагмент. Художник В.М. Васнецов

Древнерусское воинское дело развивалось из воинских искусств праславянских племен. Большой интерес представляет военное дело славян – антов, венедов и склавенов в начале нашей эры, когда они, переходя реку Дунай, определявшую северо-восточную границу Рима, завоевывали города на Балканском полуострове, зачастую побеждая хорошо вооруженные войска империи. Имя «анты», которое тогда носили племена юго-восточного славянства, родственно, по-видимому, тюркскому «аньда», обозначающему побратимство, что характеризует положение славянских племен и воинов в войске гуннов и аваров.

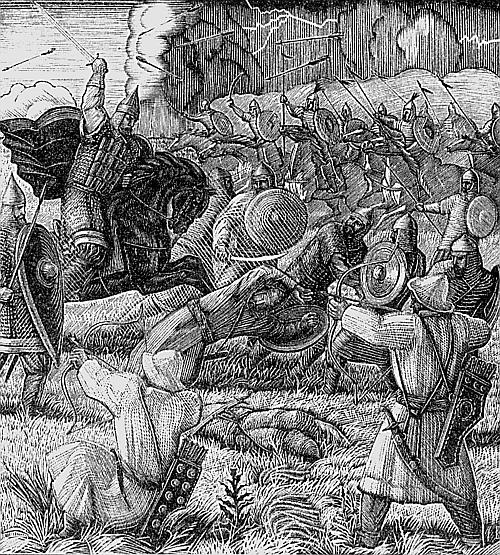

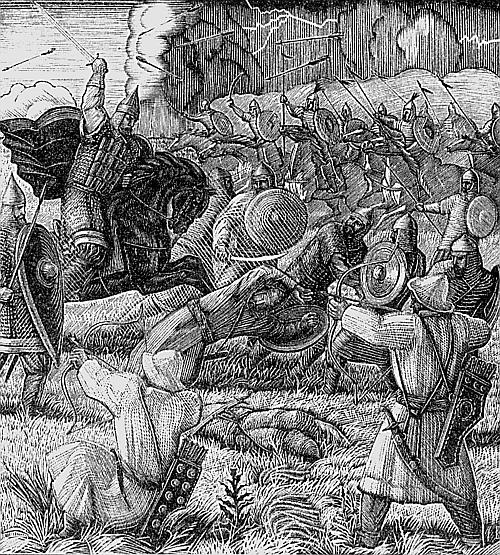

Битва Игоря Святославича с половцами. Гравюра XX в.

Битва Игоря Святославича с половцами. Гравюра XX в.

Более подробные сведения о войнах славянских племен относятся к VI – VIII вв., когда славяне вели борьбу с Восточной Римской империей.

В 517 г. крупные силы славян со значительной конницей вторглись в пределы Восточной Римской империи. К началу VII в. многие славянские племена прочно обосновались на Балканском полуострове. В этот период отмечается ряд морских походов славян. Так, в 610 г. славяне с моря и с суши осадили Солунь. В 623 г. славянская флотилия появилась у берегов острова Крит и успешно высадила там свои войска.

В руках славян оказался почти весь Балканский полуостров, и к XVI веку они составили значительную часть населения Греции. Летописцы тех лет отмечали их военное мастерство, умение использовать в своих интересах особенности местности, смелость и воинскую изобретательность.

Византийские монархи содержали отряды гвардии из русо-славян. В 960 – 961 гг. полководец Византии Никифор Фока, возглавлявший отборную армию, которая высадилась на Крит и разгромила главную опорную базу арабских пиратов, в качестве главной причины успеха называет «хорошо обученных к войне росов и тавроскифов».

Луций Корнелий Тацит свидетельствовал о похожести военного дела венедов и германцев, наличии обыденной и мобильной щитоносной пехоты. Конница, как у германцев и скандинавов в то время, использовалась, скорее, в качестве транспортного, а не боевого средства.

Тацит свидетельствует о том, что венеды «носят щиты и продвигаются пешком, и притом с большой быстротой». Отсюда следует, что главную силу в военных столкновениях венедов составляли пешие дружины, вооруженные щитами и копьями. Очевидно, основными тактическими приемами были внезапность нападения, быстрота передвижения.

Славяне-анты были первоклассными воинами, о чем свидетельствуют их многочисленные и успешные набеги на Византию. О подвижности и приспособляемости антов византийский исследователь Иордан пишет: «Они селятся в лесах, у неудобнопроходимых рек, болот и озер, устраивая в своих жилищах много выходов вследствие случающихся с ними, что естественно, опасностей». Он же отмечает, что славяне и анты «... выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище».

Луций Корнелий Тацит – знаменитый римский историк

Луций Корнелий Тацит – знаменитый римский историк

В VI в. император Маврикий Стратег писал: «Их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище... Племена славян... любят свободу и не склонны ни к рабству, ни к повиновению, храбры, в особенности в своей земле, выносливы... юноши их очень искусно владеют оружием».

По свидетельству Прокопия, склавины и анты отличались очень высоким ростом и огромной силой. «Цвет кожи и волос у них не очень белый или золотистый и не совсем черный, но все же они темно-красные». Он же свидетельствует, что анты часто меняли место жительства и не признавали над собой власти ни иноземцев, ни соплеменников и лишь на время обороны или совместных военных походов объединялись под властью одного вождя.

В основе организации славянского войска лежало общественное устройство – деление на родовые и племенные отряды. Родовые и племенные вожди поддерживали в войске необходимую военную дисциплину. Племенные и родовые связи обеспечивали сплоченность воинов в бою. Можно сказать, что общественное устройство славян в VI в. представляло собой военную демократию, власть в которой принадлежала совету старейшин, собранию племени (вече) или собранию племен, в военные времена – князю-военачальнику.

Маврикий отмечает, что у славян существовала межплеменная рознь. «Не имея над собою главы, – писал он, – они враждуют друг с другом; так как между ними нет единомыслия, то они не собираются вместе, а если и соберутся, то не приходят к единому решению, так как никто не хочет уступить другому». Для борьбы со славянами Маврикий рекомендовал пользоваться их межплеменной рознью, натравливать одни племена на другие и этим самым ослаблять их, что и делали в дальнейшем многие недруги славяно-русов.

Арабский писатель Абу-Обеид-Аль-Бекри в своих трудах отмечает, что, если бы славяне, этот могущественный и страшный народ, не были разделены на множество поколений и родов, никто в мире не мог бы им противостоять.

Прокопий писал, что воины славянского племени «привыкли прятаться даже за маленькими камнями или за первым встречным кустом и ловить неприятелей. Это они не раз проделывали у реки Истр. Во время осады города готов Велизарий вызвал воина славянина и приказал ему добыть пленного. И вот этот славянин, ранним утром пробравшись очень близко к стенам, прикрывшись хворостом и свернувшись в клубочек, спрятался в траве...». Когда подошел к этому месту гот, славянин внезапно схватил его, обезоружил и принес живым в лагерь.

В Восточной Римской империи при Юстиниане на службе находились конные славянские отряды, в частности, у Велизария в коннице служили славяне. Командиром конницы был ант Доброгост.

Отсутствуют лишь данные о характере боевого порядка славян, самый же факт построения для боя древние авторы отмечают неоднократно. Иоанн Эфесский замечал, что славяне «научились вести войну лучше, чем римляне».

Византийцы (IV в.) подчеркивают коренное различие между военным строем римлян и воинским искусством славян, у которых каждый мужчина был воин. Естественное деление среди этого вооруженного народа было возрастное, т.е. по степени овладения воинским искусством. Деление это дожило и до времен Киевской Руси, когда существовали передняя (отцовская) старшая дружина и дружина молодшая.

реши

реши

Велизарий в битве с готами. Гравюра XIX в.

Уступая Риму и Византии в вооружении и строевом умении, славяне превосходили их в мастерстве маневра, использовании условий местности, в гибкости тактики, в оперативной разведке, в засадах и внезапных нападениях, в непредсказуемости – во всем том, что обозначалось термином «скифская», а позднее – «партизанская» война.

Славяне с одинаковым успехом воевали с пешим войском империи и с конницей, научились брать самые неприступные крепости, применяя разного рода военные хитрости.

Славянское войско в случае необходимости умело хорошо защищаться. Один из способов защиты с помощью передвижного боевого лагеря – «табора» описывает Феофилакт Симокатта в своей «Истории»: «Так как... столкновение было неизбежным, то они (славяне), составив повозки, устроили из них как бы укрепление лагеря и в середину этого лагеря поместили женщин и детей. Когда римляне приблизились... то не решились вступить в рукопашный бой; они боялись копий, которые бросали варвары в их коней с высоты этого укрепления».

Славяне вполне осознавали свою военную силу в Европе, ибо только в таком случае могло родиться послание славянских старейшин в ответ на требование аваров покориться, дошедшее к нам из «Истории» Менандра: «Родился ли на свете и согревается ли лучами солнца тот человек, который бы подчинил себе силу нашу? Не другие нашею землею, а мы чужою привыкли владеть, и в этом мы уверены, пока будут на свете война и мечи». Недаром император Маврикий рекомендовал византийской армии широко пользоваться славянскими методами ведения войны.

Тактика древних славян заключалась не в изобретении форм построения боевых порядков, чему придавали исключительное значение римляне и византийцы, а в многообразии приемов нападения на врага как при наступлении, так и при обороне, в использовании боевого опыта кочевых и других оседлых народов.

Можно говорить о периодах преобладания воинского настроя в племенах славян, чередующихся с мирным устроением жизни (когда не было прямой угрозы существованию и всеми делами в племени заправляли жрецы-волхвы, а ранее – женщины в эпоху матриархата). В пользу преобладания власти волхвов говорит почти полное отсутствие военной активности восточных и северных славян в VIII в. О господстве «колдунов» в эту эпоху свидетельствует характер культа славян, по данным арабских источников, «они поклоняются быкам» (Гардизи) – т.е. животным, символизирующим жреческую, земледельческую культуру.

Невыраженность признаков военной культуры (отсутствие погребений с оружием, малое число оборонительных сооружений, отсутствие ключевого для славянских воинов змееборческого мотива в находках той эпохи) свидетельствует, что прикарпатские славяне в VIII – начале IX вв. находились под властью волхвов, а «воины» занимали второстепенное положение. Последующая воинственная культура Руси изобилует оружием в погребениях и змееборческими сюжетами.

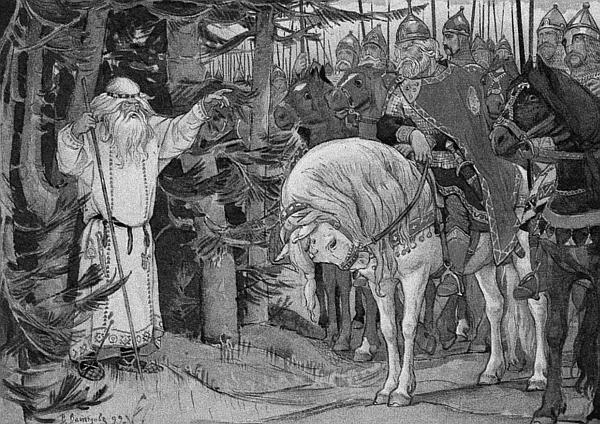

Песнь о вещем Олеге. Художник В.М. Васнецов

Песнь о вещем Олеге. Художник В.М. Васнецов

Чередование мирных и военных этапов развития славян можно выразить следующим образом: «колдовской» – «венетско-антско-склавинский» – до VI в., «воинский» – «общеславянский» – VI – 1 я пол. VII в., «колдовской» – «северославянский» – 2 я пол. VII – 1 я пол. IX в., «воинский» – «восточнославянский» – со 2 й пол. IX в.

Это чередование «мирных» и «воинственных» периодов в развитии восточных славян внесло большую сумятицу в рассуждения историков, большинство из которых (норманнская школа) говорят об отсутствии военных умений у славян, другие же – древние историки греков, арабов, римлян и византийцев – о больших воинских успехах у тех же славян.

Доблесть и мужество воинов славяно-русов знали многие народы, и опыт боев у русских воинов был огромен. Владимир Мономах в «Поучении детям» писал, что в свою жизнь он совершил 83 дальних похода, не говоря уже о ближних. В ходе этих походов он взял в плен и отпустил на волю более 100 лучших половецких князей, а более 200 казнил (в том числе – утопил в реках).

Военная активность славянских племен в первых веках новой эры объясняется переходом от первобытного к классовому обществу, названному периодом военной демократии. Важную роль начинает играть дружина, в которую входило, по существу, все взрослое мужское население той или иной общины. Б.А. Рыбаков говорит о специфической «дружинной культуре» применительно к этому времени.

В одном из лучших отечественных исторических романов, «Русь изначальная» Валентина Иванова, хорошо показана эпоха «военной демократии», возникшая во время разрушения родовой общины. Этот процесс был растянут на 500 лет и послужил смешению праславянских племен не только в рамках отдельных племенных союзов, но и населения Восточной и Центральной Европы в целом.

Смерть Владимира Мономаха. Гравюра XIX в.

Смерть Владимира Мономаха. Гравюра XIX в.

В дружину мог вступить всякий мужчина, способный владеть оружием. Славянские дружины, но выражению Маврикия, славились «непобедимым мужеством» и «несметным множеством», костяк ее, несомненно, составляли профессиональные воины во главе с князем или воеводой. Каждый дружинник был в состоянии в силу своей военной подготовки возглавить значительные формирования из населения. Таким образом, уже тогда были заложены традиции подготовки народного ополчения.

Князь Святослав ведет дружину в Адрианополь в 970 г. Гравюра XIX в.

Князь Святослав ведет дружину в Адрианополь в 970 г. Гравюра XIX в.

Издревле начали складываться традиции, связанные с открытостью и осознанием чувства собственного достоинства. Например, во время своих походов двадцатилетний князь Святослав Игоревич, не таясь, предупреждал своих врагов: «Иду на вы».

На первом этапе образования Древнерусского государства (VIII – середина IХ вв.) происходило складывание межплеменных союзов и их центров, которые упоминаются у восточных авторов.

На втором этапе (2 я пол. IХ – середина Х вв.) процесс складывания государства ускорился во многом благодаря активному вмешательству внешних сил – хазар и норманнов (варягов). ПВЛ сообщает о набегах воинственных обитателей Северной Европы, вынудивших ильменских словен, кривичей и финноугорские племена чуди и веси платить дань. На Юге хазары собирали дань с полян, северян, радимичей и вятичей.

Становление Древнерусского государства IХ – ХI вв. сопровождалось возникновением постоянных вооруженных сил в виде дружинного сословия: бояр, мужей, гридней, гостей и военнообязанного земледельческого сословия – кметей («А мои куряне – сведоми кмети...»), связанных воинскими обрядами – подстригом и подстягом, – обязательными для всех мужчин, воинов и защитников Руси.

Уже после образования Киевского государства княжеская дружина выполняла двоякую роль: с одной стороны, она была носительницей принципа государственности, с другой – сохраняла традиции племенной демократии. Дружинники воспринимали себя не подданными, а соратниками и советниками князя. Владимир «думал» с дружиной «о строе земленем и о ратех», т.е. о делах государственных и военных, вынужден был считаться с ее мнением. Так, летописец приводит случай, когда дружина высказала свое недовольство скупостью Владимира, выставившего во время пира деревянную посуду. Князь, посчитав, что потеря уважения у дружины стоит дороже злата и серебра, удовлетворил ее требование.

Наиболее авторитетные, старшие дружинники, составлявшие постоянный совет («думу») князя, назывались боярами (обладающими большой яростью – отвагой). В дальнейшем звание «боярин» стало родовым. Младшие дружинники – рядовые воины – именовались «отроки» и «гриди».

После принятия христианства и укрепления государственности древние родовые традиции постепенно ушли в прошлое, но дольше всего они сохранялись на севере Руси (Великий Новгород).

Постепенно были уничтожены многие носители языческой (ведической) воинской традиции, но основы выучки и воинский дух остались, изменяясь и обогащаясь идеями православия. Русь была посредницей между Западом и Востоком и поэтому выбирала наиболее эффективную тактику близких и дальних стран.

Славяне эпохи родоплеменного строя сражались, в основном, пешими. Лишь раннефеодальное государство выдвинуло конницу, которая повсюду в Европе с течением времени станет решающей силой. Славяне были народом преимущественно земледельческим и более склонным к пешему бою, хотя участие в походах совместно со степными скифами, сарматами, аланами и пр. степными народами заставило славян усесться на коней. В целом же выделение регулярной конницы произошло в IX в. – в первый период существования организованного войска. Причем первоначально конь (наряду с ладьей) использовался, в основном, как средство передвижения до места сражения, биться же славяне, как и другие европейские народы в то время, предпочитали пешими.

Ледовое побоище. Лицевой летописный свод

Ледовое побоище. Лицевой летописный свод

Во второй половине X в. русские дружины все сильнее испытывают натиск степных кочевников. Все эти обстоятельства способствуют выдвижению конницы, вооруженной копьями, саблями, мечами, чеканами, луками. Вместе с тем уменьшается значение пехоты.

Яркими свидетельствами военных успехов русских воинов явились победы над западными захватчиками на Чудском озере и над восточными – на Куликовом поле.

Ледовое побоище произошло на льду Чудского озера в 1242 г. В этом бою новгородские полки под предводительством князя Александра Невского разбили наголову немецких рыцарей. Ледовое побоище известно в истории русского военного искусства как образец быстрых и правильных с военной точки зрения решений, принятых военачальником Александром Невским, а также – умелых действий отдельных отрядов: массы лучников, забрасывавших неприятеля тучей стрел, тяжеловооруженных отборных воинов с копьями, мечами и щитами, составлявших центр русского построения, и, наконец, конных отрядов, нападавших на фланги неприятельских групп.

Куликовская битва в 1380 г. является главным боем русского народа за освобождение от монголо-татарского ига. Здесь впервые соединились полки различных русских областей и уделов под предводительством великого князя московского Дмитрия Иоанновича, прозванного за эту битву Донским.

Утро на Куликовом поле. Художник А.П. Бубнов

Утро на Куликовом поле. Художник А.П. Бубнов

Куликовская битва памятна русским людям, с одной стороны, как блестящий пример единения разрозненных в то время русских областей с целью поражения врата, вторгшегося в родную землю, а с другой – искусством военачальников, сохранивших дух и резервы в самый важный момент боя, и, самое главное, именно Куликовское сражение явилось отправной точкой для единения русских людей и для возникновения централизованной Московской Руси, а в дальнейшем – России.

Мечта о прочном мире, устремленность к нему характерны для русской традиции. В «Слове о полку Игореве» четко и ясно говорится, что честно – сражаться за Родину и приносить себя в жертву, когда выхода не остается, а бесчестно – предавать и поворачивать оружие против своих братьев:

ДРЕВНЕЙШИЕ УКРЕПЛЕНИЯ, ГОРОДА, ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

На территории современной России, Украины и Белоруссии древнейшие укрепления появляются со времен незапамятных, хотя в далекие времена люди больше надеялись на рельеф местности и поселения свои располагали в труднодоступных для нападения местах: на крутых холмах, на обрывистых берегах, на островах посреди рек, озер, болот.

Останки жилища из костей мамонта. Костенки

Останки жилища из костей мамонта. Костенки

Когда-то универсальными защитными укреплениями, дающими «крышу над головой», служили естественные, а потом и искусственные пещеры. Но род людской разрастался, и пещер стало не хватать. К тому же людям в поисках пищи приходилось перемещаться все дальше от своих крепостей. Это привело к строительству простейших домов – землянок с насыпными крышами. Жилища одного рода строились рядом и обносились примитивной изгородью для защиты от диких зверей и врагов. Далее появились наземные дома, а в болотистых местах и на озерах – дома на сваях.

В глубокой древности все члены рода во главе со старейшиной – жрецом и вождем – жили в одном большом доме, который служил и жилищем, и складом, и хлевом, и мастерской. Площадь таких родовых домов была иногда велика – около 500 квадратных метров. Эти родовые поселения еще назывались «печище» (в центре дома было место единого для всех очага) и «вервь» (все члены рода сплетены единой связью). Подобный тип родового поселения, называемый «одалем» (патриархальная домовая община, большая семья, недвижимая собственность которой – общий длинный дом и хуторское хозяйство – передавалась по наследству), мы можем видеть и у наших близких индоевропейских родственников – древних скандинавов.

Жилище древних скандинавов. Реконструкция

Жилище древних скандинавов. Реконструкция

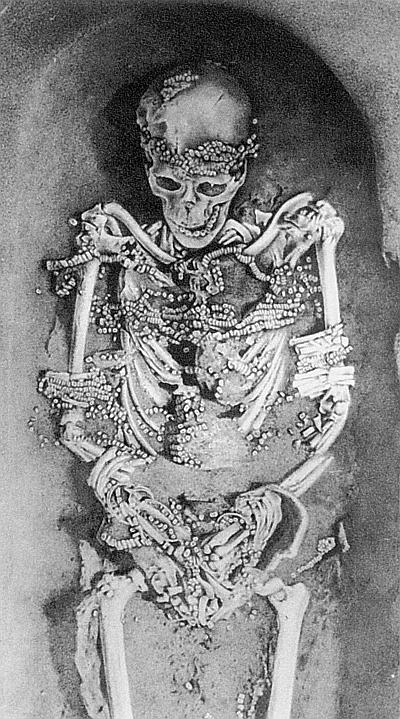

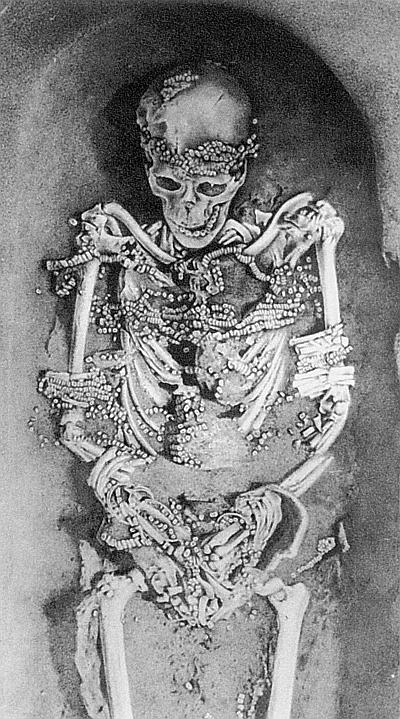

Древнейшие поселения наших разумных и умелых предков археологи нашли в с. Костенки Воронежской области (возраст – около 40 тысяч лет), где дома строились в том числе из костей мамонтов; Сунгирь Владимирской области (возраст – около 30 тысяч лет); трипольская археологическая культура, возникшая около 4 тысяч лет до н.э. на территории Приднестровья, современной Молдавии и Румынии; на Южном Урале («Страна городов» Аркаим – около 4 – 5 тысяч лет назад)…

Захоронение мужчины. Сунгирь

Захоронение мужчины. Сунгирь

Древнейшие укрепленные поселения на территории будущей Руси несли общие черты: схожесть рабочих материалов (земля, дерево), что обуславливало недолговечность и отсутствие монументальных руин; нахождение во всех перечисленных ниже местах захоронений людей – кроманьонцев с европеоидными чертами, что говорило об их этническом родстве.

Археологические исследования показывают, что жизнь славянских племен протекала очень неравномерно, поэтому приходилось строить и укрепленные города, делать засеки, создавать валы, и только в недолгие мирные времена под защитой племенных союзов – протогосударств – селились они относительно безмятежно.

Далее мы кратко рассмотрим наиболее значимые укрепления, города и ранние государства древнейшей Руси.

ТРИПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА

ЗАРОЖДЕНИЕ ВОЕННОГО ДЕЛА

Не изменяй себе, Великая Россия!

Не верь, не верь чужим, родимый край,

Их ложной мудрости, иль наглым их обманам,

И как Святой Кирилл, и ты не покидай

Великого служения славянам...

Ф.Тютчев

История военного искусства славян и Древней Руси не могла не отразить в себе все важнейшие этапы истории.

Русь провела большую часть своего существования в войнах. Это позволило накопить огромный опыт боевого искусства. Богатырство на Руси, доблесть и храбрость воинов, их жертвенность ради победы основывались на воспитании и укладе жизни.

Древнее воинское искусство оставило немного письменных следов в связи с тем, что и общепринятой, привычной для нас грамоты не существовало да и в летописях не обращалось особого внимания на обычное и повседневное, тем более – на дохристианское и языческое. Кроме греческих, римских, византийских и арабских упоминаний, ратные традиции отразились в народных танцах и песнях, следы их присутствуют на славянских украшениях и вышивке, в обрядах и символах, в славянских былинах и сказаниях о богатырях и добрых молодцах, в боевых традициях, передаваемых от поколения к поколению. Считается, что в отечественной литературе впервые о ратном искусстве славян упоминается в «Слове о полку Игореве».

Богатырский скок. Фрагмент. Художник В.М. Васнецов

Древнерусское воинское дело развивалось из воинских искусств праславянских племен. Большой интерес представляет военное дело славян – антов, венедов и склавенов в начале нашей эры, когда они, переходя реку Дунай, определявшую северо-восточную границу Рима, завоевывали города на Балканском полуострове, зачастую побеждая хорошо вооруженные войска империи. Имя «анты», которое тогда носили племена юго-восточного славянства, родственно, по-видимому, тюркскому «аньда», обозначающему побратимство, что характеризует положение славянских племен и воинов в войске гуннов и аваров.

Более подробные сведения о войнах славянских племен относятся к VI – VIII вв., когда славяне вели борьбу с Восточной Римской империей.

В 517 г. крупные силы славян со значительной конницей вторглись в пределы Восточной Римской империи. К началу VII в. многие славянские племена прочно обосновались на Балканском полуострове. В этот период отмечается ряд морских походов славян. Так, в 610 г. славяне с моря и с суши осадили Солунь. В 623 г. славянская флотилия появилась у берегов острова Крит и успешно высадила там свои войска.

В руках славян оказался почти весь Балканский полуостров, и к XVI веку они составили значительную часть населения Греции. Летописцы тех лет отмечали их военное мастерство, умение использовать в своих интересах особенности местности, смелость и воинскую изобретательность.

Византийские монархи содержали отряды гвардии из русо-славян. В 960 – 961 гг. полководец Византии Никифор Фока, возглавлявший отборную армию, которая высадилась на Крит и разгромила главную опорную базу арабских пиратов, в качестве главной причины успеха называет «хорошо обученных к войне росов и тавроскифов».

Луций Корнелий Тацит свидетельствовал о похожести военного дела венедов и германцев, наличии обыденной и мобильной щитоносной пехоты. Конница, как у германцев и скандинавов в то время, использовалась, скорее, в качестве транспортного, а не боевого средства.

Тацит свидетельствует о том, что венеды «носят щиты и продвигаются пешком, и притом с большой быстротой». Отсюда следует, что главную силу в военных столкновениях венедов составляли пешие дружины, вооруженные щитами и копьями. Очевидно, основными тактическими приемами были внезапность нападения, быстрота передвижения.

Славяне-анты были первоклассными воинами, о чем свидетельствуют их многочисленные и успешные набеги на Византию. О подвижности и приспособляемости антов византийский исследователь Иордан пишет: «Они селятся в лесах, у неудобнопроходимых рек, болот и озер, устраивая в своих жилищах много выходов вследствие случающихся с ними, что естественно, опасностей». Он же отмечает, что славяне и анты «... выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище».

В VI в. император Маврикий Стратег писал: «Их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище... Племена славян... любят свободу и не склонны ни к рабству, ни к повиновению, храбры, в особенности в своей земле, выносливы... юноши их очень искусно владеют оружием».

По свидетельству Прокопия, склавины и анты отличались очень высоким ростом и огромной силой. «Цвет кожи и волос у них не очень белый или золотистый и не совсем черный, но все же они темно-красные». Он же свидетельствует, что анты часто меняли место жительства и не признавали над собой власти ни иноземцев, ни соплеменников и лишь на время обороны или совместных военных походов объединялись под властью одного вождя.

В основе организации славянского войска лежало общественное устройство – деление на родовые и племенные отряды. Родовые и племенные вожди поддерживали в войске необходимую военную дисциплину. Племенные и родовые связи обеспечивали сплоченность воинов в бою. Можно сказать, что общественное устройство славян в VI в. представляло собой военную демократию, власть в которой принадлежала совету старейшин, собранию племени (вече) или собранию племен, в военные времена – князю-военачальнику.

Маврикий отмечает, что у славян существовала межплеменная рознь. «Не имея над собою главы, – писал он, – они враждуют друг с другом; так как между ними нет единомыслия, то они не собираются вместе, а если и соберутся, то не приходят к единому решению, так как никто не хочет уступить другому». Для борьбы со славянами Маврикий рекомендовал пользоваться их межплеменной рознью, натравливать одни племена на другие и этим самым ослаблять их, что и делали в дальнейшем многие недруги славяно-русов.

Арабский писатель Абу-Обеид-Аль-Бекри в своих трудах отмечает, что, если бы славяне, этот могущественный и страшный народ, не были разделены на множество поколений и родов, никто в мире не мог бы им противостоять.

Прокопий писал, что воины славянского племени «привыкли прятаться даже за маленькими камнями или за первым встречным кустом и ловить неприятелей. Это они не раз проделывали у реки Истр. Во время осады города готов Велизарий вызвал воина славянина и приказал ему добыть пленного. И вот этот славянин, ранним утром пробравшись очень близко к стенам, прикрывшись хворостом и свернувшись в клубочек, спрятался в траве...». Когда подошел к этому месту гот, славянин внезапно схватил его, обезоружил и принес живым в лагерь.

В Восточной Римской империи при Юстиниане на службе находились конные славянские отряды, в частности, у Велизария в коннице служили славяне. Командиром конницы был ант Доброгост.

Отсутствуют лишь данные о характере боевого порядка славян, самый же факт построения для боя древние авторы отмечают неоднократно. Иоанн Эфесский замечал, что славяне «научились вести войну лучше, чем римляне».

Византийцы (IV в.) подчеркивают коренное различие между военным строем римлян и воинским искусством славян, у которых каждый мужчина был воин. Естественное деление среди этого вооруженного народа было возрастное, т.е. по степени овладения воинским искусством. Деление это дожило и до времен Киевской Руси, когда существовали передняя (отцовская) старшая дружина и дружина молодшая.

Велизарий в битве с готами. Гравюра XIX в.

Уступая Риму и Византии в вооружении и строевом умении, славяне превосходили их в мастерстве маневра, использовании условий местности, в гибкости тактики, в оперативной разведке, в засадах и внезапных нападениях, в непредсказуемости – во всем том, что обозначалось термином «скифская», а позднее – «партизанская» война.

Славяне с одинаковым успехом воевали с пешим войском империи и с конницей, научились брать самые неприступные крепости, применяя разного рода военные хитрости.

Славянское войско в случае необходимости умело хорошо защищаться. Один из способов защиты с помощью передвижного боевого лагеря – «табора» описывает Феофилакт Симокатта в своей «Истории»: «Так как... столкновение было неизбежным, то они (славяне), составив повозки, устроили из них как бы укрепление лагеря и в середину этого лагеря поместили женщин и детей. Когда римляне приблизились... то не решились вступить в рукопашный бой; они боялись копий, которые бросали варвары в их коней с высоты этого укрепления».

Славяне вполне осознавали свою военную силу в Европе, ибо только в таком случае могло родиться послание славянских старейшин в ответ на требование аваров покориться, дошедшее к нам из «Истории» Менандра: «Родился ли на свете и согревается ли лучами солнца тот человек, который бы подчинил себе силу нашу? Не другие нашею землею, а мы чужою привыкли владеть, и в этом мы уверены, пока будут на свете война и мечи». Недаром император Маврикий рекомендовал византийской армии широко пользоваться славянскими методами ведения войны.

Тактика древних славян заключалась не в изобретении форм построения боевых порядков, чему придавали исключительное значение римляне и византийцы, а в многообразии приемов нападения на врага как при наступлении, так и при обороне, в использовании боевого опыта кочевых и других оседлых народов.

Можно говорить о периодах преобладания воинского настроя в племенах славян, чередующихся с мирным устроением жизни (когда не было прямой угрозы существованию и всеми делами в племени заправляли жрецы-волхвы, а ранее – женщины в эпоху матриархата). В пользу преобладания власти волхвов говорит почти полное отсутствие военной активности восточных и северных славян в VIII в. О господстве «колдунов» в эту эпоху свидетельствует характер культа славян, по данным арабских источников, «они поклоняются быкам» (Гардизи) – т.е. животным, символизирующим жреческую, земледельческую культуру.

Невыраженность признаков военной культуры (отсутствие погребений с оружием, малое число оборонительных сооружений, отсутствие ключевого для славянских воинов змееборческого мотива в находках той эпохи) свидетельствует, что прикарпатские славяне в VIII – начале IX вв. находились под властью волхвов, а «воины» занимали второстепенное положение. Последующая воинственная культура Руси изобилует оружием в погребениях и змееборческими сюжетами.

Чередование мирных и военных этапов развития славян можно выразить следующим образом: «колдовской» – «венетско-антско-склавинский» – до VI в., «воинский» – «общеславянский» – VI – 1 я пол. VII в., «колдовской» – «северославянский» – 2 я пол. VII – 1 я пол. IX в., «воинский» – «восточнославянский» – со 2 й пол. IX в.

Это чередование «мирных» и «воинственных» периодов в развитии восточных славян внесло большую сумятицу в рассуждения историков, большинство из которых (норманнская школа) говорят об отсутствии военных умений у славян, другие же – древние историки греков, арабов, римлян и византийцев – о больших воинских успехах у тех же славян.

Доблесть и мужество воинов славяно-русов знали многие народы, и опыт боев у русских воинов был огромен. Владимир Мономах в «Поучении детям» писал, что в свою жизнь он совершил 83 дальних похода, не говоря уже о ближних. В ходе этих походов он взял в плен и отпустил на волю более 100 лучших половецких князей, а более 200 казнил (в том числе – утопил в реках).

Военная активность славянских племен в первых веках новой эры объясняется переходом от первобытного к классовому обществу, названному периодом военной демократии. Важную роль начинает играть дружина, в которую входило, по существу, все взрослое мужское население той или иной общины. Б.А. Рыбаков говорит о специфической «дружинной культуре» применительно к этому времени.

В одном из лучших отечественных исторических романов, «Русь изначальная» Валентина Иванова, хорошо показана эпоха «военной демократии», возникшая во время разрушения родовой общины. Этот процесс был растянут на 500 лет и послужил смешению праславянских племен не только в рамках отдельных племенных союзов, но и населения Восточной и Центральной Европы в целом.

В дружину мог вступить всякий мужчина, способный владеть оружием. Славянские дружины, но выражению Маврикия, славились «непобедимым мужеством» и «несметным множеством», костяк ее, несомненно, составляли профессиональные воины во главе с князем или воеводой. Каждый дружинник был в состоянии в силу своей военной подготовки возглавить значительные формирования из населения. Таким образом, уже тогда были заложены традиции подготовки народного ополчения.

Издревле начали складываться традиции, связанные с открытостью и осознанием чувства собственного достоинства. Например, во время своих походов двадцатилетний князь Святослав Игоревич, не таясь, предупреждал своих врагов: «Иду на вы».

На первом этапе образования Древнерусского государства (VIII – середина IХ вв.) происходило складывание межплеменных союзов и их центров, которые упоминаются у восточных авторов.

На втором этапе (2 я пол. IХ – середина Х вв.) процесс складывания государства ускорился во многом благодаря активному вмешательству внешних сил – хазар и норманнов (варягов). ПВЛ сообщает о набегах воинственных обитателей Северной Европы, вынудивших ильменских словен, кривичей и финноугорские племена чуди и веси платить дань. На Юге хазары собирали дань с полян, северян, радимичей и вятичей.

Становление Древнерусского государства IХ – ХI вв. сопровождалось возникновением постоянных вооруженных сил в виде дружинного сословия: бояр, мужей, гридней, гостей и военнообязанного земледельческого сословия – кметей («А мои куряне – сведоми кмети...»), связанных воинскими обрядами – подстригом и подстягом, – обязательными для всех мужчин, воинов и защитников Руси.

Уже после образования Киевского государства княжеская дружина выполняла двоякую роль: с одной стороны, она была носительницей принципа государственности, с другой – сохраняла традиции племенной демократии. Дружинники воспринимали себя не подданными, а соратниками и советниками князя. Владимир «думал» с дружиной «о строе земленем и о ратех», т.е. о делах государственных и военных, вынужден был считаться с ее мнением. Так, летописец приводит случай, когда дружина высказала свое недовольство скупостью Владимира, выставившего во время пира деревянную посуду. Князь, посчитав, что потеря уважения у дружины стоит дороже злата и серебра, удовлетворил ее требование.

Наиболее авторитетные, старшие дружинники, составлявшие постоянный совет («думу») князя, назывались боярами (обладающими большой яростью – отвагой). В дальнейшем звание «боярин» стало родовым. Младшие дружинники – рядовые воины – именовались «отроки» и «гриди».

После принятия христианства и укрепления государственности древние родовые традиции постепенно ушли в прошлое, но дольше всего они сохранялись на севере Руси (Великий Новгород).

Постепенно были уничтожены многие носители языческой (ведической) воинской традиции, но основы выучки и воинский дух остались, изменяясь и обогащаясь идеями православия. Русь была посредницей между Западом и Востоком и поэтому выбирала наиболее эффективную тактику близких и дальних стран.

Славяне эпохи родоплеменного строя сражались, в основном, пешими. Лишь раннефеодальное государство выдвинуло конницу, которая повсюду в Европе с течением времени станет решающей силой. Славяне были народом преимущественно земледельческим и более склонным к пешему бою, хотя участие в походах совместно со степными скифами, сарматами, аланами и пр. степными народами заставило славян усесться на коней. В целом же выделение регулярной конницы произошло в IX в. – в первый период существования организованного войска. Причем первоначально конь (наряду с ладьей) использовался, в основном, как средство передвижения до места сражения, биться же славяне, как и другие европейские народы в то время, предпочитали пешими.

Во второй половине X в. русские дружины все сильнее испытывают натиск степных кочевников. Все эти обстоятельства способствуют выдвижению конницы, вооруженной копьями, саблями, мечами, чеканами, луками. Вместе с тем уменьшается значение пехоты.

Яркими свидетельствами военных успехов русских воинов явились победы над западными захватчиками на Чудском озере и над восточными – на Куликовом поле.

Ледовое побоище произошло на льду Чудского озера в 1242 г. В этом бою новгородские полки под предводительством князя Александра Невского разбили наголову немецких рыцарей. Ледовое побоище известно в истории русского военного искусства как образец быстрых и правильных с военной точки зрения решений, принятых военачальником Александром Невским, а также – умелых действий отдельных отрядов: массы лучников, забрасывавших неприятеля тучей стрел, тяжеловооруженных отборных воинов с копьями, мечами и щитами, составлявших центр русского построения, и, наконец, конных отрядов, нападавших на фланги неприятельских групп.

Куликовская битва в 1380 г. является главным боем русского народа за освобождение от монголо-татарского ига. Здесь впервые соединились полки различных русских областей и уделов под предводительством великого князя московского Дмитрия Иоанновича, прозванного за эту битву Донским.

Куликовская битва памятна русским людям, с одной стороны, как блестящий пример единения разрозненных в то время русских областей с целью поражения врата, вторгшегося в родную землю, а с другой – искусством военачальников, сохранивших дух и резервы в самый важный момент боя, и, самое главное, именно Куликовское сражение явилось отправной точкой для единения русских людей и для возникновения централизованной Московской Руси, а в дальнейшем – России.

Мечта о прочном мире, устремленность к нему характерны для русской традиции. В «Слове о полку Игореве» четко и ясно говорится, что честно – сражаться за Родину и приносить себя в жертву, когда выхода не остается, а бесчестно – предавать и поворачивать оружие против своих братьев:

Загородите полю ворота своими острыми стрелами

За землю Русскую, за раны Игоревы,

Буйного Святославовича!

ДРЕВНЕЙШИЕ УКРЕПЛЕНИЯ, ГОРОДА, ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

Укрепиться и терпеть...

Библия

Из края в край, из града в град

Могучий вихрь людей метет,

И рад ли ты, или не рад,

Не спросит он... Вперед, вперед!

Ф. Тютчев

На территории современной России, Украины и Белоруссии древнейшие укрепления появляются со времен незапамятных, хотя в далекие времена люди больше надеялись на рельеф местности и поселения свои располагали в труднодоступных для нападения местах: на крутых холмах, на обрывистых берегах, на островах посреди рек, озер, болот.

Когда-то универсальными защитными укреплениями, дающими «крышу над головой», служили естественные, а потом и искусственные пещеры. Но род людской разрастался, и пещер стало не хватать. К тому же людям в поисках пищи приходилось перемещаться все дальше от своих крепостей. Это привело к строительству простейших домов – землянок с насыпными крышами. Жилища одного рода строились рядом и обносились примитивной изгородью для защиты от диких зверей и врагов. Далее появились наземные дома, а в болотистых местах и на озерах – дома на сваях.

В глубокой древности все члены рода во главе со старейшиной – жрецом и вождем – жили в одном большом доме, который служил и жилищем, и складом, и хлевом, и мастерской. Площадь таких родовых домов была иногда велика – около 500 квадратных метров. Эти родовые поселения еще назывались «печище» (в центре дома было место единого для всех очага) и «вервь» (все члены рода сплетены единой связью). Подобный тип родового поселения, называемый «одалем» (патриархальная домовая община, большая семья, недвижимая собственность которой – общий длинный дом и хуторское хозяйство – передавалась по наследству), мы можем видеть и у наших близких индоевропейских родственников – древних скандинавов.

Древнейшие поселения наших разумных и умелых предков археологи нашли в с. Костенки Воронежской области (возраст – около 40 тысяч лет), где дома строились в том числе из костей мамонтов; Сунгирь Владимирской области (возраст – около 30 тысяч лет); трипольская археологическая культура, возникшая около 4 тысяч лет до н.э. на территории Приднестровья, современной Молдавии и Румынии; на Южном Урале («Страна городов» Аркаим – около 4 – 5 тысяч лет назад)…

Древнейшие укрепленные поселения на территории будущей Руси несли общие черты: схожесть рабочих материалов (земля, дерево), что обуславливало недолговечность и отсутствие монументальных руин; нахождение во всех перечисленных ниже местах захоронений людей – кроманьонцев с европеоидными чертами, что говорило об их этническом родстве.

Археологические исследования показывают, что жизнь славянских племен протекала очень неравномерно, поэтому приходилось строить и укрепленные города, делать засеки, создавать валы, и только в недолгие мирные времена под защитой племенных союзов – протогосударств – селились они относительно безмятежно.

Далее мы кратко рассмотрим наиболее значимые укрепления, города и ранние государства древнейшей Руси.

ТРИПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА

В связи с переменой климата, миграцией животных и появлением навыков начального земледелия центр развития древнейших предков славяно-русов передвигается с территорий современной Центральной России (комплекс стоянок-поселений Костенки, Сунгирь и др.) на юг (Причерноморье), юго-запад (Карпаты) и юго-восток (Южный Урал и далее). «Мы пришли из края зеленого. А до этого были отцы наши на берегах моря у Ра-реки. Так род славен ушел в земли, где Солнце спит в ночи», – так повествует «Велесова книга». Ра – древнее название реки Волги. Из зеленого края, находящегося где-то около Волги, предки древних славян-русичей шли на запад вслед за Солнцем.

Многие исследователи считают, что прародиной индоевропейцев могли быть русские равнины и украинские степи, где и возникла трипольская культура, история которой делится на несколько периодов. Ранний (4000 – 3600 гг. до н.э.) этап трипольской культуры на Правобережье Днепра и в Молдове (в Румынии называется культурой Кукутени). В это время возникают раннетрипольские небольшие поселки, такие, как Лука-Врублевецкая на Днестре, Гайворон и Сабатиновка на Южном Буге. Характерны землянки и дома с глиняными стенами, углубленными в землю. Однако уже тогда строились круговые «улицы», характерные для солнечных культов.

Керамика. Трипольская культура

Керамика. Трипольская культура

Средний этап (3600 – 3150 гг. до н.э.) трипольской культуры. Возникают укрупненные поселения, появляются большие протогорода, укрепленные валами и рвами от четырех до десятка гектаров. Строятся даже 2 – 3-этажные дома. Найдены мастерские по обработке кремня, увеличивается количество медных орудий. Для многих трипольских протогородов характерно наличие улиц и тротуаров. В центре находилась большая площадь, окруженная обычно тремя улицами (причем внешний ряд домов соприкасался и образовывал подобие крепостной стены) и менее регулярными застройками; строения были каркасные, в основном, деревянные.

На территории Украины помещаются трипольские поселения: Тальянки, Небеловка, Майданецкое, Доброводы, Вильховец. Это наибольшие города (протогорода) тогдашнего мира. Они возникли за 500 – 1000 лет до возникновения шумерских и египетских городов, более чем за 1,5 тыс. лет до Вавилона.

Многие исследователи считают, что прародиной индоевропейцев могли быть русские равнины и украинские степи, где и возникла трипольская культура, история которой делится на несколько периодов. Ранний (4000 – 3600 гг. до н.э.) этап трипольской культуры на Правобережье Днепра и в Молдове (в Румынии называется культурой Кукутени). В это время возникают раннетрипольские небольшие поселки, такие, как Лука-Врублевецкая на Днестре, Гайворон и Сабатиновка на Южном Буге. Характерны землянки и дома с глиняными стенами, углубленными в землю. Однако уже тогда строились круговые «улицы», характерные для солнечных культов.

Средний этап (3600 – 3150 гг. до н.э.) трипольской культуры. Возникают укрупненные поселения, появляются большие протогорода, укрепленные валами и рвами от четырех до десятка гектаров. Строятся даже 2 – 3-этажные дома. Найдены мастерские по обработке кремня, увеличивается количество медных орудий. Для многих трипольских протогородов характерно наличие улиц и тротуаров. В центре находилась большая площадь, окруженная обычно тремя улицами (причем внешний ряд домов соприкасался и образовывал подобие крепостной стены) и менее регулярными застройками; строения были каркасные, в основном, деревянные.

На территории Украины помещаются трипольские поселения: Тальянки, Небеловка, Майданецкое, Доброводы, Вильховец. Это наибольшие города (протогорода) тогдашнего мира. Они возникли за 500 – 1000 лет до возникновения шумерских и египетских городов, более чем за 1,5 тыс. лет до Вавилона.