Страница:

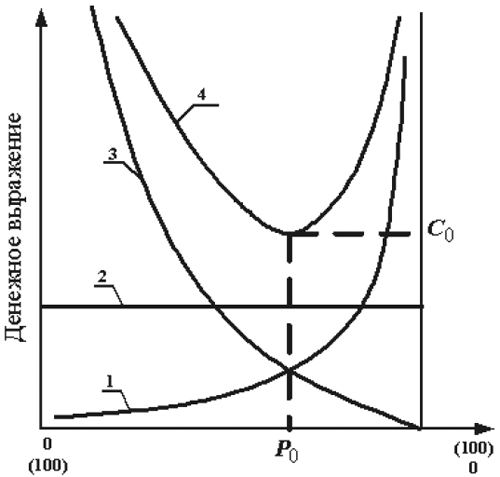

На рис. 2.2 Q1 – Q2 – возрастание убытков в сфере эксплуатации (возрастают расходы на ремонт и обслуживание); Q1 – Q2 – непомерное возрастание себестоимости (затрат). Однако наличие на рынке сбыта конкурирующих изделий иногда заставляет предприятие менять тактику: либо остановиться на качестве продукции Q1, производя изделия высокого класса и жертвуя некоторой долей собственной прибыли, либо решиться принять качество Q2 с низкой себестоимостью. Все это – вопросы маркетинговой стратегии и тактики предприятия.

Различают следующие методы калькуляции затрат на обеспечение качества:

1. Метод калькуляции затрат на качество касается определения затрат на качество, которые в целом подразделяются на затраты на внутреннюю хозяйственную деятельность и на затраты, связанные с внешними работами (рис. 2.3). Составляющие затрат на внутреннюю хозяйственную деятельность анализируются на основе модели калькуляции затрат ПОД (профилактика, оценивание, дефекты). Затраты на профилактику и оценивание считаются выгодными капиталовложениями, тогда как затраты на дефекты считаются убытками.

2. Метод калькуляции затрат, связанных с процессами, основан на использовании понятия стоимостей соответствия и несоответствия любого процесса, причем обе могут быть источником экономии средств. При этом:

а) стоимость соответствия – затраты, понесенные с цельюудовлетворения всех сформулированных и подразумеваемых запросов потребителей при безотказности существующего процесса;

б) стоимость несоответствия – затраты, понесенные из-за нарушения существующего процесса.

3. Метод определения потерь вследствие низкого качества. При данном подходе основное внимание уделяется внутренним и внешним потерям вследствие низкого качества и определению материальных и нематериальных потерь.

Где:

1 – расходы на контроль качества;

2 – основные издержки производства;

3 – потери из-за дефектности;

4 – общая сумма издержек на производство, сокращение в будущем объема сбыта из-за неудовлетворенности потребителей. Типичные внутренние нематериальные потери являются результатом снижения производительности труда из-за переделок, неудовлетворительной эргономики, неиспользованных возможностей и т. п. Материальные потери представляют собой внутренние и внешние затраты, являющиеся следствием дефектов.

4. Метод калькуляции затрат на полном жизненном цикле (ЖЦ) продукции используют для оценки стоимости полного ЖЦ с расчленением ее на элементарные стоимостные составляющие по всем стадиям. Стоимостные элементы должны быть выделены для опознания из множества других, достоверно определены и оценены во множестве остальных элементов ЖЦ. Идентификация проводится по признакам выделяемых уровней с использованием трехразмерной матрицы.

Качество продукции окончательно проявляется при эксплуатации или потреблении. Бывает, что уровень качества изготавливаемой продукции ниже реально необходимого. Например, металлорежущий станок не обеспечивает требуемой точности. В этом случае потребитель при эксплуатации должен выделять дополнительные средства на доработку, ремонт и обслуживание продукции. Возможно и обратное, когда уровень качества продукции больше необходимого. Например, автомобиль грузоподъемностью 3 тонны используется при перевозке груза в 1 тонну и т. д.

При полном соответствии уровня качества потребностям потребителя, когда они удовлетворяются с наименьшими затратами и для потребителя и для производителя, – оптимальный вариант, поскольку сумма затрат на изготовление и эксплуатацию минимальна. Таким образом, оптимальный уровень качества – это такой уровень, выше или ниже которого производить продукцию и (или) удовлетворять потребности потребителя экономически нецелесообразно. Поэтому в одних случаях качество можно повышать, в других оставлять неизменным, в третьих, возможно даже понижать в целом или по отдельным показателям, чтобы сократить затраты на изготовление изделий.

Необходимо, чтобы все непроизводительные расходы, связанные с эксплуатацией продукции, несло предприятие-изготовитель. Это значительно повышает его заинтересованность в выпуске продукции оптимального уровня качества.

При изготовлении изделий с заданным уровнем качества может обнаружиться разброс значений в показателях качества, то есть отклонение от требований нормативно-технической документации. Степень соответствия показателей качества изготовленных изделий нормам качества, заданным в конструкторской документации, называют степенью соответствия техническим требованиям.

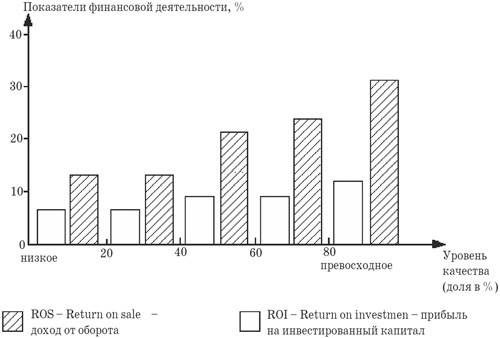

На рис. 2.4 показаны уровни полученных доходов от сбыта (ROS, Return on sale – доход от оборота) и прибыль на инвестиции (ROI, Return on investment – прибыль на инвестированный капитал). Эти показатели выше у производителей продукции более высокого качества.

Следовательно, превосходство в качестве предлагаемой продукции реально приводит к увеличению прибыли. На увеличение прибыли воздействуют два основных фактора: первый – это удовлетворенность потребителей тем, что продукция и услуги, полученные ими, более высокого качества, и, как следствие, при более высокой удовлетворенности потребителей можно устанавливать более высокую цену на товары; второй – снижение затрат на производство из-за отсутствия несоответствий (дефектов) и, следовательно, уменьшение затрат на их доработку.

Предприятия, выпускающие качественную продукцию, кроме более высоких цен, получают и другие важнейшие преимущества. Например, при одинаковых ценах, используя элемент более высокой удовлетворенности клиентов, вместо повышения цены можно расширить долю рынка благодаря выгодному соотношению между ценой и характеристиками продукции. Этой стратегии обычно придерживаются японские предприниматели, при этом в большинстве случаев увеличение доли рынка в результате «эффекта масштаба» ведет к значительному уменьшению производственных затрат.

Представленные на рис. 2.4 результаты четко показывают, что между качеством и монетарными показателями (затраты, цена, прибыль на инвестированный капитал) существует непосредственная взаимосвязь. Многим победителям Европейской премии по качеству (European Quality Award (EQA)) удалось увеличить оборот, прибыль на вложенный капитал и долю рынка. Так, ведущие компании мира – Rank Xerox, Design to Distribution, Ericsson Spain, – поставившие качество вo главу угла, добились потрясающих результатов. Компания Rank Xerox – победитель конкурса 1992 г., обладатель Европейской премии по качеству – за 5 лет смогла увеличить оборот предприятия на 25 % и расширить долю рынка своей продукции в 3,5 раза. Компания Design to Distribution (награда 1994 г.) за 4 года увеличила оборот предприятия на 40 %, за 2 года увеличила долю прибыли на вложенный капитал с 9 до 14 % и увеличила долю рынка своей продукции в 1,7 раза. Компания Ericsson Spain (участник конкурса ЕССА, 1994 г.) за 2 года из убыточной компании превратилась в одного из лидеров телекоммуникационной техники, увеличив оборот на 33 %.

Но изготовление продукции более высокого качества может иметь также и отрицательные стороны, т. к. может потребоваться больше времени на технологический цикл и более дорогостоящее оборудование, также могут быть повышены требования к квалификации сотрудников и уровню их заработной платы. Все это приводит к увеличению себестоимости изделий, но динамика результирующих показателей фирм показывает, что при взвешенном подходе к уровню качества продукции такие затраты не только окупаются, но и приносят значительные доходы.

2.2. Показатели качества как основная категория оценки потребительских ценностей

Сегодня на рынке большое количество разнообразной продукции (товаров и марок) с самыми различными ценами на кажущиеся (покупателю) одинаковые товары и в то же время одинаковыми ценами на товары, явно, по мнению покупателя, этим ценам не соответствующие. Каждый потребитель выбирает тот товар, который для него представляет наибольшую ценность, исходя из своего представления о качестве товара, его цене и возможных затратах на эксплуатацию. Получается, что потребительская ценность товара не является одинаковой для всех покупателей, она сугубо индивидуализирована, хотя в своей массе, согласно законам математической статистики, средневзвешенная рыночная ценность товара всегда приближается к истинной его потребительской стоимости.

Итак, какие же факторы определяют ценность продукции? Потребительская ценность продукции зависит не только от эксплуатационных показателей качества, но и от целого ряда других потребительских ценностей, прямо или косвенно характеризующих продукцию.

Все потребительские ценности можно условно классифицировать по нескольким категориям, отличающимся друг от друга временными факторами действия: базовые, постоянные, временные ценности, сопутствующие, привнесенные, универсальные.

Базовые ценности – это потребительские ценности, заложенные в продукцию на этапе проектирования и характеризующиеся эксплуатационными показателями качества, к которым относятся показатели назначения (функциональные), надежности (безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость), технической эстетики (целостность композиции, совершенство товарного вида), экологические (физические, химические, микробиологические), эргономические (соответствие эргономическим требованиям в рабочей зоне), патентно-правовые (патентная чистота, патентная защита), безопасности и транспортабельности.

Перечисленные показатели характеризуют продукцию на протяжении всего ее жизненного цикла. Они могут совершенствоваться, изменяться, но их начальная номенклатура не меняется. Эти показатели определяют базовое потребительское качество, которое является основой для сравнения с продукцией конкурентов.

К базовым ценностям относится и себестоимость продукции, характеризующая производственно-технологическую базу предприятия-изготовителя и его ресурсный потенциал. Себестоимость изготовления продукции фактически является суммой затрат на создание и реализацию продукции с заданными базовыми показателями качества, то есть имеет место высокая корреляция между базовым качеством изделия и себестоимостью его изготовления.

Постоянные, временные, сопутствующие и привнесенные потребительские ценности дополняют базовые. Дополнительные ценности не изменяют базового качества, заложенного при проектировании продукции, но усиливают или оттеняют его действие в глазах потребителя, что выражается в повышении потребительской стоимости продукции.

Постоянные ценности – это такие дополнительные потребительские ценности, которые действуют на протяжении всего жизненного цикла продукции, но имеют к базовым ценностям не прямое, а косвенное отношение. Например, имидж фирмы-изготовителя продукции, престиж магазина, сертификат на систему качества, популярность торговой марки и т. д. Эти ценности имеют различный рейтинг. Их воздействие на покупателя позволяет намного увеличить потребительскую стоимость продукции. В отдельных случаях влияние только этих ценностей обеспечивает долговременную ликвидность продукции, даже если она по базовым показателям уступает конкурентам. Имидж фирмы, например, действует так же как подпись известного художника.

Временные ценности – дополнительные ценности, имеющие прямое отношение к виду и качеству продукции, но действующие временно, иногда сезонно, обычно меньше жизненного цикла товара: новизна, мода, престиж. Эти ценности, как правило, на какое-то время позволяют держать ударные цены на продукцию. Идеально, когда жизненный цикл товара соразмерен с длительностью действия временных ценностей. Временные ценности реализуются потенциальной возможностью наценки к себестоимости товара, убывающей во времени (в связи с его моральным износом).

Сопутствующие ценности – дополнительные потребительские ценности, не связанные с продукцией непосредственно, но облегчающие или затрудняющие условия ее приобретения или эксплуатации: сезонный спрос на продукцию, уровень инфляции (для экспортируемых или импортированных товаров). Сопутствующие ценности могут как способствовать ликвидности продукции, так и затруднять ее реализацию. Наценка к продукции за счет действия сопутствующих ценностей может значительно колебаться во времени.

Привнесенные ценности – информационные ценности: реклама, выставки, конкурсы, которые сами по себе не имеют ни прямого, ни косвенно отношения к продукции, но за счет новой или повторяющейся информации о ценностях, имеющих отношение к продукции, значительно увеличивают ее потребительскую стоимость в глазах многих покупателей. К привнесенным ценностям также относятся слухи, мнения, жизненный опыт. Воздействие привнесенных ценностей может быть как временным, так и постоянным (например реклама). Привнесенные ценности во времени действуют аналогично сопутствующим. Колебательный характер наценки вызван ослаблением во времени воздействия информационных мероприятий (до ее возобновления).

Большая часть продукции, как правило, не имеет дополнительных потребительских ценностей. Особенно это относится к материалам, полуфабрикатам, комплектующим изделиям, ценность которых профессионально оценивается потребителями по базовым характеристикам, поэтому их стоимость на рынке может быть с большой вероятностью спрогнозирована еще в период разработки. Так как дополнительные ценности выражаются наценкой к себестоимости, то долю этой наценки можно считать рентабельностью продукции за счет конкретной потребительской ценности (подробнее см.: Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Деньги. Кредит. Банки. Курс лекций в конспективном изложении: Учеб-метод. пособ. – М: Финансы и статистика, 2006).

Универсальные ценности – рыночная стоимость продукции или цена. Цена – главная ценность, которая, как зеркало, адекватна потребительским свойствам, но с какой-то погрешностью, вызванной стохастическим характером зависимости цены и качества. Вместе с этим цена, какой бы ни была продукция, имеет универсальную размерность (в денежном выражении), то есть по ней можно сравнивать ценность разных по виду и качеству изделий.

Успешное продвижение на рынок нового изделия во многом будет зависеть от правильного учета всех факторов, влияющих на ликвидность продукции, и особенно от возможности предприятия-изготовителя выявить или сформировать дополнительные потребительские ценности, усиливающие базовое качество продукции.

Итак, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что показатели качества, являющиеся основной категорией потребительских ценностей, создают базу (основу) для формирования цены, себестоимости продукции в зависимости от ее первоначального качества. На основе базовых ценностей (показателей качества) формируются все последующие ценности, входящие в состав потребительской ценности продукции. Лишь некоторые не имеют никакой связи с базовыми ценностями, они были отмечены выше.

Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, называется показателем качества продукции.

Высокое качество изделий предопределяется различными факторами, основными из которых являются: факторы технического характера (конструктивные, технологические, метрологические и т. д.); факторы экономического характера (финансовые, нормативные, материальные и т. д.); факторы социального характера (организационные, правовые, кадровые и т. д.). Совокупность показателей качества продукции можно классифицировать по следующим признакам: по количеству характеризуемых свойств (единичные, комплексные и интегральные показатели); по отношению к различным свойствам продукции (показатели надежности, технологичности, эргономичности и др.); по стадии определения (проектные, производственные и эксплуатационные показатели); по методу определения (расчетные, статистические, экспериментальные, экспертные показатели); по характеру использования для оценки уровня качества (базовые и относительные показатели); по способу выражения (размерные показатели и показатели, выраженные безразмерными единицами измерения, например, баллами, процентами).

Показатель качества продукции, характеризующий одно из ее свойств, называется единичным показателем качества продукции (например, мощность, калорийность топлива и т. д.).

Относительный показатель качества продукции – отношение значения показателя качества продукции к соответствующему (то есть принятому за исходное) значению, выражается в безразмерных числах или процентах и вычисляется по формуле

Ki = Pi/Piб, где

Ki – относительный показатель качества;

Pi – значение единичного показателя качества оцениваемой продукции;

Piб – значение единичного базового показателя качества.

При применении комплексного метода применяют комплексный показатель качества, который определяется путем сведения воедино отдельных показателей с помощью коэффициентов весомости каждого показателя. При этом может быть использована функциональная зависимость:

К = f(n,bi,ki), i = 1,2,3,………ni, где

K – комплексный показатель качества продукции;

n – число учитываемых показателей;

bi – коэффициент весомости i-го показателя качества;

ki – i-й показатель качества (единичный или относительный).

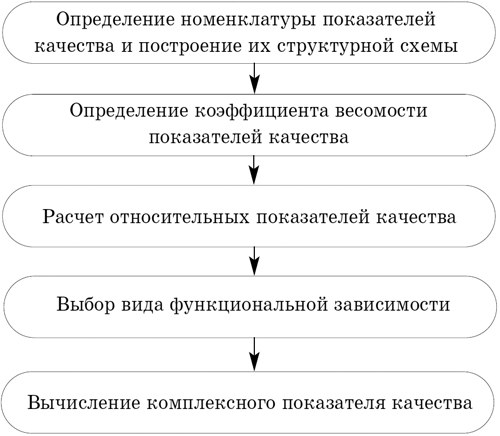

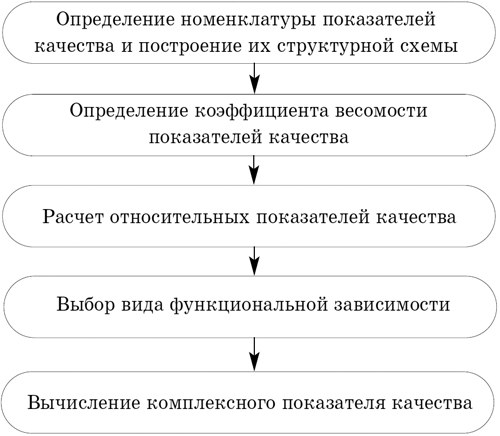

Алгоритм расчета комплексного показателя качества приведен на рис. 2.5. Для определения номенклатуры показателей качества, коэффициентов весомости и вида функциональной зависимости f применяются опытно-статистические и экспертные методы.

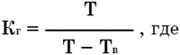

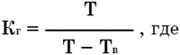

Комплексный показатель качества продукции – это показатель, характеризующий несколько ее свойств. Например, Кг коэффициент готовности

Т – наработка изделия на отказ (показатель безотказности);

Тв – среднее время восстановления (показатель ремонтопригодности), то есть Кг характеризует два свойства изделия безотказность и ремонтопригодность.

В свою очередь

Тв = То + Ту, где

То – среднее время, затрачиваемое на отыскание отказа;

Ту – среднее время, необходимое для устранения отказа.

Рис. 2.5. Алгоритм расчета комплексного показателя качества

Рис. 2.5. Алгоритм расчета комплексного показателя качества

Таким образом, ремонтопригодность – сложное свойство изделия по отношению к То и Ту. Следовательно, относительно коэффициента готовности Кг показатель Тв можно рассматривать как единичный, а относительно То и Ту как комплексный.

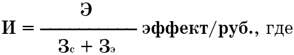

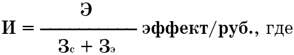

Интегральный показатель качества продукции – отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации или потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление.

Э – суммарный полезный эффект от эксплуатации продукции (срок полезного использования холодильника, пробег грузового автомобиля в тонно-километрах за срок службы до капитального ремонта и т. д.);

Зс – суммарные затраты на создание продукции (разработка, изготовление, монтаж и другие единовременные затраты);

Зэ – суммарные эксплуатационные затраты (техническое обслуживание, ремонт и другие текущие затраты);

1/И – удельные затраты на единицу эффекта.

Среди показателей качества имеются такие, которые невозможно выразить численными значениями (оттенки, запах, тембр и т. д.). Они определяются при помощи органов чувств (органолептически) и называются сенсорной характеристикой.

Оценка уровня качества продукции может производиться дифференциальным или комплексным методами. При применении дифференциального метода производится сопоставление единичных показателей качества новой продукции с идентичными базовыми показателями качества, а при комплексном – фактических комплексных показателей с базовыми комплексными показателями.

Числовые значения показателей качества устанавливаются с помощью объективных и субъективных методов. Объективные методы: измерительный, регистрационный и расчетный. Субъективные методы: органолептический, социологический и экспертный. Объективные методы базируются на применении технических измерительных средств, регистрации, подсчете событий, выполнении вычислений. Основа субъективных методов – анализ восприятия органов чувств человека, сбор и учет различных мнений, решения, принимаемые группой специалистов-экспертов.

ГОСТ 22851-77 устанавливает следующую номенклатуру основных 10 групп показателей качества по характеризуемым ими свойствам продукции:

1. Показатели назначения характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область ее применения.

В эту группу входят:

а) классификационные показатели, устанавливающие принадлежность изделий к классификационной группировке (классы автомобилей, точности приборов и т. д.);

б) функциональные (эксплуатационные), характеризующие полезный результат от эксплуатации изделий (быстродействие компьютера, производительность стана, точность измерительного прибора и т. д.);

в) конструктивные, дающие точное представление об основных проектно-конструкторских решениях изделий (двигатели дизельные, бензиновые, электрические и т. д.);

г) показатели состава и структуры, определяющие содержание в продукции химических элементов, их соединений (процентное содержание серы и золы в коксе и т. д.). Показатели этой группы играют основную роль в оценке уровня качества, они часто используются как критерии оптимизации и применяются совместно с другими видами показателей.

2. Показатели надежности характеризуют свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.

Безотказность – свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторого времени или наработки.

Долговечность – свойство изделия сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность – способность продукции подвергаться ремонту.

Сохраняемость – свойство изделий и продуктов сохранять исправное и пригодное к потреблению состояние в течение установленного в технической документации срока хранения и транспортирования, а также после него.

Например, показатели транспортабельности характеризуют приспособленность продукции к транспортированию, не сопровождающемуся ее использованием или потреблением. Определяются экспериментальным, расчетным или экспертным методами. Например, показатель пригодности продукции к сохранению потребительских свойств при перевозках отражен в нормах естественной убыли для отдельных видов продукции (стекло, цемент и т. д.).

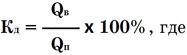

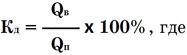

Кд – доля продукции, сохраняющая в заданных пределах свои первоначальные свойства за время перевозок, %;

Qп – количество продукции, погружаемое в транспортное средство;

Qв – количество выгруженной продукции, сохранившей значения показателей качества в допустимых пределах.

3. Эргономические показатели характеризуют систему «человек – изделие» и учитывают комплекс свойств человека, проявляющихся в производственных и бытовых процессах. К ним относятся гигиенические (освещенность, температура, давление, влажность), антропометрические (одежда, обувь, мебель, пульты управления) и психофизиологические (скоростные и силовые возможности, пороги слуха, зрения и т. п.).

Психофизиологические характеризуют приспособленность изделия к органам чувств человека.

Психологические характеризуют возможность восприятия и обработки различной информации.

Физиологические характеризуют допустимые физические нагрузки на различные органы человека.

4. Эстетические показатели характеризуют информационную выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения, стабильность товарного вида (характеристики художественных стилей, оттенков, запахов, гармоничности и т. д.).

5. Показатели технологичности характеризуют свойства продукции, обусловливающие оптимальное распределение затрат материалов, времени и средств труда при технической подготовке производства, изготовлении и эксплуатации продукции. Это показатели трудоемкости, материало и фондоемкости, себестоимости изделий. Исчисляются как общие (суммарные), так и структурные, удельные, сравнительные или относительные показатели. Относительные показатели – это, например:

Итак, какие же факторы определяют ценность продукции? Потребительская ценность продукции зависит не только от эксплуатационных показателей качества, но и от целого ряда других потребительских ценностей, прямо или косвенно характеризующих продукцию.

Все потребительские ценности можно условно классифицировать по нескольким категориям, отличающимся друг от друга временными факторами действия: базовые, постоянные, временные ценности, сопутствующие, привнесенные, универсальные.

Базовые ценности – это потребительские ценности, заложенные в продукцию на этапе проектирования и характеризующиеся эксплуатационными показателями качества, к которым относятся показатели назначения (функциональные), надежности (безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость), технической эстетики (целостность композиции, совершенство товарного вида), экологические (физические, химические, микробиологические), эргономические (соответствие эргономическим требованиям в рабочей зоне), патентно-правовые (патентная чистота, патентная защита), безопасности и транспортабельности.

Перечисленные показатели характеризуют продукцию на протяжении всего ее жизненного цикла. Они могут совершенствоваться, изменяться, но их начальная номенклатура не меняется. Эти показатели определяют базовое потребительское качество, которое является основой для сравнения с продукцией конкурентов.

К базовым ценностям относится и себестоимость продукции, характеризующая производственно-технологическую базу предприятия-изготовителя и его ресурсный потенциал. Себестоимость изготовления продукции фактически является суммой затрат на создание и реализацию продукции с заданными базовыми показателями качества, то есть имеет место высокая корреляция между базовым качеством изделия и себестоимостью его изготовления.

Постоянные, временные, сопутствующие и привнесенные потребительские ценности дополняют базовые. Дополнительные ценности не изменяют базового качества, заложенного при проектировании продукции, но усиливают или оттеняют его действие в глазах потребителя, что выражается в повышении потребительской стоимости продукции.

Постоянные ценности – это такие дополнительные потребительские ценности, которые действуют на протяжении всего жизненного цикла продукции, но имеют к базовым ценностям не прямое, а косвенное отношение. Например, имидж фирмы-изготовителя продукции, престиж магазина, сертификат на систему качества, популярность торговой марки и т. д. Эти ценности имеют различный рейтинг. Их воздействие на покупателя позволяет намного увеличить потребительскую стоимость продукции. В отдельных случаях влияние только этих ценностей обеспечивает долговременную ликвидность продукции, даже если она по базовым показателям уступает конкурентам. Имидж фирмы, например, действует так же как подпись известного художника.

Временные ценности – дополнительные ценности, имеющие прямое отношение к виду и качеству продукции, но действующие временно, иногда сезонно, обычно меньше жизненного цикла товара: новизна, мода, престиж. Эти ценности, как правило, на какое-то время позволяют держать ударные цены на продукцию. Идеально, когда жизненный цикл товара соразмерен с длительностью действия временных ценностей. Временные ценности реализуются потенциальной возможностью наценки к себестоимости товара, убывающей во времени (в связи с его моральным износом).

Сопутствующие ценности – дополнительные потребительские ценности, не связанные с продукцией непосредственно, но облегчающие или затрудняющие условия ее приобретения или эксплуатации: сезонный спрос на продукцию, уровень инфляции (для экспортируемых или импортированных товаров). Сопутствующие ценности могут как способствовать ликвидности продукции, так и затруднять ее реализацию. Наценка к продукции за счет действия сопутствующих ценностей может значительно колебаться во времени.

Привнесенные ценности – информационные ценности: реклама, выставки, конкурсы, которые сами по себе не имеют ни прямого, ни косвенно отношения к продукции, но за счет новой или повторяющейся информации о ценностях, имеющих отношение к продукции, значительно увеличивают ее потребительскую стоимость в глазах многих покупателей. К привнесенным ценностям также относятся слухи, мнения, жизненный опыт. Воздействие привнесенных ценностей может быть как временным, так и постоянным (например реклама). Привнесенные ценности во времени действуют аналогично сопутствующим. Колебательный характер наценки вызван ослаблением во времени воздействия информационных мероприятий (до ее возобновления).

Большая часть продукции, как правило, не имеет дополнительных потребительских ценностей. Особенно это относится к материалам, полуфабрикатам, комплектующим изделиям, ценность которых профессионально оценивается потребителями по базовым характеристикам, поэтому их стоимость на рынке может быть с большой вероятностью спрогнозирована еще в период разработки. Так как дополнительные ценности выражаются наценкой к себестоимости, то долю этой наценки можно считать рентабельностью продукции за счет конкретной потребительской ценности (подробнее см.: Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Деньги. Кредит. Банки. Курс лекций в конспективном изложении: Учеб-метод. пособ. – М: Финансы и статистика, 2006).

Универсальные ценности – рыночная стоимость продукции или цена. Цена – главная ценность, которая, как зеркало, адекватна потребительским свойствам, но с какой-то погрешностью, вызванной стохастическим характером зависимости цены и качества. Вместе с этим цена, какой бы ни была продукция, имеет универсальную размерность (в денежном выражении), то есть по ней можно сравнивать ценность разных по виду и качеству изделий.

Успешное продвижение на рынок нового изделия во многом будет зависеть от правильного учета всех факторов, влияющих на ликвидность продукции, и особенно от возможности предприятия-изготовителя выявить или сформировать дополнительные потребительские ценности, усиливающие базовое качество продукции.

Итак, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что показатели качества, являющиеся основной категорией потребительских ценностей, создают базу (основу) для формирования цены, себестоимости продукции в зависимости от ее первоначального качества. На основе базовых ценностей (показателей качества) формируются все последующие ценности, входящие в состав потребительской ценности продукции. Лишь некоторые не имеют никакой связи с базовыми ценностями, они были отмечены выше.

Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, называется показателем качества продукции.

Высокое качество изделий предопределяется различными факторами, основными из которых являются: факторы технического характера (конструктивные, технологические, метрологические и т. д.); факторы экономического характера (финансовые, нормативные, материальные и т. д.); факторы социального характера (организационные, правовые, кадровые и т. д.). Совокупность показателей качества продукции можно классифицировать по следующим признакам: по количеству характеризуемых свойств (единичные, комплексные и интегральные показатели); по отношению к различным свойствам продукции (показатели надежности, технологичности, эргономичности и др.); по стадии определения (проектные, производственные и эксплуатационные показатели); по методу определения (расчетные, статистические, экспериментальные, экспертные показатели); по характеру использования для оценки уровня качества (базовые и относительные показатели); по способу выражения (размерные показатели и показатели, выраженные безразмерными единицами измерения, например, баллами, процентами).

Показатель качества продукции, характеризующий одно из ее свойств, называется единичным показателем качества продукции (например, мощность, калорийность топлива и т. д.).

Относительный показатель качества продукции – отношение значения показателя качества продукции к соответствующему (то есть принятому за исходное) значению, выражается в безразмерных числах или процентах и вычисляется по формуле

Ki = Pi/Piб, где

Ki – относительный показатель качества;

Pi – значение единичного показателя качества оцениваемой продукции;

Piб – значение единичного базового показателя качества.

При применении комплексного метода применяют комплексный показатель качества, который определяется путем сведения воедино отдельных показателей с помощью коэффициентов весомости каждого показателя. При этом может быть использована функциональная зависимость:

К = f(n,bi,ki), i = 1,2,3,………ni, где

K – комплексный показатель качества продукции;

n – число учитываемых показателей;

bi – коэффициент весомости i-го показателя качества;

ki – i-й показатель качества (единичный или относительный).

Алгоритм расчета комплексного показателя качества приведен на рис. 2.5. Для определения номенклатуры показателей качества, коэффициентов весомости и вида функциональной зависимости f применяются опытно-статистические и экспертные методы.

Комплексный показатель качества продукции – это показатель, характеризующий несколько ее свойств. Например, Кг коэффициент готовности

Т – наработка изделия на отказ (показатель безотказности);

Тв – среднее время восстановления (показатель ремонтопригодности), то есть Кг характеризует два свойства изделия безотказность и ремонтопригодность.

В свою очередь

Тв = То + Ту, где

То – среднее время, затрачиваемое на отыскание отказа;

Ту – среднее время, необходимое для устранения отказа.

Таким образом, ремонтопригодность – сложное свойство изделия по отношению к То и Ту. Следовательно, относительно коэффициента готовности Кг показатель Тв можно рассматривать как единичный, а относительно То и Ту как комплексный.

Интегральный показатель качества продукции – отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации или потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление.

Э – суммарный полезный эффект от эксплуатации продукции (срок полезного использования холодильника, пробег грузового автомобиля в тонно-километрах за срок службы до капитального ремонта и т. д.);

Зс – суммарные затраты на создание продукции (разработка, изготовление, монтаж и другие единовременные затраты);

Зэ – суммарные эксплуатационные затраты (техническое обслуживание, ремонт и другие текущие затраты);

1/И – удельные затраты на единицу эффекта.

Среди показателей качества имеются такие, которые невозможно выразить численными значениями (оттенки, запах, тембр и т. д.). Они определяются при помощи органов чувств (органолептически) и называются сенсорной характеристикой.

Оценка уровня качества продукции может производиться дифференциальным или комплексным методами. При применении дифференциального метода производится сопоставление единичных показателей качества новой продукции с идентичными базовыми показателями качества, а при комплексном – фактических комплексных показателей с базовыми комплексными показателями.

Числовые значения показателей качества устанавливаются с помощью объективных и субъективных методов. Объективные методы: измерительный, регистрационный и расчетный. Субъективные методы: органолептический, социологический и экспертный. Объективные методы базируются на применении технических измерительных средств, регистрации, подсчете событий, выполнении вычислений. Основа субъективных методов – анализ восприятия органов чувств человека, сбор и учет различных мнений, решения, принимаемые группой специалистов-экспертов.

ГОСТ 22851-77 устанавливает следующую номенклатуру основных 10 групп показателей качества по характеризуемым ими свойствам продукции:

1. Показатели назначения характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область ее применения.

В эту группу входят:

а) классификационные показатели, устанавливающие принадлежность изделий к классификационной группировке (классы автомобилей, точности приборов и т. д.);

б) функциональные (эксплуатационные), характеризующие полезный результат от эксплуатации изделий (быстродействие компьютера, производительность стана, точность измерительного прибора и т. д.);

в) конструктивные, дающие точное представление об основных проектно-конструкторских решениях изделий (двигатели дизельные, бензиновые, электрические и т. д.);

г) показатели состава и структуры, определяющие содержание в продукции химических элементов, их соединений (процентное содержание серы и золы в коксе и т. д.). Показатели этой группы играют основную роль в оценке уровня качества, они часто используются как критерии оптимизации и применяются совместно с другими видами показателей.

2. Показатели надежности характеризуют свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.

Безотказность – свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторого времени или наработки.

Долговечность – свойство изделия сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность – способность продукции подвергаться ремонту.

Сохраняемость – свойство изделий и продуктов сохранять исправное и пригодное к потреблению состояние в течение установленного в технической документации срока хранения и транспортирования, а также после него.

Например, показатели транспортабельности характеризуют приспособленность продукции к транспортированию, не сопровождающемуся ее использованием или потреблением. Определяются экспериментальным, расчетным или экспертным методами. Например, показатель пригодности продукции к сохранению потребительских свойств при перевозках отражен в нормах естественной убыли для отдельных видов продукции (стекло, цемент и т. д.).

Кд – доля продукции, сохраняющая в заданных пределах свои первоначальные свойства за время перевозок, %;

Qп – количество продукции, погружаемое в транспортное средство;

Qв – количество выгруженной продукции, сохранившей значения показателей качества в допустимых пределах.

3. Эргономические показатели характеризуют систему «человек – изделие» и учитывают комплекс свойств человека, проявляющихся в производственных и бытовых процессах. К ним относятся гигиенические (освещенность, температура, давление, влажность), антропометрические (одежда, обувь, мебель, пульты управления) и психофизиологические (скоростные и силовые возможности, пороги слуха, зрения и т. п.).

Психофизиологические характеризуют приспособленность изделия к органам чувств человека.

Психологические характеризуют возможность восприятия и обработки различной информации.

Физиологические характеризуют допустимые физические нагрузки на различные органы человека.

4. Эстетические показатели характеризуют информационную выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения, стабильность товарного вида (характеристики художественных стилей, оттенков, запахов, гармоничности и т. д.).

5. Показатели технологичности характеризуют свойства продукции, обусловливающие оптимальное распределение затрат материалов, времени и средств труда при технической подготовке производства, изготовлении и эксплуатации продукции. Это показатели трудоемкости, материало и фондоемкости, себестоимости изделий. Исчисляются как общие (суммарные), так и структурные, удельные, сравнительные или относительные показатели. Относительные показатели – это, например: