Страница:

Наиболее тягостно абсолютное молчание всех наших научных исследований, направленных на разрешение вопросов относительно значения и области всего проявления. Чем внимательнее мы наблюдаем, тем более бесцельным и глупым оно представляется. Представление вокруг, очевидно, приобретает значение лишь в связи с разумом, созерцающим его. Но то, что наука говорит нам об этом отношении, есть чистейшей воды абсурд: якобы разум был произведен тем самым проявлением, которое тот сейчас наблюдает и которое сгинет вместе с ним, когда в конце концов остынет солнце, и Земля превратится в пустыню изо льда и снега.

Разрешите сказать пару слов о пресловутом атеизме науки, который, конечно же, идет под тем же заголовком. Науку снова и снова упрекают в этом, но без каких-либо на то оснований. Никакой личный бог не может быть частью модели мира, которая стала доступной лишь за счет изъятия из нее всего личного. Известно, что опыт общения с Богом – такое же реальное явление, как непосредственное чувственное восприятие или ощущение собственной индивидуальности. Подобно им, ему нет места в пространственно-временной картине. Я не нахожу Бога где-либо в пространстве и времени – так говорит честный натуралист. И за это он получает обвинения в свой адрес от того, в чьем катехизисе записано: Бог есть дух.

Глава V

Разрешите сказать пару слов о пресловутом атеизме науки, который, конечно же, идет под тем же заголовком. Науку снова и снова упрекают в этом, но без каких-либо на то оснований. Никакой личный бог не может быть частью модели мира, которая стала доступной лишь за счет изъятия из нее всего личного. Известно, что опыт общения с Богом – такое же реальное явление, как непосредственное чувственное восприятие или ощущение собственной индивидуальности. Подобно им, ему нет места в пространственно-временной картине. Я не нахожу Бога где-либо в пространстве и времени – так говорит честный натуралист. И за это он получает обвинения в свой адрес от того, в чьем катехизисе записано: Бог есть дух.

Глава V

Наука и религия

Может ли наука снизойти до вопросов религии? Могут ли результаты научных исследований принести пользу в выработке разумного и убедительного отношения к тем горящим вопросам, которые рано или поздно одолевают каждого? Некоторые из нас, в частности, здоровая и счастливая молодежь, успешно задвигают их на долгое время; другие, находящиеся в почтенном возрасте, утешились тем, что ответов не существует и оставили всякие попытки их поиска, в то время как иных всю жизнь преследует странность, загадочность нашего интеллекта, преследуют серьезные страхи, вызванные освященным веками популярным суеверием. Я главным образом имею в виду вопросы, связанные с «миром иным», с «жизнью после смерти» и всем, что с ними связано. Пожалуйста заметьте, что я, безусловно, не стану пытаться дать ответы на эти вопросы, однако ж попытаюсь ответить на гораздо более скромный вопрос о том, может ли наука дать какую-либо информацию о них или помочь нашим – для большинства неизбежным – размышлениям о них.

Начнем с того, что очень примитивным образом определенно может и уже помогла без особого шума. Я вспоминаю старые печатные издания, – географические карты мира, насколько я понимаю – на которых изображены ад, чистилище и рай, первый из которых расположен под землей, а последний высоко в небе. Подобное представление не являлось чистой аллегорией (как это было в более поздний период, например, на знаменитой картине Дюрера Все святые; оно свидетельствует о вере, бытовавшей в то время. Сегодня ни одна церковь не требует от правоверных подобной материалистической интерпретации своих догм, более того, она серьезно осудит такое отношение. Этому прогрессу определенно способствовало познание внутреннего устройства нашей планеты (хоть и скудное), природы вулканов, состава атмосферы, вероятной истории солнечной системы и структуры галактик и вселенной. Ни один культурно образованный человек не стал бы искать эти догматические вымыслы в какой-либо области части пространства, доступной нам для исследований, более того, осмелюсь сказать, что и в областях пространства, недоступных для исследований, он бы придал им, даже будучи уверенным в их реальности, духовный статус. Не стану утверждать, что в случае людей глубоко религиозных подобное озарение произойдет не раньше, чем вышеуказанные открытия науки, но они определенно принесли пользу в искоренении материалистического суеверия в этих вопросах.

Впрочем, все это относится к достаточно примитивному состоянию разума. Существуют вопросы более интересные. Наиболее важным является вклад науки в разрешение сложных вопросов типа «Кто мы на самом деле? Откуда я и куда иду?» – или, по крайней мере, в успокоение наших умов – так вот, наиболее ценная помощь, которую нам оказала в этом наука, с моей точки зрения, это постепенная идеализация времени. Когда мы размышляем об этом, на ум обычно приходят имена трех человек, хотя многие другие, и не только ученые, внесли свой вклад, например, Блаженный Августин из Гиппона и Бётиус; тех же троих зовут Платон, Кант и Эйнштейн.

Первые двое не были учеными, но их острая преданность вопросам философии, их всепоглощающий интерес к миру произошли из науки. В случае с Платоном это была математика и геометрия («и» кажется неуместным союзом сегодня, но, думаю, в то время было по-другому). Что наделило работу всей жизни Платона таким непревзойденным отличием, что по прошествии более двух тысяч лет она продолжает сиять неослабевающим блеском? Насколько нам известно, ему не принадлежат какие-то великие открытия, связанные с числами или геометрическими фигурами. Его представления о материальном мире физики и жизни одновременно и великолепны, и несовершенны, они уступают представлениям других (мудрецам от Фалеса до Демокрита), живших до него (некоторые более чем на сто лет раньше); по части знаний о природе его сильно превзошел Аристотель, его ученик, и Теофраст. На всех, за исключением ревностных поклонников, длинные фрагменты его диалогов производят впечатление беспричинного словоплетения, нежелания определить значение слова в расчете на то, что слово само проявит свое содержимое, если его использовать достаточно долго. Его социально-политическая Утопия, которая провалилась и подвергла Платона смертельной опасности, когда тот попытался реализовать ее на практике, находит в наши дни немного поклонников, которые видели нечто подобное. Так что же сделало его знаменитым?

По-моему, то, что он был первым, кто занялся рассмотрением идеи существования вне времени, и подчеркивал – вопреки здравому смыслу – ее реальность, более реальную, чем наше фактическое существование; это, говорил он, не что иное, как тень первого, из которого заимствуется вся воспринимаемая реальность. Я говорю о теории форм (идей). Каким образом она появилась? Нет сомнения в том, что толчком послужило знакомство Платона с учениями Парменида и элеатов. Но также очевидно и то, что у самого Платона была конгениальная жилка – событие, находящееся точно на линии его собственного красивого сравнения, заключающегося в том, что обучение путем рассуждения имеет характер припоминания знания, известного ранее, но латентного в данный момент, а не открытия совершенно новых истин.

Однако, парменидово извечное, вездесущее и неизменное Единое получает в разуме Платона мощное развитие и превращается в Мир Идей, обращенный к воображению, хотя, по необходимости, остающийся загадкой. Но мысль эта, я полагаю, возникла из вполне реального опыта: открытия в мире чисел и геометрических фигур повергли Платона в восхищение и благоговейный трепет – как многих после него и пифагорейцев ранее. Он осознал и глубоко впитал разумом природу этих открытий, то, что они раскрываются путем чистых логических рассуждений, что знакомит нас с истинными отношениями, истинность которых не только неопровержима, но и очевидна во веки веков; отношения были и останутся истинными независимо от нашего к ним интереса. Математическая истина находится вне времени, она не возникает тогда, когда мы ее открываем. При этом ее открытие остается вполне реальным событием, это можно сравнить с эмоциями, возникающими при получении от феи великого дара.

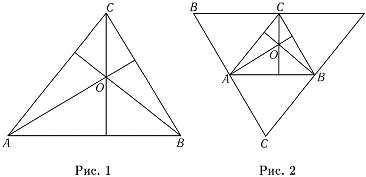

Высоты треугольника (ABC) пересекаются в точке (О). (Высота – это перпендикуляр, опущенный из вершины на противолежащую сторону или на ее продолжение). На первый взгляд непонятно, с чего им пересекаться в одной точке; три произвольные прямые не пересекаются, они обычно образуют треугольник. Проведем через каждую вершину прямую, параллельную противолежащей стороне, в результате чего получим больший треугольник А’В’С'. Он состоит из четырех конгруэнтных треугольников. Высоты ABC в большем треугольнике являются перпендикулярами, восстановленными в серединах сторон, их «линиями симметрии». Перпендикуляр, восстановленный в точке С, должен содержать все точки, удаленные на одинаковое расстояние от точек А’ и В’; перпендикуляр, восстановленный в точке B, должен содержать все точки, удаленные на одинаковое расстояние от точек А’ и С’. Следовательно, точка, в которой пересекаются эти перпендикуляры, удалена на равные расстояния от всех трех вершин А’, В’, С’ и, следовательно, должна лежать на перпендикуляре, восстановленном в т. А, поскольку он содержит все точки, равноудаленные от точек В’ и С’. Q.E.D[29].

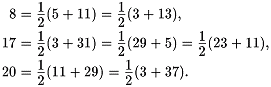

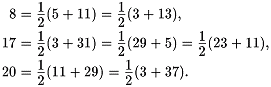

Каждое целое число, за исключением 1 и 2, «лежит в середине» двух простых чисел, то есть является их средним арифметическим; например

Как видите, обычно имеется более одного решения. Теорема носит имя Гольдбаха и считается истинной, хотя и не была доказана.

Как видите, обычно имеется более одного решения. Теорема носит имя Гольдбаха и считается истинной, хотя и не была доказана.

Складывая последовательно нечетные числа, когда сначала имеем 1, затем 1 + 3 = 4, затем 1+3 + 5 = 9, затем 1 + 3 + 5 + 7 = 16, вы всегда получите квадрат числа, более того, таким образом вы получите все квадраты числа нечетных чисел, входящих в сумму. Чтобы понять общность этого отношения, можно заменить в сумме слагаемые каждой пары, члены которой равноудалены от середины (т.е. первый и последний, второй и предпоследний и т.д.) их средним арифметическим, которое, очевидно, равно числу слагаемых; итак, для последнего из вышеприведенных примеров имеем: 4 + 4 + 4 + 4 = 4×4.

Обратимся теперь к Канту. Общепринято считать, что он учил идеальности пространства и времени, и что это было фундаментальным, если не самым фундаментальным, аспектом его учения. Как и большую часть учения Канта, его нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, но интерес к предмету от этого не пропадает (скорее, повышается: при возможности доказательства его истинности или ложности случай был бы тривиальным). Смысл заключается в том, что протяженность в пространстве и происхождение в строго определенном порядке (в терминах «до» и «после») не является качеством воспринимаемого мира, а относится к воспринимающему разуму, который, во всяком случае, в настоящей ситуации, не может не зарегистрировать все, что ему предлагается, по этим двум индексам: пространству и времени. Это не означает, что разум постигает схемы-очередности, невзирая на какой бы то ни было опыт или до получения оного, это означает, что разум не может не развить их и применить к опыту при представившейся возможности, и, в частности, то, что этот факт не доказывает (или не предполагает), что пространство и время являются схемой-очередностью, неразрывно связанной с той самой «вещью в себе», которая, как считают некоторые, является причиной нашего опыта.

Несложно привести пример, показывающий, что все это вздор. Ни один человек не сможет отличить мир его собственных восприятий от мира вещей, их вызывающих, поскольку вне зависимости от того, насколько глубоко его знание обо всем этом, все это происходит лишь один раз, не два. Дублирование является аллегорией, вызванной в основном коммуникацией с другими человеческими существами и даже с животными; это говорит о том, что их восприятия в той же самой ситуации очень похожи на его собственные за исключением незначительных отличий в точке зрения – в буквальном смысле «точке проекции». Но, даже предположив, что это вынуждает нас считать объективно существующий мир причиной наших восприятий, как поступает большинство, каким же, интересно, образом мы придем к заключению, что общая черта всего нашего опыта обусловлена конституцией разума, а не качеством, присущим всем этим объективно существующим вещам? Как принято считать, наши чувственные восприятия составляют наше единственное знание вещей. Этот объективный мир остается гипотезой, однако гипотезой естественной. Если мы принимаем ее, неужели самым естественным делом не будет приписать этому внешнему миру, а не нам, все те характеристики, которые обнаруживаются в нем нашими чувственными восприятиями?

Однако высочайшая важность утверждения Канта заключается не в справедливом распределении ролей разума и его объекта – мира – в процессе того, как «разум получает представление о мире», поскольку, как я только что указал, их разделение навряд ли возможно. Великим делом является получение представления о том, что эта одна вещь – разум или мир – вполне может иметь другие формы проявления, которые мы не способны уловить и которые не подразумевают понятий пространства и времени. Это означает внушительное освобождение от нашего застарелого предрассудка. Вероятно, существуют другие формы проявления, отличные от пространственно-временных. По-моему, первым, кто вычитал это у Канта, был Шопенгауэр. Это освобождение открывает путь к вере, в религиозном смысле, когда отсутствуют постоянные конфликты с ясными результатами, которые отражают мир таким, каким мы его знаем, и простой мыслью, выраженной предельно четким образом. Например, – наиболее яркий пример – опыт, насколько мы его знаем, ясно навязывает убеждение, что он не может пережить разрушение тела, с жизнью которого, насколько мы знаем жизнь, он неразрывно связан. Так что же, после этой жизни ничего нет? Нет. Опыт, отличный от того, который мы знаем, не обязательно должен иметь место в пространстве и времени. Но в порядке появления, когда время не играет роли, понятие «после» не имеет смысла. Чистые размышления не могут, конечно же, дать нам гарантию того, что нечто подобное существует. Но они могут снять явные ограничения, препятствующие пониманию возможности этого. Вот что явилось результатом анализа Канта, и в этом, по моему, заключается его философская значимость.

Теперь я перехожу к разговору об Эйнштейне в том же контексте. Отношение Канта к науке было невероятно наивным, и вы согласитесь с этим, если перевернете страницы его Метафизических основ науки (Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft). Он принял физическую науку в той форме, какой та достигла в его время (1724–1804), как нечто более или менее окончательное и занялся философским объяснением ее утверждений. Этот случай с великим гением должен послужить предупреждением философам. Он показал, что пространство обязательно должно быть бесконечным и был твердо убежден в том, что человеческому разуму свойственно наделять его геометрическими свойствами, сформулированными Евклидом. В этом евклидовом пространстве двигался моллюск материи, то есть менял свою конфигурацию с течением времени. Для Канта, как для любого физика того времени, время и пространство представлялись двумя совершенно разными концепциями, поэтому он без колебаний назвал первое формой нашей внешней интуиции, второе – формой внутренней интуиции (Anschauung). Осознание того, что евклидово бесконечное пространство – не обязательный способ воззрения на мир нашего опыта, и что пространство и время лучше рассматривать как единый четырехмерный континуум, казалось, разнесло вдребезги основы Канта – однако же на самом деле не причинило вреда более ценной части его философии.

Осознание этого выпало на долю Эйнштейна (и некоторых других: Лоренца, Пуанкаре, Минковского, например). Большое влияние, которое оказали их открытия на философов, людей с улицы и салонных дам, обусловлено тем фактом, который они вывели на первый план: даже в области нашего опыта пространственно-временные отношения гораздо сложнее, чем полагал Кант, следуя в этом отношении всем предшествующим физикам, людям с улицы и салонным дамам.

Наиболее сильное влияние новый взгляд оказал на существовавшее понятие времени. Время – это понятие о «до» и «после». Новое отношение произрастает из следующих двух корней:

(1) Понятие «до и после» основано на отношении «причина и следствие». Нам известно, или, по крайней мере, имеется представление, о том, что событие А может вызывать или, по крайней мере, модифицировать событие В, таким образом, если не произошло А, то не произошло и В (по крайней мере, не модифицировалось известным образом). Например, когда взрывается снаряд, он убивает человека, сидящего на нем; более того, взрыв слышен в удаленных местах. Убийство происходит синхронно со взрывом, до удаленных мест звук доходит позднее; но, определенно, ни одно из событий не может случиться раньше. Это базовое понятие; естественно, согласно именно ему мы каждый день решаем вопрос о том, какое из событий наступило позже или, по крайней мере, не раньше. Это различие всецело основано на той идее, что следствие не может предшествовать причине. Если у нас имеются основания полагать, что В было вызвано А, или что оно по крайней мере проявляет малейшие признаки А, и даже если (на основании каких-то косвенных улик) можно судить о наличии малейших признаков этого, то делается заключение, что В произошло определенно не раньше А.

(2) Имейте это в виду. Второй корень – это экспериментальное свидетельство того, что следствия не распространяются с произвольно высокой скоростью. Существует верхний предел, который по воле случая равен скорости света в пустом пространстве. По человеческим меркам это очень высокая скорость – облететь земной шар по экватору на этой скорости можно семь раз в секунду. Очень высокая скорость, но, тем не менее, конечная; обозначим ее с. Договоримся считать это фундаментальным фактом природы. Отсюда следует, что вышеуказанная дискриминация на «до и после» или «раньше и позже» (основанная на причинно-следственном отношении) не обладает универсальной применимостью, в некоторых случаях она не работает. Это нелегко объяснить, пользуясь нематематическим языком. Не то чтобы математическая схема была настолько сложной. Дело в том, что повседневный язык вреден в том смысле, что он насквозь пропитан понятием времени – невозможно использовать глагол (verbum, нем. Zeitwort), не придав ему ту или иную временную форму.

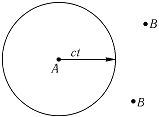

Изложим простейшее, но, как выяснится позже, не вполне адекватное рассмотрение вопроса. Дано событие А. Рассмотрим в более поздний момент времени событие B, лежащее за пределами сферы радиуса ct с центром в точке А. Отсюда В не может проявлять каких-либо «признаков» А; А, соответственно, не может проявлять каких-либо «признаков» В. Итак, наш критерий рухнул. Средствами языка мы определили В как более позднее событие. Но вправе ли мы так поступать, если критерий не соблюдается ни в одном из направлений?

Рассмотрим в более ранний момент времени (на величину t) событие В’, лежащее также за пределами той самой сферы. В этом случае, как и в предыдущем, признак В’ не мог достичь А, равно как и признак А не мог достичь В’.

Таким образом, в обоих случаях имеет место одно и то же отношение взаимного невмешательства. Между классами В и В’ нет концептуальной разницы в плане причинно-следственной связи с А. Поэтому если мы желаем сделать это отношение, а не лингвистическое предубеждение, базой для «до и после», то надо сказать, что В и В’ образуют один класс событий, происшедших ни раньше, ни позже А. Область пространства-времени, занимаемая этим классом, носит название области «потенциальной одновременности» (по отношению к событию А).Используется такое выражение потому, что всегда можно выбрать систему пространства-времени таким образом, что А будет одновременным с выбранным конкретным В или конкретным В’. Это открытие было сделано Эйнштейном в 1905 г. и получило название «Специальная теория относительности».

Теперь все эти вещи стали вполне конкретной реальностью для нас, физиков, мы их используем ежедневно точно так же, как пользуемся таблицей умножения или теоремой Пифагора о прямоугольных треугольниках. Иногда я задумываюсь, почему это произвело такой резонанс и в среде обычной публики, и в среде философов. Мне кажется, что причиной послужило свержение с престола времени – жестокого тирана, навязанного нам извне, освобождение от нерушимого закона «до и после». Ибо, воистину, время – наш самый жестокий хозяин, непреклонно отмеряющий каждому из нас по 70–80 лет, как записано в пятикнижии. Возможность поиграть с программой такого хозяина, казавшейся доселе нерушимой, поиграть, пусть даже в очень жестких рамках, представляется большим облегчением; кажется, что эта возможность поощряет самую мысль о том, что все «расписание», возможно, не настолько серьезно, как кажется на первый взгляд. И это религиозная мысль, нет, надо сказать, это самая что ни на есть религиозная мысль[30].

Эйнштейн – как вы иногда слышите – не опроверг глубокие мысли Канта относительно идеализации пространства и времени; наоборот, он сделал большой шаг по пути к ее завершению.

Я говорил о влиянии Платона, Канта и Эйнштейна на философское и религиозное мировоззрение. Так вот, между Кантом и Эйнштейном, примерно за поколение до последнего, физическая наука стала свидетелем важного события, которое, как могло показаться, было рассчитано на возбуждение интереса философов, людей с улицы и салонных дам в такой же степени, как теория относительности, если не в большей. Причина того, что этого не случилось, кроется, по-моему, в том, что этот поворот мысли еще более сложен для понимания, и поэтому людей в этих трех категориях, уловивших суть, можно было пересчитать по пальцам – в лучшем случае это были философы. Событие это связано с именами американца Уилларда Гиббса и австрийца Людвига Больцмана. Об этом следует написать.

За очень редким исключением (что является настоящим исключением) ход событий в природе необратим. Если мы попытаемся представить временную последовательность явлений, в точности противоположную наблюдаемой в природе – как прокручиваемую в обратном направлении кинопленку – такая вот обращенная последовательность, будучи легко представимой, практически всегда окажется грубо противоречащей хорошо известным законам физической науки.

Общая «направленность» всего происходящего получила объяснение с помощью механической или статистической теории тепла, что должным образом приветствовалось как наиболее заметное достижение этой теории. Я не могу вдаваться здесь в подробности этой физической теории, но в этом нет надобности для понимания сути. Теория была бы слишком примитивной, если бы утверждала, что необратимость является неотъемлемым свойством микромеханизма атомов и молекул. Она бы недалеко ушла от множества средневековых объяснений типа: огонь горяч в силу своего огненного характера. Нет. Согласно Больцману, мы имеем дело с естественным стремлением любого упорядоченного состояния самопроизвольно перейти в менее упорядоченное, но не наоборот. Рассмотрим в качестве примера колоду игральных карт, которую вы аккуратно отсортировали следующим образом: 7, 8, 9, 10, валет, дама, король, туз червей, то же самое в бубновой масти и т.д. Если эту хорошо упорядоченную колоду перетасовать один, два, три раза, она постепенно перейдет в случайное состояние. Но это не является врожденным свойством процесса тасования. Когда дан получившийся неупорядоченный набор, вполне можно представить, что процесс тасования нейтрализует следствие первого тасования и восстановит порядок. И все же все будут ожидать развития событий согласно первому сценарию, согласно второму – никто, ибо ждать придется довольно долго.

Вот в чем суть объяснения однонаправленного характера всех природных явлений (включая, конечно же, процесс жизни организма от рождения до смерти), предложенного Больцманом. Его главное достоинство заключается в том, что «стрела времени» (как ее назвал Эддингтон) не вводится в механизмы взаимодействия, представленные в нашем примере механическим актом тасования. Этот акт, этот механизм пока что не имеет понятия о прошлом и будущем, сам по себе он полностью обратим, «стрела» же – то самое понятие о прошлом и будущем – появляется из статистических соображений. В нашем примере с картами фокус в том, что существует лишь одно (или очень мало) упорядоченное расположение карт, в то время как неупорядоченным счет идет на миллиарды миллиардов.

Тем не менее, теория снова и снова подвергается нападкам, иногда со стороны очень умных людей. Нападки сводятся к следующему: теория нездорова с точки зрения логики. Поскольку, как утверждается, если основные механизмы не различают два направления хода времени и работают абсолютно симметрично в этом отношении, каким образом результатом их совместной работы является поведение всего в целом, сильно смещенное в одном направлении? Все, что выполняется в одном направлении, должно так же хорошо выполняться и в другом.

Если этот аргумент правомочен, то он, по-видимому, представляет собой смертный приговор теории, так как нацелен на ту самую точку, которая считается основным ее достоинством: вывод необратимых событий из обратимых основных механизмов.

Аргумент совершенно правомочен, но, тем не менее, фатальным не является. Аргумент логичен в том, что касается утверждения об эквивалентности протекания процессов в противоположных направлениях времени, которое с самого начала считается совершенно симметричной переменной. Но нельзя сразу же делать вывод о том, что это справедливо в обоих направлениях. Осторожно подбирая слова, следует сказать, что в произвольном частном случае процесс протекает либо в одном, либо в другом направлении. К этому следует добавить: в частном случае мира, как мы его знаем, его «истощение» (термин, употребляемый время от времени) происходит в одном направлении, которое мы называем направлением из прошлого в будущее. Другими словами, статистической теории тепла необходимо дать возможность самостоятельно определить, в каком направлении течет время. (Это имеет исключительно важные последствия для методологии физика. Он никогда не должен вводить то, что независимо определяет направление стрелы времени, так как в противном случае красивое строение Больцмана рушится.)

Начнем с того, что очень примитивным образом определенно может и уже помогла без особого шума. Я вспоминаю старые печатные издания, – географические карты мира, насколько я понимаю – на которых изображены ад, чистилище и рай, первый из которых расположен под землей, а последний высоко в небе. Подобное представление не являлось чистой аллегорией (как это было в более поздний период, например, на знаменитой картине Дюрера Все святые; оно свидетельствует о вере, бытовавшей в то время. Сегодня ни одна церковь не требует от правоверных подобной материалистической интерпретации своих догм, более того, она серьезно осудит такое отношение. Этому прогрессу определенно способствовало познание внутреннего устройства нашей планеты (хоть и скудное), природы вулканов, состава атмосферы, вероятной истории солнечной системы и структуры галактик и вселенной. Ни один культурно образованный человек не стал бы искать эти догматические вымыслы в какой-либо области части пространства, доступной нам для исследований, более того, осмелюсь сказать, что и в областях пространства, недоступных для исследований, он бы придал им, даже будучи уверенным в их реальности, духовный статус. Не стану утверждать, что в случае людей глубоко религиозных подобное озарение произойдет не раньше, чем вышеуказанные открытия науки, но они определенно принесли пользу в искоренении материалистического суеверия в этих вопросах.

Впрочем, все это относится к достаточно примитивному состоянию разума. Существуют вопросы более интересные. Наиболее важным является вклад науки в разрешение сложных вопросов типа «Кто мы на самом деле? Откуда я и куда иду?» – или, по крайней мере, в успокоение наших умов – так вот, наиболее ценная помощь, которую нам оказала в этом наука, с моей точки зрения, это постепенная идеализация времени. Когда мы размышляем об этом, на ум обычно приходят имена трех человек, хотя многие другие, и не только ученые, внесли свой вклад, например, Блаженный Августин из Гиппона и Бётиус; тех же троих зовут Платон, Кант и Эйнштейн.

Первые двое не были учеными, но их острая преданность вопросам философии, их всепоглощающий интерес к миру произошли из науки. В случае с Платоном это была математика и геометрия («и» кажется неуместным союзом сегодня, но, думаю, в то время было по-другому). Что наделило работу всей жизни Платона таким непревзойденным отличием, что по прошествии более двух тысяч лет она продолжает сиять неослабевающим блеском? Насколько нам известно, ему не принадлежат какие-то великие открытия, связанные с числами или геометрическими фигурами. Его представления о материальном мире физики и жизни одновременно и великолепны, и несовершенны, они уступают представлениям других (мудрецам от Фалеса до Демокрита), живших до него (некоторые более чем на сто лет раньше); по части знаний о природе его сильно превзошел Аристотель, его ученик, и Теофраст. На всех, за исключением ревностных поклонников, длинные фрагменты его диалогов производят впечатление беспричинного словоплетения, нежелания определить значение слова в расчете на то, что слово само проявит свое содержимое, если его использовать достаточно долго. Его социально-политическая Утопия, которая провалилась и подвергла Платона смертельной опасности, когда тот попытался реализовать ее на практике, находит в наши дни немного поклонников, которые видели нечто подобное. Так что же сделало его знаменитым?

По-моему, то, что он был первым, кто занялся рассмотрением идеи существования вне времени, и подчеркивал – вопреки здравому смыслу – ее реальность, более реальную, чем наше фактическое существование; это, говорил он, не что иное, как тень первого, из которого заимствуется вся воспринимаемая реальность. Я говорю о теории форм (идей). Каким образом она появилась? Нет сомнения в том, что толчком послужило знакомство Платона с учениями Парменида и элеатов. Но также очевидно и то, что у самого Платона была конгениальная жилка – событие, находящееся точно на линии его собственного красивого сравнения, заключающегося в том, что обучение путем рассуждения имеет характер припоминания знания, известного ранее, но латентного в данный момент, а не открытия совершенно новых истин.

Однако, парменидово извечное, вездесущее и неизменное Единое получает в разуме Платона мощное развитие и превращается в Мир Идей, обращенный к воображению, хотя, по необходимости, остающийся загадкой. Но мысль эта, я полагаю, возникла из вполне реального опыта: открытия в мире чисел и геометрических фигур повергли Платона в восхищение и благоговейный трепет – как многих после него и пифагорейцев ранее. Он осознал и глубоко впитал разумом природу этих открытий, то, что они раскрываются путем чистых логических рассуждений, что знакомит нас с истинными отношениями, истинность которых не только неопровержима, но и очевидна во веки веков; отношения были и останутся истинными независимо от нашего к ним интереса. Математическая истина находится вне времени, она не возникает тогда, когда мы ее открываем. При этом ее открытие остается вполне реальным событием, это можно сравнить с эмоциями, возникающими при получении от феи великого дара.

Высоты треугольника (ABC) пересекаются в точке (О). (Высота – это перпендикуляр, опущенный из вершины на противолежащую сторону или на ее продолжение). На первый взгляд непонятно, с чего им пересекаться в одной точке; три произвольные прямые не пересекаются, они обычно образуют треугольник. Проведем через каждую вершину прямую, параллельную противолежащей стороне, в результате чего получим больший треугольник А’В’С'. Он состоит из четырех конгруэнтных треугольников. Высоты ABC в большем треугольнике являются перпендикулярами, восстановленными в серединах сторон, их «линиями симметрии». Перпендикуляр, восстановленный в точке С, должен содержать все точки, удаленные на одинаковое расстояние от точек А’ и В’; перпендикуляр, восстановленный в точке B, должен содержать все точки, удаленные на одинаковое расстояние от точек А’ и С’. Следовательно, точка, в которой пересекаются эти перпендикуляры, удалена на равные расстояния от всех трех вершин А’, В’, С’ и, следовательно, должна лежать на перпендикуляре, восстановленном в т. А, поскольку он содержит все точки, равноудаленные от точек В’ и С’. Q.E.D[29].

Каждое целое число, за исключением 1 и 2, «лежит в середине» двух простых чисел, то есть является их средним арифметическим; например

Складывая последовательно нечетные числа, когда сначала имеем 1, затем 1 + 3 = 4, затем 1+3 + 5 = 9, затем 1 + 3 + 5 + 7 = 16, вы всегда получите квадрат числа, более того, таким образом вы получите все квадраты числа нечетных чисел, входящих в сумму. Чтобы понять общность этого отношения, можно заменить в сумме слагаемые каждой пары, члены которой равноудалены от середины (т.е. первый и последний, второй и предпоследний и т.д.) их средним арифметическим, которое, очевидно, равно числу слагаемых; итак, для последнего из вышеприведенных примеров имеем: 4 + 4 + 4 + 4 = 4×4.

Обратимся теперь к Канту. Общепринято считать, что он учил идеальности пространства и времени, и что это было фундаментальным, если не самым фундаментальным, аспектом его учения. Как и большую часть учения Канта, его нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, но интерес к предмету от этого не пропадает (скорее, повышается: при возможности доказательства его истинности или ложности случай был бы тривиальным). Смысл заключается в том, что протяженность в пространстве и происхождение в строго определенном порядке (в терминах «до» и «после») не является качеством воспринимаемого мира, а относится к воспринимающему разуму, который, во всяком случае, в настоящей ситуации, не может не зарегистрировать все, что ему предлагается, по этим двум индексам: пространству и времени. Это не означает, что разум постигает схемы-очередности, невзирая на какой бы то ни было опыт или до получения оного, это означает, что разум не может не развить их и применить к опыту при представившейся возможности, и, в частности, то, что этот факт не доказывает (или не предполагает), что пространство и время являются схемой-очередностью, неразрывно связанной с той самой «вещью в себе», которая, как считают некоторые, является причиной нашего опыта.

Несложно привести пример, показывающий, что все это вздор. Ни один человек не сможет отличить мир его собственных восприятий от мира вещей, их вызывающих, поскольку вне зависимости от того, насколько глубоко его знание обо всем этом, все это происходит лишь один раз, не два. Дублирование является аллегорией, вызванной в основном коммуникацией с другими человеческими существами и даже с животными; это говорит о том, что их восприятия в той же самой ситуации очень похожи на его собственные за исключением незначительных отличий в точке зрения – в буквальном смысле «точке проекции». Но, даже предположив, что это вынуждает нас считать объективно существующий мир причиной наших восприятий, как поступает большинство, каким же, интересно, образом мы придем к заключению, что общая черта всего нашего опыта обусловлена конституцией разума, а не качеством, присущим всем этим объективно существующим вещам? Как принято считать, наши чувственные восприятия составляют наше единственное знание вещей. Этот объективный мир остается гипотезой, однако гипотезой естественной. Если мы принимаем ее, неужели самым естественным делом не будет приписать этому внешнему миру, а не нам, все те характеристики, которые обнаруживаются в нем нашими чувственными восприятиями?

Однако высочайшая важность утверждения Канта заключается не в справедливом распределении ролей разума и его объекта – мира – в процессе того, как «разум получает представление о мире», поскольку, как я только что указал, их разделение навряд ли возможно. Великим делом является получение представления о том, что эта одна вещь – разум или мир – вполне может иметь другие формы проявления, которые мы не способны уловить и которые не подразумевают понятий пространства и времени. Это означает внушительное освобождение от нашего застарелого предрассудка. Вероятно, существуют другие формы проявления, отличные от пространственно-временных. По-моему, первым, кто вычитал это у Канта, был Шопенгауэр. Это освобождение открывает путь к вере, в религиозном смысле, когда отсутствуют постоянные конфликты с ясными результатами, которые отражают мир таким, каким мы его знаем, и простой мыслью, выраженной предельно четким образом. Например, – наиболее яркий пример – опыт, насколько мы его знаем, ясно навязывает убеждение, что он не может пережить разрушение тела, с жизнью которого, насколько мы знаем жизнь, он неразрывно связан. Так что же, после этой жизни ничего нет? Нет. Опыт, отличный от того, который мы знаем, не обязательно должен иметь место в пространстве и времени. Но в порядке появления, когда время не играет роли, понятие «после» не имеет смысла. Чистые размышления не могут, конечно же, дать нам гарантию того, что нечто подобное существует. Но они могут снять явные ограничения, препятствующие пониманию возможности этого. Вот что явилось результатом анализа Канта, и в этом, по моему, заключается его философская значимость.

Теперь я перехожу к разговору об Эйнштейне в том же контексте. Отношение Канта к науке было невероятно наивным, и вы согласитесь с этим, если перевернете страницы его Метафизических основ науки (Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft). Он принял физическую науку в той форме, какой та достигла в его время (1724–1804), как нечто более или менее окончательное и занялся философским объяснением ее утверждений. Этот случай с великим гением должен послужить предупреждением философам. Он показал, что пространство обязательно должно быть бесконечным и был твердо убежден в том, что человеческому разуму свойственно наделять его геометрическими свойствами, сформулированными Евклидом. В этом евклидовом пространстве двигался моллюск материи, то есть менял свою конфигурацию с течением времени. Для Канта, как для любого физика того времени, время и пространство представлялись двумя совершенно разными концепциями, поэтому он без колебаний назвал первое формой нашей внешней интуиции, второе – формой внутренней интуиции (Anschauung). Осознание того, что евклидово бесконечное пространство – не обязательный способ воззрения на мир нашего опыта, и что пространство и время лучше рассматривать как единый четырехмерный континуум, казалось, разнесло вдребезги основы Канта – однако же на самом деле не причинило вреда более ценной части его философии.

Осознание этого выпало на долю Эйнштейна (и некоторых других: Лоренца, Пуанкаре, Минковского, например). Большое влияние, которое оказали их открытия на философов, людей с улицы и салонных дам, обусловлено тем фактом, который они вывели на первый план: даже в области нашего опыта пространственно-временные отношения гораздо сложнее, чем полагал Кант, следуя в этом отношении всем предшествующим физикам, людям с улицы и салонным дамам.

Наиболее сильное влияние новый взгляд оказал на существовавшее понятие времени. Время – это понятие о «до» и «после». Новое отношение произрастает из следующих двух корней:

(1) Понятие «до и после» основано на отношении «причина и следствие». Нам известно, или, по крайней мере, имеется представление, о том, что событие А может вызывать или, по крайней мере, модифицировать событие В, таким образом, если не произошло А, то не произошло и В (по крайней мере, не модифицировалось известным образом). Например, когда взрывается снаряд, он убивает человека, сидящего на нем; более того, взрыв слышен в удаленных местах. Убийство происходит синхронно со взрывом, до удаленных мест звук доходит позднее; но, определенно, ни одно из событий не может случиться раньше. Это базовое понятие; естественно, согласно именно ему мы каждый день решаем вопрос о том, какое из событий наступило позже или, по крайней мере, не раньше. Это различие всецело основано на той идее, что следствие не может предшествовать причине. Если у нас имеются основания полагать, что В было вызвано А, или что оно по крайней мере проявляет малейшие признаки А, и даже если (на основании каких-то косвенных улик) можно судить о наличии малейших признаков этого, то делается заключение, что В произошло определенно не раньше А.

(2) Имейте это в виду. Второй корень – это экспериментальное свидетельство того, что следствия не распространяются с произвольно высокой скоростью. Существует верхний предел, который по воле случая равен скорости света в пустом пространстве. По человеческим меркам это очень высокая скорость – облететь земной шар по экватору на этой скорости можно семь раз в секунду. Очень высокая скорость, но, тем не менее, конечная; обозначим ее с. Договоримся считать это фундаментальным фактом природы. Отсюда следует, что вышеуказанная дискриминация на «до и после» или «раньше и позже» (основанная на причинно-следственном отношении) не обладает универсальной применимостью, в некоторых случаях она не работает. Это нелегко объяснить, пользуясь нематематическим языком. Не то чтобы математическая схема была настолько сложной. Дело в том, что повседневный язык вреден в том смысле, что он насквозь пропитан понятием времени – невозможно использовать глагол (verbum, нем. Zeitwort), не придав ему ту или иную временную форму.

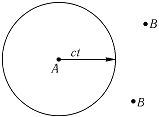

Изложим простейшее, но, как выяснится позже, не вполне адекватное рассмотрение вопроса. Дано событие А. Рассмотрим в более поздний момент времени событие B, лежащее за пределами сферы радиуса ct с центром в точке А. Отсюда В не может проявлять каких-либо «признаков» А; А, соответственно, не может проявлять каких-либо «признаков» В. Итак, наш критерий рухнул. Средствами языка мы определили В как более позднее событие. Но вправе ли мы так поступать, если критерий не соблюдается ни в одном из направлений?

Рассмотрим в более ранний момент времени (на величину t) событие В’, лежащее также за пределами той самой сферы. В этом случае, как и в предыдущем, признак В’ не мог достичь А, равно как и признак А не мог достичь В’.

Таким образом, в обоих случаях имеет место одно и то же отношение взаимного невмешательства. Между классами В и В’ нет концептуальной разницы в плане причинно-следственной связи с А. Поэтому если мы желаем сделать это отношение, а не лингвистическое предубеждение, базой для «до и после», то надо сказать, что В и В’ образуют один класс событий, происшедших ни раньше, ни позже А. Область пространства-времени, занимаемая этим классом, носит название области «потенциальной одновременности» (по отношению к событию А).Используется такое выражение потому, что всегда можно выбрать систему пространства-времени таким образом, что А будет одновременным с выбранным конкретным В или конкретным В’. Это открытие было сделано Эйнштейном в 1905 г. и получило название «Специальная теория относительности».

Теперь все эти вещи стали вполне конкретной реальностью для нас, физиков, мы их используем ежедневно точно так же, как пользуемся таблицей умножения или теоремой Пифагора о прямоугольных треугольниках. Иногда я задумываюсь, почему это произвело такой резонанс и в среде обычной публики, и в среде философов. Мне кажется, что причиной послужило свержение с престола времени – жестокого тирана, навязанного нам извне, освобождение от нерушимого закона «до и после». Ибо, воистину, время – наш самый жестокий хозяин, непреклонно отмеряющий каждому из нас по 70–80 лет, как записано в пятикнижии. Возможность поиграть с программой такого хозяина, казавшейся доселе нерушимой, поиграть, пусть даже в очень жестких рамках, представляется большим облегчением; кажется, что эта возможность поощряет самую мысль о том, что все «расписание», возможно, не настолько серьезно, как кажется на первый взгляд. И это религиозная мысль, нет, надо сказать, это самая что ни на есть религиозная мысль[30].

Эйнштейн – как вы иногда слышите – не опроверг глубокие мысли Канта относительно идеализации пространства и времени; наоборот, он сделал большой шаг по пути к ее завершению.

Я говорил о влиянии Платона, Канта и Эйнштейна на философское и религиозное мировоззрение. Так вот, между Кантом и Эйнштейном, примерно за поколение до последнего, физическая наука стала свидетелем важного события, которое, как могло показаться, было рассчитано на возбуждение интереса философов, людей с улицы и салонных дам в такой же степени, как теория относительности, если не в большей. Причина того, что этого не случилось, кроется, по-моему, в том, что этот поворот мысли еще более сложен для понимания, и поэтому людей в этих трех категориях, уловивших суть, можно было пересчитать по пальцам – в лучшем случае это были философы. Событие это связано с именами американца Уилларда Гиббса и австрийца Людвига Больцмана. Об этом следует написать.

За очень редким исключением (что является настоящим исключением) ход событий в природе необратим. Если мы попытаемся представить временную последовательность явлений, в точности противоположную наблюдаемой в природе – как прокручиваемую в обратном направлении кинопленку – такая вот обращенная последовательность, будучи легко представимой, практически всегда окажется грубо противоречащей хорошо известным законам физической науки.

Общая «направленность» всего происходящего получила объяснение с помощью механической или статистической теории тепла, что должным образом приветствовалось как наиболее заметное достижение этой теории. Я не могу вдаваться здесь в подробности этой физической теории, но в этом нет надобности для понимания сути. Теория была бы слишком примитивной, если бы утверждала, что необратимость является неотъемлемым свойством микромеханизма атомов и молекул. Она бы недалеко ушла от множества средневековых объяснений типа: огонь горяч в силу своего огненного характера. Нет. Согласно Больцману, мы имеем дело с естественным стремлением любого упорядоченного состояния самопроизвольно перейти в менее упорядоченное, но не наоборот. Рассмотрим в качестве примера колоду игральных карт, которую вы аккуратно отсортировали следующим образом: 7, 8, 9, 10, валет, дама, король, туз червей, то же самое в бубновой масти и т.д. Если эту хорошо упорядоченную колоду перетасовать один, два, три раза, она постепенно перейдет в случайное состояние. Но это не является врожденным свойством процесса тасования. Когда дан получившийся неупорядоченный набор, вполне можно представить, что процесс тасования нейтрализует следствие первого тасования и восстановит порядок. И все же все будут ожидать развития событий согласно первому сценарию, согласно второму – никто, ибо ждать придется довольно долго.

Вот в чем суть объяснения однонаправленного характера всех природных явлений (включая, конечно же, процесс жизни организма от рождения до смерти), предложенного Больцманом. Его главное достоинство заключается в том, что «стрела времени» (как ее назвал Эддингтон) не вводится в механизмы взаимодействия, представленные в нашем примере механическим актом тасования. Этот акт, этот механизм пока что не имеет понятия о прошлом и будущем, сам по себе он полностью обратим, «стрела» же – то самое понятие о прошлом и будущем – появляется из статистических соображений. В нашем примере с картами фокус в том, что существует лишь одно (или очень мало) упорядоченное расположение карт, в то время как неупорядоченным счет идет на миллиарды миллиардов.

Тем не менее, теория снова и снова подвергается нападкам, иногда со стороны очень умных людей. Нападки сводятся к следующему: теория нездорова с точки зрения логики. Поскольку, как утверждается, если основные механизмы не различают два направления хода времени и работают абсолютно симметрично в этом отношении, каким образом результатом их совместной работы является поведение всего в целом, сильно смещенное в одном направлении? Все, что выполняется в одном направлении, должно так же хорошо выполняться и в другом.

Если этот аргумент правомочен, то он, по-видимому, представляет собой смертный приговор теории, так как нацелен на ту самую точку, которая считается основным ее достоинством: вывод необратимых событий из обратимых основных механизмов.

Аргумент совершенно правомочен, но, тем не менее, фатальным не является. Аргумент логичен в том, что касается утверждения об эквивалентности протекания процессов в противоположных направлениях времени, которое с самого начала считается совершенно симметричной переменной. Но нельзя сразу же делать вывод о том, что это справедливо в обоих направлениях. Осторожно подбирая слова, следует сказать, что в произвольном частном случае процесс протекает либо в одном, либо в другом направлении. К этому следует добавить: в частном случае мира, как мы его знаем, его «истощение» (термин, употребляемый время от времени) происходит в одном направлении, которое мы называем направлением из прошлого в будущее. Другими словами, статистической теории тепла необходимо дать возможность самостоятельно определить, в каком направлении течет время. (Это имеет исключительно важные последствия для методологии физика. Он никогда не должен вводить то, что независимо определяет направление стрелы времени, так как в противном случае красивое строение Больцмана рушится.)