Страница:

Речь шла о предстоящей международной регате.

– Я, как яхта-хозяин, – сказал один из присутствующих, высокий красавец с рыжей шкиперской бородкой, – я, как яхта-хозяин, – сказал он, – настаиваю на удалении из гавани старой баржи. Это позволит ошвартоваться двум или даже трем яхтам, участницам регаты.

– Куда же мы ее денем, эту баржу? – заговорили остальные яхтенные капитаны. – Ее совершенно некуда девать!

Тогда рыжебородый красавец, который, как многие капитаны, отождествлял себя со своим судном, заявил:

– Я полагаю, ее необходимо вывести на рейд и утопить на глубоком месте. Я. Как яхта-хозяин…

Но закончить свою убедительную речь этому капитану не удалось, потому что в кают-компании стали раздаваться голоса сомнения и даже возражения.

– Это же знаменитая баржа – заговорили капитаны.

– Когда-то она привезла на наш берег огромное количество новых поселенцев, наших, по сути дела, дедушек и бабушек. Буксир, который тащил баржу, погиб под огнем английской артиллерии, и люди добирались до берега вплавь. Добравшись до берега, многие получали винтовки и, не успев обсохнуть, шли в бой. И некоторые погибли в этом бою. Они погибли, чтобы, их потомки, могли свободно жить здесь и проводить парусные регаты. Как же мы теперь возьмем и уничтожим такую героическую баржу!

– Но у нас нет другого выхода! – настаивал рыжебородый капитан. Совещание затянулось. Капитаны выходили на палубу, курили ароматные сигареты и редкий трубочный табак и снова спорили. Они включили палубное освещение, и красавица-яхта словно преобразилась и стала еще прекраснее.

Старая баржа смотрела на высокомерную соседку и печально думала о том, что на ней-то, на барже, давно уже никто не включал палубное освещение. И ей очень захотелось вернуться в свою трудовую и героическую молодость, в те времена, когда на нее заглядывались молодые, сильные буксиры, по ее палубе сновали люди, и за ее кормой обозначалась кильватерная струя. Она была тогда молода и привлекательна, ее ценили и использовали. А теперь она стояла, заброшенная и запущенная, да-да, всеми заброшенная старая ржавая лоханка. И она беззвучно и бесслезно заплакала, как старуха, забытая на обочине жизни.

Наутро баржа обнаружила, что на нее обратили внимание. Молодые, ловкие парни обстукивали ее отсеки и трюм и что-то крепили внутри нее возле самого киля. Красавец-буксир завел на нее новенький капроновый трос. Старый кнехт на ее носовой части напрягся и приготовился тряхнуть стариной. И его, действительно, дернули и развернули древнюю посудину носом в открытое море.

Вскоре она двинулась вперед, увлекаемая сильным, изящным буксиром, оставляя за кормой явственную кильватерную струю. По ее трапам сновали ловкие фигурки, с капитанского мостика, что был расположен на самой корме, раздавались усиленные рупором команды.

Это была жизнь!

Это была молодость!

Потом рухнул на глубину тяжелый якорь, увлекая через клюз бесконечную якорь-цепь.

Баржа не знала, что до взрыва оставалось не более минуты.

– Я счастлива! – подумала она.

И это была ее последняя мысль.

Музыкальная сказка

Дик

Обезьяна, которая умела сочинять стихи

– Я, как яхта-хозяин, – сказал один из присутствующих, высокий красавец с рыжей шкиперской бородкой, – я, как яхта-хозяин, – сказал он, – настаиваю на удалении из гавани старой баржи. Это позволит ошвартоваться двум или даже трем яхтам, участницам регаты.

– Куда же мы ее денем, эту баржу? – заговорили остальные яхтенные капитаны. – Ее совершенно некуда девать!

Тогда рыжебородый красавец, который, как многие капитаны, отождествлял себя со своим судном, заявил:

– Я полагаю, ее необходимо вывести на рейд и утопить на глубоком месте. Я. Как яхта-хозяин…

Но закончить свою убедительную речь этому капитану не удалось, потому что в кают-компании стали раздаваться голоса сомнения и даже возражения.

– Это же знаменитая баржа – заговорили капитаны.

– Когда-то она привезла на наш берег огромное количество новых поселенцев, наших, по сути дела, дедушек и бабушек. Буксир, который тащил баржу, погиб под огнем английской артиллерии, и люди добирались до берега вплавь. Добравшись до берега, многие получали винтовки и, не успев обсохнуть, шли в бой. И некоторые погибли в этом бою. Они погибли, чтобы, их потомки, могли свободно жить здесь и проводить парусные регаты. Как же мы теперь возьмем и уничтожим такую героическую баржу!

– Но у нас нет другого выхода! – настаивал рыжебородый капитан. Совещание затянулось. Капитаны выходили на палубу, курили ароматные сигареты и редкий трубочный табак и снова спорили. Они включили палубное освещение, и красавица-яхта словно преобразилась и стала еще прекраснее.

Старая баржа смотрела на высокомерную соседку и печально думала о том, что на ней-то, на барже, давно уже никто не включал палубное освещение. И ей очень захотелось вернуться в свою трудовую и героическую молодость, в те времена, когда на нее заглядывались молодые, сильные буксиры, по ее палубе сновали люди, и за ее кормой обозначалась кильватерная струя. Она была тогда молода и привлекательна, ее ценили и использовали. А теперь она стояла, заброшенная и запущенная, да-да, всеми заброшенная старая ржавая лоханка. И она беззвучно и бесслезно заплакала, как старуха, забытая на обочине жизни.

Наутро баржа обнаружила, что на нее обратили внимание. Молодые, ловкие парни обстукивали ее отсеки и трюм и что-то крепили внутри нее возле самого киля. Красавец-буксир завел на нее новенький капроновый трос. Старый кнехт на ее носовой части напрягся и приготовился тряхнуть стариной. И его, действительно, дернули и развернули древнюю посудину носом в открытое море.

Вскоре она двинулась вперед, увлекаемая сильным, изящным буксиром, оставляя за кормой явственную кильватерную струю. По ее трапам сновали ловкие фигурки, с капитанского мостика, что был расположен на самой корме, раздавались усиленные рупором команды.

Это была жизнь!

Это была молодость!

Потом рухнул на глубину тяжелый якорь, увлекая через клюз бесконечную якорь-цепь.

Баржа не знала, что до взрыва оставалось не более минуты.

– Я счастлива! – подумала она.

И это была ее последняя мысль.

Музыкальная сказка

Однажды мне случилось стать свидетелем того, как репетировали Саксофон и Фортепианная Музыка.

Саксофон начал выводить пьесу «Вишневый сад»:

«та-ра-та-та, та-ра-та-та, та-та,

Та-ра-та-та, та-ра-та-та!

Знакомая мелодия защемила душу Вернее сказать, защемила душу ностальгия по молодости. Дом офицеров в холодном прибалтийском городе. С гарнизонным оркестром выступает великий и скромный трубач Аби Зейдер. Многие офицеры и гражданские эстонцы специально посещают этот танцевальный зал, чтобы послушать Абрама Зейдера…

Тут не труба – саксофон. У него совсем другая музыка, совсем другая. Нет такого разухабистого страдания, как у трубы. Но мелодия-то, мелодия! Мелодия та же. И сак тоже не балалайка. Он выводил бережно и красиво, как бы посыпая золотыми блестками.

Тут не труба – саксофон. У него совсем другая музыка, совсем другая. Нет такого разухабистого страдания, как у трубы. Но мелодия-то, мелодия! Мелодия та же. И сак тоже не балалайка. Он выводил бережно и красиво, как бы посыпая золотыми блестками.

А фортепьянная музыка… Что фортепьянная музыка! Ей оставалось только подыгрывать, заполнять паузы и подчеркивать тему. Так они ехали, словно в одном трамвае, каждый занимая свое место. Вдруг фортепьянная музыка выпрыгнула на ходу из вагона и принялась плясать собственную вдохновенную пляску, отбросив в сторону директивную мелодию.

– Что ты делаешь! – возмутился саксофон. – Ты ведешь себя, как девчонка! Как дерзкая, непослушная девчонка, не знающая дисциплины!

– Отстань! – ответила Фортепьянная музыка. – Ты надоел мне со своей дисциплиной. Ты настоящий зануда!

– Ах, я зануда! – вспылил саксофон. – Сейчас увидим, кто из нас зануда! Ну-ка, помолчи, побереги клавиши! Вот!

Комнату огласили безумные вариации, далеко убегающие от основной мелодии.

– Напрасно ты стараешься! – воскликнула Фортепьянная Музыка. – Духовому инструменту никогда не сравниться с фортепьяно!

Ты слишком заносчива! – обиделся саксофон. – У нас получается не музыкальный номер, а настоящее сражение!

– Есть упоение в бою! – сказал фортепьянная музыка. Она явно чувствовала это упоение. Она упивалась этим музыкальным сражением.

Тут саксофон издал виртуозную руладу и упал на кушетку.

Оборвалась и Фортепьянная Музыка.

В комнате наступила тишина. Мужчина и женщина, обнявшись, целовали друг друга, и никто не скажет, какая музыка звучала в их душах в этот момент.

Саксофон начал выводить пьесу «Вишневый сад»:

«та-ра-та-та, та-ра-та-та, та-та,

Та-ра-та-та, та-ра-та-та!

Знакомая мелодия защемила душу Вернее сказать, защемила душу ностальгия по молодости. Дом офицеров в холодном прибалтийском городе. С гарнизонным оркестром выступает великий и скромный трубач Аби Зейдер. Многие офицеры и гражданские эстонцы специально посещают этот танцевальный зал, чтобы послушать Абрама Зейдера…

А фортепьянная музыка… Что фортепьянная музыка! Ей оставалось только подыгрывать, заполнять паузы и подчеркивать тему. Так они ехали, словно в одном трамвае, каждый занимая свое место. Вдруг фортепьянная музыка выпрыгнула на ходу из вагона и принялась плясать собственную вдохновенную пляску, отбросив в сторону директивную мелодию.

– Что ты делаешь! – возмутился саксофон. – Ты ведешь себя, как девчонка! Как дерзкая, непослушная девчонка, не знающая дисциплины!

– Отстань! – ответила Фортепьянная музыка. – Ты надоел мне со своей дисциплиной. Ты настоящий зануда!

– Ах, я зануда! – вспылил саксофон. – Сейчас увидим, кто из нас зануда! Ну-ка, помолчи, побереги клавиши! Вот!

Комнату огласили безумные вариации, далеко убегающие от основной мелодии.

– Напрасно ты стараешься! – воскликнула Фортепьянная Музыка. – Духовому инструменту никогда не сравниться с фортепьяно!

Ты слишком заносчива! – обиделся саксофон. – У нас получается не музыкальный номер, а настоящее сражение!

– Есть упоение в бою! – сказал фортепьянная музыка. Она явно чувствовала это упоение. Она упивалась этим музыкальным сражением.

Тут саксофон издал виртуозную руладу и упал на кушетку.

Оборвалась и Фортепьянная Музыка.

В комнате наступила тишина. Мужчина и женщина, обнявшись, целовали друг друга, и никто не скажет, какая музыка звучала в их душах в этот момент.

Дик

Здравствуй. Как тебя зовут?

Меня зовут Дик. Не потому, что я дикий. Я не дикий. Я злой, это правда. И не вздумай почесать меня за ухом. Я не говорю, что сразу укушу. Я не знаю, что сделаю, потому что за себя не ручаюсь. Видишь, кошка вылезла из-за кустов? Я только посмотрел на нее, только посмотрел. И где коша? Где она? Это я еще не успел зарычать. Спрашиваешь, почему я такой злой? Я так тебе скажу: Пес должен быть злым. Иначе что это за пес! Между прочим, злому лучше: его боятся, и он все устраивает по-своему. Злой только клыки покажет – добрый сразу хвост поджимает. Или виляет хвостом, трусливо подлизываясь.

Вот Симка, смотри. Я только зарычу – сразу подойдет и ляжет рядом. И в глаза начнет заглядывать. Р-р-р! Зла не хватает! Вот легла… Предательница! И Тузик приплелся за ней. Виляет своим обрубком.

Вот Симка, смотри. Я только зарычу – сразу подойдет и ляжет рядом. И в глаза начнет заглядывать. Р-р-р! Зла не хватает! Вот легла… Предательница! И Тузик приплелся за ней. Виляет своим обрубком.

У нас тут целая стая, своя компания, свои дела. И я главный, как ты понимаешь. Всего пять душ. А однажды, когда только наступили жаркие дни, еще один к нам прибился, рыжий шалопай. Он мне сразу резко не понравился. Прыгал, как сумасшедший, вилял хвостом и смеялся. Как смеялся? Что, не знаешь, как собаки смеются? Совсем тупая…

Пасть разинут до ушей, язык вывалят, вот тебе и смех. А мои бойцы, как с цепи сорвались: давай тоже прыгать рядом с ним и пасти растягивать. И хвостами, хвостами крутят, словно соревнуются, кто шибче. Стыдно!

А Симка умудрилась потереться об этого рыжего лисенка и улечься возле него, как только он утихомирился. Я показал ей зубы, так она меня облаяла, такая сякая! Вижу – вся стая его полюбила. Пришлось смириться. Но зло затаил на него, выродка. К тому же он в ошейнике был. Дернул, значит, от хозяина-то. У нас тут у каждого хозяин имеется. Но ошейников не носим. Зачем? Надо – каждый забежит к своему, поест-попьет из мисок, и – на волю. А этот новенький повадился к Симке бегать, из ее мисок питаться, паразит! Она и рада. Трется около него, а на меня стала лаять и рычать! Как же я зол! Видишь, солнце, круглое, как миска, к морю подползает. Если бы мог до него добраться, разорвал бы на части! Ты отойди немного, слишком-то близко не подходи, так лучше будет для тебя.

А рыжий этот бросил нас, сукин сын! Как-то вечером мы отдыхали на газоне. Стемнело уже. Солнце это наглое нырнуло в море, и стало темно. Вдруг в темноте голос раздался:

– Бони, Бони, ко мне, ко мне, мой маленький!

И этот шалопай рванул к человеку, мгновенно забыв и про Симку, и про меня, и про всю нашу хвостатую компанию.

А человек, от которого за версту пахло усталостью, стоял посреди газона на одном колене и обнимал негодяя, как люди обнимают женщин. И чмоканье какое-то раздалось, совершенно не собачье. А хвост у негодяя вращался с такой скоростью, что я думал, он сейчас оторвется и улетит к чертям собачим.

На сукиного сына надели поводок, и они ушли, растаяли в темноте.

Моей ярости не было предела.

Я подошел к кусту, на который задирал лапу этот рыжий дурачок, этот жизнерадостный наглец. От куста так разило этим Бони, что на какое-то мгновение я вообразил, что это он. Я набросился на куст, я рвал и ломал его ветви, ты можешь посмотреть, сколько здесь валяется ошметков.

И что думаешь? Он опять появился здесь – вместе с хозяином. На его ошейнике был застегнут поводок, хотя было не понятно, кто кого ведет: хозяин его или он хозяина.

Я показал клыки, и они не стали подходить ко мне. А Симка, дрянь, подбежала и лизнула рыжего в морду. Человек, которого привел негодяй, погладил Симку по спине и почесал ей за ухом. И эта дуреха лизнула руку чужого человека. Потом и Тузик подошел к ним, за ним и вся команда – за своей порцией ласки. Терпение мое лопнуло, и я устроил им настоящий грозный собачий лай. Симка подбежала и легла возле меня. Остальные сиганули в разные стороны. Бони этот приблудный увел своего хозяина.

Визит закончился.

А я думаю иногда: С чего это никто не злится на этих подлиз и подхалимов? Они смеются, тявкают беззлобно, у них ни клыков нет порядочных, ни голоса грозного для рычания.

А их любят и люди, и собаки!

Меня зовут Дик. Не потому, что я дикий. Я не дикий. Я злой, это правда. И не вздумай почесать меня за ухом. Я не говорю, что сразу укушу. Я не знаю, что сделаю, потому что за себя не ручаюсь. Видишь, кошка вылезла из-за кустов? Я только посмотрел на нее, только посмотрел. И где коша? Где она? Это я еще не успел зарычать. Спрашиваешь, почему я такой злой? Я так тебе скажу: Пес должен быть злым. Иначе что это за пес! Между прочим, злому лучше: его боятся, и он все устраивает по-своему. Злой только клыки покажет – добрый сразу хвост поджимает. Или виляет хвостом, трусливо подлизываясь.

У нас тут целая стая, своя компания, свои дела. И я главный, как ты понимаешь. Всего пять душ. А однажды, когда только наступили жаркие дни, еще один к нам прибился, рыжий шалопай. Он мне сразу резко не понравился. Прыгал, как сумасшедший, вилял хвостом и смеялся. Как смеялся? Что, не знаешь, как собаки смеются? Совсем тупая…

Пасть разинут до ушей, язык вывалят, вот тебе и смех. А мои бойцы, как с цепи сорвались: давай тоже прыгать рядом с ним и пасти растягивать. И хвостами, хвостами крутят, словно соревнуются, кто шибче. Стыдно!

А Симка умудрилась потереться об этого рыжего лисенка и улечься возле него, как только он утихомирился. Я показал ей зубы, так она меня облаяла, такая сякая! Вижу – вся стая его полюбила. Пришлось смириться. Но зло затаил на него, выродка. К тому же он в ошейнике был. Дернул, значит, от хозяина-то. У нас тут у каждого хозяин имеется. Но ошейников не носим. Зачем? Надо – каждый забежит к своему, поест-попьет из мисок, и – на волю. А этот новенький повадился к Симке бегать, из ее мисок питаться, паразит! Она и рада. Трется около него, а на меня стала лаять и рычать! Как же я зол! Видишь, солнце, круглое, как миска, к морю подползает. Если бы мог до него добраться, разорвал бы на части! Ты отойди немного, слишком-то близко не подходи, так лучше будет для тебя.

А рыжий этот бросил нас, сукин сын! Как-то вечером мы отдыхали на газоне. Стемнело уже. Солнце это наглое нырнуло в море, и стало темно. Вдруг в темноте голос раздался:

– Бони, Бони, ко мне, ко мне, мой маленький!

И этот шалопай рванул к человеку, мгновенно забыв и про Симку, и про меня, и про всю нашу хвостатую компанию.

А человек, от которого за версту пахло усталостью, стоял посреди газона на одном колене и обнимал негодяя, как люди обнимают женщин. И чмоканье какое-то раздалось, совершенно не собачье. А хвост у негодяя вращался с такой скоростью, что я думал, он сейчас оторвется и улетит к чертям собачим.

На сукиного сына надели поводок, и они ушли, растаяли в темноте.

Моей ярости не было предела.

Я подошел к кусту, на который задирал лапу этот рыжий дурачок, этот жизнерадостный наглец. От куста так разило этим Бони, что на какое-то мгновение я вообразил, что это он. Я набросился на куст, я рвал и ломал его ветви, ты можешь посмотреть, сколько здесь валяется ошметков.

И что думаешь? Он опять появился здесь – вместе с хозяином. На его ошейнике был застегнут поводок, хотя было не понятно, кто кого ведет: хозяин его или он хозяина.

Я показал клыки, и они не стали подходить ко мне. А Симка, дрянь, подбежала и лизнула рыжего в морду. Человек, которого привел негодяй, погладил Симку по спине и почесал ей за ухом. И эта дуреха лизнула руку чужого человека. Потом и Тузик подошел к ним, за ним и вся команда – за своей порцией ласки. Терпение мое лопнуло, и я устроил им настоящий грозный собачий лай. Симка подбежала и легла возле меня. Остальные сиганули в разные стороны. Бони этот приблудный увел своего хозяина.

Визит закончился.

А я думаю иногда: С чего это никто не злится на этих подлиз и подхалимов? Они смеются, тявкают беззлобно, у них ни клыков нет порядочных, ни голоса грозного для рычания.

А их любят и люди, и собаки!

Обезьяна, которая умела сочинять стихи

Например, такие:

И, несмотря на то, что некоторые знатоки и литературоведы указывали окружающим на явные стилистические недостатки этого двустишья, все посетители зоопарка пришли, как я уже сказал, в сильное волнение, в неописуемое волнение, и говорили друг другу: «Надо же, обезьянка, а сочиняет так складно, да к тому же сама и говорит! Мой, когда еще за мной ухаживал, тоже пытался, но у него хуже получалось. Если в конце строчки стояло «ПОЗДРАВЛЯЮ», в следующей строчке было обязательно «ЖЕЛАЮ». Даже не интересно. Я, правда, все-таки, вышла за него: другие и этого не умели!»+

И, несмотря на то, что некоторые знатоки и литературоведы указывали окружающим на явные стилистические недостатки этого двустишья, все посетители зоопарка пришли, как я уже сказал, в сильное волнение, в неописуемое волнение, и говорили друг другу: «Надо же, обезьянка, а сочиняет так складно, да к тому же сама и говорит! Мой, когда еще за мной ухаживал, тоже пытался, но у него хуже получалось. Если в конце строчки стояло «ПОЗДРАВЛЯЮ», в следующей строчке было обязательно «ЖЕЛАЮ». Даже не интересно. Я, правда, все-таки, вышла за него: другие и этого не умели!»+

И все отлепили своих детей от клеток с жирафами, например, и с тиграми и устремились к вольеру ПРИМАТОВ посмотреть на уникальную обезьянку.

Зоопарк не выдержал такой могучей славы одной отдельно взятой обезьяны и передал ее (то есть, конечно, его) в цирк.

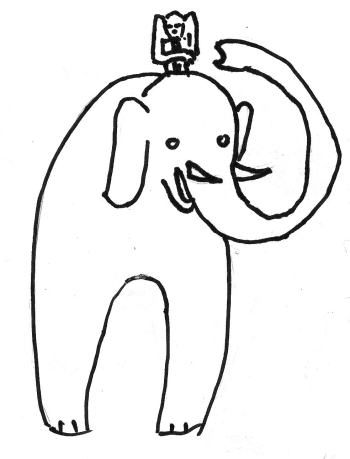

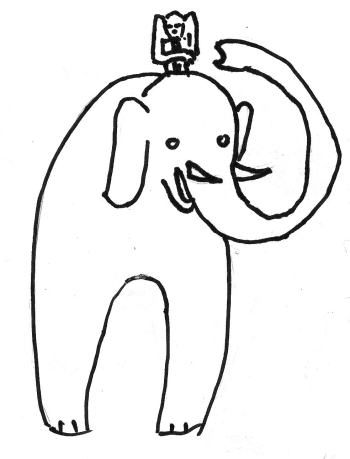

А в цирке на Яна свалилась большая любовь. Он полюбил большого слоненка Филю. Конечно, по сравнению со взрослыми слонами Филя не был большим, скорее он был маленьким. Но по сравнению с обезьянкой это был настоящий гигант. Как у всех слонов, у Фили были большие уши и маленькие умные глаза, а при взгляде на Яна они прямо-таки светились добротой. А если кто-то все время поглядывает на тебя добрым взглядом, то ты хочешь – не хочешь, полюбишь это славное существо. Вот Ян и полюбил Филю.

Все на свете поэты, полюбив кого-нибудь, сочиняют стихи о предмете своей любви. Ян не был исключением. И он сочинил стихи, с которыми обращался к цирковой публике:

Во-вторых, «ноги задние задрав» – это сказано с большим преувеличением. Как он ноги задерет? Слон – не лягушка! На самом деле, Филя, упершись в пол лбом, приподнимал только одну тяжелую заднюю ногу, и стоял так не на трех, а на четырех точках. И только потом, когда дрессировщик щекотал стэком его живот, поднимал и вторую тяжелую заднюю ногу, и некоторое время удерживался так – в стойке на голове.

– Копштейн! – удовлетворенно сообщал дрессировщик и вздымал кверху руки, вызывая аплодисменты.

Добродушная цирковая публика аплодировала не только Филе, но и Яну, несмотря на недостатки его стихотворения. Тем более что Филя, вернув задние ноги на твердый пол, подавал Яну хобот, и Ян, словно он и есть дрессировщик, разворачивал Филю на все четыре стороны, и Филя на все четыре стороны кланялся. Излишне говорить, что Ян поселился с Филей в одной клетке. Цирковые начальники не возражали. В цирке вообще принято приветствовать дружбу и любовь. Тем более что и питались эти друзья одними и теми же фруктами и овощами. Правда обезьянка не ела сена и не ела зеленых березовых и липовых веников, но яблоки, бананы и прочие манго и сливы они оба уплетали дружно, и Филя всегда следил, чтобы Яну доставалось достаточно.

И Ян сочинил – уже не для публики, а для себя и для Фили:

«ОЧЕНЬ Я ЕГО ЛЮБЛЮ» относились, конечно же, не к персику, а к слону.

Но, к сожалению, счастье не может само по себе держаться бесконечно. И мрачные признаки беды стали сгущаться, как грозовые тучи над головами наших друзей.

Настало лето, цирк уехал на гастроли. Уехали акробаты, фокусники и клоуны. Уехали цирковые лошади, лама и дрессированные собачки. Уехал господин шпрехшталмейстер. Не уехал только слоненок Филя. Его оставили дома, так как он не влезал ни в одну машину. И не уехал обезьянчик Ян, потому что он не мог оставить друга одного. Когда всех собирали и размещали в машинах, Ян спрятался в сено и сидел, не высовываясь. Его поискали-поискали, потом махнули рукой и уехали на свои гастроли.

Друзья сначала радовались, оставшись вдвоем. Но их ждали большие испытания.

Дело в том, что у Фили был один недостаток. Может быть, это и не следует считать недостатком, но это точно было его неизменным свойством. Слоненок Филя очень много ел. У него был просто слоновый аппетит!

И запасы его еды скоро закончились.

Ты вправе удивиться: неужели директор цирка не позаботился о своем великом в смысле размеров артисте?

Я скажу так: он, конечно же, позаботился и оставил слону сена и веников, и хлеба, и овсянки, но слон слишком быстро все съел. Тем более что цирк по ходу гастролей пригласили еще на одни гастроли, и он задержался еще в одном городе, и тут уж директор совсем забыл, что дома ждет его голодный слон, и это было непростительно. Ведь человек, если даже он не директор цирка, а просто житель, у которого есть кот или собака, никогда никуда не уедет, не позаботившись о своем четвероногом товарище. А тут целый директор – и такое легкомыслие!

Филя ужасно мучился от недоедания. Его глаза подернула серая пленка, уши бессильно обвисли, по бокам проступили ребра, а порой он закидывал на спину хобот и кричал неприятным хриплым голосом:

– А-а-а-а-а!

Те редкие буханки хлеба, которые покупал ему на свою скромную зарплату сторож, ничего не меняли. Филя заглатывал их, не жуя, и продолжал громко жаловаться на голод.

– Как слону дробина! – сокрушенно мотал головой сторож и принимался чистить клетку. Но и чистить-то было нечего. С чего тут появиться навозу!

У маленького Яна сердце разрывалось от жалости, и он в поисках пропитания отправлялся на городской рынок. Там ему иногда удавалось стащить два банана. Ты спросишь, почему именно два, а не пять и не десять?

Подумай сама. Во-первых, Ян был цирковым артистом, а не воришкой. А два банана – это еще не воровство, это как бы – на пробу. На рынке же многие пробуют фрукты прежде, чем купить. А, во-вторых, больше двух бананов Яну было не унести. Он не умел пользоваться пакетами или сумками – его не научили. Он мог только взять один банан в рот, а другой – в левую руку, и все. Правая же рука была у него, как опорная нога, когда он стремглав мчался по газону домой, в цирк.

В цирке друзья съедали по банану, и слон смотрел на Яна своими добрыми глазами, и по обвисшей щеке скатывалась одинокая слеза. И в голове у Яна рождался ненужный, но настойчивый стишок:

Ян перетаскал в цирк целую кучу. На это ушло полдня, но зато у друга была пища!

Филя закладывал веник в рот и крепко сжимал его своими челюстями. Потом резким движением хобота снимал с него листья. Выплевывал прутья, а листья с наслаждением съедал. Потом поднимал с пола прутья и их тоже съедал, хоть и без наслаждения.

У него была еда. И у него было занятие!

Но кончились и веники, а цирк все не возвращался и не давал о себе знать. Да и кому бы директор цирка стал давать телеграмму? Слону? Так не бывает.

В довершении всего Яна поймали на рынке, когда он стащил очередную пару бананов. Люди в синей одежде накинули на него сетку, и Яну некуда было деться.

Сетку с него сняли только в камере. Да-да, это была маленькая тухлая камера вроде тюремной с крохотным зарешеченным окном.

Ян слонялся по цементному полу и сочинял грустные стихи:

– Куда ты? – со всей дури закричал охранник, но ответа не дождался и побежал за сеткой, чтобы снова поймать Яна. Однако Ян был не глупец, чтобы сидеть и ждать, когда его поймают. Он задал стрекача из парка, и скоро оказался на городском пляже, у самого берега моря.

Надо сказать, что в этот день с моря дул сильный ветер. Волны высотой в четыре обезьяньих роста так и ходили ходуном. Над вышкой спасателей развевался на мачте черный флаг – он запрещал всем абсолютно людям входить в воду. Людям, но не обезьянам! И Ян ринулся в бурлящее море. Не подумай, что он захотел искупаться. Нет! Он захотел утонуть, потому что жизнь для него потеряла всякий смысл. «Филя погибнет там, а я здесь!» – мелькнула мысль, и он захлебнулся и потерял сознание.

С вышки спасателей раздался рассерженный голос:

– Мальчик, сейчас же вернись на берег! Мальчик…

Потом послышались слова, не несущие конкретной информации, а потом опять внятные:

– Да это не мальчик! Это обезьяна!

А потом:

– Мужчина в зеленой майке! Мужчина! Вернитесь немедленно!

Но мужчина не обращал внимания на грозный голос спасателя. Он шел наперекор волнам, поворачиваясь к ним боком, и волны не сбивали его с ног, они как бы обтекали смельчака, пустившегося спасать обезьянку.

Здесь невольно приходит на память поговорка: ПЬЯНОМУ МОРЕ ПО КОЛЕНО.

Потому что мужчина был скорее пьян, чем трезв. Он принадлежал к тем творческим натурам, которые никогда не доводят себя до состояния полной трезвости. Вот он ухватил обезьяну за безвольную руку, выдернул из воды, и прижал к худой груди, обтянутой мокрой зеленой майкой. Потом он взял Яна за ноги и стал трясти самым варварским способом. Голова обезьянки безвольно болталась и, казалось, вот-вот оторвется и покатится на съедение ненасытным волнам.

– Что вы делаете, – говорили люди, которые наслаждались морским воздухом, не купаясь, – Ваша обезьяна уже умерла. А некоторые, наиболее черствые, даже употребляли слово «СДОХЛА».

Но они ошибались. Ян не умер, а тем более – не сдох. В какой-то момент он встрепенулся, все его тельце напряглось, из открытого рта вырвалась струя соленой морской воды. Мужчина положил обезьянчика на песок и принялся делать ему искусственное дыхание. Еще две больших порции воды возвратил Ян бушующему морю, после чего схватил своего спасителя за руку и прижался к ней мокрой щекой.

– И куда же мы пойдем, малыш? – спросил протрезвевший от приключения мужчина.

Ян, молча, взял его за руку и повел в цирк.

– Вот обезьяну привел, – оповестил мужчина сторожа. – Чуть в море не утонула, еле спас.

Сторож порывисто обнял спасителя и поцеловал. По еле уловимому запаху и колючей щеке сторож распознал в нем родственную творческую душу и предложил отметить спасение обезьяны небольшой выпивкой. У сторожа была припрятана в сторожке початая бутылка водки, вот они ее и распили. В процессе этого маленького пира мужчина признался теперь уже другу сторожу, что он поэт, но что творческий процесс у него катастрофически застопорился. Например, он получил очень заманчивый и дорогой заказ написать рекламный стишок об электробритве фирмы «Нокия». Он с радостью схватился за эту работу, не подозревая о ступоре творческого процесса. И вместо приличных денег он вынужден довольствоваться экземпляром этой самой бритвы, который ему вручили для вдохновения и в качестве аванса.

Неоднократно испытанные средства, такие, как пиво и сигареты не могли заставить мозги работать в нужном направлении. Кстати, о сигаретах: я возьму две: одну в рот, а одну – за ухо, на потом.

Сторожу сигарет было не жалко. Ему жалко было забуксовавшего поэта. И он сходил в вольер и принес Яна.

– Ян, – сказал сторож, – вот человек спас тебя по доброй воле. Помоги и ты ему. Сочини стишок про электробритву фирмы «Нокия». Вот она. Действуй.

Что ваша обезьяна – поэт? – насторожился мужчина. Поэты всегда относятся настороженно к собратьям по перу. Любой более или менее признанный в редакциях и, скажем, в рекламных агентствах поэт уверен, что никто лучше него не умеет вгонять слова в стихотворные размеры. Но если на море случается катастрофа, тонущим не приходит в голову интересоваться, какого цвета глаза у капитана спасательного катера….

Тем более что в данном случае поэт-то – обезьяна, и трудно поверить, что она самостоятельно двинется по редакциям и рекламным агентствам отбивать у человека хлеб.

Ян почесал шерстяной затылок и изобразил гримасу недоумения. Никогда в жизни он не сочинял стихи по заказу. Стихи или сочинялись сами, или не сочинялись вообще. Но тут речь шла о товарищеской выручке, а Ян был хорошим товарищем. Он нахмурил маленький лобик, и стало буквально слышно, как скрипят, шевелясь его не такие уж большие мозги. Как они запоминают размер и рифму и ищут здравый смысл в вариантах строк.

Наконец, он посмотрел в лицо своему спасателю и пропищал:

Конечно, не Пушкин. И не Корней Иванович Чуковский. Но с другой стороны – и обезьяна – не человек, а только обезьяна. Вернее – не обезьяна, а обезьян. Ты скажешь, что нет такого слова – «обезьян». А что делать, если это – мальчик? И зовут его мужским именем Ян.

В зоопарках есть зверятки.

У зверяток – недостатки.

Разве только обезьяна

Сохранилась без изъяна.

Он пропищал публике эти стихи прямо из клетки, и публика пришла в сильное волнение.

Самый умный обезьян —

Безусловно, милый Ян!

И все отлепили своих детей от клеток с жирафами, например, и с тиграми и устремились к вольеру ПРИМАТОВ посмотреть на уникальную обезьянку.

Зоопарк не выдержал такой могучей славы одной отдельно взятой обезьяны и передал ее (то есть, конечно, его) в цирк.

А в цирке на Яна свалилась большая любовь. Он полюбил большого слоненка Филю. Конечно, по сравнению со взрослыми слонами Филя не был большим, скорее он был маленьким. Но по сравнению с обезьянкой это был настоящий гигант. Как у всех слонов, у Фили были большие уши и маленькие умные глаза, а при взгляде на Яна они прямо-таки светились добротой. А если кто-то все время поглядывает на тебя добрым взглядом, то ты хочешь – не хочешь, полюбишь это славное существо. Вот Ян и полюбил Филю.

Все на свете поэты, полюбив кого-нибудь, сочиняют стихи о предмете своей любви. Ян не был исключением. И он сочинил стихи, с которыми обращался к цирковой публике:

Правда, тут уж я и сам, хоть и не знаток и не литературовед, должен указать на недостатки этого стишка. Во-первых, зачем тут слово «ненароком»? Можно подумать, что у публики в цирке есть более важные занятия, чем наблюдать за выступающим на сцене слоном. А это не так. Неправильное слово!

Тот, кто думает, что Филя —

Просто слон и простофиля,

Тот, по-моему, не прав:

Посмотрите ненароком:

Он на лбу стоит широком,

Ноги задние задрав!

Во-вторых, «ноги задние задрав» – это сказано с большим преувеличением. Как он ноги задерет? Слон – не лягушка! На самом деле, Филя, упершись в пол лбом, приподнимал только одну тяжелую заднюю ногу, и стоял так не на трех, а на четырех точках. И только потом, когда дрессировщик щекотал стэком его живот, поднимал и вторую тяжелую заднюю ногу, и некоторое время удерживался так – в стойке на голове.

– Копштейн! – удовлетворенно сообщал дрессировщик и вздымал кверху руки, вызывая аплодисменты.

Добродушная цирковая публика аплодировала не только Филе, но и Яну, несмотря на недостатки его стихотворения. Тем более что Филя, вернув задние ноги на твердый пол, подавал Яну хобот, и Ян, словно он и есть дрессировщик, разворачивал Филю на все четыре стороны, и Филя на все четыре стороны кланялся. Излишне говорить, что Ян поселился с Филей в одной клетке. Цирковые начальники не возражали. В цирке вообще принято приветствовать дружбу и любовь. Тем более что и питались эти друзья одними и теми же фруктами и овощами. Правда обезьянка не ела сена и не ела зеленых березовых и липовых веников, но яблоки, бананы и прочие манго и сливы они оба уплетали дружно, и Филя всегда следил, чтобы Яну доставалось достаточно.

И Ян сочинил – уже не для публики, а для себя и для Фили:

Из этого незатейливого стишка ты поймешь, как они славно ладили друг с другом: слоненок и обезьянка, как они жили дружно и весело, и слова

У меня – я понял вдруг —

Есть большой и добрый друг.

Для любимой обезьяны

Он отдаст хоть все бананы.

Кинет персик – я ловлю.

Очень я его люблю.

«ОЧЕНЬ Я ЕГО ЛЮБЛЮ» относились, конечно же, не к персику, а к слону.

Но, к сожалению, счастье не может само по себе держаться бесконечно. И мрачные признаки беды стали сгущаться, как грозовые тучи над головами наших друзей.

Настало лето, цирк уехал на гастроли. Уехали акробаты, фокусники и клоуны. Уехали цирковые лошади, лама и дрессированные собачки. Уехал господин шпрехшталмейстер. Не уехал только слоненок Филя. Его оставили дома, так как он не влезал ни в одну машину. И не уехал обезьянчик Ян, потому что он не мог оставить друга одного. Когда всех собирали и размещали в машинах, Ян спрятался в сено и сидел, не высовываясь. Его поискали-поискали, потом махнули рукой и уехали на свои гастроли.

Друзья сначала радовались, оставшись вдвоем. Но их ждали большие испытания.

Дело в том, что у Фили был один недостаток. Может быть, это и не следует считать недостатком, но это точно было его неизменным свойством. Слоненок Филя очень много ел. У него был просто слоновый аппетит!

И запасы его еды скоро закончились.

Ты вправе удивиться: неужели директор цирка не позаботился о своем великом в смысле размеров артисте?

Я скажу так: он, конечно же, позаботился и оставил слону сена и веников, и хлеба, и овсянки, но слон слишком быстро все съел. Тем более что цирк по ходу гастролей пригласили еще на одни гастроли, и он задержался еще в одном городе, и тут уж директор совсем забыл, что дома ждет его голодный слон, и это было непростительно. Ведь человек, если даже он не директор цирка, а просто житель, у которого есть кот или собака, никогда никуда не уедет, не позаботившись о своем четвероногом товарище. А тут целый директор – и такое легкомыслие!

Филя ужасно мучился от недоедания. Его глаза подернула серая пленка, уши бессильно обвисли, по бокам проступили ребра, а порой он закидывал на спину хобот и кричал неприятным хриплым голосом:

– А-а-а-а-а!

Те редкие буханки хлеба, которые покупал ему на свою скромную зарплату сторож, ничего не меняли. Филя заглатывал их, не жуя, и продолжал громко жаловаться на голод.

– Как слону дробина! – сокрушенно мотал головой сторож и принимался чистить клетку. Но и чистить-то было нечего. С чего тут появиться навозу!

У маленького Яна сердце разрывалось от жалости, и он в поисках пропитания отправлялся на городской рынок. Там ему иногда удавалось стащить два банана. Ты спросишь, почему именно два, а не пять и не десять?

Подумай сама. Во-первых, Ян был цирковым артистом, а не воришкой. А два банана – это еще не воровство, это как бы – на пробу. На рынке же многие пробуют фрукты прежде, чем купить. А, во-вторых, больше двух бананов Яну было не унести. Он не умел пользоваться пакетами или сумками – его не научили. Он мог только взять один банан в рот, а другой – в левую руку, и все. Правая же рука была у него, как опорная нога, когда он стремглав мчался по газону домой, в цирк.

В цирке друзья съедали по банану, и слон смотрел на Яна своими добрыми глазами, и по обвисшей щеке скатывалась одинокая слеза. И в голове у Яна рождался ненужный, но настойчивый стишок:

Он все время думал об этом, и однажды придумал. Вернее, нашел. На задворках городской бани он нашел использованные распаренные веники. Их выбросили за ненадобностью. Но для Фили это было спасение от голода!

Что мне делать, как мне быть,

Как мне Филю накормить?

Ян перетаскал в цирк целую кучу. На это ушло полдня, но зато у друга была пища!

Филя закладывал веник в рот и крепко сжимал его своими челюстями. Потом резким движением хобота снимал с него листья. Выплевывал прутья, а листья с наслаждением съедал. Потом поднимал с пола прутья и их тоже съедал, хоть и без наслаждения.

У него была еда. И у него было занятие!

Но кончились и веники, а цирк все не возвращался и не давал о себе знать. Да и кому бы директор цирка стал давать телеграмму? Слону? Так не бывает.

В довершении всего Яна поймали на рынке, когда он стащил очередную пару бананов. Люди в синей одежде накинули на него сетку, и Яну некуда было деться.

Сетку с него сняли только в камере. Да-да, это была маленькая тухлая камера вроде тюремной с крохотным зарешеченным окном.

Ян слонялся по цементному полу и сочинял грустные стихи:

Ты спросишь: почему же он не рассказал людям, что стащил бананы исключительно для своего большого и голодного друга? Люди пошли бы ему навстречу… А кто сказал, что Ян был говорящей обезьяной? Природа одарила его способность к стихосложению, а человеческой речью не одарила. Например, что-то объяснять, отвечать на вопросы и спрашивать он не умел. Что не умел, то не умел – врать не буду. Мог только вслух произнести свое стихотворение. Дело в том, что все поэты всегда стремятся ознакомить окружающих со своими текстами, и Ян не являлся исключением. Он хотел продекламировать свой последний стишок охраннику в синей одежде, который надел на него ремешок и повел на прогулку в парк, чтобы Ян сделал в парке свои дела и не пачкал камеру. Но у охранника было такое свирепое выражение лица, что желание поделиться с ним сокровенным тотчас пропало. Но и плестись на поводке, как комнатная собачка, тоже не было никакой охоты. Ян знал, что его неволя продлится до первого дерева, не дольше. И как только они дошли до первого дерева, Ян прыгнул на развесистую ветку, ухватился за нее руками, а ногой схватился за ремешок, потому что у него на ногах были такие же ладошки, как и на руках. Так вот, схватившись ногой за ремешок, Ян неожиданно для охранника дернул его со всей обезьяньей силы, вырвал ремешок из рук охранника и ускакал по веткам, прыгая с дерева на дерево.

В жизни Яну приходится туго:

Не размяться, не лечь и не сесть.

Не обнять сокровенного друга,

И не дать ему что-нибудь съесть

– Куда ты? – со всей дури закричал охранник, но ответа не дождался и побежал за сеткой, чтобы снова поймать Яна. Однако Ян был не глупец, чтобы сидеть и ждать, когда его поймают. Он задал стрекача из парка, и скоро оказался на городском пляже, у самого берега моря.

Надо сказать, что в этот день с моря дул сильный ветер. Волны высотой в четыре обезьяньих роста так и ходили ходуном. Над вышкой спасателей развевался на мачте черный флаг – он запрещал всем абсолютно людям входить в воду. Людям, но не обезьянам! И Ян ринулся в бурлящее море. Не подумай, что он захотел искупаться. Нет! Он захотел утонуть, потому что жизнь для него потеряла всякий смысл. «Филя погибнет там, а я здесь!» – мелькнула мысль, и он захлебнулся и потерял сознание.

С вышки спасателей раздался рассерженный голос:

– Мальчик, сейчас же вернись на берег! Мальчик…

Потом послышались слова, не несущие конкретной информации, а потом опять внятные:

– Да это не мальчик! Это обезьяна!

А потом:

– Мужчина в зеленой майке! Мужчина! Вернитесь немедленно!

Но мужчина не обращал внимания на грозный голос спасателя. Он шел наперекор волнам, поворачиваясь к ним боком, и волны не сбивали его с ног, они как бы обтекали смельчака, пустившегося спасать обезьянку.

Здесь невольно приходит на память поговорка: ПЬЯНОМУ МОРЕ ПО КОЛЕНО.

Потому что мужчина был скорее пьян, чем трезв. Он принадлежал к тем творческим натурам, которые никогда не доводят себя до состояния полной трезвости. Вот он ухватил обезьяну за безвольную руку, выдернул из воды, и прижал к худой груди, обтянутой мокрой зеленой майкой. Потом он взял Яна за ноги и стал трясти самым варварским способом. Голова обезьянки безвольно болталась и, казалось, вот-вот оторвется и покатится на съедение ненасытным волнам.

– Что вы делаете, – говорили люди, которые наслаждались морским воздухом, не купаясь, – Ваша обезьяна уже умерла. А некоторые, наиболее черствые, даже употребляли слово «СДОХЛА».

Но они ошибались. Ян не умер, а тем более – не сдох. В какой-то момент он встрепенулся, все его тельце напряглось, из открытого рта вырвалась струя соленой морской воды. Мужчина положил обезьянчика на песок и принялся делать ему искусственное дыхание. Еще две больших порции воды возвратил Ян бушующему морю, после чего схватил своего спасителя за руку и прижался к ней мокрой щекой.

– И куда же мы пойдем, малыш? – спросил протрезвевший от приключения мужчина.

Ян, молча, взял его за руку и повел в цирк.

– Вот обезьяну привел, – оповестил мужчина сторожа. – Чуть в море не утонула, еле спас.

Сторож порывисто обнял спасителя и поцеловал. По еле уловимому запаху и колючей щеке сторож распознал в нем родственную творческую душу и предложил отметить спасение обезьяны небольшой выпивкой. У сторожа была припрятана в сторожке початая бутылка водки, вот они ее и распили. В процессе этого маленького пира мужчина признался теперь уже другу сторожу, что он поэт, но что творческий процесс у него катастрофически застопорился. Например, он получил очень заманчивый и дорогой заказ написать рекламный стишок об электробритве фирмы «Нокия». Он с радостью схватился за эту работу, не подозревая о ступоре творческого процесса. И вместо приличных денег он вынужден довольствоваться экземпляром этой самой бритвы, который ему вручили для вдохновения и в качестве аванса.

Неоднократно испытанные средства, такие, как пиво и сигареты не могли заставить мозги работать в нужном направлении. Кстати, о сигаретах: я возьму две: одну в рот, а одну – за ухо, на потом.

Сторожу сигарет было не жалко. Ему жалко было забуксовавшего поэта. И он сходил в вольер и принес Яна.

– Ян, – сказал сторож, – вот человек спас тебя по доброй воле. Помоги и ты ему. Сочини стишок про электробритву фирмы «Нокия». Вот она. Действуй.

Что ваша обезьяна – поэт? – насторожился мужчина. Поэты всегда относятся настороженно к собратьям по перу. Любой более или менее признанный в редакциях и, скажем, в рекламных агентствах поэт уверен, что никто лучше него не умеет вгонять слова в стихотворные размеры. Но если на море случается катастрофа, тонущим не приходит в голову интересоваться, какого цвета глаза у капитана спасательного катера….

Тем более что в данном случае поэт-то – обезьяна, и трудно поверить, что она самостоятельно двинется по редакциям и рекламным агентствам отбивать у человека хлеб.

Ян почесал шерстяной затылок и изобразил гримасу недоумения. Никогда в жизни он не сочинял стихи по заказу. Стихи или сочинялись сами, или не сочинялись вообще. Но тут речь шла о товарищеской выручке, а Ян был хорошим товарищем. Он нахмурил маленький лобик, и стало буквально слышно, как скрипят, шевелясь его не такие уж большие мозги. Как они запоминают размер и рифму и ищут здравый смысл в вариантах строк.

Наконец, он посмотрел в лицо своему спасателю и пропищал:

«Одинокая – «Нокия» – подумал поэт. – Как же я сам не догадался! Он быстро записал стишок на обрывке афиши и высочил из пустого цирка.

Небритого фигура одинокая

Имеет жалкий и несчастный вид.

И лишь электробритва фирмы «Нокия»

Побреет, пострижет, развеселит!

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента