Страница:

После ранения Александр Сергеевич потерял много крови. Но это не было кровотечение из крупного сосуда, иначе он, скорее всего, погиб бы на месте дуэли. Правда, В. И. Даль в записке о "Вскрытии тела А. С. Пушкина", к которой мы еще не раз будем возвращаться, указывает как на вероятный источник кровотечения на повреждение бедренной вены.

С Владимиром Ивановичем можно поспорить.

Бедренная вена лежит вне траектории полета пули. Сам Даль точно локализовал место ранения; "Пуля пробила общие покровы живота в двух дюймах [17] от верхней, передней оконечности чресальной или подвздошной кости (ossis iliaci dextri) правой стороны…"

Он говорит о кровотечении из бедренной вены не категорично, а предположительно: "…вероятно из перебитой бедренной вены", тогда как это можно было установить наверняка не только при вскрытии, но и при перевязке раны.

Причина ошибки Даля, кажется, понятна.

Владимиру Ивановичу как другу покойного достались на память два бесценных подарка: перстень с изумрудом и черный сюртук, о котором П. И. Бартенев записал со слов Даля следующее: "За несколько дней до своей кончины Пушкин пришел к Далю и, указывая на свой только что сшитый сюртук, сказал: "Эту выползину я теперь не скоро сброшу". Выползиною называется кожа, которую меняют на себе змеи, и Пушкин хотел сказать, что этого сюртука надолго ему станет. Он действительно не снял этого сюртука, а его спороли с него 27 января 1837 года, чтобы облегчить смертельную муку от раны".

В 1856 году И. И. Пущин, возвращаясь из сибирской каторги, посетил в Нижнем Новгороде В. И. Даля, который показал ему простреленный сюртук Пушкина. На сюртуке против правого паха была небольшая, с ноготок, дырочка от пули, которая, по-видимому, и навела Даля на мысль о ранении бедренной вены.

Однако В. И. Даль не учел, что, целясь на близком расстоянии в Дантеса, который был ростом выше, Александр Сергеевич поднял правую руку, а вместе с ней, естественно, полезла кверху и правая пола сюртука. Сопоставление пулевого отверстия на одежде и раны на теле позволяет определить, как высоко была поднята рука Пушкина, и предположить, что он целился в голову своего противника.

В Шесть часов вечера, уже затемно, смертельно раненного поэта привезли домой. А. С. Пушкин нашел еще силы успокоить Наталью Николаевну и переодеться.

Данзас поспешил за доктором.

7

8

С Владимиром Ивановичем можно поспорить.

Бедренная вена лежит вне траектории полета пули. Сам Даль точно локализовал место ранения; "Пуля пробила общие покровы живота в двух дюймах [17] от верхней, передней оконечности чресальной или подвздошной кости (ossis iliaci dextri) правой стороны…"

Он говорит о кровотечении из бедренной вены не категорично, а предположительно: "…вероятно из перебитой бедренной вены", тогда как это можно было установить наверняка не только при вскрытии, но и при перевязке раны.

Причина ошибки Даля, кажется, понятна.

Владимиру Ивановичу как другу покойного достались на память два бесценных подарка: перстень с изумрудом и черный сюртук, о котором П. И. Бартенев записал со слов Даля следующее: "За несколько дней до своей кончины Пушкин пришел к Далю и, указывая на свой только что сшитый сюртук, сказал: "Эту выползину я теперь не скоро сброшу". Выползиною называется кожа, которую меняют на себе змеи, и Пушкин хотел сказать, что этого сюртука надолго ему станет. Он действительно не снял этого сюртука, а его спороли с него 27 января 1837 года, чтобы облегчить смертельную муку от раны".

В 1856 году И. И. Пущин, возвращаясь из сибирской каторги, посетил в Нижнем Новгороде В. И. Даля, который показал ему простреленный сюртук Пушкина. На сюртуке против правого паха была небольшая, с ноготок, дырочка от пули, которая, по-видимому, и навела Даля на мысль о ранении бедренной вены.

Однако В. И. Даль не учел, что, целясь на близком расстоянии в Дантеса, который был ростом выше, Александр Сергеевич поднял правую руку, а вместе с ней, естественно, полезла кверху и правая пола сюртука. Сопоставление пулевого отверстия на одежде и раны на теле позволяет определить, как высоко была поднята рука Пушкина, и предположить, что он целился в голову своего противника.

В Шесть часов вечера, уже затемно, смертельно раненного поэта привезли домой. А. С. Пушкин нашел еще силы успокоить Наталью Николаевну и переодеться.

Данзас поспешил за доктором.

Лицей, комнаты. А. Пушкина и И. Пущина

И. И. Пущин. С гравюры неизвестного художника

К. Я. Батюшков. С рисунка О. Кипренского

В. А. Жуковский. С литографии Е. Эстеррейха.

На портрете подпись: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму „Руслан и Людмила“, 1820, март 26. Великая пятница»

Нащокин Т. В. С рисунка Мазера

А. И. Тургенев. С гравюры П. Виньерона

Л. С. Пушкин. С гравюры Т. Райта

Е. А. Карамзина. С портрета Лимона

Вяземский. С портрета П. Соколова

Дом А. С. Пушкина в Михайловском. Современная фотография

А. С. Пушкин. С портрета О. А. Кипренского

А. С. Пушкин. С гравюры Н. И. Уткина

Дом на Мойке. Последняя квартира А С. Пушкина. Современная фотография

Письменный стол в кабинете А. С. Пушкина

Дуэль А. С. Пушкина с Дантесом. С картины А. Наумова

Данзас К. К.

Кабинет А. С. Пушкина

В. И. Даль Н. Ф. Арендт. С литографии А. Васильевского

В. Б. Шольц

А. С. Пушкин в гробу. С гравюры Ф. А. Бруни

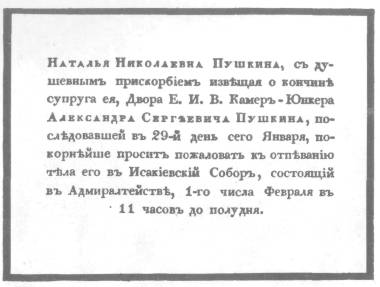

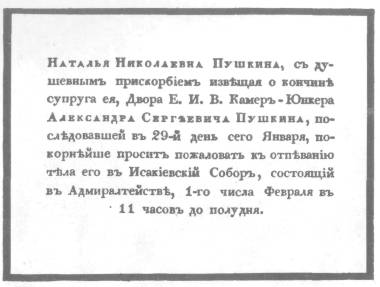

Пригласительный билет на отпевание А. С. Пушкина

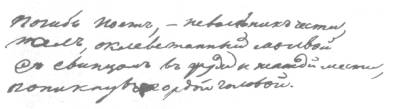

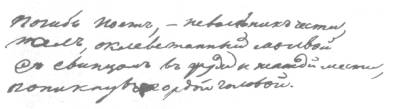

Автограф начальных строк стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта»

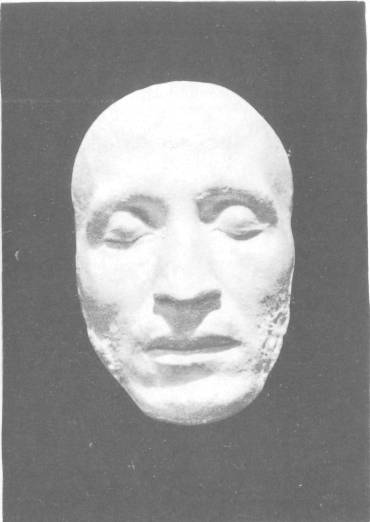

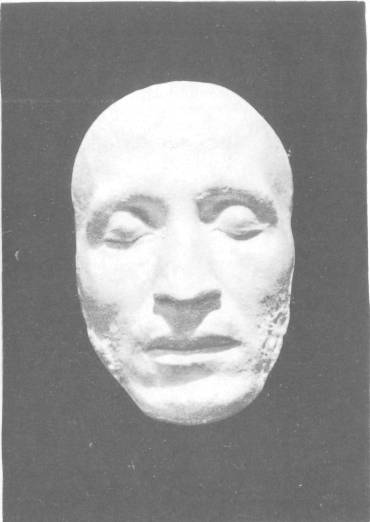

Посмертная маска А. С. Пушкина. Скульптор С. И. Гальберг

Обелиск на месте дуэли

Пушкин – ребенок. С миниатюры неизвестного художника

Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта. С миниатюры Ксавье де Мэстра

Сергей Львович Пушкин, отец поэта. С рисунка К. Гампельнс

М. Я. Мудров

И. В. Буяльский

Н. И Пирогов

X. X. Саломон И. Ф. Мойер

Н. Ф. Арендт

А. С. Пушкин. С акварели П. Ф. Соколова

Наталья Николаевна Пушкина. С акварели А. П. Брюллова

Автопортреты А. С. Пушкина

7

Не просто найти хирурга й вечернем Петербурге. Первым, на кого натолкнулся Данзас в метании по квартирам врачей и госпиталям, был крупный специалист по родовспоможению акушер В. Б. Шольц. Он понял Данзаса с полуслова и пообещал сейчас же привести к Пушкину хирурга.

Действительно, он вскоре приехал с Карлом Задлером. О серьезности ранения Пушкина Шольц уже слышал не только от Данзаса, но и от своего коллеги, который только что успел перевязать руку Дантеса.

Карл Задлер был главным врачом придворного конюшенного госпиталя" основанного в конце XVIII бека Для службы царского двора. Занимался он хирургией, но, судя по воспоминаниям знавшего его Н. И. Пирогова, хирургом был весьма средним.

К. Задлер проявлял активный интерес к истории России. В 60-е годы им было опубликовано несколько работ о различных деятелях эпохи Петра I и Екатерины П. Но Задлер оказался человеком недальновидным, он не оценил личности А. С. Пушкина, не понял, что живая история сама шла к нему в руки, и не оставил никаких литературных следов об этом своем врачебном визите.

В. Б. Шольц, в отличие от него, написал бесхитростные, почти протокольные воспоминания, которые, несмотря на погрешности стиля (именно так, на ломаном русском языке, он, сын прусского ротмистра, окончивший курс медицинских наук в Дерптском университете, и изъяснялся в жизни), создают представление не только о беспомощности медиков, но и о мужестве А. С. Пушкина, желавшего узнать неприкрытую правду о своем состоянии. –

Вот несколько строк оттуда:

"…Больной просил удалить и недопустить при исследовании раны жену и прочих домашних. Увидев меня, дал мне руку и сказал: "плохо со мною". – Мы осматривали рану, и г-н Задлер уехал за нужными инструментами.

Больной громко и ясно спрашивал меня: "Что вы думаете о моей ране; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу; дорогою шло много крови – скажите мне откровенно, как вы рану находили?"

Не могу вам скрывать, что рана ваша опасная.

"Скажите мне – смертельна?"

Считаю долгом Вам это не скрывать, – но услышим мнение Арендта и Саломона, за которыми послано.

"Je vous remercie, vous avez agi en honnetehomme envers moi – (при сем рукою потер себе лоб). – II faut, que j'arrange ma maison" [18]. – Через несколько минут сказал: «Мне кажется, что много крови идет?»

Я осмотрел рану, – но нашлось, что мало – и наложил новый компресс.

Не желаете ли Вы видеть кого-нибудь из близких приятелей?

"Прощайте друзья!" (сказал он, глядя на библиотеку) .

"Разве Вы думаете, что я часу не проживу?"

О нет, не потому, но я полагал, что Вам приятнее кого-нибудь из них видеть…"

Прервем на время рассказ доктора Шольца и попытаемся представить, кого в этот критический момент хотел бы видеть около себя Пушкин.

Круг его друзей был чрезвычайно широк. Однако со многими из тех, кто ему был бы необходим в эти минуты, встретиться было невозможно "Иных уж нет, а те – далече…"

Безвременно ушел Антон Дельвиг, и, оплакивая его, Александр Сергеевич писал Плетневу: "Никто на свете не был мне ближе Дельвига". В 1831 году, отмечая "святую годовщину" Лицея, Пушкин пророчески говорил;

Александр Сергеевич удовлетворенно воспринял известие о приходе Петра Александровича Плетнева. Плетнев был его неизменной опорой в литературных и издательских делах. Петр Александрович писал, что он был для Пушкина "и родственником, и другом, и издателем, и кассиром" Именно ему Александр Сергеевич посвятил "Евгения Онегина".

Пушкину захотелось проститься с Петром Андреевичем Вяземским и Александром Ивановичем Тургеневым – людьми чрезвычайно близкими ему по литературным интересам, духу, образу мыслей– С ними на протяжении всей сознательной жизни его связывала прочная и глубокая дружба.

Но первая его мысль после вопроса Шольца, кого он хотел видеть, была о Жуковском.

Василий Андреевич относился к категории людей, не любить которых нельзя. Его отличало бескорыстие, самоотвержение, самоотречение. Кто-то очень верно назвал его самым добрым человеком в русской литературе. "Пленительной сладостью" обладали не только его стихи, но и обыкновенные слова, идущие из глубины его небесной, ангельской души, как говорили о нем его друзья. Один вид старого друга успокаивал Пушкина.

"…Я бы желал Жуковского", – записал его просьбу Шольц и без перехода снова вернулся к медицинским наблюдениям:

"Я трогал пульс, нашел руку довольно холодною – пульс малый, скорый, как при внутреннем кровотечении, вышел за питьем и чтобы послать за г-м Жуковским. Полковник Данзас взошел к больному. Между тем приехали Задлер, Арендт, Саломон – и я оставил печально больного, который добродушно пожал мне руку".

Главный вопрос, который возникает после знакомства с запиской Шольца: надо ли было информировать Пушкина о смертельной опасности ранения?

Вопрос этот не простой.

"…Умри я сегодня, что с вами будет? мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане, и еще на тесном Петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку…" – писал Александр Сергеевич жене летом 1834 года.

Проблема материального обеспечения семьи не давала покоя поэту Тема эта периодически возникала в его переписке с Натальей Николаевной!

"…У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке Но ни я, ни тетка не вечны"

Но до поединка с Дантесом он так ничего радикального и не придумал, хотя в конце 1836 года предпринял даже попытку отдать в уплату долга свое нижегородское имение.

Однако у него дома было сосредоточено колоссальное богатство – полный стол неопубликованных произведений, которыми надо было распорядиться.

Еще надо продиктовать долги, на которые нет ни векселей, ни заемных писем.

Еще – облегчить участь секунданта.

И еще возникал целый ряд неотложных дел, которых никому нельзя было перепоручить.

Но Шольц некатегоричен в своем прогнозе Он советовал выслушать более авторитетные мнения.

Самым большим авторитетом среди врачей, приехавших к А. С. Пушкину, пользовался лейб-медик Н. Ф Арендт, взявший на себя руководство лечением раненого.

Действительно, он вскоре приехал с Карлом Задлером. О серьезности ранения Пушкина Шольц уже слышал не только от Данзаса, но и от своего коллеги, который только что успел перевязать руку Дантеса.

Карл Задлер был главным врачом придворного конюшенного госпиталя" основанного в конце XVIII бека Для службы царского двора. Занимался он хирургией, но, судя по воспоминаниям знавшего его Н. И. Пирогова, хирургом был весьма средним.

К. Задлер проявлял активный интерес к истории России. В 60-е годы им было опубликовано несколько работ о различных деятелях эпохи Петра I и Екатерины П. Но Задлер оказался человеком недальновидным, он не оценил личности А. С. Пушкина, не понял, что живая история сама шла к нему в руки, и не оставил никаких литературных следов об этом своем врачебном визите.

В. Б. Шольц, в отличие от него, написал бесхитростные, почти протокольные воспоминания, которые, несмотря на погрешности стиля (именно так, на ломаном русском языке, он, сын прусского ротмистра, окончивший курс медицинских наук в Дерптском университете, и изъяснялся в жизни), создают представление не только о беспомощности медиков, но и о мужестве А. С. Пушкина, желавшего узнать неприкрытую правду о своем состоянии. –

Вот несколько строк оттуда:

"…Больной просил удалить и недопустить при исследовании раны жену и прочих домашних. Увидев меня, дал мне руку и сказал: "плохо со мною". – Мы осматривали рану, и г-н Задлер уехал за нужными инструментами.

Больной громко и ясно спрашивал меня: "Что вы думаете о моей ране; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу; дорогою шло много крови – скажите мне откровенно, как вы рану находили?"

Не могу вам скрывать, что рана ваша опасная.

"Скажите мне – смертельна?"

Считаю долгом Вам это не скрывать, – но услышим мнение Арендта и Саломона, за которыми послано.

"Je vous remercie, vous avez agi en honnetehomme envers moi – (при сем рукою потер себе лоб). – II faut, que j'arrange ma maison" [18]. – Через несколько минут сказал: «Мне кажется, что много крови идет?»

Я осмотрел рану, – но нашлось, что мало – и наложил новый компресс.

Не желаете ли Вы видеть кого-нибудь из близких приятелей?

"Прощайте друзья!" (сказал он, глядя на библиотеку) .

"Разве Вы думаете, что я часу не проживу?"

О нет, не потому, но я полагал, что Вам приятнее кого-нибудь из них видеть…"

Прервем на время рассказ доктора Шольца и попытаемся представить, кого в этот критический момент хотел бы видеть около себя Пушкин.

Круг его друзей был чрезвычайно широк. Однако со многими из тех, кто ему был бы необходим в эти минуты, встретиться было невозможно "Иных уж нет, а те – далече…"

Безвременно ушел Антон Дельвиг, и, оплакивая его, Александр Сергеевич писал Плетневу: "Никто на свете не был мне ближе Дельвига". В 1831 году, отмечая "святую годовщину" Лицея, Пушкин пророчески говорил;

В последние тяжкие часы жизни Пушкин вспоминал двух других верных друзей юности – Ивана Пущина и Ивана Малиновского – и сожалел, что их нет рядом: "Мне бы легче было умирать", – признался он.

…И мнится, очередь за мной,

Зовет меня мой Дельвиг милый,

Товарищ юности живой,

Товарищ юности унылой,

Товарищ песен молодых,

Пиров и чистых помышлений,

Туда, в толпу теней родных

Навек от нас утекший гений…

Александр Сергеевич удовлетворенно воспринял известие о приходе Петра Александровича Плетнева. Плетнев был его неизменной опорой в литературных и издательских делах. Петр Александрович писал, что он был для Пушкина "и родственником, и другом, и издателем, и кассиром" Именно ему Александр Сергеевич посвятил "Евгения Онегина".

Пушкину захотелось проститься с Петром Андреевичем Вяземским и Александром Ивановичем Тургеневым – людьми чрезвычайно близкими ему по литературным интересам, духу, образу мыслей– С ними на протяжении всей сознательной жизни его связывала прочная и глубокая дружба.

Но первая его мысль после вопроса Шольца, кого он хотел видеть, была о Жуковском.

Василий Андреевич относился к категории людей, не любить которых нельзя. Его отличало бескорыстие, самоотвержение, самоотречение. Кто-то очень верно назвал его самым добрым человеком в русской литературе. "Пленительной сладостью" обладали не только его стихи, но и обыкновенные слова, идущие из глубины его небесной, ангельской души, как говорили о нем его друзья. Один вид старого друга успокаивал Пушкина.

"…Я бы желал Жуковского", – записал его просьбу Шольц и без перехода снова вернулся к медицинским наблюдениям:

"Я трогал пульс, нашел руку довольно холодною – пульс малый, скорый, как при внутреннем кровотечении, вышел за питьем и чтобы послать за г-м Жуковским. Полковник Данзас взошел к больному. Между тем приехали Задлер, Арендт, Саломон – и я оставил печально больного, который добродушно пожал мне руку".

Главный вопрос, который возникает после знакомства с запиской Шольца: надо ли было информировать Пушкина о смертельной опасности ранения?

Вопрос этот не простой.

"…Умри я сегодня, что с вами будет? мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане, и еще на тесном Петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку…" – писал Александр Сергеевич жене летом 1834 года.

Проблема материального обеспечения семьи не давала покоя поэту Тема эта периодически возникала в его переписке с Натальей Николаевной!

"…У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке Но ни я, ни тетка не вечны"

Но до поединка с Дантесом он так ничего радикального и не придумал, хотя в конце 1836 года предпринял даже попытку отдать в уплату долга свое нижегородское имение.

Однако у него дома было сосредоточено колоссальное богатство – полный стол неопубликованных произведений, которыми надо было распорядиться.

Еще надо продиктовать долги, на которые нет ни векселей, ни заемных писем.

Еще – облегчить участь секунданта.

И еще возникал целый ряд неотложных дел, которых никому нельзя было перепоручить.

Но Шольц некатегоричен в своем прогнозе Он советовал выслушать более авторитетные мнения.

Самым большим авторитетом среди врачей, приехавших к А. С. Пушкину, пользовался лейб-медик Н. Ф Арендт, взявший на себя руководство лечением раненого.

8

Обнаружив записку Данзаса, Н. Ф. Арендт тут же сел в еще не успевшую отъехать от крыльца карету, запряженную парой в шорах, и поторопил кучера к дому Волконской на Мойке, где его с нетерпением ждали.

Скинув на руки камердинеру шубу, остался в своем форменном сюртуке с "Владимиром" на шее. Вынужденный по роду службы бывать при дворе, Николай Федорович постоянно носил эту форму – не самую удобную для общения с больными.

Кивком поздоровался со всеми и молча подошел к постели Пушкина.

Тревожные взоры были устремлены на знаменитого доктора, склонившегося над раненым поэтом.

Многоопытный хирург, оказывавший помощь раненым в 30 боевых сражениях, он сразу оценил безнадежность положения.

Привычная "маска" врача – добродушная улыбка – сползала с его круглого лица.

Пушкин, этот проницательнейший из людей, мог и не задавать вопроса. Но он спросил, что думает Николай Федорович о его ранении. И убеждал отвечать откровенно, так как любой ответ его не испугает. Ему необходимо знать правду, чтобы успеть сделать важные распоряжения.

А. Аммосов со слов К. К. Данзаса записал эту сцену:

"Если так, – ответил ему Арендт,– – то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды",

Пушкин благодарил Арендта за откровенность и просил только не говорить жене.

Прощаясь, Арендт объявил Пушкину, что по обязанности своей он должен доложить обо всем случившемся государю. Пушкин ничего не возразил против этого, но поручил только Арендту просить от его имени не преследовать его секунданта. Уезжая, Арендт сказал провожавшему его в переднюю Данзасу:

"Штука скверная, он умрет".

Однако прежде, чем уйти, Арендт сделал простейшие назначения больному: абсолютный покой, холод на живот и холодное питье, что тут же принялись исполнять, благо была зима и льда было предостаточно.

Возможно, тогда же, боясь усилить внутреннее кровотечение, он отменил зондирование раны.

Манипуляция эта заключалась в том, что хирург, не расширяя входного отверстия пулевого канала, с помощью специальных пулеискателей (род пинцетов или зажимов различной величины и формы) пытался извлечь пулю, о расположении которой имел самое смутное представление. Как правило, он часами копался в ране, заражая ее и причиняя больному неимоверные страдания.

Из мемуарной литературы известно, что Задлер ушел за инструментами; однако никто не указывает, что они были пущены в ход. Если кто и мог запретить эту общепринятую в то время манипуляцию, то только такой авторитет, как Арендт. Полагаю, что так оно и было.

Н. Ф. Арендта как специалиста могут характеризовать следующие вехи его биографии.

Имя его, начертанное золотыми буквами, красовалось на самом верху мраморной доски лучших выпускников Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии, которую он закончил в 1805 году.

В 1821 году Н. Ф. Арендту – первому из врачей в истории русской медицины – было присуждено почетное звание доктора медицины и хирургии без производства каких-либо экзаменов – "за усердную службу и совершенные познания медицинских наук, оказанные им при многократных труднейших операциях", как было записано в аттестации.

Статьей Н. Ф. Арендта об удачном случае перевязки сонной артерии (одном из первых не только в России, но и в Европе) в 1823 году открылся первый номер только начинавшего издаваться "Военно-медицинского журнала", сыгравшего впоследствии огромную роль в подготовке и консолидации национальных хирургических кадров.

Предки Н. Ф. Арендта переселились в Россию из Польши еще при Петре I. Медицинская специальность етала потомственной в обширном семействе Арендтов, и на протяжении почти двух веков многие достойные врачи носили эту фамилию. Уже в наше время оставил о себе добрую память известный нейрохирург, один из ближайших учеников академика Н. Н. Бурденко, профессор Андрей Андреевич Арендт. Во время Великой Отечественной войны он возглавлял крупнейший нейрохирургический госпиталь, дислоцированный в Казани – городе, где жил первый лекарь в роду Арендтов – Федор Иванович; здесь же в 1785 году появился на свет Николай Федорович.

Николай Федорович Арендт начинал свою хирургическую карьеру в качестве полкового доктора. Участвуя в многочисленных сражениях, которые вела Россия в 1806 – 1814 годах, пройдя от Москвы до Парижа, он закончил войну в должности главного хирурга русской армии во Франции.

Оставаясь несколько лет за рубежом, Арендт своим искусством хирурга и гуманным отношением к больным снискал уважение не только соотечественников, но и врачей Франции. Так, профессор Мальгень, президент Парижской медицинской академии, особенно прославившийся в диагностике и лечении переломов, через много лет вспоминал в медицинской печати успехи Арендта при лечении огнестрельных ранений конечностей. А руководитель медицинской службы французских армий профессор Перси, когда Арендт покидал Париж, отправил вслед ему такую записку: ",..мы свидетельствуем, что он проделал много важных и опасных операций, из которых большинство были полностью удачными; к высокому уважению, которое вызывают его заслуги, многое привносят его личные и моральные добродетели, и мы считаем себя счастливыми выразить это доктору Аренда ту при возвращении к главным силам русской армии".

В Петербурге Николай Федорович быстро стал одним из самых популярных хирургов. Как указывает его биограф Я. Чистович, он буквально не вылезал из своей кареты, в которой разъезжал по вызовам. И когда однажды потребовалась квалифицированная помощь Николаю I, к нему пригласили Арендта. Император поправился, а 44-летний хирург получил должность лейб-медика. Было это в 1829 году.

На этой должности он продержался 10 лет и ушел с нее, еще продолжая активную медицинскую деятельность.

По мнению Н. И. Пирогова, Арендт в недостаточной степени обладал теми качествами, которые необходимы для успешной службы при дворе, чем резко отличался от его преемника профессора Мандта – карьериста и царедворца.

"Н. Ф. Арендт был человеком другого разбора", – сказал в своих "Записках" Н. И. Пирогов.

Кстати, когда умирал раненый Пушкин, Мандт уже набирал силу при дворе, и великая княгиня Елена Павловна через Жуковского предлагала его услуги: "…я хочу спросить Вас, не согласились бы послать за Манд-том, который столь же искусный врач, как оператор. Если решаться на Мандта, то ради бога, поспешите и располагайте ездовым, которого я Вам направлю…"

Мандта не пригласили, потому что полностью полагались на Арендта.

Звание Арендта – придворный медик – не должно нас смущать. Нельзя считать, что приставка "лейб" всегда была равноценна низким нравственным качествам врача. Один из примеров тому – лейб-медик последнего русского императора профессор С. П. Федоров, имя которого в ряду выдающихся отечественных хирургов стоит рядом с Н. И.Лироговым.

Но продолжим воспоминания Пирогова об Арендте Им приходилось часто встречаться зимой 1835 – 1836 года: Николай Иванович много оперировал в старейшей Обуховской больнице, а главным консультантом в ней был Н. Ф. Арендт, причем работал он здесь безвозмездно. Кстати, в 1845 году, когда Николай Федорович отошел от большой хирургии, его место в Обуховской больнице занял Пирогов.

"…Нелюбимый вздорным баронетом Вилье [19], молодой Арендт прокладывал сам себе дорогу на военно-медицинском поприще, – писал Николай Иванович. – В молодости и средних летах он был предприимчивым и смелым хирургом, но искусство его еще не основанное на прочном анатомическом базисе, не выдерживало борьбы с временем…".

Дефекты своего образования понимал и сам лейб-медик, который, добившись для Пирогова царского разрешения на чтение курса хирургической анатомии для врачей Обуховской больницы, не пропустил ни одной его лекции и демонстрации операций на трупах, чем очень удивил и растрогал молодого профессора.

Чтобы быть до конца точными отметим, что высказывания Пирогова об Арендте иногда противоречивы и непоследовательны. Ставя его на один уровень с такими всемирно известными хирургами, как Купер и Эбернети, он может в другом месте своих "Записок" назвать его "представителем врачебного легкомыслия" и заявить, что "ни разу не слыхал от Н. Ф. Арендта научно-дельного совета при постели больного".

Но "при постели больного" они встречались главным образом в Обуховской больнице в ту пору, о которой Н. И. Пирогов со свойственной ему самокритичностью позднее писал: "…я – как это всегда случается с молодыми хирургами – был слишком ревностным оператором, чтобы отказываться от сомнительных и безнадежных случаев. Мне казалось в то время несправедливым и вредным для научного прогресса судить о достоинстве и значении операции и хирургов по числу счастливых, благоприятных исходов и счастливых результатов".

Возможно, тем врачом, который пытался его отговаривать от рискованных операций, и был Арендт. Ведь по действовавшим тогда правилам ни одна операция не могла быть выполнена без разрешения консультанта. Не исключается и другой вариант: упрек в легкомыслии мог быть вызван сожалением, что старший и более опытный коллега не останавливал его в безнадежных случаях.

Но это все же детали. Для нас важно другое: что такой нелицеприятный судья, как Н. И. Пирогов, назвал Арендта в числе первых среди "дельных представителей медицины и хирургии" Петербурга 30-х годов.

В 1855 году медицинская общественность торжественно отметила 50-летие врачебной деятельности Николая Федоровича Арендта, которому было присвоено символическое звание "Благодушного врача".

Поскольку сегодня слово "благодушие" имеет некоторый иронический оттенок, откроем словарь Даля и обратимся к первоначальному смыслу: "доброта души, любовные свойства души, милосердие, расположение к общему благу, добру, великодушие, доблесть, мужество на пользу ближнего, самоотвержение".

В свете сказанного об Н. Ф. Арендте возникает естественный вопрос: как мог он, искусный и добрый доктор, оставить Пушкина без активной медицинской помощи (нельзя же всерьез относиться к лечению холодом), к тому же сообщить ему правду о безнадежности положения?

Именно такого рода обвинения были предъявлены Н. Ф. Арендту спустя много лет после гибели А. С. Пушкина. При этом невольно новейшие принципы ведения подобных больных были перенесены в пушкинские времена без учета уровня хирургической культуры прошлого.

Чтобы нам не впасть в такую же ошибку, вспомним несколько страниц из истории медицины.

Опустошительные войны начала XIX века выдвинули на первый план интересы военной хирургии и, в частности, вопросы лечения ран.

В отчетах ведущих хирургических клиник воюющих стран можно найти интересную информацию об исходах ампутаций конечностей, трепанаций черепа. И совершенно отсутствуют сведения о результатах лечения раненых в живот и грудную клетку, словно таких ранений не было вовсе.

В послевоенное время к этому перечню крупных операций добавились перевязки сосудов по поводу аневризм и исключительно редко – грыжесечения, которые давали огромную смертность.

"Грыжесечения принадлежат к труднейшим и опаснейшим операциям, – писал в своем руководстве по хирургии, вышедшем в 1835 году, профессор X. X. Саломон, – так как для ее производства требуется не только точное знание анатомии, но особенная опытность, спокойствие духа, осмотрительность, а иногда даже предприимчивость в действиях оператора".

Знаменитый профессор, несомненно, переоценивал значение индивидуальных способностей хирурга для исхода этого вмешательства. В наши дни грыжесечение Считается рядовой операцией, и ее успешно выполняют даже начинающие врачи. Между тем сам великий Н. И. Пирогов в 1852 году в числе 400 операций сделал лишь пять грыжесечений, из которых три закончились Смертью больных от гнойных осложнений.

Я так часто обращаюсь к имени Н. И. Пирогова, потому что в истории отечественной хирургии он сыграл решающую роль. Своими трудами он дал небывалый толчок развитию русской медицинской мысли, а многие идеи, высказанные им на заре развития хирургии, не стареют и по сей день.

Так вот, по мнению Н. И. Пирогова, изложенному им й фундаментальном руководстве "Основы военно-полевой хирургии", не рекомендовалось раненому в живот вскрывать брюшную полость и даже вправлять обратно выпавший наружу сальник. Нарушение этого правила вело к развитию воспаления брюшины (перитониту) и смерти больного.

Еще долго после гибели Пушкина операции на органах брюшной и грудной полости будут находиться под запретом, и поэтому в книге М. Лахтина "Большие one1-рации в истории хирургии", выпущенной в 1901 году, они совершенно не найдут отражения.

Скинув на руки камердинеру шубу, остался в своем форменном сюртуке с "Владимиром" на шее. Вынужденный по роду службы бывать при дворе, Николай Федорович постоянно носил эту форму – не самую удобную для общения с больными.

Кивком поздоровался со всеми и молча подошел к постели Пушкина.

Тревожные взоры были устремлены на знаменитого доктора, склонившегося над раненым поэтом.

Многоопытный хирург, оказывавший помощь раненым в 30 боевых сражениях, он сразу оценил безнадежность положения.

Привычная "маска" врача – добродушная улыбка – сползала с его круглого лица.

Пушкин, этот проницательнейший из людей, мог и не задавать вопроса. Но он спросил, что думает Николай Федорович о его ранении. И убеждал отвечать откровенно, так как любой ответ его не испугает. Ему необходимо знать правду, чтобы успеть сделать важные распоряжения.

А. Аммосов со слов К. К. Данзаса записал эту сцену:

"Если так, – ответил ему Арендт,– – то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды",

Пушкин благодарил Арендта за откровенность и просил только не говорить жене.

Прощаясь, Арендт объявил Пушкину, что по обязанности своей он должен доложить обо всем случившемся государю. Пушкин ничего не возразил против этого, но поручил только Арендту просить от его имени не преследовать его секунданта. Уезжая, Арендт сказал провожавшему его в переднюю Данзасу:

"Штука скверная, он умрет".

Однако прежде, чем уйти, Арендт сделал простейшие назначения больному: абсолютный покой, холод на живот и холодное питье, что тут же принялись исполнять, благо была зима и льда было предостаточно.

Возможно, тогда же, боясь усилить внутреннее кровотечение, он отменил зондирование раны.

Манипуляция эта заключалась в том, что хирург, не расширяя входного отверстия пулевого канала, с помощью специальных пулеискателей (род пинцетов или зажимов различной величины и формы) пытался извлечь пулю, о расположении которой имел самое смутное представление. Как правило, он часами копался в ране, заражая ее и причиняя больному неимоверные страдания.

Из мемуарной литературы известно, что Задлер ушел за инструментами; однако никто не указывает, что они были пущены в ход. Если кто и мог запретить эту общепринятую в то время манипуляцию, то только такой авторитет, как Арендт. Полагаю, что так оно и было.

Н. Ф. Арендта как специалиста могут характеризовать следующие вехи его биографии.

Имя его, начертанное золотыми буквами, красовалось на самом верху мраморной доски лучших выпускников Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии, которую он закончил в 1805 году.

В 1821 году Н. Ф. Арендту – первому из врачей в истории русской медицины – было присуждено почетное звание доктора медицины и хирургии без производства каких-либо экзаменов – "за усердную службу и совершенные познания медицинских наук, оказанные им при многократных труднейших операциях", как было записано в аттестации.

Статьей Н. Ф. Арендта об удачном случае перевязки сонной артерии (одном из первых не только в России, но и в Европе) в 1823 году открылся первый номер только начинавшего издаваться "Военно-медицинского журнала", сыгравшего впоследствии огромную роль в подготовке и консолидации национальных хирургических кадров.

Предки Н. Ф. Арендта переселились в Россию из Польши еще при Петре I. Медицинская специальность етала потомственной в обширном семействе Арендтов, и на протяжении почти двух веков многие достойные врачи носили эту фамилию. Уже в наше время оставил о себе добрую память известный нейрохирург, один из ближайших учеников академика Н. Н. Бурденко, профессор Андрей Андреевич Арендт. Во время Великой Отечественной войны он возглавлял крупнейший нейрохирургический госпиталь, дислоцированный в Казани – городе, где жил первый лекарь в роду Арендтов – Федор Иванович; здесь же в 1785 году появился на свет Николай Федорович.

Николай Федорович Арендт начинал свою хирургическую карьеру в качестве полкового доктора. Участвуя в многочисленных сражениях, которые вела Россия в 1806 – 1814 годах, пройдя от Москвы до Парижа, он закончил войну в должности главного хирурга русской армии во Франции.

Оставаясь несколько лет за рубежом, Арендт своим искусством хирурга и гуманным отношением к больным снискал уважение не только соотечественников, но и врачей Франции. Так, профессор Мальгень, президент Парижской медицинской академии, особенно прославившийся в диагностике и лечении переломов, через много лет вспоминал в медицинской печати успехи Арендта при лечении огнестрельных ранений конечностей. А руководитель медицинской службы французских армий профессор Перси, когда Арендт покидал Париж, отправил вслед ему такую записку: ",..мы свидетельствуем, что он проделал много важных и опасных операций, из которых большинство были полностью удачными; к высокому уважению, которое вызывают его заслуги, многое привносят его личные и моральные добродетели, и мы считаем себя счастливыми выразить это доктору Аренда ту при возвращении к главным силам русской армии".

В Петербурге Николай Федорович быстро стал одним из самых популярных хирургов. Как указывает его биограф Я. Чистович, он буквально не вылезал из своей кареты, в которой разъезжал по вызовам. И когда однажды потребовалась квалифицированная помощь Николаю I, к нему пригласили Арендта. Император поправился, а 44-летний хирург получил должность лейб-медика. Было это в 1829 году.

На этой должности он продержался 10 лет и ушел с нее, еще продолжая активную медицинскую деятельность.

По мнению Н. И. Пирогова, Арендт в недостаточной степени обладал теми качествами, которые необходимы для успешной службы при дворе, чем резко отличался от его преемника профессора Мандта – карьериста и царедворца.

"Н. Ф. Арендт был человеком другого разбора", – сказал в своих "Записках" Н. И. Пирогов.

Кстати, когда умирал раненый Пушкин, Мандт уже набирал силу при дворе, и великая княгиня Елена Павловна через Жуковского предлагала его услуги: "…я хочу спросить Вас, не согласились бы послать за Манд-том, который столь же искусный врач, как оператор. Если решаться на Мандта, то ради бога, поспешите и располагайте ездовым, которого я Вам направлю…"

Мандта не пригласили, потому что полностью полагались на Арендта.

Звание Арендта – придворный медик – не должно нас смущать. Нельзя считать, что приставка "лейб" всегда была равноценна низким нравственным качествам врача. Один из примеров тому – лейб-медик последнего русского императора профессор С. П. Федоров, имя которого в ряду выдающихся отечественных хирургов стоит рядом с Н. И.Лироговым.

Но продолжим воспоминания Пирогова об Арендте Им приходилось часто встречаться зимой 1835 – 1836 года: Николай Иванович много оперировал в старейшей Обуховской больнице, а главным консультантом в ней был Н. Ф. Арендт, причем работал он здесь безвозмездно. Кстати, в 1845 году, когда Николай Федорович отошел от большой хирургии, его место в Обуховской больнице занял Пирогов.

"…Нелюбимый вздорным баронетом Вилье [19], молодой Арендт прокладывал сам себе дорогу на военно-медицинском поприще, – писал Николай Иванович. – В молодости и средних летах он был предприимчивым и смелым хирургом, но искусство его еще не основанное на прочном анатомическом базисе, не выдерживало борьбы с временем…".

Дефекты своего образования понимал и сам лейб-медик, который, добившись для Пирогова царского разрешения на чтение курса хирургической анатомии для врачей Обуховской больницы, не пропустил ни одной его лекции и демонстрации операций на трупах, чем очень удивил и растрогал молодого профессора.

Чтобы быть до конца точными отметим, что высказывания Пирогова об Арендте иногда противоречивы и непоследовательны. Ставя его на один уровень с такими всемирно известными хирургами, как Купер и Эбернети, он может в другом месте своих "Записок" назвать его "представителем врачебного легкомыслия" и заявить, что "ни разу не слыхал от Н. Ф. Арендта научно-дельного совета при постели больного".

Но "при постели больного" они встречались главным образом в Обуховской больнице в ту пору, о которой Н. И. Пирогов со свойственной ему самокритичностью позднее писал: "…я – как это всегда случается с молодыми хирургами – был слишком ревностным оператором, чтобы отказываться от сомнительных и безнадежных случаев. Мне казалось в то время несправедливым и вредным для научного прогресса судить о достоинстве и значении операции и хирургов по числу счастливых, благоприятных исходов и счастливых результатов".

Возможно, тем врачом, который пытался его отговаривать от рискованных операций, и был Арендт. Ведь по действовавшим тогда правилам ни одна операция не могла быть выполнена без разрешения консультанта. Не исключается и другой вариант: упрек в легкомыслии мог быть вызван сожалением, что старший и более опытный коллега не останавливал его в безнадежных случаях.

Но это все же детали. Для нас важно другое: что такой нелицеприятный судья, как Н. И. Пирогов, назвал Арендта в числе первых среди "дельных представителей медицины и хирургии" Петербурга 30-х годов.

В 1855 году медицинская общественность торжественно отметила 50-летие врачебной деятельности Николая Федоровича Арендта, которому было присвоено символическое звание "Благодушного врача".

Поскольку сегодня слово "благодушие" имеет некоторый иронический оттенок, откроем словарь Даля и обратимся к первоначальному смыслу: "доброта души, любовные свойства души, милосердие, расположение к общему благу, добру, великодушие, доблесть, мужество на пользу ближнего, самоотвержение".

В свете сказанного об Н. Ф. Арендте возникает естественный вопрос: как мог он, искусный и добрый доктор, оставить Пушкина без активной медицинской помощи (нельзя же всерьез относиться к лечению холодом), к тому же сообщить ему правду о безнадежности положения?

Именно такого рода обвинения были предъявлены Н. Ф. Арендту спустя много лет после гибели А. С. Пушкина. При этом невольно новейшие принципы ведения подобных больных были перенесены в пушкинские времена без учета уровня хирургической культуры прошлого.

Чтобы нам не впасть в такую же ошибку, вспомним несколько страниц из истории медицины.

Опустошительные войны начала XIX века выдвинули на первый план интересы военной хирургии и, в частности, вопросы лечения ран.

В отчетах ведущих хирургических клиник воюющих стран можно найти интересную информацию об исходах ампутаций конечностей, трепанаций черепа. И совершенно отсутствуют сведения о результатах лечения раненых в живот и грудную клетку, словно таких ранений не было вовсе.

В послевоенное время к этому перечню крупных операций добавились перевязки сосудов по поводу аневризм и исключительно редко – грыжесечения, которые давали огромную смертность.

"Грыжесечения принадлежат к труднейшим и опаснейшим операциям, – писал в своем руководстве по хирургии, вышедшем в 1835 году, профессор X. X. Саломон, – так как для ее производства требуется не только точное знание анатомии, но особенная опытность, спокойствие духа, осмотрительность, а иногда даже предприимчивость в действиях оператора".

Знаменитый профессор, несомненно, переоценивал значение индивидуальных способностей хирурга для исхода этого вмешательства. В наши дни грыжесечение Считается рядовой операцией, и ее успешно выполняют даже начинающие врачи. Между тем сам великий Н. И. Пирогов в 1852 году в числе 400 операций сделал лишь пять грыжесечений, из которых три закончились Смертью больных от гнойных осложнений.

Я так часто обращаюсь к имени Н. И. Пирогова, потому что в истории отечественной хирургии он сыграл решающую роль. Своими трудами он дал небывалый толчок развитию русской медицинской мысли, а многие идеи, высказанные им на заре развития хирургии, не стареют и по сей день.

Так вот, по мнению Н. И. Пирогова, изложенному им й фундаментальном руководстве "Основы военно-полевой хирургии", не рекомендовалось раненому в живот вскрывать брюшную полость и даже вправлять обратно выпавший наружу сальник. Нарушение этого правила вело к развитию воспаления брюшины (перитониту) и смерти больного.

Еще долго после гибели Пушкина операции на органах брюшной и грудной полости будут находиться под запретом, и поэтому в книге М. Лахтина "Большие one1-рации в истории хирургии", выпущенной в 1901 году, они совершенно не найдут отражения.