Страница:

Тем не менее у нас есть все основания предполагать, что уничтожение, исчезновение или изъятие всех священных предметов из храма в Гелиополе имели место в так называемом Первом переходном периоде в истории Египта. В это время единство страны было нарушено, и воцарилась полная анархия. Нам известно, что в эти смутные годы были разрушены святыни Гелиополя; возможно, именно тогда Ра покинул свой храм и превратился в Амона – «тайного бога».

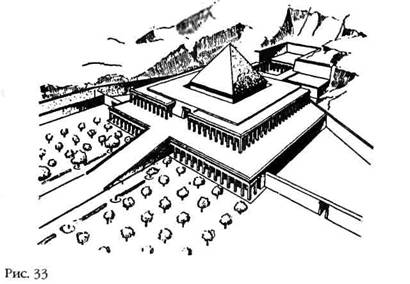

Когда в эпоху правления Одиннадцатой Династии в Египте был восстановлен порядок, новой столицей государства стали Фивы, а верховным божеством – Амон. Фараон Ментухотеп (Неб-Непет-Ра) построил неподалеку от Фив огромный храм Ра, верхняя часть которого представляла собой «пирамиду» и была предназначена для увековечения Небесных палат Ра (рис. 33).

Греки называли эти колонны «обелисками», то есть «заостренными». Египетское название колонн – Лучи Богов. Большинство таких колонн были установлены – всегда парами у ворот, ведущих в храм (рис. 34), – при Восемнадцатой и Девятнадцатой Династиях (некоторые из них в настоящее время перевезены в Нью-Йорк, Лондон, Париж и Рим). Фараоны утверждали, что они устанавливают колонны, чтобы «получить (от богов) дар вечной жизни». Дело в том, что обелиски представляли собой каменные копии того, что собственными глазами видели (и к чему целенаправленно стремились) первые фараоны в Дуате в недрах священной Горы, – космические ракеты богов (рис. 35).

Современные надгробия, на которых увековечено имя усопшего, являются уменьшенными копиями древних обелисков – эта традиция уходит корнями в ту эпоху, когда боги и их космические корабли были не мифом, а абсолютной реальностью.

Египтяне называли этих небесных существ НТР – это слово на всех языках древних народов Ближнего Востока означало «Тот, кто наблюдает». Для записи слова «нетер» использовался иероглиф

Египтяне называли Красное море морем УР. Выражение «Та-Ур» обозначало «чужие земли на востоке». Анри Гутье, составивший словарь «Dictionnaire des Noms Geo-graphiques», в который вошли все географические названия, встречающиеся в египетских надписях и текстах, указывал, что иероглиф для обозначения Та-Ур представлял собой «символ, указывающий на связь с навигацией… этот символ означал: «следует плыть на лодке, держась левой стороны». Взглянув на карту древних земель, мы увидим, что, повернув от Египта налево и миновав Баб-эль-Мандебский пролив, мореплаватель проходит вдоль берегов Аравийского полуострова и попадает в Персидский залив.

Существуют и другие ключи. Та-Ур в буквальном переводе означает «земля Ур», а название Ур нам хорошо известно. Это родина еврейского патриарха Авраама. Он был потомком Сима, старшего сына Ноя (героя мифа о Всемирном потопе), а его отец Фарра жил в халдейском городе под названием Ур. «И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую».

Когда в начале девятнадцатого века археологи и лингвисты стали изучать историю и письменные документы Древнего Египта, упоминание о городе Ур встречалось только в Ветхом Завете. Однако Халдея была широко известна – этим именем греки называли Вавилон, древнее месопотамское царство.

Греческий историк Геродот, посетивший Вавилон и Египет в пятом веке до нашей эры, обнаружил много общего в обычаях египтян и халдеев. Описывая святилище бога Бела в городе Вавилоне (Геродот называл его Юпитером) и огромную ступенчатую башню, он писал о том, что самой высокой башней в городе считается просторный храм, внутри которого находится богато украшенное ложе необычных размеров, а рядом с ним золотой стол. Здесь нет ни одной статуи, а на ночь в храме остается лишь одна местная жительница – как утверждают халдеи, жрецы этого храма, она избрана самим богом. Они также говорят, что бог лично приходит в храм и спит на ложе. Эта история напоминает египетскую легенду из города Фивы, где в храме Юпитера (Амона) тоже ночует одна из женщин.

Чем больше ученые девятнадцатого века узнавали о Египте, сравнивая формирующуюся историческую картину с трудами греческих и римских историков, тем очевиднее становились два факта. Во-первых, великая египетская цивилизация была не одиноким цветком, распустившимся посреди культурной пустыни, а являлась составной частью общей культуры древних времен. Во-вторых, библейские истории о дальних странах и царствах, об укрепленных городах и торговых путях, о войнах и мирных соглашениях, о миграции и переселении народов – все они оказались не только правдивыми, но и точными.

Хетты, о которых на протяжении многих сотен лет было известно только по упоминаниям в Библии, в египетских текстах предстают могущественными врагами фараонов. Об абсолютно неизвестной странице истории – решающем сражении между египетской армией и ордами пришедших из Малой Азии хеттов, которое произошло у города Кадеш на севере Ханаана, – мы узнали не только из древних текстов, но и из рисунков, сохранившихся на стенах храмов. В этой странице был и личный аспект – в конечном итоге фараон взял в жены дочь царя хеттов, чтобы скрепить этим браком мирный договор.

По мере расширения археологических работ в Египте, а также распространения их на другие библейские земли филистимляне, «люди моря», финикийцы, хурриты, амориты – народы и царства, знакомые европейцам лишь по Ветхому Завету, – стали превращаться из мифа в историческую реальность. Величайшим из всех открытий, по-видимому, стало подтверждение существования таких древних империй, как Ассирия и Вавилон. Но где искать их грандиозные храмы и другие остатки былого величия? Куда исчезли памятники их письменности?

Путешественники, исследовавшие междуречье – обширную равнину между реками Тигр и Евфрат, – сообщали лишь о многочисленных холмах, которые на древнееврейском и арабском языках носили одинаковое название «тель». В отсутствие камня даже самые грандиозные сооружения Месопотамии строились из глиняных кирпичей; войны, силы природы и время превратили их в груды земли. Вместо монументальных построек на этой территории время от времени обнаруживались мелкие артефакты, среди которых попадались глиняные таблички, испещренные клинообразными значками. Еще в 1686 году путешественник по имени Энгельберт Кампфер посетил Персеполь – древнюю столицу персидских царей, с которыми воевал Александр Македонский. С памятников древнего города он скопировал выполненные клинописью надписи, напоминавшие ту, что присутствует на царской печати Дария (рис. 37). Однако Кампфер считал, что это просто декоративный узор. После того как исследователи наконец поняли, что это не что иное, как надписи, никто не мог сказать, на каком языке они написаны, не говоря уже о том, чтобы расшифровать их.

Вдохновленный этими открытиями, родившийся в Париже англичанин по имени Генри Остин Лэйард в 1840 году прибыл в Мосул, город, в котором пересекались караванные пути северо-восточного Ирака (в то время страна входила в состав Оттоманской империи). Там он нанес визит Уильяму Ф. Эйнсуорту, книга которого «Researchers in Assyria, Babylonia and Chaldea» (1838) – вместе с предшествовавшими статьями и небольшими открытиями Клау-дио Дж Рича («Memoir on the Ruins of Babylon») – не только дала пищу воображению Лэйарда, но и позволила получить финансовую поддержку от Британского музея и Королевского географического общества. Хорошо знакомый и с Библией, и с произведениями греческих историков, Лэйард помнил о сообщении одного из военачальников Александра Великого, в котором говорилось о пирамидах и руинах древнего города – то есть города, который считался древним еще во времена Александра!

Друзья из местного населения показали Лэйарду многочисленные холмы, при этом утверждая, что они скрывают останки древних городов. Волнение исследователя еще больше усилилось, когда он добрался до места под названием Бирс-Нимруд. «Я впервые увидел огромный конический холм Нимруда, отчетливо выделявшийся на фоне чистого вечернего неба, – писал он в своей книге «Автобиография». – Это сильнейшее впечатление останется со мной на всю жизнь». Не об этом ли месте с погребенной пирамидой сообщал военачальник Александра? Кроме того, это место ассоциировалось с библейским Нимродом, который «был сильный зверолов пред Господом» и основал царства и столицы на территории Месопотамии (Книга Бытия, 10):

Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар.

Из сей земли вышел Ассур, и построил Ниневию, Рерсовофир, Калах.

И Ресен между Ниневию и между Калахом; это город великий.

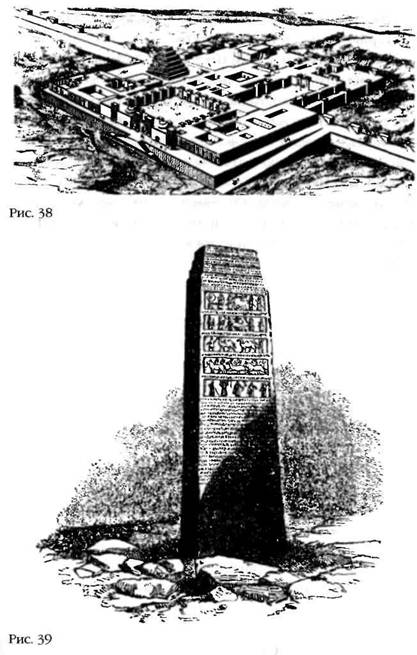

При содействии майора Роулисона, который к тому времени занял пост британского консула в Багдаде, Лэйард в 1845 году вернулся в Мосул, чтобы начать раскопки в дорогом его сердцу Нимруде. Однако, что бы он ни нашел – а он действительно сделал важные открытия, – честь стать первым современным археологом Месопотамии выпала не ему. За два года до экспедиции Лэйарда французский консул в Мосуле Поль-Эмиль Ботта (с которым Лэйард встречался и подружился) предпринял раскопки на одном из холмов в окрестностях Мосула, на противоположном берегу реки Тигр. Местные жители называли это место Хор-сабад, а в найденных при раскопках глиняных табличках с клинописью город именовался Дур-Шаррукином. Это была древняя столица библейского Саргона, царя Ассирии. Над огромным городом с дворцами и храмами возвышалась семиступенчатая пирамида, которая называлась зиккуратом (рис. 38).

Под впечатлением находок Ботты Лэйард ускорил начало раскопок на выбранном холме – он был убежден, что должен откопать Ниневию, упоминавшуюся в Библии столицу Ассирии. Вскоре выяснилось, что на этом месте располагалась ассирийская крепость Калху (библейский Калах), но обнаруженные при раскопках сокровища стоили затраченных усилий. Среди них был обелиск царя Салманасара II, где в списке его данников присутствовал «Ииуй, сын Омры, царь Израиля» (рис. 39).

Находки в Ассирии подтверждали достоверность сведений, приведенных в Ветхом Завете.

Воодушевленный своим открытием, Лэйард в 1849 году приступил к раскопкам холма, расположенного прямо напротив Мосула, на восточном берегу реки Тигр. Это место, которые местные жители называли Куюнджик, оказалось Ниневией – столицей, основанной царем Сеннахиримом, войско которого было уничтожено ангелом Господним во время осады Иерусалима (IV Книга Царств, 18). Впоследствии Ниневия служила столицей царям Эсархаддону и Ашурбанипалу. Бесценные произведения искусства, найденные при раскопках Ниневии и перевезенные в Британский музей, до сих пор являются самой впечатляющей частью ассирийского раздела экспозиции.

Иногда в самих записях указывалось, что язык, на котором они написаны, происходит от аккадского. Это и другие свидетельства подтверждают библейский рассказ о том, что предшественником Ассирии и Вавилона (появившихся на исторической сцене приблизительно в 1900 году до нашей эры) было царство под названием Аккад. Оно было основано Шаррукином – «справедливый правитель», – которого мы называем Саргоном, примерно в 2400 году до нашей эры. При раскопках были найдены несколько записей времен его правления, в которых он хвастался, что по милости покровительствовавшего ему бога Энлиля подвластные ему земли раскинулись на пространстве от Персидского залива до Средиземного моря. Он называл себя «Царь Аккада, Царь Киша» и утверждал, что нанес поражение Уруку, разрушив его стены, а также одержал победу над жителями Ура.

Многие ученые отождествляют Саргона I с библейским Нимродом, поскольку строки Священного Писания как нельзя лучше подходят к нему и его столице городу Кишу (или библейскому Хушу-Кушу), который был основан раньше Аккада.

Хуш родил также Нимрода:

сей начал быть силен на земле.

Он…

Царство его вначале составляли:

Вавилон, Эрех, Аккад

и Халне, в земле Сеннаар.

Бывший в свое время столицей царства город Аккад археологи обнаружили к югу от Вавилона, а древний город Киш был найден к юго-востоку от Аккада. Чем дальше археологи продвигались по равнине между двух рек в юго-восточном направлении, тем старше становился возраст находок. В местечке под названием Варка был обнаружен город Урук, победой над которым похвалялся Саргон – библейский Эрех. С его открытием исследователи шагнули из третьего в четвертое тысячелетие до нашей эры. Здесь нашли первую расписную керамику, обожженную в печи, и самые древние свидетельства использования гончарного круга. К тому же периоду относятся вымощенные известняковыми плитами улицы города, которые на данный момент являются самыми старыми из известных нам каменных сооружений. В Уруке археологи обнаружили также первый зиккурат – огромную рукотворную гору, на вершине которой располагались два храма, красный и белый. Здесь же были найдены и первые памятники письменности (рис. 40), и первые цилиндрические печати (рис. 41), оставлявшие четкий рисунок на пластинках сырой глины.

Одна из величайших находок в Месопотамии – это библиотека царя Ашурбанипала в Ниневии, содержавшая более 25 тысяч глиняных табличек, распределенных по разделам. Ашурбанипал был высокообразованным человеком и собирал в своей библиотеке все, что попадало к нему в руки. Кроме того, он приказал своим писцам копировать и переводить тексты, достать которые было невозможно. Многие таблички снабжены пометками древних писцов о том, что это копии «старинных текстов». Группа из 23 табличек оканчивалась странной фразой: «23 таблица; язык шумера не изменился». В другом тексте содержится загадочное утверждение самого Ашурбанипала о том, что боги открыли ему секреты чтения и письма и что он даже может прочесть таблицы на шумерском языке и понять загадочные слова вырезанных на камне текстов, сохранившихся с «допотопных» времен.

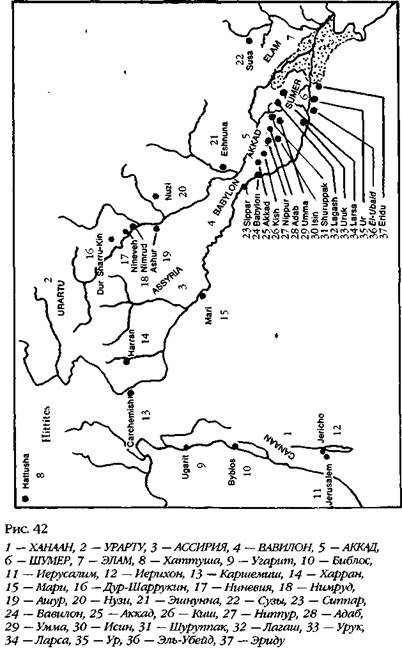

В 1853 году Генри Роулисон в своем докладе Королевскому Азиатскому обществу Великобритании высказал предположение о существовании древнего языка, предшествовавшего аккадскому, и указал, что ассирийские и вавилонские тексты – особенно научные и религиозные – содержат большое число слов, заимствованных из этого неизвестного языка. В 1869 году Жюль Опперт предложил Французскому обществу нумизматики и археологии признать существование языка, который был предшественником аккадского, а также говорившего на этом языке народа. Он показал, что жители Аккада называли своих предшественников шумерами, а также говорили о Земле Шумера (рис. 42).

После открытия великой и древней культуры Египта ученые были вынуждены – хотя и неохотно – признать, что западная цивилизация зародилась не в Риме и не в Греции.

Может быть, как предполагали сами египтяне, корни этой цивилизации и религии нужно искать все же не в Египте, а в Месопотамии?

Через сто лет после первых археологических открытий в Месопотамии у ученых уже не осталось сомнений, что родоначальником современной Цивилизации (с заглавной буквы) стал именно Шумер. Именно на этой территории после 4000 года до нашей эры – почти 6000 лет назад – внезапно появились основные элементы высокоразвитой культуры. Они возникли как будто ниоткуда и без всякой видимой причины. Практически все отличительные черты нашей цивилизации и культуры впервые появились именно в Шумере: города, высокие здания, улицы, рынки, зернохранилища, верфи, школы, храмы, металлургия, лекарства, хирургия, текстиль, кулинария, сельское хозяйство, ирригация, первые кирпичи, первая печь для обжига, первое колесо, повозки, корабли, навигация, международная торговля, меры и веса, государство, законы, суды, присяжные, письменность, история, музыка с нотами и музыкальными инструментами, танцы и акробатика, домашние животные и зоопарки, войны, ремесленничество, проституция. И самое главное – знания о небе и богах, «которые сошли на Землю с Небес».

Здесь следует пояснить, что ни аккадцы, ни шумеры не называли этих пришельцев богами. В наш язык и мышление они попали в виде богов, пройдя через фильтр более поздней языческой религии. В нашем повествовании этот термин используется только из-за сложившейся многовековой традиции.

Жители Акада называли их «илу» – «высокие». Именно от этого слова происходит древнееврейское «Эл». Хананеи и финикийцы называли этих существ «Баал» – Господин.

Но еще до зарождения этих религий шумеры именовали пришельцев ДИН.ГИР, «справедливые из огненных ракет». В древнем пиктографическом письме шумеров (которое впоследствии было стилизовано в клинопись) слова ДИНи ГИР обозначались символами

Из шумерских космологических легенд и эпических поэм, из текстов, которые играли роль автобиографий богов, из списков богов, где указывались их функции, родственные отношения и города, из хронологий, получивших название «Списков Царей», а также из огромного числа других текстов, надписей и рисунков мы составили связный рассказ о драме, произошедшей в доисторическую эпоху.

Сам Мардук уцелел, но стал вращаться вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите, возвращаясь к месту «небесной битвы» между Юпитером и Марсом один раз в 3600 земных лет (рис. 44). Так образовались двенадцать небесных тел Солнечной системы – Солнце, Луна (шумеры считали ее полноценным небесным телом), девять известных нам планет и одна неизвестная, двенадцатая планета Мардук.

Мардук, вторгшийся в нашу Солнечную систему, принес с собой «семена жизни». При столкновении с Тиамат часть их попала на уцелевшую часть планеты, то есть на Землю. Поэтому эволюция жизни на Земле повторяла эволюцию на Мардуке. Из-за разницы во времени в эпоху, когда на Земле только появился человек, на Мардуке уже существовала высокоразвитая цивилизация.

Шумеры утверждали, что именно с этой двенадцатой планеты Солнечной системы на Землю прилетели астронавты – «боги Неба и Земли». Из этих шумерских поверий произошли боги и религии всех других древних народов. Шумеры считали, что спустившиеся на Землю боги создали человека, а затем даровали ему цивилизацию – все знания и науки, включая удивительную по своей глубине и сложности астрономию.