Страница:

Эдуард Мартинович Скобелев

Невинную душу отнять

Рассказ

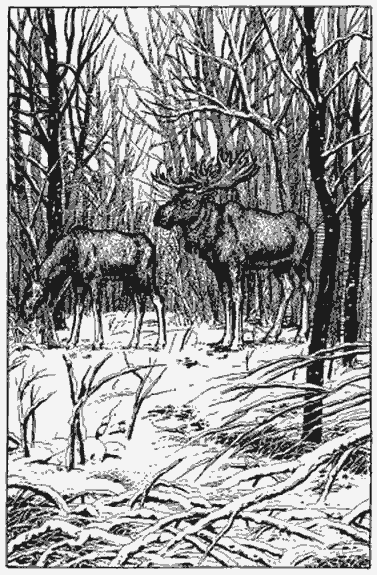

С хрустом переломились сухие, промерзшие прутья лещины, скрипнул, слипаясь, еще не устоявшийся ноябрьский снег — Лось торопился поскорее отыскать свою подругу и потому терял осторожность.

Но, может, он совсем постарел и разучился скользить почти бесшумной тенью? Может, виною тому предчувствие, что он теряет Лосиху навсегда?

Лось не нашел Лосиху на прежнем месте у опушки старого соснового леса, сопрягавшегося с вырубленным участком, где было много сладкого и сочного подроста, особенно березы и осины.

Лось хорошо знал этот участок, в летний безветренный зной охмелявший запахами земляники, мхов и вереска, пушистых елок на взлобке, где встречались в изобилии маслята и нежные моховики, ниже, за полосой хлипкого березняка, розовели россыпи иван-чая, пламенели соцветья дикой гвоздики, ласкал глаз зверобой — приходи, ешь и лечись. И он приходил вместе с Лосихой, жевал можжевельник, прочищая желудок, а спускаясь ближе к лесному, прозрачному озеру даже и в пасмурные дни, искал и находил кусты черники, голубики, у самой воды хрустел стеблями аира, тоже полезной пищи, когда загустевает слюна и пропадает аппетит.

Лось был, конечно, уже стариком. Правда, еще крепким, даже могучим — он носил самые ветвистые и тяжелые рога во всей округе, одним ударом которых пришиб как-то громадного волка-пришлеца, резавшего оленей и вздумавшего напасть на Лосиху в ту пору, когда он еще ухаживал за ней.

Год назад Лось крепко побил молодого соперника и разогнал еще троих ради красавицы Лосихи, только-только вошедшей в брачный возраст. Ему, старику, не верилось, что еще возможна такая радость и такое счастье, но Лосиха привязалась, почувствовав его опыт, мудрость и добрый характер, обкатанный многими потерями и великим знанием. Эта молодая Лосиха будила в нем интерес и энергию — она любила бродить по незнакомым местам, умела чувствовать красоту. Напрягаясь всем телом и наставляя уши, она благоговейно смотрела на реку, вечную плынь, над которой зыбился легкий туман, слушала грустное пение лесных птиц. Она любила взбираться на песчаный холм и смотреть оттуда, как за лес опускалось солнце, и воздух холоднел и уплотнялся, и звуки глохли, и все живое умиротворенно провожало эту великую радость — солнце. Момент, когда оно опускалось, был священным — никто не пил воду, никто не кормился, никто не охотился. Все понимали, что они равно ничтожны перед этой могучей рекою тепла и света, и, если не подтвердят свое восхищение, светило может не явиться, и ночь затянется, и это разрушит все течение жизни.

Лосиха отелилась в мае, когда распустилась черемуха.

И то ли из-за того, что был крупный теленок, то ли по какой другой причине, о которой не знал старый Лось отец, но плод вышел на волю мертвым, и Лосиха с тех пор стала быстро хиреть: в глазах пропал былой блеск, они налились темной тоской, шерсть на загривке посветлела, подшерсток совсем поредел.

Иной раз целыми днями Лосиха лежала под елью или за кустами лещины, тяжело дыша и перхая, и солнце было ей совсем не в радость — она стала избегать припека и ясного света. Стоило немалого упорства заставить Лосиху встать, чтобы идти на водопой или на утреннюю кормежку. И вот что приметил старый Лось: она стала предпочитать пить из ручья или из болота, наотрез отказавшись даже подходить к реке, правда, обмелевшей, местами изгаженной урчащими и воняющими за версту железными чудовищами, на которых туда-сюда сновали суетливые люди. Да, конечно, изменился даже вкус воды, и старый Лось, любивший иногда встретить тут солнце, малиновым гребешком прораставшее из-за дальнего леса или желтым, рысьим глазом светившееся в плотном тумане, неожиданно приметил, что поредели ватаги комаров и умолкли лягушки, любившие прежде попеть там, за кочками осоки в камышах, — их предвечерние хоры навевали сонливость, благостность и какие-то неопределенные воспоминания.

Появилась еще и другая причуда в поведении Лосихи: она стала избегать некоторых привычных мест кормежки. В дни, когда Лосиха была особенно слабой, Лось звал ее на рапсовое поле за рекою, по краям этого поля буйнели россыпи люпина-самосея. Лосиха не только отказывалась, но вела себя так вызывающе и беспокойно, что старый Лось безропотно покорялся, чтобы не отнимать последних сил у своей подруги.

Подозрение о какой-то страшной беде, постигшей лес и лесных жителей, а вместе с тем и Лосиху, зародилось, когда Лось увидел на берегу реки дохлых вьюнов и небольшого сома, а в ольшанике наткнулся на труп болотной совы. Вот тогда он вспомнил и о том, что аисты, две семьи, жившие за лугом у реки, ближе к деревне, давно снялись с обжитых мест и улетели. Или они тоже погибли?

Приметив за собой, что он тоже стал быстро уставать и часто испытывал боли в брюхе, отец Лось решил уйти из этих гиблых мест, уйти навсегда, и Лосиха покорно последовала за ним, хотя переходы давались ей с большим трудом.

Лось повел подругу в пущу на северо-запад, зная, что там спокойно, что, в случае чего, всегда можно рассчитывать на кормушку. Правда, он никогда не унижался до того, чтобы есть из чужих рук, — это было уделом бесшабашных косуль и оленей или потерявших гордость зубров, но теперь речь шла о спасении хворой Лосихи. Она теряла силы, а бессилие всех делает сговорчивыми.

Переходы были небольшими, но молодая Лосиха едва-едва осиливала их. Хуже всего, что она почти ничего не ела, только воду пила все чаще и после водопоя становилась сонной и равнодушной.

Она стала чувствительна ко всяким шумам и к людям испытывала то ли великий страх, то ли какую-то брезгливость: не съела ни пучка овса, когда однажды им пришлось пересечь возделанное поле.

Эта зима случилась ранней и холодной, но корма, конечно, повсюду хватало. Старый Лось дважды приводил свою Лосиху к стогам сена, но она не тронула ни былинки, только посмотрела ему в глаза и пошла прочь, помахивая коротким хвостом.

Вскоре ударили морозы. Лось почувствовал, что вот-вот сбросит свои рога, — он даже желал поскорее освободиться от них, слишком тяжелых, затруднявших движение в чаще, где стало сбиваться небольшое стадо: к ним присоединилась еще одна пара, давно знакомая ему, и вовсе незнакомый лось с черной бородою, сломанным рогом и надорванным ухом.

Объединившись, было веселее переносить унылые серые дни и морозные, а то и пуржливые ночи: как назло, по ночам целую неделю хлестал снежный заряд. Да и обороняться, в случае чего, было удобней: к стаду редко приближались волки и коварные рыси, конечно, не отваживались нападать. Впрочем, старый Лось и не помнил такого, чтобы рысь резала лося, а вот молодые олени не раз платились за свою беспечность.

Ночами старый Лось располагался в снегу с наветренной стороны, прикрывая собою Лосиху, или вовсе дремал, стоя подле нее.

А Лосихе становилось с каждым днем все хуже и хуже. Дыхание сделалось отрывистым, бегать, как прежде, она уже не могла. Старый Лось, жалея подругу, иногда лизал ее нос и волосатый подбородок, где от дыхания постоянно намерзали сосульки.

И пришел день, когда она не смогла встать со своей лежки. Сделала попытку, напружив плечи и беловато-серые ноги, но в бессилии тотчас опустилась.

Старый Лось издал короткий, встревоженный рев — понял, что Лосиха умирает и умрет непременно, если ей не оказать помощи. Он взял ее за ухо своими губами, потеребил. Она ответила тусклым, безразличным взором.

«К людям!» — тотчас решил он.

Люди не вызывали у старого Лося большого доверия. Он давно убедился, что они непостоянны, но все же они были могущественны, носили одежды, ездили на лошадях и железных чудовищах, они владели стогами сена и солью, — они могли помочь. Более слабый всегда верит в помощь более сильного.

Конечно, люди нередко убивали оленей, но лоси, хотя и относились к оленьему племени, были более древнего рода, и люди должны были считаться с этим.

Лаская губами морду Лосихи, покусывая ее за ноги, старый Лось поднял свою подругу, наконец, с ночной лежки. Не давая ей опомниться, тотчас повел к неблизкой деревеньке — сотоварищи по зимовке молча проводили их сочувственными взорами.

Не рассчитал старый Лось: избрал кратчайший путь, а путь этот за грядой холмов, поросших красноватым, звонким сосняком, преграждала канава шириной метра два и такой же глубины. Лось перемахнул через нее без усилий, а Лосиха пошла по песчаному гребню канавы.

Получилось, что они не сократили, а удлинили свой путь. Возле проселочной дороги, по которой проехали два синих железных чудища на огромных колесах, Лось с Лосихой приостановились. Лось решил, что, пока Лосиха передохнет, он сделает небольшой круг, чтобы вновь найти кратчайший до людского жилья путь — из-за канавы они взяли так далеко в сторону, что ветер никаких других запахов, кроме обычных лесных, не приносил.

Когда Лось возвратился на прежнее место, Лосихи уже не было.

Куда она подевалась? Куда пошла?

Следы довели его до проселка и пропали, сбитые следами рубчатой резины, а запахи все утонули в ошеломляющей вони жидкости, которой всегда пахли движущиеся железные чудовища.

Куда было идти?

Между тем пространство начало сереть, мертветь, затихая перед сумерками.

«Пошла к людскому жилью, — решил Лось. — Куда же еще? Стало совсем плохо, и она решилась…»

И он уверенно зашагал к поселью, ловя запахи широкими ноздрями и сортируя их: вот запах грязных полевок, и под снегом продолжающих прожорливый промысел, вот запах куропаток, затаившихся в кустах и еще медлящих с ночлегом, вот запах замшелого, подслеповатого секача, угрюмым утюгом промчавшего где-то у дороги, вот запахи сосновых шишек, вылущенных за день шустрым дятлом…

Лось уверенно перешел через огороды и стал приближаться к крайней, стоящей совсем на отшибе избе.

Метров тридцать до человеческого жилья, скрытого яблонями и сиренью, еще оставалось, а старый Лось, обмерев сердцем, уже все прочитал в струях воздуха. Может, всякий другой зверь на его месте немедленно повернул бы обратно и унесся скачками в сизое, стынущее пространство поля и дальше — в густой перелесок, но старый Лось преодолел страх. Что бы ни было, он не мог покинуть Лосиху, зная, что с ней случилась беда.

Но как было поверить слишком уж жестокой правде?

Вот ее следы, — она пришла сюда с другой стороны, пришла сама, как и он, поверив, что люди помогут, — зачем, зачем оба поверили в то, что отвергала их звериная подспудная прапамять?

Повернув точно по следам своей подруги, Лось, прошуршав голыми ветвями яблонь, вынырнул почти перед окнами дома, на грядках, где зеленые щетки клубники торчали из-под снега.

«Лось! Лось!» — закричали испуганные голоса, трое плотных, как бревна, мужчин резво вскочили, оторвавшись от своего дела, и отпрянули со страхом, один из них схватил прислоненное к избе охотничье ружье и вскинул его трясущимися руками…

А дело было такое — страшное было дело, и старый Лось, остановившись как вкопанный, все разом увидел, и слеза, огромная, как хрустальная луна, выкатилась из его глаз…

На истерзанном возней снегу, перемешанном уже с землею, лежало окровавленное, разрубленное пополам тело Лосихи — торчал из ее серебристого брюха окровавленный по рукоятку топор. Голова ее на короткой шее была мученически закинута назад, в открытых глазах замер овал белого неба.

Было ясно, что они, эти плотные, как бревна, люди в телогрейках и треухах, провонявшие жженым табаком и мерзкой водою, убили хворую Лосиху, когда она пришла просить о помощи. Вероломство было столь огромно, что старый Лось тотчас отбросил всякую мысль о мести. Он мог бы, если бы ничто не сдерживало его, расшвырять и даже забить насмерть этих убийц, вообразивших из себя охотников только потому, что у них было оружие и, стало быть, перевес силы. Но он слишком сознавал, как они жалки в своем преступлении и как несчастны, если не понимают и никогда не поймут своего несчастья.

«Стре-ляй, па-ла!» — визгливо заорал один, закрываясь окровавленными руками.

Столбы огня ослепили старого Лося. Боли он не почувствовал — ноги подкосились сами собой, и он рухнул на брюхо, продолжая в упор глядеть на своих истязателей. А они расширившимися глазами на исковерканных гримасами лицах следили за его конвульсиями. Тот, что выстрелил от угла хаты, сломав стволы, пытался перезарядить ружье, но руки не слушались его…

Старый, многоопытный провидец Лось впервые в своей жизни плохо понимал то, что произошло. Он чувствовал, что умирает, но не испытывал страха и даже считал, что после смерти Лосихи, смерти, которую он ускорил, ему больше нечего делать на земле.

Он жалел Лосиху. И еще жалел этих незадачливых охотников, навечно осквернивших двойным убийством свой дом, — неужели они не понимали, что всякая радость теперь навсегда уйдет из этого дома? Уйдет от всех этих людей, стрелявших прежде всего в самих себя?

В самих себя — поймут они или не поймут, само течение жизни непременно докажет это, потому что законы природы непреложны.

О, если бы старый Лось умел изъясняться человеческими словами! Пожалуй, тогда его мысли приняли бы иной вид…

Как же слабы вы, могущественные люди, умеющие седлать железных драконов! И как беспомощны перед хищной своей глупостью! Как не умеете видеть собственное сердце и собственную душу! Как далеки голосам и чувствам взлелеявшей вас Матери-природы!

Плоды ваши несовершенны, потому что несовершенны вы сами. Вы тянетесь к тому, что бесполезно, восхищаетесь тем, что бессмысленно, служите тому, что преступно. Вы всегда искали и ищете того, кому можно приписать все свои слабости, перед кем можно покаяться в тайных пороках, от кого можно получить согласие на все, что хотите. Как слаб, жалок и несчастен придуманный вами бог! Этого не скроют ни храмы, воздвигнутые в его честь, ни золото, из которого отливают его изображения, ни сонм жрецов, поющих ему от имени правды…

Вы ищете бога, как мошенники ищут безопасного укрылища. Вам непременно нужен кнут, погоняло, начальник, образ, а то, что подлинный образ совершенного здесь — перед вами, — вы не хотите поверить, потому что, поверив, нужно действовать, а не молиться, жить, а не рассуждать всуе о жизни, нужно, наконец, отвечать перед собою, а не искать исповедника, отпускающего за мзду грехи.

Мы, животные, осознаем полное равенство между собой и еще то, что все мы дети одной Матери, и потому нам нет нужды искать бога или пастыря. В той иерархической среде, в которой, видимо, живет человек, лживая и рабская ответственность перед более сильным стала главной, тогда как главной должна быть ответственность перед самим собой. Можно ублажать тирана убийством его недруга — это будет ложью собственной жизни. Можно повиноваться хозяину ради похвал его — и это будет ложью. Только тот, кто во всем ответит самому себе, честно ответит и всему миру.

Лживой мудрости и лживым богам служили охотники, убившие меня с моею подругой, — душа их невежественна и темна, она ничего не спрашивает у их сердца, и оттого сердце пребывает в постоянном стеснении и страхе.

Да, мудрость — не рассуждение о мудрости, но совершенная жизнь в мире, признаваемом за совершенный, постоянное ощущение совершенства своих возможностей. Посмотри, человек, сколько вокруг живого света! Ты не ценишь его. Ты стенаешь о непроглядном мраке своей души, будто кто иной виноват в том. Посмотри, сколько вокруг чистого воздуха, сколько зеленых трав и злаков, сколько прекрасной, утоляющей жажду воды! Разве ты ценишь эти блага? Разве не роешь каналы, не осушаешь болота, не загрязняешь реки? Но когда приходит беда, ты мечтаешь о глотке воды больше, чем о куске хлеба, разве не так? Когда приходит беда, ты вспоминаешь о воздухе, который отравляешь пожарами и запахами ядов своей скученной жизни. Ты не ценишь то, что принадлежит всем в равной степени, но это самое бесценное и самое святое. Мы, звери, сознаем это, а ты, быть может, еще только начинаешь толковать об этом, не понимая, что истекает время твоего прозрения и нужны не слова, а новая мораль…

Понять другого — это служить всем. Когда живешь правильно, рассуждения излишни. Даже память излишня, даже память, потому что позади оказывается то же, что и впереди…

Если бы старый Лось мог изъясняться скудным и бедным человеческим языком, отражающим скудость и бедность чувств и связей, он бы, возможно, сказал еще и такое: высшая мудрость не нуждается в словах, все слова мира тесны для подлинной мудрости, и самые мудрые — камень, тропа, звезды… Убить из-за своей похоти глупее, чем не убить, и взять лишнее — губительнее, чем не взять вовсе.

Люди жаждут владеть беспредельно и жить вечно. Они хотят жить за чертой своей смерти — верх несправедливости и жестокости, ибо великое — не то, что остается, но то, что продолжает, не то, что у всех на устах, но то, что у всех в сердце. Жаждать личного бессмертия да еще подло ссылаться при этом на богов и природу — это перечеркивать великолепие короткой жизни, где только слитность и кажущееся однообразие струй выражают общий гениальный замысел течения. Поделите реку на части, и она умрет, поделите историю на куски, и она превратится в мертвую лужу, никак не подобную океану бытия.

Вам приходится выбирать на каждом шагу — вы движетесь в лабиринте, который создали сами. Но откуда такое высокомерие к тем, кто отверг лабиринт и сделал выбор раз и навсегда?

Отчего вы, люди, не цените, не умеете ценить то благо, которое даровано вам по рождению? Отчего дерзко хотите большего и уповаете на продолжение жизни, хотя бы в мысли, в картине, в славе, в накопленных богатствах, в злодействе? Вот ваше главное заблуждение, вот оскорбительная темнота вашего сердца, в котором так мало бескорыстия и благородства. Но что я глаголю глухим, что указываю перстом перед слепыми? Разве вы согласитесь когда-либо, что вся мудрость уже высказана, все тайны открыты в явлениях природы и мироздания, вот они — живые и осязаемые в живом мире, и всего-то и заботы, чтобы благодарно принять их и жить ими, а не тщиться разорвать кольцо жизни и каждой доле дать имя, внести его в словарь бессмысленного порой языка, по-разному называющего одно и то же и одинаково определяющего противоположное. Ваш язык был костылем, который помог вам научиться ходить. Так отбросьте теперь его прочь, если способны бегать, плавать и парить в небесах жизни! Отбросить — не значит отказаться от него вовсе, а значит заговорить языком самой природы. Не сильтесь назвать по имени каждую струю ветра — это игра беспомощных. Я плачу от того, что люди присвоили себе право считать себя высшими и более совершенными по отношению ко всему остальному миру, наполняющему природу, — как коварно они обманули самих себя! Вы не выше, потому что природа зиждется на полном равенстве, вы «ниже», пока упрямо не замечаете своего заблуждения. И только когда вы сравняетесь со всеми прочими, вы сможете сравняться и между собою, но никак не прежде того, никак не прежде.

Но едва сравняетесь, всем вам и каждому в отдельности раскроется то, что понятно нам, а для вас все еще великая загадка и мучительная тайна: для чего дана жизнь? А вот для чего: для жизни, для вечности жизни, для гармоничного течения ее. Нет горя от смерти, но безмерно горе от насилия, нет счастья от приобретения и удачи, но велико счастье от вольного следования своему предназначению, нет радости от власти над красотою, но бесконечна радость от созерцания ее свободного самораскрытия, нет жизни в безделии и неге, но необъятно ощущение жизни в душе, побуждающей тело к каждодневному дерзанию. И вовсе излишне силиться сострадать — надо лишь сознавать свое равенство и свое тождество: все беды — в нас всех и все радости — в нас всех. Но сколь далека истина жизни от истины изреченного слова! Однако же кто не мечтает воспарить, у того не растут крылья…

Люди все еще не умеют ходить, не шатаясь из стороны в сторону, как пьяные рабы. Они поклоняются, мечтая разрушить храм своего поклонения, распинают ради того, чтобы лживо каяться, не верят создавшей их Матери, ибо не могут увидеть ее лика.

Прильните к своей Матери, доверьтесь ей полностью, и вы освободитесь от жуткой болезни одиночества и потерянности, которой страдает каждый. Чем ниже вы опуститесь в стремлении сомкнуться с природой, тем выше подниметесь над собой, тем значительнее станет каждый из вас сам по себе — ведь вам кажется, что все мы, животные, на одно лицо, все подобны друг другу — зайцы, лоси, волки, лягушки. Но у каждого из нас свое неповторимое лицо и своя неповторимая судьба. Когда вы осознаете это, вы, конечно же, иначе построите свои связи с землей и с живыми тварями на ней, — они перестанут быть мишенью непоследовательности и невежества, несовершенства и провалов морали.

Ради вас, не ради себя хочу понять, отчего так происходит, что безвинную душу лишают жизни, на которую не имеют никакого права.

Трудно понять, невозможно понять. Одно же неоспоримо: пока люди враждебны к нам, они враждебны и к себе. Не туда, не туда завели вас горлопаны и насильники, не туда затянули шайки разбойников. Вы намучились в оглоблях, — труда боитесь. Так не труда, не труда бойтесь, — оглобель!

Есть примета: чем больше впрок запасет белка, тем короче будет ее век. Размер припасов — вот что меняет психологию. Кажется, чего тут особенного? Ан нет — не терпит природа стремления к безопасности большей, нежели обладает сама. И наказывает беспощадно.

Домашние животные — вот у кого кабала. Но и они слишком мудры, чтобы восстать. Богатство для тела и богатство для души — вещи разные. Человек пытается сопрячь, соединить. Ничего не выходит. И не выйдет, пока он не умерит притязания, пока не признает, что между землей и солнцем должен быть воздух. Вот он, предел, который удержит от гибели: каждый должен носить в совести образ всего мира.

Вы, люди, превозносите свои раскаяния, дабы обелить преступления. Ищете покоя совести. Покаяние и сопутствующая ему молитва — не вершины изобретательного ума, а мерзкие компромиссы на пути развития или, точнее, освобождения совести. Нам, зверям, нет надобности раскаиваться, поскольку мы не совершаем преступлений. Если я, к примеру, сражаюсь за самку в брачный период, так ведь я не преследую цели убить другого самца — хочу подтвердить свое право на продолжение рода. Если волк ловит и съедает зайца — это не преступление, а потеря в борьбе за торжество всей жизни. Люди, я слышал, пытаются прикрыть свой разбой ссылками на волка, поедающего зайца. Но сравнение вскрывает новую подлость изворотливого, но недалекого ума, который не хочет удовлетвориться самым необходимым, во всем ищет максимума.

Когда не хватает на всех, получить имеет право… не сильнейший, нет, не хитрейший, но тот, кто более всего готов заботиться о продолжении общего рода, о продолжении общей правды. Разве среди людей торжествует этот закон? Разве шайка ничтожеств, ничего общего не имеющая с человечеством и его культурой, не объединяется ради торжества над всеми другими людьми? Разве они не расхищают чужой труд и чужую радость, чужую мудрость и чужое вдохновение?

Насилие среди бактерий, растений и животных служит общему круговороту жизни и отбору все более совершенных особей. Насилие среди людей служит, как правило, несправедливости: уничтожению самых одаренных, самых совестливых, самых честных.

Человеку неизвестно, что преступление — только тогда преступление, когда восстают против Природы, уравновешивающей все силы и страсти в своей милости процветающей жизни. Природа дает жизнь, свободу, возможность питать тело, плодиться и радоваться. Преступники — кто встает на пути Природы, кто разрушает ее связи и установления. Человек рожден голым и равным в своих естественных притязаниях. И если один гол, а другой одет — это преступление. Если один сыт, а другой голоден — тоже преступление. Если один господин, а другой раб — это преступление, которое делает бесконечной цепь преступлений.

Мы не делаем умышленного зла, но мы не отрицаем существование зла как такового. Это дело несовершенного, это дыхание безобразного. Борьба ради совершенства — закон жизни. Останься одно добро или одно зло, и жизнь тотчас же захирела бы и исчерпала самое себя, как она исчерпалась бы, если бы установился кругом вечный и жаркий день.

Человек не понимает всей сложности понятий добра и зла. Его так и подмывает назвать добром взятку своей разовой жертвы, а злом — всякое действие инакомыслящего. О, тут все сложнее, намного сложнее, потому что проще. Так, смерть охраняет жизнь, но люди боятся смерти, потому что чаще всего умирают от бессмысленного насилия, противного основам жизни…

Когда туман и лед служат сохранению богатства воды — это одно. А если служат уничтожению этого богатства? Думайте, думайте, все равно ничего не поймете, пока не усвоите новых понятий, а они — в сердце…

В трудах и муках вы ищете в себе основы своей морали, я нахожу ее легко вне себя. Моя мудрость — это моя мораль, разлитая по всему миру. Вы ищете ее, не зная, что она вокруг и начинается с бескорыстия солнца, соединяющего воедино влагу и землю. В лучах солнца содержится сила, знание и любовь одновременно, но что знает об этом человек? Умеет ли он своими каждодневными действиями излучать силу, знание и любовь, как их излучают лес, ручей, бобры, строящие запруду, даже волки, в лютую ночь отправляющиеся на промысел? Не к себе любовь, не о себе знание, не только для себя силу?..

Жизнь и есть высшая суть. Она не нуждается в самопознании как самоцели, потому что до нашего опыта отвечает всем истинам природы. Мы, звери, знаем, что есть добро и зло, но мы не знаем, что можно обойтись без зла. У нас нет сомнений. Мы принимаем факт, тогда как человек способен отрицать то, что видит, и то, что делает. Поведение человека определяет боль и страх перед болью, весь бессловесный мир преисполнен радостью, это его стимул. Мы хотим радости как справедливости. Человек хочет исполнения желаний, умиротворения, отсутствия боли и страха, — какая бездна между нами!