Страница:

— Где?

— В Моховой-с.

— Если ответа не будет, спросите, приходить ли за ответом потом. Понял?

— Понял-с.

Антон вышел.

Щетинников поднялся с кресла, потянулся, хрустнул своими белыми крупными пальцами и с веселой самоуверенной улыбкой промолвил:

— Эта мужененавистница, верно, будет приятно удивлена письмом и согласится, пожалуй, вкусить от брака… Я ей нравлюсь… Да и возраст критический…

И молодой человек заходил по кабинету, улыбаясь по временам скверной, циничной усмешкой при воспоминании о своем сближении с этой недоверчивой девицей, о том, как постепенно он дошел до целования рук, с какой тонкой расчетливостью он старался возбуждать ее инстинкты и как мастерски охотился за ее состоянием.

Действительно, он охотился недурно, с цинизмом и утонченностью холодного развращенного психолога.

IX

X

— В Моховой-с.

— Если ответа не будет, спросите, приходить ли за ответом потом. Понял?

— Понял-с.

Антон вышел.

Щетинников поднялся с кресла, потянулся, хрустнул своими белыми крупными пальцами и с веселой самоуверенной улыбкой промолвил:

— Эта мужененавистница, верно, будет приятно удивлена письмом и согласится, пожалуй, вкусить от брака… Я ей нравлюсь… Да и возраст критический…

И молодой человек заходил по кабинету, улыбаясь по временам скверной, циничной усмешкой при воспоминании о своем сближении с этой недоверчивой девицей, о том, как постепенно он дошел до целования рук, с какой тонкой расчетливостью он старался возбуждать ее инстинкты и как мастерски охотился за ее состоянием.

Действительно, он охотился недурно, с цинизмом и утонченностью холодного развращенного психолога.

IX

Он начал с того, что вел с Зоей Сергеевной одни лишь «умные разговоры», беседовал о Шопенгауэре, о спиритизме и не подавал ни малейшего повода считать себя ухаживателем. Он как-то сразу стал с Зоей Сергеевной на приятельскую ногу, как добрый товарищ, сходный с ней во взглядах и вкусах. Как будто не замечая в ней женщины, он горячо беседовал с ней, давая ей тонко понять, что она замечательно умная девушка, беседовать с которой доставляет ему истинное удовольствие, — потому только он и ездит, чтоб «отвести душу». Он часто вызывал ее на спор, делая вид, что интересуется ее мнениями, и сам, в пылу спора, представляясь увлеченным, как бы в рассеянности, брал ее руку и, слегка пожимая, задерживал в своей теплой, мягкой руке, украдкой посматривая, не производит ли это пожатие того действия, на которое он рассчитывал.

Зоя Сергеевна, всегда приветливая и любезная, всегда довольная случаю поболтать, хоть и принимала Щетинникова радушно, но сперва не доверяла ему. «К чему он часто ездит?» — спрашивала она себя и добросовестно не находила ответа. Тем не менее ей было не скучно с Щетинниковым. Он говорил недурно, щекотал ее ум и нервы. Под конец она привыкла к молодому человеку. Его ум, хладнокровие, светская выдержка, его скептические взгляды на людей и, наконец, его вызывающее, красивое лицо — все это производило некоторое впечатление. Она стала с ним откровеннее, шутя звала его своим приятелем и под конец скучала, если он долго не приходил.

И в течение этих трех месяцев Щетинников приходил часто по вечерам. Генеральша обыкновенно сидела в гостиной, а Зоя Сергеевна, на правах старой девы, звала молодого человека в свой роскошный, уютный кабинет, где они обыкновенно проводили вечера, она — на низеньком диване, он — около, на мягком кресле, болтая о разных разностях, споря или читая какую-нибудь книгу, и расходились иногда за полночь. Она, веселая и оживленная, шла спать, а Щетинников, несколько подавленный от скуки и голодный, ехал в трактир ужинать.

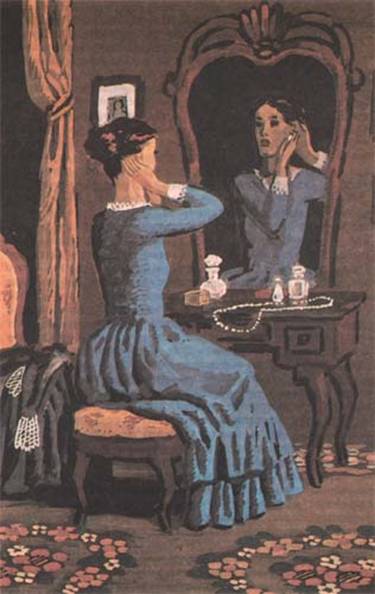

Во время этих бесед Щетинников ни разу не заводил разговора о «чувстве» — этой излюбленной теме молодых людей в начале ухаживания. Это как будто его совсем не интересовало. Не противоречил он, особенно в первое время, Зое Сергеевне, когда она называла себя «старой девой» и смеялась над товарками, все еще стремящимися выйти замуж. Он словно пропускал эти речи мимо ушей, и это немножко раздражало Зою Сергеевну, заставляя ее слегка кокетничать и стараться быть одетой к лицу к приходу Щетинникова. Он как будто и этого не замечал и с большей, казалось, искренностью принял по отношению к Зое Сергеевне тон доброго товарища, далекого от мысли за нею ухаживать. Он чаще брал ее руки или присаживался совсем близко около нее, обдавая ее горячим дыханьем, когда она прочитывала какое-нибудь место в книге, и в то же время с самым серьезным видом продолжал «умный» разговор, взглядывая украдкой на раскрасневшееся лицо и загоравшиеся глаза девушки. Затем он садился в кресло и терпеливо выслушивал возбужденную Зою Сергеевну, рассказывавшую, какие у нее были романы. Она любила их вспоминать и изукрасить собственным воображением, являясь в них всегда героиней, отвергавшей со смехом влюбленного героя. Он внимательно слушал, зная, что она привирает, и когда, закончив рассказ, Зоя Сергеевна говорила, что любить не умеет и ни разу никого не любила, молодой человек казался совсем равнодушным. Он лишь слегка, как светский человек, оппонировал, когда Зоя Сергеевна, словно бы вызывая на ответ, прибавляла, что теперь уж ее песенка спета, она уж не может нравиться. Это еще более подзадоривало самолюбивую девушку. Ей так хотелось, чтобы этот красивый молодой человек горячо оспаривал ее слова! И она еще тщательнее стала заниматься собой.

Так прошло месяца два с половиной. Щетинников видел, что его дела подвигаются вперед, что он нравится и что пора сделаться слегка влюбленным.

И вот однажды, когда он застал Зою Сергеевну, по случаю мигрени, с распущенными волосами, которые волной ниспадали на плечи, моложавя лицо девушки, — он с таким, казалось, восхищением, словно бы внезапно очарованный, глядел на Зою Сергеевну, приостановившись у порога, что она заалела, как маков цвет.

— Вы что так глядите, Николай Николаевич? — прошептала она и тут же извинилась, что, на правах старой девы, позволила себе принять его в таком виде.

Щетинников как бы очнулся от своего очарования, и с его губ, точно невольно, сорвался возглас, произнесенный тихим, мягким голосом:

— Да ведь вы совсем молодая и такая…

И, словно спохватившись, он прибавил уже более спокойно, тоном светского человека:

— Такая авантажная, Зоя Сергеевна…

И с этими словами подошел поздороваться с хозяйкой.

Вся эта коротенькая сценка была разыграна с мастерством большого негодяя.

Зоя Сергеевна испытывала величайшее удовольствие от этой, показавшейся ей столь искренней, хвалы. Но это, разумеется, не помешало ей сделать изумленное лицо и, прищурив глаза, со смехом спросить:

— Комплимент старой деве? И вы думаете, я вам поверю?

— Полно, Зоя Сергеевна, вам кокетничать этой кличкой. Ведь вы сами знаете, что это вздор! — умышленно резким тоном ответил Щетинников.

— Да вы чего сердитесь?! Садитесь-ка лучше… Что вы называете вздором?

— А то, что вы хотите считать себя старухой.

— Мне тридцать один год, Николай Николаевич.

— А хоть бы тридцать два — не все ли равно? На вид вам нельзя более двадцати пяти-шести дать!.. — заметил Щетинников и тотчас же переменил разговор.

В этот вечер Зоя Сергеевна была необыкновенно оживлена и весела. Она слегка кокетничала и нередко дарила молодого человека каким-то загадочным взглядом, не то вызывающим, не то ласкающим, своих карих глаз.

«Клюнула!» — подумал, внутренне усмехаясь, Щетинников и при прощании крепко поцеловал ее руку.

— Это — новость! — промолвила, вся вспыхивая, со смехом Зоя Сергеевна.

— В чем новость?

— Прежде вы никогда не целовали моих лап…

— Я просто не замечал, что у вас такие красивые руки! — смеясь, отвечал и Щетинников. — А я, как поклонник всего изящного, люблю хорошие руки… Посмотрите, какой красивый склад кисти, какие линии пальцев…

И он взял маленькую, бледную, красивую руку Зои Сергеевны, с самым серьезным видом несколько секунд любовался ею и снова поцеловал ее долгим поцелуем.

— До завтра? — промолвила Зоя Сергеевна. — Завтра придете поболтать?..

— Постараюсь.

Но Щетинников не приходил целую неделю. Зоя Сергеевна нервничала и скучала. Наконец явился Щетинников. Он был как будто расстроен.

— Где вы пропадали? — спросила Зоя Сергеевна, видимо обрадованная гостю.

— Хандрилось что-то, — как-то многозначительно промолвил Щетинников, целуя ее руку.

— Что с вами? — участливо спросила девушка.

— Да ничего особенного… Так, видно, и у нашего брата нервы… С чего бы, кажется, хандрить?.. Положение хорошее… средства есть, а вот подите: одиночество иногда дает себя знать…

И Щетинников так мягко, так задушевно, словно бы говорил с любимой сестрой, рассказывал в этот вечер о своей жизни, о блестящей будущности, которой он достигнет, о своих планах.

Зоя Сергеевна слушала с видимым интересом и, когда Щетинников окончил, спросила:

— И все-таки вы хандрите?

— Все-таки порой хандрю. Приятели говорят: жениться надо.

— А в самом деле, отчего вы не женитесь?

— Жениться нетрудно, но…

— В чем же дело? Или вас удерживает какая-нибудь старая привязанность?..

— И никакой такой привязанности нет.

— Так что же вас останавливает? Не находите достойной принцессы? — смеясь, спрашивала Зоя Сергеевна.

— То-то не нахожу, Зоя Сергеевна. Я ведь очень требователен. У меня совершенно особенный вкус.

— Любопытно узнать какой?

«Любопытно?!» — усмехнулся про себя Щетинников и с самым искренним видом, точно поверяя свои задушевные мысли, отвечал:

— Все эти юные смазливые барышни с пустыми головками, занятые одними туалетами да глупой болтовней, не моего романа. Скучно с ними, они скоро надоедят. Да и вообще я не поклонник юниц!.. — как бы мимоходом вставил Щетинников. — Отзывчивая, изящная натура, характер, ум, такт, знанье жизни, уменье стать на высоте всякого положения — вот чего я ищу в женщине. Мне нужна не пустая дура, а нужен умный верный друг и помощник, с которым я говорил бы как равный с равным. К такой женщине я мог бы привязаться! — закончил Щетинников с горячностью.

Зоя Сергеевна слушала с участливым вниманием и в каком-то раздумье.

А Щетинников подумал:

«Попалась, мужененавистница!»

Приехавшие гости помешали дальнейшей беседе в этом интимном тоне, и Щетинников скоро уехал, уверенный, что дело его в шляпе.

Обо всем этом Щетинников припоминал теперь с видом победоносного охотника. Гнусность его поведения, казалось, нимало не смущала его. Надо же было как-нибудь подъехать к этой подозрительной деве. И торжествующая улыбка играла на его красивом лице, когда он проговорил:

— Наверно выйдет замуж!

Он рано сегодня лег спать, но долго пролежал с книгою в руках.

Наконец он заснул. И ему снился дивный, обворожительный сон.

Зоя Сергеевна, всегда приветливая и любезная, всегда довольная случаю поболтать, хоть и принимала Щетинникова радушно, но сперва не доверяла ему. «К чему он часто ездит?» — спрашивала она себя и добросовестно не находила ответа. Тем не менее ей было не скучно с Щетинниковым. Он говорил недурно, щекотал ее ум и нервы. Под конец она привыкла к молодому человеку. Его ум, хладнокровие, светская выдержка, его скептические взгляды на людей и, наконец, его вызывающее, красивое лицо — все это производило некоторое впечатление. Она стала с ним откровеннее, шутя звала его своим приятелем и под конец скучала, если он долго не приходил.

И в течение этих трех месяцев Щетинников приходил часто по вечерам. Генеральша обыкновенно сидела в гостиной, а Зоя Сергеевна, на правах старой девы, звала молодого человека в свой роскошный, уютный кабинет, где они обыкновенно проводили вечера, она — на низеньком диване, он — около, на мягком кресле, болтая о разных разностях, споря или читая какую-нибудь книгу, и расходились иногда за полночь. Она, веселая и оживленная, шла спать, а Щетинников, несколько подавленный от скуки и голодный, ехал в трактир ужинать.

Во время этих бесед Щетинников ни разу не заводил разговора о «чувстве» — этой излюбленной теме молодых людей в начале ухаживания. Это как будто его совсем не интересовало. Не противоречил он, особенно в первое время, Зое Сергеевне, когда она называла себя «старой девой» и смеялась над товарками, все еще стремящимися выйти замуж. Он словно пропускал эти речи мимо ушей, и это немножко раздражало Зою Сергеевну, заставляя ее слегка кокетничать и стараться быть одетой к лицу к приходу Щетинникова. Он как будто и этого не замечал и с большей, казалось, искренностью принял по отношению к Зое Сергеевне тон доброго товарища, далекого от мысли за нею ухаживать. Он чаще брал ее руки или присаживался совсем близко около нее, обдавая ее горячим дыханьем, когда она прочитывала какое-нибудь место в книге, и в то же время с самым серьезным видом продолжал «умный» разговор, взглядывая украдкой на раскрасневшееся лицо и загоравшиеся глаза девушки. Затем он садился в кресло и терпеливо выслушивал возбужденную Зою Сергеевну, рассказывавшую, какие у нее были романы. Она любила их вспоминать и изукрасить собственным воображением, являясь в них всегда героиней, отвергавшей со смехом влюбленного героя. Он внимательно слушал, зная, что она привирает, и когда, закончив рассказ, Зоя Сергеевна говорила, что любить не умеет и ни разу никого не любила, молодой человек казался совсем равнодушным. Он лишь слегка, как светский человек, оппонировал, когда Зоя Сергеевна, словно бы вызывая на ответ, прибавляла, что теперь уж ее песенка спета, она уж не может нравиться. Это еще более подзадоривало самолюбивую девушку. Ей так хотелось, чтобы этот красивый молодой человек горячо оспаривал ее слова! И она еще тщательнее стала заниматься собой.

Так прошло месяца два с половиной. Щетинников видел, что его дела подвигаются вперед, что он нравится и что пора сделаться слегка влюбленным.

И вот однажды, когда он застал Зою Сергеевну, по случаю мигрени, с распущенными волосами, которые волной ниспадали на плечи, моложавя лицо девушки, — он с таким, казалось, восхищением, словно бы внезапно очарованный, глядел на Зою Сергеевну, приостановившись у порога, что она заалела, как маков цвет.

— Вы что так глядите, Николай Николаевич? — прошептала она и тут же извинилась, что, на правах старой девы, позволила себе принять его в таком виде.

Щетинников как бы очнулся от своего очарования, и с его губ, точно невольно, сорвался возглас, произнесенный тихим, мягким голосом:

— Да ведь вы совсем молодая и такая…

И, словно спохватившись, он прибавил уже более спокойно, тоном светского человека:

— Такая авантажная, Зоя Сергеевна…

И с этими словами подошел поздороваться с хозяйкой.

Вся эта коротенькая сценка была разыграна с мастерством большого негодяя.

Зоя Сергеевна испытывала величайшее удовольствие от этой, показавшейся ей столь искренней, хвалы. Но это, разумеется, не помешало ей сделать изумленное лицо и, прищурив глаза, со смехом спросить:

— Комплимент старой деве? И вы думаете, я вам поверю?

— Полно, Зоя Сергеевна, вам кокетничать этой кличкой. Ведь вы сами знаете, что это вздор! — умышленно резким тоном ответил Щетинников.

— Да вы чего сердитесь?! Садитесь-ка лучше… Что вы называете вздором?

— А то, что вы хотите считать себя старухой.

— Мне тридцать один год, Николай Николаевич.

— А хоть бы тридцать два — не все ли равно? На вид вам нельзя более двадцати пяти-шести дать!.. — заметил Щетинников и тотчас же переменил разговор.

В этот вечер Зоя Сергеевна была необыкновенно оживлена и весела. Она слегка кокетничала и нередко дарила молодого человека каким-то загадочным взглядом, не то вызывающим, не то ласкающим, своих карих глаз.

«Клюнула!» — подумал, внутренне усмехаясь, Щетинников и при прощании крепко поцеловал ее руку.

— Это — новость! — промолвила, вся вспыхивая, со смехом Зоя Сергеевна.

— В чем новость?

— Прежде вы никогда не целовали моих лап…

— Я просто не замечал, что у вас такие красивые руки! — смеясь, отвечал и Щетинников. — А я, как поклонник всего изящного, люблю хорошие руки… Посмотрите, какой красивый склад кисти, какие линии пальцев…

И он взял маленькую, бледную, красивую руку Зои Сергеевны, с самым серьезным видом несколько секунд любовался ею и снова поцеловал ее долгим поцелуем.

— До завтра? — промолвила Зоя Сергеевна. — Завтра придете поболтать?..

— Постараюсь.

Но Щетинников не приходил целую неделю. Зоя Сергеевна нервничала и скучала. Наконец явился Щетинников. Он был как будто расстроен.

— Где вы пропадали? — спросила Зоя Сергеевна, видимо обрадованная гостю.

— Хандрилось что-то, — как-то многозначительно промолвил Щетинников, целуя ее руку.

— Что с вами? — участливо спросила девушка.

— Да ничего особенного… Так, видно, и у нашего брата нервы… С чего бы, кажется, хандрить?.. Положение хорошее… средства есть, а вот подите: одиночество иногда дает себя знать…

И Щетинников так мягко, так задушевно, словно бы говорил с любимой сестрой, рассказывал в этот вечер о своей жизни, о блестящей будущности, которой он достигнет, о своих планах.

Зоя Сергеевна слушала с видимым интересом и, когда Щетинников окончил, спросила:

— И все-таки вы хандрите?

— Все-таки порой хандрю. Приятели говорят: жениться надо.

— А в самом деле, отчего вы не женитесь?

— Жениться нетрудно, но…

— В чем же дело? Или вас удерживает какая-нибудь старая привязанность?..

— И никакой такой привязанности нет.

— Так что же вас останавливает? Не находите достойной принцессы? — смеясь, спрашивала Зоя Сергеевна.

— То-то не нахожу, Зоя Сергеевна. Я ведь очень требователен. У меня совершенно особенный вкус.

— Любопытно узнать какой?

«Любопытно?!» — усмехнулся про себя Щетинников и с самым искренним видом, точно поверяя свои задушевные мысли, отвечал:

— Все эти юные смазливые барышни с пустыми головками, занятые одними туалетами да глупой болтовней, не моего романа. Скучно с ними, они скоро надоедят. Да и вообще я не поклонник юниц!.. — как бы мимоходом вставил Щетинников. — Отзывчивая, изящная натура, характер, ум, такт, знанье жизни, уменье стать на высоте всякого положения — вот чего я ищу в женщине. Мне нужна не пустая дура, а нужен умный верный друг и помощник, с которым я говорил бы как равный с равным. К такой женщине я мог бы привязаться! — закончил Щетинников с горячностью.

Зоя Сергеевна слушала с участливым вниманием и в каком-то раздумье.

А Щетинников подумал:

«Попалась, мужененавистница!»

Приехавшие гости помешали дальнейшей беседе в этом интимном тоне, и Щетинников скоро уехал, уверенный, что дело его в шляпе.

Обо всем этом Щетинников припоминал теперь с видом победоносного охотника. Гнусность его поведения, казалось, нимало не смущала его. Надо же было как-нибудь подъехать к этой подозрительной деве. И торжествующая улыбка играла на его красивом лице, когда он проговорил:

— Наверно выйдет замуж!

Он рано сегодня лег спать, но долго пролежал с книгою в руках.

Наконец он заснул. И ему снился дивный, обворожительный сон.

X

Он — правая рука Проходимцева и главный контролер трех банков. Тот его любит, доверяет и осыпает щедротами с истинно русской расточительностью, не стесняющейся сорить общественными деньгами. Разные «добавочные», «путевые», разные «не в пример прочим» значительно округляют его хорошее жалованье и вознаграждают за труды. Ему кланяются и льстят. В нем ищут, и он видит себя во сне еще более солидным и серьезным, с внушительным и строгим лицом влиятельного авгура. И походка стала тверже, и голос самоуверенней, и мнения категоричнее. Только со «своим» он кроток и проникновенен — с другими, особенно с подчиненными, он холодно любезен и, при случае, нагл.

А дома? Изящно, роскошно, уютно. Дом — полная чаша. Пополневшая, похорошевшая Зоя Сергеевна, со вкусом одетая, бежит ему навстречу, когда он, усталый, приезжает домой. Глаза ее утратили прежнюю беспокойность взора и глядят мягко и нежно, словно за что-то благодарят своего молодого красивого мужа. Еще бы! Она после замужества полюбила его со всем пылом запоздалой страсти и смотрит в глаза Никсу, угадывая малейшие его желания…

— Кстати, возьми, Никс, из банка мои деньги и помести, как найдешь удобней! — говорит она.

Деньги к деньгам! Он поместил их удобно, как помещает и свои. Он видит во сне эти пачки, эти большие пачки радужных бумажек, которые как-то незаметно текут к нему и увеличивают его капиталы. Звонок! Это, он знает, представитель одного синдиката. «Просить и никого не принимать!» Мирная, конфиденциальная беседа, обещание похлопотать у Проходимцева, устроить дело, принять даже в нем участие. И новые вклады, новый прилив денег, новая записка о каком-нибудь необходимом соглашении между банками, конечно для пользы дела… И как все это просто, как мило и деликатно даже и во сне… Сон быстро уносит годы, один, два, три, четыре, бог их знает сколько, и Щетинников во сне богат, очень богат… У него около миллиона, не считая жениных денег. С богатством живется легче… Он пользуется всеми благами жизни. Он достиг, чего только можно желать в его годы, и, кажется, счастлив… А впереди? Все впереди кажется таким светлым, манящим…

Но вдруг чудный сон омрачен видением. Что же? Разве отец не похоронен два года тому назад на маленьком кладбище захолустного городка? Разве об этом не сообщил ему какой-то приятель покойного? Зачем он здесь, в кабинете, как раз в то время, когда с ним сидят два американца, предлагающие грандиозный проект не то благодеяния, не то опустошения, — с какой точки зрения взглянуть, с объективной или субъективной. «Последняя даст крупный куш!» — думает во сне Щетинников и внимательнее следит за выкладками американцев. И вдруг перед ним это скорбное, мертвенное лицо, этот грустный упрек тусклых глаз, эти бледные губы, тихо шепчущие:

— И тебе, Коля, не стыдно? Опомнись!

И что-то похожее на робость охватывает в это мгновение Щетинникова. Чем-то детским, давно забытым веет на него, напомнив старый отцовский домик и чистые ребячьи мысли. Но прошло мгновение, и дерзкая улыбка самоуверенного наглеца снова играет на его лице, и он отвечает:

— Чего стыдиться? Перед кем стыдиться? Уходи, старик! Ты — прошлое. Я — настоящее. Ты — бессилие. Я — сила, которой на мой век хватит. Ты верил в призраки, всю жизнь кипятился, из-за чего-то убиваясь. Я верю в действительность, я счастлив и покоен и ни о чем не печалюсь. Ты думал всю жизнь о других, забывая о себе. Я думаю только о себе, не думая о других. Ступай, старик! Теперь наше время!

— Но подумай, подумай только, кого ты грабишь? Ты грабишь народ, бедный, темный народ. Он заплатит за твоих американцев, за твои записки, за твое желание угодить Проходимцеву. Подумай только, сколько горя, слез стоит твой бесстыдный эгоизм. Подумай, что о тебе скажут потом твои дети?

— Какое мне дело? Наверное, поблагодарят, что не оставил их нищими. И зачем я упущу случай? Не я, так другой. Не Щетинников, так Иванов!

— Срамник, остановись!

Видение исчезает. Щетинников поворачивается на другой бок, облегченно вздыхая, и снова приятные сновидения сменяются, одно за другим, точно в калейдоскопе.

Ему снится, что его произвели в штатские генералы (мало ли что во сне ни приснится!), и он доволен. Это, во всяком случае, ступень. Честолюбивый червяк отчасти удовлетворен. Зоя Сергеевна — она очень хотела быть генеральшей и по мужу — так нежно, так страстно целует своего милого генерала, поздравляя его, что тот несколько хмурится от этих излияний своей подруги, темперамент которой оказался не такой холодный, как он предполагал. Но нет розы без шипов. И Зоя Сергеевна умеет скрывать эти шипы и с присущим ей тактом несет свои обязанности, не надоедая мужу излишней пылкостью чувств. И между ними царит потому согласие. В этот день они оба так веселы, так радостны. У них сегодня званый обед, тонкий обед; Проходимцев и разные лица, более или менее влиятельные, сидят за столом. Несколько красивых дам украшают собрание. Пьют за здоровье молодого генерала, и сколько несется пожеланий! И сколько надежд в груди у Щетинникова!

И вот наконец… Даже у сонного замирает от волненья сердце… Он предчувствует, зачем к нему приехали от Проходимцева и в неурочный час зовут к нему… Он видит что-то особенное и в лице посланного, и в тех особенно почтительных поклонах, которыми его провожают лакеи в доме патрона. Он видит радостно-торжественное лицо Проходимцева и сразу понимает, что это значит… Но это так неожиданно. Ужели его назначат директором-распорядителем банка?

Проходимцев обнимает и поздравляет…

— Вы назначены… Видите, я не забыл вашей службы… Вы назначены главным директором одного из банков. Вам открывается поле самостоятельной деятельности.

Самостоятельной?.. Даже и во сне у Щетинникова нет слов. Он молчит от избытка чувств.

— Надеюсь, вы достойно оправдаете мою рекомендацию… И уж более… Вы ведь сыты теперь? — ласково прибавляет вдруг, после паузы, плутовски улыбаясь, Проходимцев…

— Сыт, Анатолий Васильич, — нежно отвечает Щетинников, но чувствует, что в глазах его мелькают миллионы… И как теперь они легко могут прийти… Даже без риска…

— То-то… Я так и думал… У вас около миллиона, родной мой?

— Около, Анатолий Васильич.

— Ну и довольно. Не правда ли? Теперь для общества потрудитесь бескорыстно… Экономия и бережливость… Твердые принципы. Вы понимаете?..

— О, поверьте!..

Он едет домой, и кажется ему, что его кровные рысаки бегут необыкновенно тихо… Ему машет рукой Кокоткин особенно мило. Знакомые кланяются, казалось, иначе. Уж все знают… Зоя Сергеевна чуть не упала от радости в истерику и с благоговейным восторгом смотрит на Никса. Никс взволнован и за обедом плохо ест, а после обеда ходит и думает, как он подтянет свое учреждение и скольких выгонит… Пусть видят, что он не шутит. Это реклама и для него.

— Экономия и твердые принципы! — повторяет он и думает в то же время: «А какие теперь можно дела делать!»

Он встал на следующее утро и, словно бы уж привыкший к новому положению, заходил по кабинету величественной походкой и заговорил, чуть-чуть растягивая слова.

Он прочитывает утром хвалебные статейки в мелкой прессе и даже минутами начинает верить, что он не бесстыдник, а «неподкупная честность». А вот и Прощалыжников, старый знакомый репортер, просит интервью. Щетинников, которого давно ли этот самый репортер хотел послать на Сахалин, теперь мякнет и говорит, что он будет искать поддержки в прессе. Он сочувствует ей. Он всегда… Прощалыжников тает и уходит в телячьем восторге, получив тут же в кабинете место юрисконсульта в отделении «текущих счетов» с обязательством приходить лишь двадцатого числа за жалованьем. И на другой день Щетинников уже читает новый дифирамб, необыкновенно прочувствованный, но читает наскоро, так как спешит ехать в свой новый частный банк.

Толпа служащих уже ждет в приемной. Тут и старики, и пожилые, и молодежь. Стоят и трепещут за свое жалованье. Скрипнула дверь, и он вышел…

И во сне он говорит речь:

— Прошу, господа, любить и жаловать… Я строг, но справедлив, и подтяну наше учреждение. Люди, не желающие работать, пусть лучше уходят, а полезные работники найдут во мне всегда покровителя и защитника. Надеюсь, я не услышу более ни о злоупотреблениях, ни о послаблениях, ни о мздоимстве. Язву эту я вырву с корнем!

И, чтобы показать, что он не шутит, он на другой день уволил десять бухгалтеров, двадцать помощников и сто двадцать конторщиков.

Опять утро. Его речь опять в печати, благодаря усердию Прощалыжникова, и в заключение хвала его энергии и решительности. Щетинников опять читает и даже во сне улыбается циничной усмешкой и сам затрудняется, как себя назвать: великим ли дельцом или просто большим прохвостом. Его правдивость одерживает победу, он называет себя прохвостом и весело смеется, переполненный счастьем торжества… Ему хочется крикнуть: «Да здравствует бесстыдство!» Он вскрикивает и от собственного крика просыпается.

— Так это был сон? — говорит Щетинников, потягиваясь в кровати. — Авось он будет вещим сном! — прибавляет он, веселый и радостный, припоминая вчерашнюю беседу с Проходимцевым.

Он взглянул на часы. Был одиннадцатый час.

— Есть ли ответ от Куницыной? — тревожно проговорил он и позвонил.

Вошел Антон с письмом в руке.

Щетинников быстро вскрыл конверт и с торжествующей улыбкой прочитал: «Приезжайте».

— Сон в руку! — весело заметил он, начиная одеваться.

А дома? Изящно, роскошно, уютно. Дом — полная чаша. Пополневшая, похорошевшая Зоя Сергеевна, со вкусом одетая, бежит ему навстречу, когда он, усталый, приезжает домой. Глаза ее утратили прежнюю беспокойность взора и глядят мягко и нежно, словно за что-то благодарят своего молодого красивого мужа. Еще бы! Она после замужества полюбила его со всем пылом запоздалой страсти и смотрит в глаза Никсу, угадывая малейшие его желания…

— Кстати, возьми, Никс, из банка мои деньги и помести, как найдешь удобней! — говорит она.

Деньги к деньгам! Он поместил их удобно, как помещает и свои. Он видит во сне эти пачки, эти большие пачки радужных бумажек, которые как-то незаметно текут к нему и увеличивают его капиталы. Звонок! Это, он знает, представитель одного синдиката. «Просить и никого не принимать!» Мирная, конфиденциальная беседа, обещание похлопотать у Проходимцева, устроить дело, принять даже в нем участие. И новые вклады, новый прилив денег, новая записка о каком-нибудь необходимом соглашении между банками, конечно для пользы дела… И как все это просто, как мило и деликатно даже и во сне… Сон быстро уносит годы, один, два, три, четыре, бог их знает сколько, и Щетинников во сне богат, очень богат… У него около миллиона, не считая жениных денег. С богатством живется легче… Он пользуется всеми благами жизни. Он достиг, чего только можно желать в его годы, и, кажется, счастлив… А впереди? Все впереди кажется таким светлым, манящим…

Но вдруг чудный сон омрачен видением. Что же? Разве отец не похоронен два года тому назад на маленьком кладбище захолустного городка? Разве об этом не сообщил ему какой-то приятель покойного? Зачем он здесь, в кабинете, как раз в то время, когда с ним сидят два американца, предлагающие грандиозный проект не то благодеяния, не то опустошения, — с какой точки зрения взглянуть, с объективной или субъективной. «Последняя даст крупный куш!» — думает во сне Щетинников и внимательнее следит за выкладками американцев. И вдруг перед ним это скорбное, мертвенное лицо, этот грустный упрек тусклых глаз, эти бледные губы, тихо шепчущие:

— И тебе, Коля, не стыдно? Опомнись!

И что-то похожее на робость охватывает в это мгновение Щетинникова. Чем-то детским, давно забытым веет на него, напомнив старый отцовский домик и чистые ребячьи мысли. Но прошло мгновение, и дерзкая улыбка самоуверенного наглеца снова играет на его лице, и он отвечает:

— Чего стыдиться? Перед кем стыдиться? Уходи, старик! Ты — прошлое. Я — настоящее. Ты — бессилие. Я — сила, которой на мой век хватит. Ты верил в призраки, всю жизнь кипятился, из-за чего-то убиваясь. Я верю в действительность, я счастлив и покоен и ни о чем не печалюсь. Ты думал всю жизнь о других, забывая о себе. Я думаю только о себе, не думая о других. Ступай, старик! Теперь наше время!

— Но подумай, подумай только, кого ты грабишь? Ты грабишь народ, бедный, темный народ. Он заплатит за твоих американцев, за твои записки, за твое желание угодить Проходимцеву. Подумай только, сколько горя, слез стоит твой бесстыдный эгоизм. Подумай, что о тебе скажут потом твои дети?

— Какое мне дело? Наверное, поблагодарят, что не оставил их нищими. И зачем я упущу случай? Не я, так другой. Не Щетинников, так Иванов!

— Срамник, остановись!

Видение исчезает. Щетинников поворачивается на другой бок, облегченно вздыхая, и снова приятные сновидения сменяются, одно за другим, точно в калейдоскопе.

Ему снится, что его произвели в штатские генералы (мало ли что во сне ни приснится!), и он доволен. Это, во всяком случае, ступень. Честолюбивый червяк отчасти удовлетворен. Зоя Сергеевна — она очень хотела быть генеральшей и по мужу — так нежно, так страстно целует своего милого генерала, поздравляя его, что тот несколько хмурится от этих излияний своей подруги, темперамент которой оказался не такой холодный, как он предполагал. Но нет розы без шипов. И Зоя Сергеевна умеет скрывать эти шипы и с присущим ей тактом несет свои обязанности, не надоедая мужу излишней пылкостью чувств. И между ними царит потому согласие. В этот день они оба так веселы, так радостны. У них сегодня званый обед, тонкий обед; Проходимцев и разные лица, более или менее влиятельные, сидят за столом. Несколько красивых дам украшают собрание. Пьют за здоровье молодого генерала, и сколько несется пожеланий! И сколько надежд в груди у Щетинникова!

И вот наконец… Даже у сонного замирает от волненья сердце… Он предчувствует, зачем к нему приехали от Проходимцева и в неурочный час зовут к нему… Он видит что-то особенное и в лице посланного, и в тех особенно почтительных поклонах, которыми его провожают лакеи в доме патрона. Он видит радостно-торжественное лицо Проходимцева и сразу понимает, что это значит… Но это так неожиданно. Ужели его назначат директором-распорядителем банка?

Проходимцев обнимает и поздравляет…

— Вы назначены… Видите, я не забыл вашей службы… Вы назначены главным директором одного из банков. Вам открывается поле самостоятельной деятельности.

Самостоятельной?.. Даже и во сне у Щетинникова нет слов. Он молчит от избытка чувств.

— Надеюсь, вы достойно оправдаете мою рекомендацию… И уж более… Вы ведь сыты теперь? — ласково прибавляет вдруг, после паузы, плутовски улыбаясь, Проходимцев…

— Сыт, Анатолий Васильич, — нежно отвечает Щетинников, но чувствует, что в глазах его мелькают миллионы… И как теперь они легко могут прийти… Даже без риска…

— То-то… Я так и думал… У вас около миллиона, родной мой?

— Около, Анатолий Васильич.

— Ну и довольно. Не правда ли? Теперь для общества потрудитесь бескорыстно… Экономия и бережливость… Твердые принципы. Вы понимаете?..

— О, поверьте!..

Он едет домой, и кажется ему, что его кровные рысаки бегут необыкновенно тихо… Ему машет рукой Кокоткин особенно мило. Знакомые кланяются, казалось, иначе. Уж все знают… Зоя Сергеевна чуть не упала от радости в истерику и с благоговейным восторгом смотрит на Никса. Никс взволнован и за обедом плохо ест, а после обеда ходит и думает, как он подтянет свое учреждение и скольких выгонит… Пусть видят, что он не шутит. Это реклама и для него.

— Экономия и твердые принципы! — повторяет он и думает в то же время: «А какие теперь можно дела делать!»

Он встал на следующее утро и, словно бы уж привыкший к новому положению, заходил по кабинету величественной походкой и заговорил, чуть-чуть растягивая слова.

Он прочитывает утром хвалебные статейки в мелкой прессе и даже минутами начинает верить, что он не бесстыдник, а «неподкупная честность». А вот и Прощалыжников, старый знакомый репортер, просит интервью. Щетинников, которого давно ли этот самый репортер хотел послать на Сахалин, теперь мякнет и говорит, что он будет искать поддержки в прессе. Он сочувствует ей. Он всегда… Прощалыжников тает и уходит в телячьем восторге, получив тут же в кабинете место юрисконсульта в отделении «текущих счетов» с обязательством приходить лишь двадцатого числа за жалованьем. И на другой день Щетинников уже читает новый дифирамб, необыкновенно прочувствованный, но читает наскоро, так как спешит ехать в свой новый частный банк.

Толпа служащих уже ждет в приемной. Тут и старики, и пожилые, и молодежь. Стоят и трепещут за свое жалованье. Скрипнула дверь, и он вышел…

И во сне он говорит речь:

— Прошу, господа, любить и жаловать… Я строг, но справедлив, и подтяну наше учреждение. Люди, не желающие работать, пусть лучше уходят, а полезные работники найдут во мне всегда покровителя и защитника. Надеюсь, я не услышу более ни о злоупотреблениях, ни о послаблениях, ни о мздоимстве. Язву эту я вырву с корнем!

И, чтобы показать, что он не шутит, он на другой день уволил десять бухгалтеров, двадцать помощников и сто двадцать конторщиков.

Опять утро. Его речь опять в печати, благодаря усердию Прощалыжникова, и в заключение хвала его энергии и решительности. Щетинников опять читает и даже во сне улыбается циничной усмешкой и сам затрудняется, как себя назвать: великим ли дельцом или просто большим прохвостом. Его правдивость одерживает победу, он называет себя прохвостом и весело смеется, переполненный счастьем торжества… Ему хочется крикнуть: «Да здравствует бесстыдство!» Он вскрикивает и от собственного крика просыпается.

— Так это был сон? — говорит Щетинников, потягиваясь в кровати. — Авось он будет вещим сном! — прибавляет он, веселый и радостный, припоминая вчерашнюю беседу с Проходимцевым.

Он взглянул на часы. Был одиннадцатый час.

— Есть ли ответ от Куницыной? — тревожно проговорил он и позвонил.

Вошел Антон с письмом в руке.

Щетинников быстро вскрыл конверт и с торжествующей улыбкой прочитал: «Приезжайте».

— Сон в руку! — весело заметил он, начиная одеваться.