Полковник побледнел.

Он только презрительно скосил глаза на лейтенанта и, брезгливо пожимая плечами, благоразумно тихо промолвил:

— Как распущены моряки! Верно, пьяницы!

— Ты ошибаешься… Некогда им пить! — возразил капитан.

А лейтенант негодующе и громко проговорил, обращаясь к нескольким морякам:

— Ну, господа, хорош «фрукт»!

Через пять минут на бульваре уже прозвали приезжего полковника «петербургской цацей».

И он ушел с бульвара обозленный и негодующий.

— Не вызывать же этого наглеца на дуэль! — сказал он.

В боковых аллеях было люднее. Там публика была попроще. Матроски, мещанки, торговки и горничные, принаряженные, в ярких платочках на головах, щелкали семечками и «стрекотали» между собой и с знакомыми франтоватыми писарями, мелкими торговцами и приказчиками. Отставные матросы и подростки окружали музыкантов, когда они играли, и похваливали и музыкантов и Павла Степановича, благодаря которому каждый вечер играла музыка.

— Обо всем подумает наш Павел Степанович! — говорили старики.

В боковых, более густых аллеях бульвара было оживленнее, чем на большой аллее. Было более шуток, смеха и болтовни во время антрактов.

Но, как только музыка начиналась, разговоры стихали, и все слушали… Все, казалось, еще более наслаждались чудным вечером. И лица, залитые серебристым светом месяца, казалось, были вдумчивее и восторженнее под влиянием музыки.

В десять часов, когда музыканты ушли, бульвар опустел. Скоро город затих.

Затихла и оборонительная линия.

На бастионах и батареях крепко спали уставшие за день люди. Бодрствовали только «вахтенные», как поморскому звали часовых, да знаменитые «пластуны» — кубанцы-казаки, залегшие впереди бастионов в «секрете», где-нибудь в балке или за камнем. Они зорко смотрели и чутко слушали, что делается в неприятельских траншеях и «секретах», совсем близких от притаившихся и, казалось, невидимых пластунов… Ни звука, ни шороха с их стороны. Казалось, они не дышали, эти ловкие разведчики, одетые в какое-то оборванное тряпье с мягкими броднями [52]на ногах, с кинжалом за поясом и винтовкой, обернутой чем-то, чтоб она не блеснула на луне или не звякнула.

И нередко, словно кошка, пластуны подползали к «секретам» вплотную и схватывали врасплох французов или англичан, завязывали им рты и тащили с тою же предосторожностью на наши бастионы и докладывали: «Языка добыли». А захваченные ружья продавали офицерам.

Только на двух батареях за оборонительной линией шла работа. Солдаты исправляли повреждения, сделанные бомбардированием за этот день.

А хозяева этих батарей — матросы, заведующие пушками, — отдыхали повахтенно. Часть наблюдала за работой, а другая — крепко спала.

Над Севастополем и окрестностями стояла красивая ночь. Становилось холоднее.

ГЛАВА IX

I

II

ГЛАВА X

I

II

III

Он только презрительно скосил глаза на лейтенанта и, брезгливо пожимая плечами, благоразумно тихо промолвил:

— Как распущены моряки! Верно, пьяницы!

— Ты ошибаешься… Некогда им пить! — возразил капитан.

А лейтенант негодующе и громко проговорил, обращаясь к нескольким морякам:

— Ну, господа, хорош «фрукт»!

Через пять минут на бульваре уже прозвали приезжего полковника «петербургской цацей».

И он ушел с бульвара обозленный и негодующий.

— Не вызывать же этого наглеца на дуэль! — сказал он.

В боковых аллеях было люднее. Там публика была попроще. Матроски, мещанки, торговки и горничные, принаряженные, в ярких платочках на головах, щелкали семечками и «стрекотали» между собой и с знакомыми франтоватыми писарями, мелкими торговцами и приказчиками. Отставные матросы и подростки окружали музыкантов, когда они играли, и похваливали и музыкантов и Павла Степановича, благодаря которому каждый вечер играла музыка.

— Обо всем подумает наш Павел Степанович! — говорили старики.

В боковых, более густых аллеях бульвара было оживленнее, чем на большой аллее. Было более шуток, смеха и болтовни во время антрактов.

Но, как только музыка начиналась, разговоры стихали, и все слушали… Все, казалось, еще более наслаждались чудным вечером. И лица, залитые серебристым светом месяца, казалось, были вдумчивее и восторженнее под влиянием музыки.

В десять часов, когда музыканты ушли, бульвар опустел. Скоро город затих.

Затихла и оборонительная линия.

На бастионах и батареях крепко спали уставшие за день люди. Бодрствовали только «вахтенные», как поморскому звали часовых, да знаменитые «пластуны» — кубанцы-казаки, залегшие впереди бастионов в «секрете», где-нибудь в балке или за камнем. Они зорко смотрели и чутко слушали, что делается в неприятельских траншеях и «секретах», совсем близких от притаившихся и, казалось, невидимых пластунов… Ни звука, ни шороха с их стороны. Казалось, они не дышали, эти ловкие разведчики, одетые в какое-то оборванное тряпье с мягкими броднями [52]на ногах, с кинжалом за поясом и винтовкой, обернутой чем-то, чтоб она не блеснула на луне или не звякнула.

И нередко, словно кошка, пластуны подползали к «секретам» вплотную и схватывали врасплох французов или англичан, завязывали им рты и тащили с тою же предосторожностью на наши бастионы и докладывали: «Языка добыли». А захваченные ружья продавали офицерам.

Только на двух батареях за оборонительной линией шла работа. Солдаты исправляли повреждения, сделанные бомбардированием за этот день.

А хозяева этих батарей — матросы, заведующие пушками, — отдыхали повахтенно. Часть наблюдала за работой, а другая — крепко спала.

Над Севастополем и окрестностями стояла красивая ночь. Становилось холоднее.

ГЛАВА IX

I

Был восьмой час вечера, когда Бугай с Маркушкой, минуя «Грибок», подошли к четвертому бастиону.

— Вам чего? — спросил часовой у входа в бастион.

— Повидать одного матросика знакомого. А мальчонку отец! — невольно понижая голос, проговорил Бугай.

— Что ж, иди. Только спят все… Вахтенных спроси…

На площадке бастиона, залитого месяцем, под заряженными пушками и у пушек лежали матросы, покрытые бушлатами, с шапками на головах. Среди тишины раздавался храп спящих.

Только несколько «вахтенных» стояли у банкета [53]и по углам бастиона и взглядывали «вперед» на чужие батареи. А «вахтенный» офицер — молодой мичман, сидя верхом на пушке, поглядывал то вперед, то на звезды и тихо напевал какой-то романс.

Старик и мальчик торопливо подошли к тому углу бастиона, где стояло орудие, из которого Ткаченко обещал «шугануть» француза.

Они жадно заглядывали в лица спавших у орудия.

Пересмотрели всех.

Не было черномазого, как жук, заросшего волосами Игната. Не было ни одного из тех матросов, которых видели за обедом Бугай и Маркушка, когда были на бастионе в гостях у Ткаченко, за несколько дней до первой бомбардировки.

Все незнакомые лица.

— Дяденька! Где же тятька? — надрывающим тихим голосом спросил Маркушка, испуганно заглядывая в глаза Бугая.

— Может, у другой орудии! — еще тише промолвил Бугай, отводя в сторону взгляд, точно чем-то виноватый перед мальчиком, который сейчас узнает, что отца нет в живых.

И спросил подошедшего вахтенного матроса:

— Где тут у вас Ткаченко?..

— Такого не знаю. Я на баксионе со вчерашнего дня… Вот мичмана спроси… Тот давно здесь… И хоть бы царапнуло… Он счастливый! — ответил матрос. — Ничего не поделаешь! — неожиданно прибавил он, словно бы отвечая себе на какой-то вопрос, появившийся в его уме.

Молодой мичман, чему-то улыбающийся, быть может луне, звездам и радости жизни, спрыгнул с орудия и, подбегая к нежданным гостям, ласково спросил:

— Да вы, братцы, кого ищете?

— Комендора Игната Ткаченко, ваше благородие…

— Мой тятька, ваше благородие! А мамка на днях умерла! — почему-то счел нужным прибавить Маркушка, словно бы инстинктивно желая отдалить ужас ответа.

И мичман это понял. И веселая улыбка внезапно сбежала с его пригожего, жизнерадостного лица.

— Твой отец жив, голубчик… Сегодня днем осколком ранило… Кажется, в ноги… Именно в ноги… Он в морском госпитале. Там поправят… Непременно поправят! — возбужденно и искренне говорил мичман.

Добрый, бесхитростный и необыкновенно простой в отношениях к людям всяких положений, этот жизнерадостный и всегда веселый мичман пользовался общей симпатией и начальства, и товарищей, и матросов, и севастопольских дам, и севастопольских торговок.

Недаром же почти все офицеры звали его «Володенькой», матросы — «Ласковым» и «Счастливым», дамы — «Милым мичманом», торговки — «Голубком», а сам Павел Степанович на днях на бастионе сказал ему: «Лихой вы мичман-с!»

Впечатлительный мичман в эти минуты старался уверить и себя — и главное ради мальчика — и его в том, что Ткаченко, унесенный с бастиона без ног, оторванных осколками бомбы, — будет жив.

Чем более жалел он Маркушку с его испуганными темными глазами, тем более и сам верил, что мальчик не останется круглой сиротой.

И мичман еще возбужденнее и увереннее сказал:

— И не таких раненых починяют. А твой отец крепкий, здоровый матрос. Его легче поправить… Поверь, голубчик…

— То-то и есть, Маркушка! — поддакнул Бугай, поверивший словам мичмана. — Валим в госпиталь, Маркушка. Пустят, ваше благородие?

— Отчего не пустить? Скажи там: «Сынишка, мол, раненого на четвертом бастионе». Пустят. А то вот записку дам… знакомому доктору…

Мичман подал Бугаю клочок бумаги. Потом подал Маркушке рубль и велел купить бутылку белого вина в лавке Соферо.

— Знаешь?

— Знаю.

— Отнеси вино отцу. Рюмку выпить полезно. Верно, доктор позволит. С богом, братцы… Кланяйся отцу, Маркушка.

— Как назвать вас, ваше благородие?

— Скажи, от «Счастливого мичмана».

— Счастливо оставаться, ваше благородие! — промолвил Бугай.

Маркушка поблагодарил.

Они пошли в город.

Мичман вскочил на орудие. Он то посматривал в подзорную трубу на чернеющиеся французские батареи, то снова любовался звездным небом и подпевал.

Среди безмолвия ночи над городом и степью, насыщенными кровью, мягкий, необыкновенно чарующий баритон мичмана звучал не скорбью, а прелестью и счастьем жизни.

Словно бы ее неудержимая, стихийная мощная сила, полная веры в себя, отгоняла и мысль о возможности умереть.

Счастливый мичман, казалось, и не подумал, что завтра, рано утром, смерть снова налетит, как ураган, на бастион за людьми, осыпая их бомбами, гранатами и ядрами.

И пел себе да пел романс за романсом.

— Вам чего? — спросил часовой у входа в бастион.

— Повидать одного матросика знакомого. А мальчонку отец! — невольно понижая голос, проговорил Бугай.

— Что ж, иди. Только спят все… Вахтенных спроси…

На площадке бастиона, залитого месяцем, под заряженными пушками и у пушек лежали матросы, покрытые бушлатами, с шапками на головах. Среди тишины раздавался храп спящих.

Только несколько «вахтенных» стояли у банкета [53]и по углам бастиона и взглядывали «вперед» на чужие батареи. А «вахтенный» офицер — молодой мичман, сидя верхом на пушке, поглядывал то вперед, то на звезды и тихо напевал какой-то романс.

Старик и мальчик торопливо подошли к тому углу бастиона, где стояло орудие, из которого Ткаченко обещал «шугануть» француза.

Они жадно заглядывали в лица спавших у орудия.

Пересмотрели всех.

Не было черномазого, как жук, заросшего волосами Игната. Не было ни одного из тех матросов, которых видели за обедом Бугай и Маркушка, когда были на бастионе в гостях у Ткаченко, за несколько дней до первой бомбардировки.

Все незнакомые лица.

— Дяденька! Где же тятька? — надрывающим тихим голосом спросил Маркушка, испуганно заглядывая в глаза Бугая.

— Может, у другой орудии! — еще тише промолвил Бугай, отводя в сторону взгляд, точно чем-то виноватый перед мальчиком, который сейчас узнает, что отца нет в живых.

И спросил подошедшего вахтенного матроса:

— Где тут у вас Ткаченко?..

— Такого не знаю. Я на баксионе со вчерашнего дня… Вот мичмана спроси… Тот давно здесь… И хоть бы царапнуло… Он счастливый! — ответил матрос. — Ничего не поделаешь! — неожиданно прибавил он, словно бы отвечая себе на какой-то вопрос, появившийся в его уме.

Молодой мичман, чему-то улыбающийся, быть может луне, звездам и радости жизни, спрыгнул с орудия и, подбегая к нежданным гостям, ласково спросил:

— Да вы, братцы, кого ищете?

— Комендора Игната Ткаченко, ваше благородие…

— Мой тятька, ваше благородие! А мамка на днях умерла! — почему-то счел нужным прибавить Маркушка, словно бы инстинктивно желая отдалить ужас ответа.

И мичман это понял. И веселая улыбка внезапно сбежала с его пригожего, жизнерадостного лица.

— Твой отец жив, голубчик… Сегодня днем осколком ранило… Кажется, в ноги… Именно в ноги… Он в морском госпитале. Там поправят… Непременно поправят! — возбужденно и искренне говорил мичман.

Добрый, бесхитростный и необыкновенно простой в отношениях к людям всяких положений, этот жизнерадостный и всегда веселый мичман пользовался общей симпатией и начальства, и товарищей, и матросов, и севастопольских дам, и севастопольских торговок.

Недаром же почти все офицеры звали его «Володенькой», матросы — «Ласковым» и «Счастливым», дамы — «Милым мичманом», торговки — «Голубком», а сам Павел Степанович на днях на бастионе сказал ему: «Лихой вы мичман-с!»

Впечатлительный мичман в эти минуты старался уверить и себя — и главное ради мальчика — и его в том, что Ткаченко, унесенный с бастиона без ног, оторванных осколками бомбы, — будет жив.

Чем более жалел он Маркушку с его испуганными темными глазами, тем более и сам верил, что мальчик не останется круглой сиротой.

И мичман еще возбужденнее и увереннее сказал:

— И не таких раненых починяют. А твой отец крепкий, здоровый матрос. Его легче поправить… Поверь, голубчик…

— То-то и есть, Маркушка! — поддакнул Бугай, поверивший словам мичмана. — Валим в госпиталь, Маркушка. Пустят, ваше благородие?

— Отчего не пустить? Скажи там: «Сынишка, мол, раненого на четвертом бастионе». Пустят. А то вот записку дам… знакомому доктору…

Мичман подал Бугаю клочок бумаги. Потом подал Маркушке рубль и велел купить бутылку белого вина в лавке Соферо.

— Знаешь?

— Знаю.

— Отнеси вино отцу. Рюмку выпить полезно. Верно, доктор позволит. С богом, братцы… Кланяйся отцу, Маркушка.

— Как назвать вас, ваше благородие?

— Скажи, от «Счастливого мичмана».

— Счастливо оставаться, ваше благородие! — промолвил Бугай.

Маркушка поблагодарил.

Они пошли в город.

Мичман вскочил на орудие. Он то посматривал в подзорную трубу на чернеющиеся французские батареи, то снова любовался звездным небом и подпевал.

Среди безмолвия ночи над городом и степью, насыщенными кровью, мягкий, необыкновенно чарующий баритон мичмана звучал не скорбью, а прелестью и счастьем жизни.

Словно бы ее неудержимая, стихийная мощная сила, полная веры в себя, отгоняла и мысль о возможности умереть.

Счастливый мичман, казалось, и не подумал, что завтра, рано утром, смерть снова налетит, как ураган, на бастион за людьми, осыпая их бомбами, гранатами и ядрами.

И пел себе да пел романс за романсом.

II

Бугай и Маркушка молча и скорыми шагами спустились в город. Они купили бутылку вина, пошли к пристани и отвалили на своем ялике, направляясь в южную бухту, чтоб переправиться через нее и пристать к госпиталю.

Музыка с бульвара долетала до наших приятелей.

На рейде царила тишина. Но в Южной бухте чаще раздавалась мерная гребля военных баркасов, полных раненых.

Скоро ялик пристал к пристани. Через несколько минут Бугай с Маркушкой вошли в главный подъезд госпиталя, вошли в большие сени и не могли двинуться — такая толпа людей, ожидающих помощи, была здесь. Стоял стон. Раздавались крики и мольбы о помощи.

Маркушка ахнул и схватился за штанину Бугая.

— Народу-то, господи! И как найти тятьку! — промолвил Маркушка.

— Найдем!..

Сени были битком набиты. В ожидании приема и осмотра раненые стояли, сидели на подоконниках, на полу. Многие лежали без сознания и, казалось, умирали. Два госпитальные служителя повторяли: «Повремените, братцы!» Писаря записывали фамилии. В толпе ходили две женщины. Они поили вином, освежающими напитками и то и дело ласково говорили:

— Подождите… Потерпите, братцы. Доктора заняты более трудными ранеными. Сейчас и вас осмотрят и всех уложат в палатах.

Одна — пожилая женщина — была в форменном коричневом платье с белым капюшоном на голове, с крестом на шее, другая — молодая — была в легком темном платье, гладко зачесанная, с обручальным кольцом на маленькой руке.

Обе, сопровождаемые госпитальными матросами с ковшами и мисками, никого не обходили и каждому находили ободряющее ласковое слово.

— Это какие же барыни? — спрашивал Маркушка.

— Одна милосердная вроде как бы казенная из Петербурга прибыла… призревать людей… Видишь — заботливая, еле ходит — устала, а обнадеживает… И хоть бы прикрикнуть… Другой зря кричит… А другая, Маркушка, вольная милосердная. Знакомая барыня, Анна Ивановна Вергежина, супружница капитан-лейтенанта… Он на баксионе, а она вон где… Осталась по доброму сердцу в Севастополе… Жалостливая…

— Ее и спроси насчет тятьки…

— Как подойдет… Видишь, за делом… И всякому ответь…

Кто-то спрашивал «милосердную»:

— Матушка! А не убьют бомбой в госпитале? От баксионов близко…

— Скоро переведут госпиталь в морское собрание… Павел Степаныч уже распорядился насчет этого… А пока слава богу! — успокаивала пожилая «милосердная», как звали матросы и солдаты сестер.

Анна Ивановна, побледневшая от усталости, подошла к одному раненому, вблизи от Бугая и Маркушки. И, когда она подала ему стакан воды с вином, старый яличник окликнул ее:

— Барыня!.. Вашескородие!.. Дозвольте обеспокоить…

Молодая дама узнала Бугая.

— Ты зачем здесь?

— По причине Маркушки… Вот он самый. Отца пришел проведать… Ранен в ноги на четвертом баксионе. Ткаченко… Допустите к нему, Анна Ивановна. Вот и письмо от Ласкового мичмана к доктору…

Анна Ивановна грустно-грустно взглянула на Маркушку, погладила его всклокоченную голову и сказала:

— Идите в третью палату. Он там… Обратитесь к сестре. Она покажет…

— А как тятька? — нетерпеливо спросил Маркушка…

Молодая женщина ничего не ответила и только указала, как пройти в палаты.

Через пять минут Бугай и Маркушка протолкались и осторожно вошли в третью палату.

Музыка с бульвара долетала до наших приятелей.

На рейде царила тишина. Но в Южной бухте чаще раздавалась мерная гребля военных баркасов, полных раненых.

Скоро ялик пристал к пристани. Через несколько минут Бугай с Маркушкой вошли в главный подъезд госпиталя, вошли в большие сени и не могли двинуться — такая толпа людей, ожидающих помощи, была здесь. Стоял стон. Раздавались крики и мольбы о помощи.

Маркушка ахнул и схватился за штанину Бугая.

— Народу-то, господи! И как найти тятьку! — промолвил Маркушка.

— Найдем!..

Сени были битком набиты. В ожидании приема и осмотра раненые стояли, сидели на подоконниках, на полу. Многие лежали без сознания и, казалось, умирали. Два госпитальные служителя повторяли: «Повремените, братцы!» Писаря записывали фамилии. В толпе ходили две женщины. Они поили вином, освежающими напитками и то и дело ласково говорили:

— Подождите… Потерпите, братцы. Доктора заняты более трудными ранеными. Сейчас и вас осмотрят и всех уложат в палатах.

Одна — пожилая женщина — была в форменном коричневом платье с белым капюшоном на голове, с крестом на шее, другая — молодая — была в легком темном платье, гладко зачесанная, с обручальным кольцом на маленькой руке.

Обе, сопровождаемые госпитальными матросами с ковшами и мисками, никого не обходили и каждому находили ободряющее ласковое слово.

— Это какие же барыни? — спрашивал Маркушка.

— Одна милосердная вроде как бы казенная из Петербурга прибыла… призревать людей… Видишь — заботливая, еле ходит — устала, а обнадеживает… И хоть бы прикрикнуть… Другой зря кричит… А другая, Маркушка, вольная милосердная. Знакомая барыня, Анна Ивановна Вергежина, супружница капитан-лейтенанта… Он на баксионе, а она вон где… Осталась по доброму сердцу в Севастополе… Жалостливая…

— Ее и спроси насчет тятьки…

— Как подойдет… Видишь, за делом… И всякому ответь…

Кто-то спрашивал «милосердную»:

— Матушка! А не убьют бомбой в госпитале? От баксионов близко…

— Скоро переведут госпиталь в морское собрание… Павел Степаныч уже распорядился насчет этого… А пока слава богу! — успокаивала пожилая «милосердная», как звали матросы и солдаты сестер.

Анна Ивановна, побледневшая от усталости, подошла к одному раненому, вблизи от Бугая и Маркушки. И, когда она подала ему стакан воды с вином, старый яличник окликнул ее:

— Барыня!.. Вашескородие!.. Дозвольте обеспокоить…

Молодая дама узнала Бугая.

— Ты зачем здесь?

— По причине Маркушки… Вот он самый. Отца пришел проведать… Ранен в ноги на четвертом баксионе. Ткаченко… Допустите к нему, Анна Ивановна. Вот и письмо от Ласкового мичмана к доктору…

Анна Ивановна грустно-грустно взглянула на Маркушку, погладила его всклокоченную голову и сказала:

— Идите в третью палату. Он там… Обратитесь к сестре. Она покажет…

— А как тятька? — нетерпеливо спросил Маркушка…

Молодая женщина ничего не ответила и только указала, как пройти в палаты.

Через пять минут Бугай и Маркушка протолкались и осторожно вошли в третью палату.

ГЛАВА X

I

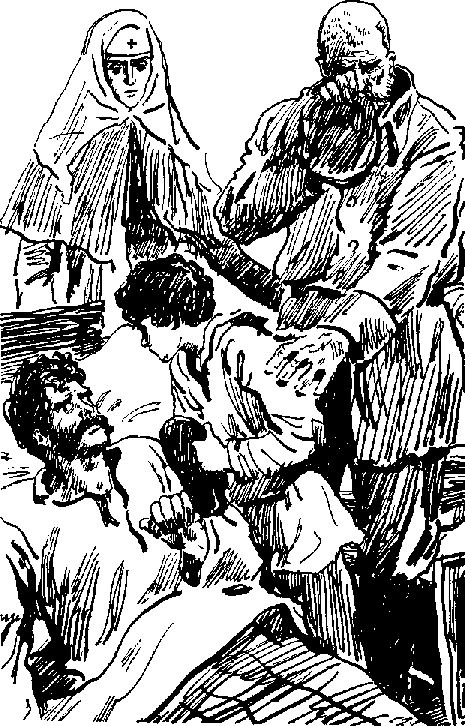

В палате тяжелораненых, заставленной тесными рядами коек, было невыносимо душно. В ней пахло удушливым, смрадным запахом гниющего тела, крови и пота.

В полусвете от нескольких оплывших сальных свечей и серебристых, бледных лунных полос, льющихся в раскрытые окна палаты, видны были мертвенные лица людей, лежавших на койках, покрытых соломой. Многие раненые не были прикрыты, и вместо ноги бросался в глаза какой-то толстый, обмотанный бинтами обрубок. Вместо рук — те же обрубки в бинтах. Повсюду люди в перевязках.

Можно было бы подумать, что здесь лежат мертвецы, если бы в разных концах палаты не раздавались стоны и тихие голоса, полные просящей тоски:

— Пить!.. Ради Христа, пить!

— Помоги, сестрица. Родимая, помоги!

— Подойди, милосердная…

— Скорей бы пришла смерть… Возьми меня, господи!

Кто-то, казалось, в бреду, звал свою матроску. Кто-то возбужденно говорил о подбитом орудии у «француза». Кто-то упорно повторял все одни и те же слова уже коснеющим языком:

— Врешь, бомба, не убила! Врешь, подлая, не убила!

Еще минута, другая, и на слове «врешь» голос затихал навеки.

Пожилая сестра милосердия бесшумно ходила между койками, останавливаясь у зовущих, и подавала пить, утешая ласковым словом, гладила воспаленные головы, засматривала в бледные лица и, казалось, ласкала их своими большими, вдумчивыми и необыкновенно добрыми глазами. Два фельдшера разносили питье, поправляли повязки и по временам приказывали служителям выносить из палаты только что переставшего жить. На очистившуюся койку сейчас же вносили другого тяжко раненного, только что ампутированного в операционной зале, где безустанно работали морские врачи.

Маркушка был потрясен от того, что увидал.

И он забился в угол у дверей. Он весь съежился и вздрагивал. В расширенных зрачках его темных глаз стояло выражение ужаса, тоски и жалости.

Застыл в угрюмом молчании и Бугай при виде этих непереносных страданий людей, ожидающих смерти.

«Уж лучше бы наповал убивало людей!» — подумал старик, невольно протестуя своим добрым сердцем.

И, повернувши окаменевшее лицо к Маркушке, погладил своей шершавой рукой понуренную, всклокоченную голову мальчика — круглого сироту, как не сомневался уже больше старый яличник.

Эта неожиданная ласка вызвала на глаза Маркушки крупные тихие слезы. Но он с решительной торопливостью вытер их своей грязной рукой и голосом, полным сдержанного рыдания, проговорил:

— Найдем тятьку, дяденька! Быть может, еще мучается. Пусть не один помрет! И вина выпьет.

И чуть слышно прибавил:

— Мичман напрасно обнадежил насчет тятьки, ежели две ноги оторвало!

— Много, братец ты мой, пропадает народа на войне. Надо умирать, ежели смерть придет. Всем будет крышка… Господин фершал! — вдруг остановил Бугай вошедшего в двери уставшего фельдшера.

— Что тебе?..

Старик объяснил свою просьбу: дозволить проведать матроса Игната Ткаченко, у которого оторваны обе ноги на четвертом бастионе.

И тихо спросил:

— Жив еще?

— Черномазый такой?..

— Он самый…

— Перевязывал, как отрезали обе ноги. Молодцом терпел перевязку. Вон у последнего окна вправо этот самый черномазый матрос. Кажется, жив.

— Выживет?

— Какое! Безнадежный! Антонов огонь уж забрал ходу. До утра вряд ли доживет. Сынишка? — махнул головой фельдшер на Маркушку.

— Сынишка.

— Так ступай с ним и объявись старшей милосердной. Пустит, и вином угости матроса. Теперь все ему можно!

С этими, казалось, равнодушно торопливыми словами человека, уже привыкшего к крови ужасных ран, искалечений и операций, к страданиям и смерти, молодой и истомленный фельдшер, с чахоточными пятнами на обтянутых щеках и с лихорадочными, ввалившимися большими глазами, пошел к койкам осматривать, нет ли покойников, очистивших койку.

— Пойдем, Маркушка!

И словно бы Бугаю пришлось вести мальчика среди опасности, старик взял его за руку.

Сосредоточенный, серьезный, осторожно ступал он между койками, деликатно не глядел по сторонам на раненых, словно бы чувствуя, что одно уже любопытство здорового человека могло обидеть людей, большая часть которых обречена на смерть.

Так же, опустив свои испуганные глазенки, точно виноватые перед великостью людского страдания, шел, не выпуская своей руки из широкой руки Бугая, Маркушка, побледневший, полный жуткого чувства тоскливого страха и едва выносивший этот ужасный, смрадный воздух.

— Вам кого? — тихо спросила пожилая сестра милосердия с усталым лицом, отходя от одной из коек.

И, взглянув на Маркушку, приветливо и участливо потрепала своей длинной, белой рукой щеку мальчика.

— Тятьку! — порывисто сказал Маркушка.

Бугай поторопился назвать отца мальчика и указал место, где койка Игната Ткаченко.

— Фершал обещал… Вы, мол, дозволите мальчонке навестить отца. Мы на баксионе узнали, где он.

Сестра как-то значительно грустно повела глазами на мальчика.

— А мать отчего не пришла?

— Недавно померла! — ответил Маркушка.

— Кто ж у тебя здесь родные, кроме отца?

— Я у дяденьки живу.

— Значит, мы с Маркушкой хоть и не сродственники, а, слава богу, довольны друг другом! — вступился Бугай.

— Отправил бы ты его из города. Мало ли что случится.

— Уж я отговаривал. И один раненый офицер звал к себе в деревню. Упрямый мой Маркушка! Не согласен.

— Я с ним останусь, барыня! — решительно сказал Маркушка.

И прибавил:

— Где же тятька?.. Дозвольте, добрая барыня…

— Ишь ты… милый! — сердечно вырвалось у сестры.

— И вот вино…

— Можно. Идите за мной.

Сестра, по всему видно женщина из общества, словно плывущей походкой, пошла между койками.

Раненые то и дело звали сестру… То напиться, то поправить подушку, то подержать голову.

Она участливо-кротко говорила:

— Сию минуту. Приду, матросик…

И останавливалась у раненых на ближних койках, поправляла подушки, говорила несколько слов и шла дальше…

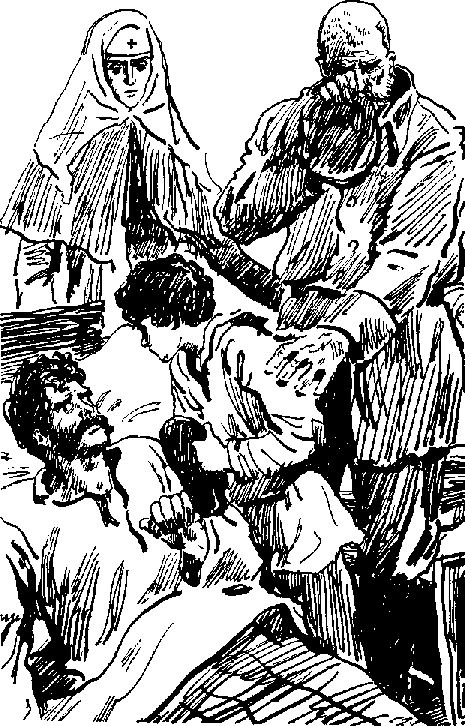

Наконец она остановилась у койки, где лежал Игнат Ткаченко, и, нагнувшись к его осунувшемуся, землистому и пылающему лицу, тихо сказала:

— Гости пришли…

Глаза матроса оживились радостью, когда он увидал Маркушку и Бугая.

— Ишь ведь Маркушка… Разыскал отца… Молодца мальчонка…

Матрос говорил, стараясь бодриться и не показать, как ему худо. И он выпростал из-под одеяла руку, сжал руку Маркушки и, не выпуская ее, жадно, скорбно и любовно смотрел на сына.

И Маркушке казалось, что отец не так опасен и будет жить.

— Счастливый мичман приказал вам кланяться и посылает вина. Хорошо, говорит, для поправки…

— Хочешь, Игнат? Сестра позволила, — спросил Бугай.

Сестра уже поднесла к спекшимся губам матроса рюмку вина.

Он отпил немного и, любуясь Маркушкой, горделиво сказал сестре:

— Какой у меня Маркушка, сестрица!..

— Славный у тебя сын, Игнат! — промолвила сестра и пошла к призывавшим ее страдальцам.

А Игнат сказал Бугаю:

— Спасибо тебе… Береги сироту… У сестры мои три карбованца… Так для Маркушки…

— Будь спокоен за Маркушку… Сберегу мальчонку…

— Мне не надо… Вам пригодятся деньги, тятька.

Игнат попробовал улыбнуться, но вместо улыбки на его лице пробежала страдальческая гримаса.

— Дюже болит? — спросил Маркушка.

— Не очень… Пройдет… Прощай, Маркушка… Прощай, Бугай… А я, я… Что-то в глазах… Мутится… Где ты, Маркушка… Маркушка?..

— Я здесь, здесь, тятька!..

Но тускневшие глаза, казалось, не видели никого. Из груди его вырывались стоны.

— Тятька! Я здесь! — крикнул в ужасе Маркушка.

— Не замай… Он заснуть хочет! — сказал Бугай, утирая слезы.

— Ступай домой, Маркушка! — ласково промолвила подошедшая сестра. — Он… скоро перестанет мучиться…

Маркушка, казалось, понял и припал к холодевшей руке отца.

Через минуту Бугай увел Маркушку из палаты. Они вышли из госпиталя и сели в ялик.

Ночь была прекрасная. Луна бесстрастно смотрела сверху. Маркушка, вдыхая полной грудью чудный воздух, правил рулем, тоскливый и потрясенный.

В полусвете от нескольких оплывших сальных свечей и серебристых, бледных лунных полос, льющихся в раскрытые окна палаты, видны были мертвенные лица людей, лежавших на койках, покрытых соломой. Многие раненые не были прикрыты, и вместо ноги бросался в глаза какой-то толстый, обмотанный бинтами обрубок. Вместо рук — те же обрубки в бинтах. Повсюду люди в перевязках.

Можно было бы подумать, что здесь лежат мертвецы, если бы в разных концах палаты не раздавались стоны и тихие голоса, полные просящей тоски:

— Пить!.. Ради Христа, пить!

— Помоги, сестрица. Родимая, помоги!

— Подойди, милосердная…

— Скорей бы пришла смерть… Возьми меня, господи!

Кто-то, казалось, в бреду, звал свою матроску. Кто-то возбужденно говорил о подбитом орудии у «француза». Кто-то упорно повторял все одни и те же слова уже коснеющим языком:

— Врешь, бомба, не убила! Врешь, подлая, не убила!

Еще минута, другая, и на слове «врешь» голос затихал навеки.

Пожилая сестра милосердия бесшумно ходила между койками, останавливаясь у зовущих, и подавала пить, утешая ласковым словом, гладила воспаленные головы, засматривала в бледные лица и, казалось, ласкала их своими большими, вдумчивыми и необыкновенно добрыми глазами. Два фельдшера разносили питье, поправляли повязки и по временам приказывали служителям выносить из палаты только что переставшего жить. На очистившуюся койку сейчас же вносили другого тяжко раненного, только что ампутированного в операционной зале, где безустанно работали морские врачи.

Маркушка был потрясен от того, что увидал.

И он забился в угол у дверей. Он весь съежился и вздрагивал. В расширенных зрачках его темных глаз стояло выражение ужаса, тоски и жалости.

Застыл в угрюмом молчании и Бугай при виде этих непереносных страданий людей, ожидающих смерти.

«Уж лучше бы наповал убивало людей!» — подумал старик, невольно протестуя своим добрым сердцем.

И, повернувши окаменевшее лицо к Маркушке, погладил своей шершавой рукой понуренную, всклокоченную голову мальчика — круглого сироту, как не сомневался уже больше старый яличник.

Эта неожиданная ласка вызвала на глаза Маркушки крупные тихие слезы. Но он с решительной торопливостью вытер их своей грязной рукой и голосом, полным сдержанного рыдания, проговорил:

— Найдем тятьку, дяденька! Быть может, еще мучается. Пусть не один помрет! И вина выпьет.

И чуть слышно прибавил:

— Мичман напрасно обнадежил насчет тятьки, ежели две ноги оторвало!

— Много, братец ты мой, пропадает народа на войне. Надо умирать, ежели смерть придет. Всем будет крышка… Господин фершал! — вдруг остановил Бугай вошедшего в двери уставшего фельдшера.

— Что тебе?..

Старик объяснил свою просьбу: дозволить проведать матроса Игната Ткаченко, у которого оторваны обе ноги на четвертом бастионе.

И тихо спросил:

— Жив еще?

— Черномазый такой?..

— Он самый…

— Перевязывал, как отрезали обе ноги. Молодцом терпел перевязку. Вон у последнего окна вправо этот самый черномазый матрос. Кажется, жив.

— Выживет?

— Какое! Безнадежный! Антонов огонь уж забрал ходу. До утра вряд ли доживет. Сынишка? — махнул головой фельдшер на Маркушку.

— Сынишка.

— Так ступай с ним и объявись старшей милосердной. Пустит, и вином угости матроса. Теперь все ему можно!

С этими, казалось, равнодушно торопливыми словами человека, уже привыкшего к крови ужасных ран, искалечений и операций, к страданиям и смерти, молодой и истомленный фельдшер, с чахоточными пятнами на обтянутых щеках и с лихорадочными, ввалившимися большими глазами, пошел к койкам осматривать, нет ли покойников, очистивших койку.

— Пойдем, Маркушка!

И словно бы Бугаю пришлось вести мальчика среди опасности, старик взял его за руку.

Сосредоточенный, серьезный, осторожно ступал он между койками, деликатно не глядел по сторонам на раненых, словно бы чувствуя, что одно уже любопытство здорового человека могло обидеть людей, большая часть которых обречена на смерть.

Так же, опустив свои испуганные глазенки, точно виноватые перед великостью людского страдания, шел, не выпуская своей руки из широкой руки Бугая, Маркушка, побледневший, полный жуткого чувства тоскливого страха и едва выносивший этот ужасный, смрадный воздух.

— Вам кого? — тихо спросила пожилая сестра милосердия с усталым лицом, отходя от одной из коек.

И, взглянув на Маркушку, приветливо и участливо потрепала своей длинной, белой рукой щеку мальчика.

— Тятьку! — порывисто сказал Маркушка.

Бугай поторопился назвать отца мальчика и указал место, где койка Игната Ткаченко.

— Фершал обещал… Вы, мол, дозволите мальчонке навестить отца. Мы на баксионе узнали, где он.

Сестра как-то значительно грустно повела глазами на мальчика.

— А мать отчего не пришла?

— Недавно померла! — ответил Маркушка.

— Кто ж у тебя здесь родные, кроме отца?

— Я у дяденьки живу.

— Значит, мы с Маркушкой хоть и не сродственники, а, слава богу, довольны друг другом! — вступился Бугай.

— Отправил бы ты его из города. Мало ли что случится.

— Уж я отговаривал. И один раненый офицер звал к себе в деревню. Упрямый мой Маркушка! Не согласен.

— Я с ним останусь, барыня! — решительно сказал Маркушка.

И прибавил:

— Где же тятька?.. Дозвольте, добрая барыня…

— Ишь ты… милый! — сердечно вырвалось у сестры.

— И вот вино…

— Можно. Идите за мной.

Сестра, по всему видно женщина из общества, словно плывущей походкой, пошла между койками.

Раненые то и дело звали сестру… То напиться, то поправить подушку, то подержать голову.

Она участливо-кротко говорила:

— Сию минуту. Приду, матросик…

И останавливалась у раненых на ближних койках, поправляла подушки, говорила несколько слов и шла дальше…

Наконец она остановилась у койки, где лежал Игнат Ткаченко, и, нагнувшись к его осунувшемуся, землистому и пылающему лицу, тихо сказала:

— Гости пришли…

Глаза матроса оживились радостью, когда он увидал Маркушку и Бугая.

— Ишь ведь Маркушка… Разыскал отца… Молодца мальчонка…

Матрос говорил, стараясь бодриться и не показать, как ему худо. И он выпростал из-под одеяла руку, сжал руку Маркушки и, не выпуская ее, жадно, скорбно и любовно смотрел на сына.

И Маркушке казалось, что отец не так опасен и будет жить.

— Счастливый мичман приказал вам кланяться и посылает вина. Хорошо, говорит, для поправки…

— Хочешь, Игнат? Сестра позволила, — спросил Бугай.

Сестра уже поднесла к спекшимся губам матроса рюмку вина.

Он отпил немного и, любуясь Маркушкой, горделиво сказал сестре:

— Какой у меня Маркушка, сестрица!..

— Славный у тебя сын, Игнат! — промолвила сестра и пошла к призывавшим ее страдальцам.

А Игнат сказал Бугаю:

— Спасибо тебе… Береги сироту… У сестры мои три карбованца… Так для Маркушки…

— Будь спокоен за Маркушку… Сберегу мальчонку…

— Мне не надо… Вам пригодятся деньги, тятька.

Игнат попробовал улыбнуться, но вместо улыбки на его лице пробежала страдальческая гримаса.

— Дюже болит? — спросил Маркушка.

— Не очень… Пройдет… Прощай, Маркушка… Прощай, Бугай… А я, я… Что-то в глазах… Мутится… Где ты, Маркушка… Маркушка?..

— Я здесь, здесь, тятька!..

Но тускневшие глаза, казалось, не видели никого. Из груди его вырывались стоны.

— Тятька! Я здесь! — крикнул в ужасе Маркушка.

— Не замай… Он заснуть хочет! — сказал Бугай, утирая слезы.

— Ступай домой, Маркушка! — ласково промолвила подошедшая сестра. — Он… скоро перестанет мучиться…

Маркушка, казалось, понял и припал к холодевшей руке отца.

Через минуту Бугай увел Маркушку из палаты. Они вышли из госпиталя и сели в ялик.

Ночь была прекрасная. Луна бесстрастно смотрела сверху. Маркушка, вдыхая полной грудью чудный воздух, правил рулем, тоскливый и потрясенный.

II

Только забрезжило перед рассветом, как Маркушка поднялся, осторожно оделся, чтоб не будить Бугая, и со всех ног бросился на Северную сторону и переправился на ялике к госпиталю.

Опять полная ранеными приемная. Опять смрадный воздух в полутемной палате. Опять, словно привидение, ходит между койками та самая сестра, которую видел вчера мальчик. Только она казалась совсем старая, осунувшаяся, истомленная после бессонной ночи.

Приход Маркушки удивил сестру милосердия. Удивил и в то же время умилил ее.

Он уже был у койки, где вчера лежал отец, но вместо него лежал другой, с такими же потухающими глазами на измученном, мертвенном, обросшем волосами лице и так же, как и отец, шептавший что-то губами, и из его груди вырывались стоны ужасного страдания.

Сестра уже была около Маркушки.

— Умер? — спросил мальчик.

— Умер! — ответила сестра.

И прибавила:

— Скоро после того, как ты простился с ним… И умер героем, мой хороший мальчик.

Но то, что отец умер героем, не особенно утешило Маркушку.

— Можно посмотреть на тятьку?.. — глотая слезы, возбужденно спросил он.

— Его уже увезли и похоронили на братской могиле на Северной стороне…

Мальчик на секунду сдерживался. И наконец у него вырвался крик отчаяния:

— И зачем это люди убивают друг друга… Зачем?

— Милый… Уходи скорей домой… Светает… Начнется бомбардировка… Здесь долетают снаряды…

— Пусть и меня убьет!..

— Тебе жить надо, мальчик. Где ты живешь?..

— С дяденькой Бугаем.

— А он чем занимается?

— Яличник! — не без достоинства произнес Маркушка.

— А ты?

— Рулевым у дяденьки на ялике! — еще горделивее сказал мальчик.

— Ишь ведь ты какой молодец! Тебе сколько лет?

— Двенадцатый!

Решительно Маркушка особенно понравился сестре, как и вообще многим, которые несколько знакомились с ним.

И она раздумчиво проговорила:

— А все-таки тебя надо лучше устроить, Маркуша!

— Уж чего лучше быть рулевым… Я хотел было на баксион, где убили тятьку, так тятька не велел и дяденька не пущает!

— Еще бы… Зачем тебе идти на смерть… Не надо… Не надо! — взволнованно произнесла сестра.

— Зря убьют… А то искалечат, как меня! — раздался вдруг раздраженный голос с койки. — Не ходи на баксион…

— То-то… надо жить. Ты грамотный?

— Вовсе мало. Самоучкой…

— А ежели тебя обучить… многое узнаешь… И тебе будет жить лучше… Я тебя еще повидаю! — решительно сказала сестра, принявшая близко к своему доброму сердцу судьбу Маркушки. — Где ялик Бугая?

— На перевозе около Графской.

— А я буду близко… Скоро госпиталь будет в морском собрании у Графской…

— А я никуда не уеду от дяденьки! — вызывающе ответил Маркушка. — И сам научусь грамоте, если захочу… Меня никто не смеет отнимать от дяденьки…

— Да я и не думаю… Ну, ступай, Маркушка… Только вперед возьми у меня вещи отца… Он велел их передать твоему другу Бугаю для тебя… Пойдем.

Сестра провела Маркушку в свою маленькую комнату во дворе госпиталя.

Комната была полна разными свертками, мешочками и маленькими сундучками последних умерших в ее палате и просивших сестру исполнить их последнюю волю.

В углу была кровать, умывальник и стол. Портрет какого-то красивого офицера висел над кроватью.

Сестра отыскала сверток с пришпиленной к нему бумажкой, на которой было написано рукою той же доброй женщины — от кого и кому сверток и что в нем находится, и, прочитав список, показала Маркушке три серебряные рубля, старый матросский нож, крест покойной жены, шейный платок и две ситцевые рубахи и, снова завернув все вещи, передала Маркушке. Передала и бутылку вина и проговорила:

— Бугай выпьет. А ты смотри, Маркушка, через бухту к Графской переезжай, а не через Корабельную… Начнется бомбардировка, там опасно. До свидания, славный мальчик! — прибавила сестра и крепко пожала руку Маркушке.

— Спасибо вам, добрая барыня, — промолвил Маркушка…

И, взглянув на ее истомленное лицо, прибавил:

— А вам надо отдохнуть… Изморились-то за ночь…

— В восемь уйду с дежурства и высплюсь…

— То-то. И тяжелая ваша служба, милосердная барыня… Я не пошел бы на такую службу… Тяжко смотреть… А уж на тятьку…

Он вдруг почувствовал себя бесконечно виноватым, что болтал и словно бы забыл отца…

И, сдерживая подступавшие слезы, вышел из комнаты.

Уже рассвело, когда Маркушка дошел до бухты. И только что он сел в ялик, идущий к Графской, как загрохотали выстрелы… Несколько ядер упало недалеко от ялика…

— Ишь ты… Опять народ бьют! — проворчал яличник, принаваливаясь на весла… — А ты, Бугайкин рулевой, чего ревешь?

— Отца убило! — резко вымолвил Маркушка.

— То-то и есть. Много сирот останется! — сердито заметил яличник.

Грохот выстрелов усиливался. Скоро облака порохового дыма скрыли от глаз часть оборонительной линии и окрестностей Севастополя.

На пристани яличники еще не собрались, и Маркушка побежал домой.

Опять полная ранеными приемная. Опять смрадный воздух в полутемной палате. Опять, словно привидение, ходит между койками та самая сестра, которую видел вчера мальчик. Только она казалась совсем старая, осунувшаяся, истомленная после бессонной ночи.

Приход Маркушки удивил сестру милосердия. Удивил и в то же время умилил ее.

Он уже был у койки, где вчера лежал отец, но вместо него лежал другой, с такими же потухающими глазами на измученном, мертвенном, обросшем волосами лице и так же, как и отец, шептавший что-то губами, и из его груди вырывались стоны ужасного страдания.

Сестра уже была около Маркушки.

— Умер? — спросил мальчик.

— Умер! — ответила сестра.

И прибавила:

— Скоро после того, как ты простился с ним… И умер героем, мой хороший мальчик.

Но то, что отец умер героем, не особенно утешило Маркушку.

— Можно посмотреть на тятьку?.. — глотая слезы, возбужденно спросил он.

— Его уже увезли и похоронили на братской могиле на Северной стороне…

Мальчик на секунду сдерживался. И наконец у него вырвался крик отчаяния:

— И зачем это люди убивают друг друга… Зачем?

— Милый… Уходи скорей домой… Светает… Начнется бомбардировка… Здесь долетают снаряды…

— Пусть и меня убьет!..

— Тебе жить надо, мальчик. Где ты живешь?..

— С дяденькой Бугаем.

— А он чем занимается?

— Яличник! — не без достоинства произнес Маркушка.

— А ты?

— Рулевым у дяденьки на ялике! — еще горделивее сказал мальчик.

— Ишь ведь ты какой молодец! Тебе сколько лет?

— Двенадцатый!

Решительно Маркушка особенно понравился сестре, как и вообще многим, которые несколько знакомились с ним.

И она раздумчиво проговорила:

— А все-таки тебя надо лучше устроить, Маркуша!

— Уж чего лучше быть рулевым… Я хотел было на баксион, где убили тятьку, так тятька не велел и дяденька не пущает!

— Еще бы… Зачем тебе идти на смерть… Не надо… Не надо! — взволнованно произнесла сестра.

— Зря убьют… А то искалечат, как меня! — раздался вдруг раздраженный голос с койки. — Не ходи на баксион…

— То-то… надо жить. Ты грамотный?

— Вовсе мало. Самоучкой…

— А ежели тебя обучить… многое узнаешь… И тебе будет жить лучше… Я тебя еще повидаю! — решительно сказала сестра, принявшая близко к своему доброму сердцу судьбу Маркушки. — Где ялик Бугая?

— На перевозе около Графской.

— А я буду близко… Скоро госпиталь будет в морском собрании у Графской…

— А я никуда не уеду от дяденьки! — вызывающе ответил Маркушка. — И сам научусь грамоте, если захочу… Меня никто не смеет отнимать от дяденьки…

— Да я и не думаю… Ну, ступай, Маркушка… Только вперед возьми у меня вещи отца… Он велел их передать твоему другу Бугаю для тебя… Пойдем.

Сестра провела Маркушку в свою маленькую комнату во дворе госпиталя.

Комната была полна разными свертками, мешочками и маленькими сундучками последних умерших в ее палате и просивших сестру исполнить их последнюю волю.

В углу была кровать, умывальник и стол. Портрет какого-то красивого офицера висел над кроватью.

Сестра отыскала сверток с пришпиленной к нему бумажкой, на которой было написано рукою той же доброй женщины — от кого и кому сверток и что в нем находится, и, прочитав список, показала Маркушке три серебряные рубля, старый матросский нож, крест покойной жены, шейный платок и две ситцевые рубахи и, снова завернув все вещи, передала Маркушке. Передала и бутылку вина и проговорила:

— Бугай выпьет. А ты смотри, Маркушка, через бухту к Графской переезжай, а не через Корабельную… Начнется бомбардировка, там опасно. До свидания, славный мальчик! — прибавила сестра и крепко пожала руку Маркушке.

— Спасибо вам, добрая барыня, — промолвил Маркушка…

И, взглянув на ее истомленное лицо, прибавил:

— А вам надо отдохнуть… Изморились-то за ночь…

— В восемь уйду с дежурства и высплюсь…

— То-то. И тяжелая ваша служба, милосердная барыня… Я не пошел бы на такую службу… Тяжко смотреть… А уж на тятьку…

Он вдруг почувствовал себя бесконечно виноватым, что болтал и словно бы забыл отца…

И, сдерживая подступавшие слезы, вышел из комнаты.

Уже рассвело, когда Маркушка дошел до бухты. И только что он сел в ялик, идущий к Графской, как загрохотали выстрелы… Несколько ядер упало недалеко от ялика…

— Ишь ты… Опять народ бьют! — проворчал яличник, принаваливаясь на весла… — А ты, Бугайкин рулевой, чего ревешь?

— Отца убило! — резко вымолвил Маркушка.

— То-то и есть. Много сирот останется! — сердито заметил яличник.

Грохот выстрелов усиливался. Скоро облака порохового дыма скрыли от глаз часть оборонительной линии и окрестностей Севастополя.

На пристани яличники еще не собрались, и Маркушка побежал домой.

III

При виде Маркушки с лица Бугая исчезло тревожное выражение, но зато встретил он своего друга довольно сердито.

— Это как же, Маркушка? Из-за тебя, дьяволенка, тревожишься, а ты… бегать, вроде арестанта, без спроса… Куда бегал?

— В госпиталь…

— Мог побудить… Вместе пошли бы!.. А то…

Голос Бугая уже смягчился. Он словно бы нарочно не спрашивал об отце, не сомневаясь, что он умер, и не хотел расстраивать и без того печального Маркушки…

И он оборвал упрек и сказал:

— Пей-ка чай… Да кантуй бублики…

— Уж отвезли на Северную… Зарыли… Вот возьмите, дяденька… А вино пейте! — говорил Маркушка, отдавая сверток и бутылку Бугаю.

И прибавил:

— А вы не серчайте, дяденька… Не сустерпел… Захотел взглянуть… Милосердная задержала…

— Как не взглянуть… Это ты правильно… Только меня бы взял… Ну, а я, Маркушка, не серчаю… Ты башковат. Разве не понимаешь, что ты для меня вроде быдто одного на свете заботливого внучка, — необыкновенно ласково проговорил старик…

— Это как же, Маркушка? Из-за тебя, дьяволенка, тревожишься, а ты… бегать, вроде арестанта, без спроса… Куда бегал?

— В госпиталь…

— Мог побудить… Вместе пошли бы!.. А то…

Голос Бугая уже смягчился. Он словно бы нарочно не спрашивал об отце, не сомневаясь, что он умер, и не хотел расстраивать и без того печального Маркушки…

И он оборвал упрек и сказал:

— Пей-ка чай… Да кантуй бублики…

— Уж отвезли на Северную… Зарыли… Вот возьмите, дяденька… А вино пейте! — говорил Маркушка, отдавая сверток и бутылку Бугаю.

И прибавил:

— А вы не серчайте, дяденька… Не сустерпел… Захотел взглянуть… Милосердная задержала…

— Как не взглянуть… Это ты правильно… Только меня бы взял… Ну, а я, Маркушка, не серчаю… Ты башковат. Разве не понимаешь, что ты для меня вроде быдто одного на свете заботливого внучка, — необыкновенно ласково проговорил старик…