Страница:

Несмотря на повсеместные утверждения современников и последующих исследователей о минимальных потерях индейцев в войнах, количество мелких стычек и крупных столкновений было столь велико, что в сумме ежегодные потери племен нередко оказывались огромными. Картина, рисуемая многочисленными исследователями, создает впечатление, что индейская война была не более чем игрой, пусть даже со смертью. Но это иллюзия. Индейцы не могли позволить себе превращать своих мужчин в «пушечное мясо», как это было принято в европейских армиях, – даже небольшие потери в межплеменных стычках для многих племен относительно их численности оказывались весьма чувствительными. Дисбаланс в численности женщин и мужчин в индейских племенах был в среднем четыре к одному. Де Смет в 1845 г. писал, что в двух схватках с плоскоголовыми на западе черноногие потеряли 21 воина, кри на востоке убили 27 человек и увели очень много лошадей, а кроу на юге практически полностью вырезали целую общину пиеганов Короткие Шкуры, состоявшую из 50 семей (не менее 250 человек). Следует заметить, что Де Смет упомянул только крупные столкновения. Дениг в 1856 г. писал, что в войне между кроу и черноногими ежегодно с каждой стороны в результате набегов и рейдов погибает более 100 человек, а если происходят серьезные столкновения между крупными силами, то в них потери каждой из сторон могут составлять от 50 до 100 человек. Ежегодные потери в войне между черноногими и ассинибойнами составляли не менее 40–60 мужчин с каждой стороны. Потери других племен в межплеменных войнах также были значительными. По данным Сэмуэла Эллиса, только за 4 месяца – с 1 марта по 1 июля 1843 г. – пауни потеряли от рук врагов около 250 человек. Дениг сообщал, что в войне сиу с пауни и арикарами редкое лето проходит без того, чтобы воины сиу не привозили в свои лагеря множество скальпов этих врагов. «Да и в любое другое время года коротки были периоды затишья, когда не проводились пляски со скальпами, а по селению не разносилась монотонная военная песнь, сопровождавшаяся причитаниями тех, чьи друзья пали в битве. Их враги, тем не менее, тоже не ленились. Не проходило и нескольких ночей, чтобы они не увели у сиу лошадей или не убили кого-нибудь из них вблизи лагеря».

С появлением на Равнинах евро-американцев индейцы столкнулись с противником, тактика и цели войны которого полностью отличались от привычных им. Индейцам была незнакома война на полное уничтожение противника, и, как уже отмечалось выше, даже крупный военный отряд часто удовлетворялся лишь парой вражеских скальпов и возвращался домой с чувством выполненного долга. Индейцы никогда не преследовали разбитого врага, чтобы добить его полностью. Если враги обращались в паническое бегство, воины гнались за ними 5—10 миль, убивали тех, кого удавалось нагнать, после чего разворачивали лошадей и с победными песнями возвращались. Серьезными потерями считалось, если погибало человек 20. Потери в 40–50 человек были катастрофой, и племя надолго впадало в траур. Это несложно понять, если провести простой подсчет – средняя численность равнинных племен составляла около 3–4 тысяч человек, из которых количество воинов не превышало 600–900.

Первые столкновения с американскими солдатами сразу же показали индейцам, что перед ними новый жестокий противник, готовый все смести на своем пути. Индейцы яростно сопротивлялись, и военные кампании против враждебных племен держали их в постоянном напряжении. В отличие от индейцев, белые солдаты не пытались показывать свою удаль в бою – их целью было убить как можно больше врагов. Кроме того, на место погибших солдат вставали новые, тогда как индейцам негде было искать новобранцев. Воины, обремененные семьями и не обладавшие современным оружием, могли противопоставить белым захватчикам лишь смелость и умение. Основной проблемой американской армии было найти кочующие лагеря противника. Со временем власти осознали, что победить воинов Равнин гораздо проще, если использовать против них индейских союзников. Индейцам достаточно долго удавалось противостоять американской армии, но к концу 1870‑х гг. войны на Равнинах были закончены, а индейцы разбиты и помещены в резервации. Как ни странно, но важнейшей причиной поражения краснокожих оказалась не сила оружия бледнолицых, а полное истребление ими бизонов, являвшихся основным источником питания всех равнинных племен.

Политика США по отношению к свободным племенам была крайне жесткой. Ее вполне можно выразить фразой, приписываемой генералу Шеридану: «Хороший индеец – мертвый индеец». В отличие от канадских властей, которым удавалось добиваться своего более мягкими способами, американцы пытались решить проблемы военными кампаниями, что приводило к человеческим жертвам среди солдат и белого населения и огромным материальным затратам. Многие боевые офицеры прекрасно понимали это. Юджин Уэйр писал: «Гораздо дешевле кормить индейцев, чем воевать с ними». Весьма любопытно в этой связи высказывание генерала Митчелла, сделанное в 1864 г.: «Хорошо известно, что содержание одного кавалерийского полка в полевых условиях обходится ежегодно в миллион долларов. В моем округе – от Омахи до Южного перевала – расквартировано три полка, то есть на них тратится три миллиона в год… Я бы увел этих индейцев в резервации, разодел бы их в шелка, кормил бы жареными устрицами и снабжал бы карманными деньгами на игру в покер, а также давал бы им столько табака и виски, сколько бы они захотели. Благодаря этому у меня бы каждый год оставался лишний миллион долларов для моего маленького округа».

Насколько бы ни были разумны вышеприведенные доводы двух боевых офицеров, оба исходили не из принципов справедливости, а лишь из выгоды тех или иных методов порабощения краснокожих жителей Великих Равнин. В армейских рапортах индеец, как правило, выставлялся коварным дикарем, всячески препятствующим продвижению цивилизации на «свободные» земли Запада. В этой связи интересно замечание одного из гражданских современников: «Я не считаю, что слово «коварный», обычно применяемое к индейским племенам, всегда справедливо. Мы едва ли можем сказать о племени, что оно коварно, если оно через своего вождя предупреждает, что не пропустит белых людей через свои земли. Можно только похвалить индейцев за мужество и прямоту, когда они говорят, что, если переселенцы застрелят членов их племени, как это обычно бывало, они убьют их».

Политика военного ведомства США по отношению к индейцам Великих Равнин хорошо отражена в рекомендациях Рэндолфа Мэрси, написанных еще в 1850‑х гг.: «Единственная возможность заставить сих беспощадных (краснокожих. – Авт.) флибустьеров бояться и уважать авторитет нашего правительства заключена в том, чтобы, едва они совершат проступок, перво-наперво наказать их, нанеся им такой удар, последствия которого они будут ощущать еще долгое время, показав им тем самым наше превосходство над ними в военном деле. Лишь тогда они станут уважать нас гораздо более сильно, чем когда их добрая воля выменивается на подарки». Следствием такой политики стали многочисленные карательные кампании и беспощадное истребление индейцев вне зависимости от пола и возраста. При любом нападении на лагерь «краснокожих дикарей» «благородный» американский солдат оставлял после себя трупы маленьких детей и беременных женщин со вспоротыми животами и снятыми с гениталий «скальпами». Сэнд-Крик, Вашита, резня черноногих на реке Мариас и многие другие «героические деяния» американской армии против воинственных жителей Равнин в полной мере соответствовали рекомендациям Рэндолфа Мэрси и ему подобных. Оставленные при отступлении индейские лагеря полностью уничтожались вместе со всем имуществом, а захваченные табуны безжалостно расстреливались, ставя людей на грань голодной смерти. Военные действия американской армии разрушали привычный уклад жизни равнинных кочевников, вынуждая их принимать условия правительства или умирать, оставаясь свободными.

Глава 3

Типы войн и военных походов

Индейцы делили войну на агрессивную и оборонительную. Оборонительными считались действия по защите своих охотничьих угодий и лагерей, а агрессивная война велась на вражеской территории и осуществлялась при помощи военных походов. Омахи называли оборонительную войну тиади, что означает «среди жилищ», или вауататишон – «сражение ради защиты домов, женщин и детей». Агрессивная война у омахов называлась наутатишон, что означает «мужчина, отправляющийся на войну с мужчинами». Боевые подвиги, совершенные воином во время оборонительных действий, оценивались индейцами выше, чем подвиги, совершенные во время набегов и рейдов на вражескую территорию.

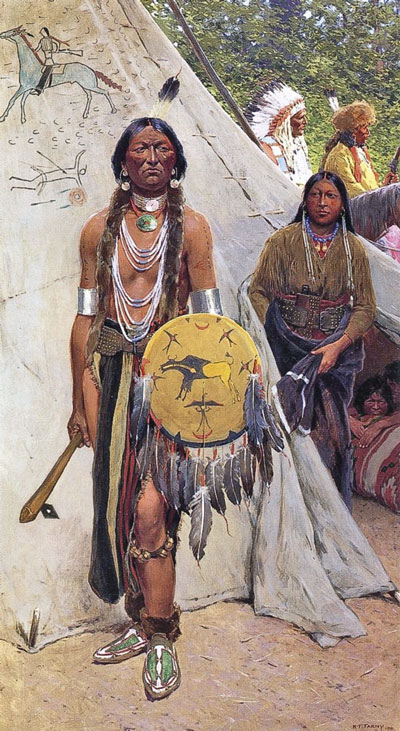

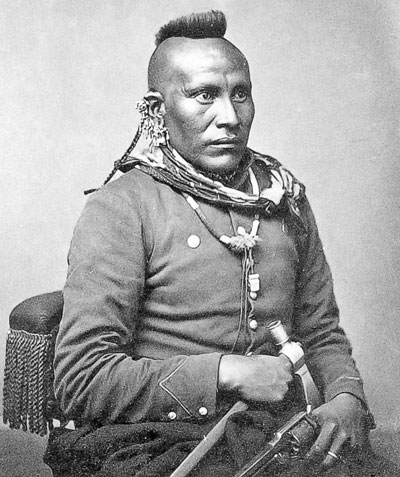

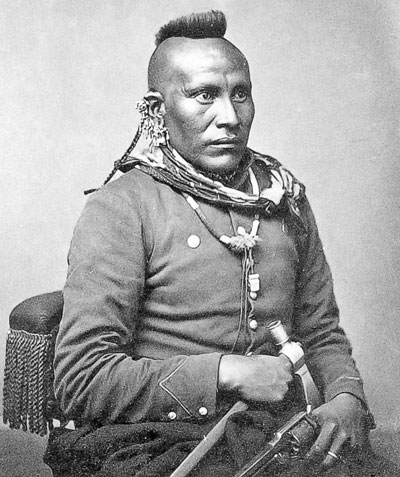

Вождь вичитов Эсадова

Вождь вичитов Эсадова

Любой военный отряд изначально имел некую конкретную цель. Не было просто похода на врага – это был либо рейд за скальпами (месть), либо набег за лошадьми (добыча). Индейцы очень четко разделяли эти два вида походов. От цели зависела экипировка воинов, мотивация, организация и размеры отрядов, тактика и церемонии. Участники рейда за скальпами не могли удовлетвориться захватом лошадей, в то время как поход за лошадьми мог закончиться и считаться успешным, если на встреченном враге считали «ку» или снимали с него скальп. Хотя при таком исходе часть воинов все же могла решить продолжить поход, чтобы добыть лошадей.

Одним из принципиальных отличий набега от рейда была численность отряда. В набег за лошадьми отправлялось небольшое количество воинов, поскольку так было проще проскользнуть по вражеской территории. В основном такие отряды были пешими, только команчи и кайовы уезжали в набеги и рейды верхом на лошадях.

Воины заметили врагов на своей земле. Худ. У. Кернер

Воины заметили врагов на своей земле. Худ. У. Кернер

Набеги за лошадьми, хотя и в гораздо меньшей степени, продолжались вплоть до начала XX в. Иногда конокрадов ловили, судили и сажали в тюрьму, но изменить индейца было непросто. Когда кайна Черный Кролик, отсидев положенный срок, был отпущен на свободу, власти даже оплатили ему билет на поезд до города Браунинга, штат Монтана. Оттуда он должен был пешком добраться до резервации, но по пути ему повстречался караван фургонов. Черный Кролик дождался темноты и, дабы не загружать свои ноги долгим путешествием, прокрался в лагерь белых людей и увел оттуда четырехногий транспорт. Так, отсидев несколько лет за конокрадство, он благополучно вернулся домой на ворованной лошади.

Воин манданов. Худ. К. Бодмер

Воин манданов. Худ. К. Бодмер

Основной целью рейда за скальпами была месть за пролитую кровь соплеменника. В отличие от набегов, в рейд могли отправляться отряды до 1500 человек, представлявших несколько союзных племен. В случае гибели незначительного человека в рейд уходило всего несколько воинов, которыми обычно были его родственники и друзья. Крупные военные отряды собирались, только если было убито сразу много соплеменников или погибший был очень влиятельным человеком, которого любило все племя. В таких случаях отряд обычно насчитывал несколько сотен бойцов. Церемонии, связанные с рейдом, были направлены на активизацию магических сил духов-покровителей, дарующих воинам колдовскую защиту в бою, а также обеспечивающих им скрытное передвижение по территории противника, неожиданное нападение и победу.

Любой военный отряд изначально имел некую конкретную цель. Не было просто похода на врага – это был либо рейд за скальпами (месть), либо набег за лошадьми (добыча). Индейцы очень четко разделяли эти два вида походов. От цели зависела экипировка воинов, мотивация, организация и размеры отрядов, тактика и церемонии. Участники рейда за скальпами не могли удовлетвориться захватом лошадей, в то время как поход за лошадьми мог закончиться и считаться успешным, если на встреченном враге считали «ку» или снимали с него скальп. Хотя при таком исходе часть воинов все же могла решить продолжить поход, чтобы добыть лошадей.

Одним из принципиальных отличий набега от рейда была численность отряда. В набег за лошадьми отправлялось небольшое количество воинов, поскольку так было проще проскользнуть по вражеской территории. В основном такие отряды были пешими, только команчи и кайовы уезжали в набеги и рейды верхом на лошадях.

Набеги за лошадьми, хотя и в гораздо меньшей степени, продолжались вплоть до начала XX в. Иногда конокрадов ловили, судили и сажали в тюрьму, но изменить индейца было непросто. Когда кайна Черный Кролик, отсидев положенный срок, был отпущен на свободу, власти даже оплатили ему билет на поезд до города Браунинга, штат Монтана. Оттуда он должен был пешком добраться до резервации, но по пути ему повстречался караван фургонов. Черный Кролик дождался темноты и, дабы не загружать свои ноги долгим путешествием, прокрался в лагерь белых людей и увел оттуда четырехногий транспорт. Так, отсидев несколько лет за конокрадство, он благополучно вернулся домой на ворованной лошади.

Основной целью рейда за скальпами была месть за пролитую кровь соплеменника. В отличие от набегов, в рейд могли отправляться отряды до 1500 человек, представлявших несколько союзных племен. В случае гибели незначительного человека в рейд уходило всего несколько воинов, которыми обычно были его родственники и друзья. Крупные военные отряды собирались, только если было убито сразу много соплеменников или погибший был очень влиятельным человеком, которого любило все племя. В таких случаях отряд обычно насчитывал несколько сотен бойцов. Церемонии, связанные с рейдом, были направлены на активизацию магических сил духов-покровителей, дарующих воинам колдовскую защиту в бою, а также обеспечивающих им скрытное передвижение по территории противника, неожиданное нападение и победу.

Глава 4

Понятие подвига у индейцев Равнин

Понятие подвига и его моральная сторона у индейцев Равнин значительно отличались от взглядов европейцев, потому этот раздел крайне важен для понимания действий краснокожего на тропе войны. Лишь подробное изучение шкалы воинских ценностей и относительно гибкой градации подвигов дает возможность понять, что стояло за тем или иным поступком дикого воина Равнин в зависимости от внешних факторов и его племенной принадлежности.

Убийство мужчины или женщины из враждебного племени оценивались практически равнозначно. Многочисленные утверждения о том, что определенные действия ценились особенно высоко, потому что исполнение их было сопряжено с особой опасностью, хотя и верны в целом, зачастую не выдерживают критики. Как это ни покажется странным, но данные свидетельствуют как раз о том, что для индейцев гораздо более важен был именно сам факт совершения определенного деяния, а не обстоятельства, при которых оно было совершено. Любая хитрость, дающая возможность нанести урон противнику, не подставляя себя, приветствовалась соплеменниками. Хорошим примером может послужить убийство черноногими членов мирной делегации кри весной 1869 г. Знаменитый вождь кри Маскипитун (Сломанная Рука) решил положить конец кровопролитной войне между племенами. Он отобрал 10 человек, в числе которых были его сын и внук, и отправился вместе с ними в страну заклятых врагов. Обнаружив лагерь черноногих, храбрые кри сели полукругом на вершине ближайшего холма и, когда к ним подскакали воины черноногих, предложили им трубку мира. Кри знали, что черноногие легко могут перебить их, но полагались на их благоразумие. Но они не могли предположить, насколько коварен окажется враг. Здесь стоит упомянуть, что величайшим подвигом у черноногих считалось отобрать у противника оружие, особенно ружье. Верховный вождь черноногих Много Лебедей решил пойти на хитрость. «Я собираюсь отобрать все их ружья», – хвастливо заявил он своим соплеменникам. Вскочив на коня, он подъехал к сидящим с трубкой мира кри, вытянув перед собой руки, что означало мирные намерения. Он сказал, что не вооружен и если кри хотят заключить мир, то им следует отдать свое оружие. Маскипитун согласился, и через несколько мгновений Много Лебедей собрал все ружья. Затем он повернул коня и поехал прочь. «Вперед! Убейте их!» – закричал он своим воинам, и множество вооруженных до зубов черноногих ринулось на беспомощных посланцев мира. Победители скальпировали трупы, сорвали с них одежды и, распевая военные песни, вернулись в лагерь. Миссионер Джон Макдугалл писал, что индейцы «изрубили старика (Маскипитуна. – Авт.) на куски и, привязав его останки к хвостам лошадей, поскакали в свой лагерь». Черноногие были восхищены деянием вождя. Как сказал один из них: «Много Лебедей совершил свой величайший подвиг. Он был единственным в племени, кто когда-либо захватил сразу столько ружей – более десяти за раз. Это был хороший бой, потому что в нем не пострадал никто из наших соплеменников». Индеец не только высказал всеобщее восхищение поступком вождя, но и назвал «боем» резню, в которой многочисленные воины огромного лагеря черноногих вырезали горстку безоружных людей, а Много Лебедей, совершивший «величайший подвиг», не подвергался абсолютно никакому риску. Безудержная храбрость черноногих никогда не ставилась под сомнение их белокожими и краснокожими врагами, но дело в том, что в убийстве безоружного или беспомощного врага, по индейским понятиям, не было ничего предосудительного. Напротив, сам факт того, что враги – несомненно, не без помощи магической силы его духов-покровителей и амулетов – попали в руки безоружными, не имея возможности причинить вред, только повышали статус предводителя. Предводителя, с которым без опаски можно отправляться в военные походы под защитой его магических сил.

Битва с солдатами Кастера. Худ. У. Херберт

Битва с солдатами Кастера. Худ. У. Херберт

Одним из наиболее интересных и необычайных явлений в системе подвигов индейцев Равнин был «ку». Этот подвиг практически у всех племен оценивался наиболее высоко. Сиу, пауни, шайены, кроу и воины других племен нередко мчались к врагу наперегонки и ударяли его, даже не делая попыток убить или ранить.

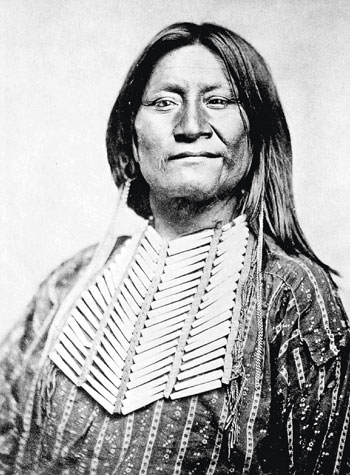

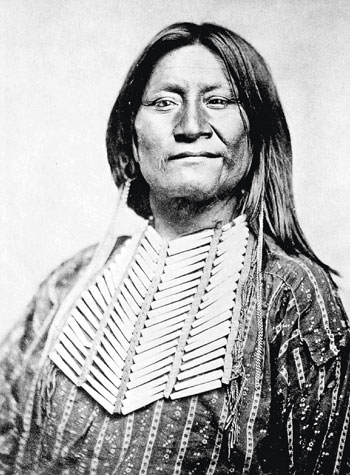

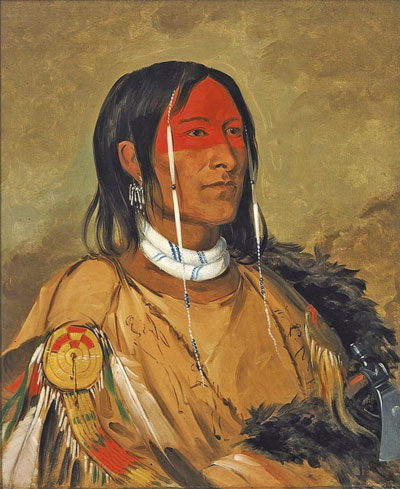

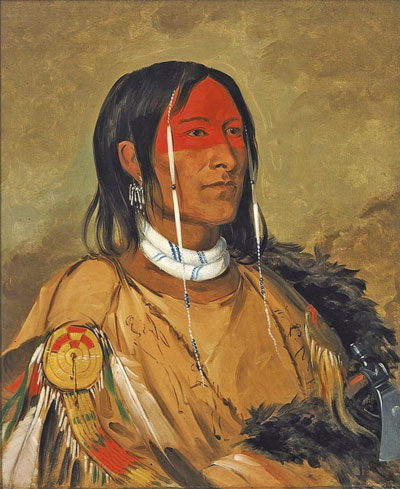

Вождь кри Маскипитун (Сломанная Рука). Худ. Дж. Кэтлин

Вождь кри Маскипитун (Сломанная Рука). Худ. Дж. Кэтлин

Обычно для подсчета «ку» индейцы использовали специальные шесты. По словам Гамилтона, эти «шесты сделаны в основном из ивы и достигают в длину от двух до трех метров. Кора счищается, и дерево раскрашивается красной киноварью… Воины неизменно берут их с собой в бой, и, когда противник падает, тот, кто коснется его, засчитывает «ку» – одно храброе деяние… Иногда с полдюжины индейцев ударяют (такими шестами. – Авт.) одного и того же врага, и каждый засчитывает «ку».

Вождь кроу. Худ. Дж. Кэтлин

Вождь кроу. Худ. Дж. Кэтлин

У всех племен на одном враге могли сделать «ку» сразу несколько воинов. Количество допустимых прикосновений у каждого племени было разным – от двух до четырех, но самым престижным был первый «ку». У сиу, ассинибойнов, черноногих, арапахов, кайовов, кроу, хидатсов, манданов, арикаров и банноков обычай позволял посчитать четыре «ку» на одном враге, у шайенов и пауни – три, а у команчей, омахов, ото и, вероятно, миссури – всего два. Если же врагу удавалось посчитать «ку» на воине, это было неудачей и не делало воину чести. Кеннет Бордо, в чьих жилах текла кровь оглалов и брюле-сиу, рассказывал: «Если вы подскакали к противнику и коснулись его шестом или стрелой, это считалось великим подвигом. Если вы смогли приблизиться к вражескому воину и дотронуться до него, после чего вам удалось ускакать и остаться в живых, это говорило о вашей храбрости. Вы действительно совершили нечто стоящее. Но если этот человек был слишком крут для вас и, дотронувшись до него, вам пришлось его прикончить, на вас смотрели как на труса». Сделать «ку» на враге и остаться в живых было действительно очень сложно. Например, кроу Молодой Лохматый Волк за свою жизнь побывал в 70 военных походах, но первый подвиг совершил в возрасте около 40 лет. Как правило, это действительно было сопряжено с огромной опасностью, и множество великолепных бойцов заканчивали жизнь именно при попытке посчитать «ку». Часто воин в одиночку под шквальным огнем мчался к сотне поджидавших его врагов, врывался в их ряды и ударял шестом или луком, считая «ку», после чего разворачивал коня и, уворачиваясь от ударов палиц, томагавков и копий, скакал прочь, осыпаемый вдогонку тучами стрел. Иногда ему удавалось выжить, иногда нет.

«Хвост» головного убора кроу

«Хвост» головного убора кроу

Жестких правил, регламентирующих как, чем и при каких условиях следовало касаться врага, не было, и, несмотря на утверждения, что это деяние всегда показывало, насколько смел оказался воин, – «ку» на полном сил воине, слабой женщине или беспомощном старике считались равнозначными. Кроу Красное Крыло, например, заработал свои первые «ку» благодаря смекалке и, вероятно, большому чувству юмора. Служа разведчиком в американской армии, он однажды сопровождал кавалеристов, преследовавших отряд враждебных сиу. Когда последние сдались, Красное Крыло, подобно белому офицеру, пожал каждому из пленников руку, а затем заявил соплеменникам права на первые «ку», поскольку первым из кроу коснулся врагов. И они были засчитаны!

Головной убор кроу

Головной убор кроу

Возможно, в ранний период эта военная заслуга регламентировалась более жестко, но к середине XIX в. подсчет «ку» стал скорее неким формальным элементом боевых действий, чем реальным проявлением храбрости в наиболее опасной для жизни воина ситуации. Как верно заметил Роберт Лоуи: «Хотя коснувшийся врага первым заслуживал большего признания, чем тот, кто убил его, удача сопутствовала ему благодаря скорости его скакуна, а не его доблести или мастерству». Известен случай, когда опытный воин и мальчишка неожиданно атаковали шайена, отдыхавшего на краю своего лагеря. Отчаянный юнец поскакал за ним в самый центр лагеря – в гущу врагов, надеясь посчитать первый «ку» в начинавшейся битве, но его умудренный опытом соплеменник сделал это первым, ударив кого-то из обитателей крайних палаток. Тем самым воин удостоился высшей чести, практически не рискуя, а едва выживший мальчишка не заслужил ничего. В другой ситуации воин посчитал «ку» на кроу, засевшем в пещере, спустив с вершины хребта веревку и коснувшись ей ничего не подозревавшего врага. И здесь находчивый индеец заработал славу, не подвергая себя опасности, в то время как его соплеменники находились под обстрелом. «Ку» можно было посчитать и на мертвом враге, и, кто убил его, значения не имело. Эти и другие подобные случаи показывают двойственность, существовавшую в индейском восприятии и понимании подвига. Реальной опасности во время боевых действий чаще подвергали себя стремившиеся приобрести известность молодые и малоопытные воины, в то время как люди среднего возраста были более осмотрительны.

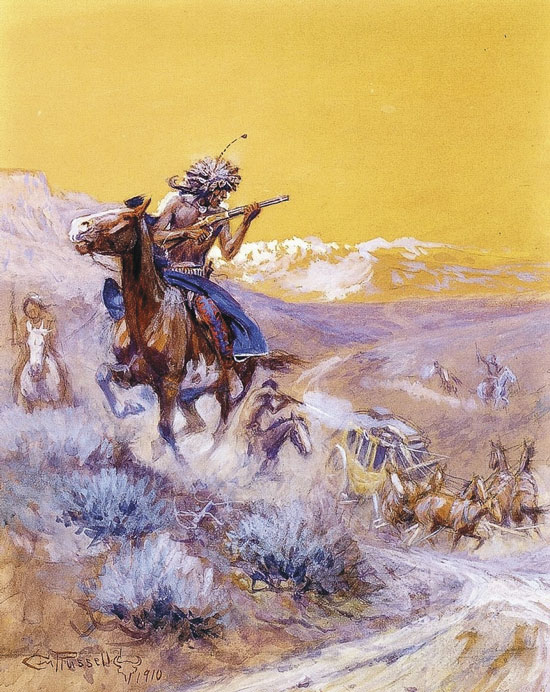

Разгром индейцами солдат Феттермана. Худ. Ч. Расселл

Разгром индейцами солдат Феттермана. Худ. Ч. Расселл

Члены каждого племени объединенного военного отряда считали на одном враге «ку» независимо от членов других племен, участвующих в той же схватке. Так, в бою, где с одной стороны участвовали шайены и арапахо, на одном враге могли посчитать семь «ку» (три «ку» шайены и четыре «ку» арапахо). Если воин нагонял двух врагов, скачущих на одной лошади, то одним ударом он мог посчитать сразу два первых «ку» на обоих противниках.

«Ку» засчитывалось не только при прикосновении к врагу, но и при прикосновении к вражескому укреплению, например: к краю оврага, где засели враги; завалу; брустверу или военной хижине, которые сооружали члены вражеского отряда, чтобы переждать непогоду или переночевать. Воину, сумевшему во время атаки ударить вражеское типи, также засчитывалось «ку». Говорили, что таким образом он «захватил» типи, за что получал право воспроизвести его детальный орнамент на следующем новом типи, которое будет изготовлено для нужд его семьи.

Во время набегов за лошадьми индейцы редко делали «ку», потому что цели отряда были иными и его участники старались избежать встречи с врагами. В действительности подсчет «ку» часто ограничивался схватками, где возможность получить добычу исключалась. Именно бои давали возможность показать свою храбрость, захватить ружье, щит или военный головной убор. Хотя кража привязанной у палатки лошади считалась военным подвигом высокой степени, она, например у черноногих, не шла в сравнение с выхватыванием ружья из рук врага. Однако в более поздние годы престиж, достигнутый в результате выполнения этих деяний и церемониального перечисления своих подвигов, затмевался престижем имеющегося богатства.

Пауни Белый Конь

Пауни Белый Конь

К сожалению, приходится признать, что индейцы Равнин, несмотря на несколько десятилетий войн с таким жестоким противником, как армия США, до конца свободных дней так и не смогли осознать всей порочности практики подсчета «ку». Возможно, она и находила некое оправдание в межплеменных столкновениях, где противоборствующие стороны вели бой в крайне жесткой игровой манере, по одинаковым для обеих сторон правилам. В схватках с солдатами, основной целью которых было полное истребление врага, эта практика от боя к бою приводила к большим потерям и гибели наиболее храбрых воинов. Удивительно, но мысль об отказе от нее индейцам практически не приходила, и воины раз за разом продолжали кидаться под пули врагов и погибать, проигрывая сражения там, где были все условия для победы. Более того, те немногие, кто пытался убедить своих воинов начать воевать по-другому, натыкались на всеобщее непонимание. Даже такой признанный и пользовавшийся огромным авторитетом лидер сиу, как Бешеный Конь, призывавший к отказу от подсчета «ку», так и не смог добиться от своих воинов результатов.

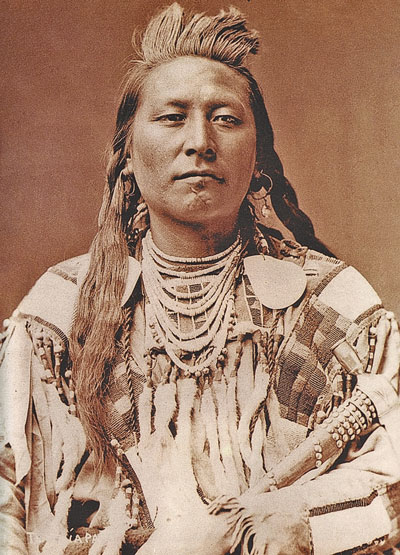

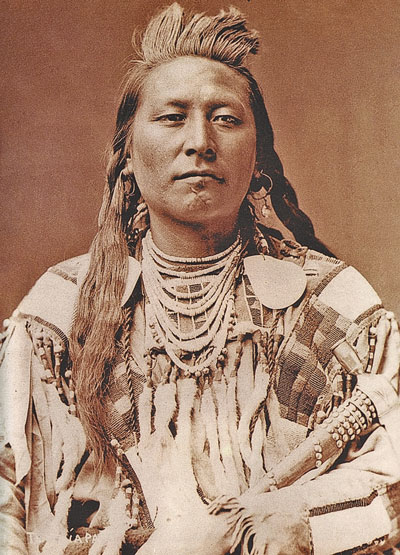

Много Подвигов, вождь кроу

Много Подвигов, вождь кроу

Помимо «ку», подвигами считались и многие другие воинские деяния. Для примера можно рассмотреть градацию подвигов у кроу, которая, согласно исследованиям Роберта Лоуи, предусматривала четыре основных подвига.

1. Первый «ку» на живом или павшем враге рукой или предметом. По словам Желтой Брови, воин получал право носить волчьи хвосты, прикрепленные к пяткам мокасин, а по словам Серого Быка – украшать человеческими волосами рубаху. Кроме того, воин мог полностью выкрасить в черный цвет накидку или рубаху. По словам Много Подвигов, самым почетным подвигом было сделать первый «ку» на живом, вооруженном враге. За каждый «ку» воин получал право носить в волосах орлиное перо. Если при этом он был ранен, перо окрашивалось в красный цвет, показывая, что он истекал кровью. Однако это считалось менее почетным, чем улизнуть невредимым. Два Леггина также сообщал, что первый «ку» считался величайшим подвигом и за него воин получал право прикрепить к пятке мокасина хвост койота. Если он дважды совершал этот подвиг, то мог прикрепить по хвосту к каждому из мокасин.

Убийство мужчины или женщины из враждебного племени оценивались практически равнозначно. Многочисленные утверждения о том, что определенные действия ценились особенно высоко, потому что исполнение их было сопряжено с особой опасностью, хотя и верны в целом, зачастую не выдерживают критики. Как это ни покажется странным, но данные свидетельствуют как раз о том, что для индейцев гораздо более важен был именно сам факт совершения определенного деяния, а не обстоятельства, при которых оно было совершено. Любая хитрость, дающая возможность нанести урон противнику, не подставляя себя, приветствовалась соплеменниками. Хорошим примером может послужить убийство черноногими членов мирной делегации кри весной 1869 г. Знаменитый вождь кри Маскипитун (Сломанная Рука) решил положить конец кровопролитной войне между племенами. Он отобрал 10 человек, в числе которых были его сын и внук, и отправился вместе с ними в страну заклятых врагов. Обнаружив лагерь черноногих, храбрые кри сели полукругом на вершине ближайшего холма и, когда к ним подскакали воины черноногих, предложили им трубку мира. Кри знали, что черноногие легко могут перебить их, но полагались на их благоразумие. Но они не могли предположить, насколько коварен окажется враг. Здесь стоит упомянуть, что величайшим подвигом у черноногих считалось отобрать у противника оружие, особенно ружье. Верховный вождь черноногих Много Лебедей решил пойти на хитрость. «Я собираюсь отобрать все их ружья», – хвастливо заявил он своим соплеменникам. Вскочив на коня, он подъехал к сидящим с трубкой мира кри, вытянув перед собой руки, что означало мирные намерения. Он сказал, что не вооружен и если кри хотят заключить мир, то им следует отдать свое оружие. Маскипитун согласился, и через несколько мгновений Много Лебедей собрал все ружья. Затем он повернул коня и поехал прочь. «Вперед! Убейте их!» – закричал он своим воинам, и множество вооруженных до зубов черноногих ринулось на беспомощных посланцев мира. Победители скальпировали трупы, сорвали с них одежды и, распевая военные песни, вернулись в лагерь. Миссионер Джон Макдугалл писал, что индейцы «изрубили старика (Маскипитуна. – Авт.) на куски и, привязав его останки к хвостам лошадей, поскакали в свой лагерь». Черноногие были восхищены деянием вождя. Как сказал один из них: «Много Лебедей совершил свой величайший подвиг. Он был единственным в племени, кто когда-либо захватил сразу столько ружей – более десяти за раз. Это был хороший бой, потому что в нем не пострадал никто из наших соплеменников». Индеец не только высказал всеобщее восхищение поступком вождя, но и назвал «боем» резню, в которой многочисленные воины огромного лагеря черноногих вырезали горстку безоружных людей, а Много Лебедей, совершивший «величайший подвиг», не подвергался абсолютно никакому риску. Безудержная храбрость черноногих никогда не ставилась под сомнение их белокожими и краснокожими врагами, но дело в том, что в убийстве безоружного или беспомощного врага, по индейским понятиям, не было ничего предосудительного. Напротив, сам факт того, что враги – несомненно, не без помощи магической силы его духов-покровителей и амулетов – попали в руки безоружными, не имея возможности причинить вред, только повышали статус предводителя. Предводителя, с которым без опаски можно отправляться в военные походы под защитой его магических сил.

Одним из наиболее интересных и необычайных явлений в системе подвигов индейцев Равнин был «ку». Этот подвиг практически у всех племен оценивался наиболее высоко. Сиу, пауни, шайены, кроу и воины других племен нередко мчались к врагу наперегонки и ударяли его, даже не делая попыток убить или ранить.

Обычно для подсчета «ку» индейцы использовали специальные шесты. По словам Гамилтона, эти «шесты сделаны в основном из ивы и достигают в длину от двух до трех метров. Кора счищается, и дерево раскрашивается красной киноварью… Воины неизменно берут их с собой в бой, и, когда противник падает, тот, кто коснется его, засчитывает «ку» – одно храброе деяние… Иногда с полдюжины индейцев ударяют (такими шестами. – Авт.) одного и того же врага, и каждый засчитывает «ку».

У всех племен на одном враге могли сделать «ку» сразу несколько воинов. Количество допустимых прикосновений у каждого племени было разным – от двух до четырех, но самым престижным был первый «ку». У сиу, ассинибойнов, черноногих, арапахов, кайовов, кроу, хидатсов, манданов, арикаров и банноков обычай позволял посчитать четыре «ку» на одном враге, у шайенов и пауни – три, а у команчей, омахов, ото и, вероятно, миссури – всего два. Если же врагу удавалось посчитать «ку» на воине, это было неудачей и не делало воину чести. Кеннет Бордо, в чьих жилах текла кровь оглалов и брюле-сиу, рассказывал: «Если вы подскакали к противнику и коснулись его шестом или стрелой, это считалось великим подвигом. Если вы смогли приблизиться к вражескому воину и дотронуться до него, после чего вам удалось ускакать и остаться в живых, это говорило о вашей храбрости. Вы действительно совершили нечто стоящее. Но если этот человек был слишком крут для вас и, дотронувшись до него, вам пришлось его прикончить, на вас смотрели как на труса». Сделать «ку» на враге и остаться в живых было действительно очень сложно. Например, кроу Молодой Лохматый Волк за свою жизнь побывал в 70 военных походах, но первый подвиг совершил в возрасте около 40 лет. Как правило, это действительно было сопряжено с огромной опасностью, и множество великолепных бойцов заканчивали жизнь именно при попытке посчитать «ку». Часто воин в одиночку под шквальным огнем мчался к сотне поджидавших его врагов, врывался в их ряды и ударял шестом или луком, считая «ку», после чего разворачивал коня и, уворачиваясь от ударов палиц, томагавков и копий, скакал прочь, осыпаемый вдогонку тучами стрел. Иногда ему удавалось выжить, иногда нет.

Жестких правил, регламентирующих как, чем и при каких условиях следовало касаться врага, не было, и, несмотря на утверждения, что это деяние всегда показывало, насколько смел оказался воин, – «ку» на полном сил воине, слабой женщине или беспомощном старике считались равнозначными. Кроу Красное Крыло, например, заработал свои первые «ку» благодаря смекалке и, вероятно, большому чувству юмора. Служа разведчиком в американской армии, он однажды сопровождал кавалеристов, преследовавших отряд враждебных сиу. Когда последние сдались, Красное Крыло, подобно белому офицеру, пожал каждому из пленников руку, а затем заявил соплеменникам права на первые «ку», поскольку первым из кроу коснулся врагов. И они были засчитаны!

Возможно, в ранний период эта военная заслуга регламентировалась более жестко, но к середине XIX в. подсчет «ку» стал скорее неким формальным элементом боевых действий, чем реальным проявлением храбрости в наиболее опасной для жизни воина ситуации. Как верно заметил Роберт Лоуи: «Хотя коснувшийся врага первым заслуживал большего признания, чем тот, кто убил его, удача сопутствовала ему благодаря скорости его скакуна, а не его доблести или мастерству». Известен случай, когда опытный воин и мальчишка неожиданно атаковали шайена, отдыхавшего на краю своего лагеря. Отчаянный юнец поскакал за ним в самый центр лагеря – в гущу врагов, надеясь посчитать первый «ку» в начинавшейся битве, но его умудренный опытом соплеменник сделал это первым, ударив кого-то из обитателей крайних палаток. Тем самым воин удостоился высшей чести, практически не рискуя, а едва выживший мальчишка не заслужил ничего. В другой ситуации воин посчитал «ку» на кроу, засевшем в пещере, спустив с вершины хребта веревку и коснувшись ей ничего не подозревавшего врага. И здесь находчивый индеец заработал славу, не подвергая себя опасности, в то время как его соплеменники находились под обстрелом. «Ку» можно было посчитать и на мертвом враге, и, кто убил его, значения не имело. Эти и другие подобные случаи показывают двойственность, существовавшую в индейском восприятии и понимании подвига. Реальной опасности во время боевых действий чаще подвергали себя стремившиеся приобрести известность молодые и малоопытные воины, в то время как люди среднего возраста были более осмотрительны.

Члены каждого племени объединенного военного отряда считали на одном враге «ку» независимо от членов других племен, участвующих в той же схватке. Так, в бою, где с одной стороны участвовали шайены и арапахо, на одном враге могли посчитать семь «ку» (три «ку» шайены и четыре «ку» арапахо). Если воин нагонял двух врагов, скачущих на одной лошади, то одним ударом он мог посчитать сразу два первых «ку» на обоих противниках.

«Ку» засчитывалось не только при прикосновении к врагу, но и при прикосновении к вражескому укреплению, например: к краю оврага, где засели враги; завалу; брустверу или военной хижине, которые сооружали члены вражеского отряда, чтобы переждать непогоду или переночевать. Воину, сумевшему во время атаки ударить вражеское типи, также засчитывалось «ку». Говорили, что таким образом он «захватил» типи, за что получал право воспроизвести его детальный орнамент на следующем новом типи, которое будет изготовлено для нужд его семьи.

Во время набегов за лошадьми индейцы редко делали «ку», потому что цели отряда были иными и его участники старались избежать встречи с врагами. В действительности подсчет «ку» часто ограничивался схватками, где возможность получить добычу исключалась. Именно бои давали возможность показать свою храбрость, захватить ружье, щит или военный головной убор. Хотя кража привязанной у палатки лошади считалась военным подвигом высокой степени, она, например у черноногих, не шла в сравнение с выхватыванием ружья из рук врага. Однако в более поздние годы престиж, достигнутый в результате выполнения этих деяний и церемониального перечисления своих подвигов, затмевался престижем имеющегося богатства.

К сожалению, приходится признать, что индейцы Равнин, несмотря на несколько десятилетий войн с таким жестоким противником, как армия США, до конца свободных дней так и не смогли осознать всей порочности практики подсчета «ку». Возможно, она и находила некое оправдание в межплеменных столкновениях, где противоборствующие стороны вели бой в крайне жесткой игровой манере, по одинаковым для обеих сторон правилам. В схватках с солдатами, основной целью которых было полное истребление врага, эта практика от боя к бою приводила к большим потерям и гибели наиболее храбрых воинов. Удивительно, но мысль об отказе от нее индейцам практически не приходила, и воины раз за разом продолжали кидаться под пули врагов и погибать, проигрывая сражения там, где были все условия для победы. Более того, те немногие, кто пытался убедить своих воинов начать воевать по-другому, натыкались на всеобщее непонимание. Даже такой признанный и пользовавшийся огромным авторитетом лидер сиу, как Бешеный Конь, призывавший к отказу от подсчета «ку», так и не смог добиться от своих воинов результатов.

Помимо «ку», подвигами считались и многие другие воинские деяния. Для примера можно рассмотреть градацию подвигов у кроу, которая, согласно исследованиям Роберта Лоуи, предусматривала четыре основных подвига.

1. Первый «ку» на живом или павшем враге рукой или предметом. По словам Желтой Брови, воин получал право носить волчьи хвосты, прикрепленные к пяткам мокасин, а по словам Серого Быка – украшать человеческими волосами рубаху. Кроме того, воин мог полностью выкрасить в черный цвет накидку или рубаху. По словам Много Подвигов, самым почетным подвигом было сделать первый «ку» на живом, вооруженном враге. За каждый «ку» воин получал право носить в волосах орлиное перо. Если при этом он был ранен, перо окрашивалось в красный цвет, показывая, что он истекал кровью. Однако это считалось менее почетным, чем улизнуть невредимым. Два Леггина также сообщал, что первый «ку» считался величайшим подвигом и за него воин получал право прикрепить к пятке мокасина хвост койота. Если он дважды совершал этот подвиг, то мог прикрепить по хвосту к каждому из мокасин.