Как показывает мировой исторический опыт, способы регуляции рождаемости политическими или социальными мерами оказываются малоэффективными.

Пример: численность французов стабильна последние 100 лет, несмотря на все меры государства, направленные на повышение рождаемости. Темпы роста населения Индии, наоборот, остаются крайне высокими, несмотря на все усилия правительства.

Таким образом, человечество, несмотря на весь его интеллектуальный потенциал, во многом остается обычным биологическим видом, для которого справедливы общебиологические регулятивные механизмы. Они имеют различное выражение – от самых жестоких (например, расслоение общества) до вполне безобидных (установка на однодетную семью).

Уникальность человечества как вида состоит в том, что это вид с самой медленной сменяемостью поколений, но максимально быстро изменяющий окружающую среду. Поэтому полагаться только на социобиологические механизмы для решения общечеловеческих проблем, конечно, недопустимо.

Человек по многим отдельным функциям уступает животным; но его плюс – максимальная приспособляемость к биологическим и социальным условиям.

Выделим основные характеристики человека как биологического существа (в отличие от других животных):

а) неспециализированность при рождении;

б) универсальность приспособляемости.

Пример: человек живет по всей территории Земли при температуре от +40° до –40°. В этом отношении с ним сравнимы немногие животные – крыса, таракан.

1. Высокая степень активности.

2. На нейродинамическом уровне (включая вторую сигнальную систему) имеет абстрактное мышление и асимметрию полушарий, что создает неограниченные возможности для прогресса не только в познавательной сфере, но и в жизнедеятельности в целом.

3. Индивидуальные характеристики преобладают над индивидными.

4. В процессе развития человека в отличие от животных преобладают социальные факторы, т. е. происходит социализация. Специфика соотношения биологического и социального в онтогенезе состоит в том, что природные возможности человека могут быть реализованы только в социальных условиях (общение, учеба, труд, спорт и т. д.). Так происходит социализация вторичных свойств индивида.

Итак, родился детеныш животного. Что происходит после рождения? Идет развертка биологической программы почти без индивидуальных различий, и в результате он готов к взрослой жизни. Правда, чем выше животное по эволюционной лестнице, тем длиннее этот путь; может быть, ему требуется некоторое обучение, но все же существует так называемый естественный путь его развития (т. е. почти точно известно, что из этого детеныша получится).

Совсем иначе выглядит этот процесс у новорожденного ребенка. Естественный путь развития он тоже проходит, но в сравнительно короткий срок, в основном в период младенчества, когда путем созревания наследственно заданных структур образуются механизмы всех форм психики в их элементарном виде. На этой базе в дальнейшем, на протяжении всей жизни, осуществляется социальное развитие психики, которое носит чрезвычайно многообразный характер. В результате одновременно имеют место и преобразования психических форм естественного развития, и эффекты социального воздействия (психические новообразования разной степени сложности).

Все это легко понять, если представить себе психику взрослого Маугли и взрослого горожанина.

2.3. Генетическое развитие психических функций

2.4. Факторы, детерминирующие психическое развитие человека

3. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ

3.1. Абстракт

3.2. Видовые изменения временной структуры продолжительности жизни

Пример: численность французов стабильна последние 100 лет, несмотря на все меры государства, направленные на повышение рождаемости. Темпы роста населения Индии, наоборот, остаются крайне высокими, несмотря на все усилия правительства.

Таким образом, человечество, несмотря на весь его интеллектуальный потенциал, во многом остается обычным биологическим видом, для которого справедливы общебиологические регулятивные механизмы. Они имеют различное выражение – от самых жестоких (например, расслоение общества) до вполне безобидных (установка на однодетную семью).

Уникальность человечества как вида состоит в том, что это вид с самой медленной сменяемостью поколений, но максимально быстро изменяющий окружающую среду. Поэтому полагаться только на социобиологические механизмы для решения общечеловеческих проблем, конечно, недопустимо.

Человек по многим отдельным функциям уступает животным; но его плюс – максимальная приспособляемость к биологическим и социальным условиям.

Выделим основные характеристики человека как биологического существа (в отличие от других животных):

а) неспециализированность при рождении;

б) универсальность приспособляемости.

Пример: человек живет по всей территории Земли при температуре от +40° до –40°. В этом отношении с ним сравнимы немногие животные – крыса, таракан.

1. Высокая степень активности.

2. На нейродинамическом уровне (включая вторую сигнальную систему) имеет абстрактное мышление и асимметрию полушарий, что создает неограниченные возможности для прогресса не только в познавательной сфере, но и в жизнедеятельности в целом.

3. Индивидуальные характеристики преобладают над индивидными.

4. В процессе развития человека в отличие от животных преобладают социальные факторы, т. е. происходит социализация. Специфика соотношения биологического и социального в онтогенезе состоит в том, что природные возможности человека могут быть реализованы только в социальных условиях (общение, учеба, труд, спорт и т. д.). Так происходит социализация вторичных свойств индивида.

Итак, родился детеныш животного. Что происходит после рождения? Идет развертка биологической программы почти без индивидуальных различий, и в результате он готов к взрослой жизни. Правда, чем выше животное по эволюционной лестнице, тем длиннее этот путь; может быть, ему требуется некоторое обучение, но все же существует так называемый естественный путь его развития (т. е. почти точно известно, что из этого детеныша получится).

Совсем иначе выглядит этот процесс у новорожденного ребенка. Естественный путь развития он тоже проходит, но в сравнительно короткий срок, в основном в период младенчества, когда путем созревания наследственно заданных структур образуются механизмы всех форм психики в их элементарном виде. На этой базе в дальнейшем, на протяжении всей жизни, осуществляется социальное развитие психики, которое носит чрезвычайно многообразный характер. В результате одновременно имеют место и преобразования психических форм естественного развития, и эффекты социального воздействия (психические новообразования разной степени сложности).

Все это легко понять, если представить себе психику взрослого Маугли и взрослого горожанина.

2.3. Генетическое развитие психических функций

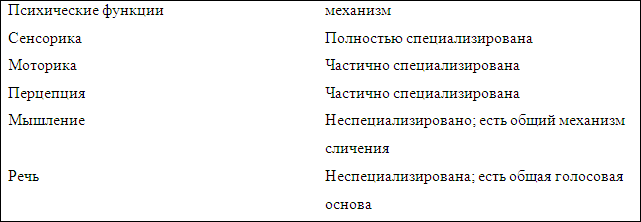

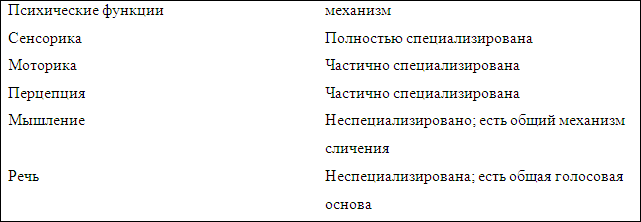

Человек рождается, имея готовыми к действию только 2 формы психики – сенсорику и моторику, причем в разной степени специализированные.

Максимально специализирована сенсорика—. человек рождается с полностью готовой сенсорной системой. Пример: у младенцев структура сенсорики такая же, как и у взрослых, дальше происходит только количественный рост ее показателей. С ростом ребенка до определенного возраста повышаются все чувствительности – острота зрения, вкус и т. д.

Развитие моторики заключается в построении новых систем движения на базе взаимодействия филогенетически заданных специализированных моторных актов и недифференцированных движений. Примеры: формирование питья из чашки на основе сосательного рефлекса, акта хватания – на основе ладонного рефлекса и т. д.

Развитие перцепции (восприятия целостного образа) тоже происходит на базе сочетания общих и специфических механизмов во взаимодействии сенсорики и моторики. У новорожденного существует генетически заданная реакция на цвет (красное – черное и т. д.), форму (отличает круг от квадрата и т. д.), движение. В настоящее время показано, что такие же генетические механизмы имеют место и у животных (в частности, они избирательно реагируют на прямые линии, на границу и т. д.). У ребенка также генетически задан общий механизм сличения объектов окружающей среды: новорожденный предпочитает движущиеся фигуры – неподвижным; центрированные комплексы – диффузным; сложные комплексы – простым; объемные – плоскостным и т. д.

На этой основе и развивается перцепция вместе с моторной активностью, причем не по пути прямого роста, а по пути системогенеза, когда одна система использует достижения другой, и происходит динамический синтез компонентов разных систем.

Естественно, что становление и перцепции, и сложных форм моторики основано не только на первичных сенсорно–моторных механизмах, но и на генетически ранней способности к запечатлению следов различного рода воздействий (своего рода память). Теперь должна быть понятна исключительная важность богатства предъявляемых стимулов и ситуаций для правильного развития перцепции. При их нехватке возникает характерный для домов ребенка госпитальный эффект, последствия которого неисправимы.

На основе перцепции формируется конечный продукт развития сенсомоторных схем – наглядно–действенное мышление (к концу первого года жизни). Оно проявляется в том, что годовалый ребенок решает различные задачи с использованием обходных путей и средств для достижения цели (например, огибает препятствие, поставленное между ним и игрушкой). Это происходит на базе генетически заданного механизма сличения (сравнения).

Пример: движущийся объект прячется за экран и через 1 с появляется – у младенца наблюдается небольшое изменение скорости сердцебиения. Такой же опыт, но объект изменился по форме – скорость сердцебиения изменяется значительно сильнее.

Имеется также генетически заданный путь развития речи (чего нет у животных). Младенец уже имеет первичную голосовую реакцию, т. е. существует определенная структура крика младенца, сходная с интонациями повествовательной речи взрослого. Другими словами, показана генетически заданная связь между зрением, слухом и речедвигательным анализатором.

Сведем все изложенное в таблицу 1. готовности к функционированию механизмов психической организации индивида к моменту рождения.

Таблица 1.

То есть чем проще функция, тем сильнее специализация ее механизмов; чем сложнее функция, тем более обобщенный характер имеет ее наследственная организация. У животных психические функции даны им при рождении и развертываются в свое время, а у человека они только заданы, т. е. не проявятся без определенных социальных условий и раньше определенного времени.

Развертка естественных функций происходит очень быстро (период новорожденности – до 1 месяца). Дальше требуется взаимодействие с взрослым как социализирующий момент.

Максимально специализирована сенсорика—. человек рождается с полностью готовой сенсорной системой. Пример: у младенцев структура сенсорики такая же, как и у взрослых, дальше происходит только количественный рост ее показателей. С ростом ребенка до определенного возраста повышаются все чувствительности – острота зрения, вкус и т. д.

Развитие моторики заключается в построении новых систем движения на базе взаимодействия филогенетически заданных специализированных моторных актов и недифференцированных движений. Примеры: формирование питья из чашки на основе сосательного рефлекса, акта хватания – на основе ладонного рефлекса и т. д.

Развитие перцепции (восприятия целостного образа) тоже происходит на базе сочетания общих и специфических механизмов во взаимодействии сенсорики и моторики. У новорожденного существует генетически заданная реакция на цвет (красное – черное и т. д.), форму (отличает круг от квадрата и т. д.), движение. В настоящее время показано, что такие же генетические механизмы имеют место и у животных (в частности, они избирательно реагируют на прямые линии, на границу и т. д.). У ребенка также генетически задан общий механизм сличения объектов окружающей среды: новорожденный предпочитает движущиеся фигуры – неподвижным; центрированные комплексы – диффузным; сложные комплексы – простым; объемные – плоскостным и т. д.

На этой основе и развивается перцепция вместе с моторной активностью, причем не по пути прямого роста, а по пути системогенеза, когда одна система использует достижения другой, и происходит динамический синтез компонентов разных систем.

Естественно, что становление и перцепции, и сложных форм моторики основано не только на первичных сенсорно–моторных механизмах, но и на генетически ранней способности к запечатлению следов различного рода воздействий (своего рода память). Теперь должна быть понятна исключительная важность богатства предъявляемых стимулов и ситуаций для правильного развития перцепции. При их нехватке возникает характерный для домов ребенка госпитальный эффект, последствия которого неисправимы.

На основе перцепции формируется конечный продукт развития сенсомоторных схем – наглядно–действенное мышление (к концу первого года жизни). Оно проявляется в том, что годовалый ребенок решает различные задачи с использованием обходных путей и средств для достижения цели (например, огибает препятствие, поставленное между ним и игрушкой). Это происходит на базе генетически заданного механизма сличения (сравнения).

Пример: движущийся объект прячется за экран и через 1 с появляется – у младенца наблюдается небольшое изменение скорости сердцебиения. Такой же опыт, но объект изменился по форме – скорость сердцебиения изменяется значительно сильнее.

Имеется также генетически заданный путь развития речи (чего нет у животных). Младенец уже имеет первичную голосовую реакцию, т. е. существует определенная структура крика младенца, сходная с интонациями повествовательной речи взрослого. Другими словами, показана генетически заданная связь между зрением, слухом и речедвигательным анализатором.

Сведем все изложенное в таблицу 1. готовности к функционированию механизмов психической организации индивида к моменту рождения.

Таблица 1.

То есть чем проще функция, тем сильнее специализация ее механизмов; чем сложнее функция, тем более обобщенный характер имеет ее наследственная организация. У животных психические функции даны им при рождении и развертываются в свое время, а у человека они только заданы, т. е. не проявятся без определенных социальных условий и раньше определенного времени.

Развертка естественных функций происходит очень быстро (период новорожденности – до 1 месяца). Дальше требуется взаимодействие с взрослым как социализирующий момент.

2.4. Факторы, детерминирующие психическое развитие человека

Можно выделить следующие характеристики этих факторов.

1. Их вероятностный характер.

2. Их поливариантное воздействие (т. е. любой фактор влияет на всю личность сразу).

3. Сильное влияние субъективных факторов при одном и том же воздействии.

4. Стимулирующие факторы должны ориентироваться на активные психические формы (мотивация, стимуляция и пр.).

Основные детерминанты воздействия

1. Общение (межличностные взаимодействия); другими словами, общение есть обязательное условие.

2. Процесс обучения.

3. Познавательная деятельность (развивается из ориентировочного рефлекса через внимание и т. д.).

4. Трудовая деятельность.

5. Игра.

В каждом возрасте существуют свои ведущие типы деятельности (они же являются определяющими факторами психического развития). В ранних периодах – это эмоциональное общение со взрослыми; в возрасте 1—7 лет – это игра; в школьном возрасте – это учение; дальше – это трудовая деятельность.

Рассмотрим роли отдельных детерминантов в развитии человека.

Эмоциональное общение

В период младенчества (с 1 месяца до 1 года) формируется психологическая готовность к социализации на основе развития структуры задатков. Формируются речевая коммуникация и почти все естественные формы психики (кроме представлений). Имеет место эмоциональная избирательность поведения, а также многообразные (жестикуляция, голосовые, двигательные и общеэмоциональные реакции) воздействия ребенка на взрослого.

Эмоциональное общение ребенка с взрослым – ведущая деятельность младенца. Эта деятельность трудна для ребенка, поэтому нельзя постоянно тискать младенца, таскать его на руках и требовать его внимания, как это часто делается.

Игра

Игра детей реализует потребности в образовании и т. д. Она соответствует системогенезу (в отличие от игр животных, где тренируются инстинкты).

Типы игр детей изменяются в порядке возрастания возраста.

1. Предметная (только манипуляция предметами).

2. Фабульная (со сценарием и предысторией).

3. Ролевая (в том числе в профессии).

4. Дидактическая (развитие отдельных функций – памяти, мышления и т. д.).

5. Театрализованная (используется в психотерапии, профессиональной деятельности).

Роль игры в развитии ребенка

1. Улучшаются память, внимание и т. д.

2. Развиваются высшие психические функции – он учится действовать в воображаемой ситуации, опираться на внутренние мотивы (а не на стимулы извне).

3. Происходит первичная социализация – в дошкольном возрасте складываются взаимоотношения детей в группе. Так, в возрасте 4—5 лет еще нет дифференциации в предпочтениях («с ним интересно играть»), а в 5—6 лет она возникает («он хорошо играет со всеми» и т. д.).

4. Формируются моральные качества (справедливость, самооценка, волевые, т. е. произвольные формы поведения и т. д.).

Основной мотив в игре – получение удовольствия (других положительных эмоций). Она ориентирована на процесс, а не на результат. Поэтому в 1–м классе один из компонентов включения в учебу – переориентирование ребенка на результат. В школе игровой мотив сохраняется, но отрицательно коррелирует с успехами в обучении и может даже блокировать позитивное отношение к труду. Таким образом, в дошкольном возрасте нужно параллельно формировать и мотив к учебе/труду.

Сформулируем основные элементы готовности ребенка к школе, принятые в России.

1. Развитие произвольного поведения.

2. Формирование ориентации на результат.

3. Формирование полезных навыков.

Отметим, что в американской школе в течение 1—3–го классов используются только игры, т. е. дети ведут себя спонтанно (хочу – сяду, хочу – лягу), и от них не ожидается волевая регуляция поведения. Это, конечно, комфортно, но формирует инфантилизм.

Игры взрослых, оставаясь игрой по форме, ориентированы на социально значимые цели, то есть не на процесс, а на результат. Поэтому в учебной деятельности игра обогащает учебный процесс, особенно в вероятностной ситуации. Пример: деловые игры (человек может использовать те пути поведения, которые наиболее адекватны его психике).

Учение – направленное воздействие, формирующее различные стороны личности. Учение создает социализацию личности (формирует ценностные ориентации, структуры социальных связей, самооценки и т. д.) и социализацию познавательного процесса (произвольное внимание, вербализации и т. д.).

Таким образом, в школьном возрасте должно не только произойти накопление знаний, но и сформироваться личностное самоопределение (ориентация, мотивация и т. д.).

Трудовая деятельность поддерживает все жизненные функции человека.

1. Их вероятностный характер.

2. Их поливариантное воздействие (т. е. любой фактор влияет на всю личность сразу).

3. Сильное влияние субъективных факторов при одном и том же воздействии.

4. Стимулирующие факторы должны ориентироваться на активные психические формы (мотивация, стимуляция и пр.).

Основные детерминанты воздействия

1. Общение (межличностные взаимодействия); другими словами, общение есть обязательное условие.

2. Процесс обучения.

3. Познавательная деятельность (развивается из ориентировочного рефлекса через внимание и т. д.).

4. Трудовая деятельность.

5. Игра.

В каждом возрасте существуют свои ведущие типы деятельности (они же являются определяющими факторами психического развития). В ранних периодах – это эмоциональное общение со взрослыми; в возрасте 1—7 лет – это игра; в школьном возрасте – это учение; дальше – это трудовая деятельность.

Рассмотрим роли отдельных детерминантов в развитии человека.

Эмоциональное общение

В период младенчества (с 1 месяца до 1 года) формируется психологическая готовность к социализации на основе развития структуры задатков. Формируются речевая коммуникация и почти все естественные формы психики (кроме представлений). Имеет место эмоциональная избирательность поведения, а также многообразные (жестикуляция, голосовые, двигательные и общеэмоциональные реакции) воздействия ребенка на взрослого.

Эмоциональное общение ребенка с взрослым – ведущая деятельность младенца. Эта деятельность трудна для ребенка, поэтому нельзя постоянно тискать младенца, таскать его на руках и требовать его внимания, как это часто делается.

Игра

Игра детей реализует потребности в образовании и т. д. Она соответствует системогенезу (в отличие от игр животных, где тренируются инстинкты).

Типы игр детей изменяются в порядке возрастания возраста.

1. Предметная (только манипуляция предметами).

2. Фабульная (со сценарием и предысторией).

3. Ролевая (в том числе в профессии).

4. Дидактическая (развитие отдельных функций – памяти, мышления и т. д.).

5. Театрализованная (используется в психотерапии, профессиональной деятельности).

Роль игры в развитии ребенка

1. Улучшаются память, внимание и т. д.

2. Развиваются высшие психические функции – он учится действовать в воображаемой ситуации, опираться на внутренние мотивы (а не на стимулы извне).

3. Происходит первичная социализация – в дошкольном возрасте складываются взаимоотношения детей в группе. Так, в возрасте 4—5 лет еще нет дифференциации в предпочтениях («с ним интересно играть»), а в 5—6 лет она возникает («он хорошо играет со всеми» и т. д.).

4. Формируются моральные качества (справедливость, самооценка, волевые, т. е. произвольные формы поведения и т. д.).

Основной мотив в игре – получение удовольствия (других положительных эмоций). Она ориентирована на процесс, а не на результат. Поэтому в 1–м классе один из компонентов включения в учебу – переориентирование ребенка на результат. В школе игровой мотив сохраняется, но отрицательно коррелирует с успехами в обучении и может даже блокировать позитивное отношение к труду. Таким образом, в дошкольном возрасте нужно параллельно формировать и мотив к учебе/труду.

Сформулируем основные элементы готовности ребенка к школе, принятые в России.

1. Развитие произвольного поведения.

2. Формирование ориентации на результат.

3. Формирование полезных навыков.

Отметим, что в американской школе в течение 1—3–го классов используются только игры, т. е. дети ведут себя спонтанно (хочу – сяду, хочу – лягу), и от них не ожидается волевая регуляция поведения. Это, конечно, комфортно, но формирует инфантилизм.

Игры взрослых, оставаясь игрой по форме, ориентированы на социально значимые цели, то есть не на процесс, а на результат. Поэтому в учебной деятельности игра обогащает учебный процесс, особенно в вероятностной ситуации. Пример: деловые игры (человек может использовать те пути поведения, которые наиболее адекватны его психике).

Учение – направленное воздействие, формирующее различные стороны личности. Учение создает социализацию личности (формирует ценностные ориентации, структуры социальных связей, самооценки и т. д.) и социализацию познавательного процесса (произвольное внимание, вербализации и т. д.).

Таким образом, в школьном возрасте должно не только произойти накопление знаний, но и сформироваться личностное самоопределение (ориентация, мотивация и т. д.).

Трудовая деятельность поддерживает все жизненные функции человека.

3. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ

3.1. Абстракт

Хронологический аспект возрастной психологии рассматривается в плане микрохронологии и в плане макрохронологии.

Микрохронология изучает возрастную динамику психических функций в отдельные отрезки жизни. Здесь выделяется два основных закона – закон неравномерности развития и закон гетерохронности.

Макрохронология изучает видовую и индивидуальную продолжительность жизни человека.

Особую проблему составляет периодизация жизненного цикла, так как трудно подобрать для нее всеобъемлющий критерий.

Хронологические характеристики развития личности в целом характеризуются следующими параметрами.

1. Темп (скорость развития данной характеристики).

2. Длительность (возрастных изменений данной характеристики на протяжении жизни человека).

3. Направленность (эволюция – развитие или инволюция – обратное развитие).

Кроме того, хронологический аспект возрастной психологии в свою очередь рассматривается как бы в двух планах – в плане микрохронологии и в плане макрохронологии.

Микрохронологический подход

Микрохронология изучает возрастную динамику отдельных психических функций в отдельные отрезки жизни.

Существует два основных закона микрохронологических изменений – закон неравномерности развития и закон гетерохронности.

Закон неравномерности развития – изменение отдельных психических функций имеет разные темпы как в период роста, так и в период старения.

До 6—7 лет имеет место ускорение развития всех функций.

В период 7—20 лет развитие идет с замедлением.

В 20 лет достигается оптимум в развитии сенсорных функций.

В период 20—50 лет идет ускоренное ухудшение сенсорики.

После 50 лет процесс старения сенсорных функций все более замедляется, т. е. то, что человек сохранил к 70 годам, практически уже не ухудшится до смерти.

Отдельно рассмотрим наиболее важные в социальном плане функции – зрительную и мнемическую.

Зрительная функция: для остроты зрения А = 4,3 года, для поля зрения А = 6,2 года; В статистически не выявлена; С = 79 лет.

Функция памяти носит колебательный характер; в период от 7 до 40 лет имеет место нерегулярное чередование моментов повышения и понижения продуктивности всех видов памяти; амплитуда этих колебаний максимальна в период 12—27 лет, затем снижается. При этом чем выше продуктивность данного вида памяти, тем больше ее колебания в ходе возрастной динамики.

Закон гетерохронности – разновременность прохождения основных стадий и внутренняя противоречивость соматического, полового и нервно–психического развития человека.

Гетерохронность развития существует как в раннем (детство), так и в позднем (старение) онтогенезе. Общая закономерность такова: развиваются те функции, которые имеют наибольшее значение в данный момент; это экономит суммарный запас энергии, отпущенный человеку на жизнь.

Выделяется внутрисистемная (внутрифункциональная) и межсистемная (межфункциональная) гетерохронность.

Пример внутрифункциональной гетерохронности – возрастное снижение чувствительности к восприятию цвета. Наиболее долго сохраняется восприятие среднего участка спектра (желто–зеленый), а также тренируемые функции (красный – у сталеваров; у пилотов вообще не падает).

Межсистемная гетерохронность проявляется в том, что разные системы формируются в разное время; при этом вначале формируются более старые в филогенетическом смысле образования.

Пример межсистемной гетерохронности

1. У ребенка эволюционно более старые области мозга (древний мозг, средний мозг) полностью сформированы к моменту рождения; в то же время лобная и теменная части мозга заканчивают формирование только к 2 годам.

2. Достижение различных видов зрелости: физиологическая – 16 лет (половое созревание); личностная – 18—22 года (окончание учебы); зрелость как субъекта деятельности – 34—40 лет.

По поводу развития всех психических функций в детском и подростковом возрастах будем говорить отдельно и подробно. Сейчас рассмотрим периоды ранней взрослости и взрослости/старения.

В ранней взрослости (18—21 год) имеет место разнонаправленность развития психических функций: повышается поле зрения, глазомер, пространственные представления, внимание, характеристики опознавания и распознавания; понижаются острота зрения, кратковременная память; стабильна наблюдательность.

В период старения гетерохронность выполняет компенсаторную функцию, способствуя сохранности одних функций за счет других, причем более всего сохраняются жизненно важные и тренируемые функции: словесно–логическая память (по сравнению с образной); все функции руки; речеслуховая и зрительная ориентации. В частности, у водителей транспорта все зрительно–пространственные функции как главные компоненты трудоспособности почти не меняются до старости.

Онтогенетическое развитие интеллекта во взрослом периоде носит противоречивый характер: невербальные характеристики (практический интеллект) постепенно снижаются после 30—35 лет; прогрессируют после 30—35 лет и достигают максимума после 40—45 лет. Вообще, вербально–логические функции, формируясь в раннем детстве, характеризуются наибольшей сохранностью и являются существенным фактором, противостоящим старению человека.

Пики максимальных достижений в развитии функций и свойств человека.

1. Сенсорное и сенсомоторное развитие – 18—25 лет.

2. Творческие и интеллектуальные достижения – 35 и 47 лет, в том числе в некоторых областях (наука, литература) – 40 и 55 лет.

3. Наиболее общие социальные достижения – 55—65 лет.

Что еще противодействует старению (затормаживает инволюцию психических функций).

1. Образование. В детстве и ранней взрослости эффективно моторное научение, а дальше – словесное.

2. Одаренность. У одаренных людей интеллектуальный прогресс имеет место более длительный период, инволюция наступает позже и протекает медленнее.

Таким образом, сочетание филогенеза (общей эволюции психических функций) и онтогенеза (совершенствование профессионально важных функций) может приводить к неожиданным результатам, изменяя филогенетические закономерности.

Макрохронологический подход

Изучает видовую и индивидуальную продолжительности жизни человека.

Продолжительность жизни как видовая характеристика

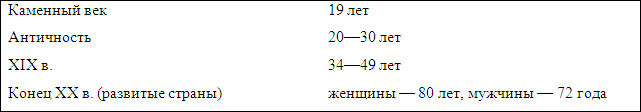

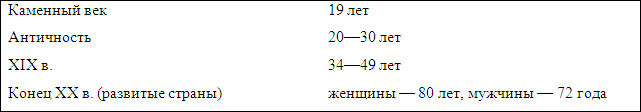

В табл.2. представлена средняя продолжительность жизни (СПЖ) в различные исторические эпохи.

Таблица 2.

Эти данные, имеющие очевидное экономическое объяснение, вполне справедливы и с точки зрения социобиологии. Развитие популяции человечества привело к удлинению периода взросления; следовательно, требуется рост СПЖ (для воспроизводства следующего поколения и создания хотя бы минимума условий для его существования).

С точки зрения физиологии эти данные также находят объяснение. Развитие организма начинается с первого деления оплодотворенного яйца. На 5–й день, к моменту имплантации яйца в стенку матки, маленький организм состоит уже из 128 клеток, к моменту рождения их 800 млрд, а в расцвете жизни, между 20 и 30 годами – около 50 трлн. Многие ученые поддерживают мнение, что число последовательных делений в потомстве одной клетки у человека на протяжении жизни ограничено полусотней. Учитывая ритм процессов деления, нужно полагать, что продолжительность жизни человека (за редким исключением) не может превышать 110 лет. По–видимому, если не будет сделано каких–либо сенсационных открытий, этот «потолок» вряд ли удастся превзойти.

Подчеркнем, что, если СПЖ за последние полвека увеличилась на 15—20 лет, это отнюдь не означает, что жизнь взрослого человека стала на 15—20 лет длиннее. На Западе человек, достигший сегодня возраста 60 лет, может надеяться прожить еще 17 лет, что есть всего на 1 год больше, чем это было 50 лет назад. Рост СПЖ главным образом связан со значительным падением детской смертности за счет массовых вакцинаций.

Пример: человек занимает некое среднее положение по СПЖ среди всех представителей живой природы: бактерия живет несколько минут, кипарис – до 10 000 лет, баобаб – до 5000 лет.

Индивидуальная продолжительность жизни

Индивидуальная продолжительность жизни (ИПЖ) зависит от ряда факторов.

1. Социально–экономические факторы (экономическое развитие государства, улучшение гигиенических условий, снижение детской смертности, достижения медицины). Так, в слаборазвитых странах ИПЖ составляет 32—45 лет; а в развитых странах – 68—73 года.

2. Экологические факторы (температура, воздушная среда и т. д.). Показано, что снижение температуры тела, т. е. жизнь в холоде, замедляет интенсивность и темп обменных процессов и тем самым замедляет старение. Так, у дрозофил при температуре 10? ИПЖ составляет 177,5 дня, а при температуре 30? – 15,2 дня. Аналогичные данные получены по мышам и крысам.

3. Уменьшение содержания кислорода в воздухе приводит к недоокислению многих веществ в организме (проблема свободных радикалов) и преждевременному старению. Вспомним, что большинство долгожителей живут в сельской местности.

4. Генетические факторы. Имеет место корреляция ИПЖ детей и родителей. Так, 86 % людей старше 90—100 лет имеет родителей–долгожителей; близнецы имеют примерно одинаковую ИПЖ; сердечно–сосудистые заболевания протекают легче, если родители – долгожители.

5. Половой диморфизм. У женщин выше надежность систем саморегуляции, поэтому ИПЖ женщин выше, чем у мужчин.

6. Гетерозис (смешение разных расовых групп). Дети от смешанных браков живут в среднем дольше.

7. Образ жизни (режим питания, двигательный режим, активность человека как личности и как субъекта деятельности). Получена высокая корреляция (0,8—0,9) между общей калорийностью пищи, интенсивностью белкового обмена и видовыми сроками жизни.

Пример: чем выше потребление белка на 1 ед. массы тела, тем ниже СПЖ. Ожирение на 25—34 % от нормы приводит к росту смертности на 41 %, при этом ИПЖ падает на 6—8 лет. Хроническое перенапряжение ЦНС уменьшает СПЖ. Также плохо действует и недонапряжение (это показано на крысах). Здесь очень хорошо подтверждается теория Селье о роли стресса, т. е. требуется оптимальный уровень нагрузок, в том числе эмоциональных.

8. Творческая активность. ИПЖ у выдающихся ученых и деятелей искусства на 3—3,5 года выше средневидовой. Лица творческих профессий меньше подвержены наиболее частой болезни старческого возраста – атеросклерозу сосудов головного мозга. Среди них крайне редки случаи старческой деменции (слабоумия), т. е. нет спада творческой активности до самого преклонного возраста. Таким образом, позднее завершение деятельности – один из главных факторов долголетия, ибо только в деятельности все основные ресурсы человека не только реализуются, но и воспроизводятся.

Микрохронология изучает возрастную динамику психических функций в отдельные отрезки жизни. Здесь выделяется два основных закона – закон неравномерности развития и закон гетерохронности.

Макрохронология изучает видовую и индивидуальную продолжительность жизни человека.

Особую проблему составляет периодизация жизненного цикла, так как трудно подобрать для нее всеобъемлющий критерий.

Хронологические характеристики развития личности в целом характеризуются следующими параметрами.

1. Темп (скорость развития данной характеристики).

2. Длительность (возрастных изменений данной характеристики на протяжении жизни человека).

3. Направленность (эволюция – развитие или инволюция – обратное развитие).

Кроме того, хронологический аспект возрастной психологии в свою очередь рассматривается как бы в двух планах – в плане микрохронологии и в плане макрохронологии.

Микрохронологический подход

Микрохронология изучает возрастную динамику отдельных психических функций в отдельные отрезки жизни.

Существует два основных закона микрохронологических изменений – закон неравномерности развития и закон гетерохронности.

Закон неравномерности развития – изменение отдельных психических функций имеет разные темпы как в период роста, так и в период старения.

До 6—7 лет имеет место ускорение развития всех функций.

В период 7—20 лет развитие идет с замедлением.

В 20 лет достигается оптимум в развитии сенсорных функций.

В период 20—50 лет идет ускоренное ухудшение сенсорики.

После 50 лет процесс старения сенсорных функций все более замедляется, т. е. то, что человек сохранил к 70 годам, практически уже не ухудшится до смерти.

Отдельно рассмотрим наиболее важные в социальном плане функции – зрительную и мнемическую.

Зрительная функция: для остроты зрения А = 4,3 года, для поля зрения А = 6,2 года; В статистически не выявлена; С = 79 лет.

Функция памяти носит колебательный характер; в период от 7 до 40 лет имеет место нерегулярное чередование моментов повышения и понижения продуктивности всех видов памяти; амплитуда этих колебаний максимальна в период 12—27 лет, затем снижается. При этом чем выше продуктивность данного вида памяти, тем больше ее колебания в ходе возрастной динамики.

Закон гетерохронности – разновременность прохождения основных стадий и внутренняя противоречивость соматического, полового и нервно–психического развития человека.

Гетерохронность развития существует как в раннем (детство), так и в позднем (старение) онтогенезе. Общая закономерность такова: развиваются те функции, которые имеют наибольшее значение в данный момент; это экономит суммарный запас энергии, отпущенный человеку на жизнь.

Выделяется внутрисистемная (внутрифункциональная) и межсистемная (межфункциональная) гетерохронность.

Пример внутрифункциональной гетерохронности – возрастное снижение чувствительности к восприятию цвета. Наиболее долго сохраняется восприятие среднего участка спектра (желто–зеленый), а также тренируемые функции (красный – у сталеваров; у пилотов вообще не падает).

Межсистемная гетерохронность проявляется в том, что разные системы формируются в разное время; при этом вначале формируются более старые в филогенетическом смысле образования.

Пример межсистемной гетерохронности

1. У ребенка эволюционно более старые области мозга (древний мозг, средний мозг) полностью сформированы к моменту рождения; в то же время лобная и теменная части мозга заканчивают формирование только к 2 годам.

2. Достижение различных видов зрелости: физиологическая – 16 лет (половое созревание); личностная – 18—22 года (окончание учебы); зрелость как субъекта деятельности – 34—40 лет.

По поводу развития всех психических функций в детском и подростковом возрастах будем говорить отдельно и подробно. Сейчас рассмотрим периоды ранней взрослости и взрослости/старения.

В ранней взрослости (18—21 год) имеет место разнонаправленность развития психических функций: повышается поле зрения, глазомер, пространственные представления, внимание, характеристики опознавания и распознавания; понижаются острота зрения, кратковременная память; стабильна наблюдательность.

В период старения гетерохронность выполняет компенсаторную функцию, способствуя сохранности одних функций за счет других, причем более всего сохраняются жизненно важные и тренируемые функции: словесно–логическая память (по сравнению с образной); все функции руки; речеслуховая и зрительная ориентации. В частности, у водителей транспорта все зрительно–пространственные функции как главные компоненты трудоспособности почти не меняются до старости.

Онтогенетическое развитие интеллекта во взрослом периоде носит противоречивый характер: невербальные характеристики (практический интеллект) постепенно снижаются после 30—35 лет; прогрессируют после 30—35 лет и достигают максимума после 40—45 лет. Вообще, вербально–логические функции, формируясь в раннем детстве, характеризуются наибольшей сохранностью и являются существенным фактором, противостоящим старению человека.

Пики максимальных достижений в развитии функций и свойств человека.

1. Сенсорное и сенсомоторное развитие – 18—25 лет.

2. Творческие и интеллектуальные достижения – 35 и 47 лет, в том числе в некоторых областях (наука, литература) – 40 и 55 лет.

3. Наиболее общие социальные достижения – 55—65 лет.

Что еще противодействует старению (затормаживает инволюцию психических функций).

1. Образование. В детстве и ранней взрослости эффективно моторное научение, а дальше – словесное.

2. Одаренность. У одаренных людей интеллектуальный прогресс имеет место более длительный период, инволюция наступает позже и протекает медленнее.

Таким образом, сочетание филогенеза (общей эволюции психических функций) и онтогенеза (совершенствование профессионально важных функций) может приводить к неожиданным результатам, изменяя филогенетические закономерности.

Макрохронологический подход

Изучает видовую и индивидуальную продолжительности жизни человека.

Продолжительность жизни как видовая характеристика

В табл.2. представлена средняя продолжительность жизни (СПЖ) в различные исторические эпохи.

Таблица 2.

Эти данные, имеющие очевидное экономическое объяснение, вполне справедливы и с точки зрения социобиологии. Развитие популяции человечества привело к удлинению периода взросления; следовательно, требуется рост СПЖ (для воспроизводства следующего поколения и создания хотя бы минимума условий для его существования).

С точки зрения физиологии эти данные также находят объяснение. Развитие организма начинается с первого деления оплодотворенного яйца. На 5–й день, к моменту имплантации яйца в стенку матки, маленький организм состоит уже из 128 клеток, к моменту рождения их 800 млрд, а в расцвете жизни, между 20 и 30 годами – около 50 трлн. Многие ученые поддерживают мнение, что число последовательных делений в потомстве одной клетки у человека на протяжении жизни ограничено полусотней. Учитывая ритм процессов деления, нужно полагать, что продолжительность жизни человека (за редким исключением) не может превышать 110 лет. По–видимому, если не будет сделано каких–либо сенсационных открытий, этот «потолок» вряд ли удастся превзойти.

Подчеркнем, что, если СПЖ за последние полвека увеличилась на 15—20 лет, это отнюдь не означает, что жизнь взрослого человека стала на 15—20 лет длиннее. На Западе человек, достигший сегодня возраста 60 лет, может надеяться прожить еще 17 лет, что есть всего на 1 год больше, чем это было 50 лет назад. Рост СПЖ главным образом связан со значительным падением детской смертности за счет массовых вакцинаций.

Пример: человек занимает некое среднее положение по СПЖ среди всех представителей живой природы: бактерия живет несколько минут, кипарис – до 10 000 лет, баобаб – до 5000 лет.

Индивидуальная продолжительность жизни

Индивидуальная продолжительность жизни (ИПЖ) зависит от ряда факторов.

1. Социально–экономические факторы (экономическое развитие государства, улучшение гигиенических условий, снижение детской смертности, достижения медицины). Так, в слаборазвитых странах ИПЖ составляет 32—45 лет; а в развитых странах – 68—73 года.

2. Экологические факторы (температура, воздушная среда и т. д.). Показано, что снижение температуры тела, т. е. жизнь в холоде, замедляет интенсивность и темп обменных процессов и тем самым замедляет старение. Так, у дрозофил при температуре 10? ИПЖ составляет 177,5 дня, а при температуре 30? – 15,2 дня. Аналогичные данные получены по мышам и крысам.

3. Уменьшение содержания кислорода в воздухе приводит к недоокислению многих веществ в организме (проблема свободных радикалов) и преждевременному старению. Вспомним, что большинство долгожителей живут в сельской местности.

4. Генетические факторы. Имеет место корреляция ИПЖ детей и родителей. Так, 86 % людей старше 90—100 лет имеет родителей–долгожителей; близнецы имеют примерно одинаковую ИПЖ; сердечно–сосудистые заболевания протекают легче, если родители – долгожители.

5. Половой диморфизм. У женщин выше надежность систем саморегуляции, поэтому ИПЖ женщин выше, чем у мужчин.

6. Гетерозис (смешение разных расовых групп). Дети от смешанных браков живут в среднем дольше.

7. Образ жизни (режим питания, двигательный режим, активность человека как личности и как субъекта деятельности). Получена высокая корреляция (0,8—0,9) между общей калорийностью пищи, интенсивностью белкового обмена и видовыми сроками жизни.

Пример: чем выше потребление белка на 1 ед. массы тела, тем ниже СПЖ. Ожирение на 25—34 % от нормы приводит к росту смертности на 41 %, при этом ИПЖ падает на 6—8 лет. Хроническое перенапряжение ЦНС уменьшает СПЖ. Также плохо действует и недонапряжение (это показано на крысах). Здесь очень хорошо подтверждается теория Селье о роли стресса, т. е. требуется оптимальный уровень нагрузок, в том числе эмоциональных.

8. Творческая активность. ИПЖ у выдающихся ученых и деятелей искусства на 3—3,5 года выше средневидовой. Лица творческих профессий меньше подвержены наиболее частой болезни старческого возраста – атеросклерозу сосудов головного мозга. Среди них крайне редки случаи старческой деменции (слабоумия), т. е. нет спада творческой активности до самого преклонного возраста. Таким образом, позднее завершение деятельности – один из главных факторов долголетия, ибо только в деятельности все основные ресурсы человека не только реализуются, но и воспроизводятся.

3.2. Видовые изменения временной структуры продолжительности жизни

В основном это такие явления, как акселерация и ретардация.

Акселерация – ускорение развития (в основном физического) в раннем онтогенезе, начиная с периода новорожденности.

Пример: удвоение веса новорожденных 100 лет назад достигалось к 6 месяцам, а сегодня – к 4,5 месяцам; начало полового созревания – в 17 и 13 лет соответственно. То же относится и к психическим функциям. Так, показано, что дети независимо от форм и методов обучения в 1960–х гг. читали быстрее, чем в 1920–х. Есть и отрицательные проявления акселерации. Например, у молодежи 90–х гг. ХХ в. выявлено возрастание интеллектуальности и снижение фантазии.

Ретардация – замедление процессов старения. В результате расширяется период акме (наиболее продуктивной жизни).

Выделим общие закономерности макрохронологического аспекта возрастной психологии:

1) усиление влияния социальных условий по отношению к генетическим факторам;

2) рост роли онтогенеза по отношению к филогенезу.

Периодизация жизненного цикла составляет особую проблему, так как трудно подобрать для нее всеобъемлющий критерий.

В педиатрии периодизация проводится в основном по физиологическим показателям.

1. Внутриутробный период.

2. Период новорожденности.

3. Период вскармливания грудью.

4. Период молочных зубов.

5. Период отрочества.

6. Период полового созревания, т. е. здесь психологические критерии практически не учтены.

В России используется периодизация ЮНЕСКО, основанная на социальных факторах, но учитывающая и психологические факторы, особенно на начальных стадиях.

1. Новорожденный (0—1 месяц).

2. Младенчество (1 месяц—1 год).

3. Преддошкольный возраст (1—3 года).

4. Дошкольный возраст (3—7 лет).

5. Младший школьный возраст (7—10…11).

6. Подросток(10…11—13…14).

7. Старший школьный возраст (13…14—16…17).

8. Юность (16…17—19…20).

9. Ранняя зрелость (20—35 лет).

10. Средняя зрелость(35—45 лет).

11. Поздняя зрелость (45—55…65 лет).

12. Пенсионный возраст (свыше 60 лет).

Как видно, приведенные классификации не включают в себя содержательного истолкования тех или иных периодов жизненного цикла, хотя и приняты в качестве официального документа (как классификация ЮНЕСКО). Теперь рассмотрим периодизацию жизненного цикла по Ж. Годфруа, которая является как бы сводкой уже рассмотренных периодизаций и в то же время соотносит определенный период жизни с главным в определенном смысле процессом этого периода.

Годфруа делит всю жизнь на 4 этапа.

1. Пренатальный период (развитие плода от зачатия до момента рождения).

2. Детство.

3. Отрочество.

4. Зрелость.

Детство, по Годфруа, включает в себя три стадии.

1. Первое детство начинается с появления ребенка на свет и продолжается 3 года. Это период развития функциональной независимости (сидит, стоит) и речи.

2. Второе детство охватывает период от 3 до 6 лет и характеризуется развитием личности ребенка и когнитивных процессов.

3. Третье детство продолжается с 6 до 12 лет, т. е. соответствует школьному возрасту и включению ребенка в социальную группу.

Детство заканчивается с началом полового созревания.

Отрочество, по Годфруа, подразделяется на 2 периода.

Акселерация – ускорение развития (в основном физического) в раннем онтогенезе, начиная с периода новорожденности.

Пример: удвоение веса новорожденных 100 лет назад достигалось к 6 месяцам, а сегодня – к 4,5 месяцам; начало полового созревания – в 17 и 13 лет соответственно. То же относится и к психическим функциям. Так, показано, что дети независимо от форм и методов обучения в 1960–х гг. читали быстрее, чем в 1920–х. Есть и отрицательные проявления акселерации. Например, у молодежи 90–х гг. ХХ в. выявлено возрастание интеллектуальности и снижение фантазии.

Ретардация – замедление процессов старения. В результате расширяется период акме (наиболее продуктивной жизни).

Выделим общие закономерности макрохронологического аспекта возрастной психологии:

1) усиление влияния социальных условий по отношению к генетическим факторам;

2) рост роли онтогенеза по отношению к филогенезу.

Периодизация жизненного цикла составляет особую проблему, так как трудно подобрать для нее всеобъемлющий критерий.

В педиатрии периодизация проводится в основном по физиологическим показателям.

1. Внутриутробный период.

2. Период новорожденности.

3. Период вскармливания грудью.

4. Период молочных зубов.

5. Период отрочества.

6. Период полового созревания, т. е. здесь психологические критерии практически не учтены.

В России используется периодизация ЮНЕСКО, основанная на социальных факторах, но учитывающая и психологические факторы, особенно на начальных стадиях.

1. Новорожденный (0—1 месяц).

2. Младенчество (1 месяц—1 год).

3. Преддошкольный возраст (1—3 года).

4. Дошкольный возраст (3—7 лет).

5. Младший школьный возраст (7—10…11).

6. Подросток(10…11—13…14).

7. Старший школьный возраст (13…14—16…17).

8. Юность (16…17—19…20).

9. Ранняя зрелость (20—35 лет).

10. Средняя зрелость(35—45 лет).

11. Поздняя зрелость (45—55…65 лет).

12. Пенсионный возраст (свыше 60 лет).

Как видно, приведенные классификации не включают в себя содержательного истолкования тех или иных периодов жизненного цикла, хотя и приняты в качестве официального документа (как классификация ЮНЕСКО). Теперь рассмотрим периодизацию жизненного цикла по Ж. Годфруа, которая является как бы сводкой уже рассмотренных периодизаций и в то же время соотносит определенный период жизни с главным в определенном смысле процессом этого периода.

Годфруа делит всю жизнь на 4 этапа.

1. Пренатальный период (развитие плода от зачатия до момента рождения).

2. Детство.

3. Отрочество.

4. Зрелость.

Детство, по Годфруа, включает в себя три стадии.

1. Первое детство начинается с появления ребенка на свет и продолжается 3 года. Это период развития функциональной независимости (сидит, стоит) и речи.

2. Второе детство охватывает период от 3 до 6 лет и характеризуется развитием личности ребенка и когнитивных процессов.

3. Третье детство продолжается с 6 до 12 лет, т. е. соответствует школьному возрасту и включению ребенка в социальную группу.

Детство заканчивается с началом полового созревания.

Отрочество, по Годфруа, подразделяется на 2 периода.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента