Страница:

Называние предметов, явлений, их словесное определение и описание, высказывания ребенка о том, что и как он рисует, лепит; рассказ о созданном изображении, его оценка; умение его охарактеризовать, сказать, что получилось и что не получилось и почему, развивает речь детей и способствует более глубокому осмыслению процесса изображения. Исследование Э. В. Никитиной убедительно доказало, что у детей в процессе наблюдения и изображения природы можно сформировать эстетические суждения[10]. Таким образом, речь и процесс изображения взаимосвязаны и взаимообогащают друг друга, способствуя развитию мышления.

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией способствуют решению ряда задач подготовки детей к школе. Специалисты выделяют несколько направлений, по которым осуществляется подготовка детей к школе: всестороннее развитие личности ребенка, его психологическая и специальная подготовка. Как подчеркивал известный психолог А. В. Запорожец, основу подготовленности к школе составляет всестороннее развитие ребенка (умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое), осуществляемое в детском саду. Психологическая подготовка заключается в том, что в детском саду детей учат заниматься, подчиняя свои действия задачам занятия; формируют умение целенаправленно заниматься, слушать воспитателя, выполнять поставленные задачи, готовиться к занятию в соответствии с поставленными задачами, общаться друг с другом и со взрослыми.

Исследования психологов показывают, что большое значение для овладения деятельностью учения – и не только в начальной, но и в средней школе, даже в старших классах – имеет сформированность у детей образных представлений, которые, по мнению психологов, наиболее успешно формируются в процессе изобразительной деятельности и конструирования. Ученые советуют учителям начальных классов, в случае если у кого-то из детей не сформированы образные представления, давать им задания на дом: что-то нарисовать, построить из конструктора; при определении заданий следует руководствоваться «Программой воспитания и обучения в детском саду».

Подготовка детей к школе осуществляется и тогда, когда в процессе художественно-творческой деятельности формируются компоненты деятельности учебной. По концепции Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова учебная деятельность включает четыре компонента.

• Учебная задача, умение понять ее, принять и выполнить (во всех видах художественной деятельности: в музыкальной – пропеть музыкальную фразу, песню, прохлопать ритмический рисунок, воспроизвести движение танца, исполнить мелодию на музыкальных инструментах и т. п.; в изобразительной – создать изображение, передав основные свойства, образ предмета, явления и т. д.).

• Овладение способами решения учебной задачи в художественных деятельностях – это усвоение средств и способов создания образа. Способы создания образа предмета и явления специфичны для каждого вида художественной деятельности, но без овладения ими ребенок оказывается бессильным в передаче впечатлений от окружающего его мира и возникших у него на этой основе замыслов. Это вызывает отрицательные эмоции, он теряет интерес к художественной деятельности и отказывается ею заниматься. Овладение способами деятельности происходит в процессе обучения под руководством взрослого.

БЕЛОЧКА. Наташа Н. (подготовительная группа)

БЕЛОЧКА. Наташа Н. (подготовительная группа)

ЦЫПЛЕНОК. Маша С. (подготовительная группа)

ЦЫПЛЕНОК. Маша С. (подготовительная группа)

СОБАЧКА. Леша М. (подготовительная группа)

СОБАЧКА. Леша М. (подготовительная группа)

ДВОРЕЦ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ. Маша Б. (подготовительная группа)

ДВОРЕЦ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ. Маша Б. (подготовительная группа)

ЖИРАФ. Олеся Н. (старшая группа)

ЖИРАФ. Олеся Н. (старшая группа)

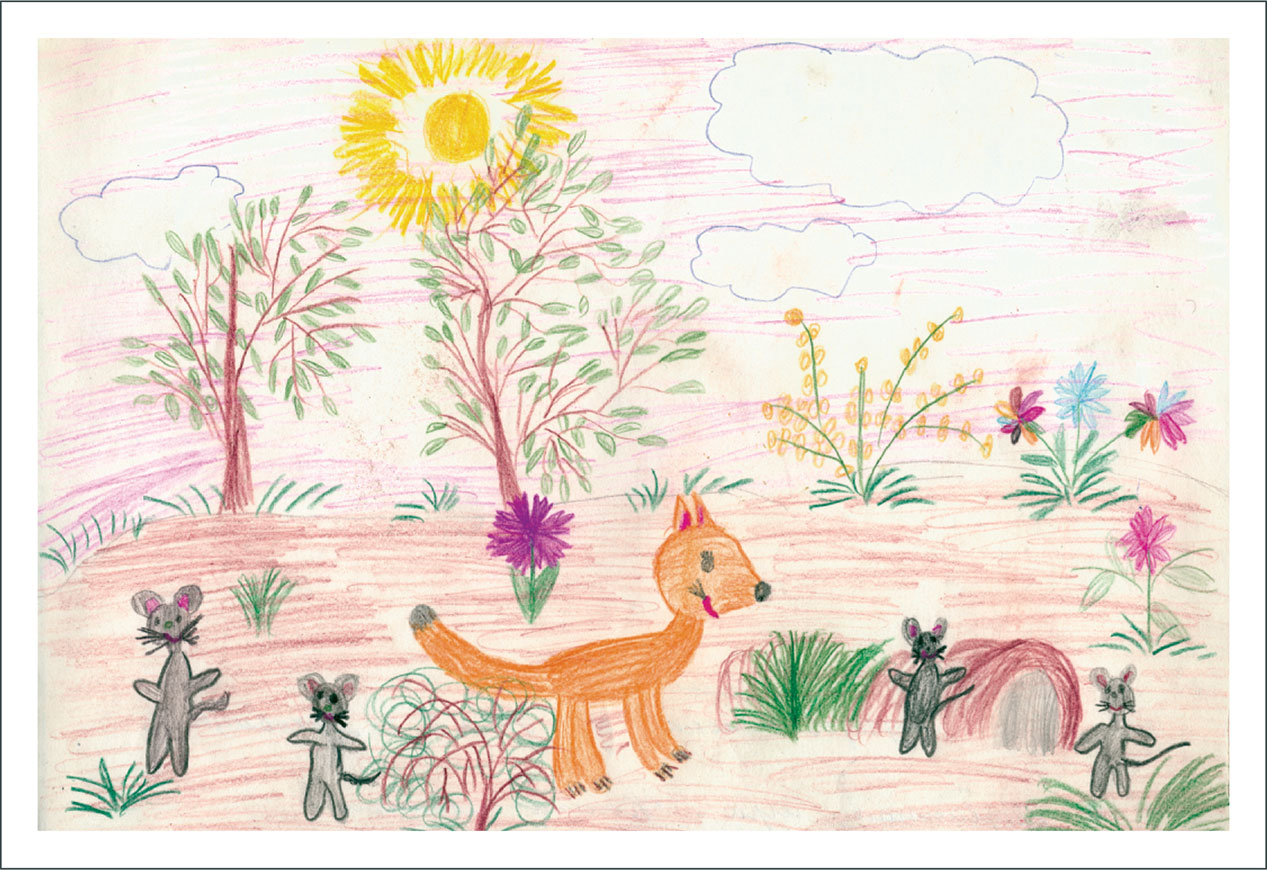

КОШКИ-МЫШКИ. Настя К. (подготовительная группа)

КОШКИ-МЫШКИ. Настя К. (подготовительная группа)

ЦВЕТОЧНАЯ СТРАНА. ЧЕЛОВЕЧЕК. Игорь Г. (старшая группа)

ЦВЕТОЧНАЯ СТРАНА. ЧЕЛОВЕЧЕК. Игорь Г. (старшая группа)

КАК МЫ ИГРАЕМ В ВОСПИТАТЕЛЯ. Андрей П. (подготовительная группа)

КАК МЫ ИГРАЕМ В ВОСПИТАТЕЛЯ. Андрей П. (подготовительная группа)

ЧЕБУРАШКА Настя Ш. (старшая группа)

ЧЕБУРАШКА Настя Ш. (старшая группа)

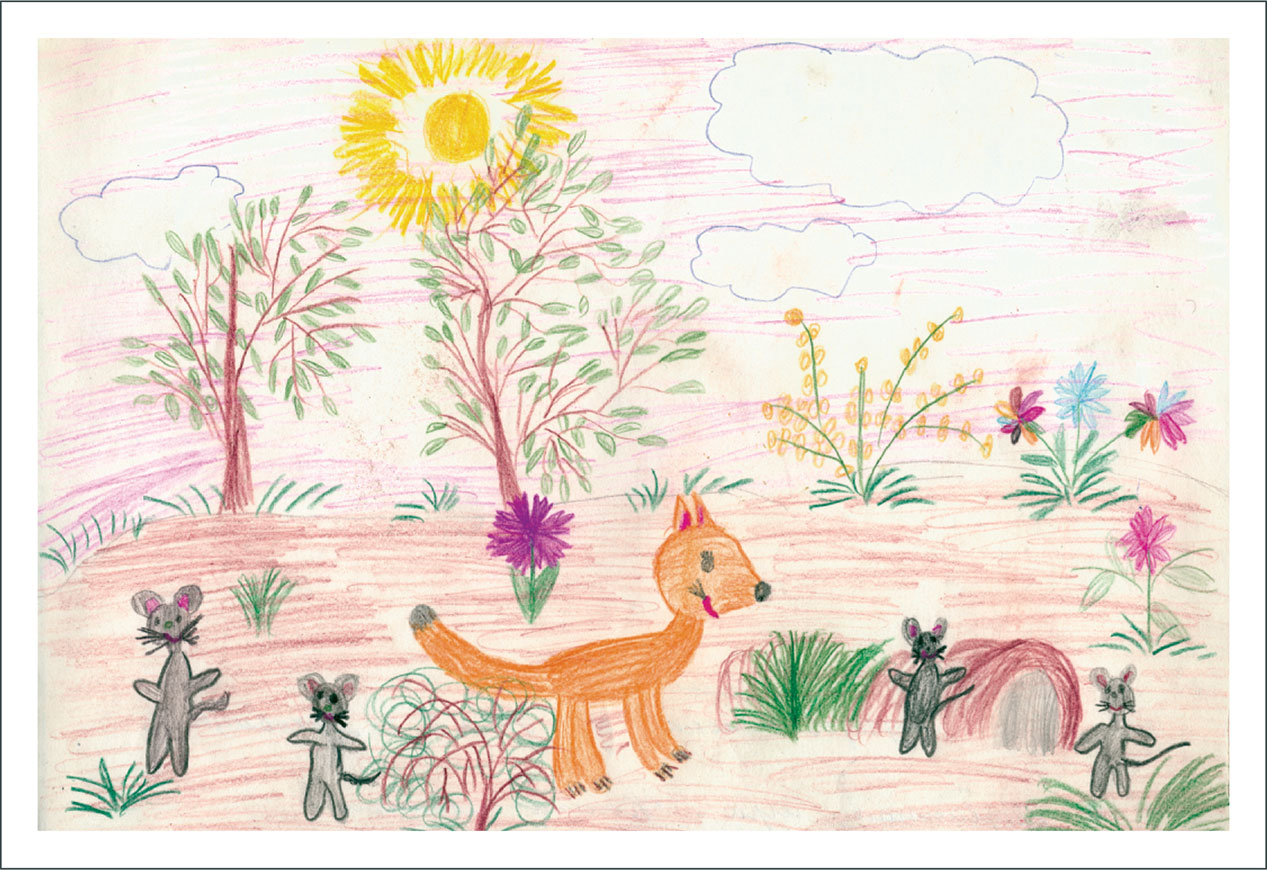

НА ПОЛЯНКЕ. Юля З. (Старшая группа)

НА ПОЛЯНКЕ. Юля З. (Старшая группа)

ОСЛИК. Юля С. (подготовительная группа)

ОСЛИК. Юля С. (подготовительная группа)

СОБАКА. Оля И. (старшая группа)

СОБАКА. Оля И. (старшая группа)

ЦВЕТОЧНАЯ СТРАНА. ШТАНГИСТ. Даша Х. (старшая группа)

ЦВЕТОЧНАЯ СТРАНА. ШТАНГИСТ. Даша Х. (старшая группа)

СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР. Маша Л. (старшая группа)

СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР. Маша Л. (старшая группа)

ЭТО ВСЕ КРУЖОК. Люда Е. (подготовительная группа)

ЭТО ВСЕ КРУЖОК. Люда Е. (подготовительная группа)

ЛЯГУШКИ И ЦАПЛЯ. Катя Ч. (подготовительная группа)

ЛЯГУШКИ И ЦАПЛЯ. Катя Ч. (подготовительная группа)

• Формирование действий контроля. Создавая образ предмета или явления в рисунке или лепке, ребенок контролирует свои действия и их результаты и оценивает их. Исследование Т. Н. Дороновой позволило определить, что в процессе обучения изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада можно сформировать у детей действия контроля трех видов: контроль в процессе создания изображения (контроль за способами действия), контроль по результату и контроль предвосхищающий (на основе создания образа будущего изображения). Последний – наиболее трудный вид контроля. Исследование показало, что сформировать действия контроля можно постепенно, вначале показывая детям, как осуществить их, а затем лишь обращая внимание на необходимость контролировать процесс изображения. Это подводит детей к самостоятельному использованию действий контроля. Применение этих действий не противоречит образно-творческому характеру изобразительной деятельности, способствует совершенствованию создаваемых изображений, углублению их образно-выразительного решения, повышению качества изображения в целом. Это вызывает у детей чувство удовлетворения, повышает интерес к деятельности, стремление выполнить работу как можно лучше. Вместе с тем они приобретают необходимые для обучения в школе умения.

• Формирование действий оценки. В процессе обучения той или иной художественной деятельности у детей формируется потребность в оценке созданного ими образа. Сначала такую оценку ребенок слышит от педагога. Эта оценка определяется учебной задачей, индивидуальными особенностями ребенка, спецификой художественной деятельности. Постепенно к оценке работы (его собственной и работ сверстников) следует привлекать и ребенка. Так он будет овладевать действиями оценки. Оценивая свою работу в процессе ее создания и по завершении, ребенок может ее усовершенствовать: уточнить, дополнить созданный образ, подчеркнуть его отдельные стороны. Овладение действиями оценки необходимо прежде всего для совершенствования самой художественной деятельности, через испытание ребенком удовольствия от созданного им «получившегося» изображения, формирования положительного эмоционального отношения к деятельности. Вместе с тем у детей формируется такой важный для успешного обучения в школе компонент учебной деятельности, как действия оценки.

Предметная подготовка детей к школе, осуществляемая в процессе изобразительной деятельности, заключается в том, что они овладевают разнообразными художественно-творческими деятельностями (изобразительной, музыкальной, художественно-речевой), приобретая знания о произведениях изобразительного, музыкального искусства, детской литературы, и таким образом подготавливаются и психологически, и содержательно к овладению учебными предметами в начальной школе (музыка, изобразительное искусство, чтение, в том числе и внеклассное, природоведение и др.). Мы увидели, что дети, поступившие в школу из детского сада № 1350, где нами осуществлялась работа по преемственности, чувствовали себя увереннее по сравнению с другими ребятами, уроки изобразительного искусства доставляли им удовольствие. Они всегда лучше других справлялись с любым заданием, свободно решали творческие задачи. Кроме того, дети приобрели знания, умения, навыки, позволяющие им активно включаться в общую жизнь класса, школы (подготовка разнообразных фотомонтажей, классных газет, альманахов, выставок, участие в художественной самодеятельности, подготовке классных и школьных вечеров).

В процессе предметной подготовки на занятиях рисованием, лепкой, аппликацией у детей развивается мелкая мускулатура рук, координация движений руки и глаза, ручная умелость; это облегчает в дальнейшем овладение письмом в школе.

Итак, в процессе изобразительной деятельности в детском саду осуществляется всестороннее воспитание и психологическая подготовка детей к школе. Но особое значение имеет эта деятельность для эстетического воспитания. Изобразительная деятельность – один из путей воспитания у детей чувства прекрасного; умения замечать красивое в явлениях природы, жизни общества, в произведениях искусства (в живописи, графике, скульптуре, произведениях декоративного искусства); формирования потребности отразить увиденное в рисунке, лепке, аппликации.

В процессе изобразительной деятельности при условии ее оптимальной организации и эффективного осуществления у детей закладывается интерес к художественно-творческой деятельности, на основе которого впоследствии будет формироваться художественная культура человека. Разумеется, изобразительная деятельность является лишь одним из средств эстетического воспитания, и осуществление полноценного воспитания возможно лишь при комплексном характере эстетических воздействий на человека. Но для того, чтобы это стало возможным, необходимо совершенствовать все средства эстетического воспитания, в том числе и изобразительной деятельности, интерес к которой возникает в раннем возрасте, проходит через все дошкольное детство и часто продолжает развиваться и углубляться в последующие годы.

Следует помнить, что решение задач всестороннего воспитания и развития детей в процессе изобразительной деятельности происходит не само по себе, стихийно, а при условии, что педагог будет постоянно помнить об этом и направлять свою деятельность на их решение. Б. М. Теплов, изучавший психологические вопросы художественного воспитания, писал: «Нужно стремиться к тому, чтобы каждый работник в области художественного воспитания смотрел на себя, прежде всего, как на педагога, решающего общепедагогическую задачу, и, с другой стороны, чтобы наша педагогика видела в художественном воспитании свою собственную, кровную, органическую задачу»[11].

Учитывая большое значение изобразительной деятельности во всестороннем воспитании и развитии детей, очень важно не только включать все виды этой деятельности (рисование, лепка, аппликация, изобразительное искусство) в содержание образования, но и осуществлять преемственность всех этапов обучения.

В данном методическом пособии в качестве примеров приводятся рисунки воспитанников детских садов г. Москвы и Московской области.

Первая младшая группа

Рисование

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией способствуют решению ряда задач подготовки детей к школе. Специалисты выделяют несколько направлений, по которым осуществляется подготовка детей к школе: всестороннее развитие личности ребенка, его психологическая и специальная подготовка. Как подчеркивал известный психолог А. В. Запорожец, основу подготовленности к школе составляет всестороннее развитие ребенка (умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое), осуществляемое в детском саду. Психологическая подготовка заключается в том, что в детском саду детей учат заниматься, подчиняя свои действия задачам занятия; формируют умение целенаправленно заниматься, слушать воспитателя, выполнять поставленные задачи, готовиться к занятию в соответствии с поставленными задачами, общаться друг с другом и со взрослыми.

Исследования психологов показывают, что большое значение для овладения деятельностью учения – и не только в начальной, но и в средней школе, даже в старших классах – имеет сформированность у детей образных представлений, которые, по мнению психологов, наиболее успешно формируются в процессе изобразительной деятельности и конструирования. Ученые советуют учителям начальных классов, в случае если у кого-то из детей не сформированы образные представления, давать им задания на дом: что-то нарисовать, построить из конструктора; при определении заданий следует руководствоваться «Программой воспитания и обучения в детском саду».

Подготовка детей к школе осуществляется и тогда, когда в процессе художественно-творческой деятельности формируются компоненты деятельности учебной. По концепции Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова учебная деятельность включает четыре компонента.

• Учебная задача, умение понять ее, принять и выполнить (во всех видах художественной деятельности: в музыкальной – пропеть музыкальную фразу, песню, прохлопать ритмический рисунок, воспроизвести движение танца, исполнить мелодию на музыкальных инструментах и т. п.; в изобразительной – создать изображение, передав основные свойства, образ предмета, явления и т. д.).

• Овладение способами решения учебной задачи в художественных деятельностях – это усвоение средств и способов создания образа. Способы создания образа предмета и явления специфичны для каждого вида художественной деятельности, но без овладения ими ребенок оказывается бессильным в передаче впечатлений от окружающего его мира и возникших у него на этой основе замыслов. Это вызывает отрицательные эмоции, он теряет интерес к художественной деятельности и отказывается ею заниматься. Овладение способами деятельности происходит в процессе обучения под руководством взрослого.

• Формирование действий контроля. Создавая образ предмета или явления в рисунке или лепке, ребенок контролирует свои действия и их результаты и оценивает их. Исследование Т. Н. Дороновой позволило определить, что в процессе обучения изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада можно сформировать у детей действия контроля трех видов: контроль в процессе создания изображения (контроль за способами действия), контроль по результату и контроль предвосхищающий (на основе создания образа будущего изображения). Последний – наиболее трудный вид контроля. Исследование показало, что сформировать действия контроля можно постепенно, вначале показывая детям, как осуществить их, а затем лишь обращая внимание на необходимость контролировать процесс изображения. Это подводит детей к самостоятельному использованию действий контроля. Применение этих действий не противоречит образно-творческому характеру изобразительной деятельности, способствует совершенствованию создаваемых изображений, углублению их образно-выразительного решения, повышению качества изображения в целом. Это вызывает у детей чувство удовлетворения, повышает интерес к деятельности, стремление выполнить работу как можно лучше. Вместе с тем они приобретают необходимые для обучения в школе умения.

• Формирование действий оценки. В процессе обучения той или иной художественной деятельности у детей формируется потребность в оценке созданного ими образа. Сначала такую оценку ребенок слышит от педагога. Эта оценка определяется учебной задачей, индивидуальными особенностями ребенка, спецификой художественной деятельности. Постепенно к оценке работы (его собственной и работ сверстников) следует привлекать и ребенка. Так он будет овладевать действиями оценки. Оценивая свою работу в процессе ее создания и по завершении, ребенок может ее усовершенствовать: уточнить, дополнить созданный образ, подчеркнуть его отдельные стороны. Овладение действиями оценки необходимо прежде всего для совершенствования самой художественной деятельности, через испытание ребенком удовольствия от созданного им «получившегося» изображения, формирования положительного эмоционального отношения к деятельности. Вместе с тем у детей формируется такой важный для успешного обучения в школе компонент учебной деятельности, как действия оценки.

Предметная подготовка детей к школе, осуществляемая в процессе изобразительной деятельности, заключается в том, что они овладевают разнообразными художественно-творческими деятельностями (изобразительной, музыкальной, художественно-речевой), приобретая знания о произведениях изобразительного, музыкального искусства, детской литературы, и таким образом подготавливаются и психологически, и содержательно к овладению учебными предметами в начальной школе (музыка, изобразительное искусство, чтение, в том числе и внеклассное, природоведение и др.). Мы увидели, что дети, поступившие в школу из детского сада № 1350, где нами осуществлялась работа по преемственности, чувствовали себя увереннее по сравнению с другими ребятами, уроки изобразительного искусства доставляли им удовольствие. Они всегда лучше других справлялись с любым заданием, свободно решали творческие задачи. Кроме того, дети приобрели знания, умения, навыки, позволяющие им активно включаться в общую жизнь класса, школы (подготовка разнообразных фотомонтажей, классных газет, альманахов, выставок, участие в художественной самодеятельности, подготовке классных и школьных вечеров).

В процессе предметной подготовки на занятиях рисованием, лепкой, аппликацией у детей развивается мелкая мускулатура рук, координация движений руки и глаза, ручная умелость; это облегчает в дальнейшем овладение письмом в школе.

Итак, в процессе изобразительной деятельности в детском саду осуществляется всестороннее воспитание и психологическая подготовка детей к школе. Но особое значение имеет эта деятельность для эстетического воспитания. Изобразительная деятельность – один из путей воспитания у детей чувства прекрасного; умения замечать красивое в явлениях природы, жизни общества, в произведениях искусства (в живописи, графике, скульптуре, произведениях декоративного искусства); формирования потребности отразить увиденное в рисунке, лепке, аппликации.

В процессе изобразительной деятельности при условии ее оптимальной организации и эффективного осуществления у детей закладывается интерес к художественно-творческой деятельности, на основе которого впоследствии будет формироваться художественная культура человека. Разумеется, изобразительная деятельность является лишь одним из средств эстетического воспитания, и осуществление полноценного воспитания возможно лишь при комплексном характере эстетических воздействий на человека. Но для того, чтобы это стало возможным, необходимо совершенствовать все средства эстетического воспитания, в том числе и изобразительной деятельности, интерес к которой возникает в раннем возрасте, проходит через все дошкольное детство и часто продолжает развиваться и углубляться в последующие годы.

Следует помнить, что решение задач всестороннего воспитания и развития детей в процессе изобразительной деятельности происходит не само по себе, стихийно, а при условии, что педагог будет постоянно помнить об этом и направлять свою деятельность на их решение. Б. М. Теплов, изучавший психологические вопросы художественного воспитания, писал: «Нужно стремиться к тому, чтобы каждый работник в области художественного воспитания смотрел на себя, прежде всего, как на педагога, решающего общепедагогическую задачу, и, с другой стороны, чтобы наша педагогика видела в художественном воспитании свою собственную, кровную, органическую задачу»[11].

Учитывая большое значение изобразительной деятельности во всестороннем воспитании и развитии детей, очень важно не только включать все виды этой деятельности (рисование, лепка, аппликация, изобразительное искусство) в содержание образования, но и осуществлять преемственность всех этапов обучения.

В данном методическом пособии в качестве примеров приводятся рисунки воспитанников детских садов г. Москвы и Московской области.

Первая младшая группа

(от двух до трех лет)

Организованное приобщение ребенка к изобразительной деятельности начинается в первой младшей группе. Необходимо вызвать у детей интерес к действиям с бумагой и карандашами, фломастерами, красками, кистью; обратить их внимание на то, что карандаш (если провести по бумаге отточенным концом) оставляет след на бумаге.

Наиболее доступными для детей этого возраста видами изобразительной деятельности являются рисование и лепка.

Интерес к рисованию появляется у детей рано. Наблюдая за тем, как родители, старшие братья, сестры действуют с ручкой, карандашами, малыши тоже пытаются брать в руки карандаш и водить им по бумаге. В этом проявляется характерное для детей третьего года жизни активное стремление выполнять действия без помощи взрослого, любознательность, интерес к деятельности и ее результату. Но, естественно, сначала у них ничего не получается: рука не слушается, а правильно рисовать в семье учат редко. Нужно научить ребенка замечать нанесенные на бумагу штрихи и линии, следить взглядом за движением карандаша (кисти) по бумаге. Для этого воспитателю следует вместе с ребенком рассматривать, что получилось в результате его действий; предлагать провести пальчиком то одной, то другой руки по «нарисованным» линиям, штрихам; спрашивать, что это он нарисовал. Если ребенок молчит или говорит «не знаю», нужно спросить: «На что это похоже?». Необходимо подводить его к пониманию того, что карандашом, красками и кистью рисуют.

Постепенно следует учить детей находить сходство получившихся штрихов и линий с окружающими предметами, отвечать на вопрос взрослого: «Что ты нарисовал?». При этом следует проявлять интерес и не настаивать, если малыш молчит. Высказывания детей о том, кто и что нарисовал, следует поощрять, не подвергая сомнению; побуждать их дополнять нарисованные и названные изображения, задавая вопросы (например, «А где у рыбки хвостик?»). Это вызовет работу мысли, стремление придать рисунку сходство с предметом, дополнить изображение деталями. Необходимо побуждать детей сначала к произвольному, а затем и к осознанному повторению штрихов, линий, конфигураций. Этот этап является очень важным в овладении изображением: в дальнейшем дети смогут воспроизводить в рисунке (по показу воспитателя и без него) несложные предметы и явления: дождик капает, снежок идет, листочки летят, ручейки текут и т. д. Одна из главных задач – научить ребенка правильно держать карандаш и кисть: в пальцах, а не в кулачке.

Для успешного овладения рисованием, лепкой – изображением предметов и явлений окружающего мира – важно развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предметов разной формы (зрительное, осязательное, кинестезическое); цвета, начиная с контрастных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и постепенно добавляя другие (без ограничения количества) цвета, не требуя от детей запоминания названий большого количества цветов (однако сам воспитатель должен их называть). Это дает им возможность узнавать и запоминать больше цветов. Особое значение в сенсорном развитии детей, обогащении их сенсорного опыта и на основе этого овладении изобразительной деятельностью имеют рассматривание предметов и явлений окружающего мира и дидактические игры, в процессе которых уточняются и обогащаются представления о предметах и их свойствах.

«Программа воспитания и обучения в детском саду» рекомендует проводить в течение недели одно занятие рисованием и одно лепкой. Количество занятий лепкой и рисованием должно быть одинаковым, однако чередование их иногда может быть нарушено: в одну неделю проводятся два занятия рисованием, а в другую – два занятия лепкой. Это дает возможность закрепить полученные умения: недельный перерыв слишком велик для малыша, и он забывает, что узнал, чему научился на предыдущем занятии.

В начале учебного года занятия изобразительной деятельностью проводятся не со всей группой одновременно, а по подгруппам, чтобы педагог мог увидеть действия каждого ребенка, каждому помочь, каждого направить. Когда ребенок только начинает учиться рисовать, лепить, очень важно, чтобы он с самого начала усваивал правильные приемы работы с карандашами, красками, глиной. Осваиваясь с жизнью в коллективе и только начиная заниматься (ведь основная масса детей приходит в детский сад из семьи), дети с трудом воспринимают указания воспитателя, особенно если группа большая. Малыши этого возраста нуждаются в индивидуальном общении с педагогом.

Воспитатель готовит на нескольких столах материал примерно для половины группы; предлагает заниматься в первую очередь тем детям, которые самостоятельно не нашли себе дела и не увлечены игрой. К ним по желанию присоединяются еще несколько ребят. Остальные малыши играют, с ними находится няня. Важно, чтобы дети приучались играть тихо и не мешать тем, кто занимается.

Если ребенок занят игрой и еще не привык к занятиям, настойчивое требование заниматься может вызвать капризы, даже плач и отрицательное отношение к рисованию, лепке укрепится надолго. Необходимо заинтересовать детей яркими материалами, игровыми приемами, ситуациями. Постепенно, когда они привыкнут к организуемым педагогом занятиям, этот переход будет осуществляться спокойнее.

Дети рисуют или лепят примерно 10 минут: одни заканчивают раньше, другие несколько позже. Воспитатель разрешает выйти из-за стола ребятам, которые больше не хотят рисовать или лепить (в этой группе в начале года еще нет строгой регламентации продолжительности занятия). Когда все дети первой подгруппы заканчивают заниматься, няня начинает одевать их на прогулку. Воспитатель в это время проводит занятие со второй подгруппой, затем идет гулять с уже одетыми детьми, а няня одевает остальных.

Занятия с подгруппами позволяют педагогу уделить внимание каждому ребенку: поправить позу, добиться правильного использования материала, помочь, если что-то не удается. Это особенно важно на начальном этапе овладения рисованием и лепкой. Когда детей много, воспитатель может кого-то упустить из поля зрения, и если ребенок действует в это время неверно, то неправильные навыки закрепляются.

Постепенно дети привыкают к тому, что в определенное время проходят занятия; многие из них сразу садятся за столы. Подгруппы занимающихся могут оказаться неравными, но столов должно хватать на всех.

Во второй половине года все дети охотно занимаются. Некоторые правила они уже усвоили, и это облегчает воспитателю руководство всей группой одновременно; разбивать детей на подгруппы уже не обязательно. Продолжительность занятия по-прежнему остается не регламентированной: одни дети могут закончить рисунок (лепку) раньше, другие чуть позже. При проведении занятий в первой младшей группе нельзя предъявлять всем детям одинаковые требования. Главное – воспитать интерес к изобразительной деятельности, желание попробовать свои силы, привить навыки правильного поведения в процессе занятия и обращения с материалами.

Уже с первых занятий необходимо приучать детей сидеть прямо, не слишком наклоняясь над столом; рисовать правой рукой, а левой придерживать лист бумаги. Но словесных указаний недостаточно: вначале необходимо помочь каждому ребенку правильно сесть, положить руки. Мышцы детей еще очень слабы, особенно мышцы-разгибатели, поэтому очень скоро малыши начнут склоняться над столами, а педагог снова и снова должен поправлять их позу. Здесь от воспитателя требуется терпение; не следует упрекать детей, выговаривать: резкие замечания огорчают и пугают малыша, он пока плохо чувствует положение своего тела, непроизвольно склоняется. На всех последующих занятиях необходимо следить за тем, чтобы дети сидели правильно, но для большинства ребят достаточно будет словесного напоминания.

Организуя работу по изобразительной деятельности в первой младшей группе, необходимо учитывать высокую эмоциональную возбудимость детей этого возраста. Говорить с малышами надо мягко, указания формулировать в виде предложения, а не категорического требования. Например, воспитатель дает детям вырезанные из темной бумаги силуэты домов и говорит: «Посмотрите, как темно в домиках. Давайте зажжем огоньки. Вот так будем зажигать». Показывает, как нужно обмакнуть кисть в краску, снять лишнюю каплю; как, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, получить светлые пятнышки – огоньки.

Занятия должны доставлять детям радость; недостаточная чуткость педагога, требование выполнить задание (без учета настроения и состояния ребенка) вызывают протест, а иногда и отрицательное отношение к деятельности.

Начинать занятия изобразительной деятельностью можно как с лепки, так и с рисования. При этом каждый педагог учитывает навыки и умения детей своей группы.

Наиболее доступными для детей этого возраста видами изобразительной деятельности являются рисование и лепка.

Интерес к рисованию появляется у детей рано. Наблюдая за тем, как родители, старшие братья, сестры действуют с ручкой, карандашами, малыши тоже пытаются брать в руки карандаш и водить им по бумаге. В этом проявляется характерное для детей третьего года жизни активное стремление выполнять действия без помощи взрослого, любознательность, интерес к деятельности и ее результату. Но, естественно, сначала у них ничего не получается: рука не слушается, а правильно рисовать в семье учат редко. Нужно научить ребенка замечать нанесенные на бумагу штрихи и линии, следить взглядом за движением карандаша (кисти) по бумаге. Для этого воспитателю следует вместе с ребенком рассматривать, что получилось в результате его действий; предлагать провести пальчиком то одной, то другой руки по «нарисованным» линиям, штрихам; спрашивать, что это он нарисовал. Если ребенок молчит или говорит «не знаю», нужно спросить: «На что это похоже?». Необходимо подводить его к пониманию того, что карандашом, красками и кистью рисуют.

Постепенно следует учить детей находить сходство получившихся штрихов и линий с окружающими предметами, отвечать на вопрос взрослого: «Что ты нарисовал?». При этом следует проявлять интерес и не настаивать, если малыш молчит. Высказывания детей о том, кто и что нарисовал, следует поощрять, не подвергая сомнению; побуждать их дополнять нарисованные и названные изображения, задавая вопросы (например, «А где у рыбки хвостик?»). Это вызовет работу мысли, стремление придать рисунку сходство с предметом, дополнить изображение деталями. Необходимо побуждать детей сначала к произвольному, а затем и к осознанному повторению штрихов, линий, конфигураций. Этот этап является очень важным в овладении изображением: в дальнейшем дети смогут воспроизводить в рисунке (по показу воспитателя и без него) несложные предметы и явления: дождик капает, снежок идет, листочки летят, ручейки текут и т. д. Одна из главных задач – научить ребенка правильно держать карандаш и кисть: в пальцах, а не в кулачке.

Для успешного овладения рисованием, лепкой – изображением предметов и явлений окружающего мира – важно развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предметов разной формы (зрительное, осязательное, кинестезическое); цвета, начиная с контрастных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и постепенно добавляя другие (без ограничения количества) цвета, не требуя от детей запоминания названий большого количества цветов (однако сам воспитатель должен их называть). Это дает им возможность узнавать и запоминать больше цветов. Особое значение в сенсорном развитии детей, обогащении их сенсорного опыта и на основе этого овладении изобразительной деятельностью имеют рассматривание предметов и явлений окружающего мира и дидактические игры, в процессе которых уточняются и обогащаются представления о предметах и их свойствах.

«Программа воспитания и обучения в детском саду» рекомендует проводить в течение недели одно занятие рисованием и одно лепкой. Количество занятий лепкой и рисованием должно быть одинаковым, однако чередование их иногда может быть нарушено: в одну неделю проводятся два занятия рисованием, а в другую – два занятия лепкой. Это дает возможность закрепить полученные умения: недельный перерыв слишком велик для малыша, и он забывает, что узнал, чему научился на предыдущем занятии.

В начале учебного года занятия изобразительной деятельностью проводятся не со всей группой одновременно, а по подгруппам, чтобы педагог мог увидеть действия каждого ребенка, каждому помочь, каждого направить. Когда ребенок только начинает учиться рисовать, лепить, очень важно, чтобы он с самого начала усваивал правильные приемы работы с карандашами, красками, глиной. Осваиваясь с жизнью в коллективе и только начиная заниматься (ведь основная масса детей приходит в детский сад из семьи), дети с трудом воспринимают указания воспитателя, особенно если группа большая. Малыши этого возраста нуждаются в индивидуальном общении с педагогом.

Воспитатель готовит на нескольких столах материал примерно для половины группы; предлагает заниматься в первую очередь тем детям, которые самостоятельно не нашли себе дела и не увлечены игрой. К ним по желанию присоединяются еще несколько ребят. Остальные малыши играют, с ними находится няня. Важно, чтобы дети приучались играть тихо и не мешать тем, кто занимается.

Если ребенок занят игрой и еще не привык к занятиям, настойчивое требование заниматься может вызвать капризы, даже плач и отрицательное отношение к рисованию, лепке укрепится надолго. Необходимо заинтересовать детей яркими материалами, игровыми приемами, ситуациями. Постепенно, когда они привыкнут к организуемым педагогом занятиям, этот переход будет осуществляться спокойнее.

Дети рисуют или лепят примерно 10 минут: одни заканчивают раньше, другие несколько позже. Воспитатель разрешает выйти из-за стола ребятам, которые больше не хотят рисовать или лепить (в этой группе в начале года еще нет строгой регламентации продолжительности занятия). Когда все дети первой подгруппы заканчивают заниматься, няня начинает одевать их на прогулку. Воспитатель в это время проводит занятие со второй подгруппой, затем идет гулять с уже одетыми детьми, а няня одевает остальных.

Занятия с подгруппами позволяют педагогу уделить внимание каждому ребенку: поправить позу, добиться правильного использования материала, помочь, если что-то не удается. Это особенно важно на начальном этапе овладения рисованием и лепкой. Когда детей много, воспитатель может кого-то упустить из поля зрения, и если ребенок действует в это время неверно, то неправильные навыки закрепляются.

Постепенно дети привыкают к тому, что в определенное время проходят занятия; многие из них сразу садятся за столы. Подгруппы занимающихся могут оказаться неравными, но столов должно хватать на всех.

Во второй половине года все дети охотно занимаются. Некоторые правила они уже усвоили, и это облегчает воспитателю руководство всей группой одновременно; разбивать детей на подгруппы уже не обязательно. Продолжительность занятия по-прежнему остается не регламентированной: одни дети могут закончить рисунок (лепку) раньше, другие чуть позже. При проведении занятий в первой младшей группе нельзя предъявлять всем детям одинаковые требования. Главное – воспитать интерес к изобразительной деятельности, желание попробовать свои силы, привить навыки правильного поведения в процессе занятия и обращения с материалами.

Уже с первых занятий необходимо приучать детей сидеть прямо, не слишком наклоняясь над столом; рисовать правой рукой, а левой придерживать лист бумаги. Но словесных указаний недостаточно: вначале необходимо помочь каждому ребенку правильно сесть, положить руки. Мышцы детей еще очень слабы, особенно мышцы-разгибатели, поэтому очень скоро малыши начнут склоняться над столами, а педагог снова и снова должен поправлять их позу. Здесь от воспитателя требуется терпение; не следует упрекать детей, выговаривать: резкие замечания огорчают и пугают малыша, он пока плохо чувствует положение своего тела, непроизвольно склоняется. На всех последующих занятиях необходимо следить за тем, чтобы дети сидели правильно, но для большинства ребят достаточно будет словесного напоминания.

Организуя работу по изобразительной деятельности в первой младшей группе, необходимо учитывать высокую эмоциональную возбудимость детей этого возраста. Говорить с малышами надо мягко, указания формулировать в виде предложения, а не категорического требования. Например, воспитатель дает детям вырезанные из темной бумаги силуэты домов и говорит: «Посмотрите, как темно в домиках. Давайте зажжем огоньки. Вот так будем зажигать». Показывает, как нужно обмакнуть кисть в краску, снять лишнюю каплю; как, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, получить светлые пятнышки – огоньки.

Занятия должны доставлять детям радость; недостаточная чуткость педагога, требование выполнить задание (без учета настроения и состояния ребенка) вызывают протест, а иногда и отрицательное отношение к деятельности.

Начинать занятия изобразительной деятельностью можно как с лепки, так и с рисования. При этом каждый педагог учитывает навыки и умения детей своей группы.

Рисование

Для успешного рисования детям необходимо овладеть действиями руки с карандашом. Наблюдения за детьми от года до двух лет показывают, что именно в этом возрасте они начинают овладевать действиями с ложкой при еде, пользоваться палочкой для доставания предмета. И, хотя вначале руки слабы и не слушаются, ребенок приспосабливает свои движения к захватыванию пищи ложкой, несмотря на то, что это непросто – взять пищу руками гораздо легче. Поэтому детям третьего года жизни следует показывать, как нужно правильно держать карандаш.

Овладение карандашом и кистью удается детям не сразу. Вначале движения руки с карандашом, как и с любым другим орудием, которым малыш только начинает пользоваться, неумелы: он или слишком сильно зажимает карандаш в руке, и рука становится очень напряженной, теряет свободу, или почти не держит его, не умея зажать в пальцах, и карандаш вываливается из пальцев. Воспитатель помогает взять карандаш (кисть) правильно. Постепенно движения ребенка становятся более уверенными.

Рисование карандашами требует усвоения целого ряда технических навыков: надо научиться правильно брать карандаш (тремя пальцами); держать его большим и средним пальцами, придерживая сверху указательным; удерживать его в пальцах, не сжимая слишком сильно, и правильно действовать им. Так же, как и правильной позе, учить детей действиям с карандашом надо с первых же занятий.

Нередко воспитатель, показав детям, как нужно держать карандаш, не замечает, что некоторые малыши держат его «щепотью», двумя пальцами, в кулаке или в левой руке. Перекладывание карандаша (кисти) в правую руку надо осуществлять осторожно, предварительно выяснив у родителей, какой рукой ребенок берет ложку. Предложение переложить карандаш в другую руку должно звучать мягко. Если на неправильные действия не обратить внимание сразу, ребенок привыкает к ним и позже с трудом усваивает правильные. Нельзя при этом ограничиваться только словесными замечаниями: «Аня, возьми карандаш правильно!» Ребенок еще не имеет опыта действий с карандашом и не знает, что нужно сделать. Необходимо взять его руку в свою и, положив его пальчики как следует, сказать: «Вот теперь ты держишь карандаш правильно». В процессе занятия также нужно постоянно обращать внимание на то, как дети держат карандаш, и в случае необходимости поправлять их. Не следует спешить сразу, после первых же занятий, давать детям краски: сначала необходимо закрепить способ рисования карандашами.

Первые рисунки малышей – это, как правило, беспорядочные линии, отрывистые штрихи без достаточного нажима, иногда скользящие по бумаге, наносимые в случайном направлении. Но уже после двух-трех проб движения приобретают более организованный характер. При рисовании отдельных линий зрение еще не регулирует движение, а лишь сопровождает его. Нанося штрихи, ребенок двигательно осваивает пространство листа. Меняя направление, характер штрихов (прямолинейные, дугообразные), он как бы осуществляет двигательный поиск. Постепенно движения становятся более разнообразными: из дугообразного получается вращательное движение, затем оно все более округляется, сосредоточиваясь на одном месте и образуя мотки или распространяясь по всему листу и создавая спирали. Опираясь на этот естественный путь развития рисовальных движений, следует предоставить детям возможность осознанно повторять их, добиваясь свободы и легкости воспроизведения. Для того чтобы повторение не было механическим, необходимо связать движение с образом: предложить детям нарисовать, «как наматывают нитки на клубочек», «как кружится юла», «дым идет из труб» и т. п. Такому рисованию должны предшествовать наблюдения реальных действий, чтобы ребенок знал изображаемое явление, а не повторял показ педагога.

От неотрывного движения ребенок переходит к раздельным движениям. Отдельные линии становятся все более разнообразными: закругляются, ломаются под углом, образуют зигзаги, перекрещиваются. Однако это разнообразие линий получается чаще всего случайно: не всякую линию ребенок может повторить по предложению взрослого, не всегда удается направить движение руки, подчинить его определенной цели. В процессе рисования малыш совершает много движений, не связанных с получением определенного результата, например, он не может сознательно остановиться в нужной точке, чтобы получить линию определенной длины.

Овладение карандашом и кистью удается детям не сразу. Вначале движения руки с карандашом, как и с любым другим орудием, которым малыш только начинает пользоваться, неумелы: он или слишком сильно зажимает карандаш в руке, и рука становится очень напряженной, теряет свободу, или почти не держит его, не умея зажать в пальцах, и карандаш вываливается из пальцев. Воспитатель помогает взять карандаш (кисть) правильно. Постепенно движения ребенка становятся более уверенными.

Рисование карандашами требует усвоения целого ряда технических навыков: надо научиться правильно брать карандаш (тремя пальцами); держать его большим и средним пальцами, придерживая сверху указательным; удерживать его в пальцах, не сжимая слишком сильно, и правильно действовать им. Так же, как и правильной позе, учить детей действиям с карандашом надо с первых же занятий.

Нередко воспитатель, показав детям, как нужно держать карандаш, не замечает, что некоторые малыши держат его «щепотью», двумя пальцами, в кулаке или в левой руке. Перекладывание карандаша (кисти) в правую руку надо осуществлять осторожно, предварительно выяснив у родителей, какой рукой ребенок берет ложку. Предложение переложить карандаш в другую руку должно звучать мягко. Если на неправильные действия не обратить внимание сразу, ребенок привыкает к ним и позже с трудом усваивает правильные. Нельзя при этом ограничиваться только словесными замечаниями: «Аня, возьми карандаш правильно!» Ребенок еще не имеет опыта действий с карандашом и не знает, что нужно сделать. Необходимо взять его руку в свою и, положив его пальчики как следует, сказать: «Вот теперь ты держишь карандаш правильно». В процессе занятия также нужно постоянно обращать внимание на то, как дети держат карандаш, и в случае необходимости поправлять их. Не следует спешить сразу, после первых же занятий, давать детям краски: сначала необходимо закрепить способ рисования карандашами.

Первые рисунки малышей – это, как правило, беспорядочные линии, отрывистые штрихи без достаточного нажима, иногда скользящие по бумаге, наносимые в случайном направлении. Но уже после двух-трех проб движения приобретают более организованный характер. При рисовании отдельных линий зрение еще не регулирует движение, а лишь сопровождает его. Нанося штрихи, ребенок двигательно осваивает пространство листа. Меняя направление, характер штрихов (прямолинейные, дугообразные), он как бы осуществляет двигательный поиск. Постепенно движения становятся более разнообразными: из дугообразного получается вращательное движение, затем оно все более округляется, сосредоточиваясь на одном месте и образуя мотки или распространяясь по всему листу и создавая спирали. Опираясь на этот естественный путь развития рисовальных движений, следует предоставить детям возможность осознанно повторять их, добиваясь свободы и легкости воспроизведения. Для того чтобы повторение не было механическим, необходимо связать движение с образом: предложить детям нарисовать, «как наматывают нитки на клубочек», «как кружится юла», «дым идет из труб» и т. п. Такому рисованию должны предшествовать наблюдения реальных действий, чтобы ребенок знал изображаемое явление, а не повторял показ педагога.

От неотрывного движения ребенок переходит к раздельным движениям. Отдельные линии становятся все более разнообразными: закругляются, ломаются под углом, образуют зигзаги, перекрещиваются. Однако это разнообразие линий получается чаще всего случайно: не всякую линию ребенок может повторить по предложению взрослого, не всегда удается направить движение руки, подчинить его определенной цели. В процессе рисования малыш совершает много движений, не связанных с получением определенного результата, например, он не может сознательно остановиться в нужной точке, чтобы получить линию определенной длины.