Страница:

Для удобства описания границ созвездий их решено было проводить в виде ломаных линий, проходящих точно по сетке постоянных небесных координат – склонений и прямых восхождений. При этом созвездия стали напоминать некоторые африканские страны и американские штаты, границы которых проведены по параллелям и меридианам. Ну что же, это вполне рациональный способ, позволяющий легко закрепить границы в математической форме. Однако со временем в этой изящной идее стал проявляться один мелкий недостаток.

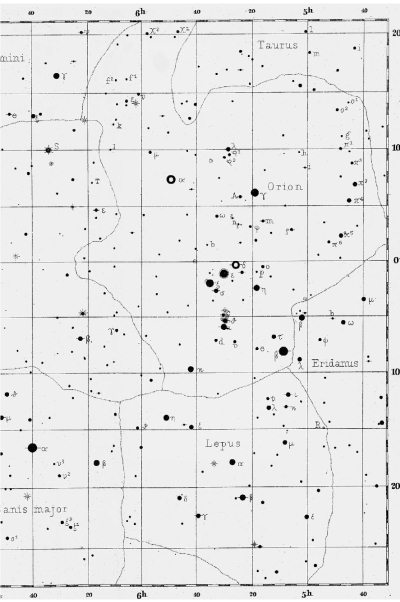

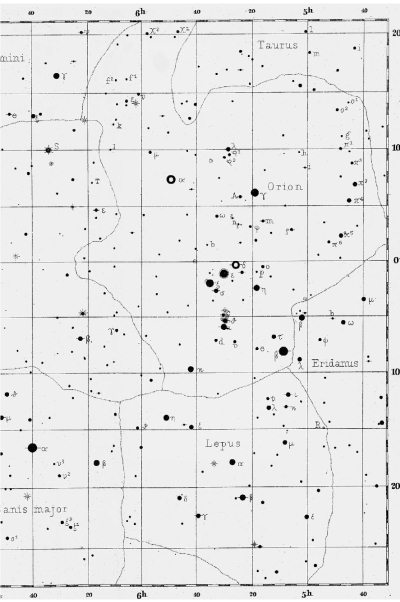

Рис. 1.8. Часть карты неба с областью созвездия Орион из «Звездного атласа для небесных наблюдений» Якова Мессера (СПб.: Изд. К. Л. Риккера, 1901). Нанесены звезды до 6m. Эпоха (сетка координат) 1880 г.

Рис. 1.8. Часть карты неба с областью созвездия Орион из «Звездного атласа для небесных наблюдений» Якова Мессера (СПб.: Изд. К. Л. Риккера, 1901). Нанесены звезды до 6m. Эпоха (сетка координат) 1880 г.

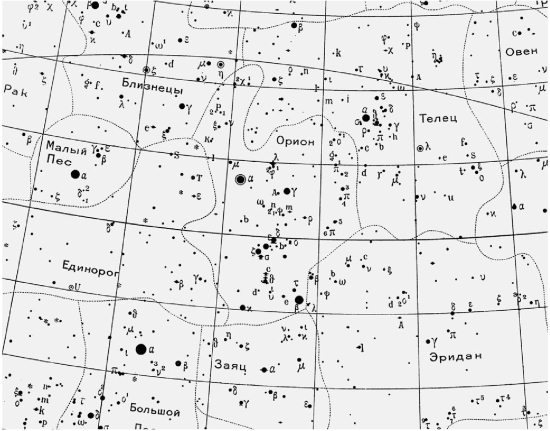

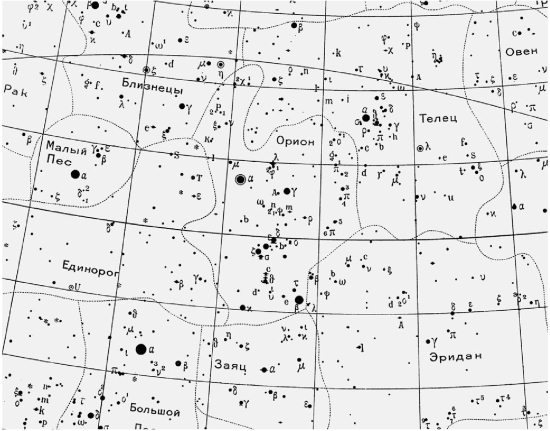

Рис. 1.9. Часть карты неба с областью созвездия Орион из «Звездного атласа» А. А. Михайлова, изданного Московским обществом любителей астрономии в 1920 г. Нанесены звезды до 5,75m. Эпоха 1920 г.

Рис. 1.9. Часть карты неба с областью созвездия Орион из «Звездного атласа» А. А. Михайлова, изданного Московским обществом любителей астрономии в 1920 г. Нанесены звезды до 5,75m. Эпоха 1920 г.

Дело в том, что система географических координат в некотором смысле надежнее координат небесных. Земные параллели и меридианы жестко «прибиты» к поверхности планеты положением оси ее вращения, определяющим экватор, и расположением Гринвичской обсерватории, задающим нулевой меридиан. Поэтому единожды установленные и описанные в документах административные границы (например, проведенная по 120-му западному меридиану граница между северной частью Калифорнии и Невадой) всегда будут проходить по изначальной полосе земли, не нарушая красоты географических атласов. На земные границы могут повлиять только политические коллизии, но не природные (разумеется, если не считать очень мелкого дрожания земной оси в теле планеты, сдвигающего сетку координат, и крайне медленного дрейфа континентов, «увозящих» страны в разные стороны; оба эффекта не превышают нескольких метров в столетие).

С границами созвездий ситуация иная. Звезды расположены на небе, но небесный экватор отражает положение земного: меняется в результате прецессии ориентация земной оси – «гуляет» по небу экваториальная система координат.

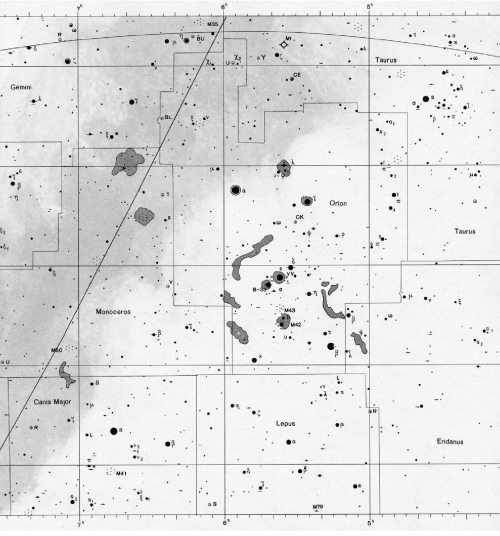

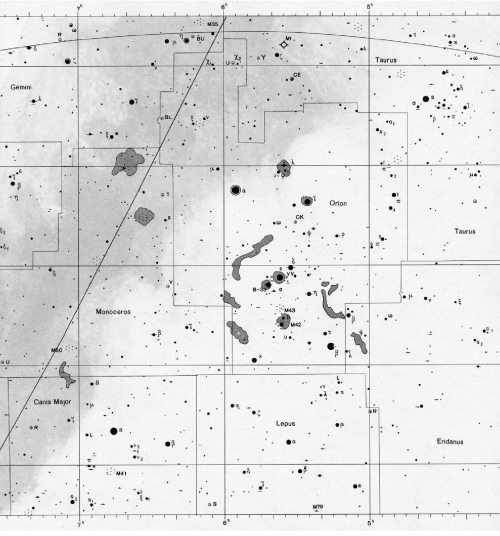

Рис. 1.10. Часть карты неба с областью созвездия Орион из «Атласа звездного неба», созданного сотрудниками ГАИШ МГУ под редакцией А. П. Гуляева (М.: Космосинформ, 1998). Отмечены звезды до 6,5m. Эпоха 2000 г.

Рис. 1.10. Часть карты неба с областью созвездия Орион из «Атласа звездного неба», созданного сотрудниками ГАИШ МГУ под редакцией А. П. Гуляева (М.: Космосинформ, 1998). Отмечены звезды до 6,5m. Эпоха 2000 г.

Когда астрономы в начале XX в. взялись за демаркацию небес, они провели границы созвездий по дугам небесных «параллелей и меридианов» в системе экваториальных координат 1875 г.; в то время это был стандарт. Но прошли годы, и если взять современный звездный атлас эпохи 2000 г., то легко заметить, что границы созвездий уже не совпадают с линиями координатной сетки, а слегка отходят от них. В будущем это различие будет возрастать, поскольку точка весеннего равноденствия, играющая на небе роль Гринвича, неумолимо движется вдоль эклиптики, увлекая за собой сеть небесных координат. Утешает лишь то, что через 26 тысяч лет (период прецессии) все вернется в исходное состояние.

Но мы отвлеклись. На II Генеральной ассамблее MAC в 1925 г. был принят список созвездий, а на следующей ассамблее в Лейдене (1928 г.) были утверждены границы между большинством из них. По поручению MAC бельгийский астроном Эжен Дельпорт опубликовал в 1930 г. карты и подробное описание новых границ всех 88 созвездий. Правда, и после этого еще вносились некоторые уточнения; только в 1935 г. решением MAC в этой работе была поставлена точка. Астрономическая общественность сказала: стоп, больше никаких изменений! Раздел неба окончен. Заметим, что ни одно имя реального исторического лица в названия созвездий не попало.

Постепенно новые границы созвездий вошли в употребление: сначала у профессиональных астрономов, затем в научно-популярной литературе. Школьником я очень любил 12-томную «Детскую энциклопедию», изданную в 1960-е гг. Так вот, на ее картах неба границы созвездий были еще криволинейные, образца XIX в. Сегодня уже на всех картах неба созвездия имеют четкие прямоугольные границы. Но, как было сказано в начале главы, астрономы уже задумываются о том, нужны ли вообще созвездия и не пора ли от них отказаться.

http://cdsweb.u-strasbg.fr).

Дело в том, что система географических координат в некотором смысле надежнее координат небесных. Земные параллели и меридианы жестко «прибиты» к поверхности планеты положением оси ее вращения, определяющим экватор, и расположением Гринвичской обсерватории, задающим нулевой меридиан. Поэтому единожды установленные и описанные в документах административные границы (например, проведенная по 120-му западному меридиану граница между северной частью Калифорнии и Невадой) всегда будут проходить по изначальной полосе земли, не нарушая красоты географических атласов. На земные границы могут повлиять только политические коллизии, но не природные (разумеется, если не считать очень мелкого дрожания земной оси в теле планеты, сдвигающего сетку координат, и крайне медленного дрейфа континентов, «увозящих» страны в разные стороны; оба эффекта не превышают нескольких метров в столетие).

С границами созвездий ситуация иная. Звезды расположены на небе, но небесный экватор отражает положение земного: меняется в результате прецессии ориентация земной оси – «гуляет» по небу экваториальная система координат.

Когда астрономы в начале XX в. взялись за демаркацию небес, они провели границы созвездий по дугам небесных «параллелей и меридианов» в системе экваториальных координат 1875 г.; в то время это был стандарт. Но прошли годы, и если взять современный звездный атлас эпохи 2000 г., то легко заметить, что границы созвездий уже не совпадают с линиями координатной сетки, а слегка отходят от них. В будущем это различие будет возрастать, поскольку точка весеннего равноденствия, играющая на небе роль Гринвича, неумолимо движется вдоль эклиптики, увлекая за собой сеть небесных координат. Утешает лишь то, что через 26 тысяч лет (период прецессии) все вернется в исходное состояние.

Но мы отвлеклись. На II Генеральной ассамблее MAC в 1925 г. был принят список созвездий, а на следующей ассамблее в Лейдене (1928 г.) были утверждены границы между большинством из них. По поручению MAC бельгийский астроном Эжен Дельпорт опубликовал в 1930 г. карты и подробное описание новых границ всех 88 созвездий. Правда, и после этого еще вносились некоторые уточнения; только в 1935 г. решением MAC в этой работе была поставлена точка. Астрономическая общественность сказала: стоп, больше никаких изменений! Раздел неба окончен. Заметим, что ни одно имя реального исторического лица в названия созвездий не попало.

Постепенно новые границы созвездий вошли в употребление: сначала у профессиональных астрономов, затем в научно-популярной литературе. Школьником я очень любил 12-томную «Детскую энциклопедию», изданную в 1960-е гг. Так вот, на ее картах неба границы созвездий были еще криволинейные, образца XIX в. Сегодня уже на всех картах неба созвездия имеют четкие прямоугольные границы. Но, как было сказано в начале главы, астрономы уже задумываются о том, нужны ли вообще созвездия и не пора ли от них отказаться.

http://cdsweb.u-strasbg.fr).

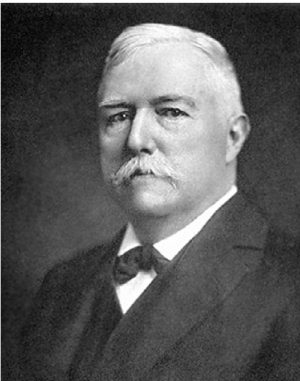

Некоторые выдающиеся (но отнюдь не самые яркие) звезды изредка называют именами астрономов, впервые описавших их уникальные свойства. Например, «Летящая звезда Барнарда» названа в честь американского астронома Эдуарда Эмерсона Барнарда (1857–1923), обнаружившего ее рекордно быстрое собственное движение на небе. Любопытно, что великолепный наблюдатель Барнард открыл немало и других интересных звезд, к которым «приклеилось» его имя. Например, в 1900 г. он заметил яркую голубую звезду в шаровом скоплении Мессье 13. Поскольку ярчайшие звезды шаровых скоплений – это красные гиганты, т. е. состарившиеся звезды типа Солнца, обнаружение голубой, а значит, горячей яркой звезды в шаровом скоплении стало сенсацией, и за ней закрепилось имя «Голубая звезда Барнарда». Она оказалась первым представителем нового класса звезд. А позже были выделены и «желтые звезды Барнарда». Именно поэтому, говоря о звезде Барнарда, следует уточнять, о какой из них идет речь.

Следом за «Летящей Барнарда» по скорости собственного движения идет «звезда Каптейна», названная в честь обнаружившего этот факт нидерландского астронома Якобуса Корнелиуса Каптейна (1851–1922). Известны также «Гранатовая звезда Гершеля» (μ Сер, очень красная звезда-гигант), «звезда ван Маанена» (ближайший одиночный белый карлик), «звезда ван Бисбрука» (светило рекордно малой массы), «звезда Пласкетта» (рекордно массивная двойная звезда), «звезда Бэбкока» (с рекордно сильным магнитным полем) и еще некоторые, в сумме – около двух десятков замечательных звезд. Следует учесть, что эти имена никем не утверждены: астрономы используют их «неофициально», как знак уважения к работе своих коллег.

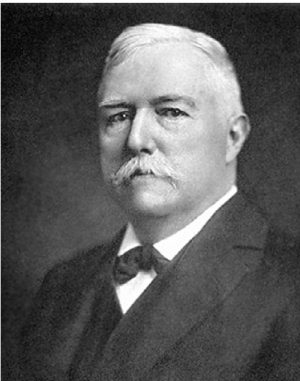

Рис. 1.13. Эдуард Барнард.

Рис. 1.13. Эдуард Барнард.

Особый интерес при изучении эволюции звезд представляют переменные звезды, изменяющие со временем свой блеск. Для них принята специальная международная система обозначений. Ее стандарт установлен «Общим каталогом переменных звезд», который уже многие десятилетия поддерживают московские астрономы (интернет-адрес: www.sai.msu.su/groups/cluster/gcvs/gcvs или lnfm1.sai.msu.ru/GCVS/gcvs). Переменные звезды обозначают латинскими прописными буквами от R до Z, а затем комбинациями каждой из этих букв с каждой из последующих от RR до ZZ, после чего используются комбинации всех букв от А до Q с каждой последующей, от АА до QZ (из всех комбинаций исключается буква J, которую легко спутать с буквой I). Число таких буквенных комбинаций равно 334. Поэтому, если в каком-то созвездии открыто большее число переменных звезд, они обозначаются буквой V (от variable — переменный) и порядковым номером, начиная с 335. После каждого такого кода добавляется трехбуквенное обозначение созвездия, в котором расположена звезда: R CrB, S Саг, RT Per, FU Ori, V557 Sgr и т. д. Яркие переменные из числа звезд, обозначенных греческими буквами (по Байеру), иных обозначений не получают. По этой системе обозначают переменные звезды только нашей Галактики. В других галактиках выявлять переменные звезды трудно (из-за больших расстояний), поэтому для них система обозначений еще не сложилась.

Такова вкратце астрономическая традиция звездных имен.