Страница:

4) авиагрузовых накладных;

5) документа, содержащего сведения о перевозимых на борту пассажирах и об их багаже (пассажирская ведомость);

6) документа, предписываемого Всемирной почтовой конвенцией.

При международной перевозке железнодорожным транспортом перевозчик сообщает таможенному органу следующие сведения (ст. 76 ТК):

1) наименование и адрес отправителя товаров;

2) наименование и адрес получателя товаров;

3) наименование станции отправления и станции назначения товаров;

4) о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров;

5) наименование, а также коды товаров или Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности не менее чем на уровне первых четырех знаков;

6) вес брутто товаров (в килограммах);

7) идентификационные номера контейнеров.

Перевозчик сообщает сведения путем представления таможенному органу следующих документов:

1) железнодорожной накладной;

2) имеющихся у перевозчика коммерческих документов на перевозимые товары.

Таможенный орган не вправе требовать от перевозчика представления иных сведений. Если документы, предусмотренные ст. 73–76 ТК, не содержат всех необходимых сведений, перевозчик обязан сообщить таможенному органу недостающие сведения путем представления иных имеющихся у него документов или дополнительных документов, составленных перевозчиком в произвольной форме.

Перевозчик вправе представить документы и сведения таможенному органу до фактического прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ. От имени перевозчика документы и сведения могут быть представлены любым иным лицом, действующим по его поручению.

Статья 77 ТК предусматривает, что после прибытия товаров и представления таможенному органу соответствующих документов и сведений товары могут быть разгружены или перегружены (ст. 78 ТК), помещены на склад временного хранения (гл. 12 ТК), заявлены к определенному таможенному режиму либо к внутреннему таможенному транзиту (гл. 10 ТК).

С момента предъявления товаров в месте их прибытия такие товары приобретают статус находящихся на временном хранении. По истечении предельного срока временного хранения (ст. 103 ТК) таможенные органы распоряжаются указанными товарами в соответствии с гл. 41 ТК.

Внутренний таможенный транзит – таможенная процедура, при которой иностранные товары перевозятся по таможенной территории РФ без уплаты таможенных пошлин, налогов и применения запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании ВЭД (ст. 79 ТК)[1].

Внутренний таможенный транзит применяется при: перевозке (доставке) товаров от таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место прибытия на таможенную территорию РФ, до таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место таможенного декларирования;

перевозке (доставке) товаров от таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место таможенного декларирования, до таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место ввоза (убытия) товара за пределы таможенной территории РФ;

перевозке товаров между складами временного хранения, таможенными складами (например в случае исключения владельца СВХ из Реестра владельцев СВХ – ст. 114 ТКРФ);

перевозке товаров в иных случаях, когда на товары не предоставлено обеспечение уплаты таможенных платежей (например внутренний таможенный транзит международных почтовых отправлений – ст. 296 ТК РФ).

Порядок производства внутреннего таможенного транзита регламентируется гл. 10 ТК РФ. Положения гл. 10 ТК не распространяются:

1) на товары, перевозимые воздушным транспортом, если воздушное судно во время совершения регулярного рейса в месте прибытия товаров совершает промежуточную или вынужденную (техническую) посадку без частичной выгрузки товаров;

2) на товары, перевозимые трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.

Согласно ст. 80 ТК внутренний таможенный транзит допускается с письменного разрешения таможенного органа, в регионе деятельности которого начинается перевозка товаров, в соответствии с таможенной процедурой внутреннего таможенного транзита (таможенный орган отправления).

Внутренний таможенный транзит осуществляется на основе транзитной декларации, в качестве которой таможенный орган отправления принимает любые коммерческие, транспортные (перевозочные) документы и (или) таможенные документы, содержащие следующие сведения (п. 2 ст. 81 ТК):

о наименовании и местонахождении отправителя (получателя) товаров в соответствии с транспортными документами;

о стране отправления (стране назначения) товаров; о наименовании и местонахождении перевозчика товаров либо экспедитора, если разрешение на внутренний таможенный транзит получает экспедитор;

о транспортном средстве, на котором товары перевозятся по таможенной территории Российской Федерации, а при осуществлении перевозки автомобильным транспортом – также о водителе транспортного средства;

о видах или наименованиях, количестве, стоимости товаров в соответствии с коммерческими, транспортными (перевозочными) документами, весе или об объеме, о кодах товаров в соответствии с Гармонизированной системой описаний и кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне не менее чем первых четырех знаков; об общем количестве грузовых мест; о пункте назначения товаров;

о планируемой перегрузке товаров или других грузовых операциях в пути;

о планируемом сроке перевозки товаров (ст. 82); о маршруте, если перевозка товаров должна осуществляться по определенным маршрутам (п. 3 ст. 86).

Согласно ст. 82 ТК предельный срок внутреннего таможенного транзита не может превышать срока, определяемого из расчета 2000 км за один месяц, в случае, если перевозка осуществляется автомобильным, железнодорожным, морским (речным) транспортом, а в случае, если перевозка осуществляется воздушным транспортом, этот срок не может превышать 3 дней со дня получения разрешения на внутренний таможенный транзит.

Место доставки товаров при внутреннем таможенном транзите определяется таможенным органом отправления на основании сведений о пункте назначения, указанных в транспортных (перевозочных) документах. Местом доставки товаров является зона таможенного контроля, находящаяся в регионе деятельности таможенного органа назначения. При этом товары, перевозимые из места их прибытия, доставляются в место нахождения таможенного органа (п. 1 ст. 85).

В случае изменения пункта назначения в соответствии с законодательством РФ в области транспорта при внутреннем таможенном транзите перевозчик вправе обратиться в таможенный орган с просьбой об изменении места доставки товаров. При этом перевозчик представляет в любой таможенный орган, находящийся по пути его следования, заявление об изменении пункта назначения, составленное в произвольной форме, документы, подтверждающие изменение пункта назначения, а также документы, предусмотренные п. 3 ст. 92 ТК.

После прибытия товаров и транспортных средств в место назначения:

а) таможенный перевозчик предъявляет таможенному органу товары, транзитную декларацию, а также иные товаросопроводительные документы (в течение одного часа с момента прибытия или с момента начала работы таможенного органа, а при перевозках товаров железнодорожным транспортом – в течение 12 часов);

б) таможенный орган в течение двух часов с момента предъявления товаров, транзитной декларации и иных документов регистрирует факт прибытия и в течение 24 часов с момента регистрации прибытия оформляет письменное подтверждение о прибытии транспортного средства.

Таможенный орган отправления вправе принять следующие меры (одну из них) по обеспечению соблюдения таможенного законодательства РФ при внутреннем таможенном транзите:

1) обеспечение уплаты таможенных платежей в отношении иностранных товаров в размерах, соответствующих сумме ввозных таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате при выпуске товаров для свободного обращения. Если сведений о товарах, предоставленных для целей внутреннего таможенного транзита, недостаточно для исчисления суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, размер обеспечения уплаты таможенных платежей определяется в порядке, предусмотренном ст. 338 ТК;

2) таможенное сопровождение (ст. 87 ТК);

3) определение маршрутов (п. 3 ст. 86 ТК);

4) обеспечение надлежащим оборудованием транспортного средства, контейнера или съемного кузова для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями (ст. 84 ТК);

5) обеспечение идентификаций товаров (ст. 83 ТК).

Перевозка товаров в соответствии с процедурой внутреннего

таможенного транзита может осуществляться любым перевозчиком, в т. ч. таможенным перевозчиком. Из множества возможных перевозчиков товаров по процедуре внутреннего таможенного транзита можно выделить:

1) обычные перевозчики, например сами участники ВЭД;

2) транспортные организации, имеющие статус международных перевозчиков и осуществляющие свою деятельность на основании международных конвенций. В отличие от таможенного перевозчика международный перевозчик фактически перемещает товар через таможенную границу РФ;

3) таможенные перевозчики. Таможенный перевозчик – это вид деятельности в области таможенного дела по перевозке товаров (находящихся под таможенным контролем) в пределах таможенной территории Российской Федерации.

Правовой статус таможенного перевозчика регламентируется гл. 11 ТК (ст. 93–98)

Таможенным перевозчиком может быть российское юридическое лицо, включенное в Реестр таможенных перевозчиков. Таможенный перевозчик осуществляет перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем, в случаях и на условиях, которые установлены ТК. Таможенный перевозчик вправе ограничить регион своей деятельности одним (несколькими) таможенным органом (таможенными органами).

В зависимости от территориальных масштабов своей деятельности таможенные перевозчики могут быть:

зональными (при перевозках товаров в пределах зоны деятельности одной таможни, например между таможенными постами и таможней, в подчинении которой находятся данные таможенные посты);

региональными (при перевозках товаров в пределах одного регионального таможенного управления, т. е. между таможнями и таможенными постами, замыкающимися на соответствующее таможенное направление);

общероссийскими (при перевозках товаров между различными региональными таможенными управлениями, таможенными постами).

Таможенный перевозчик вправе осуществлять перевозку товаров любыми видами транспорта, о чем необходимо заявить на стадии обращения в таможенный орган за получением свидетельства о включении в Реестр таможенных перевозчиков.

Статья 94 ТК предусматривает следующие условия включения в Реестр таможенных перевозчиков:

1) осуществление деятельности по перевозке грузов в течение не менее 2 лет;

2) обеспечение уплаты таможенных платежей;

3) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке грузов, если такой вид деятельности лицензируется в соответствии с законодательством РФ;

4) владение (нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде) используемыми для перевозки товаров транспортными средствами, в т. ч. транспортными средствами, пригодными для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями;

5) наличие договора страхования риска своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда товару, вверенному перевозчику по договору перевозки, или по причине нарушения обязательств, возникших из договора. Страховая сумма не может быть менее 20 млн. руб.

Свидетельство о включении в Реестр таможенных перевозчиков действительно в течение 5 лет.

Временное хранение товаров – таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к ним ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании ВЭД, до их выпуска в соответствии с определенным таможенным режимом либо до помещения их под иную таможенную процедуру (ст. 99 ТК).

Применение таможенной процедуры позволяет:

обеспечить сохранность товаров до завершения таможенного оформления в целом;

дает возможность заинтересованным лицам проверить товар и подготовиться к таможенному декларированию.

Временное хранение товаров осуществляется на складах временного хранения (СВХ), если иное не установлено гл. 11 ТК. СВХ – специально выделенные и обустроенные для этих целей помещения и (или) открытые площадки, соответствующие требованиям, установленным ст. 107 ТК. СВХ являются зоной таможенного контроля. Товары могут быть помещены на любой СВХ с учетом ограничений, предусмотренных ТК (ст. 100 ТК).

Статья 101 определяет помещение товаров на склады временного хранения: на СВХ могут быть помещены любые иностранные товары, в т. ч. ввезенные на таможенную территорию РФ с нарушением установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании ВЭД запретов на ввоз (п. 1 ст. 13 ТК).

Товары, которые могут причинить вред другим товарам или требуют особых условий хранения, должны храниться на складах или в отдельных помещениях СВХ, специально приспособленных для хранения таких товаров (ст. 101 ТК).

Согласно статье 103 ТК срок временного хранения товаров составляет 2 месяца. Предельный срок временного хранения товаров составляет 4 месяца. Товары, подвергающиеся быстрой порче, могут храниться на СВХ в пределах срока хранения их качеств, позволяющих использовать такие товары по назначению, но не более 2 месяцев.

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, и их представители вправе совершать с товарами, находящимися на временном хранении, обычные операции, необходимые для обеспечения сохранности товаров в неизменном состоянии (в т. ч. осматривать и измерять товары, перемещать их в пределах склада временного хранения), при условии, что эти операции не повлекут изменения состояния товаров, нарушения их упаковки и (или) изменения наложенных средств идентификации (ст. 104 ТК).

СВХ могут быть двух типов: открытого или закрытого. СВХ являются складами открытого типа, если они доступны для хранения любых товаров и использования любыми лицами. СВХ являются складами закрытого типа, если они предназначены для хранения товаров владельца склада или для хранения товаров, ограниченных в обороте и (или) требующих особых условий хранения (ст. 106 ТК).

Помещения и (или) открытые площадки, предназначенные для использования в качестве СВХ, должны отвечать следующим требованиям:

1) быть обустроены и оборудованы таким образом, чтобы обеспечить сохранность товаров;

2) исключить доступ посторонних лиц к товарам;

3) обеспечить возможности проведения в отношении товаров таможенного контроля;

4) СВХ должны располагаться в разумной близости от транспортных узлов и транспортных магистралей (ст. 107 ТК).

Владельцем СВХ может быть российское юридическое лицо, включенное в Реестр владельцев СВХ. Для включения в Реестр владельцев СВХ необходимо:

владеть необходимыми помещениями и (или) открытыми площадками, планируемыми к использованию в качестве СВХ;

обеспечить уплату платежей из расчета 2,5 млн. рублей и дополнительно 1000 рублей за 1 квадратный метр полезной площади, если в качестве склада используется открытая площадка, или 300 рублей за 1 кубический метр полезного объема помещения, если в качестве склада используется помещение;

заключить договор страхования риска гражданской ответственности на сумму 3500 рублей за один квадратный метр полезной площади, если в качестве СВХ используется открытая площадка, или из расчета 1000 рублей за один кубический метр полезного объема.

Включение владельца СВХ в Реестр владельцев СВХ осуществляется по каждому территориально обособленному помещению и (или) каждой территориально обособленно открытой площадке, которые используются в качестве СВХ. На каждое территориально обособленное помещение и (или) территориально обособленную открытую площадку выдается отдельное свидетельство о включении в Реестр владельцев СВХ.

Свидетельство о включении в Реестр владельцев складов временного хранения действительно в течение 5 лет.

В соответствии со статьей 112 ТК владелец СВХ обязан:

1) соблюдать условия и требования, установленные ТК в отношении хранения товаров, находящихся под таможенным контролем;

2) вести учет хранимых товаров, находящихся под таможенным контролем, и представлять в таможенные органы отчетность о хранении таких товаров;

3) обеспечивать сохранность товаров, находящихся на СВХ, и транспортных средств, находящихся на прилегающей к нему территории, являющейся зоной таможенного контроля;

4) обеспечивать возможность круглосуточного размещения товаров и транспортных средств на СВХ, на прилегающей к складу территории, являющейся зоной таможенного контроля;

5) обеспечивать невозможность доступа посторонних лиц к товарам и транспортным средствам, находящимся на указанном складе или прилегающей к нему территории, без разрешения таможенного органа;

6) уплачивать таможенные пошлины, налоги, предусмотренные ТК;

7) нести ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, хранящихся на СВХ, в случае их утраты либо выдачи без разрешения таможенного органа.

Владелец СВХ не несет ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов лишь в случае, если товары уничтожены либо безвозвратно утеряны вследствие аварии, действия непреодолимой силы или естественной убыли при нормальных условиях хранения.

Убытие товаров с таможенной территории Российской Федерации. Убытие товаров и транспортных средств допускается в пунктах пропуска через Государственную границу РФ или в иных местах, установленных в соответствии с законодательством РФ о Государственной границе РФ, во время работы таможенных органов. Данное положение не распространяется на товары, перевозимые морскими (речными), воздушными судами, пересекающими таможенную территорию РФ без остановки в порту или аэропорту, которые расположены на таможенной территории РФ. Убытие товаров и транспортных средств допускается с разрешения таможенного органа. Для получения разрешения таможенного органа на убытие товаров или транспортных средств в таможенный орган предъявляются таможенные документы, подтверждающие помещение товаров под таможенный режим, предусматривающий вывоз товаров с таможенной территории РФ. До убытия товаров и транспортных средств перевозчик обязан представить в таможенный орган документы и сведения, предусмотренные ст. 73–76 ТК, в зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется международная перевозка товаров. Погрузка товаров на транспортное средство, убывающее с таможенной территории РФ, допускается после принятия таможенной декларации, за исключением случаев, если при таможенном оформлении товаров таможенный орган не требует предъявления товаров для проведения их проверки, а также перемещения товаров в соответствии с таможенным режимом международного таможенного транзита. Должностные лица таможенных органов в целях проверки товаров вправе присутствовать при их погрузке на транспортное средство, убывающее с таможенной территории РФ. Погрузка товаров в этом случае осуществляется в местах, нахождение которых согласовано с таможенными органами, и во время работы таможенных органов. По запросу заинтересованного лица таможенный орган вправе разрешить производить погрузку вне установленного рабочего времени этого органа в соответствии со ст. 407 ТК.

Статья 122 ТК сформулировала следующие требования к товарам при их убытии с таможенной территории РФ:

1. Товары должны быть фактически вывезены с таможенной территории РФ в том же количестве и состоянии, в котором они находились в момент их помещения под определенный таможенный режим, за исключением изменения количества и состояния товаров вследствие естественного износа или убыли, либо вследствие изменения естественных свойств товаров при нормальных условиях перевозки, транспортировки и хранения, а также изменения количества товаров вследствие наличия несливаемых остатков в транспортном средстве.

2. Лица не несут ответственность за несоблюдение положений ст. 122 ТК в случае, если утрата либо изменение состояния товаров произошли вследствие аварии либо действия непреодолимой силы, а в случаях, предусмотренных техническими регламентами и стандартами, действующими в РФ, – при изменении сведений о количестве товаров из-за погрешности методов измерения.

3. Российские товары могут быть вывезены в меньшем количестве, чем количество, заявленное при их помещении под определенный таможенный режим, вне зависимости от причин, по которым произошло уменьшение количества товаров.

4. При предъявлении товаров таможенному органу в месте их убытия по запросу декларанта таможенный орган подтверждает количество фактически вывезенных товаров.

4.3. Таможенное декларирование товаров

5) документа, содержащего сведения о перевозимых на борту пассажирах и об их багаже (пассажирская ведомость);

6) документа, предписываемого Всемирной почтовой конвенцией.

При международной перевозке железнодорожным транспортом перевозчик сообщает таможенному органу следующие сведения (ст. 76 ТК):

1) наименование и адрес отправителя товаров;

2) наименование и адрес получателя товаров;

3) наименование станции отправления и станции назначения товаров;

4) о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров;

5) наименование, а также коды товаров или Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности не менее чем на уровне первых четырех знаков;

6) вес брутто товаров (в килограммах);

7) идентификационные номера контейнеров.

Перевозчик сообщает сведения путем представления таможенному органу следующих документов:

1) железнодорожной накладной;

2) имеющихся у перевозчика коммерческих документов на перевозимые товары.

Таможенный орган не вправе требовать от перевозчика представления иных сведений. Если документы, предусмотренные ст. 73–76 ТК, не содержат всех необходимых сведений, перевозчик обязан сообщить таможенному органу недостающие сведения путем представления иных имеющихся у него документов или дополнительных документов, составленных перевозчиком в произвольной форме.

Перевозчик вправе представить документы и сведения таможенному органу до фактического прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ. От имени перевозчика документы и сведения могут быть представлены любым иным лицом, действующим по его поручению.

Статья 77 ТК предусматривает, что после прибытия товаров и представления таможенному органу соответствующих документов и сведений товары могут быть разгружены или перегружены (ст. 78 ТК), помещены на склад временного хранения (гл. 12 ТК), заявлены к определенному таможенному режиму либо к внутреннему таможенному транзиту (гл. 10 ТК).

С момента предъявления товаров в месте их прибытия такие товары приобретают статус находящихся на временном хранении. По истечении предельного срока временного хранения (ст. 103 ТК) таможенные органы распоряжаются указанными товарами в соответствии с гл. 41 ТК.

Внутренний таможенный транзит – таможенная процедура, при которой иностранные товары перевозятся по таможенной территории РФ без уплаты таможенных пошлин, налогов и применения запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании ВЭД (ст. 79 ТК)[1].

Внутренний таможенный транзит применяется при: перевозке (доставке) товаров от таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место прибытия на таможенную территорию РФ, до таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место таможенного декларирования;

перевозке (доставке) товаров от таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место таможенного декларирования, до таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место ввоза (убытия) товара за пределы таможенной территории РФ;

перевозке товаров между складами временного хранения, таможенными складами (например в случае исключения владельца СВХ из Реестра владельцев СВХ – ст. 114 ТКРФ);

перевозке товаров в иных случаях, когда на товары не предоставлено обеспечение уплаты таможенных платежей (например внутренний таможенный транзит международных почтовых отправлений – ст. 296 ТК РФ).

Порядок производства внутреннего таможенного транзита регламентируется гл. 10 ТК РФ. Положения гл. 10 ТК не распространяются:

1) на товары, перевозимые воздушным транспортом, если воздушное судно во время совершения регулярного рейса в месте прибытия товаров совершает промежуточную или вынужденную (техническую) посадку без частичной выгрузки товаров;

2) на товары, перевозимые трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.

Согласно ст. 80 ТК внутренний таможенный транзит допускается с письменного разрешения таможенного органа, в регионе деятельности которого начинается перевозка товаров, в соответствии с таможенной процедурой внутреннего таможенного транзита (таможенный орган отправления).

Внутренний таможенный транзит осуществляется на основе транзитной декларации, в качестве которой таможенный орган отправления принимает любые коммерческие, транспортные (перевозочные) документы и (или) таможенные документы, содержащие следующие сведения (п. 2 ст. 81 ТК):

о наименовании и местонахождении отправителя (получателя) товаров в соответствии с транспортными документами;

о стране отправления (стране назначения) товаров; о наименовании и местонахождении перевозчика товаров либо экспедитора, если разрешение на внутренний таможенный транзит получает экспедитор;

о транспортном средстве, на котором товары перевозятся по таможенной территории Российской Федерации, а при осуществлении перевозки автомобильным транспортом – также о водителе транспортного средства;

о видах или наименованиях, количестве, стоимости товаров в соответствии с коммерческими, транспортными (перевозочными) документами, весе или об объеме, о кодах товаров в соответствии с Гармонизированной системой описаний и кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне не менее чем первых четырех знаков; об общем количестве грузовых мест; о пункте назначения товаров;

о планируемой перегрузке товаров или других грузовых операциях в пути;

о планируемом сроке перевозки товаров (ст. 82); о маршруте, если перевозка товаров должна осуществляться по определенным маршрутам (п. 3 ст. 86).

Согласно ст. 82 ТК предельный срок внутреннего таможенного транзита не может превышать срока, определяемого из расчета 2000 км за один месяц, в случае, если перевозка осуществляется автомобильным, железнодорожным, морским (речным) транспортом, а в случае, если перевозка осуществляется воздушным транспортом, этот срок не может превышать 3 дней со дня получения разрешения на внутренний таможенный транзит.

Место доставки товаров при внутреннем таможенном транзите определяется таможенным органом отправления на основании сведений о пункте назначения, указанных в транспортных (перевозочных) документах. Местом доставки товаров является зона таможенного контроля, находящаяся в регионе деятельности таможенного органа назначения. При этом товары, перевозимые из места их прибытия, доставляются в место нахождения таможенного органа (п. 1 ст. 85).

В случае изменения пункта назначения в соответствии с законодательством РФ в области транспорта при внутреннем таможенном транзите перевозчик вправе обратиться в таможенный орган с просьбой об изменении места доставки товаров. При этом перевозчик представляет в любой таможенный орган, находящийся по пути его следования, заявление об изменении пункта назначения, составленное в произвольной форме, документы, подтверждающие изменение пункта назначения, а также документы, предусмотренные п. 3 ст. 92 ТК.

После прибытия товаров и транспортных средств в место назначения:

а) таможенный перевозчик предъявляет таможенному органу товары, транзитную декларацию, а также иные товаросопроводительные документы (в течение одного часа с момента прибытия или с момента начала работы таможенного органа, а при перевозках товаров железнодорожным транспортом – в течение 12 часов);

б) таможенный орган в течение двух часов с момента предъявления товаров, транзитной декларации и иных документов регистрирует факт прибытия и в течение 24 часов с момента регистрации прибытия оформляет письменное подтверждение о прибытии транспортного средства.

Таможенный орган отправления вправе принять следующие меры (одну из них) по обеспечению соблюдения таможенного законодательства РФ при внутреннем таможенном транзите:

1) обеспечение уплаты таможенных платежей в отношении иностранных товаров в размерах, соответствующих сумме ввозных таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате при выпуске товаров для свободного обращения. Если сведений о товарах, предоставленных для целей внутреннего таможенного транзита, недостаточно для исчисления суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, размер обеспечения уплаты таможенных платежей определяется в порядке, предусмотренном ст. 338 ТК;

2) таможенное сопровождение (ст. 87 ТК);

3) определение маршрутов (п. 3 ст. 86 ТК);

4) обеспечение надлежащим оборудованием транспортного средства, контейнера или съемного кузова для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями (ст. 84 ТК);

5) обеспечение идентификаций товаров (ст. 83 ТК).

Перевозка товаров в соответствии с процедурой внутреннего

таможенного транзита может осуществляться любым перевозчиком, в т. ч. таможенным перевозчиком. Из множества возможных перевозчиков товаров по процедуре внутреннего таможенного транзита можно выделить:

1) обычные перевозчики, например сами участники ВЭД;

2) транспортные организации, имеющие статус международных перевозчиков и осуществляющие свою деятельность на основании международных конвенций. В отличие от таможенного перевозчика международный перевозчик фактически перемещает товар через таможенную границу РФ;

3) таможенные перевозчики. Таможенный перевозчик – это вид деятельности в области таможенного дела по перевозке товаров (находящихся под таможенным контролем) в пределах таможенной территории Российской Федерации.

Правовой статус таможенного перевозчика регламентируется гл. 11 ТК (ст. 93–98)

Таможенным перевозчиком может быть российское юридическое лицо, включенное в Реестр таможенных перевозчиков. Таможенный перевозчик осуществляет перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем, в случаях и на условиях, которые установлены ТК. Таможенный перевозчик вправе ограничить регион своей деятельности одним (несколькими) таможенным органом (таможенными органами).

В зависимости от территориальных масштабов своей деятельности таможенные перевозчики могут быть:

зональными (при перевозках товаров в пределах зоны деятельности одной таможни, например между таможенными постами и таможней, в подчинении которой находятся данные таможенные посты);

региональными (при перевозках товаров в пределах одного регионального таможенного управления, т. е. между таможнями и таможенными постами, замыкающимися на соответствующее таможенное направление);

общероссийскими (при перевозках товаров между различными региональными таможенными управлениями, таможенными постами).

Таможенный перевозчик вправе осуществлять перевозку товаров любыми видами транспорта, о чем необходимо заявить на стадии обращения в таможенный орган за получением свидетельства о включении в Реестр таможенных перевозчиков.

Статья 94 ТК предусматривает следующие условия включения в Реестр таможенных перевозчиков:

1) осуществление деятельности по перевозке грузов в течение не менее 2 лет;

2) обеспечение уплаты таможенных платежей;

3) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке грузов, если такой вид деятельности лицензируется в соответствии с законодательством РФ;

4) владение (нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде) используемыми для перевозки товаров транспортными средствами, в т. ч. транспортными средствами, пригодными для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями;

5) наличие договора страхования риска своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда товару, вверенному перевозчику по договору перевозки, или по причине нарушения обязательств, возникших из договора. Страховая сумма не может быть менее 20 млн. руб.

Свидетельство о включении в Реестр таможенных перевозчиков действительно в течение 5 лет.

Временное хранение товаров – таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к ним ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании ВЭД, до их выпуска в соответствии с определенным таможенным режимом либо до помещения их под иную таможенную процедуру (ст. 99 ТК).

Применение таможенной процедуры позволяет:

обеспечить сохранность товаров до завершения таможенного оформления в целом;

дает возможность заинтересованным лицам проверить товар и подготовиться к таможенному декларированию.

Временное хранение товаров осуществляется на складах временного хранения (СВХ), если иное не установлено гл. 11 ТК. СВХ – специально выделенные и обустроенные для этих целей помещения и (или) открытые площадки, соответствующие требованиям, установленным ст. 107 ТК. СВХ являются зоной таможенного контроля. Товары могут быть помещены на любой СВХ с учетом ограничений, предусмотренных ТК (ст. 100 ТК).

Статья 101 определяет помещение товаров на склады временного хранения: на СВХ могут быть помещены любые иностранные товары, в т. ч. ввезенные на таможенную территорию РФ с нарушением установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании ВЭД запретов на ввоз (п. 1 ст. 13 ТК).

Товары, которые могут причинить вред другим товарам или требуют особых условий хранения, должны храниться на складах или в отдельных помещениях СВХ, специально приспособленных для хранения таких товаров (ст. 101 ТК).

Согласно статье 103 ТК срок временного хранения товаров составляет 2 месяца. Предельный срок временного хранения товаров составляет 4 месяца. Товары, подвергающиеся быстрой порче, могут храниться на СВХ в пределах срока хранения их качеств, позволяющих использовать такие товары по назначению, но не более 2 месяцев.

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, и их представители вправе совершать с товарами, находящимися на временном хранении, обычные операции, необходимые для обеспечения сохранности товаров в неизменном состоянии (в т. ч. осматривать и измерять товары, перемещать их в пределах склада временного хранения), при условии, что эти операции не повлекут изменения состояния товаров, нарушения их упаковки и (или) изменения наложенных средств идентификации (ст. 104 ТК).

СВХ могут быть двух типов: открытого или закрытого. СВХ являются складами открытого типа, если они доступны для хранения любых товаров и использования любыми лицами. СВХ являются складами закрытого типа, если они предназначены для хранения товаров владельца склада или для хранения товаров, ограниченных в обороте и (или) требующих особых условий хранения (ст. 106 ТК).

Помещения и (или) открытые площадки, предназначенные для использования в качестве СВХ, должны отвечать следующим требованиям:

1) быть обустроены и оборудованы таким образом, чтобы обеспечить сохранность товаров;

2) исключить доступ посторонних лиц к товарам;

3) обеспечить возможности проведения в отношении товаров таможенного контроля;

4) СВХ должны располагаться в разумной близости от транспортных узлов и транспортных магистралей (ст. 107 ТК).

Владельцем СВХ может быть российское юридическое лицо, включенное в Реестр владельцев СВХ. Для включения в Реестр владельцев СВХ необходимо:

владеть необходимыми помещениями и (или) открытыми площадками, планируемыми к использованию в качестве СВХ;

обеспечить уплату платежей из расчета 2,5 млн. рублей и дополнительно 1000 рублей за 1 квадратный метр полезной площади, если в качестве склада используется открытая площадка, или 300 рублей за 1 кубический метр полезного объема помещения, если в качестве склада используется помещение;

заключить договор страхования риска гражданской ответственности на сумму 3500 рублей за один квадратный метр полезной площади, если в качестве СВХ используется открытая площадка, или из расчета 1000 рублей за один кубический метр полезного объема.

Включение владельца СВХ в Реестр владельцев СВХ осуществляется по каждому территориально обособленному помещению и (или) каждой территориально обособленно открытой площадке, которые используются в качестве СВХ. На каждое территориально обособленное помещение и (или) территориально обособленную открытую площадку выдается отдельное свидетельство о включении в Реестр владельцев СВХ.

Свидетельство о включении в Реестр владельцев складов временного хранения действительно в течение 5 лет.

В соответствии со статьей 112 ТК владелец СВХ обязан:

1) соблюдать условия и требования, установленные ТК в отношении хранения товаров, находящихся под таможенным контролем;

2) вести учет хранимых товаров, находящихся под таможенным контролем, и представлять в таможенные органы отчетность о хранении таких товаров;

3) обеспечивать сохранность товаров, находящихся на СВХ, и транспортных средств, находящихся на прилегающей к нему территории, являющейся зоной таможенного контроля;

4) обеспечивать возможность круглосуточного размещения товаров и транспортных средств на СВХ, на прилегающей к складу территории, являющейся зоной таможенного контроля;

5) обеспечивать невозможность доступа посторонних лиц к товарам и транспортным средствам, находящимся на указанном складе или прилегающей к нему территории, без разрешения таможенного органа;

6) уплачивать таможенные пошлины, налоги, предусмотренные ТК;

7) нести ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, хранящихся на СВХ, в случае их утраты либо выдачи без разрешения таможенного органа.

Владелец СВХ не несет ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов лишь в случае, если товары уничтожены либо безвозвратно утеряны вследствие аварии, действия непреодолимой силы или естественной убыли при нормальных условиях хранения.

Убытие товаров с таможенной территории Российской Федерации. Убытие товаров и транспортных средств допускается в пунктах пропуска через Государственную границу РФ или в иных местах, установленных в соответствии с законодательством РФ о Государственной границе РФ, во время работы таможенных органов. Данное положение не распространяется на товары, перевозимые морскими (речными), воздушными судами, пересекающими таможенную территорию РФ без остановки в порту или аэропорту, которые расположены на таможенной территории РФ. Убытие товаров и транспортных средств допускается с разрешения таможенного органа. Для получения разрешения таможенного органа на убытие товаров или транспортных средств в таможенный орган предъявляются таможенные документы, подтверждающие помещение товаров под таможенный режим, предусматривающий вывоз товаров с таможенной территории РФ. До убытия товаров и транспортных средств перевозчик обязан представить в таможенный орган документы и сведения, предусмотренные ст. 73–76 ТК, в зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется международная перевозка товаров. Погрузка товаров на транспортное средство, убывающее с таможенной территории РФ, допускается после принятия таможенной декларации, за исключением случаев, если при таможенном оформлении товаров таможенный орган не требует предъявления товаров для проведения их проверки, а также перемещения товаров в соответствии с таможенным режимом международного таможенного транзита. Должностные лица таможенных органов в целях проверки товаров вправе присутствовать при их погрузке на транспортное средство, убывающее с таможенной территории РФ. Погрузка товаров в этом случае осуществляется в местах, нахождение которых согласовано с таможенными органами, и во время работы таможенных органов. По запросу заинтересованного лица таможенный орган вправе разрешить производить погрузку вне установленного рабочего времени этого органа в соответствии со ст. 407 ТК.

Статья 122 ТК сформулировала следующие требования к товарам при их убытии с таможенной территории РФ:

1. Товары должны быть фактически вывезены с таможенной территории РФ в том же количестве и состоянии, в котором они находились в момент их помещения под определенный таможенный режим, за исключением изменения количества и состояния товаров вследствие естественного износа или убыли, либо вследствие изменения естественных свойств товаров при нормальных условиях перевозки, транспортировки и хранения, а также изменения количества товаров вследствие наличия несливаемых остатков в транспортном средстве.

2. Лица не несут ответственность за несоблюдение положений ст. 122 ТК в случае, если утрата либо изменение состояния товаров произошли вследствие аварии либо действия непреодолимой силы, а в случаях, предусмотренных техническими регламентами и стандартами, действующими в РФ, – при изменении сведений о количестве товаров из-за погрешности методов измерения.

3. Российские товары могут быть вывезены в меньшем количестве, чем количество, заявленное при их помещении под определенный таможенный режим, вне зависимости от причин, по которым произошло уменьшение количества товаров.

4. При предъявлении товаров таможенному органу в месте их убытия по запросу декларанта таможенный орган подтверждает количество фактически вывезенных товаров.

4.3. Таможенное декларирование товаров

Таможенное декларирование – это заявление по установленной форме точных сведений о товарах в соответствии с требованиями избранного таможенного режима или специальной таможенной процедуры.

Таможенному декларированию подлежат товары (ст. 183, 184, 247, 391 ТК):

при перемещении через таможенную границу; при изменении таможенного режима (например таможенного режима временного ввоза на режим таможенного склада);

являющиеся отходами, образовавшимися в результате применения таможенных режимов переработки на таможенной территории и переработки для внутреннего потребления;

являющиеся отходами, образовавшимися в результате уничтожения иностранных товаров, при применении таможенного режима уничтожения;

незаконно ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации и приобретенные лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность и не имеющим отношения к незаконному перемещению.

Декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в таможенной декларации или иным способом, предусмотренным ТК, в письменной, устной, электронной или конклюдентной форме сведений о товарах, об их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей.

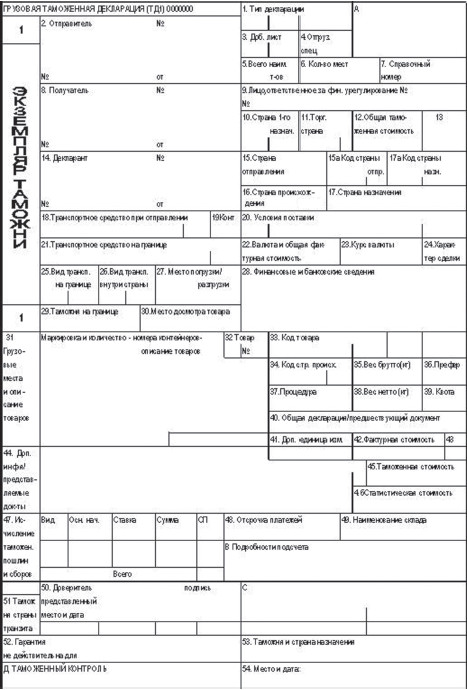

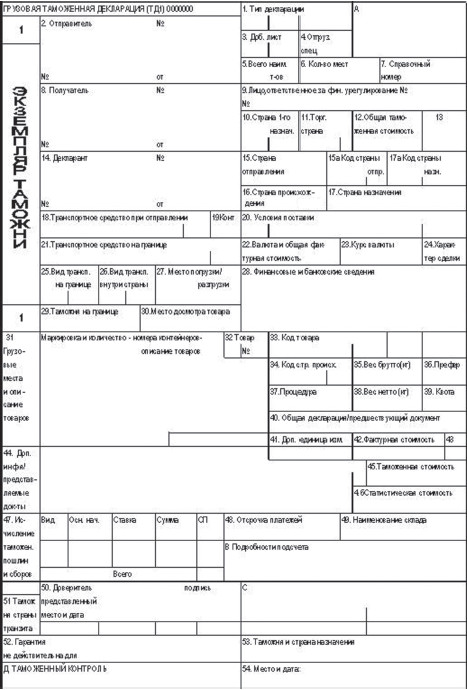

В настоящее время в РФ используется в основном письменная форма таможенного декларирования. В области внешнеэкономической деятельности (в случае перемещения товаров хозяйствующими субъектами) применяется установленная форма грузовой таможенной декларации (ГТД) (рис. 4).

Порядок применения ГТД при таможенном декларировании товаров установлен приказом ГТК России от 21 августа 2003 г. № 915 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации». В соответствии с данным порядком в одной ГТД могут быть заявлены сведения о товарах, содержащихся в одной товарной партии, которые помещаются под один и тот же таможенный режим. При этом количество товаров (по наименованию), декларируемых с помощью одной ГТД (с использованием добавочных листов), не ограничено.

Рис. 4. Образец ГТД

Одновременно с подачей ГТД в таможенный орган представляются необходимые для таможенных целей документы (с прилагаемой описью) и электронная копия ГТД на магнитном носителе. Принятие ГТД оформляется путем присвоения последней регистрационного номера.

Декларирование товаров производится декларантом либо таможенным брокером (представителем) по выбору участника ВЭД.

Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только теми сведениями, которые необходимы для целей исчисления и взимания таможенных платежей, формирования таможенной статистики и применения таможенного законодательства РФ.

Согласно ст. 124 ТК в таможенной декларации могут быть указаны следующие основные сведения (в т. ч. в кодированном виде):

1) заявляемый таможенный режим;

2) сведения о декларанте, таможенном брокере (представителе), лице, перемещающем товары, об отправителе и о получателе товаров;

3) сведения о транспортных средствах, используемых для международной перевозки товаров и (или) их перевозки по таможенной территории РФ под таможенным контролем;

4) сведения о товарах: наименование; описание; классификационный код товаров по ТН ВЭД;

5) наименование страны происхождения; наименование страны отправления (назначения); описание упаковок (количество, вид, маркировки и порядковые номера); количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) или в других единицах измерения; таможенная стоимость;

6) сведения об исчислении таможенных платежей: ставки ввозных или вывозных пошлин, налогов, таможенных сборов; применение льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; применение тарифных преференций; суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; установленный Центральным банком РФ на день подачи таможенной декларации курс валюты для целей учета и таможенных платежей;

Таможенному декларированию подлежат товары (ст. 183, 184, 247, 391 ТК):

при перемещении через таможенную границу; при изменении таможенного режима (например таможенного режима временного ввоза на режим таможенного склада);

являющиеся отходами, образовавшимися в результате применения таможенных режимов переработки на таможенной территории и переработки для внутреннего потребления;

являющиеся отходами, образовавшимися в результате уничтожения иностранных товаров, при применении таможенного режима уничтожения;

незаконно ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации и приобретенные лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность и не имеющим отношения к незаконному перемещению.

Декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в таможенной декларации или иным способом, предусмотренным ТК, в письменной, устной, электронной или конклюдентной форме сведений о товарах, об их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей.

В настоящее время в РФ используется в основном письменная форма таможенного декларирования. В области внешнеэкономической деятельности (в случае перемещения товаров хозяйствующими субъектами) применяется установленная форма грузовой таможенной декларации (ГТД) (рис. 4).

Порядок применения ГТД при таможенном декларировании товаров установлен приказом ГТК России от 21 августа 2003 г. № 915 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации». В соответствии с данным порядком в одной ГТД могут быть заявлены сведения о товарах, содержащихся в одной товарной партии, которые помещаются под один и тот же таможенный режим. При этом количество товаров (по наименованию), декларируемых с помощью одной ГТД (с использованием добавочных листов), не ограничено.

Рис. 4. Образец ГТД

Одновременно с подачей ГТД в таможенный орган представляются необходимые для таможенных целей документы (с прилагаемой описью) и электронная копия ГТД на магнитном носителе. Принятие ГТД оформляется путем присвоения последней регистрационного номера.

Декларирование товаров производится декларантом либо таможенным брокером (представителем) по выбору участника ВЭД.

Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только теми сведениями, которые необходимы для целей исчисления и взимания таможенных платежей, формирования таможенной статистики и применения таможенного законодательства РФ.

Согласно ст. 124 ТК в таможенной декларации могут быть указаны следующие основные сведения (в т. ч. в кодированном виде):

1) заявляемый таможенный режим;

2) сведения о декларанте, таможенном брокере (представителе), лице, перемещающем товары, об отправителе и о получателе товаров;

3) сведения о транспортных средствах, используемых для международной перевозки товаров и (или) их перевозки по таможенной территории РФ под таможенным контролем;

4) сведения о товарах: наименование; описание; классификационный код товаров по ТН ВЭД;

5) наименование страны происхождения; наименование страны отправления (назначения); описание упаковок (количество, вид, маркировки и порядковые номера); количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) или в других единицах измерения; таможенная стоимость;

6) сведения об исчислении таможенных платежей: ставки ввозных или вывозных пошлин, налогов, таможенных сборов; применение льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; применение тарифных преференций; суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; установленный Центральным банком РФ на день подачи таможенной декларации курс валюты для целей учета и таможенных платежей;