Страница:

Операция закончилась 27 июня 1940 года выходом немецких войск к проливу Па-де-Кале и поражением союзных войск. В результате ее проведения Голландия и Бельгия капитулировали, английская армия была эвакуирована с континента, потеряв 62 тыс. человек и 23 тыс. орудий. Французы в ходе этой операции потеряли около 20 пехотных дивизий, в связи с чем боеспособность их армии значительно снизилась. Потери немцев в этой операции были незначительные.

По поводу результатов первой операции немецких войск в Бельгии позже Э. фон Манштейн в своей книге «Потерянные победы» писал: «Если в действительности в 1940 году благодаря умелым действиям группы армий «Б» противник был в Бельгии опрокинут на широком фронте и бельгийская и голландская армии были вынуждены к капитуляции, то этот результат (отдавая при этом дань и немецкому командованию, и ударной силе наших танковых соединений) все же никак нельзя назвать следствием заранее спланированной операции, исход которой был предрешен. Лучшее руководство войсками в лагере наших противников могло бы не допустить такого исхода»[1].

Так получилось, что после окончания первой фазы немецкого наступления оба противника снова противостояли друг другу на сплошном фронте вдоль линии Мажино до Кариньяна и далее вдоль Эн и Нижней Соммы, и немцы снова должны были штурмовать этот фронт. Но теперь перед основными силами противника были только отдельные форты и заставы, а также полоса заграждений, слабо развитая в инженерном отношении, за которым стояли остатки деморализованной французской армии.

Второй этап операции на Западе начался 5-го и завершился уже 18 июня 1940 года. К тому времени на север с линии Мажино была переброшена часть войск, которые вместе с отошедшими с Бельгии и выдвинутыми из резерва французскими войсками составили 3-ю группу армий (6, 7 и 10-я). 2-я группа армий (2-я и 4-я) по-прежнему обороняли линию Мажино, опасаясь удара противника с востока.

Для наступления на Францию немецкое командование сосредоточило группировку из 124 дивизий. В то же время немецкая армия «Ц» продолжала стоять против линии Мажино, создавая угрозу ее прорыва.

Утром 5 июня на правом крыле германо-французского фронта начала наступление группа армий генерала Э. фон Клейста. Она провела оборону французов восточнее города Абвиль и пробила 30-километровую брешь во фронте обороны 10-й французской армии.

9 июня начала наступление группа армий «А», нанося главный удар на Реймс. Там 11 июня в сражение были введены главные силы танковой группы генерала Гудериана. Французская оборона была прорвана, и немецкие войска заняли Реймс.

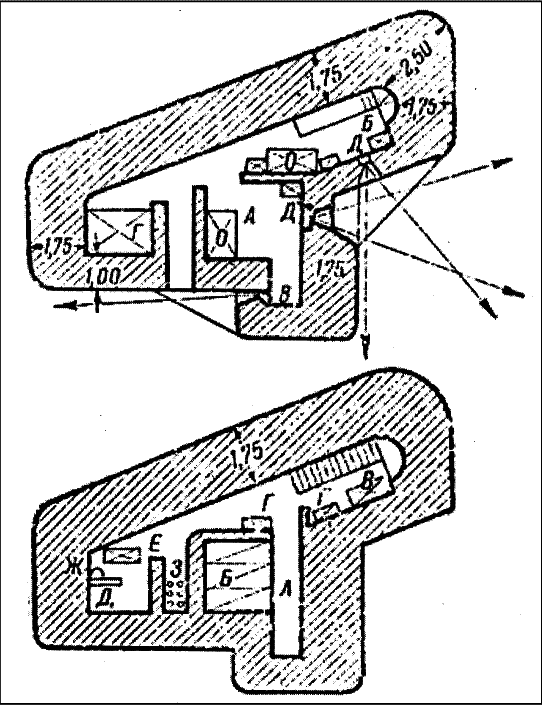

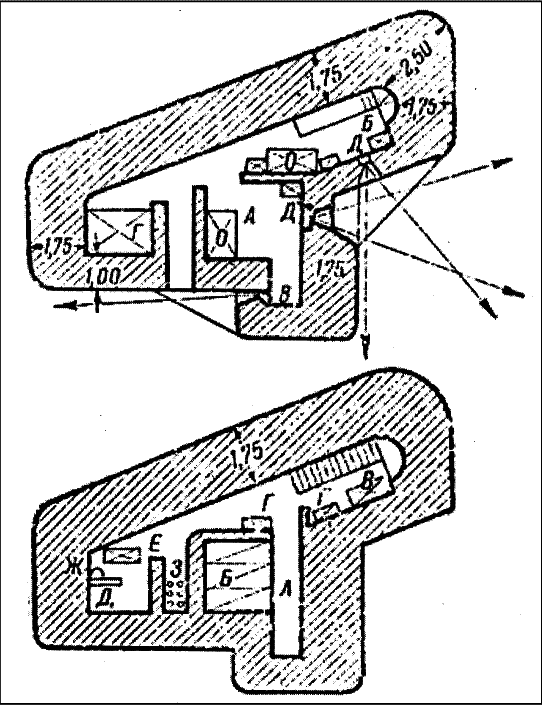

Огневая точка на два пулемета линии Мажино

Огневая точка на два пулемета линии Мажино

12 июня французское командование, по существу, уже отказалось от попыток оказать какое-либо сопротивление продвижению немецких войск в глубь страны, и был без боя сдан Париж. Насмерть перепуганное французское правительство 22 июня поспешило заключить с Германией перемирие.

Э. фон Манштейн писал: «И если вторая фаза наступления германской армий в такой короткий срок привела к полной капитуляции противника, то лишь потому, что он не смог занять достаточными силами оборону на сплошном фронте от швейцарской границы до моря, понеся такие большие потери в Северной Бельгии. Вторая причина заключалась в том, что боевому духу французской армии уже был нанесен решительный удар. Не приходится уже говорить о том, что противник не располагал войсками, равноценными немецким оперативным танковым соединениям»[2].

Таким образом, кампания, проведенная немецкими войсками в Бельгии, Голландии и Северной Франции и продолжавшаяся всего 40 дней, завершилась полным поражением союзников. Расчеты французского командования на линию Мажино себя не оправдали – немецкие войска отказались от штурма ее укрепленных районов, обойдя их с северо-запада.

В то же время французские войска, находившиеся во время всей операции на линии Мажино, были связаны войсками немецкой группы армий «Ц», которой командовал генерал-полковник Р. фон Лееб. Но этого немцам показалось мало, и они хотели доказать несостоятельность французов и в отношении линии Мажино. Поэтому 15–17 июня 1940 года, уже после занятия Парижа, германские войска обрушились на рейнский фронт силами семи дивизий 7-й армии, оснащенных большим количеством переправочно-десантных средств на участке между Страсбургом и Неф-Бризахом (15 километров южнее Маркольмсхайма). Целью этой операции, получившей кодовое название «Медведь», было опровержение выражения «Рейн есть непреодолимая натуральная граница». На отдельных участках наступления немцы имели семикратное превосходство в силах и средствах. Часть гарнизонов долговременных оборонительных сооружений погибла, другая часть сдалась в плен[3].

Таким образом, генерал Р. фон Лееб успешно выполнил поставленную перед ним задачу. Это выдвинуло его в ряд видных немецких военачальников, а 19 июля 1940 года он был удостоен высшего воинского звания Третьего рейха – стал генерал-фельдмаршалом.

Линия Маннергейма

По поводу результатов первой операции немецких войск в Бельгии позже Э. фон Манштейн в своей книге «Потерянные победы» писал: «Если в действительности в 1940 году благодаря умелым действиям группы армий «Б» противник был в Бельгии опрокинут на широком фронте и бельгийская и голландская армии были вынуждены к капитуляции, то этот результат (отдавая при этом дань и немецкому командованию, и ударной силе наших танковых соединений) все же никак нельзя назвать следствием заранее спланированной операции, исход которой был предрешен. Лучшее руководство войсками в лагере наших противников могло бы не допустить такого исхода»[1].

Так получилось, что после окончания первой фазы немецкого наступления оба противника снова противостояли друг другу на сплошном фронте вдоль линии Мажино до Кариньяна и далее вдоль Эн и Нижней Соммы, и немцы снова должны были штурмовать этот фронт. Но теперь перед основными силами противника были только отдельные форты и заставы, а также полоса заграждений, слабо развитая в инженерном отношении, за которым стояли остатки деморализованной французской армии.

Второй этап операции на Западе начался 5-го и завершился уже 18 июня 1940 года. К тому времени на север с линии Мажино была переброшена часть войск, которые вместе с отошедшими с Бельгии и выдвинутыми из резерва французскими войсками составили 3-ю группу армий (6, 7 и 10-я). 2-я группа армий (2-я и 4-я) по-прежнему обороняли линию Мажино, опасаясь удара противника с востока.

Для наступления на Францию немецкое командование сосредоточило группировку из 124 дивизий. В то же время немецкая армия «Ц» продолжала стоять против линии Мажино, создавая угрозу ее прорыва.

Утром 5 июня на правом крыле германо-французского фронта начала наступление группа армий генерала Э. фон Клейста. Она провела оборону французов восточнее города Абвиль и пробила 30-километровую брешь во фронте обороны 10-й французской армии.

9 июня начала наступление группа армий «А», нанося главный удар на Реймс. Там 11 июня в сражение были введены главные силы танковой группы генерала Гудериана. Французская оборона была прорвана, и немецкие войска заняли Реймс.

12 июня французское командование, по существу, уже отказалось от попыток оказать какое-либо сопротивление продвижению немецких войск в глубь страны, и был без боя сдан Париж. Насмерть перепуганное французское правительство 22 июня поспешило заключить с Германией перемирие.

Э. фон Манштейн писал: «И если вторая фаза наступления германской армий в такой короткий срок привела к полной капитуляции противника, то лишь потому, что он не смог занять достаточными силами оборону на сплошном фронте от швейцарской границы до моря, понеся такие большие потери в Северной Бельгии. Вторая причина заключалась в том, что боевому духу французской армии уже был нанесен решительный удар. Не приходится уже говорить о том, что противник не располагал войсками, равноценными немецким оперативным танковым соединениям»[2].

Таким образом, кампания, проведенная немецкими войсками в Бельгии, Голландии и Северной Франции и продолжавшаяся всего 40 дней, завершилась полным поражением союзников. Расчеты французского командования на линию Мажино себя не оправдали – немецкие войска отказались от штурма ее укрепленных районов, обойдя их с северо-запада.

В то же время французские войска, находившиеся во время всей операции на линии Мажино, были связаны войсками немецкой группы армий «Ц», которой командовал генерал-полковник Р. фон Лееб. Но этого немцам показалось мало, и они хотели доказать несостоятельность французов и в отношении линии Мажино. Поэтому 15–17 июня 1940 года, уже после занятия Парижа, германские войска обрушились на рейнский фронт силами семи дивизий 7-й армии, оснащенных большим количеством переправочно-десантных средств на участке между Страсбургом и Неф-Бризахом (15 километров южнее Маркольмсхайма). Целью этой операции, получившей кодовое название «Медведь», было опровержение выражения «Рейн есть непреодолимая натуральная граница». На отдельных участках наступления немцы имели семикратное превосходство в силах и средствах. Часть гарнизонов долговременных оборонительных сооружений погибла, другая часть сдалась в плен[3].

Таким образом, генерал Р. фон Лееб успешно выполнил поставленную перед ним задачу. Это выдвинуло его в ряд видных немецких военачальников, а 19 июля 1940 года он был удостоен высшего воинского звания Третьего рейха – стал генерал-фельдмаршалом.

Линия Маннергейма

К концу 30-х годов ХХ столетия финское командование, стремясь обезопасить свою страну от удара со стороны Советского Союза, прежде всего на Карельском перешейке, создало там мощную систему обороны, которую в СССР было принято называть линией Маннергейма. Это не совсем соответствует действительности. Поэтому, прежде чем говорить об обороне финнов, необходимо четко разобраться, что она собой представляла.

В военно-исторических трудах советского периода мы постоянно встречаем термин «линия Маннергейма» и считаем, что именно она противостояла наступлению войск Красной Армии в 1939 и 1940 годах. При этом указывается, что линия Маннергейма представляла собой глубоко эшелонированную полосу огневых долговременных укреплений общей глубиной, вместе с оперативной зоной, до 100 километров[4]. В истории ордена Ленина Ленинградского военного округа (М.: Воениздат, 1988) на стр. 129 утверждается что «линия Маннергейма состояла из трех основных, передовой и двух промежуточных полос, а также отсечных позиций. На всех трех полосах этой линии насчитывалось свыше 1000 ДОТов и ДЗОТов, из которых 296 сооружений были долговременные железобетонные… Всего же на главной полосе обороны насчитывалось около 200 железобетонных сооружений». А в книге «Бои в Финляндии» (М.: ОГИЗ, 1941) указывается, что советские войска во время наступления на Карельском перешейке «захватили 356 ДОТов и 2425 ДЗОТов».

Что же на Карельском перешейке финны имели на самом деле?

Строительство первых оборонительных сооружений на Карельском перешейке началось еще весной 1920 года по инициативе генерал-майора О. Энкеля, который накануне осенью возглавил Генеральный штаб Вооруженных сил Финляндии. Она прошла через Ремпетти, Хумальйоки, Сумма, оз. Муолаанъярви, оз. Эюряпяанъярви, часть водной системы Вуокси – Тайпе (ныне Ключевое, Емилово, Солдатское, оз. Глубокое, оз. Раковое, Вуокса, Соловьево) и состояла из 18 вытянутых в линию узлов обороны, в каждый из которых входило несколько долговременных каменно-бетонных (ДОТ) и дерево-земляных огневых точек (ДЗОТ), прикрытых с фронта противотанковыми и противопехотными заграждениями. При этом нужно отметить, что в финской научной литературе под термином «линия Маннергейма» понимается прежде всего главная фортификационная позиция на Карельском перешейке времен советско-финляндской «зимней войны» 1939–1940 годов. Эта позиция лишь частично совпадала с линией главной оборонительной полосы, на которой находились долговременные огневые сооружения, построенные до 1939 года.

Все началось с того, что в связи с намерением Финляндии выйти из состава бывшей Российской империи после событий 1917 года К. Маннергейм своим приказом от 7 мая 1918 года откомандировал в распоряжение командования Восточной армии (группировка белых войск Финляндии в восточной части страны) двух своих представителей – подполковника А. Раппе и майора К. фон Гейне, которые прибыли на службу в финскую армию из Швеции. Им было поручено составить предварительный план по строительству оборонительных сооружений на Карельском перешейке согласно рекомендациям и указаниям командующего Восточной армией. При составлении этого плана необходимо было учесть, что предполагаемые мероприятия должны были осуществляться силами имеющихся в наличии ресурсов в течение ближайших двух месяцев. Готовый план надлежало отправить в ставку Маннергейма не позднее 25 мая того же года с заключением командующего Восточной армией.

Указанные работы были выполнены с небольшим запозданием. Подполковник А. Раппе датировал этот план 1 июня 1918 года. В соответствии с этим планом строительство укреплений должно было осуществляться с учетом необходимости создания удобных исходных позиций для возможных наступательных действий финских и белогвардейских войск в направлении Петрограда. При этом А. Раппе в своей оценке положения исходил из того, что противник будет защищать Петроград в том числе и путем активных наступательных действий, и тогда его контрудары могут быть направлены в глубь Финляндии либо вдоль шоссейной дороги и железнодорожного полотна в сторону Кивеннапы (ныне поселок Первомайское) и Выборга, либо же на участке Рауту (ныне поселок Сосново). Но наиболее вероятным считалось выборгское направление.

Для обеспечения безопасности Финляндии на этом операционном направлении А. Раппе предлагал возвести три оборонительные позиции вдоль финско-русской границы. Первая, или передовая, позиция должна была пройти непосредственно у самой границы. Вторая, или главная, позиция намечалась от форта Ино и далее через деревни Кивеннапа и Липола к берегу Ладоги. Третья, тыловая, позиция должна была пойти по линии Муурила – Куолемаярви – Каукъярви – Перкъярви – Валкъярви – Рауту – Тайпале.

В инженерном отношении все три позиции должны были быть хорошо оборудованы различными сооружениями. Так, на передовой и на главной позициях необходимо было отрыть 25 километров траншей и создать полосы препятствий общей длиной 100 километров. Для проведения таких работ потребовалось бы в общей сложности 195 000 человеко-дней. На строительство тыловой оборонительной позиции, которая примерно совпадала с возведенной в 1920—1930-х годах главной полосой обороны, включавшей в себя систему железобетонных огневых точек (ДОТ), предполагалось затратить примерно такое же количество человеко-дней. С учетом прокладки дорог и линий связи общее число человеко-дней должно было достигать 400 000. Однако план, составленный А. Раппе, остался неосуществленным в связи с уходом генерала К. Маннергейма в отставку 29 мая 1918 года.

Тем не менее идея укрепления границ независимой Финляндии продолжала жить. 16 сентября 1918 года исполнявший обязанности начальника Генерального штаба финской армии немецкий полковник фон Редерн предложил Комитету по военным делам приступить к фортификационным работам на Карельском перешейке. Финский сенат принял соответствующее решение 29 октября того же года и постановил выделить на строительство укреплений ассигнования в размере 300 000 марок. К работам были привлечены отдельные воинские подразделения, прежде всего саперные роты, а также до 200 советских военнопленных. Но и на этот раз план фортификационного укрепления границы был осуществлен лишь частично. На нескольких участках были сооружены лишь проволочные заграждения и пулеметные гнезда.

16 сентября 1919 года на должность начальника Генерального штаба финляндских вооруженных сил пришел генерал-майор Оскар Энкель, который продолжил работы по укреплению границы на Карельском перешейке, начатые его предшественниками. При этом он принимал в расчет то обстоятельство, что в условиях экстренной мобилизации воинские части, дислоцировавшиеся в Выборге, должны наверняка успеть закончить развертывание на главной оборонительной полосе до того, как агрессор достигнет ее. Он считал, что обеспечить выполнение такой задачи на позициях, расположенных вблизи границы, было бы весьма затруднительно. Поэтому западный фланг проектируемой линии Энкеля был отодвинут от советской границы.

Строительные работы по плану Энкеля велись в период с 1920 по 1924 год. Первоначально предусматривалось строительство только главной полосы обороны. Но через год, когда уже велось строительство, этот первоначальный проект был дополнен планом строительства второй полосы обороны, прикрывавшей выход к Выборгу.

Всего по проекту Энкеля было возведено 168 оборонительных сооружений, из которых 114 являлись пулеметными, 6 – орудийными казематами и одна – орудийно-пулеметной. Также было устроено 10 пунктов управления огнем, 27 убежищ для личного состава и 10 небольших бетонированных пехотных позиций. Кроме того, еще 16 сооружений были построены вне пределов главной и второй полос обороны для прикрытия наиболее угрожаемых направлений.

Огневые точки, расположенные в лесисто-болотной местности, были оборудованы исключительно пулеметами. Но в районе широких открытых вуоксинских плесов более эффективным считалось орудийное огневое прикрытие. Поэтому в 1922 году Энкель обратился в Министерство обороны с предложением построить на северном побережье Вуоксы – Суванто пять небольших береговых артиллерийских фортов, оснащенных 76-мм скорострельными пушками образца 1900 года. Однако в эти форты пушки были установлены только в декабре 1939 года.

Главная оборонительная полоса состояла из вытянутой в линию системы из 18 узлов обороны, в каждый из которых входило несколько дерево-земляных полевых укреплений (ДЗОТ), долговременных каменно-бетонных сооружений (ДОТ), а также противотанковые и противопехотные заграждения. Сами узлы обороны были размещены на главной оборонительной линии крайне неравномерно: промежутки между отдельными узлами сопротивления иногда достигали 6–8 километров.

Для удобства управления каждый узел обороны имел свой индекс, начинавшийся обычно первыми буквами близлежащего населенного пункта. Если счет вести от берега Финского залива, то обозначения узлов последуют в таком порядке: «Н» – Хумалъйоки, ныне Ермилово, «К» – Колккала, ныне Малышево, «N» – Няюкки, «Ко» – Колмикееяля, «Ну» – Хюлкеяля, «Ка» – Кархула, ныне Дятлово, «Sk» – Суммакюля, «La» – Ляхде, «А» – Эюряпяа, ныне Лейпясуо, «Ми» – Муолаанкюля, ныне Грибное, «Ма» – Сикниеми, «Ма» – Мялкеля, ныне Зверево, «La» – Лауттаниеми, «No» – Нойсниеми, ныне Мыс, «Ki» – Кивиниеми, ныне Лосево, «Sa» – Саккола, ныне Громово, «Ке» – Келья, ныне Портовое, «Tai» – Тайпале, ныне Соловьево.

Кроме того, в систему укреплений линии Энкеля входила и тыловая оборонительная полоса, которая прикрывала подступы к Выборгу. В нее входило 10 узлов обороны, которые были расположены в следующем порядке: «R» – Ремпетти, ныне Ключевое, «Nr» – Нярья, «Kai» – Кайпиала, «Nu» – Нуораа и «Kak» – Каккола, ныне Соколинское, «Le» – Левияйнен, «A.-Sa» – Ала-Сяйние и «Y.-Sa» – Юля-Сяйние, ныне В.-Черкасово, «Не» – Хейнъйоки, ныне Вещево и «Ly» – Лююкюля, ныне Озерное.

Сами узлы обороны были различной мощности. Так, узел обороны «Н», который располагался северо-восточнее деревни Хумалъйоки, помимо полевых укреплений включал в себя четыре небольших одноэтажных пулеметных одноамбразурных ДОТа фронтального огня, прикрывавших железную дорогу и береговое шоссе. Узел обороны «К» занимал северо-восточную часть деревни Колккала и включал в себя, кроме полевых укреплений, противотанковых и противопехотных заграждений, семь небольших одноамбразурных пулеметных ДОТов фронтального огня, четыре бетонных укрытия и один командный пункт. Узел обороны «N» располагался в пределах северо-восточной оконечности озера Куолемаярви (ныне озеро Пионерское) у деревни Няюкки и включал в себя, помимо полевых укреплений, противопехотных и противотанковых заграждений, три одноамбразурных пулеметных ДОТа, один командный пункт и две бетонированные пехотные позиции. Узел обороны «Ко» находился на территории деревни Колмикесяля и включал в себя шесть одноамбразурных пулеметных ДОТов фронтального огня, три бетонных укрытия, один командный пункт и две бетонированных пехотных позиции. Узел обороны «Ну» находился на территории деревни Хюлькияля. Узел обороны «Ка» находился в центре деревни Кархула и включал в себя пять одноамбразурных пулеметных ДОТов и два укрытия.

Достаточно мощным был узел обороны «Sk», который размещался на территории деревни Суммакюля и включал в себя семь одноамбразурных и два двухамбразурных пулеметных ДОТа фронтального огня, один из которых совмещал также и функцию небольшого укрытия. В этом же узле обороны располагались еще четыре отдельно стоявших укрытия.

Узел обороны «La» примыкал почти вплотную к левому флангу укрепузла «Sk» и состоял из двух одноамбразурных пулеметных ДОТов фронтального огня, двух укрытий и четырех командных пунктов. (Позднее индекс «La» был заменен на «Sj»). Узел обороны «А» находился в 2 километрах юго-восточнее железнодорожной станции Эюряпяа (Лейпясуо) и состоял из пяти небольших одноамбразурных пулеметных ДОТов фронтального огня, простреливавших местность вдоль полотна железной дороги. (Позднее индекс «А» был заменен на «Le».) Десятый узел обороны, «Ми», располагался в пределах деревни Муолаанкюля и состоял из пяти одноамбразурных пулеметных ДОТов, одного артиллерийского капонира, оснащенного 75-мм корабельным орудием «Меллер», пяти укрытий и двух командных пунктов. Узел обороны «Ма» находился на мысу Сикниеми и состоял из трех одноамбразурных пулеметных ДОТов.

Двенадцатый узел обороны «Ма» занимал юго-восточную окраину деревни Мялкеля, вытянувшись вдоль берега реки Салменкайта. Он состоял из одного одноамбразурного пулеметного ДОТа, четырех укрытий и трех бетонированных пехотных позиций. По имеющимся сведениям, в том же районе в 1924 году было начато строительство артиллерийского капонира. На мысу Лауттаниеми находился еще один узел обороны, который состоял из двух одноамбразурных пулеметных ДОТов и одного артиллерийского капонира фланкирующего огня, рассчитанного на четыре орудия. Как и другие артиллерийские сооружения подобного типа, капонир имел небольшую казарму для гарнизона, защищенную мощными бетонными стенами.

Четырнадцатый узел обороны «No» располагался на соседнем мысу Нойсниеми и включал в себя один одноамбразурный пулеметный ДОТ и один артиллерийский капонир фланкирующего огня. Узел обороны «Ki» находился в центре деревни Кивиниеми на северном берегу бурной протоки. Он включал в себя два пулеметных одноамбразурных ДОТа и один пулеметно-артиллерийский капонир. Узел обороны «Sa» располагался вблизи села Саккола на берегу озера Сувантоярви (ныне озеро Суходольское). Он состоял из двух пулеметных одноамбразурных ДОТов и одного артиллерийского капонира. Узел обороны «Ке» находился на территории деревни Келья и состоял также из двух пулеметных одноамбразурных ДОТов и одного артиллерийского капонира. И, наконец, восемнадцатый узел обороны, «Tai», занимал обширное пространство мыса Коуккуниеми, пересекая территории деревень Кирвесмяки, Теренттиля и Тайпале. Он включал в себя 10 одноамбразурных пулеметных ДОТов фронтального огня, один артиллерийский капонир и одно укрытие.

Таким образом, в общей сложности на главной полосе обороны было построено 69 пулеметных ДОТов фронтального огня, один пулеметно-артиллерийский ДОТ, 8 артиллерийских капониров, 25 бетонных укрытий, 9 бетонных командных пунктов и 7 бетонных пехотных позиций.

На тыловой оборонительной позиции линии Энкеля в пределах 10 узлов обороны было сооружено 43 одноамбразурных пулеметных ДОТа, два укрытия, три командных пункта и две бетонированных пехотных позиции.

В частности, узел обороны «R» располагался близ деревни Ремпетти и включал в себя пять пулеметных одноамбразурных ДОТов, два бетонных укрытия и один бетонный командный пункт. Узел обороны «Nr» занимал северный берег озера Нярьянярви (ныне озеро Зайчихино) и включал в себя семь пулеметных одноамбразурных ДОТов фронтального огня, а также один бетонный командный пункт. Узел обороны «Kai» находился в центральной части деревни Кайпиала и включал в себя три одноамбразурных ДОТа, один командный пункт и две бетонированные пехотные позиции. Узел обороны «Nu» дислоцировался в западной части деревни Нуораа и включал в себя три одноамбразурных ДОТа фронтального огня. Узел обороны «Kak» размещался в деревеньке Каккола и включал в себя четыре одноамбразурных ДОТа фронтального огня. Узел обороны «Le» размещался возле хозяйства Левияйнен и состоял из одного одноамбразурного ДОТа.

Достаточно мощным был узел обороны «А.-Sa», который находился в деревне Ала-Сяйние и включал в себя девять одноамбразурных ДОТов. Несколько слабее был узел обороны «Y.-Sa», располагавшийся в деревне Юля-Сяйние и включавший в себя шесть одноамбразурных ДОТов. Еще более слабым был узел обороны «Не», который опирался на деревню Хейнъйоки и включал в себя три одноамбразурных ДОТа. И, наконец, в деревне Лююкюля находился узел обороны «Ly», который включал в себя два одноамбразурных ДОТа.

Таким образом, общее количество всех долговременных сооружений, построенных на главной и тыловой позициях линии Энкеля к 1924 году, учитывая и оба ДОТа на два и три пулемета вне зоны этих позиций, составило 168 единиц.

При этом специалисты отмечали, что линия Энкеля не была лишена недостатков, причина которых крылась не столько в техническом несовершенстве сооружений, сколько в скудости выделяемых на ее строительство средств. От первоначальной прогрессивной идеи возведения системы пулеметных косоприцельных ДОТов перекрестного огня пришлось отказаться в самом начале, так как для ее осуществления потребовалось бы соорудить значительно больше огневых точек, чем с применением ДОТов фронтального огня с углом секторов обстрела в 90 градусов. Почти все бетонированные сооружения отличались невысоким качеством бетона, практически полным отсутствием гибкой стальной арматуры и большим объемом наполнителя – песка, гравия и камней. Единственной металлической деталью, которая использовалась в перекрытиях долговременных оборонительных сооружений, была двутавровая стальная балка.

Подавляющая часть сооружений линии Энкеля были одноярусного типа, т. е одноэтажные. Исключениями являлись двухэтажное укрытие, расположенное в укрепленносм узле «Ко» и двухэтажный орудийный капонир в Патониеми (укрепузел «Tai»), в котором укрытие для гарнизона располагалось непосредственно под боевым казематом. Некоторые ДОТы сочетали в себе два помещения: боевой каземат и укрытие на 4–6 человек, оборудованное двухъярусными нарами.

Конструкция амбразур всех пулеметных ДОТов предполагала ведение фронтального огня и не обеспечивала огневого прикрытия соседних долговременных огневых точек. Все сооружения были крайне уязвимы от огня прямой наводкой в область амбразур.

26 февраля 1932 года главный инспектор по техническим вопросам полковник У.Сарлин, после нескольких предварительных бесед с опытным специалистом-фортификатором И. Фабрициусом, предложил ему возглавить работы по строительству укреплений на новом участке линии. К этому времени финское военное командование уже приняло конкретное решение о возведении дополнительного, двадцать первого узла обороны в системе главной оборонительной полосы, протянувшегося от озера Куолемаярви (ныне озеро Пионерское) до берега Финского залива восточнее мыса Кюренниеми и включавшего шесть одноэтажных ДОТов на 2–3 пулемета каждый. Именно этот участок получил условное сокращение «Ink» от названия находившейся в центре этого опорного пункта деревни Инкиля.

Фортификационные работы в переделах этого участка проводились силами саперного батальона. Первые ДОТы укрепленного узла «Ink» (Ink-1 и Ink-2), расположенные в его северной части, были возведены в 1932 году. Они были одноярусными и предназначались для ведения фланкирующего пулеметного огня, отсекавшего наступающую пехоту противника от танков. В отличие от своих предшественников эти сооружения имели ряд новшеств и преимуществ. В частности, это боковые защитные стенки, прикрывающие амбразуры с фронтального направления, насыщенность гибкой арматурой из стальной проволоки, высокое качество бетона. Остальные ДОТы (Ink-3, Ink-4, Ink-5 и Ink-7), построенные в 1933–1934 годах, являлись также капонирами фланкирующего огня, однако имели амбразуры, защищенные вертикальными броневыми листами толщиною в 10–15 сантиметров и размером 2х3 метра. Они также имели, кроме боевых казематов, подземные укрытия, вмещавшие от 12 до 24 человек личного состава. В каждом помещении имелся свой колодец, откуда можно было пополнять запасы свежей питьевой воды, там же были оборудованы спальные места с двухъярусными нарами. В холодное время помещение обогревалось печками. Всего на участке «Ink» в период с 1932 по 1934 год саперный батальон построил шесть железобетонных пулеметных ДОТов. Последний ДОТ, двухуровневый капонир, с тремя боевыми казематами и амбразурами, защищенными броневыми листами, с подземной казармой на взвод солдат, расположенной на нижнем уровне в 20-метровом коридоре, был построен только в 1937 году.

В военно-исторических трудах советского периода мы постоянно встречаем термин «линия Маннергейма» и считаем, что именно она противостояла наступлению войск Красной Армии в 1939 и 1940 годах. При этом указывается, что линия Маннергейма представляла собой глубоко эшелонированную полосу огневых долговременных укреплений общей глубиной, вместе с оперативной зоной, до 100 километров[4]. В истории ордена Ленина Ленинградского военного округа (М.: Воениздат, 1988) на стр. 129 утверждается что «линия Маннергейма состояла из трех основных, передовой и двух промежуточных полос, а также отсечных позиций. На всех трех полосах этой линии насчитывалось свыше 1000 ДОТов и ДЗОТов, из которых 296 сооружений были долговременные железобетонные… Всего же на главной полосе обороны насчитывалось около 200 железобетонных сооружений». А в книге «Бои в Финляндии» (М.: ОГИЗ, 1941) указывается, что советские войска во время наступления на Карельском перешейке «захватили 356 ДОТов и 2425 ДЗОТов».

Что же на Карельском перешейке финны имели на самом деле?

Строительство первых оборонительных сооружений на Карельском перешейке началось еще весной 1920 года по инициативе генерал-майора О. Энкеля, который накануне осенью возглавил Генеральный штаб Вооруженных сил Финляндии. Она прошла через Ремпетти, Хумальйоки, Сумма, оз. Муолаанъярви, оз. Эюряпяанъярви, часть водной системы Вуокси – Тайпе (ныне Ключевое, Емилово, Солдатское, оз. Глубокое, оз. Раковое, Вуокса, Соловьево) и состояла из 18 вытянутых в линию узлов обороны, в каждый из которых входило несколько долговременных каменно-бетонных (ДОТ) и дерево-земляных огневых точек (ДЗОТ), прикрытых с фронта противотанковыми и противопехотными заграждениями. При этом нужно отметить, что в финской научной литературе под термином «линия Маннергейма» понимается прежде всего главная фортификационная позиция на Карельском перешейке времен советско-финляндской «зимней войны» 1939–1940 годов. Эта позиция лишь частично совпадала с линией главной оборонительной полосы, на которой находились долговременные огневые сооружения, построенные до 1939 года.

Все началось с того, что в связи с намерением Финляндии выйти из состава бывшей Российской империи после событий 1917 года К. Маннергейм своим приказом от 7 мая 1918 года откомандировал в распоряжение командования Восточной армии (группировка белых войск Финляндии в восточной части страны) двух своих представителей – подполковника А. Раппе и майора К. фон Гейне, которые прибыли на службу в финскую армию из Швеции. Им было поручено составить предварительный план по строительству оборонительных сооружений на Карельском перешейке согласно рекомендациям и указаниям командующего Восточной армией. При составлении этого плана необходимо было учесть, что предполагаемые мероприятия должны были осуществляться силами имеющихся в наличии ресурсов в течение ближайших двух месяцев. Готовый план надлежало отправить в ставку Маннергейма не позднее 25 мая того же года с заключением командующего Восточной армией.

Указанные работы были выполнены с небольшим запозданием. Подполковник А. Раппе датировал этот план 1 июня 1918 года. В соответствии с этим планом строительство укреплений должно было осуществляться с учетом необходимости создания удобных исходных позиций для возможных наступательных действий финских и белогвардейских войск в направлении Петрограда. При этом А. Раппе в своей оценке положения исходил из того, что противник будет защищать Петроград в том числе и путем активных наступательных действий, и тогда его контрудары могут быть направлены в глубь Финляндии либо вдоль шоссейной дороги и железнодорожного полотна в сторону Кивеннапы (ныне поселок Первомайское) и Выборга, либо же на участке Рауту (ныне поселок Сосново). Но наиболее вероятным считалось выборгское направление.

Для обеспечения безопасности Финляндии на этом операционном направлении А. Раппе предлагал возвести три оборонительные позиции вдоль финско-русской границы. Первая, или передовая, позиция должна была пройти непосредственно у самой границы. Вторая, или главная, позиция намечалась от форта Ино и далее через деревни Кивеннапа и Липола к берегу Ладоги. Третья, тыловая, позиция должна была пойти по линии Муурила – Куолемаярви – Каукъярви – Перкъярви – Валкъярви – Рауту – Тайпале.

В инженерном отношении все три позиции должны были быть хорошо оборудованы различными сооружениями. Так, на передовой и на главной позициях необходимо было отрыть 25 километров траншей и создать полосы препятствий общей длиной 100 километров. Для проведения таких работ потребовалось бы в общей сложности 195 000 человеко-дней. На строительство тыловой оборонительной позиции, которая примерно совпадала с возведенной в 1920—1930-х годах главной полосой обороны, включавшей в себя систему железобетонных огневых точек (ДОТ), предполагалось затратить примерно такое же количество человеко-дней. С учетом прокладки дорог и линий связи общее число человеко-дней должно было достигать 400 000. Однако план, составленный А. Раппе, остался неосуществленным в связи с уходом генерала К. Маннергейма в отставку 29 мая 1918 года.

Тем не менее идея укрепления границ независимой Финляндии продолжала жить. 16 сентября 1918 года исполнявший обязанности начальника Генерального штаба финской армии немецкий полковник фон Редерн предложил Комитету по военным делам приступить к фортификационным работам на Карельском перешейке. Финский сенат принял соответствующее решение 29 октября того же года и постановил выделить на строительство укреплений ассигнования в размере 300 000 марок. К работам были привлечены отдельные воинские подразделения, прежде всего саперные роты, а также до 200 советских военнопленных. Но и на этот раз план фортификационного укрепления границы был осуществлен лишь частично. На нескольких участках были сооружены лишь проволочные заграждения и пулеметные гнезда.

16 сентября 1919 года на должность начальника Генерального штаба финляндских вооруженных сил пришел генерал-майор Оскар Энкель, который продолжил работы по укреплению границы на Карельском перешейке, начатые его предшественниками. При этом он принимал в расчет то обстоятельство, что в условиях экстренной мобилизации воинские части, дислоцировавшиеся в Выборге, должны наверняка успеть закончить развертывание на главной оборонительной полосе до того, как агрессор достигнет ее. Он считал, что обеспечить выполнение такой задачи на позициях, расположенных вблизи границы, было бы весьма затруднительно. Поэтому западный фланг проектируемой линии Энкеля был отодвинут от советской границы.

Строительные работы по плану Энкеля велись в период с 1920 по 1924 год. Первоначально предусматривалось строительство только главной полосы обороны. Но через год, когда уже велось строительство, этот первоначальный проект был дополнен планом строительства второй полосы обороны, прикрывавшей выход к Выборгу.

Всего по проекту Энкеля было возведено 168 оборонительных сооружений, из которых 114 являлись пулеметными, 6 – орудийными казематами и одна – орудийно-пулеметной. Также было устроено 10 пунктов управления огнем, 27 убежищ для личного состава и 10 небольших бетонированных пехотных позиций. Кроме того, еще 16 сооружений были построены вне пределов главной и второй полос обороны для прикрытия наиболее угрожаемых направлений.

Огневые точки, расположенные в лесисто-болотной местности, были оборудованы исключительно пулеметами. Но в районе широких открытых вуоксинских плесов более эффективным считалось орудийное огневое прикрытие. Поэтому в 1922 году Энкель обратился в Министерство обороны с предложением построить на северном побережье Вуоксы – Суванто пять небольших береговых артиллерийских фортов, оснащенных 76-мм скорострельными пушками образца 1900 года. Однако в эти форты пушки были установлены только в декабре 1939 года.

Главная оборонительная полоса состояла из вытянутой в линию системы из 18 узлов обороны, в каждый из которых входило несколько дерево-земляных полевых укреплений (ДЗОТ), долговременных каменно-бетонных сооружений (ДОТ), а также противотанковые и противопехотные заграждения. Сами узлы обороны были размещены на главной оборонительной линии крайне неравномерно: промежутки между отдельными узлами сопротивления иногда достигали 6–8 километров.

Для удобства управления каждый узел обороны имел свой индекс, начинавшийся обычно первыми буквами близлежащего населенного пункта. Если счет вести от берега Финского залива, то обозначения узлов последуют в таком порядке: «Н» – Хумалъйоки, ныне Ермилово, «К» – Колккала, ныне Малышево, «N» – Няюкки, «Ко» – Колмикееяля, «Ну» – Хюлкеяля, «Ка» – Кархула, ныне Дятлово, «Sk» – Суммакюля, «La» – Ляхде, «А» – Эюряпяа, ныне Лейпясуо, «Ми» – Муолаанкюля, ныне Грибное, «Ма» – Сикниеми, «Ма» – Мялкеля, ныне Зверево, «La» – Лауттаниеми, «No» – Нойсниеми, ныне Мыс, «Ki» – Кивиниеми, ныне Лосево, «Sa» – Саккола, ныне Громово, «Ке» – Келья, ныне Портовое, «Tai» – Тайпале, ныне Соловьево.

Кроме того, в систему укреплений линии Энкеля входила и тыловая оборонительная полоса, которая прикрывала подступы к Выборгу. В нее входило 10 узлов обороны, которые были расположены в следующем порядке: «R» – Ремпетти, ныне Ключевое, «Nr» – Нярья, «Kai» – Кайпиала, «Nu» – Нуораа и «Kak» – Каккола, ныне Соколинское, «Le» – Левияйнен, «A.-Sa» – Ала-Сяйние и «Y.-Sa» – Юля-Сяйние, ныне В.-Черкасово, «Не» – Хейнъйоки, ныне Вещево и «Ly» – Лююкюля, ныне Озерное.

Сами узлы обороны были различной мощности. Так, узел обороны «Н», который располагался северо-восточнее деревни Хумалъйоки, помимо полевых укреплений включал в себя четыре небольших одноэтажных пулеметных одноамбразурных ДОТа фронтального огня, прикрывавших железную дорогу и береговое шоссе. Узел обороны «К» занимал северо-восточную часть деревни Колккала и включал в себя, кроме полевых укреплений, противотанковых и противопехотных заграждений, семь небольших одноамбразурных пулеметных ДОТов фронтального огня, четыре бетонных укрытия и один командный пункт. Узел обороны «N» располагался в пределах северо-восточной оконечности озера Куолемаярви (ныне озеро Пионерское) у деревни Няюкки и включал в себя, помимо полевых укреплений, противопехотных и противотанковых заграждений, три одноамбразурных пулеметных ДОТа, один командный пункт и две бетонированные пехотные позиции. Узел обороны «Ко» находился на территории деревни Колмикесяля и включал в себя шесть одноамбразурных пулеметных ДОТов фронтального огня, три бетонных укрытия, один командный пункт и две бетонированных пехотных позиции. Узел обороны «Ну» находился на территории деревни Хюлькияля. Узел обороны «Ка» находился в центре деревни Кархула и включал в себя пять одноамбразурных пулеметных ДОТов и два укрытия.

Достаточно мощным был узел обороны «Sk», который размещался на территории деревни Суммакюля и включал в себя семь одноамбразурных и два двухамбразурных пулеметных ДОТа фронтального огня, один из которых совмещал также и функцию небольшого укрытия. В этом же узле обороны располагались еще четыре отдельно стоявших укрытия.

Узел обороны «La» примыкал почти вплотную к левому флангу укрепузла «Sk» и состоял из двух одноамбразурных пулеметных ДОТов фронтального огня, двух укрытий и четырех командных пунктов. (Позднее индекс «La» был заменен на «Sj»). Узел обороны «А» находился в 2 километрах юго-восточнее железнодорожной станции Эюряпяа (Лейпясуо) и состоял из пяти небольших одноамбразурных пулеметных ДОТов фронтального огня, простреливавших местность вдоль полотна железной дороги. (Позднее индекс «А» был заменен на «Le».) Десятый узел обороны, «Ми», располагался в пределах деревни Муолаанкюля и состоял из пяти одноамбразурных пулеметных ДОТов, одного артиллерийского капонира, оснащенного 75-мм корабельным орудием «Меллер», пяти укрытий и двух командных пунктов. Узел обороны «Ма» находился на мысу Сикниеми и состоял из трех одноамбразурных пулеметных ДОТов.

Двенадцатый узел обороны «Ма» занимал юго-восточную окраину деревни Мялкеля, вытянувшись вдоль берега реки Салменкайта. Он состоял из одного одноамбразурного пулеметного ДОТа, четырех укрытий и трех бетонированных пехотных позиций. По имеющимся сведениям, в том же районе в 1924 году было начато строительство артиллерийского капонира. На мысу Лауттаниеми находился еще один узел обороны, который состоял из двух одноамбразурных пулеметных ДОТов и одного артиллерийского капонира фланкирующего огня, рассчитанного на четыре орудия. Как и другие артиллерийские сооружения подобного типа, капонир имел небольшую казарму для гарнизона, защищенную мощными бетонными стенами.

Четырнадцатый узел обороны «No» располагался на соседнем мысу Нойсниеми и включал в себя один одноамбразурный пулеметный ДОТ и один артиллерийский капонир фланкирующего огня. Узел обороны «Ki» находился в центре деревни Кивиниеми на северном берегу бурной протоки. Он включал в себя два пулеметных одноамбразурных ДОТа и один пулеметно-артиллерийский капонир. Узел обороны «Sa» располагался вблизи села Саккола на берегу озера Сувантоярви (ныне озеро Суходольское). Он состоял из двух пулеметных одноамбразурных ДОТов и одного артиллерийского капонира. Узел обороны «Ке» находился на территории деревни Келья и состоял также из двух пулеметных одноамбразурных ДОТов и одного артиллерийского капонира. И, наконец, восемнадцатый узел обороны, «Tai», занимал обширное пространство мыса Коуккуниеми, пересекая территории деревень Кирвесмяки, Теренттиля и Тайпале. Он включал в себя 10 одноамбразурных пулеметных ДОТов фронтального огня, один артиллерийский капонир и одно укрытие.

Таким образом, в общей сложности на главной полосе обороны было построено 69 пулеметных ДОТов фронтального огня, один пулеметно-артиллерийский ДОТ, 8 артиллерийских капониров, 25 бетонных укрытий, 9 бетонных командных пунктов и 7 бетонных пехотных позиций.

На тыловой оборонительной позиции линии Энкеля в пределах 10 узлов обороны было сооружено 43 одноамбразурных пулеметных ДОТа, два укрытия, три командных пункта и две бетонированных пехотных позиции.

В частности, узел обороны «R» располагался близ деревни Ремпетти и включал в себя пять пулеметных одноамбразурных ДОТов, два бетонных укрытия и один бетонный командный пункт. Узел обороны «Nr» занимал северный берег озера Нярьянярви (ныне озеро Зайчихино) и включал в себя семь пулеметных одноамбразурных ДОТов фронтального огня, а также один бетонный командный пункт. Узел обороны «Kai» находился в центральной части деревни Кайпиала и включал в себя три одноамбразурных ДОТа, один командный пункт и две бетонированные пехотные позиции. Узел обороны «Nu» дислоцировался в западной части деревни Нуораа и включал в себя три одноамбразурных ДОТа фронтального огня. Узел обороны «Kak» размещался в деревеньке Каккола и включал в себя четыре одноамбразурных ДОТа фронтального огня. Узел обороны «Le» размещался возле хозяйства Левияйнен и состоял из одного одноамбразурного ДОТа.

Достаточно мощным был узел обороны «А.-Sa», который находился в деревне Ала-Сяйние и включал в себя девять одноамбразурных ДОТов. Несколько слабее был узел обороны «Y.-Sa», располагавшийся в деревне Юля-Сяйние и включавший в себя шесть одноамбразурных ДОТов. Еще более слабым был узел обороны «Не», который опирался на деревню Хейнъйоки и включал в себя три одноамбразурных ДОТа. И, наконец, в деревне Лююкюля находился узел обороны «Ly», который включал в себя два одноамбразурных ДОТа.

Таким образом, общее количество всех долговременных сооружений, построенных на главной и тыловой позициях линии Энкеля к 1924 году, учитывая и оба ДОТа на два и три пулемета вне зоны этих позиций, составило 168 единиц.

При этом специалисты отмечали, что линия Энкеля не была лишена недостатков, причина которых крылась не столько в техническом несовершенстве сооружений, сколько в скудости выделяемых на ее строительство средств. От первоначальной прогрессивной идеи возведения системы пулеметных косоприцельных ДОТов перекрестного огня пришлось отказаться в самом начале, так как для ее осуществления потребовалось бы соорудить значительно больше огневых точек, чем с применением ДОТов фронтального огня с углом секторов обстрела в 90 градусов. Почти все бетонированные сооружения отличались невысоким качеством бетона, практически полным отсутствием гибкой стальной арматуры и большим объемом наполнителя – песка, гравия и камней. Единственной металлической деталью, которая использовалась в перекрытиях долговременных оборонительных сооружений, была двутавровая стальная балка.

Подавляющая часть сооружений линии Энкеля были одноярусного типа, т. е одноэтажные. Исключениями являлись двухэтажное укрытие, расположенное в укрепленносм узле «Ко» и двухэтажный орудийный капонир в Патониеми (укрепузел «Tai»), в котором укрытие для гарнизона располагалось непосредственно под боевым казематом. Некоторые ДОТы сочетали в себе два помещения: боевой каземат и укрытие на 4–6 человек, оборудованное двухъярусными нарами.

Конструкция амбразур всех пулеметных ДОТов предполагала ведение фронтального огня и не обеспечивала огневого прикрытия соседних долговременных огневых точек. Все сооружения были крайне уязвимы от огня прямой наводкой в область амбразур.

26 февраля 1932 года главный инспектор по техническим вопросам полковник У.Сарлин, после нескольких предварительных бесед с опытным специалистом-фортификатором И. Фабрициусом, предложил ему возглавить работы по строительству укреплений на новом участке линии. К этому времени финское военное командование уже приняло конкретное решение о возведении дополнительного, двадцать первого узла обороны в системе главной оборонительной полосы, протянувшегося от озера Куолемаярви (ныне озеро Пионерское) до берега Финского залива восточнее мыса Кюренниеми и включавшего шесть одноэтажных ДОТов на 2–3 пулемета каждый. Именно этот участок получил условное сокращение «Ink» от названия находившейся в центре этого опорного пункта деревни Инкиля.

Фортификационные работы в переделах этого участка проводились силами саперного батальона. Первые ДОТы укрепленного узла «Ink» (Ink-1 и Ink-2), расположенные в его северной части, были возведены в 1932 году. Они были одноярусными и предназначались для ведения фланкирующего пулеметного огня, отсекавшего наступающую пехоту противника от танков. В отличие от своих предшественников эти сооружения имели ряд новшеств и преимуществ. В частности, это боковые защитные стенки, прикрывающие амбразуры с фронтального направления, насыщенность гибкой арматурой из стальной проволоки, высокое качество бетона. Остальные ДОТы (Ink-3, Ink-4, Ink-5 и Ink-7), построенные в 1933–1934 годах, являлись также капонирами фланкирующего огня, однако имели амбразуры, защищенные вертикальными броневыми листами толщиною в 10–15 сантиметров и размером 2х3 метра. Они также имели, кроме боевых казематов, подземные укрытия, вмещавшие от 12 до 24 человек личного состава. В каждом помещении имелся свой колодец, откуда можно было пополнять запасы свежей питьевой воды, там же были оборудованы спальные места с двухъярусными нарами. В холодное время помещение обогревалось печками. Всего на участке «Ink» в период с 1932 по 1934 год саперный батальон построил шесть железобетонных пулеметных ДОТов. Последний ДОТ, двухуровневый капонир, с тремя боевыми казематами и амбразурами, защищенными броневыми листами, с подземной казармой на взвод солдат, расположенной на нижнем уровне в 20-метровом коридоре, был построен только в 1937 году.