Страница:

Петр Вайль, Александр Генис

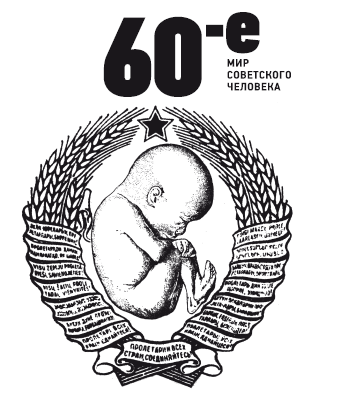

60-е. Мир советского человека

Долгое поколение

Страховое пособие, немногим уступающее зарплате, обещало шесть месяцев безделья. Сладким оно, как мы к тому времени уже твердо усвоили, бывает, если есть дело. Когда не от чего отлынивать, свобода обременительна, день бесконечен, и водка не лезет. Хорошо еще, что рецепт спасения нам был известен – книга. Вопрос: какая?

Ответ нашелся там, где и следовало ожидать: в библиотеке, откуда я с трудом притащил домой нарядный том Джона Пристли «Викторианская Англия». Осенило меня еще до того, как я успел досмотреть картинки: в советской истории была своя викторианская эпоха – та, в которой режим показал все, на что он способен.

«Викторианство» не совпадает с высшим творческим расцветом. В Англии он пришелся на правление другой королевы – Елизаветы Первой, в СССР – на 20-е годы. Главное тут не столько художественные, военные или политические достижения, сколько сентиментальные – внутреннее мироощущение самодовольной эпохи. Нам ведь очень редко нравится время, в которое мы живем, но иногда мы идем в ногу с календарем и верим в светлое будущее. Такой была либеральная и самоуверенная Англия Виктории. Таким был – точнее, казался многим – Советский Союз 1960-х. Это десятилетие отличалось от семи остальных относительно (Синявскому или Бродскому от этого было не легче) вегетарианскими повадками власти, что позволило впервые и ненадолго реализовать потенции советского общества. Следствием короткого перемирия стало явление самого длинного в русской истории поколения «шестидесятников», которых мы знали лучше других, ибо жили среди них в эмиграции.

Обрадовавшись идее, я тут же позвонил Вайлю, горячо одобрившему проект. Я даже знаю, когда это произошло: 18 ноября 1984 года. У меня лежит сохраненный на память о нашем решении листок отрывного календаря. Поскольку его автор, эсер Николай Мартьянов, с революции не менял занимательных фактов, развлекавших покупателей, то на обратной стороне листочка можно было прочесть о «волшебной радиоле, позволяющей слушать музыку без оркестра».

«История, – решили мы, – стучится в дверь, и нам остается ее только распахнуть».

Найдя себе дело и тезис, мы принялись искать форму, в которую бы уложилась наша смутная затея. Вот когда выяснилось, что мы не знаем, как пишется история. Более того, этого не знал никто: 60-е кончились совсем недавно и еще не ощущались, да и не были прошлым. Тогда я еще не читал Литтона Стрейчи, который заявил, что историю викторианства написать нельзя, ибо мы знаем о нем слишком много. Мы были в схожем положении и пытались нащупать выход в двух направлениях. Первый вел к книгам, второй – к людям.

Теперь, вооруженные целью, мы каждое утро отправлялись в славянское отделение библиотеки на 42-й стрит и сидели там до вечера, обложившись советской прессой 60-х годов. Конечно, мы ей не верили, но нас интересовало, как она врала и о чем умалчивала. Ведь цензура, рассуждали мы, не только вычеркивает, но и творит, создавая искаженный слепок с действительности. Для опытного глаза (а каким еще он может быть у выросших в Советском Союзе?) ложь партийной прессы обладала сотнями степеней и оттенков. Она не могла не проболтаться о главном, и мы сторожили существенное. Не для того, чтобы уличить, а ради того, чтобы нащупать болевые узлы эпохи. Каждый из них связывал идеологическую тему с конкретным сюжетом в один миф и волей-неволей делал всех современниками. Раз миф тотален, считали мы, он задевает всех, даже тогда, когда его демонстративно игнорируют. День за днем мы уминали сырую и фальшивую реальность, словно рыхлый снег в твердый снежок, которым можно разбить матовое стекло, заслонявшее прошлое.

Так скучная библиотечная работа стала захватывающей охотой, которой мы заразили друг друга и соратника Бахчаняна. Теперь мы ездили на 42-ю втроем и радостно делились находками. Вагрич, впрочем, предпочитал предыдущую – сталинскую – эпоху, где он сторожил образцы грозного державного сюрреализма и абсурдного концептуального безумия. Во всяком случае, он не без зависти разглядывал нечеловечески роскошное издание «Стихов о Сталине» Джамбула.

У меня, кстати сказать, был знакомый спортивный журналист, который лежал с «Джамбулом» в кремлевской больнице. «Казахский акын, – рассказывал приятель, – был старым московским евреем, которого распирала правда, но, возможно, он страдал манией величия».

Бахчанян охотно участвовал в нашей работе еще и потому, что она напоминала его собственный метод. Вагрич резвился в тылу врага, используя, как в каратэ, силу противника. Его коллажи лучше всего комментировали эпоху, когда он давал ей самой высказаться, а нам удивиться, ужаснуться и рассмеяться. Мы усвоили его технику безопасности в обращении с мифами, учась не разоблачать, а вскрывать их, как банки с консервированным временем.

Постепенно семантическое облако 60-х сгущалось в оглавление, но мы не торопились его оформить на бумаге, ибо хотели проверить себя на практике. Вокруг нас жили герои той эпохи, и почти каждый дал нам по огромному – многочасовому – интервью. В этих разговорах мы обкатывали центральные темы нашей книги и того времени с теми, кто их таковыми считал – или не считал. Аксенов соглашался, Комар и Меламид нет, Бродский говорил странное. Он, например, ругал космонавтику, не находя в ракете антропоморфного облика раннего самолета, который он, расставив руки, очень похоже изображал.

К несчастью, теперь уже невосстановимые записи всех без исключения бесед пропали. Из экономии мы покупали кассеты по четыре штуки на доллар, не догадываясь, что дешевые пленки быстро осыпаются вместе с записанным голосом.

Так или иначе, нам удалось сверить устную историю с письменной и внести поправки в уже установившуюся концепцию 60-х. Она напоминала американские горки: вверх-вниз, от надежд к разочарованию, с 1961 по 1968-й. Прочертив маршрут и распределив остановки, мы готовы были приступить к делу, но тут кончилось пособие по безработице.

В ответ на выпад судьбы и правительства мы изобрели парный коммунизм. Устройство его оказалось непростым, но действенным. Разделив 24 главы будущей книги по жребию (и я никогда не скажу, кому какая досталась), мы отвели на каждую по месяцу. Пока один, погрузившись по уши в материалы, писал свой урок, второй зарабатывал деньги – на «Радио Свобода», в калифорнийской газете «Панорама» и всюду, где хоть что-то платили. Гонорар складывался и делился пополам. Сейчас даже мне кажется странным, что эта наивная система работала без срыва целых два года. Честно говоря, я этим до сих пор горжусь.

Готовую рукопись мы отнесли в лучшее русское издательство из всех тогда существующих – «Ардис». Его хозяйка Эллендея (Карл уже умер) Проффер приняла книгу без вопросов и отдала оформлять Владимиру Паперному, чьей «Культурой Два» мы восхищались и которой завидовали. В 1988-м книга «60-е. Мир советского человека» вышла в свет – через четыре года после того, как была задумана.

За этот срок разительно изменился объект нашего исследования: из агрессивного застоя страна перешла к радикальным реформам. Мы писали о прошлом с легкой ностальгией, оно оказалось актуальным – перестройка решала те же проблемы, которые ставили 60-е. Хуже, что они остались нерешенными и сейчас, когда четверть века спустя выходит новое издание книги, по-прежнему отказывающейся быть исторической.

Говорят, что когда история не развивается, она длится.

Нью-Йорк, июнь 2013 года

От авторов

съездом, принявшим программу построения коммунизма, а закончились в 68-м оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Такие хронологические рамки позволяют выделить особый период в советской истории, период эклектичный, противоречивый, парадоксальный, но объединенный многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, сформировался особый тип «шестидесятника», личность которого так часто вспоминают сегодня. В эти же переломные годы произошли и коренные изменения в идеологии советского общества.

Главной нашей задачей была попытка воспроизвести атмосферу 60-х, описать не столько события, сколько нравы, образ жизни, общественные идеи, стиль эпохи.

Работая над книгой, мы широко использовали свидетельства массовой культуры того времени – прессу, книги, фильмы, телепередачи, песни, анекдоты. Относясь, с одной стороны, критически к таким источникам, как советские журналы и газеты того времени, с другой стороны, мы стремились учесть, что официальные источники информации не только искажают реальность, но и моделируют ее. Пытаясь сохранить точку зрения внешнего наблюдателя, мы, однако, отдаем себе отчет в том, что, будучи поздними «детьми оттепели», часто относимся к 60-м некритично. Что ж, наши заблуждения – тоже характерная примета времени.

Еще один важный вопрос: кто герой нашей книги? О ком, собственно говоря, мы пишем?

Мы ориентировались на достаточно широкий круг людей, в среде которых рождались, жили и умирали идеологические течения или хотя бы идеологические моды. Наверное, этот круг средней интеллигенции, активно заинтересованной в проблемах общественной жизни, условно можно определить как подписчиков «толстых» журналов.

В те дни, когда мы пишем эти строчки, в Советском Союзе происходит испытание главного тезиса нашей книги, тезиса о примате слова над делом. Сумеет ли реальность наконец трансформировать утопический характер страны? Только если это произойдет, 60-е по-настоящему станут предметом истории, потеряв живую связь с современностью.

Авторы приносят искреннюю благодарность всем тем, кто, поделившись своими воспоминаниями и размышлениями о 60-х, предоставил в наше распоряжение важнейший источник книги – устные свидетельства современников. Особую помощь, дав авторам обстоятельные интервью, оказали: М. Азбель, В. Аксенов, И. Бродский, В. Войнович, С. Волков, А. Гладилин, С. Довлатов, В. Комар и А. Меламид, Л. Копелев и Р. Орлова, К. Кузьминский, Л. Лосев, Ю. Любимов, Ф. Незнанский, Э. Неизвестный, В. Паперный, А. Синявский, Б. Спасский, И. Суслов, Б. Фрумин, О. Целков, М. Шемякин, Б. Шрагин.

Приносим также благодарность Б. Парамонову, который, взяв на себя труд прочесть рукопись книги, сделал ряд существенных замечаний.

Естественно, все упомянутые лица не разделяют ответственность с авторами ни за концепцию книги, ни за высказанные в ней суждения, ни за содержащиеся в ней ошибки.

Петр Вайль, Александр Генис

Нью-Йорк, октябрь 1988 года

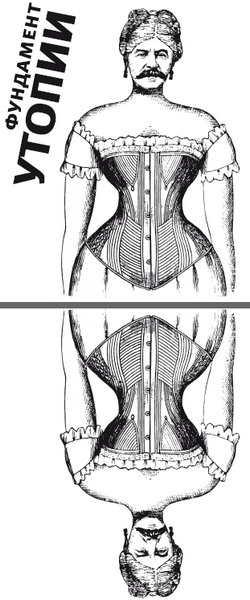

Фундамент утопии

20 г. до н. э. Коммунизм

Эра коммунизма началась в Советском Союзе 30 июля 1961 года. Можно сказать, что этот день следует считать датой построения коммунистического общества в одной отдельно взятой стране – СССР.

Хотя проект новой, третьей, Программы КПСС был принят Пленумом ЦК в июне, в газеты текст попал 30 июля.

Это было воскресенье. В «Современнике», который в ту пору именовался еще «театром-студией», шло «Третье желание», в Зеркальном театре сада «Эрмитаж» – легкомысленная «Девушка с веснушками». На вечер телевидение запланировало всенародный праздник – матч московских команд «Спартак» и «Динамо». Хотя их монополию уже нарушили торпедовцы, а в нынешнем сезоне к чемпионству резво шли киевляне, старая гвардия бурно волновала умы. Гагарин, распрощавшись с Фиделем, летел в Бразилию и по пути в этот день был с восторгом принят населением голландской колонии Кюрасао. Госполитиздат закончил выпуск 22-го тома Полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина со статьями о ликвидаторах, отзовистах и примиренцах. Никита Сергеевич Хрущев инспектировал сельское хозяйство. «В шесть часов утра, когда солнце только поднималось над степью, Н. С. Хрущев уже подъезжал к селу Екатериновка», где высокого гостя ждал председатель колхоза по фамилии Могильченко1.

Любое из этих событий привлекало внимание читателей газет в такой большой стране, как Советский Союз, и все события поблекли перед главным – текстом проекта Программы КПСС. Потому что в жизнь каждого советского человека вторглась поэзия, призванная изменить жизнь такой большой страны, как Советский Союз.

Новая Программа КПСС обещала построить коммунизм, и эта задача, собственно говоря, уже была выполнена самим произнесением сакральных слов: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Строительство утопии – и есть воплощение утопии, так как все, что для этого нужно, – наличие цели и вера.

Такое прочтение проекта Программы КПСС возможно только при подходе к тексту как к художественному произведению. В этом великая разница между проповедью и инструкцией. Инструкцию должно выполнять, проповеди достаточно внимать.

Проповедь о добре, благополучии и красоте жизни, которую несла новая Программа, наводила на сравнения с утопиями прошлого. Характерно, что обсуждения Программы в советской периодике практически не обходились без этого слова – «утопия», – хотя оно прежде носило явно негативный оттенок. Теперь слово и само понятие были реабилитированы: то, что раньше обозначало «несбыточную мечту», оставило за собой только значение «изображения идеального общественного строя». Вовсю мелькали имена Томаса Мора и Кампанеллы. В особой чести был итальянец: ведь это он впервые в истории трактовал труд как дело чести и насущную потребность человека. Он же предлагал применять к лентяям не только убеждение, но и принуждение («Кто не работает – тот не ест»). А герб Советского Союза был уже описан в «Утопии» Мора: серп, молот, колосья.

Новая редакция утопии – Программа КПСС – была универсальной, учитывая в самом буквальном смысле мысли и чаяния всех членов советского общества. Потребность в таком универсальном инструменте назрела.

Всегда перед страной стояли конкретные и внятные задачи: победить внешних врагов, победить внутренних врагов, создать индустрию, ликвидировать безграмотность, провести коллективизацию. Все это сводилось к общей идее построения социализма, вскоре после чего началась великая война – мощный импульс созидания через разрушение. Советский народ всегда что-то строил, попутно что-то разрушая: буржуазное искусство, попутчиков, кулачество как класс. XX съезд отнял у людей идеалы – маячил призрак великой смуты: священное имя Сталина, «вождя и вдохновителя всех наших побед», было дискредитировано. Страна пребывала в неясном томлении – без опоры, без веры, без цели. Со страной поступили нечестно, сказав как не надо, а как надо – не сказав.

В самом прямом смысле в конкретные цифры Программы никто не поверил. Но этого и не требовалось – по законам функционирования художественного текста.

Но зато каждый нашел в Программе желаемое для себя. О чем же говорила Программа?

Целью она провозглашала строительство коммунизма – то есть общества, смыслом которого является творческое преобразование мира. Многозначность этой цели только увеличивала ее привлекательность. Творческое преобразование мира – это было все: научный поиск, вдохновение художника, тихие радости мыслителя, рекордная горячка спортсмена, рискованный эксперимент исследователя.

При этом духовные силы человека направлены вовне – на окружающий мир, неотъемлемой частью которого он является. И в качестве таковой человек не может быть счастлив, когда несчастливы другие.

Знакомые по романам утопистов и политинформациям идеи обретали реальность, когда любой желающий принимался за трактовку путей к светлой цели.

Художники-модернисты усмотрели в параграфах Программы разрешение свободы творчества. Академисты и консерваторы – отвержение антигуманистических тенденций в искусстве. Молодые прозаики взяли на вооружение пристальное внимание к духовному миру человека. Столпы соцреализма – укрепление незыблемых догм. Перед любителями рок-н-ролла открывались государственные границы. Перед приверженцами «Камаринской» – бездны патриотизма. Руководители нового типа находили в Программе простор для инициативы. Сталинские директора – призывы к усилению дисциплины. Аграрии-западники разглядели зарю прогрессивного землепользования. Колхозные мракобесы – дальнейшее обобществление земли. Прогрессивное офицерство опиралось на модернизацию военной техники. Жуковские бонапартисты – на упомянутых в Программе сержантов.

И все хотели перегнать Америку по мясу, молоку и прогрессу на душу населения: «Держись, корова из штата Айова!»

Программа с мастерством опытного проповедника коснулась заветных струн в душе. Против предложенных ею задач нельзя было ничего иметь в принципе. Три цели, намеченные Программой, не могли не устраивать: построение материально-технической базы, создание новых производственных отношений, воспитание нового человека.

Первая задача обеспечивала благополучие без стяжательства. Облик погрязшего в плюшевых абажурах обывателя не нравился никому. Отрицание частной собственности превратилось из лозунга в категорический императив, и всем было ясно, что в правильном обществе правильные люди должны располагаться под светом торшеров изящного – даже не рисунка, а неведомого пока дизайна.

Новые производственные отношения предусматривали принцип соучастия. И Программа, в которой труд не разделялся с досугом, давала однозначный ответ. Только при таком характере труда возможно построение этой самой материально-технической базы.

Общий труд, сама идея общего дела была немыслима без искренности отношений человека с человеком. Это было ключевым словом эпохи – искренность. Моральный кодекс строителя коммунизма – советский аналог десяти заповедей и Нагорной проповеди – был призван выполнить третью главную задачу – воспитание нового человека. В этих библейских параллелях тексту Программы стилистически ближе суровость ветхозаветных заповедей. В 12 тезисах Морального кодекса дважды фигурирует слово «нетерпимость» и дважды – «непримиримость». Будто казалось мало просто призыва к честности (пункт 7), добросовестному труду (2), коллективизму (5); ко всему этому требовалась еще борьба с проявлениями противоположных тенденций (пункт 9)2. Искренность обязана была быть агрессивной, отрицая принцип невмешательства, – что логично при общем характере труда и всей жизни в целом.

В том, что Программа обещала построить коммунизм через 20 лет, было знамение эпохи – пусть утопия, пусть волюнтаризм, пусть беспочвенная фантазия. Ведь все стало иным – и шкала времени тоже.

В этой новой системе счисления время сгущалось физически ощутимо. На дворе стоял не 1961 год, а 20-й до н. э. Всего 20-й – так что каждый вполне отчетливо мог представить себе эту н. э. и уже сейчас поинтересоваться: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»

Изменение масштабов и пропорций было подготовлено заранее. С 1 января вступила в действие денежная реформа, в 10 раз укрупнившая рубль. 12 апреля выше всех людей в мировой истории взлетел Юрий Гагарин, за полтора часа обогнувший земной шар, что тоже оказывалось рекордом скорости. В сознании утверждалось ощущение новых пространственно-временных отношений.

Действительность в соответствии с эстетикой соцреализма уверенно опережала вымысел. Иван Ефремов, опубликовавший за четыре года до Программы свою «Туманность Андромеды», объяснялся: «Сначала мне казалось, что гигантские преобразования планеты в жизни, описанные в романе, не могут быть осуществлены ранее, чем через три тысячи лет… При доработке романа я сократил намеченный срок на тысячелетие»3. Тут существен порядок цифр. Про тысячелетия знали и без Ефремова – то, что когда-то человечество придет к Городу Солнца, алюминиевым дворцам. Эре Великого Кольца. Потрясающе дерзким в партийной утопии был срок – 20 лет.

Во «Введении» новой Программы сказано, о каких пространственных границах идет речь: «Партия рассматривает коммунистическое строительство как великую интернациональную задачу, отвечающую интересам всего человечества»4. Именно так – всего человечества.

Что касается временных пределов, они были четко указаны в последней фразе Программы: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»5

«Нынешнее поколение» – это было ясно каждому. Это когда подрастут внуки. Когда женится сын. Когда станешь взрослым.

Публицист Шатров нарисовал картинку обсуждения проекта Программы:

Но Программа и не была рассчитана на выглядывание из окна и вообще на соотнесение теории с практикой.

В ней отсутствует научная система изложения, предполагающая вслед за построением теории стадию эксперимента. Текст Программы наукообразен – и только. При этом философские, политические, социологические термины и тезисы с поэтической прихотливостью переплетаются, образуя художественное единство. Сюжет Программы построен как в криминальном романе, когда читатель к концу книги и сам уже понимает, кто есть кто, но все же вздрагивает на последнем абзаце, в сладостном восторге убеждаясь в правильности своей догадки:

Сам факт существования Программы – при всех очевидных содержащихся в ней нелепостях – опровергал эти нелепости. Цифры Программы не соответствовали здравому смыслу, но вполне укладывались в законы волевого счисления.

Характерно, что самые впечатляющие положения Программы были отнюдь не самыми важными. Все говорили о том, что будет бесплатный транспорт, бесплатные коммунальные услуги, бесплатные заводские столовые.

Дело, видимо, именно в прочтении Программы как художественного текста, в котором конкретные и внятные детали берут на себя функцию пересказа. Трудно пересказать своими словами лирическое стихотворение или дальнейшее развитие принципов социалистической демократии. Но вот с приключенческим рассказом или бесплатным проездом в автобусе это сделать куда проще.

Так же и в Моральном кодексе: запавшие в душу советского человека заповеди, которые чаще всего повторяются и пишутся на заборах, – это вовсе не самые главные тезисы. Это те, которые выражены афористически:

Хотя проект новой, третьей, Программы КПСС был принят Пленумом ЦК в июне, в газеты текст попал 30 июля.

Это было воскресенье. В «Современнике», который в ту пору именовался еще «театром-студией», шло «Третье желание», в Зеркальном театре сада «Эрмитаж» – легкомысленная «Девушка с веснушками». На вечер телевидение запланировало всенародный праздник – матч московских команд «Спартак» и «Динамо». Хотя их монополию уже нарушили торпедовцы, а в нынешнем сезоне к чемпионству резво шли киевляне, старая гвардия бурно волновала умы. Гагарин, распрощавшись с Фиделем, летел в Бразилию и по пути в этот день был с восторгом принят населением голландской колонии Кюрасао. Госполитиздат закончил выпуск 22-го тома Полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина со статьями о ликвидаторах, отзовистах и примиренцах. Никита Сергеевич Хрущев инспектировал сельское хозяйство. «В шесть часов утра, когда солнце только поднималось над степью, Н. С. Хрущев уже подъезжал к селу Екатериновка», где высокого гостя ждал председатель колхоза по фамилии Могильченко1.

Любое из этих событий привлекало внимание читателей газет в такой большой стране, как Советский Союз, и все события поблекли перед главным – текстом проекта Программы КПСС. Потому что в жизнь каждого советского человека вторглась поэзия, призванная изменить жизнь такой большой страны, как Советский Союз.

Новая Программа КПСС обещала построить коммунизм, и эта задача, собственно говоря, уже была выполнена самим произнесением сакральных слов: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Строительство утопии – и есть воплощение утопии, так как все, что для этого нужно, – наличие цели и вера.

Такое прочтение проекта Программы КПСС возможно только при подходе к тексту как к художественному произведению. В этом великая разница между проповедью и инструкцией. Инструкцию должно выполнять, проповеди достаточно внимать.

Проповедь о добре, благополучии и красоте жизни, которую несла новая Программа, наводила на сравнения с утопиями прошлого. Характерно, что обсуждения Программы в советской периодике практически не обходились без этого слова – «утопия», – хотя оно прежде носило явно негативный оттенок. Теперь слово и само понятие были реабилитированы: то, что раньше обозначало «несбыточную мечту», оставило за собой только значение «изображения идеального общественного строя». Вовсю мелькали имена Томаса Мора и Кампанеллы. В особой чести был итальянец: ведь это он впервые в истории трактовал труд как дело чести и насущную потребность человека. Он же предлагал применять к лентяям не только убеждение, но и принуждение («Кто не работает – тот не ест»). А герб Советского Союза был уже описан в «Утопии» Мора: серп, молот, колосья.

Новая редакция утопии – Программа КПСС – была универсальной, учитывая в самом буквальном смысле мысли и чаяния всех членов советского общества. Потребность в таком универсальном инструменте назрела.

Всегда перед страной стояли конкретные и внятные задачи: победить внешних врагов, победить внутренних врагов, создать индустрию, ликвидировать безграмотность, провести коллективизацию. Все это сводилось к общей идее построения социализма, вскоре после чего началась великая война – мощный импульс созидания через разрушение. Советский народ всегда что-то строил, попутно что-то разрушая: буржуазное искусство, попутчиков, кулачество как класс. XX съезд отнял у людей идеалы – маячил призрак великой смуты: священное имя Сталина, «вождя и вдохновителя всех наших побед», было дискредитировано. Страна пребывала в неясном томлении – без опоры, без веры, без цели. Со страной поступили нечестно, сказав как не надо, а как надо – не сказав.

В самом прямом смысле в конкретные цифры Программы никто не поверил. Но этого и не требовалось – по законам функционирования художественного текста.

Но зато каждый нашел в Программе желаемое для себя. О чем же говорила Программа?

Целью она провозглашала строительство коммунизма – то есть общества, смыслом которого является творческое преобразование мира. Многозначность этой цели только увеличивала ее привлекательность. Творческое преобразование мира – это было все: научный поиск, вдохновение художника, тихие радости мыслителя, рекордная горячка спортсмена, рискованный эксперимент исследователя.

При этом духовные силы человека направлены вовне – на окружающий мир, неотъемлемой частью которого он является. И в качестве таковой человек не может быть счастлив, когда несчастливы другие.

Знакомые по романам утопистов и политинформациям идеи обретали реальность, когда любой желающий принимался за трактовку путей к светлой цели.

Художники-модернисты усмотрели в параграфах Программы разрешение свободы творчества. Академисты и консерваторы – отвержение антигуманистических тенденций в искусстве. Молодые прозаики взяли на вооружение пристальное внимание к духовному миру человека. Столпы соцреализма – укрепление незыблемых догм. Перед любителями рок-н-ролла открывались государственные границы. Перед приверженцами «Камаринской» – бездны патриотизма. Руководители нового типа находили в Программе простор для инициативы. Сталинские директора – призывы к усилению дисциплины. Аграрии-западники разглядели зарю прогрессивного землепользования. Колхозные мракобесы – дальнейшее обобществление земли. Прогрессивное офицерство опиралось на модернизацию военной техники. Жуковские бонапартисты – на упомянутых в Программе сержантов.

И все хотели перегнать Америку по мясу, молоку и прогрессу на душу населения: «Держись, корова из штата Айова!»

Программа с мастерством опытного проповедника коснулась заветных струн в душе. Против предложенных ею задач нельзя было ничего иметь в принципе. Три цели, намеченные Программой, не могли не устраивать: построение материально-технической базы, создание новых производственных отношений, воспитание нового человека.

Первая задача обеспечивала благополучие без стяжательства. Облик погрязшего в плюшевых абажурах обывателя не нравился никому. Отрицание частной собственности превратилось из лозунга в категорический императив, и всем было ясно, что в правильном обществе правильные люди должны располагаться под светом торшеров изящного – даже не рисунка, а неведомого пока дизайна.

Новые производственные отношения предусматривали принцип соучастия. И Программа, в которой труд не разделялся с досугом, давала однозначный ответ. Только при таком характере труда возможно построение этой самой материально-технической базы.

Общий труд, сама идея общего дела была немыслима без искренности отношений человека с человеком. Это было ключевым словом эпохи – искренность. Моральный кодекс строителя коммунизма – советский аналог десяти заповедей и Нагорной проповеди – был призван выполнить третью главную задачу – воспитание нового человека. В этих библейских параллелях тексту Программы стилистически ближе суровость ветхозаветных заповедей. В 12 тезисах Морального кодекса дважды фигурирует слово «нетерпимость» и дважды – «непримиримость». Будто казалось мало просто призыва к честности (пункт 7), добросовестному труду (2), коллективизму (5); ко всему этому требовалась еще борьба с проявлениями противоположных тенденций (пункт 9)2. Искренность обязана была быть агрессивной, отрицая принцип невмешательства, – что логично при общем характере труда и всей жизни в целом.

В том, что Программа обещала построить коммунизм через 20 лет, было знамение эпохи – пусть утопия, пусть волюнтаризм, пусть беспочвенная фантазия. Ведь все стало иным – и шкала времени тоже.

В этой новой системе счисления время сгущалось физически ощутимо. На дворе стоял не 1961 год, а 20-й до н. э. Всего 20-й – так что каждый вполне отчетливо мог представить себе эту н. э. и уже сейчас поинтересоваться: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»

Изменение масштабов и пропорций было подготовлено заранее. С 1 января вступила в действие денежная реформа, в 10 раз укрупнившая рубль. 12 апреля выше всех людей в мировой истории взлетел Юрий Гагарин, за полтора часа обогнувший земной шар, что тоже оказывалось рекордом скорости. В сознании утверждалось ощущение новых пространственно-временных отношений.

Действительность в соответствии с эстетикой соцреализма уверенно опережала вымысел. Иван Ефремов, опубликовавший за четыре года до Программы свою «Туманность Андромеды», объяснялся: «Сначала мне казалось, что гигантские преобразования планеты в жизни, описанные в романе, не могут быть осуществлены ранее, чем через три тысячи лет… При доработке романа я сократил намеченный срок на тысячелетие»3. Тут существен порядок цифр. Про тысячелетия знали и без Ефремова – то, что когда-то человечество придет к Городу Солнца, алюминиевым дворцам. Эре Великого Кольца. Потрясающе дерзким в партийной утопии был срок – 20 лет.

Во «Введении» новой Программы сказано, о каких пространственных границах идет речь: «Партия рассматривает коммунистическое строительство как великую интернациональную задачу, отвечающую интересам всего человечества»4. Именно так – всего человечества.

Что касается временных пределов, они были четко указаны в последней фразе Программы: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»5

«Нынешнее поколение» – это было ясно каждому. Это когда подрастут внуки. Когда женится сын. Когда станешь взрослым.

Публицист Шатров нарисовал картинку обсуждения проекта Программы:

Весть о высшем счастье человека стучится во все двери. Желанной и дорогой гостьей она входит в каждый дом.Сценка довольно точно передает ощущение мозгового сдвига, возникающего при чтении Программы. Надо отдавать себе отчет в том, что никто и не заблуждался насчет построения коммунизма в 20 лет. Любой мог выглянуть в окно и убедиться в том, что пока все на месте: разбитая мостовая, очередь за картошкой, алкаши у пивной. И даже ортодокс понимал, что пейзаж не изменится радикально за два десятилетия.

– Читали?

– Слышали?

– Мы будем жить при коммунизме!6

Но Программа и не была рассчитана на выглядывание из окна и вообще на соотнесение теории с практикой.

В ней отсутствует научная система изложения, предполагающая вслед за построением теории стадию эксперимента. Текст Программы наукообразен – и только. При этом философские, политические, социологические термины и тезисы с поэтической прихотливостью переплетаются, образуя художественное единство. Сюжет Программы построен как в криминальном романе, когда читатель к концу книги и сам уже понимает, кто есть кто, но все же вздрагивает на последнем абзаце, в сладостном восторге убеждаясь в правильности своей догадки:

– Читали?Положения Программы не доказывались, а показывались, апеллируя скорее к эмоциям, чем к разуму. Когда-то Каутский грустил о временах, «когда каждый социалист был поэтом и каждый поэт – социалистом»7. Эти времена диалектически возрождались на глазах поколения 60-х. Программа партии была безнадежно неубедительна логически, но доказывала верность обозначенной цели и выбранного пути самим своим появлением.

– Слышали?

– Мы будем жить при коммунизме!

Сам факт существования Программы – при всех очевидных содержащихся в ней нелепостях – опровергал эти нелепости. Цифры Программы не соответствовали здравому смыслу, но вполне укладывались в законы волевого счисления.

Характерно, что самые впечатляющие положения Программы были отнюдь не самыми важными. Все говорили о том, что будет бесплатный транспорт, бесплатные коммунальные услуги, бесплатные заводские столовые.

Дело, видимо, именно в прочтении Программы как художественного текста, в котором конкретные и внятные детали берут на себя функцию пересказа. Трудно пересказать своими словами лирическое стихотворение или дальнейшее развитие принципов социалистической демократии. Но вот с приключенческим рассказом или бесплатным проездом в автобусе это сделать куда проще.

Так же и в Моральном кодексе: запавшие в душу советского человека заповеди, которые чаще всего повторяются и пишутся на заборах, – это вовсе не самые главные тезисы. Это те, которые выражены афористически:

– кто не работает, тот не ест;Эти кристаллы внятности вычленились из массы неудобоваримых формул, вроде «забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния»9.

– каждый за всех, все за одного;

– человек человеку – друг, товарищ и брат8.