Страница:

Михаил Веллер

Друзья и звезды

Василий Аксенов

О победе на полпути к Луне

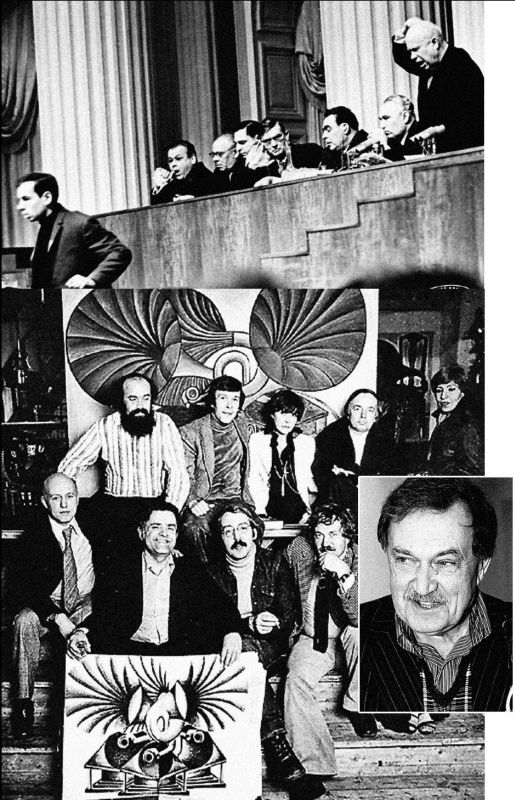

Хрущев громит интеллигенцию! На трибуне оправдывается Андрей Вознесенский. В президиуме третий справа Леонид Брежнев, четвертый – Михаил Суслов.

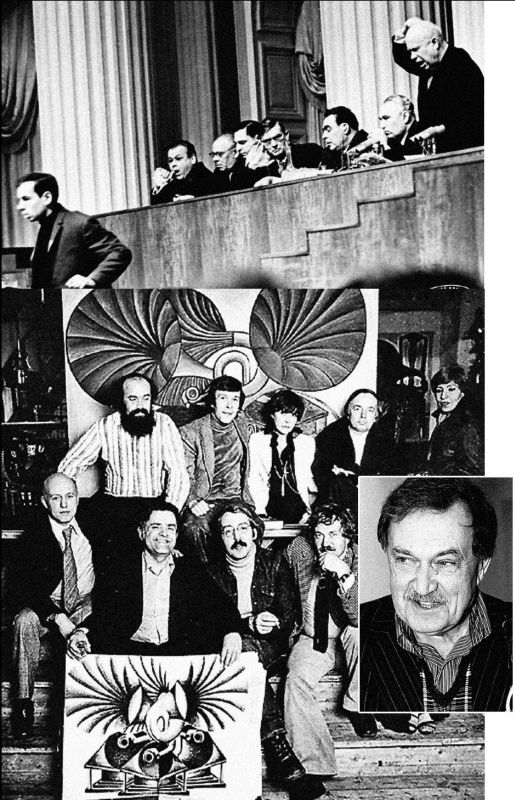

Легендарный «Метрополь», 1979 год. Слева направо снизу вверх: Борис Мессерер, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Василий Аксенов, Евгений Попов, Виктор Ерофеев, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Зоя Богуславская.

Легендарный «Метрополь», 1979 год. Слева направо снизу вверх: Борис Мессерер, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Василий Аксенов, Евгений Попов, Виктор Ерофеев, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Зоя Богуславская.

1

Новогодний вечер был прекрасен, и желание передушить гостей придавало ему внутренней энергичности. Шампанское и садизм сочетаются пикантно.

Напротив за столом сидел Василий Аксенов, и мои друзья, сбросив культурные личины, обращались к нему на ты и вообще с хамским равноправием. А одна лысая дубина, записной весельчак-тамада, утомительно дудел свои темы, слова не вставить.

Они типа давно знали Аксенова, понимаешь. Меня представили, я оказался влипшим в окружающий воздух до неподвижности и с негодованием завидовал развязным болтунам, шутившим с Аксеновым.

– Эге, ребята, да вы, я вижу, взялись за дело всерьез, – одобрительно сказал Аксенов, когда по отмашке Генделева я скрутил пробку очередному литру «Абсолюта». Сам он сдержанно общался с бутылкой бордо. Он ее и принес, правильно прогнозируя ситуацию. Он бегал по утрам и играл в баскет.

Уже рухнул Союз, и Аксенов наезжал в Москву периодами. Ему вернули гражданство и дали квартиру в высотке на Котельнической. Сумасшедшая жизнь в разоренной и обогащающейся Москве была непонятна. Литература рухнула в нети, советские писатели ушли под горизонт растерянно и ошеломленно.

Я встал и со злобной значительностью вбил тост про классика, честь сидеть рядом, пусть каждый знает свое место, и несмотря на окружающее, на прошлое и будущее, все отлично.

– А ты, Мишка, со своей ледяной эстонской жизнерадостностью, – сказал Кабаков, – только оттеняешь трагичность жизни русских писателей.

– Такой русский, хучь в рабины отдавай, – чмокнул цитату Генделев.

Аксенов был немногословен, дружелюбен и лукав. Он был естественно прост – никакой дистанции между ним и тобой. Спокойный мужик, сипатый голос, у глаз морщинки. Курит и слушает.

Я сидел и смотрел.

Когда он ушел, мы вдруг сразу напились.

Напротив за столом сидел Василий Аксенов, и мои друзья, сбросив культурные личины, обращались к нему на ты и вообще с хамским равноправием. А одна лысая дубина, записной весельчак-тамада, утомительно дудел свои темы, слова не вставить.

Они типа давно знали Аксенова, понимаешь. Меня представили, я оказался влипшим в окружающий воздух до неподвижности и с негодованием завидовал развязным болтунам, шутившим с Аксеновым.

– Эге, ребята, да вы, я вижу, взялись за дело всерьез, – одобрительно сказал Аксенов, когда по отмашке Генделева я скрутил пробку очередному литру «Абсолюта». Сам он сдержанно общался с бутылкой бордо. Он ее и принес, правильно прогнозируя ситуацию. Он бегал по утрам и играл в баскет.

Уже рухнул Союз, и Аксенов наезжал в Москву периодами. Ему вернули гражданство и дали квартиру в высотке на Котельнической. Сумасшедшая жизнь в разоренной и обогащающейся Москве была непонятна. Литература рухнула в нети, советские писатели ушли под горизонт растерянно и ошеломленно.

Я встал и со злобной значительностью вбил тост про классика, честь сидеть рядом, пусть каждый знает свое место, и несмотря на окружающее, на прошлое и будущее, все отлично.

– А ты, Мишка, со своей ледяной эстонской жизнерадостностью, – сказал Кабаков, – только оттеняешь трагичность жизни русских писателей.

– Такой русский, хучь в рабины отдавай, – чмокнул цитату Генделев.

Аксенов был немногословен, дружелюбен и лукав. Он был естественно прост – никакой дистанции между ним и тобой. Спокойный мужик, сипатый голос, у глаз морщинки. Курит и слушает.

Я сидел и смотрел.

Когда он ушел, мы вдруг сразу напились.

2

Ни одна крупная личность не бывает понята до конца.

Любая крупная личность являет собой портрет и летопись эпохи.

Кто был ОН и кто был я – когда пятиклассник на забайкальской станции Борзя читал в журнале «Юность» странную повесть «Коллеги»? Странная она была тем, что люди разговаривали в ней не как в книжках, а как кругом на самом деле: это было непривычно и рождало некое непонятное волнение. И вся интонация повести была какой-то такой, как люди просто разговаривают о жизни и разных своих делах. Пятиклассник не отдавал себе в этом отчета, конечно, не мог это сформулировать, просто испытывал легкое приятное удивление от чтения: было в этом чтении доверительное узнавание интересной и настоящей жизни.

Это и была новая советская литература – молодежная проза оттепели: между писателем и читателем отсутствовало пространство взаимоусловленной фальши. И под уровнем слов всегда дышала наготове та подначка, с которой мы разговаривали между собой. Герои перестали выспренно вещать и прикрыли шуточками благородную сущность.

«Набравшись духа, он прополоскал рот двумя десятками английских слов. Капитан, сморщив лицо, слушал, а потом спросил:

– Ду ю спик инглиш? Френч? Джермен?»

– Слушай, как ты все это помнишь? – спросил Аксенов сорок лет спустя; это звучало так, словно он ответно возвращал мне тень сделанного ему комплимента.

– Ты это писал – а мы с этим формировались, в нас это осталось частью раз и навсегда воспринятой действительности, – ответил я.

И как только услышал свои прозвучавшие слова – я понял, что никакой лести тут не было, а была правда: просто странно и непривычно, что правда может звучать так – как заздравный тост. Или, того чище, надгробная речь, которая при жизни не имеет к человеку никакого отношения.

Он преувеличивал мои способности: скажем, я десятилетиями помнил из «Коллег», как «аппетитно булькнула поллитровочка», в оригинале же писалось «заклокотала водочка», а «аппетитно» – это уже хрустнул соленый огурец. Вообще все фразы из книг, что помнишь, со временем подтачиваются в памяти под собственный слух.

Любая крупная личность являет собой портрет и летопись эпохи.

Кто был ОН и кто был я – когда пятиклассник на забайкальской станции Борзя читал в журнале «Юность» странную повесть «Коллеги»? Странная она была тем, что люди разговаривали в ней не как в книжках, а как кругом на самом деле: это было непривычно и рождало некое непонятное волнение. И вся интонация повести была какой-то такой, как люди просто разговаривают о жизни и разных своих делах. Пятиклассник не отдавал себе в этом отчета, конечно, не мог это сформулировать, просто испытывал легкое приятное удивление от чтения: было в этом чтении доверительное узнавание интересной и настоящей жизни.

Это и была новая советская литература – молодежная проза оттепели: между писателем и читателем отсутствовало пространство взаимоусловленной фальши. И под уровнем слов всегда дышала наготове та подначка, с которой мы разговаривали между собой. Герои перестали выспренно вещать и прикрыли шуточками благородную сущность.

«Набравшись духа, он прополоскал рот двумя десятками английских слов. Капитан, сморщив лицо, слушал, а потом спросил:

– Ду ю спик инглиш? Френч? Джермен?»

– Слушай, как ты все это помнишь? – спросил Аксенов сорок лет спустя; это звучало так, словно он ответно возвращал мне тень сделанного ему комплимента.

– Ты это писал – а мы с этим формировались, в нас это осталось частью раз и навсегда воспринятой действительности, – ответил я.

И как только услышал свои прозвучавшие слова – я понял, что никакой лести тут не было, а была правда: просто странно и непривычно, что правда может звучать так – как заздравный тост. Или, того чище, надгробная речь, которая при жизни не имеет к человеку никакого отношения.

Он преувеличивал мои способности: скажем, я десятилетиями помнил из «Коллег», как «аппетитно булькнула поллитровочка», в оригинале же писалось «заклокотала водочка», а «аппетитно» – это уже хрустнул соленый огурец. Вообще все фразы из книг, что помнишь, со временем подтачиваются в памяти под собственный слух.

3

– «Я смотрю, как мелькают впереди него чешская рубашка с такими, знаете ли, искорками, штаны неизвестного мне происхождения, австрийские туфли и стриженная под французский ежик русская голова», – сказал я.

– Да я уж этого и не помню, – сказал он.

– Самое начало «Звездного билета» брало сразу. Это было ни на что не похоже, это было кратко, просто, смачно и весело.

– Да просто – как мы говорили, так оно и писалось, – пожал плечами он не совсем всерьез.

Мы помолчали, потому что все, что я мог сказать Аксенову про звездных мальчиков, язык поколения, метания и судьбу, было уже тысячи раз слышано им от других и читано.

– «Слазь с коня, иди сам!» Мы этими фразами разговаривали друг с другом.

– Знаешь, – Аксенов оживился, вспоминая с легким вздохом удовольствия, – «Звездный билет» был напечатан в «Юности», окончание седьмой номер шестьдесят первый год. В это время уже снимали фильм, мы в Таллине были. И вот выходим на пляж – и весь пляж, сколько глазу видно, в оранжевых таких прямоугольниках. Тот номер «Юности» был в оранжевой обложке. Тираж же огромный был, ты помнишь. И вот люди лежат, загорают, и везде эти оранжевые обложки. Вот тогда я почувствовал реально в первый раз, что-то вроде славы пришло.

– Да я уж этого и не помню, – сказал он.

– Самое начало «Звездного билета» брало сразу. Это было ни на что не похоже, это было кратко, просто, смачно и весело.

– Да просто – как мы говорили, так оно и писалось, – пожал плечами он не совсем всерьез.

Мы помолчали, потому что все, что я мог сказать Аксенову про звездных мальчиков, язык поколения, метания и судьбу, было уже тысячи раз слышано им от других и читано.

– «Слазь с коня, иди сам!» Мы этими фразами разговаривали друг с другом.

– Знаешь, – Аксенов оживился, вспоминая с легким вздохом удовольствия, – «Звездный билет» был напечатан в «Юности», окончание седьмой номер шестьдесят первый год. В это время уже снимали фильм, мы в Таллине были. И вот выходим на пляж – и весь пляж, сколько глазу видно, в оранжевых таких прямоугольниках. Тот номер «Юности» был в оранжевой обложке. Тираж же огромный был, ты помнишь. И вот люди лежат, загорают, и везде эти оранжевые обложки. Вот тогда я почувствовал реально в первый раз, что-то вроде славы пришло.

4

«– Досталось нам, правда?

– Немного досталось.

– Ну и рейс был, а?

– Бывает и хуже.

– В самом деле бывает?

– Ага.

– А улов-то за столько дней – курам на смех, а?

– Не говори.

– Половим еще, правда?

– Что за вопрос!

– В Атлантике на следующий год половим, да?

– Возможно».

Когда я это перечитывал, у меня не было сил не процитировать себе самому: «Она любила ловить рыбу. Она любила ловить рыбу с Ником». Хемингуэй, «Что-то кончилось». Все мы читали Хемингуэя, все под впечатлением, куда ж денешься, и хоть иногда подражали, вольно или невольно. Это было возвращение честности в литературу, а он – вернулся первым. Седобородый символ мужества в грубом свитере – портрет висел в каждой интеллигентной квартире.

– Слушай, а критики в свое время говорили что-нибудь о связи диалогов ранней прозы Аксенова со стилем Хемингуэя?

– Ну, это было общее место. А кто с ним не был связан? Все мы с ним были связаны. Всем хотелось быть честными и такими грубовато-мужественными. Пафос советской литературы мы просто люто ненавидели. И было понимание, ощущение, что нельзя писать так, как раньше. Они писали для Cталинских премий, а мы хотели – для своих друзей, знакомых, нормальных людей.

А сколько тогда под Хемингуэя и разговаривали, и пили, вообще вели себя.

Помнишь, в пятьдесят седьмом, кажется, году вышел такой черный двухтомник Хемингуэя знаменитый? Вот это была почти обязательная книга.

Никому я, конечно, не подражал. Но если были где-то близкие совпадения – значит, это естественно, по логике текста получалось, по строю мыслей, по интонации.

«– А я с пятого класса не могу забыть, – говорю я.

– Скажи там папе, маме… – говорю я.

– Скажу, – говорит он.

– Пиши им, старик, – говорит он.

– Обязательно, – говорю я.

– Вот я и отдохнул, – говорит он.

– Жаль, что так получилось, – говорит он.

– Ладно, старик, – говорит он.

– Держи хвост пистолетом, – говорит он.

– Пока, – говорит он».

– Немного досталось.

– Ну и рейс был, а?

– Бывает и хуже.

– В самом деле бывает?

– Ага.

– А улов-то за столько дней – курам на смех, а?

– Не говори.

– Половим еще, правда?

– Что за вопрос!

– В Атлантике на следующий год половим, да?

– Возможно».

Когда я это перечитывал, у меня не было сил не процитировать себе самому: «Она любила ловить рыбу. Она любила ловить рыбу с Ником». Хемингуэй, «Что-то кончилось». Все мы читали Хемингуэя, все под впечатлением, куда ж денешься, и хоть иногда подражали, вольно или невольно. Это было возвращение честности в литературу, а он – вернулся первым. Седобородый символ мужества в грубом свитере – портрет висел в каждой интеллигентной квартире.

– Слушай, а критики в свое время говорили что-нибудь о связи диалогов ранней прозы Аксенова со стилем Хемингуэя?

– Ну, это было общее место. А кто с ним не был связан? Все мы с ним были связаны. Всем хотелось быть честными и такими грубовато-мужественными. Пафос советской литературы мы просто люто ненавидели. И было понимание, ощущение, что нельзя писать так, как раньше. Они писали для Cталинских премий, а мы хотели – для своих друзей, знакомых, нормальных людей.

А сколько тогда под Хемингуэя и разговаривали, и пили, вообще вели себя.

Помнишь, в пятьдесят седьмом, кажется, году вышел такой черный двухтомник Хемингуэя знаменитый? Вот это была почти обязательная книга.

Никому я, конечно, не подражал. Но если были где-то близкие совпадения – значит, это естественно, по логике текста получалось, по строю мыслей, по интонации.

«– А я с пятого класса не могу забыть, – говорю я.

– Скажи там папе, маме… – говорю я.

– Скажу, – говорит он.

– Пиши им, старик, – говорит он.

– Обязательно, – говорю я.

– Вот я и отдохнул, – говорит он.

– Жаль, что так получилось, – говорит он.

– Ладно, старик, – говорит он.

– Держи хвост пистолетом, – говорит он.

– Пока, – говорит он».

5

Это ж надо, ему не исполнилось тридцати, он был такой спортивный крепышок, стиляга, хоть выпить, хоть за бабой, хоть по морде. Сын репрессированных партработников, магаданский школьник, ленинградский врач, золотая московская молодежь. У него оказался точный слух на слово. А слово – это звучание эпохи.

Эпоха звучала: «За что боролись? Не то построили!..» Это называлось ХХ Съезд КПСС.

Суть-то в чем? Что молодежь не знала, как дальше жить и зачем. Старперы-отцы изолгались и обанкротились.

И вот: война позади, жизнь улучшается, дают квартиры, растут зарплаты, есть тряпки и музыка, можно поступать в институты и жить в общем безбедно. А где смысл?!

Дорога в коммунизм окончилась в комфортном спутанном лесу.

Духовный кризис – это когда молодежь не знает, на фига такая жизнь, а стариков это приводит в ярость.

Когда рушится страна, сначала это крушение происходит в мозгах. Причем в мозгах передового класса. Причем из лучших побуждений. В пропасть – вслед за духовным авангардом общества.

Онегины и Печорины надели джинсы и станцевали твист. «Звездные мальчики» несли в себе вопрос без ответа. Несли в себе крушение страны, но страна это еще не понимала. И лишь критики, охранные клетки идеологии страны, инстинктивно попытались сожрать и переварить нечто чуждое.

Самое глупое, что может быть в литературе, – это когда критик объясняет писателю, что же на самом деле писатель написал. Если в роли критика выступает другой писатель, то глупость ситуации достигает юмористических высот. Правда, есть вариант: писателю прямо, честно и грубо говорят в лицо, что он гений.

Тогда вспоминается тот афоризм, что лесть – это агрессия на коленях.

Таким образом, ничего я Аксенову на это не сказал, а только подумал. Дальше Зощенко переходит в Хармса: «посмотрел в глаза со значением и молча руку пожал».

Эпоха звучала: «За что боролись? Не то построили!..» Это называлось ХХ Съезд КПСС.

Суть-то в чем? Что молодежь не знала, как дальше жить и зачем. Старперы-отцы изолгались и обанкротились.

И вот: война позади, жизнь улучшается, дают квартиры, растут зарплаты, есть тряпки и музыка, можно поступать в институты и жить в общем безбедно. А где смысл?!

Дорога в коммунизм окончилась в комфортном спутанном лесу.

Духовный кризис – это когда молодежь не знает, на фига такая жизнь, а стариков это приводит в ярость.

Когда рушится страна, сначала это крушение происходит в мозгах. Причем в мозгах передового класса. Причем из лучших побуждений. В пропасть – вслед за духовным авангардом общества.

Онегины и Печорины надели джинсы и станцевали твист. «Звездные мальчики» несли в себе вопрос без ответа. Несли в себе крушение страны, но страна это еще не понимала. И лишь критики, охранные клетки идеологии страны, инстинктивно попытались сожрать и переварить нечто чуждое.

Самое глупое, что может быть в литературе, – это когда критик объясняет писателю, что же на самом деле писатель написал. Если в роли критика выступает другой писатель, то глупость ситуации достигает юмористических высот. Правда, есть вариант: писателю прямо, честно и грубо говорят в лицо, что он гений.

Тогда вспоминается тот афоризм, что лесть – это агрессия на коленях.

Таким образом, ничего я Аксенову на это не сказал, а только подумал. Дальше Зощенко переходит в Хармса: «посмотрел в глаза со значением и молча руку пожал».

6

Никогда Васе не давали его лет. Был легок, подвижен, стилен. Не поседел, не облысел, не бросил курить, от рюмки отказываться не думал. От соразмерной рюмки.

В свое время квасили шестидесятники со страшной силой. И, ослабнув в свой срок здоровьем, вспоминали молодые подвиги с положенной ностальгией.

Гены Аксенову достались крепкие. Отец дожил чуть не до ста лет. Мать вынесла колымские лагеря и ссылки, и на старости лет сын еще успел показать ей Париж. Но неизбежный образ жизни советского писателя таков, что подлечивать внутренние органы типа печенки иногда приходилось.

– Мне то же, что Василию Павловичу, – сказал я в ресторане, куда Аксенов пришел первым.

– Я пью водку, – показал Аксенов.

Вот черт. А я думал, что он, с его спортивным образом жизни, потребляет исключительно красное для здоровья.

– Да там одно время врачи рекомендовали повоздерживаться… – пояснил он.

Лицо его выражало готовность к доброте. Характернейшей чертой Аксенова в жизни была постоянная внутренняя улыбка.

В свое время квасили шестидесятники со страшной силой. И, ослабнув в свой срок здоровьем, вспоминали молодые подвиги с положенной ностальгией.

Гены Аксенову достались крепкие. Отец дожил чуть не до ста лет. Мать вынесла колымские лагеря и ссылки, и на старости лет сын еще успел показать ей Париж. Но неизбежный образ жизни советского писателя таков, что подлечивать внутренние органы типа печенки иногда приходилось.

– Мне то же, что Василию Павловичу, – сказал я в ресторане, куда Аксенов пришел первым.

– Я пью водку, – показал Аксенов.

Вот черт. А я думал, что он, с его спортивным образом жизни, потребляет исключительно красное для здоровья.

– Да там одно время врачи рекомендовали повоздерживаться… – пояснил он.

Лицо его выражало готовность к доброте. Характернейшей чертой Аксенова в жизни была постоянная внутренняя улыбка.

7

– Я по твоим рассказам на филфаке курсовую писал, – сказал я.

– Что ж там можно было написать, – сказал он. – Интересно было бы почитать.

– В дипломе у меня была глава по «Завтракам сорок третьего года» – как пример контрапункта в новеллистике.

– А какой там контрапункт?..

– Ну там же идут две временные линии параллельно: они сидят в вагоне-ресторане – и враждуют долгие месяцы в школьном военном детстве.

– Ну, если так…

Рассказы Аксенова были категорически нетрадиционны в советской литературе. («Советская» – это была русская советского периода. Нерусские того же периода назывались «литературы народов СССР». Русская заграничная литература – официально не существовала.)

«У нас в Рязани

Грибы с глазами:

Их едят —

А они глядят», —

сказал я. – «Дикой» – поразительно гениальный рассказ, один из лучших, которые я вообще читал. Два варианта судьбы. Оба правы. И оба утопичны. Оба преследовали недостижимые цели. Один строил коммунизм, другой – вечный двигатель. И через неявную иллюзорность созданного в сарае вечного двигателя – подразумевается невозможность якобы реальной коммунистической утопии. А можно и наоборот: если один земляк создал вечный двигатель – так и другой создал справедливое счастье на Земле, которое раньше считалось невозможным. И вся эта дуалистичность бытия закольцована народным стихом, превращаясь в фольклорную байку.

– Вот ты как это понял, – с растяжкой сказал Аксенов, хмыкнул и помолчал.

– А разве не так?.. – спросил я утвердительно.

– Можно, наверное, и так, – согласился он.

– А ты сам разве не этот смысл имел в виду?.. – немного растерялся я, ожидавший естественного согласия с оттенком похвалы за мое глубокое понимание авторского замысла.

– Да как тебе сказать… – протянул он своим сипатым улыбчивым голосом. – Когда пишешь – ни о чем таком ведь не думаешь. У тебя есть какое-то положение вещей, какое-то их развитие… образы возникают, характеры, разговоры. А вот об этих идеях, что ты говоришь, – это, наверное, так, но это уже возникает, значит, само, если ты все правильно почувствовал и написал. Я в «Диком» писал просто о двух людях, ровесниках, с диаметрально противоположными судьбами, и каждый по-своему прав. А если ты там еще что-то увидел – ну, наверно неплохо получилось.

– Поразительно, – неумно пробормотал я, чтоб что-то сказать. – А в «На полпути к Луне» – кроме того, что это и полпути к счастью, и ни туда и ни сюда, – ты никак не имел в виду названием, что «отправить на Луну» – это один из эвфемизмов «расстрелять», типа «в штаб Духонина» или «в Могилевскую губернию»?

– Да нет конечно!

– Я всегда хотел спросить: «Такой же я, как и все, только, может… – и, медленно растягивая в улыбке губы, Кирпиченко произнес гадость». Что он сказал? (Я озвучил свое предположение – гадость, которой мужчина может оскорбить женщину, характеризуя свои достоинства.) Это?

– Да я ничего конкретного в виду не имел, – отрекся Аксенов.

– Нет? – немного разочаровался я.

– Что ж там можно было написать, – сказал он. – Интересно было бы почитать.

– В дипломе у меня была глава по «Завтракам сорок третьего года» – как пример контрапункта в новеллистике.

– А какой там контрапункт?..

– Ну там же идут две временные линии параллельно: они сидят в вагоне-ресторане – и враждуют долгие месяцы в школьном военном детстве.

– Ну, если так…

Рассказы Аксенова были категорически нетрадиционны в советской литературе. («Советская» – это была русская советского периода. Нерусские того же периода назывались «литературы народов СССР». Русская заграничная литература – официально не существовала.)

«У нас в Рязани

Грибы с глазами:

Их едят —

А они глядят», —

сказал я. – «Дикой» – поразительно гениальный рассказ, один из лучших, которые я вообще читал. Два варианта судьбы. Оба правы. И оба утопичны. Оба преследовали недостижимые цели. Один строил коммунизм, другой – вечный двигатель. И через неявную иллюзорность созданного в сарае вечного двигателя – подразумевается невозможность якобы реальной коммунистической утопии. А можно и наоборот: если один земляк создал вечный двигатель – так и другой создал справедливое счастье на Земле, которое раньше считалось невозможным. И вся эта дуалистичность бытия закольцована народным стихом, превращаясь в фольклорную байку.

– Вот ты как это понял, – с растяжкой сказал Аксенов, хмыкнул и помолчал.

– А разве не так?.. – спросил я утвердительно.

– Можно, наверное, и так, – согласился он.

– А ты сам разве не этот смысл имел в виду?.. – немного растерялся я, ожидавший естественного согласия с оттенком похвалы за мое глубокое понимание авторского замысла.

– Да как тебе сказать… – протянул он своим сипатым улыбчивым голосом. – Когда пишешь – ни о чем таком ведь не думаешь. У тебя есть какое-то положение вещей, какое-то их развитие… образы возникают, характеры, разговоры. А вот об этих идеях, что ты говоришь, – это, наверное, так, но это уже возникает, значит, само, если ты все правильно почувствовал и написал. Я в «Диком» писал просто о двух людях, ровесниках, с диаметрально противоположными судьбами, и каждый по-своему прав. А если ты там еще что-то увидел – ну, наверно неплохо получилось.

– Поразительно, – неумно пробормотал я, чтоб что-то сказать. – А в «На полпути к Луне» – кроме того, что это и полпути к счастью, и ни туда и ни сюда, – ты никак не имел в виду названием, что «отправить на Луну» – это один из эвфемизмов «расстрелять», типа «в штаб Духонина» или «в Могилевскую губернию»?

– Да нет конечно!

– Я всегда хотел спросить: «Такой же я, как и все, только, может… – и, медленно растягивая в улыбке губы, Кирпиченко произнес гадость». Что он сказал? (Я озвучил свое предположение – гадость, которой мужчина может оскорбить женщину, характеризуя свои достоинства.) Это?

– Да я ничего конкретного в виду не имел, – отрекся Аксенов.

– Нет? – немного разочаровался я.

8

Социалистический реализм – это прославление партии в доступной для нее форме.

– Я много лет не мог понять, что форма у нас была идеологизирована сама по себе, – сказал я.

– Да ты что, – сказал он. – Неужели же кто-то думал иначе. Да когда Хрущев на нас орал, когда он материл Эрнста Неизвестного, – дело же было именно в форме.

– Слышал я от одного редактора ответ на вопрос: «Да что же в этом невинном и патриотическом тексте антисоветского?» – спросил я. «Да каждая запятая!» – ответил он. И потом я понял, что он был прав: эстетический нонконформизм – это эстетический аспект общего протеста. Протестная мода – хоть в одежде, хоть в музыке! Видно молодца по походке, видно сокола по перу. Отличаешься формой – значит отличаешься сущностью. Форма – она и есть проявление содержания. Содержание можно завуалировать, сделать неоднозначным, а форма – вот она! А получи розог! Тоталитарный строй – это единообразие, управляемость, предписанность во всем. И в форме творчества это отражается автоматически!

– «Затоваренная бочкотара» вышла в 68-м. И танки в Праге тоже были в 68-м, – медленно сказал Аксенов. – И жизнь после этого стала другой. Никакой связи здесь, разумеется, нет. Но можно увидеть какое-то совпадение. «Бочкотару» я уже писал не так, как ранние повести. Мне говорили, что сюрреализм советской жизни отразился в сюрреализме литературного изображения помимо сознательного желания автора. И не было у меня никакого сознательного желания. Вот писалось так. Так что с вопросами – это уже к моему подсознанию.

Понимаешь, в чем расхождение. Пишешь как хочешь. Хоть не все, что хочешь. А жизнь такая, как не хочешь. Вот это несовпадение начинает мучить.

– Я много лет не мог понять, что форма у нас была идеологизирована сама по себе, – сказал я.

– Да ты что, – сказал он. – Неужели же кто-то думал иначе. Да когда Хрущев на нас орал, когда он материл Эрнста Неизвестного, – дело же было именно в форме.

– Слышал я от одного редактора ответ на вопрос: «Да что же в этом невинном и патриотическом тексте антисоветского?» – спросил я. «Да каждая запятая!» – ответил он. И потом я понял, что он был прав: эстетический нонконформизм – это эстетический аспект общего протеста. Протестная мода – хоть в одежде, хоть в музыке! Видно молодца по походке, видно сокола по перу. Отличаешься формой – значит отличаешься сущностью. Форма – она и есть проявление содержания. Содержание можно завуалировать, сделать неоднозначным, а форма – вот она! А получи розог! Тоталитарный строй – это единообразие, управляемость, предписанность во всем. И в форме творчества это отражается автоматически!

– «Затоваренная бочкотара» вышла в 68-м. И танки в Праге тоже были в 68-м, – медленно сказал Аксенов. – И жизнь после этого стала другой. Никакой связи здесь, разумеется, нет. Но можно увидеть какое-то совпадение. «Бочкотару» я уже писал не так, как ранние повести. Мне говорили, что сюрреализм советской жизни отразился в сюрреализме литературного изображения помимо сознательного желания автора. И не было у меня никакого сознательного желания. Вот писалось так. Так что с вопросами – это уже к моему подсознанию.

Понимаешь, в чем расхождение. Пишешь как хочешь. Хоть не все, что хочешь. А жизнь такая, как не хочешь. Вот это несовпадение начинает мучить.

9

Слава – это когда другие знают о тебе то, чего ты сам о себе не знаешь.

В погроме «МетрОполя» приняли участие «коллеги-писатели» Сергей Михалков, Юрий Бондарев, Борис Полевой, Виктор Розов, Григорий Бакланов, Римма Казакова, Сергей Залыгин, Александр Борщаговский, Егор Исаев, Яков Козловский и группа товарищей. Юным дарованиям настучали по всем местам. Свободы нанюхались?! Хотели издать альманах помимо цензуры, без редактуры и вне очереди… М-мэрзавцы антисоветские!!! Жаль, что посадить не за что…

Наука об изготовлении и распространении слухов называется «руматология», ею владели политики всех стран тысячи лет, и она преподается на высших курсах всех спецслужб мира.

Таким образом Виктор Ерофеев и Евгений Попов, скажем, оказались гомосексуалистами, которые решили издать неподцензурный альманах. Чтобы испытать свою крепкую мужскую дружбу. Все остальные выглядели немногим лучше: выродки и извращенцы, маньяки и бездари. Народ должен знать своих предателей.

Аксенов был фигурой центральной, ключевой. За него и взялись основательней. Он имел миллион долларов в США, исписался, спился, и устроил «МетрОполь» ради скандала, который привлечет к нему внимание на Западе, куда он давно собрался уехать.

Я читал собственными глазами – Виктор Конецкий:

– Аксенову я никогда не прощу, что из-за него молодые талантливые Попов и Ерофеев не могли печататься. И передай Ваське – пусть не попадается мне на каком-нибудь международном перекрестке – в морду заеду! Он меня знает, я это могу!

Учитывая крепкую форму Аксенова и сорок кило пьющего Конецкого – угроза забавляла. Но Витя Конецкий, свой парень, любимец всех моряков, ругатель официальных инстанций – боже мой, и он туда же…

Самый подлый слух пустили про якобы наследство Романа Кармена. Что Аксенов с Майей, еще официальной женой Кармена, ждут только его смерти, чтоб получить немалые киношные деньги Кармена – и тогда сразу уехать в Америку.

И мы спорили, что это неправда.

В погроме «МетрОполя» приняли участие «коллеги-писатели» Сергей Михалков, Юрий Бондарев, Борис Полевой, Виктор Розов, Григорий Бакланов, Римма Казакова, Сергей Залыгин, Александр Борщаговский, Егор Исаев, Яков Козловский и группа товарищей. Юным дарованиям настучали по всем местам. Свободы нанюхались?! Хотели издать альманах помимо цензуры, без редактуры и вне очереди… М-мэрзавцы антисоветские!!! Жаль, что посадить не за что…

Наука об изготовлении и распространении слухов называется «руматология», ею владели политики всех стран тысячи лет, и она преподается на высших курсах всех спецслужб мира.

Таким образом Виктор Ерофеев и Евгений Попов, скажем, оказались гомосексуалистами, которые решили издать неподцензурный альманах. Чтобы испытать свою крепкую мужскую дружбу. Все остальные выглядели немногим лучше: выродки и извращенцы, маньяки и бездари. Народ должен знать своих предателей.

Аксенов был фигурой центральной, ключевой. За него и взялись основательней. Он имел миллион долларов в США, исписался, спился, и устроил «МетрОполь» ради скандала, который привлечет к нему внимание на Западе, куда он давно собрался уехать.

Я читал собственными глазами – Виктор Конецкий:

– Аксенову я никогда не прощу, что из-за него молодые талантливые Попов и Ерофеев не могли печататься. И передай Ваське – пусть не попадается мне на каком-нибудь международном перекрестке – в морду заеду! Он меня знает, я это могу!

Учитывая крепкую форму Аксенова и сорок кило пьющего Конецкого – угроза забавляла. Но Витя Конецкий, свой парень, любимец всех моряков, ругатель официальных инстанций – боже мой, и он туда же…

Самый подлый слух пустили про якобы наследство Романа Кармена. Что Аксенов с Майей, еще официальной женой Кармена, ждут только его смерти, чтоб получить немалые киношные деньги Кармена – и тогда сразу уехать в Америку.

И мы спорили, что это неправда.

10

– Вась, а ведь я тебе однажды письмо написал.

– Ну? Правда? И где же оно?

– Где надо, наверно.

– В ГБ, что ли?

– Я ведь тогда никаких ваших дел не знал. Ну, «МетрОполь», ну, слухи.

– Ты что, тоже в альманах хотел? Я о тебе тогда ничего не слышал.

– Потому и написал, что не слышал. Меня однажды совсем достало, что совсем никто не печатает. И я впервые в жизни написал письмо писателю. И два рассказа отправил. Не понравится – выбросите. Понравится – может, хоть доброе слово ответите. Аксенову Василию Павловичу. Кому же еще. Адрес взял в справочнике в Союзе писателей.

– Слушай, я не помню такого письма. Я не мог не ответить. Я бы точно тебе ответил.

– Я его не вовремя послал.

– В смысле?

– 1 июля 80-го года.

– Ну тогда понятно. Так точно помнишь?

– Я как раз на заработки улетал.

– А я как раз в Америку. Вроде того что насовсем.

– 22 июля. Я знаю.

– Ты выбрал время написать.

– Я, честно говоря, обиделся. Пока не узнал, что тебя как раз из Союза выдавливали.

– Видишь, как все в жизни в конце концов встает на свои места.

– Ну? Правда? И где же оно?

– Где надо, наверно.

– В ГБ, что ли?

– Я ведь тогда никаких ваших дел не знал. Ну, «МетрОполь», ну, слухи.

– Ты что, тоже в альманах хотел? Я о тебе тогда ничего не слышал.

– Потому и написал, что не слышал. Меня однажды совсем достало, что совсем никто не печатает. И я впервые в жизни написал письмо писателю. И два рассказа отправил. Не понравится – выбросите. Понравится – может, хоть доброе слово ответите. Аксенову Василию Павловичу. Кому же еще. Адрес взял в справочнике в Союзе писателей.

– Слушай, я не помню такого письма. Я не мог не ответить. Я бы точно тебе ответил.

– Я его не вовремя послал.

– В смысле?

– 1 июля 80-го года.

– Ну тогда понятно. Так точно помнишь?

– Я как раз на заработки улетал.

– А я как раз в Америку. Вроде того что насовсем.

– 22 июля. Я знаю.

– Ты выбрал время написать.

– Я, честно говоря, обиделся. Пока не узнал, что тебя как раз из Союза выдавливали.

– Видишь, как все в жизни в конце концов встает на свои места.

11

В 1988 году я заведовал в Таллине отделом русской литературы журнала «Радуга». И первым в Союзе напечатал запрещенного Аксенова. В Эстонии было уже можно.

«Остров Крым» в перестроечных мозгах резонировал взрывчато. Объем в нашу скромную тетрадку не влезал. Я нашел телефон Аксенова через гарвардского профессора-слависта Боба Клеменса, занесенного в Эстонию новыми ветрами.

Я позвонил из редакции вечером, когда в Вашингтоне было утро. Какой-то час – и телефонистка соединила. Из другого мира донесся голос. Не знаю, чего я ждал, но простота обращения по контрасту со звездной легендой несколько ошеломляла. Аксенов дал легкое добро на три отрывка в трех номерах – по усмотрению журнала. Чуть недоверчиво благодарил.

– Веришь ли, совершенно не помню, – удивлялся он несколько лет спустя. – И звонка твоего не помню.

– Ну как же, – уязвленно настаивал я.

– Тут столько всего понеслось, – перечислял он. – Границы открыли, друзья поехали, издатели стали звонить, о возвращении заговорили, Горбачев, Берлинская стена, Форос… Слушай – а ты мне эти журналы посылал?

– Нет, – признался я.

– Ну так тогда понятно, почему не помню, – оправдал себя он.

– Ты не представляешь, что это была за публикация! У нас тираж за три номера взлетел где-то с семи до тридцати тысяч. Народ собирал журналы и слал друзьям по стране. Кстати – это была первая публикация мата в советской печати!

– А у меня там разве есть мат?

– Ты серьезно? Нет – это не мат: это просто раскованный язык, не признающий цензуру. Если где-то надо ее не признать.

– Это другое дело. Ты не представляешь, как мы ненавидели цензуру.

– Я – не представляю?!

– Ты представляешь, – успокоил он.

– Я много лет задавался вопросом: твои написанные в Америке романы, мне чудилось, словно написаны по-американски русским языком. Все реалии могут быть русскими, русский язык блестящ, но система условностей и деталей такая, ментальность героев такая, будто это предназначено именно для американского читателя. For use outside only. Американской аудитории в переводе на американский язык. В их традиции.

– Конечно, – подтвердил он невесело и спокойно. – Мы же там были уверены, что это никогда не будет напечатано в Союзе… в России. Билет был в один конец.

«Остров Крым» в перестроечных мозгах резонировал взрывчато. Объем в нашу скромную тетрадку не влезал. Я нашел телефон Аксенова через гарвардского профессора-слависта Боба Клеменса, занесенного в Эстонию новыми ветрами.

Я позвонил из редакции вечером, когда в Вашингтоне было утро. Какой-то час – и телефонистка соединила. Из другого мира донесся голос. Не знаю, чего я ждал, но простота обращения по контрасту со звездной легендой несколько ошеломляла. Аксенов дал легкое добро на три отрывка в трех номерах – по усмотрению журнала. Чуть недоверчиво благодарил.

– Веришь ли, совершенно не помню, – удивлялся он несколько лет спустя. – И звонка твоего не помню.

– Ну как же, – уязвленно настаивал я.

– Тут столько всего понеслось, – перечислял он. – Границы открыли, друзья поехали, издатели стали звонить, о возвращении заговорили, Горбачев, Берлинская стена, Форос… Слушай – а ты мне эти журналы посылал?

– Нет, – признался я.

– Ну так тогда понятно, почему не помню, – оправдал себя он.

– Ты не представляешь, что это была за публикация! У нас тираж за три номера взлетел где-то с семи до тридцати тысяч. Народ собирал журналы и слал друзьям по стране. Кстати – это была первая публикация мата в советской печати!

– А у меня там разве есть мат?

– Ты серьезно? Нет – это не мат: это просто раскованный язык, не признающий цензуру. Если где-то надо ее не признать.

– Это другое дело. Ты не представляешь, как мы ненавидели цензуру.

– Я – не представляю?!

– Ты представляешь, – успокоил он.

– Я много лет задавался вопросом: твои написанные в Америке романы, мне чудилось, словно написаны по-американски русским языком. Все реалии могут быть русскими, русский язык блестящ, но система условностей и деталей такая, ментальность героев такая, будто это предназначено именно для американского читателя. For use outside only. Американской аудитории в переводе на американский язык. В их традиции.

– Конечно, – подтвердил он невесело и спокойно. – Мы же там были уверены, что это никогда не будет напечатано в Союзе… в России. Билет был в один конец.

12

– За что это ты усатого любишь? – с отчуждением спросил Аксенов, глядя мимо.

Я отрекся от вождя раньше, чем петух успел бы открыть клюв. Я спросил, с чего такой вывод? Я отверг напраслину мимикой и жестом.

– А на «Эхе Москвы» ты же защищал Сталина где-то на прошлой неделе.

– Я?

– Конечно.

– Да нет. Я мог сказать «товарищ Сталин». Мог сказать об его воле и последовательности. О том, что жестокостью добивался результатов. Но вообще вот так чтоб хвалил – это невозможно.

– Я ж помню – именно вообще ты его хвалил.

Мы сидели компанией за столом у Генделева, накрытым обильно и изощренно, как всегда. Цветная батарея настоек разделяла стол, и Аксенов бурчал и пускал сигаретный дым.

Стали выяснять, какого числа я на радио поминал Сталина. Я восстановил фразы дословно. Аксенов помнил иначе. Общий разговор упал в сталинское русло и начинал терять приятную легкость.

Вовка Соловьев, самый технически продвинутый и активный из нас всех, под шумок достал телефон-компьютер-наладонник последней на тот момент модели и стал молча тыкать в кнопки стерженьком.

– Какого числа, говоришь, ты был на «Эхе»? – уточнил он. И через минуту озвучил соответствующее место по распечатке передачи на сайте канала.

Я был прав. Я не любил Сталина. Аксенов побурчал веселее, настроение шло вверх, как трос за взмывающим шаром. Ненавидимый им Сталин исчезал внизу.

Генделев раздал всем коллекцию своих котелков, мы уселись группой в кадре и стали фотографироваться.

Я отрекся от вождя раньше, чем петух успел бы открыть клюв. Я спросил, с чего такой вывод? Я отверг напраслину мимикой и жестом.

– А на «Эхе Москвы» ты же защищал Сталина где-то на прошлой неделе.

– Я?

– Конечно.

– Да нет. Я мог сказать «товарищ Сталин». Мог сказать об его воле и последовательности. О том, что жестокостью добивался результатов. Но вообще вот так чтоб хвалил – это невозможно.

– Я ж помню – именно вообще ты его хвалил.

Мы сидели компанией за столом у Генделева, накрытым обильно и изощренно, как всегда. Цветная батарея настоек разделяла стол, и Аксенов бурчал и пускал сигаретный дым.

Стали выяснять, какого числа я на радио поминал Сталина. Я восстановил фразы дословно. Аксенов помнил иначе. Общий разговор упал в сталинское русло и начинал терять приятную легкость.

Вовка Соловьев, самый технически продвинутый и активный из нас всех, под шумок достал телефон-компьютер-наладонник последней на тот момент модели и стал молча тыкать в кнопки стерженьком.

– Какого числа, говоришь, ты был на «Эхе»? – уточнил он. И через минуту озвучил соответствующее место по распечатке передачи на сайте канала.

Я был прав. Я не любил Сталина. Аксенов побурчал веселее, настроение шло вверх, как трос за взмывающим шаром. Ненавидимый им Сталин исчезал внизу.

Генделев раздал всем коллекцию своих котелков, мы уселись группой в кадре и стали фотографироваться.

13

Скандал приключился изрядный, как выразились бы веком ранее. Председатель жюри Василий Аксенов отказался вручать премию победителю и демонстративно покинул церемонию. «Русский Букер» 2005 удался на редкость. Спонсор премии, основанный Ходорковским фонд «Открытая Россия», финансирование прекратил по ряду деликатных обстоятельств.

Аксенов пребывал в большом раздражении.

– С этими четырьмя членами жюри совершенно невозможно было не то что договориться – вообще говорить нормально о том, что такое роман. У них какие-то свои представления о литературе, которых я вообще не понимаю. Вот они по каким-то своим причинам решили дать премию этому парню. За решительно слабую книгу. Это вообще не роман, если на то пошло. Я не знаю – сговор у них, какие-то свои планы, или что-то они имеют в виду, чего я не знаю. А если так – не хочу я в этом участвовать. Пусть тогда без меня сами все делают. На кой черт я тогда нужен.

– Был отличный роман Толи Наймана. Гениальный роман. На несколько голов выше остальных. Так они его буквально обсуждать отказывались. Что же я могу сделать? Нечего было звать.

– Я чувствую, не сложилось у меня с этой новой компанией. Не то они там какие-то деньги, копейки какие-то делят, не то какие-то свои отношения строят, поездки у них какие-то. Да не желаю я ничего этого знать даже.

В жюри входили Ермолин из Ярославля, Кононов из Петербурга, Марченко из Москвы и дирижер Владимир Спиваков. Они дали премию Гуцко.

Дополнительную пикантность истории придавал тот факт, что в предыдущем году «Букера» единогласно присудили Аксенову за «Вольтерьянцев и вольтерьянок». В этом ощущалось некое композиционное изящество.

Аксенов пребывал в большом раздражении.

– С этими четырьмя членами жюри совершенно невозможно было не то что договориться – вообще говорить нормально о том, что такое роман. У них какие-то свои представления о литературе, которых я вообще не понимаю. Вот они по каким-то своим причинам решили дать премию этому парню. За решительно слабую книгу. Это вообще не роман, если на то пошло. Я не знаю – сговор у них, какие-то свои планы, или что-то они имеют в виду, чего я не знаю. А если так – не хочу я в этом участвовать. Пусть тогда без меня сами все делают. На кой черт я тогда нужен.

– Был отличный роман Толи Наймана. Гениальный роман. На несколько голов выше остальных. Так они его буквально обсуждать отказывались. Что же я могу сделать? Нечего было звать.

– Я чувствую, не сложилось у меня с этой новой компанией. Не то они там какие-то деньги, копейки какие-то делят, не то какие-то свои отношения строят, поездки у них какие-то. Да не желаю я ничего этого знать даже.

В жюри входили Ермолин из Ярославля, Кононов из Петербурга, Марченко из Москвы и дирижер Владимир Спиваков. Они дали премию Гуцко.

Дополнительную пикантность истории придавал тот факт, что в предыдущем году «Букера» единогласно присудили Аксенову за «Вольтерьянцев и вольтерьянок». В этом ощущалось некое композиционное изящество.

14

Мы гуляли с Аксеновым по Великой Китайской стене. Ничего фраза, аж во рту не помещается. Там рядом еще сотня уродов гуляла. Российская писательская делегация, два автобуса из Пекина привезли. И все гуляли. С ним и со всеми остальными.

На Пекинской книжной ярмарке русские писатели выступали в университете. Я этот парад талантов завершал, и подбил бабки «современной русской литературе», как и была означена тема. Пока все скучали в очереди на слово и рисовали узоры, я смастерил такой компакт-докладик с персоналиями и направлениями. Ничего примечательного.

Примечательным лично для меня явилось то, что когда вышли курить в университетский сад, Аксенов мне пожал руку и поздравил с выступлением, присовокупив эпитеты. Я скромно мекал, удивленно бекал и извивался от незначительности повода.

– Василий Павлович, – сказал я. – Я все понимаю, но все равно мне нужно делать над собой какое-то внутреннее усилие, чтоб говорить «Вася» и «ты».

На Пекинской книжной ярмарке русские писатели выступали в университете. Я этот парад талантов завершал, и подбил бабки «современной русской литературе», как и была означена тема. Пока все скучали в очереди на слово и рисовали узоры, я смастерил такой компакт-докладик с персоналиями и направлениями. Ничего примечательного.

Примечательным лично для меня явилось то, что когда вышли курить в университетский сад, Аксенов мне пожал руку и поздравил с выступлением, присовокупив эпитеты. Я скромно мекал, удивленно бекал и извивался от незначительности повода.

– Василий Павлович, – сказал я. – Я все понимаю, но все равно мне нужно делать над собой какое-то внутреннее усилие, чтоб говорить «Вася» и «ты».