Страница:

Высокую и постоянно растущую цену своих услуг капитаны «компаний» объясняли своей высокой боеспособностью и эффективностью. И они были правы – высокий профессионализм, основанный в том числе и на редкой для того времени специализации родов и видов войск, был характерной чертой итальянского кондотьерства. В коннице это было заметно не так сильно – наряду с тяжеловооруженными латниками, представлявшими главную ударную силу «компаний», важным элементом последних являлись также и легковооруженные и экипированные легкие всадники. Среди легкой итальянской конницы того времени особенную известность завоевали так называемые страдиоты (stradiotti), происходившие с Балканского полуострова. Ф. де Коммин так описывал стратиотов, служивших антифранцузской Лиге в 1494–1495 гг.: «Стратиоты напоминают мусульманских конников, и одеты они и вооружены, как турки, но на голове не носят уборов из полотна, называемых тюрбанами… Люди они храбрые, и сражаться с ними нелегко»81.

Тяжеловооруженные всадники по традиции нанимались на службу «копьями» (lance), в состав которого, помимо латника (capo lancia или armigero vero), обязательно входили его оруженосец (piatto) в облегченном доспехе и паж (ragazzo). К концу XV в. размеры «копья» увеличились до 4–5 человек за счет включения в него дополнительно еще и конного арбалетчика и легковооруженных всадников82. На поле боя латники действовали отдельно от прочих членов «копья», объединенные в «эскадроны» (squadri) во главе с caposquadra или squadrieri. Примечательно, что «эскадрон», как правило, был примерно одной и той же численности – от 50 до 100 «копий», которые нередко для удобства управления делились на малые «эскадроны» по 25 «копий». К концу XV в. появился обычай соединять по 8–10 малых «эскадронов» в colonella во главе с colonelli. Сражались латники конными, но в случае необходимости могли спешиваться – этот обычай они переняли от англичан, с тактикой которых итальянцы ознакомились в XIV в., когда многие «компании» были укомплектованы в значительной степени бойцами с Британских островов. Ф. де Коммин, описывая появление лигистских colonelli перед началом битвы под Форново, писал: «Итальянцы двигались тихим шагом и тесно сомкнутыми рядами (выделено нами. – П.В.), что представляло собой удивительное зрелище…»83. Весьма примечательное свидетельство для характеристики образа действий конницы кондотьеров!

Намного больший интерес представляет итальянская пехота – fanti, или fanteria. К XV в. она стала исключительно профессиональной. Городское ополчение, столь успешно противостоявшее немецким рыцарям в XII в., к этому времени практически перестало существовать. Ему на смену пришла поначалу немногочисленная, а с середины XV в. стремительно увеличивавшаяся в числе хорошо обученная и подготовленная наемная пехота. Для итальянской пехоты той эпохи была характерна чрезвычайная специализация. Анализ содержания кондотт показывает, что ко времени начала Итальянских войн «компании» кондотьеров включали в себя следующие виды пехоты: копейщиков-lanceri с длинными или короткими копьями, арбалетчиков-balestrieri, лучников-arceri, пикинеров-picchieri, возникших под влиянием успехов швейцарских пикинеров, легких пехотинцев-rotularii, действовавших совместно с арбалетчиками, щитоносцев-targhieri и, наконец, стрелков из ручниц-скопитусов – schiopettari. И если в начале XV в. пехота оставалась относительно немногочисленной – так, кондотта, заключенная между Флоренцией и Микелетто дельи Аттендоли в ноябре 1432 г., предусматривала, что капитан выставит на службу республики 600 «копий» (т. е. 1800 конных воинов) и всего лишь 400 пехотинцев – 200 арбалетчиков, 100 павезьеров и 100 копейщиков, то к концу века все переменилось. Венецианская республика располагала 20 тыс. пехотинцев на 2 тыс. конных латников и 3 тыс. стратиотов. Флоренция же имела 10 тыс. пехотинцев (7 тыс. пикинеров, 1 тыс. аркебузиров, 2 тыс. арбалетчиков, алебардьеров и рондашьеров). Примечательным было широкое распространение в итальянских армиях конца XV в. ручного огнестрельного оружия. Еще в 1448 г. Франческо Сфорца выставил в поле столько скопитариев, что из-за порохового дыма им было трудно ориентироваться на поле боя, а в 1482 г. миланская армия на 233 арбалетчика имела 352 аркебузира и 1250 воинов с петриналями. Эффективность скопитариев была признана настолько высокой, что венецианский Совет десяти решил в 1490 г. полностью отказаться от арбалетов и заменить их на ручницы84.

Столь же изощренной была и тактика итальянцев. Конница и пехота обучались действовать в тесном взаимодействии друг с другом, а само деление пехоты на несколько узкоспециализированных родов изначально предполагало, что они будут действовать на поле боя только совместно. Вооруженные древковым оружием пехотинцы обычно формировали центр боевого порядка и действовали при поддержке арбалетчиков, лучников и стрелков из ручниц, легкие же пехотинцы вместе со стрелками обучались ведению маневренного боя в рассыпном строю, максимально используя складки местности. Конница атаковала противника накатывающимися одна за другой волнами «эскадронов», разворачиваясь для боя под прикрытием легкой конницы стрелков. Характерной чертой тактики итальянцев было использование полевых фортификационных укреплений и укрепленных лагерей (seraglii), в которых в случае необходимости могла укрыться целая армия. Венецианцы активно использовали своих страдиотов для совершения набегов и рейдов в глубь неприятельского расположения, ведения разведки и опустошения местности. Примечательно, что итальянские кондотьеры и их наниматели вообще придавали большое значение экономическому истощению противника, потому в армиях кондотьеров всегда были отряды «опустошителей»-quastatori, специализировавшихся именно на опустошении неприятельских земель85.

Наряду с практикой в Италии XIV и в особенности XV в. получила развитие и военная теория, что опять-таки было еще одной из черт военного дела Нового времени. Трактаты по тактике и стратегии Орсо дель Орсини и Диомедо Караффа и других авторов, работы по фортификации и ведению осадной войны, артиллерийскому делу, основанные на обобщении богатого опыта войн (только в XV в. в Италии произошло 71 крупное сражение и 51 большая осада, не считая мелких и незначительных стычек и осад), – все это выгодно отличало итальянское военное дело от остального европейского. Единственное, в чем уступали итальянцы своим соседям к северу от Альп, – так это в артиллерии. К концу XV в. итальянская артиллерия, несмотря на свою многочисленность, находилась на относительно низком техническом уровне. Возможно, что это объяснялось стремлением кондотьеров решать все вопросы в полевом сражении, не расходуя время, силы и драгоценный вышколенный и обученный личный состав на ведение осад и штурмов хорошо укрепленных городов.

Тем не менее к концу XV в. Италия в целом опережала своих непосредственных соседей в развитии военного дела, подойдя на то время ближе всех к созданию армии нового типа. Однако незавершенность процессов политической централизации и вмешательство в итальянские дела великих держав воспрепятствовали сохранению прежних темпов развития военного дела на Апеннинском полуострове. Отлично обученные и экипированные «компании» кондотьеров, сражавшиеся по разные стороны линии фронта, в конечном итоге были истреблены, а сама Италия поделена на сферы влияния своими более могущественными соседями.

Таким образом, если подводить общий итог развития военного дела Западной Европы к началу XV в., то нетрудно заметить, что перемены в нем были не настолько значительны, чтобы произвести коренной переворот не только в характере ведения войн, но и в государстве и обществе. Пока еще было рано говорить именно о «военной революции». В конце концов, даже блестящие образцы военного искусства, предъявленные такими лучшими представителями итальянского кондотьерства, как Бартоломео Коллеони, Аттендоло Сфорца, Браччо да Монтоне, или подвиги швейцарских пехотинцев, не говоря уже о действиях французских и английских военачальников конца Столетней войны, по существу представляли собой всего лишь вершину развития средневековой военной системы. Даже несмотря на отдельные эпизодические случаи успешного применения огнестрельного оружия, исход сражения и у кондотьеров, и у швейцарцев, и у французов решался все-таки в рукопашном бою, в схватке лицом к лицу с применением холодного оружия (выделено нами. – П.В.). И можно согласиться с мнением М. Робертса, который отмечал, что «военное искусство в средневековой Европе было основано преимущественно на рукопашном бое и носило главным образом наступательный характер…»86. И здесь уже неважно, кто играет на поле боя главную роль – рыцарь «лансы» ордонансовой роты или же швейцарский пикинер и алебардист. Их оружие и доспехи были соптимизированы именно для наступательного боя – только так они могли сойтись в ближнем бою с неприятелем и опрокинуть его. Так или иначе, именно они доводили начатое лучниками и арбалетчиками сражение до логического завершения. Этому в немалой степени способствовало несовершенство огнестрельного оружия как тяжелого, так и легкого, на рубеже XV–XVI вв. Скептическое к нему отношение военных теоретиков и практиков того времени нашло свое отражение, к примеру, у Н. Макиавелли87. Кризис еще не наступил, и средневековое военное дело еще сохраняло значительные резервы для совершенствования.

§ 2. «Ренессансная» военная система и кризис военного дела Западной Европы во 2-й половине XVI в.

Тяжеловооруженные всадники по традиции нанимались на службу «копьями» (lance), в состав которого, помимо латника (capo lancia или armigero vero), обязательно входили его оруженосец (piatto) в облегченном доспехе и паж (ragazzo). К концу XV в. размеры «копья» увеличились до 4–5 человек за счет включения в него дополнительно еще и конного арбалетчика и легковооруженных всадников82. На поле боя латники действовали отдельно от прочих членов «копья», объединенные в «эскадроны» (squadri) во главе с caposquadra или squadrieri. Примечательно, что «эскадрон», как правило, был примерно одной и той же численности – от 50 до 100 «копий», которые нередко для удобства управления делились на малые «эскадроны» по 25 «копий». К концу XV в. появился обычай соединять по 8–10 малых «эскадронов» в colonella во главе с colonelli. Сражались латники конными, но в случае необходимости могли спешиваться – этот обычай они переняли от англичан, с тактикой которых итальянцы ознакомились в XIV в., когда многие «компании» были укомплектованы в значительной степени бойцами с Британских островов. Ф. де Коммин, описывая появление лигистских colonelli перед началом битвы под Форново, писал: «Итальянцы двигались тихим шагом и тесно сомкнутыми рядами (выделено нами. – П.В.), что представляло собой удивительное зрелище…»83. Весьма примечательное свидетельство для характеристики образа действий конницы кондотьеров!

Намного больший интерес представляет итальянская пехота – fanti, или fanteria. К XV в. она стала исключительно профессиональной. Городское ополчение, столь успешно противостоявшее немецким рыцарям в XII в., к этому времени практически перестало существовать. Ему на смену пришла поначалу немногочисленная, а с середины XV в. стремительно увеличивавшаяся в числе хорошо обученная и подготовленная наемная пехота. Для итальянской пехоты той эпохи была характерна чрезвычайная специализация. Анализ содержания кондотт показывает, что ко времени начала Итальянских войн «компании» кондотьеров включали в себя следующие виды пехоты: копейщиков-lanceri с длинными или короткими копьями, арбалетчиков-balestrieri, лучников-arceri, пикинеров-picchieri, возникших под влиянием успехов швейцарских пикинеров, легких пехотинцев-rotularii, действовавших совместно с арбалетчиками, щитоносцев-targhieri и, наконец, стрелков из ручниц-скопитусов – schiopettari. И если в начале XV в. пехота оставалась относительно немногочисленной – так, кондотта, заключенная между Флоренцией и Микелетто дельи Аттендоли в ноябре 1432 г., предусматривала, что капитан выставит на службу республики 600 «копий» (т. е. 1800 конных воинов) и всего лишь 400 пехотинцев – 200 арбалетчиков, 100 павезьеров и 100 копейщиков, то к концу века все переменилось. Венецианская республика располагала 20 тыс. пехотинцев на 2 тыс. конных латников и 3 тыс. стратиотов. Флоренция же имела 10 тыс. пехотинцев (7 тыс. пикинеров, 1 тыс. аркебузиров, 2 тыс. арбалетчиков, алебардьеров и рондашьеров). Примечательным было широкое распространение в итальянских армиях конца XV в. ручного огнестрельного оружия. Еще в 1448 г. Франческо Сфорца выставил в поле столько скопитариев, что из-за порохового дыма им было трудно ориентироваться на поле боя, а в 1482 г. миланская армия на 233 арбалетчика имела 352 аркебузира и 1250 воинов с петриналями. Эффективность скопитариев была признана настолько высокой, что венецианский Совет десяти решил в 1490 г. полностью отказаться от арбалетов и заменить их на ручницы84.

Столь же изощренной была и тактика итальянцев. Конница и пехота обучались действовать в тесном взаимодействии друг с другом, а само деление пехоты на несколько узкоспециализированных родов изначально предполагало, что они будут действовать на поле боя только совместно. Вооруженные древковым оружием пехотинцы обычно формировали центр боевого порядка и действовали при поддержке арбалетчиков, лучников и стрелков из ручниц, легкие же пехотинцы вместе со стрелками обучались ведению маневренного боя в рассыпном строю, максимально используя складки местности. Конница атаковала противника накатывающимися одна за другой волнами «эскадронов», разворачиваясь для боя под прикрытием легкой конницы стрелков. Характерной чертой тактики итальянцев было использование полевых фортификационных укреплений и укрепленных лагерей (seraglii), в которых в случае необходимости могла укрыться целая армия. Венецианцы активно использовали своих страдиотов для совершения набегов и рейдов в глубь неприятельского расположения, ведения разведки и опустошения местности. Примечательно, что итальянские кондотьеры и их наниматели вообще придавали большое значение экономическому истощению противника, потому в армиях кондотьеров всегда были отряды «опустошителей»-quastatori, специализировавшихся именно на опустошении неприятельских земель85.

Наряду с практикой в Италии XIV и в особенности XV в. получила развитие и военная теория, что опять-таки было еще одной из черт военного дела Нового времени. Трактаты по тактике и стратегии Орсо дель Орсини и Диомедо Караффа и других авторов, работы по фортификации и ведению осадной войны, артиллерийскому делу, основанные на обобщении богатого опыта войн (только в XV в. в Италии произошло 71 крупное сражение и 51 большая осада, не считая мелких и незначительных стычек и осад), – все это выгодно отличало итальянское военное дело от остального европейского. Единственное, в чем уступали итальянцы своим соседям к северу от Альп, – так это в артиллерии. К концу XV в. итальянская артиллерия, несмотря на свою многочисленность, находилась на относительно низком техническом уровне. Возможно, что это объяснялось стремлением кондотьеров решать все вопросы в полевом сражении, не расходуя время, силы и драгоценный вышколенный и обученный личный состав на ведение осад и штурмов хорошо укрепленных городов.

Тем не менее к концу XV в. Италия в целом опережала своих непосредственных соседей в развитии военного дела, подойдя на то время ближе всех к созданию армии нового типа. Однако незавершенность процессов политической централизации и вмешательство в итальянские дела великих держав воспрепятствовали сохранению прежних темпов развития военного дела на Апеннинском полуострове. Отлично обученные и экипированные «компании» кондотьеров, сражавшиеся по разные стороны линии фронта, в конечном итоге были истреблены, а сама Италия поделена на сферы влияния своими более могущественными соседями.

Таким образом, если подводить общий итог развития военного дела Западной Европы к началу XV в., то нетрудно заметить, что перемены в нем были не настолько значительны, чтобы произвести коренной переворот не только в характере ведения войн, но и в государстве и обществе. Пока еще было рано говорить именно о «военной революции». В конце концов, даже блестящие образцы военного искусства, предъявленные такими лучшими представителями итальянского кондотьерства, как Бартоломео Коллеони, Аттендоло Сфорца, Браччо да Монтоне, или подвиги швейцарских пехотинцев, не говоря уже о действиях французских и английских военачальников конца Столетней войны, по существу представляли собой всего лишь вершину развития средневековой военной системы. Даже несмотря на отдельные эпизодические случаи успешного применения огнестрельного оружия, исход сражения и у кондотьеров, и у швейцарцев, и у французов решался все-таки в рукопашном бою, в схватке лицом к лицу с применением холодного оружия (выделено нами. – П.В.). И можно согласиться с мнением М. Робертса, который отмечал, что «военное искусство в средневековой Европе было основано преимущественно на рукопашном бое и носило главным образом наступательный характер…»86. И здесь уже неважно, кто играет на поле боя главную роль – рыцарь «лансы» ордонансовой роты или же швейцарский пикинер и алебардист. Их оружие и доспехи были соптимизированы именно для наступательного боя – только так они могли сойтись в ближнем бою с неприятелем и опрокинуть его. Так или иначе, именно они доводили начатое лучниками и арбалетчиками сражение до логического завершения. Этому в немалой степени способствовало несовершенство огнестрельного оружия как тяжелого, так и легкого, на рубеже XV–XVI вв. Скептическое к нему отношение военных теоретиков и практиков того времени нашло свое отражение, к примеру, у Н. Макиавелли87. Кризис еще не наступил, и средневековое военное дело еще сохраняло значительные резервы для совершенствования.

§ 2. «Ренессансная» военная система и кризис военного дела Западной Европы во 2-й половине XVI в.

Резервы совершенствования средневековой военной машины, о которых говорилось выше, были задействованы на рубеже XV–XVI вв., когда ведущие державы того времени, Франция, Испания и Римская империя, вступили в противоборство за гегемонию в Европе. Итальянские войны длились на протяжении более чем полустолетия, с 1495 по 1559 г., и сыграли огромную роль в развитии военного дела и искусства Западной Европы. Русский военный историк А.К. Пузыревский, характеризуя период с конца XV по начало 30-х гг. XVII в., указывал на то, что он стал переходным этапом в истории военного дела88. «В области военного дела мы видим действующими еще прежние основные условия, – писал он, – но наряду с ними новые начала пробивают себе путь с большим или меньшим успехом. Состав армий изменяется резко; вместо прежних феодальных ополчений мы видим решительное господство наемников (швейцарцы и ландскнехты); вырабатывается общий тип линейной пехоты (основу которой составили пикинеры, вооруженные длинной пикой. Последняя, по меткому замечанию Ф. Таллетта, стала «queen of battlefield», «королевой поля боя»89.– П.В.); появляются разнообразные виды новой кавалерии; огнестрельное оружие, особенно ручное, делает значительные успехи и распространяется с поразительной быстротой; формы строя, вид боевых порядков резко изменяется…»90. По существу, можно с уверенностью утверждать, что именно в эти десятилетия были заложены основы будущей военной революции, процесс накопления количественных изменений подошел к концу и возникла необходимость перехода на качественно иной, более высокий уровень развития военного дела. Именно в это время практически завершилась первая фаза военной революции.

Для начала отметим, что к этому времени относится указанный Дж. Линном переход от «средневековой оплачиваемой» армии к армии, полностью наемной, обладавшей целым рядом черт, сближавших ее с современными армиями. «Эта армия, – отмечал историк, – состояла из наемников, сведенных в постоянные части, типа французских compagnies d’ordonnance и испанских tercios, при этом полевые армии объединяли в своих рядах пехоту, кавалерию и артиллерию при главенствующей роли пехоты… Выставляемые в поле армии представляли собой собрание набранных на время, зачастую иностранных, частей». Характерной чертой этих армий, продолжал дальше Дж. Линн, была система контрактов, которые заключали монархи с капитанами «банд» солдат, причем «нанимаемые часто в последний момент, эти «банды» быстро прибывали на место, уже вооруженные, обученные, организованные и готовые сражаться…»91.

Другой характерной чертой армий, сталкивавшихся на полях сражений Итальянских войн, было доминирование пехоты над конницей, и не только численно (это можно было наблюдать и в эпоху Средневековья), но и тактически. Армии Западной Европы, образно говоря, «спешились», и именно пехота вернула себе почетное звание «царицы полей». Новые западноевропейские армии состояли преимущественно из пехоты – как пикинеров, так и стрелков. Причин постепенного преобразования «конных» армий Средневековья на «пехотные» эпохи Ренессанса существовало несколько. С одной стороны, как уже было отмечено выше, изменившийся характер войны требовал наращивания численности армий, а сделать это было проще именно за счет пехоты – оснащение, содержание и обучение пехоты стоило меньше, чем рейтар и тем более жандармов. К тому же для осадной войны пехотинец значил намного больше, чем всадник. С другой стороны, дешевая пехота, набранная преимущественно из простонародья, а то и вовсе из отбросов общества, в глазах военачальников была просто расходным материалом. Этого не скажешь о коннице, которая по-прежнему оставалась (и еще очень и очень долго будет оставаться таковым) аристократическим родом войск, «богатым войском», по меткому замечанию П. Шоню92.

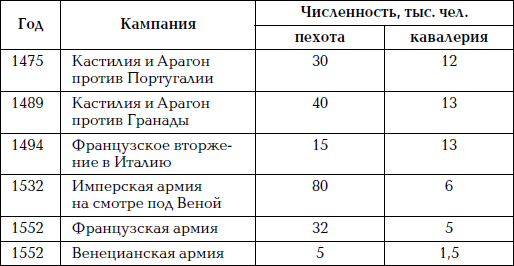

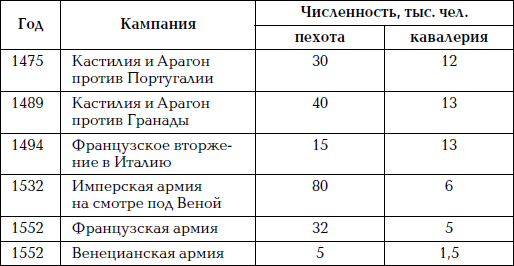

Соотношение пехоты и кавалерии окончательно изменилось в пользу пехоты. Конечно, в отдельных сражениях кавалерия еще могла составлять значительную, а порой даже и большую часть армии – от 1/3 до половины, а порой и более. Так, в 1525 г. под Павией французы располагали на 9 тыс. конницы 20 тыс. пехоты. В 1590 г. в сражении при Иври гугенотская армия располагала на 3 тыс. кавалерии 8 тыс. пехоты, тогда как армия католиков – соответственно 4 и 12 тыс.93. Об этом же свидетельствуют данные следующей таблицы94:

Таблица 1

И поскольку бой пехоты решал исход сражения, ее развитию придавалось все большее и большее значение. Образцом для новой западноевропейской пехоты еще в большей степени, чем швейцарцы, стали немецкие ландскнехты. Как отмечал английский историк Дж. Х. Ричардс, «…характерная структура армии ландскнехтов, с ее проработанной иерархией и необычайно большим числом чиновников, занимающихся тысячами вопросов, связанных с организацией полка, имеющих свой ранг, сумму жалованья и положение, определила устройство европейских армий на столетия вперед»95.

Наем ландскнехтов имел много общего с аналогичной процедурой у кондотьеров. Наниматель, заинтересованный в получении уже готового к бою контингента солдат, искал опытного, знающего свое дело вербовщика, которому выдавалась соответствующая грамота-патент (bestallungbrief или bestellbrief). В этом документе указывалось имя полковника-oberst’а, количество нанимаемых солдат, организация и структура нанимаемого отряда, размеры жалованья-sold’а рядового солдата, характер службы и ее сроки и др. вопросы96. Полковник нес полную ответственность за поддержание боеспособности своего Regiment’а в течение всего срока службы и управление на поле боя. В этом ему помогали обширный штаб, заместители-leutenannt’ы, квартирмейстер, полковой профос, старший фельдфебель (oberste feldweybel), провиантмейстер, полковой врач, казначей, знаменосец (fändrich), барабанщики, трубачи и др. начальные люди. Регименты, являясь административной, не тактической единицей, в административном же порядке делились на роты-fähnlein’ы по 300–500 человек (от 10 до 18 на регимент). Командовали фенлейнами капитаны-hauptmann’ы, которым помогал собственный штаб – заместитель-лейтенант, знаменосец, фельдфебель (feldweybel) и его помощники-вайбели (weybel) и роттенмейстеры (rottmeister). И полковник, и капитаны имели личную охрану (trabanten). Из числа рядовых ландскнехтов выделялись лучше вооруженные и экипированные бойцы, занимавшие в боевом строю первые шеренги, и те, кто умел обращаться с аркебузой или арбалетом. Все получали двойное жалованье (отсюда и их название – doppelsöldner).

Таким образом, регимент ландскнехтов имел чрезвычайно разветвленную иерархию чинов и должностей, и хотя многие из них, особенно на уровне фенлейна, носили выборный характер, тем не менее эта иерархия кардинально отличала ландскнехтов от пехоты Средневековья, сближая их с армией Нового времени, для которой такая иерархия является основой основ97.

Создание ландскнехтов обычно связывают с деятельностью императора Священной Римской империи Максимилиана I. После сражения при Гинегате 1479 г., где бургундское войско под началом Максимилиана и графа де Ромона, использовав швейцарскую тактику, наголову разгромило французское войско, действовавшее в том же ключе, что и в конце Столетней войны, молодой император, отличавшийся большим интересом к разного рода военным новшествам, решил вместо ненадежной городской милиции создать профессиональное войско из наемников-пехотинцев, обученных действовать в швейцарском духе. Первое официальное упоминание о ландскнехтах датируется 1486 г., и не прошло и четверти столетия, как ландскнехты превратились в грозную силу, не уступающую по боеспособности своим учителям– швейцарцам. В присущей ему ироничной форме французский философ и моралист М. Монтень так отзывался о боевых качествах немцев и швейцарцев в сравнении с итальянцами, испанцами и французами: «Сообразительность и проницательность итальянцев… так велики, что они заранее способны предвидеть подстерегающие их опасности и бедствия, поэтому не следует удивляться тому, что на войне они часто спешат позаботиться о своем самосохранении еще до столкновения с опасностью, между тем как французы и испанцы, которые не столь проницательны, идут напролом, и им нужно воочию увидеть опасность и ощутить ее, чтобы почувствовать страх, причем даже и тогда страх не удерживает их; немцы же и швейцарцы, более вялые и тупые, спохватываются только в тот момент, когда уже изнемогают под ударами…»98.

Своей высокой боеспособностью ландскнехты были обязаны, во-первых, сильнейшему корпоративному духу, esprit dе corps, уверенностью в собственной непобедимости; во-вторых, отменной выучке как индивидуальной, так и коллективной; в-третьих, четкой организации и структуре, облегчавшей управление и поддержание порядка на поле боя; в-четвертых, строжайшей дисциплине на поле боя и, наконец, характерной тактике, заимствованной у швейцарцев и основанной на ударе массы пехотинцев, действующих в плотных сомкнутых построениях. «…Их (т. е. ландскнехтов. – П.В.) действенность в основе своей зиждилась на их массе и сплоченности, – отмечал Г. Дельбрюк, анализируя причины успехов немецких наемников-пехотинцев в 1-й половине XVI в., – эта сплоченность включала и отдельного человека, обладавшего первоначально недостаточными данными, воспитывала и превращала его во вполне пригодного воина. При той неуклюжей форме колонны, в которой велся бой, не требовалось трудных упражнений, длительного обучения, чтобы сделать из здорового крепкого человека солдата. Достаточно было знать несколько приемов и получить простые навыки – сохранять свое место в строю. Раз были созданы кадры, нетрудно уже было набирать большие массы таких наемных солдат. Массы давали решительный исход делу. Тот, кто вел на штурм самые большие колонны, должен был победить (выделено нами. – П.В.)…»99.

Мы не случайно выделили именно эти фразы. Стремление разгромить неприятеля и разрешить тем самым проблемы, вызвавшие войну, неизбежно вело к постепенному возрастанию численности полевых армий. Неуклонный рост численности полевых армий стал, пожалуй, одной из самых ярких черт западноевропейских армий эпохи Ренессанса и раннего Нового времени.

Динамику изменения тех сил, что выставляли в поле европейские монархи, демонстрируют следующие цифры. Так, в 70-х гг. XV в. испанская корона легко могла выставить в поле 20 тыс. пехотинцев и всадников, спустя 10 лет, в середине 80-х гг., против эмира Гранады Кастилия и Арагон вместе мобилизовали не менее 36 тыс. чел. пехоты и конницы. В 1510 г. в экспедиции, организованной Карлом V в Триполи, приняли участие 34,5 тыс. солдат, доставленных на североафриканское побережье морем. Прошло еще почти полстолетия, и император Карл V держал под ружьем уже 150 тыс. солдат (109 тыс. в Германии и Нидерландах, 24 тыс. в Ломбардии и еще примерно столько же в Испании, Неаполе и на Сицилии), а к концу века его сын, испанский король Филипп II, – все 200 тыс., из них на постоянной службе находились не менее 60 тыс. солдат. Армия его северного соседа и соперника, короля Франции, в конце 60-х гг. того же столетия насчитывала приблизительно 70 тыс. солдат и офицеров, из них на постоянной службе находилось около 16 тыс. чел.100. Чтобы лучше представить себе разницу между армиями Средневековья и армиями эпохи Ренессанса и раннего Нового времени, отметим, что на рубеже XIII–XIV вв. французские короли выводили в поле обычно не более 10–15 тыс. бойцов, и при этом, по замечанию Э. Перруа, «…французский король по праву считался одним из самых могущественных владык христианского мира…»101.

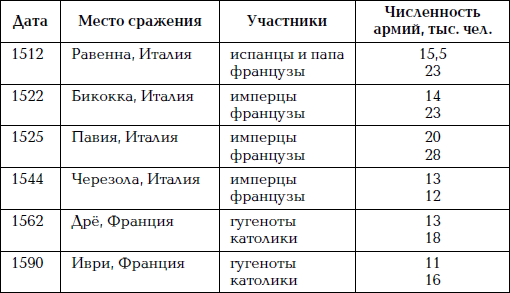

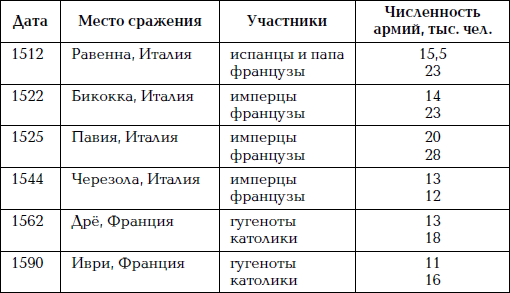

Конечно, нельзя сказать, что численность армий росла постоянно и неумолимо. Так, в полевых сражениях XVI – 1-й половины XVII в. численность сражавшихся армий редко превышала 30 тыс., о чем свидетельствуют данные следующей таблицы102:

Таблица 2

В принципе в этом нет ничего необычного. Действительно, армии, встречавшиеся на полях сражений конца XV–XVI вв., не впечатляют своими размерами. В этом отношении они порой немногим отличаются от тех армий, что выходили в поле во времена, к примеру, Столетней войны. Однако вместе с тем общая численность войск, нанимаемых на одну кампанию, значительно выросла по сравнению с прежними временами хотя бы по той простой причине, что теперь нужно было снабдить мало-мальски приличными гарнизонами собственные крепости и обеспечить обложение крепостей неприятеля103. При этом государь, готовясь к войне, должен был иметь в виду еще и необходимость создания некоего резерва живой силы, и не только в поле, но еще и для восполнения неизбежных потерь из-за болезней, дезертирства и, само собой, боевых. Поэтому рост численности вооруженных сил становился неизбежным, хотели этого европейские государи или же нет, по вполне объективным причинам.

В качестве наглядного примера, подтверждающего эти тезисы, можно привести данные о распределении сил испанской армии в 1587–1588 гг. Филипп II к этому времени имел в своем распоряжении 135 тыс. солдат. Однако из них только 19 тыс. готовились к посадке на корабли «Великой Армады» для десанта в Англию, тогда как 29 тыс. стояли гарнизонами в Испании, Португалии и Северной Африке; в Милане находилось еще 2 тыс. солдат, в Неаполе 3 тыс., на Сицилии 2 тыс. В заморских владениях испанского короля были расквартированы 5 тыс. солдат в бывшей португальской Ост-Индии и 8 тыс. в американских колониях. К этому числу стоит добавить 27 тыс. солдат экспедиционной армии во Фландрии, что готовились к десанту в Англию, и еще 40 тыс. бойцов в гарнизонах нидерландских городов104. Таким образом, имея самую большую на то время армию среди всех европейских монархов, Филипп мог выставить в поле всего лишь 46 тыс. – чуть больше трети! И эта тенденция сохранилась и впоследствии. К примеру, в конце 1632 г. из 183 тыс. солдат, стоявших под знаменами Густава Адольфа, 62 тыс. были размещены гарнизонами в крепостях северной Германии. В 1639 г. испанская Фландрская армия насчитывала около 77 тыс. солдат, при этом почти 33,5 тыс. были размещены по 208 гарнизонам, разбросанным по всей Фландрии.

Однако, пожалуй, не рост численности армий стал основной, наиболее важной чертой этого переходного периода. Намного большее значение имело быстрое совершенствование огнестрельного оружия, первоначально артиллерии, а потом и ручного. Возросшая роль артиллерии и ручного огнестрельного оружия особенно ярко проявилась в годы Итальянских войн конца XV – 1-й половины XVI в. В общем-то не случайно английский исследователь Ч. Даффи отмечал, что «…в военном деле события 1494 г. стали концом Средневековья…»105. Именно в ходе этого многолетнего конфликта, в который в той или иной мере оказались втянуты все ведущие государства тогдашней Европы, пушки, аркебузы и пистолеты превратились в серьезную силу, оказывающую все более возрастающее воздействие на исход не только отдельных сражений, но и целых кампаний. Именно во время Итальянских войн в практику европейских армий окончательно вошли литые из меди, бронзы и чугуна артиллерийские орудия, литые ядра, фитильные аркебузы и крупнокалиберные мушкеты с подсошками, был изобретен и опробован на деле кремневый замок, а фитильный замок доведен до совершенства. Европейские мушкетеры и аркебузиры опробовали и приняли на вооружение бандольер, что позволило увеличить скорострельность. С изобретением и доведением до работоспособного состояния колесцового замка на вооружение кавалерии поступили пистолеты, которые кардинально изменили тактику европейской кавалерии. Была найдена оптимальная формула состава пороха и «пушечного» металла, а в артиллерийском парке были сделаны первые попытки ввести определенную стандартизацию. К примеру, императором Карлом V в 1544 г., когда все разнообразие калибров было сведено к 7 основным калибрам, а его соперник Генрих II сделал то же самое в отношении артиллерии французской, в которой он установил 6 калибров106.

Для начала отметим, что к этому времени относится указанный Дж. Линном переход от «средневековой оплачиваемой» армии к армии, полностью наемной, обладавшей целым рядом черт, сближавших ее с современными армиями. «Эта армия, – отмечал историк, – состояла из наемников, сведенных в постоянные части, типа французских compagnies d’ordonnance и испанских tercios, при этом полевые армии объединяли в своих рядах пехоту, кавалерию и артиллерию при главенствующей роли пехоты… Выставляемые в поле армии представляли собой собрание набранных на время, зачастую иностранных, частей». Характерной чертой этих армий, продолжал дальше Дж. Линн, была система контрактов, которые заключали монархи с капитанами «банд» солдат, причем «нанимаемые часто в последний момент, эти «банды» быстро прибывали на место, уже вооруженные, обученные, организованные и готовые сражаться…»91.

Другой характерной чертой армий, сталкивавшихся на полях сражений Итальянских войн, было доминирование пехоты над конницей, и не только численно (это можно было наблюдать и в эпоху Средневековья), но и тактически. Армии Западной Европы, образно говоря, «спешились», и именно пехота вернула себе почетное звание «царицы полей». Новые западноевропейские армии состояли преимущественно из пехоты – как пикинеров, так и стрелков. Причин постепенного преобразования «конных» армий Средневековья на «пехотные» эпохи Ренессанса существовало несколько. С одной стороны, как уже было отмечено выше, изменившийся характер войны требовал наращивания численности армий, а сделать это было проще именно за счет пехоты – оснащение, содержание и обучение пехоты стоило меньше, чем рейтар и тем более жандармов. К тому же для осадной войны пехотинец значил намного больше, чем всадник. С другой стороны, дешевая пехота, набранная преимущественно из простонародья, а то и вовсе из отбросов общества, в глазах военачальников была просто расходным материалом. Этого не скажешь о коннице, которая по-прежнему оставалась (и еще очень и очень долго будет оставаться таковым) аристократическим родом войск, «богатым войском», по меткому замечанию П. Шоню92.

Соотношение пехоты и кавалерии окончательно изменилось в пользу пехоты. Конечно, в отдельных сражениях кавалерия еще могла составлять значительную, а порой даже и большую часть армии – от 1/3 до половины, а порой и более. Так, в 1525 г. под Павией французы располагали на 9 тыс. конницы 20 тыс. пехоты. В 1590 г. в сражении при Иври гугенотская армия располагала на 3 тыс. кавалерии 8 тыс. пехоты, тогда как армия католиков – соответственно 4 и 12 тыс.93. Об этом же свидетельствуют данные следующей таблицы94:

Таблица 1

Численность пехоты и кавалерии в западноевропейских армиях во время некоторых кампаний конца XV – 1-й половины XVI в.

И поскольку бой пехоты решал исход сражения, ее развитию придавалось все большее и большее значение. Образцом для новой западноевропейской пехоты еще в большей степени, чем швейцарцы, стали немецкие ландскнехты. Как отмечал английский историк Дж. Х. Ричардс, «…характерная структура армии ландскнехтов, с ее проработанной иерархией и необычайно большим числом чиновников, занимающихся тысячами вопросов, связанных с организацией полка, имеющих свой ранг, сумму жалованья и положение, определила устройство европейских армий на столетия вперед»95.

Наем ландскнехтов имел много общего с аналогичной процедурой у кондотьеров. Наниматель, заинтересованный в получении уже готового к бою контингента солдат, искал опытного, знающего свое дело вербовщика, которому выдавалась соответствующая грамота-патент (bestallungbrief или bestellbrief). В этом документе указывалось имя полковника-oberst’а, количество нанимаемых солдат, организация и структура нанимаемого отряда, размеры жалованья-sold’а рядового солдата, характер службы и ее сроки и др. вопросы96. Полковник нес полную ответственность за поддержание боеспособности своего Regiment’а в течение всего срока службы и управление на поле боя. В этом ему помогали обширный штаб, заместители-leutenannt’ы, квартирмейстер, полковой профос, старший фельдфебель (oberste feldweybel), провиантмейстер, полковой врач, казначей, знаменосец (fändrich), барабанщики, трубачи и др. начальные люди. Регименты, являясь административной, не тактической единицей, в административном же порядке делились на роты-fähnlein’ы по 300–500 человек (от 10 до 18 на регимент). Командовали фенлейнами капитаны-hauptmann’ы, которым помогал собственный штаб – заместитель-лейтенант, знаменосец, фельдфебель (feldweybel) и его помощники-вайбели (weybel) и роттенмейстеры (rottmeister). И полковник, и капитаны имели личную охрану (trabanten). Из числа рядовых ландскнехтов выделялись лучше вооруженные и экипированные бойцы, занимавшие в боевом строю первые шеренги, и те, кто умел обращаться с аркебузой или арбалетом. Все получали двойное жалованье (отсюда и их название – doppelsöldner).

Таким образом, регимент ландскнехтов имел чрезвычайно разветвленную иерархию чинов и должностей, и хотя многие из них, особенно на уровне фенлейна, носили выборный характер, тем не менее эта иерархия кардинально отличала ландскнехтов от пехоты Средневековья, сближая их с армией Нового времени, для которой такая иерархия является основой основ97.

Создание ландскнехтов обычно связывают с деятельностью императора Священной Римской империи Максимилиана I. После сражения при Гинегате 1479 г., где бургундское войско под началом Максимилиана и графа де Ромона, использовав швейцарскую тактику, наголову разгромило французское войско, действовавшее в том же ключе, что и в конце Столетней войны, молодой император, отличавшийся большим интересом к разного рода военным новшествам, решил вместо ненадежной городской милиции создать профессиональное войско из наемников-пехотинцев, обученных действовать в швейцарском духе. Первое официальное упоминание о ландскнехтах датируется 1486 г., и не прошло и четверти столетия, как ландскнехты превратились в грозную силу, не уступающую по боеспособности своим учителям– швейцарцам. В присущей ему ироничной форме французский философ и моралист М. Монтень так отзывался о боевых качествах немцев и швейцарцев в сравнении с итальянцами, испанцами и французами: «Сообразительность и проницательность итальянцев… так велики, что они заранее способны предвидеть подстерегающие их опасности и бедствия, поэтому не следует удивляться тому, что на войне они часто спешат позаботиться о своем самосохранении еще до столкновения с опасностью, между тем как французы и испанцы, которые не столь проницательны, идут напролом, и им нужно воочию увидеть опасность и ощутить ее, чтобы почувствовать страх, причем даже и тогда страх не удерживает их; немцы же и швейцарцы, более вялые и тупые, спохватываются только в тот момент, когда уже изнемогают под ударами…»98.

Своей высокой боеспособностью ландскнехты были обязаны, во-первых, сильнейшему корпоративному духу, esprit dе corps, уверенностью в собственной непобедимости; во-вторых, отменной выучке как индивидуальной, так и коллективной; в-третьих, четкой организации и структуре, облегчавшей управление и поддержание порядка на поле боя; в-четвертых, строжайшей дисциплине на поле боя и, наконец, характерной тактике, заимствованной у швейцарцев и основанной на ударе массы пехотинцев, действующих в плотных сомкнутых построениях. «…Их (т. е. ландскнехтов. – П.В.) действенность в основе своей зиждилась на их массе и сплоченности, – отмечал Г. Дельбрюк, анализируя причины успехов немецких наемников-пехотинцев в 1-й половине XVI в., – эта сплоченность включала и отдельного человека, обладавшего первоначально недостаточными данными, воспитывала и превращала его во вполне пригодного воина. При той неуклюжей форме колонны, в которой велся бой, не требовалось трудных упражнений, длительного обучения, чтобы сделать из здорового крепкого человека солдата. Достаточно было знать несколько приемов и получить простые навыки – сохранять свое место в строю. Раз были созданы кадры, нетрудно уже было набирать большие массы таких наемных солдат. Массы давали решительный исход делу. Тот, кто вел на штурм самые большие колонны, должен был победить (выделено нами. – П.В.)…»99.

Мы не случайно выделили именно эти фразы. Стремление разгромить неприятеля и разрешить тем самым проблемы, вызвавшие войну, неизбежно вело к постепенному возрастанию численности полевых армий. Неуклонный рост численности полевых армий стал, пожалуй, одной из самых ярких черт западноевропейских армий эпохи Ренессанса и раннего Нового времени.

Динамику изменения тех сил, что выставляли в поле европейские монархи, демонстрируют следующие цифры. Так, в 70-х гг. XV в. испанская корона легко могла выставить в поле 20 тыс. пехотинцев и всадников, спустя 10 лет, в середине 80-х гг., против эмира Гранады Кастилия и Арагон вместе мобилизовали не менее 36 тыс. чел. пехоты и конницы. В 1510 г. в экспедиции, организованной Карлом V в Триполи, приняли участие 34,5 тыс. солдат, доставленных на североафриканское побережье морем. Прошло еще почти полстолетия, и император Карл V держал под ружьем уже 150 тыс. солдат (109 тыс. в Германии и Нидерландах, 24 тыс. в Ломбардии и еще примерно столько же в Испании, Неаполе и на Сицилии), а к концу века его сын, испанский король Филипп II, – все 200 тыс., из них на постоянной службе находились не менее 60 тыс. солдат. Армия его северного соседа и соперника, короля Франции, в конце 60-х гг. того же столетия насчитывала приблизительно 70 тыс. солдат и офицеров, из них на постоянной службе находилось около 16 тыс. чел.100. Чтобы лучше представить себе разницу между армиями Средневековья и армиями эпохи Ренессанса и раннего Нового времени, отметим, что на рубеже XIII–XIV вв. французские короли выводили в поле обычно не более 10–15 тыс. бойцов, и при этом, по замечанию Э. Перруа, «…французский король по праву считался одним из самых могущественных владык христианского мира…»101.

Конечно, нельзя сказать, что численность армий росла постоянно и неумолимо. Так, в полевых сражениях XVI – 1-й половины XVII в. численность сражавшихся армий редко превышала 30 тыс., о чем свидетельствуют данные следующей таблицы102:

Таблица 2

Численность армий в сражениях XVI в.

В принципе в этом нет ничего необычного. Действительно, армии, встречавшиеся на полях сражений конца XV–XVI вв., не впечатляют своими размерами. В этом отношении они порой немногим отличаются от тех армий, что выходили в поле во времена, к примеру, Столетней войны. Однако вместе с тем общая численность войск, нанимаемых на одну кампанию, значительно выросла по сравнению с прежними временами хотя бы по той простой причине, что теперь нужно было снабдить мало-мальски приличными гарнизонами собственные крепости и обеспечить обложение крепостей неприятеля103. При этом государь, готовясь к войне, должен был иметь в виду еще и необходимость создания некоего резерва живой силы, и не только в поле, но еще и для восполнения неизбежных потерь из-за болезней, дезертирства и, само собой, боевых. Поэтому рост численности вооруженных сил становился неизбежным, хотели этого европейские государи или же нет, по вполне объективным причинам.

В качестве наглядного примера, подтверждающего эти тезисы, можно привести данные о распределении сил испанской армии в 1587–1588 гг. Филипп II к этому времени имел в своем распоряжении 135 тыс. солдат. Однако из них только 19 тыс. готовились к посадке на корабли «Великой Армады» для десанта в Англию, тогда как 29 тыс. стояли гарнизонами в Испании, Португалии и Северной Африке; в Милане находилось еще 2 тыс. солдат, в Неаполе 3 тыс., на Сицилии 2 тыс. В заморских владениях испанского короля были расквартированы 5 тыс. солдат в бывшей португальской Ост-Индии и 8 тыс. в американских колониях. К этому числу стоит добавить 27 тыс. солдат экспедиционной армии во Фландрии, что готовились к десанту в Англию, и еще 40 тыс. бойцов в гарнизонах нидерландских городов104. Таким образом, имея самую большую на то время армию среди всех европейских монархов, Филипп мог выставить в поле всего лишь 46 тыс. – чуть больше трети! И эта тенденция сохранилась и впоследствии. К примеру, в конце 1632 г. из 183 тыс. солдат, стоявших под знаменами Густава Адольфа, 62 тыс. были размещены гарнизонами в крепостях северной Германии. В 1639 г. испанская Фландрская армия насчитывала около 77 тыс. солдат, при этом почти 33,5 тыс. были размещены по 208 гарнизонам, разбросанным по всей Фландрии.

Однако, пожалуй, не рост численности армий стал основной, наиболее важной чертой этого переходного периода. Намного большее значение имело быстрое совершенствование огнестрельного оружия, первоначально артиллерии, а потом и ручного. Возросшая роль артиллерии и ручного огнестрельного оружия особенно ярко проявилась в годы Итальянских войн конца XV – 1-й половины XVI в. В общем-то не случайно английский исследователь Ч. Даффи отмечал, что «…в военном деле события 1494 г. стали концом Средневековья…»105. Именно в ходе этого многолетнего конфликта, в который в той или иной мере оказались втянуты все ведущие государства тогдашней Европы, пушки, аркебузы и пистолеты превратились в серьезную силу, оказывающую все более возрастающее воздействие на исход не только отдельных сражений, но и целых кампаний. Именно во время Итальянских войн в практику европейских армий окончательно вошли литые из меди, бронзы и чугуна артиллерийские орудия, литые ядра, фитильные аркебузы и крупнокалиберные мушкеты с подсошками, был изобретен и опробован на деле кремневый замок, а фитильный замок доведен до совершенства. Европейские мушкетеры и аркебузиры опробовали и приняли на вооружение бандольер, что позволило увеличить скорострельность. С изобретением и доведением до работоспособного состояния колесцового замка на вооружение кавалерии поступили пистолеты, которые кардинально изменили тактику европейской кавалерии. Была найдена оптимальная формула состава пороха и «пушечного» металла, а в артиллерийском парке были сделаны первые попытки ввести определенную стандартизацию. К примеру, императором Карлом V в 1544 г., когда все разнообразие калибров было сведено к 7 основным калибрам, а его соперник Генрих II сделал то же самое в отношении артиллерии французской, в которой он установил 6 калибров106.