Страница:

Один из этапов возникновения фитотерапии связан с медициной скифов. Путешествуя по побережью Черного моря, Гиппократ в своей книге «О воздухе, видах и местностях» описал болезни, встречающиеся у скифских народов, и некоторые приемы лечения.

Еще в Древнем Египте (более чем за 1500 лет до н. э.) использовали растения, содержащие салицилаты. В древних рукописях есть указание на применение смеси из листьев мирта (растения, богатого салицилатами) для снятия боли и разжижения крови. Гиппократ применял против боли и жара кору ивы, в которой также содержатся салицилаты. В 1897 г. немецкий химик Феликс Хоффман синтезировал химически устойчивую формулу ацетилсалициловой кислоты – с этого момента началась история современного аспирина.

Аспирин часто называют антиагрегантом. Каким эффектом обладает эта группа препаратов? Антиагрегант – это препарат, препятствующий склеиванию тромбоцитов, которое приводит к образованию тромба. Давно известно, что ведущую роль в развитии инфаркта миокарда и ишемического инсульта играет образование тромба на изъязвленной атеросклеротической бляшке. Но оказывается, что есть растения, действующие подобно аспирину.

Во второй половине XVII столетия в России стали появляться книги, в которых имелись данные о лекарственных растениях и способах их применения. Одной из самых известных книг является «Прохладный вертоград» (1661). В ней приводятся сведения о применении тех или иных растений в лечении сосудистых заболеваний. Так, «бораг [огуречная трава] или цвет ее, варена в вине и прията, растение доброй крови творит и сердце укрепляет. Цвет тоя же травы зелен прият, или в питии пито – трясение сердечное уймет и весельство всему телу наводит». На страницах этой книги можно встретить такие слова, как «заключение» – закупорка сосудов, «залегание» – непроходимость; «жиление прохода с истомлением» – запоры с проявлением геморроя; «надмет жил» – тромбофлебит, набухание, вздутие вен; «перешибление жил» – разрывы сосудов; «емородиево» – геморрой; «языковое отпадение» – невозможность говорить вследствие паралича и др.

В книге даны не только лечебные, но и профилактические средства. «От приятия финик родится густая кровь, а тем людям не пристоит фиников приятии, кои горячи естеством, и у кого часто голова побаливает и селезень горяч, и те дани како их приемлет».

«Масло розмариновое помогает жилам, кои отерпнуть, или в которых жилах кровь замрет – и тем помазуем, и тако уздравит. Тем же маслом помазуем виски, память укрепляет и острость разума подает».

Крупный знаток русских рукописных лечебников Н.А. Богоявленский, оценивая общее значение так называемых вертоградов, близких по содержанию к средневековым восточным фармакогнозиям, писал: «Лекарственная флора «вертоградов», насчитывающая более тысячи ботанических видов, представляет интерес не только для врачей и фармацевтов, но является драгоценным источником для изучения ботаники, агрономии… особенностей истории культуры Древней Руси».

Возможность точно определить, что такое геморрой, появилась в XVIII в., когда были обнаружены кавернозные сосудистые сплетения, окружающие анальный канал. Было доказано, что помимо вен и артерий эти сосудистые образования содержат эластичную соединительную ткань и гладкомышечные клетки. Регулируя кровенаполнение в зоне анального канала, геморроидальные сплетения обеспечивают основные функции прямой кишки: удержание каловых масс и дефекацию, обеспечение эффективного иммунного барьера между внутренней средой организма и окружающим миром.

Большим событием для лечения тромбозов и варикозной болезни является открытие кумаринов – природных соединений, в основе которых лежит 9,10-бензо-альфа-пиран (Куркин В.А., 2009). Название этого класса биологически активных веществ происходит от гвианского священного дерева диптерикса душистого (Coumarouna) семейства бобовых (Wagner H., 1975), из семян которого впервые выделен кумарин в кристаллическом виде.

Первую классификацию кумаринов предложил немецкий ученый Э. Шпет в 1937 г. Она была дополнена отечественным крупнейшим ученым в этой области, профессором Г.А. Кузнецовой (1967).

Известны лекарственные растения, обладающие антитромботической (противосвертывающей) активностью, такие как каштан, левзея, патриния, чеснок и др. (Колхир В.К. и др., 1996). В качестве антитромботических и венотонических средств используют препараты, содержащие действующие вещества плодов каштана конского, – эскузан, эсфлазид (Соколов С.Я., Замотаев И.П., 1984). Известно несколько сборов для данной патологии, выпускаемых американской фирмой ENRICH, один из которых наиболее близко подходит к решаемой проблеме. Сбор содержит боярышник, плод папайи, корень одуванчика, фенхель, фукус пузырчатый, шандр, солодку, эхинацею и др.

Однако индивидуальные лекарственные растения и вытяжки из них влияют лишь на отдельные этиологические и патогенетические звенья тромбоза, в то время как при этой патологии необходимо комплексное воздействие, включающее как влияние на собственно систему гемостаза, так и на сердечно-сосудистую систему в целом, нервную систему, липидный и углеводный обмен.

Специфическое действие сбора обеспечивается в первую очередь наличием в его составе тритерпеновых гликозидов, флавоноидов и витаминов. Компоненты сбора подобраны так, чтобы потенцировалось и дополнялось специфическое антитромботическое действие каштана, антиагрегационная и гиполипидемическая активность солодки. При выборе соотношения компонентов сбора учитывались также вкусовые качества настоя сбора и технологичность его изготовления.

Проведены экспериментальные исследования настоя сбора предложенного состава. Влияние сбора на гемокоагуляцию изучали в условиях опытов in vitro (0,1–5 мг/мл крови) и при однократных внутривенном (100 мг/кг) и пероральном (500 мг/кг) введениях кроликам (массой 2,5–4,0 кг). В экспериментах in vitro исследовали также влияние сбора на АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов кроликов (Born, 1962).

Оценку состояния системы гемостаза проводили по общепринятым тестам (Балуда В.П. и др., 1980). Результаты экспериментов обрабатывали разносным методом вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента (Беленький М.Л., 1963). Эксперименты в условиях in vitro позволили обнаружить прямое антикоагулянтное и антиагрегационное действие сбора, что выражалось в соответствующем изменении (на 25–50 %) параметров гемокоагуляции и агрегации.

Эксперименты на животных подтвердили наличие антикоагулянтного эффекта у сбора. Этот эффект наблюдался в течение 60 мин. после внутривенного и в течение 120 мин. после внутрижелудочного введений настоя сбора.

Биологически активные вещества лекарственных растений

Еще в Древнем Египте (более чем за 1500 лет до н. э.) использовали растения, содержащие салицилаты. В древних рукописях есть указание на применение смеси из листьев мирта (растения, богатого салицилатами) для снятия боли и разжижения крови. Гиппократ применял против боли и жара кору ивы, в которой также содержатся салицилаты. В 1897 г. немецкий химик Феликс Хоффман синтезировал химически устойчивую формулу ацетилсалициловой кислоты – с этого момента началась история современного аспирина.

Аспирин часто называют антиагрегантом. Каким эффектом обладает эта группа препаратов? Антиагрегант – это препарат, препятствующий склеиванию тромбоцитов, которое приводит к образованию тромба. Давно известно, что ведущую роль в развитии инфаркта миокарда и ишемического инсульта играет образование тромба на изъязвленной атеросклеротической бляшке. Но оказывается, что есть растения, действующие подобно аспирину.

Во второй половине XVII столетия в России стали появляться книги, в которых имелись данные о лекарственных растениях и способах их применения. Одной из самых известных книг является «Прохладный вертоград» (1661). В ней приводятся сведения о применении тех или иных растений в лечении сосудистых заболеваний. Так, «бораг [огуречная трава] или цвет ее, варена в вине и прията, растение доброй крови творит и сердце укрепляет. Цвет тоя же травы зелен прият, или в питии пито – трясение сердечное уймет и весельство всему телу наводит». На страницах этой книги можно встретить такие слова, как «заключение» – закупорка сосудов, «залегание» – непроходимость; «жиление прохода с истомлением» – запоры с проявлением геморроя; «надмет жил» – тромбофлебит, набухание, вздутие вен; «перешибление жил» – разрывы сосудов; «емородиево» – геморрой; «языковое отпадение» – невозможность говорить вследствие паралича и др.

В книге даны не только лечебные, но и профилактические средства. «От приятия финик родится густая кровь, а тем людям не пристоит фиников приятии, кои горячи естеством, и у кого часто голова побаливает и селезень горяч, и те дани како их приемлет».

«Масло розмариновое помогает жилам, кои отерпнуть, или в которых жилах кровь замрет – и тем помазуем, и тако уздравит. Тем же маслом помазуем виски, память укрепляет и острость разума подает».

Крупный знаток русских рукописных лечебников Н.А. Богоявленский, оценивая общее значение так называемых вертоградов, близких по содержанию к средневековым восточным фармакогнозиям, писал: «Лекарственная флора «вертоградов», насчитывающая более тысячи ботанических видов, представляет интерес не только для врачей и фармацевтов, но является драгоценным источником для изучения ботаники, агрономии… особенностей истории культуры Древней Руси».

Возможность точно определить, что такое геморрой, появилась в XVIII в., когда были обнаружены кавернозные сосудистые сплетения, окружающие анальный канал. Было доказано, что помимо вен и артерий эти сосудистые образования содержат эластичную соединительную ткань и гладкомышечные клетки. Регулируя кровенаполнение в зоне анального канала, геморроидальные сплетения обеспечивают основные функции прямой кишки: удержание каловых масс и дефекацию, обеспечение эффективного иммунного барьера между внутренней средой организма и окружающим миром.

Большим событием для лечения тромбозов и варикозной болезни является открытие кумаринов – природных соединений, в основе которых лежит 9,10-бензо-альфа-пиран (Куркин В.А., 2009). Название этого класса биологически активных веществ происходит от гвианского священного дерева диптерикса душистого (Coumarouna) семейства бобовых (Wagner H., 1975), из семян которого впервые выделен кумарин в кристаллическом виде.

Первую классификацию кумаринов предложил немецкий ученый Э. Шпет в 1937 г. Она была дополнена отечественным крупнейшим ученым в этой области, профессором Г.А. Кузнецовой (1967).

Известны лекарственные растения, обладающие антитромботической (противосвертывающей) активностью, такие как каштан, левзея, патриния, чеснок и др. (Колхир В.К. и др., 1996). В качестве антитромботических и венотонических средств используют препараты, содержащие действующие вещества плодов каштана конского, – эскузан, эсфлазид (Соколов С.Я., Замотаев И.П., 1984). Известно несколько сборов для данной патологии, выпускаемых американской фирмой ENRICH, один из которых наиболее близко подходит к решаемой проблеме. Сбор содержит боярышник, плод папайи, корень одуванчика, фенхель, фукус пузырчатый, шандр, солодку, эхинацею и др.

Однако индивидуальные лекарственные растения и вытяжки из них влияют лишь на отдельные этиологические и патогенетические звенья тромбоза, в то время как при этой патологии необходимо комплексное воздействие, включающее как влияние на собственно систему гемостаза, так и на сердечно-сосудистую систему в целом, нервную систему, липидный и углеводный обмен.

Специфическое действие сбора обеспечивается в первую очередь наличием в его составе тритерпеновых гликозидов, флавоноидов и витаминов. Компоненты сбора подобраны так, чтобы потенцировалось и дополнялось специфическое антитромботическое действие каштана, антиагрегационная и гиполипидемическая активность солодки. При выборе соотношения компонентов сбора учитывались также вкусовые качества настоя сбора и технологичность его изготовления.

Проведены экспериментальные исследования настоя сбора предложенного состава. Влияние сбора на гемокоагуляцию изучали в условиях опытов in vitro (0,1–5 мг/мл крови) и при однократных внутривенном (100 мг/кг) и пероральном (500 мг/кг) введениях кроликам (массой 2,5–4,0 кг). В экспериментах in vitro исследовали также влияние сбора на АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов кроликов (Born, 1962).

Оценку состояния системы гемостаза проводили по общепринятым тестам (Балуда В.П. и др., 1980). Результаты экспериментов обрабатывали разносным методом вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента (Беленький М.Л., 1963). Эксперименты в условиях in vitro позволили обнаружить прямое антикоагулянтное и антиагрегационное действие сбора, что выражалось в соответствующем изменении (на 25–50 %) параметров гемокоагуляции и агрегации.

Эксперименты на животных подтвердили наличие антикоагулянтного эффекта у сбора. Этот эффект наблюдался в течение 60 мин. после внутривенного и в течение 120 мин. после внутрижелудочного введений настоя сбора.

Биологически активные вещества лекарственных растений

Терапевтическая эффективность лекарственных препаратов из растений обусловлена наличием в них большого и довольно сложного комплекса биологически активных веществ – химических соединений, которые оказывают на организм человека и животных те или иные воздействия. В лекарственных растениях идентифицированы и исследованы алкалоиды, гликозиды, полисахариды, эфирные масла, органические кислоты, антибиотики, кумарины, хиноны, аминокислоты, растительные гормоны, минеральные соли, дубильные вещества, смолы и др. Химический состав многих растений изучен еще недостаточно, сведения по их составу постоянно пополняются. Многие лекарственные формы, особенно галеновые препараты, содержат одно или несколько веществ одновременно.

Количество биологически активных веществ в растении зависит от его вида, условий произрастания, времени сбора, способа сушки и т. д. При использовании лекарственных растений в лечении тех или иных заболеваний важно знать растворимость биологически активных веществ в таких растворителях, как холодная и горячая вода, разведенные спирты, которые широко используются при изготовлении настоев, отваров, настоек, соков и др. Знание растворимости помогает врачу правильно выбирать лекарственную форму того или иного растения.

Помимо биологически активных веществ, образующихся в процессе ассимиляции и роста, в растениях всегда содержатся сопутствующие химические соединения, способные оказывать определенное влияние на проявление главного лечебного эффекта: повышать всасывание, ускорять или сокращать сроки вредного воздействия. В растении имеются и так называемые балластные вещества: клетчатка, пектины, некоторые слизи и др. Остановимся более подробно на некоторых биологически активных веществах растений.

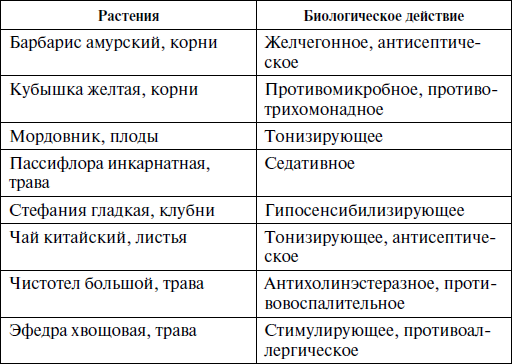

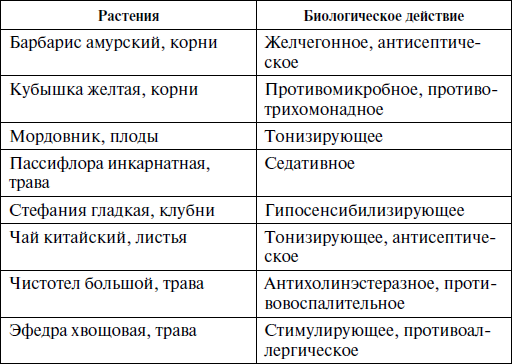

Алкалоиды – сложные органические основания преимущественно гетероциклической структуры, которые в растениях связаны с органическими кислотами (яблочной, янтарной, лимонной и др.). Накапливаются в семенах, листьях и корнях растений. В различных видах растительного сырья количество алкалоидов неодинаково и колеблется в зависимости от времени года и места произрастания растения. Главная особенность алкалоидов – щелочная реакция. Они плохо растворимы в воде, хорошо – в спирте, эфире и хлороформе. С различными кислотами образуют соли, которые растворяются в воде и легко всасываются тканями организма. На вкус алкалоиды горькие, в большинстве случаев ядовиты. В растениях содержатся в виде солей органических кислот. Алкалоиды оказывают различное лечебное действие, что зависит от их химического строения (табл. 3).

В лечебной практике используют соли алкалоидов. Многие из них – ценные лекарственные препараты, например лютенурин, сернокислый атропин и др. Заслуживают внимания дерматологов, хирургов алкалоиды из чистотела большого – сангвинарин, хелеритрин. Сангвиритрин – смесь сернокислых солей сангвинарина и хелеритрина – получен из ряда растений рода хохлаток и маклейи (бокконии). Он ингибирует рост грамположительных и грамотрицательных микробов, простейших, патогенных мицелиальных и дрожжеподобных грибов, а также некоторых актиномицетов и грибов, вызывающих явления воспаления кожи и слизистых. Для лечения больных сосудистыми заболеваниями важен экстракт, получаемый из травы пассифлоры, который является сосудорасширяющим, седативным средством.

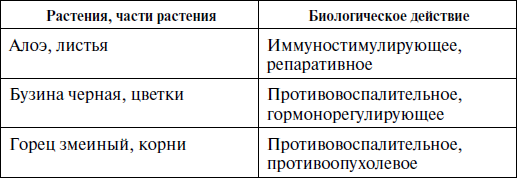

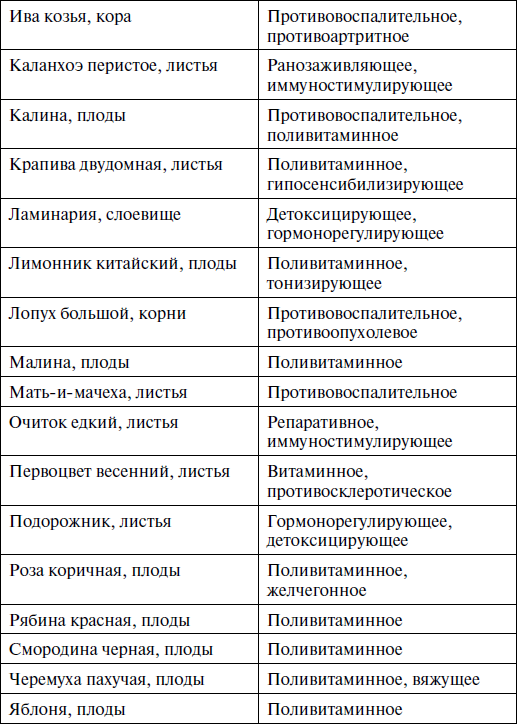

Таблица 3

Растения и лекарственное сырье, содержащие алкалоиды

Алкалоиды группы пурина – кофеин, теобромин, теофиллин – в значительной дозе содержатся в листьях чая и плодах кофе, которые широко рекомендуются в качестве психостимулирующего средства в виде чая, кофе или ряда препаратов. Следует отметить, что пуриновые алкалоиды по своей структуре сходны с органическими основаниями ДНК и РНК.

Стероидные алкалоиды обладают противовоспалительными действиями, близкими по действию к кортизону. Они используются для получения гормональных препаратов. В бывшем СССР определенное время единственным промышленным сырьем для получения стероидных препаратов служил соласодин, получаемый из паслена дольчатого. Заслуживают внимания и такие стероидосодержащие растения, как наперстянка, якорцы стелющиеся, лук, морозник, паслен и юкка. Не менее богата стероидами солодка голая. Трава и особенно ее корень являются сырьем для получения препаратов противовоспалительного, противомикробного, стимулирующего, гормоноподобного, противоаллергического действия.

Эфирные масла – летучие органические вещества со своеобразным ароматическим запахом. Синтезируются растениями и представляют собой чаще всего терпены или их производные. Они жирные на ощупь, но, в отличие от жиров, не оставляют на бумаге или ткани жирных пятен, так как полностью улетучиваются, подобно эфиру. Эфирные масла встречаются в приблизительно 3 тысячах эфирномасличных растениях. Свойства, состав и запах эфирных масел в процессе роста и развития растения, а также при хранении содержащего их сырья постепенно изменяются. Самое большое количество эфирных масел в цветках, листьях и плодах. Масла плохо растворяются в воде, но значительно лучше в эфире, спирте. Эфирные масла нестойкие, очень чувствительные к повышению температуры. Поэтому особое внимание следует уделять правилам сбора, сушки и обработки эфиромасличных лекарственных растений.

Эфирные масла отличаются по кислотному и эфирному числу, данным газохроматографического анализа, позволяющим определить их состав. В лечении больных тромбозами и варикозами (геморрой, трофические язвы голеней и др.) эфирные масла используют в качестве антисептических, бактерицидных, противовоспалительных, спазмолитических, успокаивающих средств. Эфирные масла, содержащие фенилпропаноиды (масло плодов петрушки, укропа, фенхеля, аниса, сельдерея, пастернака и др.), повышают выработку пищеварительных соков и косвенно воздействуют на гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему (Иванченко В.А. и соавт., 1989), определенным образом взаимодействуя с развитием нарушений гемостаза. Многие из масел обладают желчегонными свойствами, снимают спазмы гладкой мускулатуры, в том числе и сосудов, и нормализуют обмен веществ.

В лечении сосудистых заболеваний большой интерес представляют противомикробные, спазмолитические свойства эфирных масел. Растительное сырье и эфирные масла многих растений (эвкалипт, багульник, ромашка, тысячелистник, можжевельник, сосна, пихта, мята и др.) обладают довольно выраженными антибактериальными, седативными, антитромботическими (шалфей, лаванда, анис) свойствами. Эфирные масла применяют для изготовления растворов, аэрозолей, мазей («Гевкамен», «Эфкамон»), таблеток «Аллантон», ароматных вод, настоек, экстрактов (из укропа, петрушки, ромашки) и др.

Органические кислоты – группы органических соединений со свойствами кислот, образующихся в результате биохимических процессов в клеточном соке большинства растений. Они входят в состав клеточного сока большинства растительных клеток, находясь в растворенном состоянии в виде солей в тех или иных пропорциях в различных частях растений (корни, стебли, листья, цветки, особенно плоды и др.). Чаще всего встречаются яблочная, щавелевая, лимонная, муравьиная, янтарная, бензойная кислоты.

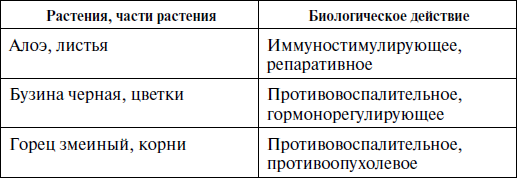

Особенно богаты органическими кислотами овощи и фрукты. Установлено фармакологическое действие органических кислот (табл. 4). В лекарственных растениях они находятся в сочетании с витаминами, микроэлементами, аминокислотами, пектиновыми веществами, флавоноидами и др.

Таблица 4

Растения, содержащие органические кислоты

Антибиотики – особые вещества микробного, растительного и животного происхождения, способные подавлять рост и размножение болезнетворных микроорганизмов. Известно несколько сотен тысяч антибиотиков, большая часть которых – продукт жизнедеятельности различных грибов. Антибиотики растений называют фитонцидами. Точный химический состав фитонцидов до сих пор не установлен. Отмечено, что это не одно вещество, а биологический комплекс органических соединений. Фитонциды обладают бактерицидными, бактериостатическими свойствами, проявление которых зависит от погоды, почвы, времени года и т. д. Активные растительные антибиотики имеются в чесноке, луке, крапиве, березе, дубе, сосне, клюкве, бруснике и черемухе. В случае местного применения растительные антибиотики стимулируют регенеративные процессы поврежденных тканей при трофических язвах и ожогах. Одним из препаратов, обладающих антибиотическими свойствами, являются новоиманин из зверобоя продырявленного. К нему чувствительны грамположительные и грамотрицательные бактерии. Препарат применяется в том числе и наружно при лечении трофических язв. Новоиманин малотоксичен, термостабилен, при нагревании до 100 °C в течение нескольких часов антибактериальная активность его не снижается. В клинических условиях новоиманин в организм больного вводят путем электрофореза и в виде аэрозоля.

Гликозиды – органические соединения сахаров с несахаросодержащими агликонами, продуктами обмена веществ в растении. В качестве агликонов могут служить спирты, терпеноиды, фенолы, гетероциклические соединения. Сахарный компонент гликозидов может быть глюкозой, фруктозой, галактозой, ксилозой, биозами и др. Они легко растворимы в воде, осаждаются танином и солями свинца, под действием кислот или ферментов расщепляются на их составляющие сахара и несахарные компоненты (агликоны, генины). Терапевтический эффект гликозидов обусловлен преимущественно агликонами.

В зависимости от химической природы агликона гликозиды делятся на сердечные и потогонные гликозиды, сапонины, фенольные гликозиды, антрагликозиды, горькие гликозиды (иридоиды), цианогенные гликозиды и тиогликозиды (глюкозинолаты). В лечении сердечных, аллергических больных важны сапонины, флавоноиды, антрагликозиды и горечи (горькие гликозиды). Сапонины – гликозиды тритерпеновой и стероидной структур, не содержащие в своем составе азот. С водой они образуют пену.

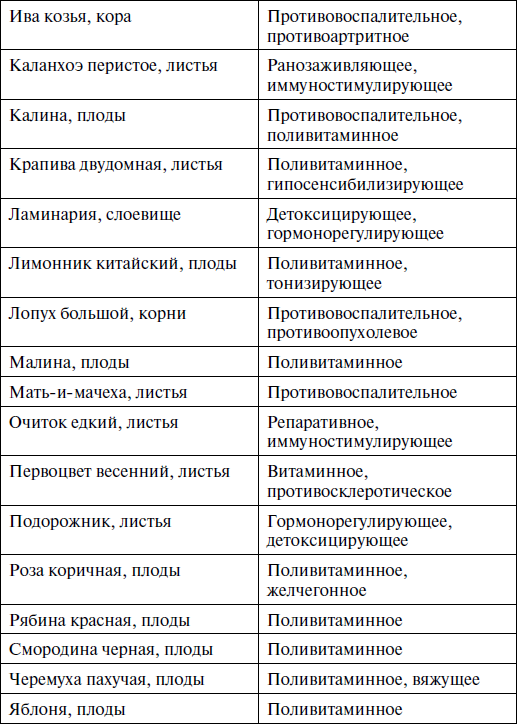

Сапонины обладают гемолитическими свойствами, токсичностью для холоднокровных животных и способностью при взбалтывании образовывать стойкую, долго не исчезающую пену. Сапонины хорошо растворяются в воде и содержатся в растениях семейств лилейных, диоскорейных, бобовых, лютиковых, норичниковых, аралиевых и др. Это относится к таким известным растениям, как аралия, диоскорея, каштан, левзея, лимонник, липа, одуванчик, первоцвет, подорожник, синюха, стальник, элеутерококк, хвощ и др. Даже этот небольшой перечень растений указывает на гипотензивные, адаптогенные, гипохолестеринемические свойства сапонинов, что находит широкое применение в фитотерапии. Некоторые сапонины, в частности содержащиеся в солодке голой, обладают гормоноподобным действием, что может быть также полезным при гормональных дисфункциях, нередко развивающихся в сосудистой патологии. Сапонинсодержащие растения используют для приготовления общеукрепляющих, стимулирующих и тонизирующих препаратов, что особенно важно в проведении медикаментозной реабилитации сосудистых больных. Сапонины женьшеня, элеутерококка, аралии и других растений семейства аралиевых повышают работоспособность, улучшают показатели клеточного и гуморального иммунитета. Адаптогенные свойства выявлены в растениях других семейств (табл. 5).

Оксиметилантрахиноны марены красильной и подмаренника оказывают спазмолитическое и мочегонное действие, способствуют разложению конкрементов мочи, содержащих фосфаты кальция и магния. Среди хиноидных соединений, в частности производных хризофановой кислоты, выявлены вещества с противоопухолевой активностью.

Фенолгликозиды – производные фенола, гидрохинона, флюроглюцина и их производных (арбутин листьев толокнянки и брусники; производные аспидинола, альбаспиди-на и феликсовой кислоты корневищ мужского папоротника и др.). Фенолкислоты и фенолспирты из растений, в частности из корневищ родиолы розовой (золотого корня), оказывают тонизирующее, адаптогенное, иммуномодулирующее действие, снимают умственную и физическую усталость, оказывают антистрессовое действие.

Таблица 5

Растения, содержащие сапонины

Горькие гликозиды (горечи) являются производными циклопентаноидных монотерпенов (иридоидов). Характерным признаком наличия иридоидов является очень горький вкус и их почернение при сушке. При этом происходит ферментативное расщепление иридоидов (например, аукубина и др.). Среди них можно найти растения с гормональной, спазмолитической, антибиотической, седативной, противоопухолевой, коронорасширяющей, дерматонической, гормонорегулирующей (через гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему), противомикотической активностью.

Катехины повышают резистентность организма, усиливают сопротивляемость организма при воздействии промышленных (антропогенных) факторов внешней среды, что важно при лечении васкулитов.

Флавоноиды; син.: биофлавоноиды (БФ) – фенольные химические соединения с выраженными Р-витаминными свойствами, относящиеся к производным хромона с различной степенью окисленности хромонового цикла. В зависимости от этого различают флавоны, флаваноны, катехины, флаваны, халконы, гиперозиды и др. В свободном состоянии встречаются только отдельные группы флавоноидов (катехины, лейкоантоцианидины). Биофлавоноиды принимают участие в процессах дыхания и оплодотворения растений, оказывают антиоксидантное, антитромботическое, радиопротекторное действие, положительно влияют на функцию сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, печени, почек, на мочеотделение, кроветворение и т. п. Флавоноидные соединения обладают низкой токсичностью и используются в медицине как Р-витамины (рутин, кверцетин, диквертин, витамин Р байкальский, катехины чая и др.), противоязвенные (ликвиритон, флакарбин и др.), желчегонные (фламин, экстракт шиповника, холосас и др.), гипоазотемические (фларонин, леспенефрил, леспефлан и др.) препараты.

Флавоноиды широко распространены в растительном мире. Особенно богаты ими листья гречихи, цветочные бутоны софоры японской, листья и плоды черной смородины, аронии (черноплодной рябины), черной бузины, рябины обыкновенной, трава зверобоя, плоды облепихи, семена конского каштана, листья крапивы, трава фиалки трехцветной и др.

В настоящее время наука насчитывает более 4 тысяч различных биофлавоноидов (БФ). Хорошо изучены в науке БФ: рутин, кверцетин, пикногенол, гинкго билоба, гесперидин, комиферол, зверобой, бессмертник, душица, чабрец, родиола розовая, женьшень, и, пожалуй, на этом перечисление стоит остановить. Остальные биофлавоноиды еще только на стадии изучения. Есть и такие, о которых науке пока еще ничего не известно.

БФ содержатся практически в любом растении, однако в одних их очень много, и они довольно разнообразны по своему химическому составу, в других растениях их ничтожно малое количество. Различные БФ обладают совершенно различными свойствами по их воздействию на организм. Например, биофлавоноиды черники улучшают ночное зрение, биофлавоноиды гинкго билоба способствуют доставке энергии и кислорода в клетки мозга, а биофлавоноиды боярышника улучшают показатели сердечной деятельности.

По своему физиологическому действию БФ очень близки к действию витамина С. Они обладают неплохим синергизмом, но не могут заменить друг друга. Более того, эффективность действия витамина С в организме во многом зависит от присутствия в достаточном количестве в организме БФ.

Так что же такое биофлавоноиды? По своей принадлежности, как ни странно, их можно было бы отнести к растительным пигментам, которые определяют цвет многих растений, фруктов, плодов и цветов.

История флавоноидов берет свое начало в далеком 1937 г. За открытие одного из флавоноидов, позже его назвали «витамин Р», биохимик Георгий Зент был удостоен Нобелевской премии. Это было действительно открытие века.

Прошло уже более полувека, однако наш дорогой читатель может задать довольно резонный вопрос: почему мы до сих пор так мало знаем об этих замечательных веществах, а если ученые уже что-то знают, почему же до сих пор на полках наших аптек так мало препаратов, содержащих биофлавоноиды?

Кверцетин – «король флавоноидов» – так образно назвал его знаменитый американский исследователь и основатель школы комплементарной медицины Р. Аткинс. Это, пожалуй, самый активный флавоноид. В соответствии с последними исследованиями кверцетин показан фактически при всех видах воспалительных и аллергических заболеваний, включая астму, ревматоидный артрит, системную красную волчанку (и другие многочисленные коллагенозы), диабет и онкологические заболевания. Пожалуй, трудно найти антигистаминное средство лучше, чем кверцетин.

Попробуйте использовать его для лечения различных видов аллергий. Эффект противоаллергического действия кверцетина во многом обусловлен способностью выработки эндогенного гормона надпочечников – кортизона.

Именно кверцетин является наиболее активным антиоксидантом в отношении фермента альдозоредуктазы – фермента, преобразующего глюкозу в крови в сорбит, что особенно важно при повышенном уровне сахара в крови. Надо отметить очень важный факт, что кверцетин препятствует образованию катаракты у больных сахарным диабетом. Помутнение хрусталика у больных диабетом напрямую связано с недостатком полиолдегидрогеназы. Именно из-за недостатка этого фермента образуются большие концентрации сорбита. Нежные белковые волокна хрусталика доступны для глюкозы, но недоступны для сорбита. Так происходит нарушение питания хрусталика и, как следствие, его помутнение. Кверцетин позволяет добиться и замечательных успехов в борьбе с раковыми заболеваниями.

Согласно проведенным исследованиям R. Singhal (1995) и M. Fisher (1982), кверцетин эффективно сдерживает рост и распространение злокачественных клеток и может быть уже сегодня использован в лечении рака органов грудной клетки, лейкемии, рака яичников, эндометрии и толстого кишечника.

Количество биологически активных веществ в растении зависит от его вида, условий произрастания, времени сбора, способа сушки и т. д. При использовании лекарственных растений в лечении тех или иных заболеваний важно знать растворимость биологически активных веществ в таких растворителях, как холодная и горячая вода, разведенные спирты, которые широко используются при изготовлении настоев, отваров, настоек, соков и др. Знание растворимости помогает врачу правильно выбирать лекарственную форму того или иного растения.

Помимо биологически активных веществ, образующихся в процессе ассимиляции и роста, в растениях всегда содержатся сопутствующие химические соединения, способные оказывать определенное влияние на проявление главного лечебного эффекта: повышать всасывание, ускорять или сокращать сроки вредного воздействия. В растении имеются и так называемые балластные вещества: клетчатка, пектины, некоторые слизи и др. Остановимся более подробно на некоторых биологически активных веществах растений.

Алкалоиды – сложные органические основания преимущественно гетероциклической структуры, которые в растениях связаны с органическими кислотами (яблочной, янтарной, лимонной и др.). Накапливаются в семенах, листьях и корнях растений. В различных видах растительного сырья количество алкалоидов неодинаково и колеблется в зависимости от времени года и места произрастания растения. Главная особенность алкалоидов – щелочная реакция. Они плохо растворимы в воде, хорошо – в спирте, эфире и хлороформе. С различными кислотами образуют соли, которые растворяются в воде и легко всасываются тканями организма. На вкус алкалоиды горькие, в большинстве случаев ядовиты. В растениях содержатся в виде солей органических кислот. Алкалоиды оказывают различное лечебное действие, что зависит от их химического строения (табл. 3).

В лечебной практике используют соли алкалоидов. Многие из них – ценные лекарственные препараты, например лютенурин, сернокислый атропин и др. Заслуживают внимания дерматологов, хирургов алкалоиды из чистотела большого – сангвинарин, хелеритрин. Сангвиритрин – смесь сернокислых солей сангвинарина и хелеритрина – получен из ряда растений рода хохлаток и маклейи (бокконии). Он ингибирует рост грамположительных и грамотрицательных микробов, простейших, патогенных мицелиальных и дрожжеподобных грибов, а также некоторых актиномицетов и грибов, вызывающих явления воспаления кожи и слизистых. Для лечения больных сосудистыми заболеваниями важен экстракт, получаемый из травы пассифлоры, который является сосудорасширяющим, седативным средством.

Таблица 3

Растения и лекарственное сырье, содержащие алкалоиды

Алкалоиды группы пурина – кофеин, теобромин, теофиллин – в значительной дозе содержатся в листьях чая и плодах кофе, которые широко рекомендуются в качестве психостимулирующего средства в виде чая, кофе или ряда препаратов. Следует отметить, что пуриновые алкалоиды по своей структуре сходны с органическими основаниями ДНК и РНК.

Стероидные алкалоиды обладают противовоспалительными действиями, близкими по действию к кортизону. Они используются для получения гормональных препаратов. В бывшем СССР определенное время единственным промышленным сырьем для получения стероидных препаратов служил соласодин, получаемый из паслена дольчатого. Заслуживают внимания и такие стероидосодержащие растения, как наперстянка, якорцы стелющиеся, лук, морозник, паслен и юкка. Не менее богата стероидами солодка голая. Трава и особенно ее корень являются сырьем для получения препаратов противовоспалительного, противомикробного, стимулирующего, гормоноподобного, противоаллергического действия.

Эфирные масла – летучие органические вещества со своеобразным ароматическим запахом. Синтезируются растениями и представляют собой чаще всего терпены или их производные. Они жирные на ощупь, но, в отличие от жиров, не оставляют на бумаге или ткани жирных пятен, так как полностью улетучиваются, подобно эфиру. Эфирные масла встречаются в приблизительно 3 тысячах эфирномасличных растениях. Свойства, состав и запах эфирных масел в процессе роста и развития растения, а также при хранении содержащего их сырья постепенно изменяются. Самое большое количество эфирных масел в цветках, листьях и плодах. Масла плохо растворяются в воде, но значительно лучше в эфире, спирте. Эфирные масла нестойкие, очень чувствительные к повышению температуры. Поэтому особое внимание следует уделять правилам сбора, сушки и обработки эфиромасличных лекарственных растений.

Эфирные масла отличаются по кислотному и эфирному числу, данным газохроматографического анализа, позволяющим определить их состав. В лечении больных тромбозами и варикозами (геморрой, трофические язвы голеней и др.) эфирные масла используют в качестве антисептических, бактерицидных, противовоспалительных, спазмолитических, успокаивающих средств. Эфирные масла, содержащие фенилпропаноиды (масло плодов петрушки, укропа, фенхеля, аниса, сельдерея, пастернака и др.), повышают выработку пищеварительных соков и косвенно воздействуют на гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему (Иванченко В.А. и соавт., 1989), определенным образом взаимодействуя с развитием нарушений гемостаза. Многие из масел обладают желчегонными свойствами, снимают спазмы гладкой мускулатуры, в том числе и сосудов, и нормализуют обмен веществ.

В лечении сосудистых заболеваний большой интерес представляют противомикробные, спазмолитические свойства эфирных масел. Растительное сырье и эфирные масла многих растений (эвкалипт, багульник, ромашка, тысячелистник, можжевельник, сосна, пихта, мята и др.) обладают довольно выраженными антибактериальными, седативными, антитромботическими (шалфей, лаванда, анис) свойствами. Эфирные масла применяют для изготовления растворов, аэрозолей, мазей («Гевкамен», «Эфкамон»), таблеток «Аллантон», ароматных вод, настоек, экстрактов (из укропа, петрушки, ромашки) и др.

Органические кислоты – группы органических соединений со свойствами кислот, образующихся в результате биохимических процессов в клеточном соке большинства растений. Они входят в состав клеточного сока большинства растительных клеток, находясь в растворенном состоянии в виде солей в тех или иных пропорциях в различных частях растений (корни, стебли, листья, цветки, особенно плоды и др.). Чаще всего встречаются яблочная, щавелевая, лимонная, муравьиная, янтарная, бензойная кислоты.

Особенно богаты органическими кислотами овощи и фрукты. Установлено фармакологическое действие органических кислот (табл. 4). В лекарственных растениях они находятся в сочетании с витаминами, микроэлементами, аминокислотами, пектиновыми веществами, флавоноидами и др.

Таблица 4

Растения, содержащие органические кислоты

Антибиотики – особые вещества микробного, растительного и животного происхождения, способные подавлять рост и размножение болезнетворных микроорганизмов. Известно несколько сотен тысяч антибиотиков, большая часть которых – продукт жизнедеятельности различных грибов. Антибиотики растений называют фитонцидами. Точный химический состав фитонцидов до сих пор не установлен. Отмечено, что это не одно вещество, а биологический комплекс органических соединений. Фитонциды обладают бактерицидными, бактериостатическими свойствами, проявление которых зависит от погоды, почвы, времени года и т. д. Активные растительные антибиотики имеются в чесноке, луке, крапиве, березе, дубе, сосне, клюкве, бруснике и черемухе. В случае местного применения растительные антибиотики стимулируют регенеративные процессы поврежденных тканей при трофических язвах и ожогах. Одним из препаратов, обладающих антибиотическими свойствами, являются новоиманин из зверобоя продырявленного. К нему чувствительны грамположительные и грамотрицательные бактерии. Препарат применяется в том числе и наружно при лечении трофических язв. Новоиманин малотоксичен, термостабилен, при нагревании до 100 °C в течение нескольких часов антибактериальная активность его не снижается. В клинических условиях новоиманин в организм больного вводят путем электрофореза и в виде аэрозоля.

Гликозиды – органические соединения сахаров с несахаросодержащими агликонами, продуктами обмена веществ в растении. В качестве агликонов могут служить спирты, терпеноиды, фенолы, гетероциклические соединения. Сахарный компонент гликозидов может быть глюкозой, фруктозой, галактозой, ксилозой, биозами и др. Они легко растворимы в воде, осаждаются танином и солями свинца, под действием кислот или ферментов расщепляются на их составляющие сахара и несахарные компоненты (агликоны, генины). Терапевтический эффект гликозидов обусловлен преимущественно агликонами.

В зависимости от химической природы агликона гликозиды делятся на сердечные и потогонные гликозиды, сапонины, фенольные гликозиды, антрагликозиды, горькие гликозиды (иридоиды), цианогенные гликозиды и тиогликозиды (глюкозинолаты). В лечении сердечных, аллергических больных важны сапонины, флавоноиды, антрагликозиды и горечи (горькие гликозиды). Сапонины – гликозиды тритерпеновой и стероидной структур, не содержащие в своем составе азот. С водой они образуют пену.

Сапонины обладают гемолитическими свойствами, токсичностью для холоднокровных животных и способностью при взбалтывании образовывать стойкую, долго не исчезающую пену. Сапонины хорошо растворяются в воде и содержатся в растениях семейств лилейных, диоскорейных, бобовых, лютиковых, норичниковых, аралиевых и др. Это относится к таким известным растениям, как аралия, диоскорея, каштан, левзея, лимонник, липа, одуванчик, первоцвет, подорожник, синюха, стальник, элеутерококк, хвощ и др. Даже этот небольшой перечень растений указывает на гипотензивные, адаптогенные, гипохолестеринемические свойства сапонинов, что находит широкое применение в фитотерапии. Некоторые сапонины, в частности содержащиеся в солодке голой, обладают гормоноподобным действием, что может быть также полезным при гормональных дисфункциях, нередко развивающихся в сосудистой патологии. Сапонинсодержащие растения используют для приготовления общеукрепляющих, стимулирующих и тонизирующих препаратов, что особенно важно в проведении медикаментозной реабилитации сосудистых больных. Сапонины женьшеня, элеутерококка, аралии и других растений семейства аралиевых повышают работоспособность, улучшают показатели клеточного и гуморального иммунитета. Адаптогенные свойства выявлены в растениях других семейств (табл. 5).

Оксиметилантрахиноны марены красильной и подмаренника оказывают спазмолитическое и мочегонное действие, способствуют разложению конкрементов мочи, содержащих фосфаты кальция и магния. Среди хиноидных соединений, в частности производных хризофановой кислоты, выявлены вещества с противоопухолевой активностью.

Фенолгликозиды – производные фенола, гидрохинона, флюроглюцина и их производных (арбутин листьев толокнянки и брусники; производные аспидинола, альбаспиди-на и феликсовой кислоты корневищ мужского папоротника и др.). Фенолкислоты и фенолспирты из растений, в частности из корневищ родиолы розовой (золотого корня), оказывают тонизирующее, адаптогенное, иммуномодулирующее действие, снимают умственную и физическую усталость, оказывают антистрессовое действие.

Таблица 5

Растения, содержащие сапонины

Горькие гликозиды (горечи) являются производными циклопентаноидных монотерпенов (иридоидов). Характерным признаком наличия иридоидов является очень горький вкус и их почернение при сушке. При этом происходит ферментативное расщепление иридоидов (например, аукубина и др.). Среди них можно найти растения с гормональной, спазмолитической, антибиотической, седативной, противоопухолевой, коронорасширяющей, дерматонической, гормонорегулирующей (через гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему), противомикотической активностью.

Катехины повышают резистентность организма, усиливают сопротивляемость организма при воздействии промышленных (антропогенных) факторов внешней среды, что важно при лечении васкулитов.

Флавоноиды; син.: биофлавоноиды (БФ) – фенольные химические соединения с выраженными Р-витаминными свойствами, относящиеся к производным хромона с различной степенью окисленности хромонового цикла. В зависимости от этого различают флавоны, флаваноны, катехины, флаваны, халконы, гиперозиды и др. В свободном состоянии встречаются только отдельные группы флавоноидов (катехины, лейкоантоцианидины). Биофлавоноиды принимают участие в процессах дыхания и оплодотворения растений, оказывают антиоксидантное, антитромботическое, радиопротекторное действие, положительно влияют на функцию сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, печени, почек, на мочеотделение, кроветворение и т. п. Флавоноидные соединения обладают низкой токсичностью и используются в медицине как Р-витамины (рутин, кверцетин, диквертин, витамин Р байкальский, катехины чая и др.), противоязвенные (ликвиритон, флакарбин и др.), желчегонные (фламин, экстракт шиповника, холосас и др.), гипоазотемические (фларонин, леспенефрил, леспефлан и др.) препараты.

Флавоноиды широко распространены в растительном мире. Особенно богаты ими листья гречихи, цветочные бутоны софоры японской, листья и плоды черной смородины, аронии (черноплодной рябины), черной бузины, рябины обыкновенной, трава зверобоя, плоды облепихи, семена конского каштана, листья крапивы, трава фиалки трехцветной и др.

В настоящее время наука насчитывает более 4 тысяч различных биофлавоноидов (БФ). Хорошо изучены в науке БФ: рутин, кверцетин, пикногенол, гинкго билоба, гесперидин, комиферол, зверобой, бессмертник, душица, чабрец, родиола розовая, женьшень, и, пожалуй, на этом перечисление стоит остановить. Остальные биофлавоноиды еще только на стадии изучения. Есть и такие, о которых науке пока еще ничего не известно.

БФ содержатся практически в любом растении, однако в одних их очень много, и они довольно разнообразны по своему химическому составу, в других растениях их ничтожно малое количество. Различные БФ обладают совершенно различными свойствами по их воздействию на организм. Например, биофлавоноиды черники улучшают ночное зрение, биофлавоноиды гинкго билоба способствуют доставке энергии и кислорода в клетки мозга, а биофлавоноиды боярышника улучшают показатели сердечной деятельности.

По своему физиологическому действию БФ очень близки к действию витамина С. Они обладают неплохим синергизмом, но не могут заменить друг друга. Более того, эффективность действия витамина С в организме во многом зависит от присутствия в достаточном количестве в организме БФ.

Так что же такое биофлавоноиды? По своей принадлежности, как ни странно, их можно было бы отнести к растительным пигментам, которые определяют цвет многих растений, фруктов, плодов и цветов.

История флавоноидов берет свое начало в далеком 1937 г. За открытие одного из флавоноидов, позже его назвали «витамин Р», биохимик Георгий Зент был удостоен Нобелевской премии. Это было действительно открытие века.

Прошло уже более полувека, однако наш дорогой читатель может задать довольно резонный вопрос: почему мы до сих пор так мало знаем об этих замечательных веществах, а если ученые уже что-то знают, почему же до сих пор на полках наших аптек так мало препаратов, содержащих биофлавоноиды?

Кверцетин – «король флавоноидов» – так образно назвал его знаменитый американский исследователь и основатель школы комплементарной медицины Р. Аткинс. Это, пожалуй, самый активный флавоноид. В соответствии с последними исследованиями кверцетин показан фактически при всех видах воспалительных и аллергических заболеваний, включая астму, ревматоидный артрит, системную красную волчанку (и другие многочисленные коллагенозы), диабет и онкологические заболевания. Пожалуй, трудно найти антигистаминное средство лучше, чем кверцетин.

Попробуйте использовать его для лечения различных видов аллергий. Эффект противоаллергического действия кверцетина во многом обусловлен способностью выработки эндогенного гормона надпочечников – кортизона.

Именно кверцетин является наиболее активным антиоксидантом в отношении фермента альдозоредуктазы – фермента, преобразующего глюкозу в крови в сорбит, что особенно важно при повышенном уровне сахара в крови. Надо отметить очень важный факт, что кверцетин препятствует образованию катаракты у больных сахарным диабетом. Помутнение хрусталика у больных диабетом напрямую связано с недостатком полиолдегидрогеназы. Именно из-за недостатка этого фермента образуются большие концентрации сорбита. Нежные белковые волокна хрусталика доступны для глюкозы, но недоступны для сорбита. Так происходит нарушение питания хрусталика и, как следствие, его помутнение. Кверцетин позволяет добиться и замечательных успехов в борьбе с раковыми заболеваниями.

Согласно проведенным исследованиям R. Singhal (1995) и M. Fisher (1982), кверцетин эффективно сдерживает рост и распространение злокачественных клеток и может быть уже сегодня использован в лечении рака органов грудной клетки, лейкемии, рака яичников, эндометрии и толстого кишечника.