Страница:

Что же следует считать хотя бы условным концом христианизации? «Чистого», то есть внеконфессионального, не замутненного местной спецификой, разнообразными суевериями и другими внешними факторами христианства никогда и нигде не существовало (может быть, только в апостольские времена). Поэтому о пороге, при переходе которого та или иная страна будет считаться христианской, можно судить, лишь сравнивая ее с другими христианскими странами. До какой степени должна была внедриться церковная организация, сколько монастырей должно было быть основано и до какой степени должен был совершиться идеологический поворот у основной массы населения, чтобы можно было говорить о завершении христианизации? Это один из ключевых вопросов в историографии. На мой взгляд, сугубо предварительным ответом на него является следующий. Христианизация Скандинавии может считаться завершенной в тот момент, когда, во-первых, уровень проникновения церкви (как организации – в виде епархий, приходов и монастырей) в общество, а во-вторых, уровень зависимости ежедневной жизни людей (календаря, распорядка работ и праздников, обрядов, мировоззренческих установок и др.) от того, что они – христиане, становится сопоставим с аналогичным уровнем в других, уже давно христианизированных странах Европы.

При изучении как самого процесса христианизации, так и отразивших его текстов на первом месте для меня стояли континентальные латиноязычные источники, а не скандинавские, написанные на народных языках. Вообще, письменные источники, освещающие проникновение христианства на территорию Скандинавии и современные излагаемым в них событиям, весьма малочисленны, поэтому те из них, которые имеются в распоряжении исследователей, приобретают особую ценность. Самым информативным и достоверным среди таковых является церковная история бременского каноника Адама, написанная в 70-е гг. XI в. («Деяния архиепископов гамбургской церкви»)[23]. Хроника Адама Бременского состоит из четырех книг. Основному повествованию предпослано прозаическое предисловие, а заканчивает труд стихотворный эпилог (61 строка гексаметром). Как предисловие, так и эпилог обращены к предполагаемому заказчику и главному адресату сочинения – гамбург-бременскому архиепископу Лиемару (1072–1101), которому и посвящен весь труд[24].

Первая книга «Деяний» начинается с того, что автор описывает географию Восточной Германии и рассказывает о происхождении племени саксов (гл. 1—10). Далее и вплоть до конца третьей книги последовательно излагается история гамбург-бременской епархии начиная с первого бременского епископа Виллехада (787–789) и заканчивая смертью патрона Адама – архиепископа Адальберта «Великого» (1043–1072), изображению достоинств и недостатков которого отведено особое место – большая часть третьей книги[25]. Таким образом, по своему содержанию сочинение Адама Бременского – это типичная епископская хроника, построенная как перечень сведений о сменяющих друг друга предстоятелях определенной епархии. Повествуя о каждом из архиепископов, Адам касается самых разных событий, происходивших в его епископат. Но все же главный интерес хрониста сосредоточен на миссионерской деятельности гамбург-бременских архиепископов в землях поморских и полабских славян, а также в Северной Европе, ведь именно христианизация этих зон, или, говоря словами источников, «миссия к язычникам» (лат. legatio gentium), была центральной задачей, возложенной на архиепископство при его основании в 831/832 г.

Не вписывается в очерченную композиционную схему только наиболее знаменитая, четвертая книга сочинения, получившая название «Описание северных островов». И по своему содержанию, и по принципу построения она стоит особняком. Вероятно, в средневековье она даже могла восприниматься как отдельное, самостоятельное произведение. Четвертая книга представляет собой тесно не связанное с основным текстом хроники описание Дании, Балтийского моря, Швеции, Норвегии, Исландии, Оркнейских островов, Гренландии и северного побережья Америки, колонизированного скандинавами. Говоря о каждой из стран, Адам Бременский поочередно останавливается на ее географии, самых ярких особенностях населяющего ее народа, политической истории, языческих верованиях, перспективах обращения в христианство. При этом «Описание северных островов» являет собой своего рода программный документ проповеднической деятельности, «руководство миссионера». Именно непосредственным нуждам миссионера подчинен как принцип изложения, так и характер передаваемых сведений: собственно описательная часть – география и этнография соответствующих земель – переплетается в нем с частью практической – указаниями на степень укорененности там языческих культов и конкретные результаты (удачу или неудачу) деятельности первых проповедников. Сочинению Адама Бременского свойствен очень широкий географический охват. Автор приводит ценные сведения не только по истории Саксонии, где жил, и Германской империи, князьями которой являлись гамбург-бременские архиепископы[26], но также и по истории Италии, Франции, Англии, Скандинавии, Балтики, западнославянских государств, Венгрии, Руси, Византии. Большое внимание уделено описанию международных отношений. Многие сведения, содержащиеся в «Деяниях», уникальны. Это, например, данные о языческих верованиях жителей Восточной и Северной Европы. Адаму, в частности, принадлежит описание языческого святилища в Старой Уппсале – главного культового центра на территории Швеции[27].

«Деяния архиепископов гамбургской церкви» занимают исключительное место среди источников по древнейшей истории Скандинавии. Значительная часть современных представлений о Северной Европе в эпоху раннего средневековья базируется на данных, происходящих из сочинения Адама Бременского. Высокая историческая достоверность «Деяний» никогда не ставилась под сомнение, хотя, как это часто бывает у средневековых хронистов, точность и адекватность доносимых Адамом сведений увеличивается по мере приближения описываемого ко времени его жизни (вторая половина XI в.). Если до середины второй книги своего сочинения Адам несамостоятелен и зависит от предшествующей традиции, которую в некоторых случаях воспроизводит не вполне адекватно, то начиная с середины второй книги его известия о Северной Европе происходят от устных информаторов. В отдельных случаях эти известия противоречивы, а сам автор несколько тенденциозен[28], однако такие случаи – скорее исключение, в чем убеждает сопоставление сведений Адама с информацией, предоставляемой другими источниками: нарративными, дипломатическими, археологическими, фольклорными[29].

Сведения по географии и истории Скандинавии Адам, как правило, получал из первых рук: от купцов, миссионеров, путешественников – нередко самих скандинавов, особенно датчан, в том числе и от датского короля Свена II Эстридсена (1047–1074/1076), «который помнит все деяния варваров (т. е. скандинавов и славян. – В. Р.), как если бы они были записаны» (Gesta. II, 43). Вот что рассказывает хронист о себе и Свене: «В последние годы [епископата] архиепископа (Адальберта. – В. Р.), когда я прибыл в Бремен[30], прослышав о мудрости этого короля, я решил в скором времени посетить его. Будучи, как и все, милостивейшим образом принят им, я взял большýю часть материала для этой книги из его речей» (Gesta. III, 54). Адам активно пользовался и письменными источниками – сочинениями средневековых писателей и документами из канцелярии гамбург-бременского архиепископства, в том числе фальсифицированными[31].

Большую сложность представляет изучение рукописной традиции «Деяний архиепископов гамбургской церкви». Предполагаемым временем создания труда был промежуток между 1072 и 1081/1085 гг. Первая дата – это год смерти архиепископа Адальберта, то есть момент, до которого доведена хроника. Вторая дата – это либо 1081 г., к которому относятся самые поздние события, упоминаемые в схолиях к сочинению (причем в схолиях, принадлежащих самому Адаму, а не позднейшим переписчикам)[32], либо 1085 г. – время создания Urhs. C (см. ниже)[33]. Б. Шмайдлер считал, что существовали две оригинальные редакции текста: первая была начата Адамом вскоре после смерти Адальберта, а закончена в 1075/ 1076 г., вторая представляла собой дополненный и переработанный вариант первой, она создавалась в 1076–1081/1085 гг.[34]

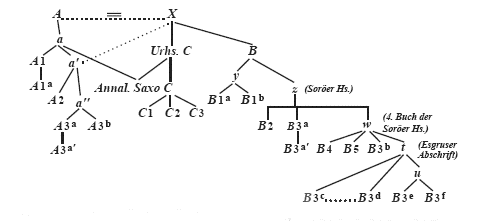

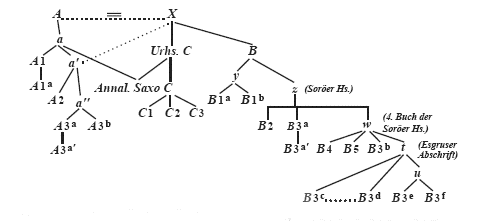

Я не буду здесь вдаваться в историю изданий хроники и ее переводов на новые языки, ограничившись указанием, что классическим считается то издание сочинения Адама, которое было выполнено в начале XX в. немецким историком Б. Шмайдлером. Он издал «Деяния архиепископов гамбургской церкви» по двадцати одной известной ему рукописи, восстановив соотношение между ними следующим образом:

Приведенную стемму необходимо пояснить. Издатель обнаружил, что по своим чтениям все рукописи распадаются на три группы, обозначенные им A, B и C. В большом числе случаев чтения рукописей группы A противостоят совместным чтениям групп B и C, причем нередко B и C дают некоторый текст, а в A он полностью отсутствует[35]. Таким образом, выявились две редакции сочинения: краткая (A) и пространная (BC). Однако многие чтения противоречат выстроенной Б. Шмайдлером стемме, нередко рукописи разных групп дают совместные чтения, как, например, A 1 и B 1 против B 2, A 1 и C 1 против B и C 2. Чтобы объяснить эти расхождения, а именно влияние чтений группы A на чтения целого ряда других рукописей, издатель предложил следующее объяснение. Около 1075 г. Адам закончил первую редакцию своей хроники (A), с которой был списан недошедший экземпляр, представлявший собой чистовик, где были исправлены многие ошибки и вставлены в текст слова, приписанные между строками или на полях. Этот чистовик (a) и был вручен архиепископу Лиемару. Но Адам дальше продолжал работать над своим текстом (A), видоизменяя и дополняя его, в результате чего около 1081 г. сформировался новый текст (X), с которого были впоследствии списаны Urhs. C и B, также до нас не дошедшие.

Общий предок рукописей A 2 и A 3 содержал в себе интерполяции из X, что отмечено в стемме пунктирной линией. Поскольку X представлял собой рабочий экземпляр, то, как предполагал Б. Шмайдлер, многие добавления и изменения вносились автором между строками и на полях. Создатели Urhs. C и B при работе над своими рукописями, переписывая исходный X, местами принимали измененные варианты (написанные между строками) и вносили добавления Адама, а местами сохраняли старые чтения и не вносили добавления. В некоторых случаях они оставляли оба чтения, записывая новое над строкой или на полях. То же делали и позднейшие переписчики, как это видно по состоянию рукописей B 1, B 2, C 1[36]. Так возникло причудливое смешение чтений более ранней и более поздней редакций (A и X) – разное в разных рукописях.

Вообще, рукописи «Деяний архиепископов гамбургской церкви» весьма неоднородны по своему облику и составу. Группа A, восходящая к первой, краткой редакции (A), считалась Б. Шмайдлером основной, преимущественно по ней и дан текст, а также нумерация книг и глав в его издании[37]. В качестве самой надежной рукописи принято рассматривать A 1 – венский кодекс (№ 521 в Австрийской национальной библиотеке), относящийся к рубежу XII–XIII вв. Древнейшей из дошедших рукописей является кодекс А 2, хранящийся в Лейденской университетской библиотеке и написанный около 1100 г., он включает в себя часть второй и всю четвертую книгу сочинения.

Если говорить об аутентичности отдельных фрагментов текста, то наибольшие сомнения у исследователей вызывают схолии к «Деяниям», сохранившиеся в разрозненном и фрагментарном виде. Общее число схолий – 159. Каждая из них дошла в одной или нескольких различных рукописях. При этом очевидно, что некоторые из схолий принадлежат самому Адаму, другие, вероятно, приписаны людьми его круга и его времени третьи – позднейшими переписчиками. Б. Шмайдлер разделил все схолии на пять групп по времени их возникновения и предполагаемому авторству[38]. Соответственно, принадлежность схолии к той или иной группе указывает на ее возраст и степень достоверности.

После работ А. Отто[39] и С. Булина[40], находки Й. Данструпом новой рукописи из группы B[41], а также особенно важных находок и исследований А. Кристенсен[42] стало понятно, что предложенная Б. Шмайдлером стемма не вполне удовлетворительна. Как считает А. Кристенсен, правильно подразделив рукописи на группы, издатель не вполне правильно выстроил отношения между этими группами и внутри них. Исследовательница доказывает, что редакция А была сокращенным вариантом редакции X, однако, несмотря на это, в имеющихся рукописях группы А содержатся чтения, более близкие к протографу, чем в имеющихся рукописях групп BC. Здесь следует оговориться, что в вопросе рукописной традиции я пользуюсь выводами Б. Шмайдлера, так как последующие историки, поставив под сомнение предложенную им стемму, сами не смогли создать новую, и притом непротиворечивую. Кроме того, внесенные ими коррективы не подрывают оснований, на которых зиждется критическое издание Б. Шмайдлера.

Следующим по важности латиноязычным источником, где повествуется о деятельности христианских миссионеров в Скандинавии, является «Житие святого Ансгария»[43]. Его автором был ученик и преемник Ансгария в должности гамбург-бременского архиепископа – святой Римберт (865–888)[44]. Житие дошло до нас в двух редакциях, первая из которых (А) считается восходящей к оригиналу, а вторая (B) – сокращенной переработкой первой. Редакция А представлена тремя рукописями, относящимися к X, XI и началу XIV вв. Первая и самая главная из них хранилась в городской библиотеке Констанца, где, как предполагают, была списана с оригинального экземпляра, посланного туда самим Римбертом, а ныне находится в Штутгарте; две другие происходят из монастыря Корби и хранятся в Париже и Амьене[45]. Редакцией А пользовались автор «Жития святого Римберта» и Адам Бременский. К ней же восходит стихотворное переложение «Жития святого Ансгария», составленное около 1069 г. в монастыре Корби.

Редакция B, представленная тремя рукописями (XII, XVI и XVIII вв.), хранящимися в Мюнстере, Копенгагене и Гамбурге, и одним печатным вариантом, сделанным в XVII в. в Кёльне с недошедшей до нас рукописи, представляет собой результат осознанной переработки редакции А: был устранен ряд размышлений автора, добавлены названия неизвестных в Европе IX в. скандинавских племен и преуменьшена проповедническая роль Эбона Реймсского в Скандинавии. Эта переработка произошла в 20-е гг. XII в., когда гамбург-бременское архиепископство теряло свою власть на скандинавском Севере, и была направлена на укрепление позиций архиепископства в Северной Европе. Таким образом, она совершенно определенно связана с возникновением одной из серий гамбургских фальсификатов, или, по крайней мере, основывалась на них (см. ниже).

Нужно отметить, что сочинение Римберта чрезвычайно насыщено историческими сведениями[46]. Шведский историк Н. Анлунд в своем предисловии к переводу «Жития святого Ансгария» справедливо замечает, что особую историческую ценность этого произведения наглядно демонстрирует его сравнение с житием самого Римберта, биографа Ансгария[47]. Во втором памятнике почти невозможно отыскать исторические свидетельства, похожие на те, которыми так богат первый. Вследствие узости кругозора автора «Жития святого Римберта» дальнейшая судьба христианских миссий, основанных Ансгарием в Дании и Швеции, неизвестна[48].

Исследователи единодушны в высокой оценке писательского мастерства Римберта – как оно выразилось в «Житии святого Ансгария». В этом произведении Римберт выступает не только в качестве агиографа. Его интересуют и политические события, и судьбы вверенного Ансгарию архиепископства, и даже нравы северных народов. Важнейшими особенностями «Жития святого Ансгария» являются живость изложения и впечатление достоверности, которое оно оставляет. Житие было написано в первое десятилетие после смерти Ансгария, когда память о святом была еще очень свежа, и закончено не позднее 876 г. (год смерти Людовика Немецкого, который упоминается в тексте жития как здравствующий).

Из других латиноязычных источников, имеющих значение для изучения христианизации Скандинавии, следует назвать сочинения датских хронистов Свена Аггесена[49]и Саксона Грамматика[50] (прежде всего десятую и одиннадцатую книгу его огромной хроники), жития шведских святых Сигфрида[51], Эскиля, Ботвида и Давида[52], датского короля Кнута Святого[53], норвежского короля Олава Святого[54]. Необходимо упомянуть также основные документальные источники: папские буллы и послания скандинавским государям, акты гамбург-бременского архиепископства, а также т. н. «флорентийский список». Это документ, который относится к 20-м гг. XII столетия и по своему происхождению близок к папской канцелярии. Как составная часть в нем содержится перечень всех скандинавских епархий[55].

Документы, исходившие от папского престола и касающиеся Скандинавии, удовлетворительно изданы в первых томах скандинавских «дипломатариев»[56]. Акты гамбург-бременского архиепископства публиковались неоднократно (издания см. ниже), но их использование сопряжено с рядом сложностей. Дело в том, что до сих пор остается не вполне разрешенным вопрос о том, какие из них следует считать подлинными. Ведь в течение нескольких веков в Гамбурге велась широкомасштабная фальсификация дарованных архиепископству привилегий, в результате чего возникли т. н. гамбургские фальсификаты. Споры вокруг фальсификатов, по поводу времени и целей их изготовления (по-видимому, главные цели были утвердить древность прав на Бремен и верховенство архиепископства над всеми скандинавскими церквями) длятся уже полтора столетия, но точка в них, видимо, так и не будет никогда поставлена.

Прежде чем перейти к описанию исторических памятников, написанных на скандинавских языках, имеет смысл привести краткую библиографию, указав научную литературу, посвященную хронике Адама Бременского, «Житию святого Ансгария» и гамбургским фальсификатам, то есть тем главным источникам, которые написаны на латинском языке и общая информация о которых была дана выше. Поскольку перечисленные источники освещают историю гамбург-бременского архиепископства в IX–XII вв., то эта же литература актуальна и для исследователя ранней истории архиепископства.

Наиболее полное введение в тематику содержится в: Dehio 1877; Series episcoporum. Эти книги охватывают и внутреннюю историю архиепископства в контексте европейской истории, и миссионерскую деятельность Гамбург-Бремена в Северной Европе, и историографию. Более облегченное введение можно получить, обратившись к изданию «Жития святого Ансгария» и «Деяний архиепископов гамбургской церкви» с параллельным немецким переводом и краткими комментариями: Quellen. Все сведения по истории архиепископства, расписанные по годам и заимствованные как из дипломатических, так и из нарративных источников, с критическим комментарием: May 1928–1937.

Деятельность гамбург-бременского архиепископства в Скандинавии рассмотрена в основополагающих книгах: Weibull 1911; Bolin 1931a. Отношения папства, архиепископства и Скандинавии обсуждаются в: Seegrьn 1967. Разнообразные аспекты темы «Римберт, Адам Бременский и Северная Европа» затрагиваются в обзорных статьях и комментариях к шведским переводам «Жития святого Ансгария» и «Деяний» Адама: Boken om Ansgar; Historien om Hamburgstifet.

Фундаментальными трудами по всем источниковедческим и историческим вопросам, связанным с Адамом Бременским, остаются издание и исследование Б. Шмайдлера (в исследовании также много о гамбургских фальсификатах): Gesta; Schmeidler 1917; Schmeidler 1918. Спор Л. Вейбулля и Б. Шмайдлера о «гео– и этнографических вставках» у Адама: Weibull 1931; Schmeidler 1933. Обширна литература об Адаме Бременском как географе и этнографе, особенно о четвертой книге его сочинения – «Описании северных островов»: Giesebrecht 1830; Gьnther 1895; Lцnborg 1897; Bjшrnbo 1909; Krabbo 1909; Schlьter 1910; Treide 1961.

«Деяния» неоднократно были предметом историко-литературного исследования, особенно в связи с третьей книгой, где содержится биография архиепископа Адальберта: Teufel 1914; Beinlich 1918; Bossard 1944; Misch 1956; см. также шестой очерк в наст. книге. Адам рассказывает, что, после того как датский король Свен Эстридсен решил устроить в Дании собственное архиепископство и выйти из-под власти Гамбург-Бремена, архиепископ Адальберт предпринял меры по организации патриархата с центром в Гамбурге. Этот план не осуществился, однако сама необычная идея Адальберта привлекла внимание многих исследователей: Bergmann 1946; Ludat 1952; Fuhrmann 1955; Fuhrmann 1967; Johanek 1991. Церковно-политическая деятельность гамбург-бременских архиепископов рассматривается в: Schцnecke 1915; Hermann 1925; Beumann 1971; Petersohn 1979; Goez 1983; Wolter 1990. Территориальная история архиепископства: Reinecke 1971.

При изучении как самого процесса христианизации, так и отразивших его текстов на первом месте для меня стояли континентальные латиноязычные источники, а не скандинавские, написанные на народных языках. Вообще, письменные источники, освещающие проникновение христианства на территорию Скандинавии и современные излагаемым в них событиям, весьма малочисленны, поэтому те из них, которые имеются в распоряжении исследователей, приобретают особую ценность. Самым информативным и достоверным среди таковых является церковная история бременского каноника Адама, написанная в 70-е гг. XI в. («Деяния архиепископов гамбургской церкви»)[23]. Хроника Адама Бременского состоит из четырех книг. Основному повествованию предпослано прозаическое предисловие, а заканчивает труд стихотворный эпилог (61 строка гексаметром). Как предисловие, так и эпилог обращены к предполагаемому заказчику и главному адресату сочинения – гамбург-бременскому архиепископу Лиемару (1072–1101), которому и посвящен весь труд[24].

Первая книга «Деяний» начинается с того, что автор описывает географию Восточной Германии и рассказывает о происхождении племени саксов (гл. 1—10). Далее и вплоть до конца третьей книги последовательно излагается история гамбург-бременской епархии начиная с первого бременского епископа Виллехада (787–789) и заканчивая смертью патрона Адама – архиепископа Адальберта «Великого» (1043–1072), изображению достоинств и недостатков которого отведено особое место – большая часть третьей книги[25]. Таким образом, по своему содержанию сочинение Адама Бременского – это типичная епископская хроника, построенная как перечень сведений о сменяющих друг друга предстоятелях определенной епархии. Повествуя о каждом из архиепископов, Адам касается самых разных событий, происходивших в его епископат. Но все же главный интерес хрониста сосредоточен на миссионерской деятельности гамбург-бременских архиепископов в землях поморских и полабских славян, а также в Северной Европе, ведь именно христианизация этих зон, или, говоря словами источников, «миссия к язычникам» (лат. legatio gentium), была центральной задачей, возложенной на архиепископство при его основании в 831/832 г.

Не вписывается в очерченную композиционную схему только наиболее знаменитая, четвертая книга сочинения, получившая название «Описание северных островов». И по своему содержанию, и по принципу построения она стоит особняком. Вероятно, в средневековье она даже могла восприниматься как отдельное, самостоятельное произведение. Четвертая книга представляет собой тесно не связанное с основным текстом хроники описание Дании, Балтийского моря, Швеции, Норвегии, Исландии, Оркнейских островов, Гренландии и северного побережья Америки, колонизированного скандинавами. Говоря о каждой из стран, Адам Бременский поочередно останавливается на ее географии, самых ярких особенностях населяющего ее народа, политической истории, языческих верованиях, перспективах обращения в христианство. При этом «Описание северных островов» являет собой своего рода программный документ проповеднической деятельности, «руководство миссионера». Именно непосредственным нуждам миссионера подчинен как принцип изложения, так и характер передаваемых сведений: собственно описательная часть – география и этнография соответствующих земель – переплетается в нем с частью практической – указаниями на степень укорененности там языческих культов и конкретные результаты (удачу или неудачу) деятельности первых проповедников. Сочинению Адама Бременского свойствен очень широкий географический охват. Автор приводит ценные сведения не только по истории Саксонии, где жил, и Германской империи, князьями которой являлись гамбург-бременские архиепископы[26], но также и по истории Италии, Франции, Англии, Скандинавии, Балтики, западнославянских государств, Венгрии, Руси, Византии. Большое внимание уделено описанию международных отношений. Многие сведения, содержащиеся в «Деяниях», уникальны. Это, например, данные о языческих верованиях жителей Восточной и Северной Европы. Адаму, в частности, принадлежит описание языческого святилища в Старой Уппсале – главного культового центра на территории Швеции[27].

«Деяния архиепископов гамбургской церкви» занимают исключительное место среди источников по древнейшей истории Скандинавии. Значительная часть современных представлений о Северной Европе в эпоху раннего средневековья базируется на данных, происходящих из сочинения Адама Бременского. Высокая историческая достоверность «Деяний» никогда не ставилась под сомнение, хотя, как это часто бывает у средневековых хронистов, точность и адекватность доносимых Адамом сведений увеличивается по мере приближения описываемого ко времени его жизни (вторая половина XI в.). Если до середины второй книги своего сочинения Адам несамостоятелен и зависит от предшествующей традиции, которую в некоторых случаях воспроизводит не вполне адекватно, то начиная с середины второй книги его известия о Северной Европе происходят от устных информаторов. В отдельных случаях эти известия противоречивы, а сам автор несколько тенденциозен[28], однако такие случаи – скорее исключение, в чем убеждает сопоставление сведений Адама с информацией, предоставляемой другими источниками: нарративными, дипломатическими, археологическими, фольклорными[29].

Сведения по географии и истории Скандинавии Адам, как правило, получал из первых рук: от купцов, миссионеров, путешественников – нередко самих скандинавов, особенно датчан, в том числе и от датского короля Свена II Эстридсена (1047–1074/1076), «который помнит все деяния варваров (т. е. скандинавов и славян. – В. Р.), как если бы они были записаны» (Gesta. II, 43). Вот что рассказывает хронист о себе и Свене: «В последние годы [епископата] архиепископа (Адальберта. – В. Р.), когда я прибыл в Бремен[30], прослышав о мудрости этого короля, я решил в скором времени посетить его. Будучи, как и все, милостивейшим образом принят им, я взял большýю часть материала для этой книги из его речей» (Gesta. III, 54). Адам активно пользовался и письменными источниками – сочинениями средневековых писателей и документами из канцелярии гамбург-бременского архиепископства, в том числе фальсифицированными[31].

Большую сложность представляет изучение рукописной традиции «Деяний архиепископов гамбургской церкви». Предполагаемым временем создания труда был промежуток между 1072 и 1081/1085 гг. Первая дата – это год смерти архиепископа Адальберта, то есть момент, до которого доведена хроника. Вторая дата – это либо 1081 г., к которому относятся самые поздние события, упоминаемые в схолиях к сочинению (причем в схолиях, принадлежащих самому Адаму, а не позднейшим переписчикам)[32], либо 1085 г. – время создания Urhs. C (см. ниже)[33]. Б. Шмайдлер считал, что существовали две оригинальные редакции текста: первая была начата Адамом вскоре после смерти Адальберта, а закончена в 1075/ 1076 г., вторая представляла собой дополненный и переработанный вариант первой, она создавалась в 1076–1081/1085 гг.[34]

Я не буду здесь вдаваться в историю изданий хроники и ее переводов на новые языки, ограничившись указанием, что классическим считается то издание сочинения Адама, которое было выполнено в начале XX в. немецким историком Б. Шмайдлером. Он издал «Деяния архиепископов гамбургской церкви» по двадцати одной известной ему рукописи, восстановив соотношение между ними следующим образом:

Приведенную стемму необходимо пояснить. Издатель обнаружил, что по своим чтениям все рукописи распадаются на три группы, обозначенные им A, B и C. В большом числе случаев чтения рукописей группы A противостоят совместным чтениям групп B и C, причем нередко B и C дают некоторый текст, а в A он полностью отсутствует[35]. Таким образом, выявились две редакции сочинения: краткая (A) и пространная (BC). Однако многие чтения противоречат выстроенной Б. Шмайдлером стемме, нередко рукописи разных групп дают совместные чтения, как, например, A 1 и B 1 против B 2, A 1 и C 1 против B и C 2. Чтобы объяснить эти расхождения, а именно влияние чтений группы A на чтения целого ряда других рукописей, издатель предложил следующее объяснение. Около 1075 г. Адам закончил первую редакцию своей хроники (A), с которой был списан недошедший экземпляр, представлявший собой чистовик, где были исправлены многие ошибки и вставлены в текст слова, приписанные между строками или на полях. Этот чистовик (a) и был вручен архиепископу Лиемару. Но Адам дальше продолжал работать над своим текстом (A), видоизменяя и дополняя его, в результате чего около 1081 г. сформировался новый текст (X), с которого были впоследствии списаны Urhs. C и B, также до нас не дошедшие.

Общий предок рукописей A 2 и A 3 содержал в себе интерполяции из X, что отмечено в стемме пунктирной линией. Поскольку X представлял собой рабочий экземпляр, то, как предполагал Б. Шмайдлер, многие добавления и изменения вносились автором между строками и на полях. Создатели Urhs. C и B при работе над своими рукописями, переписывая исходный X, местами принимали измененные варианты (написанные между строками) и вносили добавления Адама, а местами сохраняли старые чтения и не вносили добавления. В некоторых случаях они оставляли оба чтения, записывая новое над строкой или на полях. То же делали и позднейшие переписчики, как это видно по состоянию рукописей B 1, B 2, C 1[36]. Так возникло причудливое смешение чтений более ранней и более поздней редакций (A и X) – разное в разных рукописях.

Вообще, рукописи «Деяний архиепископов гамбургской церкви» весьма неоднородны по своему облику и составу. Группа A, восходящая к первой, краткой редакции (A), считалась Б. Шмайдлером основной, преимущественно по ней и дан текст, а также нумерация книг и глав в его издании[37]. В качестве самой надежной рукописи принято рассматривать A 1 – венский кодекс (№ 521 в Австрийской национальной библиотеке), относящийся к рубежу XII–XIII вв. Древнейшей из дошедших рукописей является кодекс А 2, хранящийся в Лейденской университетской библиотеке и написанный около 1100 г., он включает в себя часть второй и всю четвертую книгу сочинения.

Если говорить об аутентичности отдельных фрагментов текста, то наибольшие сомнения у исследователей вызывают схолии к «Деяниям», сохранившиеся в разрозненном и фрагментарном виде. Общее число схолий – 159. Каждая из них дошла в одной или нескольких различных рукописях. При этом очевидно, что некоторые из схолий принадлежат самому Адаму, другие, вероятно, приписаны людьми его круга и его времени третьи – позднейшими переписчиками. Б. Шмайдлер разделил все схолии на пять групп по времени их возникновения и предполагаемому авторству[38]. Соответственно, принадлежность схолии к той или иной группе указывает на ее возраст и степень достоверности.

После работ А. Отто[39] и С. Булина[40], находки Й. Данструпом новой рукописи из группы B[41], а также особенно важных находок и исследований А. Кристенсен[42] стало понятно, что предложенная Б. Шмайдлером стемма не вполне удовлетворительна. Как считает А. Кристенсен, правильно подразделив рукописи на группы, издатель не вполне правильно выстроил отношения между этими группами и внутри них. Исследовательница доказывает, что редакция А была сокращенным вариантом редакции X, однако, несмотря на это, в имеющихся рукописях группы А содержатся чтения, более близкие к протографу, чем в имеющихся рукописях групп BC. Здесь следует оговориться, что в вопросе рукописной традиции я пользуюсь выводами Б. Шмайдлера, так как последующие историки, поставив под сомнение предложенную им стемму, сами не смогли создать новую, и притом непротиворечивую. Кроме того, внесенные ими коррективы не подрывают оснований, на которых зиждется критическое издание Б. Шмайдлера.

Следующим по важности латиноязычным источником, где повествуется о деятельности христианских миссионеров в Скандинавии, является «Житие святого Ансгария»[43]. Его автором был ученик и преемник Ансгария в должности гамбург-бременского архиепископа – святой Римберт (865–888)[44]. Житие дошло до нас в двух редакциях, первая из которых (А) считается восходящей к оригиналу, а вторая (B) – сокращенной переработкой первой. Редакция А представлена тремя рукописями, относящимися к X, XI и началу XIV вв. Первая и самая главная из них хранилась в городской библиотеке Констанца, где, как предполагают, была списана с оригинального экземпляра, посланного туда самим Римбертом, а ныне находится в Штутгарте; две другие происходят из монастыря Корби и хранятся в Париже и Амьене[45]. Редакцией А пользовались автор «Жития святого Римберта» и Адам Бременский. К ней же восходит стихотворное переложение «Жития святого Ансгария», составленное около 1069 г. в монастыре Корби.

Редакция B, представленная тремя рукописями (XII, XVI и XVIII вв.), хранящимися в Мюнстере, Копенгагене и Гамбурге, и одним печатным вариантом, сделанным в XVII в. в Кёльне с недошедшей до нас рукописи, представляет собой результат осознанной переработки редакции А: был устранен ряд размышлений автора, добавлены названия неизвестных в Европе IX в. скандинавских племен и преуменьшена проповедническая роль Эбона Реймсского в Скандинавии. Эта переработка произошла в 20-е гг. XII в., когда гамбург-бременское архиепископство теряло свою власть на скандинавском Севере, и была направлена на укрепление позиций архиепископства в Северной Европе. Таким образом, она совершенно определенно связана с возникновением одной из серий гамбургских фальсификатов, или, по крайней мере, основывалась на них (см. ниже).

Нужно отметить, что сочинение Римберта чрезвычайно насыщено историческими сведениями[46]. Шведский историк Н. Анлунд в своем предисловии к переводу «Жития святого Ансгария» справедливо замечает, что особую историческую ценность этого произведения наглядно демонстрирует его сравнение с житием самого Римберта, биографа Ансгария[47]. Во втором памятнике почти невозможно отыскать исторические свидетельства, похожие на те, которыми так богат первый. Вследствие узости кругозора автора «Жития святого Римберта» дальнейшая судьба христианских миссий, основанных Ансгарием в Дании и Швеции, неизвестна[48].

Исследователи единодушны в высокой оценке писательского мастерства Римберта – как оно выразилось в «Житии святого Ансгария». В этом произведении Римберт выступает не только в качестве агиографа. Его интересуют и политические события, и судьбы вверенного Ансгарию архиепископства, и даже нравы северных народов. Важнейшими особенностями «Жития святого Ансгария» являются живость изложения и впечатление достоверности, которое оно оставляет. Житие было написано в первое десятилетие после смерти Ансгария, когда память о святом была еще очень свежа, и закончено не позднее 876 г. (год смерти Людовика Немецкого, который упоминается в тексте жития как здравствующий).

Из других латиноязычных источников, имеющих значение для изучения христианизации Скандинавии, следует назвать сочинения датских хронистов Свена Аггесена[49]и Саксона Грамматика[50] (прежде всего десятую и одиннадцатую книгу его огромной хроники), жития шведских святых Сигфрида[51], Эскиля, Ботвида и Давида[52], датского короля Кнута Святого[53], норвежского короля Олава Святого[54]. Необходимо упомянуть также основные документальные источники: папские буллы и послания скандинавским государям, акты гамбург-бременского архиепископства, а также т. н. «флорентийский список». Это документ, который относится к 20-м гг. XII столетия и по своему происхождению близок к папской канцелярии. Как составная часть в нем содержится перечень всех скандинавских епархий[55].

Документы, исходившие от папского престола и касающиеся Скандинавии, удовлетворительно изданы в первых томах скандинавских «дипломатариев»[56]. Акты гамбург-бременского архиепископства публиковались неоднократно (издания см. ниже), но их использование сопряжено с рядом сложностей. Дело в том, что до сих пор остается не вполне разрешенным вопрос о том, какие из них следует считать подлинными. Ведь в течение нескольких веков в Гамбурге велась широкомасштабная фальсификация дарованных архиепископству привилегий, в результате чего возникли т. н. гамбургские фальсификаты. Споры вокруг фальсификатов, по поводу времени и целей их изготовления (по-видимому, главные цели были утвердить древность прав на Бремен и верховенство архиепископства над всеми скандинавскими церквями) длятся уже полтора столетия, но точка в них, видимо, так и не будет никогда поставлена.

Прежде чем перейти к описанию исторических памятников, написанных на скандинавских языках, имеет смысл привести краткую библиографию, указав научную литературу, посвященную хронике Адама Бременского, «Житию святого Ансгария» и гамбургским фальсификатам, то есть тем главным источникам, которые написаны на латинском языке и общая информация о которых была дана выше. Поскольку перечисленные источники освещают историю гамбург-бременского архиепископства в IX–XII вв., то эта же литература актуальна и для исследователя ранней истории архиепископства.

Наиболее полное введение в тематику содержится в: Dehio 1877; Series episcoporum. Эти книги охватывают и внутреннюю историю архиепископства в контексте европейской истории, и миссионерскую деятельность Гамбург-Бремена в Северной Европе, и историографию. Более облегченное введение можно получить, обратившись к изданию «Жития святого Ансгария» и «Деяний архиепископов гамбургской церкви» с параллельным немецким переводом и краткими комментариями: Quellen. Все сведения по истории архиепископства, расписанные по годам и заимствованные как из дипломатических, так и из нарративных источников, с критическим комментарием: May 1928–1937.

Деятельность гамбург-бременского архиепископства в Скандинавии рассмотрена в основополагающих книгах: Weibull 1911; Bolin 1931a. Отношения папства, архиепископства и Скандинавии обсуждаются в: Seegrьn 1967. Разнообразные аспекты темы «Римберт, Адам Бременский и Северная Европа» затрагиваются в обзорных статьях и комментариях к шведским переводам «Жития святого Ансгария» и «Деяний» Адама: Boken om Ansgar; Historien om Hamburgstifet.

Фундаментальными трудами по всем источниковедческим и историческим вопросам, связанным с Адамом Бременским, остаются издание и исследование Б. Шмайдлера (в исследовании также много о гамбургских фальсификатах): Gesta; Schmeidler 1917; Schmeidler 1918. Спор Л. Вейбулля и Б. Шмайдлера о «гео– и этнографических вставках» у Адама: Weibull 1931; Schmeidler 1933. Обширна литература об Адаме Бременском как географе и этнографе, особенно о четвертой книге его сочинения – «Описании северных островов»: Giesebrecht 1830; Gьnther 1895; Lцnborg 1897; Bjшrnbo 1909; Krabbo 1909; Schlьter 1910; Treide 1961.

«Деяния» неоднократно были предметом историко-литературного исследования, особенно в связи с третьей книгой, где содержится биография архиепископа Адальберта: Teufel 1914; Beinlich 1918; Bossard 1944; Misch 1956; см. также шестой очерк в наст. книге. Адам рассказывает, что, после того как датский король Свен Эстридсен решил устроить в Дании собственное архиепископство и выйти из-под власти Гамбург-Бремена, архиепископ Адальберт предпринял меры по организации патриархата с центром в Гамбурге. Этот план не осуществился, однако сама необычная идея Адальберта привлекла внимание многих исследователей: Bergmann 1946; Ludat 1952; Fuhrmann 1955; Fuhrmann 1967; Johanek 1991. Церковно-политическая деятельность гамбург-бременских архиепископов рассматривается в: Schцnecke 1915; Hermann 1925; Beumann 1971; Petersohn 1979; Goez 1983; Wolter 1990. Территориальная история архиепископства: Reinecke 1971.