Любовь Федоровна ВОРОНКОВА

Алтайская повесть

Костя пишет доклад

Костя морщил брови, ерошил свои короткие светлые волосы, вертел карандаш в руке, начинал писать и тут же зачеркивал. С тех пор как он прочитал «Жизнь растения» Тимирязева, глаза его словно раскрылись. И тот мир, привычный и обыкновенный, в котором он жил, вдруг повернулся к нему новой, невиданной стороной и засиял новыми красками, мыслями, чувствами…

«Во всем – солнце! Подумать только – во всем! – задумчиво повторял он про себя. – И в хлебе, и в мясе… Или вот эти дрова лежат у печки. Это не просто дрова, это скрытая энергия солнца, „консерв солнечных лучей“… И вот на окне бегония: родилась, растет, живет – живет потому, что на нее упал солнечный луч! Удивительно, удивительно все это, однако!..»

И, раскрыв книгу Тимирязева, он еще раз прочитал строчки, которые его особенно поразили:

«…Когда-то… на землю упал луч солнца, но он упал не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пшеничного ростка, или, лучше сказать, на хлорофилловое зерно. Ударясь о него, он потух, перестал быть светом, но не исчез. Он только затратился на внутреннюю работу… вошел в состав хлеба, который послужил нам пищей. Он преобразился в наши мускулы, в наши нервы… Этот луч солнца согревает нас. Он приводит нас в движение. Быть может, в эту минуту он играет в нашем мозгу…»

Как обо всем этом рассказать юннатам, чтобы им и понятно было и интересно?

Костя в раздумье подошел к окну. Морозные узоры, которые утром тонким серебром застилали стекла, растаяли, оставив лишь по краям несколько сверкающих веточек. Высокий округлый конус большой горы Чейнеш-Кая, поседевший от снега, глядел в окно.

«Пригревает, однако… – подумал Костя, – весна подходит. Вот уж и ручейки на Чейнеш-Кая показались… Как блестят! Залезть бы наверх – звон теперь стоит на вершинах. Весеннее солнце идет!..»

– Эх, что ж это я! – спохватился он вдруг. – Сидел, сидел, а тетрадка пустая… Как бы мне свой доклад назвать? Ладно. «Луч солнца» – вот так и назову.

Костя опять уселся за стол. Но только взялся за карандаш, в дверь постучали:

– Костя! Кандыков!

«Нашли!» – с досадой подумал он, но затаил дух и решил не отвечать. Постучат и уйдут.

За дверью заспорили:

– Отойди, дай я постучу!

– А как будто я без рук!..

Стук раздался громче.

– Костя, открой!

– Чо кричишь? А может, его там нету?

– Мая, ты опять «чокаешь»? Вот Марфа Петровна услышит!.. Пусти-ка, дай я в скважину посмотрю!

– Ага, посмотришь! Уж я смотрела – там ключ торчит!

– Он там, он там, я в окно видела!

Костя встал и открыл дверь. Две девочки из пятого – Мая Вилисова и Эркелей Воробьева – стояли на пороге.

– Что это, однако, даже позаниматься не даете! – нахмурясь, сказал Костя. – Ну, что вам?

– Мы поспорили! – заявила, волнуясь и краснея, Мая Вилисова. – Я говорю, что не надо сразу Анатолю Яковличу, а Репейников сразу хочет к Анатолю Яковличу бежать.

– Ну, поспорили, так и ступайте к Настеньке. Она вожатая, а не я, – возразил Костя. – А я что вам?

– А потому, что Чечек у Лиды сочинение списала, – объяснила Мая. – Вот, чтобы ты ей сказал!

– Чечек очень боится Анатоля Яковлича… – робко добавила Эркелей. – Она очень боится… говорит: «Я тогда из школы убегу!»

– Придумала! – рассердился Костя. – Где она?

– На заднем крыльце сидит.

В коридоре зазвенел звонок, перемена кончилась.

– Костя, ты приди к нам на звено, а? – торопясь и дергая его за рукав, попросила Мая. – Ты ей лучше скажешь, а?

– Ладно. Может, приду, – ответил Костя, запирая кабинет на ключ. – Только и разбирай вас, сами разобраться не могут. Пионеры тоже!

Костя сказал «может, приду», а сам дождаться не мог, когда кончатся уроки. Конечно, он придет, раз дело касается Чечек. И вечно с этой глупой девчонкой случаются какие-то происшествия: то она с кем-нибудь подерется, то что-нибудь разобьет… А то вдруг поймает на деревне колхозную лошадь и умчится на ней в горы, в тайгу, к пасущимся там табунам, и потом объясняет, что очень соскучилась о лошадях… Вот уж оставил Яжнай Торбогошев заботу своему лучшему другу Косте!

Дружба Кости и Яжная началась из-за собаки, из-за желтого белозубого Кобаса. Костя вырастил щенка и уже приучал его охотиться на белок. И вот однажды Яжнай Торбогошев, алтайский мальчик из дальнего колхоза, увидел, что Кобаса тащит на аркане какой-то собачник. Кобас с любым зверем бросался в схватку, а людей боялся. Так он и погиб бы, если бы не Яжнай. Яжнай отнял Кобаса у собачника и, полузадушенного, притащил Косте. С тех пор и началась их дружба. И хотя учились они в разных классах – Яжнай был на год старше, – и хотя очень несхожи были характером – Костя был суров и малоразговорчив, а Яжнай ласков и мягок в обращении, – они отлично ладили.

Но вот наступило такое время, когда друзьям пришлось расстаться. Яжнай кончил седьмой класс и уехал в Барнаул, в техникум. Тогда был ясный, чуть-чуть грустный день. Чейнеш-Кая стояла подрумяненная осенней листвой кустарников, ютившихся у ее лиловых каменных обрывов. Приглушенно бурлила затихающая Катунь. Костя слушал ее шум и думал, что, наверно, устала она бушевать за лето…

В тот день в колхозе убирали последние гектары ржи. Костя тоже был в поле, вязал за жнейкой снопы. Уже вечерняя роса легла на травы, когда был связан последний сноп. Костя шел домой рядом с матерью и смотрел, как солнце заходит за высокую округлую Чейнеш-Кая. Гора стояла темная и тихая под оранжевым, закатным небом. И лес, растущий на ее вершине, казался густым, мохнатым венком, надетым на голову Чейнеш-Кая.

– А у нас кто-то есть, – сказала мать, – кто-то на крыльце сидит.

Костя пригляделся.

– Мама, это, однако, Яжнай! – сказал он, чувствуя, как весь загорается от радости.

Косте хотелось броситься, схватить Яжная, обнять, заплясать. Но, всегда сдержанный в выражении чувств, Костя подошел к нему ровным шагом и протянул руку:

– Здорово, Яжнай!

Яжнай сбежал с крыльца и крепко пожал ему руку:

– Здравствуй, Константин!

И несколько секунд они молча смотрели друг на друга счастливыми глазами.

– А это кто же тут еще? – с улыбкой спросила мать. – Кто же это еще сидит у меня на крыльце, а?

Со ступеньки смущенно поднялась девочка в круглой меховой алтайской шапочке. На шапочке красовалась малиновая лента, и малиновая шелковая кисточка спадала с макушки на плечо. Девочка, опустив ресницы, теребила кончик черной тугой косы.

– А это Чечек, – сказал Яжнай, – моя сестра. Приехала учиться, здесь учиться будет. У нас там ведь пятого класса нет… Вот привез – пусть живет в интернате. А сам я завтра в Барнаул.

– Чечек! – ласково сказала мать. – А по-русски это имя как будет? А?.. Ну, Чечек, скажи, я ведь по-алтайски не все понимаю. – Она обняла девочку за плечи и, наклонившись, заглянула в ее потупленные черные глаза.

– «Чечек» значит «цветок», – тихо ответила девочка.

– Какое хорошее имя! – сказала мать. – Цветок!.. Ну, а что же вы, ребятки, пришли да и сидите на крыльце? Давно ли пришли-то, Яжнай?

– Да часа два было.

– И все тут на крыльце сидели? Экие бессовестные!.. Яжнай, ты же ведь знаешь, где у нас ключ лежит. Ну, вошли, поели бы… Экие вы, право!.. Входи, Чечек, входи! Снимай свою шапочку. Эко шапочка-то у тебя хороша да нарядна!..

Когда мальчики остались на улице одни, Яжнай сказал:

– Константин, у меня к тебе просьба есть. Очень трудная просьба.

– Какая же?

– Только очень трудная.

– Ну, какая?

– Вот я Чечек привез. Оставляю ее тут. А она у нас еще дурочка, нигде не была, кроме тайги. Посмотри тут за ней, Константин! Ну, как бы вот ты был я. Можешь ты такую трудную просьбу принять?

– Могу, – сказал Костя. – А как же еще? Вот о чем спрашивает!

– Она ведь у нас отчаянная! – продолжал Яжнай. – Ты не гляди, что молчит. Это она пока что боится.

– Ничего, как-нибудь справимся, – улыбнулся Костя.

В это время откуда-то прибежал поджарый желтый Кобас и, обнюхав Яжная, начал прыгать и ласкаться к нему.

– Вон, смотри, Кобас и то дружбу помнит, а ты думаешь, что я… – Костя вдруг отвернулся.

– Ну, хватит! – с улыбкой сказал Яжнай. – А теперь скажи: твой крыжовник растет?

Костя встрепенулся:

– Растет. Пойдем, покажу!

Товарищи направились было в огород, но в это время на крыльцо выскочила Чечек и звонко закричала:

– Кенскин! Кенскин! Матушка ужинать зовет!

…На другой день Костя и Чечек провожали Яжная. Они переплывали вместе на пароме через Катунь, и Яжнай, прощаясь с ними, еще раз попросил Костю:

– Посмотри за ней, Константин. Она ведь у нас, знаешь, проказливая, как бурундук!.. – И, обратясь к Чечек, строго сказал: – Слушайся Константина. Он тебе будет как я. А весной приеду – поедем домой. Учись…

Обратно возвращались вдвоем. Чечек, стоя у края парома, роняла слезы в зеленую Катунь. Костя, и сам расстроенный, пытался шутить:

– Довольно тебе, Чечек, а то вода у нас в Катуни станет соленая, вся рыба из реки уйдет. Что хорошего?

…Так вот с тех пор и осталось – ни в радости, ни в беде Чечек не обходилась без Кости.

Все спорят, а потом соглашаются

Как только закончился последний урок, Костя поспешил в пятый класс. Там собрались несколько человек – звено Лиды Корольковой. Пришла и Настенька, старшая вожатая.

– Костя, Костя, иди сюда! – закричала Мая Вилисова. – Ребята, пусть Костя тоже послушает!

– Надо бы и Чечек позвать тоже, – сказала Настенька.

Эркелей побежала звать Чечек.

Чечек, с книгами под мышкой, рассеянно глядя куда-то на вершины гор, медленно спускалась с крыльца.

– Чечек, иди на звено! – позвала Эркелей.

Чечек в недоумении посмотрела на нее:

– Зачем мне идти? Я же не пионерка.

– Ну мало ли что – Настенька велела.

– Настенька?..

Чечек подумала немножко и, молча повернув обратно, пошла за Эркелей.

Первым выступил на собрании звена Алеша Репейников:

– Товарищи! Чечек Торбогошева поступила очень плохо: списала сочинение у Корольковой и говорит, что это она его сочинила. Разве так годится делать? Если мы так будем делать, какие же мы будем ученики!

Алеша волновался, щеки и уши у него покраснели.

– И я считаю, что надо сразу это прекратить и сразу сказать про это Анатолю Яковличу…

– Нет! – вдруг крикнула Чечек. – Нельзя Анатолю Яковличу говорить!.. Кенскин, Кенскин, скажи им, чтобы Анатолю Яковличу не говорили!..

– Ну, мы прежде с тобой поговорим, – дружелюбно сказала всегда приветливая синеглазая Настенька. – Ты зачем же списала у Лиды сочинение?

– Я не списала, – упрямо ответила Чечек, опуская глаза.

– Нет, ты списала, – сказала Лида. – Почему же ты, Чечек, еще и неправду говоришь? И отдала тетрадку Марфе Петровне. Что ж, и ее хочешь обмануть?

– Я хочу обмануть Марфу Петровну? Что ты! – удивленно сказала Чечек. – Я ее не хочу обмануть.

– А вот, однако, обманула! – снова горячо и взволнованно вмешался Алеша. – И опять повторяю, что мы, пионеры, таких нечестных поступков укрывать не должны, а должны сказать Анатолю Яковличу!

Чечек посмотрела на Алешу горящими глазами.

– Туу-Эззи! [1]– прошипела она сквозь зубы. – Репей! – И вдруг, взмахнув своими черными косами, повернулась и стремительно вышла из класса.

– А ты, Лида, с ней по-хорошему не говорила? – спросила Настенька. – Может, она бы лучше поняла…

– Говорила, – ответила Лида. – Я говорю, а она смеется. Говорит: «А что, у тебя строчки от этого убавились, что ли?»

Настенька посмотрела на остальных ребят. Они молчали.

– Ну, а вы что скажете? Павлик? Андрей? Мамин Сияб?

Павлик и Андрей Колосков заговорили почти в один голос:

– Конечно, надо Анатолю Яковличу сказать! Будет списывать да плохо учиться – ей же хуже.

Но Мамин Сияб, оглядев всех своими глубокими, слегка раскосыми глазами, сказал:

– Не знаю… Я думаю, предавать товарища – это са-авсем плохо. Са-авсем плохо!

– А кто предает? Кто предает? – закричал Алеша Репейников. – Разве мы ей чтобы хуже хотим? Мы же ей чтобы лучше хотим!..

– Костя, скажи нам и ты что-нибудь, – попросила Настенька. – Ребята, послушаем, что Костя скажет. Во-первых, он комсомолец. Во-вторых, он-то знает, что для Чечек лучше.

– Он же… – начал было Алеша.

Но Настенька остановила его:

– Мы тебя уже слушали.

– А чего это вы, ребята, однако, так торопитесь скорей Анатолию Яковлевичу сказать? – начал Костя.

– Я так и знал! – опять закричал Алеша.

И опять Настенька остановила его.

– А я так думаю, что у Анатолия Яковлевича и своих забот хватает, – спокойно продолжал Костя. – Что же, мы сами ничего сообразить не можем? Чечек у нас, конечно… беспечная такая. Но ведь и у нее самолюбие есть. И очень большое! Надо ее немного тоже и пощадить…

– Конечно, надо пощадить! – прервала его Мая. – Она знаете как Анатоля Яковлича боится!

– Вот и надо Анатолю Яковличу сказать, раз она боится! – подхватил Алеша. – Сразу и забудет, как списывать!

– Ну, я не буду заступаться за Чечек, – сказал Костя. – Но вот я недавно читал в «Комсомольской правде» такую историю. Городские пионеры приехали в колхоз помогать на прополке. И вот один пионер сразу всех обогнал. Ну, все его хвалят. «Вот, говорят, молодец!» А самый близкий друг этого пионера молчит. Почему же он молчит? А потому, что он увидел, как этот пионер не с корнями сорняки выдергивал, а только сверху срывал. А корни потом землей присыпал, чтобы незаметно было. Ну что – честно ли поступил тот пионер? Нет, нечестно! И даже преступно. И что же сделал тот друг? Побежал он жаловаться вожатому? Или протрубил он про это на весь отряд? Нет. Вечером он поговорил с тем пионером по душам. И тот все понял и еще крепче полюбил своего друга.

Костя замолчал. И молчание не сразу нарушилось в классе; только слышно было, как позванивает за окном серебряная капель.

– Ребята, а может, и мы сделаем как-нибудь так же? – сказала Настенька. – Поговорим с ней, объясним…

– Давайте, давайте! – закричали девочки в один голос: и Мая, и Эркелей, и Лида Королькова. – Зачем сразу учителю? Что мы, сами не можем!..

– Я тоже поговорю с ней, – пообещал Костя. – Она ведь не пионерка, ее же еще воспитывать надо. И мы все это делать обязаны.

– Да, кстати сказать, Анатоля Яковлича еще и дома нет, – с чуть заметной лукавинкой улыбнулся Андрей Колосков, – он еще из Горно-Алтайска не вернулся.

Все звено весело согласилось с Костей и Настенькой. Только Алеша пожал плечами.

– А я что – разве против? – сказал он. – Пожалуйста! Но вот если бы Анатолий Яковлич с ней поговорил, то сразу и воспитал бы!

Девочки тут же побежали искать Чечек.

– Наверно, она уже в интернате.

– Может, сидит да плачет!

– Ой, лучше бы я никому про это сочинение не говорила!

– А как же не говорить? Не говорить – нечестно. Да и все равно Марфа Петровна узнала бы!

– Девочки, а может, она у Кандыковых? Костина мать, Евдокия Ивановна, ее очень любит!..

Костя лучше знал, где искать Чечек. По хрустящей, подтаявшей тропинке он прошел через сад, где старые березы и черемухи позванивали тонкими обледенелыми ветками. По этой тропочке школьные технички ходят за водой к Гремучему. Бурный ручей, бегущий с гор, никогда не замерзающий, шумел и сверкал среди молчаливых берегов. На высоком берегу ручья, на поваленном бурей дереве, сидела Чечек. Костя издали увидел ее шапочку с малиновой кисточкой. Она сидела, съежившись, в своем овчинном полушубке и, насупив тонкие брови, глядела на дальние, голубеющие в небе вершины.

«Как снегирь сидит», – усмехнулся Костя.

Чечек вдруг запела, и Костя остановился. Шумел и бурлил Гремучий, где-то на Чейнеш-Кая звенели ручейки.

Тоненький голосок Чечек тоже звенел, как ручеек из-под снега:

– Кенскин, ты что? – сказала Чечек. И, вспомнив, как Костин отец при каждой встрече спрашивает: «Ну, Чечек, как твои дела?» – она, стараясь быть вежливой, спросила: – Как твои дела, Кенскин?

– Мои дела ничего, – ответил Костя, сурово поглядывая на нее, – а вот твои, однако, никуда не годятся.

Чечек опустила ресницы.

– Уж, кажется, домой собралась? – продолжал Костя. – Вот так: «Матушка, я иду к тебе… Матушка, я уже выучилась, а теперь иду телят пасти… Матушка, все люди учатся, а мне учиться не хочется!..»

Чечек не выдержала – улыбнулась:

– Я не так пела.

– А почему же? Могла бы и так петь – правда была бы.

– Ну, а что я сделала? – закричала Чечек, и смуглые щеки ее густо порозовели. – Ну, а что? Подумаешь – сочинение! Что, я его у Лиды украла, что ли?

– Украла.

– Нет, я ее тетрадку обратно положила.

– Тетрадку положила, а ее труд, ее мысли взяла. И не притворяйся, будто не понимаешь!

– Ее мысли?.. – повторила Чечек.

– Да, ее мысли. А зачем? Разве у тебя своих нет? У тебя и своих хватает. И вот сейчас Марфа Петровна читает – два одинаковых сочинения! Придет в класс, спросит: «Кто у кого списал?» Ну, что ты тогда скажешь? Вот и придется перед всем классом признаваться.

– Признаваться?

– Ну да! И признаешься. А как же? Однако хорошо ли это тебе будет?

– Са-авсем плохо… – прошептала Чечек.

– Конечно, совсем плохо, – сказал Костя. – Но то, что ты сделала, еще хуже. Ну, да ничего. «Умел воровать – умей и ответ держать».

– Если бы никто не знал… – помолчав, сказала Чечек, – тогда бы получше было. Правда, Кенскин?

– Нет, – ответил Костя, – все равно так же плохо. Сочинение-то ведь украденное.

Чечек опустила голову и, оттопырив пухлые губы, молча перебирала шелковую малиновую кисточку, спадающую на плечо.

– Знаешь что, – подумав, сказал Костя, – зайди к Марфе Петровне и все ей объясни. А сейчас беги обедать. И совсем нечего тут сидеть одной да петь про тайгу. Подруги тебя ищут. Вставай, беги!

Костя встал, и Чечек вскочила:

– Кенскин, я к Марфе Петровне пойду и все расскажу! Правда? А потом возьму да новое сочинение напишу – правда, Кенскин?

Костя искоса поглядел на ее повеселевшее лицо и чуть-чуть усмехнулся:

– Эх ты, бурундук!

– Хо! Бурундук! – засмеялась Чечек. – А что, у меня разве на спине полоски есть? Меня медведь не гладил!

Чечек, подпрыгивая, побежала по дорожке. А Костя шел медленно и теплыми голубыми глазами задумчиво глядел кругом – на синие кусочки неба, светящиеся среди облаков, на склоны гор с обнажившимися камнями, на тихие лиственницы, которые, словно творя великую тайну, уже гнали к вершинам живые соки и готовили материал для своих пурпуровых шишечек, чтобы успеть вовремя нарядиться и торжественно встретить весну.

– Костя, Костя, иди сюда! – закричала Мая Вилисова. – Ребята, пусть Костя тоже послушает!

– Надо бы и Чечек позвать тоже, – сказала Настенька.

Эркелей побежала звать Чечек.

Чечек, с книгами под мышкой, рассеянно глядя куда-то на вершины гор, медленно спускалась с крыльца.

– Чечек, иди на звено! – позвала Эркелей.

Чечек в недоумении посмотрела на нее:

– Зачем мне идти? Я же не пионерка.

– Ну мало ли что – Настенька велела.

– Настенька?..

Чечек подумала немножко и, молча повернув обратно, пошла за Эркелей.

Первым выступил на собрании звена Алеша Репейников:

– Товарищи! Чечек Торбогошева поступила очень плохо: списала сочинение у Корольковой и говорит, что это она его сочинила. Разве так годится делать? Если мы так будем делать, какие же мы будем ученики!

Алеша волновался, щеки и уши у него покраснели.

– И я считаю, что надо сразу это прекратить и сразу сказать про это Анатолю Яковличу…

– Нет! – вдруг крикнула Чечек. – Нельзя Анатолю Яковличу говорить!.. Кенскин, Кенскин, скажи им, чтобы Анатолю Яковличу не говорили!..

– Ну, мы прежде с тобой поговорим, – дружелюбно сказала всегда приветливая синеглазая Настенька. – Ты зачем же списала у Лиды сочинение?

– Я не списала, – упрямо ответила Чечек, опуская глаза.

– Нет, ты списала, – сказала Лида. – Почему же ты, Чечек, еще и неправду говоришь? И отдала тетрадку Марфе Петровне. Что ж, и ее хочешь обмануть?

– Я хочу обмануть Марфу Петровну? Что ты! – удивленно сказала Чечек. – Я ее не хочу обмануть.

– А вот, однако, обманула! – снова горячо и взволнованно вмешался Алеша. – И опять повторяю, что мы, пионеры, таких нечестных поступков укрывать не должны, а должны сказать Анатолю Яковличу!

Чечек посмотрела на Алешу горящими глазами.

– Туу-Эззи! [1]– прошипела она сквозь зубы. – Репей! – И вдруг, взмахнув своими черными косами, повернулась и стремительно вышла из класса.

– А ты, Лида, с ней по-хорошему не говорила? – спросила Настенька. – Может, она бы лучше поняла…

– Говорила, – ответила Лида. – Я говорю, а она смеется. Говорит: «А что, у тебя строчки от этого убавились, что ли?»

Настенька посмотрела на остальных ребят. Они молчали.

– Ну, а вы что скажете? Павлик? Андрей? Мамин Сияб?

Павлик и Андрей Колосков заговорили почти в один голос:

– Конечно, надо Анатолю Яковличу сказать! Будет списывать да плохо учиться – ей же хуже.

Но Мамин Сияб, оглядев всех своими глубокими, слегка раскосыми глазами, сказал:

– Не знаю… Я думаю, предавать товарища – это са-авсем плохо. Са-авсем плохо!

– А кто предает? Кто предает? – закричал Алеша Репейников. – Разве мы ей чтобы хуже хотим? Мы же ей чтобы лучше хотим!..

– Костя, скажи нам и ты что-нибудь, – попросила Настенька. – Ребята, послушаем, что Костя скажет. Во-первых, он комсомолец. Во-вторых, он-то знает, что для Чечек лучше.

– Он же… – начал было Алеша.

Но Настенька остановила его:

– Мы тебя уже слушали.

– А чего это вы, ребята, однако, так торопитесь скорей Анатолию Яковлевичу сказать? – начал Костя.

– Я так и знал! – опять закричал Алеша.

И опять Настенька остановила его.

– А я так думаю, что у Анатолия Яковлевича и своих забот хватает, – спокойно продолжал Костя. – Что же, мы сами ничего сообразить не можем? Чечек у нас, конечно… беспечная такая. Но ведь и у нее самолюбие есть. И очень большое! Надо ее немного тоже и пощадить…

– Конечно, надо пощадить! – прервала его Мая. – Она знаете как Анатоля Яковлича боится!

– Вот и надо Анатолю Яковличу сказать, раз она боится! – подхватил Алеша. – Сразу и забудет, как списывать!

– Ну, я не буду заступаться за Чечек, – сказал Костя. – Но вот я недавно читал в «Комсомольской правде» такую историю. Городские пионеры приехали в колхоз помогать на прополке. И вот один пионер сразу всех обогнал. Ну, все его хвалят. «Вот, говорят, молодец!» А самый близкий друг этого пионера молчит. Почему же он молчит? А потому, что он увидел, как этот пионер не с корнями сорняки выдергивал, а только сверху срывал. А корни потом землей присыпал, чтобы незаметно было. Ну что – честно ли поступил тот пионер? Нет, нечестно! И даже преступно. И что же сделал тот друг? Побежал он жаловаться вожатому? Или протрубил он про это на весь отряд? Нет. Вечером он поговорил с тем пионером по душам. И тот все понял и еще крепче полюбил своего друга.

Костя замолчал. И молчание не сразу нарушилось в классе; только слышно было, как позванивает за окном серебряная капель.

– Ребята, а может, и мы сделаем как-нибудь так же? – сказала Настенька. – Поговорим с ней, объясним…

– Давайте, давайте! – закричали девочки в один голос: и Мая, и Эркелей, и Лида Королькова. – Зачем сразу учителю? Что мы, сами не можем!..

– Я тоже поговорю с ней, – пообещал Костя. – Она ведь не пионерка, ее же еще воспитывать надо. И мы все это делать обязаны.

– Да, кстати сказать, Анатоля Яковлича еще и дома нет, – с чуть заметной лукавинкой улыбнулся Андрей Колосков, – он еще из Горно-Алтайска не вернулся.

Все звено весело согласилось с Костей и Настенькой. Только Алеша пожал плечами.

– А я что – разве против? – сказал он. – Пожалуйста! Но вот если бы Анатолий Яковлич с ней поговорил, то сразу и воспитал бы!

Девочки тут же побежали искать Чечек.

– Наверно, она уже в интернате.

– Может, сидит да плачет!

– Ой, лучше бы я никому про это сочинение не говорила!

– А как же не говорить? Не говорить – нечестно. Да и все равно Марфа Петровна узнала бы!

– Девочки, а может, она у Кандыковых? Костина мать, Евдокия Ивановна, ее очень любит!..

Костя лучше знал, где искать Чечек. По хрустящей, подтаявшей тропинке он прошел через сад, где старые березы и черемухи позванивали тонкими обледенелыми ветками. По этой тропочке школьные технички ходят за водой к Гремучему. Бурный ручей, бегущий с гор, никогда не замерзающий, шумел и сверкал среди молчаливых берегов. На высоком берегу ручья, на поваленном бурей дереве, сидела Чечек. Костя издали увидел ее шапочку с малиновой кисточкой. Она сидела, съежившись, в своем овчинном полушубке и, насупив тонкие брови, глядела на дальние, голубеющие в небе вершины.

«Как снегирь сидит», – усмехнулся Костя.

Чечек вдруг запела, и Костя остановился. Шумел и бурлил Гремучий, где-то на Чейнеш-Кая звенели ручейки.

Тоненький голосок Чечек тоже звенел, как ручеек из-под снега:

Услышав про горы и тайгу, Костя подошел и сел на дерево рядом с Чечек. Несколько секунд они молча, без улыбки смотрели друг на друга.

Я над речкой сижу одна,

А речка бежит и шумит,

И шумит наверху большая тайга,

И большая Катунь тоже шумит…

Я пойду в горы, домой,

Матушка встретит меня.

Матушка скажет: «Здравствуй, Чечек!

Что ж ты долго не приходила ко мне?»

Я пойду далеко в тайгу.

Эне! [2]Эне! Я иду домой…

Только плохо – снег на дороге лежит,

Только плохо – волки ходят в тайге…

– Кенскин, ты что? – сказала Чечек. И, вспомнив, как Костин отец при каждой встрече спрашивает: «Ну, Чечек, как твои дела?» – она, стараясь быть вежливой, спросила: – Как твои дела, Кенскин?

– Мои дела ничего, – ответил Костя, сурово поглядывая на нее, – а вот твои, однако, никуда не годятся.

Чечек опустила ресницы.

– Уж, кажется, домой собралась? – продолжал Костя. – Вот так: «Матушка, я иду к тебе… Матушка, я уже выучилась, а теперь иду телят пасти… Матушка, все люди учатся, а мне учиться не хочется!..»

Чечек не выдержала – улыбнулась:

– Я не так пела.

– А почему же? Могла бы и так петь – правда была бы.

– Ну, а что я сделала? – закричала Чечек, и смуглые щеки ее густо порозовели. – Ну, а что? Подумаешь – сочинение! Что, я его у Лиды украла, что ли?

– Украла.

– Нет, я ее тетрадку обратно положила.

– Тетрадку положила, а ее труд, ее мысли взяла. И не притворяйся, будто не понимаешь!

– Ее мысли?.. – повторила Чечек.

– Да, ее мысли. А зачем? Разве у тебя своих нет? У тебя и своих хватает. И вот сейчас Марфа Петровна читает – два одинаковых сочинения! Придет в класс, спросит: «Кто у кого списал?» Ну, что ты тогда скажешь? Вот и придется перед всем классом признаваться.

– Признаваться?

– Ну да! И признаешься. А как же? Однако хорошо ли это тебе будет?

– Са-авсем плохо… – прошептала Чечек.

– Конечно, совсем плохо, – сказал Костя. – Но то, что ты сделала, еще хуже. Ну, да ничего. «Умел воровать – умей и ответ держать».

– Если бы никто не знал… – помолчав, сказала Чечек, – тогда бы получше было. Правда, Кенскин?

– Нет, – ответил Костя, – все равно так же плохо. Сочинение-то ведь украденное.

Чечек опустила голову и, оттопырив пухлые губы, молча перебирала шелковую малиновую кисточку, спадающую на плечо.

– Знаешь что, – подумав, сказал Костя, – зайди к Марфе Петровне и все ей объясни. А сейчас беги обедать. И совсем нечего тут сидеть одной да петь про тайгу. Подруги тебя ищут. Вставай, беги!

Костя встал, и Чечек вскочила:

– Кенскин, я к Марфе Петровне пойду и все расскажу! Правда? А потом возьму да новое сочинение напишу – правда, Кенскин?

Костя искоса поглядел на ее повеселевшее лицо и чуть-чуть усмехнулся:

– Эх ты, бурундук!

– Хо! Бурундук! – засмеялась Чечек. – А что, у меня разве на спине полоски есть? Меня медведь не гладил!

Чечек, подпрыгивая, побежала по дорожке. А Костя шел медленно и теплыми голубыми глазами задумчиво глядел кругом – на синие кусочки неба, светящиеся среди облаков, на склоны гор с обнажившимися камнями, на тихие лиственницы, которые, словно творя великую тайну, уже гнали к вершинам живые соки и готовили материал для своих пурпуровых шишечек, чтобы успеть вовремя нарядиться и торжественно встретить весну.

Подарок юннатам

В интернате было тихо. Так тихо в этой большой комнате еще никогда не бывало. Девочки занимались своими делами: кто сидел с книгой за длинным столом, кто штопал чулки, кто готовил постель, собираясь спать. Время было уже позднее. Черная тьма глядела в окна из-за голубых занавесок.

Заняв середину стола, поближе к лампе, Чечек писала сочинение. Напряженно сдвинув брови, она выводила трудные строчки. Чечек хоть и ошибалась иногда, но очень легко говорила по-русски – в их алтайской начальной школе проходили русский язык. Да и, кроме того, на Алтае так много русских, что почти все алтайцы говорят на двух языках: и на алтайском и на русском. Но вот сочинение писать по-русски – это для Чечек было мукой. Тут ведь надо сразу несколько дел делать: и чтобы складно было, и чтобы понятно было, и чтобы русские слова были без ошибок написаны… Потому и стояла в этот вечер в интернате тишина – девочки старались не мешать подруге. Все уже знали, что Чечек ходила к Марфе Петровне и повинилась. И все до слова знали, что ей ответила Марфа Петровна.

«Признать свою вину мало, – сказала она Чечек, – надо ее исправить. Садись-ка да напиши сочинение заново. Но уж смотри, чтобы тебе никто не помогал, а то как же я опять узнаю, кто это написал? Может, ты, а может, Мая, а может, Лида Королькова!.. А мне нужно твое лицо видеть!»

Шелестели страницы, которые, читая книгу, перелистывала Мая Вилисова; чуть позвякивали вязальные спицы Катюши Киргизовой; невнятно шептались о чем-то в дальнем углу, сбившись в кучу, девочки… и шумела во тьме за окнами бурливая Катунь.

Чечек задумалась, покусывая кончик ручки. Мая тотчас обратилась к ней:

– Что? Может, помочь тебе?

Чечек сверкнула на нее глазами:

– Нельзя помогать!

– Ну, а что же ты сидишь, думаешь?

– Не знаю, как слово написать.

– Какое слово?

– Жеребенык! Или надо жеребенук?

– Жеребенок! Нок! Нок! – закричали сразу изо всех углов. – Жеребенок!..

– Жеребенок, – шепотом повторила Чечек и принялась писать дальше.

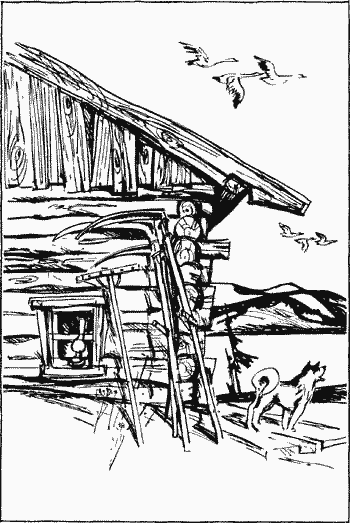

В одну из самых тихих минут кто-то постучал в дверь. Проворная Эркелей подбежала и откинула крючок. Но пороге появилась Марфа Петровна – высокая, худощавая, укутавшаяся в большой платок.

– Марфа Петровна! – обрадовались девочки и, повскакав со своих мест, окружили ее.

– Марфа Петровна, садитесь сюда!

– Нет, вот сюда, на мою кровать – у меня мягко, мне новый матрац набили!

– Нет, Марфа Петровна, лучше вот сюда, к печке – у нас печка очень теплая. Потрогайте!

– Тише, тише! Что это, как грачи раскричались!.. – сказала Марфа Петровна своим грубоватым голосом. – Ну, как у тебя дела, Чечек?

– Написала!

– Все?

– Нет, еще кончик остался. Са-авсем маленький кончик остался!

– Ну, садись, дописывай.

Марфа Петровна, как она это часто делала, прошлась по интернату, осмотрела постели девочек – чистые ли, проверила, у всех ли есть полотенце, потрогала печку – хорошо ли протоплена, спросила, какой у них сегодня был обед… А потом уселась, прислонясь к печке спиной. Она была уже немолодая, но ее лицо сохраняло свои чистые линии, синие глаза светились, белые зубы блестели, и лишь около глаз да на щеках, там, где в юности были ямочки, залегли тонкие морщинки. Девочки, как цыплята около наседки, уселись вокруг нее.

– Марфа Петровна, вы нам что-нибудь расскажете?

– Марфа Петровна, расскажите!

– Да нечего, нечего мне вам рассказывать, – сказала Марфа Петровна. – Что это, каждый раз «расскажите да расскажите»!.. Чечек, а ты куда вскочила?.. Дайте мне хоть когда-нибудь посидеть да помолчать… Пиши, Чечек, пиши! Я вот посижу тут с вами да подремлю у печки… Что это, уж нельзя старому человеку у вас посидеть да подремать!..

Марфа Петровна уткнулась подбородком в накинутый на плечи теплый платок и закрыла глаза. И снова в интернате наступила тишина, и снова стало слышно, как чуть-чуть поскрипывает перо Чечек и как в глубокой апрельской темноте шумит Катунь…

Девочки на цыпочках ходили вокруг Марфы Петровны и разговоры свои вели только на ухо друг другу: Марфа Петровна устала, пускай отдохнет…

Тихо, одна за другой, бежали минуты. Хоть и молча сидит с ними Марфа Петровна и даже сидя спит, а все-таки так хорошо, что она пришла! Сразу как-то спокойнее стало в интернате, будто кто-то родной, напоминающий маму, присутствует здесь.

Чечек дописала последнюю строчку, положила перо и оглянулась. Несколько голосов зашелестело со всех сторон:

– Чечек, написала, да?

– Чечек, написала?

– Написала, – шепотом ответила Чечек.

Она сказала очень тихо, но Марфа Петровна сразу открыла глаза, будто только и ждала этого слова, чтобы проснуться.

– Вот как меня сон одолел, а? – сказала она, покачивая седеющей головой. – Ну-ну…

Чечек, блестя черными глазами, стояла перед ней:

– Марфа Петровна, а я написала!

– Хорошо, давай сюда тетрадь. – Марфа Петровна встала, спрятала под платок тетрадку и сказала: – Ну вот, а теперь, когда я отдохнула, скажу вам одну новость. Только сейчас вспомнила…

Девочки оживились:

– Какую? Какую новость?!

– А новость такая: Анатолий Яковлевич из Горно-Алтайска привез кроликов. Теперь у наших юннатов свои кролики будут.

Девочки переглянулись:

– Кролики? А какие? А сколько?

– А где они, у Анатоля Яковлича?

Они бросились одеваться, хватали шубы, платки.

– Марфа Петровна, а почему же вы нам раньше не сказали? – спросила Лида Королькова. – Мы бы уже давно сбегали посмотрели!..

– Да вот сама не знаю. Чего-то села и заснула, – ответила учительница. – Совсем старая, видно, становлюсь.

Тогда Чечек, вдруг что-то сообразив, подошла к Марфе Петровне и пытливо заглянула ей в глаза:

– Марфа Петровна, а вы правда спали?

– Ну, а как же? Спала, даже сны видела!..

Заняв середину стола, поближе к лампе, Чечек писала сочинение. Напряженно сдвинув брови, она выводила трудные строчки. Чечек хоть и ошибалась иногда, но очень легко говорила по-русски – в их алтайской начальной школе проходили русский язык. Да и, кроме того, на Алтае так много русских, что почти все алтайцы говорят на двух языках: и на алтайском и на русском. Но вот сочинение писать по-русски – это для Чечек было мукой. Тут ведь надо сразу несколько дел делать: и чтобы складно было, и чтобы понятно было, и чтобы русские слова были без ошибок написаны… Потому и стояла в этот вечер в интернате тишина – девочки старались не мешать подруге. Все уже знали, что Чечек ходила к Марфе Петровне и повинилась. И все до слова знали, что ей ответила Марфа Петровна.

«Признать свою вину мало, – сказала она Чечек, – надо ее исправить. Садись-ка да напиши сочинение заново. Но уж смотри, чтобы тебе никто не помогал, а то как же я опять узнаю, кто это написал? Может, ты, а может, Мая, а может, Лида Королькова!.. А мне нужно твое лицо видеть!»

Шелестели страницы, которые, читая книгу, перелистывала Мая Вилисова; чуть позвякивали вязальные спицы Катюши Киргизовой; невнятно шептались о чем-то в дальнем углу, сбившись в кучу, девочки… и шумела во тьме за окнами бурливая Катунь.

Чечек задумалась, покусывая кончик ручки. Мая тотчас обратилась к ней:

– Что? Может, помочь тебе?

Чечек сверкнула на нее глазами:

– Нельзя помогать!

– Ну, а что же ты сидишь, думаешь?

– Не знаю, как слово написать.

– Какое слово?

– Жеребенык! Или надо жеребенук?

– Жеребенок! Нок! Нок! – закричали сразу изо всех углов. – Жеребенок!..

– Жеребенок, – шепотом повторила Чечек и принялась писать дальше.

В одну из самых тихих минут кто-то постучал в дверь. Проворная Эркелей подбежала и откинула крючок. Но пороге появилась Марфа Петровна – высокая, худощавая, укутавшаяся в большой платок.

– Марфа Петровна! – обрадовались девочки и, повскакав со своих мест, окружили ее.

– Марфа Петровна, садитесь сюда!

– Нет, вот сюда, на мою кровать – у меня мягко, мне новый матрац набили!

– Нет, Марфа Петровна, лучше вот сюда, к печке – у нас печка очень теплая. Потрогайте!

– Тише, тише! Что это, как грачи раскричались!.. – сказала Марфа Петровна своим грубоватым голосом. – Ну, как у тебя дела, Чечек?

– Написала!

– Все?

– Нет, еще кончик остался. Са-авсем маленький кончик остался!

– Ну, садись, дописывай.

Марфа Петровна, как она это часто делала, прошлась по интернату, осмотрела постели девочек – чистые ли, проверила, у всех ли есть полотенце, потрогала печку – хорошо ли протоплена, спросила, какой у них сегодня был обед… А потом уселась, прислонясь к печке спиной. Она была уже немолодая, но ее лицо сохраняло свои чистые линии, синие глаза светились, белые зубы блестели, и лишь около глаз да на щеках, там, где в юности были ямочки, залегли тонкие морщинки. Девочки, как цыплята около наседки, уселись вокруг нее.

– Марфа Петровна, вы нам что-нибудь расскажете?

– Марфа Петровна, расскажите!

– Да нечего, нечего мне вам рассказывать, – сказала Марфа Петровна. – Что это, каждый раз «расскажите да расскажите»!.. Чечек, а ты куда вскочила?.. Дайте мне хоть когда-нибудь посидеть да помолчать… Пиши, Чечек, пиши! Я вот посижу тут с вами да подремлю у печки… Что это, уж нельзя старому человеку у вас посидеть да подремать!..

Марфа Петровна уткнулась подбородком в накинутый на плечи теплый платок и закрыла глаза. И снова в интернате наступила тишина, и снова стало слышно, как чуть-чуть поскрипывает перо Чечек и как в глубокой апрельской темноте шумит Катунь…

Девочки на цыпочках ходили вокруг Марфы Петровны и разговоры свои вели только на ухо друг другу: Марфа Петровна устала, пускай отдохнет…

Тихо, одна за другой, бежали минуты. Хоть и молча сидит с ними Марфа Петровна и даже сидя спит, а все-таки так хорошо, что она пришла! Сразу как-то спокойнее стало в интернате, будто кто-то родной, напоминающий маму, присутствует здесь.

Чечек дописала последнюю строчку, положила перо и оглянулась. Несколько голосов зашелестело со всех сторон:

– Чечек, написала, да?

– Чечек, написала?

– Написала, – шепотом ответила Чечек.

Она сказала очень тихо, но Марфа Петровна сразу открыла глаза, будто только и ждала этого слова, чтобы проснуться.

– Вот как меня сон одолел, а? – сказала она, покачивая седеющей головой. – Ну-ну…

Чечек, блестя черными глазами, стояла перед ней:

– Марфа Петровна, а я написала!

– Хорошо, давай сюда тетрадь. – Марфа Петровна встала, спрятала под платок тетрадку и сказала: – Ну вот, а теперь, когда я отдохнула, скажу вам одну новость. Только сейчас вспомнила…

Девочки оживились:

– Какую? Какую новость?!

– А новость такая: Анатолий Яковлевич из Горно-Алтайска привез кроликов. Теперь у наших юннатов свои кролики будут.

Девочки переглянулись:

– Кролики? А какие? А сколько?

– А где они, у Анатоля Яковлича?

Они бросились одеваться, хватали шубы, платки.

– Марфа Петровна, а почему же вы нам раньше не сказали? – спросила Лида Королькова. – Мы бы уже давно сбегали посмотрели!..

– Да вот сама не знаю. Чего-то села и заснула, – ответила учительница. – Совсем старая, видно, становлюсь.

Тогда Чечек, вдруг что-то сообразив, подошла к Марфе Петровне и пытливо заглянула ей в глаза:

– Марфа Петровна, а вы правда спали?

– Ну, а как же? Спала, даже сны видела!..