Страница:

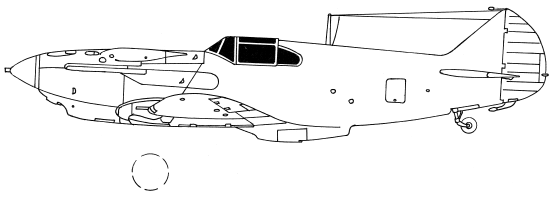

ИП-1

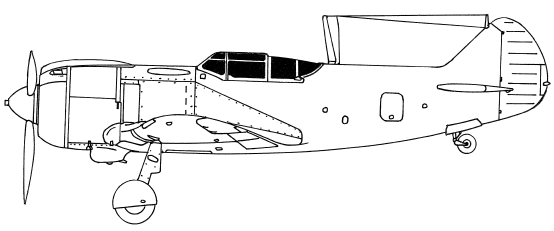

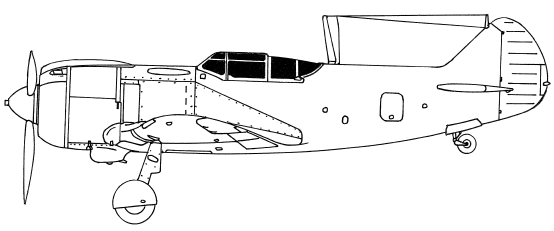

В 1934 г. под руководством Д.П. Григоровича был построен истребитель ИП-1 (истребитель пушечный), основу вооружения которого должны были составлять две динамореактивные пушки АПК-4 калибра 76 мм. Колесное шасси самолета зимой можно было заменить лыжным шасси.

Во время госиспытаний, проведенных в январе – марте 1935 г., самолет продемонстрировал высокие скоростные и маневренные качества. Однако осенью во время опытной эксплуатации был выявлен целый ряд дефектов, потребовавших дальнейшей доработки самолета. После устранения выявленных дефектов в 1936 г. ИП-1 запустили в серию. Но к тому времени изменилось отношение к динамореактивным пушкам, их начали заменять более скорострельными обычными авиационными пушками меньшего калибра. Кроме того, в процессе опытной эксплуатации выявилось, что на некоторых режимах самолет имеет тенденцию к сваливанию в плоский штопор. С учетом всех этих обстоятельств дальнейшие работы по пушечному истребителю прекратили. Всего в авиачасти поступило 90 машин ИП-1.

Характеристики ИП-1: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х М-25 мощностью 700 л. е., размах крыла – 10,97 м и его площадь – 19,98 м2, длина – 7,23 м, вес пустого – 1200 кг, взлетный вес – 1880 кг, максимальная скорость – 343 км/ч, дальность – 1000 км, скороподъемность – 574 м/мин, практический потолок – 7700 м, вооружение – 2 пушки АПК-4 калибра 76 мм и 1 пулемет ШКАС калибра 7,62 мм.

Во время госиспытаний, проведенных в январе – марте 1935 г., самолет продемонстрировал высокие скоростные и маневренные качества. Однако осенью во время опытной эксплуатации был выявлен целый ряд дефектов, потребовавших дальнейшей доработки самолета. После устранения выявленных дефектов в 1936 г. ИП-1 запустили в серию. Но к тому времени изменилось отношение к динамореактивным пушкам, их начали заменять более скорострельными обычными авиационными пушками меньшего калибра. Кроме того, в процессе опытной эксплуатации выявилось, что на некоторых режимах самолет имеет тенденцию к сваливанию в плоский штопор. С учетом всех этих обстоятельств дальнейшие работы по пушечному истребителю прекратили. Всего в авиачасти поступило 90 машин ИП-1.

Характеристики ИП-1: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х М-25 мощностью 700 л. е., размах крыла – 10,97 м и его площадь – 19,98 м2, длина – 7,23 м, вес пустого – 1200 кг, взлетный вес – 1880 кг, максимальная скорость – 343 км/ч, дальность – 1000 км, скороподъемность – 574 м/мин, практический потолок – 7700 м, вооружение – 2 пушки АПК-4 калибра 76 мм и 1 пулемет ШКАС калибра 7,62 мм.

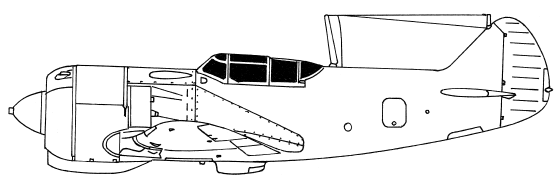

ИС

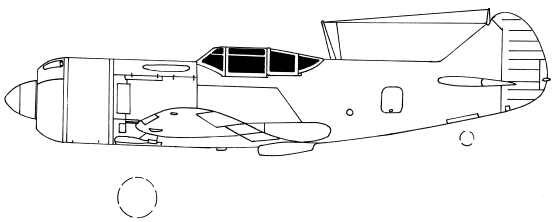

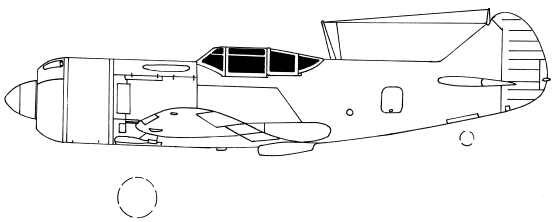

К концу 1938 г. под руководством Владимира Васильевича Шевченко и Василия Васильевича Никитина, работавшего ранее у Д.П. Григоровича и Н.Н. Поликарпова, был разработан проект первого в мире монобиплана ИС («Иосиф Сталин»), у которого после отрыва от земли можно было убрать не только шасси, но и нижнее крыло. При этом колеса убирались в боковые ниши фюзеляжа, куда специальным подъемным механизмом убиралась и корневая часть крыла, а концевая – вписывалась в выемку нижней части верхнего крыла. Этот самолет сочетал в себе все положительные черты бипланов (отличная маневренность и хорошие взлетно-посадочные характеристики) и монопланов (высокая полетная скорость).

Первый опытный образец монобиплана под обозначением ИС-1, оснащенный двигателем М-63, впервые поднялся в воздух 29 мая 1940 г., перед самым началом войны к испытаниям приступила вторая опытная машина ИС-2, на которой стоял более мощный двигатель М-88. До начала войны успели построить еще один опытный образец – ИС-4 с двигателем АМ-37. По сравнению с предшественниками ИС-4 был конструктивно доработан: форма фюзеляжа более обтекаемая, отличное сопряжение крыла с фюзеляжем, установка носового колеса, обтекаемый фонарь кабины и т. д. Машину включили в план опытного строительства на 1941 г., но в условиях военного времени из-за возникших трудностей (проблемы с доводкой двигателей, высокая сложность в производстве и относительная дороговизна машины) программа была свернута.

Характеристики ИС-2: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х М-88 мощностью 1100 л. е., размах верхнего крыла – 8,6 м и площадь крыльев – 20,83 м2, длина – 7,36 м, высота – 2,68 м, вес пустого – 1400 кг, взлетный вес – 2180 кг, максимальная скорость – 588 км/ч, дальность – 600 км, вооружение – 4 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм или 2 пулемета ВС калибра 12,7 мм и 2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм.

Первый опытный образец монобиплана под обозначением ИС-1, оснащенный двигателем М-63, впервые поднялся в воздух 29 мая 1940 г., перед самым началом войны к испытаниям приступила вторая опытная машина ИС-2, на которой стоял более мощный двигатель М-88. До начала войны успели построить еще один опытный образец – ИС-4 с двигателем АМ-37. По сравнению с предшественниками ИС-4 был конструктивно доработан: форма фюзеляжа более обтекаемая, отличное сопряжение крыла с фюзеляжем, установка носового колеса, обтекаемый фонарь кабины и т. д. Машину включили в план опытного строительства на 1941 г., но в условиях военного времени из-за возникших трудностей (проблемы с доводкой двигателей, высокая сложность в производстве и относительная дороговизна машины) программа была свернута.

Характеристики ИС-2: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х М-88 мощностью 1100 л. е., размах верхнего крыла – 8,6 м и площадь крыльев – 20,83 м2, длина – 7,36 м, высота – 2,68 м, вес пустого – 1400 кг, взлетный вес – 2180 кг, максимальная скорость – 588 км/ч, дальность – 600 км, вооружение – 4 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм или 2 пулемета ВС калибра 12,7 мм и 2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм.

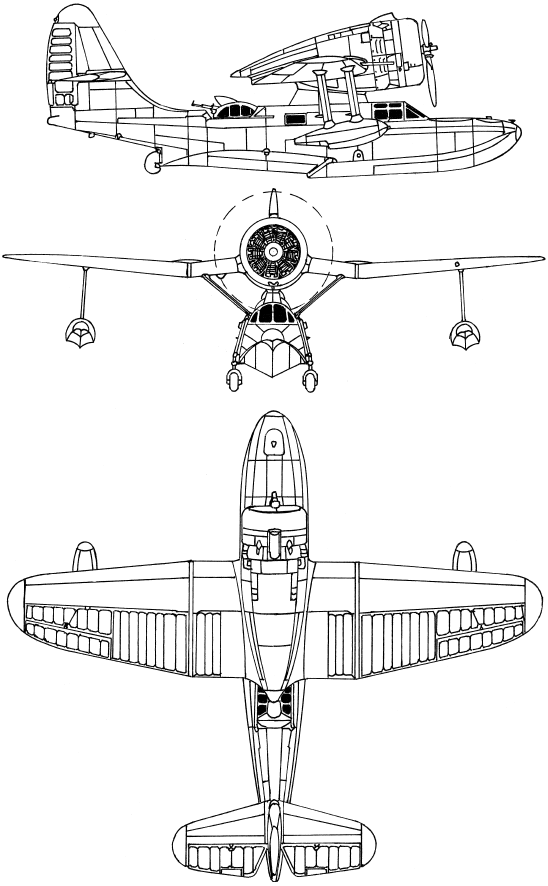

ИТП

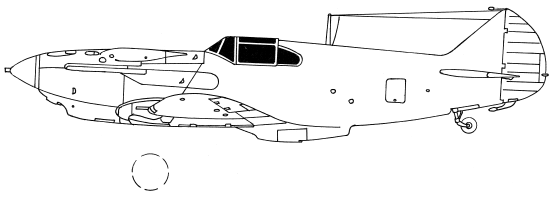

В ноябре 1940 г. под руководством Н.Н. Поликарпова началась разработка проекта тяжелого пушечного истребителя ИТП, основным назначением которого было уничтожение бомбардировщиков противника и поражение наземных целей. Предполагалось вооружить истребитель одной пушкой калибра 37 мм и двумя пушками калибра 20 мм, а в качестве силовой установки использовать двигатель АМ-37П или М-105П. В январе 1941 г. был рекомендован к постройке опытный образец самолета с двигателем АМ-37П.

В октябре 1941 г. был построен первый опытный образец истребителя ИТП (М-1), который вместо недоработанного АМ-37П оснастили двигателем М-107П мощностью 1400 л. с. Летные испытания машины проводились в эвакуации, в Новосибирске, первый полет состоялся 23 февраля 1942 г., в дальнейших испытаниях наблюдались многочисленные отказы двигателя. Затем машину вернули в Москву, где на нее поставили новый двигатель М-107ПА мощностью 1650 л. е., а 37-мм пушку заменили более легкой 20-мм пушкой. В декабре того же года была готова вторая опытная машина ИТП (М-2) с более мощным двигателем АМ-39А, которая 23 ноября 1943 г. впервые поднялась в воздух. Испытания ИТП были прекращены летом 1944 г. после смерти Н.Н. Поликарпова. Руководство авиапромышленности посчитало, что к тому времени уже выпускались серийные самолеты других типов с подобными летными характеристиками, поэтому ИТП в серию не пошел.

Характеристики ИТП: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х АМ-39А мощностью 1800 л. е., размах крыла – 10,0 м и его площадь – 16,5 м2, длина – 9,2 м, высота – 2,65 м, вес пустого – 2910 кг, взлетный вес – 3570 кг, максимальная скорость – 655 км/ч, дальность – 980 км, скороподъемность – 835 м/мин, практический потолок – 11 500 м, вооружение – 1 пушка Ш-37 калибра 37 мм и 2 пушки ШВАК калибра 20 мм или 3 пушки ШВАК калибра 20 мм, 400 кг бомб или 8 РС-82.

В октябре 1941 г. был построен первый опытный образец истребителя ИТП (М-1), который вместо недоработанного АМ-37П оснастили двигателем М-107П мощностью 1400 л. с. Летные испытания машины проводились в эвакуации, в Новосибирске, первый полет состоялся 23 февраля 1942 г., в дальнейших испытаниях наблюдались многочисленные отказы двигателя. Затем машину вернули в Москву, где на нее поставили новый двигатель М-107ПА мощностью 1650 л. е., а 37-мм пушку заменили более легкой 20-мм пушкой. В декабре того же года была готова вторая опытная машина ИТП (М-2) с более мощным двигателем АМ-39А, которая 23 ноября 1943 г. впервые поднялась в воздух. Испытания ИТП были прекращены летом 1944 г. после смерти Н.Н. Поликарпова. Руководство авиапромышленности посчитало, что к тому времени уже выпускались серийные самолеты других типов с подобными летными характеристиками, поэтому ИТП в серию не пошел.

Характеристики ИТП: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х АМ-39А мощностью 1800 л. е., размах крыла – 10,0 м и его площадь – 16,5 м2, длина – 9,2 м, высота – 2,65 м, вес пустого – 2910 кг, взлетный вес – 3570 кг, максимальная скорость – 655 км/ч, дальность – 980 км, скороподъемность – 835 м/мин, практический потолок – 11 500 м, вооружение – 1 пушка Ш-37 калибра 37 мм и 2 пушки ШВАК калибра 20 мм или 3 пушки ШВАК калибра 20 мм, 400 кг бомб или 8 РС-82.

К-13

В 1933 г. ОКБ Константина Алексеевича Калинина, известное своими самолетами К-4, К-7, К-9, К-10, К-12 и др., получило техническое задание на разработку дальнего бомбардировщика, способного нести 1000 кг бомб на расстояние до 5000 км со скоростью 350 км/ч. По такому же техническому заданию ОКБ А.Н. Туполева и ОКБ С.В. Ильюшина вели разработки соответственно АНТ-37 (ДБ-2) и ЦКБ-30 (ДБ-3).

Самолет К-13 имел бипланное горизонтальное и разнесенное вертикальное хвостовое оперение, он оснащался двумя двигателями М-34 мощностью по 750 л. с. Экипаж бомбардировщика состоял из трех человек: пилота, штурмана-стрелка и заднего стрелка.

Параллельно в ОКБ разрабатывался и пассажирский вариант самолета под обозначением К-14. Экипаж состоял из двух человек, число пассажиров – 12. Согласно расчетам машина должна была развивать скорость до 429 км/ч, при этом посадочная скорость составляла всего 84,5 км/ч. В декабре 1934 г. проект был представлен в Центральное жюри всесоюзного конкурса на скоростной пассажирский самолет.

Опытный образец бомбардировщика К-13 был построен в 1936 г. и проходил летные испытания. Однако вопреки ожиданиям характеристики К-13 оказались ниже, чем у ДБ-3. На основе К-13 в том же году был разработан поплавковый бомбардировщик К-13П с двумя двигателями М-85 мощностью по 825 л. с. Оборонительное вооружение состояло из двух пулеметов ШКАС, в качестве боевой нагрузки мог нести в фюзеляже до 1500 кг бомб, а на подвесках торпеды и мины. Экипаж гидросамолета состоял из трех человек, предполагалось закончить опытный образец к концу 1936 г., а в начале 1937 г. запустить в серийное производство. Но этим планам не суждено было сбыться, потому что К.А. Калинина репрессировали на основании ложного обвинения и расстреляли в 1938 г.

Характеристики К-13: экипаж – 3 человека, силовая установка – 2 х М-34 мощностью по 750 л. е., размах крыла – 23,0 м и его площадь – 78,7 м2, длина – 13,4 м, вес пустого – 4700 кг, взлетный вес – 7600 кг, максимальная скорость – 407 км/ч, дальность – 1500 км, практический потолок – 9000 м, вооружение – 3 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм и 1000 кг бомб.

Самолет К-13 имел бипланное горизонтальное и разнесенное вертикальное хвостовое оперение, он оснащался двумя двигателями М-34 мощностью по 750 л. с. Экипаж бомбардировщика состоял из трех человек: пилота, штурмана-стрелка и заднего стрелка.

Параллельно в ОКБ разрабатывался и пассажирский вариант самолета под обозначением К-14. Экипаж состоял из двух человек, число пассажиров – 12. Согласно расчетам машина должна была развивать скорость до 429 км/ч, при этом посадочная скорость составляла всего 84,5 км/ч. В декабре 1934 г. проект был представлен в Центральное жюри всесоюзного конкурса на скоростной пассажирский самолет.

Опытный образец бомбардировщика К-13 был построен в 1936 г. и проходил летные испытания. Однако вопреки ожиданиям характеристики К-13 оказались ниже, чем у ДБ-3. На основе К-13 в том же году был разработан поплавковый бомбардировщик К-13П с двумя двигателями М-85 мощностью по 825 л. с. Оборонительное вооружение состояло из двух пулеметов ШКАС, в качестве боевой нагрузки мог нести в фюзеляже до 1500 кг бомб, а на подвесках торпеды и мины. Экипаж гидросамолета состоял из трех человек, предполагалось закончить опытный образец к концу 1936 г., а в начале 1937 г. запустить в серийное производство. Но этим планам не суждено было сбыться, потому что К.А. Калинина репрессировали на основании ложного обвинения и расстреляли в 1938 г.

Характеристики К-13: экипаж – 3 человека, силовая установка – 2 х М-34 мощностью по 750 л. е., размах крыла – 23,0 м и его площадь – 78,7 м2, длина – 13,4 м, вес пустого – 4700 кг, взлетный вес – 7600 кг, максимальная скорость – 407 км/ч, дальность – 1500 км, практический потолок – 9000 м, вооружение – 3 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм и 1000 кг бомб.

К-37 (Гу-37)

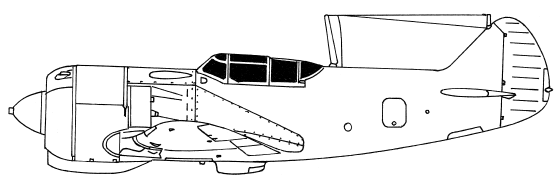

Пушечный истребитель К-37 (Гу-37) представлял собой доработку под руководством М.И. Гудкова серийного истребителя ЛаГГ-3 с двигателем М-105П, вооружение самолета состояло из 37-мм пушки и двух пулеметов БС. Первый самолет К-37 спешно прошел госиспытания к июню 1941 г., к концу того же года выпустили опытную партию из 20 самолетов с пушками Ш-37, эти машины принимали участие в боевых действиях.

М.И. Гудковым были представлены еще два проекта в развитие К-37. Первый из них представлял собой истребитель-перехватчик активного воздушного боя, вооруженный пушкой Ш-37, двумя пушками ШВАК и двумя пулеметами ШКАС. Ожидаемая максимальная скорость полета на высоте 5000 м – 600 км/ч.

Второй из них был проект пикирующего истребителя танков ПИТ, вооруженный пушкой Ш-37, двумя пулеметами ШКАС и двумя бомбами весом по 50 кг. Для снижения скорости пикирования самолет оборудовался тормозными щитками. Максимальная расчетная скорость полета с бомбами – 525 км/ч, допускалось пикирование под углами до 75°. Однако ни один из этих проектов реализован не был.

Характеристики К-37: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х М-105П мощностью 1180 л. е., размах крыла – 9,8 м и его площадь – 17,62 м2, длина – 8,81 м, высота – 4,4 м, вес пустого – 2860 кг, взлетный вес – 3240 кг, максимальная скорость – 548 км/ч, дальность – 550 км, практический потолок – 8900 м, вооружение – 1 пушка Ш-37 калибра 37 мм и 2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм.

М.И. Гудковым были представлены еще два проекта в развитие К-37. Первый из них представлял собой истребитель-перехватчик активного воздушного боя, вооруженный пушкой Ш-37, двумя пушками ШВАК и двумя пулеметами ШКАС. Ожидаемая максимальная скорость полета на высоте 5000 м – 600 км/ч.

Второй из них был проект пикирующего истребителя танков ПИТ, вооруженный пушкой Ш-37, двумя пулеметами ШКАС и двумя бомбами весом по 50 кг. Для снижения скорости пикирования самолет оборудовался тормозными щитками. Максимальная расчетная скорость полета с бомбами – 525 км/ч, допускалось пикирование под углами до 75°. Однако ни один из этих проектов реализован не был.

Характеристики К-37: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х М-105П мощностью 1180 л. е., размах крыла – 9,8 м и его площадь – 17,62 м2, длина – 8,81 м, высота – 4,4 м, вес пустого – 2860 кг, взлетный вес – 3240 кг, максимальная скорость – 548 км/ч, дальность – 550 км, практический потолок – 8900 м, вооружение – 1 пушка Ш-37 калибра 37 мм и 2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм.

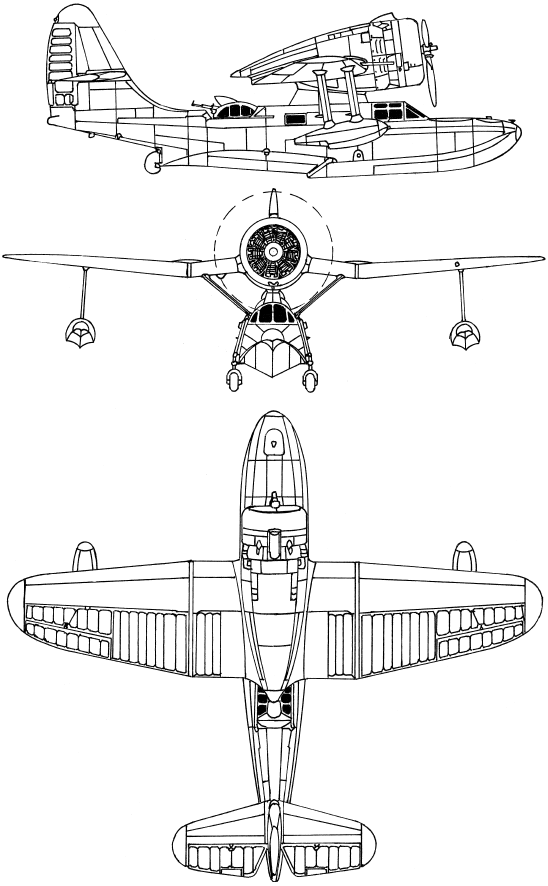

КОР-1

Корабельный разведчик-биплан КОР-1 однопоплавковой конструкции разрабатывался в 1934 г. под руководством Георгия Михайловича Бериева, ранее работавшего в бригаде морского отдела ЦКБ И.В. Четверикова, а с 1934 г. главного конструктора ОКБ морского самолетостроения. КОР-1 предназначался для базирования на борту корабля, взлет осуществлял с катапульты, а после выполнения задачи совершал посадку на воду, после чего поднимался на борт. Для удобства хранения самолета на корабле коробка крыльев складывалась назад. Первый полет опытной машины состоялся 4 сентября 1936 г. Небольшая серия разведчиков КОР-1 (Бе-2) была принята перед войной на вооружение морской авиации.

Характеристики КОР-1: экипаж – 2 человека, силовая установка – 1 х М-25А мощностью 715 л. е., размах крыльев – 11,0 м и их площадь – 29,32 м2, длина – 8,67 м, высота – 3,2 м, вес пустого – 1800 кг, взлетный вес – 2486 кг, максимальная скорость – 277 км/ч, дальность – 1000 км, скороподъемность – 250 м/мин, практический потолок – 6600 м, вооружение – 3 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм и 200 кг бомб.

Характеристики КОР-1: экипаж – 2 человека, силовая установка – 1 х М-25А мощностью 715 л. е., размах крыльев – 11,0 м и их площадь – 29,32 м2, длина – 8,67 м, высота – 3,2 м, вес пустого – 1800 кг, взлетный вес – 2486 кг, максимальная скорость – 277 км/ч, дальность – 1000 км, скороподъемность – 250 м/мин, практический потолок – 6600 м, вооружение – 3 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм и 200 кг бомб.

КОР-2/КОР-3

В 1939 г. под руководством Г.М. Бериева был разработан проект корабельного морского разведчика КОР-2 с двигателем М-62 для замены быстро устаревшего КОР-1. Опытный образец летающей лодки впервые взлетел 21 октября 1940 г., по результатам испытаний самолет был рекомендован в серию.

Серийный выпуск КОР-2 начался в марте 1941 г., в августе самолету присвоили обозначение Бе-4. Первые две серийные машины проходили испытания в 1942 г. в эвакуации. До конца войны построили около 50 КОР-2, в том числе с колесным и лыжным шасси и с ракетным вооружением, все они состояли на вооружении морской авиации.

Под обозначением КОР-3 в 1941 г. разрабатывался проект модифицированного варианта КОР-2, который имел одну 23-мм пушку, два 7,62-мм пулемета и мог брать на подвеске две 100-кг бомбы, однако проект не реализовывался.

Характеристики КОР-2: экипаж – 3 человека, силовая установка – 1 х М-62 мощностью 1000 л. е., размах крыла – 12,0 м и его площадь – 25,5 м2, длина – 10,5 м, высота – 4,05 м, вес пустого – 2055 кг, взлетный вес – 2760 кг, максимальная скорость – 358 км/ч, дальность – 1150 км, скороподъемность – 420 м/мин, практический потолок – 8100 м, вооружение – 2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм и 400 кг бомб.

КОР-2

Характеристики КОР-3: силовая установка – 1 х М-62Р мощностью 1200 л. е., размах крыла – 12,0 м и его площадь – 24,5 м2, длина – 10,5 м, максимальная скорость – 412 км/ч, дальность – 1070 км, практический потолок – 10 400 м, вооружение – 1 пушка ВЯ калибра 23 мм, 2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм и 200 кг бомб.

Серийный выпуск КОР-2 начался в марте 1941 г., в августе самолету присвоили обозначение Бе-4. Первые две серийные машины проходили испытания в 1942 г. в эвакуации. До конца войны построили около 50 КОР-2, в том числе с колесным и лыжным шасси и с ракетным вооружением, все они состояли на вооружении морской авиации.

Под обозначением КОР-3 в 1941 г. разрабатывался проект модифицированного варианта КОР-2, который имел одну 23-мм пушку, два 7,62-мм пулемета и мог брать на подвеске две 100-кг бомбы, однако проект не реализовывался.

Характеристики КОР-2: экипаж – 3 человека, силовая установка – 1 х М-62 мощностью 1000 л. е., размах крыла – 12,0 м и его площадь – 25,5 м2, длина – 10,5 м, высота – 4,05 м, вес пустого – 2055 кг, взлетный вес – 2760 кг, максимальная скорость – 358 км/ч, дальность – 1150 км, скороподъемность – 420 м/мин, практический потолок – 8100 м, вооружение – 2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм и 400 кг бомб.

КОР-2

Характеристики КОР-3: силовая установка – 1 х М-62Р мощностью 1200 л. е., размах крыла – 12,0 м и его площадь – 24,5 м2, длина – 10,5 м, максимальная скорость – 412 км/ч, дальность – 1070 км, практический потолок – 10 400 м, вооружение – 1 пушка ВЯ калибра 23 мм, 2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм и 200 кг бомб.

ЛаГГ-3

К весне 1940 г. под руководством Семена Алексеевича Лавочкина, Михаила Ивановича Гудкова и Владимира Петровича Горбунова был закончен проект истребителя И-301, особенностью которого была полностью деревянная конструкция. Опытный самолет под обозначением ЛаГГ-1 с двигателем М-105, вооруженный одной пушкой и двумя пулеметами, впервые взлетел 30 марта 1940 г. По результатам испытаний было принято решение организовать его серийное производство на трех заводах: М.И. Гудков возглавил производство в Москве, С.А Лавочкин – в Горьком, а В.П. Горбунов – в Тбилиси. Серийное производство началось в январе 1941 г., серийные машины имели обозначение ЛаГГ-3.

В первый период войны ЛаГГ-3 был одним из основных фронтовых истребителей. В процессе производства самолет постоянно совершенствовался, менялся состав его вооружения. Наиболее типичный для 1941 г. вариант истребителя имел одну пушку и три пулемета, кроме того, под крылом можно было подвесить 6–8 реактивных снарядов. Однако ЛаГГ-3 стал уступать по основным показателям появившимся на фронте новым немецким истребителям Bf-109E и Bf-109F. Поэтому производство ЛаГГ-3 постепенно сократили, оставив его производство на заводе в Тбилиси. Там под руководством В.П. Горбунова в 1942–1943 гг. ЛаГГ-3 модернизировали, установив на него более мощный двигатель М-105ПФ, облегчили конструкцию, сняли часть вооружения, уменьшили запас топлива и улучшили аэродинамику. В результате этой модернизации по основным летным данным ЛаГГ-3 практически сравнялся с Як-1 и успешно участвовал в боевых действиях.

Вот один из примеров. В конце июля 1942 г. старший сержант П.К. Бабайлов из 790-го истребительного авиационного полка (219-я смешанная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Южный фронт) на самолете ЛаГГ-3 вылетел на отражение налета на аэродром в районе города Грозного. В воздушном бою сбил истребитель противника Bf 109. Израсходовав все боеприпасы, воздушным винтом отрубил хвостовое оперение другого Bf 109, а свой поврежденный самолет посадил на аэродроме. За ночь техники восстановили поврежденный ЛаГГ-3 (был погнут винт и поврежден капот двигателя). На следующий день П.К. Бабайлов вновь участвовал на нем в воздушном бою и одержал свою третью победу.

ЛаГГ-3 3-й серии

21 ноября 1943 г. лейтенант П.К. Бабайлов, будучи уже командиром звена того же полка, в воздушном бою над Керченским полуостровом в районе села Султановка на истребителе ЛаГГ-3 ударом винта по килю таранил вражеский бомбардировщик Ju 88, а сам произвел посадку на поврежденном самолете.

Истребитель ЛаГГ-3 участвовал в боевых действиях на советско-германском фронте до конца войны, а в августе 1945 г. принял участие в боевых действиях против японцев. За время серийного производства построено 6528 экземпляров.

Характеристики ЛаГГ-3 (1943 г. вып.): экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х М-105ПФ мощностью 1210 л. е., размах крыла – 9,81 м и его площадь – 17,62 м2, длина – 8,81 м, высота – 2,4 м, вес пустого – 2620 кг, взлетный вес – 2990 кг, максимальная скорость – 592 км/ч, дальность – 650 км, скороподъемность – 892 м/мин, практический потолок – 9500 м, вооружение – 1 пушка ШВАК калибра 20 мм и 1 пулемет ШКАС калибра 7,62 мм.

Лa-5/Лa-7

В декабре 1941 г. под руководством С.А. Лавочкина, работавшего с 1939 г. главным конструктором, завершились работы по модификации серийного истребителя ЛаГГ-3 с установкой двигателя М-82 и более мощного вооружения. Модифицированный самолет под обозначением Ла-5 пошел в серию, и уже в сентябре 1942 г. истребительные полки, оснащенные машинами Ла-5, участвовали в сражении под Сталинградом. Опыт боевого применения показал, что Ла-5 обладает преимуществами перед немецкими самолетами Bf 109G и Fw 190А. Уникальный воздушный бой с участием Ла-5 произошел 6 июня 1943 г., когда старший лейтенант Александр Константинович Горовец из 88-го истребительного авиаполка атаковал большую группу немецких пикировщиков. А. К. Горовец на своем Ла-5 сбил 9 самолетов противника Ju 87 и заставил остальных отступить, сбросив бомбы мимо цели. Но когда его атаковали четыре Fw 190, у него уже закончились боеприпасы, и наш ас геройски погиб.

Ла-5ФН

Ла-5ФН

Ла-7

Ла-7

В процессе серийного производства самолет непрерывно модернизировался, уже в марте 1943 г. на вооружении стояла модификация Ла-5ФН с двигателем М-82ФН мощностью 1850 л. е., оснащенная в дополнение к двум пушкам четырьмя реактивными снарядами PC-82. Летом 1943 г. появилась двухместная учебно-тренировочная модификация Ла-5УТИ, разработанная на базе истребителя Ла-5Ф и предназначенная для подготовки летчиков к полетам на истребителях Ла-5. Всего было построено 10 000 самолетов Ла-5 в 4 модификациях.

В конце 1943 г. была выпущена новая модификация истребителя Ла-5ФН, получившая обозначение Ла-7. Улучшилась аэродинамика самолета, почти на 100 кг уменьшился общий вес конструкции, что позволило усилить вооружение самолета, установив третью пушку. Принятый к серийному производству Ла-7 в последний год войны стал одним из основных фронтовых истребителей и одним из лучших самолетов Второй мировой войны. Трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб, например, летая на самолетах Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7, одержал 62 победы, в том числе сбил немецкий реактивный истребитель Me 262. На Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7 летали такие асы, как Кирилл Алексеевич Евстигнеев (53 победы), Николай Михайлович Скоморохов (46 побед), Василий Александрович Зайцев (34 победы) и др.

Общее количество построенных за время войны истребителей Ла-5 и Ла-7 всех модификаций превысило 21 000 экземпляров. После окончания войны несколько самолетов Ла-5УТИ состояли на вооружении ВВС Чехословакии под обозначением CS-95.

Характеристики Ла-5: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х М-82 мощностью 1700 л. е., размах крыла – 9,8 м и его площадь – 17,37 м2, длина – 8,67 м, высота – 2,54 м, вес пустого – 2740 кг, взлетный вес – 3730 кг, максимальная скорость – 613 км/ч, дальность – 1000 км, скороподъемность – 950 м/мин, практический потолок – 10 650 м, вооружение – 2 пушки ШВАК калибра 20 мм и 200 кг бомб.

Характеристики Лa-7: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х М-82ФН мощностью 1850 л. е., размах крыла – 9,8 м и его площадь – 17,59 м2, длина – 8,67 м, высота – 2,54 м, вес пустого – 2638 кг, взлетный вес – 3280 кг, максимальная скорость – 680 км/ч, дальность – 990 км, скороподъемность – 1110 м/мин, практический потолок – 10 750 м, вооружение – 3 пушки Б-20 калибра 20 мм и 200 кг бомб.

В первый период войны ЛаГГ-3 был одним из основных фронтовых истребителей. В процессе производства самолет постоянно совершенствовался, менялся состав его вооружения. Наиболее типичный для 1941 г. вариант истребителя имел одну пушку и три пулемета, кроме того, под крылом можно было подвесить 6–8 реактивных снарядов. Однако ЛаГГ-3 стал уступать по основным показателям появившимся на фронте новым немецким истребителям Bf-109E и Bf-109F. Поэтому производство ЛаГГ-3 постепенно сократили, оставив его производство на заводе в Тбилиси. Там под руководством В.П. Горбунова в 1942–1943 гг. ЛаГГ-3 модернизировали, установив на него более мощный двигатель М-105ПФ, облегчили конструкцию, сняли часть вооружения, уменьшили запас топлива и улучшили аэродинамику. В результате этой модернизации по основным летным данным ЛаГГ-3 практически сравнялся с Як-1 и успешно участвовал в боевых действиях.

Вот один из примеров. В конце июля 1942 г. старший сержант П.К. Бабайлов из 790-го истребительного авиационного полка (219-я смешанная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Южный фронт) на самолете ЛаГГ-3 вылетел на отражение налета на аэродром в районе города Грозного. В воздушном бою сбил истребитель противника Bf 109. Израсходовав все боеприпасы, воздушным винтом отрубил хвостовое оперение другого Bf 109, а свой поврежденный самолет посадил на аэродроме. За ночь техники восстановили поврежденный ЛаГГ-3 (был погнут винт и поврежден капот двигателя). На следующий день П.К. Бабайлов вновь участвовал на нем в воздушном бою и одержал свою третью победу.

ЛаГГ-3 3-й серии

21 ноября 1943 г. лейтенант П.К. Бабайлов, будучи уже командиром звена того же полка, в воздушном бою над Керченским полуостровом в районе села Султановка на истребителе ЛаГГ-3 ударом винта по килю таранил вражеский бомбардировщик Ju 88, а сам произвел посадку на поврежденном самолете.

Истребитель ЛаГГ-3 участвовал в боевых действиях на советско-германском фронте до конца войны, а в августе 1945 г. принял участие в боевых действиях против японцев. За время серийного производства построено 6528 экземпляров.

Характеристики ЛаГГ-3 (1943 г. вып.): экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х М-105ПФ мощностью 1210 л. е., размах крыла – 9,81 м и его площадь – 17,62 м2, длина – 8,81 м, высота – 2,4 м, вес пустого – 2620 кг, взлетный вес – 2990 кг, максимальная скорость – 592 км/ч, дальность – 650 км, скороподъемность – 892 м/мин, практический потолок – 9500 м, вооружение – 1 пушка ШВАК калибра 20 мм и 1 пулемет ШКАС калибра 7,62 мм.

Лa-5/Лa-7

В декабре 1941 г. под руководством С.А. Лавочкина, работавшего с 1939 г. главным конструктором, завершились работы по модификации серийного истребителя ЛаГГ-3 с установкой двигателя М-82 и более мощного вооружения. Модифицированный самолет под обозначением Ла-5 пошел в серию, и уже в сентябре 1942 г. истребительные полки, оснащенные машинами Ла-5, участвовали в сражении под Сталинградом. Опыт боевого применения показал, что Ла-5 обладает преимуществами перед немецкими самолетами Bf 109G и Fw 190А. Уникальный воздушный бой с участием Ла-5 произошел 6 июня 1943 г., когда старший лейтенант Александр Константинович Горовец из 88-го истребительного авиаполка атаковал большую группу немецких пикировщиков. А. К. Горовец на своем Ла-5 сбил 9 самолетов противника Ju 87 и заставил остальных отступить, сбросив бомбы мимо цели. Но когда его атаковали четыре Fw 190, у него уже закончились боеприпасы, и наш ас геройски погиб.

В процессе серийного производства самолет непрерывно модернизировался, уже в марте 1943 г. на вооружении стояла модификация Ла-5ФН с двигателем М-82ФН мощностью 1850 л. е., оснащенная в дополнение к двум пушкам четырьмя реактивными снарядами PC-82. Летом 1943 г. появилась двухместная учебно-тренировочная модификация Ла-5УТИ, разработанная на базе истребителя Ла-5Ф и предназначенная для подготовки летчиков к полетам на истребителях Ла-5. Всего было построено 10 000 самолетов Ла-5 в 4 модификациях.

В конце 1943 г. была выпущена новая модификация истребителя Ла-5ФН, получившая обозначение Ла-7. Улучшилась аэродинамика самолета, почти на 100 кг уменьшился общий вес конструкции, что позволило усилить вооружение самолета, установив третью пушку. Принятый к серийному производству Ла-7 в последний год войны стал одним из основных фронтовых истребителей и одним из лучших самолетов Второй мировой войны. Трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб, например, летая на самолетах Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7, одержал 62 победы, в том числе сбил немецкий реактивный истребитель Me 262. На Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7 летали такие асы, как Кирилл Алексеевич Евстигнеев (53 победы), Николай Михайлович Скоморохов (46 побед), Василий Александрович Зайцев (34 победы) и др.

Общее количество построенных за время войны истребителей Ла-5 и Ла-7 всех модификаций превысило 21 000 экземпляров. После окончания войны несколько самолетов Ла-5УТИ состояли на вооружении ВВС Чехословакии под обозначением CS-95.

Характеристики Ла-5: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х М-82 мощностью 1700 л. е., размах крыла – 9,8 м и его площадь – 17,37 м2, длина – 8,67 м, высота – 2,54 м, вес пустого – 2740 кг, взлетный вес – 3730 кг, максимальная скорость – 613 км/ч, дальность – 1000 км, скороподъемность – 950 м/мин, практический потолок – 10 650 м, вооружение – 2 пушки ШВАК калибра 20 мм и 200 кг бомб.

Характеристики Лa-7: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х М-82ФН мощностью 1850 л. е., размах крыла – 9,8 м и его площадь – 17,59 м2, длина – 8,67 м, высота – 2,54 м, вес пустого – 2638 кг, взлетный вес – 3280 кг, максимальная скорость – 680 км/ч, дальность – 990 км, скороподъемность – 1110 м/мин, практический потолок – 10 750 м, вооружение – 3 пушки Б-20 калибра 20 мм и 200 кг бомб.

ЛЛ-143

В 1943 г. в ОКБ Г.М. Бериева началась разработка дальнего морского разведчика и бомбардировщика ЛЛ-143. Самолет имел двухкилевое оперение, крыло типа «чайка» и оснащался двумя двигателями АШ-72. Опытный образец построили к концу мая 1945 г., первый полет состоялся 6 сентября 1945 г., но к концу года испытания остановили. Развитием ЛЛ-143 с более мощными двигателями стал самолет Бе-6.

Характеристики ЛЛ-143: силовая установка – 2 х АШ-72 мощностью по 2250 л. е., размах крыла – 33,0 м и его площадь – 120,0 м2, длина – 23,0 м, высота – 7,5 м, вес пустого – 15 110 кг, взлетный вес – 21 300 кг, максимальная скорость – 371 км/ч, дальность – 5100 км, практический потолок – 6000 м, вооружение – 3 пушки Б-20 калибра 20 мм и 200 кг бомб.

Характеристики ЛЛ-143: силовая установка – 2 х АШ-72 мощностью по 2250 л. е., размах крыла – 33,0 м и его площадь – 120,0 м2, длина – 23,0 м, высота – 7,5 м, вес пустого – 15 110 кг, взлетный вес – 21 300 кг, максимальная скорость – 371 км/ч, дальность – 5100 км, практический потолок – 6000 м, вооружение – 3 пушки Б-20 калибра 20 мм и 200 кг бомб.

МБР-2

Морской ближний разведчик МБР-2 создавался бригадой морских самолетов ЦКБ ЦАГИ под руководством Г.М. Бериева. Машина представляла собой цельнодеревянную летающую лодку с одним двигателем М-17 (BMW VI), установленным над центропланом крыла. Первый полет опытного образца состоялся 3 мая 1932 г. По результатам испытаний самолет МБР-2 приняли к серийной постройке в 1933 г., и он начал поступать в части морской авиации, а с 1935 г. начался выпуск гражданского варианта машины под обозначением МП-1 (морской пассажирский).

В 1935 г. МБР-2 модернизировали, установив новый двигатель М-34Н, а также усилили оборонительное вооружение, модифицированный самолет получил обозначение МБР-2бис. Помимо боевых вариантов машины выпускались и гражданские варианты под обозначениями МП-1 («морской пассажирский») и МП-1бис с пассажирской кабиной на 6 человек. В мае 1937 г. летчица П.Д. Осипенко установила на МП-1бис три рекорда высоты с подъемом без груза и с грузом. Через год на МП-1бис женский экипаж в составе: П.Д. Осипенко, В.Ф. Ломако и М.М. Раскова – совершил рекордный беспосадочный перелет по маршруту Севастополь – Архангельск, преодолев расстояние 2416 км за 10 часов 33 минуты со средней скоростью 228 км/ч.

К началу войны на вооружении разведывательной авиации ВМФ находилось следующее количество гидросамолетов МБР-2: на Северном флоте – 54 экземпляра, на Балтийском флоте -151, на Черноморском флоте – 140, на Тихоокеанском флоте – 216. С первых же дней войны МБР-2 Балтийского, Северного и Черноморского флотов выполняли разведку, осуществляли бомбардировку боевых и транспортных кораблей противника, а также наносили удары по его сухопутным войскам в прибрежных районах. Обычно задания МБР-2 выполняли в ночное время. Всего за время серийного производства (1933–1942) было построено более 1300 самолетов МБР-2 различных модификаций.

Характеристики МБР-2бис: экипаж – 2 человека, силовая установка – 1 х М-34 мощностью 830 л. е., размах крыла – 19,0 м и его площадь – 55,0 м2, длина – 13,5 м, вес пустого – 2475 кг, взлетный вес – 4100 кг, максимальная скорость – 245 км/ч, дальность – 1200 км, скороподъемность – 245 м/мин, практический потолок – 7150 м, вооружение – 2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм и 500 кг бомб.

В 1935 г. МБР-2 модернизировали, установив новый двигатель М-34Н, а также усилили оборонительное вооружение, модифицированный самолет получил обозначение МБР-2бис. Помимо боевых вариантов машины выпускались и гражданские варианты под обозначениями МП-1 («морской пассажирский») и МП-1бис с пассажирской кабиной на 6 человек. В мае 1937 г. летчица П.Д. Осипенко установила на МП-1бис три рекорда высоты с подъемом без груза и с грузом. Через год на МП-1бис женский экипаж в составе: П.Д. Осипенко, В.Ф. Ломако и М.М. Раскова – совершил рекордный беспосадочный перелет по маршруту Севастополь – Архангельск, преодолев расстояние 2416 км за 10 часов 33 минуты со средней скоростью 228 км/ч.

К началу войны на вооружении разведывательной авиации ВМФ находилось следующее количество гидросамолетов МБР-2: на Северном флоте – 54 экземпляра, на Балтийском флоте -151, на Черноморском флоте – 140, на Тихоокеанском флоте – 216. С первых же дней войны МБР-2 Балтийского, Северного и Черноморского флотов выполняли разведку, осуществляли бомбардировку боевых и транспортных кораблей противника, а также наносили удары по его сухопутным войскам в прибрежных районах. Обычно задания МБР-2 выполняли в ночное время. Всего за время серийного производства (1933–1942) было построено более 1300 самолетов МБР-2 различных модификаций.

Характеристики МБР-2бис: экипаж – 2 человека, силовая установка – 1 х М-34 мощностью 830 л. е., размах крыла – 19,0 м и его площадь – 55,0 м2, длина – 13,5 м, вес пустого – 2475 кг, взлетный вес – 4100 кг, максимальная скорость – 245 км/ч, дальность – 1200 км, скороподъемность – 245 м/мин, практический потолок – 7150 м, вооружение – 2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм и 500 кг бомб.

МБР-5

В 1934 г. под руководством П.Д. Самсонова был разработан проект самолета-амфибии МБР-5. По сравнению с МБР-2 новый самолет имел более совершенные аэродинамические формы и убиравшееся в корпус лодки шасси.

Первый полет опытной машины состоялся 3 октября 1935 г., испытания продолжались до конца года, после чего самолет дорабатывали. Во время перелета 2 октября 1937 г. из Таганрога в Севастополь на госиспытания при взлете самолет затонул, но экипаж не пострадал. Самолет подняли и восстановили, но ВМФ от дальнейших испытаний отказался.

Характеристики МБР-5: экипаж – 4 человека, силовая установка – 1 х М-25В мощностью 775 л. е., размах крыла – 15,5 м и его площадь 32,5 м2, длина – 11,2 м, высота – 4,86 м, вес пустого – 2060 кг, взлетный вес – 3260 кг, максимальная скорость – 277 км/ч, дальность – 1400 км, практический потолок – 7400 м, вооружение – 2 пулемета ДА-2 калибра 7,62 мм и 500 кг бомб.

Первый полет опытной машины состоялся 3 октября 1935 г., испытания продолжались до конца года, после чего самолет дорабатывали. Во время перелета 2 октября 1937 г. из Таганрога в Севастополь на госиспытания при взлете самолет затонул, но экипаж не пострадал. Самолет подняли и восстановили, но ВМФ от дальнейших испытаний отказался.

Характеристики МБР-5: экипаж – 4 человека, силовая установка – 1 х М-25В мощностью 775 л. е., размах крыла – 15,5 м и его площадь 32,5 м2, длина – 11,2 м, высота – 4,86 м, вес пустого – 2060 кг, взлетный вес – 3260 кг, максимальная скорость – 277 км/ч, дальность – 1400 км, практический потолок – 7400 м, вооружение – 2 пулемета ДА-2 калибра 7,62 мм и 500 кг бомб.

МБР-7

В 1938 г. ОКБ Г.М. Бериева приступило к разработке летающей лодки МБР-7 (МС-8), которая бы превосходила по своим летно-техническим характеристикам летающую лодку МБР-2. На испытаниях опытный образец самолета показал хорошие летные данные, но в серию его не рекомендовали. Главной причиной явилось то, что ОКБ Г.М. Бериева в это время было загружено работами по внедрению лицензионного самолета PBY 1, а также занималось доводками и доработками самолетов КОР-1 и МБР-2. МБР-7 так и остался в единственном экземпляре.

Характеристики МБР-7: силовая установка – 1 х М-103 мощностью 960 л. е., размах крыла – 13,0 м и его площадь 26,0 м2, длина – 10,6 м, вес пустого – 2418 кг, взлетный вес – 3600 кг, максимальная скорость – 376 км/ч, дальность – 1215 км, практический потолок – 8500 м, вооружение – 2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм и 500 кг бомб.

Характеристики МБР-7: силовая установка – 1 х М-103 мощностью 960 л. е., размах крыла – 13,0 м и его площадь 26,0 м2, длина – 10,6 м, вес пустого – 2418 кг, взлетный вес – 3600 кг, максимальная скорость – 376 км/ч, дальность – 1215 км, практический потолок – 8500 м, вооружение – 2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм и 500 кг бомб.

МДР-2 (АНТ-8)

В 1930 г. в ЦАГИ под руководством А.Н. Туполева разрабатывался гидросамолет АНТ-8. А.Н. Туполев, проработавший в ЦАГИ с 1918 по 1936 г., в 1936 г. был назначен первым заместителем начальника и главным инженером ГУАП Наркомтяжпрома, одновременно работая главным конструктором ОКБ, выделившегося из ЦАГИ. Был необоснованно репрессирован и в 1937–1941 гг., находясь в заключении, работал в ЦКБ-29 НКВД.

Законченный в декабре 1930 г. гидросамолет АНТ-8 оснащался двумя двигателями, приводившими во вращение толкающие винты. Опытный образец самолета под обозначением МДР-2 (морской дальний разведчик) впервые взлетел 30 января 1931 г. Государственные испытания проходили с 15 февраля по 20 марта в Севастополе. Параллельно разрабатывался гражданский вариант летающей лодки для Севера, но дальнейшего продолжения работа по МДР-2 не получила.

Характеристики МДР-2 (АНТ-8): экипаж – 5 человек, силовая установка – 2 x BMW-VI мощностью по 680 л. е., размах крыла – 23,7 м и его площадь 84,0 м2, длина – 17,0 м, вес пустого – 4560 кг, взлетный вес – 6665 кг, максимальная скорость – 202 км/ч, дальность – 695 км, практический потолок – 3580 м, вооружение – 2 пулемета ДА калибра 7,62 мм и 900 кг бомб.

Законченный в декабре 1930 г. гидросамолет АНТ-8 оснащался двумя двигателями, приводившими во вращение толкающие винты. Опытный образец самолета под обозначением МДР-2 (морской дальний разведчик) впервые взлетел 30 января 1931 г. Государственные испытания проходили с 15 февраля по 20 марта в Севастополе. Параллельно разрабатывался гражданский вариант летающей лодки для Севера, но дальнейшего продолжения работа по МДР-2 не получила.

Характеристики МДР-2 (АНТ-8): экипаж – 5 человек, силовая установка – 2 x BMW-VI мощностью по 680 л. е., размах крыла – 23,7 м и его площадь 84,0 м2, длина – 17,0 м, вес пустого – 4560 кг, взлетный вес – 6665 кг, максимальная скорость – 202 км/ч, дальность – 695 км, практический потолок – 3580 м, вооружение – 2 пулемета ДА калибра 7,62 мм и 900 кг бомб.

МДР-4/МТБ-1 (АНТ-27)

Весной 1930 г. под руководством Игоря Вячеславовича Четверикова, начавшего свою трудовую деятельность в 1928 г. в ОКБ Д.П. Григоровича и ставшего впоследствии автором многих проектов морских самолетов, приступили к разработке морского дальнего разведчика МДР-3, оснащенного четырьмя двигателями BMW VI, размещенными тандемно в двух установках над крылом. Опытный образец самолета был готов в декабре 1931 г., а 15 января 1932 г. машина впервые поднялась в воздух. Экипаж МДР-3 состоял из 7 человек, вооружение состояло из четырех установок со спаренными пулеметами и двух 250-кг бомб на наружной подвеске. Во время испытаний выяснилось, что самолет, наряду с такими положительными характеристиками, как большая дальность и большая продолжительность полета, имеет малую скорость, низкую скороподъемность и небольшой практический потолок. Поэтому было принято решение доработать самолет МДР-3, модернизацией с февраля 1933 г. занималась бригада И.И. Погосского в КБ А.Н. Туполева.

Доработка фактически превратилась в создание нового самолета МДР-4 (АНТ-27), от предшественника сохранили только корпус. Переделали крыло, вместо двухбалочной хвостовой части поставили стабилизатор с одиночным килем, самолет оснастили тремя двигателями М-34РН. Два внешних двигателя приводили во вращение тянущие винты, центральный двигатель – толкающий винт. Машина разрабатывалась в трех вариантах: дальний разведчик (экипаж 5 человек), тяжелый бомбардировщик (экипаж 7 человек) и пассажирский самолет на 14 мест. Опытный образец МДР-4 был построен к концу 1933 г., затем машину отправили в Таганрог. Первый полет состоялся в марте 1934 г., но во время одного из испытательных полетов 15 апреля самолет потерпел аварию при взлете. Машина, оторвавшаяся от волны, задела следующую волну, от удара сломались распорки пилона центрального двигателя, и двигатель упал в кабину экипажа. Все члены экипажа, в том числе и находившийся в кабине ведущий конструктор самолета И.И. Погосский, погибли.

Доработка фактически превратилась в создание нового самолета МДР-4 (АНТ-27), от предшественника сохранили только корпус. Переделали крыло, вместо двухбалочной хвостовой части поставили стабилизатор с одиночным килем, самолет оснастили тремя двигателями М-34РН. Два внешних двигателя приводили во вращение тянущие винты, центральный двигатель – толкающий винт. Машина разрабатывалась в трех вариантах: дальний разведчик (экипаж 5 человек), тяжелый бомбардировщик (экипаж 7 человек) и пассажирский самолет на 14 мест. Опытный образец МДР-4 был построен к концу 1933 г., затем машину отправили в Таганрог. Первый полет состоялся в марте 1934 г., но во время одного из испытательных полетов 15 апреля самолет потерпел аварию при взлете. Машина, оторвавшаяся от волны, задела следующую волну, от удара сломались распорки пилона центрального двигателя, и двигатель упал в кабину экипажа. Все члены экипажа, в том числе и находившийся в кабине ведущий конструктор самолета И.И. Погосский, погибли.