Страница:

Летом голавля на кузнечика в Сакмаре можно было поймать почти везде, но чаще он становился трофеями рыболовов в омутах у поваленных во время весенних паводков деревьев и у перекатов с нависшими над водой зарослями прибрежного тальника. Особенно запомнилась мне одна из летних рыбалок, на которой мой дед давал мне первые уроки в ловле этой рыбы. Совершив полуторачасовой переход, мы оказались у одного из прогалов пойменного леса Сакмары. Лесов в Оренбуржье мало, и они в основном расположены по берегам рек. Такие леса при небольшой холмистости местности красиво вписываются в степной пейзаж края, придавая ему, несомненно, немалую привлекательность.

Пойменный лес в месте, куда мы пришли, как бы расступился, оставляя проход к реке. Похоже было, что когда-то здесь была дорога к броду или переправе через реку. С этого места хорошо просматривался плес реки до переката, за которым следовал ее поворот. К воде спускалась узкая тропинка, затем она разветвлялась влево и вправо, петляя по берегу у спиленных остатков поваленных деревьев. По всей видимости, эти тропы были проделаны «голавлятниками», которые, охотясь за рыбой, передвигались по берегу омута от одного переката к другому.

Для стоянки мы выбрали тенистое место под большим, заметно наклонившимся к воде тополем, почти в центре омута.

– Вот здесь и будем ловить рыбу, – сказал дед, развязывая связку длинных цельных удилищ.

– И какую ловить будем рыбу? – поинтересовался я.

– Здесь можно ловить практически всю рыбу, которая есть в реке, но больше всего здесь голавля, его мы и будем ловить. Я буду тебе рассказывать и показывать, как это надо делать. Но пока мы здесь поставим пару донок, а сами пойдем ловить голавлей вниз по течению к перекату. Рыба всегда стоит головой к течению – так ей легче схватить плывущий в воде корм. При возникновении какой-либо опасности, в том числе и при приближении к месту ее стоянки рыболова, рыба уходит вверх по течению на участки, которые уже проверены рыболовами. Так мы будем проделывать свое движение к другому месту, ниже по течению, где рыба продолжает еще находиться. Перемещаться надо осторожно, без шума, не поднимая удилища вверх. Голавль – рыба весьма осторожная и очень зоркая, и к ней непросто близко подобраться.

Затем дед выбрал из связки удилищ две удочки длиной около 4,5 метра, и начал их приводить в рабочее состояние, то есть разматывать с мотовильц лески, закреплять их к вершинкам удилищ и насаживать на крючки червей. В то время очень многие рыболовы в основном пользовались самодельными цельными удилищами. Берез в нашем крае очень мало, и рыболовы делали удилища из наиболее подходящих для этого пород деревьев. Ценились черемуховые удилища. По своим качественным характеристикам (гибкость, прочность, очень незначительная остаточная деформация) они заметно превосходили удилища из многих других пород деревьев. Однако выбрать подходящую для удилища черемуховую ветвь или достаточно длинную молодую поросль этого дерева было делом далеко не простым. Только после выполнения целого комплекса подготовительных работ черемуховые заготовки превращались в удилища. В настоящее время писать об этом не имеет уже какого-то особого смысла – даже в весьма отдаленных местах появились современные пластиковые удилища. Однако в то время черемуховые удилища имели определенную популярность, особенно ценились удилища с тонкой, достаточно прочной и гибкой вершинкой. Делали черемуховые удилища и составными, состоящими из двух или трех колен. У деда было одно такое удилище, длиной около шести метров, которое использовалось только для ловли голавлей.

Синтетические лески, их тогда называли жилками, начали только появляться. Конечно, они по своей прочности заметно уступали современным лескам, да и толщина их была не менее 0,30 миллиметра в диаметре. В провинциях эти лески, как и катушки, были большим дефицитом и стоили довольно дорого. Многие рыболовы пользовались лесками из крученых шелковых и хлопчатобумажных нитей, были и рыболовы, которые еще делали сами лески из конского волоса. Вне всякого сомнения, для рыбы синтетические лески по своей заметности в воде просто были несравнимы с шелковыми и хлопчатобумажными. Рыба на снасть, оборудованную такой леской, на худой конец поводком, ловилась гораздо лучше.

Наряду с донками-закидушками с глухими и достаточно тяжелыми грузилами дед, как я уже упомянул, часто в качестве донок использовал цельные черемуховые удилища с леской длиной 5–6 метров, которая оснащалась скользящим грузилом с одним или двумя поводками. Эти удочки можно сравнить с современными фидерными снастями. Сигнализатором поклевки в такой донке служил гибкий верхний конец удилища, который достаточно хорошо реагировал на поклевку рыбы.

Поставив донки, дед приступил к подготовке для ловли длинного голавлиного удилища. Жилковая леска этой удочки почти в полтора раза превосходила длину удилища. Спуск (расстояние от крючка до поплавка) был около 0,5 метра, на леске чуть выше колечка крючка № 8 крепилось незначительное по величине и весу грузило в виде навитой на леску тонкой полоски свинца. Дед пояснил, что это заставляет крючок с насадкой на течении более быстро погружаться в воду, что способствует увеличению количества поклевок.

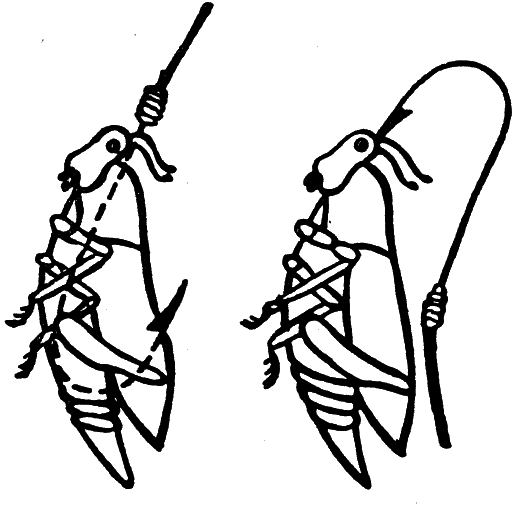

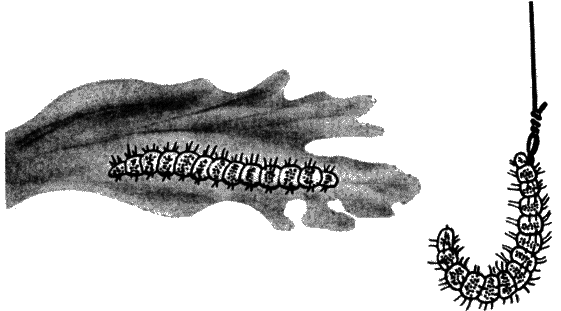

И вот наконец долгожданный мною момент ловли голавля наступил. Подойдя к довольно большому поваленному дереву, дед насадил на крючок крупного кузнечика и ловко забросил приманку к дальним ветвям поваленного дерева. Рис. 2. В этом месте течение было довольно заметным, и поплавок, приводнившись, начал сразу заметно перемещаться по поверхности воды. Вскоре была выбрана вся слабина лески, дед, вытащив приманку, сделал второй заброс, несколько ближе к берегу, но и он не принес поклевку. И только на четвертом, довольно дальнем забросе приманки, поплавок, приводнившись, тут же исчез в воде. Подсечка, я вижу, как уже пружинит гибкий хлыстик удилища, сдерживая рывки попавшейся рыбы. Голавль весом граммов на 300.

Рис. 2. Насаживание кузнечика

Рис. 2. Насаживание кузнечика

Далее рыба клевала почти у каждой коряги или поваленного дерева, но брал в основном небольшой голавль, весом 100–200 г. При приближении к перекату стали попадаться голавли покрупнее. Перед самым перекатом в воде лежал большой тополь с зеленой листвой, очевидно, поваленный этой весной. Течение здесь было довольно заметным, но у ветвей дерева оно несколько замедлялось, а чуть подальше от дерева на поверхности уже были видны завихрения воды.

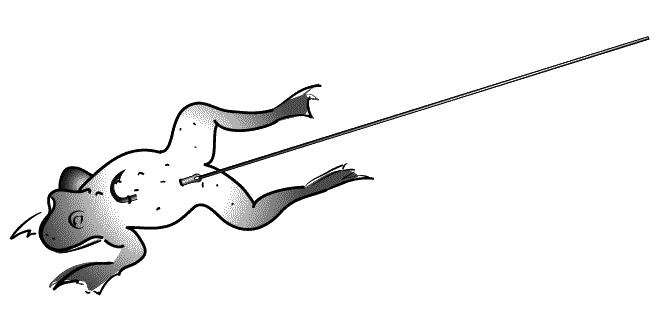

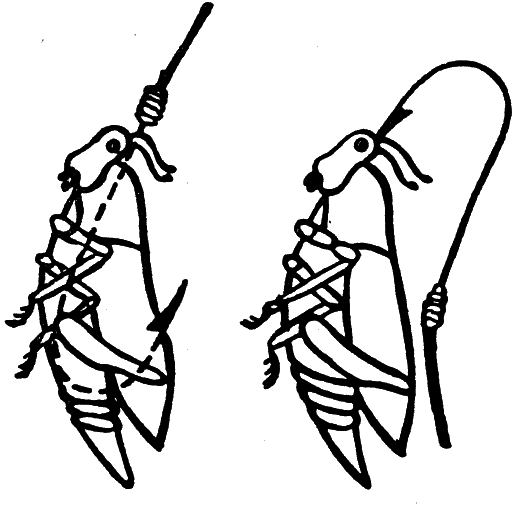

– Мимо таких мест нельзя проходить – здесь наверняка должна быть более крупная рыба, и забросы здесь надо делать как можно дальше, к дальним ветвям поваленного дерева. Тут надо уже иметь длинное удилище, да и леска должна быть удлинена. Послать приманку в намеченное место удочкой, у которой леска в полтора раза длиннее удилища, непросто, нужна тренировка, и это в недалеком будущем тебе уже может пригодиться, – сказал дед, доставая из мешочка небольшого лягушонка.

Насадив лягушонка на крючок удочки, дед сделал дальний заброс на сильную струю течения. Рис. 3. Затем он стал подтягивать приманку в струю более спокойного течения. Через несколько секунд поплавок скрылся в воду, но дед не стал делать подсечку сразу, а выполнил ее только спустя некоторое время – 3–4 секунды. По изгибу удилища я понял, что попался довольно крупный голавль. Умело, парируя рывки рыбы, дед оттащил ее подальше от ветвей дерева и произнес:

– Смотри внимательно, как надо действовать при вываживании более или менее крупной рыбы!

Рис. 3. Насаживание на крючок лягушонка

Рис. 3. Насаживание на крючок лягушонка

Многие рыболовы даже с не очень большим опытом знают, что утомить крупную рыбу удочкой без катушки гораздо труднее, чем оснащенной ею. Сноровка и чутье рыболова, иными словами мастерство, здесь становятся определяющими факторами при вываживании рыбы, так как рывки рыбы в этом случае парируются только пружинящими качествами удилища, лески и своевременными и правильными движениями удилища вверх и вниз при заметном возрастании или ослаблении натяжения лески. Несколько минут рыба упорно сопротивлялась, когда же сопротивление ее ослабело, дед осторожно подвел рыбу к берегу, а затем, подтащив ее ближе к берегу без подсачка и багорика, осторожно подхватив ее рукой, вытащил из воды. Это был великолепный экземпляр голавля, вывесил он на 1 килограмм 300 граммов. Мне тогда еще таких голавлей не приходилось видеть, и я им любовался несколько минут. И здесь я спросил деда о том, почему он не сделал сразу подсечку при поклевке рыбы. Вот что он ответил на это:

– При ловле на крупные приманки, как лягушонок, голавль должен такую приманку заглотить, и на это нужно время, по этой причине перед выполнением подсечки необходимо сделать некоторую паузу (3–4 секунды).

Если же сразу при исчезновении поплавка выполнить подсечку, рыба частенько не подсекается, так как приманка часто просто выдергивается из ее рта.

На перекате деду попался еще один приличный голавль, но больше нам здесь ничего не удалось поймать. Я в этой ловле голавлей был в основном наблюдателем, лишь иногда на более или менее чистых от коряг прибрежных участках я выполнял забросы приманки. Дед сказал, что основная и самостоятельная рыбалка для меня будет завтра, а сегодня надо только наблюдать и запоминать.

…С рассветом дед принялся ловить рыбу донками, в последнее время он чаще всего занимался этим способом лова, а я отправился за голавлями в те места, где мы их вчера вместе ловили. Забросы приманки в чистые от коряг и ветвей поваленных деревьев я более или менее сносно научился делать еще вчера, а сегодня их выполнял подальше от коряг, опасаясь зацепов. Заброс следовал за забросом, но голавль не соблазнялся ни кузнечиками, ни лягушатами. Лишь спустя некоторое время я понял, что успех ловли этой рыбы во многом зависит от умения делать точные забросы приманки и желательно к дальним ветвям коряг и поваленных деревьев. Голавли, как правило, прячутся в самой гуще ветвей и листвы, наблюдая за плывущими по воде или в верхних слоях ее предметами. Здесь есть одна, весьма немаловажная, особенность поведения этой рыбы. Голавль достаточно смел и даже жаден к добыче, но лишь в случае, когда не видит рыболова. При ловле этой рыбы очень важно соблюдать осторожность во всех своих движениях, стараясь не попадать в поле зрения рыбы на фоне неба, одежда не должна заметно выделять рыболова, находящегося на берегу, не приближаться очень близко к месту вероятного нахождения рыбы, уметь бесшумно и точно положить приманку в намеченное место.

Недалеко от переката при попытке забросить приманку поближе к ветвям коряги крючок крепко зацепился за одну из ее ветвей, в результате чего я остался без крючка и поплавка, но это был не последний такой случай. Хорошо, что у меня был запас крючков и поплавков, да и связывать леску и привязывать к ней крючки я уже умел. В то время научиться этому начинающий удильщик мог только от опытного рыболова. Этому и многому другому меня научил мой дед.

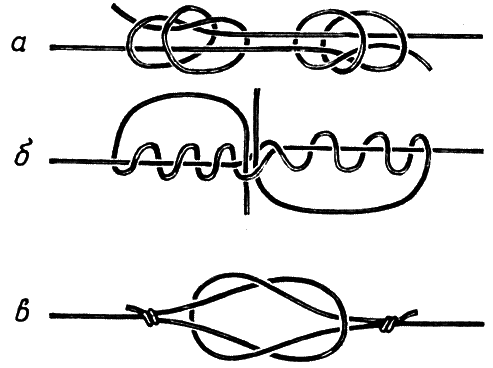

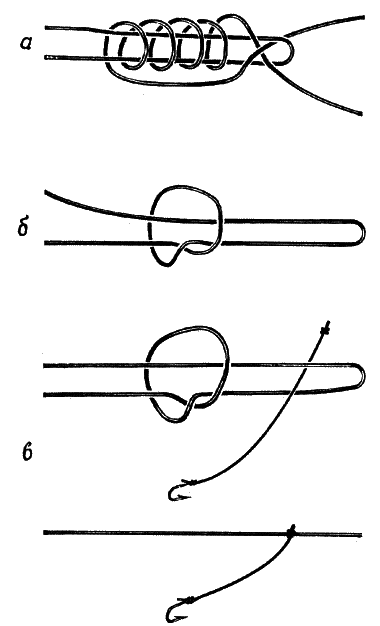

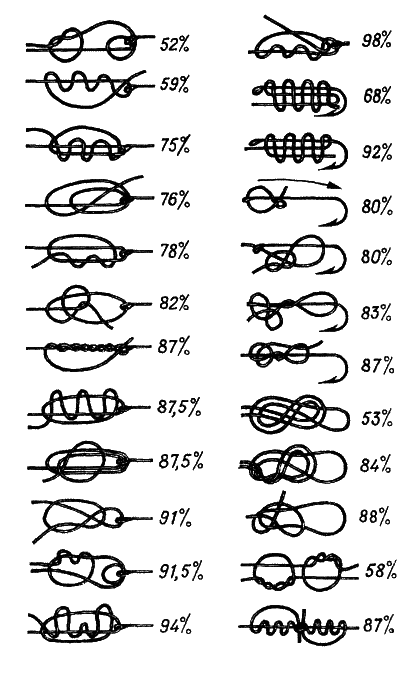

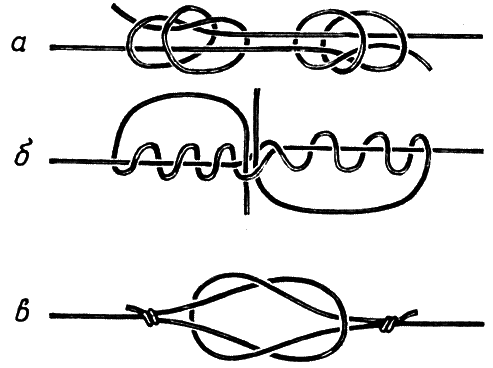

В настоящее время начинающий рыболов может научиться самостоятельно сращивать лески, оснащать их поводками, разобраться с нумерацией крючков по отечественной и международной классификации и познакомиться с выполнением различных узлов привязки крючков, пользуясь справочными материалами. И здесь я позволю себе несколько отвлечься от продолжения нашего рассказа. Предлагаю вашему вниманию некоторые справочные материалы, которыми приходится пользоваться не только начинающим, но и даже достаточно опытным рыболовам (см. Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6, Рис. 7, Рис. 8).

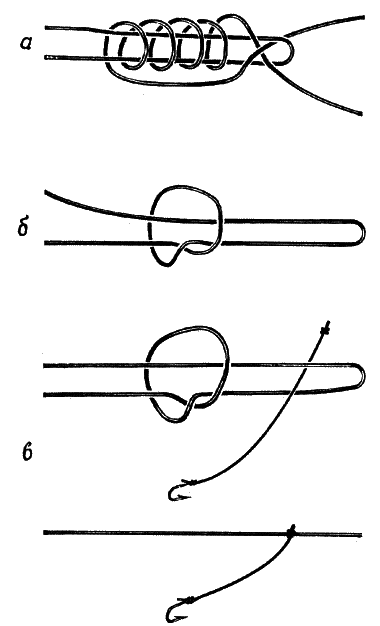

Рис. 4. Наиболее часто используемые узлы для сращивания лесок и поводков: а – двойной рыбацкий узел; б – узел «змейка»; в – соединение двух петель

Рис. 4. Наиболее часто используемые узлы для сращивания лесок и поводков: а – двойной рыбацкий узел; б – узел «змейка»; в – соединение двух петель

Рис. 5. Узлы крепления второго поводка к леске: а – брамштоковый узел; б – жилковая петля; в – крепление с помощью жилковой петли

Рис. 5. Узлы крепления второго поводка к леске: а – брамштоковый узел; б – жилковая петля; в – крепление с помощью жилковой петли

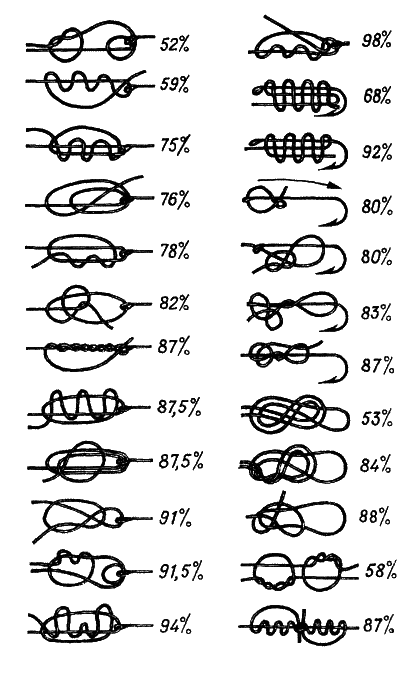

Рис. 6. Прочность различных узлов

Рис. 6. Прочность различных узлов

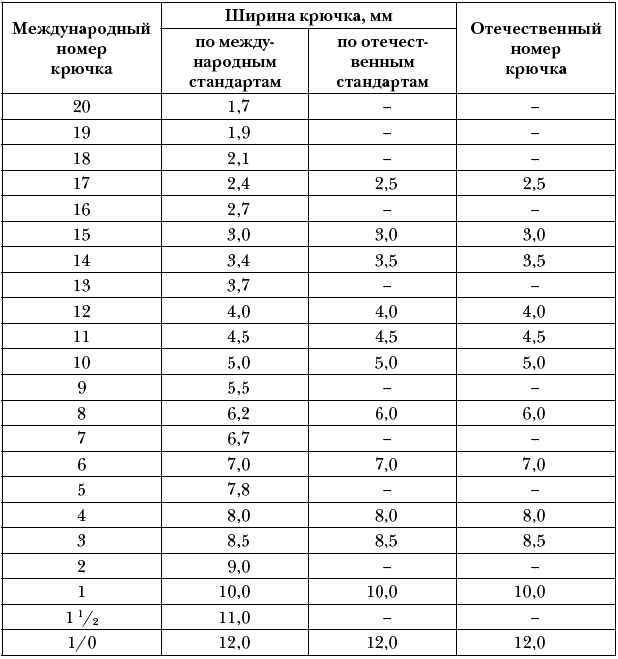

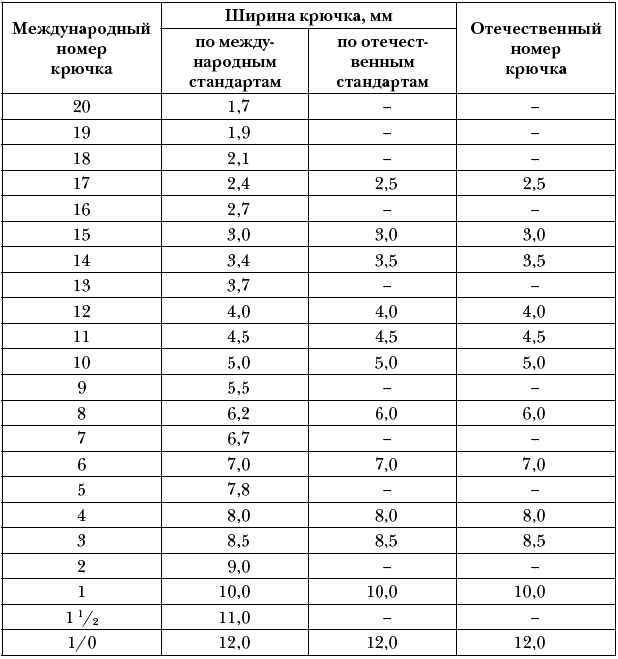

Размеры и номера крючков по международной и отечественной классификации

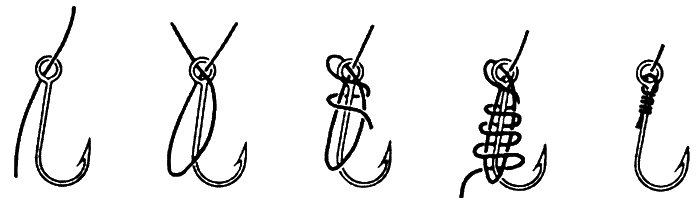

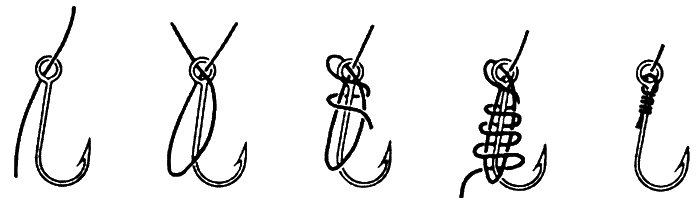

Рис. 7. Надежный способ привязывания крючка

Рис. 7. Надежный способ привязывания крючка

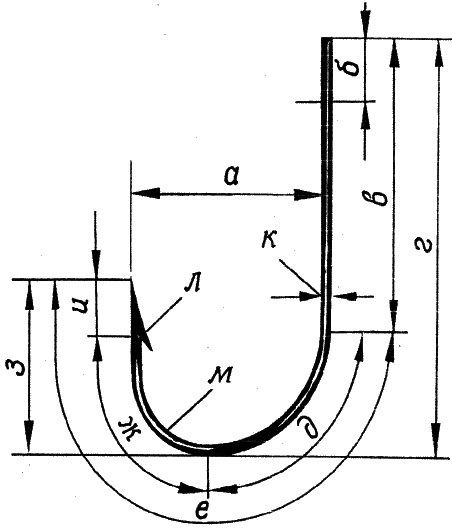

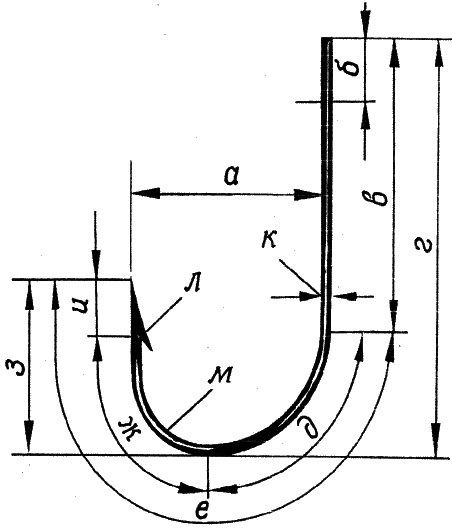

Рис. 8. Рыболовный крючок: а – ширина крючка (размер); б – головка (колечко, лопаточка); в – цевье; г – длина крючка; д – затылок; е – поддев; ж – лоб; з – высота поддева; и – жало; к – диаметр проволоки крючка; л – бородка; м – шейка

Рис. 8. Рыболовный крючок: а – ширина крючка (размер); б – головка (колечко, лопаточка); в – цевье; г – длина крючка; д – затылок; е – поддев; ж – лоб; з – высота поддева; и – жало; к – диаметр проволоки крючка; л – бородка; м – шейка

Вскоре мне удалось поймать двух небольших голавлей, они были величиной с ладонь, но радость они доставили мне немалую. Особую радость мне доставила поимка, можно сказать, настоящего голавля весом около 500 граммов. Пойман он был недалеко от берега, на чистом от коряг и поваленных деревьев месте, где глубина не превышала 70–80 см. Оказывается, в этом месте, я потом неоднократно убеждался, голавли такой величины не так уж редко появляются на прибрежных галечных отмелях с неровностями дна. Как правило, поймать такого или крупнее голавля на таких местах удается лишь тогда, когда вы незаметно подойдете к месту нахождения рыбы, нередко к таким местам приходится не подходить, а подползать.

Уже где-то около полудня рыба совсем перестала клевать, и я возвратился к месту нашей стоянки. Увидев моего приличного голавля, дед сказал:

– Вижу, что уроки ты мои начинаешь усваивать, так и дальше надо действовать! Ты должен многое от меня перенять.

Дед за это время поймал двух килограммовых подустов и леща чуть больше килограмма весом, не считая густеры и нескольких достаточно приличных по размерам подлещиков. Вот такая рыба ловилась тогда в Сакмаре. В настоящее время 400–500-граммовый подуст является, можно сказать, редкостью, я уже не говорю о лещах, килограммовые экземпляры которых становятся добычей рыболовов крайне редко, и это, прямо скажу, характерно не только для Оренбуржья, но и для многих других регионов страны.

…Через год я уже обладал некоторым опытом в ловле голавля. Свою удочку я несколько усовершенствовал: удилище оснастил пропускными кольцами и мотовильцем, а обычный поплавок был заменен на утяжеленный. Конечно, это была не бегучая снасть с катушкой, но такая удочка позволяла мне выполнять достаточно дальние забросы приманки и отпускать ее при необходимости на довольно значительное удаление от себя. Вне всякого сомнения, это существенно повышало шансы на успех. Дальний заброс приманки этой удочкой выполнялся следующим образом. Удилище бралось в правую руку чуть ниже мотовильца, левой рукой с мотовильца сматывалось определенное количество лески, необходимое для выполнения данного заброса, затем эта леска вытаскивалась между первым и вторым пропускными кольцами. Безусловно, леска ложилась на землю, где не должно быть предметов (деревья, кусты и т. п.), за которые могла зацепиться леска. Далее, сделав длину лески с поплавком достаточную для удобного забрасывания, запас лески оттягивают левой рукой максимально в сторону и делают резкий, но короткий взмах удилищем в сторону заброса. В момент прекращения взмаха отпускают леску, и она, увлекаемая утяжеленным поплавком, доставляет приманку в намеченное место. Вот таким способом можно приманку забросить на 20 метров и даже дальше, а, потренировавшись в выполнении забросов, приманку можно довольно точно послать в намеченное место.

Надо сказать, тот год стал для меня прорывом на более или менее значительный простор моего увлечения рыбной ловлей – он меня существенно обогатил знаниями о рыбах и способами их ловли, да и некоторый опыт в ужении рыбы у меня уже появился. В продаже в то время стала появляться литература по ловле рыбы, которую я, несмотря на материальные трудности, все-таки приобретал, с жадностью читал и бережно хранил. Мои уловы голавля, как по количеству, так и по качеству рыбы, стали расти. Бывали случаи, когда мне в свои 13–14 лет удавалось поймать рыбы больше, чем некоторым достаточно опытным взрослым рыболовам. Уловы рыбы в 3–4 кг весом уже не являлись для меня большой редкостью, порой моими трофеями становились голавли весом 800–1000 граммов. Очень запомнилась мне в то лето одна из рыбалок. Полагаю, что на ней следует подробно остановиться, так как рыболовы и в наше время из нее для себя могут извлечь полезный урок. Было это в середине июня. Вода в Сакмаре после весеннего паводка заметно спала и посветлела. Голавль начал постоянно держаться у берегов с деревьями и кустами, хватая упавших с них на воду насекомых.

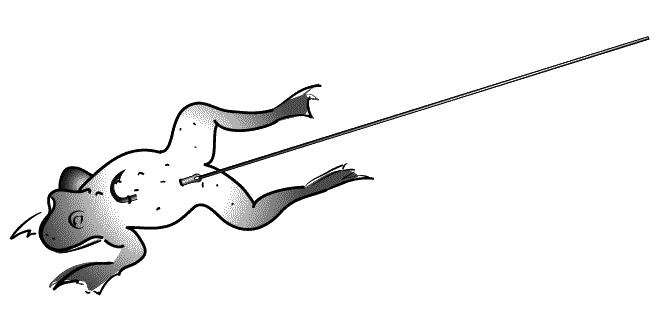

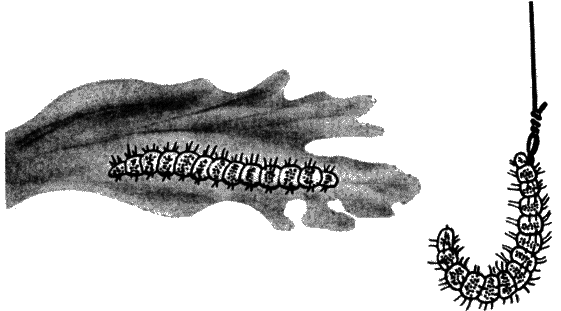

Тот год, точнее лето и начало осени, запомнился многим оренбуржцам массовым появлением на деревьях гусениц непарного шелкопряда, гусеницы которого пожирали листву практически всех деревьев, особенно это было заметно в пойменных лесах. Гусениц было так много, что некоторые деревья уже в июне стояли с редкой листвой. С прибрежных и наклоненных к воде деревьев ветер сдувал гусениц, и они становились легкой добычей рыбы, особенно голавля. Эта рыба настолько привыкла ими питаться, что очень редко ловилась на какие-либо другие насадки. И попадался на гусеницу, надо сказать, довольно часто приличный голавль весом от 300 до 800 граммов. Рис. 9.

Рис. 9. Насаживание гусеницы на крючок

Рис. 9. Насаживание гусеницы на крючок

В одном из довольно больших омутов Сакмары, куда мы часто ходили на рыбалку, почти у самой воды стоял, сильно наклонившийся к ней, огромный тополь. На этом дереве было немало гусениц, которые падали в воду с него гораздо чаще, чем с прибрежных деревьев. Об этом свидетельствовали довольно частые всплески на поверхности воды под деревом от хватки гусениц рыбой. Дед давно уже обратил на это внимание и сказал мне:

– Я на это дерево уже не залезу, а ты можешь это сделать. Попробуй половить рыбу с него, думаю, что голавль ловиться здесь будет гораздо лучше, чем с берега.

И вот я на дереве. Поудобнее устроившись, осторожно опускаю приманку в воду. Поплавок, приводнившись, тут же уходит под воду. Делаю подсечку и чувствую, что попалась вполне приличная по размерам рыба. Несмотря на определенные неудобства моего нахождения на дереве, я все-таки сумел утомить рыбу и начал поднимать ее на леске. А теперь коснусь особенности голавля, когда его поднимают из воды. Эта рыба в это время не трепещется и не дергается на крючке, как это, к примеру, делают язь и плотва, а лишь изгибает хвост в сторону и поднимается вверх, как обычный груз. Главное – крючок должен надежно зацепиться за ротовые ткани рыбы, леска выдержать ее вес и кончик удилища не сломаться.

Этого голавля я благополучно поднял, а вот следующий сорвался с крючка, когда я его едва поднял из воды. Поклевки после этого прекратились. Очевидно, сорвавшаяся с крючка рыба вспугнула осторожного голавля, находящегося поблизости. Я в это время уже знал об этой особенности рыбы – не раз об этом говорил дед. Обычно рыба с места, где ее спугнули, уходит вверх по течению. Увеличив длину лески, решил отпустить приманку по течению. На воде было довольно большое теневое пространство от кроны дерева. Подхваченный течением поплавок некоторое время плыл по поверхности воды в тени, но стоило ему приблизиться к границе тени и света, как он быстро скрылся в воде. Опять попался приличный голавль, который на длинной леске широко ходил под деревом, не проявляя никакого желания быть вытащенным из воды. В конце концов, я его все-таки утомил и благополучно поднял на дерево. После этого, как и следовало ожидать, поклевки прекратились.

Дед мне посоветовал с дерева не слезать, а подождать поклевку. Поклевка произошла минут через 8–10, и далее они следовали примерно с такой же периодичностью. Слез я с дерева около 15 часов, когда поклевки совсем прекратились. Улов мой был чуть меньше пяти килограммов. Так я впервые узнал, что при определенных условиях даже такую весьма пугливую и осторожную рыбу, как голавль, можно с успехом ловить на одном месте.

В сазаний бум

Пойменный лес в месте, куда мы пришли, как бы расступился, оставляя проход к реке. Похоже было, что когда-то здесь была дорога к броду или переправе через реку. С этого места хорошо просматривался плес реки до переката, за которым следовал ее поворот. К воде спускалась узкая тропинка, затем она разветвлялась влево и вправо, петляя по берегу у спиленных остатков поваленных деревьев. По всей видимости, эти тропы были проделаны «голавлятниками», которые, охотясь за рыбой, передвигались по берегу омута от одного переката к другому.

Для стоянки мы выбрали тенистое место под большим, заметно наклонившимся к воде тополем, почти в центре омута.

– Вот здесь и будем ловить рыбу, – сказал дед, развязывая связку длинных цельных удилищ.

– И какую ловить будем рыбу? – поинтересовался я.

– Здесь можно ловить практически всю рыбу, которая есть в реке, но больше всего здесь голавля, его мы и будем ловить. Я буду тебе рассказывать и показывать, как это надо делать. Но пока мы здесь поставим пару донок, а сами пойдем ловить голавлей вниз по течению к перекату. Рыба всегда стоит головой к течению – так ей легче схватить плывущий в воде корм. При возникновении какой-либо опасности, в том числе и при приближении к месту ее стоянки рыболова, рыба уходит вверх по течению на участки, которые уже проверены рыболовами. Так мы будем проделывать свое движение к другому месту, ниже по течению, где рыба продолжает еще находиться. Перемещаться надо осторожно, без шума, не поднимая удилища вверх. Голавль – рыба весьма осторожная и очень зоркая, и к ней непросто близко подобраться.

Затем дед выбрал из связки удилищ две удочки длиной около 4,5 метра, и начал их приводить в рабочее состояние, то есть разматывать с мотовильц лески, закреплять их к вершинкам удилищ и насаживать на крючки червей. В то время очень многие рыболовы в основном пользовались самодельными цельными удилищами. Берез в нашем крае очень мало, и рыболовы делали удилища из наиболее подходящих для этого пород деревьев. Ценились черемуховые удилища. По своим качественным характеристикам (гибкость, прочность, очень незначительная остаточная деформация) они заметно превосходили удилища из многих других пород деревьев. Однако выбрать подходящую для удилища черемуховую ветвь или достаточно длинную молодую поросль этого дерева было делом далеко не простым. Только после выполнения целого комплекса подготовительных работ черемуховые заготовки превращались в удилища. В настоящее время писать об этом не имеет уже какого-то особого смысла – даже в весьма отдаленных местах появились современные пластиковые удилища. Однако в то время черемуховые удилища имели определенную популярность, особенно ценились удилища с тонкой, достаточно прочной и гибкой вершинкой. Делали черемуховые удилища и составными, состоящими из двух или трех колен. У деда было одно такое удилище, длиной около шести метров, которое использовалось только для ловли голавлей.

Синтетические лески, их тогда называли жилками, начали только появляться. Конечно, они по своей прочности заметно уступали современным лескам, да и толщина их была не менее 0,30 миллиметра в диаметре. В провинциях эти лески, как и катушки, были большим дефицитом и стоили довольно дорого. Многие рыболовы пользовались лесками из крученых шелковых и хлопчатобумажных нитей, были и рыболовы, которые еще делали сами лески из конского волоса. Вне всякого сомнения, для рыбы синтетические лески по своей заметности в воде просто были несравнимы с шелковыми и хлопчатобумажными. Рыба на снасть, оборудованную такой леской, на худой конец поводком, ловилась гораздо лучше.

Наряду с донками-закидушками с глухими и достаточно тяжелыми грузилами дед, как я уже упомянул, часто в качестве донок использовал цельные черемуховые удилища с леской длиной 5–6 метров, которая оснащалась скользящим грузилом с одним или двумя поводками. Эти удочки можно сравнить с современными фидерными снастями. Сигнализатором поклевки в такой донке служил гибкий верхний конец удилища, который достаточно хорошо реагировал на поклевку рыбы.

Поставив донки, дед приступил к подготовке для ловли длинного голавлиного удилища. Жилковая леска этой удочки почти в полтора раза превосходила длину удилища. Спуск (расстояние от крючка до поплавка) был около 0,5 метра, на леске чуть выше колечка крючка № 8 крепилось незначительное по величине и весу грузило в виде навитой на леску тонкой полоски свинца. Дед пояснил, что это заставляет крючок с насадкой на течении более быстро погружаться в воду, что способствует увеличению количества поклевок.

И вот наконец долгожданный мною момент ловли голавля наступил. Подойдя к довольно большому поваленному дереву, дед насадил на крючок крупного кузнечика и ловко забросил приманку к дальним ветвям поваленного дерева. Рис. 2. В этом месте течение было довольно заметным, и поплавок, приводнившись, начал сразу заметно перемещаться по поверхности воды. Вскоре была выбрана вся слабина лески, дед, вытащив приманку, сделал второй заброс, несколько ближе к берегу, но и он не принес поклевку. И только на четвертом, довольно дальнем забросе приманки, поплавок, приводнившись, тут же исчез в воде. Подсечка, я вижу, как уже пружинит гибкий хлыстик удилища, сдерживая рывки попавшейся рыбы. Голавль весом граммов на 300.

Далее рыба клевала почти у каждой коряги или поваленного дерева, но брал в основном небольшой голавль, весом 100–200 г. При приближении к перекату стали попадаться голавли покрупнее. Перед самым перекатом в воде лежал большой тополь с зеленой листвой, очевидно, поваленный этой весной. Течение здесь было довольно заметным, но у ветвей дерева оно несколько замедлялось, а чуть подальше от дерева на поверхности уже были видны завихрения воды.

– Мимо таких мест нельзя проходить – здесь наверняка должна быть более крупная рыба, и забросы здесь надо делать как можно дальше, к дальним ветвям поваленного дерева. Тут надо уже иметь длинное удилище, да и леска должна быть удлинена. Послать приманку в намеченное место удочкой, у которой леска в полтора раза длиннее удилища, непросто, нужна тренировка, и это в недалеком будущем тебе уже может пригодиться, – сказал дед, доставая из мешочка небольшого лягушонка.

Насадив лягушонка на крючок удочки, дед сделал дальний заброс на сильную струю течения. Рис. 3. Затем он стал подтягивать приманку в струю более спокойного течения. Через несколько секунд поплавок скрылся в воду, но дед не стал делать подсечку сразу, а выполнил ее только спустя некоторое время – 3–4 секунды. По изгибу удилища я понял, что попался довольно крупный голавль. Умело, парируя рывки рыбы, дед оттащил ее подальше от ветвей дерева и произнес:

– Смотри внимательно, как надо действовать при вываживании более или менее крупной рыбы!

Многие рыболовы даже с не очень большим опытом знают, что утомить крупную рыбу удочкой без катушки гораздо труднее, чем оснащенной ею. Сноровка и чутье рыболова, иными словами мастерство, здесь становятся определяющими факторами при вываживании рыбы, так как рывки рыбы в этом случае парируются только пружинящими качествами удилища, лески и своевременными и правильными движениями удилища вверх и вниз при заметном возрастании или ослаблении натяжения лески. Несколько минут рыба упорно сопротивлялась, когда же сопротивление ее ослабело, дед осторожно подвел рыбу к берегу, а затем, подтащив ее ближе к берегу без подсачка и багорика, осторожно подхватив ее рукой, вытащил из воды. Это был великолепный экземпляр голавля, вывесил он на 1 килограмм 300 граммов. Мне тогда еще таких голавлей не приходилось видеть, и я им любовался несколько минут. И здесь я спросил деда о том, почему он не сделал сразу подсечку при поклевке рыбы. Вот что он ответил на это:

– При ловле на крупные приманки, как лягушонок, голавль должен такую приманку заглотить, и на это нужно время, по этой причине перед выполнением подсечки необходимо сделать некоторую паузу (3–4 секунды).

Если же сразу при исчезновении поплавка выполнить подсечку, рыба частенько не подсекается, так как приманка часто просто выдергивается из ее рта.

На перекате деду попался еще один приличный голавль, но больше нам здесь ничего не удалось поймать. Я в этой ловле голавлей был в основном наблюдателем, лишь иногда на более или менее чистых от коряг прибрежных участках я выполнял забросы приманки. Дед сказал, что основная и самостоятельная рыбалка для меня будет завтра, а сегодня надо только наблюдать и запоминать.

…С рассветом дед принялся ловить рыбу донками, в последнее время он чаще всего занимался этим способом лова, а я отправился за голавлями в те места, где мы их вчера вместе ловили. Забросы приманки в чистые от коряг и ветвей поваленных деревьев я более или менее сносно научился делать еще вчера, а сегодня их выполнял подальше от коряг, опасаясь зацепов. Заброс следовал за забросом, но голавль не соблазнялся ни кузнечиками, ни лягушатами. Лишь спустя некоторое время я понял, что успех ловли этой рыбы во многом зависит от умения делать точные забросы приманки и желательно к дальним ветвям коряг и поваленных деревьев. Голавли, как правило, прячутся в самой гуще ветвей и листвы, наблюдая за плывущими по воде или в верхних слоях ее предметами. Здесь есть одна, весьма немаловажная, особенность поведения этой рыбы. Голавль достаточно смел и даже жаден к добыче, но лишь в случае, когда не видит рыболова. При ловле этой рыбы очень важно соблюдать осторожность во всех своих движениях, стараясь не попадать в поле зрения рыбы на фоне неба, одежда не должна заметно выделять рыболова, находящегося на берегу, не приближаться очень близко к месту вероятного нахождения рыбы, уметь бесшумно и точно положить приманку в намеченное место.

Недалеко от переката при попытке забросить приманку поближе к ветвям коряги крючок крепко зацепился за одну из ее ветвей, в результате чего я остался без крючка и поплавка, но это был не последний такой случай. Хорошо, что у меня был запас крючков и поплавков, да и связывать леску и привязывать к ней крючки я уже умел. В то время научиться этому начинающий удильщик мог только от опытного рыболова. Этому и многому другому меня научил мой дед.

В настоящее время начинающий рыболов может научиться самостоятельно сращивать лески, оснащать их поводками, разобраться с нумерацией крючков по отечественной и международной классификации и познакомиться с выполнением различных узлов привязки крючков, пользуясь справочными материалами. И здесь я позволю себе несколько отвлечься от продолжения нашего рассказа. Предлагаю вашему вниманию некоторые справочные материалы, которыми приходится пользоваться не только начинающим, но и даже достаточно опытным рыболовам (см. Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6, Рис. 7, Рис. 8).

Размеры и номера крючков по международной и отечественной классификации

Вскоре мне удалось поймать двух небольших голавлей, они были величиной с ладонь, но радость они доставили мне немалую. Особую радость мне доставила поимка, можно сказать, настоящего голавля весом около 500 граммов. Пойман он был недалеко от берега, на чистом от коряг и поваленных деревьев месте, где глубина не превышала 70–80 см. Оказывается, в этом месте, я потом неоднократно убеждался, голавли такой величины не так уж редко появляются на прибрежных галечных отмелях с неровностями дна. Как правило, поймать такого или крупнее голавля на таких местах удается лишь тогда, когда вы незаметно подойдете к месту нахождения рыбы, нередко к таким местам приходится не подходить, а подползать.

Уже где-то около полудня рыба совсем перестала клевать, и я возвратился к месту нашей стоянки. Увидев моего приличного голавля, дед сказал:

– Вижу, что уроки ты мои начинаешь усваивать, так и дальше надо действовать! Ты должен многое от меня перенять.

Дед за это время поймал двух килограммовых подустов и леща чуть больше килограмма весом, не считая густеры и нескольких достаточно приличных по размерам подлещиков. Вот такая рыба ловилась тогда в Сакмаре. В настоящее время 400–500-граммовый подуст является, можно сказать, редкостью, я уже не говорю о лещах, килограммовые экземпляры которых становятся добычей рыболовов крайне редко, и это, прямо скажу, характерно не только для Оренбуржья, но и для многих других регионов страны.

…Через год я уже обладал некоторым опытом в ловле голавля. Свою удочку я несколько усовершенствовал: удилище оснастил пропускными кольцами и мотовильцем, а обычный поплавок был заменен на утяжеленный. Конечно, это была не бегучая снасть с катушкой, но такая удочка позволяла мне выполнять достаточно дальние забросы приманки и отпускать ее при необходимости на довольно значительное удаление от себя. Вне всякого сомнения, это существенно повышало шансы на успех. Дальний заброс приманки этой удочкой выполнялся следующим образом. Удилище бралось в правую руку чуть ниже мотовильца, левой рукой с мотовильца сматывалось определенное количество лески, необходимое для выполнения данного заброса, затем эта леска вытаскивалась между первым и вторым пропускными кольцами. Безусловно, леска ложилась на землю, где не должно быть предметов (деревья, кусты и т. п.), за которые могла зацепиться леска. Далее, сделав длину лески с поплавком достаточную для удобного забрасывания, запас лески оттягивают левой рукой максимально в сторону и делают резкий, но короткий взмах удилищем в сторону заброса. В момент прекращения взмаха отпускают леску, и она, увлекаемая утяжеленным поплавком, доставляет приманку в намеченное место. Вот таким способом можно приманку забросить на 20 метров и даже дальше, а, потренировавшись в выполнении забросов, приманку можно довольно точно послать в намеченное место.

Надо сказать, тот год стал для меня прорывом на более или менее значительный простор моего увлечения рыбной ловлей – он меня существенно обогатил знаниями о рыбах и способами их ловли, да и некоторый опыт в ужении рыбы у меня уже появился. В продаже в то время стала появляться литература по ловле рыбы, которую я, несмотря на материальные трудности, все-таки приобретал, с жадностью читал и бережно хранил. Мои уловы голавля, как по количеству, так и по качеству рыбы, стали расти. Бывали случаи, когда мне в свои 13–14 лет удавалось поймать рыбы больше, чем некоторым достаточно опытным взрослым рыболовам. Уловы рыбы в 3–4 кг весом уже не являлись для меня большой редкостью, порой моими трофеями становились голавли весом 800–1000 граммов. Очень запомнилась мне в то лето одна из рыбалок. Полагаю, что на ней следует подробно остановиться, так как рыболовы и в наше время из нее для себя могут извлечь полезный урок. Было это в середине июня. Вода в Сакмаре после весеннего паводка заметно спала и посветлела. Голавль начал постоянно держаться у берегов с деревьями и кустами, хватая упавших с них на воду насекомых.

Тот год, точнее лето и начало осени, запомнился многим оренбуржцам массовым появлением на деревьях гусениц непарного шелкопряда, гусеницы которого пожирали листву практически всех деревьев, особенно это было заметно в пойменных лесах. Гусениц было так много, что некоторые деревья уже в июне стояли с редкой листвой. С прибрежных и наклоненных к воде деревьев ветер сдувал гусениц, и они становились легкой добычей рыбы, особенно голавля. Эта рыба настолько привыкла ими питаться, что очень редко ловилась на какие-либо другие насадки. И попадался на гусеницу, надо сказать, довольно часто приличный голавль весом от 300 до 800 граммов. Рис. 9.

В одном из довольно больших омутов Сакмары, куда мы часто ходили на рыбалку, почти у самой воды стоял, сильно наклонившийся к ней, огромный тополь. На этом дереве было немало гусениц, которые падали в воду с него гораздо чаще, чем с прибрежных деревьев. Об этом свидетельствовали довольно частые всплески на поверхности воды под деревом от хватки гусениц рыбой. Дед давно уже обратил на это внимание и сказал мне:

– Я на это дерево уже не залезу, а ты можешь это сделать. Попробуй половить рыбу с него, думаю, что голавль ловиться здесь будет гораздо лучше, чем с берега.

И вот я на дереве. Поудобнее устроившись, осторожно опускаю приманку в воду. Поплавок, приводнившись, тут же уходит под воду. Делаю подсечку и чувствую, что попалась вполне приличная по размерам рыба. Несмотря на определенные неудобства моего нахождения на дереве, я все-таки сумел утомить рыбу и начал поднимать ее на леске. А теперь коснусь особенности голавля, когда его поднимают из воды. Эта рыба в это время не трепещется и не дергается на крючке, как это, к примеру, делают язь и плотва, а лишь изгибает хвост в сторону и поднимается вверх, как обычный груз. Главное – крючок должен надежно зацепиться за ротовые ткани рыбы, леска выдержать ее вес и кончик удилища не сломаться.

Этого голавля я благополучно поднял, а вот следующий сорвался с крючка, когда я его едва поднял из воды. Поклевки после этого прекратились. Очевидно, сорвавшаяся с крючка рыба вспугнула осторожного голавля, находящегося поблизости. Я в это время уже знал об этой особенности рыбы – не раз об этом говорил дед. Обычно рыба с места, где ее спугнули, уходит вверх по течению. Увеличив длину лески, решил отпустить приманку по течению. На воде было довольно большое теневое пространство от кроны дерева. Подхваченный течением поплавок некоторое время плыл по поверхности воды в тени, но стоило ему приблизиться к границе тени и света, как он быстро скрылся в воде. Опять попался приличный голавль, который на длинной леске широко ходил под деревом, не проявляя никакого желания быть вытащенным из воды. В конце концов, я его все-таки утомил и благополучно поднял на дерево. После этого, как и следовало ожидать, поклевки прекратились.

Дед мне посоветовал с дерева не слезать, а подождать поклевку. Поклевка произошла минут через 8–10, и далее они следовали примерно с такой же периодичностью. Слез я с дерева около 15 часов, когда поклевки совсем прекратились. Улов мой был чуть меньше пяти килограммов. Так я впервые узнал, что при определенных условиях даже такую весьма пугливую и осторожную рыбу, как голавль, можно с успехом ловить на одном месте.

В сазаний бум

В детстве мне не приходилось ловить настоящих, приличных по размерам и весу сазанов, но свидетелем их ловли моим дедом на самодельные удочки с глухой оснасткой я был не раз. Конечно, самодельные снасти, да еще и с глухой оснасткой, в настоящее время стали достоянием истории, но в нашей огромной стране есть еще немало весьма отдаленных и достаточно богатых рыбой уголков, где наряду с современными снастями еще в ходу и самодельные удочки. Как ловить крупную рыбу такой снастью, будет рассказано несколько ниже. Я не собираюсь пропагандировать такую ловлю, но определенную пользу для себя многие рыболовы, даже достаточно опытные, из этого материала могут извлечь.

В реках Урал и Сакмара, протекающих по территории Оренбургской области, до войны и в первые годы после нее сазан был большой редкостью. Многочисленные заколы на реке Урал в районе г. Уральска не позволяли этой рыбе мигрировать и подниматься на нерест выше по Уралу. В конце 40-х годов прошлого века многие из заколов были разрушены, и сазан отправился мигрировать по Уралу, попал и в Сакмару. В одном из выпусков весьма популярного в то время альманаха «Рыболов-спортсмен» был опубликован очерк «Чкаловская эпопея» (Оренбург с 1935 по 1957 г. назывался Чкаловым). В нем достаточно подробно рассказывалось о «нашествии» сазана в Урал в районе г. Оренбурга.

Очевидцы этого события в упомянутом очерке об этом констатировали, что сазан, и довольно крупный, «пришел» к Оренбургу в настолько огромном количестве, что попадался на удочки очень многим рыболовам, но лески снастей, совершенно не приспособленных для ловли этой крупной и сильной рыбы, рвал практически у всех рыболовов. Весть о «нашествии» сазана быстро разнеслась по городу, и ловлей этой рыбы начали заниматься опытные рыболовы с крепкими снастями, и сазана начали ловить.

Процесс вываживания крупного сазана является настолько захватывающим, что нередко около рыболовов, ловящих эту рыбу, собирались толпы зевак. Особенно много их бывало на деревянном мосту через реку Урал, с которого многие рыболовы занимались ловлей сазанов. Был даже зарегистрирован случай, когда перила моста, не выдержав напора толпы зевак, сломались, и около десятка людей упало в воду. К счастью, все тогда обошлось благополучно.

Через некоторое непродолжительное время нашлись и «умельцы», которые начали ловить сазана, и в немалом количестве. Через год сазана стало заметно меньше, а еще через год его лишь стали ловить наиболее искусные рыболовы. Вот в такой период заметного спада сазаньего бума мы с дедом отправились ловить эту рыбу на реку Сакмару. Место для ловли этой рыбы деду было хорошо известно. Год-два назад ловил он на этом месте крупных сазанов, порой попадались экземпляры даже больше 10 кг весом.

Количество сазана к этому времени, как я уже упомянул, заметно поубавилось, а те, что уцелели в этой, никем не контролируемой, ловле «поумнели». Сазан стал очень осторожным, и ловили его лишь отдельные, весьма опытные рыболовы и в количестве не более одного-двух за рыбалку. Дед решил посвятить этой рыбалке два дня в надежде, что из этих дней какой-то будет удачным для ловли.

Место для ловли сазана, куда меня привел дед, было достаточно привлекательным не только для нас, но, как мне представляется, и для рыбы. Довольно чистый от коряг и поваленных деревьев изгиб омута был ограничен на участке длиной не менее двадцати метров слева и справа большими корягами, и течение здесь было вполне умеренным. Между корягами вдоль течения лежал поваленный большой тополь. Более подходящего места для ловли сазана, пожалуй, трудно даже придумать.

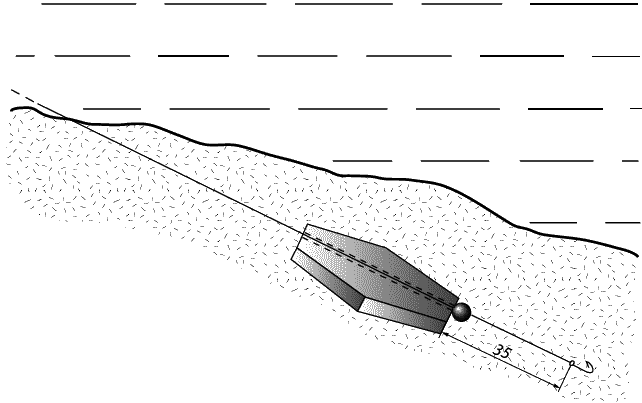

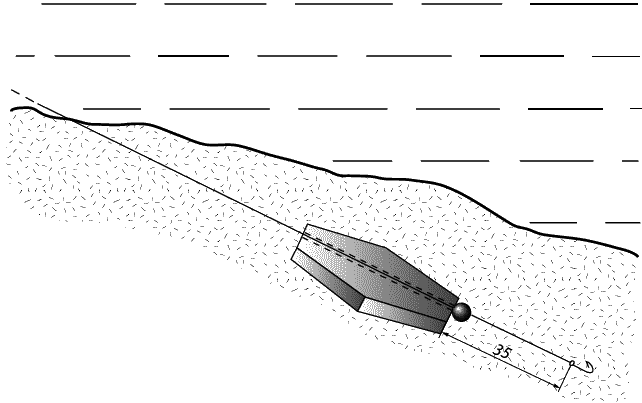

Здесь я познакомился со снастями деда для ловли крупных сазанов. Два пятиметровых цельных черемуховых удилища были оснащены шелковой крученой леской, покрашенной в темно-зеленый цвет. Длина лески была около семи метров. К леске крепился поводок из синтетической лески диаметром 0,6 миллиметра и длиной около 30–35 сантиметров, он был тоже покрашен в темно-зеленый цвет. На леске было закреплено достаточно тяжелое свинцовое скользящее грузило плоско-удлиненной формы. У места крепления поводка неподвижно крепилась дробинка (картечина) в качестве ограничителя движения грузила к крючку. К поводку крепился только один крючок № 8. Рис. 10. На удочке крючок был с удлиненным цевьем, на другой – с укороченным. Это было сделано для того, чтобы можно было использовать насадки, животного на одной, и растительного происхождения на другой. Крючок с длинным цевьем предназначался для насадки кисти червей, а с коротким – специально приготовленной галушки.

Рис. 10. Оснастка донной удочки для ловли сазана

Рис. 10. Оснастка донной удочки для ловли сазана

– А теперь, внучок, тебе придется немного искупаться. Надо установить буек, по которому я буду ориентироваться, бросая прикормку. Установишь буек на несколько метров левее и примерно на метр ближе места, куда будет падать грузило правой моей удочки, – сказал дед, подавая мне дощечку белого цвета с леской и грузилом.

В реках Урал и Сакмара, протекающих по территории Оренбургской области, до войны и в первые годы после нее сазан был большой редкостью. Многочисленные заколы на реке Урал в районе г. Уральска не позволяли этой рыбе мигрировать и подниматься на нерест выше по Уралу. В конце 40-х годов прошлого века многие из заколов были разрушены, и сазан отправился мигрировать по Уралу, попал и в Сакмару. В одном из выпусков весьма популярного в то время альманаха «Рыболов-спортсмен» был опубликован очерк «Чкаловская эпопея» (Оренбург с 1935 по 1957 г. назывался Чкаловым). В нем достаточно подробно рассказывалось о «нашествии» сазана в Урал в районе г. Оренбурга.

Очевидцы этого события в упомянутом очерке об этом констатировали, что сазан, и довольно крупный, «пришел» к Оренбургу в настолько огромном количестве, что попадался на удочки очень многим рыболовам, но лески снастей, совершенно не приспособленных для ловли этой крупной и сильной рыбы, рвал практически у всех рыболовов. Весть о «нашествии» сазана быстро разнеслась по городу, и ловлей этой рыбы начали заниматься опытные рыболовы с крепкими снастями, и сазана начали ловить.

Процесс вываживания крупного сазана является настолько захватывающим, что нередко около рыболовов, ловящих эту рыбу, собирались толпы зевак. Особенно много их бывало на деревянном мосту через реку Урал, с которого многие рыболовы занимались ловлей сазанов. Был даже зарегистрирован случай, когда перила моста, не выдержав напора толпы зевак, сломались, и около десятка людей упало в воду. К счастью, все тогда обошлось благополучно.

Через некоторое непродолжительное время нашлись и «умельцы», которые начали ловить сазана, и в немалом количестве. Через год сазана стало заметно меньше, а еще через год его лишь стали ловить наиболее искусные рыболовы. Вот в такой период заметного спада сазаньего бума мы с дедом отправились ловить эту рыбу на реку Сакмару. Место для ловли этой рыбы деду было хорошо известно. Год-два назад ловил он на этом месте крупных сазанов, порой попадались экземпляры даже больше 10 кг весом.

Количество сазана к этому времени, как я уже упомянул, заметно поубавилось, а те, что уцелели в этой, никем не контролируемой, ловле «поумнели». Сазан стал очень осторожным, и ловили его лишь отдельные, весьма опытные рыболовы и в количестве не более одного-двух за рыбалку. Дед решил посвятить этой рыбалке два дня в надежде, что из этих дней какой-то будет удачным для ловли.

Место для ловли сазана, куда меня привел дед, было достаточно привлекательным не только для нас, но, как мне представляется, и для рыбы. Довольно чистый от коряг и поваленных деревьев изгиб омута был ограничен на участке длиной не менее двадцати метров слева и справа большими корягами, и течение здесь было вполне умеренным. Между корягами вдоль течения лежал поваленный большой тополь. Более подходящего места для ловли сазана, пожалуй, трудно даже придумать.

Здесь я познакомился со снастями деда для ловли крупных сазанов. Два пятиметровых цельных черемуховых удилища были оснащены шелковой крученой леской, покрашенной в темно-зеленый цвет. Длина лески была около семи метров. К леске крепился поводок из синтетической лески диаметром 0,6 миллиметра и длиной около 30–35 сантиметров, он был тоже покрашен в темно-зеленый цвет. На леске было закреплено достаточно тяжелое свинцовое скользящее грузило плоско-удлиненной формы. У места крепления поводка неподвижно крепилась дробинка (картечина) в качестве ограничителя движения грузила к крючку. К поводку крепился только один крючок № 8. Рис. 10. На удочке крючок был с удлиненным цевьем, на другой – с укороченным. Это было сделано для того, чтобы можно было использовать насадки, животного на одной, и растительного происхождения на другой. Крючок с длинным цевьем предназначался для насадки кисти червей, а с коротким – специально приготовленной галушки.

– А теперь, внучок, тебе придется немного искупаться. Надо установить буек, по которому я буду ориентироваться, бросая прикормку. Установишь буек на несколько метров левее и примерно на метр ближе места, куда будет падать грузило правой моей удочки, – сказал дед, подавая мне дощечку белого цвета с леской и грузилом.