Страница:

ВИНОГРАДОВ Сергей Александрович (12.5.1907–27.8.1970), дипломат, чрезвычайный и полномочный посол (14.6.1943). Окончил Ленинградский обл. коммун. ун-т (1929). С 1938 зав. кафедрой марксизма-ленинизма Промакадемии. В 1939 переведен в НКИД СССР и назначен советником полпредства в Турции. С 7.9.1940 полпред (с 1941 посол) в Турции. Провел в этой стране все годы 2-й мир. войны; несмотря на то что в Турции были крайне сильны прогерм. симпатии, все же страна не выступила открыто на стороне Германии, несмотря на все усилия нем. дипломатии. С 23.2.1948 зав. отделом МИД СССР по делам ООН. В 1949–50 зав. 1-м Европейским отделом МИД. В 1950–53 пред. К-та по радиовещанию при СМ СССР. После смерти И.В. Сталина в марте – июле 1953 нач. Гл. упр. телевидения Мин-ва культуры СССР. В июле 1953 вернулся в МИД. С июля 1956 по 18.3.1965 чрезвычайный и полномочный посол во Франции, в 1965–67 чл. Коллегии МИД СССР, с 3.6.1967 посол в Объединенной Арабской Республике (Египте). В 1956–66 чл. ЦРК КПСС.

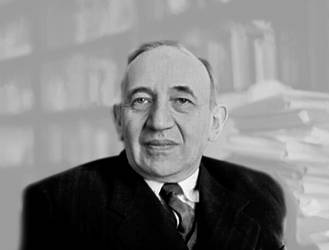

ВИНТЕР Александр Васильевич (28.9.1878–9.3.1958), инж. – электроэнергетик, академик АН СССР (с 29.3.1932). Сын рабочего. В 1899–1900 учился на мех. отделении Киевского политех. ин-та (исключен за участие в студенч. волнениях). В 1901 арестован, 4 мес. провел в заключении, затем выслан в Баку, где начал работу на электростанциях. С 1905 нач. Белогородской электростанции. Окончил электромех. отделение Петерб. политех. ин-та (1912). С 1912 пом. нач., нач. стр-ва электростанции на торфе «Электропередача». С 1915 гл. механик на стр-ве Владимирского порохового завода (Черусти Моск. губ.). С марта 1917 рук. стр-ва, с сент. 1925 по февр. 1927 нач. Шатурской электростанции. С февр. 1927 по 1932 нач. Днепростроя (стр-ва ДнепроГЭСа), одноврем. в 1930–33 нач. сооружения всех гражд. объектов Днепровского пром. комбината. Занимался изучением энергетич. ресурсов СССР, рационализацией структуры энергетич. систем СССР и др. В 1943–47 зам. пред. Тех. совета Наркомата электростанций СССР, в 1944–49 зам. дир. Энергетич. ин-та им Г.М. Кржижановского АН СССР. В Вел. Отеч. войну руководил стр-вом электростанций в вост. р-нах СССР и занимался вопросами совершенствования управления и эксплуатации энергетич. систем и электростанций.

ВИТАС (Vitas) Юозас Томович (наст. имя Йонас Валунас; Valūnas) (27.12.1898–1943), один из рук. антифашистского подполья в Литве, Герой Сов. Союза (8.5.1965, посмертно). Участник 1-й мир. войны. С 1919 чл. РКП(б). В 1920 призван в Литовскую армию, за коммун. агитацию приговорен к расстрелу, но бежал и перебрался в РСФСР. Окончил Моск. коммун. ун-т и Ленинградский электротех. ин-т. Работал инж. – электриком. После присоединения Литвы к СССР с 1940 пред. Вильнюсского горисполкома, затем зам. нач. энергоупр. Наркомата коммунального х-ва Литовской ССР. С кон. 1941 рук. литовских антифашистских групп, к-рые весной 1943 объединил в подпольную орг-цию «Союз освобождения Литвы». С мая 1943 1-й секр. подпольного Вильнюсского горкома КП(б) Литвы. Воссоздал парт. орг-ции в Каунасе, Алитусе и др. Выдан провокатором и 19.6.1943 арестован гестапо. Повергнут пыткам и казнен.

ВИШНЕВСКИЙ Александр Александрович (11.5.1906–19.11.1975), хирург, ген. – полк. мед. службы (22.2.1963), Герой Соц. Труда (23.5.1966), лауреат Ленинской (1960) и Гос. СССР (1970) премий, действительный чл. АМН СССР (1957). Сын А.В. Вишневского. Окончил мед. ф-т Казанского ун-та (1929). С 1929 преподаватель Казанского ун-та. В 1931 поступил в РККА. В 1931–33 преподаватель Воен. – мед. академии РККА, затем на науч. и клинич. работе. С 1939 рук. хирургич. отделения Всесоюзного ин-та эксперимент. медицины. Во время боев на р. Халхин-Гол (1939) хирург-консультант. В 1940–41 проф. Центр. ин-та усовершенствования врачей. С нач. Вел. Отеч. войны находился в действующей армии: хирург армии, гл. хирург Брянского, Волховского, Карельского, Резервного и 1-го Дальневосточного фронтов. Разработал и внедрил эффективные методы лечения огнестрельных ран. С 1946 гл. хирург Приморского, Моск. ВО. С 1947 зам. дир., с 1948 дир. Ин-та хирургии им. А.В. Вишневского, одноврем. с 1956 гл. хирург Мин-ва обороны СССР. С 1950 чл. КПСС. Разрабатывал проблемы воен. – полевой хирургии, проводил исследования по обезболиванию. В 1953 впервые в мире произвел операцию на сердце под местной анестезией, в 1957 – первую в СССР успешную операцию на «открытом сердце» с применением отечеств. аппарата искусств. кровообращения.

ВИШНЕВСКИЙ Александр Васильевич (23.8.1874–13.11.1948), воен. хирург, действительный чл. АМН СССР (1947), лауреат Сталинской премии (1942). Окончил мед. ф-т Казанского ун-та (1899). С 1899 работал на кафедре анатомии и опер. хирургии. Казанского ун-та; в 1904 защитил докторскую диссертацию. В 1904–12 приват-доцент той же кафедры. С 1910 консультант-хирург в клинике нервных болезней; один из основателей отеч. нейрохирургии. С 1912 зав. кафедрой хирургич. патологии, с марта 1916 – кафедрой госпитальной хирургии Казанского ун-та. Инициатор создания в Казани Травматологич. ин-та (1919), Ин-та усовершенствования врачей им. В.И. Ленина (1920–21). В Гражд. войну принимал активное участие в борьбу с эпидемиями. В 1926–34 зав. кафедрой факультетской хирургии и зав. факультетской хирургич. клиникой. В 1935–47 зав. хирургич. клиникой Центр. ин-та усовершенствования врачей и Всесоюзного ин-та эксперимент. медицины. С 1947 дир. НИИ хирургии АМН СССР. Разработал способы местной анестезии, предложил различные виды новокаиновой блокады и методику их применения в сочетании с масляно-бальзамич. повязкой для лечения ран и ожогов (мазь Вишневского). Эти методы широко применялись в Вел. Отеч. войну.

Его сын – А.А. Вишневский.

ВИШНЕВСКИЙ Всеволод Витальевич (8.12.1900–28.2.1951), писатель, драматург, капитан 1-го ранга, лауреат Сталинской премии (1950). Сын землемера. В 1914 уехал на фронт; кавалер Георгиевского креста и 2 георгиевских медалей. Участник Окт. переворота 1917 в Петрограде. В 1918 вступил в РККА. Участник Гражд. войны, матрос Волжской флотилии. В 1919–21 воевал в составе 1-й Конной армии. Осенью 1921 откомандирован на Балтийский флот, ред. журнала «Краснофлотец». Печатался с 1920. В Петрограде вместе с Д. Бедным, М.Е. Кольцовым, А.С. Серафимовичем и В.П. Ставским организовал Лит. объединение Кр. Армии и Флота (ЛОКАФ). Писал рассказы, проникнутые рев. героикой и прославлявшие большевистский переворот; к концу 1920-х гг. выпустил сб. рассказов «За власть Советов» и «Между смертями». Получил всероссийскую известность после выхода и постановки его пьесы «Первая Конная» (1929). Пьеса создавала легендизированный (и совершенно ложный) образ «конников Буденного» и прекрасно укладывалась в большевистскую трактовку Гражд. войны. С янв. 1932 работал над очередной пьесой о героике Гражд. войны «Да здравствует жизнь» (затем получила название «Из хаоса» и наконец «Оптимистическая трагедия»). Поставленная в Камерном театре в дек. 1933, пьеса имела большой успех (позже по ней был поставлен пропагандистский фильм). Затем, по предложению Е.Л. Дзигана, написал сценарий очередного извращающего историю Гражд. войны пропагандистского фильма «Мы из Кронштадта» (премьера в 1936). С 1937 чл. ВКП(б). В конце 1930-х – 1940-х гг. написал фильм-роман «Мы, русский народ» (поставлен на сцене в 1966), работал над сценариями фильмов «Щорс», «Первая Конная». Во время Вел. Отеч. войны в качестве корреспондента «Правды» находился на фронте, был в Ленинграде во время блокады. Возглавил группу писателей при Политуправлении Балтийского флота, написавших пьесу «Раскинулось море широко» (премьера 7.11.1942). Также написал сценарий док. фильма «Ленинград в борьбе» (1942), пьесу «У стен Ленинграда» (1944). С 1944 ред. журнала «Знамя». После войны написал антиист. пьесу «Незабываемый 1919-й». В конце жизни тяжело болел.

Жена – Софья Касьяновна Вишневецкая (2.2.1889 – апр. 1963), театральная художница.

ВИШНЕВСКИЙ Давид Николаевич (2.12.1894–20.2.1951), конструктор взрывателей, Герой Соц. Труда (16.9.1945), лауреат Сталинской премии, ген.-м. инж. – арт. службы (18.11.1944). С 1906 смазчик, затем машинист электростанции в Донбассе. В 1915 призван в армию. Участник 1-й мир. войны, рядовой, был дважды ранен. В 1918 поступил в РККА, с июня 1919 пом. ком. отд. тех. подрывной команды 13-й армии Юж. фронта, с янв. 1920 автомеханик-бригадир автомастерских 13-й армии, в марте – авг. 1920 ком. инж. парка 42-й дивизии. С февр. 1922 пом. уполномоченного РВСР. С мая 1922 нач. бюро агитации Политуправления РККА. С дек. 1922 – в ГАУ, в 1924–25 врио нач. отдела артиллерийских приемок. Окончил Воен. – арт. академию (1930). С нояб. 1931 инженер-конструктор ЦКБ Наркомата тяж. пром-сти СССР. С янв. 1936 гл. конструктор и нач. ЦКБ по взрывателям Наркомата боеприпасов СССР. С 1942 нач. лаборатории № 1 ЦКБ № 22. Руководил разработкой и внедрением в серийное производство новой системы взрывателей контактного и дистанционного действия для снарядов сухопутной, зенитной и морской артиллерии, авиационных бомб, в т. ч. для реактивных снарядов. Создатель первых в мире взрывателей на пневматическом принципе. В 1951 чл. ВКП(б).

ВИШНЕВСКИЙ Сергей Владимирович (18.4.1893–22.6.1967), воен. деятель, ген.-м. (7.5.1940). Окончил Елисаветградское кав. уч-ще (1914), Воен. академию им. М.В. Фрунзе (1933). В 1912 поступил в армию. Участник 1-й мир. войны, ком. взвода, эскадрона; штабс-ротмистр. В 1918 поступил в РККА. Участник Гражд. войны, пом. и нач. штаба бригады, ком. кав. полка, бригады. Участвовал в карательных экспедициях против анархистских формирований на Украине и против басмачей в Туркестане. С 1923 в распоряжении нач. штаба Туркестанского фронта, затем в Инспекции кавалерии РККА. С окт. 1923 ком. кав. полка, с мая 1924 зам. нач. кав. школы. С марта 1925 пом. ком., ком. кав. бригады, с окт. 1926 пом. нач. отдела штаба Ленинградского ВО. С окт. 1927 ком. 7-й Самарской кав. дивизии. С апр. 1929 нач. штаба кав. бригады, с мая 1933 преподаватель Воен. академии им. М.В. Фрунзе. С окт. 1940 пом. генерал-инспектора кавалерии РККА. После начала Вел. Отеч. войны в сент. 1941 назначен команд. 32-й армией. Его армия была окружена под Вязьмой и понесла огромные потери, после чего фактически перестала существовать и была расформирована. В. 22.10.1941 был взят в плен. Содержался в Летцене, Заммельсбурге, Нюрнберге, концлагерях Флоссенбург и Дахау. Освобожден американскими войсками и затем передан сов. властям. После завершения проверки НКВД В. в дек. 1945 был зачислен на воен. службу. С 1947 преподаватель Воен. академии им. М.В. Фрунзе. В 1949 переведен в запас.

ВЛАДИМИРОВ Семен Владимирович (22.1.1895–12.7.1956), конструктор стрелк. оружия. Сын железнодорожника. Окончил Иваново-Вознесенское механико-тех. уч-ще. Работал механиком на ткацко-прядильной фабрике в Ярославле, на заводах в Петрограде, слесарем, механиком, техником-конструктором на приисках и рудниках Сибири и Д. Востока. С 1918 участвовал в национализации золотых приисков в тайге. В 1919 мобилизован в партизан. отряд. Участник Гражд. войны в Сибири и Ср. Азии, затем зав. крепостной прожекторной станцией в Севастополе. В 1922 демобилизован. С 1922 слесарь лекальной мастерской Тульского оружейного завода, затем старший инж. – конструктор ЦКБ-15. Разработал самозарядный пистолет под патрон револьвера «Наган». В 1930 создал новый универсальный колесно-треножный станок для пулемета «Максим», принятый на вооружение РККА в 1931. На базе 7,62-мм пулемета ШКАС создал 12,7-мм крупнокалиберный авиац. пулемет ШВАК-12,7 (Шпитальный-Владимиров авиационный крупнокалиберный). В 1943–44 на основе своей автоматич. пушки В-20 разработал 14,5-мм крупнокалиберный пулемет для противотанкового ружья ПТРД, к-рый был принят на вооружение в 1944 как КПВ-44 (крупнокалиберный пулемет Владимирова), в танковой модификации – КПВТ.

ВЛАДИМИРСКИЙ Лев Анатольевич (14.9.1903–7.9.1973), воен. – мор. деятель, адм. (31.5.1954). Окончил Воен. – мор. уч-ще им. М.В. Фрунзе (1925), спец. курсы комсостава (1927) и Воен. академию Генштаба (1952). В составе войск в Туркестане участвовал в борьбе с басмачеством. В 1921 вступил в РККФ, в 1937 – в ВКП(б). Служил на кораблях Мор. сил Черного и Азовского морей: штурман, вахтенный нач., артиллерист, ст. пом. ком. эсминца. С 1932 ком. сторожевого корабля, эсминца, лидера. С 1937 нач. штаба, и.о. ком. бригады крейсеров. В 1938 на франц. транспорте «Бонифацио» осуществлял снабжение вооружением и боеприпасами коммун. войска в Испании. В 1939 принял в Италии новый лидер «Ташкент», а по возвращении в СССР назначен ком. бригады крейсеров Черного моря. С июня 1939 ком. эскадры Черномор. флота. Во время Вел. Отеч. войны со своими кораблями участвовал в обороне и эвакуации Одессы и Севастополя, а затем в проведении десантных операций в Крыму. В мае 1943 назначен команд. Черномор. флотом. Руководил флотом во время Новороссийской и Керченско-Эльтигенской десантных операций, в к-рых сов. войска понесли большие неоправданные потери. В мае 1944 перемещен на Балтику на пост ком. эскадры. Участник Выборгской операции. С 1947 адм. – инспектор Гл. инспекции Вооруж. сил, нач. Упр. воен. – мор. учебных заведений. С 1948 зам. гл. инспектора Вооруж. сил СССР по ВМФ, с 1952 нач. Гл. упр. (с апр. 1953 – Упр.) боевой подготовки ВМФ. С марта 1955 зам. главнокоманд. ВМФ по кораблестроению, в 1956–59 пред. Мор. науч. – тех. к-та. С 1959 на преподавательской работе. С 1962 зам. нач., в 1967–70 проф. – консультант Воен. – мор. академии. В 1970 вышел в отставку.

ВЛАДИМИРСКИЙ Михаил Федорович (20.2.1874–2.4.1951), парт. и гос. деятель. Сын священника. Окончил мед. ф-т Берлинского ун-та (1903). С 1895 чл. РСДРП, большевик. Работал в Московской социал-демократич. орг-ции. В 1899 приговорен к высылке, уехал за границу. Работал в загранич. орг-ции «Искры». В 1903–05 вел партработу в Нижнем Новгороде, с 1905 – в Москве. Активный участник вооруж. восстания в дек. 1905. В 1906 арестован, был выпущен под залог и, не дожидаясь суда, уехал во Францию. С июля 1917 чл. бюро Моск. к-та РСДРП(б). В 1917 чл. Боевого парт. центра по рук-ву вооруж. восстанием (Москва), чл. Президиума Моссовета. В 1918–21 чл. Президиума ВЦИК, с 16 по 30 марта 1918 и.о. пред. ВЦИК. В 1919 зам. наркома внутр. дел РСФСР. В 1918–19 член, в 1919–20 кандидат в чл. ЦК РКП(б). В 1922–25 секр. ЦК, нарком раб. – крест. инспекции, пред. ЦКК, зам. пред. СНК Украины. В 1925–27 чл. ЦКК ВКП(б), в 1926–27 чл. ее Президиума. В 1927–51 пред. ЦРК ВКП(б). В 1930–34 нарком здравоохранения РСФСР. Автор работ по вопросам советского стр-ва. Урна с прахом погребена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Его дочь – Евдокия – была замужем за парт. деятелем, оппозиционером М.Н. Рютиным.

ВЛАДИМИРЦОВ Александр Александрович (6.1.1911–1987), композитор. Сын воен. моряка, заслуженный артист РСФСР (1957). Окончил Студию фортепианной игры им. А.А. Ярошевского (1923), 3-й Ленинградский муз. техникум (1930), Ленинградскую консерваторию по классу композиции (1938). В кон. 1930-х гг. написал струнный квартет, сюиту, ряд инструментальных пьес, хоры, массовые песни и др. В 1933–37 рук. хоров красноармейской самодеятельности и Ансамбля песни и пляски Ленинградского Дома Красной Армии. В 1938–41 руководил различными концертными ансамблями. После нач. Вел. Отеч. войны ушел офицером на фронт. В 1941–45 воен. дирижер, затем рук. Ансамбля песни и пляски 55-й армии Ленинградского фронта. В годы войны написал мн. песен, из к-рых наиб. известными стали «Песня о винтовке», «Черноморский бушлат», «Боевая полковая», «За нами город Ленина», «Марш связистов», «Возвращение» и др. После демобилизации вновь работал композитором и дирижером. С 1953 худ. рук. и дирижер эстрадно-симфонического оркестра Ленинградского телевидения и радио.

ВЛАСИК Николай Сидорович (22.5.1896–18.6.1967), рук. охраны И.В. Сталина, ген.-л. (9.7.1945). Сын крестьянина. Окончил церк. – приходскую школу. С 1913 работал чернорабочим, землекопом. В марте 1915 призван в армию, мл. унтер-офицер. С нояб. 1917 милиционер в Москве. С нояб. 1918 чл. РКП(б). В сент. 1919 переведен в органы ВЧК, занимал руководящие посты в системе Опер. отдела, в функции к-рого входила охрана рук. партии и гос-ва. Долгие годы был личным телохранителем Сталина; с 1932 воспитывал его сына В.И. Сталина. В 1935–36 нач. личной охраны опер. отдела ОГПУ – НКВД СССР. С 1936 нач. опер. группы и нач. отделения 1-го отдела 1-го упр. НКВД СССР. 19.11.1938 назначен нач. 1-го отдела ГУГБ НКВД СССР; в февр. – июле 1941 отдел В. входил в состав НКГБ СССР, а затем вновь вернулся в ведение НКВД. 19.11.1942 В. был переведен на пост 1-го зам. нач. 1-го отдела. После образования в апр. 1943 самостоятельного НКГБ СССР, отдел В. был развернут в 6-е упр., но уже 9 авг. В. вновь стал не нач., а 1-м замом. С марта 1946 нач. упр. охраны № 1 МГБ СССР, занимавшегося исключительно охраной и обеспечением Сталина. 28.11.1946 под началом В. сформировано Гл. упр. охраны (ГУО) МГБ СССР, куда вошли 1-е и 2-е упр. охраны, а также Упр. коменданта Моск. Кремля. 23.5.1952 ГУО было преобразовано в Упр. охраны, а В. снят с работы и переведен зам. нач. Баженовского ИТЛ в Асбесте (Свердловская обл.). 16.12.1952 арестован и обвинен в «потакательстве врачам-вредителям», злоупотреблении служебным положением и т. д. В янв. 1955 приговорен к 5 годам ссылки в Красноярск, но в 1956 помилован (со снятием судимости).

ВЛАСОВ Андрей Андреевич (1.9.1900–1.8.1946), воен. деятель, ген.-л. (24.1.1942). Сын крестьянина. Учился на агрономич. ф-те Нижегородского ун-та. В мае 1920 мобилизован в РККА; участник Гражд. войны на Юге России, участвовал в карательных операциях против укр. повстанцев. Окончил 24-е Нижегор. краткосрочные пех. командные курсы (1920), курсы «Выстрел» (1929), Воен. академию им. М.В. Фрунзе (1935). В 1920–29 служил в 9-й Донской стрелк. дивизии: ком. взвода, роты, нач. полковой школы, ком. б-на, и.о. нач. штаба 14-го Смоленского полка. С 1930 чл. ВКП(б). С нояб. 1930 преподаватель тактики и пом. нач. учебного отдела Ленинградской объединенной школы им. В.И. Ленина. С февр. 1933 на руководящих постах в штабе Ленинградского ВО. С июля 1937 ком. 215-го, затем 133-го стрелк. полка, нач. 2-го отдела штаба Киевского ВО. С сент. 1938 ком. 72-й стрелк. дивизии. В окт. 1938 командирован в Китай в качестве воен. советника при опер. отделе Китайской армии. В нояб. 1939 вернулся в СССР и в янв. 1940 получил назначение ком. 99-й стрелк. дивизии. С янв. 1941 ком. 4-го мех. корпуса. В нач. Вел. Отеч. войны участвовал в боях при обороне Киева, где командовал 37-й армией Юго-Зап. фронта (23.7–5.9.1941). Осенью 1941 сумел прорваться с частями армии из окружения. 20.11.1941 получил назначение команд. 20-й армией; участник обороны Москвы. В марте 1942 В. назначен зам. команд. Волховским фронтом, одноврем. ему поручено руководство частями 2-й ударной армии, к-рая была брошена в бой «с колес», фактически не готовой к проведению военных операций. В 1942 армия В., оставленная командованием без поддержки, попала в окружение и была фактически уничтожена. Сам В. 12.7.1942 в деревне Туховичи выдан местными жителями патрулю 18-й немецкой армии. В сент. 1944 при поддержке командования вермахта и СС начал формирование из пленных сов. солдат Русской освободительной армии (РОА), к-рая, хотя полностью обеспечивалась вермахтом, все же считалась не частью вооруж. сил Германии, а союзной Германии армией. 14.11.1944 с санкции рейхсфюрера СС Г. Гиммлера объявил о создании К-та освобождения народов России (КОНР), к-рый провозгласил своей целью ликвидацию в СССР коммун. режима. Одноврем. РОА преобразована в Вооруж. силы КОНР (ВС КОНР). В 1944–45 части РОА принимали участие в боях против сов. войск. К концу войны в составе РОА под командованием В. действовали 2 дивизии (всего ок. 50 тыс. чел.). Пытался вывести части РОА на Запад, чтобы избежать сов. плена. Сам В. 12.5.1945 (вместе с неск. рук. КОНР) был захвачен в результате операции сов. спецслужб. 25.7–1.8.1946 в Москве прошел процесс Воен. коллегии Верх. суда СССР по делу РОА. Все подсудимые, в т. ч. В., приговорены к смертной казни. Повешен.

ВЛАСОВ Андрей Петрович (1905–1983), дипломат, чрезвычайный и полномочный посол. В 1939 направлен на работу в НКИД СССР, зам. зав., с 1939 зав. Отделом кадров НКИД СССР. С 13.10.1942 по 7.12.1944 чрезвычайный и полномочный посланник СССР в Австралии. С дек. 1944 зам. зав. Балканским отделом НКИД (с 1946 – МИД) СССР. С 1948 нач. Консульского упр. МИД СССР. С 1966 в отставке.

ВЛАСОВ Иван Алексеевич (28.8.1903–1969), парт. и гос. деятель. Окончил аграрный ф-т Всесоюзной с.-х. академии им. К.А. Тимирязева (1935). С 1916 работал разносчиком газет, в 1917–19 печатником в типографии «Утро России». В 1919 вернулся в деревню и до 1922 работал в своем хозяйстве. С 1922 пред. Исполкома Николаевского сельсовета, с 1924 пред. К-та крест. взаимопомощи своей деревни. С 1929 чл. ВКП(б). С 1935 науч. работник, зам. дир. Полевой опытной станции Всесоюзной с.-х. академии. В 1938 назначен пред. Исполкома Тульского облсовета. С 30.11.1938 1-й секр. Саратовского обкома ВКП(б). В 1939–52 кандидат в чл. ЦК ВКП(б). С июля 1942 пред. Исполкома Саратовского облсовета. С 9.4.1943 и. о. пред. (вместо отстраненного А.Е. Бадаева), с 4.3.1944 1-й зам. пред., с 25.6.1946 пред. Президиума Верх. совета РСФСР. В июле 1950 снят с поста и назначен дир. НИИ сельск. х-ва Мин-ва сельск. х-ва СССР (до 1960). Одноврем. в 1950–54 пред. Всесоюзного с.-х. об-ва.

ВЛОДЗИМИРСКИЙ Лев Емельянович (10.1.1905–23.12.1953), один из рук. органов гос. безопасности, ген.-л. (9.7.1945). Поляк, сын подъесаула. В янв. 1919 поступил в РККА. С июля 1925 секр. Кисловодского райисполкома, в 1927–28 уполномоченный уголовного розыска на Тереке. В мае 1928 переведен в органы ОГПУ. С дек. 1931 чл. ВКП(б). С 1937 – в ГУГБ НКВД СССР. С 22.12.1938 пом. нач. Следственной части НКВД СССР, с 4.9.1939 зам. нач., с 4.3.1940 по 22.7.1940 нач. Следственной части Гл. экон. упр. НКВД СССР. С 4.3.1940 1-й зам. нач. 3-го (контрразведывательного) отдела ГУГБ. После того как 3.2.1941 НКВД СССР был разделен на НКВД и НКГБ, В. возглавил Следчасть НКГБ СССР (на правах упр.). На его управление было возложено ведение следствия по особо важным делам. Когда НКВД и НКГБ 20.7.1941 вновь объединили, В. стал нач. Следчасти по особо важным делам. Один из наиболее одиозных следователей НКВД, широко применявших методы физ. воздействия. Практически все дела в отношении парт., воен. и хоз. руководства шли через В. 12.5.1943 возглавил Следчасть по особо важным делам НКГБ (МГБ) СССР. В авг. – нояб. 1946 нач. Управления МГБ Горьковской области. В 1947 по состоянию здоровья уволен в запас. В июле 1947 – марте 1953 (с перерывом в мае – июле 1948) нач. Упр. кадров и ревизионного отдела Гл. упр. сов. имущества за границей при СМ СССР. После смерти И.В. Сталина и объединения под руководством Берии всех органов внутренних дел 18.3.1953 В. назначен нач. Следственной части по особо важным делам МВД СССР. После ареста Берии 3.7.1953 В. снят с поста, 17 июля уволен из МВД и в тот же день арестован. Вместе с Берией «шел» по одному процессу. Признан виновным в фальсификации и незаконном ведении следствия, 23.12.1953 приговорен к смертной казни. Расстрелян.

ВОВСИ Мирон (Меер) Семенович (1.5.1897–6.6.1960), терапевт, академик АМН СССР (1948), заслуженный деятель науки РСФСР (1944), ген.-м. мед. службы (10.10.1943). Двоюродный брат С.М. Михоэлса. Окончил мед. ф-т Моск. ун-та (1919). В 1919 вступил в РККА. В Гражд. войну ст. врач полка 6-й Петроградской пролетарской дивизии. С 1922 сотрудник терапевтич. клиники 1-го МГУ, ст. науч. сотрудник Мед. – биологич. ин-та. С 1934 зав. терапевтич. отделением больницы им. С.П. Боткина. В 1936–38 проф., зав. кафедрой терапии, с 1938 – 2-й терапевтич. кафедрой Центр. ин-та усовершенствования врачей. В 1937 участвовал в травле обвиненного в умерщвлении А.М. Горького проф. Д.Д. Плетнева и др. В 1941–50 гл. терапевт РККА. Автор работ по физиологии и патологии почек, легких, сердца, печени; разработал основные положения воен. – полевой терапии. В 1938 разработал метод сывороточного лечения пневмонии. После Вел. Отеч. войны также ред. журнала «Клинич. медицина», зам. пред. Всесоюзного науч. об-ва терапевтов. В 1952 был обвинен в принадлежности к террористич. группе врачей, «ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям СССР». На следствии заявил, что он получил директиву «об истреблении руководящих кадров СССР» из США от орг-ции «Джойнт» через врача Шимелиовича и Михоэлса. После смерти И.В. Сталина «дело врачей» было прекращено, а все подследственные (в т. ч. В.) освобождены.

ВОВЧЕНКО Иван Антонович (30.12.1904–28.10.1976), воен. деятель, ген.-м. танковых войск (22.2.1943). В сент. 1926 поступил в РККА. Окончил школу одногодичников при 15-м стрелк. корпусе (1927), Украинскую кав. школу им. С.М. Будённого (1930), окружные сборы нач. снайперских команд Уральского ВО (1931), курсы организаторов стрелк. подготовки при ин-те «Выстрел» (1934), заочно Воен. академию механизации и моторизации РККА им. И.В. Сталина (1937). С апр. 1930 ком. взвода 7-го кав. полка, в февр. – июне 1933 – кав. эскадрона 9-го кав. полка. С мая 1936 ком. эскадрона и врид ком. д-на, с нояб. 1937 нач. строевого отдела Пензенского кав. уч-ща. С марта 1939 пом. ком. 138-го кав. полка, с окт. 1939 – 150-го отд. развед. б-на 120-й стрелк. дивизии. С апр. 1941 ком. 261-го отд. танкового батальона. С нач. Вел. Отеч. войны ком. отд. развед. батальона 48-й танковой дивизии. С сент. 1941 ком. 9-го танкового полка 9-й танковой бригады. С февр. 1942 ком. 81-й стрелк., с 17.4.1942 – 3-й гвард. танковой бригады. С 2.2.1943 ком. 3-го гвард. танкового корпуса. С 10.8.1944 по 31.1.1946 нач. 2-го Киевского уч-ща самоходной артиллерии. В мае 1947 вышел в отставку. Автор восп. «Танкисты» (1976).