Страница:

Некоторые склонны находить в этой версии мифа отзвук революционных событий. Нужно ли, однако, напоминать, что в ту пору, о которой идет речь, революция сама отошла в далекое легендарное прошлое, стала временем сновидений и мало-помалу отлилась в сознании наших квартиросъемщиков в некое мифословие?

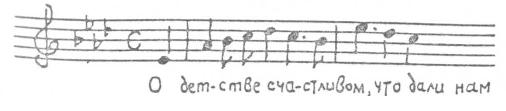

25. Массовая культура тридцатых годов

Впрочем, это только так называется. Ибо «культура» — слишком абстрактное обозначение того, что на самом деле было невесомой материей, заполняющей мир, чем-то таким, что присутствовало всюду, принимало разный облик, проявляло тысячи разных свойств, могло быть звуком, запахом, дуновением, цветом или бесцветностью, сверкало в окнах, гремело на улицах и в конце концов всегда было одним и тем же; это было нечто такое, чему никто никогда не мог дать последнего определения, потому что все, что можно было о нем сказать, означало лишь модус его существования, будь то красный цвет революционного знамени, усмешка вождя, до-мажорный звукоряд или победный рокот авиационного мотора; это была жизнь. Широкие крылья на солнце горят! Летит эскадрилья, воздушный отряд. Гудит пропеллер. Летит Чкалов. Только ведь и Чкалов — псевдоним того, чему нет названия: эпохи или жизни. Летят воздушные шарики, порхают треугольные флажки, на углах буланые лошади переступают точеными копытами, роняют дымящиеся яблоки на мостовую, на трамвайные рельсы, милиционеры в скрипучих седлах обозревают толпу; на углах плещутся флага, на углах стоят лоточники, лямка через плечо, на лотке ряды эмалевых значков из жести на булавках, словно коллекция жуков: Ильич — кудрявый малыш, Ильич — гимназист в мундире с пуговицами, Ильич с огромным лысым лбом, просто так или на красном бантике — возьмите бантик, значок полагается носить на бантике. Эскимо! Эскимо! На палочке! Между прочим, лучшее средство от ангины. Потому что утром рано. Заниматься мне гимнастикой не лень! Потому что водой из-под крана. Обливаюсь я. Кубики. Бульонные кубики. Где угодно, лишь бы только была под рукой чашка с кипятком: в пустыне, на Северном полюсе. Краснолицые папанинцы в унтах и мехах. Эх, хорошо бойцом отважным стать! Эх, хорошо и на Луну слетать! Эх, хорошо все книжки про-чи-тать! Что означает символика пионерского галстука? Три конца красного галстука символизируют союз трех поколений: коммунистов, комсомольцев и юных пионеров. Этот галстук смочен кровью рабочих и крестьян: осторожно, не запачкайтесь. Эх-грянем-сильнее-подтянем-дружнее… Фи-и-и-и-уу! Полетели и сели. В первом ряду. Сначала даже болит затылок, оттого что приходится смотреть на экран снизу вверх. Девушка спешит на свидание. И-и…дем, идем, веселые подруги, страна глядит на нас, глядит на нас! Девушка с характером. С голым затылком и шестимесячной завивкой. И даже не догадывается, какая она красивая. Страна глядит на нас, глядит на нас. А она даже не догадывается. Потому что у нас каждый молод сейчас. Трам-тара-рам-там-там. Крепче нашей любви не бывало. Не встречалось во все времена! (Там, тарам.) Она глубже седого Байкала. Если вы, например, тарарам-пам-пам, возьмете обыкновенный лист бумага, сложите его вдвое, а потом еще раз косо, вот так, сделаете всего лишь два надреза и вывернете с другой стороны, получится белый медведь, а если загнете уголки — кремлевская башня. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Просыпается с рас-све-том… Теперь возьмите двойной лист. Или лучше купите гипсовый порошок, смешайте с водой, приготовьте густую массу. А затем выложите эту массу в глубокую тарелку, предварительно смазав дно подсолнечным маслом, на дно укладывается фотография товарища Сталина. Когда масса затвердеет, тарелка кладется на ладонь, и р-раз! Пионерский подарок маме ко дню Восьмого марта. В ба-альшой стране, где женщина с мужчиной в одном строю, в одном строю, в одном строю! Это только так называется, а на самом деле это жизнь. Это эпоха. И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Она глубже седого Байкала, многоводней Амура она. Потому что утром рано! Заниматься мне гимнастикой не лень!

Впрочем, это только так называется. Ибо «культура» — слишком абстрактное обозначение того, что на самом деле было невесомой материей, заполняющей мир, чем-то таким, что присутствовало всюду, принимало разный облик, проявляло тысячи разных свойств, могло быть звуком, запахом, дуновением, цветом или бесцветностью, сверкало в окнах, гремело на улицах и в конце концов всегда было одним и тем же; это было нечто такое, чему никто никогда не мог дать последнего определения, потому что все, что можно было о нем сказать, означало лишь модус его существования, будь то красный цвет революционного знамени, усмешка вождя, до-мажорный звукоряд или победный рокот авиационного мотора; это была жизнь. Широкие крылья на солнце горят! Летит эскадрилья, воздушный отряд. Гудит пропеллер. Летит Чкалов. Только ведь и Чкалов — псевдоним того, чему нет названия: эпохи или жизни. Летят воздушные шарики, порхают треугольные флажки, на углах буланые лошади переступают точеными копытами, роняют дымящиеся яблоки на мостовую, на трамвайные рельсы, милиционеры в скрипучих седлах обозревают толпу; на углах плещутся флага, на углах стоят лоточники, лямка через плечо, на лотке ряды эмалевых значков из жести на булавках, словно коллекция жуков: Ильич — кудрявый малыш, Ильич — гимназист в мундире с пуговицами, Ильич с огромным лысым лбом, просто так или на красном бантике — возьмите бантик, значок полагается носить на бантике. Эскимо! Эскимо! На палочке! Между прочим, лучшее средство от ангины. Потому что утром рано. Заниматься мне гимнастикой не лень! Потому что водой из-под крана. Обливаюсь я. Кубики. Бульонные кубики. Где угодно, лишь бы только была под рукой чашка с кипятком: в пустыне, на Северном полюсе. Краснолицые папанинцы в унтах и мехах. Эх, хорошо бойцом отважным стать! Эх, хорошо и на Луну слетать! Эх, хорошо все книжки про-чи-тать! Что означает символика пионерского галстука? Три конца красного галстука символизируют союз трех поколений: коммунистов, комсомольцев и юных пионеров. Этот галстук смочен кровью рабочих и крестьян: осторожно, не запачкайтесь. Эх-грянем-сильнее-подтянем-дружнее… Фи-и-и-и-уу! Полетели и сели. В первом ряду. Сначала даже болит затылок, оттого что приходится смотреть на экран снизу вверх. Девушка спешит на свидание. И-и…дем, идем, веселые подруги, страна глядит на нас, глядит на нас! Девушка с характером. С голым затылком и шестимесячной завивкой. И даже не догадывается, какая она красивая. Страна глядит на нас, глядит на нас. А она даже не догадывается. Потому что у нас каждый молод сейчас. Трам-тара-рам-там-там. Крепче нашей любви не бывало. Не встречалось во все времена! (Там, тарам.) Она глубже седого Байкала. Если вы, например, тарарам-пам-пам, возьмете обыкновенный лист бумага, сложите его вдвое, а потом еще раз косо, вот так, сделаете всего лишь два надреза и вывернете с другой стороны, получится белый медведь, а если загнете уголки — кремлевская башня. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Просыпается с рас-све-том… Теперь возьмите двойной лист. Или лучше купите гипсовый порошок, смешайте с водой, приготовьте густую массу. А затем выложите эту массу в глубокую тарелку, предварительно смазав дно подсолнечным маслом, на дно укладывается фотография товарища Сталина. Когда масса затвердеет, тарелка кладется на ладонь, и р-раз! Пионерский подарок маме ко дню Восьмого марта. В ба-альшой стране, где женщина с мужчиной в одном строю, в одном строю, в одном строю! Это только так называется, а на самом деле это жизнь. Это эпоха. И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Она глубже седого Байкала, многоводней Амура она. Потому что утром рано! Заниматься мне гимнастикой не лень!

Присмотритесь к товарищам стахановцам. Кто эти люди? Разве это какие-нибудь сверхъестественные люди? Нет, товарищи. Это такие же люди, как мы с вами. И где-такие-люди-настойчивые-люди-они-ска-зали-будет-сдана-работа-в-срок! Опыт передовиков, инициативу передовиков подхватывают массы. Учиться у масс, быть всегда с массами и вести за собой массы. Этому учил нас…

26. Продолжение. Марки и фантики

27. Свидание двух королев

28. Ковчег усопших

25. Массовая культура тридцатых годов

Присмотритесь к товарищам стахановцам. Кто эти люди? Разве это какие-нибудь сверхъестественные люди? Нет, товарищи. Это такие же люди, как мы с вами. И где-такие-люди-настойчивые-люди-они-ска-зали-будет-сдана-работа-в-срок! Опыт передовиков, инициативу передовиков подхватывают массы. Учиться у масс, быть всегда с массами и вести за собой массы. Этому учил нас…

26. Продолжение. Марки и фантики

Теперь смотрите сюда: берете глянцевую бумагу. Или даже самую обыкновенную. Режете лист на восемь частей. Что-нибудь рисуете, фрукты, овощи, кремлевскую башню. Теперь надо бумагу скомкать, смять, разгладить утюгом, снова смять, снова разгладить, короче, истрепать как следует. Чтобы рисунок был плохо виден. Сложить, как складывают настоящие фантики, и можете теперь выходить во двор, но лучше под вечер, когда плохо видно. С пачкой фантиков в руке. Конечно, должны быть и настоящие, начинать игру надо с настоящих. Первый кон надо выиграть. На второй кон положить поддельный фантик и проиграть. Потом снова положить настоящий и выиграть. Фальшивые проигрывать, а настоящие выигрывать. Некоторые выигрывали таким способом целые состояния. Главное, не тушеваться, если разоблачат, клясться всеми клятвами, знать не знаю, и все. Можно вообще использовать любую цветную бумажку, сложить и выдать за фантик.

Самый дорогой фантик — это «Победа». Синего цвета, с ледоколом. Эти конфеты никто никогда не пробовал. Их едят на банкетах в Кремле. Вообще, одно дело есть конфеты, а другое — собирать фантики. Совершенно разные вещи. Фантик «Победа» стоит сто обыкновенных фантиков. «Мишка косолапый» — десять фантиков, «Мишка на севере» — по-разному. В них никто не играет, зачем рисковать; их хранят в коробках, в развернутом виде.

Прозрачные бумажки, например от ирисок, вообще не принимаются, это не фантики. Только плотные, из-под карамели и от шоколадных конфет. Вот названия самых известных фантиков: «раковая шейка», «сливочная коровка», «Пушкин», «счастливое детство», «ну-ка отними», «красноармейские», «пионерские», «артиллерийские», «черноморские». Дело даже не в названии. Дело в том, что от одного вида фантиков становится весело, жизнь становится интересной, приобретает смысл.

Можно и марки подделывать, но это трудно: вырезывать зубчики и все такое. Марку легче украсть, чем подделать. Заходишь в парадное, показываешь свои марки, а он тебе — свои. То да се, слово за слово…

А сам пальчиком — за уголок марки, осторожненько, пока не упадет на пол, и прикрыть ногой.

Проснуться утром и вспомнить о марках. Проснуться и увидеть, что комната залита небывалым светом: тишина, белые окна и то необъяснимое счастье, которое приносит первый снег. Рыжий першерон, кивая большой головой, неслышно переступает мохнатыми ногами, беззвучно катится телега, резиновые шины оставляют узорный след на снегу. Проснуться утром и увидеть мотающийся за окном красный флаг с черной каймой: снова кто-то отравлен врагами народа. Проснуться утром, выпрыгнуть из кровати и достать альбом. Не зря кирпичный узор вокруг окон старого дома напоминал зубцы почтовых марок. Воспоминания о чувствах могут быть почти такими же сильными, как и сами чувства, воспоминание, собственно, и есть пережитое заново чувство, и незаметно для себя пишущий эти строки погружается в транс, в немой восторг, с которым некогда обозревались эти богатства.

Торжественный день: поездка в Марочный переулок, давно уже не существующий. Там находится магазин, куда, впрочем, никто не заглядывает. Ибо ценность товара измеряется трудностью его добывания, а в марочном магазине продается лишь то, что добыть не составляет труда. Цель далекого путешествия — некое малозаметное брожение перед витриной и за углом, некое общество, в котором нет иерархии возраста: ученики всех классов и взрослые солидные дяди, и мошенники, и новички, и седовласые старцы. Для начала прошвырнуться туда-сюда.

Здесь обменивались условными фразами, словечками, напоминавшими тайный код эзотерических сект, отходили в сторонку, извлекали бумажники, разворачивали альбомы. Здесь исследовалась целость уголков и зубчиков, здесь понимали толк в деле, знали в лицо королей и королев, умели оценить значение проколов и надпечаток, проверяли марки на свет, чтобы увидеть «окно» или водяной знак. Здесь изредка появлялся некто по имени Дяденька, и однажды вас увели отсюда, как гамельнский крысолов увел за собою детей, через проходные дворы, мимо помоек и снеготаялок; вы вошли в неизвестный подъезд, поднялись по зловонной лестнице и вступили в квартиру, в темный, глаз выколи, коридор, и хозяин отомкнул ключом свою комнатку и достал тяжелый, переплетенный в кожу альбом с полки, где лежала кипа таких альбомов. Все, что было высшего качества — книги в тисненых переплетах, твердые фотографии и гравюры, покрытые папиросной бумагой, — все было сделано до революции, ибо одним из завоеваний революции было осознание того, что без всего этого можно обойтись.

Дяденька держался другого мнения. Толстые листы с золотым обрезом были обведены рамками, украшены гербами, под которыми выстроились ряды марок, редчайшие экземпляры и полные серии, сувениры далеких стран, экзотических островов; целый мир глядел на вас из этих крошечных разноцветных окон, который можно было бы назвать заповедником цивилизации: исчезнувшие княжества, угасшие династии, эфемерные республики и некогда могущественные империи, рассыпавшиеся в прах или ставшие сморщенными провинциями, подобно папоротникам, которые когда-то были лесами; все это, снабженное объяснительными табличками, окутанное ревнивой заботой, цветет и дремлет в ботаническом саду филателии.

Самый дорогой фантик — это «Победа». Синего цвета, с ледоколом. Эти конфеты никто никогда не пробовал. Их едят на банкетах в Кремле. Вообще, одно дело есть конфеты, а другое — собирать фантики. Совершенно разные вещи. Фантик «Победа» стоит сто обыкновенных фантиков. «Мишка косолапый» — десять фантиков, «Мишка на севере» — по-разному. В них никто не играет, зачем рисковать; их хранят в коробках, в развернутом виде.

Прозрачные бумажки, например от ирисок, вообще не принимаются, это не фантики. Только плотные, из-под карамели и от шоколадных конфет. Вот названия самых известных фантиков: «раковая шейка», «сливочная коровка», «Пушкин», «счастливое детство», «ну-ка отними», «красноармейские», «пионерские», «артиллерийские», «черноморские». Дело даже не в названии. Дело в том, что от одного вида фантиков становится весело, жизнь становится интересной, приобретает смысл.

Можно и марки подделывать, но это трудно: вырезывать зубчики и все такое. Марку легче украсть, чем подделать. Заходишь в парадное, показываешь свои марки, а он тебе — свои. То да се, слово за слово…

А сам пальчиком — за уголок марки, осторожненько, пока не упадет на пол, и прикрыть ногой.

Проснуться утром и вспомнить о марках. Проснуться и увидеть, что комната залита небывалым светом: тишина, белые окна и то необъяснимое счастье, которое приносит первый снег. Рыжий першерон, кивая большой головой, неслышно переступает мохнатыми ногами, беззвучно катится телега, резиновые шины оставляют узорный след на снегу. Проснуться утром и увидеть мотающийся за окном красный флаг с черной каймой: снова кто-то отравлен врагами народа. Проснуться утром, выпрыгнуть из кровати и достать альбом. Не зря кирпичный узор вокруг окон старого дома напоминал зубцы почтовых марок. Воспоминания о чувствах могут быть почти такими же сильными, как и сами чувства, воспоминание, собственно, и есть пережитое заново чувство, и незаметно для себя пишущий эти строки погружается в транс, в немой восторг, с которым некогда обозревались эти богатства.

Торжественный день: поездка в Марочный переулок, давно уже не существующий. Там находится магазин, куда, впрочем, никто не заглядывает. Ибо ценность товара измеряется трудностью его добывания, а в марочном магазине продается лишь то, что добыть не составляет труда. Цель далекого путешествия — некое малозаметное брожение перед витриной и за углом, некое общество, в котором нет иерархии возраста: ученики всех классов и взрослые солидные дяди, и мошенники, и новички, и седовласые старцы. Для начала прошвырнуться туда-сюда.

Здесь обменивались условными фразами, словечками, напоминавшими тайный код эзотерических сект, отходили в сторонку, извлекали бумажники, разворачивали альбомы. Здесь исследовалась целость уголков и зубчиков, здесь понимали толк в деле, знали в лицо королей и королев, умели оценить значение проколов и надпечаток, проверяли марки на свет, чтобы увидеть «окно» или водяной знак. Здесь изредка появлялся некто по имени Дяденька, и однажды вас увели отсюда, как гамельнский крысолов увел за собою детей, через проходные дворы, мимо помоек и снеготаялок; вы вошли в неизвестный подъезд, поднялись по зловонной лестнице и вступили в квартиру, в темный, глаз выколи, коридор, и хозяин отомкнул ключом свою комнатку и достал тяжелый, переплетенный в кожу альбом с полки, где лежала кипа таких альбомов. Все, что было высшего качества — книги в тисненых переплетах, твердые фотографии и гравюры, покрытые папиросной бумагой, — все было сделано до революции, ибо одним из завоеваний революции было осознание того, что без всего этого можно обойтись.

Дяденька держался другого мнения. Толстые листы с золотым обрезом были обведены рамками, украшены гербами, под которыми выстроились ряды марок, редчайшие экземпляры и полные серии, сувениры далеких стран, экзотических островов; целый мир глядел на вас из этих крошечных разноцветных окон, который можно было бы назвать заповедником цивилизации: исчезнувшие княжества, угасшие династии, эфемерные республики и некогда могущественные империи, рассыпавшиеся в прах или ставшие сморщенными провинциями, подобно папоротникам, которые когда-то были лесами; все это, снабженное объяснительными табличками, окутанное ревнивой заботой, цветет и дремлет в ботаническом саду филателии.

27. Свидание двух королев

Девочка неслышно взлетела наверх, один марш, другой. Если бы кто-нибудь следил за ней, то увидел бы ее черный силуэт на фоне лестничного окна. Она просунула руку между пуговками платья. Сердце прыгало под ледяной ладонью. Она прижала пальцем сосок и представила себе, как там наверху, за дверью, дребезжит звонок и будит спящих.

Это была фантазия, потому что звонки были только у жителей парадных лестниц.

Она ничего не собиралась предпринимать и лишь играла в то, что могла бы сделать. В левой руке она держала ржавый, изогнутый на конце предмет. Без него игра была ненастоящей. Поднимаясь на цыпочках — один этаж, другой, — она представляла себе, как она мчится вниз прыжками через две ступеньки, никем не замеченная, неуловимая, и в тот момент, когда она выбежала во двор, она уже была наверху. Она стояла на площадке перед дверью Бахтарева, сжимая в руках свое оружие. Выглянула из окна, как бы желая увидеть себя там, внизу. Двор был погружен в непроглядную тьму.

Так прошло еще сколько-то времени; она топталась перед дверью, воображая себя в маске, в кожаном пальто с поднятым воротником, с пистолетом в руке. Добыла из кармана зеркальце, щербатый осколок, блеснувший в полумраке, и увидела страшные черты, которые не помещались в стекле. Между тем неодолимая сила, похожая на вожделение, нудила и щекотала, и подзуживала ее, как тянут за рукав непослушного или глухого. Она играла с вожделением, притворяясь, будто не слышит его зова, и как бы нехотя исполняя его приказ. Снаряд, называемый в просторечии фомкой, лежал наготове на подоконнике, девочка начала примерять его, твердо зная, что может в любой момент остановиться, чтобы не довести сладостное упражнение до конца. Она исследовала пальцем анатомию двери, ощупала медный кружок английского замка и отыскала щель между косяком и дверью, испытывая почти чувственное возбуждение; сплющенный конец воровского орудия не входил в щель; сна нажала, и дерево, источенное временем, поддалось. Теперь грохнуть в дверь каблуком, чтобы там повскакали с постелей. Отшвырнуть ржавый жезл, пулей вылететь во Двор. Тревога! Бандитский налет… Что ока и сделала — вернее, чуть не сделала. Тишина объяла дом и девочку, темнота раздвинула пространство; с бешено колотящимся сердцем, окоченевшая от ужаса и наслаждения, она стояла перед дверью на лестничной площадке. Медленно, умело давила на фомку, чувствуя, как железо все глубже входит в деревянную плоть, и вдруг, легко и просто, дверь открылась. Длинный железный крюк, который накидывали на петлю с внутренней стороны двери, висел на стене. В кухне белели бумажные кружева на полках, блестел кран над раковиной. Дверь в комнату была приоткрыта. Все было кончено, и она стояла, тяжело дыша, словно после тяжелого подвига, плечи ее опустились, орудие преступления повисло в бессильной руке.

Она услышала чмокающий звук, это капала вода из крана. Нужно было что-то делать, но вся ее энергия, пыл и страсть ушли на операцию взлома. Дверь на расхлябанной пружине осталась незахлопнутой, с площадки тянуло холодом. Ей почудился шорох, движение ноги, ищущей ступеньку: кто-то крался по лестнице. Выскочить не мешкая и залезть по лесенке на чердак. Шорох перешел в ужасный скрип, но не на лестнице, а в квартире, дверь на кухню медленно растворилась, и глазам Любы предстало белое привидение.

Это была женщина в ночной рубашке, с огромными, блестящими в полутьме глазами.

«Ты кто? — сказала она могильным голосом. — Ты… зачем?»

Девочка, разинув рот, тупо смотрела на нее.

«Ты эту штуку положи… Ты откуда взялась?.. Ты наводчица, тебя подослали?»

Девочка медленно занесла фомку над головой. Пятясь, оттолкнула наружную дверь гибким движением зада и переступила порог. Она стояла, придерживая ногою дверь, на площадке в относительной безопасности, играла фомкой, потом коротко взмахнула рукой — железо полетело вниз и громко звякнуло на дне двора. Хозяйка провела рукой по гладким волосам. Некоторое время две женщины рассматривали друг друга.

«Что ж, так и будем стоять? — наконец промолвила Вера. — Заходи, раз уж пришла… Небось сама напугалась».

Ей было холодно в рубашке, она притворила дверь комнаты, опустилась на табуретку и поджала голые ноги. Вода капала из крана; она потянулась и завернула кран. Девочка видела, как под рубашкой колыхнулись ее груди. Короткая полурасплетенная коса покачивалась у ней за спиной.

«Я тебя знаю, — сказала Вера, — ты из второго подъезда… Это ты кошку выбросила?»

Можно было догадаться по ее движениям, по тому, как она сидела, сложив руки под грудью и составив большие круглые колени, обтянутые рубашкой, что она не спала или по крайней мере не только что проснулась. В тайных недрах квартиры она лежала без сна и как будто дожидалась, когда ночная гостья совладает с замком. Какая она тут хозяйка? — весь дом знал, что Толя Бахтарев не женат. Такие мужчины не женятся.

Значит, это была его «краля», «подстилка», «евонная любовница», все эти слова девочка слышала во дворе, произносимые вполголоса из боязни задеть государственную власть, отсвет которой как бы падал и на Бахтарева. Можно добавить, что они произносились без осуждения, хоть и звучали грубо, — может быть, из-за особого свойства народной речи, не знающей промежуточных выражений, — ив конце концов были лишь констатацией факта, по сути дела нормального, в том смысле, что если уж Бахтарев выбрал себе возлюбленную в нашем доме, то это должна быть никак не меньше, чем княжеская дочь.

Девочка смотрела на нее в каком-то мутном одурении, испытывая к ней одновременно физиологическое отвращение и непонятное влечение. Она растерялась, как теряется подросток, случайно оказавшись наедине с полуодетой женщиной; если можно так выразиться, ее пригвоздило на месте желание бежать. В лице Веры перед ней предстал весь женский пол, неуклюжий, чувственный, лениво-мягкотелый, широкозадый и пышногрудый, вызывающий жгучее любопытство и оскорблявший ее. Вера как будто говорила ей: и ты такая же. Но не догадывалась, кто стоял перед ней в призрачном свете, падавшем из окна: маленький кобольд, презрительный андрогин с тусклым немигающим взором и переплетенными ногами. Она встала, и девочка мгновенно отступила назад. «Садись, — сказала Вера усталым голосом, — я тебе ничего не сделаю. Сядь, говорю… — Она прошлепала босиком, неся свое полное тело, мимо гостьи, чтобы закрыть дверь. При этом оказалось, что они почти одного роста. — Гляди-ка, и замок цел. Кто ж тебя подучил?»

Усевшись, она принялась заплетать волосы. Девочка пожирала ее глазами. Откуда-то взялись шпильки, она сворачивала и скалывала косу на затылке.

«Слушай, — сказала она со шпильками во рту, — может, ты есть хочешь?»

Девочка молчала.

«Я сама проголодалась. Страсть как люблю есть ночью».

Но когда она вернулась, в длинном, перетянутом в талии халате и домашних туфлях, держа в руках припасы и бутылку, на кухне никого не было. «Эй», — сказала Вера негромко, вышла на лестничную площадку — девчонки след простыл.

Ей пришла в голову нелепая мысль, что, пока она там возилась, косоглазая девочка-колдунья прошмыгнула в квартиру. Значит, все-таки она пришла с какой-то целью. Разузнать о родителях? Вера усмехнулась; она была уверена, что отец, который все мог, уладит и эту историю. Да и зачем ночной воровке полумертвые старики?

Присмотревшись, она увидела девочку, которая сидела на корточках в углу за лесенкой, ведущей на чердак. Она вернулась на кухню; девочка бесшумно, как кошка, вошла следом за ней.

«Слушай-ка, — сказала Вера, — объясни ты мне наконец… — Она остановилась и запахнула на груди халат. — Ты что на меня уставилась? Ну-ка, подойди поближе… Ты кто? Ты девчонка? Или парень?»

Люба скривила рот.

«Я знаю, зачем ты пришла, — задумчиво жуя, говорила Вера. —

Выпьем со свиданьицем, самую малость не повредит… Ты к нему пришла, да? Ты в него влюбилась?»

Девочка молча смотрела за ее движениями.

«Он пьяный, не слышит…» — пробормотала Вера, оборачиваясь на дверь в гостиную. Она перевела глаза на гостью и увидела, что та тоже смотрит на дверь.

«Мой тебе совет — держись от него подальше… Он бес, он нечистая сила. Он тебе всю жизнь искорежит и сам не заметит… Тебе сколько лет?»

Но девочка уловила то, чего Вера не слышала. Несколько времени спустя дверь неслышно, как бы сама собой, стала приоткрываться, а затем и новое лицо выступило на сцену.

Это была фантазия, потому что звонки были только у жителей парадных лестниц.

Она ничего не собиралась предпринимать и лишь играла в то, что могла бы сделать. В левой руке она держала ржавый, изогнутый на конце предмет. Без него игра была ненастоящей. Поднимаясь на цыпочках — один этаж, другой, — она представляла себе, как она мчится вниз прыжками через две ступеньки, никем не замеченная, неуловимая, и в тот момент, когда она выбежала во двор, она уже была наверху. Она стояла на площадке перед дверью Бахтарева, сжимая в руках свое оружие. Выглянула из окна, как бы желая увидеть себя там, внизу. Двор был погружен в непроглядную тьму.

Так прошло еще сколько-то времени; она топталась перед дверью, воображая себя в маске, в кожаном пальто с поднятым воротником, с пистолетом в руке. Добыла из кармана зеркальце, щербатый осколок, блеснувший в полумраке, и увидела страшные черты, которые не помещались в стекле. Между тем неодолимая сила, похожая на вожделение, нудила и щекотала, и подзуживала ее, как тянут за рукав непослушного или глухого. Она играла с вожделением, притворяясь, будто не слышит его зова, и как бы нехотя исполняя его приказ. Снаряд, называемый в просторечии фомкой, лежал наготове на подоконнике, девочка начала примерять его, твердо зная, что может в любой момент остановиться, чтобы не довести сладостное упражнение до конца. Она исследовала пальцем анатомию двери, ощупала медный кружок английского замка и отыскала щель между косяком и дверью, испытывая почти чувственное возбуждение; сплющенный конец воровского орудия не входил в щель; сна нажала, и дерево, источенное временем, поддалось. Теперь грохнуть в дверь каблуком, чтобы там повскакали с постелей. Отшвырнуть ржавый жезл, пулей вылететь во Двор. Тревога! Бандитский налет… Что ока и сделала — вернее, чуть не сделала. Тишина объяла дом и девочку, темнота раздвинула пространство; с бешено колотящимся сердцем, окоченевшая от ужаса и наслаждения, она стояла перед дверью на лестничной площадке. Медленно, умело давила на фомку, чувствуя, как железо все глубже входит в деревянную плоть, и вдруг, легко и просто, дверь открылась. Длинный железный крюк, который накидывали на петлю с внутренней стороны двери, висел на стене. В кухне белели бумажные кружева на полках, блестел кран над раковиной. Дверь в комнату была приоткрыта. Все было кончено, и она стояла, тяжело дыша, словно после тяжелого подвига, плечи ее опустились, орудие преступления повисло в бессильной руке.

Она услышала чмокающий звук, это капала вода из крана. Нужно было что-то делать, но вся ее энергия, пыл и страсть ушли на операцию взлома. Дверь на расхлябанной пружине осталась незахлопнутой, с площадки тянуло холодом. Ей почудился шорох, движение ноги, ищущей ступеньку: кто-то крался по лестнице. Выскочить не мешкая и залезть по лесенке на чердак. Шорох перешел в ужасный скрип, но не на лестнице, а в квартире, дверь на кухню медленно растворилась, и глазам Любы предстало белое привидение.

Это была женщина в ночной рубашке, с огромными, блестящими в полутьме глазами.

«Ты кто? — сказала она могильным голосом. — Ты… зачем?»

Девочка, разинув рот, тупо смотрела на нее.

«Ты эту штуку положи… Ты откуда взялась?.. Ты наводчица, тебя подослали?»

Девочка медленно занесла фомку над головой. Пятясь, оттолкнула наружную дверь гибким движением зада и переступила порог. Она стояла, придерживая ногою дверь, на площадке в относительной безопасности, играла фомкой, потом коротко взмахнула рукой — железо полетело вниз и громко звякнуло на дне двора. Хозяйка провела рукой по гладким волосам. Некоторое время две женщины рассматривали друг друга.

«Что ж, так и будем стоять? — наконец промолвила Вера. — Заходи, раз уж пришла… Небось сама напугалась».

Ей было холодно в рубашке, она притворила дверь комнаты, опустилась на табуретку и поджала голые ноги. Вода капала из крана; она потянулась и завернула кран. Девочка видела, как под рубашкой колыхнулись ее груди. Короткая полурасплетенная коса покачивалась у ней за спиной.

«Я тебя знаю, — сказала Вера, — ты из второго подъезда… Это ты кошку выбросила?»

Можно было догадаться по ее движениям, по тому, как она сидела, сложив руки под грудью и составив большие круглые колени, обтянутые рубашкой, что она не спала или по крайней мере не только что проснулась. В тайных недрах квартиры она лежала без сна и как будто дожидалась, когда ночная гостья совладает с замком. Какая она тут хозяйка? — весь дом знал, что Толя Бахтарев не женат. Такие мужчины не женятся.

Значит, это была его «краля», «подстилка», «евонная любовница», все эти слова девочка слышала во дворе, произносимые вполголоса из боязни задеть государственную власть, отсвет которой как бы падал и на Бахтарева. Можно добавить, что они произносились без осуждения, хоть и звучали грубо, — может быть, из-за особого свойства народной речи, не знающей промежуточных выражений, — ив конце концов были лишь констатацией факта, по сути дела нормального, в том смысле, что если уж Бахтарев выбрал себе возлюбленную в нашем доме, то это должна быть никак не меньше, чем княжеская дочь.

Девочка смотрела на нее в каком-то мутном одурении, испытывая к ней одновременно физиологическое отвращение и непонятное влечение. Она растерялась, как теряется подросток, случайно оказавшись наедине с полуодетой женщиной; если можно так выразиться, ее пригвоздило на месте желание бежать. В лице Веры перед ней предстал весь женский пол, неуклюжий, чувственный, лениво-мягкотелый, широкозадый и пышногрудый, вызывающий жгучее любопытство и оскорблявший ее. Вера как будто говорила ей: и ты такая же. Но не догадывалась, кто стоял перед ней в призрачном свете, падавшем из окна: маленький кобольд, презрительный андрогин с тусклым немигающим взором и переплетенными ногами. Она встала, и девочка мгновенно отступила назад. «Садись, — сказала Вера усталым голосом, — я тебе ничего не сделаю. Сядь, говорю… — Она прошлепала босиком, неся свое полное тело, мимо гостьи, чтобы закрыть дверь. При этом оказалось, что они почти одного роста. — Гляди-ка, и замок цел. Кто ж тебя подучил?»

Усевшись, она принялась заплетать волосы. Девочка пожирала ее глазами. Откуда-то взялись шпильки, она сворачивала и скалывала косу на затылке.

«Слушай, — сказала она со шпильками во рту, — может, ты есть хочешь?»

Девочка молчала.

«Я сама проголодалась. Страсть как люблю есть ночью».

Но когда она вернулась, в длинном, перетянутом в талии халате и домашних туфлях, держа в руках припасы и бутылку, на кухне никого не было. «Эй», — сказала Вера негромко, вышла на лестничную площадку — девчонки след простыл.

Ей пришла в голову нелепая мысль, что, пока она там возилась, косоглазая девочка-колдунья прошмыгнула в квартиру. Значит, все-таки она пришла с какой-то целью. Разузнать о родителях? Вера усмехнулась; она была уверена, что отец, который все мог, уладит и эту историю. Да и зачем ночной воровке полумертвые старики?

Присмотревшись, она увидела девочку, которая сидела на корточках в углу за лесенкой, ведущей на чердак. Она вернулась на кухню; девочка бесшумно, как кошка, вошла следом за ней.

«Слушай-ка, — сказала Вера, — объясни ты мне наконец… — Она остановилась и запахнула на груди халат. — Ты что на меня уставилась? Ну-ка, подойди поближе… Ты кто? Ты девчонка? Или парень?»

Люба скривила рот.

«Я знаю, зачем ты пришла, — задумчиво жуя, говорила Вера. —

Выпьем со свиданьицем, самую малость не повредит… Ты к нему пришла, да? Ты в него влюбилась?»

Девочка молча смотрела за ее движениями.

«Он пьяный, не слышит…» — пробормотала Вера, оборачиваясь на дверь в гостиную. Она перевела глаза на гостью и увидела, что та тоже смотрит на дверь.

«Мой тебе совет — держись от него подальше… Он бес, он нечистая сила. Он тебе всю жизнь искорежит и сам не заметит… Тебе сколько лет?»

Но девочка уловила то, чего Вера не слышала. Несколько времени спустя дверь неслышно, как бы сама собой, стала приоткрываться, а затем и новое лицо выступило на сцену.

28. Ковчег усопших

Бабусе приснился сон. Она лежала в темноте в своей комнате, когда в дом забрались разбойники.

Какой дом имелся в виду, не было ясно; все в этом сне, как и в жизни, происходило и там, и здесь. Трудно было решить, какая погода на дворе, должно быть, стояла зима, обычное время ее грез, и окна до половины занесло снегом, но тотчас, спохватившись, она вспомнила, что в городе ничего этого нет. Она кралась по коридору, вытянув руки перед собой, чтобы не наткнуться на шкаф, не наделать шума и не разбудить умерших стариков, и снова сообразила, что все это ей снится; так повторилось несколько раз. В конце концов она пробудилась. Она лежала в своей комнатке, полуодетая, и напряженно вслушивалась.

Сомнений не было! Снег слабо похрустывал под ногами. Чьи-то валенки пересекли двор. Кто-то стоял на крыльце, не то давешний нищий, не то управдом: она смутно видела его из окошка, прячась за цветочными горшками. Он повернул лицо в ее сторону и поманил ее, но оказалось, что знак предназначался не ей. Толпа черных бородатых людей взошла на скрипучее крыльцо, один из них вытащил воровской инструмент и взломал дверь. Бабуся не могла подняться, не могла закричать. Случилось то, чего она давно ждала и боялась: ее разбил паралич.

И опять все повторилось, с небольшими отклонениями, опять она дремала, грезила, просыпалась и видела сны наяву… Между тем грабитель вошел на кухню. Возможно, он искал впотьмах дверь, чтобы пробраться в большую комнату. Бандит держал наготове свое оружие, железный посох лицемерного нищего, он ведь только прикидывался, что пришел просить милостыню. Мелькнула мысль: Верка удрала, а может, сама отворила преступнику дверь.

С великим трудом поднявшись, старуха потащила за собой свои чугунные парализованные ноги и, пока шла, пока шарила слепыми руками шкаф, холодную гладкую поверхность стекла, пришла в себя окончательно. Сон был в руку: в гостиной, на разложенном на ночь диване, лежал лицом к стене Толя — а рядом пустая подушка, одеяло откинуто. В углу поблескивал за темным стеклом циферблат часов. Пустынные окна казались еще огромнее.

Заглянуть на кухню, заперта ли дверь.

«Ты чего не спишь?»

«А ты?» — спросила Вера.

«И все шебуршится, все шебуршится… — проворчала старуха. — Я уж думала, воры залезли».

«И я думала», — отозвалась Вера.

«Э-эх, мать моя, — усевшись, сказала бабуся, довольная, что все обошлось и есть с кем поговорить. — Уж это, мать моя… — зевала она, — женчине никак не положено. Мужик пьет, на то он и мужик. А тебе над собой надо контроль держать».

«Зачем?» — спросила Вера задумчиво и допила рюмку.

«Уважать не будет, вот зачем».

«Он и так меня не уважает».

«Значит, заслужила».

Помолчали.

«Чего свет не зажигаешь?» «И так светло».

Опять помолчали, потом старуха спросила: «Что, и он тут с тобой подкреплялся?» «Выпей винца», — сказала Вера. «Еще чего… Ишь, моду какую взяли».

«Тетя Паша, может, мне от него уйти? Чем резину тянуть… И тебе будет спокойнее».

«Мое какое дело, вы молодые, сами разбирайтесь. Вам жить». «Да не живет он со мною…» «Эва. А с кем же?» Вера пожала плечами.

«Больно уж ты много хочешь, — сказала бабуся наставительно. — У мужчины все зависит от настроения. Так уж природой положено».

«У него никогда нет настроения».

«Значит, мать моя, заслужила!»

«Я и к врачу ходила. Врач говорит, у алкоголиков это бывает».

«Еще чего наговоришь, — рассердилась бабуся, — какой он алкоголик! Может, он нарочно пьет, чтобы от тебя отвязаться».

«Ты меня не поняла».

«Чего ж тут не понимать».

«Я не о том… Я не сладострастная».

«Чего ж тогда жалуешься?»

«Я бы все простила. Для меня главное любовь».

«Насильно… у-а-ах, — бабуся сладко зевнула, — мил не будешь… — Немного погодя она спросила: — Ну, и чего же он тебе говорит?»

«Ничего не говорит. Я к ворожее ходила».

«Во, во. Ходи побольше. Они тебе наговорят…» «Она не шарлатанка, — сказала Вера. — Она в нашем доме живет».

«Господи-сусе! Ты уж не проговорилась ли?» «О чем?»

Старуха взглянула на дверь и провещала утробным шепотом: «Надежда-то со стариком. А?»

«Тетя Паша. Ну что ты волнуешься, себе и другим покою не даешь. Ну, поживут и уедут».

«Куды ж им ехать? Уж они приехали…»

«Может, я все сама себе придумала? Может, на самом деле ничего и нет?» — проговорила Вера.

«Чего? — отозвалась бабуся. — Вот и я так думаю. А они все живут, ни туды и ни сюды…»

Вера молча покосилась на нее, начала убирать со стола и что-то задела рукавом, — звон разбившегося стекла, как гром, потряс кухню. В ужасе обе женщины уставились на тускло мерцающий стеклянный стебель рюмки, это было все, что осталось от девочки. Вера пробормотала: «Это к счастью…» Ночь струилась из окна. Медленно падала вода из крана. Они сидели, боясь шелохнуться, и чем отчетливей проступали из мутной мглы очертания вещей, тем сильней было ощущение невидимого шелестящего присутствия, мертвой жизни, обнимавшей бодрствующих и спящих.

Ночью дом жил тайной жизнью. Он казался выше и неприступней и плыл в глухой неподвижности под оловянным небом. Дом смотрел слюдяными окнами во двор, как иногда люди вглядываются в собственную жизнь, в самих себя. В недрах квартир, в могильной тьме комнат жильцы лежали в кроватях и в испуге обнимали друг друга. Дети натягивали на голову пододеяльник, воображая, как в окно влетит карлик-бородач или шаровая молния. Но и страх может наскучить, и, томимый любопытством, ребенок украдкой высовывал нос. Распростертый на спине ночной соглядатай вперялся в светлеющий мрак. Ему приходила в голову удивительная мысль — представление, лежащее в основе некоторых мифологий: он видел перевернутый вверх ногами мир. В этом мире вещи растут книзу, корнями вверх, пол — это потолок, а потолок на самом деле пол, и можно обойти кругом плетеный провод, на котором стоит, как громадный пыльный цветок, матерчатый абажур; неслышно ступая по белому полу, протянуть руку к нависающей сверху громаде платяного шкафа и, задрав голову, взглянуть на уснувших, как в небесах, родителей. Можно подкрасться к окну и стоять в светлой раме и увидеть внизу, на самом дне мира, черно-синее небо, окоем крыш, дом-нагльфар, корабль из ногтей мертвецов, плывущий в небесных водах.

Какой дом имелся в виду, не было ясно; все в этом сне, как и в жизни, происходило и там, и здесь. Трудно было решить, какая погода на дворе, должно быть, стояла зима, обычное время ее грез, и окна до половины занесло снегом, но тотчас, спохватившись, она вспомнила, что в городе ничего этого нет. Она кралась по коридору, вытянув руки перед собой, чтобы не наткнуться на шкаф, не наделать шума и не разбудить умерших стариков, и снова сообразила, что все это ей снится; так повторилось несколько раз. В конце концов она пробудилась. Она лежала в своей комнатке, полуодетая, и напряженно вслушивалась.

Сомнений не было! Снег слабо похрустывал под ногами. Чьи-то валенки пересекли двор. Кто-то стоял на крыльце, не то давешний нищий, не то управдом: она смутно видела его из окошка, прячась за цветочными горшками. Он повернул лицо в ее сторону и поманил ее, но оказалось, что знак предназначался не ей. Толпа черных бородатых людей взошла на скрипучее крыльцо, один из них вытащил воровской инструмент и взломал дверь. Бабуся не могла подняться, не могла закричать. Случилось то, чего она давно ждала и боялась: ее разбил паралич.

И опять все повторилось, с небольшими отклонениями, опять она дремала, грезила, просыпалась и видела сны наяву… Между тем грабитель вошел на кухню. Возможно, он искал впотьмах дверь, чтобы пробраться в большую комнату. Бандит держал наготове свое оружие, железный посох лицемерного нищего, он ведь только прикидывался, что пришел просить милостыню. Мелькнула мысль: Верка удрала, а может, сама отворила преступнику дверь.

С великим трудом поднявшись, старуха потащила за собой свои чугунные парализованные ноги и, пока шла, пока шарила слепыми руками шкаф, холодную гладкую поверхность стекла, пришла в себя окончательно. Сон был в руку: в гостиной, на разложенном на ночь диване, лежал лицом к стене Толя — а рядом пустая подушка, одеяло откинуто. В углу поблескивал за темным стеклом циферблат часов. Пустынные окна казались еще огромнее.

Заглянуть на кухню, заперта ли дверь.

«Ты чего не спишь?»

«А ты?» — спросила Вера.

«И все шебуршится, все шебуршится… — проворчала старуха. — Я уж думала, воры залезли».

«И я думала», — отозвалась Вера.

«Э-эх, мать моя, — усевшись, сказала бабуся, довольная, что все обошлось и есть с кем поговорить. — Уж это, мать моя… — зевала она, — женчине никак не положено. Мужик пьет, на то он и мужик. А тебе над собой надо контроль держать».

«Зачем?» — спросила Вера задумчиво и допила рюмку.

«Уважать не будет, вот зачем».

«Он и так меня не уважает».

«Значит, заслужила».

Помолчали.

«Чего свет не зажигаешь?» «И так светло».

Опять помолчали, потом старуха спросила: «Что, и он тут с тобой подкреплялся?» «Выпей винца», — сказала Вера. «Еще чего… Ишь, моду какую взяли».

«Тетя Паша, может, мне от него уйти? Чем резину тянуть… И тебе будет спокойнее».

«Мое какое дело, вы молодые, сами разбирайтесь. Вам жить». «Да не живет он со мною…» «Эва. А с кем же?» Вера пожала плечами.

«Больно уж ты много хочешь, — сказала бабуся наставительно. — У мужчины все зависит от настроения. Так уж природой положено».

«У него никогда нет настроения».

«Значит, мать моя, заслужила!»

«Я и к врачу ходила. Врач говорит, у алкоголиков это бывает».

«Еще чего наговоришь, — рассердилась бабуся, — какой он алкоголик! Может, он нарочно пьет, чтобы от тебя отвязаться».

«Ты меня не поняла».

«Чего ж тут не понимать».

«Я не о том… Я не сладострастная».

«Чего ж тогда жалуешься?»

«Я бы все простила. Для меня главное любовь».

«Насильно… у-а-ах, — бабуся сладко зевнула, — мил не будешь… — Немного погодя она спросила: — Ну, и чего же он тебе говорит?»

«Ничего не говорит. Я к ворожее ходила».

«Во, во. Ходи побольше. Они тебе наговорят…» «Она не шарлатанка, — сказала Вера. — Она в нашем доме живет».

«Господи-сусе! Ты уж не проговорилась ли?» «О чем?»

Старуха взглянула на дверь и провещала утробным шепотом: «Надежда-то со стариком. А?»

«Тетя Паша. Ну что ты волнуешься, себе и другим покою не даешь. Ну, поживут и уедут».

«Куды ж им ехать? Уж они приехали…»

«Может, я все сама себе придумала? Может, на самом деле ничего и нет?» — проговорила Вера.

«Чего? — отозвалась бабуся. — Вот и я так думаю. А они все живут, ни туды и ни сюды…»

Вера молча покосилась на нее, начала убирать со стола и что-то задела рукавом, — звон разбившегося стекла, как гром, потряс кухню. В ужасе обе женщины уставились на тускло мерцающий стеклянный стебель рюмки, это было все, что осталось от девочки. Вера пробормотала: «Это к счастью…» Ночь струилась из окна. Медленно падала вода из крана. Они сидели, боясь шелохнуться, и чем отчетливей проступали из мутной мглы очертания вещей, тем сильней было ощущение невидимого шелестящего присутствия, мертвой жизни, обнимавшей бодрствующих и спящих.

Ночью дом жил тайной жизнью. Он казался выше и неприступней и плыл в глухой неподвижности под оловянным небом. Дом смотрел слюдяными окнами во двор, как иногда люди вглядываются в собственную жизнь, в самих себя. В недрах квартир, в могильной тьме комнат жильцы лежали в кроватях и в испуге обнимали друг друга. Дети натягивали на голову пододеяльник, воображая, как в окно влетит карлик-бородач или шаровая молния. Но и страх может наскучить, и, томимый любопытством, ребенок украдкой высовывал нос. Распростертый на спине ночной соглядатай вперялся в светлеющий мрак. Ему приходила в голову удивительная мысль — представление, лежащее в основе некоторых мифологий: он видел перевернутый вверх ногами мир. В этом мире вещи растут книзу, корнями вверх, пол — это потолок, а потолок на самом деле пол, и можно обойти кругом плетеный провод, на котором стоит, как громадный пыльный цветок, матерчатый абажур; неслышно ступая по белому полу, протянуть руку к нависающей сверху громаде платяного шкафа и, задрав голову, взглянуть на уснувших, как в небесах, родителей. Можно подкрасться к окну и стоять в светлой раме и увидеть внизу, на самом дне мира, черно-синее небо, окоем крыш, дом-нагльфар, корабль из ногтей мертвецов, плывущий в небесных водах.