Страница:

По открытию первого университета скоро соединились все вышеупомянутые противники оного в одно общество и устроили в подрыв этому университету другой университет в Лондоне согласно своим началам и образу мыслей и назвали Кингс-колледж. Этот университет получил также нужное согласие и утверждение парламента и короля. Высокие и богатые протекторы и учредители этого заведения успели поместить этот университет в прекрасном месте, на левом берегу Темзы, близ моста Ватерлоо, в прекрасном мраморном строении Сомерсет-хаус. Тут преподаются почти все принятые у них науки, начиная с первых начал за умеренную плату, то есть вполовину против других университетов, и поэтому это заведение наполнено слушателями и учащимися».

Видно, не совсем классической схемы при обучении придерживался новый университет, поскольку, судя по всему, главное внимание было уделено более насущным предметам, чем греческий и латинский. Посмотрим, что дальше отметит русский путешественник, посетивший в шестидесятых годах прошлого столетия Лондонский университет № 2, точнее – Кингс-колледж Лондонского университета.

«Произношение латинского и греческого языков у них так уродливо, что я через долгое время насилу мог понять, на каком языке читают и переводят, и то не прежде, чем сам взглянул в книгу, из которой лучший студент читал. Это были „Буколики“ Вергилия. Зато кабинеты сего университета были превосходны, но не огромностью своей, а самыми редкими предметами, каких я нигде не видел.

В физическом кабинете я видел почти те же самые машины, какие в других богатых европейских кабинетах. Но самый главный и редкий инструмент, который меня с удивлением занимал, есть устроенный на середине одной залы магнитно-электрический телеграф, который действует под землею и на расстоянии 400 английских миль, в пять минут на сделанный вопрос доставляет ответ. Директор уверял меня, что посредством этого телеграфа можно целую печатную книгу сообщить другому телеграфу».

Так беспристрастными глазами русского очевидца описан Кингс-колледж того времени, когда Максвелл был избран туда на должность профессора кафедры натуральной философии и вступил во владение всеми упомянутыми сокровищами физического кабинета.

ОСЕНЬ В ГЛЕНЛЕЙРЕ, БОЛЕЗНЬ

КИНГС-КОЛЛЕДЖ

ЛОНДОНСКАЯ ЖИЗНЬ, ЛОНДОНСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПЕРВАЯ В МИРЕ ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ

КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГАЗОВ

Видно, не совсем классической схемы при обучении придерживался новый университет, поскольку, судя по всему, главное внимание было уделено более насущным предметам, чем греческий и латинский. Посмотрим, что дальше отметит русский путешественник, посетивший в шестидесятых годах прошлого столетия Лондонский университет № 2, точнее – Кингс-колледж Лондонского университета.

«Произношение латинского и греческого языков у них так уродливо, что я через долгое время насилу мог понять, на каком языке читают и переводят, и то не прежде, чем сам взглянул в книгу, из которой лучший студент читал. Это были „Буколики“ Вергилия. Зато кабинеты сего университета были превосходны, но не огромностью своей, а самыми редкими предметами, каких я нигде не видел.

В физическом кабинете я видел почти те же самые машины, какие в других богатых европейских кабинетах. Но самый главный и редкий инструмент, который меня с удивлением занимал, есть устроенный на середине одной залы магнитно-электрический телеграф, который действует под землею и на расстоянии 400 английских миль, в пять минут на сделанный вопрос доставляет ответ. Директор уверял меня, что посредством этого телеграфа можно целую печатную книгу сообщить другому телеграфу».

Так беспристрастными глазами русского очевидца описан Кингс-колледж того времени, когда Максвелл был избран туда на должность профессора кафедры натуральной философии и вступил во владение всеми упомянутыми сокровищами физического кабинета.

ОСЕНЬ В ГЛЕНЛЕЙРЕ, БОЛЕЗНЬ

Остаток осени перед занятием должности в Кингс-колледже решено было провести в Гленлейре. Нужно было накопить силы, побыть на свежем воздухе, заняться немного спортом. Врач уже давно рекомендовал Кетрин, вообще отличавшейся слабым здоровьем, больше бывать на воздухе, почаще совершать конные прогулки.

И вот однажды молодые супруги отправились на знаменитую Руд-Фэйр, конную ярмарку, где нужно было выбрать для Кетрин лошадь. На ярмарке было много статных, хороших кровей, норовистых и покладистых жеребцов и кобыл, дорогих и дешевых, но Кетрин увлекла Джеймса в не столь уж шумный уголок ярмарки, и Джеймс увидел там любимцев своего детства – настоящих шотландских пони. Тепло детских воспоминаний, оказывается, увлекло и Кетрин – она желала во что бы то ни стало иметь пони, настоящего галлоуэйского пони, породистого и горячего.

И когда подвели к ним пылкого гнедого пони с весело развевающимся хвостом и высоко поднятой головой, Кетрин вопросительно посмотрела на Максвелла: одобряет ли?

Пони назвали Чарли – честь, но и в то же время маленькая месть Чарльзу Кею, двоюродному брату, который обещал приехать летом в Гленлейр, да так и не приехал, – «пони будет всегда напоминать нам о нем».

В гленлейрской конюшне новенький пугливо смотрел на лошадь Джеймса – роскошную кобылу по кличке «Дарлинг», на которой он мог делать чудеса. Он вообще был первоклассным наездником. Корсокские и партонские жители долго после смерти Джеймса Клерка Максвелла вспоминали о том, как лихо он заставлял лошадь вставать на дыбы, прыгать через изгороди. Мог он объезжать и незнакомых, диковатых лошадей и пони, а Чарли был пока еще именно таким, и Джеймсу пришлось объезжать и его.

Чарли был очарователен, но через него в дом Максвеллов вошла неприятная болезнь – видимо, где-то на ярмарке Максвелл подхватил оспу, хорошо еще не в самой тяжелой форме.

Преданность домашних подверглась суровому испытанию. Джеймс запретил кому-либо заходить в комнату, где он лежал. К больному была допущена только Кетрин, и домашние, принося что-нибудь, оставляли все у дверей – дальше их не пропускали. Опасность была велика, и врачи полагали даже, что есть возможность смертельного исхода – Джеймса могли спасти только покой, режим, внимательный и беззаветный уход.

Кетрин выходила его, и Джеймс, потом уже, не уставал повторять, что Кетрин спасла ему жизнь, да так это было и на самом деле. Печальные вечера, печальные разговоры в печальных комнатах, где некогда умирали и мать и отец, одиночество среди необитаемых просторов и перед лицом возможной смерти – вот обстановка, предшествовавшая шумному, оживленному и многолюдному Лондону. И Джеймс, и Кетрин с радостью ожидали переезда в Лондон, начала работы Джеймса в Кингс-колледже.

И вот однажды молодые супруги отправились на знаменитую Руд-Фэйр, конную ярмарку, где нужно было выбрать для Кетрин лошадь. На ярмарке было много статных, хороших кровей, норовистых и покладистых жеребцов и кобыл, дорогих и дешевых, но Кетрин увлекла Джеймса в не столь уж шумный уголок ярмарки, и Джеймс увидел там любимцев своего детства – настоящих шотландских пони. Тепло детских воспоминаний, оказывается, увлекло и Кетрин – она желала во что бы то ни стало иметь пони, настоящего галлоуэйского пони, породистого и горячего.

И когда подвели к ним пылкого гнедого пони с весело развевающимся хвостом и высоко поднятой головой, Кетрин вопросительно посмотрела на Максвелла: одобряет ли?

Пони назвали Чарли – честь, но и в то же время маленькая месть Чарльзу Кею, двоюродному брату, который обещал приехать летом в Гленлейр, да так и не приехал, – «пони будет всегда напоминать нам о нем».

В гленлейрской конюшне новенький пугливо смотрел на лошадь Джеймса – роскошную кобылу по кличке «Дарлинг», на которой он мог делать чудеса. Он вообще был первоклассным наездником. Корсокские и партонские жители долго после смерти Джеймса Клерка Максвелла вспоминали о том, как лихо он заставлял лошадь вставать на дыбы, прыгать через изгороди. Мог он объезжать и незнакомых, диковатых лошадей и пони, а Чарли был пока еще именно таким, и Джеймсу пришлось объезжать и его.

Чарли был очарователен, но через него в дом Максвеллов вошла неприятная болезнь – видимо, где-то на ярмарке Максвелл подхватил оспу, хорошо еще не в самой тяжелой форме.

Преданность домашних подверглась суровому испытанию. Джеймс запретил кому-либо заходить в комнату, где он лежал. К больному была допущена только Кетрин, и домашние, принося что-нибудь, оставляли все у дверей – дальше их не пропускали. Опасность была велика, и врачи полагали даже, что есть возможность смертельного исхода – Джеймса могли спасти только покой, режим, внимательный и беззаветный уход.

Кетрин выходила его, и Джеймс, потом уже, не уставал повторять, что Кетрин спасла ему жизнь, да так это было и на самом деле. Печальные вечера, печальные разговоры в печальных комнатах, где некогда умирали и мать и отец, одиночество среди необитаемых просторов и перед лицом возможной смерти – вот обстановка, предшествовавшая шумному, оживленному и многолюдному Лондону. И Джеймс, и Кетрин с радостью ожидали переезда в Лондон, начала работы Джеймса в Кингс-колледже.

КИНГС-КОЛЛЕДЖ

Научный крен нового университета, его устремление к проблемам сегодняшнего дня как нельзя лучше соответствовали сейчас устремлениям Джеймса Клерка Максвелла, личная жизнь которого устроилась как нельзя лучше. Со здоровьем и работой тоже все образовалось, теперь оставалось лишь одно – заниматься своими научными проблемами, завершить то, что начато.

А сделать это оказалось неожиданно трудно. Кингс-колледж принадлежал уже иному веку. Должность профессора в прочих, более почтенных университетах в силу сложившихся традиций заключалась лишь в чтении курса лекций, а времяпрепровождение его, «особенно если учесть блестящее окружение выдающихся людей, хорошую кухню и славные винные погреба колледжа», как выразился английский физик Д.Макдональд, было довольно приятным. Но в Кингс-колледже за счет большого числа студентов, необходимости проводить большое число демонстрационных экспериментов и значительного объема внеуниверситетских обязанностей привлекательность преподавательской работы сильно снижалась. У Джеймса Клерка Максвелла иной раз просто не хватало времени.

Здесь уже нельзя было, как прежде, в Абердине, пользуясь слабым интересом студентов к физике, полгода проводить в имении. Визиты туда теперь становятся чуть ли не событием.

Здесь, в Кингс-колледже, было все же далеко до того метода обучения, который больше всего импонировал Максвеллу, – учебы в процессе самостоятельных исследований, в процессе занятий экспериментальной физикой. Здесь скорее были лишь подходы к этому, но то, что профессор Максвелл читал своим студентам в 1864-1865 годах, было, несомненно, курсом экспериментальной физики. Студенты не занимались еще самостоятельной работой, но учились в процессе экспериментов, и эксперименты эти ставились Максвеллом. Но и такой способ преподавания натуральной философии казался пугающе новым, поддерживался и одобрялся далеко не всеми, и в том числе не всеми студентами.

Кингс-колледж по оснащенности своих физических лабораторий был впереди многих университетов мира. Во многих университетах, включая Кембриджский и Оксфордский, вообще, по существу, не было физических лабораторий. Физика должна была восприниматься в основном на слух, как, например, математика. Любой ученый, взявшийся бы в те времена за чтение курса физики, сопровождаемого экспериментами, вынужден был бы делать это на свой страх и риск. И, что для многих было значительно болезненней, за свой счет.

Кингс-колледж был в этом отношении скорее исключением. Еще в 1834 году, когда на должность профессора экспериментальной философии там был избран Уитстон, ему в торжественной форме сообщили, что он имеет возможность тратить за счет университета 50 фунтов в год на физические приборы. Отныне он мог заказывать их для своих лекций, и это было равноценно прибавке к жалованью, причем довольно весомой.

Таким образом, в Кингс-колледже образовалась за истекшие двадцать пять лет солидная физическая лаборатория, в которой и проводились занятия.

Собственно, занятия в лаборатории, занятия с физическими приборами проводились в английских университетах и раньше. Студенты встречались с ними и у Форбса в Эдинбурге, и у Томсона в Глазго, да и у Максвелла в Абердине, но их скорее допускали к наблюдению за научной работой профессоров. Следующим шагом должно было стать превращение физических приборов, на которых раньше проводились исследования, в атрибуты повседневного учебного физического практикума. Этого, пожалуй, и добился Максвелл в Кингс-колледже, особенно когда читал лекции по экспериментальной физике студентам-экстерникам в 1864-1865 годах.

До следующей, высшей ступени было еще далеко, но Максвелл никогда не уставал мечтать о ней. Самостоятельная научная работа студента – лучший способ учиться физике – вот что было его убеждением, основанным на личном опыте. Только самостоятельное исследование могло принести глубокие знания, понимание сущности вещей и явлений. Для реализации этого нужно создать большую лабораторию, где у каждого студента были бы постоянное место и собственные физические приборы для собственных исследований, проводящихся по собственному плану, лишь корректируемому преподавателем. Это было, конечно, несбыточной мечтой – для осуществления такой программы нужны были многие тысячи фунтов. А главное – перелом в воззрениях на физику, на ее роль в жизни людей XIX века, на ее преподавание. Джеймс Клерк Максвелл вряд ли предполагал, что его мечтам суждено будет через десять лет, хотя и не в полной мере, осуществиться.

А сделать это оказалось неожиданно трудно. Кингс-колледж принадлежал уже иному веку. Должность профессора в прочих, более почтенных университетах в силу сложившихся традиций заключалась лишь в чтении курса лекций, а времяпрепровождение его, «особенно если учесть блестящее окружение выдающихся людей, хорошую кухню и славные винные погреба колледжа», как выразился английский физик Д.Макдональд, было довольно приятным. Но в Кингс-колледже за счет большого числа студентов, необходимости проводить большое число демонстрационных экспериментов и значительного объема внеуниверситетских обязанностей привлекательность преподавательской работы сильно снижалась. У Джеймса Клерка Максвелла иной раз просто не хватало времени.

Здесь уже нельзя было, как прежде, в Абердине, пользуясь слабым интересом студентов к физике, полгода проводить в имении. Визиты туда теперь становятся чуть ли не событием.

Здесь, в Кингс-колледже, было все же далеко до того метода обучения, который больше всего импонировал Максвеллу, – учебы в процессе самостоятельных исследований, в процессе занятий экспериментальной физикой. Здесь скорее были лишь подходы к этому, но то, что профессор Максвелл читал своим студентам в 1864-1865 годах, было, несомненно, курсом экспериментальной физики. Студенты не занимались еще самостоятельной работой, но учились в процессе экспериментов, и эксперименты эти ставились Максвеллом. Но и такой способ преподавания натуральной философии казался пугающе новым, поддерживался и одобрялся далеко не всеми, и в том числе не всеми студентами.

Кингс-колледж по оснащенности своих физических лабораторий был впереди многих университетов мира. Во многих университетах, включая Кембриджский и Оксфордский, вообще, по существу, не было физических лабораторий. Физика должна была восприниматься в основном на слух, как, например, математика. Любой ученый, взявшийся бы в те времена за чтение курса физики, сопровождаемого экспериментами, вынужден был бы делать это на свой страх и риск. И, что для многих было значительно болезненней, за свой счет.

Кингс-колледж был в этом отношении скорее исключением. Еще в 1834 году, когда на должность профессора экспериментальной философии там был избран Уитстон, ему в торжественной форме сообщили, что он имеет возможность тратить за счет университета 50 фунтов в год на физические приборы. Отныне он мог заказывать их для своих лекций, и это было равноценно прибавке к жалованью, причем довольно весомой.

Таким образом, в Кингс-колледже образовалась за истекшие двадцать пять лет солидная физическая лаборатория, в которой и проводились занятия.

Собственно, занятия в лаборатории, занятия с физическими приборами проводились в английских университетах и раньше. Студенты встречались с ними и у Форбса в Эдинбурге, и у Томсона в Глазго, да и у Максвелла в Абердине, но их скорее допускали к наблюдению за научной работой профессоров. Следующим шагом должно было стать превращение физических приборов, на которых раньше проводились исследования, в атрибуты повседневного учебного физического практикума. Этого, пожалуй, и добился Максвелл в Кингс-колледже, особенно когда читал лекции по экспериментальной физике студентам-экстерникам в 1864-1865 годах.

До следующей, высшей ступени было еще далеко, но Максвелл никогда не уставал мечтать о ней. Самостоятельная научная работа студента – лучший способ учиться физике – вот что было его убеждением, основанным на личном опыте. Только самостоятельное исследование могло принести глубокие знания, понимание сущности вещей и явлений. Для реализации этого нужно создать большую лабораторию, где у каждого студента были бы постоянное место и собственные физические приборы для собственных исследований, проводящихся по собственному плану, лишь корректируемому преподавателем. Это было, конечно, несбыточной мечтой – для осуществления такой программы нужны были многие тысячи фунтов. А главное – перелом в воззрениях на физику, на ее роль в жизни людей XIX века, на ее преподавание. Джеймс Клерк Максвелл вряд ли предполагал, что его мечтам суждено будет через десять лет, хотя и не в полной мере, осуществиться.

ЛОНДОНСКАЯ ЖИЗНЬ, ЛОНДОНСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В Лондоне Максвеллы поселились по улице Палас Гарден-террас, в доме № 8, двухэтажном стандартном особняке, плотно сжимаемом с обеих сторон своими двойниками. Район был чудесный, в каком-то смысле даже редкий – с чистым воздухом, струящимся из Кенсингтонских дворцовых садов, из Гайд-парка, без заводов и железной дороги поблизости. Кругом – дворцы, история и политика. Совсем неподалеку – Кенсингтонский дворец, оккупированный шумной ватагой королевских отпрысков, детей королевы Виктории, между домом Максвеллов и дворцом – русское посольство. Рядом – улицы, где жили Ньютон, Маколей, Теккерей, Свифт.

А вот с соседями дело было плохо, то есть сначала, может быть, было и хорошо, но, как только Максвелл стал производить свои эксперименты со светом в цветовом ящике, они полностью испортились. Соседи избегали Максвелла, прятали глаза, суетливо расступались перед ним. Максвелл долго не мог понять причины, до тех пор, пока однажды не попытался заглянуть в свои окна с улицы. Как он и предполагал, с улицы, из окон соседних домов, если не задвигать занавеси, прекрасно был виден рабочий стол. Но то, что было на столе, заставило Максвелла содрогнуться – на столе стоял... гроб.

Цветовой ящик, самый большой из тех, которые были построены к тому времени и на котором можно было производить самые тонкие эксперименты по смешению цветов, представлял собой продолговатую коробку. Длина ее была чуть больше двух метров, и окрашена она была для чистоты эксперимента – для отсутствия бликов, подсветок – черной краской. Осталось положить это дьявольское сооружение на стол, и иллюзия получалась полной – на столе, несомненно, стоял гроб.

Молодая чета, неделями хлопочущая рядом с гробом, веселящаяся рядом с ним и в присутствии его, и более того, молодой мужчина, целыми часами подглядывающий внутрь гроба через дырочку (окуляр!), – все это могло кого хочешь вывести из себя. Соседи дружно сочли Максвелла маньяком.

А он был не маньяк. Но одержимый. Одержимый мыслью о том, что мир жаждет понимания – все можно понять и объяснить, но не дошли еще до чего-то руки, не хватило смекалки и нет пока облегчения старающейся выразить себя и быть понятой природе. Вот почему и неровная кромка берега, и форма облаков, и идеально гладкая внутренняя поверхность водоворота, и даже способность кошки падать с небольшой высоты именно на четыре лапы становятся для него объектом пристального внимания и исследования. Он был из счастливой породы физиков-»объяснителей», как Ньютон и Фарадей, Томсон и Тэт.

Он изучает свои глаза, заглядывает внутрь глаз Кетрин, они вместе ставят эксперименты по восприятию цветов разными людьми, и прежде всего ими самими. Сохранилась таблица измерений характеристик цветовой восприимчивости глаз для «Дж» и «К». Из этих таблиц видно, что слепота отдельных участков глаз к синему цвету сильно выражена в его, Джеймса, темных глазах, а в ее – светлых – такого эффекта почти нет. Еще одна форма выражения любви – научное изучение глаз близкого человека? А может быть, есть в этом что-то неуловимо трогательное, может быть, это и есть одна из находок, позволяющих им и, может быть, другим быть еще ближе друг другу? Может быть, стремление «все глубже и глубже погружаться в таинства наших „я“, стремление постичь внешность и суть близкого человека и составляют дополнительную грань любви?

Их жизнь текла счастливо.

А вот с соседями дело было плохо, то есть сначала, может быть, было и хорошо, но, как только Максвелл стал производить свои эксперименты со светом в цветовом ящике, они полностью испортились. Соседи избегали Максвелла, прятали глаза, суетливо расступались перед ним. Максвелл долго не мог понять причины, до тех пор, пока однажды не попытался заглянуть в свои окна с улицы. Как он и предполагал, с улицы, из окон соседних домов, если не задвигать занавеси, прекрасно был виден рабочий стол. Но то, что было на столе, заставило Максвелла содрогнуться – на столе стоял... гроб.

Цветовой ящик, самый большой из тех, которые были построены к тому времени и на котором можно было производить самые тонкие эксперименты по смешению цветов, представлял собой продолговатую коробку. Длина ее была чуть больше двух метров, и окрашена она была для чистоты эксперимента – для отсутствия бликов, подсветок – черной краской. Осталось положить это дьявольское сооружение на стол, и иллюзия получалась полной – на столе, несомненно, стоял гроб.

Молодая чета, неделями хлопочущая рядом с гробом, веселящаяся рядом с ним и в присутствии его, и более того, молодой мужчина, целыми часами подглядывающий внутрь гроба через дырочку (окуляр!), – все это могло кого хочешь вывести из себя. Соседи дружно сочли Максвелла маньяком.

А он был не маньяк. Но одержимый. Одержимый мыслью о том, что мир жаждет понимания – все можно понять и объяснить, но не дошли еще до чего-то руки, не хватило смекалки и нет пока облегчения старающейся выразить себя и быть понятой природе. Вот почему и неровная кромка берега, и форма облаков, и идеально гладкая внутренняя поверхность водоворота, и даже способность кошки падать с небольшой высоты именно на четыре лапы становятся для него объектом пристального внимания и исследования. Он был из счастливой породы физиков-»объяснителей», как Ньютон и Фарадей, Томсон и Тэт.

Он изучает свои глаза, заглядывает внутрь глаз Кетрин, они вместе ставят эксперименты по восприятию цветов разными людьми, и прежде всего ими самими. Сохранилась таблица измерений характеристик цветовой восприимчивости глаз для «Дж» и «К». Из этих таблиц видно, что слепота отдельных участков глаз к синему цвету сильно выражена в его, Джеймса, темных глазах, а в ее – светлых – такого эффекта почти нет. Еще одна форма выражения любви – научное изучение глаз близкого человека? А может быть, есть в этом что-то неуловимо трогательное, может быть, это и есть одна из находок, позволяющих им и, может быть, другим быть еще ближе друг другу? Может быть, стремление «все глубже и глубже погружаться в таинства наших „я“, стремление постичь внешность и суть близкого человека и составляют дополнительную грань любви?

Их жизнь текла счастливо.

ПЕРВАЯ В МИРЕ ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ

В Лондоне Джеймс Клерк Максвелл впервые вкусил плоды своего признания в качестве крупного ученого, а ведь главное было еще впереди, пока были лишь предгорья его вершин, предвестники его великих успехов.

В июне 1860 года он присутствовал на ежегодном конгрессе Британской ассоциации, который в том году проводился в Оксфорде. Пришлось доставлять в разобранном виде в Оксфорд «гроб» – цветовой ящик. Доклад, сделанный Максвеллом, убедил скептиков если не в трехкомпонентной теории цветов, то в том, что в связи со смешением цветов можно производить точные количественные измерения. Что «гроб» – громоздкое черное сооружение, состоящее из призмы, двояковыпуклой линзы, эталонных образцов бумаги разных цветов (работа Хея) и экрана, – является для цветов тем же, чем для длины является линейка, для массы – весы. Джеймс Клерк Максвелл ввел в физику два новых измерительных прибора – цветовой волчок, раньше служивший лишь для демонстрации, не для измерения, и цветовой ящик. Члены Британской ассоциации могли быть довольны – к викторианской плеяде творцов в области науки, сменивших творцов материальной сферы Уатта, Эйркафта, Стивенсона, к этому созвездию умов, блистающему именами Фарадея, Томсона, Брюстера, Джоуля, добавлялась новая звезда, может быть, еще не столь яркая, не альфа, может быть, и не бета, но все же достаточно заметная. За исследования по смешению цветов и оптике Королевское общество наградило Максвелла медалью Румфорда, официально закрепив его положение на викторианском небосклоне.

А Джеймс одержим новыми планами – он задумывает доказать свою трехкомпонентную теорию цветов наиболее эффектным способом, смелым до неправдоподобия. Он решает при первом удобном случае продемонстрировать своим ученым коллегам цветную фотографию. Цветная фотография в век едва чувствительных пластинок, требующих чудовищных выдержек, когда проблема простейшего черно-белого снимка была еще поистине проблемой из-за немыслимых характеристик пластинок, «видящих» мир совсем не в тех цветах, что человеческий глаз... Действительно, это было неправдоподобно смело.

17 мая 1861 года Максвеллу была предложена высокая честь – прочесть лекцию перед Королевским институтом – учреждением, прославленным именами Румфорда, Дэви и Фарадея. Тема лекции – «О теории трех основных цветов». И вот на этой-то лекции Джеймс решил привести окончательное, уже бесспорное доказательство своей трехкомпонентной теории.

Когда он обратился к одному из самых искушенных фотографов того времени, редактору издания «Заметки по фотографии» Томасу Саттону, с предложением сделать цветную фотографию, тот поразился. И, разумеется, отказался. Максвеллу стоило больших усилий уломать его.

Решено было сфотографировать бант, повязанный из трехцветной ленты, помещенный на фоне черного бархата. Фотографирование велось при ярком солнечном свете и проводилось три раза. Первый раз бант фотографировался через прозрачный плоский сосуд, наполненный раствором хлорида меди. Раствор был ярко-зеленого цвета. Другой раствор, через который проводилось экспонирование второго негатива, был раствором сульфата меди – он был ярко-синего цвета. Еще один негатив получили через ярко-красный раствор тиоцианата железа.

Все эти негативы были затем напечатаны на стекле.

Не без тревоги входил 17 мая 1861 года Джеймс Клерк Максвелл в многоколонный особняк на улице Абермарл, Пикадилли, где помещался Королевский институт. Съезжались кареты, подвозя важных и немощных, поспешали пешком помоложе и без заслуг, с женами и без.

Вот установлены в зале три волшебных фонаря, наготове тяжелые стеклянные позитивы. Перед линзами каждого фонаря – те же фильтры, которые использовались при съемке, – красный, синий и зеленый.

Джеймс разъясняет собравшимся дамам и господам сущность трехкомпонентной теории, настаивая на том, что основными цветами, с помощью которых можно получить все другие, являются именно они: красный, синий, зеленый.

Нужно доказательство? Пожалуйста! Джеймс дает указание Саттону и ассистентам поджигать бруски углекислого кальция – друммондов свет для волшебных фонарей. Бруски разгораются, давая яркий белый, чуть синеватый свет.

Красные лучи одного фонаря прорезают темноту зала, потом в воздухе лекционной аудитории возникают зеленые и синие лучи. Три цветных изображения проецируются на белый экран таким образом, чтобы они совпали, и тогда...

Все видят цветное, совершенно натуральное изображение банта из многоцветной ленты, как бы созданное яркими красками художника. Это уже совсем непохоже на обычную продукцию примитивного устройства, дающего черно-белое, как плохая гравюра, изображение.

Это был, конечно, полный триумф трехкомпонентной теории цветов. И никто тогда не понял, что главное значение того дня было вовсе не в торжестве трехкомпонентной теории, а в том, что в процессе доказательства этой теории миру была впервые продемонстрирована цветная фотография!

Довольные, удовлетворенные, расходились. Максвелл с трудом пробирался к выходу, где ожидала Кетрин, – его затолкали в большой толпе, расспрашивая по пути о деталях. Джеймс, работая локтями, никак не мог выбраться, и в это время откуда-то сверху, с лестницы, донесся до него знакомый, уже далеко не молодой, но бодрый и веселый голос:

– Послушайте, Максвелл! Уж вам-то, специалисту по движению молекул, сам бог велел легко пробираться в толпе!

Это был Фарадей, и Максвелл тут же поспешил к нему – приглашать на торжественный обед, посвященный такому славному дню.

Но что это за «специалист по движению молекул»? Ведь речь шла о трехкомпонентной теории цветов? Что же, Максвелл опять нашел себе новую проблему? Но об этом после, а пока перенесемся на сто лет вперед от этого заседания Королевского института.

16-18 мая 1961 года в Лондоне состоялась научная конференция, посвященная столетию со дня демонстрации первой цветной фотографии. Был прочитан ряд докладов, из которых особенно поразил присутствовавших сделанный Р.М.Эвансом.

Эванс с помощью Кавендишской лаборатории и могучей фотографической компании «Кодак» сумел достать чудом сохранившийся комплект негативов Максвелла и полностью воссоздать условия демонстрации цветных диапозитивов. Для этого специалистам фирмы пришлось создавать специальные низкочувствительные пластинки (что оказалось трудной задачей) с чудовищно плохими цветовыми характеристиками (а это было уже совсем трудно!), подготовить растворы тех же солей, с тем чтобы сделать светофильтры, провести специальное спектрофотометрическое исследование пластинок и фильтров.

Ученым удалось точно воссоздать условия опыта и полностью проанализировать все свойства фильтров и материалов Саттона – Максвелла. Вывод был поразителен: при имевшихся тогда фотографических материалах было принципиально невозможно продемонстрировать цветную фотографию! Материалы того времени были абсолютно нечувствительны, например, к зеленому цвету! Впрочем, точно так же, как и к красному...

И все же цветная фотография была продемонстрирована. И это произошло в присутствии столпов английской научной мысли! Современные ученые вынуждены были продолжать поиски и пришли к совершенно парадоксальному выводу: Максвелл, сам того не подозревая, фотографировал в синих и невидимых ультрафиолетовых лучах, третьим компонентом был зеленый цвет, который оказался «внутри синего»! Вместо тройки основных цветов, которую намеревался доказать Максвелл, эффект цветной фотографии создавала совершенно другая тройка цветов!

Максвелл случайно, с помощью почти невозможного счастливого стечения обстоятельств, смог продемонстрировать цветную фотографию за пятнадцать лет до того, как создание новых фотографических эмульсий сделало это по-настоящему возможным.

Максвеллу было тридцать лет. Он был молод, энергичен и смел. Ему в то время удавалось даже невозможное...

В июне 1860 года он присутствовал на ежегодном конгрессе Британской ассоциации, который в том году проводился в Оксфорде. Пришлось доставлять в разобранном виде в Оксфорд «гроб» – цветовой ящик. Доклад, сделанный Максвеллом, убедил скептиков если не в трехкомпонентной теории цветов, то в том, что в связи со смешением цветов можно производить точные количественные измерения. Что «гроб» – громоздкое черное сооружение, состоящее из призмы, двояковыпуклой линзы, эталонных образцов бумаги разных цветов (работа Хея) и экрана, – является для цветов тем же, чем для длины является линейка, для массы – весы. Джеймс Клерк Максвелл ввел в физику два новых измерительных прибора – цветовой волчок, раньше служивший лишь для демонстрации, не для измерения, и цветовой ящик. Члены Британской ассоциации могли быть довольны – к викторианской плеяде творцов в области науки, сменивших творцов материальной сферы Уатта, Эйркафта, Стивенсона, к этому созвездию умов, блистающему именами Фарадея, Томсона, Брюстера, Джоуля, добавлялась новая звезда, может быть, еще не столь яркая, не альфа, может быть, и не бета, но все же достаточно заметная. За исследования по смешению цветов и оптике Королевское общество наградило Максвелла медалью Румфорда, официально закрепив его положение на викторианском небосклоне.

А Джеймс одержим новыми планами – он задумывает доказать свою трехкомпонентную теорию цветов наиболее эффектным способом, смелым до неправдоподобия. Он решает при первом удобном случае продемонстрировать своим ученым коллегам цветную фотографию. Цветная фотография в век едва чувствительных пластинок, требующих чудовищных выдержек, когда проблема простейшего черно-белого снимка была еще поистине проблемой из-за немыслимых характеристик пластинок, «видящих» мир совсем не в тех цветах, что человеческий глаз... Действительно, это было неправдоподобно смело.

17 мая 1861 года Максвеллу была предложена высокая честь – прочесть лекцию перед Королевским институтом – учреждением, прославленным именами Румфорда, Дэви и Фарадея. Тема лекции – «О теории трех основных цветов». И вот на этой-то лекции Джеймс решил привести окончательное, уже бесспорное доказательство своей трехкомпонентной теории.

Когда он обратился к одному из самых искушенных фотографов того времени, редактору издания «Заметки по фотографии» Томасу Саттону, с предложением сделать цветную фотографию, тот поразился. И, разумеется, отказался. Максвеллу стоило больших усилий уломать его.

Решено было сфотографировать бант, повязанный из трехцветной ленты, помещенный на фоне черного бархата. Фотографирование велось при ярком солнечном свете и проводилось три раза. Первый раз бант фотографировался через прозрачный плоский сосуд, наполненный раствором хлорида меди. Раствор был ярко-зеленого цвета. Другой раствор, через который проводилось экспонирование второго негатива, был раствором сульфата меди – он был ярко-синего цвета. Еще один негатив получили через ярко-красный раствор тиоцианата железа.

Все эти негативы были затем напечатаны на стекле.

Не без тревоги входил 17 мая 1861 года Джеймс Клерк Максвелл в многоколонный особняк на улице Абермарл, Пикадилли, где помещался Королевский институт. Съезжались кареты, подвозя важных и немощных, поспешали пешком помоложе и без заслуг, с женами и без.

Вот установлены в зале три волшебных фонаря, наготове тяжелые стеклянные позитивы. Перед линзами каждого фонаря – те же фильтры, которые использовались при съемке, – красный, синий и зеленый.

Джеймс разъясняет собравшимся дамам и господам сущность трехкомпонентной теории, настаивая на том, что основными цветами, с помощью которых можно получить все другие, являются именно они: красный, синий, зеленый.

Нужно доказательство? Пожалуйста! Джеймс дает указание Саттону и ассистентам поджигать бруски углекислого кальция – друммондов свет для волшебных фонарей. Бруски разгораются, давая яркий белый, чуть синеватый свет.

Красные лучи одного фонаря прорезают темноту зала, потом в воздухе лекционной аудитории возникают зеленые и синие лучи. Три цветных изображения проецируются на белый экран таким образом, чтобы они совпали, и тогда...

Все видят цветное, совершенно натуральное изображение банта из многоцветной ленты, как бы созданное яркими красками художника. Это уже совсем непохоже на обычную продукцию примитивного устройства, дающего черно-белое, как плохая гравюра, изображение.

Это был, конечно, полный триумф трехкомпонентной теории цветов. И никто тогда не понял, что главное значение того дня было вовсе не в торжестве трехкомпонентной теории, а в том, что в процессе доказательства этой теории миру была впервые продемонстрирована цветная фотография!

Довольные, удовлетворенные, расходились. Максвелл с трудом пробирался к выходу, где ожидала Кетрин, – его затолкали в большой толпе, расспрашивая по пути о деталях. Джеймс, работая локтями, никак не мог выбраться, и в это время откуда-то сверху, с лестницы, донесся до него знакомый, уже далеко не молодой, но бодрый и веселый голос:

– Послушайте, Максвелл! Уж вам-то, специалисту по движению молекул, сам бог велел легко пробираться в толпе!

Это был Фарадей, и Максвелл тут же поспешил к нему – приглашать на торжественный обед, посвященный такому славному дню.

Но что это за «специалист по движению молекул»? Ведь речь шла о трехкомпонентной теории цветов? Что же, Максвелл опять нашел себе новую проблему? Но об этом после, а пока перенесемся на сто лет вперед от этого заседания Королевского института.

16-18 мая 1961 года в Лондоне состоялась научная конференция, посвященная столетию со дня демонстрации первой цветной фотографии. Был прочитан ряд докладов, из которых особенно поразил присутствовавших сделанный Р.М.Эвансом.

Эванс с помощью Кавендишской лаборатории и могучей фотографической компании «Кодак» сумел достать чудом сохранившийся комплект негативов Максвелла и полностью воссоздать условия демонстрации цветных диапозитивов. Для этого специалистам фирмы пришлось создавать специальные низкочувствительные пластинки (что оказалось трудной задачей) с чудовищно плохими цветовыми характеристиками (а это было уже совсем трудно!), подготовить растворы тех же солей, с тем чтобы сделать светофильтры, провести специальное спектрофотометрическое исследование пластинок и фильтров.

Ученым удалось точно воссоздать условия опыта и полностью проанализировать все свойства фильтров и материалов Саттона – Максвелла. Вывод был поразителен: при имевшихся тогда фотографических материалах было принципиально невозможно продемонстрировать цветную фотографию! Материалы того времени были абсолютно нечувствительны, например, к зеленому цвету! Впрочем, точно так же, как и к красному...

И все же цветная фотография была продемонстрирована. И это произошло в присутствии столпов английской научной мысли! Современные ученые вынуждены были продолжать поиски и пришли к совершенно парадоксальному выводу: Максвелл, сам того не подозревая, фотографировал в синих и невидимых ультрафиолетовых лучах, третьим компонентом был зеленый цвет, который оказался «внутри синего»! Вместо тройки основных цветов, которую намеревался доказать Максвелл, эффект цветной фотографии создавала совершенно другая тройка цветов!

Максвелл случайно, с помощью почти невозможного счастливого стечения обстоятельств, смог продемонстрировать цветную фотографию за пятнадцать лет до того, как создание новых фотографических эмульсий сделало это по-настоящему возможным.

Максвеллу было тридцать лет. Он был молод, энергичен и смел. Ему в то время удавалось даже невозможное...

КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГАЗОВ

Настало теперь время пояснить, почему Фарадей, стоя наверху лестницы, весело крикнул Максвеллу, проталкивающемуся локтями через толпу:

– Послушайте, Максвелл! Уж вам-то, специалисту по движению молекул, сам бог велел легко пробираться в толпе!

Действительно, и в конце абердинского периода, и в начале лондонского у Максвелла появилось наряду с оптикой и электричеством новое научное увлечение – кинетическая теория газов. На занятия ею его натолкнули две статьи Клаузиуса 1857 и 1859 годов. В статьях рассматривалась роль, которую могла бы играть вращательная энергия молекул в теплосодержании вещества, и была сделана попытка определить физический смысл понятия свободного пробега молекулы.

Эти статьи давали новое развитие взглядам Даниила Бернулли, члена Петербургской академии наук.

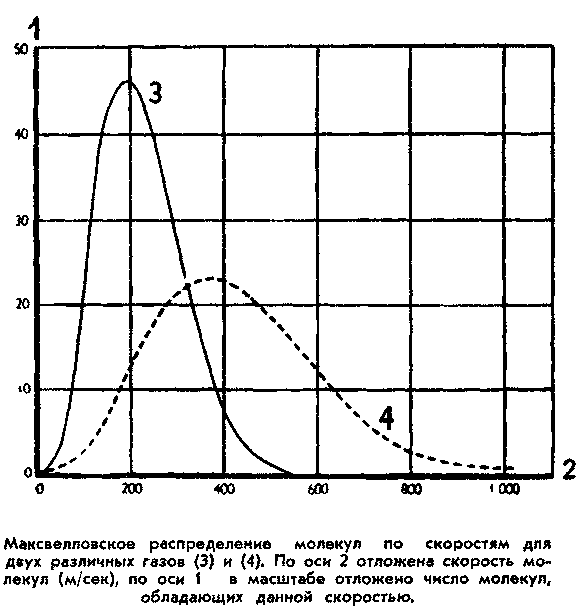

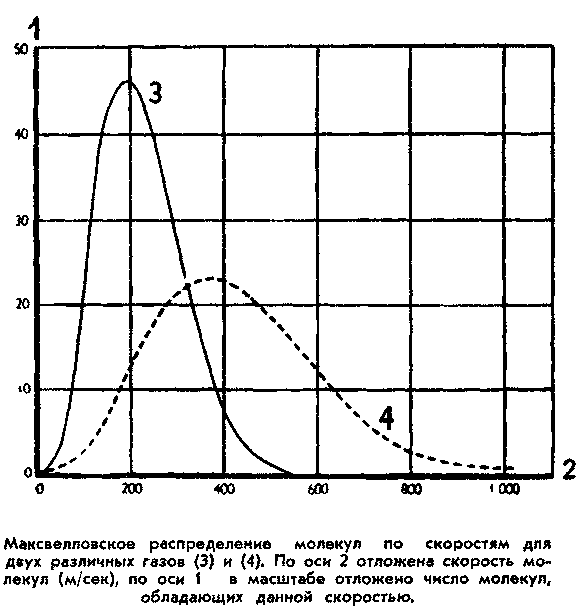

Бернулли первым указал на то, что теплота есть внешнее проявление колебательного движения отдельных молекул. Молекулы, следовательно, обладали скоростью. Все – одинаковой. Клаузиус первый высказал мысль о том, что эти скорости могут быть разными.

Но разные скорости – это гигантская трудность в формулировании газовых законов. Ведь немыслимо записывать эти законы для каждой отдельной молекулы! И Клаузиус приходит к понятию «средней» скорости молекул, точнее – средней кинетической энергии молекул.

Клаузиус, сказав «а», не говорил «б».

Можно ли переделать формулы кинетической теории таким образом, чтобы учесть различие между скоростями молекул, учесть каждую отдельную молекулу? Конечно, нельзя! Но всегда можно математически точно выразить, насколько вероятно существование в газе при определенной температуре молекул с именно такой скоростью и какую часть от общего числа будут составлять молекулы с такой скоростью или близкой к ней. Существовавшая уже к тому времени теория вероятностей позволяла, например, вычислить вероятность попадания пули в мишень или вероятность проживания, например, в Лондоне мужчин именно такого роста. Эта возможность – и попадания пули в мишень, и наличия в Лондоне людей такого-то роста, и наличие в газе молекул с такой-то скоростью – описывалась однотипной кривой, имеющей форму колокола. Вершина ее соответствовала и «яблочку» мишени, и самому что ни на есть часто встречающемуся мужскому росту в Лондоне того времени: 168 сантиметров, и наиболее вероятной в данном газе скорости молекулы.

– Послушайте, Максвелл! Уж вам-то, специалисту по движению молекул, сам бог велел легко пробираться в толпе!

Действительно, и в конце абердинского периода, и в начале лондонского у Максвелла появилось наряду с оптикой и электричеством новое научное увлечение – кинетическая теория газов. На занятия ею его натолкнули две статьи Клаузиуса 1857 и 1859 годов. В статьях рассматривалась роль, которую могла бы играть вращательная энергия молекул в теплосодержании вещества, и была сделана попытка определить физический смысл понятия свободного пробега молекулы.

Эти статьи давали новое развитие взглядам Даниила Бернулли, члена Петербургской академии наук.

Бернулли первым указал на то, что теплота есть внешнее проявление колебательного движения отдельных молекул. Молекулы, следовательно, обладали скоростью. Все – одинаковой. Клаузиус первый высказал мысль о том, что эти скорости могут быть разными.

Но разные скорости – это гигантская трудность в формулировании газовых законов. Ведь немыслимо записывать эти законы для каждой отдельной молекулы! И Клаузиус приходит к понятию «средней» скорости молекул, точнее – средней кинетической энергии молекул.

Клаузиус, сказав «а», не говорил «б».

Можно ли переделать формулы кинетической теории таким образом, чтобы учесть различие между скоростями молекул, учесть каждую отдельную молекулу? Конечно, нельзя! Но всегда можно математически точно выразить, насколько вероятно существование в газе при определенной температуре молекул с именно такой скоростью и какую часть от общего числа будут составлять молекулы с такой скоростью или близкой к ней. Существовавшая уже к тому времени теория вероятностей позволяла, например, вычислить вероятность попадания пули в мишень или вероятность проживания, например, в Лондоне мужчин именно такого роста. Эта возможность – и попадания пули в мишень, и наличия в Лондоне людей такого-то роста, и наличие в газе молекул с такой-то скоростью – описывалась однотипной кривой, имеющей форму колокола. Вершина ее соответствовала и «яблочку» мишени, и самому что ни на есть часто встречающемуся мужскому росту в Лондоне того времени: 168 сантиметров, и наиболее вероятной в данном газе скорости молекулы.