Страница:

«...Я сделал тетраэдр, додекаэдр и еще два эдра, для которых не знаю правильного названия».

В академии геометрии еще не проходили. Может быть, из книги, может быть, из разговора или из беседы в Эдинбургском королевском обществе получил он первые понятия о пирамиде, кубе, других правильных многогранниках. Джеймс построил эти геометрические тела из картона и был поражен возможностью создавать один многогранник, более сложный, из другого, простого. Для этого нужно было срезать верхушки изначального многогранника, выкрашенного Джеймсом в какой-нибудь яркий цвет. Верхушки срезались, образовывался новый многогранник, который, в свою очередь, превращался в еще более сложный, но подчиняющийся каким-то строгим гармоническим законам предмет, и все меньше и меньше становилась грань с первоначальной окраской.

Магия этих превращений увлекла Джеймса. Зрелище совершенной симметрии, если угодно – красоты, получаемой с помощью в известной мере механических действий, было для него откровением – он увидел истинную и совершенную красоту геометрических образов, почувствовал интерес и страсть к процессу научного исследования.

Он увидел в учении зерно красоты, даже удовольствия, увидел, как даже небольшое научное исследование может приносить радость и эстетическое наслаждение.

Джеймс резко переменился.

В школе он стал успевать много лучше. Даже латинский и греческий вошли в число удовольствий, а английский язык и священную историю он и так всегда любил.

Изучение арифметики тоже пошло в гору. Да и авторитет Джеймса в школе стал постепенно подниматься. Даже самые отъявленные сорванцы не могли не признать силы его мысли, дерзкой храбрости и всеобьемлющей доброты. Прозвище «Дуралей» не исчезло, но начинало обретать иной, уважительный смысл.

В тринадцать лет Джеймс вступил в новую пору. В письмах постепенно исчезает шаловливость, письмо от 19 июня раскрывает даже невинный розыгрыш подписи, чтобы уже не возвращаться к ней, исчезают нарочитые ошибки.

Способности Джеймса начали находить правильное русло – в постройке симметричных многогранников, в геометрии, отыскании гармонии в алгебре.

И другим важны эти письма. Впервые в письме от 10 июля проскальзывает у Джеймса печальная и серьезная мысль о тех, «кого мы погребли», его волнует смена поколений, неизбежная, как смена листвы, недаром он впервые серьезно и подчеркнуто подписывается: «твой сын». Отец и сын, дед, прадед, более отдаленные предки, сделавшие свое дело, отцветшие ярким цветом, принесшие или не принесшие плодов, умершие давно и недавно, живущие ныне, уже состарившиеся, еще молодые, совсем молодые, как он, и совсем еще малыши, как «куни», становятся в его формирующемся воображении в ряд, не имеющий начала и конца...

Как хотелось бы, чтобы у всех, и у него тоже, была бы возможность снова «ощутить все запахи земли», но невозможно это, нет возврата, неумолимое движение жизни зовет вперед, и вот уже и он всходит на эту несущуюся стефенсоновским локомотивом платформу, в этот круговорот, он вступает на неизбежный путь, он становится взрослым, хотя он еще мальчик.

Джеймс покидает пору своего отрочества с картонными многогранниками в руках и печалью в сердце, щемящим чувством всеобщей обреченности, неизбежно долженствующим быть хотя бы одно мгновение в жизни каждого. Он нашел свой путь, свое место в неразрывной цепи своих родных и вошел в новую пору – пору юности – с твердым желанием не растратить свою жизнь зря, стать полноправным и крепким звеном бесконечной цепи поколений...

ДЖЕЙМС СТАНОВИТСЯ ЛУЧШИМ УЧЕНИКОМ

МИСТЕР ХЕЙ ПРОСИТ СОВЕТА У ВАЛЬТЕРА СКОТТА

ДЖЕЙМС ПРИДУМЫВАЕТ СПОСОБ РИСОВАНИЯ ОВАЛОВ

АДАМС, ЛЕВЕРРЬЕ И НЕПТУН

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

В академии геометрии еще не проходили. Может быть, из книги, может быть, из разговора или из беседы в Эдинбургском королевском обществе получил он первые понятия о пирамиде, кубе, других правильных многогранниках. Джеймс построил эти геометрические тела из картона и был поражен возможностью создавать один многогранник, более сложный, из другого, простого. Для этого нужно было срезать верхушки изначального многогранника, выкрашенного Джеймсом в какой-нибудь яркий цвет. Верхушки срезались, образовывался новый многогранник, который, в свою очередь, превращался в еще более сложный, но подчиняющийся каким-то строгим гармоническим законам предмет, и все меньше и меньше становилась грань с первоначальной окраской.

Магия этих превращений увлекла Джеймса. Зрелище совершенной симметрии, если угодно – красоты, получаемой с помощью в известной мере механических действий, было для него откровением – он увидел истинную и совершенную красоту геометрических образов, почувствовал интерес и страсть к процессу научного исследования.

Он увидел в учении зерно красоты, даже удовольствия, увидел, как даже небольшое научное исследование может приносить радость и эстетическое наслаждение.

Джеймс резко переменился.

В школе он стал успевать много лучше. Даже латинский и греческий вошли в число удовольствий, а английский язык и священную историю он и так всегда любил.

Изучение арифметики тоже пошло в гору. Да и авторитет Джеймса в школе стал постепенно подниматься. Даже самые отъявленные сорванцы не могли не признать силы его мысли, дерзкой храбрости и всеобьемлющей доброты. Прозвище «Дуралей» не исчезло, но начинало обретать иной, уважительный смысл.

В тринадцать лет Джеймс вступил в новую пору. В письмах постепенно исчезает шаловливость, письмо от 19 июня раскрывает даже невинный розыгрыш подписи, чтобы уже не возвращаться к ней, исчезают нарочитые ошибки.

Способности Джеймса начали находить правильное русло – в постройке симметричных многогранников, в геометрии, отыскании гармонии в алгебре.

И другим важны эти письма. Впервые в письме от 10 июля проскальзывает у Джеймса печальная и серьезная мысль о тех, «кого мы погребли», его волнует смена поколений, неизбежная, как смена листвы, недаром он впервые серьезно и подчеркнуто подписывается: «твой сын». Отец и сын, дед, прадед, более отдаленные предки, сделавшие свое дело, отцветшие ярким цветом, принесшие или не принесшие плодов, умершие давно и недавно, живущие ныне, уже состарившиеся, еще молодые, совсем молодые, как он, и совсем еще малыши, как «куни», становятся в его формирующемся воображении в ряд, не имеющий начала и конца...

Как хотелось бы, чтобы у всех, и у него тоже, была бы возможность снова «ощутить все запахи земли», но невозможно это, нет возврата, неумолимое движение жизни зовет вперед, и вот уже и он всходит на эту несущуюся стефенсоновским локомотивом платформу, в этот круговорот, он вступает на неизбежный путь, он становится взрослым, хотя он еще мальчик.

Джеймс покидает пору своего отрочества с картонными многогранниками в руках и печалью в сердце, щемящим чувством всеобщей обреченности, неизбежно долженствующим быть хотя бы одно мгновение в жизни каждого. Он нашел свой путь, свое место в неразрывной цепи своих родных и вошел в новую пору – пору юности – с твердым желанием не растратить свою жизнь зря, стать полноправным и крепким звеном бесконечной цепи поколений...

ДЖЕЙМС СТАНОВИТСЯ ЛУЧШИМ УЧЕНИКОМ

Новыми глазами смотрел теперь уже Джеймс и на неправильные греческие глаголы (к 13 годам он их знал наизусть чуть не 800). Слова мертвого языка превратились для него в посланцев чьей-то древней, но мудрой мысли, и уже не мертвые глаголы, но Вергилий и Гораций звучали в классе мистера Вильямса, ведь именно ректор вел этот предмет. Заучивать глаголы и стихи на латинском было необходимо по-прежнему, но это уже было не так тягостно и мучительно, и к тому же юный Джеймс придумал великолепный метод, ну просто прекрасный и безошибочный метод заучивания всего того из латинского, что плохо шло в голову.

В своей комнатке в «старине 31» в часы подготовки уроков он прежде всего рисовал в тетради в крупном масштабе класс с его прекрасными широкими витражами. На этом классическом фоне, вполне соответствовавшем величию изучаемых латинских мыслей. Джеймс выстраивал полки глаголов и строк, которые надлежало ему знать к завтрашнему дню. Глаголы и строки послушно застревали меж прутьев оконных решеток, в узорах витражей, между шкафами и картинами.

На следующий день главное было – попасть на свое место, чтобы реальный вид класса соответствовал картинке в тетради. Теперь, глядя на настоящие предметы, Джеймс легко представлял себе те фразы, которые нужно было выучить и повторить в классе вслух.

Повторение у него получалось толковое, правильное, но отнюдь не отчетливое – дикция Джеймса, как, впрочем, и стиль его писаний, всегда оставляла простор для пожеланий дальнейших улучшений. Неясное бормотание и постоянные откашливания служили для мистера Вильямса прекрасным примером для назидания иным: вот как не надо декламировать латинские стихи! Но эти замечания не могли задеть теперь Джеймса, относящегося ко всему с веселым спокойствием и юмором. Он мстил Вильямсу на свой лад, веселой иронией, проскальзывающей иной раз в письмах к тетке, мисс Джейн:

А вообще-то ректор Джеймсу нравился, и прежде всего как человек, через посредство которого он приобщался к мудрости и поэзии древних.

Геометрические увлечения Джеймса уже зачастую не могли разделяться его сверстниками, и он, ища слушателя и болельщика, обращается с письмом к своей тетке Джейн:

«Я нарисовал картинку – Диану, сделал октаэдр, исходя из нового принципа, а также обнаружил великое множество интересных вещей в геометрии. Если вы нарисуете два равных круга и сделаете три произвольных шага циркулем...» (далее следует длительное объяснение).

Тем временем в школе начали геометрию. Ее, как и все другие математические дисциплины, вел мистер Глоаг, добрый человек, прирожденный учитель, человек с чудачествами и коверканным английским. Его передразнивали, его шутки повторяли.

Мистер Глоаг шутил, но мистер Глоаг и требовал. Он добивался безукоризненной строгости и четкости математических доказательств, заставляя выводить все возможные «следствия» из теорем. На уроках мистера Глоага Максвелл был первым человеком. Ни один ученик, включая лучшего ученика академии – Льюиса Кемпбелла, не мог соперничать с ним в сообразительности, остроте ума, оригинальности доказательств.

Когда пришло время экзаменов, ученики академии поразились – Дуралей стал одним из первых.

Мистер Кармайкл, мистер Глоаг и даже сам ректор мистер Вильямс признали способности юного Джеймса.

Для Максвелла-старшего наступили поистине «звездные дни», дни исполнения желаний, выполнения предназначений. Если и раньше он иногда брал Джеймса на свое любимое развлечение – заседания Эдинбургского королевского общества, то теперь посещения этого общества, а также Эдинбургского общества искусств вместе с Джеймсом стали для него регулярными и обязательными.

В заседаниях Общества искусств самым известным, собирающим толпы людей лектором был мистер Д.Р.Хей, художник-декоратор.

В своей комнатке в «старине 31» в часы подготовки уроков он прежде всего рисовал в тетради в крупном масштабе класс с его прекрасными широкими витражами. На этом классическом фоне, вполне соответствовавшем величию изучаемых латинских мыслей. Джеймс выстраивал полки глаголов и строк, которые надлежало ему знать к завтрашнему дню. Глаголы и строки послушно застревали меж прутьев оконных решеток, в узорах витражей, между шкафами и картинами.

На следующий день главное было – попасть на свое место, чтобы реальный вид класса соответствовал картинке в тетради. Теперь, глядя на настоящие предметы, Джеймс легко представлял себе те фразы, которые нужно было выучить и повторить в классе вслух.

Повторение у него получалось толковое, правильное, но отнюдь не отчетливое – дикция Джеймса, как, впрочем, и стиль его писаний, всегда оставляла простор для пожеланий дальнейших улучшений. Неясное бормотание и постоянные откашливания служили для мистера Вильямса прекрасным примером для назидания иным: вот как не надо декламировать латинские стихи! Но эти замечания не могли задеть теперь Джеймса, относящегося ко всему с веселым спокойствием и юмором. Он мстил Вильямсу на свой лад, веселой иронией, проскальзывающей иной раз в письмах к тетке, мисс Джейн:

«П—[16] говорит, что человек + с образованием никогда + не говорит... «гм... гм...», + «значит...» и тому подобное; он ведет свою речь + минуя бессмысленные слова и междометия.Это была язвительная пародия на речь самого ректора, который в самом деле злоупотреблял паузами в разговоре, а иной раз вместо пауз и сам не брезговал вставить что-нибудь вроде: «Как это вам лучше сказать...» или: «Да... да...»

N.В. Каждый значок + означает мертвую долгую паузу».

А вообще-то ректор Джеймсу нравился, и прежде всего как человек, через посредство которого он приобщался к мудрости и поэзии древних.

«14 октября 1844 г. Мисс Джейн КейЛьюису Кемпбеллу, напротив, больше нравился мистер Кармайкл. У Джеймса и его друга Льюиса были и другие темы для споров, когда они возвращались по одной улице домой. Дом Кемпбелла был на один ближе к школе, и они останавливались в дверях, не желая прерывать споров и бесед, на которые Джеймс оказался неистощимым. От математических игр он переходил к забавным анекдотам или стихам, преимущественно из любимого им Драйдена, или пересказывал «Талабу» Саути, или объяснял какое-то новое свое изобретение, которое Льюис частенько не мог разобрать, иной раз из-за неразборчивости и путаности речи, а иногда и из-за сложности предмета.

П– мне нравится гораздо больше, чем М-р Кармайкл[17]. Мы часто шутим на его уроках, сам он говорит много путных вещей, а нам не приходится делать так много однообразных грамматических разборов. А на уроках английского гораздо интереснее слушать о Мильтоне, чем про историю Греции... Я был у дяди Джона, и он показал мне свой новый электротип, с помощью которого он сделал медную копию жука. Он может покрывать и серебром, и он дал мне одну вещь, с помощью которой это можно сделать. По вечерам я обычно делаю банки[18]».

Геометрические увлечения Джеймса уже зачастую не могли разделяться его сверстниками, и он, ища слушателя и болельщика, обращается с письмом к своей тетке Джейн:

«Я нарисовал картинку – Диану, сделал октаэдр, исходя из нового принципа, а также обнаружил великое множество интересных вещей в геометрии. Если вы нарисуете два равных круга и сделаете три произвольных шага циркулем...» (далее следует длительное объяснение).

Тем временем в школе начали геометрию. Ее, как и все другие математические дисциплины, вел мистер Глоаг, добрый человек, прирожденный учитель, человек с чудачествами и коверканным английским. Его передразнивали, его шутки повторяли.

Мистер Глоаг шутил, но мистер Глоаг и требовал. Он добивался безукоризненной строгости и четкости математических доказательств, заставляя выводить все возможные «следствия» из теорем. На уроках мистера Глоага Максвелл был первым человеком. Ни один ученик, включая лучшего ученика академии – Льюиса Кемпбелла, не мог соперничать с ним в сообразительности, остроте ума, оригинальности доказательств.

Когда пришло время экзаменов, ученики академии поразились – Дуралей стал одним из первых.

Мистер Кармайкл, мистер Глоаг и даже сам ректор мистер Вильямс признали способности юного Джеймса.

Для Максвелла-старшего наступили поистине «звездные дни», дни исполнения желаний, выполнения предназначений. Если и раньше он иногда брал Джеймса на свое любимое развлечение – заседания Эдинбургского королевского общества, то теперь посещения этого общества, а также Эдинбургского общества искусств вместе с Джеймсом стали для него регулярными и обязательными.

В заседаниях Общества искусств самым известным, собирающим толпы людей лектором был мистер Д.Р.Хей, художник-декоратор.

МИСТЕР ХЕЙ ПРОСИТ СОВЕТА У ВАЛЬТЕРА СКОТТА

Летом 1824 года, за двадцать с лишним лет до описываемых событий, к воротам стилизованной под старинные шотландские замки усадьбы в Абботсфорде, основной пожирательницы миллионов Вальтера Скотта, подъехал скромный всадник и попросил разрешения получить аудиенцию у великого писателя.

В гостиной, обставленной старинной дорогой мебелью, увешанной охотничьими трофеями и диковинными шкурами, восседал у камина седой и грузный человек с массивной тростью в руке. Он думал над вопросом, поставленным ему молодым человеком: кем тому быть? Молодому человеку, а звали его Давид Рамзай Хей, хотелось стать художником.

– Да, по вашим рисункам и поступкам видно, что у вас есть и талант и энергия. Но кто мог бы сейчас ответить вам, есть ли у вас зачатки гениальности? Эти детские рисунки еще не доказательство. Если у вас в груди горит такой огонь, что для вас лучше сто раз быть забытым, бедным и непризнанным, чем упустить один шанс к славе, – ныряйте вниз головой в бушующее море жизни, не оглядываясь. Если же вы склонны к малейшему комфорту и независимости, если вы хотите иметь какие-то гарантии и быть спокойным за будущее; если вы хотите быть уважаемым гражданином, живущим в своем доме с крышей над головой, и наблюдать рядом с собой счастливые лица жены и детей – остановитесь и хорошо подумайте. Мне кажется, что у нас в стране нет большого спроса на художественные произведения. Немало художников с высокой и заслуженной репутацией с трудом находят заказы и частенько голодают под грузом своих лавров. Мне кажется, процветают в Британии те, кто ищет занятия, связанные с практической пользой, и иногда мне кажется, что молодые люди, примеряющие уже себя на места Рафаэля и Ван-Дейка, принесли бы и себе и другим больше пользы, если бы они, например, обратились к более практическим предметам, скажем, к введению во всеобщее употребление нового, более элегантного стиля внутренней окраски домов...

Молодой человек был подавлен словами метра и, вежливо обещав поразмыслить над ними, пришпорил коня. О результатах его раздумий и трезвости ума свидетельствует то, что через некоторое время на Вест-Реджистер-стрит объявилась вывеска:

«Д.Р.ХЕЙ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ».

В деле этом Давид Хей весьма преуспел, разбогател, расписал в знак благодарности весь замок Абботсфорд, написал там множество картин и украсил его геральдическими знаками. Он стал известен в стране и впоследствии расписывал покои в королевском дворце. Он собрал богатую коллекцию шотландских художников, став меценатом, а не гением. Его прикладные работы отличались большим вкусом и чувством цвета. Он написал несколько трактатов о цвете и о проблемах декоративного искусства. Очередной его трактат был посвящен связи декоративных искусств и математики – поверке алгеброй гармонии. Именно на это сообщение и попали в начале 1846 года Джон Клерк Максвелл, лэйрд и ученый-любитель, и его сын Джеймс четырнадцати с половиной лет.

Давид Хей говорил о том, что прекрасное поддается математической интерпретации. Цвет и форма имеют свои математические выражения и зависимости. Стрельчатые своды готических соборов, греческий орнамент, даже форма этрусских погребальных урн могут найти свое адекватное математическое определение, не говоря уже о квадрате, круге и эллипсе. Все эти фигуры могут быть выражены математически и легко построены человеком, не имеющим ни малейшего художественного образования. А они красивы. Значит, человек может делать красивые вещи, зная лишь математику.

Все эти рассуждения мистера Хея имели громадный успех среди эдинбургских ученых. А на юного Джеймса они подействовали просто ошеломляюще. Возможность строить красивые вещи с помощью геометрических понятий и приборов увлекла Джеймса. Если круг можно построить с помощью циркуля, то каков должен быть «циркуль» для построения овала? Как древние этруски, не зная математики, могли строить совершенные овалы? Ведь погребальные урны этрусков, по словам мистера Хея, представляют совершенные овалы! И вообще, нельзя ли создать такое устройство, с помощью которого можно было бы рисовать овалы точно так же просто, как с помощью циркуля рисуется круг?

В гостиной, обставленной старинной дорогой мебелью, увешанной охотничьими трофеями и диковинными шкурами, восседал у камина седой и грузный человек с массивной тростью в руке. Он думал над вопросом, поставленным ему молодым человеком: кем тому быть? Молодому человеку, а звали его Давид Рамзай Хей, хотелось стать художником.

– Да, по вашим рисункам и поступкам видно, что у вас есть и талант и энергия. Но кто мог бы сейчас ответить вам, есть ли у вас зачатки гениальности? Эти детские рисунки еще не доказательство. Если у вас в груди горит такой огонь, что для вас лучше сто раз быть забытым, бедным и непризнанным, чем упустить один шанс к славе, – ныряйте вниз головой в бушующее море жизни, не оглядываясь. Если же вы склонны к малейшему комфорту и независимости, если вы хотите иметь какие-то гарантии и быть спокойным за будущее; если вы хотите быть уважаемым гражданином, живущим в своем доме с крышей над головой, и наблюдать рядом с собой счастливые лица жены и детей – остановитесь и хорошо подумайте. Мне кажется, что у нас в стране нет большого спроса на художественные произведения. Немало художников с высокой и заслуженной репутацией с трудом находят заказы и частенько голодают под грузом своих лавров. Мне кажется, процветают в Британии те, кто ищет занятия, связанные с практической пользой, и иногда мне кажется, что молодые люди, примеряющие уже себя на места Рафаэля и Ван-Дейка, принесли бы и себе и другим больше пользы, если бы они, например, обратились к более практическим предметам, скажем, к введению во всеобщее употребление нового, более элегантного стиля внутренней окраски домов...

Молодой человек был подавлен словами метра и, вежливо обещав поразмыслить над ними, пришпорил коня. О результатах его раздумий и трезвости ума свидетельствует то, что через некоторое время на Вест-Реджистер-стрит объявилась вывеска:

«Д.Р.ХЕЙ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ».

В деле этом Давид Хей весьма преуспел, разбогател, расписал в знак благодарности весь замок Абботсфорд, написал там множество картин и украсил его геральдическими знаками. Он стал известен в стране и впоследствии расписывал покои в королевском дворце. Он собрал богатую коллекцию шотландских художников, став меценатом, а не гением. Его прикладные работы отличались большим вкусом и чувством цвета. Он написал несколько трактатов о цвете и о проблемах декоративного искусства. Очередной его трактат был посвящен связи декоративных искусств и математики – поверке алгеброй гармонии. Именно на это сообщение и попали в начале 1846 года Джон Клерк Максвелл, лэйрд и ученый-любитель, и его сын Джеймс четырнадцати с половиной лет.

Давид Хей говорил о том, что прекрасное поддается математической интерпретации. Цвет и форма имеют свои математические выражения и зависимости. Стрельчатые своды готических соборов, греческий орнамент, даже форма этрусских погребальных урн могут найти свое адекватное математическое определение, не говоря уже о квадрате, круге и эллипсе. Все эти фигуры могут быть выражены математически и легко построены человеком, не имеющим ни малейшего художественного образования. А они красивы. Значит, человек может делать красивые вещи, зная лишь математику.

Все эти рассуждения мистера Хея имели громадный успех среди эдинбургских ученых. А на юного Джеймса они подействовали просто ошеломляюще. Возможность строить красивые вещи с помощью геометрических понятий и приборов увлекла Джеймса. Если круг можно построить с помощью циркуля, то каков должен быть «циркуль» для построения овала? Как древние этруски, не зная математики, могли строить совершенные овалы? Ведь погребальные урны этрусков, по словам мистера Хея, представляют совершенные овалы! И вообще, нельзя ли создать такое устройство, с помощью которого можно было бы рисовать овалы точно так же просто, как с помощью циркуля рисуется круг?

ДЖЕЙМС ПРИДУМЫВАЕТ СПОСОБ РИСОВАНИЯ ОВАЛОВ

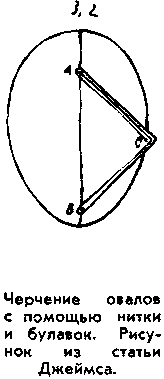

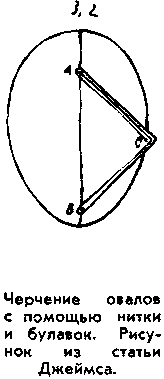

Джеймс возился с овалами несколько недель и в результате придумал забавный циркуль для овалов: вместо иголки циркуля было две булавки.

Вместо грифеля циркуля – обычный карандаш. Вместо ног циркуля, обеспечивающих постоянство расстояния от любой точки окружности до центра круга, – нитка, всегда обеспечивающая равенство суммы расстояний от точки на окружности до обоих фокусов.

Если фокус один, устройство Джеймса превращается в «ниточный циркуль» – нитка, одним концом привязанная к булавке, обеспечивает постоянство расстояния от центра окружности до грифеля – получается обычный циркуль. Если фокусов и булавок по два, получается овал. Если фокусов больше – новые незнакомые фигуры...

Находка Джеймса была одновременно и остроумной, и необычайно простой. И Джеймс и отец поначалу думали, что такая простая вещь не могла не прийти кому-нибудь в голову.

Мистер Максвелл-старший решил рассеять сомнения у самого мистера Д.Р.Хея и направился к нему с визитом.

Художник изучил рисунки Джеймса и согласился с тем, что они содержат нечто такое, что ему было неизвестно.

Мистер Максвелл-старший, ободренный тем обстоятельством, что способ Джеймса не был известен самому мистеру Хею, решил обратиться повыше – теперь уже к профессору Эдинбургского университета Джеймсу Давиду Форбсу.

Джеймса Давида Форбса отцу и сыну Максвеллам послала, видно, судьба. Джеймс Форбс с ранних пор обнаружил большие способности к физике и уже с шестнадцати лет посылал анонимно статьи в издаваемый сэром Давидом Брюстером научный «Философский журнал».

Когда целая серия этих статей была напечатана, авторство было раскрыто, и перед сэром Давидом возник не сформировавшийся физически юноша. Восхищенный Брюстер, всегда покровительствовавший молодым талантам, предложил кандидатуру юного Форбса в члены Шотландской академии наук – Эдинбургского королевского общества, куда Джеймс Форбс и был избран в возрасте девятнадцати лет!

Покровительство молодым талантам приняло позже у Брюстера и Форбса очень серьезную форму. В год рождения Джеймса, в 1831 году, Брюстер и Форбс основали Британскую ассоциацию – общество поощрения молодых талантов, в котором способные молодые люди могли получить помощь и поддержку со стороны больших ученых, послушать их лекции, получить консультации и даже средства на самостоятельные исследования.

Неудивительно, что Форбс принял Джона Клерка Максвелла значительно более внимательно, чем мистер Хей, и отнесся к судьбе его сына с большим участием.

Дневник Джона Клерка Максвелла:

«1846, февраль.

Четверг, 26. Попросил проф. Форбса из колледжа посмотреть овалы Джеймса и высказаться по их поводу, так же как по поводу трехфокусных и многофокусных фигур. Это было ново для проф. Форбса, и было решено написать теорию построения этих фигур и передать ему.

1846, март.

Понедельник, 2. Написал сообщение об овалах Джеймса для проф. Форбса. Вечер. Королевское общество с Джеймсом.

Отдал Форбсу упомянутое сообщение.

Среда, 4. Пошел в колледж к 12 часам и говорил с проф. об овалах Джеймса. Проф. Форбс очень ими доволен и смотрит в книгах, известно ли кому-нибудь что-нибудь об этом. Напишет мне, когда он полностью с этим разберется.

Суббота, 7.Получил записку от профессора Форбса:

«Эдинбург, 8 марта 1846

Мой дорогой сэр, я тщательно ознакомился со статьей Вашего сына, и думаю, что метод очень прост – что, несомненно, замечательно для его лет – и, как мне кажется, совершенно новый. Относительно этого последнего утверждения я еще проконсультируюсь с профессором Келландом. Остаюсь, дорогой сэр, искренне Ваш

Джеймс Д.Форбс».

Среда, 11. Получил записку от профессора Форбса:

«3 Парк-Плейс, 11 марта 1846

Мой дорогой сэр, мне было приятно узнать сегодня от профессора Келланда, что его мнение о статье Вашего сына совпадает с моим, а именно – метод очень прост, надежен и, нам кажется, представляет собой новый метод построения многофокусных фигур... Если Вы желаете, этот метод, в силу его простоты и элегантности, вполне можно доложить перед Королевским обществом. Искренне Ваш

Джеймс Д.Форбс».

Вторник, 17. Джеймс дома у проф. Форбса. Парк-Плейс, 3. Пил чай, беседовал об овалах. Пришел домой к 10 часам. Успешный визит.

Понедельник, 30. На следующем заседании К.О. будут овалы Джеймса.

Понедельник, 6 апреля. Королевское общество с Джеймсом. Профессор Форбс прочел сообщение об овалах Джеймса. Сообщение прослушано с большим вниманием и всесторонне обсуждено».

Первая научная работа Джеймса прочитана в Эдинбургском королевском обществе! Правда, не им, а профессором Форбсом – ведь немыслимо было бы выпустить на столь важную трибуну четырнадцатилетнего мальчика в школьной курточке! После заседания статья вышла в «Трудах Эдинбургского королевского общества», и Джеймс мог впервые увидеть свою фамилию, напечатанную типографским способом. Но и этого было мало – в комментариях профессора Форбса к идеям «Мистера Клерка Максвелла-младшего» показано, что метод построения фигур высокого порядка фокусности восходил к Декарту, причем указывалось, что «метод Декарта был более сложен, чем метод м-ра Клерка Максвелла». Такое соседство имен было более чем многозначительным.

И кроме того: оказалось, что простой на вид метод – с помощью булавок и веревочек – имеет большой физический смысл и аналогию в оптических явлениях; кривые, которые можно было получить с помощью булавок и веревочки, и направления самих веревочек совпадали с конфигурацией гнутых зеркал и отражаемого ими света, с помощью булавок и веревочек можно было воссоздать картины прохождения, преломления света в средах разной плотности, а это уже восходило к работам Ньютона и Гюйгенса, к свету, к оптике.

Трудно отделаться от впечатления, что свет и оптика, цвет и форма, все то, что было связано со зрением, имело для Джеймса особую привлекательность – он все время «ловил Солнце», но уже не в оловянную тарелку, а с помощью так легко дававшихся ему математических методов, геометрических понятий. Все, что он видел вокруг, приобретало для него особый аромат – легкости и трудности физического объяснения, математического описания. Он хотел объяснить окружающий мир окружающим людям, понять его самому.

Сдвигая две линзы, он видел «кольца Ньютона» и понимал, почему расстояние между соседними темными окружностями такое, а не иное.

Он смотрел на море, пенящимися ступенями подкатывающееся к его ногам, и хотел математически описать волны – какие они должны быть у этого берега и какие – у другого.

Он смотрел на переливающиеся тонкие стенки мыльных пузырей и стремился понять магию этих цветных превращений.

Мозг может помогать глазу, считал он, и видел бессчетное количество подтверждений этому. Примеры мощи вычислений, мощи интеллекта тогда появлялись в большом количестве, и Джеймсу суждено было стать если не свидетелем, то современником одного из таких драматических подтверждений.

Вместо грифеля циркуля – обычный карандаш. Вместо ног циркуля, обеспечивающих постоянство расстояния от любой точки окружности до центра круга, – нитка, всегда обеспечивающая равенство суммы расстояний от точки на окружности до обоих фокусов.

Если фокус один, устройство Джеймса превращается в «ниточный циркуль» – нитка, одним концом привязанная к булавке, обеспечивает постоянство расстояния от центра окружности до грифеля – получается обычный циркуль. Если фокусов и булавок по два, получается овал. Если фокусов больше – новые незнакомые фигуры...

Находка Джеймса была одновременно и остроумной, и необычайно простой. И Джеймс и отец поначалу думали, что такая простая вещь не могла не прийти кому-нибудь в голову.

Мистер Максвелл-старший решил рассеять сомнения у самого мистера Д.Р.Хея и направился к нему с визитом.

Художник изучил рисунки Джеймса и согласился с тем, что они содержат нечто такое, что ему было неизвестно.

Мистер Максвелл-старший, ободренный тем обстоятельством, что способ Джеймса не был известен самому мистеру Хею, решил обратиться повыше – теперь уже к профессору Эдинбургского университета Джеймсу Давиду Форбсу.

Джеймса Давида Форбса отцу и сыну Максвеллам послала, видно, судьба. Джеймс Форбс с ранних пор обнаружил большие способности к физике и уже с шестнадцати лет посылал анонимно статьи в издаваемый сэром Давидом Брюстером научный «Философский журнал».

Когда целая серия этих статей была напечатана, авторство было раскрыто, и перед сэром Давидом возник не сформировавшийся физически юноша. Восхищенный Брюстер, всегда покровительствовавший молодым талантам, предложил кандидатуру юного Форбса в члены Шотландской академии наук – Эдинбургского королевского общества, куда Джеймс Форбс и был избран в возрасте девятнадцати лет!

Покровительство молодым талантам приняло позже у Брюстера и Форбса очень серьезную форму. В год рождения Джеймса, в 1831 году, Брюстер и Форбс основали Британскую ассоциацию – общество поощрения молодых талантов, в котором способные молодые люди могли получить помощь и поддержку со стороны больших ученых, послушать их лекции, получить консультации и даже средства на самостоятельные исследования.

Неудивительно, что Форбс принял Джона Клерка Максвелла значительно более внимательно, чем мистер Хей, и отнесся к судьбе его сына с большим участием.

Дневник Джона Клерка Максвелла:

«1846, февраль.

Четверг, 26. Попросил проф. Форбса из колледжа посмотреть овалы Джеймса и высказаться по их поводу, так же как по поводу трехфокусных и многофокусных фигур. Это было ново для проф. Форбса, и было решено написать теорию построения этих фигур и передать ему.

1846, март.

Понедельник, 2. Написал сообщение об овалах Джеймса для проф. Форбса. Вечер. Королевское общество с Джеймсом.

Отдал Форбсу упомянутое сообщение.

Среда, 4. Пошел в колледж к 12 часам и говорил с проф. об овалах Джеймса. Проф. Форбс очень ими доволен и смотрит в книгах, известно ли кому-нибудь что-нибудь об этом. Напишет мне, когда он полностью с этим разберется.

Суббота, 7.Получил записку от профессора Форбса:

«Эдинбург, 8 марта 1846

Мой дорогой сэр, я тщательно ознакомился со статьей Вашего сына, и думаю, что метод очень прост – что, несомненно, замечательно для его лет – и, как мне кажется, совершенно новый. Относительно этого последнего утверждения я еще проконсультируюсь с профессором Келландом. Остаюсь, дорогой сэр, искренне Ваш

Джеймс Д.Форбс».

Среда, 11. Получил записку от профессора Форбса:

«3 Парк-Плейс, 11 марта 1846

Мой дорогой сэр, мне было приятно узнать сегодня от профессора Келланда, что его мнение о статье Вашего сына совпадает с моим, а именно – метод очень прост, надежен и, нам кажется, представляет собой новый метод построения многофокусных фигур... Если Вы желаете, этот метод, в силу его простоты и элегантности, вполне можно доложить перед Королевским обществом. Искренне Ваш

Джеймс Д.Форбс».

Вторник, 17. Джеймс дома у проф. Форбса. Парк-Плейс, 3. Пил чай, беседовал об овалах. Пришел домой к 10 часам. Успешный визит.

Понедельник, 30. На следующем заседании К.О. будут овалы Джеймса.

Понедельник, 6 апреля. Королевское общество с Джеймсом. Профессор Форбс прочел сообщение об овалах Джеймса. Сообщение прослушано с большим вниманием и всесторонне обсуждено».

Первая научная работа Джеймса прочитана в Эдинбургском королевском обществе! Правда, не им, а профессором Форбсом – ведь немыслимо было бы выпустить на столь важную трибуну четырнадцатилетнего мальчика в школьной курточке! После заседания статья вышла в «Трудах Эдинбургского королевского общества», и Джеймс мог впервые увидеть свою фамилию, напечатанную типографским способом. Но и этого было мало – в комментариях профессора Форбса к идеям «Мистера Клерка Максвелла-младшего» показано, что метод построения фигур высокого порядка фокусности восходил к Декарту, причем указывалось, что «метод Декарта был более сложен, чем метод м-ра Клерка Максвелла». Такое соседство имен было более чем многозначительным.

И кроме того: оказалось, что простой на вид метод – с помощью булавок и веревочек – имеет большой физический смысл и аналогию в оптических явлениях; кривые, которые можно было получить с помощью булавок и веревочки, и направления самих веревочек совпадали с конфигурацией гнутых зеркал и отражаемого ими света, с помощью булавок и веревочек можно было воссоздать картины прохождения, преломления света в средах разной плотности, а это уже восходило к работам Ньютона и Гюйгенса, к свету, к оптике.

Трудно отделаться от впечатления, что свет и оптика, цвет и форма, все то, что было связано со зрением, имело для Джеймса особую привлекательность – он все время «ловил Солнце», но уже не в оловянную тарелку, а с помощью так легко дававшихся ему математических методов, геометрических понятий. Все, что он видел вокруг, приобретало для него особый аромат – легкости и трудности физического объяснения, математического описания. Он хотел объяснить окружающий мир окружающим людям, понять его самому.

Сдвигая две линзы, он видел «кольца Ньютона» и понимал, почему расстояние между соседними темными окружностями такое, а не иное.

Он смотрел на море, пенящимися ступенями подкатывающееся к его ногам, и хотел математически описать волны – какие они должны быть у этого берега и какие – у другого.

Он смотрел на переливающиеся тонкие стенки мыльных пузырей и стремился понять магию этих цветных превращений.

Мозг может помогать глазу, считал он, и видел бессчетное количество подтверждений этому. Примеры мощи вычислений, мощи интеллекта тогда появлялись в большом количестве, и Джеймсу суждено было стать если не свидетелем, то современником одного из таких драматических подтверждений.

АДАМС, ЛЕВЕРРЬЕ И НЕПТУН

17 марта 1846 года Джеймс посетил лекцию, прочитанную профессором астрономии из университета Глазго. Это был Джон Прингль Николь, автор нашумевшей некогда книги «Взгляд на архитектуру небес». Николь рассказал слушателям назидательную и захватывающую историю открытия планеты Нептун, окончившуюся чуть ли не на днях.

Главным действующим лицом этой истории был Джон Коуч Адамс, молодой человек двадцати пяти лет.

Еще во время обучения в Кембридже Адамс заинтересовался опубликованными в 1821 году таблицами движения планеты Уран, которые не согласовывались с наблюдениями более ранних астрономов. Уже в 1841 году Адамс предположил, что «незакономерности» в движении планеты вызваны тем, что за Ураном в черной пустоте, невидима, кружится вокруг Солнца еще одна планета. Два года он занимался вычислением звездных координат, где, по его мнению, должна была бы находиться не открытая еще планета, и наконец определил их. Теперь нужно было найти мощный телескоп и с его помощью обнаружить планету. Можно было бы, конечно, опубликовать полученные координаты и ждать, пока какой-нибудь астроном – в Англии, России, Франции или Германии – возьмется за поиски планеты.

Но не таков был Адамс. Его патриотизм был поистине викторианским – он желал, чтобы открытие было непременно сделано английским астрономом, в Англии, чтобы новая планета носила английское название и была бы присоединена к английской короне, украшала бы ее, как брильянты из обеих Индий.

Оставив в своих бумагах меморандум от 3 июля 1841 года о предположительном наличии за Ураном еще одной планеты, неопытный Адамс через своего знакомого Джеймса Чаллиса попытался получить аудиенцию у королевского астронома сэра Джорджа Эйри.

Молодой Адамс, видимо полагая, что вся жизнь впереди, не особенно спешил и лишь в сентябре 1845 года передал через Чаллиса данные своих вычислений. Одновременно Адамс передал в Гринвичскую обсерваторию статью с аналогичными данными. Дело стало за английскими астрономами – ведь астрономы других стран ничего о предположениях и вычислениях Адамса не знали.

А 29 июля 1846 года француз Леверрье, проделав ту же работу, что и Адамс, сделал ее достоянием астрономов всех стран. Ждать пришлось недолго – и уже 23 сентября берлинский астроном Галле обнаружил в указанной Леверрье точке неба неизвестную ранее планету. Жизнь двигалась быстрее, чем это предполагал Адамс.

Когда в свете этих новых событий Чаллис попытался рассказать ученому миру о происшедшем, ему просто не поверили. Чудовищно было предположить, что королевский астроном, обладая данными для открытия новой планеты, не сделал этого. Столь же нелепо было и то, что блестящий математик Адамс не опубликовал своих результатов ранее. Возник спор о приоритете. Французы поначалу решили назвать новую планету «Леверрье», но протест общественного мнения был так силен, что остановились в конце концов на нейтральном названии «Нептун».

Научное общественное мнение разделилось на «адамитов» и «антиадамитов», хотя сами виновники конфликта оставались в хороших отношениях. Королевское общество со свойственной ему непоследовательностью увенчало лаврами Леверрье, королева предложила Адамсу рыцарство, от которого он отказался, а Кембриджский университет основал премию Адамса, присуждаемую раз в два года лучшей работе по прикладной математике, астрономии или физике «в ознаменование открытия Нептуна». Премия эта сыграла большую роль в судьбе Джеймса Клерка Максвелла.

Лекция Николя об открытии Нептуна укрепила Джеймса в мнении о всесилии математических методов, в справедливости и мощи законов Ньютона. Он с еще большим рвением принялся за изучение математических и особенно геометрических методов, которые давались ему необыкновенно легко. Жаль, конечно, что его друг Кемпбелл оказывался зачастую не в состоянии понять его идеи, да и тетушка Джейн уже не в состоянии делать вид, что она понимает все эти громоздкие геометрические построения Джеймса. Джеймсу нужны новые друзья, и он находит их.

Главным действующим лицом этой истории был Джон Коуч Адамс, молодой человек двадцати пяти лет.

Еще во время обучения в Кембридже Адамс заинтересовался опубликованными в 1821 году таблицами движения планеты Уран, которые не согласовывались с наблюдениями более ранних астрономов. Уже в 1841 году Адамс предположил, что «незакономерности» в движении планеты вызваны тем, что за Ураном в черной пустоте, невидима, кружится вокруг Солнца еще одна планета. Два года он занимался вычислением звездных координат, где, по его мнению, должна была бы находиться не открытая еще планета, и наконец определил их. Теперь нужно было найти мощный телескоп и с его помощью обнаружить планету. Можно было бы, конечно, опубликовать полученные координаты и ждать, пока какой-нибудь астроном – в Англии, России, Франции или Германии – возьмется за поиски планеты.

Но не таков был Адамс. Его патриотизм был поистине викторианским – он желал, чтобы открытие было непременно сделано английским астрономом, в Англии, чтобы новая планета носила английское название и была бы присоединена к английской короне, украшала бы ее, как брильянты из обеих Индий.

Оставив в своих бумагах меморандум от 3 июля 1841 года о предположительном наличии за Ураном еще одной планеты, неопытный Адамс через своего знакомого Джеймса Чаллиса попытался получить аудиенцию у королевского астронома сэра Джорджа Эйри.

Молодой Адамс, видимо полагая, что вся жизнь впереди, не особенно спешил и лишь в сентябре 1845 года передал через Чаллиса данные своих вычислений. Одновременно Адамс передал в Гринвичскую обсерваторию статью с аналогичными данными. Дело стало за английскими астрономами – ведь астрономы других стран ничего о предположениях и вычислениях Адамса не знали.

А 29 июля 1846 года француз Леверрье, проделав ту же работу, что и Адамс, сделал ее достоянием астрономов всех стран. Ждать пришлось недолго – и уже 23 сентября берлинский астроном Галле обнаружил в указанной Леверрье точке неба неизвестную ранее планету. Жизнь двигалась быстрее, чем это предполагал Адамс.

Когда в свете этих новых событий Чаллис попытался рассказать ученому миру о происшедшем, ему просто не поверили. Чудовищно было предположить, что королевский астроном, обладая данными для открытия новой планеты, не сделал этого. Столь же нелепо было и то, что блестящий математик Адамс не опубликовал своих результатов ранее. Возник спор о приоритете. Французы поначалу решили назвать новую планету «Леверрье», но протест общественного мнения был так силен, что остановились в конце концов на нейтральном названии «Нептун».

Научное общественное мнение разделилось на «адамитов» и «антиадамитов», хотя сами виновники конфликта оставались в хороших отношениях. Королевское общество со свойственной ему непоследовательностью увенчало лаврами Леверрье, королева предложила Адамсу рыцарство, от которого он отказался, а Кембриджский университет основал премию Адамса, присуждаемую раз в два года лучшей работе по прикладной математике, астрономии или физике «в ознаменование открытия Нептуна». Премия эта сыграла большую роль в судьбе Джеймса Клерка Максвелла.

Лекция Николя об открытии Нептуна укрепила Джеймса в мнении о всесилии математических методов, в справедливости и мощи законов Ньютона. Он с еще большим рвением принялся за изучение математических и особенно геометрических методов, которые давались ему необыкновенно легко. Жаль, конечно, что его друг Кемпбелл оказывался зачастую не в состоянии понять его идеи, да и тетушка Джейн уже не в состоянии делать вид, что она понимает все эти громоздкие геометрические построения Джеймса. Джеймсу нужны новые друзья, и он находит их.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

И первый среди них – это профессор Джеймс Форбс, искренне привязавшийся к Джеймсу и видящий в нем надежду шотландской науки. Форбс делился с Джеймсом своими научными идеями. Основным увлечением Форбса были ледники. Его книгу «Путешествие через Савойские Альпы и другие участки Пеннинской цепи с наблюдениями ледников» Джеймс прочел с большим удовольствием. Его заинтересовала на некоторое время физика ледников, которые, как казалось Форбсу, были промежуточной субстанцией между твердым телом и жидкостью и в силу этого обладали рядом специфических свойств. Джеймс заинтересовался этим классом тел и некоторое время экспериментировал на чердаке «старины 31» с различными желеобразными веществами. Он интересовался, как ведут себя подобные тела, когда их сжимают, как они при сжатии преломляют свет.