Страница:

Аникина, Калинина 1983 – Аникина А. Б., Калинина И. К. Современный русский язык: Морфология. М., 1983.

Барсов 1981 – Барсов А. А. Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова. М., 1981.

БАС – Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.;Л., 1950–1965.

Богородицкий 1935 – Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики (из университетских чтений). 5-е изд. М.; Л., 1935.

Болла, Палл, Панн 1968 – Болт К, Паш Э., Папп Ф. Курс современного русского языка. Budapest, 1968.

Буланин 1976 – Буланин Л. Л. Трудные вопросы морфологии. М., 1976.

Булаховский 1952 – Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка. T. I. 5-е изд. Киев, 1952.

Валгина и др. 1971 – Волгина П. С, Розенталь Д. Э., Фомина М. К, Цапукевич В. В. Современный русский язык. 4-е изд. M., 1971.

Виноградов 1947 – Bиноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. М., 1947.

Гвоздев 1958 – Гвоздев А. П. Современный русский литературный язык. Ч. I: Фонетика и морфология. М., 1958.

Голанов 1962 – Галанов И. Г Морфология современного русского языка. М., 1962.

Грамматика-70 – Грамматика современного русского литературного языка) /Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 1970.

Грамматика-80 – Русская грамматика. Т. I / Гл. ред. Н. Ю. Шведова. М., 1980.

Грамматика-89 – Краткая русская грамматика / Ред. Н. Ю. Шведова, В. В. Лопатин. М., 1989.

Гужва 1967 – Гужва Ф. К. Современный русский литературный язык (Словообразование. Морфология). Киев, 1967.

Гужва 1979 – Гужва Ф. К. Современный русский литературный язык. Ч. 2: Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Киев, 1979.

Даль – Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1881–1882.

Исаченко 1954 – Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Братислава, 1954.

Кононенко, Брицын 1978 – Кононенко В. К, Брицын М. А. Русский язык. Киев, 1978.

Максимов 1974 – Максимов М. По страницам дневников и писем А. И. Тургенева//Прометей. Т. 10. М., 1974.

MAC – Словарь русского языка: В 4 т. М., 1981–1984.

Пеньковский 1983 – Пеньковский А. Б. Из наблюдений над развитием и становлением лексико-семантических норм в одном синонимическом ряду наречий // Норма в лексике и фразеологии. М.: Наука, 1983.

Пеньковский 1988 – Пеньковский А. Б. О развитии норм адвербиального словоупотребления в русском языке (наречия бережно и осторожно) // Sborník pedagogicke fakulty Üstinad Labem. Praha, 1988.

Пеньковский 1991 – Пенъковский А. Б. Сдвиг норм наречного словоупотребления как исследовательская база для изучения грамматической и коннотативной семантики русского слова//Русский язык и современность: Проблемы и перспективы развития русистики: Всесоюзная научная конференция. Москва, 20–23 мая 1991 г. Доклады. Ч. 2. М., 1991.

Пеньковский 1995 – Пеньковский А. Б. Тимиологические оценки и их выражение в целях уклоняющегося от истины умаления значимости // Логический анализ языка: Истина и истинность в культуре и языке. М.: Наука, 1995.

Попов 1978 – Попов Р. П. Современный русский язык. М., 1978.

Розенталь 1976 – Розенталъ Д. Э. Современный русский язык. Ч. 1: Лексика. Фонетика. Словообразование. Морфология. 2-е изд. М., 1976.

Трофимов 1957 – Трофимов В. А. Современный русский литературный язык: Морфология. Л., 1957.

Шанский, Тихонов 1981 – Шанский П. М., Тихонов А. П. Современный русский язык. Ч. II: Словообразование. Морфология. М., 1981.

Шахматов 1941 – Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941.

Barnetova et al. 1979 – Barnetovd V. et al. Русская Грамматика. I. Praha, 1979.

Заметки о категории одушевленности в русских говорах

Барсов 1981 – Барсов А. А. Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова. М., 1981.

БАС – Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.;Л., 1950–1965.

Богородицкий 1935 – Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики (из университетских чтений). 5-е изд. М.; Л., 1935.

Болла, Палл, Панн 1968 – Болт К, Паш Э., Папп Ф. Курс современного русского языка. Budapest, 1968.

Буланин 1976 – Буланин Л. Л. Трудные вопросы морфологии. М., 1976.

Булаховский 1952 – Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка. T. I. 5-е изд. Киев, 1952.

Валгина и др. 1971 – Волгина П. С, Розенталь Д. Э., Фомина М. К, Цапукевич В. В. Современный русский язык. 4-е изд. M., 1971.

Виноградов 1947 – Bиноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. М., 1947.

Гвоздев 1958 – Гвоздев А. П. Современный русский литературный язык. Ч. I: Фонетика и морфология. М., 1958.

Голанов 1962 – Галанов И. Г Морфология современного русского языка. М., 1962.

Грамматика-70 – Грамматика современного русского литературного языка) /Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 1970.

Грамматика-80 – Русская грамматика. Т. I / Гл. ред. Н. Ю. Шведова. М., 1980.

Грамматика-89 – Краткая русская грамматика / Ред. Н. Ю. Шведова, В. В. Лопатин. М., 1989.

Гужва 1967 – Гужва Ф. К. Современный русский литературный язык (Словообразование. Морфология). Киев, 1967.

Гужва 1979 – Гужва Ф. К. Современный русский литературный язык. Ч. 2: Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Киев, 1979.

Даль – Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1881–1882.

Исаченко 1954 – Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Братислава, 1954.

Кононенко, Брицын 1978 – Кононенко В. К, Брицын М. А. Русский язык. Киев, 1978.

Максимов 1974 – Максимов М. По страницам дневников и писем А. И. Тургенева//Прометей. Т. 10. М., 1974.

MAC – Словарь русского языка: В 4 т. М., 1981–1984.

Пеньковский 1983 – Пеньковский А. Б. Из наблюдений над развитием и становлением лексико-семантических норм в одном синонимическом ряду наречий // Норма в лексике и фразеологии. М.: Наука, 1983.

Пеньковский 1988 – Пеньковский А. Б. О развитии норм адвербиального словоупотребления в русском языке (наречия бережно и осторожно) // Sborník pedagogicke fakulty Üstinad Labem. Praha, 1988.

Пеньковский 1991 – Пенъковский А. Б. Сдвиг норм наречного словоупотребления как исследовательская база для изучения грамматической и коннотативной семантики русского слова//Русский язык и современность: Проблемы и перспективы развития русистики: Всесоюзная научная конференция. Москва, 20–23 мая 1991 г. Доклады. Ч. 2. М., 1991.

Пеньковский 1995 – Пеньковский А. Б. Тимиологические оценки и их выражение в целях уклоняющегося от истины умаления значимости // Логический анализ языка: Истина и истинность в культуре и языке. М.: Наука, 1995.

Попов 1978 – Попов Р. П. Современный русский язык. М., 1978.

Розенталь 1976 – Розенталъ Д. Э. Современный русский язык. Ч. 1: Лексика. Фонетика. Словообразование. Морфология. 2-е изд. М., 1976.

Трофимов 1957 – Трофимов В. А. Современный русский литературный язык: Морфология. Л., 1957.

Шанский, Тихонов 1981 – Шанский П. М., Тихонов А. П. Современный русский язык. Ч. II: Словообразование. Морфология. М., 1981.

Шахматов 1941 – Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941.

Barnetova et al. 1979 – Barnetovd V. et al. Русская Грамматика. I. Praha, 1979.

Заметки о категории одушевленности в русских говорах

Несмотря на давнюю научную традицию и в целом обширную литературу предмета, многие из вопросов, составляющих проблему категории одушевленности – неодушевленности существительных (КОН) в русском языке, остаются недостаточно изученными. Это касается как некоторых общих ее аспектов (таковы, например, вопросы об отношении этой грамматической категории к соответствующим категориям мышления и сознания, особенно с учетом различий между научным и общим, так сказать, «бытовым» пониманием живого – неживого и одушевленного – неодушевленного;[19] об уровневой принадлежности КОН – в плане ее отнесения к морфологии или синтаксису,[20] вопрос о системных связях КОН с другими грамматическими категориями – например, с категорией залога, и некот. др.), так и целого ряда конкретных особенностей ее структуры, функционирования и развития в современном языке и на различных этапах его истории.

Таковы, например, вопросы об отношении к КОН существительных, обозначающих существа микромира, или существительных (преимущественно имен собственных), являющихся названиями машин, самодвижущихся устройств и особенно речных и морских судов; об употреблении одушевленных существительных в счетных оборотах с числительными два, три, четыре, в оборотах с приложениями и перифразами различных типов и др.; об употреблении некоторых местоимений и местоименных фразеологизмов при замене одушевленных и неодушевленных существительных в определенных синтаксических конструкциях; о выборе падежной формы обособленных определений, относящихся к личным местоимениям, и др.[21]

Почти совершенно не изучена проблема системных последствий развития КОН в истории русского языка, хотя эти последствия, как можно полагать, весьма значительны. К их числу есть основания относить такие, например, процессы, как все расширяющееся вытеснение форм род. над. формами вин. над. при глаголах с отрицанием, при глаголах известных семантических групп, а в прошлом – при супине (см. об этом в работе [Пеньковский 1975-а: 86–88]). Чрезвычайно слабо изучена КОН в русском диалектном языке и в других восточнославянских языках и их диалектах.

Общепризнано, что в отличие от украинских и белорусских говоров, которые в процессе дифференциации совпавших формально падежей подлежащего и прямого дополнения в ед. ч. развили КОН, а во мн. ч. остановились на ступени категории лица – не лица (или даже неполной категории лица – лица мужского пола), русские говоры выработали полную категорию одушевленности – неодушевленности [Kuraszkiewich 1954: 31; Horalek 1955: 194; Букатевич, Грицютенко 1958: 96] и характеризуются в этом отношении полным единством [РД 1964: 97], не отличаясь по указанному признаку также и от литературного языка.[22]

Лишь в некоторых говорах, как отмечает академический курс «Русской диалектологии», а именно в говорах Смоленской и Брянской областей – на территории, примыкающей к БССР, а спорадически и в других говорах как северного, так и южного наречия, а также в некоторых среднерусских обнаруживаются факты, как будто нарушающие это единство. Речь идет о случаях нерегулярного употребления в значении прямого объекта гиперформы им. – вин. над. мн. ч. существительных, являющихся названиями животных, и еще реже – лиц в оборотах типа: А домашние зайцы кроликами зовут; Надо кони поить; Старики жалеть надо и т. п. [РД 1964: 181–182], которые являются, очевидно, пережитками предшествующего этапа развития КОН и которые могли бы рассматриваться как свидетельство того, что формирование КОН для мн. ч. существительных в этих говорах еще не закончено.

Авторы названного курса, однако, отвергают такого рода трактовку этих фактов и, усматривая в них особые синтаксические структуры, в которых прямой объект выражается формой не винительного, а именительного падежа, считают, что они связаны с КОН лишь генетически и что форма имени в этих сочетаниях является формой винительного падежа только по происхождению. Предполагается, что категориальная трансформация падежной формы имени в таких сочетаниях (вин. мн. → им. мн.) произошла под воздействием других – исконных сочетаний типа нести (несу, нес) вода и надо нести вода – с именительным падежом в значении прямого объекта. Сюда же авторы относят также сочетания типа надо вода (конь, кони) [РД 1964: 131, сн. 12]. Помещенные в этот ряд синтаксических феноменов, сочетания типа пасти кони, домашние зайцы кроликами зовут и т. п. оказываются вообще вне связи с КОН и, следовательно, не нарушают постулируемого единства этой категории в русских говорах. Важным аргументом в пользу этой точки зрения, по мнению авторов, оказывается то, что в этих говорах вне функции прямого дополнения употребляются словоформы вин. мн. = род. мн. (охотиться на зайцев, сесть на коней) [РД 1964: 182, сн. 13].

В свете сказанного особенно интересными и заслуживающими внимания представляются обнаруживаемые в некоторых среднерусских и западнорусских говорах факты, которые, по-видимому, не могут быть расценены иначе, как свидетельство неполноты КОН, и, следовательно, требуют смягчения категорической формулировки приведенного выше тезиса.

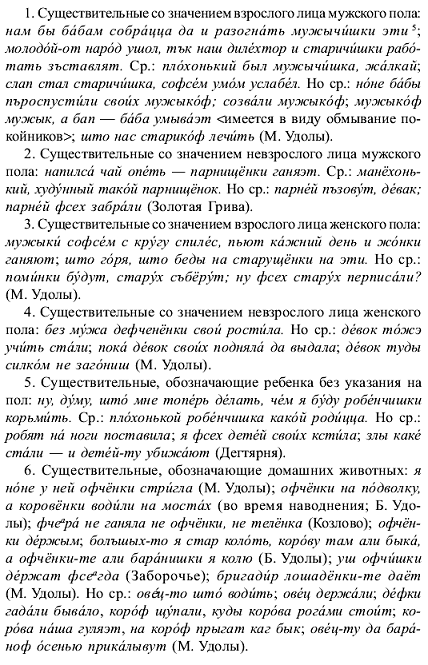

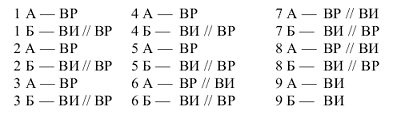

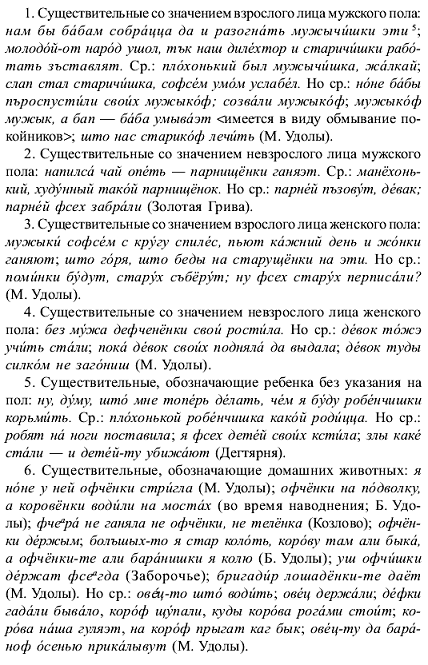

Все они, независимо оттого, каково значение производящей основы (значение лица, живого существа или неодушевленного предмета), используют во множественном числе форму винительного падежа, совпадающую с именительным. Таковы:[23]

Напротив, некоторые из существительных, для которых нормой является форма вин. мн. = им. мн., могут использовать параллельно и форму вин. мн. = род. мн. Ср.: намыла парнищёнкоф своих (М. Удолы); дефченёнок тоже надо обуть-одеть (Б. Удолы); станет вот холоднё – тогда, учнут телятишек этих резать (там же). Как показывают примеры, форма вин. мн. = род. мн. возможна у существительных с личным значением, а из неличных – у существительных мужского рода.

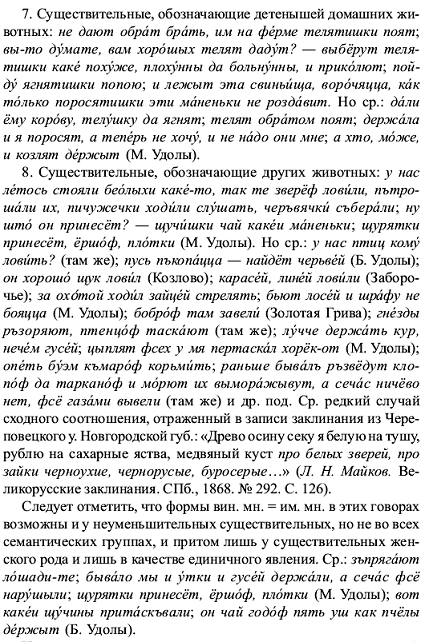

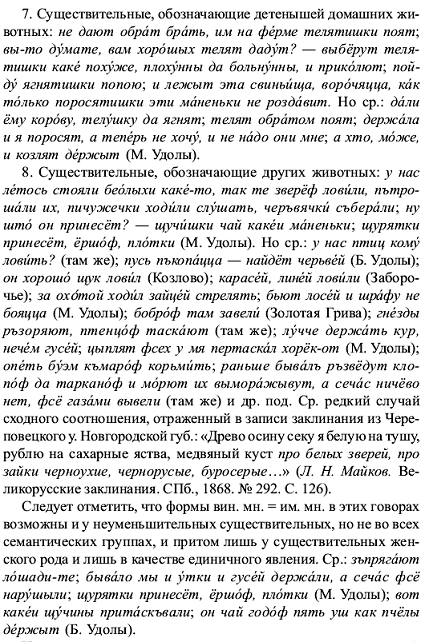

Таким образом, противопоставленность неуменьшительных и уменьшительных образований оказывается различной в различных семантических или, точнее, семантико-грамматических группах существительных. Обозначив арабскими цифрами выделенные семантико-грамматические группы (к ним следует прибавить еще одну – группу неодушевленных существительных), буквами А и Б – соответственно неуменьшительные и уменьшительные образования и символами ВР, ВИ – противопоставленные формы винительного падежа, можно будет представить структуру КОН в указанной группе говоров следующей схемой:

Учитывая, что здесь полностью отсутствуют конструкции с именительным падежом прямого объекта, а конструкции с надо имеют неоспоримые признаки субъектно-предикатной структуры (ср.: ему не жона – ему работница была надо; а теперь мы никому не стали надо; шабёр наш Трдшынат тоже один дожываэ: корьмйл, учил – хорош был, а стар стал – не надо стал и т. п., – М. Удолы),[24] необходимо признать, что приведенная схема отражает действительно диалектную специфику КОН.

Колебания в выборе формы вин. мн. в некоторых группах существительных типа А могут быть истолкованы как свидетельство того, что процесс формирования КОН для множественного числа в этих говорах еще не завершен и что мы присутствуем при последнем акте перехода от категории лица – нелица (КЛН) к категории одушевленности – неодушевленности.[25]

Колебания в выборе формы вин. мн. для большинства существительных типа Б (в группах 1–8) свидетельствуют, очевидно, о специфике этой словообразовательной и семантико-грамматической категории, сохраняющей здесь некоторые архаические черты той эпохи, когда уменьшительно-ласкательные и уменьшительно-пренебрежительные образования определенных типов относились еще к среднему роду.[26] Именно этим можно было бы объяснить задержку и отставание в их развитии сравнительно с существительными типа А. Ибо если для этих последних, как было показано выше, завершается переход из КЛН в КОН, то для существительных типа Б не закончен еще и процесс дифференциации по признакам, релевантным для КЛН.[27]

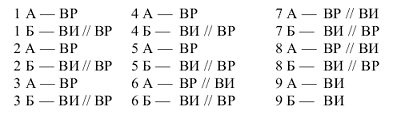

Здесь, как и в соседних белорусских говорах, завершено формирование КОН для ед. ч. существительных,[28] тогда как для мн. ч. характерна КЛН, которая в условиях усиливающегося воздействия ю-в-р говоров и русского литературного языка обнаруживает сейчас явные сдвиги в сторону КОН. Отсюда обычные для современных западнобрянских говоров колебания типа пасвить кони // коней, ловить щуки // щук и т. п.

Поскольку здесь, как и во владимирских говорах, отсутствуют какие бы то ни было признаки конструкций с им. п. прямого объекта, а конструкции с надо, а также с видно и видать имеют бесспорную субъектно-предикатную природу (ср.: кислъта была нада; я им тяпёритьки ни нада стала; яны вам боли ни нады; у их зъ травою и капуста была ни видать и т. п.), колебания в выборе формы вин. мн. в указанных случаях не могут не быть связаны с развитием категории одушевленности – неодушевленности с переходом от КЛН к КОН.

Не останавливаясь сейчас на закономерностях этого перехода, обратимся непосредственно к тому, что составляет специфическую и, по-видимому, уникальную особенность западнобрянских говоров, – к структуре категории лица – нелица.

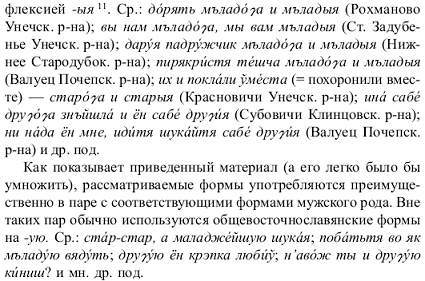

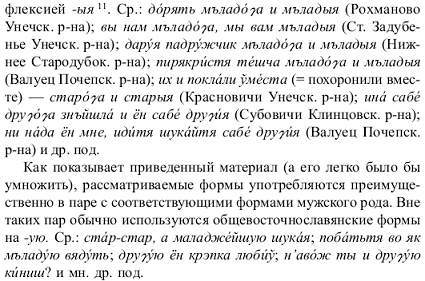

Особенность эта состоит в том, что помимо личных существительных и личных субстантивированных местоимений, прилагательных и причастий мужского рода категория лица здесь охватывает и личные субстантивированные местоимения, прилагательные и причастия женского рода. В соответствие общевосточнославянским формам вин. ед. на – ую (ср.: русск. молодая ‘невеста’ – молодую, б-р. маладая – маладую, укр. молода – молоду и т. п.) здесь используются формы вин. = род. с флексией – ыя.[29]

Очевидно, таким образом, что в западнобрянских говорах мы обнаруживаем две формы вин. ед. личных субстантиватов женского рода, выбор и использование которых осуществляется на основе принципа позиционной прикрепленности. Одна из этих форм – с флексией – ую – употребляется преимущественно вне сочетаний с формой вин. ед. личных субстантиватов мужского рода, хотя единично может использоваться и в составе таких сочетаний. Другая – с флексией – ыя – употребляется преимущественно в составе сочетаний с формой вин. ед. личных субстантиватов мужского рода, обнаруживая явную зависимость от этих последних. Эту позицию можно было бы считать слабой, если бы не возможность единичного использования в ней и форм с флексией – ую (о принципе позиционной прикрепленности см. в работах [Пеньковский 1965: 16; 1967-6: 203; 1971: 193–198]).

Зависимость форм на – ыя от позиции настолько очевидна, что есть все основания рассматривать ее как явление морфологической ассимиляции в самом полном и точном значении этого термина, ассимиляции, совершившейся в условиях синтагматизации парадигматических единиц.[30]

Можно предполагать, что в первоначальных сочетаниях типа молодого и молодую, старого и старую и т. п., т. е. в сочетаниях, построенных по модели «вин. ед. м. р. личн.» – вин. = род. – и – «вин. ед. ж. р.» – вин. ≠ род., формы на – ую были вытеснены формами на – ыя, которые обеспечивали не только содержательное, категориальное, но и системно-парадигматическое тождество сочетающихся единиц. Тенденция к установлению единства плана выражения при единстве плана содержания («вин. ед. личн.») привела к перестройке указанной выше модели, которая получила новый вид: «вин. ед. личн. м. р.» – вин. = род. – и – «вин. ед. личн. ж. р.» – вин. = род. При этом сохранялось материальное различие флексий как средство выражения родовых различий и, что особенно важно, значение «личн.» у второго члена из интегрального превращалось в дифференциальное.

Хронология этого новообразования неизвестна, поскольку и само оно до сих пор оставалось неизвестным диалектологии и не было обнаружено в памятниках письменности. Единственный пример такого рода был отмечен П. С. Кузнецовым в Лаврентьевской летописи («видиши мя болное сущю», л. 20 об.) [Борковский, Кузнецов 1963: 229], но уникальность его не давала и не дает оснований для каких-либо выводов хронологического порядка. Остаются неизвестными также и причины и условия возникновения этого явления.

Очевидно, однако, что рассматриваемое изменение не является неким имманентным, само собой разумеющимся и обязательным для тех сочетаний, в которых оно обнаруживается (об этом свидетельствует сохранение их в подавляющем большинстве восточнославянских говоров), и, следовательно, для его осуществления был необходим определенный импульс, который заставил говорящих преодолеть инерцию покоя и отступить от традиции.

Поскольку в современных условиях, в условиях перехода от КЛН к КОН, действие подобного импульса представляется маловероятным, можно предполагать, что обсуждаемое новообразование появилось в западнобрянских говорах не в самое недавнее время и что вызвавший его к жизни импульс исходил от грамматической категории лица в период наиболее активного ее развития.

Известно, что категория лица – нелица, а затем категория одушевленности – неодушевленности развивались постепенно, охватывая последовательно все новые и новые семантические и грамматические группы существительных и субстантиватов.

Как свидетельствуют многочисленные данные, в КОН были вовлечены в ряде говоров даже существительные среднего рода. Ср. отражение этого в языке северно-русских былин: «Хватила она дитятка за белые волоса, Ушибла она дитятка о сырую о землю» (А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины. Т. III. M., 1951. С. 522); «А очищу я ведь Царь-то град Да убью поганого Идолища» (Там же. С. 13); «Походочкой в Чурила Пленковича, Кудрями в царища Кудреянища» (Там же. С. 219); «Заколи чада милого» (Там же. С. 274); «Он и згрел змеишша по буйной главы» (А. Д. Григорьев. Архангельские былины. Т. I. Ч. 2. М., 1904. С. 349); «Шып как калика переежжая В цюдишша поганого, некрещеного» (Там же. С. 401); «Мала детишша валили во середочку» (Там же. С. 235); «Как наскакивал Илеюшка на Соловьюшка» (Былины Севера. Т. I. М.; Л., 1938. С. 287); «Увидали Солнышка Владымира» (Там же. С. 538)и др. под.

В тех же говорах по общему образцу КОН были перестроены и счетные обороты с количественными числительными. Ср.: «Потравила-то Маринка девяти ли молодцов» (А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины. Т. III. M., 1951. С. 397); «Она справила-срядила семи сыновьев» (Там же. С. 449); «Как убил-то Фадеюшко пяти братов» (Там же. С. 434) и др. под.[31]

На этом фоне является особенно показательным то, что ни па-мятники письменности, ни диалектные материалы не дают никаких сколько-нибудь надежных свидетельств о вовлечении в КОН или в КЛН существительных женского рода в единственном числе. Во всей восточнославянской области эти последние, как и в литературном русском языке, находятся вне указанных грамматических категорий.

Все отмеченные в наличном материале примеры, где приглагольная падежная форма может быть понята как форма вин. ед. = род. ед. ж. р., в действительности представляют исконные формы родительного падежа, пережиточно сохраняющиеся как элемент супинной конструкции [Пеньковский 1975-а: 86–88] (ср.: «А поехали они к Царюграду Отымать царицы Соломанихи» – А. В. Марков. Беломорские былины. М, 1901. С. 453), как члены глагольных словосочетаний с особыми типами управления (ср.: «Да женился князь да во двенадцать лет, Уж он брал княгини девяти годов» – А. Д. Григорьев. Архангельские былины. Т. I. Ч. I. M., 1904. С. 30) и в ряде других случаев. Все они заслуживают специального изучения.[32]

Таким образом, рассматриваемые западнобрянские формы вин. ед. личных субстантиватов женского рода оказываются во всем восточнославянском материале совершенно одинокими,[33] но тем более важны и значительны свидетельствуемые ими отношения и тем большую силу должны приписывать мы тем процессам, которые привели к их развитию, преодолев непоколебимую устойчивость исконных форм вин. ед. ж. р.

Таковы, например, вопросы об отношении к КОН существительных, обозначающих существа микромира, или существительных (преимущественно имен собственных), являющихся названиями машин, самодвижущихся устройств и особенно речных и морских судов; об употреблении одушевленных существительных в счетных оборотах с числительными два, три, четыре, в оборотах с приложениями и перифразами различных типов и др.; об употреблении некоторых местоимений и местоименных фразеологизмов при замене одушевленных и неодушевленных существительных в определенных синтаксических конструкциях; о выборе падежной формы обособленных определений, относящихся к личным местоимениям, и др.[21]

Почти совершенно не изучена проблема системных последствий развития КОН в истории русского языка, хотя эти последствия, как можно полагать, весьма значительны. К их числу есть основания относить такие, например, процессы, как все расширяющееся вытеснение форм род. над. формами вин. над. при глаголах с отрицанием, при глаголах известных семантических групп, а в прошлом – при супине (см. об этом в работе [Пеньковский 1975-а: 86–88]). Чрезвычайно слабо изучена КОН в русском диалектном языке и в других восточнославянских языках и их диалектах.

Общепризнано, что в отличие от украинских и белорусских говоров, которые в процессе дифференциации совпавших формально падежей подлежащего и прямого дополнения в ед. ч. развили КОН, а во мн. ч. остановились на ступени категории лица – не лица (или даже неполной категории лица – лица мужского пола), русские говоры выработали полную категорию одушевленности – неодушевленности [Kuraszkiewich 1954: 31; Horalek 1955: 194; Букатевич, Грицютенко 1958: 96] и характеризуются в этом отношении полным единством [РД 1964: 97], не отличаясь по указанному признаку также и от литературного языка.[22]

Лишь в некоторых говорах, как отмечает академический курс «Русской диалектологии», а именно в говорах Смоленской и Брянской областей – на территории, примыкающей к БССР, а спорадически и в других говорах как северного, так и южного наречия, а также в некоторых среднерусских обнаруживаются факты, как будто нарушающие это единство. Речь идет о случаях нерегулярного употребления в значении прямого объекта гиперформы им. – вин. над. мн. ч. существительных, являющихся названиями животных, и еще реже – лиц в оборотах типа: А домашние зайцы кроликами зовут; Надо кони поить; Старики жалеть надо и т. п. [РД 1964: 181–182], которые являются, очевидно, пережитками предшествующего этапа развития КОН и которые могли бы рассматриваться как свидетельство того, что формирование КОН для мн. ч. существительных в этих говорах еще не закончено.

Авторы названного курса, однако, отвергают такого рода трактовку этих фактов и, усматривая в них особые синтаксические структуры, в которых прямой объект выражается формой не винительного, а именительного падежа, считают, что они связаны с КОН лишь генетически и что форма имени в этих сочетаниях является формой винительного падежа только по происхождению. Предполагается, что категориальная трансформация падежной формы имени в таких сочетаниях (вин. мн. → им. мн.) произошла под воздействием других – исконных сочетаний типа нести (несу, нес) вода и надо нести вода – с именительным падежом в значении прямого объекта. Сюда же авторы относят также сочетания типа надо вода (конь, кони) [РД 1964: 131, сн. 12]. Помещенные в этот ряд синтаксических феноменов, сочетания типа пасти кони, домашние зайцы кроликами зовут и т. п. оказываются вообще вне связи с КОН и, следовательно, не нарушают постулируемого единства этой категории в русских говорах. Важным аргументом в пользу этой точки зрения, по мнению авторов, оказывается то, что в этих говорах вне функции прямого дополнения употребляются словоформы вин. мн. = род. мн. (охотиться на зайцев, сесть на коней) [РД 1964: 182, сн. 13].

В свете сказанного особенно интересными и заслуживающими внимания представляются обнаруживаемые в некоторых среднерусских и западнорусских говорах факты, которые, по-видимому, не могут быть расценены иначе, как свидетельство неполноты КОН, и, следовательно, требуют смягчения категорической формулировки приведенного выше тезиса.

I

Одно из такого рода свидетельств неполноты КОН характеризует компактную группу говоров левобережья Клязьмы на территории Вязниковского р-на Владимирской обл. (Большие и Малые Удолы, Золотая Грива, Дегтярня, Козлово, Заборочье и некот. др.), где КОН обнаруживает отступления, связанные с формами мн. ч. существительных, имеющих уменьшительное (уменьшительно-ласкательное и уменьшительно-пренебрежительное) значение.Все они, независимо оттого, каково значение производящей основы (значение лица, живого существа или неодушевленного предмета), используют во множественном числе форму винительного падежа, совпадающую с именительным. Таковы:[23]

Напротив, некоторые из существительных, для которых нормой является форма вин. мн. = им. мн., могут использовать параллельно и форму вин. мн. = род. мн. Ср.: намыла парнищёнкоф своих (М. Удолы); дефченёнок тоже надо обуть-одеть (Б. Удолы); станет вот холоднё – тогда, учнут телятишек этих резать (там же). Как показывают примеры, форма вин. мн. = род. мн. возможна у существительных с личным значением, а из неличных – у существительных мужского рода.

Таким образом, противопоставленность неуменьшительных и уменьшительных образований оказывается различной в различных семантических или, точнее, семантико-грамматических группах существительных. Обозначив арабскими цифрами выделенные семантико-грамматические группы (к ним следует прибавить еще одну – группу неодушевленных существительных), буквами А и Б – соответственно неуменьшительные и уменьшительные образования и символами ВР, ВИ – противопоставленные формы винительного падежа, можно будет представить структуру КОН в указанной группе говоров следующей схемой:

Учитывая, что здесь полностью отсутствуют конструкции с именительным падежом прямого объекта, а конструкции с надо имеют неоспоримые признаки субъектно-предикатной структуры (ср.: ему не жона – ему работница была надо; а теперь мы никому не стали надо; шабёр наш Трдшынат тоже один дожываэ: корьмйл, учил – хорош был, а стар стал – не надо стал и т. п., – М. Удолы),[24] необходимо признать, что приведенная схема отражает действительно диалектную специфику КОН.

Колебания в выборе формы вин. мн. в некоторых группах существительных типа А могут быть истолкованы как свидетельство того, что процесс формирования КОН для множественного числа в этих говорах еще не завершен и что мы присутствуем при последнем акте перехода от категории лица – нелица (КЛН) к категории одушевленности – неодушевленности.[25]

Колебания в выборе формы вин. мн. для большинства существительных типа Б (в группах 1–8) свидетельствуют, очевидно, о специфике этой словообразовательной и семантико-грамматической категории, сохраняющей здесь некоторые архаические черты той эпохи, когда уменьшительно-ласкательные и уменьшительно-пренебрежительные образования определенных типов относились еще к среднему роду.[26] Именно этим можно было бы объяснить задержку и отставание в их развитии сравнительно с существительными типа А. Ибо если для этих последних, как было показано выше, завершается переход из КЛН в КОН, то для существительных типа Б не закончен еще и процесс дифференциации по признакам, релевантным для КЛН.[27]

II

Иного рода особенности характеризуют КОН в говорах западной Брянщины, которые, как показало специальное исследование, имеют в системе диалектного членения восточнославянских язы-ков статут говоров с развивающейся переходностью от ср. – б-р. к ю-в-р [Пеньковский 1967-а].Здесь, как и в соседних белорусских говорах, завершено формирование КОН для ед. ч. существительных,[28] тогда как для мн. ч. характерна КЛН, которая в условиях усиливающегося воздействия ю-в-р говоров и русского литературного языка обнаруживает сейчас явные сдвиги в сторону КОН. Отсюда обычные для современных западнобрянских говоров колебания типа пасвить кони // коней, ловить щуки // щук и т. п.

Поскольку здесь, как и во владимирских говорах, отсутствуют какие бы то ни было признаки конструкций с им. п. прямого объекта, а конструкции с надо, а также с видно и видать имеют бесспорную субъектно-предикатную природу (ср.: кислъта была нада; я им тяпёритьки ни нада стала; яны вам боли ни нады; у их зъ травою и капуста была ни видать и т. п.), колебания в выборе формы вин. мн. в указанных случаях не могут не быть связаны с развитием категории одушевленности – неодушевленности с переходом от КЛН к КОН.

Не останавливаясь сейчас на закономерностях этого перехода, обратимся непосредственно к тому, что составляет специфическую и, по-видимому, уникальную особенность западнобрянских говоров, – к структуре категории лица – нелица.

Особенность эта состоит в том, что помимо личных существительных и личных субстантивированных местоимений, прилагательных и причастий мужского рода категория лица здесь охватывает и личные субстантивированные местоимения, прилагательные и причастия женского рода. В соответствие общевосточнославянским формам вин. ед. на – ую (ср.: русск. молодая ‘невеста’ – молодую, б-р. маладая – маладую, укр. молода – молоду и т. п.) здесь используются формы вин. = род. с флексией – ыя.[29]

Очевидно, таким образом, что в западнобрянских говорах мы обнаруживаем две формы вин. ед. личных субстантиватов женского рода, выбор и использование которых осуществляется на основе принципа позиционной прикрепленности. Одна из этих форм – с флексией – ую – употребляется преимущественно вне сочетаний с формой вин. ед. личных субстантиватов мужского рода, хотя единично может использоваться и в составе таких сочетаний. Другая – с флексией – ыя – употребляется преимущественно в составе сочетаний с формой вин. ед. личных субстантиватов мужского рода, обнаруживая явную зависимость от этих последних. Эту позицию можно было бы считать слабой, если бы не возможность единичного использования в ней и форм с флексией – ую (о принципе позиционной прикрепленности см. в работах [Пеньковский 1965: 16; 1967-6: 203; 1971: 193–198]).

Зависимость форм на – ыя от позиции настолько очевидна, что есть все основания рассматривать ее как явление морфологической ассимиляции в самом полном и точном значении этого термина, ассимиляции, совершившейся в условиях синтагматизации парадигматических единиц.[30]

Можно предполагать, что в первоначальных сочетаниях типа молодого и молодую, старого и старую и т. п., т. е. в сочетаниях, построенных по модели «вин. ед. м. р. личн.» – вин. = род. – и – «вин. ед. ж. р.» – вин. ≠ род., формы на – ую были вытеснены формами на – ыя, которые обеспечивали не только содержательное, категориальное, но и системно-парадигматическое тождество сочетающихся единиц. Тенденция к установлению единства плана выражения при единстве плана содержания («вин. ед. личн.») привела к перестройке указанной выше модели, которая получила новый вид: «вин. ед. личн. м. р.» – вин. = род. – и – «вин. ед. личн. ж. р.» – вин. = род. При этом сохранялось материальное различие флексий как средство выражения родовых различий и, что особенно важно, значение «личн.» у второго члена из интегрального превращалось в дифференциальное.

Хронология этого новообразования неизвестна, поскольку и само оно до сих пор оставалось неизвестным диалектологии и не было обнаружено в памятниках письменности. Единственный пример такого рода был отмечен П. С. Кузнецовым в Лаврентьевской летописи («видиши мя болное сущю», л. 20 об.) [Борковский, Кузнецов 1963: 229], но уникальность его не давала и не дает оснований для каких-либо выводов хронологического порядка. Остаются неизвестными также и причины и условия возникновения этого явления.

Очевидно, однако, что рассматриваемое изменение не является неким имманентным, само собой разумеющимся и обязательным для тех сочетаний, в которых оно обнаруживается (об этом свидетельствует сохранение их в подавляющем большинстве восточнославянских говоров), и, следовательно, для его осуществления был необходим определенный импульс, который заставил говорящих преодолеть инерцию покоя и отступить от традиции.

Поскольку в современных условиях, в условиях перехода от КЛН к КОН, действие подобного импульса представляется маловероятным, можно предполагать, что обсуждаемое новообразование появилось в западнобрянских говорах не в самое недавнее время и что вызвавший его к жизни импульс исходил от грамматической категории лица в период наиболее активного ее развития.

Известно, что категория лица – нелица, а затем категория одушевленности – неодушевленности развивались постепенно, охватывая последовательно все новые и новые семантические и грамматические группы существительных и субстантиватов.

Как свидетельствуют многочисленные данные, в КОН были вовлечены в ряде говоров даже существительные среднего рода. Ср. отражение этого в языке северно-русских былин: «Хватила она дитятка за белые волоса, Ушибла она дитятка о сырую о землю» (А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины. Т. III. M., 1951. С. 522); «А очищу я ведь Царь-то град Да убью поганого Идолища» (Там же. С. 13); «Походочкой в Чурила Пленковича, Кудрями в царища Кудреянища» (Там же. С. 219); «Заколи чада милого» (Там же. С. 274); «Он и згрел змеишша по буйной главы» (А. Д. Григорьев. Архангельские былины. Т. I. Ч. 2. М., 1904. С. 349); «Шып как калика переежжая В цюдишша поганого, некрещеного» (Там же. С. 401); «Мала детишша валили во середочку» (Там же. С. 235); «Как наскакивал Илеюшка на Соловьюшка» (Былины Севера. Т. I. М.; Л., 1938. С. 287); «Увидали Солнышка Владымира» (Там же. С. 538)и др. под.

В тех же говорах по общему образцу КОН были перестроены и счетные обороты с количественными числительными. Ср.: «Потравила-то Маринка девяти ли молодцов» (А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины. Т. III. M., 1951. С. 397); «Она справила-срядила семи сыновьев» (Там же. С. 449); «Как убил-то Фадеюшко пяти братов» (Там же. С. 434) и др. под.[31]

На этом фоне является особенно показательным то, что ни па-мятники письменности, ни диалектные материалы не дают никаких сколько-нибудь надежных свидетельств о вовлечении в КОН или в КЛН существительных женского рода в единственном числе. Во всей восточнославянской области эти последние, как и в литературном русском языке, находятся вне указанных грамматических категорий.

Все отмеченные в наличном материале примеры, где приглагольная падежная форма может быть понята как форма вин. ед. = род. ед. ж. р., в действительности представляют исконные формы родительного падежа, пережиточно сохраняющиеся как элемент супинной конструкции [Пеньковский 1975-а: 86–88] (ср.: «А поехали они к Царюграду Отымать царицы Соломанихи» – А. В. Марков. Беломорские былины. М, 1901. С. 453), как члены глагольных словосочетаний с особыми типами управления (ср.: «Да женился князь да во двенадцать лет, Уж он брал княгини девяти годов» – А. Д. Григорьев. Архангельские былины. Т. I. Ч. I. M., 1904. С. 30) и в ряде других случаев. Все они заслуживают специального изучения.[32]

Таким образом, рассматриваемые западнобрянские формы вин. ед. личных субстантиватов женского рода оказываются во всем восточнославянском материале совершенно одинокими,[33] но тем более важны и значительны свидетельствуемые ими отношения и тем большую силу должны приписывать мы тем процессам, которые привели к их развитию, преодолев непоколебимую устойчивость исконных форм вин. ед. ж. р.