Страница:

Командующий правым персидским флангом, Мазей, сумел обойти левый фланг македонцев и потеснить их кавалерию. Друг Александра Парменион дрался почти в окружении с превосходящими силами противника. Около трех тысяч всадников Мазея прорвались к обозу македонцев, где завязался жаркий бой в отрыве от основного сражения. Персы грабили обоз, македонские гипасписты ограниченными силами устраивали вылазки из своего боевого построения, чтобы отбить обоз.

На правом фланге Александр совершает тактический маневр, представляющий загадку для историков. По словам Арриана, Александр в ходе сражения двинул правое крыло ещё правее. Согласно Полиену, Александр провел этот маневр вынужденно, чтобы обойти местность, которую персы заминировали железными шипами против лошадей. Неизвестно, вел ли он подразделения компактно, обнажая правый фланг пехоты, или растягивал войска по фронту. Во всяком случае, возглавляемые им гетайры в столкновение не вступали. Персы упорно пытались обойти Александра справа, послали бактрийцев и скифов, чтобы выдавить македонскую конницу на шипы.

Персидскую кавалерию связала боем конница из второй линии македонской армии. Как пишет римский историк Курций Руф, часть бактрийской конницы с крыла, противостоящего Александру, Дарий послал на помощь своим в бой за обоз. В результате сосредоточения персидских всадников на правом фланге Александра и ухода бактрийцев к обозу, в передней линии персидского войска образовался разрыв, куда Александр и направил главный удар своих гетайров с частью поддерживающей пехоты. Удар этот был нацелен непосредственно на царя Дария.

В схватке возничий Дария был убит дротиком, однако персы приняли его смерть за смерть персидского царя, и паника охватила их ряды. Левый фланг персов стал разваливаться и отступать. Увидев это, Дарий обратился в бегство, после чего побежали и его войска, находившиеся рядом. Из-за облака пыли и большой территории, охваченной сражением, персы правого крыла не видели бегства своего царя и продолжали теснить Пармениона. В этот момент Александр повернул гетайров и фланговым ударом по центру персидского войска попытался облегчить положение своего полководца. Но известие о том, что Дарий бежал, превратило этот удар в подлинный разгром персов. Вскоре Мазей также начал отступление, хотя и в относительном порядке, а Александр возобновил преследование царя персов в сторону Арбел.

Александр употребил все усилия, чтобы настигнуть Дария. Но в Арбелах персидского царя уже не было; захватили только его колесницу, щит, лук, сокровища (четыре тысячи талантов, или около ста двадцати тонн серебра) и обоз. Авангард македонской армии оказался в семидесяти пяти километрах от поля боя. Персидская армия потерпела окончательное поражение. Да и судьба Дария оказалась плачевной. Через несколько месяцев скитаний он был убит собственным сатрапом Бессом. И в глазах миллионов поданных Персидской державы именно Александр теперь становился истинным царем царей. Тем самым, после битвы при Гавгамелах, двухсотлетняя Персидская империя – самое могущественное государство тогдашнего мира – прекратила свое существование.

Битва на реке Гидасп

Битва при Ипсе

Битва при Каннах

На правом фланге Александр совершает тактический маневр, представляющий загадку для историков. По словам Арриана, Александр в ходе сражения двинул правое крыло ещё правее. Согласно Полиену, Александр провел этот маневр вынужденно, чтобы обойти местность, которую персы заминировали железными шипами против лошадей. Неизвестно, вел ли он подразделения компактно, обнажая правый фланг пехоты, или растягивал войска по фронту. Во всяком случае, возглавляемые им гетайры в столкновение не вступали. Персы упорно пытались обойти Александра справа, послали бактрийцев и скифов, чтобы выдавить македонскую конницу на шипы.

Персидскую кавалерию связала боем конница из второй линии македонской армии. Как пишет римский историк Курций Руф, часть бактрийской конницы с крыла, противостоящего Александру, Дарий послал на помощь своим в бой за обоз. В результате сосредоточения персидских всадников на правом фланге Александра и ухода бактрийцев к обозу, в передней линии персидского войска образовался разрыв, куда Александр и направил главный удар своих гетайров с частью поддерживающей пехоты. Удар этот был нацелен непосредственно на царя Дария.

В схватке возничий Дария был убит дротиком, однако персы приняли его смерть за смерть персидского царя, и паника охватила их ряды. Левый фланг персов стал разваливаться и отступать. Увидев это, Дарий обратился в бегство, после чего побежали и его войска, находившиеся рядом. Из-за облака пыли и большой территории, охваченной сражением, персы правого крыла не видели бегства своего царя и продолжали теснить Пармениона. В этот момент Александр повернул гетайров и фланговым ударом по центру персидского войска попытался облегчить положение своего полководца. Но известие о том, что Дарий бежал, превратило этот удар в подлинный разгром персов. Вскоре Мазей также начал отступление, хотя и в относительном порядке, а Александр возобновил преследование царя персов в сторону Арбел.

Александр употребил все усилия, чтобы настигнуть Дария. Но в Арбелах персидского царя уже не было; захватили только его колесницу, щит, лук, сокровища (четыре тысячи талантов, или около ста двадцати тонн серебра) и обоз. Авангард македонской армии оказался в семидесяти пяти километрах от поля боя. Персидская армия потерпела окончательное поражение. Да и судьба Дария оказалась плачевной. Через несколько месяцев скитаний он был убит собственным сатрапом Бессом. И в глазах миллионов поданных Персидской державы именно Александр теперь становился истинным царем царей. Тем самым, после битвы при Гавгамелах, двухсотлетняя Персидская империя – самое могущественное государство тогдашнего мира – прекратила свое существование.

Битва на реке Гидасп

326 год до н. э.

Победа македонцев под Гавгамелами привела к фактическому разрушению Персидской державы. Теперь Александру пришлось сражаться уже не с персидским царем, а с бывшими персидскими сатрапами, которые стали удельными правителями в подвластных им землях. И в 330–326 годах до н. э. македонско-греческое войско во главе со своим молодым царем совершает далекий и победоносный поход на Иран и Среднюю Азию. А когда вся территория Персидской державы была включена в состав империи Александра Македонского, новый властелин приступает к расширению владений за счет других стран, следуя своей навязчивой идее подчинить себе весь цивилизованный мир. Спустя восемь лет после вторжения в Азию Александр, пройдя Хайберским перевалом, вступает в сказочную для греков Индию.

Наслышанные о подвигах Александра мелкие индийские царьки сдавали свои города грозному македонскому войску. В данном случае ими двигал не только страх, но и определенный интерес – за счет македонской армии они расширяли свои владения и усиливали позиции относительно соперников. После форсирования реки Инд Александр вступил в индийское Пятиречье (Пенджаб). Продвигаясь все дальше на восток, в июле 326 года до н. э. он подошел к реке Гидасп (теперь река Джелум в Пакистане), крупному притоку Инда с восточной стороны. За Гидаспом Александра ожидал царь Пор.

Царь Пор, или, на санскрите, Пурурава, отличался от прежних противников Александра решимостью и личным мужеством. Все античные авторы отмечают его величественный облик – рост под два метра и могучее телосложение, так что на слоне царь смотрелся, как всадник на коне. Армия его не достигала размеров персидского войска, но была достаточно сильна. Наиболее достоверный из историков, описавших поход Александра, Арриан, насчитывает в индийской армии более тридцати тысяч пехоты, четыре тысячи конных, триста колесниц и двести слонов.

Наиболее грозной силой в индийском войске являлись боевые слоны, эти танки античной эпохи. В битве при Гавгамелах македонцы захватили у персов пятнадцать слонов, но реального боевого столкновения с грозными животными доселе не имели. Легковооруженная пехота индийцев служила в основном для защиты слонов от нападения сбоку и с тыла. Основным оружием пехоты являлись большие луки, способные метать тяжелые стрелы, а также копья и дубины. В колесницы впрягались по четыре лошади, экипаж квадриги состоял из пяти человек: два лучника, два щитоносца для ближнего боя и возница. В отличие от персидских серпоносных колесниц, на индийских колесницах серпы, ножи или лезвия не крепились. Индийская кавалерия, судя по всему, уступала персидской по обученности и вооружению.

Македонская армия была уже не так сильна, как в битве при Гавгамелах. Неизбежные потери великого похода, которые к тому же было невозможно восполнить, привели к значительному сокращению армии, и в первую очередь, ее македонского ядра. Все же Александр располагал примерно восемью-десятью тысячами конных, большую часть которых составляли перешедшие на сторону победителя персы и бактрийцы, и двадцатью пятью-тридцатью тысячами пехоты, из которых пять тысяч составляли союзные индийцы царя Таксила, давнего противника Пора.

Таким образом, сражение при Гидаспе не относится к числу крупнейших для той эпохи, но эта битва между Александром и Пором замечательна особой сложностью маневров, в первую очередь, македонских. Кроме того, место этого сражения стало почти на две тысячи лет самым восточным пределом военного продвижения Европы на азиатский Восток.

Накануне битвы армии Пора и Александра разделяла река Гидасп, шириной в четыре стадия (от семисот до девятисот метров, в зависимости от того, какой именно стадий использован нашими источниками), полноводная в это время года и с сильным течением. Лагеря царей находились друг против друга. Вдоль реки Пор выставил сторожевые отряды, чтобы заранее узнать о переправе македонцев и сбросить их в воду Александр, со своей стороны, постарался ввести противника в заблуждение. Он разослал свои отряды по реке, имитируя переправу то в одном, то в другом месте, пока индийцы не перестали обращать внимания на маневры македонцев. Александр также запустил слух о том, что он собирается дождаться спада уровня воды, чтобы форсировать Гидасп вброд.

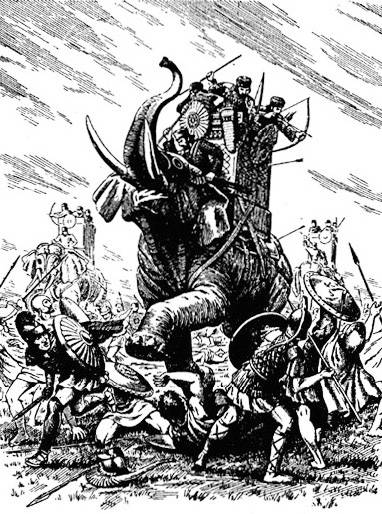

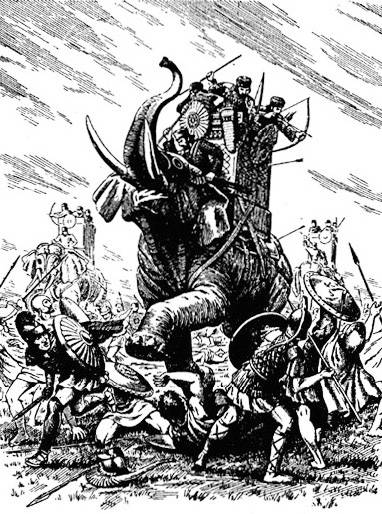

Боевой слон

Когда бдительность Пора притупилась, Александр решил приступить к переправе. Он разделил армию на три части. Отряд численностью примерно в десять тысяч солдат под командованием Кратера, включая пять тысяч союзных индийцев, был оставлен в лагере напротив стоянки Пора, с приказом начинать переправу только тогда, когда Пор будет вынужден увести войска, и прежде всего слонов.

Второй части армии, в которой насчитывалось также около десяти тысяч воинов, был дан приказ начинать переправу примерно в десяти-двенадцати километрах от базового лагеря в то время, когда Пор ввяжется в сражение с переправившимся Александром. Сам Александр с третьей частью армии собирался незаметно форсировать реку под прикрытием лесистой горы и острова в месте, отстоявшем от лагеря на сто пятьдесят стадиев (от двадцати пяти до тридцати шести километров). Такое разделение сил, по замыслу Александра, не позволило бы Пору сосредоточить свои силы для атаки уязвимых в момент переправы македонцев.

Александр вел самые отборные войска: эскадроны гетайров числом около двух тысяч, конных персов, корпус щитоносцев, два полка фаланги и легкую пехоту с лучниками. Всего под его началом, по словам Арриана, было пять тысяч конницы и до шести тысяч пехоты. Тайные приготовления к переправе, сделанные ночью, удачно замаскировал проливной дождь, зарядивший с самого вечера. К утру дождь стих, и переправа началась неожиданно для индийцев. Пехота пересекала реку на весельных судах, конница плыла на набитых сеном кожаных мехах. По ошибке высадившись сначала на остров, македонцы были вынуждены затем переходить вброд на другой берег Гидаспа. Переправа успешно завершилась прежде, чем передовой отряд под командованием сына Пора прибыл к месту.

Не ожидая того, что Александр рискнет отправить крупные силы на такое большое удаление, и дезориентированный действиями Кратера, Пор посылает к месту переправы только авангард во главе со своим сыном. В авангарде было две тысячи всадников и сто двадцать боевых колесниц – сила, явно недостаточная для борьбы с македонскими ветеранами. Александр бросил на них свою конницу, значительно превосходящую числом. Индийские колесницы вязли в грязи, вследствие все того же ночного ливня; на них нельзя было наступать, да и отступать тоже оказалось невозможным. В итоге, все колесницы были захвачены, а их экипажи перебиты. В последующем бою пали и четыреста индийских всадников, в том числе – сын Пора.

Тогда Пор двинул всю свою армию навстречу Александру, оставив лишь несколько слонов и небольшую часть войск в лагере, с целью воспрепятствовать переправе Кратера. На равнине недалеко от берега реки Пор построил войско следующим образом: впереди слоны в одну линию с равными промежутками между ними. За слонами индийская пехота; конницу Пор расположил по флангам, а перед конницей поставил оставшиеся колесницы.

Александр решил атаковать войско Пора, не дожидаясь переправы остальных частей своей армии. Удар конницы гетайров он направил на левый фланг индийцев, против их всадников. Военачальник Александра Кен атаковал правый фланг Пора. Наступать на слонов в лоб македонцы не решились. Сначала тысяча конных лучников засыпала индийскую пехоту тучей стрел, затем Александр окружил левый фланг индийцев своими гетайрами. Колесницы были быстро выведены из строя македонской кавалерией. Конница Пора бросилась под защиту слонов, но делала вылазки при каждом удобном случае. Вожаки слонов повели животных на всадников Александра, но те могли увернуться от неповоротливых великанов, так что главная тяжесть борьбы с ними выпала на долю македонской пехоты. Пехота индийцев старалась держаться позади слонов, атакуя в промежутках между ними. Сражение постепенно превратилось в свалку, где преимущество и победа достается тому, кто лучше управляет отрядами. А здесь македонский порядок, конечно, имел значительное преимущество. Армия Пора вскоре превратилась в огромную толпу; индийцы, конные и пешие, искали спасения среди слонов, но страдали от них еще больше, чем от противника. Вот что пишет об этом Арриан: «Македонцы, если вокруг было просторно и они могли напасть на слонов, улучив удобный для себя случай, обычно разбегались, когда животные устремлялись на них, а когда они поворачивались, преследовали их и метали копья. Инды, двигавшиеся между слонов, особенно от них [слонов – Авт.] пострадали».

Скоро слоны, оставшиеся в живых, повернули назад. Александр окружил конницей все индийское войско, которое, сдавленное в узком месте, больше не являлось боевой силой. К Александру подошли другие его отряды, без всяких помех переправившиеся через Гидасп, и приступили к истреблению индийцев, сменив своих уставших за восемь часов боя товарищей.

По словам Арриана, пехоты индийцев погибло до двадцати тысяч; всадников около трех тысяч; изрублены все колесницы; слоны или погибли, или захвачены; пали два сына Пора и все его военачальники. Диодор приводит следующие цифры: погибло двенадцать тысяч индийцев, включая сыновей и лучших военачальников Пора, еще девять тысяч захвачены в плен; захвачены также восемьдесят слонов. Македонцы, согласно Диодору, тоже понесли тяжелые потери: двести восемьдесят конных и более семисот пехотинцев. Таких потерь македонская армия не знала со времен Гавгамел.

После победы при Гидаспе Александр двинулся дальше на восток, к истокам Ганга. Но, дойдя до реки Гифаз, он столкнулся со скрытым сопротивлением войска. Ветераны, безмерно уставшие в восьмилетием походе, не хотели идти в страну, в которой, по слухам, их ждали миллионные армии и тысячи страшных боевых слонов. Против похода за Гифаз выступил даже Кен, один из преданнейших друзей Александра. Несколько раз Александр обращался к солдатам с пламенными речами, уходил на три дня в свою палатку, чтобы выждать, не изменится ли настроение войска. Наконец, он вынужден был объявить, что решил повернуть обратно.

Так завершился великий восточный поход Александра Македонского. Впереди было возвращение домой. Битва на Гидаспе оказалась последним крупным сражением в биографии Александра Великого.

Наслышанные о подвигах Александра мелкие индийские царьки сдавали свои города грозному македонскому войску. В данном случае ими двигал не только страх, но и определенный интерес – за счет македонской армии они расширяли свои владения и усиливали позиции относительно соперников. После форсирования реки Инд Александр вступил в индийское Пятиречье (Пенджаб). Продвигаясь все дальше на восток, в июле 326 года до н. э. он подошел к реке Гидасп (теперь река Джелум в Пакистане), крупному притоку Инда с восточной стороны. За Гидаспом Александра ожидал царь Пор.

Царь Пор, или, на санскрите, Пурурава, отличался от прежних противников Александра решимостью и личным мужеством. Все античные авторы отмечают его величественный облик – рост под два метра и могучее телосложение, так что на слоне царь смотрелся, как всадник на коне. Армия его не достигала размеров персидского войска, но была достаточно сильна. Наиболее достоверный из историков, описавших поход Александра, Арриан, насчитывает в индийской армии более тридцати тысяч пехоты, четыре тысячи конных, триста колесниц и двести слонов.

Наиболее грозной силой в индийском войске являлись боевые слоны, эти танки античной эпохи. В битве при Гавгамелах македонцы захватили у персов пятнадцать слонов, но реального боевого столкновения с грозными животными доселе не имели. Легковооруженная пехота индийцев служила в основном для защиты слонов от нападения сбоку и с тыла. Основным оружием пехоты являлись большие луки, способные метать тяжелые стрелы, а также копья и дубины. В колесницы впрягались по четыре лошади, экипаж квадриги состоял из пяти человек: два лучника, два щитоносца для ближнего боя и возница. В отличие от персидских серпоносных колесниц, на индийских колесницах серпы, ножи или лезвия не крепились. Индийская кавалерия, судя по всему, уступала персидской по обученности и вооружению.

Македонская армия была уже не так сильна, как в битве при Гавгамелах. Неизбежные потери великого похода, которые к тому же было невозможно восполнить, привели к значительному сокращению армии, и в первую очередь, ее македонского ядра. Все же Александр располагал примерно восемью-десятью тысячами конных, большую часть которых составляли перешедшие на сторону победителя персы и бактрийцы, и двадцатью пятью-тридцатью тысячами пехоты, из которых пять тысяч составляли союзные индийцы царя Таксила, давнего противника Пора.

Таким образом, сражение при Гидаспе не относится к числу крупнейших для той эпохи, но эта битва между Александром и Пором замечательна особой сложностью маневров, в первую очередь, македонских. Кроме того, место этого сражения стало почти на две тысячи лет самым восточным пределом военного продвижения Европы на азиатский Восток.

Накануне битвы армии Пора и Александра разделяла река Гидасп, шириной в четыре стадия (от семисот до девятисот метров, в зависимости от того, какой именно стадий использован нашими источниками), полноводная в это время года и с сильным течением. Лагеря царей находились друг против друга. Вдоль реки Пор выставил сторожевые отряды, чтобы заранее узнать о переправе македонцев и сбросить их в воду Александр, со своей стороны, постарался ввести противника в заблуждение. Он разослал свои отряды по реке, имитируя переправу то в одном, то в другом месте, пока индийцы не перестали обращать внимания на маневры македонцев. Александр также запустил слух о том, что он собирается дождаться спада уровня воды, чтобы форсировать Гидасп вброд.

Боевой слон

Когда бдительность Пора притупилась, Александр решил приступить к переправе. Он разделил армию на три части. Отряд численностью примерно в десять тысяч солдат под командованием Кратера, включая пять тысяч союзных индийцев, был оставлен в лагере напротив стоянки Пора, с приказом начинать переправу только тогда, когда Пор будет вынужден увести войска, и прежде всего слонов.

Второй части армии, в которой насчитывалось также около десяти тысяч воинов, был дан приказ начинать переправу примерно в десяти-двенадцати километрах от базового лагеря в то время, когда Пор ввяжется в сражение с переправившимся Александром. Сам Александр с третьей частью армии собирался незаметно форсировать реку под прикрытием лесистой горы и острова в месте, отстоявшем от лагеря на сто пятьдесят стадиев (от двадцати пяти до тридцати шести километров). Такое разделение сил, по замыслу Александра, не позволило бы Пору сосредоточить свои силы для атаки уязвимых в момент переправы македонцев.

Александр вел самые отборные войска: эскадроны гетайров числом около двух тысяч, конных персов, корпус щитоносцев, два полка фаланги и легкую пехоту с лучниками. Всего под его началом, по словам Арриана, было пять тысяч конницы и до шести тысяч пехоты. Тайные приготовления к переправе, сделанные ночью, удачно замаскировал проливной дождь, зарядивший с самого вечера. К утру дождь стих, и переправа началась неожиданно для индийцев. Пехота пересекала реку на весельных судах, конница плыла на набитых сеном кожаных мехах. По ошибке высадившись сначала на остров, македонцы были вынуждены затем переходить вброд на другой берег Гидаспа. Переправа успешно завершилась прежде, чем передовой отряд под командованием сына Пора прибыл к месту.

Не ожидая того, что Александр рискнет отправить крупные силы на такое большое удаление, и дезориентированный действиями Кратера, Пор посылает к месту переправы только авангард во главе со своим сыном. В авангарде было две тысячи всадников и сто двадцать боевых колесниц – сила, явно недостаточная для борьбы с македонскими ветеранами. Александр бросил на них свою конницу, значительно превосходящую числом. Индийские колесницы вязли в грязи, вследствие все того же ночного ливня; на них нельзя было наступать, да и отступать тоже оказалось невозможным. В итоге, все колесницы были захвачены, а их экипажи перебиты. В последующем бою пали и четыреста индийских всадников, в том числе – сын Пора.

Тогда Пор двинул всю свою армию навстречу Александру, оставив лишь несколько слонов и небольшую часть войск в лагере, с целью воспрепятствовать переправе Кратера. На равнине недалеко от берега реки Пор построил войско следующим образом: впереди слоны в одну линию с равными промежутками между ними. За слонами индийская пехота; конницу Пор расположил по флангам, а перед конницей поставил оставшиеся колесницы.

Александр решил атаковать войско Пора, не дожидаясь переправы остальных частей своей армии. Удар конницы гетайров он направил на левый фланг индийцев, против их всадников. Военачальник Александра Кен атаковал правый фланг Пора. Наступать на слонов в лоб македонцы не решились. Сначала тысяча конных лучников засыпала индийскую пехоту тучей стрел, затем Александр окружил левый фланг индийцев своими гетайрами. Колесницы были быстро выведены из строя македонской кавалерией. Конница Пора бросилась под защиту слонов, но делала вылазки при каждом удобном случае. Вожаки слонов повели животных на всадников Александра, но те могли увернуться от неповоротливых великанов, так что главная тяжесть борьбы с ними выпала на долю македонской пехоты. Пехота индийцев старалась держаться позади слонов, атакуя в промежутках между ними. Сражение постепенно превратилось в свалку, где преимущество и победа достается тому, кто лучше управляет отрядами. А здесь македонский порядок, конечно, имел значительное преимущество. Армия Пора вскоре превратилась в огромную толпу; индийцы, конные и пешие, искали спасения среди слонов, но страдали от них еще больше, чем от противника. Вот что пишет об этом Арриан: «Македонцы, если вокруг было просторно и они могли напасть на слонов, улучив удобный для себя случай, обычно разбегались, когда животные устремлялись на них, а когда они поворачивались, преследовали их и метали копья. Инды, двигавшиеся между слонов, особенно от них [слонов – Авт.] пострадали».

Скоро слоны, оставшиеся в живых, повернули назад. Александр окружил конницей все индийское войско, которое, сдавленное в узком месте, больше не являлось боевой силой. К Александру подошли другие его отряды, без всяких помех переправившиеся через Гидасп, и приступили к истреблению индийцев, сменив своих уставших за восемь часов боя товарищей.

По словам Арриана, пехоты индийцев погибло до двадцати тысяч; всадников около трех тысяч; изрублены все колесницы; слоны или погибли, или захвачены; пали два сына Пора и все его военачальники. Диодор приводит следующие цифры: погибло двенадцать тысяч индийцев, включая сыновей и лучших военачальников Пора, еще девять тысяч захвачены в плен; захвачены также восемьдесят слонов. Македонцы, согласно Диодору, тоже понесли тяжелые потери: двести восемьдесят конных и более семисот пехотинцев. Таких потерь македонская армия не знала со времен Гавгамел.

После победы при Гидаспе Александр двинулся дальше на восток, к истокам Ганга. Но, дойдя до реки Гифаз, он столкнулся со скрытым сопротивлением войска. Ветераны, безмерно уставшие в восьмилетием походе, не хотели идти в страну, в которой, по слухам, их ждали миллионные армии и тысячи страшных боевых слонов. Против похода за Гифаз выступил даже Кен, один из преданнейших друзей Александра. Несколько раз Александр обращался к солдатам с пламенными речами, уходил на три дня в свою палатку, чтобы выждать, не изменится ли настроение войска. Наконец, он вынужден был объявить, что решил повернуть обратно.

Так завершился великий восточный поход Александра Македонского. Впереди было возвращение домой. Битва на Гидаспе оказалась последним крупным сражением в биографии Александра Великого.

Битва при Ипсе

301 год до н. э.

После великого восточного похода Александр Македонский прожил недолго. В 323 году до н. э. великий завоеватель, создавший самую грандиозную империю античной эпохи, умирает в возрасте тридцати трех лет. Огромную державу он завещал своему еще не рожденному сыну, будущему Александру. Регентами при царственном младенце назначались его мать Роксана и опытнейший полководец Пердикка, соратник еще царя Филиппа. Однако новое распределение власти понравилось далеко не всем. Полководцы великого похода, так же как и остававшиеся в Греции и Македонии сподвижники Филиппа и Александра, посчитали себя обойденными. Вскоре между ними вспыхивает борьба за власть. Они называли себя «последователями», по-гречески – «диадохами». Потому и период с 322 по 301 год до н. э. называют «войнами диадохов».

Пердикка и сменивший его позже Эвмен пытались сохранить единство империи. Однако гибель Эвмена, а затем и убийство в 310 году до н. э. юного Александра IV вместе с Роксаной окончательно разорвали непрочное, во многом иллюзорное единство империи. Пошла борьба за больший кусок, и к 302 году до н. э. стало ясно, что более всех в ней преуспел старый полководец Филиппа, Антигон Одноглазый. К этому времени ему уже исполнилось восемьдесят лет, но старый вояка отнюдь не растерял воинской доблести. Вместе с сыном Деметрием, который был известен под прозвищем Полиоркет («Покоритель городов»), Антигон одержал ряд важных побед над соперниками.

Однако результатом этих побед стала коалиция почти всех диадохов против Антигона. Инициатором ее выступил царь Македонии Кассандр, которые вел в Греции тяжелую борьбу с Деметрием. Причем сначала Кассандр пытался договориться с Антигоном, но, когда последний отверг его предложения, направил посольство с предложением о союзе против Антигона царю Фракии Лисимаху. Союз был заключен, после чего оба царя предложили присоединиться к нему царю Египта Птолемею и Селевку владевшему тогда Вавилонией, Ираном и Средней Азией. Договоренность была достигнута, и Кассандр с Лисимахом открыли боевые действия: первый напал на Деметрия и войска Эллинской лиги, второй же совершил успешное вторжение в Малую Азию и угрожал даже Фригии, хотя от решительного сражения уклонился, ожидая подхода союзников. Тем временем Кассандр встретился с Деметрием под Фивами Фтиотийскими, однако до сражения дело также не дошло, так как Антигон, узнав о приближении Селевка, отозвал сына в Азию. В это же время Птолемей выступил из Египта и захватил Южную Сирию.

В 301 году до н. э. обе противоборствующие стороны начали подготовку к решающему столкновению. При этом Антигон и Деметрий претендовали на все наследие Александра Великого, а их противники стремились окончательно узаконить свое положение независимых властителей. Летом 301 года до н. э. две огромные противоборствующие армии встретились на равнине у городка Ипс во Фригии (на западе Малой Азии).

По численности армии были примерно равны – около семидесяти тысяч человек каждая. Войско Антигона состояло в основном из македонских ветеранов, организованных в фалангу. Войска Лисимаха и Селевка в значительной степени были укомплектованы местными контингентами. Большую часть их составляла легкая пехота и конные лучники. Кроме того, у Селевка было четыреста восемьдесят слонов, полученных от индийского царя Чандрагупты по договору, завершившему безуспешный поход Селевка в Индию. Обе стороны имели на вооружении персидские серпоносные колесницы, впрочем, не сыгравшие значительной роли в сражении, так как колесничие спрыгивали с них еще до подхода к неприятельскому войску, а фаланга расступалась перед колесницами без всякого ущерба для себя и легко их пропускала.

Судя по ходу сражения, Антигон попытался воспроизвести план, принесший Александру Великому победу при Гавгамелах: сосредоточив конницу на одном фланге, обрушить ее удар на наиболее сильную группировку противника и разгромить ее, скомбинировав этот удар с переходом в наступление фаланги. По мнению современных исследователей, он надеялся, что, имея перед собой в основном «варварскую» по составу армию, он сможет одолеть ее тактикой Александра. Однако ошибка Антигона состояла в том, что он имел дело с войском, гораздо лучше обученным и управляемым, чем персидские противники Александра, и с полководцами, которые, в отличие от Дария III, находились на высоте современных тактических требований. В результате его противники, и прежде всего Селевк, сумели сполна использовать преимущества подвижных «варварских» контингентов и слабые стороны неповоротливой фаланги.

Битва началась атаками колесниц и легковооруженной пехоты. Конница Антигона, которой командовал Деметрий Полиоркет, атаковала тяжелую конницу Селевка под командованием сына царя, Антиоха, после ожесточенной схватки разгромила ее и кинулась преследовать. Однако, увлекшись преследованием, Деметрий оторвался от фаланги Антигона. Этим не замедлил воспользоваться Селевк, которые ввел в дело слонов. Сами по себе слоны не представляли большой опасности для фаланги: македоняне умели бороться с ними с помощью досок, утыканных гвоздями, и горючих средств. Однако они полностью отрезали фалангу от конницы Деметрия, и Селевк воспользовался этим, введя в действие конных лучников и легкую подвижную пехоту, которые принялись активно обстреливать тяжелую вражескую фалангу. Антигон оказался заперт вражескими слонами и тяжелой пехотой, и после нескольких часов стояния под обстрелом значительная часть его фаланги сдалась и перешла на сторону Селевка, либо бежала. Армия Антигона потерпела полное поражение. Сам восьмидесятидвухлетний полководец продолжал яростно сражаться, до последнего надеясь на помощь Деметрия, пока не рухнул на землю, пронзенный дротиками. Деметрий, так и не вернувшийся на главное поле боя, с восемью тысячами своих солдат ушел в Грецию.

В результате битвы при Ипсе держава Антигона была разделена между победителями. Большая ее часть попала в руки Селевка и Лисимаха, причем первый получил Сирию и Северную Месопотамию, а второй – значительную часть Малой Азии. Птолемей сохранил земли, завоеванные в ходе похода 302 года до н. э., то есть Палестину, область Дамаска и южную Финикию. В итоге окончательно оформились три основные державы эллинистического мира: Египетское царство Птолемеев, Македонское царство и так называемое Сирийское царство Селевкидов, к которому вскоре отошли и основные владения разгромленного Селевком царства Лисимаха.

Таким образом, эта битва завершила распад великой империи Александра Македонского и предопределила судьбы Средиземноморья и Ближнего Востока на сто-двести лет вперед.

Пердикка и сменивший его позже Эвмен пытались сохранить единство империи. Однако гибель Эвмена, а затем и убийство в 310 году до н. э. юного Александра IV вместе с Роксаной окончательно разорвали непрочное, во многом иллюзорное единство империи. Пошла борьба за больший кусок, и к 302 году до н. э. стало ясно, что более всех в ней преуспел старый полководец Филиппа, Антигон Одноглазый. К этому времени ему уже исполнилось восемьдесят лет, но старый вояка отнюдь не растерял воинской доблести. Вместе с сыном Деметрием, который был известен под прозвищем Полиоркет («Покоритель городов»), Антигон одержал ряд важных побед над соперниками.

Однако результатом этих побед стала коалиция почти всех диадохов против Антигона. Инициатором ее выступил царь Македонии Кассандр, которые вел в Греции тяжелую борьбу с Деметрием. Причем сначала Кассандр пытался договориться с Антигоном, но, когда последний отверг его предложения, направил посольство с предложением о союзе против Антигона царю Фракии Лисимаху. Союз был заключен, после чего оба царя предложили присоединиться к нему царю Египта Птолемею и Селевку владевшему тогда Вавилонией, Ираном и Средней Азией. Договоренность была достигнута, и Кассандр с Лисимахом открыли боевые действия: первый напал на Деметрия и войска Эллинской лиги, второй же совершил успешное вторжение в Малую Азию и угрожал даже Фригии, хотя от решительного сражения уклонился, ожидая подхода союзников. Тем временем Кассандр встретился с Деметрием под Фивами Фтиотийскими, однако до сражения дело также не дошло, так как Антигон, узнав о приближении Селевка, отозвал сына в Азию. В это же время Птолемей выступил из Египта и захватил Южную Сирию.

В 301 году до н. э. обе противоборствующие стороны начали подготовку к решающему столкновению. При этом Антигон и Деметрий претендовали на все наследие Александра Великого, а их противники стремились окончательно узаконить свое положение независимых властителей. Летом 301 года до н. э. две огромные противоборствующие армии встретились на равнине у городка Ипс во Фригии (на западе Малой Азии).

По численности армии были примерно равны – около семидесяти тысяч человек каждая. Войско Антигона состояло в основном из македонских ветеранов, организованных в фалангу. Войска Лисимаха и Селевка в значительной степени были укомплектованы местными контингентами. Большую часть их составляла легкая пехота и конные лучники. Кроме того, у Селевка было четыреста восемьдесят слонов, полученных от индийского царя Чандрагупты по договору, завершившему безуспешный поход Селевка в Индию. Обе стороны имели на вооружении персидские серпоносные колесницы, впрочем, не сыгравшие значительной роли в сражении, так как колесничие спрыгивали с них еще до подхода к неприятельскому войску, а фаланга расступалась перед колесницами без всякого ущерба для себя и легко их пропускала.

Судя по ходу сражения, Антигон попытался воспроизвести план, принесший Александру Великому победу при Гавгамелах: сосредоточив конницу на одном фланге, обрушить ее удар на наиболее сильную группировку противника и разгромить ее, скомбинировав этот удар с переходом в наступление фаланги. По мнению современных исследователей, он надеялся, что, имея перед собой в основном «варварскую» по составу армию, он сможет одолеть ее тактикой Александра. Однако ошибка Антигона состояла в том, что он имел дело с войском, гораздо лучше обученным и управляемым, чем персидские противники Александра, и с полководцами, которые, в отличие от Дария III, находились на высоте современных тактических требований. В результате его противники, и прежде всего Селевк, сумели сполна использовать преимущества подвижных «варварских» контингентов и слабые стороны неповоротливой фаланги.

Битва началась атаками колесниц и легковооруженной пехоты. Конница Антигона, которой командовал Деметрий Полиоркет, атаковала тяжелую конницу Селевка под командованием сына царя, Антиоха, после ожесточенной схватки разгромила ее и кинулась преследовать. Однако, увлекшись преследованием, Деметрий оторвался от фаланги Антигона. Этим не замедлил воспользоваться Селевк, которые ввел в дело слонов. Сами по себе слоны не представляли большой опасности для фаланги: македоняне умели бороться с ними с помощью досок, утыканных гвоздями, и горючих средств. Однако они полностью отрезали фалангу от конницы Деметрия, и Селевк воспользовался этим, введя в действие конных лучников и легкую подвижную пехоту, которые принялись активно обстреливать тяжелую вражескую фалангу. Антигон оказался заперт вражескими слонами и тяжелой пехотой, и после нескольких часов стояния под обстрелом значительная часть его фаланги сдалась и перешла на сторону Селевка, либо бежала. Армия Антигона потерпела полное поражение. Сам восьмидесятидвухлетний полководец продолжал яростно сражаться, до последнего надеясь на помощь Деметрия, пока не рухнул на землю, пронзенный дротиками. Деметрий, так и не вернувшийся на главное поле боя, с восемью тысячами своих солдат ушел в Грецию.

В результате битвы при Ипсе держава Антигона была разделена между победителями. Большая ее часть попала в руки Селевка и Лисимаха, причем первый получил Сирию и Северную Месопотамию, а второй – значительную часть Малой Азии. Птолемей сохранил земли, завоеванные в ходе похода 302 года до н. э., то есть Палестину, область Дамаска и южную Финикию. В итоге окончательно оформились три основные державы эллинистического мира: Египетское царство Птолемеев, Македонское царство и так называемое Сирийское царство Селевкидов, к которому вскоре отошли и основные владения разгромленного Селевком царства Лисимаха.

Таким образом, эта битва завершила распад великой империи Александра Македонского и предопределила судьбы Средиземноморья и Ближнего Востока на сто-двести лет вперед.

Битва при Каннах

216 год до н. э.

Среди сотен сражений античной эпохи особое место занимает битва при Каннах, ставшая крупнейшим сражением Второй Пунической войны – войны за господство в Средиземноморье между двумя великими державами того времени, Римской и Карфагенской республиками. Хотя эта битва не смогла предопределить результат войны в пользу Карфагена, сегодня она является одним из наиболее ярких примеров тактического мастерства в военной истории. В первую очередь, это один из наиболее известных примеров окружения численно превосходящих сил противника. Кроме того, считается, что по числу жизней, потерянных в один день, Канны попадают в число тридцати самых кровопролитных сражений во всей человеческой истории до настоящего времени. И в то же время, это пример того, что даже величайшие военные победы далеко не всегда решают исход самой войны…

К моменту великой битвы положение двух воюющих сторон было довольно неопределенным. С одной стороны, карфагенский полководец Ганнибал, начавший в 218 году до н. э. свой поход на Италию, одержал ряд побед. При реке Треббии, а затем при Тразименском озере ему удалось разгромить две крупные римские армии. С другой стороны, Рим, осознавший наконец всю опасность войны со столь талантливым полководцем, сумел собрать силы, значительно превышавшие силы Ганнибала. Накануне сражения римская армия насчитывала восемьдесят шесть тысяч воинов, из них восемьдесят тысяч пехоты и шесть тысяч конницы. У Ганнибала было только пятьдесят тысяч солдат, но он имел большое превосходство в коннице: его африканская кавалерия насчитывала десять тысяч человек. Можно говорить и о психологическом преимуществе карфагенян – римская армия в своей значительной части состояла из новобранцев, у Ганнибала же были только ветераны, уже не раз громившие римлян.

Тем не менее, большое численное превосходство привело к всплеску в Риме реваншистских настроений. Демократические круги народного собрания требовали решительных действий, и на 216 год до н. э. консулами были избраны опытный военачальник Луций Эмилий Павел и популярный в народе сторонник немедленных решительных действий Гай Теренций Варрон. Они встали во главе объединенной армии, при этом, как было принято у римлян, командовали ею поочередно: один по четным дням, другой по нечетным. И это консульское двоевластие стало одной из существенных причин последующей катастрофы.

Летом 216 года до н. э. карфагеняне захватили продовольственный склад римской армии, находившийся в городке Канны, рассчитывая этим вызвать римлян на решительный бой. Карфагенская армия расположилась под Каннами в укрепленном лагере и держала под своим контролем всю окружающую территорию. Настроение войск римских союзников было неустойчивым, поскольку противник разорял страну. В данной обстановке сенат высказался за то, чтобы дать решительный бой. Консулы получили от сената указания «кончить войну мужественно и достойно отечества, когда наступит благоприятный для того момент». Они объявили решение сената, разъяснили воинам причины прежних неудач (недостаточная выучка, отсутствие боевого опыта, малое знание противника) и заявили, что при настоящих обстоятельствах, если только воины будут мужественны, нельзя назвать ни одной причины, ни одного препятствия к тому, чтобы победа была за ними. После этого римские легионы двинулись к Каннам и через два дня встали лагерем в двух километрах от противника. Силы римлян численно превосходили силы карфагенян почти вдвое, но карфагенская армия имела важное преимущество: количественное и особенно качественное превосходство конницы, использовать которую позволяла совершенно открытая равнина. В этих условиях Эмилий Павел считал необходимым воздержаться от боя, отодвинуть армию дальше, увлечь за собой карфагенян и потом дать бой на позиции, удобной для пехоты. Теренций Варрон держался противоположного мнения и требовал боя на равнине под Каннами.

1 августа римской армией командовал Варрон; он приказал легионам сняться с лагеря и двинуться навстречу противнику. Эмилий был против этих действий, но Варрон не обращал внимания на все его возражения. Навстречу римлянам Ганнибал двинул свою конницу и легковооруженных пехотинцев и неожиданно атаковал римские легионы во время движения, внеся замешательство в их ряды. Но затем римляне выдвинули вперед отряд тяжеловооруженной пехоты, подкрепив его метателями дротиков и конницей. Атака карфагенян была отражена, и они вынуждены были отступить. Этот успех еще больше укрепил Варрона в его стремлении к решительному бою. На следующий день Эмилий уже не мог безопасно отвести легионы, так как римляне находились в непосредственном соприкосновении с противником.

К моменту великой битвы положение двух воюющих сторон было довольно неопределенным. С одной стороны, карфагенский полководец Ганнибал, начавший в 218 году до н. э. свой поход на Италию, одержал ряд побед. При реке Треббии, а затем при Тразименском озере ему удалось разгромить две крупные римские армии. С другой стороны, Рим, осознавший наконец всю опасность войны со столь талантливым полководцем, сумел собрать силы, значительно превышавшие силы Ганнибала. Накануне сражения римская армия насчитывала восемьдесят шесть тысяч воинов, из них восемьдесят тысяч пехоты и шесть тысяч конницы. У Ганнибала было только пятьдесят тысяч солдат, но он имел большое превосходство в коннице: его африканская кавалерия насчитывала десять тысяч человек. Можно говорить и о психологическом преимуществе карфагенян – римская армия в своей значительной части состояла из новобранцев, у Ганнибала же были только ветераны, уже не раз громившие римлян.

Тем не менее, большое численное превосходство привело к всплеску в Риме реваншистских настроений. Демократические круги народного собрания требовали решительных действий, и на 216 год до н. э. консулами были избраны опытный военачальник Луций Эмилий Павел и популярный в народе сторонник немедленных решительных действий Гай Теренций Варрон. Они встали во главе объединенной армии, при этом, как было принято у римлян, командовали ею поочередно: один по четным дням, другой по нечетным. И это консульское двоевластие стало одной из существенных причин последующей катастрофы.

Летом 216 года до н. э. карфагеняне захватили продовольственный склад римской армии, находившийся в городке Канны, рассчитывая этим вызвать римлян на решительный бой. Карфагенская армия расположилась под Каннами в укрепленном лагере и держала под своим контролем всю окружающую территорию. Настроение войск римских союзников было неустойчивым, поскольку противник разорял страну. В данной обстановке сенат высказался за то, чтобы дать решительный бой. Консулы получили от сената указания «кончить войну мужественно и достойно отечества, когда наступит благоприятный для того момент». Они объявили решение сената, разъяснили воинам причины прежних неудач (недостаточная выучка, отсутствие боевого опыта, малое знание противника) и заявили, что при настоящих обстоятельствах, если только воины будут мужественны, нельзя назвать ни одной причины, ни одного препятствия к тому, чтобы победа была за ними. После этого римские легионы двинулись к Каннам и через два дня встали лагерем в двух километрах от противника. Силы римлян численно превосходили силы карфагенян почти вдвое, но карфагенская армия имела важное преимущество: количественное и особенно качественное превосходство конницы, использовать которую позволяла совершенно открытая равнина. В этих условиях Эмилий Павел считал необходимым воздержаться от боя, отодвинуть армию дальше, увлечь за собой карфагенян и потом дать бой на позиции, удобной для пехоты. Теренций Варрон держался противоположного мнения и требовал боя на равнине под Каннами.

1 августа римской армией командовал Варрон; он приказал легионам сняться с лагеря и двинуться навстречу противнику. Эмилий был против этих действий, но Варрон не обращал внимания на все его возражения. Навстречу римлянам Ганнибал двинул свою конницу и легковооруженных пехотинцев и неожиданно атаковал римские легионы во время движения, внеся замешательство в их ряды. Но затем римляне выдвинули вперед отряд тяжеловооруженной пехоты, подкрепив его метателями дротиков и конницей. Атака карфагенян была отражена, и они вынуждены были отступить. Этот успех еще больше укрепил Варрона в его стремлении к решительному бою. На следующий день Эмилий уже не мог безопасно отвести легионы, так как римляне находились в непосредственном соприкосновении с противником.