Страница:

Встали и пошли

Гоминиды появились в Африке, и вся их ранняя эволюция проходила там же. Догадку о том, что ископаемые предки людей жили именно на Африканском континенте, высказал еще Дарвин в книге «Происхождение человека и половой отбор», изданной в 1871 году, через 12 лет после «Происхождения видов». На тот момент, когда в руках ученых не было еще ни одной косточки кого-то, хотя бы отдаленно похожего на переходное звено между обезьяной и человеком, дарвиновская догадка выглядела невероятно смелой. То, что она подтвердилась, является, возможно, одним из самых впечатляющих фактов в истории эволюционной биологии. Дарвин написал буквально следующее: «Млекопитающие, живущие в каждом большом регионе мира, связаны близким родством с ископаемыми видами того же региона. Поэтому возможно, что в Африке в прошлом обитали ныне вымершие человекообразные обезьяны, близкие к горилле и шимпанзе. Поскольку эти два вида стоят ближе всех к человеку, представляется несколько более вероятным, что наши ранние предшественники жили на Африканском континенте, нежели где-то еще». Просто, скромно и гениально.

Гоминиды характеризуются важным общим признаком – хождением на двух ногах. Разных гипотез, объясняющих переход к бипедализму, существует как минимум столько же, сколько известно причин, побуждающих обезьян иногда подниматься на ноги. Обезьяны ходят вертикально, пересекая неглубокие водоемы. Может быть, наши предки стали двуногими, потому что много времени проводили в воде? Есть такая гипотеза. Самцы обезьян, заигрывая с самками, встают во весь рост и показывают пенис. Может, наши предки хотели показывать свои гениталии постоянно? Есть такая гипотеза. Самки иногда ходят на двух ногах, прижав к животу детеныша (если детеныш не сидит на маминой спине, вцепившись в шерсть). Может, нашим предкам было важно перетаскивать сразу по два детеныша, для того они и освободили руки? Есть и такая гипотеза.

И это еще не все. Есть предположение, что наши предки стремились увеличить дальность обзора (что стало особенно актуально после выхода из леса в саванну). Или уменьшить поверхность тела, подставляемую солнечным лучам, опять-таки после выхода в саванну. Или просто вошло в моду так ходить – прикольно и девушкам нравится. Это, кстати, довольно правдоподобно: такое могло произойти за счет механизма «фишеровского убегания», о котором говорится в главе «Происхождение человека и половой отбор». Как выбрать из этого множества идей правильную? Или верными являются сразу несколько? Трудно сказать. Аргументам в пользу каждой из перечисленных гипотез посвящены целые статьи и даже книги, но прямых доказательств нет ни у одной из них.

В таких случаях, на мой взгляд, нужно отдавать предпочтение гипотезам, которые обладают дополнительной объясняющей силой, то есть объясняют не только двуногость, но заодно и какие-то другие уникальные особенности гоминид. В этом случае нам придется принимать меньше спорных допущений. Ниже мы обсудим одну из таких гипотез, которая мне кажется наиболее убедительной. Но сначала нужно поближе познакомиться с фактами.

Традиционно считалось, что последний общий предок человека и шимпанзе предпочитал ходить на всех четырех, примерно так, как это делают шимпанзе. Думали, что этот исходный (примитивный[11]) способ передвижения сохранился у шимпанзе (а также горилл и орангутанов), а в нашей эволюционной линии он заменился бипедализмом в связи с выходом из леса в открытую саванну. Однако в последнее время появились подозрения, что, возможно, последний общий предок человека и шимпанзе если и не был двуногим, то по крайней мере проявлял больше склонности к прямохождению, чем современные шимпанзе и гориллы. На эту возможность недвусмысленно намекают новые палеоантропологические находки.

В последние годы в Африке обнаружены ископаемые остатки нескольких очень древних гоминид, которые жили примерно в то самое время, когда произошло разделение эволюционных линий, ведущих к шимпанзе и человеку. Классификация этих форм остается спорной. Хотя они описаны как представители трех новых родов (Sahelanthropus, Orrorin, Ardipithecus), некоторые эксперты считают, что кое-кого из них следовало бы объединить друг с другом или с более поздним родом Australopithecus. В частности, предлагалось объединить оррорина, ардипитека и несколько видов примитивных австралопитеков в род Praeanthropus. Но эти споры для нас не очень интересны: в конце концов, называйте как хотите, главное – понять, что же это были за существа, как они жили и как менялись с течением поколений.

Интереснее всего в этих древнейших гоминидах то, что все они, вероятно, уже ходили на двух ногах (хоть и не так уверенно, как мы), но жили при этом не в открытой саванне, а в не очень густом лесу или на смешанном ландшафте, где лесные участки чередовались с открытыми. Это в принципе не противоречит старой теории о том, что развитие двуногости было связано с постепенным переходом исконно лесных обитателей к жизни в открытой местности.

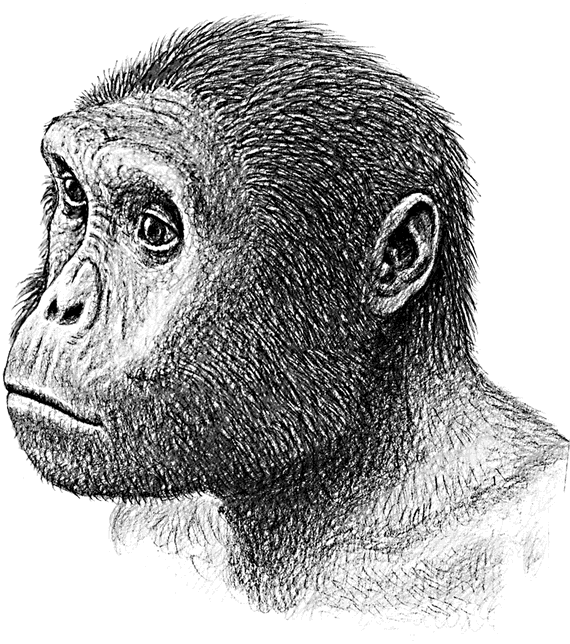

Сахелянтроп (Sahelanthropus chadensis). Чад, около 7 млн лет назад.

Сахелянтроп (Sahelanthropus chadensis). Чад, около 7 млн лет назад.

К числу важнейших недавно открытых форм относится Sahelanthropus tchadensis, описанный по черепу, нескольким фрагментам челюсти и отдельным зубам. Все это нашли в 2001–2002 годах на севере Чада французские антропологи под руководством Мишеля Брюне. Череп получил неофициальное прозвище Тумай, что на местном наречии означает «ребенок, родившийся перед наступлением сезона засухи». Такие прозвища своим находкам палеоантропологи дают в рекламных целях. К сожалению, ни о каких фрагментах посткраниального скелета[13] официально не сообщалось, хотя ходят слухи, что найден еще и фрагмент бедренной кости. Возраст находки – 6–7 миллионов лет. Тумай в принципе не противоречит представлениям о том, как мог бы выглядеть общий предок человека и шимпанзе[14], а главное, он вполне подходит на эту роль по своему возрасту. Но он может в итоге оказаться древнейшим предком шимпанзе или гориллы либо очень ранним представителем «нашей» линии, то есть гоминид. Объем мозга Тумая очень небольшой (примерно 350 см3). По этому признаку он совершенно не выделяется из других нечеловеческих человекообразных.

Три особенности сахелянтропа представляют особый интерес. Первая – это положение большого затылочного отверстия, которое сдвинуто вперед по сравнению с другими человекообразными. Возможно, это означает, что Тумай уже довольно часто ходил на двух ногах, и поэтому позвоночник крепился к черепу не сзади, а скорее снизу. Второй интересный момент состоит в том, что сахелянтроп, судя по сопутствующей ископаемой флоре и фауне, жил не в открытой саванне, а на берегу древнего озера, в смешанном ландшафте, где открытые участки чередовались с лесными. По соседству с сахелянтропом найдены ископаемые остатки озерных, лесных и саванных животных. Третий важный признак – небольшой размер клыков. Они сопоставимы с клыками самок шимпанзе, но гораздо меньше, чем у самцов. Размер клыков у самцов человекообразных позволяет судить о некоторых аспектах социальной жизни (подробнее об этом будет рассказано ниже в разделе, посвященном ардипитеку). Но, поскольку череп всего один и мы не знаем, какого пола был Тумай, делать далеко идущие выводы из маленьких клыков пока не стоит.

Находка показала, что древние гоминиды или близкие к ним формы были распространены в Африке шире, чем считалось: почти все прежние находки были сделаны в так называемой Великой Рифтовой долине, тянущейся с севера на юг в Восточной и Южной Африке.

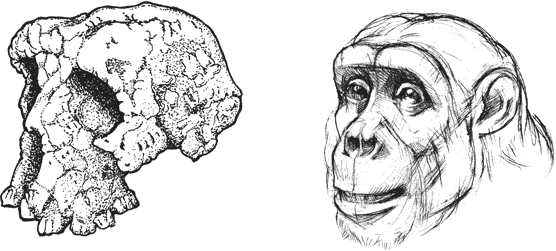

Череп сахелянтропа и еще одна реконструкция.

Череп сахелянтропа и еще одна реконструкция.

В общем, стало ясно, что прямохождение, скорее всего, было освоено нашими предками уже очень давно. Почти сразу после разделения линий человека и шимпанзе представители «нашей» линии уже ходили на двух ногах. А может, это произошло еще раньше? Что если общие предки человека и шимпанзе уже предпочитали ходить на задних конечностях, а нынешняя манера шимпанзе передвигаться, опираясь на костяшки пальцев рук, развилась позже? Принять это предположение мешает то обстоятельство, что гориллы и орангутаны тоже опираются на руки при ходьбе. Если допустить, что двуногость была исходным, примитивным состоянием для предков шимпанзе, то придется признать, что впоследствии представители этой эволюционной линии независимо от горилл приобрели походку, очень похожую на гориллью. В этом нет ничего невероятного. Правда, биологи по возможности стараются избегать допущений о независимом появлении одного и того же признака в разных эволюционных линиях. Это называется принципом парсимонии, или экономии гипотез. Но в данном случае, по мнению многих антропологов, этот принцип не срабатывает: скорее всего, «костяшкохождение» действительно развилось независимо у орангутанов, горилл и шимпанзе.

Из чего же его тогда выводить? Может быть, из тех способов передвижения, которые сложились у человекообразных обезьян еще на стадии жизни на деревьях. Например, недавно было показано, что больше всего напоминает человеческую походку манера орангутанов передвигаться на двух ногах, придерживаясь руками за ветки.

Ранее уже высказывалась идея, согласно которой скелет и мускулатура наших предков оказались преадаптированными (предрасположенными) к двуногому хождению благодаря навыкам залезания на деревья. Тело при этом ориентировано вертикально, а ноги совершают движения, напоминающие те, что делаются при ходьбе. Однако антрополог Робин Кромптон из Ливерпульского университета и его коллеги Сюзанна Торп и Роджер Холдер из университета Бирмингема полагают, что из вертикального залезания на деревья, равно как и из походки шимпанзе и горилл, двуногую походку человека вывести трудно. В механике этих движений есть существенные различия. Например, колени у шимпанзе и горилл практически никогда не разгибаются до конца. Как мы уже знаем, эти обезьяны иногда передвигаются по земле на двух ногах, но ноги при этом остаются полусогнутыми. Их походка отличается от человеческой и рядом других особенностей. Иное дело орангутаны, самые «древесные» из крупных человекообразных[16], за поведением которых Кромптон и его коллеги в течение года наблюдали в лесах острова Суматра.

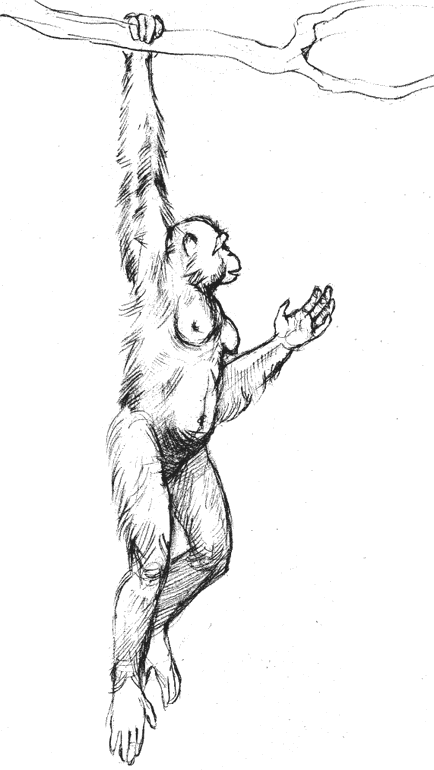

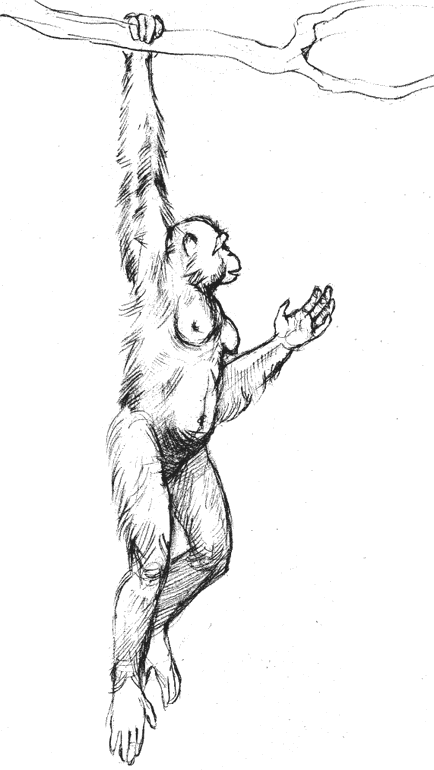

Антропологи зарегистрировали 2811 единичных «актов» передвижения орангутанов в кронах деревьев. Для каждого случая было зафиксировано число используемых опор (веток), их толщина, а также способ передвижения. У орангутанов таких способов три: на двух ногах (придерживаясь за что-нибудь рукой), на четвереньках, обхватывая ветку пальцами рук и ног, и на одних руках, в подвешенном состоянии, время от времени хватаясь за что-нибудь ногами.

Статистический анализ собранных данных показал, что способ передвижения зависит от числа и толщины опор. По одиночным толстым, крепким ветвям орангутаны обычно передвигаются на всех четырех, по ветвям среднего диаметра – на руках. По тонким веточкам они предпочитают осторожно ходить ногами, придерживаясь рукой за какую-нибудь дополнительную опору. При этом походка обезьян весьма похожа на человеческую – в частности, ноги полностью разгибаются в коленях. Именно такой способ передвижения, по-видимому, является наиболее безопасным и эффективным, когда нужно двигаться по тонким, гибким и ненадежным веткам. Дополнительным преимуществом является то, что одна из рук остается свободной для срывания плодов.

Умение ходить по тонким ветвям – совсем не мелочь для древесных обезьян. Благодаря этой способности они могут свободно передвигаться по лесному пологу и переходить с дерева на дерево, не спускаясь на землю. Это существенно экономит силы, то есть снижает энергетические затраты на добычу пропитания. Поэтому такая способность должна поддерживаться естественным отбором.

Орангутаны отделились от общего эволюционного ствола раньше горилл, а гориллы – раньше, чем этот ствол разделился на предков шимпанзе и человека. Исследователи предполагают, что двуногое хождение по тонким ветвям было исходно присуще далеким предкам всех крупных человекообразных. Орангутаны, живущие во влажных тропических лесах Юго-Восточной Азии, сохранили это умение и развили его, гориллы и шимпанзе – утратили, выработав взамен свое характерное четвероногое хождение на костяшках пальцев и редко используемую двуногую походку «на полусогнутых». Этому могло способствовать периодическое «усыхание» тропических лесов в Африке и распространение саванн. Представители человеческой эволюционной линии научились ходить по земле тем же способом, что и по тонким ветвям, распрямляя коленки.

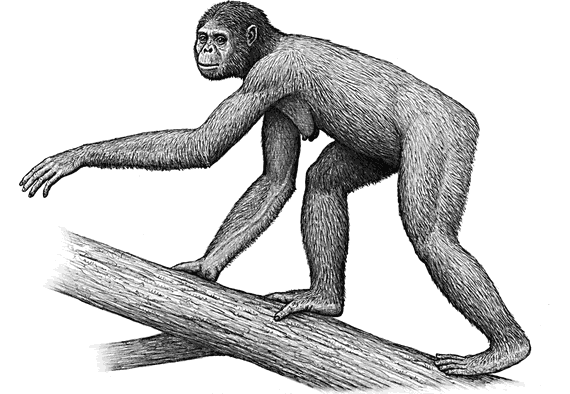

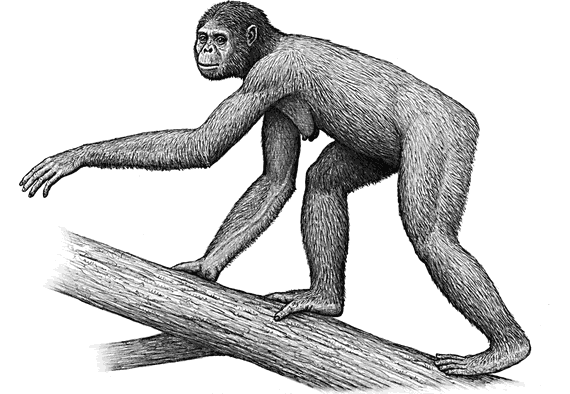

По мнению Кромптона и его коллег, их предположение объясняет две группы фактов, представляющихся довольно загадочными с точки зрения других гипотез происхождения двуногости. Во-первых, становится понятно, почему у форм, близких к общему предку человека и шимпанзе (таких как сахелянтроп, оррорин и ардипитек), уже наблюдаются в строении скелета явные признаки двуногости, и это несмотря на то, что жили эти существа не в саванне, а в лесу. Во-вторых, перестает казаться противоречивым строение рук и ног афарского австралопитека – наиболее хорошо изученного из ранних представителей человеческой линии. У Australopithecus afarensis ноги хорошо приспособлены для двуногого хождения, но руки при этом очень длинные, цепкие, более подходящие для жизни на деревьях и хватания за ветки (см. ниже).

По мнению авторов, люди и орангутаны сохранили древнюю двуногую походку своих далеких предков, а гориллы и шимпанзе утратили ее и выработали взамен нечто новое – хождение на костяшках пальцев. Получается, что в этом отношении человека и орангутана следует считать «примитивными», а шимпанзе и горилл – «эволюционно продвинутыми» (Thorpe et al., 2007).

Еще больше ясности в вопрос о происхождении бипедализма вносит великолепная Арди – древнейшая из хорошо изученных (на сегодняшний день) гоминид.

Гоминиды характеризуются важным общим признаком – хождением на двух ногах. Разных гипотез, объясняющих переход к бипедализму, существует как минимум столько же, сколько известно причин, побуждающих обезьян иногда подниматься на ноги. Обезьяны ходят вертикально, пересекая неглубокие водоемы. Может быть, наши предки стали двуногими, потому что много времени проводили в воде? Есть такая гипотеза. Самцы обезьян, заигрывая с самками, встают во весь рост и показывают пенис. Может, наши предки хотели показывать свои гениталии постоянно? Есть такая гипотеза. Самки иногда ходят на двух ногах, прижав к животу детеныша (если детеныш не сидит на маминой спине, вцепившись в шерсть). Может, нашим предкам было важно перетаскивать сразу по два детеныша, для того они и освободили руки? Есть и такая гипотеза.

И это еще не все. Есть предположение, что наши предки стремились увеличить дальность обзора (что стало особенно актуально после выхода из леса в саванну). Или уменьшить поверхность тела, подставляемую солнечным лучам, опять-таки после выхода в саванну. Или просто вошло в моду так ходить – прикольно и девушкам нравится. Это, кстати, довольно правдоподобно: такое могло произойти за счет механизма «фишеровского убегания», о котором говорится в главе «Происхождение человека и половой отбор». Как выбрать из этого множества идей правильную? Или верными являются сразу несколько? Трудно сказать. Аргументам в пользу каждой из перечисленных гипотез посвящены целые статьи и даже книги, но прямых доказательств нет ни у одной из них.

В таких случаях, на мой взгляд, нужно отдавать предпочтение гипотезам, которые обладают дополнительной объясняющей силой, то есть объясняют не только двуногость, но заодно и какие-то другие уникальные особенности гоминид. В этом случае нам придется принимать меньше спорных допущений. Ниже мы обсудим одну из таких гипотез, которая мне кажется наиболее убедительной. Но сначала нужно поближе познакомиться с фактами.

Традиционно считалось, что последний общий предок человека и шимпанзе предпочитал ходить на всех четырех, примерно так, как это делают шимпанзе. Думали, что этот исходный (примитивный[11]) способ передвижения сохранился у шимпанзе (а также горилл и орангутанов), а в нашей эволюционной линии он заменился бипедализмом в связи с выходом из леса в открытую саванну. Однако в последнее время появились подозрения, что, возможно, последний общий предок человека и шимпанзе если и не был двуногим, то по крайней мере проявлял больше склонности к прямохождению, чем современные шимпанзе и гориллы. На эту возможность недвусмысленно намекают новые палеоантропологические находки.

В последние годы в Африке обнаружены ископаемые остатки нескольких очень древних гоминид, которые жили примерно в то самое время, когда произошло разделение эволюционных линий, ведущих к шимпанзе и человеку. Классификация этих форм остается спорной. Хотя они описаны как представители трех новых родов (Sahelanthropus, Orrorin, Ardipithecus), некоторые эксперты считают, что кое-кого из них следовало бы объединить друг с другом или с более поздним родом Australopithecus. В частности, предлагалось объединить оррорина, ардипитека и несколько видов примитивных австралопитеков в род Praeanthropus. Но эти споры для нас не очень интересны: в конце концов, называйте как хотите, главное – понять, что же это были за существа, как они жили и как менялись с течением поколений.

Интереснее всего в этих древнейших гоминидах то, что все они, вероятно, уже ходили на двух ногах (хоть и не так уверенно, как мы), но жили при этом не в открытой саванне, а в не очень густом лесу или на смешанном ландшафте, где лесные участки чередовались с открытыми. Это в принципе не противоречит старой теории о том, что развитие двуногости было связано с постепенным переходом исконно лесных обитателей к жизни в открытой местности.

Сахелянтроп[12].

К числу важнейших недавно открытых форм относится Sahelanthropus tchadensis, описанный по черепу, нескольким фрагментам челюсти и отдельным зубам. Все это нашли в 2001–2002 годах на севере Чада французские антропологи под руководством Мишеля Брюне. Череп получил неофициальное прозвище Тумай, что на местном наречии означает «ребенок, родившийся перед наступлением сезона засухи». Такие прозвища своим находкам палеоантропологи дают в рекламных целях. К сожалению, ни о каких фрагментах посткраниального скелета[13] официально не сообщалось, хотя ходят слухи, что найден еще и фрагмент бедренной кости. Возраст находки – 6–7 миллионов лет. Тумай в принципе не противоречит представлениям о том, как мог бы выглядеть общий предок человека и шимпанзе[14], а главное, он вполне подходит на эту роль по своему возрасту. Но он может в итоге оказаться древнейшим предком шимпанзе или гориллы либо очень ранним представителем «нашей» линии, то есть гоминид. Объем мозга Тумая очень небольшой (примерно 350 см3). По этому признаку он совершенно не выделяется из других нечеловеческих человекообразных.

Три особенности сахелянтропа представляют особый интерес. Первая – это положение большого затылочного отверстия, которое сдвинуто вперед по сравнению с другими человекообразными. Возможно, это означает, что Тумай уже довольно часто ходил на двух ногах, и поэтому позвоночник крепился к черепу не сзади, а скорее снизу. Второй интересный момент состоит в том, что сахелянтроп, судя по сопутствующей ископаемой флоре и фауне, жил не в открытой саванне, а на берегу древнего озера, в смешанном ландшафте, где открытые участки чередовались с лесными. По соседству с сахелянтропом найдены ископаемые остатки озерных, лесных и саванных животных. Третий важный признак – небольшой размер клыков. Они сопоставимы с клыками самок шимпанзе, но гораздо меньше, чем у самцов. Размер клыков у самцов человекообразных позволяет судить о некоторых аспектах социальной жизни (подробнее об этом будет рассказано ниже в разделе, посвященном ардипитеку). Но, поскольку череп всего один и мы не знаем, какого пола был Тумай, делать далеко идущие выводы из маленьких клыков пока не стоит.

Находка показала, что древние гоминиды или близкие к ним формы были распространены в Африке шире, чем считалось: почти все прежние находки были сделаны в так называемой Великой Рифтовой долине, тянущейся с севера на юг в Восточной и Южной Африке.

Оррорин.

Другая важная находка – Orrorin tugenensis, найденный в 2000 году в Кении французскими исследователями под руководством Брижит Сеню и Мартина Пикфорда. Прозвище – Millenium man (человек миллениума), возраст – около 6 млн лет. Это тоже форма, близкая к общему предку человека и шимпанзе. Как и в случае с сахелянтропом, костный материал по данному виду пока фрагментарный и немногочисленный. Впрочем, профессиональным зоологам и антропологам хорошо известно, как много информации о строении млекопитающего можно извлечь даже из нескольких разрозненных костей[15]. Черепа оррорина пока не нашли, но по строению бедра антропологи сделали вывод о хождении на двух ногах. Судя по сопутствующей ископаемой флоре и фауне, оррорин жил не в открытой саванне, а в сухом вечнозеленом лесу. Найдена горсть разрозненных зубов, сходных с зубами более поздних гоминид. Среди них – один клык (верхний правый). Он небольшой, примерно как у самок шимпанзе.В общем, стало ясно, что прямохождение, скорее всего, было освоено нашими предками уже очень давно. Почти сразу после разделения линий человека и шимпанзе представители «нашей» линии уже ходили на двух ногах. А может, это произошло еще раньше? Что если общие предки человека и шимпанзе уже предпочитали ходить на задних конечностях, а нынешняя манера шимпанзе передвигаться, опираясь на костяшки пальцев рук, развилась позже? Принять это предположение мешает то обстоятельство, что гориллы и орангутаны тоже опираются на руки при ходьбе. Если допустить, что двуногость была исходным, примитивным состоянием для предков шимпанзе, то придется признать, что впоследствии представители этой эволюционной линии независимо от горилл приобрели походку, очень похожую на гориллью. В этом нет ничего невероятного. Правда, биологи по возможности стараются избегать допущений о независимом появлении одного и того же признака в разных эволюционных линиях. Это называется принципом парсимонии, или экономии гипотез. Но в данном случае, по мнению многих антропологов, этот принцип не срабатывает: скорее всего, «костяшкохождение» действительно развилось независимо у орангутанов, горилл и шимпанзе.

Орангутаны ходят как люди.

В последнее время появляется все больше данных, указывающих на то, что двуногое хождение, возможно, следует выводить вовсе не из манеры шимпанзе и горилл ходить опираясь на костяшки пальцев.Из чего же его тогда выводить? Может быть, из тех способов передвижения, которые сложились у человекообразных обезьян еще на стадии жизни на деревьях. Например, недавно было показано, что больше всего напоминает человеческую походку манера орангутанов передвигаться на двух ногах, придерживаясь руками за ветки.

Ранее уже высказывалась идея, согласно которой скелет и мускулатура наших предков оказались преадаптированными (предрасположенными) к двуногому хождению благодаря навыкам залезания на деревья. Тело при этом ориентировано вертикально, а ноги совершают движения, напоминающие те, что делаются при ходьбе. Однако антрополог Робин Кромптон из Ливерпульского университета и его коллеги Сюзанна Торп и Роджер Холдер из университета Бирмингема полагают, что из вертикального залезания на деревья, равно как и из походки шимпанзе и горилл, двуногую походку человека вывести трудно. В механике этих движений есть существенные различия. Например, колени у шимпанзе и горилл практически никогда не разгибаются до конца. Как мы уже знаем, эти обезьяны иногда передвигаются по земле на двух ногах, но ноги при этом остаются полусогнутыми. Их походка отличается от человеческой и рядом других особенностей. Иное дело орангутаны, самые «древесные» из крупных человекообразных[16], за поведением которых Кромптон и его коллеги в течение года наблюдали в лесах острова Суматра.

Антропологи зарегистрировали 2811 единичных «актов» передвижения орангутанов в кронах деревьев. Для каждого случая было зафиксировано число используемых опор (веток), их толщина, а также способ передвижения. У орангутанов таких способов три: на двух ногах (придерживаясь за что-нибудь рукой), на четвереньках, обхватывая ветку пальцами рук и ног, и на одних руках, в подвешенном состоянии, время от времени хватаясь за что-нибудь ногами.

Статистический анализ собранных данных показал, что способ передвижения зависит от числа и толщины опор. По одиночным толстым, крепким ветвям орангутаны обычно передвигаются на всех четырех, по ветвям среднего диаметра – на руках. По тонким веточкам они предпочитают осторожно ходить ногами, придерживаясь рукой за какую-нибудь дополнительную опору. При этом походка обезьян весьма похожа на человеческую – в частности, ноги полностью разгибаются в коленях. Именно такой способ передвижения, по-видимому, является наиболее безопасным и эффективным, когда нужно двигаться по тонким, гибким и ненадежным веткам. Дополнительным преимуществом является то, что одна из рук остается свободной для срывания плодов.

Умение ходить по тонким ветвям – совсем не мелочь для древесных обезьян. Благодаря этой способности они могут свободно передвигаться по лесному пологу и переходить с дерева на дерево, не спускаясь на землю. Это существенно экономит силы, то есть снижает энергетические затраты на добычу пропитания. Поэтому такая способность должна поддерживаться естественным отбором.

Орангутаны отделились от общего эволюционного ствола раньше горилл, а гориллы – раньше, чем этот ствол разделился на предков шимпанзе и человека. Исследователи предполагают, что двуногое хождение по тонким ветвям было исходно присуще далеким предкам всех крупных человекообразных. Орангутаны, живущие во влажных тропических лесах Юго-Восточной Азии, сохранили это умение и развили его, гориллы и шимпанзе – утратили, выработав взамен свое характерное четвероногое хождение на костяшках пальцев и редко используемую двуногую походку «на полусогнутых». Этому могло способствовать периодическое «усыхание» тропических лесов в Африке и распространение саванн. Представители человеческой эволюционной линии научились ходить по земле тем же способом, что и по тонким ветвям, распрямляя коленки.

По мнению Кромптона и его коллег, их предположение объясняет две группы фактов, представляющихся довольно загадочными с точки зрения других гипотез происхождения двуногости. Во-первых, становится понятно, почему у форм, близких к общему предку человека и шимпанзе (таких как сахелянтроп, оррорин и ардипитек), уже наблюдаются в строении скелета явные признаки двуногости, и это несмотря на то, что жили эти существа не в саванне, а в лесу. Во-вторых, перестает казаться противоречивым строение рук и ног афарского австралопитека – наиболее хорошо изученного из ранних представителей человеческой линии. У Australopithecus afarensis ноги хорошо приспособлены для двуногого хождения, но руки при этом очень длинные, цепкие, более подходящие для жизни на деревьях и хватания за ветки (см. ниже).

По мнению авторов, люди и орангутаны сохранили древнюю двуногую походку своих далеких предков, а гориллы и шимпанзе утратили ее и выработали взамен нечто новое – хождение на костяшках пальцев. Получается, что в этом отношении человека и орангутана следует считать «примитивными», а шимпанзе и горилл – «эволюционно продвинутыми» (Thorpe et al., 2007).

Еще больше ясности в вопрос о происхождении бипедализма вносит великолепная Арди – древнейшая из хорошо изученных (на сегодняшний день) гоминид.

Арди свидетельствует: предки людей не были похожи на шимпанзе

В октябре 2009 года вышел в свет специальный выпуск журнала Science, посвященный результатам всестороннего изучения костей ардипитека – двуногой обезьяны, жившей на северо-востоке Эфиопии 4,4 млн лет назад. Вид Ardipithecus ramidus был описан в 1994 году по нескольким зубам и фрагментам челюсти. В последующие годы коллекция костных остатков ардипитека значительно пополнилась и сейчас насчитывает 109 образцов. Самой большой удачей стала находка значительной части скелета особи женского пола, которую ученые торжественно представили журналистам и широкой публике под именем Арди. В официальных документах Арди значится как скелет ARA-VP-6/ 500.

Одиннадцать статей, опубликованных в спецвыпуске Science, подвели итоги многолетней работы большого международного исследовательского коллектива. Публикация этих статей и их главная героиня Арди были широко разрекламированы, но это отнюдь не пустая шумиха, потому что изучение костей ардипитека действительно позволило подробнее и точнее реконструировать ранние этапы эволюции гоминид.

Подтвердилось предположение, высказанное ранее на основе первых фрагментарных находок, что A. ramidus – прекрасный кандидат на роль переходного звена[17] между общим предком человека и шимпанзе (к этому предку, по-видимому, были близки оррорин и сахелянтроп) и более поздними гоминидами – австралопитеками, от которых, в свою очередь, произошли первые представители рода людей (Homo).

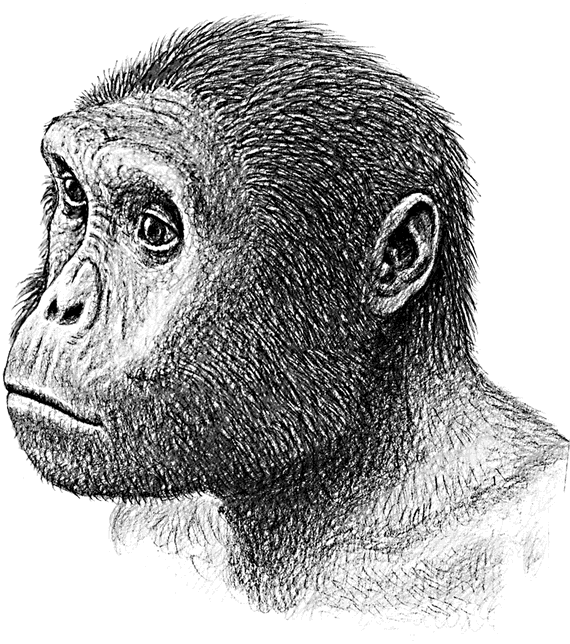

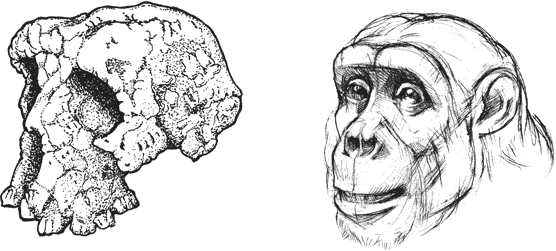

Ардипитек (Ardipithecus ramidus). Эфиопия, 4,4 млн лет назад.

Ардипитек (Ardipithecus ramidus). Эфиопия, 4,4 млн лет назад.

Вплоть до 2009 года самым древним из детально изученных гоминид была Люси, афарский австралопитек, живший около 3,2 млн лет назад (Джохансон, Иди, 1984). Все более древние виды (в порядке возрастания древности: Australopithecus anamensis, Ardipithecus ramidus, Ardipithecus kadabba, Orrorin tugenensis, Sahelanthropus chadensis) были изучены на основе фрагментарного материала. Соответственно, наши знания об их строении, образе жизни и эволюции тоже оставались фрагментарными и неточными. И вот теперь почетное звание самой древней из хорошо изученных гоминид торжественно перешло от Люси к Арди.

Ардипитек (Ardipithecus ramidus). Эфиопия, 4,4 млн лет назад.

Ардипитек (Ardipithecus ramidus). Эфиопия, 4,4 млн лет назад.

Тот факт, что ардипитеки жили в лесу, на первый взгляд противоречит старой гипотезе, согласно которой ранние этапы эволюции гоминид и развитие двуногого хождения были связаны с выходом из леса в саванну. Аналогичные выводы ранее делались в ходе изучения оррорина и сахелянтропа, которые тоже, по-видимому, ходили на двух ногах, но жили в лесистой местности. Однако на эту ситуацию можно посмотреть и с другой точки зрения, если вспомнить, что леса, в которых жили ранние гоминиды, были не очень густыми, а их двуногое хождение – не очень совершенным. По мнению С. В. Дробышевского, комбинация «переходной среды» с «переходной походкой» не опровергает, а, как раз наоборот, блестяще подтверждает старые взгляды. Гоминиды переходили из густых лесов на открытые пространства постепенно, и столь же постепенно совершенствовалась их походка.

Зубы ардипитека – это зубы всеядного существа. Вся совокупность признаков (размер зубов, их форма, толщина эмали, характер микроскопических царапин на зубной поверхности, изотопный состав) свидетельствует о том, что ардипитеки не специализировались на какой-то одной диете – например, на фруктах, как шимпанзе. По-видимому, ардипитеки кормились как на деревьях, так и на земле, и их пища не была слишком жесткой.

Один из важнейших фактов состоит в том, что у самцов A. ramidus, в отличие от современных человекообразных (кроме человека), клыки были не крупнее, чем у самок. Самцы обезьян активно используют клыки и для устрашения соперников, и как оружие. У самых древних гоминид (Ardipithecus kadabba, Orrorm, Sahelanthropus) клыки у самцов, возможно, тоже были не больше, чем у самок, хотя для окончательных выводов данных пока недостаточно. Очевидно, в человеческой эволюционной линии половой диморфизм (межполовые различия) по размеру клыков очень рано сошел на нет. Можно сказать, что у самцов произошла «феминизация» клыков. У шимпанзе и гориллы диморфизм, по-видимому, вторично усилился, самцы обзавелись очень крупными клыками. У самцов бонобо клыки меньше, чем у других современных человекообразных. Для бонобо характерен также и самый низкий уровень внутривидовой агрессии. Многие антропологи считают, что между размером клыков у самцов и внутривидовой агрессией существует прямая связь. Иными словами, можно предположить, что уменьшение клыков у наших далеких предков было связано с определенными изменениями в социальном устройстве. Например, с уменьшением конфликтов между самцами.

Одиннадцать статей, опубликованных в спецвыпуске Science, подвели итоги многолетней работы большого международного исследовательского коллектива. Публикация этих статей и их главная героиня Арди были широко разрекламированы, но это отнюдь не пустая шумиха, потому что изучение костей ардипитека действительно позволило подробнее и точнее реконструировать ранние этапы эволюции гоминид.

Подтвердилось предположение, высказанное ранее на основе первых фрагментарных находок, что A. ramidus – прекрасный кандидат на роль переходного звена[17] между общим предком человека и шимпанзе (к этому предку, по-видимому, были близки оррорин и сахелянтроп) и более поздними гоминидами – австралопитеками, от которых, в свою очередь, произошли первые представители рода людей (Homo).

Вплоть до 2009 года самым древним из детально изученных гоминид была Люси, афарский австралопитек, живший около 3,2 млн лет назад (Джохансон, Иди, 1984). Все более древние виды (в порядке возрастания древности: Australopithecus anamensis, Ardipithecus ramidus, Ardipithecus kadabba, Orrorin tugenensis, Sahelanthropus chadensis) были изучены на основе фрагментарного материала. Соответственно, наши знания об их строении, образе жизни и эволюции тоже оставались фрагментарными и неточными. И вот теперь почетное звание самой древней из хорошо изученных гоминид торжественно перешло от Люси к Арди.

Датировка и особенности захоронения.

Кости A. ramidus происходят из одного слоя осадочных отложений толщиной около 3 м, заключенного между двумя вулканическими прослоями. Возраст этих прослоев был установлен при помощи аргон-аргонового метода[18] и оказался одинаковым (в пределах погрешности измерений) – 4,4 млн лет. Это значит, что костеносный слой образовался (в результате наводнений) сравнительно быстро – максимум за 100 000 лет, но вероятнее всего – за несколько тысячелетий или даже столетий. Раскопки были начаты в 1981 году. Всего добыто более 140 000 образцов костей позвоночных, из которых 6000 поддаются определению до семейства. Среди них – 109 образцов A. ramidus, принадлежавших как минимум 36 индивидуумам. Фрагменты скелета Арди были рассеяны по площади около 3 м2. Кости были необычайно хрупкими, поэтому извлечь их из породы стоило немалых трудов. Причина смерти Арди не установлена. Она не была съедена хищниками, но ее останки, судя по всему, были основательно растоптаны крупными травоядными. Особенно досталось черепу, который был раскрошен на множество фрагментов.Окружающая среда.

Вместе с костями A. ramidus найдены остатки разнообразных животных и растений. Среди растений преобладают лесные, среди животных – питающиеся листьями или плодами деревьев (а не травой). Судя по этим находкам, ардипитек жил не в саванне, а в лесистой местности, где участки густого леса чередовались с более разреженными. Соотношение изотопов углерода 12C и 13C в зубной эмали пяти особей A. ramidus свидетельствует о том, что ардипитеки питались в основном дарами леса, а не саванны (для трав саванны характерно повышенное содержание изотопа 13C). Этим ардипитеки отличаются от своих потомков – австралопитеков, которые получали от 30 до 80 % углерода из экосистем открытых пространств (ардипитеки – от 10 до 25 %). Однако ардипитеки все-таки не были чисто лесными жителями, как шимпанзе, пища которых имеет лесное происхождение почти на 100 %.Тот факт, что ардипитеки жили в лесу, на первый взгляд противоречит старой гипотезе, согласно которой ранние этапы эволюции гоминид и развитие двуногого хождения были связаны с выходом из леса в саванну. Аналогичные выводы ранее делались в ходе изучения оррорина и сахелянтропа, которые тоже, по-видимому, ходили на двух ногах, но жили в лесистой местности. Однако на эту ситуацию можно посмотреть и с другой точки зрения, если вспомнить, что леса, в которых жили ранние гоминиды, были не очень густыми, а их двуногое хождение – не очень совершенным. По мнению С. В. Дробышевского, комбинация «переходной среды» с «переходной походкой» не опровергает, а, как раз наоборот, блестяще подтверждает старые взгляды. Гоминиды переходили из густых лесов на открытые пространства постепенно, и столь же постепенно совершенствовалась их походка.

Череп и зубы

Череп Арди похож на череп сахелянтропа. Для обоих видов характерен небольшой объем мозга (300–350 см3), смещенное вперед большое затылочное отверстие (то есть позвоночник крепился к черепу не сзади, а снизу, что указывает на двуногое хождение), а также менее развитые, чем у шимпанзе и гориллы, коренные и предкоренные зубы. По-видимому, сильно выраженный прогнатизм (выступание челюстей вперед) у современных африканских человекообразных обезьян не является примитивной чертой и развился у них уже после того, как их предки отделились от предков человека.Зубы ардипитека – это зубы всеядного существа. Вся совокупность признаков (размер зубов, их форма, толщина эмали, характер микроскопических царапин на зубной поверхности, изотопный состав) свидетельствует о том, что ардипитеки не специализировались на какой-то одной диете – например, на фруктах, как шимпанзе. По-видимому, ардипитеки кормились как на деревьях, так и на земле, и их пища не была слишком жесткой.

Один из важнейших фактов состоит в том, что у самцов A. ramidus, в отличие от современных человекообразных (кроме человека), клыки были не крупнее, чем у самок. Самцы обезьян активно используют клыки и для устрашения соперников, и как оружие. У самых древних гоминид (Ardipithecus kadabba, Orrorm, Sahelanthropus) клыки у самцов, возможно, тоже были не больше, чем у самок, хотя для окончательных выводов данных пока недостаточно. Очевидно, в человеческой эволюционной линии половой диморфизм (межполовые различия) по размеру клыков очень рано сошел на нет. Можно сказать, что у самцов произошла «феминизация» клыков. У шимпанзе и гориллы диморфизм, по-видимому, вторично усилился, самцы обзавелись очень крупными клыками. У самцов бонобо клыки меньше, чем у других современных человекообразных. Для бонобо характерен также и самый низкий уровень внутривидовой агрессии. Многие антропологи считают, что между размером клыков у самцов и внутривидовой агрессией существует прямая связь. Иными словами, можно предположить, что уменьшение клыков у наших далеких предков было связано с определенными изменениями в социальном устройстве. Например, с уменьшением конфликтов между самцами.