Страница:

Александр Покровский

Пропадино

История одного путешествия

Не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь, – и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных Ахиллов имеет, и не иметь не может.

История одного города М. Е. Салтыков-Щедрин

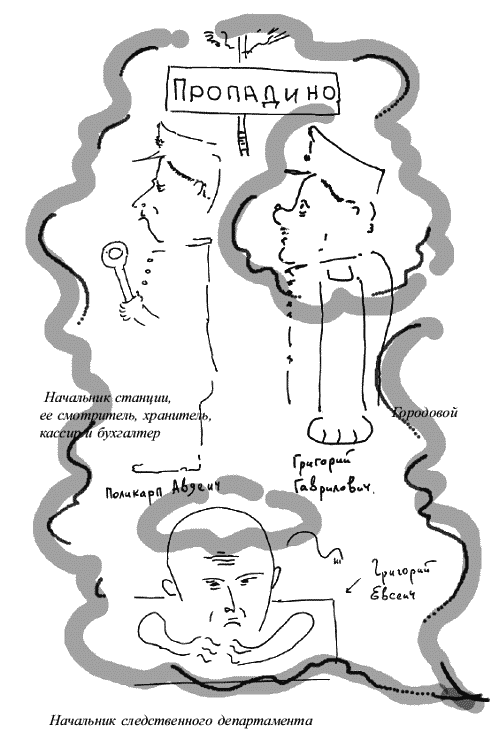

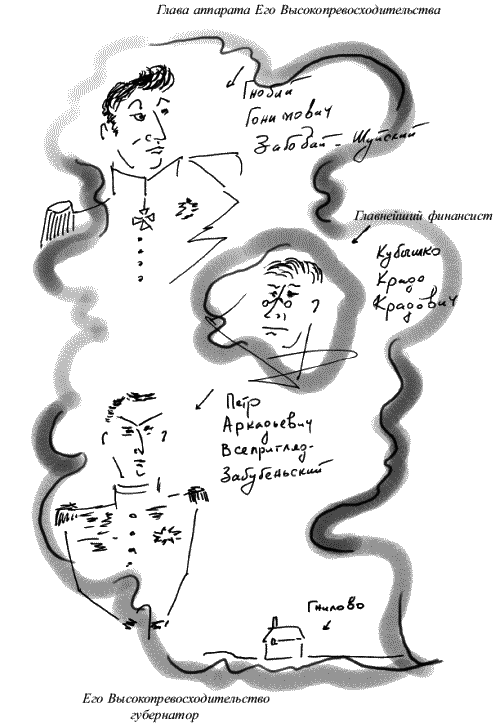

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ЭТОЙ ИСТОРИИ

Разные со мной случались приключения на моем-то веку, и всяческие мне встречались лица. Многие из них мне запомнились тем, что по ним, не межуясь, можно было бы историю родного Отечества совершенно спокойно пронаблюдать, а, лучше сказать, проследить ее, ту историю, от самого ее начала до самого ее конца, не забыв совершенно о прологе и эпилоге. Ибо сказано во множестве писаний разных титанических эпох: зрите в лица и вам откроется не только судьбинушка их, но и физиономия местности, города, или даже какой стороны.

И стоит только поднять вам глаза повнимательней – и сейчас же натолкнетесь вы на какой-нибудь взгляд непорочный в самом том отношении, что не ведает он, что деяния его давно уж имеют свои отметины на его непробудном челе, и по ним можно с дивной легкостью угадать и кто он, и что он, и где он тут отойдет в мир иной вместе со всеми своими нездоровыми родственниками.

– Вставайте скорей, ваша станция!

Проводник толкнул меня в плечо, и я разлепил глаза. Ночью в купе было душно, не уснуть, а потом – холодно, не проснуться. Господи, как же замерзла голова.

– Вставайте же! Стоим одну минуту.

– Минуту?

Я вылетел из вагона совершенно очумелый, поезд сейчас же тронулся, и я остался один.

На перроне стоял туман. Густой, как молоко со сливками. Семь часов утра. Неужели я приехал? Я же должен был приехать в девять. Туман разорвался, и я увидел надпись над беленьким зданием: «Пропадино».

– Пропадино? Но мне же в Грушино надо!

Это была не моя станция. Проводник, дубина, высадил меня не поймешь где!

Из тумана осторожно высунулась голова. На голове помещалась высокая форменная фуражка. Голова какое-то время просто висела в воздухе, потом она спросила:

– Заблудились, милостивый государь?

– Я? – удивился я обращению.

Голова посмотрела куда-то вниз, видимо, надеясь отыскать там свои ноги.

– А ног-то и не видно, – сказала голова, полностью подтвердив мои подозрения. – Не странно ли? Только что были ноги.

– Ну да бог с ними, найдутся когда-нибудь! – продолжила голова, задумчиво пожевав воздух, скривив губы и хмыкнув. – Не так все печально. Печально другое, – слово «другое» голова произнесла нараспев.

– Что? – не удержался я.

– Судите сами. Остановился поезд. Из него вышел человек. Поезд ушел, а человек пять минут разглядывал надпись, состоящую из девяти букв, а когда ему задали вопрос, не заблудился ли он, ответил на него долгим «Я-а-а?».

После этих слов голова с фуражкой выдвинулась из тумана так, что появились грудь и рука.

– А вот и рука с грудью! – сказала голова с фуражкой, оглядев свою руку и особенно тщательно грудь, после чего показалась уже вся фигура. Фигура скорбно уставилась себе на ноги. – Я же говорил, что они никуда не денутся.

«Городской сумасшедший», – подумал я, и по спине пробежал мерзкий холодок.

– Позвольте представиться, – сказала фигура, торжественно выпрямившись, – Поликарп Авдеич Брусвер-Буценок – начальник станции, ее смотритель, хранитель, кассир и бухгалтер.

– Это не Грушино?

Лицо начальника станции сделалось таким, будто он только что ненароком проглотил небольшую жабу и теперь не может сразу сказать, какие же по этому поводу он имеет впечатления и размышления.

– Город наш, – сказал он медленно, словно обессилев, бесцветным, тусклым голосом, – сударь, называется Пропадино. Ударение на последнем слоге.

И тут он заметил небольшую обертку от печенья, лежащую на асфальте. Он медленно нагнулся, поднял ее и поднес к глазам.

– Странно, – проговорил он. – Странно видеть пищу нашего будущего, лежащую просто так, без риска быть съеденной, в нашем прошлом.

– Вы не будете? – спросил он меня и протянул мне обертку.

– Я? (Сумасшедший, настоящий сумасшедший.)

– Вы. Я уже завтракал.

– Не буду.

– Значит, вы не из будущего. А начиналось все хорошо.

– Что начиналось?

– Теперь это уже не так важно. Надо вас зарегистрировать.

– Что надо сделать?

– Зарегистрировать. Документ какой-никакой, позвольте полюбопытствовать, имеете?

– Паспорт подойдет? – спросил я совершенно потерянно.

Взяв в руки мой паспорт, Поликарп Авдеич рассматривал его с живейшим интересом. Он даже понюхал его, крякнув от удовольствия.

– Люблю! – сказал он после того как перелистал каждую страницу. В голосе его прозвучала слеза, чувство прозвучало. – Люблю запах! Настоящий документ должен и пахнуть по-настоящему! И эти водяные знаки! Водяные, водяные!

Волосы мои, надо признаться, опять шевельнулись, а Поликарп Авдеич продолжал:

– Водяные! Знаки! Признаки! Признаки государства! Вот так близко от меня, ничтожного, и все признаки государства! Могучего, необоримого, непоколебимого! Сейчас! Сейчас! – он почти рыдал. – Сейчас я вас зарегистрирую.

Он немедленно вытащил какую-то бумажку, чиркнул в ней что-то, приложил печать, которая оказалась у него в кармане, и, к великому моему удовольствию, вернул мне мой паспорт вместе с бумажкой, орошая все это слезами – просто потоп какой-то. В бумажке было только одно слово: «Зарегистрирован».

– Ну? – спросил он меня, всхлипнув в последний раз, после чего глаза его сейчас же высохли.

– Что? – сказал я.

– Как вам у нас?

– Послушайте, – сказал я осторожненько, – не подскажите ли, когда следующий поезд? Мне надо в Грушино.

– Нет ничего легче, друг мой, – сказал Поликарп Авдеич, беря меня под руку и поворачивая к входу на станцию, – надо всего лишь посмотреть в расписание.

С тем мы и вошли в здание.

– Вот оно! – он ткнул в большой плакат с видимым удовольствием. На нем было написано «Расписание движения поездов». Под этой надписью было совершенно пустое поле. Ничего там не было.

– Это расписание? – осторожно спросил я.

– Оно самое! – отважно ответил Поликарп Авдеич, все еще любуясь пустотой.

– Но в нем же ничего нет. Ни одной строчки. Ни единой!

– А если нет ничего, но очень хочется, следует помолиться. Вон и иконка у нас имеется. В углу.

В углу станции действительно стоял столик со скатертью, над ней висела икона, а под ней горела лампадка.

– Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! – протяжно пропел Поликарп Авдеич, закрыв глаза. Потом он открыл левый глаз и зыркнул им из стороны в сторону.

– Ну как? Не появилось расписание?

– Нет.

– Ну что ты будешь делать! – тут он открыл правый глаз.

В этот момент я заметил, что на станцию зашел милиционер.

Видите ли, до этого момента все вокруг было пустынно – ни одной живой души, серость да туман – живой и липкий, и вот из тумана появился милиционер.

Я не помню, чтоб я когда-либо раньше так радовался появлению отечественной милиции.

– Милиция! – вскричал я в совершенном восторге. – Товарищ милиционер! – после этого я побежал, я просто бросился к нему.

Милиционер был толст, сонлив, и на носу у него росла большая бородавка. Но более всего меня поразили его пуговицы, пуговицы его мундира – крупные, как сливы. Они висели и, казалось, понимали, что висят не просто так, но от усердия.

– Я не товарищ! – сказал он.

– Ну, это все равно! Господин милиционер! – захлебывался я от восторга.

– И не господин. Я – городовой.

– Кто? – я почти не удивился.

– Городовой. Служу этому городу. Городовой. Вой, городо…

– Это очень хорошо! – необычность этого высказывания стража порядка меня почти не взволновала. – Я сошел на вашей станции случайно. И теперь мне надо попасть в Грушино, а тут нет даже расписания движения поездов.

– А документ у вас какой-никакой имеется?

– Конечно! Вот паспорт, вот! Паспорт… вот…

Милиционер, или городовой, если угодно, взял в руки мой паспорт, как некую драгоценность. Он даже взвесил ее на руке, зачем-то мне подмигнув.

Я зачем-то подмигнул ему в ответ и рассмеялся.

А вот этого делать не следовало, городовой тут же стал серьезным и сказал:

– Если нет расписания, значит, так и должно быть. У нас, сударь мой, ничего не происходит просто так и вдруг. Это вам не цирк, милостивый государь, это государственное учреждение. Вот если было бы расписание, а поезда не ходили? А? Что бы тогда? Безобразие, не так ли?

Я не мог с этим не согласиться.

– А так – не ходят поезда, и расписания нет! И, знаете ли, слава тебе господи! А если б поезда запаздывали? Хлопот не оберешься. Объясняй потом, почему они запаздывают, как они запаздывают, по какому такому поводу, и по каждому поезду, заметьте! По каждому поезду и по каждому проводнику можно составить целый список замечаний. Тома замечаний. И они, те тома, множатся, потому что власти надо как-то реагировать. Нельзя же просто так стоять и ничегошеньки не делать. Надо писать, описывать эти замечания и свою реакцию на них. А так – нет расписания – одно замечание. А нет расписания, так и поезда не ходят. Все очень логично. Не так ли, Поликарп Авдеич? – обратился он к начальнику станции.

– Сущая правда, Григорий Гаврилович, сущая правда! – с восторгом отозвался начальник станции.

– Да! – важно и даже несколько торжественно, с легким полупоклоном обратился уже ко мне Поликарп Авдеич. – Разрешите представить вам нашего стража, так сказать, порядка. Григорий Гаврилович Бородавка – весь город с него начинается.

– Город начинается с порядка! – мягко заметил Григорий Гаврилович. – Во всем должен быть порядок. Ну-с! Посмотрим, что у вас тут!

Он начал рассматривать каждую страницу паспорта, причем держал он ее так, чтобы свет падал на страницу под углом.

– Как играет, как играет, а? Вот так бы, казалось, и стоял бы до самого вечера и смотрел, как играет, – говорил он вроде бы мне, самому себе и Поликарпу Авдеичу. – Все водяные знаки на месте, и в то же время на месте все биометрические данные роговицы, коды. И вот эта строчка.

Он дал мне полюбоваться чем-то тем, что, на его взгляд, являлось биометрической строчкой, кодом, а заодно и роговицей.

– Гордость-то охватывает вас, а? – спросил он строго.

– Меня?

– Ну не меня же! Меня-то она, почитай, с самого рождения охватывает, не отпускает. Вас-то она как? Охватывает? А? Вот сейчас? Нет?

– Сейчас?

– Да!

– Сейчас охватывает! – сообразил наконец я – А вот сейчас она это делает особенно сильно. Просто, я бы даже сказал, обуревает. Точно покусывает. Вот в этом месте (я указал на середину груди), а еще вот тут (я указал на средостение).

– То-то! – городовой был строг. Он еще какое-то время, нет-нет, да и смотрел мне на грудь и на живот, будто запоминал, в каком месте человека должна охватывать гордость, а заодно и обуревать, потом он еще немного порылся в моем паспорте и спросил:

– Зарегистрирован?

Вопрос был адресован не мне.

– Само собой! – отозвался Поликарп Авдеич.

– Вот! – городовой-милиционер назидательно поднял вверх палец. – Порядок!

Он постоял еще какое-то время, вроде бы прислушиваясь, не возразит ли ему кто.

– Сейчас я вас зарегистрирую.

– Так… – не понял я, – у меня же уже есть бумажка.

– Не бумажка! – прервал меня он тут же. – Не бумажка, а регистрация! У вас есть регистрация от Поликарпа Авдеича, а теперь будет и от меня.

Господи! Да они тут все сумасшедшие!

Мне немедленно был вручен еще один листок. Можно было не проверять, я и так видел на ней только одно слово, скрепленное печатью. И это слово было мне уже знакомо.

– Так как же Грушино? – спросил я, получив назад свой паспорт и еще одну «регистрацию».

– Грушино, Грушино, Грушино… – городовой и милиционер был задумчив. – Грушино! Кушино, Кукушино, Мушино, Пушино, Грушино. Где это? Что это? Кто это? Как это? Кем это? Каково это? Откуда это? Так ли это? Тогда ли это? Когда это? Словно бы слышал я что-то когда-то! Надо бы по карте посмотреть.

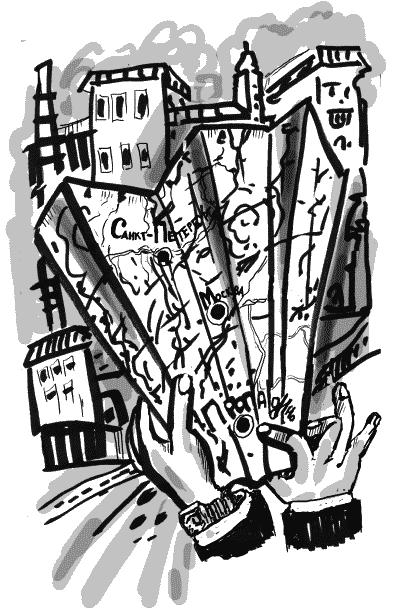

Он извлек из-за пазухи сложенную много раз пополам карту, развернул ее и внимательно в нее уставился. Я тоже сбоку в нее глянул. Там было только три города – Москва, Санкт-Петербург и Пропадино. И больше ничего – только холмы и низменности.

– Поелику… нет такого города, – сказал наконец важно Григорий Гаврилович, сворачивая полотно карты, – и, видно, никогда и не было. Никакой иной причины не прописывается. Воочию…

– Но я же ехал… – начал было я.

– Но не доехал.

С этим невозможно было не согласиться – железная логика.

– А почему? Почему не доехал? – Григорий Гаврилович был строг. – Почему? Ну?

Осталось только развести руками.

– А потому что нельзя никуда доехать. Ехать-то некуда! Едем-то от себя. Бежим, бежим, неразумные. Все бежим и бежим. А куда бежим? Куда-то! – Григорий Гаврилович стал вдруг необычайно мудр, задумчив и лиричен с особенной статью. – Все спешим, спешим, прости господи! Господи! Прости! Меня, меня, прости, Господи! – он осенил себя крестом. Поликарп Авдеич повторил его движение. Ну и я тоже истово перекрестился.

– А ведь хорошо-то на душе стало? – Григорий Гаврилович посмотрел на меня как на родное существо. – Ведь хорошо? Не правда ли?

Я согласился.

– Вы совершенно правы! Правы! Вот так порой невзначай и осенишь себя крестным знамением и чувствуешь себя сразу так легко, точно и не весишь ты ничего вовсе. Точно летишь ты над землей грешной, над землицей, над лесами и поселками, над людскими слабостями и печалями.

Я почему-то совершенно растрогался и даже потянул носом.

– Вы-то, почитай, часто летаете? – поинтересовался Григорий Гаврилович.

– Я-то? – переспросил я на всякий случай.

– Ну да.

– Частенько, – этот ответ был для меня самого совершенно неожиданным.

– Вот и я о том же! – не задержался с ответом Григорий Гаврилович. – Вот и я! О том же! Иногда воспаришь, а порой – словно в нору какую или яму бездонную падаешь, и все-то в тебе течет в тот период медленно, но неизбывно и верно.

Григорий Гаврилович постоял еще некоторое время, глядя куда-то в потолок, а потом перевел свои мечтательный взгляд под ноги, мотанул головой, потянул шумно носом, отчего бородавка на самом кончике, кажется, даже издала какой-то посторонний звук.

– Но что это мы? – воскликнул вдруг Григорий Гаврилович, словно бы очнувшись. – Стоим тут, либеральничаем, полемизируем, позволяем любопытству взять над собой вверх, а человеку не помогаем?

– Действительно, Григорий Гаврилович! – отозвался совсем было стихший до поры Поликарп Авдеич.

– Пора, мой друг, пора! И сердце просит! Просит надеть на себя вериги! Хватит идолом-то изнывать! Пора! Пора действовать!

Я немедленно подтянулся, ощутив очередной прилив сил.

– Сами-то мы действовать не намерены, – доверительно обратился ко мне милиционер-городовой. – Не по чину, поскольку случай, похоже, исключительный, но городское начальство! – тут он возвысил свой голос до торжественности. – Начальство! Оно же!!! Оно же! Оно задумывается почти внезапно! Оно-то умеет выходить и не из таких передряг! Обречено оно на совершенный и полный успех! Да!

Я кивнул головой, потому что, как мне тоже показалось, пришла пора, да и мысль об успехе приободрила меня необычайно.

– Вы-то, чай, не благородного происхождения будете? – осторожненько спросил Григорий Гаврилович до того, как он начал действовать.

– Я-то? – честно говоря, вопрос застал меня врасплох. Я и не помнил, да и не особенно как-то сразу сообразил, о чем тут идет речь.

– Прабабка… – начал я было натужно протяжничать, – прабабка моя – урожденная княжна Преснянская, а вот прадед…

– А Его Высокопревосходительству губернатору нашему Всепригляд-Забубеньскому, Петру Аркадьевичу, родственником не приходитесь?

– Всепригляд?

– Забубеньскому.

Я сначала неуверенно – а черт его знает! – а потом все энергичнее и энергичнее замотал головой:

– Нет. Кажется, нет…

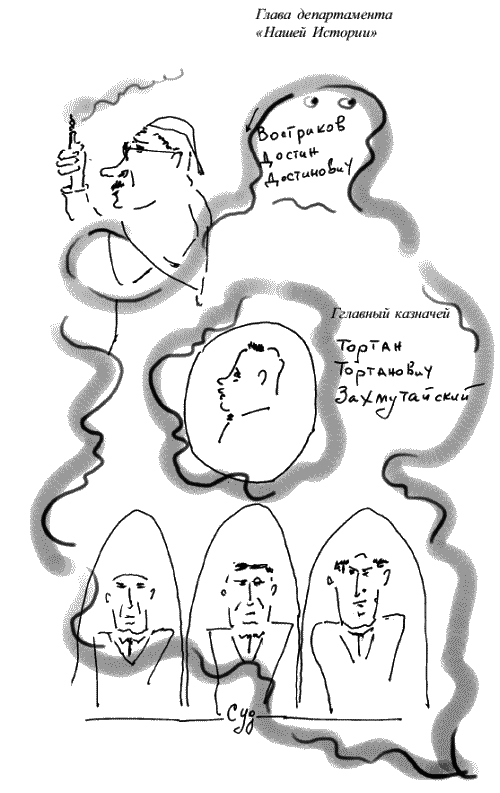

– Так позвольте все-таки уточненьице-то получить. Все еще «кажется» или же уже «нет»? К слову говоря, Поликарп Авдеич не даст мне соврать, однажды я вышел на улицу и просто даже удивился. Движется мне навстречу старушка. Так, ничего себе особенного, старушенция, перемещается, так сказать, уважаемая всеми старость. Достигает меня и со словами «Вот вам печеньице» – неожиданно подает мне сверток. Я было сейчас старушку к стенке – порядок-то знаем – ноги шире, и ну проверять на отсутствие возмущения в народе и терроризма, а потом оказалась она ближайшей трехюродной тетей главного казначея Тортан Тортаныча Захмутайского, и имела она в виду только пачку печенья от доброты сердешной к чаю. А я-то ее уже и распял безо всякого на то поощрения. Конфуз и помрачение рассудка явственно коснулись моего виска – вот тут как раз и коснулись, в этом самом месте! – Григорий Гаврилович указал на свой висок. – Есть отчего меняться воздуху, и как тут не вспомнить о связях! – возвестил он тут же с заметным волнением.

– Но, – продолжил Григорий Гаврилович после незначительной паузы, утихомирившей его волнение, – всякое мрачное и неожиданное помрачение содержит в себе и зерна внезапного просветления, как и вчерашняя смерть содержит в себе надежду на возрождение! Печенье себя не замедлило обнаружить, а там и фамилия дамы открылась мне в документе, выпавшем из сверточка вместе с указанным выше продуктом. Кроме того, на землю высыпались все ее регистрации.

– Неужели же все?

– Абсолютнейшим образом!

– И что же вы? – поддержал я разговор.

– И что же я? Сдвинув ошибочно растянутые вдоль стенки ноги нашей уважаемой старости, я сейчас же при ней подобрал с почвы и съел все печенье, прерывая его икотой по причине отсутствия чая, на что старушка ответила собственной икотой, рискуя устроить диссонанс, но все обошлось. Мы приноровились, достигнув в этих звуках сочетаемости, необходимой гармонии. Какое-то время ее икота все еще опережала мою и звучала не в такт, но я ловко выправил ситуацию, а после прекращения оного действа поблагодарил эту преклонных лет не закатившуюся еще гражданку за такое проявление к себе чувств, после чего она была отпущена восвояси, куда она и отправилась, приволакивая ногу.

– Кстати о ноге! – Григорий Гаврилович никак не мог остановить свою речь. – Что говорить о поселянах и поселянках, когда и более значительные фигуры полагают приволакивание ноги своим совершенно частным делом. Я же смотрю на вопрос шире, не побоялся бы этого слова, государственней. Что твоя нога, как не часть общества и его ресурс? Таким образом, приволакивание ноги вводит государство в расход, и как тут не вспомнить мою записку, поданную на Высочайшее имя, о том, что при достижении семидесяти пяти лет, когда человек еще в самой поре, надо бы отказывать ему в медицинском содержании, дабы к ногам своим и к остальным элементам тела он относился со всей серьезностью, не полагаясь на кого-то или же на что-либо там еще.

– Поликарп Авдеич! – обратился он с ходу к начальнику станции. – Вы, смею предположить, останетесь на вверенном вам посту, в то время как мы с этим гражданином отправимся в путь.

– Само собой, Григорий Гаврилович! – поторопился с ответом Поликарп Авдеич. – И в мыслях своих не держал покинуть вверенные мне пределы, променяв сладкую, но трудную свою обязанность на прогулку. Зоилы и свистуны…

– Полноте, Поликарп Авдеич, – прервал его городовой, – не в Законодательном собрании, чай, знаем, знаем, что в вас творится и почему. Одно дело делаем. Несем, я бы даже сказал, свои сердца. Засим желаем здравствовать!

С тем мы и вышли с господином городовым наружу.

Сразу за дверью мы попали в туман. Он уже начал потихонечку истлевать, так что дорогу уже можно было различить.

Вокруг была почти осень. Листва кое-где еще только собиралась пожелтеть, кое-где уже ронялась, и только в некоторых местах еще ощущалась неразумная буйность зелени. Что же касается моего сопровожатого, то он шел по дороге гулко и почтительно, но твердо держал меня за локоток. Не могу сказать, какие меня при этом обуревали чувства. Точнее, не могу их правильно сформулировать. Вдруг внутри меня послышался собачий лай, а потом и мой собственный голос, говорящий: «Так его, так! И правильно! Совсем распустились! Туда его, туда!» – и вот еще что удивительно: чем сильнее сжимал мой локоть Григорий Гаврилович, тем я все явственней и явственней ощущал гордость за нашу страну, за ее размеры, просторы, богатство и широту – широту души, разумеется, да будет позволено так выразиться.

И при этом мне хотелось строгости. Строгости не в виде строгости, но строгости спасительной, то есть в виде заботы. Я даже на какое-то время обрадовался тому обстоятельству, что судьба высадила меня на этой богом забытой станции, не позволив сразу же попасть в Грушино. Иначе как бы я испытал все эти чувства относительно Отечества?

На дороге было пусто, как в пересохшем русле эфиопской реки, – никого, ни единой души.

– Что же так в городе-то никого-то и нет? – спросил я у Григория Гавриловича, не выпускавшего мой локоть ни на секунду.

– А кого вы ожидали видеть? И главное, что вы ожидали, позвольте спросить? – немедленно отозвался тот. – Праздность? Толпы? Никчемность? Лукулловы пиры? Страдания? Ливень мероприятий? Человек не знает, кто он, до двадцати пяти лет, а потом – до пятидесяти – он не знает, что он. Какие такие действа почитались бы за подлинное сердценесение? Какие такие упования переходили бы в уверенность, а уверенности те множились бы, покоясь на упованиях?

Признаться, я был ошеломлен этой речью, самим ее построением и…

– Но дети… – сумел я из себя выдавить – дети…

– Дети на улицах кажутся вам благом? Дети, родители, юноши и их сверстницы, тети и дяди – у нас все на своих местах, перемещение с которых отмечается регистрацией.

– Но дети… – сумел я из себя выдавить – дети…

– Каждое перемещение?

– Каждое. Иначе как доказать самому себе, что ты был, а не просто существовал где-то между прошлым и будущим? Регистрация есть свидетельство жизни. Все регистрации следует хранить и держать при себе три года.

– Три года?

– Никак не меньше. Три. И никак иначе.

Между тем мы шли по совершенно пустой улице, и наши шаги были слышны. Это был единственный звук, оскорбляющий здешнее безмолвие, ветер был почти не слышен, в воздухе ощущался запах лаванды, колбасы полукопченой, ружейной смазки и уксуса. При чем здесь колбаса и уксус, не знаю, но тем не менее.

– Люди же страдают, – продолжал Григорий Гаврилович, перебивая мои размышления об уксусе. – Они страдают от потери направления. Они мечутся, не спят ночами от дум, от невзгод, от предчувствия завтрашнего дня. Но покажи им это самое направление, укажи на способы и пути, возглавь, наконец, приведи, усади, накорми, напои, позаботься о будущем. – Григорий Гаврилович был, несомненно, горяч, очень горяч.

– Они хотят свободы, – все продолжал он и продолжал, – а сами-то мечтают о том, чтоб кто-то за них думал, юдолил, страдал. Им же нужна не свобода, нет, не свобода как таковая, но нужны ее плоды.

Мы подошли к площади. В самой ее середине была огромная яма, заполненная водой, и в этой луже лежала громадная свинья, а вокруг нее носились ветры. Ветра испускались ею.

– Вот! – продолжал Григорий Гаврилович. – Извольте! Яма, грязь, лужа, смрад! Что нам стоит ее закопать, уничтожить? Ничего нам не стоит. Но не будет ли это началом уничтожения нашего самобытства? Нашей культуры! Традиций! Памятников! Можно зарыть, можно! Со всем тебе прилежанием! Но чем тогда наш городок будет отличаться от других городов? В чем будет заключена его изюминка, его особенность? И как быть с высоким чувством гражданственности? Как с ним быть? Как нам быть с этим существительным женского рода, неодушевленным, но находящим отклик в душах живых? Уничтожь приметы старины, заметы сердца, и за что же зацепится взор живущего и умирающего? На что мы укажем поколениям? С чем мы себя идентифицируем, наконец?

Что приходит сразу на ум, заговори мы об Отчизне? И что придет нам на ум, если все эти приметы будут уничтожены? И как быть, наконец, с этим невредным источником народного благосостояния, коей, например, является все та же свинья?