Страница:

Правда, оставалась еще задолженность по математике – ее предстояло ликвидировать в течение семестра. Подумав немного, Рачихин попросился на первый курс – будучи уже зачисленным в университет, он мог начинать учиться сначала. И начал – вместе с сыновьями и дочерьми знаменитостей, составлявших значительную часть его группы: здесь были отпрыски маршала Еременко, партийного вождя Мазурова и многих других чинов и знаменитостей – элиты советского общества.

Все они были много моложе Рачихина, которому уже исполнилось 26, все они пришли прямо со школьной скамьи, и поначалу Володьке казалось, что он все еще в Артеке и окружают его школьники; только странно было, что не они у него, а он у них должен просить время от времени помощи – сказывались годы, проведенные без учебников и, чего скрывать, вообще почти без книг, до того ли было…

Соседка Рачихина по парте оказалась дочкой генерал-полковника, бывшего заместителя Штеменко по Генеральному штабу. С 61-го года он, выйдя на пенсию, преподавал в Академии Генштаба курс оперативного искусства. Дочь его звали Ритой. И на втором курсе она стала женой Рачихина. А до этого были скандалы с ее родителями, уход из дома, неудачный аборт, закончившийся тяжелым воспалительным процессом – когда Володька, устроившись в магазине чернорабочим, тратил получку на цветы, заполнившие всю палату, где лежала Рита.

Свадьбу справляли в Загорянской, на даче. В свадебном генерале нужды не было – хватало действительных представителей советского генералитета, пришли генерал армии Батов и маршал Малиновский… Еще запомнил Володька в числе гостей Марка Бернеса, шахматиста Бронштейна – все они были, вроде бы, друзьями отца Риты.

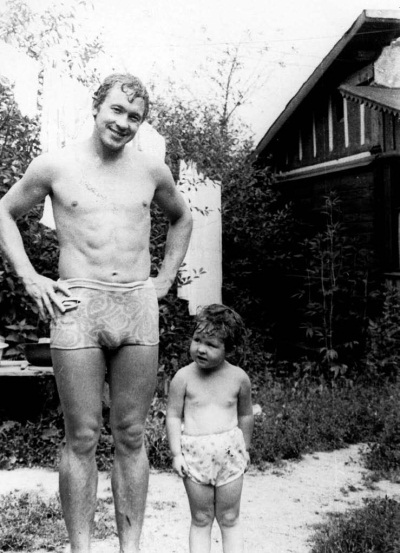

Владимир и Рита Рачихины. Москва, 1967 г.

Владимир и Рита Рачихины. Москва, 1967 г.

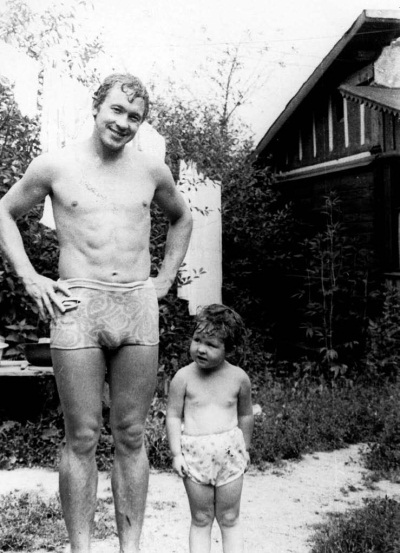

С дочкой Ариной

С дочкой Ариной

А через год, в 67-м, родилась Аринушка. В ЗАГСе долго удивлялись – откуда, мол, выкопали такое имя, регистрировать не хотели, предлагая заменить на „Ирину”.

Работа была тяжелая – физическая и монотонная, а потому особого следа в памяти не оставила, составив из трехмесячной череды рабочих смен и скверной водки местного производства нечеткую, туманную расплывающуюся полосу отдельных эпизодов.

Запомнилась, к примеру, эпидемия холеры. Почему-то считалось, что уберечь от нее вернее всяких лекарств сможет парная. Поэтому стремились в баню при любой малейшей возможности. И опять пили водку, запивая ее местным же пивом. А месяц спустя, при чистке чанов на пивном заводе, обнаружили в одном из них скелет, который, как заключила авторитетная комиссия, составленная из работников милиции и представителей районной здравоохранительной системы, принадлежал рабочему пивоваренного цеха, пропавшему без вести некоторое время назад.

Еще запомнился недолгий, но чреватый опасностью для жизни, флирт с девчонкой, работавшей в расположившейся неподалеку от общежития аптеке: ее друг открыто угрожал оторвать Володьке, а заодно и бывшей своей невесте, головы, после чего пришлось Рачихину укладывать в кровать здоровенный топор-колун. Так и отходил ко сну – одной рукой обнимая Верушку, а другой нащупывая холодящий ладонь кованный металл своего защитного оружия.

Казалось, ничто не могло мешать их благополучию – кооперативная квартира на Ждановской, купленная на якутские заработки, создавала ощущение уюта и прочного достатка. Образовался круг постоянных гостей, собиравшихся у Рачихиных дома. Многих из них можно было даже называть близкими друзьями, поскольку темы, обсуждаемые ими во время и после застолий, нередко были весьма рискованными, такими, которые с чужим тебе человеком вряд ли стоит поднимать. Каждый из них был хорошо, можно даже сказать, прочно устроен в жизни, а попадались среди них и актеры, и художники, и ученые – вроде тех, к кому стал причислять себя и Рачихин, закончивший университет и направленный работать (не без помощи тех же друзей) во ВНИИПО.

Институт был занят разрешением нескончаемых проблем управления социалистической экономикой. Темой же Рачихинского диплома было управление научными исследованиями в США, и Владимиру Венедиктовичу, как величали на службе новоиспеченного ученого секретаря его коллеги, была вполне очевидна непреодолимая пропасть, разделяющая теоретические изыскания академика Глушкова, руководящего этими исследованиями, с возможностью внедрения результатов этих исследований в социалистическую практику.

В общем-то, нельзя сказать, что Рачихин стал прозревать лишь сейчас, став ученым секретарем в группе академика Никифорова. Со второго курса университета приняли его инструктором физкультуры в Госкомитет по науке и технике, и четыре года работы там не прошли для него даром – помимо солидного приработка к студенческим стипендиям, оброс он надежными знакомствами, уровень которых позволял ему надеяться на благополучное устройство в жизни, мало зависимое от могущественного отца Риты и его окружения.

Но, кроме этого, получил он доступ к источникам информации, обычно простому народу не оглашаемой, – из частных бесед с сотрудниками Комитета, из случайно услышанных обрывков чужих разговоров нетрудно было заключить, что огромную армию чиновников, поставленных руководить научными исследованиями в масштабе страны, в первую очередь, интересует собственный престиж, непререкаемость собственных суждений (разумеется, не выходящих своей смелостью за рамки партийной директивы), возможность еще в какой-то раз выехать в зарубежную командировку, предпочтительно – не в Монголию или Польшу, но в Женеву или Париж, и только потом – интересы отечественной науки. Хотя, именно этими интересами и прикрывалась любая корысть.

Все это отлично понимали, но лицемерие, ставшее нормой в официальных отношениях друг с другом, а тем более с начальством, которое ничего другого и не ожидало от своих сотрудников… с подчиненными оганизациями, стремившимися сохранить любою ценой добрые отношения с опекающим их Комитетом – все это не только не мешало, но делало удобными и стабильными связи, наладившиеся между всеми участниками десятилетиями устоявшейся системы.

Поначалу он, действительно, пытался применить полученные учебой и опытом предыдущей работы знания, взявшись разработать для МАИ систему научного управления институтом: он часами корпел над схемами взаимоотношений отдельных служб института, приглашал с лекциями для его сотрудников академиков Канторовича, Аганбегяна, Глушкова, Артоболевского.

Академики соглашались довольно охотно – не от избытка времени и не от особых симпатий именно к этому институту, но потому, что, как ни странно, были зависимы от Рачихина: используя деловые и приятельские связи в Госкомитете по науке и в других весомых организациях, он умел добыть импортную обстановку и оборудование для кабинетов и приемных, без которых престиж руководимых академиками учреждений безусловно страдал. Эти же данные Рачихина послужили, в частности, поводом к его близкому знакомству с председателем Интеркосмоса академиком Петровым – что, в свою очередь, еще в большей степени расширило его собственные возможности и связи.

Вместе с тем, не оставлял Рачихин и поездки со студенческими отрядами. Теперь эти поездки уже вовсе не были связаны с физической работой. Руководство отрядами предполагало персональную ответственность – за все, что происходило или могло произойти с участниками отряда, за результаты их работы, за правильную, в понимании начальства, организацию их досуга. Но зато и денег они приносили больше, позволяя одновременно отвлечься на месяц-другой от хозяйственной деятельности, которая Рачихину начинала уже приедаться. И от семьи, в чем Володька сам себе боялся поначалу признаться. Но было это правдою – для него самого внезапной и огорошивающей.

Он безумно любил Аринушку и помнил о ней каждый из 30 дней сибирской отлучки. Ему казалось, что он так же крепко любит Риту, но чувство к ней вдруг перестало мешать ему в знакомствах с другими женщинами. Связи эти оказывались всегда мимолетными и завершались для обеих сторон безболезненно – до тех пор, пока в госкомитетском доме отдыха „Спутник” не свела его судьба с Женей, шестнадцатилетней поварихой, поставленной на выпекание сдобных булочек к столу чиновных гостей кафетерия.

Рачихину шел тогда тридцатый год, разница в возрасте казалась огромной, и знакомство их ограничилось игрой в пинг-понг и прослушиванием пластинок в поселке Ивантеевке, в доме, где жила она со своей сестрой. Записи были западными, самыми новыми, тогда-то Володька впервые услышал диск рок-оперы „Иисус Христос – Суперстар”, что, в сочетании с его влюбленностью в Женю, придало этому вечеру щемящую сердце окраску чего-то несбывшегося, несостоявшегося в его, Володькиной, жизни.

Володька набрал загородный номер. Трубку сняли почти сразу. И так же сразу он узнал Женин голос. Спустя пару часов они уже сидели за столиком в кафе, где условились встретиться, и, стараясь делать это незаметно, разглядывали друг друга. Жене исполнилось восемнадцать, но, казалось, она совсем не повзрослела – такая же девчонка, те же рассыпавшиеся по плечам рыжеватые волосы, не знающие еще заботливой руки приличного парикмахера и беспощадных, лишающих жизни, химических смесей. Казалось, и плащишко на ней был тот же самый, отечественного производства из прочной темно-синей материи, топорщившейся на сгибах ее худых рук.

Коротко подстриженные ногти, колечко из белого металла с дешевым камешком, скорее даже – стекляшкой. Рачихин же, успевший после дороги принять душ и переодеться – в костюме-тройке, в велюровой шляпе и пальто, пошитом в комитетском ателье из дорогого, матово-переливающегося мелкими зубчиками, ратина – чувствовал себя не просто старше ее на много-много лет, но как бы пришедшим из другой жизни, даже из другого пространственного измерения. Собственно, так оно и было.

В эту ночь Женя осталась в квартире Рачихиных. На другой день она наскоро оформила себе десятидневный отпуск и, под причитания матери, убитой тем, что дочка ее связалась с женатым, да к тому же много старше ее по возрасту мужчиной, вернулась в город.

Потом была неделя в Сочи, в частном домике, который им удалось снять чудом, в самый разгар курортного сезона, прямо на берегу моря. И опять Володьке казалось, что есть только настоящее, что о будущем можно не задумываться. Да и каким оно могло быть, их будущее – встречи украдкой, упреки матери, неприятности на работе – у нее, и, особенно, у самого Рачихина…

Вернувшись спустя неделю, они решили заночевать у Рачихина, чтобы утром первой же электричкой Женя смогла уехать к себе. Повернув ключ в замке, Володька потянул на себя дверь – она приоткрылась лишь настолько, насколько позволяла внутренняя цепочка. Рита была уже дома. Она сбросила цепочку и вопросительно посмотрела на Рачихина, ожидая, что услышит какое-то объяснение, позволившее бы считать, что ничего между ними не произошло, что разминулись они по какому-то недоразумению, заслуживающему разве что шутливого разбирательства и таких же шутливых взаимных упреков, и что жизнь продолжается – устоявшаяся, стабильная, рассчитанная на долгие-долгие годы. Рачихин, поначалу немало растерявшийся, не придумал ничего иного, как, приняв обиженный вид, – не следовало ехать в Судак, не дождавшись его, – почти не здороваясь, пройти к себе в комнату.

Рита, зажав щеки ладонями ставших вдруг непослушными рук, прошла в спальню. Убедившись, что дверь ее плотно закрыта, Рачихин вернулся на лестничную площадку: там из открытых дверей лифта испуганно выглядывала Женина мордашка. По ее загоревшим за минувшую неделю щекам скатывались слезы, смешиваясь с подтеками дешевой синеватой туши. Володька провел ее в свою комнату, уложил, не раздевая, на диван. К 6 часам утра, когда пора было отвести Женю к первому поезду метро, открылась дверь спальни – на пороге стояла Рита и молча глядела на замерших у выхода Рачихина и Женю.

Женя-«Ершик»: теперь она у Володьки главная

Женя-«Ершик»: теперь она у Володьки главная

Шел октябрь 73-го года. Рачихин уехал жить к Жене – на работе, а он к тому времени перешел в аппарат Комитета по науке и технике в отдел систем управления, с жильем обещали помочь, но не сразу. Рита постаралась с головой уйти в кандидатскую диссертацию, она работала над темой, связанной с системой образования в США.

Время от времени Рачихин виделся с дочкой. Аринушка, уцепившись за его руку, шла рядом по протоптанной в еще неубранном снегу, выпавшем на московские бульвары, тропке и декламировала по памяти строчки, которым когда-то научил ее отец: „Хороша была Танюша, краше не было в селе…”

– Папка, – спрашивала она, – а почему он убил Танюшу? Зачем же он ее – кистенем?

Рачихин терялся.

– Ну, может быть, случайно…

– Стихи красивые, а Танюшу жалко, – завершила эту тему Аринушка.

Сменили 5 или 6 квартир – сдавать, не расписанным законным браком, никто не хотел. Потом Рита сама предложила разменять их кооператив: ей досталась отдельная двухкомнатная, Рачихину – девятиметровая комната в общей квартире. И вскоре обнаружилось, что Женя беременна – уже на третьем месяце.

На свадьбу к ним пришли старые друзья, собралось человек 70, может, больше. Все они привыкли знать, что жена Володькина – Рита, все любили ее, все были против их развода. Однако к Жене отнеслись тепло и с пониманием приняли ее, осознав неизбежность и необратимость состоявшегося.

Рачихин снова отстаивал длинные очереди в молочных пунктах, потом несся на службу, потом – по магазинам, где хозяйствовали знакомые или знакомые его знакомых: там можно было из рук в руки, минуя прилавок, получить приличные продукты, необходимые Жене, заметно ослабевшей после родов.

В один из таких визитов, кажется, это было в „Елисеевском”, в подсобном помещении, где Рачихину упаковывали в непрозрачную пластиковую сумку стеклянные банки с паюсной, он столкнулся с бывшим сокурсником по университету Дудиным, бывшим футболистом, а теперь – заместителем директора картины на „Мосфильме”. В тот вечер Рачихин заявился домой за полночь, предупредив, разумеется, по телефону Женю, чтобы не тревожилась.

Несколько часов, что они просидели за столиком ресторана Дома кино, переехавшего недавно на Васильевскую, и потом там же, внизу, в пивном баре, Дудин уговаривал его оставить нынешнюю службу и переходить к ним, на „Мосфильм”. Рачихин согласно кивал головой, подливая себе и приятелю из запотевшей бутылки „Столичной”, но, может быть, и не вспомнил бы никогда об этом разговоре, отнеся его суть к чему-то, хоть и притягательному, но в нынешнем положении Рачихина неосуществимому, – такому, каким когда-то представлялся ему Артек, в который отняли у него путевку. Но спустя несколько дней, Дудин позвонил ему, чтобы сообщить, что имел разговор с начальником производственного отдела „Мосфильма”, и тот готов встретиться с Рачихиным.

На студии Рачихину сразу понравилось: они шли с Дудиным по длинным коридорам административного корпуса, а навстречу им или, обгоняя, проносились погруженные в свои дела десятки сотрудников и визитеров студии, важно дефилировала чиновного вида группа. Все составлявшие ее были в великолепно сидящих на них костюмах-тройках, явно не отечественного пошива и с солидными кожаными портфелями; центр этой группы – мордастый, с покатыми плечами и арбузообразным животом – явно подавлял остальных своею значимостью.

– Гляди, – Дудин острым локтем подтолкнул в бок Рачихина, – кинокомитетчики, коллеги – почти в полном составе…

Еще занятнее показалось Рачихину в съемочных павильонах, особенно в одном из них, где Птушко, незадолго до этих дней, заканчивал работу над „Русланом и Людмилой”.

А потом состоялся разговор с будущим начальством. После недолгих расспросов, удовлетворившись наличием у Рачихина диплома экономического факультета МГУ и его заявлением о тяге к творческой работе, начальство бегло полистало вложенные в тоненькую папку, присланные уже сюда, отдельные странички из личного дела Рачихина и предложило ему должность, аналогичную дудинской – заместитель директора картины. Из чего Рачихин заключил, что вопрос был проработан и решен еще до его прихода – инстанциями, с которыми „Мосфильм” должен сохранять самые добрые отношения. Дудин оказался человеком слова.

Здесь же пришлось сжечь 700 тонн нефти, несчетное число раз настоящие пожарные по команде режиссера шли в огонь, и потом еще и еще – Кончаловский требовал новых и новых дублей. На этих съемках Рачихин сдружился с ним, и Андрон, доверившись, неоднократно засылал его, выделив из числа 8 заместителей директора картины как самого надежного и пробивного, в управления и министерства, от которых зависело получение инвентаря, оборудования и других, порою, совершенно неожиданных вещей, составлявших декорации съемок.

Потом была работа с Олегом Бондаревым, снявшим когда-то „Мачеху”. Режиссером он оказался совершенно беспомощным; фильм, снимаемый по скверно выписанному сценарию недавно умершего Всеволода Кочетова, разваливался на глазах и не без участия всей группы. Но в главной роли была занята Ирина Скобцева, картину следовало спасать. И тогда Бондарева убрали, за фильм взялся Бондарчук. Перетасовали съемочную группу, заменили и название фильма, взяв новое – „Молодость с нами”.

Сын донского казака и еврейки-матери, Бондарчук, у знавших его достаточно близко или долго работавших с ним, вызывал впечатление некоей присущей ему раздвоенности: безапелляционно требовательный и властный, на съемочных площадках становящийся подобным военачальнику, внутренне он остро ощущал недостаточность своего художественного дара, понимая, что ему никогда не суметь достигнуть высот, в которых творил, например, Тарковский.

Не была ни для кого секретом и история получения им звания: Сталин, увидев в его исполнении Шевченко (тогда Бондарчук еще учился в классе Герасимова, и фильм Савченко был одной из самых первых его работ), произнес „Хорошо играет… Кто этот народный артист?” И на другой же день в центральных газетах был опубликован Указ Президиума Верховного Совета, закрепляющий законодательным порядком пожелание великого вождя.

Большая часть фильма, который досталось спасать Бондарчуку, должна была сниматься в помещениях научно-исследовательского учреждения – так требовал сценарий. Рачихин, пользуясь старыми связями, быстро договорился с Комитетом по науке, оттуда последовало несколько звонков, и вскоре, в одном из подведомственных Комитету учреждений, на несколько месяцев прекратилась всякая деятельность – кроме той, которая была непосредственно направлена на обеспечение производимых в нем съемок фильма.

Бондарчук оценил возможности Рачихина и на банкете, завершившем приемку фильма госкомиссией, подошел к его столику, положил руку на плечо и сказал – достаточно громко, чтобы слышали все сидящие здесь: „Будем работать вместе!” Не знал тогда ни именитый режиссер, ни сам Рачихин, что следующая их совместная работа, до которой должны будут пройти годы, окажется для Рачихина завершающей его путь в советском кинематографе.

А пока Володька, получивший новую для себя должность, ставившую его в один ряд с действительно творческими работниками, – он теперь назывался ассистентом режиссера – продолжал трудиться в разных съемочных группах „Мосфильма” с Гайдаем, Климовым, Кольцовым… На съемках „Прощания с Матерой” – в зарубежном прокате эта картина стала называться „Фароувел” – он сблизился дружески с Климовым. Элем же и предложил ему сняться в небольшой роли пожегщика – так называлась профессия уничтожителей огнем, то есть „пожиганием”, того, что еще оставалось от старых русских деревень.

Рачихин доставал для этих съемок корабли на воздушной подушке – настоящие, выделяемые по нарядам министерства, ведавшего речным хозяйством, пригонял грузовики, тракторы… Вся техника доставлялась в Сибирь – под Красноярск или в Подмосковье, где шли основные съемки. А когда, по сюжету картины, реки – отведенным руслом – затапливали сожженные села, когда с грохотом хлынувшие первые волны устремились в низину и обрушились на обуглившиеся остовы домин, заглушая стрекот установленных на холме камер, Володька, стоявший неподалеку от Климова, отчетливо видел, как тот тер тыльной стороной ладони ставшие влажными глаза, отворачиваясь от группы окружавших его ассистентов…

В этот вечер много пили. Климов, утративший официальную сухость, отгораживающую его обычно от членов съемочной группы, спрашивал Володьку: „Знаешь ли ты, что тебе довелось работать с гением?” на что, не менее пьяный, Рачихин возражал: „Это я – гений!”

Наутро Лева Дуров, ставший невольным рефери в этом споре, только качал головой: „Ну, вы вчера давали…”

Климов в те дни пил чаще, чем обычно – третий год на полках кинокомитетских складов пылилась его „Агония”, другие работы были редки, от каких-то отказывался сам.

Распутин, по книге которого снимался фильм, с трудом согласился на экранизацию. Лариса успела снять только одну сцену – со священным деревом. Рано утром все они ехали в мосфильмовской „Волге”, направляясь на съемки. За рулем сидел бывший лейтенант ГАИ, оставивший свою службу в милиции ради возможности быть ближе к покорившему его искусству кино. Шедший по встречной полосе огромный КРАЗ не сумел войти в изгиб шоссе.

Вызванные аварийные команды несколько часов резали автогеном то, что осталось от „Волги”, вызволяя из ее сплющенного кузова останки пассажиров – Шепитько, Чухнова, Фоменко, заместителя директора картины, с которым Рачихин был знаком шапочно и фамилии его никогда не помнил, и самого шофера…

Все они были много моложе Рачихина, которому уже исполнилось 26, все они пришли прямо со школьной скамьи, и поначалу Володьке казалось, что он все еще в Артеке и окружают его школьники; только странно было, что не они у него, а он у них должен просить время от времени помощи – сказывались годы, проведенные без учебников и, чего скрывать, вообще почти без книг, до того ли было…

Соседка Рачихина по парте оказалась дочкой генерал-полковника, бывшего заместителя Штеменко по Генеральному штабу. С 61-го года он, выйдя на пенсию, преподавал в Академии Генштаба курс оперативного искусства. Дочь его звали Ритой. И на втором курсе она стала женой Рачихина. А до этого были скандалы с ее родителями, уход из дома, неудачный аборт, закончившийся тяжелым воспалительным процессом – когда Володька, устроившись в магазине чернорабочим, тратил получку на цветы, заполнившие всю палату, где лежала Рита.

Свадьбу справляли в Загорянской, на даче. В свадебном генерале нужды не было – хватало действительных представителей советского генералитета, пришли генерал армии Батов и маршал Малиновский… Еще запомнил Володька в числе гостей Марка Бернеса, шахматиста Бронштейна – все они были, вроде бы, друзьями отца Риты.

А через год, в 67-м, родилась Аринушка. В ЗАГСе долго удивлялись – откуда, мол, выкопали такое имя, регистрировать не хотели, предлагая заменить на „Ирину”.

* * *

С деньгами стало совсем туго. Помощь, оказать которую были всегда готовы Ритины родители, стесняла. Студенческих стипендий и случайных приработков едва хватало и до рождения Аринушки. Поэтому так кстати оказались летние поездки со студенческими строительными отрядами. Строили в Якутии водный канал, нужны были тысячи и тысячи рабочих рук, которых было не набрать ни в самой Якутии, ни среди завербованных. Володьку послали с 5-го курса, назначив неосвобожденным парторгом отряда численностью в 300 человек.Работа была тяжелая – физическая и монотонная, а потому особого следа в памяти не оставила, составив из трехмесячной череды рабочих смен и скверной водки местного производства нечеткую, туманную расплывающуюся полосу отдельных эпизодов.

Запомнилась, к примеру, эпидемия холеры. Почему-то считалось, что уберечь от нее вернее всяких лекарств сможет парная. Поэтому стремились в баню при любой малейшей возможности. И опять пили водку, запивая ее местным же пивом. А месяц спустя, при чистке чанов на пивном заводе, обнаружили в одном из них скелет, который, как заключила авторитетная комиссия, составленная из работников милиции и представителей районной здравоохранительной системы, принадлежал рабочему пивоваренного цеха, пропавшему без вести некоторое время назад.

Еще запомнился недолгий, но чреватый опасностью для жизни, флирт с девчонкой, работавшей в расположившейся неподалеку от общежития аптеке: ее друг открыто угрожал оторвать Володьке, а заодно и бывшей своей невесте, головы, после чего пришлось Рачихину укладывать в кровать здоровенный топор-колун. Так и отходил ко сну – одной рукой обнимая Верушку, а другой нащупывая холодящий ладонь кованный металл своего защитного оружия.

* * *

Наверное, от этой связи следовало отсчитывать первые трещины, возникшие по возвращении Володьки, в семейной жизни Рачихиных.Казалось, ничто не могло мешать их благополучию – кооперативная квартира на Ждановской, купленная на якутские заработки, создавала ощущение уюта и прочного достатка. Образовался круг постоянных гостей, собиравшихся у Рачихиных дома. Многих из них можно было даже называть близкими друзьями, поскольку темы, обсуждаемые ими во время и после застолий, нередко были весьма рискованными, такими, которые с чужим тебе человеком вряд ли стоит поднимать. Каждый из них был хорошо, можно даже сказать, прочно устроен в жизни, а попадались среди них и актеры, и художники, и ученые – вроде тех, к кому стал причислять себя и Рачихин, закончивший университет и направленный работать (не без помощи тех же друзей) во ВНИИПО.

Институт был занят разрешением нескончаемых проблем управления социалистической экономикой. Темой же Рачихинского диплома было управление научными исследованиями в США, и Владимиру Венедиктовичу, как величали на службе новоиспеченного ученого секретаря его коллеги, была вполне очевидна непреодолимая пропасть, разделяющая теоретические изыскания академика Глушкова, руководящего этими исследованиями, с возможностью внедрения результатов этих исследований в социалистическую практику.

В общем-то, нельзя сказать, что Рачихин стал прозревать лишь сейчас, став ученым секретарем в группе академика Никифорова. Со второго курса университета приняли его инструктором физкультуры в Госкомитет по науке и технике, и четыре года работы там не прошли для него даром – помимо солидного приработка к студенческим стипендиям, оброс он надежными знакомствами, уровень которых позволял ему надеяться на благополучное устройство в жизни, мало зависимое от могущественного отца Риты и его окружения.

Но, кроме этого, получил он доступ к источникам информации, обычно простому народу не оглашаемой, – из частных бесед с сотрудниками Комитета, из случайно услышанных обрывков чужих разговоров нетрудно было заключить, что огромную армию чиновников, поставленных руководить научными исследованиями в масштабе страны, в первую очередь, интересует собственный престиж, непререкаемость собственных суждений (разумеется, не выходящих своей смелостью за рамки партийной директивы), возможность еще в какой-то раз выехать в зарубежную командировку, предпочтительно – не в Монголию или Польшу, но в Женеву или Париж, и только потом – интересы отечественной науки. Хотя, именно этими интересами и прикрывалась любая корысть.

Все это отлично понимали, но лицемерие, ставшее нормой в официальных отношениях друг с другом, а тем более с начальством, которое ничего другого и не ожидало от своих сотрудников… с подчиненными оганизациями, стремившимися сохранить любою ценой добрые отношения с опекающим их Комитетом – все это не только не мешало, но делало удобными и стабильными связи, наладившиеся между всеми участниками десятилетиями устоявшейся системы.

* * *

Рачихин принял правила этой игры, соблюдал их неукоснительно, и потому карьера его развивалась, если не стремительно, то вполне стабильно и благополучно. Когда комитетские приятели предложили Рачихину новую работу – должность проректора по хозяйственной части Московского авиационного института – отказываться он не стал, а напротив, с готовностью ухватился за возможность расстаться с вроде бы научной карьерой и заняться, как ему тогда казалось, живой и активной деятельностью.Поначалу он, действительно, пытался применить полученные учебой и опытом предыдущей работы знания, взявшись разработать для МАИ систему научного управления институтом: он часами корпел над схемами взаимоотношений отдельных служб института, приглашал с лекциями для его сотрудников академиков Канторовича, Аганбегяна, Глушкова, Артоболевского.

Академики соглашались довольно охотно – не от избытка времени и не от особых симпатий именно к этому институту, но потому, что, как ни странно, были зависимы от Рачихина: используя деловые и приятельские связи в Госкомитете по науке и в других весомых организациях, он умел добыть импортную обстановку и оборудование для кабинетов и приемных, без которых престиж руководимых академиками учреждений безусловно страдал. Эти же данные Рачихина послужили, в частности, поводом к его близкому знакомству с председателем Интеркосмоса академиком Петровым – что, в свою очередь, еще в большей степени расширило его собственные возможности и связи.

Вместе с тем, не оставлял Рачихин и поездки со студенческими отрядами. Теперь эти поездки уже вовсе не были связаны с физической работой. Руководство отрядами предполагало персональную ответственность – за все, что происходило или могло произойти с участниками отряда, за результаты их работы, за правильную, в понимании начальства, организацию их досуга. Но зато и денег они приносили больше, позволяя одновременно отвлечься на месяц-другой от хозяйственной деятельности, которая Рачихину начинала уже приедаться. И от семьи, в чем Володька сам себе боялся поначалу признаться. Но было это правдою – для него самого внезапной и огорошивающей.

Он безумно любил Аринушку и помнил о ней каждый из 30 дней сибирской отлучки. Ему казалось, что он так же крепко любит Риту, но чувство к ней вдруг перестало мешать ему в знакомствах с другими женщинами. Связи эти оказывались всегда мимолетными и завершались для обеих сторон безболезненно – до тех пор, пока в госкомитетском доме отдыха „Спутник” не свела его судьба с Женей, шестнадцатилетней поварихой, поставленной на выпекание сдобных булочек к столу чиновных гостей кафетерия.

Рачихину шел тогда тридцатый год, разница в возрасте казалась огромной, и знакомство их ограничилось игрой в пинг-понг и прослушиванием пластинок в поселке Ивантеевке, в доме, где жила она со своей сестрой. Записи были западными, самыми новыми, тогда-то Володька впервые услышал диск рок-оперы „Иисус Христос – Суперстар”, что, в сочетании с его влюбленностью в Женю, придало этому вечеру щемящую сердце окраску чего-то несбывшегося, несостоявшегося в его, Володькиной, жизни.

* * *

Прошло два года. Вернувшись однажды из очередной поездки в Сибирь, Рачихин нашел дома записку от Риты: „Жду тебя в Судаке, приезжай отдыхать”. Раздумывая, стоит ли ему ехать в Крым или дожидаться приезда жены здесь, он механически листал страницы записной книжки – в любом случае, коротать время в одиночестве не хотелось, друзья о его приезде еще не знали, телефон молчал. Одним из первых попался номер Жени – записанный карандашом, он был почти неразличим на пожелтевших, затершихся листках блокнота, хранящегося в ящике письменного стола с тех пор, как нужные повседневно телефоны были переписаны в новую, поблескивающую импортным лаком книжонку.Володька набрал загородный номер. Трубку сняли почти сразу. И так же сразу он узнал Женин голос. Спустя пару часов они уже сидели за столиком в кафе, где условились встретиться, и, стараясь делать это незаметно, разглядывали друг друга. Жене исполнилось восемнадцать, но, казалось, она совсем не повзрослела – такая же девчонка, те же рассыпавшиеся по плечам рыжеватые волосы, не знающие еще заботливой руки приличного парикмахера и беспощадных, лишающих жизни, химических смесей. Казалось, и плащишко на ней был тот же самый, отечественного производства из прочной темно-синей материи, топорщившейся на сгибах ее худых рук.

Коротко подстриженные ногти, колечко из белого металла с дешевым камешком, скорее даже – стекляшкой. Рачихин же, успевший после дороги принять душ и переодеться – в костюме-тройке, в велюровой шляпе и пальто, пошитом в комитетском ателье из дорогого, матово-переливающегося мелкими зубчиками, ратина – чувствовал себя не просто старше ее на много-много лет, но как бы пришедшим из другой жизни, даже из другого пространственного измерения. Собственно, так оно и было.

В эту ночь Женя осталась в квартире Рачихиных. На другой день она наскоро оформила себе десятидневный отпуск и, под причитания матери, убитой тем, что дочка ее связалась с женатым, да к тому же много старше ее по возрасту мужчиной, вернулась в город.

Потом была неделя в Сочи, в частном домике, который им удалось снять чудом, в самый разгар курортного сезона, прямо на берегу моря. И опять Володьке казалось, что есть только настоящее, что о будущем можно не задумываться. Да и каким оно могло быть, их будущее – встречи украдкой, упреки матери, неприятности на работе – у нее, и, особенно, у самого Рачихина…

Вернувшись спустя неделю, они решили заночевать у Рачихина, чтобы утром первой же электричкой Женя смогла уехать к себе. Повернув ключ в замке, Володька потянул на себя дверь – она приоткрылась лишь настолько, насколько позволяла внутренняя цепочка. Рита была уже дома. Она сбросила цепочку и вопросительно посмотрела на Рачихина, ожидая, что услышит какое-то объяснение, позволившее бы считать, что ничего между ними не произошло, что разминулись они по какому-то недоразумению, заслуживающему разве что шутливого разбирательства и таких же шутливых взаимных упреков, и что жизнь продолжается – устоявшаяся, стабильная, рассчитанная на долгие-долгие годы. Рачихин, поначалу немало растерявшийся, не придумал ничего иного, как, приняв обиженный вид, – не следовало ехать в Судак, не дождавшись его, – почти не здороваясь, пройти к себе в комнату.

Рита, зажав щеки ладонями ставших вдруг непослушными рук, прошла в спальню. Убедившись, что дверь ее плотно закрыта, Рачихин вернулся на лестничную площадку: там из открытых дверей лифта испуганно выглядывала Женина мордашка. По ее загоревшим за минувшую неделю щекам скатывались слезы, смешиваясь с подтеками дешевой синеватой туши. Володька провел ее в свою комнату, уложил, не раздевая, на диван. К 6 часам утра, когда пора было отвести Женю к первому поезду метро, открылась дверь спальни – на пороге стояла Рита и молча глядела на замерших у выхода Рачихина и Женю.

* * *

Так закончился семилетний брак Володьки и Риты. Развод был спокойный, без эксцессов. Каждый из них чувствовал, что уходит из их жизни что-то невосполнимое, но никто не решился сделать первым шаг примирения. Или – не захотел.

Шел октябрь 73-го года. Рачихин уехал жить к Жене – на работе, а он к тому времени перешел в аппарат Комитета по науке и технике в отдел систем управления, с жильем обещали помочь, но не сразу. Рита постаралась с головой уйти в кандидатскую диссертацию, она работала над темой, связанной с системой образования в США.

Время от времени Рачихин виделся с дочкой. Аринушка, уцепившись за его руку, шла рядом по протоптанной в еще неубранном снегу, выпавшем на московские бульвары, тропке и декламировала по памяти строчки, которым когда-то научил ее отец: „Хороша была Танюша, краше не было в селе…”

– Папка, – спрашивала она, – а почему он убил Танюшу? Зачем же он ее – кистенем?

Рачихин терялся.

– Ну, может быть, случайно…

– Стихи красивые, а Танюшу жалко, – завершила эту тему Аринушка.

Сменили 5 или 6 квартир – сдавать, не расписанным законным браком, никто не хотел. Потом Рита сама предложила разменять их кооператив: ей досталась отдельная двухкомнатная, Рачихину – девятиметровая комната в общей квартире. И вскоре обнаружилось, что Женя беременна – уже на третьем месяце.

На свадьбу к ним пришли старые друзья, собралось человек 70, может, больше. Все они привыкли знать, что жена Володькина – Рита, все любили ее, все были против их развода. Однако к Жене отнеслись тепло и с пониманием приняли ее, осознав неизбежность и необратимость состоявшегося.

„Мосфильм”

Летом опять была Сибирь – вместо отпуска. Поездка оказалась удачной – привез Рачихин 7 тысяч рублей, что позволило выехать из девятиметровой комнаты в просторную квартиру на Варшавском шоссе, снятую уже по крайней необходимости: в его отсутствие родилась Катюшка.Рачихин снова отстаивал длинные очереди в молочных пунктах, потом несся на службу, потом – по магазинам, где хозяйствовали знакомые или знакомые его знакомых: там можно было из рук в руки, минуя прилавок, получить приличные продукты, необходимые Жене, заметно ослабевшей после родов.

В один из таких визитов, кажется, это было в „Елисеевском”, в подсобном помещении, где Рачихину упаковывали в непрозрачную пластиковую сумку стеклянные банки с паюсной, он столкнулся с бывшим сокурсником по университету Дудиным, бывшим футболистом, а теперь – заместителем директора картины на „Мосфильме”. В тот вечер Рачихин заявился домой за полночь, предупредив, разумеется, по телефону Женю, чтобы не тревожилась.

Несколько часов, что они просидели за столиком ресторана Дома кино, переехавшего недавно на Васильевскую, и потом там же, внизу, в пивном баре, Дудин уговаривал его оставить нынешнюю службу и переходить к ним, на „Мосфильм”. Рачихин согласно кивал головой, подливая себе и приятелю из запотевшей бутылки „Столичной”, но, может быть, и не вспомнил бы никогда об этом разговоре, отнеся его суть к чему-то, хоть и притягательному, но в нынешнем положении Рачихина неосуществимому, – такому, каким когда-то представлялся ему Артек, в который отняли у него путевку. Но спустя несколько дней, Дудин позвонил ему, чтобы сообщить, что имел разговор с начальником производственного отдела „Мосфильма”, и тот готов встретиться с Рачихиным.

На студии Рачихину сразу понравилось: они шли с Дудиным по длинным коридорам административного корпуса, а навстречу им или, обгоняя, проносились погруженные в свои дела десятки сотрудников и визитеров студии, важно дефилировала чиновного вида группа. Все составлявшие ее были в великолепно сидящих на них костюмах-тройках, явно не отечественного пошива и с солидными кожаными портфелями; центр этой группы – мордастый, с покатыми плечами и арбузообразным животом – явно подавлял остальных своею значимостью.

– Гляди, – Дудин острым локтем подтолкнул в бок Рачихина, – кинокомитетчики, коллеги – почти в полном составе…

Еще занятнее показалось Рачихину в съемочных павильонах, особенно в одном из них, где Птушко, незадолго до этих дней, заканчивал работу над „Русланом и Людмилой”.

А потом состоялся разговор с будущим начальством. После недолгих расспросов, удовлетворившись наличием у Рачихина диплома экономического факультета МГУ и его заявлением о тяге к творческой работе, начальство бегло полистало вложенные в тоненькую папку, присланные уже сюда, отдельные странички из личного дела Рачихина и предложило ему должность, аналогичную дудинской – заместитель директора картины. Из чего Рачихин заключил, что вопрос был проработан и решен еще до его прихода – инстанциями, с которыми „Мосфильм” должен сохранять самые добрые отношения. Дудин оказался человеком слова.

* * *

Первые съемки, на которых досталось работать Рачихину, оказались „Сибириадой”. Кончаловский уже заканчивал работу над фильмом, но оставалась одна из самых трудоемких в подготовке сцен – пожар на буровой. К съемкам ее в Башкирии готовились больше двух месяцев: завезли и установили настоящую вышку; восемь камер с разных точек снимали пожар, который в реальных условиях, возникнув от случайной искры, уничтожает буровую за 15 минут – так, что никакой корреспондент не успеет запечатлеть это внушительное зрелище.Здесь же пришлось сжечь 700 тонн нефти, несчетное число раз настоящие пожарные по команде режиссера шли в огонь, и потом еще и еще – Кончаловский требовал новых и новых дублей. На этих съемках Рачихин сдружился с ним, и Андрон, доверившись, неоднократно засылал его, выделив из числа 8 заместителей директора картины как самого надежного и пробивного, в управления и министерства, от которых зависело получение инвентаря, оборудования и других, порою, совершенно неожиданных вещей, составлявших декорации съемок.

Потом была работа с Олегом Бондаревым, снявшим когда-то „Мачеху”. Режиссером он оказался совершенно беспомощным; фильм, снимаемый по скверно выписанному сценарию недавно умершего Всеволода Кочетова, разваливался на глазах и не без участия всей группы. Но в главной роли была занята Ирина Скобцева, картину следовало спасать. И тогда Бондарева убрали, за фильм взялся Бондарчук. Перетасовали съемочную группу, заменили и название фильма, взяв новое – „Молодость с нами”.

Сын донского казака и еврейки-матери, Бондарчук, у знавших его достаточно близко или долго работавших с ним, вызывал впечатление некоей присущей ему раздвоенности: безапелляционно требовательный и властный, на съемочных площадках становящийся подобным военачальнику, внутренне он остро ощущал недостаточность своего художественного дара, понимая, что ему никогда не суметь достигнуть высот, в которых творил, например, Тарковский.

Не была ни для кого секретом и история получения им звания: Сталин, увидев в его исполнении Шевченко (тогда Бондарчук еще учился в классе Герасимова, и фильм Савченко был одной из самых первых его работ), произнес „Хорошо играет… Кто этот народный артист?” И на другой же день в центральных газетах был опубликован Указ Президиума Верховного Совета, закрепляющий законодательным порядком пожелание великого вождя.

Большая часть фильма, который досталось спасать Бондарчуку, должна была сниматься в помещениях научно-исследовательского учреждения – так требовал сценарий. Рачихин, пользуясь старыми связями, быстро договорился с Комитетом по науке, оттуда последовало несколько звонков, и вскоре, в одном из подведомственных Комитету учреждений, на несколько месяцев прекратилась всякая деятельность – кроме той, которая была непосредственно направлена на обеспечение производимых в нем съемок фильма.

Бондарчук оценил возможности Рачихина и на банкете, завершившем приемку фильма госкомиссией, подошел к его столику, положил руку на плечо и сказал – достаточно громко, чтобы слышали все сидящие здесь: „Будем работать вместе!” Не знал тогда ни именитый режиссер, ни сам Рачихин, что следующая их совместная работа, до которой должны будут пройти годы, окажется для Рачихина завершающей его путь в советском кинематографе.

А пока Володька, получивший новую для себя должность, ставившую его в один ряд с действительно творческими работниками, – он теперь назывался ассистентом режиссера – продолжал трудиться в разных съемочных группах „Мосфильма” с Гайдаем, Климовым, Кольцовым… На съемках „Прощания с Матерой” – в зарубежном прокате эта картина стала называться „Фароувел” – он сблизился дружески с Климовым. Элем же и предложил ему сняться в небольшой роли пожегщика – так называлась профессия уничтожителей огнем, то есть „пожиганием”, того, что еще оставалось от старых русских деревень.

Рачихин доставал для этих съемок корабли на воздушной подушке – настоящие, выделяемые по нарядам министерства, ведавшего речным хозяйством, пригонял грузовики, тракторы… Вся техника доставлялась в Сибирь – под Красноярск или в Подмосковье, где шли основные съемки. А когда, по сюжету картины, реки – отведенным руслом – затапливали сожженные села, когда с грохотом хлынувшие первые волны устремились в низину и обрушились на обуглившиеся остовы домин, заглушая стрекот установленных на холме камер, Володька, стоявший неподалеку от Климова, отчетливо видел, как тот тер тыльной стороной ладони ставшие влажными глаза, отворачиваясь от группы окружавших его ассистентов…

В этот вечер много пили. Климов, утративший официальную сухость, отгораживающую его обычно от членов съемочной группы, спрашивал Володьку: „Знаешь ли ты, что тебе довелось работать с гением?” на что, не менее пьяный, Рачихин возражал: „Это я – гений!”

Наутро Лева Дуров, ставший невольным рефери в этом споре, только качал головой: „Ну, вы вчера давали…”

Климов в те дни пил чаще, чем обычно – третий год на полках кинокомитетских складов пылилась его „Агония”, другие работы были редки, от каких-то отказывался сам.

* * *

Время от времени жизнь „Мосфильма”, ставшая уже для Рачихина рутинной, прерывалась событиями трагического характера – как будто сюжеты снимаемых здесь фильмов переставали быть придумкой сценариста и врывались в действительность, принося собою неожиданные трагедии и смерти. На памяти Рачихина началось это как раз с „Матеры” – снимать картину должна была Лариса Шепитько при операторе Чухнове и превосходном художнике Фоменко.Распутин, по книге которого снимался фильм, с трудом согласился на экранизацию. Лариса успела снять только одну сцену – со священным деревом. Рано утром все они ехали в мосфильмовской „Волге”, направляясь на съемки. За рулем сидел бывший лейтенант ГАИ, оставивший свою службу в милиции ради возможности быть ближе к покорившему его искусству кино. Шедший по встречной полосе огромный КРАЗ не сумел войти в изгиб шоссе.

Вызванные аварийные команды несколько часов резали автогеном то, что осталось от „Волги”, вызволяя из ее сплющенного кузова останки пассажиров – Шепитько, Чухнова, Фоменко, заместителя директора картины, с которым Рачихин был знаком шапочно и фамилии его никогда не помнил, и самого шофера…