Страница:

Вот с такими союзниками и предстояло воевать Петру I. Ну, представлять царя отечественному читателю особой нужды нет, его знают со школьной скамьи. Поэтому я перейду к рассказу о противнике Петра и Августа – шведском короле Карле XII.

17 июня 1682 г. у шведского короля Карла XI и его супруги Ульрины-Элеоноры родился долгожданный наследник, названный в честь отца Карлом. Мальчик начал рано развиваться, много читал, хорошо знал географию, без акцента говорил по-немецки, неплохо знал французский и латынь. Образцом для подражания юный Карл считал Александра Македонского. Книгу Квинта Курция о нем он знал почти наизусть.

5 августа 1693 г. умерла королева Ульрина-Элеонора. Почти сразу тяжело заболел отец, и одиннадцатилетний мальчик практически был предоставлен сам себе. Как и большинство своих собратьев того времени, он увлекался военным делом и охотой.

5 апреля 1697 г. умер Карл XI. В завещании короля предусматривалось регентство старой королевы (матери Карла XI) Ядвиги-Элеоноры Голштейнской. Однако срок регентства в завещании указан не был. В результате заговора нескольких вельмож Карл XII стал неограниченным самодержцем в 15 лет. Его коронация состоялась 24 декабря 1697 г.

В начале царствования Карла XII страной фактически управлял первый министр граф Пипер.

К 1697 г. Швеция находилась на вершине своего могущества. Государственные дела и финансы были в полном порядке, а армия и флот считались одними из лучших в Европе. Современники называли Балтийское море «шведским озером». Действительно, большая часть его побережья принадлежала Швеции. В 1648 г. был подписан Вестфальский мир, положивший конец тридцатилетней войне. По этому миру Швеция получила Западную Померанию и город Штеттин с частью Восточной Померании, а также остров Рюген, город Сисмар, архиепископство Бремен и епископство Форден. Таким образом, Швеция контролировала устья не только Невы и Западной Двины, но и Одера, Везера и Эльбы. В итоге Швеция держала под контролем большую часть торговли центральной и восточной Европы. Естественно, такая ситуация не могла устраивать соседние державы. По всей Европе ходили слухи о чудачествах пятнадцатилетнего короля. То Карл XII со свитой сорванцов травил зайцев в зале риксдага[3], то они по ночам с обнаженным палашами скакали по улицам Стокгольма, громили церкви и частные дома.

Независимо друг от друга датский и польский короли пришли к решению, что их час настал. Ну а молодого Петра, как мы уже знаем, долго уговаривать не пришлось.

Как ни странно, но нападение трех могущественных соседей привело Карла XII в превеликий восторг. Он с детства мечтал о войне, и вот мечта его сбылась. Мало того, шведский король оказался не завоевателем, как Карл-Густав, а защитником страны от агрессоров.

Карла XII поддержали и риксдаг, и дворяне, и подавляющее большинство народа. Современный шведский историк Петер Энглунд писал: «Война была достаточно популярна в Швеции, чтобы ее начать. Не слишком редки были случаи, когда люди за свой собственный счет пересекали Балтийское море и присоединялись к армии. Если во время Тридцатилетней войны было обычным явлением, что рекруты искали спасения в горнопромышленных районах, теперь течение заметно повернулось в обратную сторону. Рабочие бежали с горных и оружейных заводов, чтобы завербоваться в армию. И сейчас, так же как во время предшествовавших военных конфликтов, многие, в особенности среди высшего офицерства, считали войну выгодным коммерческим предприятием.

В качестве примера можно привести одного из участников, графа Магнуса Стенбока, которому в начале войны было 35 лет, и который всю жизнь провел на военной службе – служил голландцам, императору и шведам. Он принимал участие в битве под Нарвой и сразу же после сражения был произведен в генерал-майоры. Помимо этого скачка в карьере, начало войны принесло графу целый ряд выгод. Прежде всего, прямая военная добыча; это было много тысяч далеров в наличных деньгах, кошельки, полные русских монет, и множество ценных предметов, например, драгоценных камней, а также серебряных кувшинов и кубков. И “другие мелочи”, например: подбитые куньим мехом одеяла, солонки, оружие, кровати, церковные облачения и чаши, распятия, подсвечники и обшитые галунами камзолы тоже находили пути к родному поместью. С течением времени все это превращалось в крупные суммы денег, которые переправлялись в Швецию и употреблялись на покупку новой земли. К этим барышам следует, кроме того, прибавить более опосредованные прибыли, которые огребал Стенбок, занимаясь военными поставками. Ему посоветовали забивать свой скот, а также печь сухари из сжатого хлеба и продавать этот провиант армии. Был у Стенбока и четвертый стимул, наряду со скачком в карьере, военной добычей и поставками в армию, – защита семейного поместья в Прибалтике. Сообщая домой о битве при Нарве, в которой сам он был ранен, он, кстати, упоминает в связи с имением его матери в тех краях, что он “рисковал получить синяк под глазом ради ее поместья здесь в Лифляндии”. Магнус Стенбок – хороший пример того, как человек из высшего класса общества действительно мог нажиться на войне.

Было бы, однако, анахронизмом подходить к военной добыче с точки зрения морали. Как для офицеров, так и для солдат эта добыча была важным стимулом сражаться и рассматривалась как законное явление, как нечто по праву добытое собственным потом и кровью. Грабеж был средством, которое применялось для того, чтобы поощрить активность солдат, был вполне дозволен в битве и подробно регламентировался военными уставами. В сущности, единственным ограничением был запрет грабить – так же как и напиваться – до того, как враг будет разбит. Все захваченное на поле боя за несколькими немногими исключениями принадлежало офицерам и солдатам и должно было быть разделено между ними. Вознаграждение, которое получал тяжело раненный конник, в сравнении с тем, что шло его офицерам или высшему командованию, было всего лишь жалкими крохами. Это можно показать на примере раздела между участниками добычи, взятой позднее в сражении при Салатах в 1703 г.

Раненый капитан получал 80 риксдалеров.

Нераненый капитан 40 риксдалеров.

Раненый лейтенант или прапорщик 40 риксдалеров.

Нераненый лейтенант или фенрик (прапорщик) 20 риксдалеров.

Нераненый унтер-офицер 2 риксдалера.

Раненый рядовой 2 риксдалера.

Нераненый рядовой 1 риксдалер.

Простой солдат никогда не мог стать богатым, его счастье, если он хотя бы оставался в живых. Вместо этого рядовые своими жизнями помогали сколотить состояния высших офицеров-дворян, липкие от крови фамильные состояния, которые в некоторых случаях существуют еще и поныне»[4].

В заключение я хотел бы добавить одну небольшую, но интересную деталь, характеризующую нравы того времени.

Карл XII не терпел женщин и предпочитал им юношей. Петр I был бисексуалом, вспомним того же Алексашку Меншикова. Но и в шведской, и в русской армиях за гомосексуализм существовало единственное наказание – смертная казнь. Еще один парадокс эпохи.

Глава 3

Глава 4

17 июня 1682 г. у шведского короля Карла XI и его супруги Ульрины-Элеоноры родился долгожданный наследник, названный в честь отца Карлом. Мальчик начал рано развиваться, много читал, хорошо знал географию, без акцента говорил по-немецки, неплохо знал французский и латынь. Образцом для подражания юный Карл считал Александра Македонского. Книгу Квинта Курция о нем он знал почти наизусть.

5 августа 1693 г. умерла королева Ульрина-Элеонора. Почти сразу тяжело заболел отец, и одиннадцатилетний мальчик практически был предоставлен сам себе. Как и большинство своих собратьев того времени, он увлекался военным делом и охотой.

5 апреля 1697 г. умер Карл XI. В завещании короля предусматривалось регентство старой королевы (матери Карла XI) Ядвиги-Элеоноры Голштейнской. Однако срок регентства в завещании указан не был. В результате заговора нескольких вельмож Карл XII стал неограниченным самодержцем в 15 лет. Его коронация состоялась 24 декабря 1697 г.

В начале царствования Карла XII страной фактически управлял первый министр граф Пипер.

К 1697 г. Швеция находилась на вершине своего могущества. Государственные дела и финансы были в полном порядке, а армия и флот считались одними из лучших в Европе. Современники называли Балтийское море «шведским озером». Действительно, большая часть его побережья принадлежала Швеции. В 1648 г. был подписан Вестфальский мир, положивший конец тридцатилетней войне. По этому миру Швеция получила Западную Померанию и город Штеттин с частью Восточной Померании, а также остров Рюген, город Сисмар, архиепископство Бремен и епископство Форден. Таким образом, Швеция контролировала устья не только Невы и Западной Двины, но и Одера, Везера и Эльбы. В итоге Швеция держала под контролем большую часть торговли центральной и восточной Европы. Естественно, такая ситуация не могла устраивать соседние державы. По всей Европе ходили слухи о чудачествах пятнадцатилетнего короля. То Карл XII со свитой сорванцов травил зайцев в зале риксдага[3], то они по ночам с обнаженным палашами скакали по улицам Стокгольма, громили церкви и частные дома.

Независимо друг от друга датский и польский короли пришли к решению, что их час настал. Ну а молодого Петра, как мы уже знаем, долго уговаривать не пришлось.

Как ни странно, но нападение трех могущественных соседей привело Карла XII в превеликий восторг. Он с детства мечтал о войне, и вот мечта его сбылась. Мало того, шведский король оказался не завоевателем, как Карл-Густав, а защитником страны от агрессоров.

Карла XII поддержали и риксдаг, и дворяне, и подавляющее большинство народа. Современный шведский историк Петер Энглунд писал: «Война была достаточно популярна в Швеции, чтобы ее начать. Не слишком редки были случаи, когда люди за свой собственный счет пересекали Балтийское море и присоединялись к армии. Если во время Тридцатилетней войны было обычным явлением, что рекруты искали спасения в горнопромышленных районах, теперь течение заметно повернулось в обратную сторону. Рабочие бежали с горных и оружейных заводов, чтобы завербоваться в армию. И сейчас, так же как во время предшествовавших военных конфликтов, многие, в особенности среди высшего офицерства, считали войну выгодным коммерческим предприятием.

В качестве примера можно привести одного из участников, графа Магнуса Стенбока, которому в начале войны было 35 лет, и который всю жизнь провел на военной службе – служил голландцам, императору и шведам. Он принимал участие в битве под Нарвой и сразу же после сражения был произведен в генерал-майоры. Помимо этого скачка в карьере, начало войны принесло графу целый ряд выгод. Прежде всего, прямая военная добыча; это было много тысяч далеров в наличных деньгах, кошельки, полные русских монет, и множество ценных предметов, например, драгоценных камней, а также серебряных кувшинов и кубков. И “другие мелочи”, например: подбитые куньим мехом одеяла, солонки, оружие, кровати, церковные облачения и чаши, распятия, подсвечники и обшитые галунами камзолы тоже находили пути к родному поместью. С течением времени все это превращалось в крупные суммы денег, которые переправлялись в Швецию и употреблялись на покупку новой земли. К этим барышам следует, кроме того, прибавить более опосредованные прибыли, которые огребал Стенбок, занимаясь военными поставками. Ему посоветовали забивать свой скот, а также печь сухари из сжатого хлеба и продавать этот провиант армии. Был у Стенбока и четвертый стимул, наряду со скачком в карьере, военной добычей и поставками в армию, – защита семейного поместья в Прибалтике. Сообщая домой о битве при Нарве, в которой сам он был ранен, он, кстати, упоминает в связи с имением его матери в тех краях, что он “рисковал получить синяк под глазом ради ее поместья здесь в Лифляндии”. Магнус Стенбок – хороший пример того, как человек из высшего класса общества действительно мог нажиться на войне.

Было бы, однако, анахронизмом подходить к военной добыче с точки зрения морали. Как для офицеров, так и для солдат эта добыча была важным стимулом сражаться и рассматривалась как законное явление, как нечто по праву добытое собственным потом и кровью. Грабеж был средством, которое применялось для того, чтобы поощрить активность солдат, был вполне дозволен в битве и подробно регламентировался военными уставами. В сущности, единственным ограничением был запрет грабить – так же как и напиваться – до того, как враг будет разбит. Все захваченное на поле боя за несколькими немногими исключениями принадлежало офицерам и солдатам и должно было быть разделено между ними. Вознаграждение, которое получал тяжело раненный конник, в сравнении с тем, что шло его офицерам или высшему командованию, было всего лишь жалкими крохами. Это можно показать на примере раздела между участниками добычи, взятой позднее в сражении при Салатах в 1703 г.

Раненый капитан получал 80 риксдалеров.

Нераненый капитан 40 риксдалеров.

Раненый лейтенант или прапорщик 40 риксдалеров.

Нераненый лейтенант или фенрик (прапорщик) 20 риксдалеров.

Нераненый унтер-офицер 2 риксдалера.

Раненый рядовой 2 риксдалера.

Нераненый рядовой 1 риксдалер.

Простой солдат никогда не мог стать богатым, его счастье, если он хотя бы оставался в живых. Вместо этого рядовые своими жизнями помогали сколотить состояния высших офицеров-дворян, липкие от крови фамильные состояния, которые в некоторых случаях существуют еще и поныне»[4].

В заключение я хотел бы добавить одну небольшую, но интересную деталь, характеризующую нравы того времени.

Карл XII не терпел женщин и предпочитал им юношей. Петр I был бисексуалом, вспомним того же Алексашку Меншикова. Но и в шведской, и в русской армиях за гомосексуализм существовало единственное наказание – смертная казнь. Еще один парадокс эпохи.

Глава 3

Нарвская конфузия

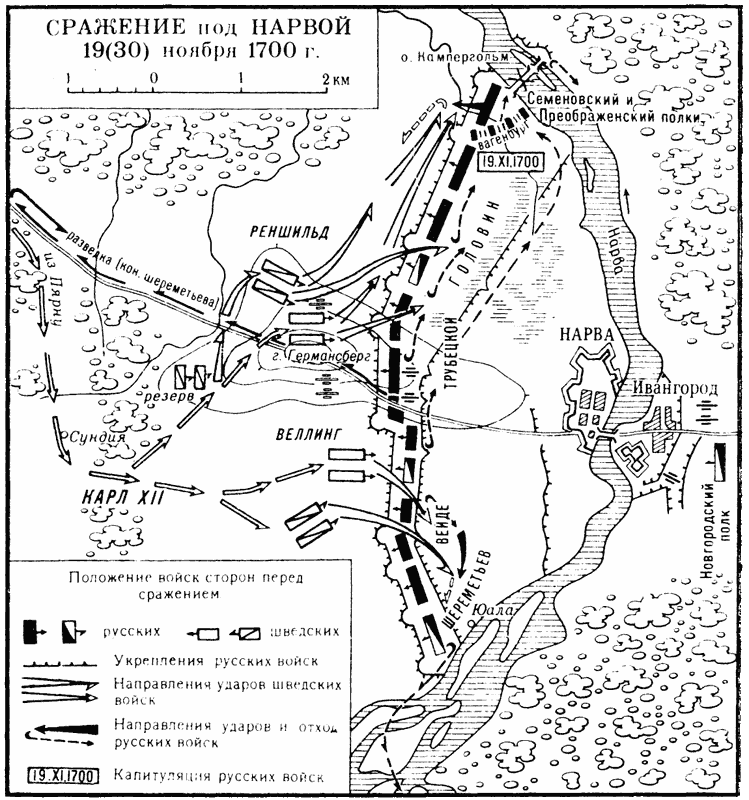

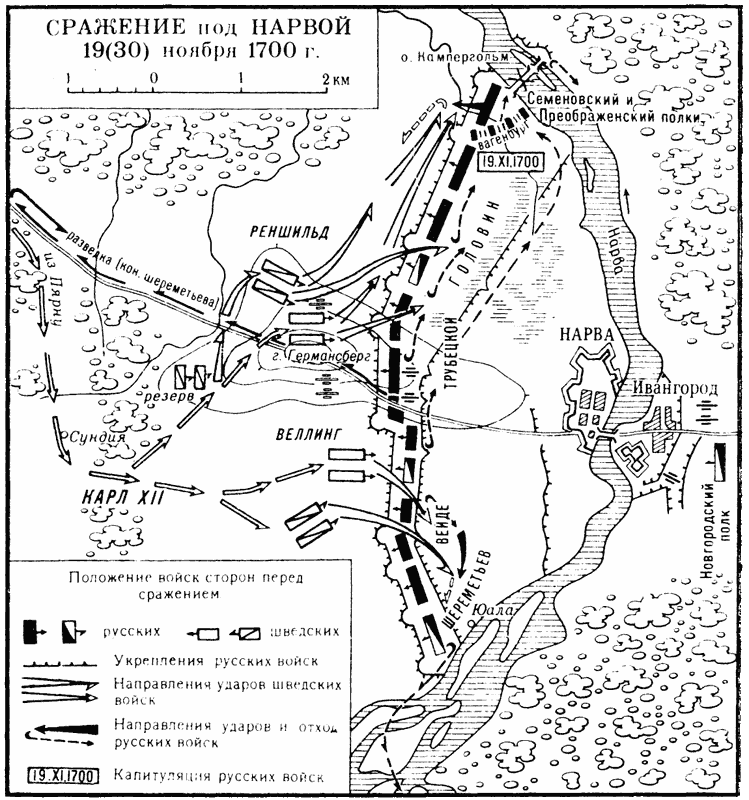

22 августа 1700 г. Петр выступил из Москвы к Нарве с пятью полками «нового строя», всего восемь тысяч человек. Через два дня туда двинулись и основные силы русских войск. 23 сентября русские осадили Нарву. По разным сведениям, число осаждавших было между 35 и 40 тысячами человек.

Гарнизон крепости Нарва был невелик – 300 пехотинцев и 150 кавалеристов, к которым присоединилось 800 вооруженных ополченцев (крестьян и горожан). По журналу же Петра Великого гарнизон состоял из 1300 пехотинцев, 200 кавалеристов и 400 мещан, то есть ополченцев. Дореволюционные русские историки не имели сведений об артиллерии Нарвы, и лишь отмечали, что при взятии Нарвы в 1704 г. в крепости было найдено свыше 600 орудий. Комендантом Нарвы был решительный и энергичный полковник Горн.

Передовой отряд русских, в составе которого был сам царь, подошел к Нарве 22 сентября. Интересно, что формально Петр не был командующим армией, а всего лишь капитаном бомбардирской роты. Войска, и особенно осадная артиллерия, подходили к Нарве крайне медленно. Первый выстрел по крепости был сделан лишь 18 октября, а массированная бомбардировка началась 20 октября.

На противоположном берегу реки Наровы два стрелецких полка осадили крепость Иван-город.

Узнав об осаде Нарвы, Карл XII с 32-тысячной армией морем прибыл в Пернов (Пярну). 26 октября Петр послал навстречу войскам Карла XII боярина Бориса Петровича Шереметева с пятью тысячами иррегулярной конницы (то есть боярское ополчение и казаков). 17 ноября царь получил от Шереметева донесение о приближении шведской армии. В ночь с 17 на 18 ноября царь «покинул армию». Так говорили в дореволюционных учебниках истории. В «Истории Северной войны» говорится, что, «оценив обстановку, Петр I решил отъехать из-под Нарвы в Новгород, с тем чтобы подготовить к обороне располагавшиеся там войска и одновременно ускорить присылку под Нарву подкреплений и боеприпасов»[5]. На самом же деле Петр трусливо бежал, бросив войско. Наши историки привыкли давать характеристики по принципу «хороший – плохой», «смелый – трусливый». Увы, личность Петра Великого не вписывается в рамки привычных схем. Петр неоднократно проявлял смелость и даже рисковал жизнью без нужды, как, например, в шторм на яхте в Белом море. Но у него периодически случались приступы панического страха. Классический пример тому – ночь с 7 на 8 августа 1689 г., когда Петр, услышав, что де сторонники Софьи идут на село Преображенское, буквально без штанов бежал в Троице-Сергиев монастырь, бросив на произвол судьбы мать, молодую жену и потешные войска. Между прочим, стрельцы не только не собирались нападать, а наоборот, испугались атаки потешных и заперли ворота Москвы. Позже мы узнаем о приступе страха у Петра и во время Прутского похода. Петру не обязательно было кидаться в передовые шеренги солдат, стоявшие у Нарвы, он мог спокойно переехать реку и командовать боем, находясь в полнейшей безопасности среди войск, осаждавших Иван-город. В этом случае русские войска все равно потерпели бы неудачу, но зато удалось бы избежать катастрофы. Вместо себя Петр назначил командующим австрийского герцога де Кроа, поступившего на русскую службу лишь два месяца назад (в сентябре 1700 г.). 19 ноября Карл XII атаковал русских и наголову разгромил их. Под Нарвой русские потеряли убитыми и утонувшими свыше шести тысяч человек. Противнику досталась вся русская артиллерия: пушек осадных – 63, полковых – 50, мортир – 25, гаубиц – 7. Шведы, по русским сведениям, потеряли около двух тысяч человек.

После победы перед Карлом XII встал вопрос: а что делать дальше? До сих пор его действия были лишь реакцией на нападения стран антишведской коалиции. Позже шведский генерал Шлиппенбах вспоминал, что король, будучи в Нарве, отвел его «в свою спальню, где большой ландкарт был прибит, на котором он мне марш в Москву показывал, который бы, конечно, и учинился», если бы короля не отговорили генералы, рассчитывавшие «с Польши большие взятки взять, нежели с России».

После победы перед Карлом XII встал вопрос: а что делать дальше? До сих пор его действия были лишь реакцией на нападения стран антишведской коалиции. Позже шведский генерал Шлиппенбах вспоминал, что король, будучи в Нарве, отвел его «в свою спальню, где большой ландкарт был прибит, на котором он мне марш в Москву показывал, который бы, конечно, и учинился», если бы короля не отговорили генералы, рассчитывавшие «с Польши большие взятки взять, нежели с России».

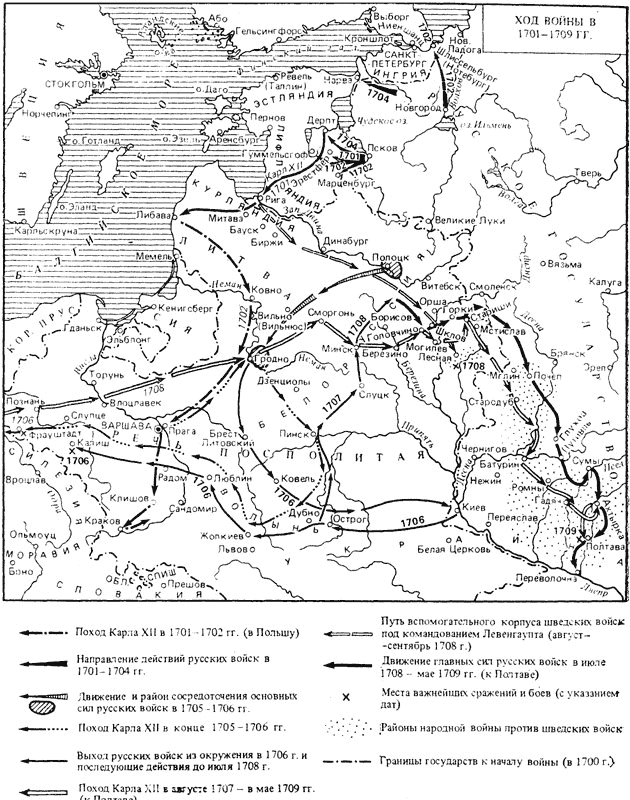

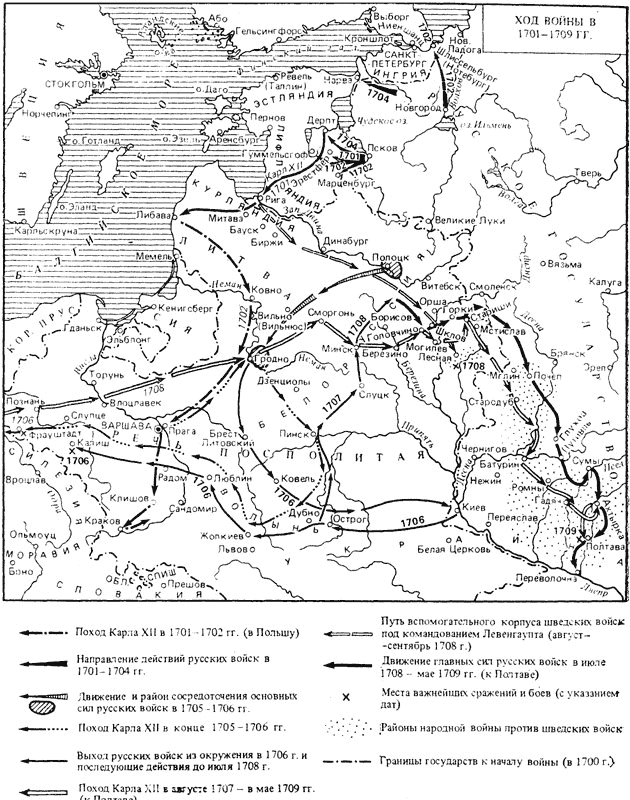

3 декабря 1700 г. в Нарве Карл XII издал манифест, где призывал население России к бунту против царя, описывал его жестокости, обещал русскому народу свою королевскую волю, а в случае ослушания грозил истребить все огнем и мечом. В самой Швеции поэты слагали оды в честь восемнадцатилетнего полководца. Была отлита целая серия медалей, прославляющих короля. На одной король был изображен с надписью «Истина превосходит вероятие (Superant superata fidem)»; на другой Карл низлагает троих неприятелей, и надпись «Наконец правое дело торжествует!» Кроме медалей в честь Карла была медаль, выбитая в насмешку над Петром, с кощунственным изображением из истории апостола Петра. На одной стороне медали был изображен царь Петр, греющийся при огне своих пушек, из которых летят бомбы на Нарву; надпись «Бе же Петр стоя и греяся». На другой стороне изображены были русские, бегущие от Нарвы, во главе их Петр, царская шапка валится с его головы, шпага брошена, он утирает слезы платком, и надпись «Изшед вон, плакася горько». А пока Карл оставил Нарву и ушел с войском к мощному замку Ланс в 50 верстах от Дерпта, где оставался до весны 1701 г. Вопреки представлениям шведов, Петр не бросил шпагу. Наоборот, царь развил бурную деятельность, как после первого (неудачного) похода под Азов. Экстренно формируются солдатские и драгунские полки «нового строя». Только за зиму 1700/1701 г. в Москве было отлито 243 пушки, 13 гаубиц[6] и 12 мортир. Как и в предшествовавшие годы, проходила закупка западноевропейских орудий, поступавших в Россию через Польшу. Отдавая много времени перевооружению армии, Петр не забывал и о дипломатии. 31 января 1701 г. Петр покидает Москву и едет на переговоры с польским королем Августом II в город Бирта в Лифляндии. С Августом II был заключен новый договор. Союзники обязались продолжать войну всеми силами и не оканчивать ее без взаимного согласия. Царь обещал королю прислать от 15 до 20 тысяч человек хорошо вооруженной пехоты в полное его распоряжение, с обязательством: выдать деньги на учреждение провиантских магазинов, поставить в Витебск 10 тысяч фунтов пороху и выплачивать в продолжение трех лет по 100 тысяч рублей. Король будет применять свои войска против шведов в Лифляндии и в Эстляндии, дабы, отвлекая общего неприятеля, обезопасить Россию и дать царю возможность с успехом действовать в Ижорской и Карельской землях. А Лифляндию и Эстляндию царь оставляет королю Августу II и Речи Посполитой без всяких претензий.

Международная обстановка благоприятствовала войне Петра I и Августа II с Карлом XII. 1 ноября 1700 г. умер испанский король Карл II, подписав перед смертью завещание в пользу Филиппа – герцога Анжуйского, внука французского короля Людовика XIV. Но император Священной Римской империи Леопольд I заявил, что он тоже де в родстве с испанскими королями, и потребовал корону для своего сына эрцгерцога Карла. Результатом этого соперничества стала «война за испанское наследство», продлившаяся с 1701 г. до 1714 г. Людовика XIV поддерживали Англия, Голландия и большая часть германских княжеств, остальные германские княжества и ряд итальянских государств примкнули к императору Леопольду.

Таким образом, вся Западная Европа была занята войной, и Петр с Августом могли не опасаться вмешательства ее в Северную войну.

23 марта 1701 г. царь вернулся в Москву и начал собирать деньги для Польши. В конце марта Августу II было отправлено 80 тысяч рублей и 40 тысяч ефимков, взятых из приказа Большой казны. Второй по размерам взнос сделала Ратуша – 40 тысяч рублей. Остальную сумму наскребли у многих учреждений и частных лиц: у Троице-Сергиева монастыря – 1000 золотых, у поручика Александра Меншикова – 420 золотых, 10 тысяч рублей у купца Филатова и т. д.

Выполнил Петр и военные статьи соглашения с Августом II. Восемнадцать солдатских полков и один стрелецкий полк (всего около 20 тысяч человек) под командованием князя Н.И. Репнина двинулся из Пскова к Динабургу. 21 июня русские полки соединились с саксонским войском. Саксонский фельдмаршал Штейнау писал о русской пехоте: «Люди вообще хороши, не больше 50 человек придется забраковать, у них хорошие маастрихтские и люттихские ружья; у некоторых полков шпаги вместо штыков. Они идут так хорошо, что нет на них ни одной жалобы; работают прилежно и скоро, беспрекословно исполняют все приказания. Особенно похвально то, что при целом войске нет ни одной женщины и ни одной собаки».

Однако злодей Карл помешал неторопливым сборам русско-саксонского воинства. 9 июля 1701 г. шведское войско форсировало Двину на глазах изумленных союзников. Саксонский фельдмаршал Штейнау, вместо того чтобы атаковать шведов на переправе, приказал своей армии готовиться к обороне. Мало того, он разделил свое войско, послав 16 тысяч русских солдат во главе с Репниным строить укрепления на Двине в 12 верстах от основных сил.

На левом берегу Двины Карл XII быстро построил полки и стремительно атаковал противника. Через два часа все было кончено. Союзники потеряли всю артиллерию, лагерь и две тысячи человек убитыми, большинство из которых были саксонцы, поскольку в битве участвовало только четыре тысячи русских.

Услышав гром артиллерийской канонады, Репнин быстро поднял войска и без потерь форсированным маршем повел их через Друю и Опочку к Пскову. Там 15 августа он соединился с войсками Шереметева.

Новая победа поставила перед шведским королем старую дилемму – с кем воевать дальше? Есть сведения, что Карл думал захватить Псков и двинуться вглубь России. Однако через несколько дней Карл отказался от этого плана. Псков был сильно укреплен, да и от Пскова до Москвы по прямой 600 верст, а дороги плохие, кругом болота. Плотность населения в России гораздо меньше, чем в Польше, что, естественно, создавало сложности со снабжением армии. Наконец, в России многие ненавидели Петра, но открыто перейти на сторону шведов рискнули бы единицы, поскольку этому мешали патриотизм, православная вера и, чего греха таить, ксенофобия русского народа.

Совсем иная ситуация была в Польше. Там гораздо проще было решить основную проблему шведской армии – снабжение продовольствием. Плотность населения там высокая, народ побогаче, чем в России. Да и Швеция рядом, нет проблем с перевозкой по Балтийскому морю подкреплений, вооружения и продовольствия. В Польше хватало магнатов, недовольных Августом, а война против своего короля в Польше уже лет 200 считалась не преступлением, а делом житейским. Нельзя сбросить со счетов и субъективный фактор – девятнадцатилетний Карл люто ненавидел Августа II. В письме к французскому королю Карл выразился таким образом об Августе: «Поведение его так позорно и гнусно, что заслуживает мщения от Бога и презрения всех благомысящих людей».

Наконец, Карл сделал выбор – шведская армия двинулась вглубь Курляндии.

Тут еще раз я напомню читателю, что эта книга о Полтавской битве, и главное внимание в ней будет уделяться боевым действиям на территории Речи Посполитой и Малороссии[7], а не главному театру военных действий – Приневью, Прибалтике и Финляндии.

Тут важно заметить, что главным театром военных действий эти территории называю я. Что же касается Петра I, то он после Нарвы и, по крайней мере, до 1718 г. считал главным театром Речь Посполитую и германские княжества. Если судить по чинам, то, разумеется, царю виднее. Но любой непредвзятый историк может легко убедиться, что «принуждение к миру» шведов состоялось лишь после установления господства русского флота в Финском и Ботническом заливах, полного занятия Финляндии и нападения русских войск непосредственно на Швецию. Русские же деньги и войска, направляемые Петром в Речь Посполитую и германские княжества, использовались, мягко говоря, неэффективно. Не зря в историю война 1700–1721 гг. вошла не как Германская или Польская, а как Северная.

Но поскольку боевые действия в Приневье, Прибалтике и Финляндии очень слабо сказывались на операциях в Речи Посполитой и Малороссии, о северном театре я буду упоминать лишь ретроспективно.

Гарнизон крепости Нарва был невелик – 300 пехотинцев и 150 кавалеристов, к которым присоединилось 800 вооруженных ополченцев (крестьян и горожан). По журналу же Петра Великого гарнизон состоял из 1300 пехотинцев, 200 кавалеристов и 400 мещан, то есть ополченцев. Дореволюционные русские историки не имели сведений об артиллерии Нарвы, и лишь отмечали, что при взятии Нарвы в 1704 г. в крепости было найдено свыше 600 орудий. Комендантом Нарвы был решительный и энергичный полковник Горн.

Передовой отряд русских, в составе которого был сам царь, подошел к Нарве 22 сентября. Интересно, что формально Петр не был командующим армией, а всего лишь капитаном бомбардирской роты. Войска, и особенно осадная артиллерия, подходили к Нарве крайне медленно. Первый выстрел по крепости был сделан лишь 18 октября, а массированная бомбардировка началась 20 октября.

На противоположном берегу реки Наровы два стрелецких полка осадили крепость Иван-город.

Узнав об осаде Нарвы, Карл XII с 32-тысячной армией морем прибыл в Пернов (Пярну). 26 октября Петр послал навстречу войскам Карла XII боярина Бориса Петровича Шереметева с пятью тысячами иррегулярной конницы (то есть боярское ополчение и казаков). 17 ноября царь получил от Шереметева донесение о приближении шведской армии. В ночь с 17 на 18 ноября царь «покинул армию». Так говорили в дореволюционных учебниках истории. В «Истории Северной войны» говорится, что, «оценив обстановку, Петр I решил отъехать из-под Нарвы в Новгород, с тем чтобы подготовить к обороне располагавшиеся там войска и одновременно ускорить присылку под Нарву подкреплений и боеприпасов»[5]. На самом же деле Петр трусливо бежал, бросив войско. Наши историки привыкли давать характеристики по принципу «хороший – плохой», «смелый – трусливый». Увы, личность Петра Великого не вписывается в рамки привычных схем. Петр неоднократно проявлял смелость и даже рисковал жизнью без нужды, как, например, в шторм на яхте в Белом море. Но у него периодически случались приступы панического страха. Классический пример тому – ночь с 7 на 8 августа 1689 г., когда Петр, услышав, что де сторонники Софьи идут на село Преображенское, буквально без штанов бежал в Троице-Сергиев монастырь, бросив на произвол судьбы мать, молодую жену и потешные войска. Между прочим, стрельцы не только не собирались нападать, а наоборот, испугались атаки потешных и заперли ворота Москвы. Позже мы узнаем о приступе страха у Петра и во время Прутского похода. Петру не обязательно было кидаться в передовые шеренги солдат, стоявшие у Нарвы, он мог спокойно переехать реку и командовать боем, находясь в полнейшей безопасности среди войск, осаждавших Иван-город. В этом случае русские войска все равно потерпели бы неудачу, но зато удалось бы избежать катастрофы. Вместо себя Петр назначил командующим австрийского герцога де Кроа, поступившего на русскую службу лишь два месяца назад (в сентябре 1700 г.). 19 ноября Карл XII атаковал русских и наголову разгромил их. Под Нарвой русские потеряли убитыми и утонувшими свыше шести тысяч человек. Противнику досталась вся русская артиллерия: пушек осадных – 63, полковых – 50, мортир – 25, гаубиц – 7. Шведы, по русским сведениям, потеряли около двух тысяч человек.

3 декабря 1700 г. в Нарве Карл XII издал манифест, где призывал население России к бунту против царя, описывал его жестокости, обещал русскому народу свою королевскую волю, а в случае ослушания грозил истребить все огнем и мечом. В самой Швеции поэты слагали оды в честь восемнадцатилетнего полководца. Была отлита целая серия медалей, прославляющих короля. На одной король был изображен с надписью «Истина превосходит вероятие (Superant superata fidem)»; на другой Карл низлагает троих неприятелей, и надпись «Наконец правое дело торжествует!» Кроме медалей в честь Карла была медаль, выбитая в насмешку над Петром, с кощунственным изображением из истории апостола Петра. На одной стороне медали был изображен царь Петр, греющийся при огне своих пушек, из которых летят бомбы на Нарву; надпись «Бе же Петр стоя и греяся». На другой стороне изображены были русские, бегущие от Нарвы, во главе их Петр, царская шапка валится с его головы, шпага брошена, он утирает слезы платком, и надпись «Изшед вон, плакася горько». А пока Карл оставил Нарву и ушел с войском к мощному замку Ланс в 50 верстах от Дерпта, где оставался до весны 1701 г. Вопреки представлениям шведов, Петр не бросил шпагу. Наоборот, царь развил бурную деятельность, как после первого (неудачного) похода под Азов. Экстренно формируются солдатские и драгунские полки «нового строя». Только за зиму 1700/1701 г. в Москве было отлито 243 пушки, 13 гаубиц[6] и 12 мортир. Как и в предшествовавшие годы, проходила закупка западноевропейских орудий, поступавших в Россию через Польшу. Отдавая много времени перевооружению армии, Петр не забывал и о дипломатии. 31 января 1701 г. Петр покидает Москву и едет на переговоры с польским королем Августом II в город Бирта в Лифляндии. С Августом II был заключен новый договор. Союзники обязались продолжать войну всеми силами и не оканчивать ее без взаимного согласия. Царь обещал королю прислать от 15 до 20 тысяч человек хорошо вооруженной пехоты в полное его распоряжение, с обязательством: выдать деньги на учреждение провиантских магазинов, поставить в Витебск 10 тысяч фунтов пороху и выплачивать в продолжение трех лет по 100 тысяч рублей. Король будет применять свои войска против шведов в Лифляндии и в Эстляндии, дабы, отвлекая общего неприятеля, обезопасить Россию и дать царю возможность с успехом действовать в Ижорской и Карельской землях. А Лифляндию и Эстляндию царь оставляет королю Августу II и Речи Посполитой без всяких претензий.

Международная обстановка благоприятствовала войне Петра I и Августа II с Карлом XII. 1 ноября 1700 г. умер испанский король Карл II, подписав перед смертью завещание в пользу Филиппа – герцога Анжуйского, внука французского короля Людовика XIV. Но император Священной Римской империи Леопольд I заявил, что он тоже де в родстве с испанскими королями, и потребовал корону для своего сына эрцгерцога Карла. Результатом этого соперничества стала «война за испанское наследство», продлившаяся с 1701 г. до 1714 г. Людовика XIV поддерживали Англия, Голландия и большая часть германских княжеств, остальные германские княжества и ряд итальянских государств примкнули к императору Леопольду.

Таким образом, вся Западная Европа была занята войной, и Петр с Августом могли не опасаться вмешательства ее в Северную войну.

23 марта 1701 г. царь вернулся в Москву и начал собирать деньги для Польши. В конце марта Августу II было отправлено 80 тысяч рублей и 40 тысяч ефимков, взятых из приказа Большой казны. Второй по размерам взнос сделала Ратуша – 40 тысяч рублей. Остальную сумму наскребли у многих учреждений и частных лиц: у Троице-Сергиева монастыря – 1000 золотых, у поручика Александра Меншикова – 420 золотых, 10 тысяч рублей у купца Филатова и т. д.

Выполнил Петр и военные статьи соглашения с Августом II. Восемнадцать солдатских полков и один стрелецкий полк (всего около 20 тысяч человек) под командованием князя Н.И. Репнина двинулся из Пскова к Динабургу. 21 июня русские полки соединились с саксонским войском. Саксонский фельдмаршал Штейнау писал о русской пехоте: «Люди вообще хороши, не больше 50 человек придется забраковать, у них хорошие маастрихтские и люттихские ружья; у некоторых полков шпаги вместо штыков. Они идут так хорошо, что нет на них ни одной жалобы; работают прилежно и скоро, беспрекословно исполняют все приказания. Особенно похвально то, что при целом войске нет ни одной женщины и ни одной собаки».

Однако злодей Карл помешал неторопливым сборам русско-саксонского воинства. 9 июля 1701 г. шведское войско форсировало Двину на глазах изумленных союзников. Саксонский фельдмаршал Штейнау, вместо того чтобы атаковать шведов на переправе, приказал своей армии готовиться к обороне. Мало того, он разделил свое войско, послав 16 тысяч русских солдат во главе с Репниным строить укрепления на Двине в 12 верстах от основных сил.

На левом берегу Двины Карл XII быстро построил полки и стремительно атаковал противника. Через два часа все было кончено. Союзники потеряли всю артиллерию, лагерь и две тысячи человек убитыми, большинство из которых были саксонцы, поскольку в битве участвовало только четыре тысячи русских.

Услышав гром артиллерийской канонады, Репнин быстро поднял войска и без потерь форсированным маршем повел их через Друю и Опочку к Пскову. Там 15 августа он соединился с войсками Шереметева.

Новая победа поставила перед шведским королем старую дилемму – с кем воевать дальше? Есть сведения, что Карл думал захватить Псков и двинуться вглубь России. Однако через несколько дней Карл отказался от этого плана. Псков был сильно укреплен, да и от Пскова до Москвы по прямой 600 верст, а дороги плохие, кругом болота. Плотность населения в России гораздо меньше, чем в Польше, что, естественно, создавало сложности со снабжением армии. Наконец, в России многие ненавидели Петра, но открыто перейти на сторону шведов рискнули бы единицы, поскольку этому мешали патриотизм, православная вера и, чего греха таить, ксенофобия русского народа.

Совсем иная ситуация была в Польше. Там гораздо проще было решить основную проблему шведской армии – снабжение продовольствием. Плотность населения там высокая, народ побогаче, чем в России. Да и Швеция рядом, нет проблем с перевозкой по Балтийскому морю подкреплений, вооружения и продовольствия. В Польше хватало магнатов, недовольных Августом, а война против своего короля в Польше уже лет 200 считалась не преступлением, а делом житейским. Нельзя сбросить со счетов и субъективный фактор – девятнадцатилетний Карл люто ненавидел Августа II. В письме к французскому королю Карл выразился таким образом об Августе: «Поведение его так позорно и гнусно, что заслуживает мщения от Бога и презрения всех благомысящих людей».

Наконец, Карл сделал выбор – шведская армия двинулась вглубь Курляндии.

Тут еще раз я напомню читателю, что эта книга о Полтавской битве, и главное внимание в ней будет уделяться боевым действиям на территории Речи Посполитой и Малороссии[7], а не главному театру военных действий – Приневью, Прибалтике и Финляндии.

Тут важно заметить, что главным театром военных действий эти территории называю я. Что же касается Петра I, то он после Нарвы и, по крайней мере, до 1718 г. считал главным театром Речь Посполитую и германские княжества. Если судить по чинам, то, разумеется, царю виднее. Но любой непредвзятый историк может легко убедиться, что «принуждение к миру» шведов состоялось лишь после установления господства русского флота в Финском и Ботническом заливах, полного занятия Финляндии и нападения русских войск непосредственно на Швецию. Русские же деньги и войска, направляемые Петром в Речь Посполитую и германские княжества, использовались, мягко говоря, неэффективно. Не зря в историю война 1700–1721 гг. вошла не как Германская или Польская, а как Северная.

Но поскольку боевые действия в Приневье, Прибалтике и Финляндии очень слабо сказывались на операциях в Речи Посполитой и Малороссии, о северном театре я буду упоминать лишь ретроспективно.

Глава 4

Начало польской кампании

В январе 1701 г. Петр отправился в Литву на встречу с королем Августом II, которая произошла в местечке Бирж (Биржи, Бирзен) в замке Радзивиллов. Там Петр пообещал дать королю 200 тысяч ефимков (золотых монет) и 15–20 тысяч русских солдат. Оба монарха осмотрели польские крепости Митаву и Динамюнде, после чего царь отправился в Москву, а Август – в Варшаву. Прибыв 8 марта в столицу, Петр Алексеевич распорядился выслать в Лифляндию 19 полков под началом князя Никиты Ивановича Репнина. Они соединились с саксонским фельдмаршалом Штейнау близ города Копенгаузена.

Армия Карла XII, дислоцировавшаяся в районе Дерпта, получила зимой – весной подкрепление из Швеции (до 25 тысяч человек). В начале мая 1701 г. король отправил в Дерпт для защиты от русских корпус генерал-майора Шлиппенбаха, а сам с 30-тысячным войском двинулся в Лифляндию.

Серьезным препятствием на пути шведов стала Западная Двина. На левом берегу у Риги короля поджидал саксонский корпус генерала Штейнау, а ниже по течению – у Кокенхузенских порогов – князь Репнин с русскими полками.

20 июля 1701 г. Карл XII приступил к форсированию реки немного ниже Риги. Король приказал построить плоскодонные барки с высокими фальшбортами, которые могли опускаться на дно реки и использоваться как мосты для высадки пехоты. Форсировав реку, шведы стали ждать северного ветра. На левом берегу реки они разожгли множество стогов сырой соломы. Так на реке была создана дымовая завеса, скрывшая шведские суда с десантом.

Саксонцы, потеряв до тысячи человек, отступили. Потери шведов оказались вполовину меньше.

Хитрый Репнин вовремя начал отход и без особых потерь провел полки через Друю и Опочку к Пскову. Там он 15 августа соединился с войском Шереметева. Штейнау с саксонскими войсками ушел в Польшу. Все курляндские крепости без особого сопротивления сдались победителям.

В самой Польше магнаты потребовали от Августа II созвать сейм. И вот 2 июля 1701 г. в Варшаве открылся сейм. Примас Радзеевский, гетман Сапега и ряд магнатов потребовали от Августа вывести саксонские войска из Речи Посполитой и не призывать туда русские войска. Кое-кто уже готовил свержение короля Августа.

Но, как обычно бывает на сейме, панство разбилось на многочисленные группы. Было много криков и угроз. В конце концов 17 августа сейм разошелся, так ничего и не решив.

Августу пришлось вывести саксонские войска из Польши. Петр тоже не спешил отправлять туда свои полки.

Август, не мудрствуя лукаво, решил помириться с Карлом XII. Деликатную дипломатическую миссию он возложил на… свою любовницу графиню Аврору Кенигсмарк. Не последнюю роль в этом выборе сыграло то, что мать Авроры была из шведских баронов Врангелей. Август предложил Карлу попросту поделить между собой Речь Посполитую.

Однако Карл категорически отказался дать аудиенцию графине. Тогда Аврора пошла на хитрость и подстерегла короля во время охоты. Но, увидев ее, Карл резко попятился, дернул поводья и ускакал. В своем круге король высказался об Авроре по-солдатски, близко в русском переводе к слову «б…дь».

Очевидно, тут дело было не только в нетрадиционной сексуальной ориентации шведского короля. Карл, начиная войну, решил свергнуть Августа с польского престола и взять под контроль всю Речь Посполитую. Сразу после форсирования Двины он издал манифест, в котором объявил себя защитником польских вольностей, а Августа – тираном, поправшим их.

Перезимовав в Курляндии, Карл XII весной 1702 г. вторгся в собственно Речь Посполитую. В мае 1702 г. шведы без боя заняли Варшаву. Карл распустил польский гарнизон и милицию, выставил шведские караулы и приказал населению сдать оружие. Размер контрибуции он определил в сто тысяч талеров.

В свою очередь Август ввел в Польшу двенадцатитысячное саксонское войско, а резиденцией себе выбрал старую польскую столицу Краков. К Августу примкнуло и несколько панов, приведших свои частные армии общей численностью около 12 тысяч человек.

Глава польской католической церкви примас Михаил Радзеевский обратился к Августу с предложением о посредничестве в поисках мира. Август разрешил примасу отправиться в Варшаву. Аудиенция примаса у Карла XII длилась всего 15 минут. В заключение ее король громко произнес: «Я не заключу мира с поляками, пока они не выберут другого короля!»

9 июля 1702 г. войска Августа и Карла сошлись на равнине у городка Клишова между Краковом и Варшавой. В самом начале боя ядром был убит начальник шведской кавалерии герцог Фридрих Голштейн-Готторпский, зять (муж сестры) Карла XII. Рассвирепевший Карл возглавил конницу и лихо повел ее в атаку. Саксонские войска в центре и на левом фланге упорно защищались и трижды переходили в контратаку. Однако польские части на правом фланге бросились наутек от шведов. В итоге шведы одержали еще одну блестящую победу. Им досталась вся артиллерия и войсковая казна противника.

Армия Карла XII, дислоцировавшаяся в районе Дерпта, получила зимой – весной подкрепление из Швеции (до 25 тысяч человек). В начале мая 1701 г. король отправил в Дерпт для защиты от русских корпус генерал-майора Шлиппенбаха, а сам с 30-тысячным войском двинулся в Лифляндию.

Серьезным препятствием на пути шведов стала Западная Двина. На левом берегу у Риги короля поджидал саксонский корпус генерала Штейнау, а ниже по течению – у Кокенхузенских порогов – князь Репнин с русскими полками.

20 июля 1701 г. Карл XII приступил к форсированию реки немного ниже Риги. Король приказал построить плоскодонные барки с высокими фальшбортами, которые могли опускаться на дно реки и использоваться как мосты для высадки пехоты. Форсировав реку, шведы стали ждать северного ветра. На левом берегу реки они разожгли множество стогов сырой соломы. Так на реке была создана дымовая завеса, скрывшая шведские суда с десантом.

Саксонцы, потеряв до тысячи человек, отступили. Потери шведов оказались вполовину меньше.

Хитрый Репнин вовремя начал отход и без особых потерь провел полки через Друю и Опочку к Пскову. Там он 15 августа соединился с войском Шереметева. Штейнау с саксонскими войсками ушел в Польшу. Все курляндские крепости без особого сопротивления сдались победителям.

В самой Польше магнаты потребовали от Августа II созвать сейм. И вот 2 июля 1701 г. в Варшаве открылся сейм. Примас Радзеевский, гетман Сапега и ряд магнатов потребовали от Августа вывести саксонские войска из Речи Посполитой и не призывать туда русские войска. Кое-кто уже готовил свержение короля Августа.

Но, как обычно бывает на сейме, панство разбилось на многочисленные группы. Было много криков и угроз. В конце концов 17 августа сейм разошелся, так ничего и не решив.

Августу пришлось вывести саксонские войска из Польши. Петр тоже не спешил отправлять туда свои полки.

Август, не мудрствуя лукаво, решил помириться с Карлом XII. Деликатную дипломатическую миссию он возложил на… свою любовницу графиню Аврору Кенигсмарк. Не последнюю роль в этом выборе сыграло то, что мать Авроры была из шведских баронов Врангелей. Август предложил Карлу попросту поделить между собой Речь Посполитую.

Однако Карл категорически отказался дать аудиенцию графине. Тогда Аврора пошла на хитрость и подстерегла короля во время охоты. Но, увидев ее, Карл резко попятился, дернул поводья и ускакал. В своем круге король высказался об Авроре по-солдатски, близко в русском переводе к слову «б…дь».

Очевидно, тут дело было не только в нетрадиционной сексуальной ориентации шведского короля. Карл, начиная войну, решил свергнуть Августа с польского престола и взять под контроль всю Речь Посполитую. Сразу после форсирования Двины он издал манифест, в котором объявил себя защитником польских вольностей, а Августа – тираном, поправшим их.

Перезимовав в Курляндии, Карл XII весной 1702 г. вторгся в собственно Речь Посполитую. В мае 1702 г. шведы без боя заняли Варшаву. Карл распустил польский гарнизон и милицию, выставил шведские караулы и приказал населению сдать оружие. Размер контрибуции он определил в сто тысяч талеров.

В свою очередь Август ввел в Польшу двенадцатитысячное саксонское войско, а резиденцией себе выбрал старую польскую столицу Краков. К Августу примкнуло и несколько панов, приведших свои частные армии общей численностью около 12 тысяч человек.

Глава польской католической церкви примас Михаил Радзеевский обратился к Августу с предложением о посредничестве в поисках мира. Август разрешил примасу отправиться в Варшаву. Аудиенция примаса у Карла XII длилась всего 15 минут. В заключение ее король громко произнес: «Я не заключу мира с поляками, пока они не выберут другого короля!»

9 июля 1702 г. войска Августа и Карла сошлись на равнине у городка Клишова между Краковом и Варшавой. В самом начале боя ядром был убит начальник шведской кавалерии герцог Фридрих Голштейн-Готторпский, зять (муж сестры) Карла XII. Рассвирепевший Карл возглавил конницу и лихо повел ее в атаку. Саксонские войска в центре и на левом фланге упорно защищались и трижды переходили в контратаку. Однако польские части на правом фланге бросились наутек от шведов. В итоге шведы одержали еще одну блестящую победу. Им досталась вся артиллерия и войсковая казна противника.