Страница:

Те же нейроны, которые возбудились при виде гриба, будут возбуждаться и при воспоминании о нем. Разумеется, не в полном составе: возбуждение нейронов, реагирующих на новизну, будет слабее, стимула к действию – нагнуться и срезать – тоже не возникнет. Все-таки мы, как правило, способны отличить воображаемую реальность от непосредственно воспринимаемой.

Но «информативная» часть у обоих переживаний одна и та же.

На нейробиологическом уровне она представляет собой возбуждение одних и тех же нейронов.

Когда с этой идеей свыкаешься, начинаешь понимать, что мозг вряд ли смог бы работать как-то иначе. Зачем создавать и хранить две одинаковые мысленные модели одного и того же?

Это расточительно, неэффективно и чревато путаницей. Конечно, модель должна быть одна. Из этого следует, что зеркальных нейронов просто не может не быть у животных, способных хотя бы приблизительно понять, что чувствует соплеменник.

В 2006 году сотрудники психологического факультета и Центра исследований боли Университета Макгилла (Монреаль, Канада) провели серию экспериментов с целью выявления способности к эмпатии у мышей (Langford et al., 2006). Они исходили из предположения, что если такая способность у мышей есть, то вид страдающего сородича должен влиять на восприятие мышами собственных болевых ощущений.

Мышей мучили тремя разными способами, причем в зависимости от вида истязания различной была и реакция на боль. Во всех опытах страдания животных были умеренными и не представляли угрозы для здоровья. Мышам делали инъекции уксусной кислоты (реакция на боль – подергивания), формалина (реакция – вылизывание больного места) и направляли на лапки обжигающий тепловой луч (сила реакции на боль оценивалась по скорости отдергивания лапок).

В первой серии опытов мышей сажали попарно в контейнеры из оргстекла и делали болезненные инъекции либо одной из них, либо обеим. Оказалось, что мыши сильнее реагируют на собственную боль, если видят, что их сосед по камере тоже страдает. Однако этот эффект наблюдался не всегда, а лишь в том случае, если подопытные мыши были знакомы друг с другом, то есть до начала эксперимента содержались в одной клетке не менее двух недель. Страдания незнакомцев не находили отклика в мышиной душе и никак не влияли на их «болевое поведение».

Было также замечено, что болезненные подергивания, спровоцированные инъекцией уксуса, у подопытных мышей синхронизируются. Одновременные судороги наблюдались чаще, чем диктуется простой вероятностью. Эта синхронизация была сильнее выражена у знакомых мышей по сравнению с незнакомыми.

Ученые попытались выяснить, при помощи каких органов чувств мыши получают информацию о страданиях соседа. Для этого использовались глухие мыши; мыши, у которых обонятельный эпителий был разрушен при помощи сульфата цинка; применялись также разные прозрачные и непрозрачные перегородки. Оказалось, что мыши, лишенные возможности слышать, обонять или прикасаться к товарищу по несчастью, все равно понимали, что он страдает. Они переставали это понимать, только если их разделяла непрозрачная перегородка, то есть одновременно были отключены тактильный и зрительный каналы, при сохранении возможности обмена информацией посредством звуков и запахов. Из этого исследователи сделали вывод, что мыши судят о страданиях соседа преимущественно на основе зрительной информации.

Было также обнаружено, что реакция на собственную боль значительно уменьшается у самцов, находящихся в одной камере с не испытывающим боли незнакомцем. Вероятно, присутствие потенциального соперника мобилизует силы зверька и отвлекает его от болезненных ощущений.

В другой серии опытов мышам кололи формалин: одним маленькую дозу, другим большую. Оказалось, что мыши, получившие маленькую дозу, облизывались чаще в том случае, если вместе с ними находился знакомый зверек, получивший большую дозу. Напротив, мышь, получившая большую дозу, облизывалась реже, если ее товарищ по камере получил маленькую дозу. Страдания незнакомцев, как и в опытах с уксусом, не оказывали влияния на болевое поведение мышей.

В последней серии экспериментов ученые пытались доказать, что наблюдаемые эффекты не связаны с подражанием. Ведь можно было бы предположить, что мыши облизываются или дергаются вовсе не потому, что осознают боль соседа и из-за этого острее воспринимают свою. Может быть, они просто зачем-то подражают его действиям. Мышам кололи уксус и проверяли силу реакции на обжигающий луч. Оказалось, что мыши быстрее отдергивают лапки от луча, если их сосед корчится из-за введенного уксуса; точно такое же повышение чувствительности к высокой температуре наблюдалось и при введении уксуса самой подопытной мыши. Таким образом, ощущение как своей, так и чужой боли обостряет восприятие болевых стимулов совершенно иной природы. Значит, дело тут не в подражании. Опять же, как и в остальных опытах, на поведение мышей влияли только страдания знакомых животных.

Физиологические механизмы эмпатии сейчас активно изучаются в основном на людях. Однако возможности экспериментов на людях сильно ограничены (к счастью), поэтому открытие хорошей «животной модели», не защищенной международными конвенциями о правах, выводит исследователей на широкий оперативный простор.

Тот факт, что мыши чувствительны только к страданиям знакомых мышей, наводит на мысль, что способность к эмпатии могла развиться как одна из адаптаций к общественному образу жизни. Она может играть особенно важную роль во взаимоотношениях между родителями и детенышами. Чувствительность к эмоциональному состоянию, понимание желаний и намерений детеныша могли бы помочь матери обеспечить потомству наилучший уход, защиту и воспитание. Хотя в принципе тут можно обойтись и одними врожденными или выученными поведенческими реакциями, без эмоционального отклика – как это, вероятно, происходит у насекомых, заботящихся о своем потомстве.

Эксперименты, проведенные биологами из Бристольского и Лондонского университетов, показали, что ключевые элементы эмпатии есть и у домашних кур (Edgar et al., 2011). Давно известно, что куры-матери внимательны к поведению своих цыплят. Например, они целенаправленно учат их клевать «правильные» (съедобные) объекты и меняют свое поведение, когда видят, что цыплята клюют что-то несъедобное. Это говорит о когнитивной чувствительности курицы к состоянию цыпленка, но не обязательно о ее эмоциональной вовлеченности: курица понимает, что происходит с цыпленком, но переживает ли она за него?

Чтобы хоть немного приблизиться к ответу на этот трудноразрешимый вопрос, авторы изучили не только поведенческие, но и физиологические реакции кур, видящих, как их цыпленок подвергается слабому стрессовому воздействию. В эксперименте приняли участие 14 кур со своими выводками. Каждую мамашу и цыплят сначала долго приучали к экспериментальной обстановке, чтобы она не вызывала у них беспокойства. Опыты проводились в деревянном ящике, разделенном пополам перегородкой из оргстекла. К курице ремешками приматывали прибор для измерения пульса; при помощи тепловизора регистрировалась температура глаз и гребешка. Использовалось четыре экспериментальные ситуации:

1. контроль – курица и цыплята в течение 20 минут находились в своих отсеках и не подвергались никаким воздействиям;

2. первые 10 минут ничего не происходило, а затем на цыплят направляли струю воздуха. Это продолжалось одну секунду, затем следовала 30-секундная пауза, после чего на цыплят снова дули одну секунду, и так далее;

3. все было так же, как во втором случае, только струю воздуха направляли не на цыплят, а на курицу;

4. птицы слышали шипение воздушной струи, вырывающейся из контейнера со сжатым воздухом, но струю ни на кого не направляли.

Каждая курица с выводком в течение двух недель была протестирована по два раза во всех четырех ситуациях. В каждом тесте сравнивались поведенческие и физиологические параметры в течение первого и второго 10-минутных периодов («до воздействия» и «во время воздействия»).

Поведение курицы в контрольных ситуациях 1 и 4 было одинаковым в оба периода. В ситуациях 2 и 3 курица в течение второй десятиминутки («во время воздействия») достоверно меньше времени тратила на чистку перьев, чаще принимала настороженную позу и в целом издавала больше звуков, однако специфическое материнское квохтанье, которым курица подзывает к себе цыплят, усиливалось только в ситуации 2, когда ветер дул на птенцов. Квохтанье выполняет как минимум две функции: во-первых, оно помогает матери уводить цыплят от опасности, во-вторых, ранее было показано, что эти звуки способствуют обучению: цыплята лучше запоминают те ситуации и события, которые сопровождаются материнским квохтаньем.

Пульс курицы достоверно учащался только в ситуации 2 и оставался ровным во всех остальных случаях. Температура глаз снижалась в ситуациях 2 и 3, гребешка – только в ситуации 3. Как и учащение пульса, охлаждение глаз и гребешка является признаком стресса (периферические сосуды сужаются, что ведет к оттоку крови от периферии к мышцам и внутренним органам).

Таким образом, куры продемонстрировали характерный набор физиологических и поведенческих реакций на стресс и испуг как в ситуации 3, когда ветер дул на них самих, так и в ситуации 2, когда ветер дул на цыплят. Самое интересное, что учащение сердцебиения и материнского квохтанья было отмечено только в ситуации 2, тогда как охлаждение гребешка наблюдалось только в ситуации 3. Авторы отмечают, что эти различия нельзя объяснить реакцией матери на звуки, издаваемые цыплятами, потому что цыплята в ситуации 2 пищали не больше, чем во всех остальных ситуациях. Кроме того, не было выявлено никаких корреляций между цыплячьим писком и поведением матери.

По-видимому, все это означает, что у кур имеется специфическая эмоциональная реакция на опасность, угрожающую потомству, причем она отличается от реакции на точно такие же стимулы, направленные на саму птицу. Это можно рассматривать как довод в пользу того, что куры обладают способностью к эмпатии или по крайней мере некоторыми ее ключевыми элементами.

Чтобы окончательно доказать, что неприятная ситуация, в которую попали птенцы, вызывает у курицы-матери отрицательные эмоции (а не нейтральные реакции, такие как «интерес» или «повышенное внимание»), следовало бы проследить за работой ее мозга. Пока же нейробиологи не подключились к этим исследованиям, приходится довольствоваться косвенными аргументами. В частности, авторы отмечают, что куры целенаправленно избегают ситуаций, на которые они реагируют так же, как на струю воздуха в эксперименте. Следовательно, эти реакции скорее всего связаны с отрицательными эмоциями.

Понимание чужих поступков

Орудийная деятельность

Но «информативная» часть у обоих переживаний одна и та же.

На нейробиологическом уровне она представляет собой возбуждение одних и тех же нейронов.

Когда с этой идеей свыкаешься, начинаешь понимать, что мозг вряд ли смог бы работать как-то иначе. Зачем создавать и хранить две одинаковые мысленные модели одного и того же?

Это расточительно, неэффективно и чревато путаницей. Конечно, модель должна быть одна. Из этого следует, что зеркальных нейронов просто не может не быть у животных, способных хотя бы приблизительно понять, что чувствует соплеменник.

В 2006 году сотрудники психологического факультета и Центра исследований боли Университета Макгилла (Монреаль, Канада) провели серию экспериментов с целью выявления способности к эмпатии у мышей (Langford et al., 2006). Они исходили из предположения, что если такая способность у мышей есть, то вид страдающего сородича должен влиять на восприятие мышами собственных болевых ощущений.

Мышей мучили тремя разными способами, причем в зависимости от вида истязания различной была и реакция на боль. Во всех опытах страдания животных были умеренными и не представляли угрозы для здоровья. Мышам делали инъекции уксусной кислоты (реакция на боль – подергивания), формалина (реакция – вылизывание больного места) и направляли на лапки обжигающий тепловой луч (сила реакции на боль оценивалась по скорости отдергивания лапок).

В первой серии опытов мышей сажали попарно в контейнеры из оргстекла и делали болезненные инъекции либо одной из них, либо обеим. Оказалось, что мыши сильнее реагируют на собственную боль, если видят, что их сосед по камере тоже страдает. Однако этот эффект наблюдался не всегда, а лишь в том случае, если подопытные мыши были знакомы друг с другом, то есть до начала эксперимента содержались в одной клетке не менее двух недель. Страдания незнакомцев не находили отклика в мышиной душе и никак не влияли на их «болевое поведение».

Было также замечено, что болезненные подергивания, спровоцированные инъекцией уксуса, у подопытных мышей синхронизируются. Одновременные судороги наблюдались чаще, чем диктуется простой вероятностью. Эта синхронизация была сильнее выражена у знакомых мышей по сравнению с незнакомыми.

Ученые попытались выяснить, при помощи каких органов чувств мыши получают информацию о страданиях соседа. Для этого использовались глухие мыши; мыши, у которых обонятельный эпителий был разрушен при помощи сульфата цинка; применялись также разные прозрачные и непрозрачные перегородки. Оказалось, что мыши, лишенные возможности слышать, обонять или прикасаться к товарищу по несчастью, все равно понимали, что он страдает. Они переставали это понимать, только если их разделяла непрозрачная перегородка, то есть одновременно были отключены тактильный и зрительный каналы, при сохранении возможности обмена информацией посредством звуков и запахов. Из этого исследователи сделали вывод, что мыши судят о страданиях соседа преимущественно на основе зрительной информации.

Было также обнаружено, что реакция на собственную боль значительно уменьшается у самцов, находящихся в одной камере с не испытывающим боли незнакомцем. Вероятно, присутствие потенциального соперника мобилизует силы зверька и отвлекает его от болезненных ощущений.

В другой серии опытов мышам кололи формалин: одним маленькую дозу, другим большую. Оказалось, что мыши, получившие маленькую дозу, облизывались чаще в том случае, если вместе с ними находился знакомый зверек, получивший большую дозу. Напротив, мышь, получившая большую дозу, облизывалась реже, если ее товарищ по камере получил маленькую дозу. Страдания незнакомцев, как и в опытах с уксусом, не оказывали влияния на болевое поведение мышей.

В последней серии экспериментов ученые пытались доказать, что наблюдаемые эффекты не связаны с подражанием. Ведь можно было бы предположить, что мыши облизываются или дергаются вовсе не потому, что осознают боль соседа и из-за этого острее воспринимают свою. Может быть, они просто зачем-то подражают его действиям. Мышам кололи уксус и проверяли силу реакции на обжигающий луч. Оказалось, что мыши быстрее отдергивают лапки от луча, если их сосед корчится из-за введенного уксуса; точно такое же повышение чувствительности к высокой температуре наблюдалось и при введении уксуса самой подопытной мыши. Таким образом, ощущение как своей, так и чужой боли обостряет восприятие болевых стимулов совершенно иной природы. Значит, дело тут не в подражании. Опять же, как и в остальных опытах, на поведение мышей влияли только страдания знакомых животных.

Физиологические механизмы эмпатии сейчас активно изучаются в основном на людях. Однако возможности экспериментов на людях сильно ограничены (к счастью), поэтому открытие хорошей «животной модели», не защищенной международными конвенциями о правах, выводит исследователей на широкий оперативный простор.

Тот факт, что мыши чувствительны только к страданиям знакомых мышей, наводит на мысль, что способность к эмпатии могла развиться как одна из адаптаций к общественному образу жизни. Она может играть особенно важную роль во взаимоотношениях между родителями и детенышами. Чувствительность к эмоциональному состоянию, понимание желаний и намерений детеныша могли бы помочь матери обеспечить потомству наилучший уход, защиту и воспитание. Хотя в принципе тут можно обойтись и одними врожденными или выученными поведенческими реакциями, без эмоционального отклика – как это, вероятно, происходит у насекомых, заботящихся о своем потомстве.

Эксперименты, проведенные биологами из Бристольского и Лондонского университетов, показали, что ключевые элементы эмпатии есть и у домашних кур (Edgar et al., 2011). Давно известно, что куры-матери внимательны к поведению своих цыплят. Например, они целенаправленно учат их клевать «правильные» (съедобные) объекты и меняют свое поведение, когда видят, что цыплята клюют что-то несъедобное. Это говорит о когнитивной чувствительности курицы к состоянию цыпленка, но не обязательно о ее эмоциональной вовлеченности: курица понимает, что происходит с цыпленком, но переживает ли она за него?

Чтобы хоть немного приблизиться к ответу на этот трудноразрешимый вопрос, авторы изучили не только поведенческие, но и физиологические реакции кур, видящих, как их цыпленок подвергается слабому стрессовому воздействию. В эксперименте приняли участие 14 кур со своими выводками. Каждую мамашу и цыплят сначала долго приучали к экспериментальной обстановке, чтобы она не вызывала у них беспокойства. Опыты проводились в деревянном ящике, разделенном пополам перегородкой из оргстекла. К курице ремешками приматывали прибор для измерения пульса; при помощи тепловизора регистрировалась температура глаз и гребешка. Использовалось четыре экспериментальные ситуации:

1. контроль – курица и цыплята в течение 20 минут находились в своих отсеках и не подвергались никаким воздействиям;

2. первые 10 минут ничего не происходило, а затем на цыплят направляли струю воздуха. Это продолжалось одну секунду, затем следовала 30-секундная пауза, после чего на цыплят снова дули одну секунду, и так далее;

3. все было так же, как во втором случае, только струю воздуха направляли не на цыплят, а на курицу;

4. птицы слышали шипение воздушной струи, вырывающейся из контейнера со сжатым воздухом, но струю ни на кого не направляли.

Каждая курица с выводком в течение двух недель была протестирована по два раза во всех четырех ситуациях. В каждом тесте сравнивались поведенческие и физиологические параметры в течение первого и второго 10-минутных периодов («до воздействия» и «во время воздействия»).

Поведение курицы в контрольных ситуациях 1 и 4 было одинаковым в оба периода. В ситуациях 2 и 3 курица в течение второй десятиминутки («во время воздействия») достоверно меньше времени тратила на чистку перьев, чаще принимала настороженную позу и в целом издавала больше звуков, однако специфическое материнское квохтанье, которым курица подзывает к себе цыплят, усиливалось только в ситуации 2, когда ветер дул на птенцов. Квохтанье выполняет как минимум две функции: во-первых, оно помогает матери уводить цыплят от опасности, во-вторых, ранее было показано, что эти звуки способствуют обучению: цыплята лучше запоминают те ситуации и события, которые сопровождаются материнским квохтаньем.

Пульс курицы достоверно учащался только в ситуации 2 и оставался ровным во всех остальных случаях. Температура глаз снижалась в ситуациях 2 и 3, гребешка – только в ситуации 3. Как и учащение пульса, охлаждение глаз и гребешка является признаком стресса (периферические сосуды сужаются, что ведет к оттоку крови от периферии к мышцам и внутренним органам).

Таким образом, куры продемонстрировали характерный набор физиологических и поведенческих реакций на стресс и испуг как в ситуации 3, когда ветер дул на них самих, так и в ситуации 2, когда ветер дул на цыплят. Самое интересное, что учащение сердцебиения и материнского квохтанья было отмечено только в ситуации 2, тогда как охлаждение гребешка наблюдалось только в ситуации 3. Авторы отмечают, что эти различия нельзя объяснить реакцией матери на звуки, издаваемые цыплятами, потому что цыплята в ситуации 2 пищали не больше, чем во всех остальных ситуациях. Кроме того, не было выявлено никаких корреляций между цыплячьим писком и поведением матери.

По-видимому, все это означает, что у кур имеется специфическая эмоциональная реакция на опасность, угрожающую потомству, причем она отличается от реакции на точно такие же стимулы, направленные на саму птицу. Это можно рассматривать как довод в пользу того, что куры обладают способностью к эмпатии или по крайней мере некоторыми ее ключевыми элементами.

Чтобы окончательно доказать, что неприятная ситуация, в которую попали птенцы, вызывает у курицы-матери отрицательные эмоции (а не нейтральные реакции, такие как «интерес» или «повышенное внимание»), следовало бы проследить за работой ее мозга. Пока же нейробиологи не подключились к этим исследованиям, приходится довольствоваться косвенными аргументами. В частности, авторы отмечают, что куры целенаправленно избегают ситуаций, на которые они реагируют так же, как на струю воздуха в эксперименте. Следовательно, эти реакции скорее всего связаны с отрицательными эмоциями.

Понимание чужих поступков

В 2002 году были опубликованы результаты изящных экспериментов, показавших, что уже в возрасте 14 месяцев дети способны критически анализировать чужое поведение и отличать осмысленные, целенаправленные поступки от случайных или вынужденных (Gergely et al., 2002). Экспериментатор на глазах у детей включал лампочку, нажимая на кнопку головой, хотя мог сделать это руками. Дети копировали это действие: когда им предоставлялась такая возможность, они тоже нажимали на кнопку головой – очевидно, полагая, что у этого способа нажатия на кнопку есть какие-то важные преимущества, раз взрослый человек так поступает. Однако если у экспериментатора, когда он нажимал головой на кнопку, были чем-то заняты руки, то дети не копировали слепо его действия, а нажимали на кнопку рукой. Очевидно, они понимали, что взрослый воспользовался головой лишь потому, что руки у него были заняты. Следовательно, малыши не просто подражают взрослым, а анализируют их поведение, учитывая при этом всю ситуацию.

Для такого анализа нужно обладать тем, что в англоязычной литературе называют theory of mind («теория ума»), то есть пониманием того, что другое существо тоже что-то соображает, что его поступки преследуют определенную цель и обусловлены некими рациональными мотивами[7]. Традиционно считалось, что такое понимание присуще только человеку.

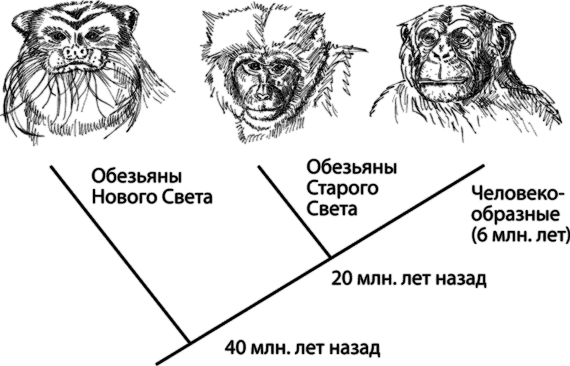

Обезьяны, принявшие участие в эксперименте (слева направо): тамарин (Saguinus), макака (Macaca) и шимпанзе (Pan). По рисунку из Wood et al., 2007.

Обезьяны, принявшие участие в эксперименте (слева направо): тамарин (Saguinus), макака (Macaca) и шимпанзе (Pan). По рисунку из Wood et al., 2007.

Американские этологи провели эксперименты с тремя видами обезьян – тамарином, макакой резусом и шимпанзе, – чтобы проверить, нет ли у этих обезьян такой же способности к неформальному анализу чужих поступков, какая была выявлена у 14-месячных детей (Wood et al., 2007). В первой серии экспериментов животных приучали выбирать из двух непрозрачных стаканчиков тот, в котором лежит конфета. Сначала угощение клали в один из стаканчиков на глазах у обезьяны, придвигали к ней оба стаканчика и смотрели, какой она выберет. Если она брала пустой стаканчик, то конфеты не получала. Это был еще не эксперимент, а подготовка к эксперименту.

Когда обезьяны усваивали правила игры (они это понимали очень быстро, практически сразу), ученые приступали к основной части опыта. Обезьяне показывали два стаканчика, потом закрывали их загородкой и делали вид, что кладут в один из стаканчиков конфету, но обезьяна не могла видеть, в какой из двух. Потом загородку убирали, и экспериментатор совершал одно из двух действий: «случайное» либо «целенаправленное». В первом случае он прикасался к одному из стаканчиков тыльной стороной ладони, а потом убирал руку. Во втором случае он брал один из стаканчиков пальцами, не поднимая его, а потом точно так же убирал руку. После этого оба стаканчика пододвигали к обезьяне и смотрели, какой она выберет.

Выяснилось, что все три вида обезьян четко отличают «случайный» жест экспериментатора от «целенаправленного». В первом случае они с равной вероятностью брали любой из двух стаканчиков. Очевидно, прикосновение тыльной стороной ладони ими интерпретировалось как ничего не значащее. Во втором случае они брали тот стаканчик, который экспериментатор хватал пальцами, в три раза чаще (то есть примерно в 75 % случаев). Авторы предполагают, что этот жест воспринимался обезьянами либо как попытка взять стаканчик, либо как указание, подсказка, адресованная лично им, – но, во всяком случае, как целенаправленный и осмысленный поступок.

Таким образом, обезьяны отличают в чужом поведении случайные действия от целенаправленных. Но оставался открытым вопрос: как они это делают? Может быть, они интерпретируют чужое поведение поверхностно, формально: например, акт хватания считается «важным», а прикосновение тыльной стороной ладони – «неважным». В этом случае результат можно объяснить и без «теории ума». Чтобы это проверить, была поставлена вторая серия экспериментов.

Здесь все было устроено в общем так же, но экспериментатор прикасался к стаканчику не ладонью, а локтем. Ни один из исследованных видов обезьян никогда не пользуется локтями, чтобы на что-то указывать или тем более что-то брать. Поэтому для правильной интерпретации такого жеста одними формальными методами не обойтись – нужно пошевелить мозгами. В этой серии экспериментов тоже применялось два вида действия: «целенаправленное» и «случайное». В первом случае у экспериментатора руки были заняты. Обезьяна должна была сообразить, что человек потому и пользуется локтем, что у него заняты руки, и жест должен что-то значить. Во втором случае руки экспериментатора были свободны. Обезьяне нужно было понять, что если бы человек хотел взять стаканчик или указать на него, то сделал бы это рукой – ведь она свободна, и поэтому весь жест можно интерпретировать как случайное, бессмысленное действие.

Все три вида обезьян правильно разобрались в ситуации: если руки у человека были свободны, они брали любой из стаканчиков наугад, если заняты – выбирали тот, на который человек им указал локтем.

Авторы сделали вывод, что все исследованные обезьяны способны анализировать чужие поступки, в том числе нестандартные, с учетом конкретной ситуации, и справляются с этим не хуже четырнадцатимесячных детей. Без «теории ума», по мнению исследователей, тут не обойтись.

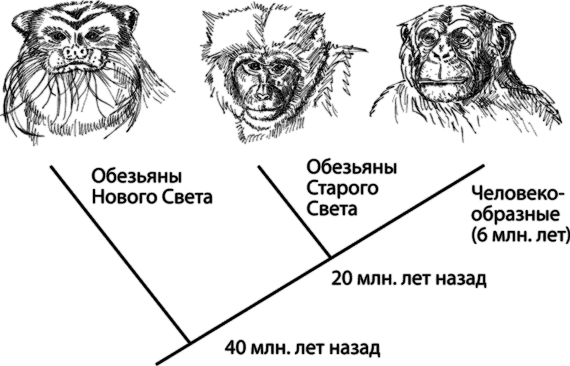

Поскольку обезьяны Нового Света, к которым относится тамарин, отделились от обезьян Старого Света, по некоторым оценкам, около 40 млн лет назад, авторы заключили, что способность понимать мотивы чужих поступков появилась у приматов уже очень давно. Это умение, скорее всего, развилось в связи с общественным образом жизни: трудно выжить в тесном коллективе таких высокоразвитых существ, как обезьяны, если не понимаешь мотивации поведения соплеменников.

Для такого анализа нужно обладать тем, что в англоязычной литературе называют theory of mind («теория ума»), то есть пониманием того, что другое существо тоже что-то соображает, что его поступки преследуют определенную цель и обусловлены некими рациональными мотивами[7]. Традиционно считалось, что такое понимание присуще только человеку.

Американские этологи провели эксперименты с тремя видами обезьян – тамарином, макакой резусом и шимпанзе, – чтобы проверить, нет ли у этих обезьян такой же способности к неформальному анализу чужих поступков, какая была выявлена у 14-месячных детей (Wood et al., 2007). В первой серии экспериментов животных приучали выбирать из двух непрозрачных стаканчиков тот, в котором лежит конфета. Сначала угощение клали в один из стаканчиков на глазах у обезьяны, придвигали к ней оба стаканчика и смотрели, какой она выберет. Если она брала пустой стаканчик, то конфеты не получала. Это был еще не эксперимент, а подготовка к эксперименту.

Когда обезьяны усваивали правила игры (они это понимали очень быстро, практически сразу), ученые приступали к основной части опыта. Обезьяне показывали два стаканчика, потом закрывали их загородкой и делали вид, что кладут в один из стаканчиков конфету, но обезьяна не могла видеть, в какой из двух. Потом загородку убирали, и экспериментатор совершал одно из двух действий: «случайное» либо «целенаправленное». В первом случае он прикасался к одному из стаканчиков тыльной стороной ладони, а потом убирал руку. Во втором случае он брал один из стаканчиков пальцами, не поднимая его, а потом точно так же убирал руку. После этого оба стаканчика пододвигали к обезьяне и смотрели, какой она выберет.

Выяснилось, что все три вида обезьян четко отличают «случайный» жест экспериментатора от «целенаправленного». В первом случае они с равной вероятностью брали любой из двух стаканчиков. Очевидно, прикосновение тыльной стороной ладони ими интерпретировалось как ничего не значащее. Во втором случае они брали тот стаканчик, который экспериментатор хватал пальцами, в три раза чаще (то есть примерно в 75 % случаев). Авторы предполагают, что этот жест воспринимался обезьянами либо как попытка взять стаканчик, либо как указание, подсказка, адресованная лично им, – но, во всяком случае, как целенаправленный и осмысленный поступок.

Таким образом, обезьяны отличают в чужом поведении случайные действия от целенаправленных. Но оставался открытым вопрос: как они это делают? Может быть, они интерпретируют чужое поведение поверхностно, формально: например, акт хватания считается «важным», а прикосновение тыльной стороной ладони – «неважным». В этом случае результат можно объяснить и без «теории ума». Чтобы это проверить, была поставлена вторая серия экспериментов.

Здесь все было устроено в общем так же, но экспериментатор прикасался к стаканчику не ладонью, а локтем. Ни один из исследованных видов обезьян никогда не пользуется локтями, чтобы на что-то указывать или тем более что-то брать. Поэтому для правильной интерпретации такого жеста одними формальными методами не обойтись – нужно пошевелить мозгами. В этой серии экспериментов тоже применялось два вида действия: «целенаправленное» и «случайное». В первом случае у экспериментатора руки были заняты. Обезьяна должна была сообразить, что человек потому и пользуется локтем, что у него заняты руки, и жест должен что-то значить. Во втором случае руки экспериментатора были свободны. Обезьяне нужно было понять, что если бы человек хотел взять стаканчик или указать на него, то сделал бы это рукой – ведь она свободна, и поэтому весь жест можно интерпретировать как случайное, бессмысленное действие.

Все три вида обезьян правильно разобрались в ситуации: если руки у человека были свободны, они брали любой из стаканчиков наугад, если заняты – выбирали тот, на который человек им указал локтем.

Авторы сделали вывод, что все исследованные обезьяны способны анализировать чужие поступки, в том числе нестандартные, с учетом конкретной ситуации, и справляются с этим не хуже четырнадцатимесячных детей. Без «теории ума», по мнению исследователей, тут не обойтись.

Поскольку обезьяны Нового Света, к которым относится тамарин, отделились от обезьян Старого Света, по некоторым оценкам, около 40 млн лет назад, авторы заключили, что способность понимать мотивы чужих поступков появилась у приматов уже очень давно. Это умение, скорее всего, развилось в связи с общественным образом жизни: трудно выжить в тесном коллективе таких высокоразвитых существ, как обезьяны, если не понимаешь мотивации поведения соплеменников.

Орудийная деятельность

Давно прошли те времена, когда изготовление и использование орудий считались уникальными свойствами человека. Сегодня известно множество видов животных, использующих орудия в повседневной жизни, причем в ход идут как неизмененные природные объекты, так и обработанные (например, палки с удаленными сучками и листьями).

Людям, исследующим поведение животных, избавиться от антропоцентрических оценок трудно. Возможно, этим отчасти объясняется устоявшееся представление о том, что орудийная деятельность является лучшим показателем интеллектуального уровня (когнитивных возможностей) в целом. Еще бы, ведь мы, люди, достигли самых выдающихся успехов именно в этой области. Разные эксперты придерживаются разных точек зрения о том, насколько справедлива такая оценка. Например, один из ведущих российских этологов Ж. И. Резникова полагает, что сложная орудийная деятельность не обязательно говорит о большом уме (Резникова, 2006). Другие ведущие этологи расставляют акценты несколько иначе (Зорина, Полетаева, 2002).

Орудийная деятельность особенно широко распространена у млекопитающих, причем отнюдь не только у обезьян. Слоны отгоняют ветками мух, а если сломанная ветка слишком велика, они кладут ее на землю и, придерживая ногой, отрывают хоботом часть нужного размера. Некоторые грызуны используют камешки для разрыхления и отгребания почвы при рытье нор. Каланы (морские выдры) отдирают прикрепленных к скалам моллюсков при помощи крупных камней – «молотков», а другие, менее крупные камни используют для разбивания раковин: лежа на спине на поверхности воды, зверь кладет камень-наковальню на грудь и колотит по нему раковиной. Медведи способны сбивать плоды с деревьев при помощи палок; зафиксировано использование камней и глыб льда белыми медведями для убийства тюленей.

Много данных накоплено и об орудийном поведении у птиц. Новокаледонские галки достают насекомых из трещин в коре при помощи разнообразных приспособлений, изготавливаемых самими птицами из прочных листьев и хвоинок. Египетские грифы разбивают страусиные яйца, бросая в них камни. Некоторые цапли бросают в воду разные предметы (перья, личинки насекомых), чтобы приманить рыб. Семейство цапель в морском аквариуме Майами научилось приманивать рыб гранулированным кормом, который птицы воровали у сотрудников. Сычи собирают экскременты млекопитающих и раскладывают их вокруг своих гнезд, чтобы приманить жуков-навозников.

Но все-таки самые талантливые «технари» среди животных – приматы. Многие обезьяны разбивают камнями орехи, раковины и птичьи яйца; вытирают листьями грязные фрукты; используют жеваные листья в качестве губок, чтобы доставать воду из углублений (похожие технические решения наблюдались и у муравьев, столкнувшихся с необходимостью доставки в муравейник жидкой пищи); извлекают насекомых из щелей при помощи острых палочек; бросают камни и другие предметы в недругов.

Эксперименты показали, что высшие обезьяны в неволе быстро осваивают разнообразные, в том числе и весьма сложные, виды орудийной деятельности, которые никогда не наблюдаются у этих видов в природе. Вот тут-то и обнаруживается первая странность: почему при наличии таких способностей обезьяны в природе используют их довольно редко и явно не полностью? Так, из четырех ближайших к человеку видов (шимпанзе, бонобо, горилла, орангутан) систематическое использование орудий в природных условиях характерно лишь для шимпанзе. Остальные делают это очень редко, то есть «могут, но не хотят» (Резникова, 2006).

Вторая странность состоит в чрезвычайно большом размахе индивидуальных различий по «инструментальным способностям» у представителей одного и того же вида. Похоже, в природных популяциях «технические гении» мирно сожительствуют с «непроходимыми техническими тупицами», причем едва ли кто-то из них чувствует разницу. Иной капуцин справляется с задачами на сообразительность лучше многих шимпанзе. В ряде экспериментов и отдельные птицы, такие как новокаледонские галки, показывали лучшие результаты, чем человекообразные приматы. Знаменитые обезьяньи «гении», такие как шимпанзе Уошо, горилла Коко или бонобо Канзи[8], – это именно гении, а вовсе не типичные представители своих видов. Даже одно и то же животное может то показывать чудеса изобретательности, то проявлять необъяснимую тупость (к примеру, пытаться разбить орех вареной картофелиной).

Обычно считают, что орудийная деятельность животных – своеобразная вершина айсберга (ей предшествует оценка обстоятельств, поиск подходящих предметов, расчет последствий), и потому дает возможность интегральной оценки интеллекта. Возможно, это действительно так, но только приходится признать, что интеллект (в человеческом понимании), по-видимому, не является критичным для выживания большинства животных, что он – некий эпифеномен, побочный эффект более важных для их жизни характеристик мозговой деятельности. В противном случае в природных популяциях не было бы такого колоссального размаха изменчивости по этому признаку. Хотя, с другой стороны, разве у людей иначе?

Характерная особенность орудийной деятельности животных – быстрая фиксация и ритуализация найденных однажды решений и полнейшее нежелание переучиваться при изменении обстоятельств. По словам Н. Н. Ладыгиной-Котс (одной из первых исследовательниц обезьяньего интеллекта), «шимпанзе – раб прошлых навыков, трудно и медленно перестраиваемых на новые пути решения».

Шимпанзе Рафаэлю исследователи давали дырявую кружку и шарик, которым можно было заткнуть дырку. Рафаэль не догадывался это сделать, пока однажды случайно не плюнул шариком в кружку. Шарик заткнул отверстие, вода перестала вытекать, и шимпанзе это запомнил. С тех пор он постоянно пользовался шариком, чтобы заткнуть дырку в кружке, но всегда делал это тем же способом, что и в первый раз, – брал шарик в рот и плевал им в кружку. Через некоторое время ему дали кружку без дырки, и Рафаэль, совсем уж по-глупому, плевал шариком и в нее тоже. Наконец, когда ему предложили на выбор две кружки – привычную дырявую и целую, бедное животное не колеблясь выбрало дырявую. Впрочем, как знать, может, он просто любил свою дырявую кружку, а шариком плевался, потому что думал, что это нравится экспериментаторам?

Дикие шимпанзе в одном из африканских национальных парков научились сбивать плоды с дерева, на которое не могли забраться, с соседнего дерева при помощи сорванных с него веток. Когда все подходящие ветки были оборваны, животные впали в полную растерянность, и никто из них так и не догадался принести ветку с какого-нибудь другого дерева или куста, хотя для других целей (например, для выковыривания насекомых) шимпанзе часто пользуются палками, принесенными издалека.

Конечно, про людей тоже можно рассказать немало подобных историй. И потом, разве кто-то сомневается, что интеллект у людей в среднем все же мощнее, чем у нечеловеческих обезьян? Даром, что ли, наш мозг втрое больше по объему?

Ж. И. Резникова полагает, что подобное «глупое» поведение может быть обратной стороной способности к быстрому обучению, которое обеспечивается формированием устойчивых ассоциативных связей. Возможно, если бы животные не учились так быстро, выученные стереотипы были бы не столь жесткими. А сумей они и вовсе избавиться от плена стереотипов, их поведение стало бы гораздо интеллектуальнее.

Об этом говорит ряд экспериментов. Многим животным (обезьянам и птицам) предлагалась задача «Трубка с ловушкой»: нужно вытолкнуть приманку из трубки палочкой или проволокой, однако в трубке есть дырка, через которую приманка может выпасть в «ловушку», откуда ее невозможно достать. Животное должно сообразить, что надо обойти экспериментальную установку и толкать с другой стороны. Задача оказалась трудной для всех, но некоторые обезьяны и птицы все-таки справились с ней, научились уверенно ее решать.

Людям, исследующим поведение животных, избавиться от антропоцентрических оценок трудно. Возможно, этим отчасти объясняется устоявшееся представление о том, что орудийная деятельность является лучшим показателем интеллектуального уровня (когнитивных возможностей) в целом. Еще бы, ведь мы, люди, достигли самых выдающихся успехов именно в этой области. Разные эксперты придерживаются разных точек зрения о том, насколько справедлива такая оценка. Например, один из ведущих российских этологов Ж. И. Резникова полагает, что сложная орудийная деятельность не обязательно говорит о большом уме (Резникова, 2006). Другие ведущие этологи расставляют акценты несколько иначе (Зорина, Полетаева, 2002).

Орудийная деятельность особенно широко распространена у млекопитающих, причем отнюдь не только у обезьян. Слоны отгоняют ветками мух, а если сломанная ветка слишком велика, они кладут ее на землю и, придерживая ногой, отрывают хоботом часть нужного размера. Некоторые грызуны используют камешки для разрыхления и отгребания почвы при рытье нор. Каланы (морские выдры) отдирают прикрепленных к скалам моллюсков при помощи крупных камней – «молотков», а другие, менее крупные камни используют для разбивания раковин: лежа на спине на поверхности воды, зверь кладет камень-наковальню на грудь и колотит по нему раковиной. Медведи способны сбивать плоды с деревьев при помощи палок; зафиксировано использование камней и глыб льда белыми медведями для убийства тюленей.

Много данных накоплено и об орудийном поведении у птиц. Новокаледонские галки достают насекомых из трещин в коре при помощи разнообразных приспособлений, изготавливаемых самими птицами из прочных листьев и хвоинок. Египетские грифы разбивают страусиные яйца, бросая в них камни. Некоторые цапли бросают в воду разные предметы (перья, личинки насекомых), чтобы приманить рыб. Семейство цапель в морском аквариуме Майами научилось приманивать рыб гранулированным кормом, который птицы воровали у сотрудников. Сычи собирают экскременты млекопитающих и раскладывают их вокруг своих гнезд, чтобы приманить жуков-навозников.

Но все-таки самые талантливые «технари» среди животных – приматы. Многие обезьяны разбивают камнями орехи, раковины и птичьи яйца; вытирают листьями грязные фрукты; используют жеваные листья в качестве губок, чтобы доставать воду из углублений (похожие технические решения наблюдались и у муравьев, столкнувшихся с необходимостью доставки в муравейник жидкой пищи); извлекают насекомых из щелей при помощи острых палочек; бросают камни и другие предметы в недругов.

Эксперименты показали, что высшие обезьяны в неволе быстро осваивают разнообразные, в том числе и весьма сложные, виды орудийной деятельности, которые никогда не наблюдаются у этих видов в природе. Вот тут-то и обнаруживается первая странность: почему при наличии таких способностей обезьяны в природе используют их довольно редко и явно не полностью? Так, из четырех ближайших к человеку видов (шимпанзе, бонобо, горилла, орангутан) систематическое использование орудий в природных условиях характерно лишь для шимпанзе. Остальные делают это очень редко, то есть «могут, но не хотят» (Резникова, 2006).

Вторая странность состоит в чрезвычайно большом размахе индивидуальных различий по «инструментальным способностям» у представителей одного и того же вида. Похоже, в природных популяциях «технические гении» мирно сожительствуют с «непроходимыми техническими тупицами», причем едва ли кто-то из них чувствует разницу. Иной капуцин справляется с задачами на сообразительность лучше многих шимпанзе. В ряде экспериментов и отдельные птицы, такие как новокаледонские галки, показывали лучшие результаты, чем человекообразные приматы. Знаменитые обезьяньи «гении», такие как шимпанзе Уошо, горилла Коко или бонобо Канзи[8], – это именно гении, а вовсе не типичные представители своих видов. Даже одно и то же животное может то показывать чудеса изобретательности, то проявлять необъяснимую тупость (к примеру, пытаться разбить орех вареной картофелиной).

Обычно считают, что орудийная деятельность животных – своеобразная вершина айсберга (ей предшествует оценка обстоятельств, поиск подходящих предметов, расчет последствий), и потому дает возможность интегральной оценки интеллекта. Возможно, это действительно так, но только приходится признать, что интеллект (в человеческом понимании), по-видимому, не является критичным для выживания большинства животных, что он – некий эпифеномен, побочный эффект более важных для их жизни характеристик мозговой деятельности. В противном случае в природных популяциях не было бы такого колоссального размаха изменчивости по этому признаку. Хотя, с другой стороны, разве у людей иначе?

Характерная особенность орудийной деятельности животных – быстрая фиксация и ритуализация найденных однажды решений и полнейшее нежелание переучиваться при изменении обстоятельств. По словам Н. Н. Ладыгиной-Котс (одной из первых исследовательниц обезьяньего интеллекта), «шимпанзе – раб прошлых навыков, трудно и медленно перестраиваемых на новые пути решения».

Шимпанзе Рафаэлю исследователи давали дырявую кружку и шарик, которым можно было заткнуть дырку. Рафаэль не догадывался это сделать, пока однажды случайно не плюнул шариком в кружку. Шарик заткнул отверстие, вода перестала вытекать, и шимпанзе это запомнил. С тех пор он постоянно пользовался шариком, чтобы заткнуть дырку в кружке, но всегда делал это тем же способом, что и в первый раз, – брал шарик в рот и плевал им в кружку. Через некоторое время ему дали кружку без дырки, и Рафаэль, совсем уж по-глупому, плевал шариком и в нее тоже. Наконец, когда ему предложили на выбор две кружки – привычную дырявую и целую, бедное животное не колеблясь выбрало дырявую. Впрочем, как знать, может, он просто любил свою дырявую кружку, а шариком плевался, потому что думал, что это нравится экспериментаторам?

Дикие шимпанзе в одном из африканских национальных парков научились сбивать плоды с дерева, на которое не могли забраться, с соседнего дерева при помощи сорванных с него веток. Когда все подходящие ветки были оборваны, животные впали в полную растерянность, и никто из них так и не догадался принести ветку с какого-нибудь другого дерева или куста, хотя для других целей (например, для выковыривания насекомых) шимпанзе часто пользуются палками, принесенными издалека.

Конечно, про людей тоже можно рассказать немало подобных историй. И потом, разве кто-то сомневается, что интеллект у людей в среднем все же мощнее, чем у нечеловеческих обезьян? Даром, что ли, наш мозг втрое больше по объему?

Ж. И. Резникова полагает, что подобное «глупое» поведение может быть обратной стороной способности к быстрому обучению, которое обеспечивается формированием устойчивых ассоциативных связей. Возможно, если бы животные не учились так быстро, выученные стереотипы были бы не столь жесткими. А сумей они и вовсе избавиться от плена стереотипов, их поведение стало бы гораздо интеллектуальнее.

Об этом говорит ряд экспериментов. Многим животным (обезьянам и птицам) предлагалась задача «Трубка с ловушкой»: нужно вытолкнуть приманку из трубки палочкой или проволокой, однако в трубке есть дырка, через которую приманка может выпасть в «ловушку», откуда ее невозможно достать. Животное должно сообразить, что надо обойти экспериментальную установку и толкать с другой стороны. Задача оказалась трудной для всех, но некоторые обезьяны и птицы все-таки справились с ней, научились уверенно ее решать.