Страница:

Мать Арсения, молодая гречанка с высоким лбом и чистым лицом, оживленно рассказывает отцу Илие о своем монастыре, где она пока одна.

Мирно сидит у стены Владыка Дамианос, подносит к губам крохотный стаканчик, ничем не выделяясь в общем разговоре, кроме, разве что, внутренней тишины на фоне некоторого оживления. И эта непритязательность и простота удивительны в архиепископе древней автономной Церкви, простирающейся на шестьдесят тысяч квадратных километров, лице столь же значительном, как восточные патриархи.

На прощание Владыка фотографирует детей и женщин, и это вызывает большое оживление. Каждая хозяйка получает что-то из рук отца Михаила, и всех детей оделяет он потертыми египетскими фунтами, – нигде не случалось мне видеть таких потертых денег, как в египетских поселках: можно подумать, что лет двадцать их донашивали в городах, прежде чем они стали служить для бедуинов знаками тленных ценностей.

Тарфа

Темнеет, когда мы подъезжаем к поселку Тарфа недалеко от древнего Фарана, и позади остаются ее сады в низких оградах, финиковые пальмы.

Темнеет, когда мы подъезжаем к поселку Тарфа недалеко от древнего Фарана, и позади остаются ее сады в низких оградах, финиковые пальмы.

Тарфа – это кустарник из рода тамарикса, по названию которого именуется ущелье. На ее хвое в июне появляются капли сладкого сока, он быстро густеет и падает крупинками на землю: эти белые крупинки, по виду похожие на семя кориандра, называют манной. Бедуины собирают ее, пока она не загустеет, намазывают на пресные лепешки, а сгустившаяся, она может долго сохраняться. Баночки с застывшими крупинками манны раньше дарили паломникам в монастыре на память о манне небесной.

Но это совсем не одно и то же: тамариксовая манна не может усеять пустыню, где нет кустарника, она не тает на солнце и не портится, она так сладка и легка, что никоим образом не могла быть основной пищей в течение сорока лет. Таинственная манна, дождем падавшая с неба, была дарована Богом как прообраз той преображенной реальности, в которой символ неотделим от сущности, они являют друг друга и друг для друга прозрачны, и слово Божие явлено как пища и жизнь.

Веточки тамарикса с застывшей манной

Веточки тамарикса с застывшей манной

С обнаженного склона за сетчатой оградой на гудок машины спустился сторож и отворил ворота. Вслед за ним все поднялись к строящейся цистерне, уже перекрытой сверху двумя пересекающимися рядами досок, – осталось подвести к ней питьевую воду за сотни километров. Два бедуина, заваривавших на костерке чай в консервной банке, поцеловали руку Владыке и поздоровались с монахами. Другая цистерна, уже забетонированная, но тоже еще сухая, видна внизу на выровненной каменистой площадке, где Арсения обещает развести сад. Склон под моими ногами как будто покрыт узором. Наклонившись, я вижу закругленные черные с синевой пластинки, собранные вокруг сердцевины, как лепестки каменной розы. Рядом из-под осколков выглядывают три прислоненных бутона. А чуть дальше я нахожу площадку длиной около метра, сплошь покрытую головками таких роз с металлическим, ржавым, марганцевым или синим отливом по черным лепесткам, и вся площадка обведена бордюром из отдельных лепестков. Хочется извлечь цветок целиком, но он плотно посажен в породу такого же цвета, только верхушки полураскрытых чаш поднимаются над ней. Пустыня зачаровывает меня, в великом и малом являя свои чудеса.

До того, как стемнело, я нашла еще кусок известняка, – с остовом из разветвленного ствола потускневшего, рассыпающегося под рукой белого коралла. Эту находку, весом в килограмм, сторож отнес в машину. Несколько дней потом на окне канцелярии лежал этот коралл, и туристы рассматривали его как доказательство подводной предыстории Синая.

За полчаса синева превратилась в непроглядный мрак.

Архиепископ Дамианос

Архиепископ Дамианос

Пьем кофе у сестры Арсении, в почти законченном корпусе еще не имеющего насельниц монастыря. Строится он с основательностью и удобствами, которым могут позавидовать жильцы обычных московских квартир. Сверкают кафель и новые трубы в ванной, снабжаемые пока из дождевых резервуаров, стеклом и металлом блестят газовые плиты на кухне, где мы сидим. Владыка устроился за круглым столиком с приемником, едва уместив чашку кофе и блюдце с солеными фисташками. Отец Илия присел на складной табурет у двери, держа в одной руке чашку, другой гладя рыжего котенка, улегшегося на его коленях.

А между всеми нами легко движется, ставит вазочки с печеньем светловолосая высокая женщина лет тридцати пяти, в апостольнике и подряснике, мимоходом тоже поглаживая котенка, улыбается, открывая ровные белые зубы: «Когда вы приедете в следующий раз, отец Илия, я заварю вам настоящий арабский кофе… Я надеюсь, вы приедете в следующий раз?». Какие судьбы привели эту обаятельную интеллигентную женщину на край аравийской пустыни?

Я спросила, не страшно ли ей здесь одной?

– Нет, – отвечает она, – у меня надежная охрана.

Проследив ее взгляд, я вижу в дверном проеме бедуина. Его усаживают за стол между отцом Михаилом и мною, сестра Арсения ставит перед ним кофе и большую миску с карамелями в ярких обертках. Неопределенного возраста, с морщинистым лицом и косящими глазами, в вязаной шапке, сторож включается в общий разговор о трубах. Владыка подсчитывает предстоящие огромные расходы: сотни километров металлических труб, стоили бы тысячи долларов; пластмассовые обойдутся гораздо дешевле, но их научились прокусывать лисы.

После кофе идем с фонариками в дальний край территории, в церковь, еще не очищенную от досок и строительного хлама. Арсения с отцом Илией или Владыкой делают промеры пока пустых, как в доме бедуинов, окон, дверей и будущего иконостаса, обходя их с металлическим метром, выстреливающим из рулетки, секретарь – грамматикус – записывает цифры в блокнот.

Когда мы выходим, небо уже усыпано крупными звездами. Полная луна заливает почерневшие силуэты гор феерическим светом. А вокруг нее в призрачной глубокой синеве на глазах проступает, наливается таким же феерическим сиянием огромное кольцо. Запрокинув голову, я смотрю, как оно расслаивается на два разреженных кольца, снова стягивается в одно, еще более яркое, чем раньше.

– Что это, что это?

– Это, наверно, к дождю… – на мгновение подняв голову и не останавливаясь, отвечает отец Михаил.

Только отец Илия, тоже еще не привыкший к колдовским сменам красок и состояний пустыни, долго смотрит в небо. Взгляд его так тих и глубок, что я угадываю слова короткой молитвы, которую он носит в себе весь день, – можно смотреть на море и небо, но пребывать в глубине.

И пока машина на большой скорости мчит по залитому зеленоватым светом шоссе, иногда пропадающему в тени гор, над их черными силуэтами все стоит налитая сиянием луна, обведенная сияющим кольцом.

Всего около восьми часов, а кажется, что глухая ночь, когда мы въезжаем на территорию гостиничного городка. Граненые фонари освещают главную аллею, заревом дневного света горят окна ресторана. Отец Михаил поднялся по ступеням и через несколько минут вернулся в сопровождении директора и двух официантов при всем их обычном лоске: он собирался купить воды, но его взяли в кольцо. – Ничего не поделаешь, – вздыхает Владыка, – по благословению директора идем в ресторан.

Прямо от застекленных дверей начинаются длинные столы, занимающие половину зала и сплошь уставленные яствами. Еще исходят жаром мясные блюда, соблазнительно пахнут чесноком цыплята-табака, голубеют вареные куры, шашлыки истекают жиром. Закуски оставляют возможность разнообразных комбинаций по вкусу клиента, заплатившего сто тридцать долларов в сутки: нежно зеленеют салатные листья, нарезаны красные и желтые перцы, кудрявится цветная капуста, в стеклянных чашах расставлены маслины, соусы, все виды зелени и овощей. Дальше возвышаются горки апельсинов, бананов, киви, манго и авокадо и прочих тропических фруктов. За ними идут ряды восточных сладостей, пирожных, йогурта и мороженого, – всего не объять взором.

Ужин в самом разгаре, за столами в соседнем зале привычному пиршеству предаются не менее ста человек всех возрастов, всех цветов одежды и кожи, хотя явно преобладают европейцы. В зал, несмотря на усиленные приглашения официантов, мы не пошли, и тогда в несколько минут они вынесли стол, уютно выгородив его в углу тропическими растениями с граммофонами цветов, а в руках у нас оказались подносы.

«Кто накормит нас мясом?» – вспомнилось сокрушение ведомых в землю обетования избранников. Но монахи миновали египетские мясные ряды, не удостоив их взглядом. Приблизились к сырам и моим любимым молочным продуктам, но даже их обошли стороной. И тут роковое слово «friday» – «пятница» – порхнувшее в воздухе, достигло моего сознания: раз в жизни через хребты и ущелья Синайской пустыни я добралась до такого изобилия, но и тут, как в родной стране, судьба позаботилась о моем воздержании – день выдался постный. Владыка и монахи скромно украсили свои подносы салатом и фруктами, мне оставалось следовать их примеру, хотя в этот день я и не завтракала, побоявшись опоздать к отъезду.

Сад монастыря св. Екатерины

Сад монастыря св. Екатерины

Из служебных дверей то и дело выбегают официанты, приносят соки и воды. Директор собственноручно оформил наш стол ветвью с красными финиками, каких мне еще не случалось видеть, – но и они имеют больше декоративные достоинства, а по плоти похожи на щепки. И все же приятно сидеть за столом, как и в гостях у бедуинов, и спутники мои в этом зале столь же естественны.

Отец Михаил, не уверенный, что я поняла, кто прокусывает трубы водопровода в пустыне, нарисовал на салфетке лису с острыми зубами и, чтобы не осталось места для кривотолков, крупно написал рядом: «Fox».

Отец Илия завтра уезжает на Афон, его не спрашивают, вернется ли он, но мне почему-то хочется, чтобы когда-нибудь он к ним вернулся.

– Вам очень повезло, – говорит Владыка, подкладывая мне ломтики дыни, – таких путешествий, как сегодня, у нас не было за последние двадцать четыре года. – Вы так давно в монастыре?

– О нет, еще дольше – тридцать два года. Большую часть жизни… – Лучшую часть? – уточняет отец Михаил. – Или лучшее время то, что у нас впереди?

– Всем бы такое упование… – улыбается отец Илия. – Но впереди и геенна огненная…

– Такова монашеская участь – не может монах вкусить никакого земного плода, не помыслив прежде о геенне, – качает головой отец Михаил, возвращая в вазу апельсин. – И лучше прежде, чем потом.

Мозаика Преображения

В главный алтарь из придела Сорока мучеников ведут белые мраморные ступени. Я поднимаюсь на последнюю, и не переступая запретной черты, вижу престол, освещенный из подкупольного окна. Он облицован перламутровыми и черепаховыми пластинками – изящный узор в восточном стиле. Четыре тонкие колонны поднимают над ним такую же узорную сень. Изысканы эти точеные столбики, роскошен орнамент на престоле и обращенной к нему стороне сени в скромных пределах двух основных цветов – перламутрового и коричневого с неброскими оттенками.

В главный алтарь из придела Сорока мучеников ведут белые мраморные ступени. Я поднимаюсь на последнюю, и не переступая запретной черты, вижу престол, освещенный из подкупольного окна. Он облицован перламутровыми и черепаховыми пластинками – изящный узор в восточном стиле. Четыре тонкие колонны поднимают над ним такую же узорную сень. Изысканы эти точеные столбики, роскошен орнамент на престоле и обращенной к нему стороне сени в скромных пределах двух основных цветов – перламутрового и коричневого с неброскими оттенками.

Алтарь очень просторен; ниша облицована длинными мраморными плитами с природным синим рисунком, похожим на струи медленного потока. По стенам по обе стороны от престола на стеклянных полочках за стеклом выставлены старинные потиры с эмалью и драгоценными камнями, дарохранительницы тонкой работы, золотые кресты. Это малая часть монастырской сокровищницы, наполнявшейся многими веками.

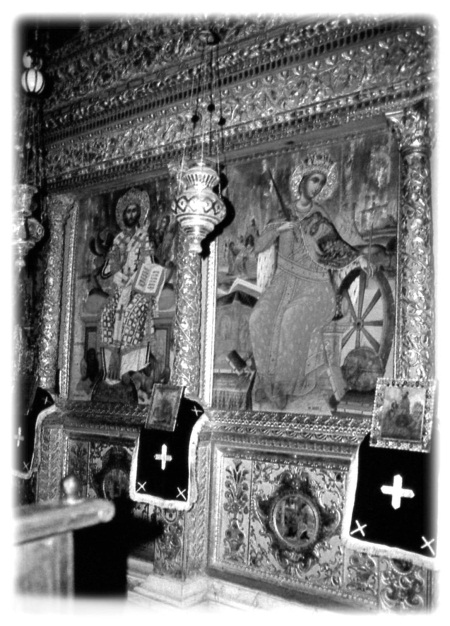

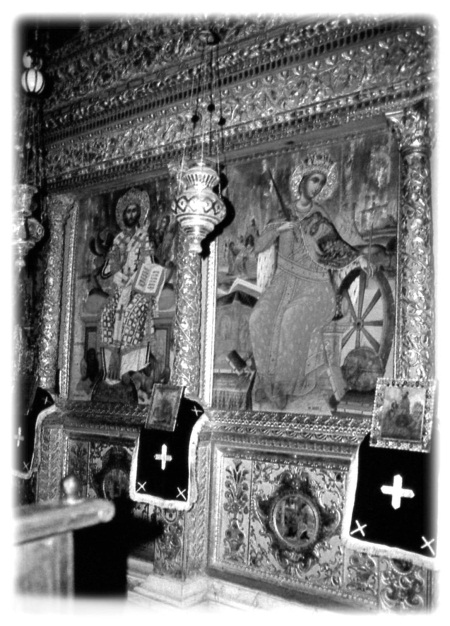

Монастырь св. Екатерины. Храм Преображения Господня. Фрагмент иконостаса

Монастырь св. Екатерины. Храм Преображения Господня. Фрагмент иконостаса

Но вот я поднимаю голову – и в высоте надо мной, над престолом и сенью, раскрывается огромный небесный свод в мерцании синевы и золота.

С лицом, просиявшим, как солнце, на фоне темного золотого креста и светлого золотого нимба, в одеждах, ставших белыми, как свет, Господь являет Себя во славе Преображения из глубокой синевы миндалевидного ореола. Сгустившаяся небесная синева, на которой сияют белизной хитон и гиматий с золотыми клавами, к краям ореола переходит во все более светлую голубизну. Этот лик Христа – лик Милостивого Спаса с бездонными и кроткими глазами. В Нем есть сила Вседержителя, но нет ничего грозного, как в поздних образах Пантократора – мозаике XI века монастыря Дафни под Афинами или фреске Феофана Грека. Спаситель поднимает благословляющую десницу со смиренной любовью. Эта божественная Любовь сотворила человека богоподобно свободным, таким свободным, что мы можем вознести перед престолом руки в ответной любви и молитве благодарения, или распять Ее, отвернуться, отречься, уйти и забыть. Но и тогда в неисповедимой любви Бог не забудет нас, как не забудет мать забывшего ее сына – если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может.

Семь лучей исходят от Христа, пронизывая и озаряя светящийся круг вечности. Этот круг вмещает тех избранников Всевышнего, кого на протяжении времен удостоил Он видеть Себя лицом к лицу.

Апостолы, возведенные на вершину Фавора, и великие пророки древности Моисей и Илия замкнуты сияющей полусферой с золотисто-зеленой каймой, напоминающей грань земли и неба или радугу Завета. Коленопреклоненные Иоанн и Иаков, Петр, в священном ужасе поверженный у ног Христа, пророки – все обращены к преображенному Господу. Прекрасен лик Петра; похожи большеглазые лики братьев – чистое юное лицо Иоанна и обрамленное усами и бородой лицо Иакова.

Есть в симметрии их поз, в воздетых руках застывшая условность, условны и тяжелые фигуры Моисея и Илии, поднявших благословляющие в сторону Христа руки, – но все это я замечу гораздо позже. Как позже вспомню, что ранние византийские художники делают мозаики из пластинок смальты, окрашенной окисью металлов и обожженной стекловидной массы; разные по форме и размерам пластинки укладываются не в гладкую поверхность, а чуть наклонно одна к другой, и по-разному отраженный свет мерцает, выявляя оттенки и полутона.

Позже прочту я и русский перевод греческой надписи под мозаикой: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа совершен сей художественный труд на спасение плодоносящих при Лонгине, преподобнейшем пресвитере и игумене», и другой текст, чуть ниже: «Художество Феодора пресвитера 24 года индикта 14». Это индикт, как пишет наш паломник епископ Порфирий Успенский, дважды путешествовавший на Синай, совпадает с 24 годом царствования Юстиниана, то есть с 551 годом. И позже узнаю, что потемневшая от копоти веков, осыпающаяся мозаика была высветлена и укреплена русским иеромонахом Самуилом в сороковых годах прошлого века.

Преображение Господне. Фрагмент мозаики VI в. Монастырь св. Екатерины

Преображение Господне. Фрагмент мозаики VI в. Монастырь св. Екатерины

А пока я вижу отверстое небо, кайму из звездчатых райских цветов и клюющих птиц по алтарной арке, двух Ангелов с венками в вытянутых руках, летящих навстречу друг другу по золотым парусам стены. В их нежных ликах и легких удлиненных фигурах с высоко подпоясанными хитонами, в фиолетовых тенях складок гиматиев, в синих крыльях с павлиньими глазка́ми есть та же высокая гармония. Блажен священнослужитель, предстоящий закланному Агнцу и видящий над собой это небо вечности, лик озаряющей Любви и запечатленных в незримом горнем полете вестников ее земного страдания и грядущей победы.

Светоносные золото, лазурит, белизна – свет, выявленный в многоцветии земли художниками византийской столицы времен Юстиниана, благородная палитра, избирающая пурпурное и лиловое, цвета вечереющей пустыни и царских багряниц, отзываются впечатлением возвышенным, редчайшим, драгоценным. Не в этом ли смысл и тайна творчества – словами, звуками, кусочками смальты или красками земными напомнить о Нетварном свете, пробудить тоску о нем, молитву, упование…

В широкой верхней кайме всего мозаичного круга – двенадцать серебряных медальонов с погрудными изображениями апостолов и семнадцать таких же портретов пророков на пурпурнофиолетовом фоне, с царем Давидом в центре на нижней кайме. Пророки и апостолы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца, им чрез откровение возвещена тайна, сокрывавшаяся от вечности в Боге. С тех пор в сердцах их горит огонь, которого они не в силах удержать. И слова их звучат то мольбой, то заклинанием, то угрозой, потому что обращены к земле опустошенной, сожженным городам, к народу, отвергшему Бога и обремененному беззакониями.

О Господи!.. Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли; Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумления… – восклицает Иеремия. – …Есть ли такой мудрец, который понял бы… за что погибла страна и выжжена, как пустыня?..

И сказал Господь: за то, что они оставили закон Мой… Я накормлю их, этот народ полынью, и напою их водою с желчью; и рассею их между народами…

Ибо голос плача слышен с Сиона: «как мы ограблены! как мы жестоко посрамлены»…

Все пророки говорили о божественной славе – утраченной, взыскуемой и грядущей. И сколько этих строк можно было бы взять эпиграфом к судьбам людей и народов-богоотступников…

…Вас, которые оставили Господа, забыли святую гору Мою… – от лица Божия восклицает Исаия, – вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклание: потому что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и избирали то, что было неугодно Мне…

Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои будут есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а вы будете томиться жаждою;

рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа…

Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю…

И всем другим вестникам, святым, мученикам, страстотерпцам, призванным Господом и верным Ему, вошедшим в сияющий круг вечности, преображенным Его славой – возвещена эта тайна священного назначения человека, созданного из праха, но призванного стать богом.

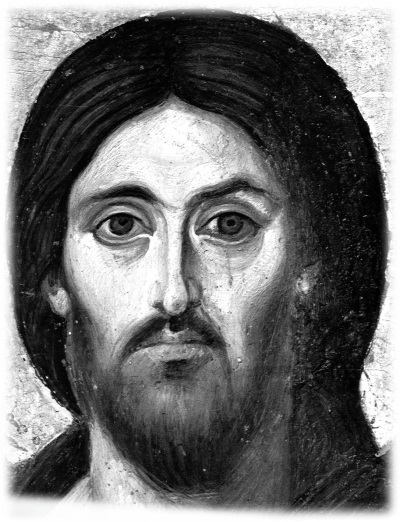

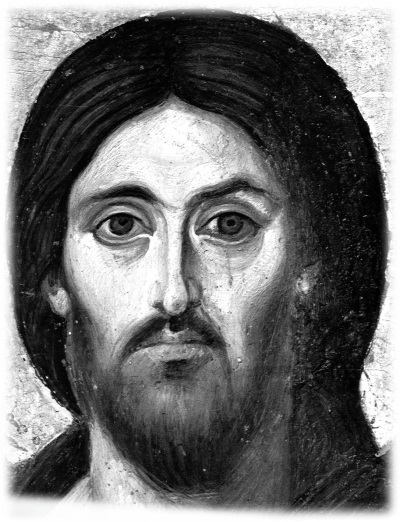

Иисус Христос Пантократор. Монастырь св. Екатерины. VI в.

Иисус Христос Пантократор. Монастырь св. Екатерины. VI в.

В пространство от слов Божиих: «Да будет свет» – до Нового неба и Новой земли, которая наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море, вмещается вся история мира, ибо Сам Господь есть этот Свет предвечный и неугасимый, а смысл истории – откровение Его.

Можно ли представить картину мира как огромную мозаику Преображения – с явленным во славе Иисусом Христом в сердцевине ее и постепенным просветлением одних образов и омрачением других? Когда Творец поставит на место последний кусочек смальты, когда все лики проявятся, закончится отделение света от тьмы, – история завершится.

Призвание Моисея

На парусах арки перед алтарным сводом, по сторонам двойного окна, разделенного колонкой и обведенного арочками с пурпурной каемкой и орнаментом из четырехлистника, есть еще два изображения Моисея. На одном из них он снимает сандалию перед густо зеленеющим Терновником, а в листве горят багряные, фиолетовые, белые огни, как вспыхнувшие райские цветы. Его склоненная фигура высока, крепка, легка; пастух, приведший стадо к горе Божией, он облачен в светло-фиолетовый хитон и бледно-голубой гиматий – пророческие одежды в отсветах огня, уже являющие его призвание.

На парусах арки перед алтарным сводом, по сторонам двойного окна, разделенного колонкой и обведенного арочками с пурпурной каемкой и орнаментом из четырехлистника, есть еще два изображения Моисея. На одном из них он снимает сандалию перед густо зеленеющим Терновником, а в листве горят багряные, фиолетовые, белые огни, как вспыхнувшие райские цветы. Его склоненная фигура высока, крепка, легка; пастух, приведший стадо к горе Божией, он облачен в светло-фиолетовый хитон и бледно-голубой гиматий – пророческие одежды в отсветах огня, уже являющие его призвание.

Хочется всмотреться в черты его лица, понять – кто он, один из первых избранников Божиих?

Красивый сын еврейского народа, он рожден в египетском рабстве и от рождения обречен на смерть. Но может ли земная власть фараона противостоять замыслу Божию? В осмоленной корзине – малом ковчеге – ребенок оставлен в нильских водах и извлечен дочерью фараона. Он назван «спасенным из воды» – из темных вод потопа, – как Ной с сыновьями и поколениями, заложенными в семени сыновей, – из смертоносного потока духовного рабства, из тьмы сознания народа, довольствующегося деланием кирпичей для пирамид фараонов и египетским мясом с чесноком. Он воспитан дочерью фараона, как ее собственный сын и обучен всей древней египетской мудрости.

Какая от начала дней исключительность судьбы на скрещении линий жизни и смерти, линий истории двух великих народов: одного в предвестии заката его могущества и культуры, другого – в предначертании избранничества.

Всего несколько десятилетий отделяют Моисея от самого яркого периода египетской истории – царствования Эхнатона, когда на смену темному сонму идолов впервые приходит идея единого Бога.

Пророк Моисей со Скрижалями Завета. Монастырь св. Екатерины. XII–XIII вв.

Пророк Моисей со Скрижалями Завета. Монастырь св. Екатерины. XII–XIII вв.

Что нового было в том, что едва достигший совершеннолетия фараон объявил себя жрецом Атона – Солнца? Солнце с древности обожествлялось в Египте. В Верхнем Египте оно почиталось как крылатый диск под именем Гора, слившегося с богом-соколом, покровителем царской власти. Фиванские жрецы помещали солнечный диск между рогами барана, символизирующего главное божество – Амона. В Гелиополе поклонялись древнему Ра, «создателю мира», имя которого тоже означало солнце. Дополнением к Ра служил Атум, обозначавший солнце в момент заката, и Хепер, бог вечного становления и движения, символом которого стали скарабеи. Эхнатон упразднил весь сонм прежних богов, как главных, так и бесчисленных идолов, поклонение которым шло еще от обожествления животных: Тот с головой ибиса, Сохмет с головой льва, Хатор с головой коровы, Анубис с головой шакала, Себек с головой крокодила и другие, и каждого сопровождал пантеон родственных идолов, и каждый имел власть, ограниченную территорией разных городов и номов, и все они имели власть только в Египте. Эти чрезвычайно запутанные системы мистико-религиозных представлений дробили страну. Гениальное прозрение фараона об универсальности религиозной истины почти на полтора тысячелетия предшествовало откровению христианства и далеко опередило сознание его времени, обрекая на гибель его реформаторство. В шестой год царствования вместе с семьей, приближенными, воинами, новым жречеством и служилым людом он покинул Фивы – прежнюю столицу, и поднявшись по течению Нила, вышел на берег в широкой долине, окруженной скалами. Здесь был возведен новый город с храмами Атону, дворцами, парками, садами, прудами, богатыми кварталами приближенных.

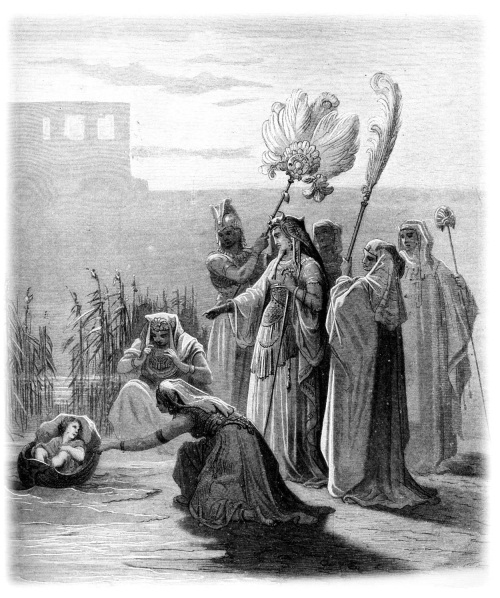

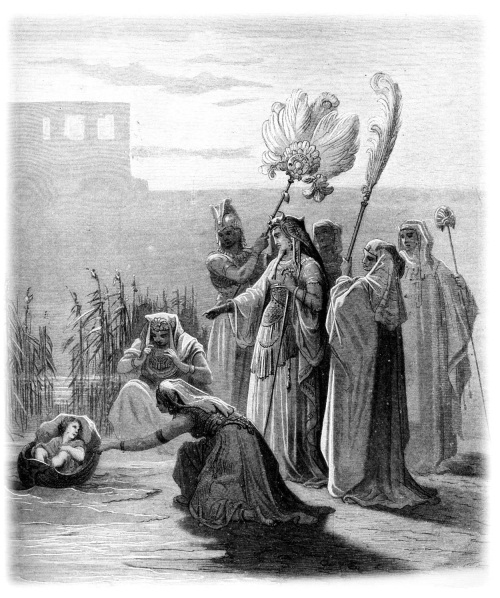

Г. Доре. Нахождение Моисея дочерью фараона

Г. Доре. Нахождение Моисея дочерью фараона

Главным ритуальным обрядом сопровождался восход солнца. Оживали на восходе берега Нила, распускались голубые и белые лотосы, поднимались из зарослей папируса стаи птиц, оглашая криками пробудившийся мир. В этот рассветный час в храме, представлявшем собой громадный открытый солнцу двор, празднично оформленный пилонами, статуями фараона и росписями, жители Ахетатона приносили на жертвенниках дары солнцу. Стоя на верхней площадке главного алтаря, на который уже были возложены цветы, плоды, овощи и птицы, Эхнатон взмахивал кадильницей с фимиамом. Нефертити, жена его, прекрасная в диадеме с перьями, и дочери мелодично позванивали в систры. Музыканты, придворные и жрецы нараспев произносили слова гимна всеозаряющему и животворящему солнцу: «Прекрасен твой восход на горизонте, о живой Атон, зачинатель жизни! Встают люди, омывают тело, воздевают руки, радуясь рождению нового дня. Зеленеют деревья и травы, пасутся стада, взлетают над болотами птицы, поднимая крылья в знак поклонения тебе. Всплескивает рыба в воде, и корабли плывут вверх и вниз по реке. Твои лучи объемлют все страны, которые ты сотворил. Ты даешь дыхание, чтобы оживить творения твои, утешаешь ребенка, чтобы он не плакал, помогаешь птенцу разбить скорлупу и выйти на свет. Ты даешь жизнь и отдаленным странам, оплодотворяя дождем их земли. Как многочисленны и прекрасны творения твои – люди, животные, цветы, травы, все, что есть на земле, в воде и в воздухе!»

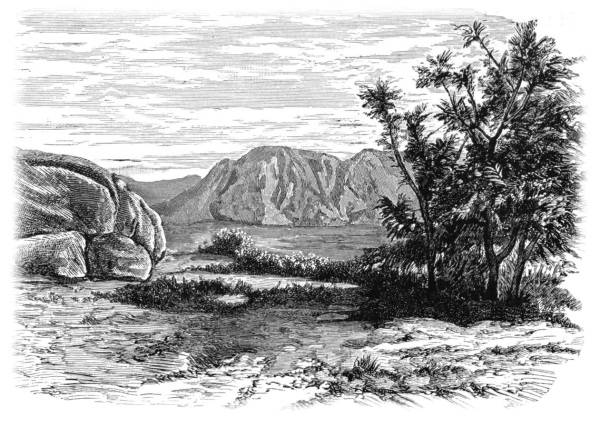

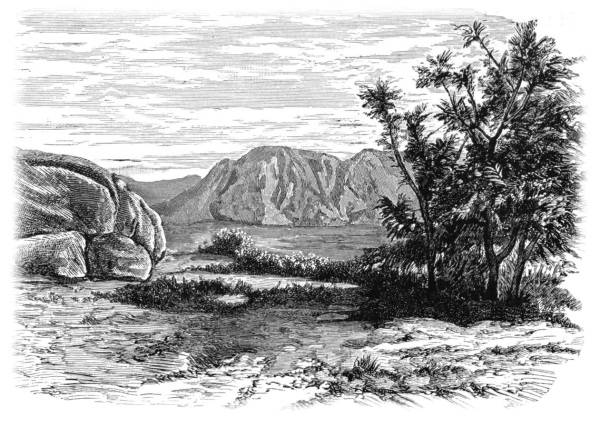

Оазис в Синайской пустыне

Оазис в Синайской пустыне

Поразителен этот гимн в эпоху торжества жестокой силы, когда прешественники Эхнатона, возвращаясь из походов, подвешивали на носу барки пленников вниз головой, когда фараоны украшали свой путь сожженными и покоренными городами и грудами трупов, а славословия сравнивали их с яростными львами и парящими ястребами, схватывающими все, что видят… Никогда в истории Египта не достигали такого совершенства, свежести, яркости и пленительного своеобразия живопись и скульптура, освободившиеся от вековых шаблонов. Прекрасны росписи дворцовых залов, молелен, загородных усадеб новой столицы. Иногда все помещение оформляется в виде нильского берега: тонкие колонны, напоминающие стволы папируса; цветы и бутоны лотоса, повторяющиеся в росписях стен и пола, порхающие в зарослях птицы. Никогда прежде не было такого богатства сюжетов и красок, такой свободы и утонченного изящества исполнения, такого увлечения красотой линии и цвета. Та же естественность появилась в изображении людей, сменив канонизированную стилизацию поз и жестов. От портретов прежних фараонов, одинаково монументальных, резко отличаются изображения Эхнатона: аскетические черты, удлиненный череп, узкие плечи, тонкие слабые руки. Он часто запечатлен в семейном кругу: с Нефертити и царевнами. Шедеврами мирового искусства остаются скульптуры Тутмеса, современника Эхнатона: цветной бюст Нефертити в синем головном уборе, ее же дивная песчаниковая головка, портреты царевен.

Мирно сидит у стены Владыка Дамианос, подносит к губам крохотный стаканчик, ничем не выделяясь в общем разговоре, кроме, разве что, внутренней тишины на фоне некоторого оживления. И эта непритязательность и простота удивительны в архиепископе древней автономной Церкви, простирающейся на шестьдесят тысяч квадратных километров, лице столь же значительном, как восточные патриархи.

На прощание Владыка фотографирует детей и женщин, и это вызывает большое оживление. Каждая хозяйка получает что-то из рук отца Михаила, и всех детей оделяет он потертыми египетскими фунтами, – нигде не случалось мне видеть таких потертых денег, как в египетских поселках: можно подумать, что лет двадцать их донашивали в городах, прежде чем они стали служить для бедуинов знаками тленных ценностей.

Тарфа

Тарфа – это кустарник из рода тамарикса, по названию которого именуется ущелье. На ее хвое в июне появляются капли сладкого сока, он быстро густеет и падает крупинками на землю: эти белые крупинки, по виду похожие на семя кориандра, называют манной. Бедуины собирают ее, пока она не загустеет, намазывают на пресные лепешки, а сгустившаяся, она может долго сохраняться. Баночки с застывшими крупинками манны раньше дарили паломникам в монастыре на память о манне небесной.

Но это совсем не одно и то же: тамариксовая манна не может усеять пустыню, где нет кустарника, она не тает на солнце и не портится, она так сладка и легка, что никоим образом не могла быть основной пищей в течение сорока лет. Таинственная манна, дождем падавшая с неба, была дарована Богом как прообраз той преображенной реальности, в которой символ неотделим от сущности, они являют друг друга и друг для друга прозрачны, и слово Божие явлено как пища и жизнь.

С обнаженного склона за сетчатой оградой на гудок машины спустился сторож и отворил ворота. Вслед за ним все поднялись к строящейся цистерне, уже перекрытой сверху двумя пересекающимися рядами досок, – осталось подвести к ней питьевую воду за сотни километров. Два бедуина, заваривавших на костерке чай в консервной банке, поцеловали руку Владыке и поздоровались с монахами. Другая цистерна, уже забетонированная, но тоже еще сухая, видна внизу на выровненной каменистой площадке, где Арсения обещает развести сад. Склон под моими ногами как будто покрыт узором. Наклонившись, я вижу закругленные черные с синевой пластинки, собранные вокруг сердцевины, как лепестки каменной розы. Рядом из-под осколков выглядывают три прислоненных бутона. А чуть дальше я нахожу площадку длиной около метра, сплошь покрытую головками таких роз с металлическим, ржавым, марганцевым или синим отливом по черным лепесткам, и вся площадка обведена бордюром из отдельных лепестков. Хочется извлечь цветок целиком, но он плотно посажен в породу такого же цвета, только верхушки полураскрытых чаш поднимаются над ней. Пустыня зачаровывает меня, в великом и малом являя свои чудеса.

До того, как стемнело, я нашла еще кусок известняка, – с остовом из разветвленного ствола потускневшего, рассыпающегося под рукой белого коралла. Эту находку, весом в килограмм, сторож отнес в машину. Несколько дней потом на окне канцелярии лежал этот коралл, и туристы рассматривали его как доказательство подводной предыстории Синая.

За полчаса синева превратилась в непроглядный мрак.

Пьем кофе у сестры Арсении, в почти законченном корпусе еще не имеющего насельниц монастыря. Строится он с основательностью и удобствами, которым могут позавидовать жильцы обычных московских квартир. Сверкают кафель и новые трубы в ванной, снабжаемые пока из дождевых резервуаров, стеклом и металлом блестят газовые плиты на кухне, где мы сидим. Владыка устроился за круглым столиком с приемником, едва уместив чашку кофе и блюдце с солеными фисташками. Отец Илия присел на складной табурет у двери, держа в одной руке чашку, другой гладя рыжего котенка, улегшегося на его коленях.

А между всеми нами легко движется, ставит вазочки с печеньем светловолосая высокая женщина лет тридцати пяти, в апостольнике и подряснике, мимоходом тоже поглаживая котенка, улыбается, открывая ровные белые зубы: «Когда вы приедете в следующий раз, отец Илия, я заварю вам настоящий арабский кофе… Я надеюсь, вы приедете в следующий раз?». Какие судьбы привели эту обаятельную интеллигентную женщину на край аравийской пустыни?

Я спросила, не страшно ли ей здесь одной?

– Нет, – отвечает она, – у меня надежная охрана.

Проследив ее взгляд, я вижу в дверном проеме бедуина. Его усаживают за стол между отцом Михаилом и мною, сестра Арсения ставит перед ним кофе и большую миску с карамелями в ярких обертках. Неопределенного возраста, с морщинистым лицом и косящими глазами, в вязаной шапке, сторож включается в общий разговор о трубах. Владыка подсчитывает предстоящие огромные расходы: сотни километров металлических труб, стоили бы тысячи долларов; пластмассовые обойдутся гораздо дешевле, но их научились прокусывать лисы.

После кофе идем с фонариками в дальний край территории, в церковь, еще не очищенную от досок и строительного хлама. Арсения с отцом Илией или Владыкой делают промеры пока пустых, как в доме бедуинов, окон, дверей и будущего иконостаса, обходя их с металлическим метром, выстреливающим из рулетки, секретарь – грамматикус – записывает цифры в блокнот.

Когда мы выходим, небо уже усыпано крупными звездами. Полная луна заливает почерневшие силуэты гор феерическим светом. А вокруг нее в призрачной глубокой синеве на глазах проступает, наливается таким же феерическим сиянием огромное кольцо. Запрокинув голову, я смотрю, как оно расслаивается на два разреженных кольца, снова стягивается в одно, еще более яркое, чем раньше.

– Что это, что это?

– Это, наверно, к дождю… – на мгновение подняв голову и не останавливаясь, отвечает отец Михаил.

Только отец Илия, тоже еще не привыкший к колдовским сменам красок и состояний пустыни, долго смотрит в небо. Взгляд его так тих и глубок, что я угадываю слова короткой молитвы, которую он носит в себе весь день, – можно смотреть на море и небо, но пребывать в глубине.

И пока машина на большой скорости мчит по залитому зеленоватым светом шоссе, иногда пропадающему в тени гор, над их черными силуэтами все стоит налитая сиянием луна, обведенная сияющим кольцом.

Всего около восьми часов, а кажется, что глухая ночь, когда мы въезжаем на территорию гостиничного городка. Граненые фонари освещают главную аллею, заревом дневного света горят окна ресторана. Отец Михаил поднялся по ступеням и через несколько минут вернулся в сопровождении директора и двух официантов при всем их обычном лоске: он собирался купить воды, но его взяли в кольцо. – Ничего не поделаешь, – вздыхает Владыка, – по благословению директора идем в ресторан.

Прямо от застекленных дверей начинаются длинные столы, занимающие половину зала и сплошь уставленные яствами. Еще исходят жаром мясные блюда, соблазнительно пахнут чесноком цыплята-табака, голубеют вареные куры, шашлыки истекают жиром. Закуски оставляют возможность разнообразных комбинаций по вкусу клиента, заплатившего сто тридцать долларов в сутки: нежно зеленеют салатные листья, нарезаны красные и желтые перцы, кудрявится цветная капуста, в стеклянных чашах расставлены маслины, соусы, все виды зелени и овощей. Дальше возвышаются горки апельсинов, бананов, киви, манго и авокадо и прочих тропических фруктов. За ними идут ряды восточных сладостей, пирожных, йогурта и мороженого, – всего не объять взором.

Ужин в самом разгаре, за столами в соседнем зале привычному пиршеству предаются не менее ста человек всех возрастов, всех цветов одежды и кожи, хотя явно преобладают европейцы. В зал, несмотря на усиленные приглашения официантов, мы не пошли, и тогда в несколько минут они вынесли стол, уютно выгородив его в углу тропическими растениями с граммофонами цветов, а в руках у нас оказались подносы.

«Кто накормит нас мясом?» – вспомнилось сокрушение ведомых в землю обетования избранников. Но монахи миновали египетские мясные ряды, не удостоив их взглядом. Приблизились к сырам и моим любимым молочным продуктам, но даже их обошли стороной. И тут роковое слово «friday» – «пятница» – порхнувшее в воздухе, достигло моего сознания: раз в жизни через хребты и ущелья Синайской пустыни я добралась до такого изобилия, но и тут, как в родной стране, судьба позаботилась о моем воздержании – день выдался постный. Владыка и монахи скромно украсили свои подносы салатом и фруктами, мне оставалось следовать их примеру, хотя в этот день я и не завтракала, побоявшись опоздать к отъезду.

Из служебных дверей то и дело выбегают официанты, приносят соки и воды. Директор собственноручно оформил наш стол ветвью с красными финиками, каких мне еще не случалось видеть, – но и они имеют больше декоративные достоинства, а по плоти похожи на щепки. И все же приятно сидеть за столом, как и в гостях у бедуинов, и спутники мои в этом зале столь же естественны.

Отец Михаил, не уверенный, что я поняла, кто прокусывает трубы водопровода в пустыне, нарисовал на салфетке лису с острыми зубами и, чтобы не осталось места для кривотолков, крупно написал рядом: «Fox».

Отец Илия завтра уезжает на Афон, его не спрашивают, вернется ли он, но мне почему-то хочется, чтобы когда-нибудь он к ним вернулся.

– Вам очень повезло, – говорит Владыка, подкладывая мне ломтики дыни, – таких путешествий, как сегодня, у нас не было за последние двадцать четыре года. – Вы так давно в монастыре?

– О нет, еще дольше – тридцать два года. Большую часть жизни… – Лучшую часть? – уточняет отец Михаил. – Или лучшее время то, что у нас впереди?

– Всем бы такое упование… – улыбается отец Илия. – Но впереди и геенна огненная…

– Такова монашеская участь – не может монах вкусить никакого земного плода, не помыслив прежде о геенне, – качает головой отец Михаил, возвращая в вазу апельсин. – И лучше прежде, чем потом.

Мозаика Преображения

Алтарь очень просторен; ниша облицована длинными мраморными плитами с природным синим рисунком, похожим на струи медленного потока. По стенам по обе стороны от престола на стеклянных полочках за стеклом выставлены старинные потиры с эмалью и драгоценными камнями, дарохранительницы тонкой работы, золотые кресты. Это малая часть монастырской сокровищницы, наполнявшейся многими веками.

Но вот я поднимаю голову – и в высоте надо мной, над престолом и сенью, раскрывается огромный небесный свод в мерцании синевы и золота.

С лицом, просиявшим, как солнце, на фоне темного золотого креста и светлого золотого нимба, в одеждах, ставших белыми, как свет, Господь являет Себя во славе Преображения из глубокой синевы миндалевидного ореола. Сгустившаяся небесная синева, на которой сияют белизной хитон и гиматий с золотыми клавами, к краям ореола переходит во все более светлую голубизну. Этот лик Христа – лик Милостивого Спаса с бездонными и кроткими глазами. В Нем есть сила Вседержителя, но нет ничего грозного, как в поздних образах Пантократора – мозаике XI века монастыря Дафни под Афинами или фреске Феофана Грека. Спаситель поднимает благословляющую десницу со смиренной любовью. Эта божественная Любовь сотворила человека богоподобно свободным, таким свободным, что мы можем вознести перед престолом руки в ответной любви и молитве благодарения, или распять Ее, отвернуться, отречься, уйти и забыть. Но и тогда в неисповедимой любви Бог не забудет нас, как не забудет мать забывшего ее сына – если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может.

Семь лучей исходят от Христа, пронизывая и озаряя светящийся круг вечности. Этот круг вмещает тех избранников Всевышнего, кого на протяжении времен удостоил Он видеть Себя лицом к лицу.

Апостолы, возведенные на вершину Фавора, и великие пророки древности Моисей и Илия замкнуты сияющей полусферой с золотисто-зеленой каймой, напоминающей грань земли и неба или радугу Завета. Коленопреклоненные Иоанн и Иаков, Петр, в священном ужасе поверженный у ног Христа, пророки – все обращены к преображенному Господу. Прекрасен лик Петра; похожи большеглазые лики братьев – чистое юное лицо Иоанна и обрамленное усами и бородой лицо Иакова.

Есть в симметрии их поз, в воздетых руках застывшая условность, условны и тяжелые фигуры Моисея и Илии, поднявших благословляющие в сторону Христа руки, – но все это я замечу гораздо позже. Как позже вспомню, что ранние византийские художники делают мозаики из пластинок смальты, окрашенной окисью металлов и обожженной стекловидной массы; разные по форме и размерам пластинки укладываются не в гладкую поверхность, а чуть наклонно одна к другой, и по-разному отраженный свет мерцает, выявляя оттенки и полутона.

Позже прочту я и русский перевод греческой надписи под мозаикой: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа совершен сей художественный труд на спасение плодоносящих при Лонгине, преподобнейшем пресвитере и игумене», и другой текст, чуть ниже: «Художество Феодора пресвитера 24 года индикта 14». Это индикт, как пишет наш паломник епископ Порфирий Успенский, дважды путешествовавший на Синай, совпадает с 24 годом царствования Юстиниана, то есть с 551 годом. И позже узнаю, что потемневшая от копоти веков, осыпающаяся мозаика была высветлена и укреплена русским иеромонахом Самуилом в сороковых годах прошлого века.

А пока я вижу отверстое небо, кайму из звездчатых райских цветов и клюющих птиц по алтарной арке, двух Ангелов с венками в вытянутых руках, летящих навстречу друг другу по золотым парусам стены. В их нежных ликах и легких удлиненных фигурах с высоко подпоясанными хитонами, в фиолетовых тенях складок гиматиев, в синих крыльях с павлиньими глазка́ми есть та же высокая гармония. Блажен священнослужитель, предстоящий закланному Агнцу и видящий над собой это небо вечности, лик озаряющей Любви и запечатленных в незримом горнем полете вестников ее земного страдания и грядущей победы.

Светоносные золото, лазурит, белизна – свет, выявленный в многоцветии земли художниками византийской столицы времен Юстиниана, благородная палитра, избирающая пурпурное и лиловое, цвета вечереющей пустыни и царских багряниц, отзываются впечатлением возвышенным, редчайшим, драгоценным. Не в этом ли смысл и тайна творчества – словами, звуками, кусочками смальты или красками земными напомнить о Нетварном свете, пробудить тоску о нем, молитву, упование…

В широкой верхней кайме всего мозаичного круга – двенадцать серебряных медальонов с погрудными изображениями апостолов и семнадцать таких же портретов пророков на пурпурнофиолетовом фоне, с царем Давидом в центре на нижней кайме. Пророки и апостолы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца, им чрез откровение возвещена тайна, сокрывавшаяся от вечности в Боге. С тех пор в сердцах их горит огонь, которого они не в силах удержать. И слова их звучат то мольбой, то заклинанием, то угрозой, потому что обращены к земле опустошенной, сожженным городам, к народу, отвергшему Бога и обремененному беззакониями.

О Господи!.. Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли; Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумления… – восклицает Иеремия. – …Есть ли такой мудрец, который понял бы… за что погибла страна и выжжена, как пустыня?..

И сказал Господь: за то, что они оставили закон Мой… Я накормлю их, этот народ полынью, и напою их водою с желчью; и рассею их между народами…

Ибо голос плача слышен с Сиона: «как мы ограблены! как мы жестоко посрамлены»…

Все пророки говорили о божественной славе – утраченной, взыскуемой и грядущей. И сколько этих строк можно было бы взять эпиграфом к судьбам людей и народов-богоотступников…

…Вас, которые оставили Господа, забыли святую гору Мою… – от лица Божия восклицает Исаия, – вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклание: потому что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и избирали то, что было неугодно Мне…

Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои будут есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а вы будете томиться жаждою;

рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа…

Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю…

И всем другим вестникам, святым, мученикам, страстотерпцам, призванным Господом и верным Ему, вошедшим в сияющий круг вечности, преображенным Его славой – возвещена эта тайна священного назначения человека, созданного из праха, но призванного стать богом.

В пространство от слов Божиих: «Да будет свет» – до Нового неба и Новой земли, которая наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море, вмещается вся история мира, ибо Сам Господь есть этот Свет предвечный и неугасимый, а смысл истории – откровение Его.

Можно ли представить картину мира как огромную мозаику Преображения – с явленным во славе Иисусом Христом в сердцевине ее и постепенным просветлением одних образов и омрачением других? Когда Творец поставит на место последний кусочек смальты, когда все лики проявятся, закончится отделение света от тьмы, – история завершится.

Призвание Моисея

Хочется всмотреться в черты его лица, понять – кто он, один из первых избранников Божиих?

Красивый сын еврейского народа, он рожден в египетском рабстве и от рождения обречен на смерть. Но может ли земная власть фараона противостоять замыслу Божию? В осмоленной корзине – малом ковчеге – ребенок оставлен в нильских водах и извлечен дочерью фараона. Он назван «спасенным из воды» – из темных вод потопа, – как Ной с сыновьями и поколениями, заложенными в семени сыновей, – из смертоносного потока духовного рабства, из тьмы сознания народа, довольствующегося деланием кирпичей для пирамид фараонов и египетским мясом с чесноком. Он воспитан дочерью фараона, как ее собственный сын и обучен всей древней египетской мудрости.

Какая от начала дней исключительность судьбы на скрещении линий жизни и смерти, линий истории двух великих народов: одного в предвестии заката его могущества и культуры, другого – в предначертании избранничества.

Всего несколько десятилетий отделяют Моисея от самого яркого периода египетской истории – царствования Эхнатона, когда на смену темному сонму идолов впервые приходит идея единого Бога.

Что нового было в том, что едва достигший совершеннолетия фараон объявил себя жрецом Атона – Солнца? Солнце с древности обожествлялось в Египте. В Верхнем Египте оно почиталось как крылатый диск под именем Гора, слившегося с богом-соколом, покровителем царской власти. Фиванские жрецы помещали солнечный диск между рогами барана, символизирующего главное божество – Амона. В Гелиополе поклонялись древнему Ра, «создателю мира», имя которого тоже означало солнце. Дополнением к Ра служил Атум, обозначавший солнце в момент заката, и Хепер, бог вечного становления и движения, символом которого стали скарабеи. Эхнатон упразднил весь сонм прежних богов, как главных, так и бесчисленных идолов, поклонение которым шло еще от обожествления животных: Тот с головой ибиса, Сохмет с головой льва, Хатор с головой коровы, Анубис с головой шакала, Себек с головой крокодила и другие, и каждого сопровождал пантеон родственных идолов, и каждый имел власть, ограниченную территорией разных городов и номов, и все они имели власть только в Египте. Эти чрезвычайно запутанные системы мистико-религиозных представлений дробили страну. Гениальное прозрение фараона об универсальности религиозной истины почти на полтора тысячелетия предшествовало откровению христианства и далеко опередило сознание его времени, обрекая на гибель его реформаторство. В шестой год царствования вместе с семьей, приближенными, воинами, новым жречеством и служилым людом он покинул Фивы – прежнюю столицу, и поднявшись по течению Нила, вышел на берег в широкой долине, окруженной скалами. Здесь был возведен новый город с храмами Атону, дворцами, парками, садами, прудами, богатыми кварталами приближенных.

Главным ритуальным обрядом сопровождался восход солнца. Оживали на восходе берега Нила, распускались голубые и белые лотосы, поднимались из зарослей папируса стаи птиц, оглашая криками пробудившийся мир. В этот рассветный час в храме, представлявшем собой громадный открытый солнцу двор, празднично оформленный пилонами, статуями фараона и росписями, жители Ахетатона приносили на жертвенниках дары солнцу. Стоя на верхней площадке главного алтаря, на который уже были возложены цветы, плоды, овощи и птицы, Эхнатон взмахивал кадильницей с фимиамом. Нефертити, жена его, прекрасная в диадеме с перьями, и дочери мелодично позванивали в систры. Музыканты, придворные и жрецы нараспев произносили слова гимна всеозаряющему и животворящему солнцу: «Прекрасен твой восход на горизонте, о живой Атон, зачинатель жизни! Встают люди, омывают тело, воздевают руки, радуясь рождению нового дня. Зеленеют деревья и травы, пасутся стада, взлетают над болотами птицы, поднимая крылья в знак поклонения тебе. Всплескивает рыба в воде, и корабли плывут вверх и вниз по реке. Твои лучи объемлют все страны, которые ты сотворил. Ты даешь дыхание, чтобы оживить творения твои, утешаешь ребенка, чтобы он не плакал, помогаешь птенцу разбить скорлупу и выйти на свет. Ты даешь жизнь и отдаленным странам, оплодотворяя дождем их земли. Как многочисленны и прекрасны творения твои – люди, животные, цветы, травы, все, что есть на земле, в воде и в воздухе!»

Поразителен этот гимн в эпоху торжества жестокой силы, когда прешественники Эхнатона, возвращаясь из походов, подвешивали на носу барки пленников вниз головой, когда фараоны украшали свой путь сожженными и покоренными городами и грудами трупов, а славословия сравнивали их с яростными львами и парящими ястребами, схватывающими все, что видят… Никогда в истории Египта не достигали такого совершенства, свежести, яркости и пленительного своеобразия живопись и скульптура, освободившиеся от вековых шаблонов. Прекрасны росписи дворцовых залов, молелен, загородных усадеб новой столицы. Иногда все помещение оформляется в виде нильского берега: тонкие колонны, напоминающие стволы папируса; цветы и бутоны лотоса, повторяющиеся в росписях стен и пола, порхающие в зарослях птицы. Никогда прежде не было такого богатства сюжетов и красок, такой свободы и утонченного изящества исполнения, такого увлечения красотой линии и цвета. Та же естественность появилась в изображении людей, сменив канонизированную стилизацию поз и жестов. От портретов прежних фараонов, одинаково монументальных, резко отличаются изображения Эхнатона: аскетические черты, удлиненный череп, узкие плечи, тонкие слабые руки. Он часто запечатлен в семейном кругу: с Нефертити и царевнами. Шедеврами мирового искусства остаются скульптуры Тутмеса, современника Эхнатона: цветной бюст Нефертити в синем головном уборе, ее же дивная песчаниковая головка, портреты царевен.